���������~�G�[���@�����~�N�����u���Ǝv���܂����ʂ肪�悢�̂Ń��~�N���u�ƁB

�t�����X������������66�������J����

66-645��ւ����i�ԑ��j�Z�~���̓}�X�N�K�v�D

�����グ�̓��o�[��

�\���x���`�I�@�t���[��75mmf3.5�C�O�ʉ�]�ڑ���

�{�f�B�O�ʂɃV���b�^�[���o�[

�J������ʂ̃J�o�[���J���ƍ��葤�Ƀu�����A���g�t�@�C���_�[�C�E�Ɍ��w�I�o�v�i�����~�|�[�j�������D

�����~�|�[�iLUMIPOSE�j�̐h�����ēǂ߂镶�������Z�\�Ɉڂ��ĘI�o�����߂܂��D �u���x�v�͕s��

�͂����茾���Ď��p�x�[���D���邢�ꏊ�ł͕��������˂Ō����܂���D

���łɌ����u�����A���g�t�@�C���_�[�����p���Ⴂ�D�܂��B���B��Ɏg���Ȃ��킯�ł͂���܂��D�D�D���ʂ��猩�đ�������邩�烁�X�Y�[�n���Ǝv������Ȃ����C���̖�Y�D�D�D

���W�̐ԑ��J�o�[��180�x��]�������66��645�̓ǂݎ�葋����ւ��C�I�������t�H�[�}�b�g���ǂ߂�悤�ɂȂ��Ă��܂��D���̂̓}�X�N���i�Ȃ̂�645�ɂł��܂��D

�A�C���x�����w�t�@�C���_�[�͋ɂ߂Ĕ{�����Ⴍ�C��0.4�{�ł��D���܂��ɏ펞���F�����E�ɏo�Ă��āC�Z�~����\���Ă���̂ł����C���F��ʂ��ĂłȂ���66��ʂ��m�F�ł��܂���D�o�N�ł��ꂪ�܂��Ă���̂ŁC�������E�̊m�F�����ɍ���C���イ�������D�S�Ⴊ�K�v�D

�Ȃ�Ƃ����E�̃t�@�C���_�[�}�X�N���������߂��Ȃ����G�����_�������̂ł����C�������ۂ��ł����D

���Ȃ݂Ƀu�����A���g���ɂ̓Z�~���Ή��}�X�N�͂Ȃ��悤�ł��D�Ȃɍl���ĂD

���葤�ɃV���[�D�Ȃɂ��z�b�g�V���[���ۂ��̂ł����C�ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁD

���W�͒�ʂ̃_�C�������܂킷�ƊO��܂��D���b�N�@�\�͂���܂���D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/01/02(Sat) 15:51 No.123

2016/01/02(Sat) 15:51 No.123

�����~�߂Ȃ��̐ԑ������o�[�����グ�ł����璍�ӂ��K�v�D

�x���`�I�t���[��75mmf3.5�̓Z���t���b�N�X�ł悭���܂����C�O�ʂ��_�炩���炵���C�����炯�̌̂������悤�ł��D

���̌̂͒�������Ԃ��悢�t���[���ł�������C���肵�܂����D

�֕��@���������@�͋����̓��ʔ��˂������悤�ŁC���̋@������̌X��������܂��D

�Ȃ�炩�̑K�v�����m��܂���D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/01/02(Sat) 16:50 No.124

2016/01/02(Sat) 16:50 No.124

�g�t�������̍������A���N�̏o���͍��ЂƂB

�ŋ߃��m�N������ł��܂�W�Ȃ��A�Ƃ������Y��ȐF���݂Ă��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

���ʔ��˂��C�ɂȂ�J�b�g������܂������A���ӂ��Ă��܂��̂ō������ʂł͂���܂���ł����B

Flor�͂Ȃ��Ȃ��V���[�v�ŁA�s�o���ȃX�v�����O��背���Y���s���������肵�Ă����ہB

Flor75/3.5, f8, 1/30, �莝���@�A�N���X

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/11/13(Tue) 00:58 No.1433

2018/11/13(Tue) 00:58 No.1433

WISTA45

�@���g���b�N �r���[����̔����Ă����E�C�X�^ ������Ёi�� �����쐻�쏊����������@�j���@�J�������_�C�L���X�g�{�f�B�[�����t�B�[���h�^�C�v��4�~5�e�N�j�J���J�����i5�~7�p�̃A�N�Z�T���[���L��܂����B�j�ł��B

�@

���ύX���܂߂�Ƃ������̎�ނ��L��܂����A�e�@�틤�ʂȓ����ŁA

�E�^�X�L��p�������W�b�h�ȃ{�f�B�[�\��

�@�O�r�����t�����g�x�b�h���ɐ݂������ɂ��A�t�����g�X�^���_�[�h�ƃo�b�N�{�f�B�[���r�I�P���ȃs�{�b�g�\���ł��\���ȋ��x���������鎖���ł��܂����B�܂��A�o�b�N�e�B���g+�x�b�h�_�E��+�t�����g�e�B���g�p���鎖�ɂ���āA�L�p�����Y���g���Ă��P�����\�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�i�ܘ_�f�����b�g���L���āA�x�b�h�_�E���������ɂ����ł��B�j

����Ă��܂��A�e���̑��삪����₷�����A�N���b�N�������̂ŊȒP�Ɏg�p�o����Ǝv���܂��B���̈Ӗ��A�ŏ��̃e�N�j�J���J�����Ƃ��ăI�X�X���ł��܂��B

�E�����\�ȃX���C�h���[��

�@���b�N���s�j�I���̂R�K���ẴX���C�h���[���������Ă��܂��B�Q�K�����̃X���C�h�ʁi���b�N�ړ��\�j��65mm�A3�K�����̃X���C�h�ʂ�82mm�B���̊K�̃��[���͌������\�ł��B�i�m��300��450mm�j

�E�����z�t�݊��}�E���g

�@�s��ɑ�R���ʂ��Ă��郊���z�t�{�[�h�ƌ݊������L���āA����Ȏ��ɍ��ƂȂ��Ă͔��ɕ֗��ł��B

�A���A�{�[�h�̎��t���ʒu�������[�߂̂��߁A�V���b�^�[�̌Œ�ʒu�ɂ͒��ӂ��Ȃ��Ƒ��삵�h�������L��܂��B�i����Ƃ����Ί���Ȃ̂ł��傤���A���͂��ꂪ�j�K�e�ł��B�j

�E�L�x�ȃA�N�Z�T���[

�@�t�B�[���h�^�C�v�̃e�N�j�J���J�����Ƃ��Ă͔�r�I�㔭�Ȃ��߁A�F�X�ƌ�������Ă��Ċe��A�N�Z�T���[���L�x�ł��B��q��5�~7�z���_�[���߁A120�p�̃t�B�����z���_�[��X���C�_�[�ނ��L�x�ł��B�i���[�y�͂�����ƃv�A�����B�j

�E�D�G�ȃf�U�C��

�@����͍D�݂̖����L��܂����A�e����R����J���[�o���G�[�V�����i�Ɖ]���Ă��g���s�J���^�C�v�H�j��I�ׂ�@����L��A�ӏ��ɋC���g���������l�I�ɂ͍D���ȕ����ł��B

�E���[�J�[������

�@����͔��ɑ傫�ȓ_�ŁA���܂��A�N�Z�T���[������ł��܂��B�i���Ɍ����_�ł̓t�B�[���h�^�C�v�̓��C���i�b�v����͗����Ă��܂��B�j�X���C�h���[���p�̃l�W���͂܂�����\���Ǝv���܂��B�i�v�m�F�j

�������̋@�킪�L��A�N��ɂ���ăk�P���L�邩������܂��A

�EWISTA 45

�@��ԃv���~�e�B�u�ȃ^�C�v�ŁA��{�I�ȋ@�̂ł��B���ŃV���v���ȍ\���͐M�����������A���ł��\���g�p�\�ł��B�㋉�@�Ƃ͈قȂ�A�ȒP�ɂ͎֕��̌����͂ł��܂���B

�@�t�����g�X�^���_�[�h���[�u�����g

�@�@�E�e�B���g �}15�x

�@�@�E���C�Y 50mm

�@�@�E�V�t�g 47mm

�o�b�N�{�f�B�[���[�u�����g

�@�@�@�E�O�X 90���@��X�i15���j�@�܂��O�X�͊W�߂��Ⴄ�̂Łc

�@�@�@�E�X�C���O15��

�@�@

�EWISTA 45D

�@WISTA 45�V���[�Y�̍ŏ㋉�@�i�����v�͗L��܂���j�ŁAWISTA 45 �Ɉȉ��̋@�\���lj�����Ă��܂��B

�@�@�E�o�b�N�{�f�B�[�ɃX�C���O�̔����@�\ �}4���i�{�f�B�̃X�C���O�ɂ���ɒlj��B�j�������܂����B

�@�@�E�֕��������\�ɂȂ�܂����B

�@�@�E�t�����g���C�Y�ɔ����@�\���t������Ă��܂��B

�@�@�E���̋@��̏����^�C�v�͖ؖڒ��̃{�f�B�[���I�ׂ܂��B

�EWISTA RF

�@�����ʂ�AWISTA 45��45D�̒��ԃ^�C�v�ɋ����v�A���@�\���t������܂����B

�@�@�E�J�������ŁA135mm,150mm,180mm�ɑΉ����������v�i�����v�ƃr���[�t�@�C���_�[�͓Ɨ��ł��B�j

�@�@�E�����[�t�@�C���_�[�̓A���o�_�t�@�C���_�[�i����g�ɂ�120mm���L��B6m��100���@�C���t�Ŗ�90���j

�@�@�@�{��0.45�{�@�����63mm�@�i�L�� �����28.4mm�@������ƍT���߁j

�@�@�E�p�����b�N�X��͋@�B����L��B�����ł���I

�@�@�EWISTA 45D �ɗL��o�b�N�X�C���O�����@�\�͖����B�i�L��Ε���Ȃ��ō����@�Ȃ̂ł����B�j

�EWISTA 45SP

�@WISTA 45�V���[�Y�̏W�听�ł��B�����v�͗L��܂��A�[���������[�u�����g������Ă��܂��B

�����I��WISTA 45���\����@��ŁA�Ō�܂Ń��C���i�b�v����Ă��܂���

�@�@�EWISTA D�Ƀt�����g�X�^���_�[�h�̃X�C���O�@�\�}15���������܂����B

�EWISTA 45N

�@�@�����u��������WISTA 45 �V���[�Y�̃��C�J�X�^���_�[�h�ɊY������@��ŁA������WISTA 45 �Ɠ��l�ȍ\��������Ă��܂��B�i�ڍׂȈႢ������܂���B����t�H���[�����肢�v���܂��B�j

�EWISTA 45VX

�@�Ō���܂Ŕ̔�����Ă�����{�I�ȃ^�C�v�̃J�����ł��BWISTA 45D �ō̗p���ꂽ�t�����g�X�^���_�[�h�̃��C�W���O�����@�\���c���ꂽ WISTA 45N �̗l�ł��B

�@��q��45,45N,45VX�̈Ⴂ�⃀�[�u�����g�̉��ʂ͎��̎����Ă��鎑���ɂ���Ĉ�����l���ڂ��Ă��܂����B���̕����������m���Ɍ����܂��_�͂��e�͂��������B����̂��w�E�Œ������Ǝv���܂��B

�@�{�f�B�[�J���[�Ɠ����F�̉σ^�C�v�̃����Y�t�[�h���p�ӂ���Ă��܂����B

�@�t�[�h�̓t�����g�X�^���_�[�h�̃����Y�}�E���g���Ɏ��t���܂��B

�@�t���L�V�u���Ƀ��C�Y�`���g�����ɋȂ��鎖���\�ł��B�i�V�t�g�����ɂ͓����܂���j

�@���t�������ɂ̓q���W���t���Ă��āA���ˏグ�鎖���\�ł��B

efunon

efunon  2018/09/19(Wed) 13:43 No.1396

2018/09/19(Wed) 13:43 No.1396

���L�o���͂���܂��A������ȂǂŃr���[�J�����𗧂ĂĂ���ƁA�ׂ�WISTA��g��ł�������悭�����A�閾���O�ɂ��b���f�����Ƃ�����܂����B

�J�^���O�ڂȂ���A���̃A�N�Z�T���[�֗��������ȁ[�A�����A�C�f�B�A����–�ƑA�܂����v���Ă��܂����B

�Ⴆ���L�ڂ̃��[�������B�e�N�j�J���^�C�v�Ȃ̂ɂ��Ȃ�̖]���܂ŃJ�o�[�B

����ɉ�������A�e���}�N�����[��������A�����x���[�Y�ő����Ȓ����ɂȂ�܂��B

�֕��Ɍ����o����̂����炵���B

�����đ֕�������ɉ��l������̂ɂ���A���ɕ����Ԃ悤�ȍL�p�{�[�h�B4�̃��b�h�Ō���Ƀ}�E���g����������̂Ń����z�t�ł͑O�㓮�����ł��Ȃ����L�p�ł������邱�Ƃ��o���܂��B

����̓^�X�L���Ȃ��{�f�B�̂��܂��̂ł�����܂��B

���@��ł���Η~���������̂́A����t�����[�y�N�B�����ʂ�œ_�ɒ���t����2�����ړ��ł��A�ǂ����Ă�3�{�ڂ̎肪�~�����Ȃ�A�I���Ȃ���̃��[�y�m�F����ɕ֗��ɂȂ�ł��낤�A�N�Z�T���[�B���@��p���������̂��ȁH

���[���z���_�[�����ɕ֗��ł����A�t�B�����z���_�[���������ނƁA�v���X�t�H�[�J�X�������I�ɃV���b�^�[���܂�o�b�N�B

��p�V���b�^�[���p�ő����V���b�^�[�`���[�W���v��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

����ł����̃A�C�f�B�A�̕�ɂł��B

�������ł́A���Â��قƂ�nj��Ȃ������B�V�i���唻���X�ɂ͒u���Ă��܂���ł����B�o����܂���������܂���ł����B

���̂��傾�����̂�������܂��A���̎�̕i���͒ʔ̂ł����Ȃ蔃���镨�ł͂Ȃ��̂ł��B

�J�^���O�ł̓��m���[���r���[���������悤�ł��ˁB

�����ėF�l���ǂ������킩��Ȃ����i�ƌ����Ă����A�E�C�X�^�[�������Y�B

��ɂӂꂽ��p�V���b�^�[�Ƀ}�E���g����A�m��180�C150�C135��3��ނŁA���h�ȃX�y�b�N�̃I���\���^�[�^�B�R���S�[���H

�����v�A���J�����ŁA�m�����[�J�[�������ꂽ�E�C�X�^�V���b�^�[�t���j�b�R�[���A�t�W�m�������������ƁB

�t�B�[���h�ł��X�^�W�I�ł��A���炵���֗��ȃV�X�e���ł������͂��B�ł����y����ɂ͎���Ȃ������悤�ɂ��v���܂��B

�唻�͕s�ւȂ��̂Ƃ����A���ςƓ���ē�����O�Ƃ����������A�֗��O�b�Y�̊g�����W�����̂ł��傤���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/09/20(Thu) 00:25 No.1397

2018/09/20(Thu) 00:25 No.1397

�@�������������ł��BWISTA SP �� WISTA RF�͖����I�����C���V���b�v�ōw���\�ł����B

���[���t�B���� �X���C�h �A�_�v�^�[�̂��Љ�ł��B

���[���t�B�����z���_�[�ƃs���g�O���X+�s���g�t�[�h����̂ŃX���C�h�ł���l�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�ʏ�̏�Ԃł́A�z���_�[�ɂ��s���g�O���X��������ɂ͗L��܂���B

�X���C�_�[����ɃX���C�h������ƃs���g�O���X���A�����ɃX���C�h������ƃt�B�����z���_�[��������ɃZ�b�g����܂��B

�s���g�O���X���Z�b�g����ƁA�t�B�����z���_�[�ɂ͎����I�Ƀ_�[�N�X���C�h���Z�b�g����܂��B

�D�ꂽ�@�\�Ȃ̂ł����A�킽���̃A�_�v�^�[�͎Ռ����ނ�������ƃw�^���Ă��āA��C���Ȃ��ƌ����R�ꂪ�L��܂����B

��ɎC��镔���Ȃ̂ŁA���X�`�F�b�N����K�v���L��܂��B

�@�X���C�h������ɂ́A���ʂ̃��o�[�Ń��b�N���������đ��삵�܂��B���̎��A�X���C�_�[�̏d�ʂőS�̂�������܂��̂ŋC��t���Ȃ��Ă����܂���B

���̍\���̓X�^�C���͗ǂ��̂ł����A�z�[�X�}���̃��[�^���[���̕�������I�ɂ͗D��Ă���l�Ɋ����܂��B

�@�s���g�t�[�h�͌������Ŗ��^�̃��[�y�����p�ӂ���Ă��܂����B

�@�A�_�v�^�[�̑����̓o�b�N�{�f�B�[�̃R�[�i�[�ɗL�郍�b�N�N���[����˕����ɃX���C�h�����ČŒ肵�܂��B

�@���̃J�����͋ɏ����̃^�C�v�Ȃ̂ł����A�����ƌŒ�ł��܂����B������Ɣ���Ȃ��̂́A�ǂ������̃X���C�_�[�ƃ����N���Ď����i��ɂȂ�A�N�Z�T���[���L�����H�l�ł��B

efunon

efunon  2018/09/20(Thu) 22:16 No.1400

2018/09/20(Thu) 22:16 No.1400

����t�����[�y�N�̃����z�t�p���܂�����I

�E�C�X�^45�p��荂���i��

���������Ă���E�C�X�^���i�́A�V���[�g�ƃ����O�̃s���g���[�y�A�]���ڎʃA�_�v�^�[�����O�Z�b�gB�i��[�������z�t�{�[�h���o������j�ł��B�����������牄���{�[�h#3�p���E�C�X�^�̃Z�b�gA�Ȃ̂�������܂��A��Ж����Ȃ��̂ł킩��܂���B

�s���g���[�y�͐F��ȉ�Ђ��o���Ă��āA���̃s�[�N�����n�߁A�z�[�X�}���̒��Z�A�P���R�[�A�����̂��̂Ȃǂ������Ă��܂��B

�V���i�C�_�[��j�R���͍̂����Ȃ̂ł�������ł��B

�������[�y�͔`���Ă݂�ƌ��������f���炵���ł��ˁB

���ăE�C�X�^�ł����A���s�̓V���[�g4�{�����ł��ˁB�����O�̓t�[�h���[�y�Ƃ������̂ŁA�s���g�t�[�h�𗧂Ă��܂܁A���z�Ȃ��Ŏg����15cm���炢��4�{�ł��B�V���[�g�̓s���g�t�[�h���p�[���h�A���ɊO���Ċ��z�����ăs���g�O���X�ɓ��Ă܂��B

�ǂ��炪�֗����Ƃ����ƁA���̕��̍D���D���ł��B�V���[�g�͊��z�p����̂Ō��ǂ���قǃ����O���p�b�L���O�ɗL���ɂȂ�܂���B

�V���[�g�����z�����Ŏg�������ł��܂����A�e�ɂ��Ȃ��ƌ��Â炢�ł��傤�B

�V���[�g�̓s���g�O���X�Ƃ̐ڐG�����̓v���X�`�b�N�ł��B�����O�̓A���~�O���ł����K���X�Ȃ珝�����Ƃ͂Ȃ������ł��B�v���X�`�b�N�̃t���l���͋������ĂȂ��悤���ӁB

���L�p�̉�ʒ[�̓��[�y�������Y���S���X���Ȃ��ƌ����܂���B�����O�ł͏��X����B

�E�C�X�^�����[�y�̒��É��i�͋ɂ߂ĒႭ�A�I�����C���V���b�v�Œ艿��m��r�b�N�����Ă��܂��B

�ǂ�����y���̂ŁA�����o���͋�ɂȂ�Ȃ��B�z�[�X�}���̓V���[�g7�{�͂Ƃ������A�����O4�{�̓E�C�X�^���d���B

�������́A�������[�y���������̊�������قǂ̉s���͊������܂��A�唻�̏œ_���킹�ɂ͏\���ł��B

�唻�o�b�O�P��1�{�ǂꂩ�������ςȂ��ɂ��Ă��܂��B�����[�Y1�{�Ƌ��ɁA�}�����Ƃ��Y��Ȃ��悤�ɁB

���[�y�̔{���͂ǂ̒��x���g���₷�����A���͍��{�����D���ł����A���p���4�{�ł�7�{�ł����قǂ����Ȃ��Ǝv���܂��B�s�[�N��15�{�������Ă��܂����A����͈͂��������ڎʂȂǓ���ȗp�r�ł��B�܂����a���傫�ȃ��[�y�͍\�}�܂Ŋm�F�ł��A���������f���炵������njg�ѐ��������A�s���g�O���X�̋��������Ȃ��A���L�p�ŌX���ē��Ă��Ȃ��Ȃǂ̕s���ȓ_������܂��B�咼�a�̂��̂�57��8x10�ł͂悭�Ă�4x5�ȉ��ł͂ǂ����ȂƎv���܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/09/21(Fri) 23:14 No.1403

2018/09/21(Fri) 23:14 No.1403

��낵�����肢���܂��B

18/09/19�t��WISTA�@efunon�l��45�V���[�Y�̋L�������āA�gWISTA 45SP�@WISTA 45���\����@��ŁA�Ō�܂Ń��C���i�b�v����Ă��܂����h�ƗL��܂����̂ŁAWISTA��45�J���������~�ɂ����̂��ƁA�I�����C���V���b�v���`�F�b�N���܂����B

WISTA RF�ȊO�̃��f���́g�����@�i�ꒆ�ł��B�h�Ƃ̂��Ƃł����B�������̂܂~�߂��Ⴄ�̂ł��傤���BWISTA�@45SP ���[�U�[�Ƃ��Ďc�O�Ɏv���܂��B10�N�߂��O�Ƀ����e�̂��߂�45SP��WISTA�Ɏ������݂܂����B���̌���s���g�O���X���w���������Rittrec�@View �ƂƂ��Ɏ��p���Ă��܂��B

�x�m�t�B�����͔����t�B���������~�A���͂�唻�ʐ^�͐�Ŋ뜜��ł͂Ȃ���Ŏ�Ȃ̂��H

��T�A�x�m�t�B����Acros�������������߂��܂����B

aritarou

�@�V�[�g�t�B�����̌��͎c�O�ȃj���[�X�������̂ł����A�G�N�^�N���[�����������鎖�������҂����ɑ҂��Ă��܂��B

SP�̓x���[�Y�̌������e�ՂȂ̂ʼn��x���w�����悤�Ƃ͎v�����̂ł����A���̒l�i���S�O���܂����B

efunon

efunon  2018/10/14(Sun) 14:07 No.1417

2018/10/14(Sun) 14:07 No.1417

1950�N��@�p���z�[�g�����u�b�`���[�А��@6x9cm���X�v�����O�J����

���G���T�C������6x9cm���J�����ɂ́A���������v�A���@�I�[�g�����W820�A���̖ڑ��ŃZ���t�B�b�N�X���L���ł����A����ɉ��̃����W�ɁA�����{�f�B��3���V���b�^�[�����������W���[������܂����B

��O�ɓ������̂̕��y�@������A���ł̓����W���[II�Ƃ���܂��B

���̃����W���[�ɂ́A�����Ƃ��{�g�����C���Ɉʒu����u�G���T�[105mmf6.3�v���������̂ł����A���̂̓n�C�G���h�́u�G�N�X�v���X105mmf3.8�v�ł��B

�ō��������Y�����̂悤�ȊȒP�ȃV���b�^�[�ɓ���Ă��܂������������Ƃ����܂��傤���B

�Ⴆ�c�@�C�X�C�R���̓e�b�T�[���f���o���Ȃǂɂ͌����ē���܂���B�t�Ƀg���I�^�[���V���N���R���p�[�ɓ���邱�Ƃ͂��܂����B

�������A�X�|�[�c�ȂǓ���ȍ����V���b�^�[���K�v��������A1/2-1�b�Ȃǔ����Ȓ����ԘI�o����}���Ȃ�����́u�g���C�R���vB,T, 100, 50, 25�V���b�^�[�ł����p�㍢�邱�Ƃ͂���܂���B

�����������Y�̐��\���ǂ���Ή掿�̂��߂ɍi���I�ԕK�v�͂Ȃ��킯�ł��B

���Ȋ�{�{�f�B�ƃ����Y�͍����@�Ƌ��ʂł����A����ȊO�͋ɗ͐ߖ�Ă��܂��B

�V���b�^�[�͑O�q�̂悤��3���v���X�J���ŁA�܂��݃t�@�C���_�[�͑f�ʂ��g�B

�����[�Y�̓{�f�B�ɂȂ��V���b�^�[�ɒZ�������[�Y���l�W���܂�Ă��܂��B

���̃V���b�^�[�ɂ͒��ڃ����[�Y�ł��郌�o�[���Ȃ��̂ł��B

�@�i���̃V���[�g�����[�Y�́A���`�i�����ɂ����p�ł������ł��ˁj

�֕����x����^�X�L�͒����\���ŁA�Z���t�G���N�e�B���O�ł͂Ȃ��A�X�v�����O�������Ă��Ȃ��̂Ő��m�ɂ̓X�v�����O�J�����ł͂���܂���B

�����グ�͓��R�ԑ��ŁA���R��d�I�o�h�~�@�\�Ȃǂ���܂���B

�e�X�̍ޗ��͗ǂ��A�K�v�ȏ�Ǝv����قNJ��ŁA����Ƃ���͂Ȃ������ł��B

�����p���ɍs����Ȃ�A��������Q�������ł��ˁB

�V���b�^�[�Ƃ���1/25�`1/100������̂R������Ώ\���Ƃ����̂����Ȃ�����Ƃ���ł��D�ڑ��J�����ŁC�莝���B�e���Ƃ����ȊO�̍i��l��I�Ԃ��Ƃ͎����゠��܂�����̂ˁD

�u�X�v�����O�J�����ł������v�Ƃ������Ђɂ������̃X�v�����O�J�������������Ă��܂����C���҂�͕��G�ŏd�����̂��y�ʂŖڑ��x�[�X�̂��̂�������Ɋ��߂Ă���C�ڑ��͋����ɑ���Ȃ��ƌ����Ă��܂��D�m���ɂ������Ǝv���܂��D�ߐڎ��͓���Ȃ�܂����C�i���̏��Ђ̒��҂�̎ʐ^�������ł����j�����݂╗�i�Ȃǂ��傾�Ɩڑ��ŏ\���ŁC����ɋ����v���g��Ȃ��ق����悩����������܂����C�t�@�C���_������ȃI�v�e�B�J�����̓t���[�����ǂ��ƌ����Ă��܂��D�����������ł����ƃR�[�e�B���O���ꂽ���\�̗ǂ������Y�C�������肵���{�f�B�Ƃ����Ǝ��͑I���������Ȃ�����������܂����C���̃G���T�C���͗ǂ��ł��ˁDSimple is the best.

�G�N�X�v���X�t���̃����W���[�͏��Ȃ���������l���Z���t�B�b�N�X������T�������ȁC�ƁC�����������Ă���܂��D��Ȃ���Ȃ��D�D

���Y

���Y  2016/02/13(Sat) 22:27 No.155

2016/02/13(Sat) 22:27 No.155

���������W���[�ɂ��̃����Y���t���Ă���̂͑�ψӊO�ł����B

�{�̃W�����N�Ƃ����L�ڂ������̂Ń����Y���Z���`�����[�O���t�B�b�N�ɗ��p����Ӑ}�Œ����A��������ƁH���Ȃ��g���Ă��܂��B

820�͂��ăN���J����ȂŐ�^����A����̉Ԃ�����ɐ��w���܂ōs���Ă��܂����߂Ă��܂��B

����820�����̓x�b�h���ƃ����Y��O�コ����@�\�ŁA�Z���t�B�b�N�X�ȉ��O�ʉ�]�ƍ��ʉ�����Ă��܂��B

�ʂ����ăG�N�X�v���X�őS�Q�J��o���ƑO�ʉ�]�̐��\�����ǂ�قǂ��邩�A�P�̃����Y�ł������̕�������ꂽ�琥�����������������i�{���̓W�����N�����W���[����O���Ď����Ŏ������肾�����j�Ƃ���ł��B

�Z���t�B�b�N�X�̑O�ʉ�]�����Y�ł��A�������掿��F�l����^���Ă��܂��i�}�b�^�����ܐ�ȁj�̂ŁA���p�㑻�F�͏��Ȃ��̂ł͂Ƒz�����Ă��܂��B

��ʂ�A��O�����̑唻�G�N�X�v���X�̓��C�c�A�i�X�`�O�}�[�g���l�e�b�T�[��������̂��߁i�ƕ]�����j3�Q��3���\�荇�킹���L���ł����A���\�㌰���ȃ����b�g�͂Ȃ����Z��Փx�ƃR�X�g�Q��Ȃ̂ő��X��4-3�̃e�b�T�[�A�i���O�ɂȂ��Ă��܂����悤�ł��ˁB

4-3�ł�MPP�}�C�N���R�[�h77/3.5����ϔ������`�ʂ����܂��̂ŐM�����Ă��܂��B

5-3�Ƃ���郂�f���Ǝg���������Ȃ��A�D�z�����������Ȃ��������͋���������܂��B

�}���e�b�N�X�����̃K�E�X�^�G�N�X�v���X2�C���`f2������܂�����A�����Y�\���ɕt����ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�G�N�^�[���l�㋉�@��Ɋ�����閼�̂Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

������W���[�B����قǃt���b�g�ɂȂ�Ȃ��B���悭�A�[�����t���Ă��ăJ�N�J�N�����C�R���^�n�Ɛ����Ⴄ�B��O�I�[�g�����W�̂悤�ɔ������S�t���b�g�ɂȂ�����Ɩ��͓I�Ȃ̂ɁD�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/02/14(Sun) 17:10 No.165

2016/02/14(Sun) 17:10 No.165

�̍�������̂ł��傤���ǁAXpres105/3.8�̐�s����Tessar�������Ă��܂��B

����Tessar�͑S��ʋψ�ȕ`�ʂ����Ă���āA�O�ꑱ���̃X�v�����O�J�������̒��ŋv�X�ɋ����Ȃʼn��낵�Ă���̂Ȃ̂ŁAXpres�̐������]�v�ɂ킩��܂��B

�ǂ�����O�ʉ�]�̖�������r�Ȃ̂ŁAIkonta�͍ō��̉𑜗͂����҂ł�������ł͂���܂���B

Ikonta�͗L�������i3-5m)�t�߂Ń����Y�Ԋu�������ŗǂɂȂ邽�߁A�����ƍŒZ�͐��\��������̂ł��B�ǂꂭ�炢������̂��͖����ł���o��������܂��B

�Ђ���Ƃ����Xpres�͖�������ɒ�������Ă����̂������ꂸ�A�����I�Ȕ�r�͂����Ɨl�X�Ȕ�ʑ̂Ŋm�F����K�v������܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/02/17(Wed) 00:03 No.167

2016/02/17(Wed) 00:03 No.167

�p�Ƃ����p���S�Č��Ő����ԂȂ̂ŁA����ւ����B��̕�C�Ȃ̂ł����A����ւ��鎩�M���Ȃ��A��芸�����p�[�}�Z���𗠕\�ɓ\��t���ė����ł��܂��B

����ł܂��܂��g���Ă����̂ł����A�����̌��������B

�]�����������Ă��܂�����A�֕��̌��Ƃ͍l�����܂���B���̈ʒu���悭����ƁA�ԑ�����̂悤�B

���̓����W���[�̐ԑ��͐Ԃ�����܂���B�P�Ȃ錊�ŁA�ђʂ��Ă��܂��B

�ꉞ�X���C�h�ŕ��ł���悤�ɂȂ��Ă��āA���̂����ł������J�����܂ܗz�����������������炾�낤�Ǝv���܂����B

�掿�͔��ɍ����A�ق�ڂꂵ�܂��B

���B���ג��ł����A�J���R���g���X�g�A���ӂ̐ꋤ�Ƀe�b�T�[105/3.5�𗽉킵�܂��B�w���A�Ƃ͑��������x���B

������ǂ��N���V�b�N��100mm�N���X�́A���_���X�g�ȊO�ɒm��܂���B

���������W���[�̃V���b�^�[�ō�����1/100�A�����������[�Y�ʒu���莝���ɂ͕s�K�Ȃ̂ŁA���肷��Ǝ�Ԃꂵ�܂��B����̎莝�����ʂł͎�Ԃ�ʎY���܂����B

�G�N�X�v���X���g���Ȃ�Z���t�B�b�N�X�ȏ�̃N���X�������߂��܂��B

���̓����W���[�ł�������Ɗ撣���Ă݂܂����B

Eisign Ranger, Loss Epres 105/3.8, f3.8, 1/100, Kodak T-Max400, Fujidol 25dig, 6min

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/10/03(Wed) 21:35 No.1405

2018/10/03(Wed) 21:35 No.1405

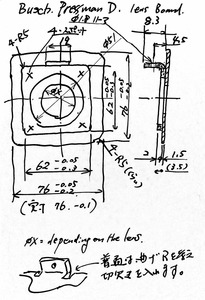

BUSCH Pressman Model D

Chicago�AIL�@USA��BUSCH Precision Camera Corp.

Pressman Model D �ł��B

���̒��ł͂Sx5���^�o���J�����̌���łɂȂ��Ă܂��B

Model C�����肱��́A6x9�J�o�[�̃~�f�B�A���T�C�Y�ł��B

�l�b�g���E���܂���1950-1960�����Ƃ̂��ƁB

Bushch�Ђ̓X�s�O���ɉe�����J�����ꂽ�ƁA����܂��l�b�g���ŏo�Ă���܂��B

1�N�ȏ�g�p�����̂ł����ŏ����܂Ƃ߂Ă������Ē����܂��B

���āA�܂��͏o���Z�b�g�B�����̓R���v���[�g�Ŏ����o����悤��D�o�b�N�ɓ���Ď��[���Ă���܂����A�o���Ɏ����o���ꍇ�ɂ̓X�[�c�P�[�X�ɓ���Ă��܂����̂�����܂��B���Â�ɂ��Ă������o�����e�͓����ł��B

�@�@�J�����{�̂ƁA�W�������Y�i135mm/f4.7)

�@�@�����Y�Q�{�i90mm/f6.8�A210mm/f5.6)

�@�@���C�g���[�^�[

�@�@�u���A

�@�@�����[�Y

�@�@���[�y

�@�@���z

�@�@�t�B���������p�_�[�N�o�b�N

�@�@�U���B��t�B�����N�C�b�N�z���_�[�Q�i�Q��ނ�ASA���x�g�������j

�@�@�t�B�����ƘI���ς݃t�B�������[�p�t�B������

�ȏ�ɂȂ�܂��B

����Pressman D�̓��L�����͈ȉ��ł��B

�P�j�R���p�N�g

�@�ʐ^�Ɍ��Ē����܂��悤Billingham��Hadley Pro�ɂ����ۂ���܂�܂��B���͂����Hasselblad��2000FCW�Ɉ�{�����Y�����ĉ��ɓ���Ď����o���܂��B135�ł̃J����������ꍇ������ł��B

�@�Ȃ�Ƃ��̒��ɏo������ł͕s�v�Ȍ����p�t�B������_�[�N�o�b�N�ȊO�͑S�Ď��[�\�ł��B�i���C�g���[�^�����^�ɂ���ꍇ������܂����j

�Q�j�t�@�C���_�[�̓����W�t�@�C���_�[�i135mm�v���Z�b�g�j

�@�����W�t�@�C���_�[���ڂł��B��O�͍ő�1m�܂ł�����X�O�����m�ł��B

�@���̃t�@�C���_�[�ɂ͖��O�������Ă���܂��B

�@"Busch Veu-Focus" �������ł��B

�@https://lommen9.home.xs4all.nl/Busch/page9.html

�@Veu�͉p��ł͂��̂ŁAView�̒P��ւ̃S�������|���ł��傤��...�B

�@���̌̂ł͍w�������܂g�p���Ă���A���˔ł����Ȃ�Â��Ȃ��Ă͂���܂����P�_������Ώ\���܂��܂������܂��B�i�ʐ^�Q�Ɓj

�@���͈�x���ʓd�������Ƃ��Ȃ��̂ł����A�ʐ^�̐^�̑���������ł�悤�ł��B�i�C�g�t�H�[�J�V���O�\�Ƃ������Ƃł��B

�@�X�|�[�c�t�@�C���_�[�ł����A�p�����b�N�X�����͎�O�ɂ��鋅�̂̂������܂݂Ŋɂ߂ď㉺���܂��B�i�ʐ^�Q�Ɓj

�@�i���͌��^�C�v�̕������܂������A���̋ʃ^�C�v�͋��ł��B�j

�R�j���{���r���O�o�b�N

�@���^�̃N���E���O���t�B�b�N���������Ɣ���➑̂ɂȂ�ƃ��{���r���O�o�b�N�����ڂ���Ă��܂��B����͑�ςɕ֗��ŁA�X�s�O���̏ꍇ�͉_��̎���X��������Ǝ����g�p���Ă���o���p�J�[�{���O�r�̏ꍇ�ɂ͂ǂ����Ă�����x�������A���̏ꍇ�O�r������t���ւ������Ă���܂����B

���̓_���{�����O�o�b�N�ő�Ϗ��C���悢�\�}�ύX���\�ł��B

�c�O�ȓ_�F

A�j������Əd���i�����j�F����2.5kg (135mm�W�������Y�t���j

�@�N���E���Ɣ�ׂ܂��Əd���X�s�[�h�Ɣ�ׂ�Ɨ]��ς��Ȃ���ۂł��B���R�̓X�s�O���͖ؐ��Ƃ����̂��傫���Ǝv���܂��B�����A�؍ނ͋@�B�H�w��͖��x2.7�Ŏ��̓A���~�Ɠ����ɐv�v�Z����܂��̂ŁA������r���������悢�ł��ˁB

B�j�t�H�[�J���v���[���V���b�^�[�͏�������Ă��Ȃ�

�@�����͊����ł��傤�B�Ƃ����̂̓X�s�O���t�H�[�J�������Y�̍ő�����͂Ƃ��������O�o���������Y�̎g�p������܂����A����Pressman D�̃����Y���t�����̍A�����@�͉��̕���58mm�����Ȃ��̂ł��B�ނ���g����\�Ǝv���܂����A����ł��Б�3�������炢�ł��傤�B64�������ő�ɂȂ�܂��B����ȏ�̃����Y�͂�قǍH�v���Ȃ��ƂȂ�Ȃ�����ł��B�܂��A���̂悤�ȑz����FP�V���b�^�[�ڂł��̂ŕs�тȍl���ł��B

�[�[�[�[�[

�����Y�Љ�F

135mm/f4.7, Wollensak (f�͍ő�32�j�A�V���b�^�[�FRapax 1/400�܂ŁB�W�������Y�ł��B

�����̊W�ɂ́uMade for BUSCH�@BY Wollensak �v�ƍ���Ă���܂��B���̊W�͑�ώ����悢�������ł��̎���L���X�g�͂������̂ł��傤���H�L���X�g�ŕ����͌@�艺���A�����BUSCH�ɂ͎����A���͍��œh������Ă���܂��B�ꕔ���b�L�������ꂩ�����Ă���A���͎����ł͂Ȃ����Ƃ��m�F�ł��܂��B���̑S�ʂ�R�ɂȂ��Ă���̂ŁA�F��������Ƃœ��ꂽ�Ǝv���܂��B�i�ʐ^�Q�Ɓj

90mm/f6.8, Angolan. Schneider-Kreuznach (f max 32), Syncro-Compar-D 1/500�܂ŁBT�Ȃ��Ȃ̂ŁA���̃����Y�ɂ̓����[�Y�{B�ł̍\�}���߂ɂȂ�܂��B�t�����g�L���b�v�̓V���i�C�_�[��Ԃ̎������ł����A���W������܂ŋÂ��Ă܂����B��肾���Ő^�ɃA���~���V�[�����\���Ă���܂��B�i�ʐ^�Q�Ɓj

��L2�̃����Y�������ŗp�ӂ��ꂽ���̂��Ǝv���܂��B

����ɁA�����mSymmar-S 210mm/f5.6���V�X�e���ɒlj����܂����B

Pressman�̃{�[�h�͓Ɠ��`������Ă���A�ʐ^�����Ē����Ƃ킩��Ǝv���܂����㕔�Ƀx�����o�Ă��܂��B���̃x�����l�W�Ŏ~�߂��ނƂ����\���ł��B

���ۂ���Ă݂�܂ŕs���ł������A���̃����Y�̌�ʘg�O�a��58mm�ł��B

�����Ȃ̂ł��A�҂�����J���J���ŁA���t���\�ł����B

�o������̎��ɂ͂��イ�����Ƃ��܂����A����ł����x������Ă��邤���ɂ��イ���炢�ɂȂ�A�Ȃ�Ƃ��������i�{�̑��ɂ͉��݂��t���Ă܂��B�A�ю����\�t���Ă���̂ł��̕������r���ꔖ���Ȃ��������ł��j�Ŏg�p�\�ł��B

�����āA90�A135�A210�̃����Y������y�ɏo���Ɏ����o�����Ƃ��\�ȃV�X�e���ɂȂ�܂����B

�@�@

CLPO

CLPO  2018/09/04(Tue) 10:47 No.1381

2018/09/04(Tue) 10:47 No.1381

CLPO

CLPO  2018/09/04(Tue) 10:50 No.1382

2018/09/04(Tue) 10:50 No.1382

CLPO

CLPO  2018/09/04(Tue) 10:53 No.1383

2018/09/04(Tue) 10:53 No.1383

CLPO

CLPO  2018/09/04(Tue) 11:07 No.1384

2018/09/04(Tue) 11:07 No.1384

6x9�̃v���X�}���͂悭���|���܂��B

�����Y�{�[�h���A��ɑ������Z���`�����[�O���t�B�b�N23�ƈقȂ��đ�����̂�������Ȃ��ƁA���[���z���_�[���t�����킩��Ȃ����ƁA�����Ċm�����������Y���E�H�����T�b�N�̃��v�^�[101/4.5�������̂ŁA�����Ĕ�э��ނ��Ƃ͂���܂���ł����B

4x5�̓{�f�B�������Ƃ�������������̂ł��ˁB����̓p�b�L���O�ɂ͗L���ł��B

4x5���f���̓V���[�E�C���h�[�ł����������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�S���F�����Ă��܂���ł����B

23�{�[�h�͓Ǝ��Ȃ̂��C�ɂȂ��Ă��܂������A��O���f���̃~�j�A�`���A����肵�Đ��Z���`�����[�Ƃ͈�����{�[�h�Ȃ̂�m��A���������ău�b�V���v���X�}��23�����̋K�i�Ȃ�Ȃ��́H�Ƌ^��Ɏv��������ł��B

�ܘ_4x5���f���͂����Ƒ傫���̂ł����A�����Y�{�[�h�͂ǂ�����Ă���̂ł����H������ł͓���ł���̂ł����D

�{�[�h�͌����Ƃ���ّ��MPP����^�Ɏ������\����Ȍ`��ł����A���@�Ȃǔ@���ł��傤�B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/09/04(Tue) 13:53 No.1385

2018/09/04(Tue) 13:53 No.1385

���v���Ԃ�ł��B�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B

�{�[�h��eB�Ŏ��X�C�܂���Ŏ���{�[�h���o���Ă�������ȕ�������܂��āA�l�b�g�ŗL���ł��B�������̕��̂��̂��w�����܂����B

���A���̂܂܂ł͎g�������X�����������Č������킹���܂����B���ɊO���̔̐��@�ƁA��R�ł��B�܂��A���~�i�����炭60�ށA50�ނƌĂ����H���₷�����́j�ł��̂�10����������Ȃ��ȒP�ȍ�Ƃł��B

Busch�̃{�[�h�̓x�������Ă���̂Ŏ���͏����ʓ|�ɂȂ�܂��B

��L�̕��̂��̂͂Ȃ�ƈꖇ�ŁA�x�����ނ݂̂ڗn�ڂ��Ă���܂��B

���̃x���ɂ̓X�g���[�g���[�}�ŝ��Ǝv���钆�r���[�ȊO�a�̃L�������݂����Ă��܂��B���̒��a�͎���1.9���ł��B

���̌��̈ʒu�́A�{�̂̃l�W�̈ʒu������ɂ��炵�Ă���̂ł��B

�{�̂̃l�W�͐�[��45�����炢�̃e�[�p�ɂȂ��Ă���A�˂����ނ��Ƃɂ��{�[�h��{�̑��Ɉ������ނƂ����v�ł��B

�����̃{�[�g�𑪒肵�Đ}�ʂɋN�����Ă݂܂����B

�����܂������A�x���̋Ȃ����H�͒��K���ł��B

��������L�̃x���̌��́A�Ȃ����H�O�ɊJ�����Ă��܂��B

���₠�A�����J���Ȋ����ł��B���ʂ͐��x���m�ۂ��邽�߂ɋȂ����H��A�ł���X�|�b�g�n�ڌ�Ɍ����J����̂ł����ˁB�B�B

CLPO

CLPO  2018/09/05(Wed) 06:57 No.1386

2018/09/05(Wed) 06:57 No.1386

���̂��̂�eB�ōw���������̂ł��B�p�[�}�Z����\��t���Ă���̂ŕ�����Â炢�ł����A�x�����ނߗn�ڂ��Ă���܂��B�ꉞ�a���H�����āA�x���̔������C�����[�Ō��߂Ă��܂������x�I�ɂ͂��܂藘���Ă��܂���B�i���@���C�����[�ɂȂ��Ă��܂���j

���̎ʐ^�͖{�̑��̌Ăэ��݃l�W�ł��B

�S�T�����炢�Ǝv���܂������A�U�O�����炢����Ă܂��ˁB

���̃l�W�͌ł߂̃O���X�Ń����e�i���X���Ă���܂��B������ƃK�^���C�ɂȂ�܂��B�i�S�̓I�ɂ͂Ȃ��Ȃ��i�������@��ł��̂ŁA����͎��̌̂����̃A����������܂���j

CLPO

CLPO  2018/09/05(Wed) 07:16 No.1387

2018/09/05(Wed) 07:16 No.1387

�X�s�[�g�A�Z���`�����[�A�v���X�}��D �̑傫����r�����Ă݂܂����B�N���E�����Ȃ��̂ŁA���܂艿�l�������r�ł͂Ȃ���������܂���B

�N���E���͎������X�����o���_���X�o�b�N�ɂ͓���܂���B�Z���`�����[��OK�ŁA�M���M���n�b�Z����500�i2000�j�͓���܂��B

PressmanD�͂��̃J�o���ɂ�����܂��B

�g���@��͂قƂ�ǂȂ��ł����A���X�����Ńr�W�l�X�t�H�[�}���ȉ�H�Ɏ����o���A�F����������i���ꂳ����j�̂��y���݂Ȃ̂ł��B��

CLPO

CLPO  2018/09/05(Wed) 07:23 No.1388

2018/09/05(Wed) 07:23 No.1388

��܂ɂ��l

���[���t�B�����o�b�N�������ۂ��B

�O���t���b�N�o�b�N�̂悤�ɃX�N���[�����O�����Ƃ��ł��܂���B

���̂��Ƃ̓l�b�g�ɂ����̋@��̌��_�̈�Ƃ��ċ������Ă܂��B

CAMBO�̃A�_�v�^�[�������Ă݂܂����B

�����ł��܂����I�I

�������I�X�v�����O�̉��悪�p���p���ł��B

�O�r�ɏ悹�t���[�~���O������ɁA�\�}��������ɂ���������邩�Ɩ����Ƒ����͐����łȂ�Ƃ��s���邩���B

���͎��O���ł��B�����������ĂȂ�Ƃ����O���܂����B

CLPO

CLPO  2018/09/05(Wed) 07:44 No.1389

2018/09/05(Wed) 07:44 No.1389

�X�s�O���A�Z���`�����[�Ƃ̔�r�A�Ȃ�قǂ��̔����͑f���炵���B�悭�������܂Ŕ��������I

�����ݍ��߂郌���Y��I�ԂƂ������܂����A���^�̃����Y�͂��g�p�̃A���M������90���n�ߑ�R����܂��ˁB

�W���}�[210�܂ł͂����߂��ł����H

�{�[�h���@�������Z�̏��ڍׂ��肪�Ƃ��������܂����B

���O�������Ƃ�����ۂł��B����ł̓z�[�X�}��8cm�p�ƕς��Ȃ����炢�łт����肵�܂����B

�z�[�X�}����#1�ɂ͏�����������p�{�[�h���p�ӂ���Ă��܂��B�t���b�g�{�[�h�̂܂�#1�������o����̂͗ǂ��ł��ˁB

�����ă��{���r���O�o�b�N�I���̈�_�����ŗ~�����Ȃ�@�ނ����B

�d���ƍs���Ă������z�t��3�������炢�ł����ˁB

��������Ȃ狗���v�͂Ȃ����ǃz�[�X�}��4x5HF���炢���ȁB

���[���z���_�[���g���邩�ǂ����́A23�̂ق��͐؎��ł����A4x5�͍��ƂȂ��Ă͏k���o�b�N�Ŏg�����͏����ł��傤�����薳���Ǝv���܂��B�����J���{�ł��A�o��ŊO��Ȃ��Ȃ����爫���ł���ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/09/08(Sat) 19:08 No.1390

2018/09/08(Sat) 19:08 No.1390

>�悭�������܂Ŕ��������I

�ł��傤�I�����Ȃ̂ł��B

>�����ݍ��߂郌���Y��I�ԂƂ������܂����A���^�̃����Y�͂��g�p�̃A���M������90���n�ߑ�R����܂��ˁB

>�W���}�[210�܂ł͂����߂��ł����H

�@���疳�����낤�Ǝ����Ă܂���ł����B

���̃X�s�O����

�̓N�Z�m�^�[��135/3.5 ��I�є����ĕW�������Y�ɂ��܂����B

�X��������v�^�[�ɂ��ď����E���`�N�����܂����H

>�����ă��{���r���O�o�b�N�I���̈�_�����ŗ~�����Ȃ�@�ނ����B

���ӂ��܂��I

�����V�[�������\�ȕp�x�ŏc���ŎB���Ă��������Ƃ������҂Ȃ̂ŁA����͕֗��@�\�ł��B

CLPO

CLPO  2018/09/10(Mon) 15:16 No.1391

2018/09/10(Mon) 15:16 No.1391

���̍\���́A�������|����e�b�T�[�^��127/4.5�͑�\�ł����A�\���͗l�X�ŁAClarus�p2�C���`f2����A�Ǝ��̒��L�p�^�C�v�A�v���^�[�^�C�v�A�]���^�C�v�܂ő��l�ł��B8mm���[�r�[�p����R����悤�ł��ˁB

���̏��͎�ɃJ�����G�L�Z���g���b�N����̂��̂ł��B�f���炵���J�^���O�����J���Ă���ꊴ�ӂɂ����܂���B

ttp://www.cameraeccentric.com/info.html

���ۂɎg�����o���͐̂ł����A

�ȑORapter Wide angle f9.5 159mm���g���܂����B

4�Q4���̃g�|�S���G�������g��S��2���\�荇�킹�ɂ���4�Q8���Ƃ����A�펯�I�Ƃ����������h�̐i���`���Ɗ��҂��܂����B8x10���M���M���J�o�[����C���[�W�T�[�N���ł������A�i���Ă��[�̉掿�͒Ⴍ�A�J���̃R���g���X�g���Ⴂ�̂Ŕ����Ă��܂��܂����B������v���A�i���Đ��\���y���ނׂ��������A���܂����Ǝv���܂��B�܂�Angulon168/6.8�̂ق����_���g�c�ō����\�Ȃ̂Ō�����Ă܂��B

���C�h�A���O���Ȃ炱�̑O�̃V���[�YIII�@f12.5�̂ق����V���v���ł悢��������܂���B

���̓G�L�Z���g���b�N���甃����Series1a f6.3 130mm�Ƃ���t�v���^�[�^�C�v�̃g���v���R���p�[�`�u����4x5�Ŏg���Ă��܂��B��Ϗ��^�y�ʂŁA�O��P�ƂŎg����̂��ʔ����B�v���^�[�ɂ͒������i�Ƃ������B��ł́j�R�[�e�B���O����Ă܂��B

�ȑO�������b�ł́A�_�S�[����W���}�[�͌�ʂ����Ŗ]���ɂȂ�܂����A�{���O��Ŏ�����ł������v�Ȃ̂ŕЕ��ł͗]���i��Ȃ��Ǝ��������Ȃ��B�������v���^�[�͌�����Е������Ŏ��������Ă���i������4���\�荇�킹x2�j�Ȃ̂ŒP�Ƃł����掿�A�Ƃ����B

���ۂ́A�Е��ł̓_�S�[���Е��Ƃ��܂�ς��Ȃ��n���̏o���ŁA���łɂ����ƑO��g�ݍ��킹�Ă��A�掿�͊Â��͂Ȃ����n����܂��B

�v���^�[�͉𑜗͂������@�ׂŃv���ɂ͍��]�������A��ʂɂ̓e�b�T�[�̂ق������������Ă��n�������Ȃ��̂ŃE�P���ǂ������Ƃ����b�A�������܂����B

�V���[�Y1a�͊y���݂̂��߂Ɏc���Ă��܂��B�Ƃ����������Ă܂��B�������ƌ����Ƃ��ɂ̓A�|�W���}�[�g�����ǁi��

���Ƃ́A���œ_�����Rapter Process f10 14in�������Ă��܂��B����̓o�����B�i�邩��V���b�^�[�̓C�C���A���āB����芸�����y���^�b�N�X67�}�E���g�ɂ��Ă܂����A�A�_�v�^�[�ŃW�i�[�ł����ɂł��t�����܂��B����͖������L�̃����Y�Ō�邱�Ƃ͏��Ȃ��ł��B

�t���̃��p�b�N�X�V���b�^�[�ɂ��āA�v���X�t�H�[�J�X�Ȃ�������AB�ƍ����ᑬ�̏��Ԃ����ʂƋt��������A�L���S�Ŏ͂��܂��傤�B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/09/10(Mon) 22:23 No.1392

2018/09/10(Mon) 22:23 No.1392

�킧�A���肪�Ƃ��������܂��B

�g�p�o���A��ۂȂǂ��������낢��ȖʂŐ��������ł��B

�����Ă����������T�C�g���Z���ł��ˁB�f���炵���T�C�g�ł��B

���́A�����ς�A

ttp://www.butkus.org/

������ɂ����b�ɂȂ��Ă����̂ŁA�u�b�N�}�[�N�ɉ����܂����B

CLPO

CLPO  2018/09/11(Tue) 05:30 No.1393

2018/09/11(Tue) 05:30 No.1393

Large format�̏�����ώQ�l�ɂȂ�܂��B

���ɂ����p�I�Ȏ�������������܂��ˁB

MPP�̃��f��VIII�����������[���q�ǂ��܂����B

���N�O��MPP�N���u���{���ł�����ł����A������ɂȂ��Ă��܂��A�ŋߌ����Ȃ���ł��B

MPP�͓��t���L���ł��̂ŁA�܂��ʂɋ@��Ƀ��|�[�g���܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/09/11(Tue) 21:31 No.1394

2018/09/11(Tue) 21:31 No.1394

OM101�p���[�t�H�[�J�X

1988�N�i���a63�N�j����

OM707�p�I�����p�XAF�����Y���g�p���w�ʃ_�C�����Ń}�j���A���t�H�[�J�X���s�����C���_�[�����@�D��p�����Y��PF35-70�Y�[���A�iPF50/2���j������D

�B�e������������������OM707���͂邩�ɑ��쐫�����P����C�I�����p�XAF�����Y���g���Ȃ�101�������߁D

�{�f�B�P�́{AF�����Y�ł̓v���O������p�����}�j���A���A�_�v�^�[�Q������ƍi��D��AE�ƃ}�j���A���I�o���lj������D�I�����p�X��TTL�_�C���N�g�����t���b�V���R���g���[�����ł��邪�C707�ɂ�����FP�����͏ȗ����ꂽ�D

�O���v���X�`�b�N�Ȃ̂Ɍ��\�d�ʂ����邪�D�P4x4�̃q���W���Ǝ�ȍ\���Ő܂�₷���C�܂��t�R��p���i����͋�X��i���̒P4�����ʂ��͂��߂������Ɉ�v�����s�K�j�D

�I�����p�XAF�����Y�͏d���ȑ���ŁC�P�œ_�͈����o���t�[�h�����D�i�胊���O�ƁC�}�j���A���t�H�[�J�X�p�̃����O�������Ȃ����S�Ƀ{�f�B������̃R���g���[����p�D101�C707�{�f�B��OM�Y�C�R�[���ł��邪�CAF�����Y��OM�{�f�B�ɂ͑����ł��Ȃ��D�X�y�b�N��OM�Y�C�R�[�Ɠ��������Y�ł��C�\���}���r����Ɣ����ɕύX����Ă�����̂������C�`�ʂ����X�y�b�N��OM�Y�C�R�[���掿�������ꍇ������D

�摜�F�OM101, 50/1.8���C7�����玞�v����28/2.8�C50/2.8�}�N���C70-210/4�C35-105/3.5-4.5�CPF35-70�C24/2.8

OM101�{�f�B�E��e�w���̃_�C������]��d�q�ϊ����A�}�E���g�ʂɐ݂���ꂽ�����Y�쓮�J�v���[��]��ʂ���Olympus AF�����Y���̃t�H�[�J�X�쓮���s���܂��B

�œ_���킹�́A�t�H�[�J�V���O�X�N���[����Ŋ�ōs���܂��B

�}�j���A���t�H�[�J�X���t�ł͕��ʂ̃X�v���b�g�v���Y���^�}�C�N���v���Y���^�}�b�g�Œ莮���͂����Ă��܂��B

�����I�ɂ̓I�����p�XOM4Ti����̗p���ꂽ2-�n�̖��邢�X�N���[���������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����Y�́A�~�m���^��7000�̌��ǂ��Ĕ������ꂽ�����Y�������I�[�g�t�H�[�J�X���t�AOM707AF��p�ɗp�ӂ��ꂽOlympus AF�����Y�Q���g�p���܂��B

�p���[�t�H�[�J�X�ɂ��œ_���킹�́A��a���Ȃ��Ƃ����ΉR�ɂȂ�܂��ˁB

�܂��A����ł��B

�_�C�������������W���W���Ɣ������ł��A�e���悤�ɑ�����]�������炻��Ȃ�ɋ쓮�������B

���͌l�I�ɂ́A����قLj����Ȃ����쐫���Ǝv���܂��B

�����̎�ʼn��o������Ƃ���A����ɂ͗��ł��傤�B

�������A�ߋ��ɂ�efunon�l�̂��w�E�ɂ������悤�ɁA35mm�J�����ɂ��M�A�ŏœ_���킹���s���@��͂���܂����BRF�R���^�b�N�X��J�X�J�P�Ȃǂł��ˁB35mm�J�����������A�w���R�C�h���g���@��̂ق��������h�ŁA���b�N�s�j�I����ΐS�X�s���h���ō��킹��@��������̂ł��B

101�́u�d�q�v���ꖇ���܂�Ă���̂��]���@�ƈႤ���ł��傤�B���ږ�Ƃ͂����܂��D�D�D����ł��B

��_�A�J�����̃O���b�v�ɏd�v�ȉE��e�w���t�H�[�J�X�Ɏ���Ă��܂��̂́A�ǂ����ȂƂ��v���܂����A���w���珬�w�ɂ�������|����O���b�v�i�P�S�d�r���Ƃ��Ă��傫������j������܂�����A�������邱�Ƃ͂���܂���B

OM707���p���[�t�H�[�J�X�@�\������Ă��܂����A�I�o�V�t�g�ƌ��p�Ő�ւ��Ďg���X���C�h�X�C�b�`�ōs���悤�ɂȂ��Ă���A���x�͔����ȃX���C�h�ʂɍ��E����A���킹�����_�Ɉꔭ�ō��킹��͕̂s�\�ɋ߂��ł��B

�s�����藈����A�~�߂悤�Ǝv���Γ����������Ȃ�A�������X�g���X�ł��B

�������}�j���A���t�H�[�J�X�ƘI�o�v�V�t�g�Ƃ͓����ɏo���܂���B���C�̑��쐫�ł��ˁB

AF���D�G�Ȃ�C�����邱�Ƃ��o���܂��傤���A���n�I�ȃn�l�E�F��AF���W���[���Ȃ̂Œx���A�F�������Ⴍ�A�܂�����Ȃ��B

707���[�U�͊ԈႢ�Ȃ�101��J�ߏ̂���A�Ƃ�����707�ʼn��̂��̃_�C�������̗p���Ȃ������̂��D�D�D�Ɠ{�����킯�ł��B

���āAOlympus AF�����Y�͊��S��AF�ɔC�����邱�Ƃ�O��ɂ����f�U�C���Ȃ̂ŁA�}�j���A���œ_���킹�@�\�����S�ɏȂ��Ă��܂����̂͗L���ł����A����ɉ����ċ����w�W���������A�ڐ��肪�l�܂��Ă��āA����ɏ����ȑ���ʂ��Č���̂Ŏ��F�����悭����܂���B

�u���s�����A�V��ł͌������B

�摜�F�ォ�猩��OM101�A�E��e�w���Ƀp���[�t�H�[�J�X�_�C�����B

����ʂɃ��[�h�_�C�����B�����v���Ƀv���O����P���[�h�A�d���X�C�b�`(OFF)�A�o�b�e���[�`�F�b�N�A���v�������̓}�j���A���A�_�v�^�[�Q��t�������̍i��D�掩���I�oA�ƃ}�j���A���I�oM�̐ؑցB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/11/28(Tue) 17:33 No.1052

2017/11/28(Tue) 17:33 No.1052

�@�܂����A�`���L��MF��OM�V���[�Y�̃X���b�h�����o���Ă��Ȃ��̂ɁI�iMF�Ƃ�����MF���B�j

�@OM101�ْ͈[���ْ̈[�ł��B�����ĖJ�߂���V�X�e���ł͂Ȃ��̂ł����A�s�v�c�ƕϑԂ𖣗����܂��B

�@��܂ɂ��l�̉���ɗL��l�ɁA�t���C�o�C���C���[�����̃s���g���킹�͎�̃C���t���͂�����̂�

�����Ȃ�Ƃ��Ȃ���̂ł��B

�@��{�I�ɒP�v���O������"P"���[�h�@�Ȃ̂ŁA�s���g�������킹��Ύʂ�܂��B�c�Ə����܂������A

���������Ƀ����Y�͈ꋉ�ł��B

�@AF���ɔ����č\����ύX���������Y�Q�́A����Ă炤�����Ȃ��A�����OM�V���[�Y�̗l�ɒ����^��

������ł͗L��܂���B�ǂ��炩�Ɖ]���Ƒ�^�����Ă��܂��B�A���A�d�ʓ��̃X�y�b�N�͔��Ɏ��Ă��܂��B

�@�������Y�Q�ɂ͖�������50/2.0��A28-85/3.5-4.5�Ɖ]���������Y���p�ӂ���܂����B

�@����A��p�̒��L�p�����Y�������Ƃ��A500mm�ȏ��V�t�g�����Y���g�p�o���Ȃ��Ƃ���������L��܂��B

�@���ċ������Y�̎g�p�ł����A���������ꍇ�͍i��D���AE�ƂȂ�܂��B�A���A�t�@�C���_�[���ɃV���b�^�[

�X�s�[�h�͕\������܂���B

�@�摜�͏�i���A�A�o��p��AF�̗����Ȃ�PF��p50/2.0�ł��B���i�͕W���I�Ȗ]���Y�[���ł����A

�{�f�B�[�T�C�Y�ɔ�r���Ă��Ȃ��^�ȏd�ʋ��ł��B

�@�J��Ԃ��܂����A�����ăI�X�X���ł��܂���B�c�ʔ������ǁB

efunon

efunon  2017/11/28(Tue) 22:56 No.1053

2017/11/28(Tue) 22:56 No.1053

OM101/707 �V�X�e���ɂ͂��̍\���������p���������Y����������܂����B

�@���̃����Y�A�����e���}�N���Ƃ����@�\���t���Ă��܂��B

�Y�[�������O��85mm�ɂ��āA�������ʂ̃X�C�b�`��ON�ɂ���ƃY�[�������O���Œ肳��A�ʏ�̍ŒZ�B�e������0.8���̂Ƃ��낪0.6���܂Ŋ���l�ɂȂ�܂��B

(���̃X�C�b�`�͎B�e������0.6�`0.8���̊Ԃ�OFF�ɏo���܂���B���A�I���W�i����OM�Y�C�R�[�^�C�v��0.6���̗l�ł��B�j

�@

efunon

efunon  2017/11/29(Wed) 21:44 No.1054

2017/11/29(Wed) 21:44 No.1054

������50/1.8�A28/2.8�A24/2.8�B

�������ʂ̏œ_�����\�������Ȃ��ƁA�قڌ��������t���܂���B�i�摜��j

50�����͂��O�ʂ��傫���̂ƁA�����o���t�[�h�̌`�����Ⴄ�B

�ł��t�[�h�������o����������3�{�S�������ł��B�i�摜���j

50mm�ɂ͏��X�Z�����܂��ˁB24mm�ł��Z���������B�t�[�h�ގ��̓v���X�`�b�N�ł��B

����3�{�̂����A24��28��OM�ƍ\���Q�^�����ƌ`��͓���ł����\���}�̃����Y�Ԋu�͈Ⴄ�悤�Ɍ����܂��i�\���}�����m���ǂ����͂킩��܂��j�B

50/1.8�́AOM����6-5�������̂�6-4�ɕύX�ɂȂ�AAF��6-5�ɖ߂��Ă��܂��B��ʌa��OM������菬�����悤�Ɍ����܂��B

���\��OM�Y�C�R�[��肳��ɉ��P����Ă���悤�Ɏv���܂��B

���C���A�b�v�͂���3�{�̒P�œ_�A50/2.8�}�N���A35-70�A28-85�A35-105�A70-210�Y�[����AF�����Y�ƁAefunon�l���Љ��101��p�p���[�t�H�[�J�X35-70�C50/2�̂݁B

�����Ɗg�[����\�肪�������͂��ł����A�ʂ����Ȃ��܂܂ł��B

��s�҂̃~�m���^���́A�}�E���g��ς��Ă��܂������ߓ��ꃌ���Y���܂ߑS�ʓI�Ƀ����Y���C����g�܂���Ȃ������̂ɑ��A�I�����p�X��OM�Y�C�R�[�������o���邽�߁A�����Ċg�[���Ȃ������̂�������܂���B

�����50/1.4��AF������Ă��܂���B����������Ƌ쓮���̏d�ʂ��傫�������Y�̓C���i�[�t�H�[�J�X�Đv����܂Ń��C���ɓ���Ȃ������H

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/12/01(Fri) 23:39 No.1055

2017/12/01(Fri) 23:39 No.1055

OM�@S-Zuiko Auto zoom�Ɠ���\���BAF�����Y����PF�����Y�ɂ����Ă����P����܂����B

�y�ʏ��^�ł����Ƃ��悭���|����I�����p�XAF�CPF�����Y�ł��傤�B

Zuiko���ォ��v���X�`�b�N�𑽗p������߂Čy�ʉ�����Ă��āA�d�܂����B�`�ʂ����������ŋC�ɓ����Ă��܂����B

AF�ɂȂ�p���đ��肪�悭�Ȃ�190g����250g�ɏd���Ȃ�܂����B

OM101��p��PF�����Y�́A�O���猩�ĐԂ��T�[�N�����h���Ă��܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/12/01(Fri) 23:49 No.1056

2017/12/01(Fri) 23:49 No.1056

�ȑO�͂��̏œ_�����͈͍͂D�݂ł͂Ȃ������̂ł����A���̃����Y�͐��\�������A�܂�AF�V�X�e���ł͒��]���͑S���Y�[���Ɋ܂܂�Ă��܂����̂ŁA24mm�܂���28mm�Ƒg��Ŏ����o���ɂ͒��x�ǂ������Y�Ƃ��čĔF�����Ă��܂��B

105mm�ʒu�ŃN���[�Y�t�H�[�J�X�@�\�������ߐڂł��܂��B

OM�Y�C�R�[����X�y�b�N�����Y�ƍ\�����ς���Ă��܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/12/01(Fri) 23:53 No.1057

2017/12/01(Fri) 23:53 No.1057

�����啿�Ȗ]���Y�[���BAF�����ōł����œ_�B

�����Ƃ��ẮA���Ȃꂽ�X�y�b�N�Ő��\�͐M���ł��܂��B

�����œ_������OM�Y�C�R�[�͑��݂��܂���B

PF������܂��������i�������ł��B

�N���[�Y�t�H�[�J�X�͑S�œ_�����Ŏg�p�ł��܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/12/01(Fri) 23:57 No.1058

2017/12/01(Fri) 23:57 No.1058

���̃V�X�e���̔����Ƃ�����P�̂œ��{�܂ŘA���I�ɎB�e�\�ȃ}�N�������Y�B

���邭�֗���OM�Y�C�R�[�ł��~���������X�y�b�N�B

������g�������̂�101��ێ��������������Ƃ��B

�摜�F��r�̂��ߍ���AF50/1.8����ׂ�50/2.8�}�N��

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/12/02(Sat) 00:00 No.1059

2017/12/02(Sat) 00:00 No.1059

��������邱�Ƃ�A/M���[�h���g����悤�ɂȂ�B

�V���b�^�[���x�͐�Βl�ŕ\������邪�A

�i��l�̓����Y�ɂ���ĕ\���������B�J���i�肩�牽�i�i��ꂽ���̖ڈ��Ƃ������Ƃ��낤�B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/12/02(Sat) 00:03 No.1060

2017/12/02(Sat) 00:03 No.1060

AF�����Y�̒��ōł����Ȃ��̂ł́B���͎g�����Ԃ̂��̂��݂����Ƃ�����܂���B

�C�O�T�C�g��OM�Y�C�R�[�ł����|���܂����A�������������Ƃ͂���܂���B

�Y�C�R�[�Y�[��35-80/2.8�������āA�I�����p�X�̃t�B�����J�����p�Ƃ��čŌ㔭�̃Y�[���ł��傤����A���\�͊��҂ł��܂��ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/12/03(Sun) 01:55 No.1061

2017/12/03(Sun) 01:55 No.1061

�@���b�I�Ǝv������A�����L����101�X���b�h�ɂȂ��Ă��܂��܂����B���f��G�ł��B

OM10�p�̃}�j���A���A�_�v�^�[�͗ǂ���������̂ł����AOM101�p�̃}�j���A���A�_�v�^�[�U�͓��肪����A

���܂��ܓ������J�����X�Ō��������iJUNKBox)�̓r�b�N�����܂����B

�@�Ȃ����AOM101�p�̃Y�[�������Y��35-70�������Ă݂�ȏd�ʋ��ł��B�I�����p�X����̃����Y�ɂ�����Ӓn��

���Ă��銴�������܂��B

efunon

efunon  2017/12/03(Sun) 06:57 No.1062

2017/12/03(Sun) 06:57 No.1062

���͓���������ƒ��߁A�M���M�����\�������V�i���w�����܂����B

f3.5�₆�l�σY�[���͂ǂ��Ȃ�́H�Ƃ����͕̂����Ȃ����B

�I�����p�XAF�����Y�͓��N���X��OM�Y�C�R�[�Ɗr�ׂďd���Ȃ�X��������܂��ˁB

�w���R�C�h��i�胊���O�ȂǑ��암���Ȃ����Ă���̂ɁB

�}�E���g�͊��ȋ����ł��B

�����������AF�J�v���[����M�A�Ńt�H�[�J�X�쓮����̂́A�v���X�`�b�N�ł͍���ŋ����łȂ��Ƃ����Ȃ��������K�v�������̂�������܂���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/12/03(Sun) 09:08 No.1063

2017/12/03(Sun) 09:08 No.1063

�@�C��t���Ē��������̂́AOM-101��p�̃p���[�t�H�[�J�X

�����Y�ɂ͂������̓������L��܂��B

�E�����̃����Y���̍Ō��"PF"�ƃv�����g���L��B

�E�����̑��J�o�[�������B

�E����ɐԂ����C���������Ă���

�EOM707�p�ɗp�ӂ��ꂽ�}�E���g�ʂ̐ړ_���L��܂���B

���AOlympus�����Ȃ�C���g����AF��PF�̋�ʂ����Ă���l�ł��B�c�i�܁j

efunon

efunon  2017/12/10(Sun) 17:06 No.1080

2017/12/10(Sun) 17:06 No.1080

�E������O�ł����A���ʂɑ����o���܂��B�A���{�f�B�[���̃����Y�E���{�^���͉����ꂽ�܂܂ł��B

�����AAF�J�v���[���������܂ꂽ�܂܂��Ǝv���܂��B

�E�t�@�C���_�[�X�N���[���͑�ϖ��邭�����܂��B

101�͌����܂ł��Ȃ��}�j���A���t�H�[�J�X�Ȃ̂Ńt�@�C���_�[�̗D��͒��ڃs���g���x�ɉe�����܂��̂ŏd�v�ȃ|�C���g�ł��B

�@MF�̃Y�C�R�[�����Y�ɂ̓v���r���[�@�\�������Y���ɗL��܂��̂łƂĂ��g���Ղ��g�ݍ��킹�ɂȂ�܂����B

�@OM101��MF�����Y�Ƒg�ݍ��킹�Ďg�p���Ă݂�ƁA���܂�OM101���ْ[������K�v�͖��������ł��B

�������PF�t���̍i��D��@�ƍl���Ă��ǂ����������܂����B

efunon

efunon  2017/12/30(Sat) 18:50 No.1119

2017/12/30(Sat) 18:50 No.1119

>�{�f�B�[���̃����Y�E���{�^���͉����ꂽ�܂܂ł��B�����AAF�J�v���[���������܂ꂽ�܂܂��Ǝv���܂��B

���I������I�I���܂őS�R�ӎ����Ă܂���ł������AAF�J�v���[���������߂��܂܂ɂ��Ă����[�u��������܂���ˁI

MF�����Y�E��������قǑ��������ĂȂ��̂ŋC�t���܂���ł����B

���邢�X�N���[���͑���4Ti�Ɠ������ɏo��707�����2�|�^�X�N���[���ł���ˁB

������Ɗg�U�����ア�̂����������鏊�ł����A���̓������Ђ������тŖ��邢�}�b�g���̗p���Ă��܂������A�\���s���g���x�ɂ��Ă͌�������Ă����Ǝv���܂��B�����{�P���B�e�摜��菭�Ȃ�������̂͋C�����˂Ȃ�܂���B

MF�����Y���g�����A�ȃ}�j���A���A�_�v�^�[�Q�������Ă��i��D��AE�ɂȂ�܂����A����͗ǂ��ł��ˁB

���C���_�[2��OM10�i2��40�ł��������ǁj���101�̂ق����y�������悭�A�쓮�����������̂ŁA�g�p�ړI�ɂ���Ă͂Ȃ��Ȃ��ǂ��V�X�e���ɂȂ�ł��傤�B

���������Γd�������߂����o����̂́A���[�h�����i��

�ǂ̃����Y���������ł��傤�ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/12/30(Sat) 21:40 No.1120

2017/12/30(Sat) 21:40 No.1120

>������Ɗg�U�����ア�̂����������鏊�ł����A���̓������Ђ������тŖ��邢�}�b�g���̗p���Ă��܂������A�\���s���g���x�ɂ��Ă͌�������Ă����Ǝv���܂��B�����{�P���B�e�摜��菭�Ȃ�������̂͋C�����˂Ȃ�܂���B

�@�R���͍ŏ��C�ɂȂ����̂ł����A��܂ɂ��l����������50mm F1.8 �܂ł͐��\�ۏ���Ă���̂��Ǝv���܂����B

�����AF1.4�AF1.2 �N���X�͂ǂ����ȂƎv���܂��BOM-4�Ɠ����X�N���[���Ȃ�X�N���[���̍\���܂ł͓����Ȃ̂ň��S�Ȃ̂ł����A�ʂ����đg�������������܂ōs���Ă��邩�H�ł��B

�@�X�^�C���I�ɂ͎����Ă���100mmF2.8�ł͂͂��܂�i�D�̗ǂ��ǂ��X�^�C���ł͂Ȃ������̂ł����A�t�@�C���_�[�̔������͊������m�ł����B

�A�������ŗ�Âɖ߂��āA�g�U�����Ⴍ���̂ł��̖��邳���S�ۂ���Ă���Ǝv���ƁA����a�ł̓��Y�J�V�C�̂ł͂Ɗ����܂����B

efunon

efunon  2017/12/31(Sun) 08:12 No.1121

2017/12/31(Sun) 08:12 No.1121

MF�͒��i�AAF�͉�]�Y�[���Ƃ����Ⴂ�͂���܂����A�����Y�̑������S���Ⴂ�AMF Zuiko�̂ق����X�����B

�ʏ�̌J��o���ɂ�����ŒZ�B�e�����̓Y�[���S���1.5m��AF, MF���ɓ����Ȃ̂ł����A�g������ɍł��e������̂͂���1.5m�Ƃ�������p�I�ȍŒZ���J�o�[����N���[�Y�t�H�[�J�X�@�\�̍����Ǝv���܂��B

AF��105mm�̎��Ɍ����ăN���[�Y�t�H�[�J�X�@�\���g���A0.85m�C14x22cm�Ƃ������������̃T�C�Y����ʈ�t�Ɏʂ����߂܂����A�L�p���ł͍ŒZ��86x120cm�Ə�k�݂����ȍL���ɂȂ�܂��B����͂����A35mm�ōŒZ1.5m�Ƃ����͎̂��p�����ł��B

MF�̃N���[�Y�t�H�[�J�X�@�\�̓Y�[���S��Ŏg���邽�߁A�ő�{����35mm�ʒu��11x19cm�A����31cm�ɂȂ�܂��B105mm�ʒu�ł�AF�����Y�ƕς��Ȃ������Ɣ{���ł��B

�܂�MF�ł͍ŒZ�ǂ�l�܂�ɂȂ�����A�Y�[���̂ǂ̈ʒu�ł��t�H�[�J�X�����O���N���[�Y�t�H�[�J�X�����O�Ɏ����ւ��ďœ_���킹���p���ł���킯�ł��B

�N���[�Y�t�H�[�J�X�@�\�̓����Y�S�Q���J��o���ϒ��ԃ����O��������Ă���ƍl����悢�ł��傤�B

������J��o���ƁA�Y�[���ł͂Ȃ��o���t�H�[�J���ɂȂ��Ă��܂��܂����A�P�œ_�����Y�Ɠ������x�̍ŒZ�B�e�����i105mm�ł͂ނ���P�œ_�����Z���قǁj���m�ۂł��A�S�Q�J��o���̂��߁A���ɒʏ�̑O�Q�ړ��̏œ_���킹���p�����ċߐڂ����ꍇ�Ɗr�ׂĉ掿�������Ȃ����_������܂��B

��������Ă���35-70/3.6�Ƃ����i�����j�����X�y�b�N�̕W���Y�[���͑S��80cm�A�ߐڋ@�\�Ȃ��B������ƍ������Ⴂ�܂��ˎ��́BRF�Ɠ����Ɗ���Ηǂ��̂����ǁA�ߐڍD���̎��Ȃ�N���[�Y�A�b�v�����Y1������������Ȃ�܂��B

AF�AMF�̉�����A����̂悤�ɒP�œ_���̍ŒZ�����܂ŃV�[�����X�Ƀt�H�[�J�X�o���A�����������ɕ����Ă���f�W�^���p�����Y�Ɣ�r����Ƃ����ߓn���̐��i�ł����AMF�̕��͂悭�撣�����Ǝv���܂��B

�t�ɁA�I�����p�XAF�����Y�͋@�\�I�ɂ͌�ނ��Ă���A���R�͏��ޗʂł���C�����܂������������Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ��������Ǝv���܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/02/08(Thu) 18:36 No.1166

2018/02/08(Thu) 18:36 No.1166

�@����OM101�ɑ��������̂ł����ǂ�������ǂ�����܂���B�t�@�C���_�[�����X�b�L�����܂���B

������OM-10�ɂ��Ă���MF��50mm F1.8 �Ɍ��������̂ł����A���Ⴆ��l�Ȏ���ł��B

�@�h�D�����ƌ�������ɃV���b�^�[���������h��OM-10�Ƃ͊J���������Ⴂ�܂��̂Ŏd�����Ȃ��̂ł����A

�}�炸���AOM-101 �̃t�@�C���_�[�͖��邢�����Y���Ƒf���炵�����������ƍĔF�����܂����B

AF50mm F1.8 �͓��肪��������̂ł����AZUIKO�̕��͔�r�I�����Ɍ������܂��B�����@��L��ΐ����x�����Ă݂ĉ������B

efunon

efunon  2018/03/17(Sat) 21:18 No.1178

2018/03/17(Sat) 21:18 No.1178

�@

�@�啿�ȃ����Y�ŃY�V���Ɗ����܂��B

�����Y���ʂɁhCLOSE FOCUS"�{�^�����L��܂��B����͂�����e���}�N���X�C�b�`�ŁA�ʏ��OFF�ʒu�Ŏg�p���܂��B

�@�F�X�Ɓh���h�̕K�v�ȃ����Y�ŁA�Y�[�������O��85mm�ȊO�ł�ON�ɏo���܂���B�܂��A������0.8���ȉ��łȂ���OFF�ł��܂���B

�@85mm�ŃX�C�b�`������ƃY�[�������O���Œ肳��A���[�L���O�f�B�X�^���X500mm���炢�܂Ŋ��܂��B

�C���i�[�t�H�[�J�X�Ȃ̂ŁA�ŒZ�B�e�����ł̎����œ_����������܂��A�ő�{���͑��1�F4.2�ʂł��傤���B

efunon

efunon  2018/03/24(Sat) 19:07 No.1192

2018/03/24(Sat) 19:07 No.1192

�i��D��ł���y�ɎB��ɂ́A�t�@�C���_�[�����邢�̂łƂĂ��g���Ղ��g�ݍ��킹���Ǝv���܂��B

�Y�C�R�[�͍i�胊���O�������Y��[�ɗL��܂��̂ŁA���̓_�ł����쐫�͗ǂ��Ǝv���܂��B

�@�f�U�C���I�Ȉ�a���͔@���ł��傤���B

efunon

efunon  2018/03/24(Sat) 19:12 No.1193

2018/03/24(Sat) 19:12 No.1193

�����̃X�y�b�N�ƂȂ�ƁA1/2000���l��������OM4�ɂȂ��Ă��܂��܂����A1/1000�Ŗڂ��Ԃ��ă��C���_�[�Ƒg��OM10���l���Ă�OM101�̂ق����y���ł��B

���C���_�[���O����2���@�͊m���ɋɏ��ł����A�蓮�����グ�ŗǂ��Ƃ�����������B�����t���[�~���O�������Ɏ莝���B�e����p�r���m���ɑ��݂��A���������グ���K�v�ȋǖʂ͂���܂��B

�]���̃f�U�C���̂ق��������ł͂���܂����A�B�e���̂��͕̂ς��Ȃ��B

�X�N���[����101�����邢�B�������o���̓~�X�����Ȃ��Ȃ�B�d�������߂��͎^�ۂ���ł��傤���A���̂悤��1�{���g���ςȂ��Ƃ����Ȃ���Ε֗��Ȃ̂͊ԈႢ����܂���B

OM�Y�C�R�[���g���郏�C���_�[�����@�Ƃ��ċM�d�ȑ��݂ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/03/25(Sun) 11:07 No.1194

2018/03/25(Sun) 11:07 No.1194

�����A707,101�����L���Ă��܂��B101�̓}�j���A���A�_�v�^�[�Ŋ��S�������Ă��܂��B�����Y�͒��X������܂���ˁB

���{�����L���Ă��܂����V�O�}��AF�����Y�������Ă��܂��B

����̓��A�Ȃ�ł��傤���H

�s�[��

�s�[��  2018/08/09(Thu) 22:56 No.1310

2018/08/09(Thu) 22:56 No.1310

�}�j���A���A�_�v�^�[�Q�����m�ۂƂ́A�f���炵���ł��B����̂ƂȂ��̂Ƃ�101�̐��\�����ς��܂���ˁB

���āA������̃V�O�}AF�����Y�ł����A��707�𒆌ÂŔ������Ƃ��Z�b�g��2�{���Ă��܂����B

28-70/3.5-4.5��75-200/3.8�������Ǝv���܂����B

���\�͂��܂�͂����肵����ۂ͂Ȃ��܂܈ϑ��̔��ɏo���Ă��܂��܂����B�����Ƃ�������ʂ��Ă����悩�����B

����35-70/3.5������悤�ł��B

���������ǂ����A�ł����A���XOMAF�V�X�e�����̂���������ɎЊO�i�Ȃ̂ŁA���i�ƌ����Ă��ǂ���������܂��A����ƂĈ��p��������l�����Ȃ��悤�ŁA���i�̊��ɂ͏o�Ă����ۂł��B

�v���O���Ȃ̂ɒ��g�������l�܂��Ă���̂����Ȃ�d�������Y�ł����B

OM�ɂ͂Ȃ��œ_�����͈͂Ȃ̂ŁA���ꂪ�ړI�Ȃ�A�V�O�}�����I����������܂���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/08/10(Fri) 00:08 No.1312

2018/08/10(Fri) 00:08 No.1312

�܂����A����ȑ������X������Ƃ͋����ł��B

OM707,101�̓��A�Ȋ��ɂ͌��\���܂��ˁB

�A���A�����Y�͕W���Y�[����70-210�����ʂ�50�����}�N���⑼�̃����Y�͌���������܂���B707�͎v���莸�s��̂��������h�o�V��

���S���ň����肳��Ă����L��������܂��B

�Ƃɂ���V�O�}��AFOM�}�E���g��35-70�����ł����B

�V�O�}�͑��̃��[�J�[�̃����Y�����Ȃ����Ă���悤�ł��ˁB

��Ƃɂ̓~�m���^AF��ꐢ��ɒ�����A�}�E���g���j�R��F�}�E���g�ɂ���}�E���g�A�_�v�^�[������܂��B��9000�ŌÂ��j�b�R�[����AF�ɂȂ�̂̓`���b�Ɗ����ł��B

�s�[��

�s�[��  2018/08/10(Fri) 10:13 No.1313

2018/08/10(Fri) 10:13 No.1313

�����e���肪�Ƃ��������܂��B��낵�����肢���܂��B

�@101��707���}�C�m���e�B�[�Ȃ̂ŁA�قڑS�Ă����A���m���Ǝv���܂��B

�@�V�O�}�̃����Y�͎��X�I�[�N�V�������Ō������܂��ˁB�X���ŕ��ʂɂn�l�p�i�l�e�j�Ƃ��Ĕ����Ă���̂����������L��܂��B

�@�������ɐ���ɓ��삷�郂�m�����Ȃ��Ȃ��Ă���l�ł��B

�g���Ă�������������܂���B���A�ȃJ�����ł��B

efunon

efunon  2018/08/11(Sat) 14:52 No.1314

2018/08/11(Sat) 14:52 No.1314

�t������AF���̓��j�[�N�ȕ��������ł��ˁB���͊����x�����������ł����A����ȊO�͓����x���̂悤�Ȋ��������܂��B

OM707�̃��C�o���̓L���m��T80�ł��傤���B

�t�B�����J�����������Ă���l�����Ă��I�����p�X�́AOM1,2,3,10���炢�ł��ˁB101��707�͂܂����܂���B

AF��OM�����Y��T���Ă��܂����W���Y�[���ȊO�͂܂����܂���ˁB

101�̃p���[�t�H�[�J�X�͊����ƈӊO�Ǝg���₷���ł��B

�s�[��

�s�[��  2018/08/12(Sun) 04:09 No.1315

2018/08/12(Sun) 04:09 No.1315

��܂ɂ�

��܂ɂ�