Polaroid Land Pathfinder (model 110B)

1950年代に発売された、大判のロールフィルムを使うインスタントカメラ。

フィルム(タイプ42または47)が製造終了したため、タイプ100ポラホルダー用に改造したものも見かけられたが、それも今は入手できないので、4x5シートフィルム に対応する改造が主流になっている。

以前から自作される方はおられたが、かなり大掛かりな作業のため夢見る者は多いが手が出せない状態だった。

最近3Dプリンターを使った改造キットが登場し、敷居が低くなった。(Morten’s film and darkroom stuff ttps://film.kolve.org/darkroomdiy/polaroid-110-convert-to-4x5/ )

3種のモデルがある。共通してフォールディングベッドタイプ構造(ベッドを90度起こして、フロントスタンダードを引き出しレール上のストッパーの所で固定すると無限が出る)で、焦点距離127mmのテッサータイプレンズを装備し、無限から1m(3.5ft)まで距離計連動。

最初のモデル110は、カラート連動距離計が軍艦部右手側に無造作に付いていて、折り畳みビューファインダーと前板のワイヤーフレームファインダーを併用する。レンズは1-400,Bのラパックスに入ったウオレンサックラプター127/4.5。

次のモデル110Aは、光学ビューファインダーと距離計がプラスチックの軍艦部に内蔵整形されすっきりした外観となった。レンズはプロンターSVS(1-300,B+セルフ)に入ったローデンシュトック イザレックスか、ヤシカーヤシノン、エナ エニット127/4.7。

その改良型110Bは、ファインダーと距離計が一眼式になり使い勝手が向上したのと、レンズキャップ代わりにf90のピンホールがヒンジで開閉する。深度を得たい場合に使う。レンズ、シャッターは110Aと同じ。

最後のタイプ120は米国以外の市場向けで、ポラロイドランド製から、ヤシカ製となり、セイコーシャSLV(1-500、B、セルフ)、またはコパル#0入りヤシカーヤシノン127/4.7

ベッド上の無限位置を設定するストッパーは新設され4x5のフランジに合わせて少し後退している。

三脚にセットするとフィルムホルダーを下から差し込むことになり、普通の4x5カメラとはネガ上下が逆になる。

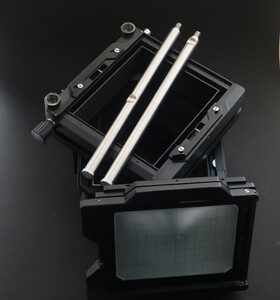

この改造で4x5ピントグラスが使用可能になり、バルブ固定(110ラパックスはタイムもある)で焦点合わせと構図決定が確実にできる。

一般的なスプリングバックとグラウンドグラスとは違い、3Dプリンタ製の枠にすりガラス状のアクリル板が取り付けられ軽量化されている。枠にスペーサーを入れると焦点位置を調整できるが、試行錯誤した結果最初の位置が最も正確だった。なぜ試行錯誤したかというとシートフィルム ホルダーをカチッとはまるところまで強く押さえつけないと無限が狂うと最初はわからなかったため。

グラフロックではなくホルダーを保持するスリットが狭いため、ロールホルダーを使うことはできない。(612ホルダが入らないのは残念)

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/01/19(Thu) 21:23 No.2121

2023/01/19(Thu) 21:23 No.2121

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/01/19(Thu) 21:25 No.2122

2023/01/19(Thu) 21:25 No.2122

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/01/19(Thu) 21:28 No.2123

2023/01/19(Thu) 21:28 No.2123

中判大画面を指向した方なら一度はお世話になったのではないかと思うマミヤプレス。

手頃な価格で6x9cmが得られるので大変有り難かったカメラです。

そのかわり操作は極めて原始的。

ダークスライド、シャッターチャージ、全て手動で安全機構はまるでありません。

初心者が今まで経験した一眼レフやレンズシャッターコンパクトでは想像も出来ないワイルドさで、一カ所でも操作を誤ると撮影出来ないか1コマ無駄になるというシビアなカメラです。

しかしマミヤプレスに慣れれば、テクニカル/ビューカメラの敷居が低くなるという訓練効果があります。

初期型マミヤプレス、通称グレータイプ。

後にポラロイドフォーマットに対応した75mmと127mm、そして250mmf5を除き、マミヤプレス用レンズすべて装着できます。

50mmf6.3をつけてみました。大変コンパクトな組み合わせです。

距離計連動するのがすばらしい。

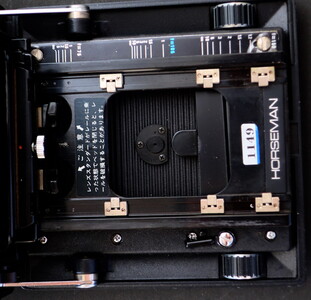

バック部分はグラフレックスの特許が列記されています。

バックは米国から送ってもらったような記載を見た覚えがあるのですが、ユニバーサルプレス用Gバックと同じ部品のようですし、メイドインジャパンと書いてあるのでマミヤ製のように想像しています。

フォーカシングスクリーン/フードは全くグラフレックス23系と同じで、この部分を米国から供給されたのでしょうね。私が読み違えたのかな。

Mホルダーと較べてグラフレックスホルダは小型軽量なのですが、Mホルダーはグリップにもなるのに対し、Gは左手グリップを付けないと操作性がよくありませんから、単体での軽量化には今ひとつ寄与しません。

むしろグラフロックのアクセサリーが共有できるため、多機種と併用するときにシステム全体の軽量化には効いてくるでしょう。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/02/21(Tue) 19:49 No.741

2017/02/21(Tue) 19:49 No.741

バック部分に互換性はありません。

後部を引き出せばアオリが可能になります。

プレスGや、ユニバーサルプレスのGアダプタは、オリジナルのグラフレックスホルダやRB67ロールホルダ(初期型)を装着するには当然問題ありませんが、ホースマンホルダ(プラスチック製後期型)には固定爪の指掛け部分が衝突して充分な固定ができません。

爪を切削すると可能になるものの、非常に硬い素材なので素人には敷居が高い工作でしょう。

ホースマンとの互換性が制限されるのは残念ですね。

左G,右Mバック

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/02/21(Tue) 19:59 No.742

2017/02/21(Tue) 19:59 No.742

6×9の50mmに憧れていました。

現時点ではあまりこだわる必要が無いのかも知れませんが、対称形の50mmは良いですね。

れんずまにあ様のお持ちの645分割露光アダプターに装着は可能なのでしょうか?

efunon

efunon  2017/02/22(Wed) 22:03 No.743

2017/02/22(Wed) 22:03 No.743

この50mmは当時からフジGL50と双璧の高評価でしたね。

スーパーアンギュロン47/5.6に勝るとも劣らない結果が得られます。

さて、Rhinocamにはほぼ1からアダプタを自作しない限りマミヤプレスレンズは付きませんし、

別に所持している4x5国際規格バックにα7左右スライド分割アダプタを付けた場合,対称型レンズでは

私の最も厚みが薄くなるテクニカルダン袋蛇腹でテヒニカボード90mmがフランジバックの限界です。

多分フェーズワンなどでしたらもっとフランジバックを短く取れるのでしょうけど、手が届かない存在です。

今後もっとよい組み合わせが出てくることを期待して。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/02/23(Thu) 00:13 No.744

2017/02/23(Thu) 00:13 No.744

その後、バックを23グラフロック規格にしたマミヤプレスG(1962),

105mmレンズ固定+バックアオリ省略したマミヤプレスS(1963)に続き、

1964年にバックアオリを省略しつつ初代やGと同規格のレンズ交換機能を残した「マミヤプレス スタンダード」が発売された。

軍艦部〜ファインダーカバー色はプレスSと似たシャイニーシルバー。初代はベージュっぽいグレー、Gは青みがかったグレーと、

モデルによってカラーリングを変えている。(No.742図参照)

アオリ機能は使わないがレンズ交換は欲しい、価格的に入手しやすい(ボディ,90mmf3.5,グリップつき39,500円)モデルの需要を期待されたが、

あまり売れなかったのか初代に比べて見かける数が少ない。

前述の通り標準レンズはセコール90mmf3.5で、初代と共通なので沈胴できる。アオリ用の沈胴なので携帯用の意味はあまりない。

別売ロールホルダーはレバー式がマニュアルに載っているので、この頃からノブ巻きからレバーに切り替わったのか。

アオリ機能はあっても困らないが、個人的にはマミヤプレスでアオることはフィールドではほぼなかったし、バックを引き出して固定する強度が

不足しているので、なくても軽量でよいと思う。

ファインダーはブライトフレームなし、縮小倍率が掛かった視野全体で90mmに相当するもの。100mmや127mmをつけたら相応の画角を想像する

必要がある。ただの枠なので、マスクを貼っても良いかもしれない。

実際、初代同様150mm用マスクが引出し式に内蔵されている。

RF基線長はのちのスーパー23やユニバーサルより短いが、250mmf5以外の焦点距離であれば問題ないだろう。(250/5はそのままでは装着できない)

画像はボディ単体にセコール100mmf2.8を装着。

標準装備のグリップがあるほうが保持性に優れるが、外すとコンパクトになり三脚主体ならこれでいい。

*画像には MAMIYA 23 STANDARDとハッキリ刻印してありますが、使用説明書には マミヤプレス スタンダードとしっかり書いてあります。少なくとも日本での正式名称は「マミヤプレス スタンダード」です。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/12/27(Sun) 00:29 No.1773

2020/12/27(Sun) 00:29 No.1773

それまでの簡素なファインダー(全視野で90mm:大雑把なので105mmも同じ+150mm引き出し式マスク)をやめて、大型の採光式ブライトフレーム、一眼式レンジファインダーに改装された。

フレームは標準100mmが常時表示、アイピース後部のレバーで150mm枠と250mm枠が順次追加される。

RFの基線長は延長され100mmf2.8に十分対応している。

一方75mm以下の広角レンズは、外付けの外部ファインダーを使う。

レンズマウントは従来モデルと共通のバヨネットだが、回転取り付け、ロックボタンあり からスピゴット締め付け、ロックなしになった。

フィルムホルダーの取り付け規格も旧型と共通の、下部2箇所のダイヤルロック。

ロールホルダーはノブ巻き上げから、レバー2作動のホルダー2型に変更された。このホルダーはグリップとしても機能する。この後、二重露光防止機構つきシャッターボタンを装備したロールホルダー3型が追加された。

また2x3インチカットフィルムホルダーも従来通り使用可能で、ピントグラスによる焦点合わせにも対応している。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/12/29(Thu) 11:03 No.2104

2022/12/29(Thu) 11:03 No.2104

沈胴は携帯にも有利だが、それほど薄くなるわけではない。本来の目的は、後部のアオリ機構を引き出した時に無限遠から合焦するために焦点面を後退させることである。

沈胴してもヘリコイドやシャッターは作動する。RFカムも動作するため、通常のRF撮影で沈胴したまま撮影しないようにファインダー内に警告表示が出る。

また同じ100mmでガウス型大口径のf2.8も併売された。f2.8は沈胴できない。

画像:沈胴させた状態の100mmf3.5。ピントグラスを見てヘリコイドで焦点調節する。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/12/29(Thu) 11:13 No.2105

2022/12/29(Thu) 11:13 No.2105

スーパー23のファインダー部分が破損したため取り除いて整形した軽量カメラ。といっても350g程度の軽量化に止まる。

アオリ撮影を主体に考えるなら、縦寸法がコンパクトなのでパッキングしやすい。

ロールホルダー2型クローム、ブラックもある。3型はブラックしかない。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/12/29(Thu) 11:21 No.2106

2022/12/29(Thu) 11:21 No.2106

プレスGの後部とスーパー23の後部はスクリューで簡単に交換できる。

マミヤのロールホルダーはフィルム室が左右に張り出してグリップの代わりになり、フィルムはS字型に給走され、フィルム平面製がよいことで評価が高いが、重く左右に嵩張るのが欠点だ。

逆にシグマ型にフィルムが送られるグラフレックスホルダーは小型軽量だが、グリップ機能はなく、後ろに張り出しが大きくファインダー覗く邪魔になり、若干フィルム面に不安がある(実用的にはほとんど問題ないが)

グラフロックの他機種と併用したり、パッキングで小型軽量を追及するならグラフロック化は考慮して良いと思う。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/12/29(Thu) 11:32 No.2107

2022/12/29(Thu) 11:32 No.2107

マミヤプレス スーパー23 1150g

マミヤプレス G 1030g

スーパー23ファインダー切断 800g

マミヤプレス スタンダード

初期型グリップ 200g

後期型グリップ 300g

初期型6x9ロールフィルムアダプター 500g

ロールフィルムホルダー2型 600g

ロールフィルムホルダー3型 710g

90mmf3.5 500g

100mmf3.5 510g

50mmf6.3 660g

65mmf6.3 300g

75mmf4.5 660g

ユニバーサルプレスと同時にポラロイド判をカバーする75mmf5.6、127mmf4.7が発売された。75mmはスーパーアンギュロン構成で、おそらく4x5もカバーすると思われる。これらはマウント面にピンが突き出ていて、グレーのプレスには装着できないようになっている。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/12/29(Thu) 11:54 No.2108

2022/12/29(Thu) 11:54 No.2108

100mmf3.5 最も数が多いレンズ。変形テッサー(第4面が凹面)で画質が向上しているらしい.開放では若干甘いが絞ればシャープなテッサーらしい画質.

100mmf2.8 ガウス型大口径。沈胴機能はない。開放から非常に高画質で、海外同スペック品に勝るとも劣らない。RFの精度は最短まで十分。

50mmf6.3 対称型超広角。暗いが開放から高画質で、プレスのレンズラインで最高評価かもしれない。鏡胴の重量が大きく頑丈。

65mmf6.3 トポゴン型超広角。開放画質は甘く、絞り込むと改善する標準的トポゴンの性質。

75mmf4.5P スーパーアンギュロン型、ポラロイド判や6x12判をカバーし(おそらく4x5もカバー)6x9範囲の画質は高い。ユニバーサルとスーパー23だけに装着できるピンがあり、取り外せるが、RFカムを避けるため後玉の上端が切り欠かれており、回転マウントの旧型プレスには装着しないほうがよい。

127mmf4.5P テッサー型、ポラロイド判用の標準。開放は柔らかく絞れば締まる。6x9にはファインダーマスクを要する。

150mmf5.6 テッサー型中望遠。ポラロイド判をカバーするはずだがP文字はない。絞れば良好。この焦点距離にしては軽量。

250mmf5 エルノスター型望遠。大型で重量がある。これも旧型に取り付けられないようマウント面にピンがある。画質は良い。

250mmf8 距離計菲連動で150と変わらないサイズの小型軽量望遠、曇りやすい。画質はf5より甘い。

自作6x9カメラ、Press Sekor 50/6.3, f16, 1sec, KR120

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/12/29(Thu) 11:56 No.2109

2022/12/29(Thu) 11:56 No.2109

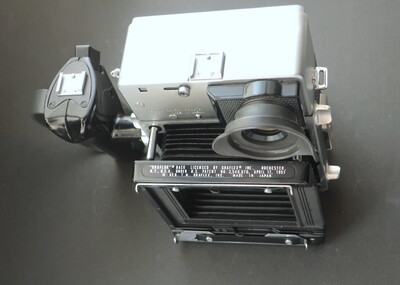

Horseman 45FA

1983年、6x9cmテクニカルカメラ:ホースマンVHをそのまま4x5に拡大したホースマン 45HF発売。

その改良型として、1985年、ホースマン45FAが登場した。重量はVH1.8kg、45HF2.0kgに対して、FAは2.2kgと若干重くなったが、性能は向上している。

大きな改良点は、軍艦部にER-1と共用のズームファインダーを装着するシューが設置され、カメラ前面上部はリンホフテヒニカに見られるような跳ね上げフラップとなり、ライズの自由度が増したことである。

他はVH、45HFと変わらない。

ムーブメントは、前板ライズ28mm、シフト30mm、ティルトダウン15°、アップ10°、スイング15°に加え、ベッドダウン15°

後部ロッド引き出し式ティルトアップダウン10°、スイング10°

後部は国際規格で縦横は上部のロックレバー1本で着脱差し替え式。

4x5のカメラとは思えないほど小型だが、剛性が高い金属製でたわみは全く感じられない。

ところが、10年前に銀塩大判が下落していた時でも、なかなか良い値段をしてますので気軽には手が出ない。

HFと、1995年に出たHDは多少安いけれど、FAは下がりません。

偶々蛇腹がないジャンクを見つけて交渉し入手したはよいが、蛇腹自作は手に負えず10年寝かせていました。

少し前に蛇腹単体が売りに出ていて10年越しに稼働状態になりました。

実際は前板に蛇腹を固定する金属板が必要だけど欠損していて、やむなく760ジャンク(2千円)から部品取りしています。

760は板を自作して復活を期しています。

4x5カメラとしては大変小型で、2.2kgというのは軽い方ですが、小さい分ずっしり密度があり、手がかりがないので取り落としそうになります。

ダイキャストボディは頑丈で、打撃にはトヨCFよりだいぶ強そうです。

それと剛性はリンホフなみで、しなるトヨCFより頼もしい(結果が違うかどうかはわかりませんが)

画像は一番45FAで使いたかったLFトプコール90mmf5.6

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/11/22(Tue) 22:29 No.2076

2022/11/22(Tue) 22:29 No.2076

スーパーアンギュロンタイプの超広角レンズ。通常90mmf5.6クラスは後玉が大きいため、フロントスタンダード開口部が小さなホースマンには装着できないが、唯一このモデルだけは、後部のスリーブを外すことにより、ホースマンに使用できる。大きな開口部の他社製品あるいはホースマンLシリーズで使う際には、後玉保護のためスリーブをねじ込んでおく。

包括角度105度で5x7をカバーするイメージサークルを持っているため、テクニカルカメラでは余裕でディスプレースメントを行うことができる。

45FAは前面上部フラップをあげることができ、ライズの自由度が高い。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/11/23(Wed) 10:16 No.2077

2022/11/23(Wed) 10:16 No.2077

ホースマン45HF発売に合わせて、従来から供給されていた大判用トプコールの設計外観を一新したLFトプコールシリーズが登場した。

いずれも現代的な高性能レンズ。

90mmf5.6:(前述)画角105度の超広角。4x5では35mmカメラ換算で28mm程度の画角であり、一杯にボディのアオリを効かせても、イメージサークルに十分な余裕がある。

150mmf5.6:ホースマン45シリーズの標準レンズとして紹介されたオルソメター型。35mmカメラに換算して45mm程度の画角になる。

180mmf5.6:同じく35mmカメラ換算50mm程度の標準画角。一般に他社のオルソメター型180/5.6は#1シャッターだが、トプコールだけは#0に入っており非常に小型。

210mmf5.6:上2機種と相似形のレンズ。#1シャッター入り。35mmカメラでは60mm相当の準標準で自然なパースがつく。

300mmf5.6:#3シャッター入りの大型オルソメター。8x8レンズボードには装着できず、一旦テヒニカボードに取り付けて、アダプターで装着する必要がある。本来は45HF系ではなくL810の標準と考える方が自然。

旧型大判用トプコールラインにあったテレタイプ270mmはLFラインに供給されなかった。

ホースマン45シリーズはVHとレールやスタンダードを共有する極めて小型のシステムなので、150mmといえども装着したままベッドを他たたむことができない。6x9用のスーパートプコールやスーパーERの中で4x5をカバーできる一部のレンズは装着したままたたむことができるため、即応用に常備しておいてよいかもしれない。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/11/23(Wed) 10:22 No.2079

2022/11/23(Wed) 10:22 No.2079

LFトプコールは45FA(45HF, 45HDも)に装着したまま前蓋をたたむことができない。一方、6x9cm用トプコールで180mm以外は装着状態で前蓋を閉めることができる。このカメラは前オーナーが75,105,150の距離指標を設置していて,ER105/5.6は105の指標で無限遠が来た。また65mmf7は、ほとんど75∞と同じ位置で無限が来る。アオリを考えなければこれらの6x9用レンズは4x5をカバーし、即応態勢で活用可能。

装着状態はSuper ER 65/7, 右は同105/5.6

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/12/01(Thu) 19:45 No.2087

2022/12/01(Thu) 19:45 No.2087

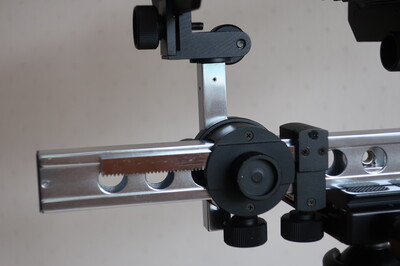

6x9用ホースマン には、65mmから180mmまでのトプコールに対応した位置に色分けされたストッパー が予め設置してあるが、45FAのオリジナル状態ではどうなっていたかわからない。

この個体は3箇所にストッパー が設置されていた。

購入後、先端からLFトプコール180,150,90の無限遠に対応する位置に調整し直した。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/12/01(Thu) 20:20 No.2088

2022/12/01(Thu) 20:20 No.2088

45FAはテレタイプ360mmまでは本体だけで無限が来るが、それ以上の望遠または接写では、

シングルレールのため対応できない欠点があった。

これは4x5差し替えバックを外して後部を延長するアダプターで、二段階継ぎレール最大伸ばしでテレタイプ720mmが使用可能になる。

(カタログではニッコールT-ED720/16が使えると明記されている)

もちろん固定には十分留意する必要があるが、従来モノレールビューでないと使えない超望遠がフィールドでの選択肢に入るメリットは大きい。

ホースマンテクニカルカメラは小型化のためレンズボードが小さく、長い延長ボードは蹴られてしまうため、後部を延長する必要がある。

縦位置はアダプターごと差し替える。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/12/01(Thu) 20:22 No.2089

2022/12/01(Thu) 20:22 No.2089

TOHO FC45A

1992年、レコードの高級ターンテーブルなどを制作していた東邦機械株式会社が突如大判カメラに参入した。

独創的な、超軽量素材を使用した、わずか1.1kgしかない4x5モノレールビューカメラ。

穴あき軽量レール2種類(30cmと40cm)を直接三脚に固定、最小限度の強度を保ったクランプで、メインスタンダードを挟み込み固定する。

アオリは前後スタンダードでフルアオリが可能。

ライズ フォール シフト スイング(度) ティルト(前後)

フロント (mm) 24(縦13) 21(縦32) 18 25 30

リア (mm) 24 6 20 25 30

ボードは直径10cm円形の東邦専用だが、テヒニカ45用ボードも45度傾けて装着可能で汎用性が高い。

最短フランジは46mm(ピントグラスーフロントスタンダード間は55mm)

ただし蛇腹は袋蛇腹に交換できないので、短焦点でアオリはできない。アクセサリに円形偏心パネルがあり15mmまでの平行移動が可能。

その1.5年後に、二重伸縮性モノレールで長短レール交換せずに短焦点から長焦点まで対応でき、支柱形状が改良されたFC-45Xに交代したが、重量は1.36kgに増加してしまった。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/09/01(Thu) 23:08 No.2045

2022/09/01(Thu) 23:08 No.2045

スプリングバックは固定なのでグラフロックのホルダーはとりつけられない。

各部重量軽減のため必要最低限の構造。

リアスタンダードの横位置用と縦位置用のクランプ取り付け溝とスライド目盛が見える。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/09/01(Thu) 23:11 No.2046

2022/09/01(Thu) 23:11 No.2046

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/09/01(Thu) 23:16 No.2047

2022/09/01(Thu) 23:16 No.2047

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/09/01(Thu) 23:19 No.2049

2022/09/01(Thu) 23:19 No.2049

蛇腹が1種類なので40cmが限界だが、対称型300mmである程度の有限距離が撮影でき、テレタイプ500mmでも焦点が合う。

また近接では対称型180mmでワーキングディスタンス約45cm程度まで寄れる。

短レールと入れ替えるのが手間なので、フィールドで使うにはかなり時間と精神の余裕がないと。その点FC45Xは優れているのだろう。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/09/01(Thu) 23:30 No.2053

2022/09/01(Thu) 23:30 No.2053

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/09/01(Thu) 23:32 No.2054

2022/09/01(Thu) 23:32 No.2054

軽量を優先して、しばらくローデンシュトックのトリプレット、Geronar150/6.3を付けていましたが、非常に抜けが良い3枚玉の良さをもったレンズながら、イメージサークルが狭いので、モノレールの良さを生かしきれない気がしました。Geronarは元々使っていたToyoField45CFLに戻すことにします。

オルソメタータイプならイメージサークルの広さと画質は折り紙付きです。180mm程度までなら重量も許容できるでしょう。最近ニッコールW150/5.6にはまっています。

また小型軽量で大きなイメージサークルといえば、ダゴールタイプが思い浮かびます。

前玉外しの長焦点化も、長く伸ばせるビューカメラで活用できるでしょう。ただし前玉外しの画質は期待できないのでf45程度の絞り込みは必要です。

超広角タイプは、このカメラでは65-75mmクラスでアオリが十分でなく、90mmであれば小型のf8が似合うかと思います。

長焦点はFujinon-C 300/8.5を付けていました。有り余るイメージサークルと、開放からシャープな性能は気に入っています。ただし短レールでは無限しか合わないので遠景専門。テレタイプのTele-Congo300/8も非常に高性能ですが、Toyoで使っていますし、縦方向にかさばります。ダゴール前玉外しでしばらく様子を見てみます。

マクロは...まあこのカメラでは持ち出す余裕はなさそうです。

しばらく使いながら適否を再考察していく予定です。

画像:Rodenstock Geronar 150/6.3

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/09/01(Thu) 23:55 No.2055

2022/09/01(Thu) 23:55 No.2055

動くものを悪天候で撮る場合はせいぜいISO200に増感しても f8が限度ですのでピントに問題が出ました。それは前後のボードを咥え込む箇所の剛性が低いようで、そのためにフィルムとレンズボードの平行が保てないことです。手で動かすとグラグラします。そのためピントを合わせてからカットフィルムを入れただけでピントが狂うのです。どうやって解決した?かですが、レンズボートとフィルムを取り付けるボードの間の上側に、幅15mmくらいのステンレスの板を渡して、ピントを合わせたあと、その長さの位置でネジで締められる自作の金具で支えて固定することで、ボードの上側がたわむのを防いでいました。

そうすることでピントはちゃんと合わせたのに出来上がった写真がピンボケという事故はかなり減りました。あと、Nikkor M 300mm f9 まではつけられたんですが、ちょっとピント精度が保てないなと思いました。もう一つの注意点はフィルムホルダーを押さえ込むばねの力が弱いので、古くなってちょっと膨らんだりしているフィルムホルダーではピントが甘くなることでしょうか。

でもまあ軽いしバラバラにできるので、気軽に登山にレンズ1本、ホルダー2個くらい持っていって、頂上で組み立てて撮影という使い方が楽にできました。良い機種だと思います。

使い込まれたのですね。

剛性不足は私も感じていましたが、あまり重いレンズやホルダを使わなかったこと、絞り込んでしまうこと、ほぼ水平でティルトかけずに使った(ライズはよくやる)ことで、剛性不足が顕在化しなかったと思われます。

フジノンC300/8.5はよく使いましたので。

前後のスタンダード上端に橋を渡すアイディア、素晴らしいです。私も早速真似してみます。

余談ですが15年ほど前に三脚ごと倒したことがあり、前部のクランプが変形して組み立てられなくなってしまいました。

東邦に修理に出したら、無料で部品を頂戴しまして、感謝しています。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/11/21(Mon) 18:05 No.2074

2022/11/21(Mon) 18:05 No.2074

コニカ プレスカメラ

1950年サイモンブラザーズ社がプランジャーによるフィルム給走を行う、個性的な外観のプレスカメラ「オメガ120」を発売。

その後サイモンブラザーズとBerkey photoが合併しコニカに後継機の生産とレンズ供給を委託、コニカはオメガ120の基本構造を踏襲しながらブラッシュアップしたカメラを開発。距離計連動ファインダーは一眼式で90mmと180mmレンズに対応したブライトフレームが常時表示されている。また日中交換フィルムバックではないが、ホルダー部分を120と220に交換可能。

1964年コニオメガラピッド(海外専売)

1965年コニカプレス(1型) (国内用)

1967年コニオメガラピッドM(海外用)フィルムバックが日中交換式となった。135mmf3.5追加に伴いブライトフレームに135mmが追加された。

1968年コニカプレス2 (国内用)

1968年コニオメガフレックスM(6月、海外用)コニカプレスと同じレンズを上下に並べた2眼カメラ。

1975年ラピッドオメガ100、ラピッドオメガ200(海外用) 1981年ごろまで販売されていた。

1979年カメラレンズ白書にはコニカプレス2が載っているが、80年白書にはコニカプレスは載っていない。コーワシックス、ブロニカS2/ECも消えている。

1965年販売。小西六製造。

重量1.9kg(90mmf3.5つき)

広角60mmf5.6、標準90mmf3.5、望遠180mmf4.5をスピゴットマウントで交換。それぞれに距離計連動する。シャッターはレンズ毎に1/500-1,Bのセイコーが組み込まれ、プランジャーによりフィルム給走、セルフコッキングが行われる。オメガ120と異なり距離計は1眼式で撮影速度が速い。

私の機材は海外通販パーツも混在しフルーツポンチなので標準状態とは言い難いがちゃんと撮影できています。

これはプレス2以降の広角レンズ58mmf5.6で、本来は60mmを装備すべきですが距離計の互換性はあります。(実焦点距離は同じなのかもしれません)また外部ファインダーはオメガのマークが入っています。

後継機プレス2は交換バックになり機能向上の代償で100gほど重くなり、所持していない135mm用のフレームが煩雑なので、この1型のほうを手にすることが多くなってしまいます。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/29(Wed) 22:54 No.2008

2022/06/29(Wed) 22:54 No.2008

販売1968年

製造:マミヤ 光機

重量2.0kg(90mmf3.5、120マガジンつき)2.1kg(+グリップ)

海外で先行販売されたコニオメガラピッドMの国内販売ネーム違い。日中交換マガジンとなり,重量が100g増加した。グリップは1型と取り付け部が異なり共用できない。小西六からマミヤ に生産が移っている。

新交換レンズ135mmf3.5が追加されブライトフレームは90,135,180枠が同時に表示される。側面のフォーカシングダイヤルには、円筒側面に90と135、円盤面に58、180の距離指標がある。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/29(Wed) 22:58 No.2009

2022/06/29(Wed) 22:58 No.2009

90mm標準用なのですが、フィルター径が46mmで、コニオメガの52mm径に取り付けられません。その径のステップダウンも探すことができませんでした。

ラピッドオメガ本体を買わないと(大馬鹿者)

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/29(Wed) 23:34 No.2010

2022/06/29(Wed) 23:34 No.2010

赤点のところにスタートマークを合わせます。

その時フィルムを進めるのにプランジャーを使ってはいけません。

手動で回します。

その後、バックを装着してキーをLに廻してロックし、窓を見ながらプランジャーを出し入れして1を出します。

ここで注意!自動巻止にはなっていないので、窓を見ないでプランジャー操作していると、終わりまで巻き切ってしまいます。

1が出たらプランジャーを押し込んで、シャッターを切ります

あとは窓を見なくても1回ずつプランジャー往復で1コマ送られます。

フィルムが進んでくると、プランジャーの往復長が短くなってきますが正常です。

最後に、10コマ目にオートストップしますので、最後の1コマを撮影したあと、開閉キー上方のロックボタンでストップ解除して最後までプランジャー操作で巻き切って裏蓋を開けます。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/29(Wed) 23:40 No.2013

2022/06/29(Wed) 23:40 No.2013

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/29(Wed) 23:51 No.2014

2022/06/29(Wed) 23:51 No.2014

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/29(Wed) 23:53 No.2015

2022/06/29(Wed) 23:53 No.2015

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/29(Wed) 23:54 No.2016

2022/06/29(Wed) 23:54 No.2016

製造:マミヤ 光機

重量1.8kg(レンズなし,マガジン,レフファインダーつき)2.3kg(+90mmレンズつき)

海外のみで販売された2眼カメラ。基本セットはビューレンズ後方のフォーカシングスクリーンに折り畳みフードをもつ。戦前の二眼レフの前段階のような形式で、直視ビューファインダーとレフレックスファインダーに交換できる。つまり二眼レフではない。

ボディ内部にミラーを入れなかったのは、対称型広角58mmを使うためと推察される。

標準セット(90mmf3.5、マガジン120、レフレックスファインダーつき)

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/29(Wed) 23:58 No.2017

2022/06/29(Wed) 23:58 No.2017

ローライなど普通のTLRの直視プリズムを使っていると、正立像と錯覚されるかもしれないが、コニオメガフレックスの直視ビューファインダーは、大判カメラと同じく上下左右逆像のピントグラスに拡大鏡をつけているに等しい。

レフファインダーは、上下正像左右逆像のTLRと同じ見え方である。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/30(Thu) 00:00 No.2018

2022/06/30(Thu) 00:00 No.2018

すべてのレンズには引き出し式のアルミフードが内蔵されている。

90mmf3.5 重量540g

58mmf5.6 重量690g

135mmf3.5 重量1050g

180mmf4.5 重量1050g

マガジン(6x7、120または220) 重量700g

以前海外で上記のほぼアウトフィットが2-3セット売りに出たことがあり、私は最後の1セットを確保することができた。おそらく米国にコニオメガフレックスで仕事をしていたスタジオがあり、廃業したかデジタルに更新したのだろう。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/30(Thu) 00:04 No.2020

2022/06/30(Thu) 00:04 No.2020

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/30(Thu) 00:05 No.2021

2022/06/30(Thu) 00:05 No.2021

一般的TLRのようにビューレンズでフォーカシング後にパラメンダーで上に移動するアクセサリーはない。

90mmf3.5の場合最短70cm、プレート1枚で45cm、2枚で25cm程度まで寄れる。

私は焦点板ユニットを持っていないため上下動を考える必要がある。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/30(Thu) 00:07 No.2022

2022/06/30(Thu) 00:07 No.2022

フレックスと比べて軽量なプレスで使うのもよろしいですが、2眼ファインダーでパースペクティブを確認しながら撮影できるのは格別です。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/30(Thu) 00:11 No.2023

2022/06/30(Thu) 00:11 No.2023

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/30(Thu) 00:16 No.2024

2022/06/30(Thu) 00:16 No.2024

スタジオの頑丈なスタンドに据え付けられていれば、まだましなのでしょうが。

そこでこういうアクセサリを思い出しました。

マミヤ のM645、マミヤ プレスに使用するレボルビング雲台です。

コニオメガはマミヤ製なんだから、いけるんじゃないか?

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/30(Thu) 00:22 No.2025

2022/06/30(Thu) 00:22 No.2025

れんずまにあ

れんずまにあ