�Â��֕��J�����̏��ł��B

�v���}�[�iPrimar, Flach-Primar�j�́C�h�C�c�̃N���g�E�x���c�B���ЁiCurt Bentzin, Goerlitz�j�ŁC1910�N����1937�N�܂Ő������ꂽ�܂��ݎ��v���[�g�J�����B�v���[�g�ƌ����Ă��C���݊��͓���ł��Ȃ��̂ŁC�n���h�J�������邢�̓t�B�����o�b�N�������܂��݃J�����ƌĂԕ������m��������Ȃ��B�������C�����ł͊���ɏ]���C��ނƃR���p�N�g�ɂȂ�ȈՌ^�̃e�N�j�J���t�B�[���h�J������܂��ݎ��v���[�g�J�����ifolding plate camera�j�ƌĂԂ��Ƃɂ���B

�N���g�E�x���c�B�����́C1891�N�Ƀh�C�c�����̃Q�����b�c�Ƀx���c�B���Ђ�ݗ����C�Ǝ��̃A�C�f�B�A�������ꂽ�v�V�I�ȃJ�����iReflex-Primar, Primarette, Primarflex...�j�������B�����̊v�V�I�J�����Ƃ͑ΏƓI�ɁC�v���}�[�͓`���I�ȍ\�������܂��ݎ��v���[�g�J�����ŁC�h�C�c���primar�i���́C�ŏ��́j�̖��O���t����ꂽ�B���邢�́Cprima�i�f�������j�̈Ӗ������߂���������Ȃ��B

�v���}�[�̃T�C�Y�́C6.5x9�C9x12�C10x15cm��3��ށB���̓��C6.5x9�i�喼�h���j�̓A���~�����̖{�̂ɍ��v����C9x12��10x15�͖ؐ��̖{�̂ɍ��v����̊O���ō��ꂽ�B

�����Y�́C���Carl Zeiss��Tessar�i3�Q4���j�����ڂ��ꂽ���C���Ђ�Doppel-Amatar (2�Q6���j��Meyer Optik��Torioplan�i3�Q3���j�����ꂽ�Ƃ����L�^������B�������C����Tessar�ȊO���܂��m�F�ł��Ă��Ȃ��i���݊m�F���j�B

�g�p���́C�{�̂̍���̃{�^���������đO�W�������o���C�O�W��̃��[���Ƀ����Y�X�^���_�[�h���J��o���Ė������̈ʒu�ɌŒ肷��B�s���g�̓s���g�O���X���C���[�����̋����ڐ��ɖڑ��ō��킹��B�t�@�C���_�[�͔��ˎ��̏��^�u���C�g�t�@�C���_�[�ƁC�܂��ݎ��̃t���[���t�@�C���_�[�����p�ł���B�u���C�g�t�@�C���_�[�͐�����t�ŁC���ʒu�ł̎B�e���́C�t�@�C���_�[��90�x�X���Ďg�p�ł���B�֕��͒����C��t�ɐL���Γ��{�̃}�N���B�e���\�B���݂̓v���[�g�i���j������ł��Ȃ��̂ŁC120���[���t�B������J�b�g�t�B�����p�̃z���_�[���o�b�N�Ɏ��t���Ďg�p���邪�C��p�̃z���_�[�������ꍇ�C���t���ƒ����ɍH�v���K�v�ɂȂ�B

�ȉ��ł́C�����g���g���Ă���6.5x9cm�̃v���}�[�ɂ��Đ������܂��B

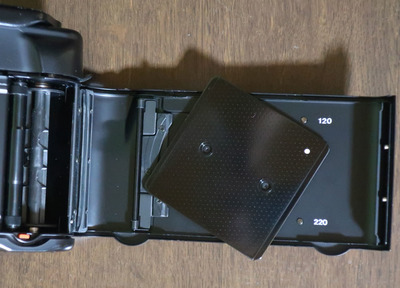

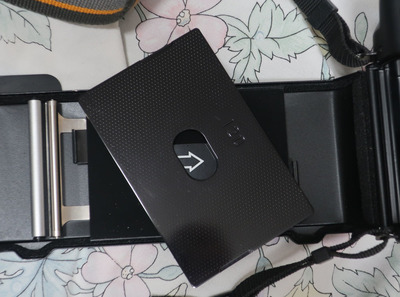

�ʐ^�FCurt Bentzin, Primar �ƃ��[���t�B�����z���_�[�B

�O����̓����́C�{�̂̉��̕����i��3mm���j�����v�ŕ���ꂸ�C���n�̃A���~�������I�o���Ă��邱�ƁB���̕����������Ȃ̂ŃV���[�v�ȊO�ςɂȂ�C�ϋv���ɂ��D���B���̎�@�̓v���}�[�t���b�N�X���ɂ��g���C��̃����z�t�e�q�j�JIII��n�b�Z���u���b�h1600F�ɂ��e����^�����i�H�j�Ǝv����B

�����Y�ƃV���b�^�[�̃V���A���ԍ����琄�肷���1930�`33�N���̐����Ȃ̂ŁC�v���}�[�Ƃ��Ă͌���̐��i�Ǝv����B���[���t�B�����z���_�[�͐�p�̕t���i�ŁCPatent Rollex���̑��Ђ̃t�B�����z���_�[�Ƃ̌݊����͊m�F�ł��Ă��Ȃ��B�i�����T�C�Y���قȂ�悤�Ɏv���B�j���̃z���_�[�́C�t�B�����̊�����肪���ʂƋt�����ŁC�������ƊO���Ƀt�B�����ʁi���ʁj���o��B���R�͕s�������C�̂͂��̕������嗬�������悤���B�t�����h�~�̃X�v�����O���O���Ε��ʂ̕����ɂ�������B�ԑ���2�i6x9�C6x4.5�j����C6x4.5cm�̎Ռ��t���[�������u�Z�~�Łv�J�����Ƃ��Ďg�����Ƃ��ł���B

�傫���͏�ނ� 81x35x115mm�C�d���͖�681g (�{�� + �s���g�O���X�j�B���[���t�B�����z���_�[�i185g�j�Ɍ��������766g�C�s���g�O���X�����������v��866g�B���Ȃ�y�ʃR���p�N�g��6x9�J�����ł���B

�y�ʃR���p�N�g�ł���Ȃ���C���[�u�����g�i�A�I���j�̋@�\�������Ă���B�ړ��ʂ͏��������C�t�����g�̃��C�Y�i10mm�j�C�t�H�[���i5mm�j�C���E�̃V�t�g�i�}10mm�j���\�B��̃��[���t�B������p��6x9�X�v�����O�J��������^�����C�A�I�����ȗ����ꂽ�����l����ƁC�̂̃v���[�g�J�����̕����R���p�N�g�ŋ@�\�I�������ƌ����邩������Ȃ��B�i�������C�ꕔ�̃V�t�g�����J�����������B�j

����̐܂��ݎ��v���[�g�i�n���h�j�J�����Ƃ��āC���Y�l���Љ��Ă���t�H�N�g�����_�[�̃A���X��x���N�n�C���C�c�@�C�X�E�C�R���i�C�J�j�̃}�L�V�}�[��C�f�A�[����������B�v���}�[�͂����̒��ł���r�I���^�y�ʂƎv����B�i���Y�l�̃A���X�̏Љ�L���ɋ������h������C����̃J���������[���t�B�����o�b�N�Ŏg���Ă݂��������Ƃ����̂��C�v���}�[�w���̗��R�̂P�ł��B�j

�K���₶

�K���₶  2020/02/08(Sat) 11:11 No.1660

2020/02/08(Sat) 11:11 No.1660

�ʐ^�̃v���}�[�̓V���b�^�[�̓R���p�[�A�����Y���e�b�T�[��10.5cm F4.5 �Ƃ����A�܂��Ɂu�ԈႢ�̂Ȃ��v�g�ݍ��킹���Ǝv���܂��B���̃����Y�͖{���ɗǂ��d�������܂��B�֕��̏�Ԃ��ǂ������ł��ˁB

���w�E�̂悤�Ƀ��[���t�B�����o�b�N�͋t���ɂȂ�܂��ˁB�����̂��t��]�h�~�����܂������Ȃ��̂�ǂ����Ƃɕ��ʂ̏����Łi���ɋt����āj�g���Ă��܂��B��_������Ƃ���A�t�B�����̌o�H�̗]�T�����Ȃ��̂ŁA���炭�̓t�B�����ʂւ̃X�N���b�`�ɔY�܂���܂����B���̃X�N���b�`�̖��ƁA���w�E�̎�t���̌݊����i�K�^�c�L�A���R��܂ށj�A���ʐ��̖�肪�����炭���̎�̃J�����̓�_�ŁA���ꂪ���Ȃ�������ł��\���Ɏg������̂Ǝv���܂��B

���Y

���Y  2020/02/08(Sat) 13:08 No.1661

2020/02/08(Sat) 13:08 No.1661

> ���w�E�̂悤�Ƀ��[���t�B�����o�b�N�͋t���ɂȂ�܂��ˁB�����̂��t��]�h�~�����܂������Ȃ��̂�ǂ����Ƃɕ��ʂ̏����Łi���ɋt����āj�g���Ă��܂��B

�����C�����ł����C�����܂����B�̂̃��[���t�B�����o�b�N��Patent Rollex���܂߂ċt���Ȃ̂ł��ˁB�t�������ƃt�B�������Ɂi�������j�������ɒ��͂�������̂ŕ��ʐ��������ǂ��Ȃ�̂��ȁH�@���͎�肠�����t�����i�����j�ŎB��Ȃ���C�t�B�����̎d���i�P�{�ڂ��������j�����āC���R���X�N���b�`�����������m�F���Ȃ��璲������\��ł��B

> �ʐ^�̃v���}�[�̓V���b�^�[�̓R���p�[�A�����Y���e�b�T�[��10.5cm F4.5 �Ƃ����A�܂��Ɂu�ԈႢ�̂Ȃ��v�g�ݍ��킹���Ǝv���܂��B���̃����Y�͖{���ɗǂ��d�������܂��B�֕��̏�Ԃ��ǂ������ł��ˁB

�L���������܂��B�֕����{�̂��ǂ���Ԃł����C�i��H���ɕs�������C�C���̐��Ƃɒ����Ă��������C���͉����ł��B��O��Carl Zeiss Jena�����̃����Y�͂��ꂪ���߂ĂȂ̂ŁC�y���݂ł��B

���́C���̃e�b�T�[�͏����I��Heliar 105mm�Ǝ��ւ���\��ł��BHeliar�͌Â���ꂽ�n���h�J����������O���������Y�ŁC����܂Ńe�q�j�J23�̃{�[�h�ɕt���Ďg���Ă����̂ł����C��͂菬�^�̃J�����Ōy���Ɏg�������B�����Łi��������Y�l�̋L������q���g�āj�v���}�[�Ɏ��t���Ďg�����Ƃ����v��ł��B�Ƃ��낪�C�v���}�[�̓{�[�h�̍E���������i30mm�j�CHeliar�̃V���b�^�[�i32mm�j�����̂܂܂ł͓���Ȃ��B�����R���p�[�V���b�^�[�i00�`0�ԁH�j�ł��N��ɂ���ċK�i��T�C�Y���o���o���ŁC�Ȃ��Ȃ��v��ʂ�ɂ����Ȃ��Ȃ��B

�K���₶

�K���₶  2020/02/08(Sat) 20:42 No.1662

2020/02/08(Sat) 20:42 No.1662

�f�W�^���o�b�N������ɂ́C�t�B�����o�b�N�������ł���v���[�g�����L���ŁC����f�q���s���g�ʂ��瑽���Y���Ă��֕����Ȃ烌���Y�̈ʒu��ς��đΉ��ł���B�f�W�^���o�b�N�̃v���r���[�@�\���g���C���G�ȃt�@�C���_�[�⋗���v���s�v�ɂȂ�B���[���t�B������O��ɍ��ꂽ�ߑ�I�ȃJ�����i1~2��t���b�N�X�C�����W�t�@�C���_�[���j���C���n�I�ȃr���[�J�����̕����f�W�^���ɓK���Ă���B�r���[�J�����̌g�ь^�ł���܂��ݎ��v���[�g�J������e�N�j�J���t�B�[���h�J�����ɁC�f�W�^���̉\����������B

�f�W�^���Z�p�̐i�����C�J�������V���v���ȁu�Ô��v�ɉ�A�����C�Â��v���[�g�J������������̂ł͂Ȃ����H�@�ŋ߂̃n�b�Z���u���b�h�̒�āi907X���j�͂�����Î����Ă���悤�Ɏv����B

�K���₶

�K���₶  2020/02/23(Sun) 12:20 No.1663

2020/02/23(Sun) 12:20 No.1663

���ނ̃X�L���i�Ƃ����Ƃo�b���K�v�Ɏv���܂����A�P�̂Ŏ�荞�߂���̂�����A

https://www.instructables.com/id/DIY-4X5-Camera-Scan-Back/

�ɂ���悤�ɏ��Ԃ�ŁA����荞�ݖʂ��O���猩������̂�����܂��B����Ӗ����z�I�Ȃ̂ł����A��L�̂悤�Ƀ����v�̖��ƁA���ˊp�̖�肪�ۑ�ŁA���������܂������ł���Ηǂ������ɂ͎v���܂��B

�Ƃ���Ŗl�̕��́A�N���b�v�J�����ł����A����u�R�[�g�|�P�b�g�e�i�b�N�X�v����肵�܂����B�Ȃ����Ƃ����Əœ_�����̒Z���_�S�[�������Y(100mm)�������Ă݂�����������ł��B�������R�[�g�|�P�b�g�e�i�b�N�X�͎B��g�����������傫�߂ŁA�莝���̃��[���t�B�����o�b�N���t���܂���ł����B�A�_�v�^�[�����莝���̂O�ԃV���b�^�[�ɑg�݊����A�����A�z�[�X�}���ŎB�e���Ă����̂ł��̂������|�[�g���܂��B

���Y

���Y  2020/03/01(Sun) 20:50 No.1672

2020/03/01(Sun) 20:50 No.1672

> ���ނ���荞�ރX�L���i�����t������@������A�����O�Ńg���C���Ă���l�̂g�o���悭������܂��B

> �����P�́A�����Y����̌��������Ǝ�荞�܂��p�x�������Ă���̂ŁA�X�L���i�̎�荞�ݖʂɊg�U��t���l�������Y������K�v������_���w�E����Ă��܂��B

���낢��ʔ��������l����l��������̂ł��ˁB

�啪�́i10�N�ȏ�O�H�j�CBetter Light�Ƃ����X�L�����^�f�W�^���o�b�N������Ђ��A�����J�ɂ���C���{�ł��A���㗝�X�i�e�C�N���������ȁH�j���������Ǝv���܂��B�������C�l�b�g�Œ��ׂ�Ƒn�Ǝ҂�3�N���O�ɖS���Ȃ�C���͍ɂ�炵�ċx�ƒ��̗l�ł��B�s�̂̏��ޗp�X�L���i�[�̍\����ǂ��m��Ȃ��̂ł����C�K���X�ʁi���e�j�Ɠ����̃Z���T�[�̊ԂɏW�������Y������Ǝv���܂��B���̏W�������Y�����O���Ȃ�����C�J���������Y����̌��ڃZ���T�[�֍��ł����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B�W�������Y����������ꍇ�C���w�E�̂悤�ɃK���X�ʂɊg�U�i����K���X�j���K�v�ł��ˁB�t���l�������Y�ŏW���ł���͎̂��ɂ́H�H�ł��B

> ����u�R�[�g�|�P�b�g�e�i�b�N�X�v����肵�܂����B�Ȃ����Ƃ����Əœ_�����̒Z���_�S�[�������Y(100mm)�������Ă݂�����������ł��B�������R�[�g�|�P�b�g�e�i�b�N�X�͎B��g�����������傫�߂ŁA�莝���̃��[���t�B�����o�b�N���t���܂���ł����B�A�_�v�^�[�����莝���̂O�ԃV���b�^�[�ɑg�݊����A�����A�z�[�X�}���ŎB�e���Ă����̂ł��̂������|�[�g���܂��B

�����C�_�S�[���ł����B����̃����Y�ł��B����Dagor�������g���Ă݂����Ǝv���C�ޕ������̃T�C�g��T���Ă��܂��B�ł�����~�����L���Ȃ��炩�Ȑ�O�̃m���R�[�g�C�J�[���c�@�C�X�C�G�i���x�����������~�����ł����C��Ԃ̗ǂ����̂͂܂����Ȃ荂���ł��B100mm�Ȃ�6x9�Ƀs�b�^���Ŏg���Ղ����ł��ˁB�_�S�[���̍ۗ��������̊��ƃV���[�v�Ŕ����̗ǂ��`�ʂ��y���݂ł��B

�K���₶

�K���₶  2020/03/02(Mon) 20:39 No.1673

2020/03/02(Mon) 20:39 No.1673

����ɑ��ŋ߂̃��[�R�X�g�ȃX�L���i��CIS (Contact Image Sensor) �Ȃǂƌ�����\���ɂȂ��Ă��܂��DContact �Ƃ����Ă��ԂɃK���X������C�Z���T�����ނɒ��ڐڐG����킯�ł͂Ȃ��̂ł����E�E�����Ɠ����傫���i�����j�̃��C���^�摜�Z���T������C����ƕ����Ƃ̊Ԃɍׂ��ȃ����Y�𑽐����ׁC�����̑����摜�Z���T�ɓ��e���܂��D�ׂ��ȃ����Y�͕��ʂ̃����Y�Ƃ͈قȂ�C���������̌������ł������Ȍ��t�@�C�o�[�^�̃����Y�iGRIN�����Y�j�ɂȂ��Ă��邽�߁C�����̃����Y����ׂĂ�������Ƒ����ł���Ƃ����d�g�݂ł��D�ڍׂȍ\����

https://www.prolinx.co.jp/contents/cis-camera/290/

�Ȃǂ��䗗���������D

���̍\���̏ꍇ�C�i���������Y���g���ꍇ�ƈقȂ�j��ɏ��ނ���̔��ˌ��̂����C���ޖʂɑ����������ɔ��˂������������Ɏg���܂��D�܂��C�����Y�A���C�ɉ����������̎߂̌���GRIN�����Y�̉�p���ɂ������Z���T�ɓ͂��܂��D�������C�����Y�A���C�̃��C�����痣�������ɂ��ꂽ�_����̌��̓Z���T�ɓ͂��܂���̂ŁC�Z���T�̊e��f�������i�W���p�Ƃł������܂��傤���j�̓Z���T��������ɐL�т��`�ɂȂ�C�摜�̒[�i�X�L���i�̊J�n����̈ʒu��I��������̈ʒu�j�ł͌�������Ȃ����ƂɂȂ�܂��D

���ۂɂ͂��̃����Y�A���C�iSELFOC�����Y�A���C�j��P�����Ă��܂��̂���Ԃł͂���̂ł����C�X�L���i�̍\���I�ɃZ���T�����܂����ʒu�ɂ���C�Ȃ��Ȃ����������悤�ł��D

�Ƃ���ŁC�T���Ƀf�[�^�����C�_�S�[���ƃe�i�b�N�X�̋L�����A�b�v���܂����D�悯��C�܂��C�䗗���������D

http://shiura.com/camera/dagor/index.html

���Y

���Y  2020/03/02(Mon) 22:27 No.1674

2020/03/02(Mon) 22:27 No.1674

> �ڍׂȍ\����... �Ȃǂ��䗗���������D

> ���ۂɂ͂��̃����Y�A���C�iSELFOC�����Y�A���C�j��P�����Ă��܂��̂���Ԃł͂���̂ł����C�X�L���i�̍\���I�ɃZ���T�����܂����ʒu�ɂ���C�Ȃ��Ȃ����������悤�ł��D

����CIS�͑S���m��܂���ł����B�m���ɂ��̏ꍇ�C�����Y�̒��S���痣�������ɍL������������C�ʃ����Y�i�t���l�������Y�j�����邱�ƂŁC�Z���T�̃����Y�A���C�̕����ɋ߂Â��邱�Ƃ��ł������ł��B�ł����z�I�ł͂Ȃ��ł��ˁB�����Y�A���C�̂Ȃ��u�x�^�Ă��v�̂悤�ȃX�L���i�[����������̂ł���...

> �T���Ƀf�[�^�����C�_�S�[���ƃe�i�b�N�X�̋L�����A�b�v���܂����D

�f�������L����L���������܂��B

�_�S�[���͒����`�唻�ŕ��i�ʐ^���B��҂ɂ͓`���I�ȋ����������f�I�ȃ����Y�ł��B���Y�l�̎��ʉ摜��q������ƁC�i�������̒������̉𑜓x�̍��������|�I�ł����C�J�����̔w�i�̃{�P�̔������ɂ��ڂ�D���܂����B�_�S�[���͌��{�P���`���`���ʼn����Ƃ����l�����܂����C�ǂ���玖���ł͖����ł��ˁB���炭�����Y�̋��ʎ������W���Ă���Ǝv���C�ƂĂ������[���v���܂��B

�K���₶

�K���₶  2020/03/03(Tue) 21:32 No.1675

2020/03/03(Tue) 21:32 No.1675

�ߋ����B�e�p�P�Ƌ����v�Z�b�g

�����W�t�@�C���_�[�J�������嗬�̎���A�J�����P�̂ł͍ŒZ�B�e�����͂P���A��������70�p�܂łɌ����Ă���A��y�ɋߋ����B�e���s�����Ƃ͂ł��Ȃ������B

�{�i�I�ɂ͏œ_�łƃJ�������X���C�h�����ē���ւ��鑕�u��A���t�{�b�N�X���g��ꂽ���A���ȃX�^���h�ɌŒ肷��K�v������A����₨���̊Ԃ̃X�i�b�v�Ɏg���킯�ɂ͂����Ȃ��B

�����ŁA�����W�t�@�C���_�[�J�����Ŏ�y�ɋߋ����B�e���邽�߂ɁA�ʃX���b�h�ɂ���u�I�[�g�A�b�v�v�ނ��A����ɏ������A�J�����{�̂̋����v�𗘗p����f�o�C�X�A�܂��̓��C���[��v���[�g�ɂ�鋗���Œ肳�ꂽ�B�e�g��p������́A�����āA���ꂩ��q�ׂ�A�ߐڐ�p�̒P�Ƌ����v���N���b�v�I��������̂ȂǁA�l�X�ȃA�C�f�B�A���i���������B

���t�A����ɂ̓~���[���X�f�W�^���J�����̎���ɂ͑S�����p�̑㕨�����A��l�̑n�ӍH�v���Â�Ďg���Ċy�����A�N�Z�T���[���B

�I�[�g�A�b�v�͊ԋ{����Y�̃A�C�f�B�A�Ńv���U���g�Ђ����@��ɑΉ����鐻�i��W�J�������A���l�̐��i�u�v���L�V���[�^�[�v�̓t�H�N�g�����_�[�A�A�O�t�@�������i���o���A�܂��c�@�C�X�́u�R���^�e�X�g�v�������A�j�R���A�L���m��RF�������ŏo�Ă���B

���C�c�̓I�[�g�A�b�v���l�ɖ{�̃t�@�C���_�[�𗘗p�������v�O�ɂ����Ίp�v���Y���𒆊ԃ����O�Ƒg�ݍ��킹���uNOOKY, SOOKY, ADVOO�v�Ȃǂɉ����A���ԃ����O�ƃZ�b�g�̌Œ胍�b�h�ɎB�e�g��t�������i�����������B

�����A�c�@�C�X�C�R���ƁA�h�C�c�R�_�b�N�́A�v���N�T�[�����Y�ɋߐڐ�p�̒P�Ƌ����v��g�ݍ��킹�����i���o���Ă���A�e�Њe�l�̕����������[���B

�@���͗����80-90�N��A�����̋����v�A���J�������������A�ꕔ�̋@��͋ߐڎB�e���u�����C���A�b�v�������B

�t�W�JGS645����́A�N���[�Y�A�b�v�����Y�ɁA�œ_�ł����㉺���E�t���̋ߐڃt�@�C���_�[��g�ݍ��킹���A���Ԃ��O���̃Z�b�g���o�����B���������p���͍����Ȃ��B

�j���[�}�~���U�̓I�[�g�A�b�v�̃��o�C�o���A�}�~���V�͑ł��ĕς���ČŒ胍�b�h�̐�ɎB�e�g�������A���Ẵ��C�c��j�R�m�X�Ɠ����������̗p�������A���ꂪ�ڎʑ��u�̍Ō�ɂȂ����B�����炭�V���ɓo�ꂷ�邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B

�ʐ^�́A���c�@�C�X�C�R���@�R���^�b�N�XIIa�AIIIa�p�@�R���^���[�^�[439�@Sonnar 50mm�CProxer 50cm

�@���^�̃c�@�C�X�C�R�����ߐڋ����v�B439�̓R���^�b�N�XIIa�AIIIa�p�B

�O�ς̓I�[���N���[���A�̌����u���C�g�t���[��������Ă���B�_�C������ւ��ɂ���ăp�����b�N�X��Ƌ������v���s���_�̓��`�i�Ɠ��l�B3��ނ̋����ɑΉ������v���N�T�[�����Y�p����B�W���Z�b�g�ł̓�40.5mm�X���b�h�����A�X�e���I�^�[��p�̓X���b�h���ȗ����ꂽ�~���ɂȂ��Ă���B

�v���N�T�[�i�N���[�Y�A�b�v�����Y�j�ł͂Ȃ��A�R���^�v���N�X�Ƃ����w���R�C�h�Őڎʂ���V�X�e���ɂ��Ή����Ă���B

�R���^�v���N�X�P����ѐ�O�R���^�v���N�X�̓R���^���[�^�[439�ɑΉ����Ă��Ȃ��̂ł����ł͐G��Ȃ��B

�R���^�v���N�X�Q�́ATessar50mmf3.5���Œ葕�����Ă���A�O�o���l�b�g�O�r�����w���R�C�h�ŁA���Ȃ蒷��ȃX�g���[�N�������Ă��āA���̖ڐ���̓r���ɃR���^���[�^�[�̐ݒ苗���A50�C30�C20�p���܂܂�Ă���B�{�̂̋����v�ɂ͘A�����Ȃ����A�����ڑ��Ŗ���������g����B�R���^�v���N�X�Q��Tessar�͓���Jena�A����T��Opton�AT�Ȃ�CarlZeiss������B�茳��T�Ȃ��͖��������琫�\�͂悢���A�ߐڐv�Ƃ͌����Ȃ��悤�Ɋ�����B�i�e�b�T�[�͋ߐڂł����܂萫�\�������Ȃ��Ƃǂ����œǂC�����邪�A�ǂ��Ȃ̂��낤�j

�v���N�T�[�ɂ��ϔ{�ł̓R���^���[�^�[�̃u���C�g�t���[���̒��ň�ԊO�����g���B�ϔ{���Ă�����g�͕ς��Ȃ��B����R���^�v���N�X�Q�͌J��o���ɂ���ĉ�p�����܂邽�ߏ��ɓ����̏����Ȏ���g���g���B50�p�̓v���N�T�[�Ɠ����O�A30�p�͂���1�����A20�p�͈�Ԓ��S�̘g�Ŏ����{���������Ȃ�B

�R���^�v���N�X�Q�ƃR���^���[�^�[�̑g�ݍ��킹�͓����Ƃ��Ă͏o�F�̎g���₷���������낤�B������������ɃR���^�b�N�XS��G�N�T�N�^�����݂��Ă���̂ŁA�{�i�I�Ȑڎʂɂ͗��Ǝv���邾�낤�B������������SLR�͕��ʍi�肩�v���Z�b�g�ŕs�ցA�܂��X�N���[���͈Â��œ_�͞B�����B�R���^���[�^�[�͍i��Ɋւ�炸�����Ȏ���Ɛ��m�ȋ����v�ɂ����K�ł���A�\��������SLR���闘�_���������Ǝv���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/01/23(Thu) 20:07 No.1649

2020/01/23(Thu) 20:07 No.1649

439�Ƃقړ����\������Tessar45mm�p�ɓK�����Ă���B

�v���N�T�[50�C30�C20�́A439��40.5mm����28.5mm�a�ɂȂ����B

�{�̑��͖������ɌŒ肵�Ďg���B

���x�͔��ɗǂ��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/02/02(Sun) 16:54 No.1653

2020/02/02(Sun) 16:54 No.1653

����̓t�����X����MAJOR�@�|�Q�|�Ƃ��������v�A��������0.2m�܂ŘA���I�ɑ����ł��܂��B

��������Z���A�ߋ����d���ł��邱�Ƃ��\�z����܂��B

�����ڑ��J�����̃L���m���f�~EE17�ɂ́A36cm�Ɋ���N���[�Y�A�b�v�����Y���p�ӂ���Ă��܂��B

���̋����v�͑�σR���p�N�g�Ȃ̂ŁA�n�[�t�T�C�Y�J�����ɂ���a���Ȃ����ڂł��܂��B

���̑g�ݍ��킹�̖��́A���쌈�肪����ł��邱�ƁB

�����܂Ŋ��ƃp�����b�N�X���傫���A���m�ȃt���[�~���O�͒��߂āA�����܂��Ɋ��ō��킹�邵������܂���B

���������������ł��g����������Ǝv���܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/02/02(Sun) 18:59 No.1654

2020/02/02(Sun) 18:59 No.1654

������Â��I�[���N���[���̐��i������BNI/32, NII/32�Ƃ�����29.5mm�N���[�Y�A�b�v�����Y2��ނƁAI, II���d�˂��Ƃ���3�̏�ԂɑΉ�������ʃ_�C�����\���ɏ]���āA�{�̋����ڐ���ݒ肷��B�܂��͐�ɖ{�̑��̋����ݒ���s���āA�ߐڋ����v�̃_�C���������킹�Ă��悢�B�_�C������]�ɉ����ăA�N�Z�T���[�t�b�g�̘�p���ω����A�p�����b�N�X��������B��͋����v�����v�����Ƃ���ŎB�e����B

Retina IIIc�AXenon 50mmf2, NII

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/02/04(Tue) 19:44 No.1655

2020/02/04(Tue) 19:44 No.1655

�������A�����v�_�C�����͌y�������₷���A�m��Ȃ������ɐݒ肪�ς���Ă��C�t�����ɎB�e���s����댯���������ɒ��ӂ��˂Ȃ�Ȃ��B�܂��A�����v�t�@�C���_�[�Őݒ肷�鎋�쌈��͂ǂ����Ă����m�ł͂Ȃ��A��܂��ɎB�e���ăg���~���O�Ő����邱�ƂɂȂ肪���ŁA�R���^���[�^�[�̂悤�ȋ����Œ肪����I�ɗ���Ă���Ƃ͌�����Ȃ��B

�ȉ��B�e�����́A���W���[�ɂ���܂��ȑ���B�܂����\�����f���Ȃ̂�ft���f���ł͑����قȂ邩������Ȃ��B

I�F�_�C�������[1(m)�A�t�B�����ʂ���92-54cm

II�F�_�C�������[1.5(m)�A�t�B�����ʂ���50-37cm

I+II: �_�C�������[0.9(m)�A�t�B�����ʂ���36-28cm

���������ƁA��������NI�͈�ʓI��No1(1m)�ANII��No2(0.5m)�ANI+NII��No3(0.33m)�ɑ������Ă��邪�A�����ɂ̓Y��������悤���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/02/04(Tue) 19:46 No.1656

2020/02/04(Tue) 19:46 No.1656

IIIC�pCulter-Xenon C35/5.6�AIIIS�pTele-Arton85/4���t�B���^�[�X���b�h29.5mm�Ȃ̂ő����͉\�B���ł��邩�ǂ����͊F�l���ȐӔC�ŁD�D�D

����������Ă͐g���ӂ����Ȃ����A���̃v���N�T�[NI, NII��Retina Reflex�Ŏg���ق����A����ۂǐ��m�Ŏg���₷���B

���`�i���t�ɂ͐�p�N���[�Y�A�b�v�����YR1, RII, RIII����������Ă��邪I, II�ɂ��Ă�N�Ɠ������ł͂Ȃ����H

(��̃R���^���[�^�[�̏��ŐG�ꂽSLR�Ƃ̔�r�ƈӌ������ł����A����͐�ɔ�r����Contax S, Exakta Valex�猴�n�ISLR�Ɗr�ׁARetina Reflex�͎����i�肪��i�I�ł���A�����܂ł���Ɛڎʂɂ�����SLR�̗L�������炩�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��j

Retina IIIS, Retina-Xenar 50mmf2.8, NI

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/02/04(Tue) 19:49 No.1657

2020/02/04(Tue) 19:49 No.1657

�L�����Ƃ��Ă̓~�m�b�N�X�`�F�[��������܂��ˁB�����悤�Ɍg�їp�`�F�[���𗘗p���郄�V�J�A�g����������܂��B

����̓c�@�C�X�C�R���̑�O�p���C���A�R���e�B�i�ȂǂɑΉ������ߐڃt�@�C���_�[�ƃ`�F�[���̃Z�b�g�B

�`�F�[����[�ɂ͍����v���X�`�b�N����(50cm)�A�r���ɐԂ�����(30cm)������A�t�@�C���_�[��̍��ԐؑւŘ�p��ݒ肵�܂��B�B

�Ή������N���[�Y�A�b�v�����Y�́A�R���^�t���b�N�X�Ƌ��ʂ̃�28.5mm�J�u�Z���g���܂��B

���̂͐ԋʂ��O�ꂿ����Ă܂��B���������Y����A�N�Z�T���[�V���[�܂ł̋����������x�̃J�����Ȃ�ėp�Ɏg����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

Contina IIa�APantar45/2.8, Close up chain

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/02/06(Thu) 17:31 No.1658

2020/02/06(Thu) 17:31 No.1658

120,220�t�B�����Ƃ�

�@�R�_�b�N�R�[�h#120�t�B������61.5mm���A�����t��6x9�p�i56x84mm�A�@��ɂ���č�������j8���B��K�i�Ƃ���1901�N�ɓo�ꂵ�A���E�̃f�t�@�N�g�X�^���_�[�h�ƂȂ����B�R�_�b�N�͂ق��ɑ��푽�l�ȋK�i�̗��������E���[���t�B������̔��������A120������100�N���Đ����c�����B1972�N�R�_�b�N��120�Ɠ�������2�{�̒�����220���A�t�W�t�B������R�j�J���ꕔ�ǐ������B�������Ȃ����ߐԑ����ł͎g���Ȃ����A���ʐ����ǍD�ŎB�e�\������2�{�ɂȂ邽�߁A�ߑ�I�����J�����̂قƂ�ǂ��Ή������B

220���g�����߂ɂ̓t�B�����J�E���^�[�ƁA�����L���̌��݂̍����������˂Ȃ�Ȃ��B

�@220�͗����̌��ݕ�120���t�B�����ʂ���ނ���B���̕��������̌��݂𑝂��K�v������B

�@�t�L���邪�u���[�j�[�J�����̏œ_�ʂ́A�t�B�����Q�[�g�̃t�����W�ʂŋK�肳�ꂸ���G�ɉ��ʂ��Ă���B

�@�Ⴆ�����̃A�p�[�`���[�Q�[�g�ƈ��Ńt�B���������ށu�������v�ł̓t�B�����������͑O���ɓˏo���A���̓x�����͗����̍ގ��A���x�A�����グ����B�e�܂ł̎��ԁA�����ăt�H�[���f�B���O�J�����ł͎֕��L���ɔ����u�z���o���v�ɂ���ĕϓ����邽�߁A���ɏœ_�[�x������a�����Y�ł͐[���Ȗ��ɂȂ�B

�@�ߑ�I�J�����ł͈��ƃt�B�����Q�[�g�̊ԂɃN���A�����X��݂��A�t�B�����͌��Ԃ�ʍs����u�g���l�����v���̗p���ꌀ�I�Ƀt�H�����ʕ����͉��P�����B

�@�g���l�����ł͈��ňʒu���t�B�����ʂ��K�肷�邽�߁A���p�@�ł�220�g�p���Ɉ��ʒu��ύX����@�킪�����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/10/01(Tue) 00:00 No.1601

2019/10/01(Tue) 00:00 No.1601

�@���_�������ƁA�������郌���Y�̊J��f�l�i�g�pf�l�ł��悢�j�ƁA�ǂ̒��x�̃v�����g�g�嗦�������ނ��œ������ς��Bf4�A���������ς�����f5.6���i��Ȃ爳�ʒu���ւ���K�v�͏��Ȃ��B

�@�܂��T�[�r�X�T�C�Y����L���r�l���x�̊g�嗦�ł͓���ō���F���ł��Ȃ��B

�@�������������[�U�[�ő�L�����l�����Ȃ��l�͏����h���낤���A�@�ޑ���f2.8�ȏ�̌��a���������Ȃ����߁A����ւ��͂������ق����悢�BF2.8�ň���ւ���Y���Ɓu���炩�Ɂv�œ_�O���F���ł���B

�@�Ⴆ�n�b�Z���u���b�hM12�}�K�W���́A����120��p�ň��͕ύX����Ȃ��B�ꉞ220�t�B�������g�p����L�b�g���̔����ꂽ���Af2.8�J���Ŗ�������5-10�����x�̑O�s���ɂȂ�B�����ň���120���������t����Ɩ������ɍ����B���l��SL66�}�K�W����120�����̌��ʂ��m�F�����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/10/01(Tue) 00:02 No.1602

2019/10/01(Tue) 00:02 No.1602

�@�Œ舳�@�ɂ́A220���l�����Ȃ��Ő��삳�ꂽ����Ŏg�p�ł���悤�ɂȂ������̂ƁA220��O��ɐv���ꂽ���̂�����B

�@�O�҂̓n�b�Z��M12�ŁA���炩�ɏœ_�ʂ������B

�@��҂�120��220�̒��ԂɈ�����������A�ǂ�����œ_�[�x�̌덷���ɓ���悤�ɂ��Ă���炵���B

�@����ɁA�O�q�����悤�ɁA120/220�œ_�ʂ�f4-5.6�ɍi��ΐ[�x�ɓ����Ă��܂��̂ŁA���p�I�ɂ͈��Œ�@�ł����ɂȂ邱�Ƃ͏��Ȃ��Ǝv���B

�@����ł�����덷�͂��蓾�邵�A�w����e�X�g�B�e�ŊJ���̏œ_���x���m�F���ׂ����B

�@����SL66��120�ɍ��v���A220�ł͊O�ꂽ���߂�����l�����Ďg�p���Ă���B

�@f2�N���X�̒�����a�̊J���́A�덷�ł͍ς܂���Ȃ����߁A�e�X�g�͂���Ɍ�����v���邾�낤�B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/10/01(Tue) 00:04 No.1603

2019/10/01(Tue) 00:04 No.1603

�@�ɂ߂Ďc�O�Ȃ��ƂɁA220�t�B������2016�N�ɐ��Y�I�����A����͋Ǝ҂ƌl�X�g�b�N���������݂���B

�@�ϋɓI220���[�U�[�ł����������Ɏ₵�����A����e�ՂƂ͌����Ȃ����ߐV���[�U�[�ɂƂ��Ă��̃��|�[�g�͎��p�I�łȂ��B

�@��O�I�Ƀ��[���C�L���̃��[�U�[�͗����Ȃ�135�t�B�������g�����߈���135�E220�ʒu�ɐ�ւ���K�v������A���̃��|�[�g���𗧂H��������Ȃ��B

�@�Ǝv������AeBay�ɒ��ؐ�220���m�N���t�B�������o�i����Ă���炵���B�ǂ��܂Ōp���������邩�A���p���͂ǂ����S���s�������A�ꉞ�����ɑI�����͂���킯���B

�@220�@�ނ́A220�f�B�X�R���ɔ����ĕ]���z���ɂ߂ĒႭ�A���Ă̍��z�����t���i�����������Ԃł���B��p�}�K�W�����^�_�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂������Ă��^�C�����A�ꎞ���l��t�������[���C12/24��ւ��@��120��p�@�Ɖ��i�͕ς��Ȃ��Ȃ����B220�͐��\�I�ȃ����b�g������̂Ŋy����ł݂�̂��ꋻ���Ǝv���B

�@220�����ɂ́A�p�^�[�\�����[���͂��̂܂ܑΉ��A�i�C�R�[���^�C�v�͐�p���[���i120��芪�����܂����j���K�v�B�J�E���^�[���Ή������p�@�ނ͕K�v�����A�n�b�Z��M12�̂悤�ɖ���������A120��p�@�ł��Ȃ�Ƃ��Ȃ�A�����B

������e�_�ɓ���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/10/01(Tue) 00:06 No.1604

2019/10/01(Tue) 00:06 No.1604

������܂Ƃ߂ĕ��ނ��Ă݂�B

�@���iPressure plate�j�̌`��

PF�F���Œ�iFixed�j120/220�ň��ؑւ��Ȃ�����

PS�F���X���C�h�iSlide�j���s�ړ��������

PI�F�����\�����ւ��iInside out�j������U�O���ė��\�����������

PR�F����]�iRotate�j�����O�����ɉ�]��������́i�ꕔ�O���ďc���ϊ�������̂�����j

PA�F�������iAutomatic�j�J�E���^�[�ؑւ܂��̓o�[�R�[�h�ǂݎ��ɂ�莩���I�Ɉ��ʒu���ϊ���������

�@�J�E���^�[�iFilm counter�j�̌`��

Cm�F�J�E���^�[�蓮�imanual�j�J�E���^�[���蓮�Ő�ւ������

Cd�F�J�E���^�[�A���idemand�j���ύX�ɔ����J�E���^�[����ւ����́B

Ca�F�J�E���^�[�����iautomatic�j�o�[�R�[�h�ɂ�銮�S������ւ�

Cr�F�J�E���^�[���Z�b�g�ireset�j120�p�J�E���^�[�����Z�b�g��������x�g������

�摜�F�y���^�b�N�X67�@�X���C�h����ւ��FPS

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/10/01(Tue) 00:11 No.1605

2019/10/01(Tue) 00:11 No.1605

GX645AF, Hasselblad H�FPA-Ca�iBar-code�jPA-Cm�i�o�[�R�[�h�Ȃ��j

Bronica RF645�FPS-Cd

Fuji GS645�FPS-Cm

Fuji GA645�FPS-Cd

Fuji GA645i�FPS-Ca�iBar-code�A���łƈقȂ�ꍇ�x���jPS-Cd�i�o�[�R�[�h�Ȃ��j

Fuji GA645Zi�FPA-Ca�iBar-code�jPA-Cm�i�o�[�R�[�h�Ȃ��j

���t

�@120/220���p�A�ؑ։\�Ȃ̂̓t�W�t�B����GX645AF�ƌZ��@�̃n�b�Z���u���b�hH�V���[�Y�̂݁i�o�[�R�[�h�܂��̓X�C�b�`�ɂ�鎩����ւ��j�ŁA���̂Ƃ����ňʒu�������ύX����邪�G�������Ƃ��Ȃ��̂ŏڍוs���B

�@����645�@�i�u���j�JETS�A�}�~��M645�A�R���^�b�N�X645�A�y���^�b�N�X645�j�͂��ׂ�120�C220�ʂ̐�p�}�K�W���A���邢�͐�p���E�����g�i�t�B�����z���_�[�j����������B

�@�L�G�t645�͌������������Ƃ͂��邪�����͕s���B

�@�u���j�JS2�AEC�p645�}�K�W����120��p�̂݁B

�@�}�~��RB67�p645�}�K�W�����A120�̂݁BRB67�v��SD�p��120��220�͕ʁB

�@�t�WGX680�p645�}�K�W���F120��220�͕�

RF

�@�u���j�JRF645�͔w����120/220�\����������A�J�E���^�[�֑ؑ��u���Ȃ��B���ŐؑւɘA�����J�E���^�[����ւ��B

�@�t�W�t�B����GS645�n�͈��ł��v�b�V�����ăX���C�h���A120/220�\���ʒu�ɛƂߍ��ށB�J�E���^�[�͔w���ɐؑփX���C�h��ʌɑ��삷��B

�@�t�W�t�B����GA�n�͈��ňʒu��GS�n���l�̈��ŃX���C�h�ύX����ƁA���ňʒu�����m�������I�ɃJ�E���^�[����ւ��B

�@GA645i�AGA645Wi�ii�n�j�̓o�[�R�[�h����t�B�����̓t�B�������x�����Z�b�g�ɉ�����120/220�J�E���^�[�������I�ɐ�ւ��B���ł͎蓮�X���C�h�ؑցB�o�[�R�[�h�ƈ��ł����Ⴕ���ꍇ�t��120/220�\�����_�ł��Čx������ƂƂ��ɁA�t�B�����J�E���^�[�̓o�[�R�[�h��D�悳���B�i���Y�l�̂��w�E�j

�@GA645Zi�́A�o�[�R�[�h����ǂݎ��{�f�B�����爳�ʒu�������I�ɒ�������A���S�����ɂȂ����B�o�[�R�[�h���Ȃ��t�B�����́A���W�̈����X�C�b�`��������120/220�\�����ւ���B���ʒu�ƃJ�E���^�[�͎��������B

�摜�FGS645�FPS

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/10/01(Tue) 00:15 No.1606

2019/10/01(Tue) 00:15 No.1606

�@66���t

Bronica S2, C2�FPF-Cm

Bronica EC, ECTL, ECTL2�FPF-Cm

Rolleiflex SL66�ASL66E�FPF-Cm

Rolleiflex SLX�FPF-Cm

Kowa SIX, MM, Super66�FPI-Cm

Pentacon Six, Exakta66�AKiev6C�FPI-Cm

Ritreck 66, Norita66�FPI-Cm

Hasselbrad M12 mag�FPF-Cr

�@�u���j�JS2, C2�A���g�͈��ʒu�̒����͂Ȃ��A�X�^�[�g�}�[�N��120/220�̋�ʂ͂Ȃ��B�}�K�W���̃J�E���^�[��12/24�ؑւ���B

�@��EC, ECTL, ECTL2���p���g�A���ňʒu�����Ȃ��A�J�E���^�[�ؑւ̂݁B

�@���[���C�t���b�N�XSL66�i����j�u���j�JS2, EC�Ɠ��l�A���ʒu�����Ȃ��A�}�K�W���̃J�E���^�[�ؑւ̂݁BSL66E�����l�B���̌�SL66SE, X��120�A220��p�}�K�W���ɂȂ����B

�@���[���C�t���b�N�XSLX�@�t�B�����o�b�N�w�ʂ̃J�E���^�[�ؑւ̂݁B���ʒu�����Ȃ��B6006�Ȍ��120�A220��p�}�K�W���A6002��120�A220��p�o�b�N�ɂȂ����B

�@�R�[���V�b�N�X�A�V�b�N�XMM�A�R�[���X�[�p�[66�F�����\�����ւ��A�J�E���^�[�ؑցB

�@�y���^�R���V�b�N�X�A�G�N�T�N�^66�F���ō����ւ��ŐؑցB�v���N�e�B�V�b�N�X�����120��p�B

�@�L�G�t6C�F�����͈��ؑւȂ��A�J�E���^�[�蓮�ؑւ̂݁B����̓y���^�R���V�b�N�X���l�������ւ��B

�@�@�@�@60�F120/220�Ή��Ƃ����L�q������܂����A120��p�Ƃ̋L�ڂ�����܂��B

�@���g���b�N66�A�m���^66�F�����\�����ւ��A�J�E���^�[�_�C�����蓮�ؑցB

�@�n�b�Z���u���b�hM12�}�K�W���F���ňʒu�����Ȃ��B�㑋�����Ȃ��犪���グ�A�t�B���������o����㕔�m�F����Light tight plug�ŎՌ����A���������グ�ăJ�E���^�[�P���o���B12���B�e��J�E���^�[���Z�b�g���Ă���12���B��B13-24�܂ł̓R�}�Ԋu���L�����Ă������Ȃ�Ƃ��Ō�܂Ŏ��܂�B

�摜�F�R�[���V�b�N�XMM�FPI�@���O���ė��\�����ւ���BSuper66�̌����}�K�W���ł���������B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/10/01(Tue) 00:19 No.1607

2019/10/01(Tue) 00:19 No.1607

Yashica Mat 124, 124G�FPS-Cd

Minolta Autocord III, CdS�FPR-Cm

Rolleiflex 2.8E, F, 3.5F�FPS-Cr

Mamiya C220�FPR-Cm

Mamiya C330�FPR-Cd

���V�J�}�b�g124�A124G�F���ŃX���C�h�ؑւɘA�����ăN�����N����12/24�����C���W�P�[�^����ւ��A�J�E���^�[���A������B

�~�m���^�I�[�g�R�[�hIII, CdS�F���łƂ�͂���90�x��]�����A�J�E���^�[�蓮�ؑցB

���[���C�t���b�N�X2.8D, E, F�F12/24���f���͌��p�@�B�܂��L�b�g�Ō��p�@�ɃO���[�h�A�b�v�ł����B���ŃX���C�h�ؑցB�J�E���^�[�͍ŏ��m�u��24�ɃZ�b�g��1-12�܂ŎB�e��A12�ɐ�ւ���ƂP�Ƀ��Z�b�g���ꂳ���12�܂ŎB�e����B

�}�~��C220, C330�F���ʼn�]�ؑցBC220�̓J�E���^�[�蓮�ؑցAC330�͈��ł��ւ���ƃJ�E���^�[���A������B

�摜�F���[���C�t���b�N�X2.8E�A�X���C�h���@PS�@���ɂ��炷��6x6�\�����ł�B�܂肱�̎��_�ł�220�͖������ŁA���[���C�L����120�̐ؑւł���A220�L�b�g����t�������ƍl������B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/10/01(Tue) 00:24 No.1608

2019/10/01(Tue) 00:24 No.1608

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/10/01(Tue) 00:26 No.1609

2019/10/01(Tue) 00:26 No.1609

Pentax 6x7, 67�FPS-Cm

Pentax 67II�FPS-Cd

Mamiya RB67 6x8�d���o�b�N�FPR-Cm

Fujica GM67, GW, GSW67�A680�FPI-Cm

Fujifilm GF670, 670W�FPS-Cd

Makina670�FPI-Cm

Mamiya 7�FPR-Cd

Mamiya Press Rollholder2�^�A3�^�FPI-Cm

Linhof 220�FPS-Cm�iPS-Cd?�j

���t

�y���^�b�N�X6x7�A67�A67II�F���ŃX���C�h�ؑցB6x7��67�̓J�E���^�[�蓮�ؑցA67II�͈��łɘA�����ăJ�E���^�[�ؑցB

�}�~��RB67�n�F6x8�d���z���_�[�݂̂����ʼn�]�ؑցB�J�E���^�[�蓮�ؑցB

���J�����ł͐ؑ֎��͂Ȃ��B

RF

�t�W�JGW, GSW670, 680�F���ŗ��\�ؑցA�J�E���^�[�蓮�ؑցB�i120���فF6���B��̐ݒ������B���C�g�p��SS�Ή��j

�t�WGF670�C670W�F���ŃX���C�h���C�J�E���^�[�A���B

�v���E�x���}�L�i670�F���ŗ��\�����ւ��A�J�E���^�[�蓮�ؑցB�}�L�i�V���[�Y�ł�670�̂�220�g�p�\�B

�}�~��7�F����180�x��]�ؑցB�J�E���^�[�A���B

�}�~���v���X���[���z���_�[2�^�A3�^�F���ŗ��\�����ւ��A�J�E���^�[�蓮�ؑցB

�����z�t220�F���ŃX���C�h���A�J�E���^�[�蓮�ؑ�?

�摜�F�}�~���V�F����]���FPR

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/10/01(Tue) 00:28 No.1610

2019/10/01(Tue) 00:28 No.1610

Fujica G69, GW, GSW69�FPI-Cm

Mamiya Press Rollholder2�^�A3�^�APlaubel Pro-shift�FPI-Cm

Wista Roll holder�FPF-Cm

�t�W�JG69�AGW, GSW690�@���ŗ��\�����ւ����A�J�E���^�[�蓮�ؑցB�i120���فF6���B��̐ݒ������B���C�g�p��SS�Ή��j

�}�~���v���X���[���z���_�[2�^�A3�^�F���ŗ��\�����ւ��A�J�E���^�[�蓮�ؑցB

�@�v���E�x���v���V�t�g��3�^�Ɠ��`���B

�E�C�X�^���[���t�B�����z���_�[�F���ŐؑւȂ��B�J�E���^�[�蓮�ؑցB

612

�����z�t�e�N�m�����b�N�X�F���ŐؑւȂ��i�������Ǝv���j�A�J�E���^�[�蓮�ؑցB

�t�WG617�F�G�������Ƃ�����܂���B120/220�ؑ֎��A���������͂킩��܂���B���Ԃ�GW690�Ɠ���PI-Cm�ł��傤�B�i�A�[�g�p�m���}�͐ԑ��Ȃ̂�220�����j

���C�h���b�N�X120�F�G�������Ƃ�����܂���B���������肢���܂��B

�摜�F�t�WGS690�F���\�����ւ��@PI

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/10/01(Tue) 00:30 No.1611

2019/10/01(Tue) 00:30 No.1611

mamiya 645AF,AFD,AFDII ���g�̈���180�x��]�ɂ���ւ�

mamiya 645AFDIII ���g�̈���180�x��]�ɂ���ւ�

�iIII�Ńt�B�����z���_�[�̕ύX������܂����j

�ȑO��mamiya 645pro �Ńt�B�������g���Ă����ۂł����A150mm���x�̖]���ʼnJ��ᓙ�̎��x�������ꍇ�� �i��F5.6�ł� 120���g���Ɖ�ʂ̂ǂ����Ƀs���ڂ���������邱�Ƃ��p������̂Łi�����Ƃ͌���܂������ӏ��̏ꍇ������j�A�����̏ꍇ�̓s���ڂ����y��������ړI�ŁA�K��220�t�B���������Ďg���Ă��܂����BM645���Pentax645�̂ق������ʂ��o�Ă��܂������A����ɂ͈���O�̃t�B�����̐܂�Ȃ���̈Ⴂ�������ŁAM645��S���APentax645��C���̂��߂ƌ����Ă��܂��������������͂킩��܂���B

220�̃|�W������ł��Ȃ��Ȃ����̂ŁA�f�W�^���o�b�N�Ɉڍs���邵������܂���ł����B

���w�E��[�����ӂ��܂��B

120�����ɂ��t�B�����ʕ����̉e���ɂ��Ă��A���o���������ւ肪�Ƃ��������܂��B

f5.6�ł��O���قǂ̕���������킯�ł�����[���ł��B

����220�����Ȃ�X�g�b�N���Ă��܂����A������I������̂��m���ŁA���ɎQ�l�ɂȂ邨�b�ł����B

�m���Ƀf�W�^���o�b�N�͕��ʐ��ɂ��Č��O�͕��@����܂��ˁB

�t�Ƀz�R���t���͑f�l�Ȃ��猜�O����Ƃ���ł��B�ǂ������������ƌ����C�C���łȂ�Ƃ��Ȃ�\���������z�R���̂ق����^���₷����������܂���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/10/10(Thu) 17:32 No.1613

2019/10/10(Thu) 17:32 No.1613

220�t�B�����������Ȃ�A���̂��߂̃J�E���^�[������Ȃ��l�������Ă��Ă��܂��B

���b�N���ł͏Љ��Ă��Ă��A���ۂ�220�t�B�������g�p���ꂽ�o�����Ȃ������唼���Ǝv���܂��B

�@�ꎞ��220���g���鎖���t���b�O�V�b�v�@�̗̏l�ł������A�t�B�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A���̕ӂ肪�����ɂȂ��Ă��܂��܂����B

efunon

efunon  2019/10/14(Mon) 17:58 No.1614

2019/10/14(Mon) 17:58 No.1614

�ŏ��ɏq�ׂ��悤�ɑ�肪220�P�ނ������߁A�V���ɒ������n�߂�ꂽ���ɂƂ��Ă͗L�v�ȏ��ł͂Ȃ��̂����m�ł܂Ƃ߂܂����B

Studio9600���܂̂��o�����݂Ă�220�͕��ʐ��ō��������b�g�����������߁A��ώc�O�Ȃ��Ƃł��B

���ăJ�����E�����Y����74�N�ł����ɂ���@��o���Ē��߂Ă���ƁA�e�풆���̃t�B�����ʐ��x���ڂ��Ă��āA120�E220���ŐؑւȂ��̃u���j�JS2�́A�ǂ���œ_�ʂ͂قڈ�v���A��ϑ����Ĕ�ʊE�[�x���Ɏ��܂�œ_�ʂłт����肵�܂��B

���̈��Őؑ@�����\����A��ʊE�[�x����O���Ă���̂�K�ڂɁA�ǂ��������ƂȂ̂������ɋꂵ�ތ��ʂł��B

���̓u���j�JS2��220��ʂ������Ƃ����܂肠��܂���̂ŁASL66��n�b�Z��1600F�ōs����120��220�̌�������Ă��Ȃ��̂ł��B

���X�M�d��220���A�����Ȍ����������Č�����̂��ǂ����Ȃ��A�ƃl�K�e�B�u�ȋC�����ł��B

�܂��A���̕ӂ͓�ƌ������ƂŁD�D�D�D(^^;;;

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/10/19(Sat) 23:31 No.1621

2019/10/19(Sat) 23:31 No.1621

�R�_�b�N�g���CX�v���ƃv���XX�v���݂̂ɐݒ肪����܂��B�p�i�g�~�b�N��[����X�ɂ�220������܂���B

�����̃t�W�Ə����Z�̃��C���ɂ̓J���[�܂ߑ��݂����A�R�_�b�N���l�K�J���[�̓x���J���[�̂݁A�|�W�̐ݒ�͂���܂���B

���̌㑼�Ђ����m�N���Œǐ��������͂킩��܂���B

�J���[�͑N���Ɋo���Ă���̂ł����A1985����ŋ߂܂ł̓��m�N�����牓�������Ă��������ŁA�����Ƀ��m�N����ʂ����̂�2017�N�����߂Ă������肵�܂��B

�]�k�ł���80�N�㏉�߂͂܂�116�C616��620�C127�͌����������̂ł��ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/11/03(Sun) 14:02 No.1629

2019/11/03(Sun) 14:02 No.1629

Rollei Standard

Rolleiclub�ɂ��ƁA���̂�Standard Rolleiflex 6x6 K2

�O���f���iOriginal Rolleiflex: 117�t�B������p6���B��j�Ɠ���ւ���1932�N�����C

���f��620�i�e�b�T�[4,5/75�j��1934�N�܂ŁC

���f��621�i3,8/75)��1935�C

622�i3,5/75)��1938�N�܂łƂȂ��Ă��āC

1937�N�A�E�g�}�[�g�o���A�������ꂽ��1939�N�����Bay1�������Standard Rolleiflex�i�X�^���_�[�h�m�C�ƌ����邱�Ƃ�����j�Ɍ�サ���B

�d��773g(620)�C803g(621)�C778g(622)���ۂɂ�3�@��ŏd���̍��������邱�Ƃ͂Ȃ��͂��B

���f��620��621�̓R���p�[1-1/300�A622�ł̓R���p�[���s�[�g1-1/500�B

����������622����ɂ́A�t�@�C���_�[�E���ɐ����킪���Ă���B���삪�����邪�A��ʂ̌X�����q�ϓI�ɒm�邱�Ƃ��ł��ėL�p�B

120�t�B�������g��12���B��B�i620,621��117�t�B����6���B����g�p�\�B���������݂͐��Y����Ă��Ȃ��B�j

������120�͗�����6x6�̔ԍ����Ȃ��������߁A���������������N�����N�ɂ�鎩�����~�ߋ@�\���������ꂽ�B

�r���[�����YHeidoscop Anastigmat 3,1/75�̓e�C�L���O�����Y��薾�邢�BF&H�Ђ͓���������Ă��āA���Ђ͂Ȃ��Ȃ����邢�r���[�����Y���ł��Ȃ������B

�㉺�����Y���Ƀt�B���^�[�̓J�u�Z28.5mm�B

�N���[�Y�A�b�v�����Y�͓��������㉺�ɕt����B1m��50cm������A�p�����b�N�X�͕����Ȃ��B

�摜�͍����烂�f��620�e�b�T�[7,5cmf4,5�A���f��621(f3.8)�A���f��622(f3.5)

�������f���ł̓I���W�i���Ɠ���117�t�B����6���B�苤�p�ŁA117��6x6�p�i���o�[1��w�ʂ̐ԑ��ŏo���ăJ�E���^�[1�Z�b�g����B

���120��������6x6�p�ԍ�����������悤�ɂȂ�A�w�ʂ̐ԑ����g�p���邱�Ƃ��\�ŁA�܂������X�g�b�v�̒��q�������̂ł��A�ԑ������グ�Ŏg����B

������f����117���l�����Ȃ��悤�ɂȂ�A�w�ʂ̐ԑ��͂Ȃ��Ȃ����B

�ԑ�����������@��ł́A�g��Ȃ��ق��̐ԑ��ɂ͋����L���b�v���p�ӂ��ꓪ�o����͕��ĘR����h���悤�ɂȂ��Ă������A�L���b�v�����i�̌̂����\����B

����̃t�B�����͐Ԃɂ�������p���N���}�`�b�N���嗬�Ȃ̂ŁA���ɉ�������R�����₷�����߁A�������f���͉������ǂ��Ŕw�ʂ��g���ق������S�B

������f���͉��ԑ��ɊJ�ł���J�o�[�����悤�ɂȂ�A�R�����͌y������Ă���B

�����̐ԑ��̓I�����W�������������F�����A�茳��622�̐ԑ��́A�Z���Ԃł܂�ō����x���嗬�ɂȂ������ł̐ԑ��@�̂悤�B����ւ����Ă���H

����Ǝ茳��622��1���o���������ɁA�J�E���^�[���ɐԊۂ��o��B������������ԑ���6x9��1�����Ȃ��Ă����U���ł���悤�ɂȂ��Ă���̂�������Ȃ��B

����͂��̌̂����Ȃ̂��A��ʓI�Ȃ̂��^�₪����B

�X�^���_�[�h�̌ネ�[���C�t���b�N�X�̓t�B�������݂����m���Ď����I��1���o���I�[�g�}�b�g�ɂȂ�A���[���C�R�[�h�̓X�^�[�g�}�[�N�ɂ��Z�~�I�[�g�}�b�g�ɂȂ��āA�ԑ��͔p�~���ꂽ�B

�摜�@�����烂�f��620�A��ʂƔw�ʂɐԑ��B���f��621�A���l�A��ʂ̐ԑ��ɃL���b�v�B���f��622�A�w�ʑ��͂Ȃ��Ȃ�A��ʑ��̓X���C�h�J�o�[�������B��]���̃J�o�[���������̂�����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/03/31(Sun) 11:01 No.1518

2019/03/31(Sun) 11:01 No.1518

�X�^���_�[�h��1932�N1���Ƀ��f��620�Ff4.5�A2���Ƀ��f��621�Ff3.8���A�v�ō������ꓯ�N11�����烂�f��622�Ff3.5�ɐ�ւ�����B

���̃X�^���_�[�h�ɂ�4.5��p�ӂ������s�����������ł̃��C���A�b�v���v�����ꂽ�̂��A�3.8�͊Â����߃V���[�v��4.5�ŕ⊮�����Ƃ�����������B�����f3.5�͌��a���ׂ��V���b�^�[�ɓ���邽�ߖ��������Ă�������ǂ��A���ʂ̐��\��f3.8��4.5���ǂ��ƌ����l�����āA����ɂ���͍��Ȃ̂ł����g�ł���������B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���[���C�h�X�R�[�v�A�n�C�h�X�R�[�v�̃e�b�T�[7,5cmf4.5�����Y�͑�ύ����\�Ȃ̂ŁA���Ȃ��Ƃ�f4.5�͗D�G�Ȃ̂͊m���ł��傤�Bf3.8����ς悭�ʂ�܂��B���������f��620�̐��Y���͖�5��A621��4����A622��5����Ƃ���ׁAf4.5����20����1���炢�Ō��t���ɂ����̂��c�O�ł��Bf4.5���I���W�i����1��3��䂠��܂����炻������120�������Ă��g���̕��������悤�ł��B

�V���b�^�[�̓��[���C�R�[�h�ł��Ȃ��݂́A�V���b�^�[������1���o�[�����E�ɓ������ăZ�b�g�ƃ����[�Y���s���`���B

�V���b�^�[�Z�b�g�̓N�����N�ƘA�����Ă��Ȃ��̂ŁA���R�ɑ��d�I���ł��܂����I����Y��ċ肷�邱�Ƃ�����܂��B

�܂��l�I�ɂ̓����[�Y�̃^�C�~���O���Ƃ�Â炢�̂ŃX�i�b�v�ł͑_�����V���[�g�͓���B

���_�́A�Z���t�R�b�L���O���ƁA�X�v�����O�A�V�X�g���t���Ă���R���p�[�ō����ɓ��ꂽ�܂܍Q�ĂăN�����N���삷��ƃ����[�Y����܂ōō�������O���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����A���̋@��͈�X�Z�b�g���K�v�Ȃ̂ŔC�ӂɍō����Ƒ��̑��x��ύX�o���܂��B���_��������͎̂������H

�摜�F�N�����N�����ʁB�N�����N�̏�ɂ��鏬���ȑ����R�}���J�E���^�[�A���̉E��̃X�g���b�v���t�����O�̒����̃{�^���ŃJ�E���^�[1�Z�b�g�B

620�C621�͗��W�̉���肪���h���i�����̓n�Q�Ă��邪�j�����A622�̓A���~�����o���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/03/31(Sun) 11:03 No.1519

2019/03/31(Sun) 11:03 No.1519

1949-51�C

���f��K7A

�d��1080g

�r���[�����YHeidoscop-Anastigmat 1:2.8 f=80mm�@�R�[�e�B���O����

�e�C�L���O�����YZeiss-Opton Tessar 1:2.8 f=80mm�@T

�V���b�^�[�F�R���p�[���s�[�g1/400-1,B�i51�N������R���p�[���s�[�gMX, 1/500-1,B�j�Z���t�^�C�}�[�D�ō����A�V�X�g�X�v�����O����

�i��f2.8-22�C10���~�`

�N�����N�����グ�D120�t�B����12���B��D���[���C�L���Q��135�t�B�����g�p�\�A���d�I���@�\�͂Ȃ��͗l�B

�t�@�C���_�[�X�N���[���F�t���l���Ȃ��O���b�h����}�b�g

�V���b�^�[�{�^���ɘr�،^�̃��b�N����A�o���u�Œ�ɂ͎g���Ȃ��B

�A�^�b�`�����g�T�C�Y�FBay2�i34mm�j������3.5F�Ƃ͈ʑ���45�x�Ⴂ�A2.8A��p�t�[�h���K�v�B

2.8A�p��3.5�p���[���A3.5��75mm�����Y�ł͂���ꂪ�o��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/06/08(Sat) 22:15 No.1528

2019/06/08(Sat) 22:15 No.1528

���̌�̃��f���Ɠ����悤�ɃI�[�g�}�b�g�̍쓮�͊m���ŁA�X���[�Y�ɎB�e���i�݂܂��B

�I�o�v��2.8�V���[�Y����140g�y�ʂŁAT�Ɠ����d�ʂȂ̂�f2.8���g����̂͑�ϊ��������ł����A1�䂾����������ۂł́A�傫�ȍ��������Ȃ��Ƃ����̂������ȂƂ���ł��B

�r���[�����Y�͌�̃n�C�h�X�}�[�g�Ƒ����\���͓������Ǝv���̂ł����A��O���f���̂ق�ق�ȃn�C�h�X�R�[�v��荇�킹�₷���C�����܂��B

�킽����BayII�t�[�h������2.8A��p�ŁA���̌�Ń{�f�B���w�������̂ŕ��ʂƋt�Ȃ̂ł����A�{�f�B��Ńt�[�h��T���̂͑�ς�������܂���ˁB

�X�g���b�v��������F��E�̂悤�ȃN���R�_�C���p�ƈႢ�܂��B�������O�ɕ��ʂ̃i�C������ʂ���̂ō���܂���B

���̓X�g���b�v�t���v�P�[�X�ɓ���Ă��܂��B

2.8A�̓e�b�T�[80mmf2.8�̕`�ʐ��\���s�]�������Ƃ�����������܂��B

���5����6���ʂƔ�r���āA�J���ł͎�ו��̍Č������B���ŁA���邢�e�b�T�[�̌��E�Ȃ̂��Ǝv���܂��B

�i��Ƃ���Ȃ�ɑe���`�ʂ����܂��Ă����܂��B

��1m�̑�g�������A�s������������܂��A50cm���炢�Ȃ當��͏o�Ȃ��͂��ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/06/08(Sat) 22:41 No.1529

2019/06/08(Sat) 22:41 No.1529

�e�b�T�[f2.8�J���ł����܂Ŏʂ�Ƃ́A�܂��ɋ����ł����B

�ܘ_�X�[�p�[�C�R���^6��c�F���g6�A�n�b�Z���u���b�h1000F�ł����X�y�b�N�̃����Y���g���Ă��܂��B

���̒��ł��ō����x���̎ʂ�ł��傤�B

2.8A�̃e�b�T�[f2.8�́A�������e�X�g�ł͕K�������ō����\�Ƃ͌����܂���B

���S���瑜��30�����炢�܂ł͂܂��܂��ł����A�S�̂̃R���g���X�g�͍����Ȃ��A���ӂ̌����͎�e����ۂł��B

�i��Ɖ��P���܂����Af4�ł͂܂��s�\���ŁA���i�ł�f8���i������ǂ������ł��B

�Ƃ��낪��т��ĊJ���ŎB�e������i�́A�ߌi���牓�i�܂Ŕ�̑ł������Ȃ���s���A�����Č����ɋ�������܂��B

���̌�A������2.8B���o��5���ʃN�Z�m�^�[��t����2.8C�ɔ��W���܂����Af2.8�e�b�T�[�͎��ʂł�5���ʂɏ���Ƃ����Ȃ��ł��傤�B

Rolleiflwx 2.8A, Zeiss Opton Tessar 80mmf2.8�@T�C�J��1/25�CT-MAX400

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/06/12(Wed) 22:21 No.1530

2019/06/12(Wed) 22:21 No.1530

Vogdlander Prominent I�@�iType127)

�����@1950-56�N

35mm�@�����Y����RF�J�����B

�V���b�^�[�@�V���N���R���p�[#0�C1/500-1�b�CB

�d�ʁ@720g�iNokton 50/1.5��950g�j

�ւ��Ȃ���A���⑼�ЂɌ}�����Ȃ��z�N�g�����f���Ђ���㑗��o���������Y����RF�J�����́A�r�n�C���h���[�t�V���b�^�[�������B

�œ_���߂́A�܂��W�������Y50mm�̓R���p�[�V���b�^�[���ƑO��Ɉړ�������B

35mm��100mm���������Y�́A�x�A�����O�Ƌ����̓��O���ɂ���X�Ζʂ𗘗p�������G�ȋ@�\�ŁA�W�������Y�̌J��o���ʂ��œ_�����ɉ����ĕϊ�����B

150mm�́A�ڑ��ł���B

�������100mm�A�����Ď���ŏI�����24mm�́A�Ƒn�I�ȍ\���̃~���[�{�b�N�X�ɕt����B

������^���ł��Ȃ��A����C���N���Ȃ��A���̂��ߋ�O���ɂȂ����V�X�e���B

�ŏ��̃��f���iType127��128�j�́A���̌�̃��f���Ƌ�ʂ��邽�߃v���~�l���g�P�ƌď̂���邪�A�R�͕��ɂ�Voigdlander PROMINENT�Ƃ̂ݍ���Ă���B

���������i1st�o�[�W�����j�̓X�g���b�v�A�C���b�g�����Ȃ������炵���B���̌�A�C���b�g�������i2nd�o�[�W�����j�B

�����グ�̓m�u�A�����߂��̓L�[�𗧂��グ�čs���B�����߂����Ɠ����ɏœ_���߃_�C�������ݒu����č���ŏœ_�����킹��̂́A6x9��Bessa II�Ɠ�������n�B

35,50,100�̌��������Y���ʂ̑���ʒu�Ȃ̂͐l�ԍH�w�I�ɗD��Ă��邪�A100mm�ł̓{�f�B�ێ������s����Ɏv����B

1�Ꭾ�����v�A���t�@�C���_�[�͊ȑf�ŁA��0.6�{�̎���S�̂�50mm�ɑΉ����A�u���C�g�t���[���͂Ȃ��B�����v���͖����ō��킹�₷���B

���������Y�ɂ͊O���t�@�C���_�[���K�v�ŁA35mm�ɂ̓z�N�g�����f�����p�p�������ڂŌ���h�R���c�[���h�A�܂���

�O�����]������35/50mm�i50mm�̓}�X�N�j��100mm�i�����150mm�}�X�N�������j���ւ���h�^�[�j�b�g�R�h���N���b�v�I������̂���

�A�ŏ��̃��f���ɂ̓A�N�Z�T���[�V���[���Ȃ��A�V���[�A�_�v�^�[�p����K�v������B

Type127����i3rd�o�[�W�����H�j�̓A�N�Z�T���[�V���[���R�͕��ɐݒu���ꂽ�B

Prominent�@Ia(1956-58)�@(Type128)

�t�@�C���_�[���k���{���̂܂܃A���o�_���u���C�g�t���[��35,50,100mm����\���ɂ����i�Ə����Ă��邪�A���������Ă��Ȃ��B

�ʂ�����35mm�͂ǂ�ȕ��ɓ����Ă���̂���ϋ^��j

�����グ���m�u����2�샌�o�[�ɂȂ����B

�A�N�Z�T���[�V���[���B

�C�O���̂�Prominent I�̂܂܁BIa�Ƃ����͓̂��{�����̒ʏ̂̂悤���B

�摜�̓v���~�l���gI�iType127��2nd�o�[�W�����A�X�g���b�v�A�C���b�g���j�{�E���g����50/2�i�����^�A���N���[���A�O�l�W���[���b�g�Ȃ��j

���{�A���o�_�t���[���t�@�C���_�[�B35,50,100mm�g�͏�ɏo�Ă���B

�L����������L�т����ƂŖ]�������a�̍��Ő��x���オ����p�����������B

�傫�������ȃt�@�C���_�[�͂��̌�Vitomatic��Zeiss Ikon Voigdlander�������ContinaIII�ȂǂɈ����p���ꂽ�B

�ŏ���II����肵���̂ŁA�O���t�@�C���_�[�̕K�v�������A�^�[�j�b�g�͖�����ł��B

35�C50�C100(90-105)���\������t�@�C���_�[�́A�L���m��P�A�j�R��S3�A���V�JYF�A�p�N�Z�b�eIIL�Ȃǂɂ݂��A����ؑ֎��ɂ͈����ނ��Ă��܂����֗��ȋ@�\�ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/02/10(Sun) 09:22 No.1499

2019/02/10(Sun) 09:22 No.1499

Nokton 50/1.5�@6�Q7���C�d��225g

Ultron 50/2�@5�Q6���C�d��180g

Color-Skopar 50/3.5, 3�Q4��

Skoparon 35/3.5, 4�Q5���C�d��235g

Dynaron 100/4.5, 4�Q6���C�d��280g

Super-Dynaron 150/4.5, 3�Q4���C�ŒZ�B�e����4m�i��A���j

Telomar 100/5.5�C3�Q5���C�ŒZ�B�e����2m�i�~���[�{�b�N�X�j

�摜�̓X�R�p����35/3.5�A3�Q4���X�R�p�[�̑O���ɉ������Y��u�����t�]���^�C�v�B

�����Y�a�͑�Ϗ��^�B���ʐ����ʂ�ł͂Ȃ����M���ł��鐫�\�B

�������J�����l���Â��̂ɘA���@�\�̂��ߋ������傫���Ȃ��Ă��܂����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/02/10(Sun) 09:33 No.1500

2019/02/10(Sun) 09:33 No.1500

�����v���~�l���g�̖]���̓~���[�{�b�N�X���̃e���}�[100/5.5���S���͂����������A�������ɂ��ꂾ���ł͈�ʐ����Ȃ��̂Ō�ɋ����v�A���̃_�C�i�������������ꂽ�B

��r�I�R���p�N�g���\���V���[�v�B

�t�[�h�͌�������̊O�l�W�^�C�v��100mm�p�}�X�N��킹��B

�ߐڎB�e�A�N�Z�T���[�hProximeter I, II"���g�p�o���A���Ȃ�̊g��B�e���\�B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/02/10(Sun) 09:39 No.1501

2019/02/10(Sun) 09:39 No.1501

���f�������ɋ����v��A���̖]��150mm���������ꂽ�B

�Z�b�g�P�[�X�ɂ̓^�[�j�b�g3�p�}�X�N�ƁA�t�[�h�p�}�X�N����������Ă���B

���i�w���R�C�h�͋����v�ƘA�����Ȃ��ڑ������Y�B�ŒZ��4m�B

�����ڐ���̍ŏ���50m�B�[�x�͐A50m�Ɩ������́Af8�ɂ��ڂ�Ȃ��Ɠ����[�x�ɓ���Ȃ��B

�ꉞ�A���葀��̋����_�C�����͋����v�ƘA�����A�P�Ƌ����v�Ƃ��Ďg���邪�A�����̎���60ft�Ȃ̂ŁA150mm�J���Ŏg���鐸�x�ł͂Ȃ��B

�ߋ����t�߂̖ڈ��ɂ͎g���邾�낤�B

��̂ЂƂɁA�e���}�[100/5.5�ɃZ�b�g���ꂽ�~���[�{�b�N�X�̃E�G�X�g���x���t�@�C���_�[��|���ƃR���c�[���t�@�C���_�[���ݒu����Ă��āA

�O����100mm�ł����A������150�����̘g������̂ł��B

�������X�[�p�[�_�C�i�����͑O�Q���O��Ȃ����߃~���[�{�b�N�X�ɕt�����Ȃ��̂ł��B�����ɂ͕ʂ�150����悳�ꂽ�̂ł��傤���B

150�����~���[�{�b�N�X���K�v�Ǝv���̂ł���

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/02/10(Sun) 09:54 No.1502

2019/02/10(Sun) 09:54 No.1502

�~���[�{�b�N�X��p���]�������Y

�唻�A�����pTelomar f5.5����k�������\���Ɍ�����B���ɍ��掿����35mm���p�Ƃ��Ă͊J�����Â����Ďs��i���͂�����Ƃ͎v���Ȃ��B

�����Y�͑O�Q�����O���A����ɏI�����24mm�u�E���g���S���v�ƌ����ł���悤�ɂȂ��Ă���B�������O�Q���������Y��100mm�̑��ɔ�������Ȃ������̂ŁA�P�ɊO���邾���ɂȂ��Ă��܂����B

�œ_���߂͑O�ʉ�]�ł���B

�X�N���[���͑S�ʃ}�b�g�ŁA�i��͕��ʍi�肾���A�i�荞��ł��Â����\�����킹����B

�t�B���^�[�a��45mm�ɓ��ꂳ��A�ߐڃN���[�Y�A�b�v�����Y�u�v���L�V���[�^�[�v�����邱�Ƃ��ł���B

���̋ߐڂ́A�B��~���[�{�b�N�X�ł��闘�_�����킦��B

�`���j�[�t�@�C���_�[�ƃv���Y���t�@�C���_�[�������ł���B

�`���j�[�͓|���ƃR���c�[���t�@�C���_�[�ɂȂ�A�A�C���x���B�e�ɑΉ�����B

���̃~���[�{�b�N�X�͔��ɓ��ٓI�ȋ@�\�ł���B�~���[�̓e���}�[�̑O�Q�ƌ�Q�̊Ԃɉ��������A�V���b�^�[�{�^������ʼn��ɑޔ�����B�����Y�a�ɍ��킹�ď����ȃ~���[�ōς�ł���A�~���[����N����Ȃ��B

�~���[����ɂ��郌���Y��Q�Ɠ����\�����A�~���[�{�b�N�X���ɏ�Ɍ����Đݒu����A�X�N���[���ɑ�������ł���B

�����炭��O���̍\���ł��낤�B

�Ԃ��Ԃ����A�O�Q���������Y����������Ȃ��������Ƃ��c�O���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/02/10(Sun) 10:19 No.1503

2019/02/10(Sun) 10:19 No.1503

���ڂ������Č���ƁA���ᎋ��Ƀt�@�C���_�[�g���d�Ȃ�悤�Ɍ�����B

�O����100mm�g�B�����ɑΉ����郌���Y�͔̔�����Ȃ������B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/02/10(Sun) 10:21 No.1504

2019/02/10(Sun) 10:21 No.1504

���Ȃ��Ƃ�f1.5��f2�ɂ͂��ꂼ��3�o�[�W��������B

�ŏ��̃��f���͖��T�e���N���[���A�R�[�e�B���O�̓u���[�A�t�[�h��t�̓J�u�Z�ŊO�l�W���[���b�g���Ȃ��B

2�Ԗڂ͖����u���b�N�ɂȂ�A�R�[�e�B���O�̓A���o�[�A�t�[�h�p�O�l�W���[���b�g�Ȃ��B

3�Ԗڂ͖��u���b�N�A�R�[�e�B���O�̓A���o�[�ƃp�[�v���A�t�[�h�͊O�l�W���[���b�g�ɂƂ����B

�ŏ��̃u���[�R�[�g�͒��������A���ꂪ�ł��ʂ肪�ǂ��ƌ������[�U�[������B

�܂����C�JL39�}�E���g�ƁARF�R���^�b�N�X�}�E���g�͍ŏ����o�[�W�����̂悤�B

f3.5�͎����Ă��Ȃ����o�[�W�����Ⴂ�����邩�͔F�����Ă��Ȃ��B�ʂ�̕]���͂悢�炵���B

�X�R�p����35�ƃ_�C�i����100��Type127��������ɂ͂܂��Ȃ������̂ł́B

�������͂��ׂĕW�������Y��3�Ԗڂɓ������O�l�W���[���b�g�������A�t�[�h�͂��ׂċ��ʁB

�o�[�W�����Ⴂ�����݂��邩�͔F�����Ă��Ȃ��B

�X�[�p�[�_�C�i����150�͂��Ƃŏo�ė������f���Ȃ̂ŁA3�ԖڂƓ������O�l�W���[���b�g�B

�e���}�[100�͍ŏ������l���N���[���A�u���[�R�[�g�A�O�l�W���[���b�g�Ȃ��B���l�W45mm�B

�O�ʉ�]�Ȃ̂ŋ��ʊp�`�t�[�h�͂ǂ���ɂ���K�����Ȃ��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/02/10(Sun) 13:28 No.1505

2019/02/10(Sun) 13:28 No.1505

�K���₶

�K���₶