Welta Perfekta

製造:Welta Kamrawerk

製造年:1934-39

形式:6x6 二眼レフ,クラップ型フォールディング 120フィルム12枚撮り

ビューレンズ:Weltascope 7,5cm f3,8

テイキングレンズ:Xenar 7,5cm f3,8

シャッター:Compur Rapid 1/500-1,B, T

サイズ重量:160x60x63mm, 920g

折りたたみTLRとして有名な機種。

戦前中級のフォールディングカメラを多く供給していたウエルタカメラヴェルク製,(ナースマン様のウエルチニのスレッドをご参照ください)

フォーカシングスクリーン部分の前後長があるため最大幅9cmから6xmと全体としてそれほど薄く畳めるわけではありませんが、ボディの大部分はかなり薄くなります。

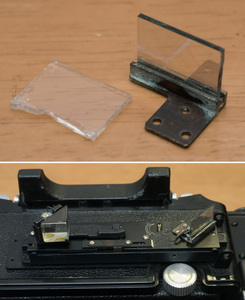

ミラーも同時に畳み込まれ、スクリーンも1cmほど前進して、大幅ではないものの収納に寄与しています。

正立位置では強固なXトラス構造で、2つのレンズの平行性や焦点面の精度は優秀です。

興味深いことに、ビューレンズはほとんどがWelta自家ブランドのWeltascope 7x5cm f3.8で、f3,5のトリオプランと組み合わされているものもあり、焦点精度上問題jはないのかと思いますが、一部はビューレンズにもTrioplan 7,5cm f3,5が奢られている個体があり、ファインダーの見えにも影響するのではないかと思われます。

ファインダーレンズをf3.8に抑えたのは、ローライがテイキングレンズよりも明るいファインダーレンズを使う特許を押さえていたためだと考えられますが、一度画像で見たことがあるテッサーf4,5つきのファインダーはf3,8だったので、それはいいのか?と思いました。まあファインダーレンズがf4,5:というカメラはまた見たことがありませんが。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/11/05(Sun) 16:43 No.2397

2023/11/05(Sun) 16:43 No.2397

チャージは手動、レリーズも直接シャッターのレバーを押します。

折りたたみのため、フィルムホルダーとシャッター周りに何も連携はなく、二重露出防止もありません。

絞り値表示はテイキングレンズの先端にあります。

またシャッター速度はシャッター外周、上から見ることができます。

フォーカシングは左手側のヘリコイドノブを120度ほど回転させます。最短は1.5mと、フォールディングカメラとしては標準的ですがTLRではかなり遠い部類。近接撮影アクセサリは見たことがありません。

距離指標は、Perfekta銘板のところに上から見るようになっていて、フィルムカウンター窓も上にあるため撮影情報は上からすべて確認できます。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/11/05(Sun) 16:45 No.2398

2023/11/05(Sun) 16:45 No.2398

巻き上げは6x9窓に1を出し、カウンターセット後は6cmずつ進み、12枚取り切るとカウンターリセットされます。(カウンターダイヤルA空送り;Eカウント開始)

フィルム給走側直後にローラーがあり、フィルム進行を検知しカウンターを回します。

私の個体はこのカウンター/巻き止め歯車部品が取り除かれており、ジャンクでした。

ローライスタンダード初期型は120フィルムで1を出すための6x9用赤窓に加えて、116フィルム用の6x6窓があるため現代の120フィルムなら赤窓でフィルム送りができますが、ペルフェクタは120専用で116フィルムを考慮していないため、6x9窓しかありません。

裏紙印刷ナンバーを確認してみましたところ、そのまま赤窓で12枚撮影することは不可能とわかりましたので、裏紙に6x6用ナンバーを書き直して12枚撮影可能にしましたが、いちいち巻き替える必要があるのでちょっと手間です。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/11/05(Sun) 16:48 No.2399

2023/11/05(Sun) 16:48 No.2399

さらに、巻き上げ側がミラーを避けるためすこし背面に湾曲しており、優秀な平面性で有名なマミヤプレス用フィルムホルダとはからずも似た形状で、期待できそうです。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/11/05(Sun) 16:49 No.2400

2023/11/05(Sun) 16:49 No.2400

シャッターは変にリンクを介さず直接操作するため軽くレリーズでき、故障も少ないと思いますが、チャージレバーの位置がビューレンズに近いため指が邪魔され、丁寧に押し込まないと失敗しそうです。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/11/05(Sun) 16:52 No.2401

2023/11/05(Sun) 16:52 No.2401

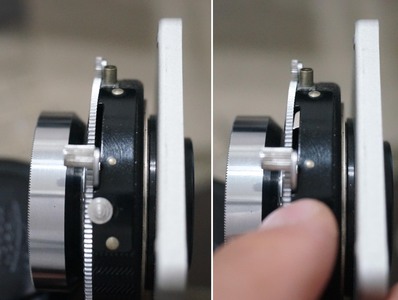

畳む時はレンズボード両側の2つの銀ボタンで前板を押し込みます。シャッターチャージ前後、フィルム巻き上げ前後関係なく操作できます。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/11/05(Sun) 16:54 No.2402

2023/11/05(Sun) 16:54 No.2402

隙間を手で覆ってもさほど改善しないのは、元々暗いスクリーン、反射率が落ちたミラー、閉鎖されないルーペという、戦前TLRに共通する弱点をもっているからでしょう。

特に周辺像が確認しづらい場合があります。全く使えないというほどでもないので、取り合えず楽しんでみます。

さて戦後ラインメタル社から同名のPerfektaというベークライト簡易135カメラが出ています。検索で混同するかと思ったら、そっちはほぼ検索に掛かりません.

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/11/05(Sun) 16:55 No.2403

2023/11/05(Sun) 16:55 No.2403

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/11/05(Sun) 17:01 No.2404

2023/11/05(Sun) 17:01 No.2404

f8,1/100

イルフォードパンF+、EI50、D76(1:0)25度5分、

開放からf8くらいまで画面下1/3くらいが甘い、アウトフォーカスのよう。開放では上1/6くらいも少し甘いのはレンズの収差だと思いますが下は平行がとれていないかもしれません。f8では24インチモニタで見てようやく甘さを指摘できる程度に改善する(多分被写界深度で)ので、まあf11から16で撮影すれば問題ないでしょう。

戦前ノンコートレンズですから、逆光では盛大なフレアと、角度によりゴーストが出ます。でも多少コントラストが残っていて表現にもつかえる程度でしょうか。

順光では、クラシックとしては普通のコントラストです。

それと赤窓からの漏光が画面左上隅に出るコマがあり、まめに窓を閉じるか、赤窓に光を当てないよう注意すべきです。

これはテストでわざと厳しい条件でしたから、今後はクラシックを使うにあたって常識的な注意をします。

本来は1を出したら赤窓は蓋をするので、完動品なら問題にはならないでしょう。

本気の撮影には少し考えものですが、操作が楽しいカメラですので欠点をカバーするように使っていきたいと思います。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/11/08(Wed) 22:49 No.2410

2023/11/08(Wed) 22:49 No.2410

数々の斬新なアイデアを取り入れながら消えて行った京セラのAF一眼。マイナーどころか話題になる事も無くひっそりと消えて行った

京セラAF一眼について語りたいと思います。

皆さん宜しくお願い致します。

他のスレッドをご覧になれば、望ましい投稿の形式がおわかりになると思います。よろしく。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/08/26(Sun) 00:32 No.1346

2018/08/26(Sun) 00:32 No.1346

210AF

35−70mmズーム

24mm

60mmマクロ

ストロボCS-250AF

1.6xAFコンバーター

ストロボ以外は10数年前に処分し残っていません。

性能は当時の平均レベルと思いますが、当時他社のAF機を使ってないので確かなことは分りません。

露出は1絞りから1絞り半オーバーでリバーサルには全く向いていない。

コンタックスのレンズが使えるという触れ込みのAFコンバーターは図体の大きなレンズは使えず

唖然としたのを覚えています。

(記憶違いでなければレンズボディがAFビームを遮ってしまうため)

露出がダメで、コンタックスレンズが思ったほど使えなかったのであまり使わずお蔵入りになった。

画像サンプルを探してみます。

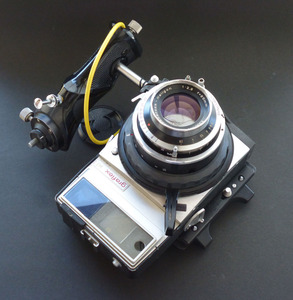

トヨフィールド45CFL

設計発売サカイマシンツール(制作は韓国)、2002年(推定)発売。

ポリカーボネート、カーボン繊維強化ABS樹脂を使って1.5kgという圧倒的軽量の4x5テクニカルカメラ。

サイズ20.1 x 17.7 x 10.2cm、重量1550g

機構は金属製トヨフィールド45Aと共通。インフィニティストッパーなど各種アクセサリも共通。

4x5インチのグラフロックとスプリングバック。標準は折り畳みフードつきピントグラスだが、トヨのマグニファイアバックや双眼ルーペも利用できる。縦横はバックを差し替え。

バックアオリはなくベッドダウン15度を利用した後ティルトのみ。

フロントスタンダードはフルアオリ可能(ベースティルト-15〜+15度、スイング20度、ライズ28.5mm、フォール20.5mm、シフト28.5mm)

フランジバック8cm〜36cm

45CFは110x110トヨフィールドボード、45CFLはテヒニカ45ボード仕様。

ホースマン45HDとほぼ同格だが、ボードが大きく(特にトヨボード)繰り出し量が360mmあるので比較的大型のレンズも使用出来るところが特徴。

樹脂製だが主要な可動部は金属で剛性は保たれている。ただし落下衝撃には金属カメラほど堅牢ではなさそう。

とはいえ剛性はテヒニカ45やホースマンと較べると若干甘く、精密な焦点保持は難しい所があるが、設定がずれたりしないし、しなりは復元する。多くの木製暗箱よりは頑丈なので小絞りを使えば実用上問題無い。

使用可能レンズはフラットボードで90mmからテレタイプ500mm程度。凹みボードでは75mm可能。フロントスタンダードを収納用の内側のレールに乗せればもっと短縮可能だが、内側は伸縮機構はないし、ベッドの蹴られに注意を要する。また望遠ボードでさらに長焦点も可能だが、無理はしないほうが良さそう。

今回レポートを書くにあたって発売年を調べたがわからず、2002年11月にphoto.netの新製品レポートがあったので推定した。その後2004のShatterbagに軽量大判の比較記事が掲載され、私が購入したのが2006年であるので、概ねその辺だろうと思う。

1.5kgというのは木製暗箱の軽い方と同等にもかかわらず、若干かさばるもののセットアップはテクニカルカメラと同様に迅速で、撮影体勢に入る時間は木製暗箱とは比較にならない。

210mmクラスのジンマー程度のレンズなら装着したままベッドを畳むことが出来、カバー部分はグレーの透明樹脂なので何がセットされているか畳まれていてもわかる。

Wollensak Raptar wideangle 90mmf6.8

4群4枚の廉価版レンズだが、絞れば十分な解像力と、少々のライズも許容できるイメージサークルがある。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/02(Thu) 20:32 No.1981

2022/06/02(Thu) 20:32 No.1981

開放では見ただけで周辺の締まりがSchneider Angulon 90mmf6.8(2群6枚)に比較して緩いけれど、f22に絞ればごく端以外は遜色がない性能になります。テスト撮影ですが細部の精細さに驚きました。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/02(Thu) 20:36 No.1982

2022/06/02(Thu) 20:36 No.1982

75mmは35mmカメラで21mm相当なので、28mm相当の90mmよりもダイナミックになる。

コムラー75mmは開放近くでは周辺が甘いが、f16に絞れば十分良好な描写。

Super-W-Komura 75mmf6.3

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/02(Thu) 20:49 No.1983

2022/06/02(Thu) 20:49 No.1983

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/02(Thu) 20:55 No.1984

2022/06/02(Thu) 20:55 No.1984

ダブルアナスチグマットでも柔らかいのに、ザッツプロターとして前後単独で使うとソフトレンズになってしまう。

向かい合わせ対称型で収差補正しているダゴールやジンマーと違ってプロターは前後片側だけで収差を補正しているので単独でも良好という記述を読んだことがあるが、少なくともこれはダゴールやジンマーと変わらない。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/02(Thu) 21:26 No.1985

2022/06/02(Thu) 21:26 No.1985

おかげで最近は数千円も出せば程度が良いものが入手できる。

たぶんこのタムロン150mmf6.3も、テッサー型だと思う。絞ると締まる。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/02(Thu) 21:32 No.1986

2022/06/02(Thu) 21:32 No.1986

ダゴールやジンマーの前玉外しが余裕で使えるが、後玉だけでは突然収差が増えるのでf32〜f45まで絞らないと先鋭にならない。ソフトレンズとして使う手はある。

標準型の長焦点は小型なので荷物の軽量化が図れる。フジノンC300/8.5は、テッサーの張り合わせ面を外して空気レンズにした4群4枚、大変シャープだ。35mmカメラの85mm程度の中望遠になる。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/02(Thu) 21:39 No.1987

2022/06/02(Thu) 21:39 No.1987

非常に大きな包括角度を持っており、ここに挙げた180mmと270mmはいずれも8x10インチを余裕でカバーできる。

270を望遠として使っていたが、#3シャッター入りで重量があるのでトヨ45CFLには向かないと思って最近はトヨでは使っていない。

前玉を外すと470mmf11になるが、さすがにモノレールビューでしか無限が出ない。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/02(Thu) 21:47 No.1988

2022/06/02(Thu) 21:47 No.1988

夜桜。トヨフィールド45CFL, f22,20分、フジフィルム160NC

重いレンズだがこの程度なら45CFLで十分保持できた。

ダゴールタイプは開放付近では球面収差がオルソメターより多く、ふわっとハロが掛かってシャープではないが、絞るとクリアになり、大変広いイメージサークルが得られる。

言葉で表すのは難しいが滑らかで、絞り込んでもシャープなだけではない美しい描写が感じられ、つい手にしてしまうレンズタイプだ。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/02(Thu) 21:59 No.1989

2022/06/02(Thu) 21:59 No.1989

リンホフではシュナイダーテレアートンやテレクセナーが有名だ。

テレコンゴー300/8は明るさを抑えて300mmクラスのテレタイプでは最小最軽量であるが、非常に高性能でもある。廉価版のイメージだが素晴らしい画質だ。

コンゴー400mmf8もいい。500mmは使ったことがないが、友人の話では良いらしい。

テレタイプのイメージサークルは標準タイプより小さいが、フィールドであおる程度では十分と考えている。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/02(Thu) 22:05 No.1990

2022/06/02(Thu) 22:05 No.1990

とはいえ、操作入力や荷重によってしなる感触は、ひたすら堅牢なリンホフや小型でも剛性が高いホースマン45を知っていると頼りなくなるのは否めない。

しかし、ケーブルレリーズを使う限り長時間露光でも機械的なブレを起こしたことはないし、それなりに注意して使用すれば問題ないと思う。

国産や西独製ではちょっと見かけない、アクセサリーシューが微妙に斜めなのはご愛嬌...

ベッドを開くには、レール伸縮ノブを少し引っ込めるとロックが外れる。

そのまま引き起こせばまず90度で止まり、タスキを押してさらに15度ドロップベッドすれば広角で蹴られない。

フロントスタンダード下のレバーを中央位置にすればロックが外れ、収納レールからベッドの可動レールに乗せることができる。

この時ベッドのレールを動かさずにそのままスタンダードを乗せることも可能だが、レールを引っ込めて収納レールにくっつけるとよりスムーズにスタンダードを移動できる。

使用するレンズに合わせてインフィニティストッパーをセットしておけば、きわめて迅速に無限遠が出る。ただし距離計連動カメラではないので、どうせピントグラスで焦点合わせすることになるのだから、よほど目測で手持ち撮影を指向していない限りはストッパーの必要性はすくないのではないか。まあ便利ではあるが。

前後はベースティルトで、焦点移動でフォーカスを合わせ直す必要がある。これはほとんどの暗箱やフィールドカメラでも同じで特に不便とは言えない。

可動部分が金属とはいえ、華奢なことも確かで、スタンダードを出したままや、アオリを正立位置に戻さずにベッドを畳もうとするなど無理をすると壊れてしまいそう。落ち着いて確実に操作できるように日頃から操作に慣熟しておくことは大切だ。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/06/02(Thu) 22:34 No.1991

2022/06/02(Thu) 22:34 No.1991

おそらくテナックスに固定装着されていたものかと思いますが、単体レンズで購入。

非常に小型で軽量大判機に使えれば有用と思っていました。

ノーマルのダゴールf6.8は開放近くでは包括角度75度前後ですが、絞り切ると100度を超えるものがあり、75mmなら4x5も夢ではない。

でも、この個体はだめでした。レンズそのものがダメなのか、鏡胴で蹴られているのかわかりませんが、4x4インチや6x12cmもだめで、少しあおれる余地がある2x3インチ用と考えた方がよさそうです。

広角設計のf8やf9のダゴール(W.A.Dagor)はごく小型でかなり包括角度が大きいですが、十分な実力を発揮するには絞り込む必要があります。

ただWAタイプで9cm(3 5/8in)より短いのを見たことがない.

絞り込んでいますから、イメージサークルの端端まできわめてシャープです。

画面下にトヨフィールドのベッドが映り込んでいますが、中心が下に寄っているテヒニカボードのためと思われます。

Dagor 7.5cm f6.8, f45, 旧アクロス4x5,ミクロタインx1,24度7分

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/06/08(Thu) 19:07 No.2258

2023/06/08(Thu) 19:07 No.2258

Century Graphic

小型軽量の6x9cm判テクニカル・プレスカメラ。メインフレームはABS樹脂(マホガナイト)

製造:1949年〜1970年(Graflex.org),米フォルマー・シュウイング社,あるいはグラフレックス社製。

フォーマット:2-1/4 x 3-1/4インチサイズシートフィルム,グラフロックロールフィルムホルダー(620,120,220,70mm)使用可能.

標準レンズ:(ウォレンサック)Optar101/4.5,コダックEktar101/4.5

距離計:カラート製距離計連動モデル(Top viewfinder, side rangefinder)あり。101mmのみに連動。距離指標により単独距離計として使用可能。距離計を省いたシンプルなモデルもある。

折りたたむと14.4x14.0x8.1cmの突起がないボックス状になりパッキングに有利。上部の貼革に覆われたリリースボタンドロップベッドが開き、フロントスタンダードのロックを起こして引き出す。レンズのフランジバックに応じたストッパー位置を調整しておけば一瞬で無限遠が決まる。

ストッパーは4x5グラフレックスと共用で、近年トヨがライセンス生産していたのでまだ新品が入手可能。

× フォーカシングレールはアルミ製1段伸で伸長量が19.7cmある。伸長量が不足した場合、フロントの開口部が小さく延長ボードは蹴られる可能性が高いでしょう。また延長バックは見たことがありません。

リンホフ23系やホースマンと比較して頼りない質感ですが、剛性は高く作動は滑らかです。

○ フロントスタンダード収納位置のレールも、ベッドのレールにリンクして動くため、ベッドダウンすればSuperangulon47mmが使えます。

レボルビングバックではありません。縦位置用に、ボディ側面にも三脚穴があります。

カラートRFは標準101mm専用ですが、試した100mmf3.5〜5.6クラスでは最短1mまで連動しています。他の焦点距離は、レール上の距離指標を読み取って、焦点板で測距作成した該当レンズの指標に移し換えます。

精度が必要なら焦点板を用いますが、2x3のスクリーンは小さく、四隅は見難いため広角の焦点合わせは苦しいです。距離目測、光学ビューファインダーで範囲決定する方が能率的です。

これほど小型軽量と高い撮影効率を両立したレンズ交換可能な6x9cm判カメラを他に知りません。特に複数レンズを携帯する際には圧倒的でしょう。

もっと小さく軽い木製暗箱は存在しますが、大判暗箱と操作の手間は同じなので撮影状態に持って行くのに時間が掛かり、さらに構図を変えつつ連続撮影するのは難しいでしょう。また他の金属製テクニカルカメラは随分重くなります。

一方操作性ではフジG690系に敵うものはないでしょうが、レンズ5本携帯するのは覚悟を要するでしょう。マミヤプレスも同様です。

マキナIIIはかなり近い位置にありますが、レンズの自由度はセンチュリーに一歩譲るでしょう。

もはや2x3シートフィルムは現実的選択ではありませんので23ロールホルダーを使うことになります。

純正グラフレックス製はプラスチックを多用し最も軽く良い選択ですが、ノブ巻き、レバー巻き共にカウンター1を出すため手動操作が一部必要で、咄嗟の際に不安があります。

その点はホースマンやマミヤRB用のカウンター自動リセットは安心です。

ただしマミヤRB用は初期の丸っこく重い67用しか装着できません。手持ちが潤沢で、67で納得できる方以外はお勧め出来かねます。

ホースマン初期型金属製は装着出来ず、プラスチック製が使えます。バック固定爪を噛む部分が1mmほど分厚いため、グラフロックバック上下の固定爪ビスにワッシャーを1-2個噛ませて爪を浮かせます。この処置後も純正ホルダ固定に支障はありません。

リンホフラピッドロレックス23はアパーチャーが合わず適合しません。

れんずまにあ

れんずまにあ  2015/10/12(Mon) 21:20 No.14

2015/10/12(Mon) 21:20 No.14

短焦点は47mmまで確認しましたが、レール奥に余裕があり45,もしかすると38や35も無限遠が出るかも知れません。ベッドの蹴られは不明。長焦点は対称型150mm、テレタイプ180mmまでは可能です。コンゴー300mmは構造上無理でした。

シャッターサイズはコンパー#0まではベッドを畳めます。最後期コパル#0はボード固定爪と衝突するので数ミリワッシャーで浮かすとよいでしょう。

フロントスタンダード開口部が狭いので後玉径が大きなレンズは装着できません。後群を後からねじ込む手もありますが、蛇腹内径が狭いためそれも無理なレンズがあります。結局小型レンズに落ち着くでしょう。

レール上のストッパーは65mmまではドロップベッドに設置できますが、47mmは奥のレールなので設置できず罫書きラインを目安にフロントスタンダードを止めますが、短焦点なのでわずかの固定位置のズレ、傾きがピンぼけ片ボケの原因になります。確実を期する為には焦点板で確認を要する、つまり装着は可能ですが自在に交換できるレンズとは言えません。47mmクラスは広角専用機を別個に携帯するほうが機動性が高いでしょう。

<レンズボード>

23用は45グラフィック用を縮小したような構造で、昔フライス加工で1枚製作したことがありますが自作には骨が折れます。Kanさんに依れば縁のリムは固定に不要なのでフラットボードでもよいとか。デッドストックが偶に出ます。

写真>ボディ装着:Apo-Lanther 100mmf4.5, 左:SuperAngulon 47mmf5.6, 手前:Angulon 65mmf6.8, 右:Telomar 180mmf5.5

れんずまにあ

れんずまにあ  2015/10/12(Mon) 21:22 No.15

2015/10/12(Mon) 21:22 No.15

アオリは前板のみ、ライズ、シフト、アップティルト(ベッドダウン時にフィルム面と平行になる)が可能です。またスイングはありませんがガタを利用して少々の調節ができます。101mm、無限遠でフルに操作できますが、65mmではベッドアームに当たるため横移動が制限されます。

れんずまにあ

れんずまにあ  2015/10/12(Mon) 22:10 No.17

2015/10/12(Mon) 22:10 No.17

最近は扱える方が少なくなりましたね。

濃密なポジを見せると凄いとなるのですが、カメラを見せると引かれてしまいます。

ベッドダウンして、オフセットボードが使えると広角は良いのですが、拝読すると少しムリっぽいですね。

efunon

efunon  2015/10/13(Tue) 20:40 No.23

2015/10/13(Tue) 20:40 No.23

オリジナル標準レンズのオプターとエクター101mm/4.5は経験がありません。Graflex. org.には5枚玉105/3.7の記載があり、メダリストと同じヘリア構成らしく興味深いです。純正で広角/望遠が供給されたかわかりませんが、広角にはワイドフィールドエクター80/6.3が相当するのでしょう。

他社レンズに視野を広げると多士済々な選択肢が開けます。その中で私が経験したレンズを紹介します。

<標準レンズグループ>

ApoLanther 100/4.5 105の誤植ではなく100もあります。実焦点距離は同じなのか本当に100なのか不明。カラート距離計には最短まで連動します。少し暗い開放値ですがColor-Heliarより一絞り分尖鋭で、解像力はSymmar100と同等。イメージサークルはやや狭くTessar100と同等。

Symmar100/5.6 初期型ですが開放からすばらしい解像力。カラーバランス良好。有り余るイメージサークルでセンチュリーグラフィックでは使い切れません。初期型は前玉外しで長焦点化でき、山岳などで重宝されたと言います。100mmは175mmf12になりますが、センチュリーではレール伸長が不足し使用困難です。後玉だけでは性能が不満足で、f32くらいまで絞らないと精密描写は出来ません。

Heligon80/2.8 グラフレックスXLの明るい標準。開放からf8までは6x7、f11からは6x9をカバーし35mm相当の準広角として使用できます。

Planar80/2.8 ヘリゴンと同じ事が言えます。シャッターが大きいので装着にはワッシャーでボードから浮かせる必要があります。ヘリゴンは5枚絞りですがプラナーはほぼ円形絞りで、そちらを重視される方もおられます。

Planar100/2.8 後玉径が大きく装着困難。

FujinonW105/5.6 国産100mmクラスでは最も小型。非常に高画質でカラーも良い。

NikkorW105/5.6 フジノンと双璧。フジノンCMと同じくフィルター径が大きいのでベッドを畳むことが出来ない。

Skopar105/4.5 戦前型、センチュリーRFに前オーナーが付けていました。しっかり写りますが転売してしまいました。ネットでは他にもテッサー105/3.5やクセナー,ロスエクスプレス105/3.8など69スプリングカメラのレンズを移植したものを見ます。前玉回転レンズを直進繰り出しで使えるので画質的にはオリジナルボディより有利ではないかと思います。

<写真:上からApoLanther100/4.5,SuperAngulon47/5.6, Angulon65/6.8,Telomar180/5.5.無限遠位置.ストッパーに注目してください>

れんずまにあ

れんずまにあ  2015/10/15(Thu) 23:19 No.26

2015/10/15(Thu) 23:19 No.26

SuperAngulon47/8 小型軽量超広角。フィルター径40.5mmで装着したままベッドを畳めます。シフト無し6x9範囲は充分な画質ですが、中央から切って645までトリミングすると四隅の画質はf22でも甘いので注意。開放f値が暗いのでフォーカシングスクリーンで端の焦点を確認するのは難しい。中心24x36部分の画質は開放から35mm用50mm標準をf8に絞ったのと同等のハイレベル。

SuperAngulon47/5.6 単にf8より明るいだけではなく設計も進歩していて周辺画質が改善されています。前玉が大きいのでベッドは畳めません。47mmはどちらも無限遠を出す手間が掛かり、奥のレールにセットするためアオリが出来ません。47mmクラスは広角専用機を別に持つ方が機動力ある撮影ができるはずです。しかし小型なので非常用にバッグに忍ばせておけば役に立つこともあるでしょう。

Angulon65/6.8 #00シャッターの恐ろしく小型軽量の広角。対称型65mmからはレールにストッパーを設置でき、47mmより実用的になります。2群6枚のダゴール構成で、開放付近の周辺画質が低いがf11より絞れば整ってきます。SuperAngulon65/8は他機種で使用したことがあり、開放付近はAugulonより明瞭に高画質です。装着テストしていないのでお求めになる場合はご確認を。

Topcor65/7も高画質でお勧めのレンズです。ただしホースマンで使う方がよいと思いますが...

Color-Skopar75/3.5 箱入単体レンズを試しました。元来66-645用ですがf16に絞れば67まで写ります。ただし周辺画質は流れていて、そういうのは「カバーしている」とは到底言えません。66を超えるフォーマットは断念しました。

<写真:彼岸花 Century Graphic, ApoLanther100/4.5,f4.5,Reala Ace 220, 手持ち>

れんずまにあ

れんずまにあ  2015/10/15(Thu) 23:24 No.27

2015/10/15(Thu) 23:24 No.27

Telomar180/5.5 テレタイプ望遠。後述のテレクセナー180より少し大きく、テレアートンやロテラーと同クラス。前玉φ40.5mmだが後玉径が大きくフロントスタンダード開口部を辛うじてクリア。画質はゾナー180/4.8と同等で最高クラス。山岳風景の切り取りでは距離計はほぼ不要、目測で充分撮影可能のため重宝します。

Tele-Xenar180/5.5 最も小型なテレタイプ180mm。携帯性は有望なのですが画質がやや劣る印象でした。個体差かもしれません。

他にTele-Arton180/5.5やRotelarも使用可能と思います。他機種で使うとその2本は優秀でした。

Apochromat-Artar150/9 製版/マクロレンズ。対称型のため蛇腹を一杯に伸ばす必要があり近接側に余裕がない。開放付近では無限遠の性能がやや劣るのはマクロだから仕方がないとはいえ、FujinonA180/9は無限遠でも高性能なのでどうかなと思います。

150以上の対称型、180以上のテレタイプを試していません。テレコンゴー300/8は有望でしたが後玉が大きく、後部からネジ込もうとしたら蛇腹に干渉し構造的に装着出来ないことがわかりました。

<写真:西穂高から槍ヶ岳を望む,Century Graphic, Telomar180/5.5,f11,Reala-Ace220, 手持ち>

れんずまにあ

れんずまにあ  2015/10/15(Thu) 23:38 No.28

2015/10/15(Thu) 23:38 No.28

この種のカメラではホースマン(確か985)を持っていますが、ご紹介のようにこれに比べるとかなり軽いようで、特にプラスティック製のフィルムバックが軽いですね。でも操作してみた感じでは悪い感じはなく、しっかりできているように思えました。金属であるべきところはちゃんと金属になっており、プラスティックの使い方が上手で、あちこちに米国流の合理主義が貫かれているように思われます。

蛇腹や各部動作に問題はなさそうですが、1点、カラート距離計のハーフミラーがダメになっているようで、二重像の一方が殆ど全く見えません。ハーフミラーを付け替える修理が必要そうです。

ホースマンも機種によって少しずつ可動部の有無が異なりますが、バック側はともかくとして、フロント側ではスイングがないのが最大の違いということになるのでしょうね。それ以外は概ね同等のように思えました。フォーマットが横位置固定なので(昔、レボルビングバックの VH-R も持っていましたが、大きいので売ってしまいました)、長手方向のフォーカスコントロールは出来ないということになりますが、カラート距離計は調整を頑張れば、標準域のレンズであれば若干の焦点距離の違いは吸収できるそうなのでそれに魅力を感じました。

日浦

日浦  2015/10/26(Mon) 23:37 No.37

2015/10/26(Mon) 23:37 No.37

伝道師冥利に尽きます(^^)

Xenar105/3.5つきは比較的ポピュラーな組み合わせですが、純正だったのか単体を購入したのかわかりません。

これは前玉回転ではないのでコダックデュオ620などから外したものではありませんね。

しかしCOMPUR-Pって...何でしょうね。

距離計がしっかりしている分少し重めですが、100mmで1mまで連動してくれたら実用敵には不満がありません。

そして重量級のリンホフだけでなく軽量のホースマンと比較しても圧倒的に軽く、手持ち撮影が楽しくなります。

リンホフ,ホースマンなどは、交換レンズを多数持つと一眼レフより軽くなるものの、標準レンズ付き2.5kgはずっと携帯して手持ちするのは厳しい部類でしょう。

センチュリーはスプリングカメラには及ばないけど、それに近い負担で撮影出来る気がします。

注意することは、ベッドを引き起こすとほんの少しレールが繰り出されることで、そのまま撮影すると無限遠から外れてしまいます。日浦様のお写真でも少し繰り出されていますね。

RFだと確認するので失敗は少ないですが、RFなしの目測だと、レールを無限位置に戻すのを忘れてピンぼけ撮影することが結構あります(実体験)。

RFのミラーが劣化しているのは残念です。カラートの部品は残っているでしょうから米国業者、あるいは鈴木特殊カメラさん辺りにチェック入れるのも手かと。

純正バックの軽量さは素晴らしいですね。ホースマンにも使えるはずです。撮影画面のプロポーションに好き好きがありますが、考えてみると些細な違いかなあ...

スウィングですが、23テクニカルで出来るのはホースマン985以降だけで、リンホフ23最終型でも出来ません。(45Vは出来る)

まあ穿った見方をすると、リンホフは最初からレボルビングが出来ますから無理しなかった、馬男はレボ出来ない985でスウィング付けたが、結局VHからレボ追加しちゃったと...

ただ23テクニカルでそこまでアオるかと言うと、ピントグラスが4x5より小さく見難いし、焦点距離も程々に短いので絞って済ませちゃうことが多いのも確かです。機種間ではセンチュリーは軽快なので手持ち指向が強く、馬男はしっかりしていてムーブメント豊富なので三脚固定であおるという使い分けが出来そうです。

もし交換レンズをお考えなら、ストッパー増設をお勧めします。これがあると暗闇でも瞬時に無限遠が出せますので能率がまるで違います。

標準100mmとテレタイプ180とは位置が接近してトヨ(グラフィック互換)のストッパーは互いに干渉しますので、ボルト座を片方切り落として設置しています。強度的には充分です。65mmは奥に見え、ベッドになんとか乗る位置です。

*注意!トヨのストッパーの中でもトヨ・スーパーグラフィック用とトヨフィールド用は規格が異なります。グラフィック用はマイナスネジ、フィールド用は六角レンチでアリ溝サイズも全然違い互換性がありません。お間違えにならぬよう。

れんずまにあ

れんずまにあ  2015/10/27(Tue) 21:21 No.38

2015/10/27(Tue) 21:21 No.38

コンパーPはプレスフォーカス機能付きのシャッターです.普通のコンパーではセルフタイマーを仕掛けるときのボタンと同じ位置にあるボタンの役割がコンパーPでは違っていまして,このボタンを(セルフタイマーをかける時と同様に)後ろ側へスライドさせると,シャッターチャージレバーの走行経路の溝に「邪魔者の突起」が出てきます.このボタンを後ろ向きに押したままシャッターを切ると,シャッターチャージレバーが走って行って,この「邪魔者の突起」にぶつかることで,シャッターが開いたまま固定されます.「邪魔者の突起」はシャッターチャージレバーがぶつかるところが斜面になっていて,引っかかって止まりますので,そのまま手を離してもシャッターが開いたままになります.要するに,シャッター速度ダイヤルをバルブへ動かすことなしにシャッターを開放することが出来るわけです.

コパル等のプレスフォーカスレバーのついたシャッターではプレスフォーカスレバーを動かすとすぐシャッターが開くので,その都度シャッターチャージをする必要はありませんが,このコンパーPでは解除(プレスフォーカスのノブを前へ動かしてやるとシャッターの残りが走行し解除される)すると,またシャッターを開くためにシャッターチャージをする必要があります.ただし,特殊なメカを内蔵させることなく,ただ「シャッターを走行中に引っ掛ける」だけでプレスフォーカスを可能にしているのはなかなか合理的なような気がします.

そのようなわけで,シャッターはピントグラスの付いたカメラ用ですし,レンズの前玉鏡筒の形状などから言っても,最初からこういう組み合わせだったのかなあ・・なんて思っています(根拠はありません..).

レールの位置は,先にお書きのようにフロントベッド(蓋)に付いている部分とボディ内部の格納用台座のレールとが連動しているので,フタをするときに少し勝手に繰り出し方向にずれるような動きをするようですね.いずれにしても無限遠からすぐに繰り出されてきますから,チェックは怠らないようにしないとなりませんね.

スイングは(ホースマンの経験があるだけに)違いとして書きましたが,確かに付いているカメラは少ないですね.先日もローライフレックス SL66E で撮影し,そのときにティルトを結構使いましたが(地面全体にピントをあわせるようなときに力になる),SL66E はスクエアなので1軸だけで良いし,ピントグラスにフレネルもあり,シフトもないのでピント面のコントロールに特化したカメラであるのは間違いありません.それに対して,センチュリーグラフィックはピントグラスがただの磨りガラスで周辺が暗いこともありますから,おっしゃるようにシフトに特化したカメラと位置づけて使うのがいいかなと思っています.それでしたら距離計も有効ですし,フレームファインダーがシフト量に応じてちゃんとずれてくれるので(当然!),

ハーフミラーは,距離系部分がおおぶりなこともあるので自分で手を入れてみようかと思っています.光学実験部品グレードのハーフミラーを既に手配しております.

いろいろ試してみたいと思います.まずは距離計の修理から・・・

日浦

日浦  2015/10/27(Tue) 22:10 No.39

2015/10/27(Tue) 22:10 No.39

リンホフ70に付属したレンズに同様のシャッター開放機構を持つシンクロコンパー#0が2機(105,180)ありまして、そのような機構があるのは存じておりましたが、リンホフ銘入りフロントカバーが付いたモデルなので単に「SYNCHRO-COMPUR」としか記されていません。そういう機構をもつのはリンホフだけかと思っていました。

当家のコンパーを並べてみると、プレスフォーカスが一番欲しい#00(47mm,65mm)にはそのような開放機構がありません。

#00はバルブで開き、レリーズで止めるしかありません。これはリンホフ純正組レンズでも同じです。(酷いものはレリーズソケットすらシャッター側に装備されず、ボードのソケットがないとレリーズが付けられない)

逆に#00はセルフタイマー位置Vがあります。セルフは大概粘っているので怖いですが、何機かは健在です。

もっと大きな#1や#2の初期はプレスフォーカスレバーや上記のP機構がありませんのでTで開放します。

その後#0以上はプレスフォーカスレバーやピンが装備され、シャッターチャージ後は自由に開放できるようになりました。その出現はグラフレックスXL時代に一致しているようです。

最後のモデルではシャッターチャージしなくても開放できるようになり、これで漸くコパルの操作性に追いついたことになります。

1985年頃あるプロカメラマンに聞きました、「この間仕事に使うシャッターをコンパーからコパルに全部替えたら失敗が物凄く減ったよー」

れんずまにあ

れんずまにあ  2015/10/30(Fri) 22:16 No.40

2015/10/30(Fri) 22:16 No.40

プロンターやコパルの形式はコンパーより一段劣るように言われますが,機械工学的には合理的なのだという話もあります.コンパーのバネのかけ方は効率が悪く,バネを強くすると鏡筒を歪ませる力も働くのでよくないのだとか,撃力が働くところがあるので材料が良くないと長く持たないとか,そういう話も聞きました.だからといってプロンターに故障が少ないかというとそうでもないですが,これはコンパーよりローコストだったからで,同じコストで作ったらプロンター式のほうがいいのは,後のレンズシャッターの流れ(セイコー vs コパル含む)を見ても事実なのかもしれません.

カメラから話が逸れてしまいました.今センチュリーグラフィックを整備中ですが,ダメになったハーフミラーを土台から外すところでちょっと難儀をしております.

日浦

日浦  2015/10/31(Sat) 22:38 No.43

2015/10/31(Sat) 22:38 No.43

ご覧の通り,カラート距離計はレンズ類が全くない等倍の距離計です.調整可能な箇所が非常に多く,距離計の蓋を閉じてからでも前のネジで距離計の左右のズレ(普通の距離計の上下のズレ,つまり像がずれる方向と直角の方向)が調整できるほか,内部的にはレンズの焦点距離に応じた調整が可能ということです.お気に入りのレンズがあればそれに合わせこむのも一興かと思いますが,今回はおとなしく,もとの Xenar 105mm F3.5 にそのまま合わせました.きちんと調整すればかなり信頼に足る高精度な距離計かと思います.

日浦

日浦  2015/11/23(Mon) 20:51 No.76

2015/11/23(Mon) 20:51 No.76

ホースマン980 + プロフェッショナルトプコール 105mm F3.5

本体+レンズ 1981g

フィルムパック 559g

ピントグラス 243g

------

合計 2783g,本体+レンズ+フィルムパック 2540g

センチュリーグラフィック + クセナー 105mm F3.5

本体+レンズ 1359g

フィルムパック 325g

ピントグラス 173g

------

合計 1857g,本体+レンズ+フィルムパック 1684g

重さでは全体に,ざっと 2/3 程度ということになります.ホースマンは金属製ボディによる頑健性,スイングやバックティルトの自由度,レンズボードの大きさ,などなど多くの利点はありますが,センチュリーグラフィックの「マホガナイト」も結構頑丈そうですし,ピントグラスのフードが布や革でなく全金属製だったり,シフト時もフレーミングの目安にできるフレームファインダーが備わっているなど,利点もあります.

大きさについては,特に幅が小さく,距離計が側面についていますが,距離計込みでもホースマンとはさほど変わりません.ホースマンは側面のストラップ・グリップの金具やバックティルトの金具が出っ張っており,またセンチュリーグラフィックでも引き蓋の遮光のためと思われる突起が横方向にでているので,思ったほどにはスペース効率は悪く無いと思います.

日浦

日浦  2015/11/23(Mon) 21:09 No.77

2015/11/23(Mon) 21:09 No.77

ホースマンとの比較

いずれも大変ありがたい情報です.

ホースマンとの比較では,半分くらいかと思ったらRF付きは少し重量がありますね.

距離計無しも持ってみると結構重いので,2/3というのは妥当かもしれませんが,それでも2kgを境に手持ちの軽快さが違うように思います.

ホースマンなど金属テクニカルはレンズを沢山持つほど中判SLRよりトータルで軽くなるのですが,ボディが非常に重いので手持ち撮影は結構大変ですね.距離計連動機は手持ちも出来ますが,旅行で首に提げて1日歩き回れば,翌日には首が回らなくなるだろうなーと想像してます.

その辺センチュリーグラフィックは携帯できるぎりぎりの線ではないかと.実際大雪山や西穂高に首から提げていけましたし.

れんずまにあ

れんずまにあ  2015/11/27(Fri) 23:35 No.80

2015/11/27(Fri) 23:35 No.80

センチュリーと、ホースマンの購入を検討し始めて色々検索をしているうちにここに辿り着きました。

昨年、突然クラカメフォーラムがなくなってしまい意気消沈していたところ、今こうしてまた見慣れたお名前の方々が話をされているこの板をみて心温かになっております。

重さ、大きさ、機能的な比較が大変に参考になりました。

センチュリーか、クラウンにしようと思います。

へっぽこ親爺様と音信不通になってしまい、サイトも突然閉じて以前のデータは回収できない状態です。

でも、日浦様のご厚意で、こちらでまた1から再開することができました。

こちらでもなにとぞよろしくお願い致します。

ホースマンもセンチュリーも、たいへん素晴らしいカメラです。

どちらを選択されても、満足すべき結果が得られることでしょう。

怖いのは、どちらも欲しくなってしまうことでしょうか(笑

23クラウンは、ほぼセンチュリーの木製(マホガニー)版とお考えになられれば間違いないかと。

ただし、私は所有経験がありません。チラ見した範囲では、個体によってグラフロックバックの形状がセンチュリーと少し異なる可能性があります。

ピントグラスが外せずカットフィルムバック専用で、ロールホルダーが付けられない個体があるかもしれませんので、ご注意を。

またフォーカルプレーンシャッターがついたスピードグラフィック23も、シャッターがないレンズを使えて面白いでしょうね。

ご入手時には是非レポートや作品などご掲示ください。

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/01/19(Tue) 17:57 No.130

2016/01/19(Tue) 17:57 No.130

いらっしゃいませ。こちらのサイトが参考になったとのこと・・とてもうれしいです。ご覧になっている方があっても、ほとんどの方はなかなか書き込みまではしてくださらないと思うのですが、このように言っていただけるととても励みになります。

センチュリー・グラフィックですが、樹脂製ということの先入観がありましたが、手にしてみると思いのほか良いカメラでした。多くの外観写真や撮影例を、ホースマンと比較しつつ

http://nikomat.org/priv/camera/technical/index.html

にも載せていますので、よければ御覧ください。

また、もし不明点などありましたら遠慮なくお寄せください、分かる範囲で調べたり試したりしてみますので。今後ともよろしくお願いします。

日浦

日浦  2016/01/19(Tue) 20:55 No.131

2016/01/19(Tue) 20:55 No.131

ありがとうございます。本当に嬉しく今後共宜しくお願いいたします。

昨夜出物(だといいのですが…)のセンチュリーを早速ポチりました。

実は以前出物で、Graflex XL用のPlanar 80mm/2.8をレンズだけで廉価購入しました。イメージサークルが4x5をカバーしないとデータシートにありましたが、本当の所はどれくらいなのかと、あおらなければ4x5でも使えないかなと期待してです。

で、試しに撮ったのですが、やっぱりカバーしておらず...(写真添付しておきます。)

それで120で撮ることことにしたのですが、Speed Graphicですと120で撮るにしてはちょっと大きすぎで、これは参ったと思っていたのです。

それで、120サイズのカメラを物色した矢先にこちらのレポートに辿り着き、本当に幸運です。

日浦様のSuper Baldaxのレポートを見て依頼、ずっと探しているのですが中々良縁に恵まれていません。

それでも、日浦様の情報を参考にして今私が購入したクラカメは少なくありません。

お地蔵さんのRadionarの画をみて購入したのが、ZeissのErcona II(105mm f4.5付き)ですし、Baldaxのレポートを見て、何故かWelta Weltur (Xenar 75mm f2.8)を買っちゃいました。などなど。笑

今後共宜しくお願いいたします。

日浦様のサイトは本当に危険な、もとい非常に影響力大な内容ですね。

抜群に役に立つので、私も以前から100%影響されています。

お互い気をつけていきましょう(笑

さてプラナー80mmf2.8ですが、以前試した所、6x7cmでは開放でも無限遠から問題有りませんが、6x9cmでは開放からf8まではカバーできず、f11から四隅までカバーするようでした。

ご提示の画像では、もうすこしイメージサークルは広いように見えますが、やや近距離に焦点が合っていますから、少しサークルが広がっていることもあるかも。

センチュリーグラフィック用グラフィック23ボードにプラナー80の#1シャッターを付ける際には、少し浮かせないとカメラに装着出来ないかもしれません。

20年ほど前にやったことがありますが、詳細は失念してしまい、今再現できず申し訳ありません。

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/01/20(Wed) 21:42 No.134

2016/01/20(Wed) 21:42 No.134

情報ありがとうございます。

お話を伺って、なるほどです。

イメージサークルのチェックは∞でした方がよいのですね。

投稿したものは2.8の開放のものですが、ピンが数メートルでした。。。

69は厳しいかもしれないですね。私が落札したセンチュリーですが120ロールバックは66用が付いているようなので、取り敢えずは大丈夫そうです。

普段どこに行くにも何かしらのカメラを鞄に入れておかないと落ち着かない性分でして、大きくても比較的薄くなるグラフィックを普段使いのダレスバックに入れられないかと期待しております。

さて、センチュリー23ボードに1番付けるときに注意と聞き、ボードに取り付いているプラナーを確認してみました。絞り部品が確かに隙間ゼロです。ちょっと摺っていますね。汗。

また、別の話に飛びますが、この作業をやっていてようやくわかったことが…

スピードやクラウンの45ボードと、センチュリーの23ボード、これは厚さが違うのですね。厚さ2mm(ではないようです、数個のボードを実測して厚さは1.2mmでした。後日修正) の45ボードと、1mmが23用みたいですね。スピードを持っているのですが幾つかのボードの収まりが悪くカタカタするので裏に硬いスポンジを貼り付けてましたが、これはセンチュリー用なのかもしれません。

全くこれまで気が付きませんでした。

外形寸法は同じなのでしょうか。。。ちょっと調べただけだと出てきませんでした。

そして厚さが厚い45用のボードはセンチュリーにつくのでしょうか?

Planar80は、新型COPALにマウントされているのですね。

少し驚きました。XL用はCompur#1しか見たことがありません。

時代を考えると、XLに新COPALという組み合わせはあり得ないので、後に移植されたのでしょう。

画像では#0なのか#1か見えませんが、#1ではボード固定爪が掛からないかも。

グラフィックボードですが、45用と23用はサイズがまったく異なります。今出先なので正確なサイズをお示しできませんが...

45用はテヒニカ45ボードを抱え込むことができるサイズで、#3でも余裕です。

23用はホースマン8cm角よりも小さいです。

拙宅にはスピグラ4x5ボディがないので、45ボードはレンズのついでに手元に来た2枚のみ、厚みを測ったことがありませんが、2mmなのですか。知りませんでした。

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/01/21(Thu) 17:33 No.136

2016/01/21(Thu) 17:33 No.136

なぜかセンチュリーと一緒に,エクサクタマウントのついたセンチュリー23サイズのボードがついてきたのですが、エクサクタマウントのレンズにはシャッターがないのでベビースピグラ用なのでしょうね。

日浦

日浦  2016/01/21(Thu) 20:22 No.137

2016/01/21(Thu) 20:22 No.137

色々初心者で、しかも向学心が薄いワタクシめにご教授頂き感謝いたします。

もう少し自分で調べるべきですね。すみません。

本日ブツが届きました。それで実際に見て、自分がなんてトンチンカンなことを話していたのかお恥ずかしいです。こんなに小さいのですね。写真でしか見たことがなく、寸法を調べて確認したこともなかったので目が点になりました。

スピグラのボードの厚さを数枚ノギスで確認してみました。結果は厚さ1.2mmです。(どこかネットで見たと思いますが、2mmというのは嘘みたいです。すみません。)

そして、センチュリーの23ボードですが、厚さは1.0mmでした。(こちらは一緒についてきたボード1枚の調査結果です。)

一緒についてきたレンズはSymmar-S 5.6/100 Copal-#0

Singarの67ロールホルダー付きでした。

大きさ、重さは大変に良い感じですね。

常用のブリーフケースにすっぽりと収まりました。

Planar80/2.8ですがネットで購入しましたが、はじめからCopal#1がついておりました。大判カメラのシャッターは番数でその寸法は規定されていると思うのですが、これは正しい理解でしょうか?

また、このレンズには後玉の取り付けにシムリングが入っており何か光学的に調整をしたようです。この部分の距離(シャッターの厚さ)は、光学的にどれくらい像に影響を及ぼすのでしょうか。レンズ構成にもよるのでしょうが、わからないことだらけで知識欲だけが先走ります。

初心者の質問を繰り返しており、こちらの掲示板を汚しているようにも思え、恐縮であります。

(追記いたします)

私の懸案のPlanar80/28 Modern Copal#1 ですが、れんずまにあ様、日浦様がおっしゃる通り、ボード取り付け金具に干渉し、そのままでは取り付かないです。

3,4mm浮かすようにしないとならないです。

更に、後玉枠が干渉して、センチュリーの蛇腹の中にそのまま前からは入れられないです。直径で1,2mmなので、センチュリー側をリューターで少し削るか(なんか罪悪感があります)、もしくは、フィルム側から後玉部組を後でねじ込む感じです。

また、センチュリーのフタがそのまま閉まるかどうか…

楽しみながらまずは木か厚紙でボードを作り、各部寸法を確かめてみたいと思います。

Symmar-Sでしばらくは楽しもうと思います。

ところで、初心者が気軽に大判レンズのことを質問できるような場所があれば、紹介いただけませんでしょうか。日浦様のこちらの場所は、神聖な風が拭いており私のトンチンカンな質問を書き込むのに毎回恐縮しておりまして… :-(

割に丈夫な蛇腹で光線引きを見たことがありませんが、如何でしたか?

>こんなに小さいのですね。

うふふ、小さいでしょう。ユーザーが惚れ込む理由であります。その分失う物も多く、これで全ては賄えませんが。

正確なボード厚みご報告ありがとうございます。

>一緒についてきたレンズはSymmar-S 5.6/100 Copal-#0

>Singarの67ロールホルダー付きでした。

既にSingerでしたか。

Symmer-Sはおそらくボディより後のレンズです。

性能は恐ろしく良く、大きくあおらないなら開放から四隅まで最高レベルです。

>Planar80/2.8ですがネットで購入しましたが、はじめからCopal#1がついておりました。大判カメラのシャッターは番数でその寸法は規定されていると思うのですが、これは正しい理解でしょうか?

年次が新しいものはスクリュー径は一応互換性はあると思いますが詳細は存じません。

番数が同じでもメーカーによって、あるいは同じメーカーでも時代によってレンズ取り付け径が異なり互換性がない場合もあります。

純正でもシムが入っていることもありますが、オリジナルと異なるシャッターに換装されたため厚み調整をされたかもしれません。

この厚みを設計値から外したらどの程度劣化するかは試したことがありませんが、レンズ間隔が変化すると焦点距離が変わり、球面収差も変化すると思われます。

有る店舗で、最新コンパーのプラナー135/3.5は、後玉が本来の位置より浅いねじ込み位置でシャッター側のスリーブに当たるため、周辺画質に問題が生じるという話を聞いたことがあります。

>後玉枠が干渉して、センチュリーの蛇腹の中にそのまま前からは入れられないです。直径で1,2mmなので、センチュリー側をリューターで少し削るか(なんか罪悪感があります)、もしくは、フィルム側から後玉部組を後でねじ込む感じです。

そうでしたね。私もそういえばフィルム側から後玉をネジ込み直したような気がします。鳥頭で申し訳なしm(_ _)m

ボードへは、簡易的にボール紙のシムを何枚か重ねてシャッターを数ミリ浮かせたかと。

蓋閉鎖は、ダメでしょうねえ...

>ところで、初心者が気軽に大判レンズのことを質問できるような場所があれば、紹介いただけませんでしょうか。

うーん、私もそのような場所はよく存じません。

こちらでもよろしいのではないでしょうか。お答えできるほど私には知識はございませんが。

それに私のような者が出入りしているので神聖どころか堕落し..(うわ日浦様,お許しを

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/01/24(Sun) 13:09 No.141

2016/01/24(Sun) 13:09 No.141

シャッターとシムの件ですが,私もよく分かりません.実際,レンズシャッターを別のものに組み替えると干渉してシャッターの動作が怪しくなったり,とか,なくはないようです.前群と後群の距離による収差変動はレンズ設計によりけりとしか言えないと思いますが,シムが入っているならそのまま使うのがいいのではないでしょうか.

私も,大判のカメラやレンズで盛り上がっている場所というのはわからないです...個々は特に機種など限定しませんので,よければどしどし使ってください.たぶん敷居が高いのではなく,濃いメンバーが集まっているだけだと思います ^^;

日浦

日浦  2016/01/24(Sun) 23:58 No.142

2016/01/24(Sun) 23:58 No.142

大判レンズは、番数が同じでもシャッターユニットは出来る限りオリジナルのものを使うのが良いということですね。今後十分に注意したいと思います。

懸案のPanar80/2.8ですが、2mmも浮かせば取り付く位相があることを見つけました。Speedと記念写真を取りました。笑。

ただし、やっぱり後玉部組は裏からねじ込むことになります。そして一度蛇腹を伸ばした状態から蛇腹を縮める時に後玉部組の外径部が、1段目の蛇腹をプチッっと引っ掛けます。何回もやっているうちに蛇腹に穴が開きそうです。

また、センチュリーのフタですが無理くりですが閉まりますね。ただし何処かと干渉しているので本当に無理やり状態です。(多分干渉しているのはシャッター部組と、フタ裏のレール部品みたいです。同定しようと頑張りましたが、結局わかりませんでした。)

とにかく、このレンズは45のSpeedの方で120ロールフィルムバックと一緒に使うことにします。…でも、このパターンですとなんか出番が少なそうです。汗

ところで、絞り値のインデックスがないレンズに、後でF値表示を手書きで加えたい場合。調べる方法などご存知ないでしょうか?

単純に開放絞りの直径を実測して、そこから面積で半分になるように直径を求め、一段づつインデックスを手書きしていけばいいのかなと考えておりますが。。。正しいのか…

なんかレンズの光学設計によっても違うのかなとも…

Planar80/2.8の120フィルムボディを探すという初期の思惑から脱線しましたが、このセンチュリーは大変に気に入りました。せっかくなので、れんずまにあ様のように数個のレンズでシステムを組んでいこうと思います。

手持ちのレンズの中ですと、Yamasaki Wide Angle-Congo 6.3/90mmがあります。これならば小さいので問題なくセンチュリーにも取り付けられそうです。

でも今あるSymmar-Sの100mmと画角が近い…

中々うまい具合には行かないですね。汗

蛇腹の光漏れですが、懐中電灯のチェックは大丈夫そうでした。

丁度先ほど1ロール撮り終えたので、これから現像してチェックです。

大判初心者難民として、このサイトで今後も宜しくお願いいたします。

レンズシャッターの規格には詳しくないのですが,やはり個体差やカスタム品はあるようですね.前後のネジの規格や長さは決まっていても,その中での絞りやシャッター羽根の位置などにはメーカーなどによって少しずつ違いがあるのかもしれません.あるレンズではOKのシャッターが,他の後玉をねじ込むと干渉する,とかいうのがありました.

絞り値のインデックスですが,基本的には開放の位置から面積ごとでいいかと思います.割と新しいレンズシャッターは絞りレバーの動きと絞り値の段数が直線的に対応しているので,開放の位置でF値が合えば,あとは全部合うと思います.光学設計によって絞りの直径とF値の直線性の関係が問題になるほど狂うものは難しい(ほとんどありえない)と思います.

もう1つの掲示板も見つけていただいたようで,そうですね,特定の機種に依存しないものから雑談的なものまで,そちらでも気軽にやっていただけましたら嬉しいです.

日浦

日浦  2016/01/26(Tue) 20:52 No.144

2016/01/26(Tue) 20:52 No.144

インデックスと実絞り面積、それから新しいシャッターではインデックスが等間隔に設計されているとのこと。大変ありがたい情報です。

ありがとうございます。

追記いたします。)

写真を撮ってみたので投稿させて頂こうと思います。

JFKの暗殺地点です。後ろのビル最上階右端の窓が開いている部屋から狙撃されたと言われている場所です。道路にバッテン印が付いているのがその場所です。

当日は路上駐車のコインが1枚しか無く10分しか駐車できずにアオリを利かしたり、じっくり三脚を据えることができずに、手持ちで何枚かをバシャバシャと撮ったものです。

センチュリーですが、手頃な大きさで操作性も抜群ですね。

ファインダーはあのアナグラのような奴が苦手なので、フレームのスポーツファインダーで使うことにしました。そしてSymmar-Sの写りはいいですね。この写真は絞ってますが、開放でもとても良い感じ。デフォーカスのとろけ具合がいいです。(偉そうに言ってますが、詳細は???なんですけど。)

フィルムバックはシンガー製の67ではなく、Graflex製の66を付けてみました。

すごい尖鋭度ですね。さすがはSymmar-Sです。

これを手持ちでさらっと撮影出来るところがCentury Graphicの素晴らしい所でしょう。

しかし場所も凄いですね。そしてさりげなく窓が歴史遺産になっているところが。

われわれの世代だと、「JFK」よりも「ダラスの熱い日」を思い出します。

66画像なのでアレっと思いましたが、66ホルダーですか。私これ欲しいんですよRH12。イメージサークル小さい66-645ジャンクカメラのレンズを救済したいので。

良いのが出たらポチしよう...

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/02/14(Sun) 17:33 No.166

2016/02/14(Sun) 17:33 No.166

本当にこれを手持ちでさらっとできるのが素晴らしいカメラです。

しかも畳めば薄いので鞄の収まりもばっちり。

良いシステムを教えていただき、ありがとうございます。

この場合はグラウンドグラスで焦点を確認後、フォーカシングフッドを外さずに直ちにフィルムを入れる事が出来るので軽快です。

ロールホルダーはスプリングフックで取り付けられたフォーカシングフッドを外して、ホルダーを上下のグラフロックプレートで固定します。

これも簡単ではあるのですが、カットホルダーよりは手間が掛かり、連続撮影では外部ファインダーとRFで済ませたくなります。

これを解決する、カットホルダーと同じようにスプリングバックに横から挿入できるロールホルダーが存在します。

4x5用ではカンボ、ジナー、トヨが有名ですね。

23用としては、つい近年まで現行だったリンホフラピッドロレックス67がありました。しかしリンホフはアパーチャー部の凸構造がグラフレックスに勘合しないので使用出来ません。(どっちかを削ったら使えるはず。でも勿体なくて手を付けられず)

一方、グラフレックスにも使えるホルダーを15年ほど前に見ました。ただし620専用なので、その時は入手しませんでしたが恐ろしく珍品で、それから一度も目撃していません。

先日日浦様のメダリストIIの記事で、620を恐れる必要はないと認識し、探しに探してついに見つけ出しました。

Adapt-a-Roll 620

カリフォルニアのL. Tatro company

下側がリンホフラピッドロレックスです。シースから内側を引き抜いてフィルム装填します。

上の620のほうは先端からぱっかり開きます。圧版はスプリングではなく固定されていて、圧版とアパーチャーの狭いスリットにフィルムを通す構造。

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/03/02(Wed) 21:50 No.177

2016/03/02(Wed) 21:50 No.177

もう片側はラピッドロレックスです。

サイズはほぼ同様。

重量は圧倒的にプラスチック製のリンホフのほうが軽量。

軽量化を重視するセンチュリーグラフィックで、Adapt-a-Roll620を使うかはちょっと考えてしまいます。

でも、アパーチャサイズを較べてもわかる通り、リンホフは6x7、A-は6x9(実質6x8か?)

うーん。

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/03/02(Wed) 21:56 No.178

2016/03/02(Wed) 21:56 No.178

ロール部分がどうしても横に突出してしまいます。

先端部で非常に急角度にフィルムを曲げますが、曲げる前の直線部で露光するため平面性には悪影響はないだろうと思います。

ただしリンホフは先端付近にアパーチャを持ってくるのを嫌って67に止めているようなので、その辺どうなのか不安はあります。

それと、リンホフはグラフレックスに使えませんが、Adapt-a-Roll620はリンホフにちゃんと装着出来ます。不公平だ!

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/03/02(Wed) 22:02 No.179

2016/03/02(Wed) 22:02 No.179

なんとこんな方法があるのですね!

素晴らしい情報です。

eBay で見ると状態良いAdapt-a-rollが40、50ドルで取引されてます。

私もすぐ入手したいと思います。

さらに、45のGraflockBack用のものもあるのですね!これも重宝しそうなアクセサリーです。

懸案の改造は如何にされますか?

日浦様のようにフィルムバック側を改造されますか?

是非、難易度など続報を!

CLPO

CLPO  2016/03/03(Thu) 21:48 No.180

2016/03/03(Thu) 21:48 No.180

このロールホルダー情報、お気に入り戴き嬉しいです。

当面改造はする予定がありません。

供給側には直接120が装填できそうです。巻き取り側は長辺方向2mmの差で120スプールが入りませんし、赤窓ではない分カウンターが正常作動しないと思われますので、巻き取りは620スプールを使う予定です。

4x5用のスプリングバック差し込みホルダーのお勧めはカンボ(OEMカルメット)です。

Adapt-a-Roll620の4x5版があったとして、620にするメリットがありませんし、金属製なので重いでしょう。

カンボは120,220兼用で、プラスチック製なので軽く、操作も確実で、今は6x7なら安価(Adapt-a-Roll620よりは高価)・豊富です。6x12はちょっと珍しいですが。

堅牢で確実なのはジナーで、ズーム機能があるものでは645から6x12まで自由にフォーマットを変更できますが、差し込み部分が厚く、ボディ機種を選びます。もっと厚いのがトヨで、これはほぼトヨしか受け付けないのでは。

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/03/04(Fri) 21:56 No.181

2016/03/04(Fri) 21:56 No.181

Calumet のRollHolder全然知りませでした。

Ebay ではこの半年間50ドルくらいで取引実績もあり、手頃です。

マーフィーの法則で、今ノミネートされているものは150ドルを超えるようなので様子見します。笑

私が4x5で使っているのはPacemakerスピグラです。

Calumetは取説見ると問題なく使えそうです。

私は基本手持ちなので120フィルムを使う場合GraflockBackはどうしてもレンジファインダー(135mmにセット)か、あとは絞って被写界深度を稼ぐしかなかったので、本当にこれは欲しいアクセサリーです。

早くセンチュリーでもフォーカスグラスでチェックして、ホルダーを差込みパシャリ のテンポで撮影してみたいですね。

それから、120フィルムそのまま使えるのも朗報です。

情報ありがとうございます!

私は現像は自分でしてますから巻き取り側に620スプールを使えば全く問題ないです。久しぶりに興奮です!!

CLPO

CLPO  2016/03/05(Sat) 04:52 No.182

2016/03/05(Sat) 04:52 No.182

ProSD用後期型67ホルダを買ってきて現物合わせしてみると、干渉しているのは薄いプラスチックで削っても遮光に

問題がないことがわかり、早速フックに接触する部分を削ってみました。

これでRB後期型ホルダがセンチュリーグラフィックに装着出来るようになりました。

前期型に較べて後期型ホルダはプラスチックの割合が多く、軽量化されています。6x7で良ければ良い選択かも。

話はそこで終わりません。

喜んでグラフレックスXLのグラフロックバックに付けようとすると、ロックが掛かりません。

XL用バックのフックの位置は同じですし、先の削り込みは、XL用フックでもクリアしています。

実は、RB後期型ホルダのグラフロック上下爪が掛かる溝は、左側ヒンジの部分が途切れているため、センチュリーに

較べて幅の広いXLの爪がはじかれていたのが原因でした。

ヒンジ部分は多分バネ鋼材なので、素人が溝を刻むことは無理でしょうし、無理するとホルダの開閉ヒンジが破損するかと。

XLバックの爪を削ればいいのでしょうが、もうそこまでしてRBバックを流用する意味を見いだせなくなってしまいました。

RB67は当初グラフレックスホルダーでも使えることが売りでしたので、初期RBホルダも互換性が高かったのですが、

ProSDとなるともう本家グラフレックスが消滅し、互換性を考える必要が無くなったということなのでしょう。

RB67と、XLやセンチュリーをバック共通で併用出来れば便利かなあと、ふと考えたのですが、巧く行かないものです。

あ、初期型RBホルダならXLいけますよ。

でも何故かRBホルダは初期型から、ホースマン985やER-1のバックと干渉して取付が巧く行きません。

コンバーチブルは大丈夫ですが。

グラフロックバック機種で全て共通使用___は簡単にはいかないようです。

オリジナルのグラフレックスR10やR8なら、大丈夫なんですけどね。

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/03/08(Tue) 00:44 No.183

2016/03/08(Tue) 00:44 No.183

なんだか随分沢山ロールバックをお持ちなんですね。

マミヤのバックを使う良い点は、重量が軽いという事でしょうか?

RH10、8よりも軽いんですか??

Adapt-a-roll 620はまだ出物待ちです。早く手に入れてみたいものです。

CLPO

CLPO  2016/03/09(Wed) 08:45 No.184

2016/03/09(Wed) 08:45 No.184

無駄に色々ロールホルダを持っています。

中判カメラを無駄に色々持っているからですが(笑

それぞれ長所、短所がありますが、純正の組み合わせがやはり一番。

でも出来れば1種類のホルダーで多種のカメラに対応できれば便利ですね。

色々と試してみると、グラフロックとは言いながら機種特異性が高く、

互換性が失われていることが多いことがわかりました。

> マミヤのバックを使う良い点は、重量が軽いという事でしょうか?

> RH10、8よりも軽いんですか??

恐らくグラフレックスRHが最も軽量なホルダーで、圧倒的です。

その次がホースマン後期型、マミヤRB後期でしょう。

私がマミヤを使うのはまず非常に安いことと、RB67と共用できることです。

問題は、前期型は互換性が高いが重く(頑丈でもあるが)後期型は互換性が低いこと、69がないこと。

RHも軽量、互換性の高さなど代え難い魅力がありますが、カウンター自動リセットではないことが懸念です。

> Adapt-a-roll 620はまだ出物待ちです。早く手に入れてみたいものです。

楽しみですね。重いのが問題ですがこれにかわるものはありません。

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/03/09(Wed) 20:54 No.185

2016/03/09(Wed) 20:54 No.185

待望のAdapt-A-rollが手元に参りました。

各部摺動部が渋かったのでベンジンを1滴たらし復調。

数本古い620フィルムがあるので、まずはこれ空スプールを持つために、フィルムだけ120スプールにまきなおそうかと考えてます。

供給側にはおっしゃるように120がそのまますんなり入りますね。

ただ、カタカタです。

何か工夫されておりますか?

私は机の中にイヤフォンのイヤーパッドを見つけ、それがうまい具合にフリクションを加えられそうなので、これで行こうかと思っております。

今週末は地元(片道1時間以上)のクラカメショーがあるので、イベントが目白押しです。Adapt-A-rollも週末使ってみたいと思っております。

また報告させて頂きます。

どうにもピントが合いません。

なにか対処する方法をご存知の方いらっしゃいませんか?

調べたところ、ホースマン用のポラホルダーのフィルム面はロールフィルムに比べると10mmほど後ろに位置しているようなのですが...

K

K  2016/04/01(Fri) 16:49 No.202

2016/04/01(Fri) 16:49 No.202

センチュリーグラフィックにホースマンポラロイドホルダーを装着されたのですか。

私はセンチュリーグラフィックでポラを切ったことがありませんので、確信をもってお答えできかねますが...

ホースマンのポラロイドホルダーは仰る通り(正確に何ミリかは今即答できませんが)フィルム面が普通のロールホルダーより後退しています。

そのため、

1,距離計連動のためにはフロントスタンダードと定位置ストッパーとの間に挟んでレンズ位置を後退させるスペーサーがセットで販売されていました。

2,また、ピントグラスで焦点合わせする目的では、スプリングバックに噛ませるスペーサーが存在し、焦点面を後退させます。

3,ロータリーホルダーでポラバックを使う場合は、ポラバック専用のピントグラスを使用します。

用途が不明なジャンク品になってしまうことが多く、いざ入手しようとすると苦労するかも知れませんが、あれば安価なアクセサリー群だと思います。

しかし元来ホースマンで使用するアクセサリーなので、センチュリーグラフィックに適合するかは未知です。

私も所持していますが、滅多に使わないので実家のどこにあるかわかりません。

想像ながら、もしセンチュリーで使用出来るなら2,3,ではないかと思います。

マミヤユニバーサルプレスではロールホルダーとポラロイドは焦点面が一致していますが、ホースマンはいかにも後付けされたという感じがしますね。

もう一つ、ホースマンでポラ撮影する際、フォーマットのプロポーションが6x9になってしまいます。

これはバックのアパーチャーでけられてしまうからです。

ポラロイドフルサイズで撮影出来るのは、マミヤユニバーサルプレスと、そこから波及したポラロイド専用機だけでしょう。(GX680はどうだったっけ...)

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/04/01(Fri) 22:59 No.203

2016/04/01(Fri) 22:59 No.203

お返事ありがとうございます。

昨日調べたところ、ホースマン用のポラホルダーにはGスペーサーとRFスペーサーなるものがセットで販売されていたようです。

このどちらかのスペーサーを使用しないとピントが合わないそうです。

れんずまにあ様の仰るとおり、このスペーサーがセンチュリーグラフィックに取り付けられるという確証もありませんし、取り付けることができたという報告もありませんでした。

もう一度、海外のサイトを見まわって、何かあればまた報告したいと思います。

ありがとうございました。

K

K  2016/04/02(Sat) 09:16 No.204

2016/04/02(Sat) 09:16 No.204

送りの120スプールにフリクションをあげすぎたため、コマ送りで失敗数回。

イルフォードのスプールはサイズが気持ち大きい気がします。

テイクスプールはもちろん620。

ここで初めての経験。620スプールには巻取が通常の逆回転で巻かれるんですね、このアダプター!

色々組合せ考えたのですが、これしかセットしようがないのでおそらく正しくセットはできてると思うのですが…

現像の時に普段の巻きグセがないフィルム。ストレートパーマ?

で、nikorのSUSウィールに入れずらかったです。

でもやっぱり期待通りの撮影テンポ。

良いシステムに出会えて嬉しいです。

長く使っていきたいものです。

CLPO

CLPO  2016/04/25(Mon) 20:42 No.211

2016/04/25(Mon) 20:42 No.211

私は恐縮ながらほとんど撮影できておりません。私はフジの120を入れたので、イルフォードの貴重なお話大変参考になりました。

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/05/01(Sun) 11:19 No.217

2016/05/01(Sun) 11:19 No.217

スライドアダプターと組み合わせるとなかなかの重装備感です。

4×5のアダプターを45°回転させて、ラッチを解除してアダプターを装着してフィルムバックを装着します。

フィルムバックの中央に巻き止め解除レバーと巻き上げレバーが配置され、ピントグラスを挿入する際は全体を持ちあげます。

最後の画像の様に、その場合はアクセサリーシューを完全にふさいでしまいますが、撮影時はフィルムバックが下がりますので、ファインダーを付けておけば手持ちも何とか可能だと思います。(ハンドルが無いと無理です。)

efunon

efunon  2017/07/30(Sun) 17:42 No.920

2017/07/30(Sun) 17:42 No.920

適当なスレッドがないので恐縮です。ウイスタをお作り頂いてもよかったかも。

テヒニカ類似ですが、日本製らしい非常に細やかな使い勝手と痒いところに手が届くアクセサリーが興味をひきます。

ボディに合わせた木目仕様ホルダーも確かにありましたね。私のは全黒です。

やはりクイックスライダー用と見てよろしいでしょうか。

上下にクリアランスがないと使えないように見えます。

他に確かマミヤプレスホルダー用のスライダーもあった記憶ですが、トヨの誤認かもしれません。

ウイスタはRF機もありますが、RFとは相容れないかもしれません。スライダーの用途からもRFを使う必要はないでしょうが。

説明書がなく背面から見てワインディングレバーの左に120/220切替レバー、右によくわからないノブがありますが、右のは何でしょう。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/07/30(Sun) 19:35 No.921

2017/07/30(Sun) 19:35 No.921

WISTAのデラックスタイプはダークスライドに工夫が有って、露光後にダークスライドを入れると、ロックが掛かってスライドが抜けない様になっています。

このロックは巻き上げレバーを操作すると解除されますが、未露光でスライドを差してもロックされてしまいます。

このときにロックを外すノブで左回転(かなり重いです。)させて解除します。

efunon

efunon  2017/07/30(Sun) 20:26 No.922

2017/07/30(Sun) 20:26 No.922

成る程、そういった安全機構があるのですか。露光済みを感知する為にはウイスタのバック連動レリーズが必要でしょうか。

ホースマンでは恩恵は受けられそうもありません。

コンバーチブルホースマンに装着確認しました。

ちょっとロックが掛かりにくかったけど、強くボディに圧迫するときっちりロック爪が掛かりました。

コンパーチブルが結構格好良くなって嬉しいです。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/07/31(Mon) 22:04 No.931

2017/07/31(Mon) 22:04 No.931

この焦点距離でシャッターマウントされたものは初めて見ました。

ノンコートなので戦前モデルではないかと思いますが、ウォレンサックのラパックスシャッターにマウントされています。

おそらくラパックスはオリジナルではないでしょう。

ただし一眼レフヘリコイドに入っていたにしては後玉廻りが整然としているので、コンパーラピード辺りにマウントされてたのじゃないかと思うのですが、一体何のレンズだったのか想像できません。

テレクセナーは包括角度が狭いので150は67専用もしかして66用かと思ったら、悠々6x9をカバーしていました。

普通に見掛けるコートつき戦後型の180mmf5.5リンホフコンパー#0つきと並べて見ます。シャッターが大きいので正面は大きく見えますが、前後長は標準レンズ並、フランジバックは標準100mmより短く、非常に携帯性がよいレンズです。

ただし67で75mm相当、69なら70mm相当くらいの緩い望遠効果しかなく、持参する意味が少ないですね。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/09/28(Thu) 00:20 No.980

2017/09/28(Thu) 00:20 No.980

Copal#0入り、構成はわかりませんが、ポラロイドバック付きなのでTessar型とすればカバーが苦しい可能性があり、ガウスかもしれませんし、廉価版を狙い敢えてTessarで出したかもしれない。

Noritaは技術力がありますので、画質は期待できるでしょう。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/10/13(Fri) 03:15 No.982

2017/10/13(Fri) 03:15 No.982

おかげさまで、2本の105mmでそれなりの結果が出て、事インフに関して基本的なところはクリアできた気がしています。

しかし、れんずまにあ様のお話にありました「スケールは101mm用なので」の一言が気にかかり、やはり好みとかはさておき、この101mmにより近い焦点距離のレンズで調整を進めるべきではないかと考えました。

で、また1夜明けて、早速にEktarとNoritar、共に100/f3.5をボードに移し替え、インフィニティ合わせからやってみました。

まずこの2本、バックフォーカスが大きく違い、Fスタンダードの位置が異なります。このXL用のNoritar、100/f3.5は短いバレルで済むように出来ているのかも?

その後、室内で覗いてみますと、昨日の105mmでの距離計との微妙なズレは大きく減少し、普通には「合ってる!」範囲内。

つまりは、これで、カラーと露出系内部の再調整は不要であると思われる結果になりました。

そしてこの2本、グラウンドグラスにルーペで覗いたところ、そこに見えているものの違いに驚かされました。Ektarはいかにもそれらしい、フワッと柔らかい、球面収差での(?)ハロに包まれた、これはこれで美しい絵柄。一方のNoritarは、開放でアッと驚くシャープで繊細な解像を見せる絵柄です。大好きなXenon 辺りに近い印象でした。Noritar 恐るべし???

Ektarは、f5.6まで絞ると全体が引き締まり始めます。

Noritar、正直、ナメ切っており、1度たりともカメラに装着した事はありませんでした。愚か者です。

これで、日浦様、れんずまにあ様、にアドバイスを頂いた私の「センチュリーグラフィックのインフ設定と連動距離計の調整」は、おかげさまで大筋での解決を見た?事をご報告させていただきます。

とても独力で解決できる問題ではありませんでした。まずは色々と有難うございました。今後とも宜しくお願い致します。

黒田

黒田  2018/03/05(Mon) 13:26 No.1167

2018/03/05(Mon) 13:26 No.1167

センチュリーグラフィックのファンが増えて大変嬉しいです。

ご存じの通り、レンズの自由度が高く、実用的には最軽量の69システムかと思います。

まずは距離計の件御解決され、胸をなで下ろしました。後は拡充の誘惑との戦いです。

105mmの件、近距離で多少ずれるのですね。私がSkopar105/3.5で経験したのは入手して間もない頃で、今のように厳密に追い込んでチェックしていません。

中古店でセット販売されていたから半ば信用し、適当に撮影し転売してしまったので、もしかすると最短付近で測距誤差が生じていたかもしれません。紛らわしいことを申し上げてすみませんでした。

私なりに厳密に確認しだしたのは交換レンズがある程度揃いだしてからで、100mm表示のレンズは確実に連動していました。最大口径はf4.5で、被写界深度にも助けられているかも。

ただし、100mm表記でも実焦点距離が95mmというXenotar100/4みたいなのも存在してますから油断は禁物です。

Noritar、そんなに尖鋭ですか。素晴らしいですね。バックフォーカス短めというと、TessarではなくGaussなのかも。でなくても良くできたTessarなのか。明るいf3.5開放から尖鋭なら使いやすいですね。

Ektarは他の焦点距離も結構そんな感じで、コマーシャルの254mmや、Hasselblad 1600F用がまさに開放ハロ多めでも解像力高め、絞ると尖鋭。これはこれで好みです。CZtessarは開放からクリアですが解像力はEktarに譲り、性格の違いを実感しました。

拙宅にもMedalistから外された1本が塩漬けになっています。シャッター操作が裏面からなので、どうやって使うか思案しつつ寝落ちしまったような状態。いっそ中判SLRで使うかと諦めかけていましたが、黒田様が使われているなら一踏ん張りすべきかしら。ご投稿楽しみにしております。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/03/08(Thu) 00:25 No.1168

2018/03/08(Thu) 00:25 No.1168

取り急ぎ。手元のEktar 100mm f:3.5 についてご報告を。

これ、Medalist からの摘出モノだとばかり思っていましたが、そうではないのかもしれません。

Graphic FLASH SUPERMATIC のシャッターにマウントされており、そこには SHUTTER MADE FOR GRAFLEX IN U.S.A. BY EASTMAN KODAK CO. と書かれています。

フラッシュのためのターミナルとプッシュボタンが付けられています。ですから、操作は全く通常と同じです。

レンズ本体につきましては、前玉の枠?はなかなか立派な外観と質感で、いろいろな画像で見る分にはMedalist のそれと同一に見えますし、多分は光学系も同じなのではないかと思わせます。ですからこの100mmは、何故かこういう形で供給されたものなんでしょうね?どうして標準にセットされていた101mmではなく、この100mmでそれを行ったのか? 謎は謎を呼ぶのでしょうか?笑

黒田

黒田  2018/03/08(Thu) 15:37 No.1169

2018/03/08(Thu) 15:37 No.1169

Graflex純正のEktarは101/4.5と105/3.7で、101は存じませんが105はレンズ外周の刻印はありません。

(すみません訂正します!反対周側に細い刻印でEastman Kodak Co. Rochester.N.Y.が入っていました!!デタラメ陳謝!。オマケに旧いネガ整理してたら101/4.5を98年頃一度テストしています。記憶が欠落してる。どこから借りたのだろう...)

うちのMedalist Ektarは生産年ETです。黒田様のは如何ですか。

フリッカーに構成図が出ていました。

www.flickr.com/photos/nesster/5799644040

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/03/09(Fri) 18:54 No.1170

2018/03/09(Fri) 18:54 No.1170

この100mmはECでした。

実は、単体及び各種ボディーに組み込まれたエクターにつきましては、その描写は必ずしも単一の傾向ではないのでは?と以前より感じていた次第です。

経験のあるものを並べれば、レチナ2aの47mm?、127mm、203mm、の流れと、Signetの44mm、そして今回のMedalist?の100mm、(まだきちんとテストしておらず、雑誌やnetにある画像を見る限りですが)はちょっと別のテイストを持つものなのではなかろうか?と考えておりました。

ここに来て、少し真面目にKodak Ektar シリーズについて調べてみますと、必ずしも従前より言われておりました「テッサータイプ」の一言で纏めてしまうのも如何なものか?と思えてまいりました。

世界のどこかには、これに関して系統立てて研究された方はきっといらっしゃるとは思うのですが、差し当たり、今回の100mmは私にとっての知見をいささかなりとも深めてくれる機会になりそうです。

黒田

黒田  2018/03/10(Sat) 14:04 No.1171

2018/03/10(Sat) 14:04 No.1171

拙宅の105/3.7はESです。

CAMEROSITYですのでECは41年、戦中とするとMedalist1型ですね。Lコートされていますか?

手元II型のETは49年、クラウングラフィック用105のESは47年になります。

描写は多分に感覚的なものがはいりますが、面白いですね。

所持するEktar標準画角は、

50/3.5: USのRetina010: 開放から驚くほどシャープ。

50/2.8(Ektanar),Signet 80:開放ハロ少ないがシャープでない、絞るとシャープ。

47/2: RetinaIIa:開放ハロ多い、絞ると大変シャープ。(借用カードンも同様)

80/2.8: Hasselblad:開放ハロ少し、絞ると繊細。(135も同様)

100/3.5:Medalist II:開放からかなりシャープ(検証中)

10inコマーシャル:開放ハロ、絞るとシャープ。

という印象です。モノクロで見る限りMedalist IIは6x9最高レベルに尖鋭のように思えますが全く使い込んでいないので明言は避けます。

手元の105/3.7を本来セットのCrownからCenturyに移し換えて距離計連動を見ましたが、Centuryでも無限から1.5mくらいまで合っているように見えます。

個体差なのか、実焦点距離が実は100mm付近なのか、そもそも距離計が大雑把なのか、わかりません。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/03/10(Sat) 21:17 No.1172

2018/03/10(Sat) 21:17 No.1172

目下、沢山のファクターについての検証を同時多発的に進めております。と、大げさな言い回し(笑)です。

1. フィルムを決めて固定したい。 ローライRPX400が好印象?

2. F現像液を決めて固定したい。 Diafineの2浴現像を試してます。

3.レンズボードの試作に改良を加えて、細部を詰めてます。量産化にあたり、まだ材料が絞り切れていません。アルミ、アクリル、ベークライトの内で決めたい。

4.常用レンズ決定のため、まずは各Ektarをきちんと試したい。

5.今回、ほぼ同時期にやって来たローライフレックス3.5Fの操作に慣れたい。

6.120フィルムのデジタルデータ化の方法を確立したい。(135フィルムについては、かなり自信を持って確立できています。スキャンではなく、「撮影」で行います。)

120フィルムでの、ネガ平面性維持の決定的方法が、まだ確立できていません。

思いつくのはこんなところですが、それらを系統立ててやって行かないと、何がなんだか分からなくなってしまいそうです。

ところで、Ektar 101mm f4.5 ってのがやって来ることになりまして(大笑)、事態はますます混迷の様相を呈しています。

黒田

黒田  2018/03/11(Sun) 21:32 No.1173

2018/03/11(Sun) 21:32 No.1173

昨日、Ektar 101mm f:4.5 が到着し、実験計画書を作成してきちんとデータ取りに取り掛かりました。

今回はF現も何とかマトモな結果を得ることが出来、ルーペでネガを見て一安心しています。

ただ1つ、いきなり驚かされたことが有りました。

101mmは100mmよりも何故か画角が広いのです。何かの間違いかと思い、ノートを何度も見直しましたが、この点で間違いはありません。まぁ、E. Kodak の言うところの100mmと101mmですから、本当のところはどうなって要るのか知る由もありません。

一応、装着可能な状態のレンズを並べてみました。100mmと101mmは同じようなコーティングに見えます。

レンズボードがバラバラで笑えます。左上下は1mmアルミ平ボード、中下と右下は偶々在ったものを無理矢理に合わせたもの。中上のみが純正と思われるボード。右上は、只今試作中の 1mmベークライト板です。

黒田

黒田  2018/03/14(Wed) 20:39 No.1175

2018/03/14(Wed) 20:39 No.1175

いきなり結論ですが、我が家のEktar 100mmは「正常ではない」と判断しました。

大笑いなこの結論に至り、早急に専門家に診てもらう事にいたしました。

毎度毎度のお騒がせ(距離計といい、今回の件といい、流石に想定外の事態でした)で、誠にもって申し訳のない事で、当分の間はこの個体につきましては検証対象から外させて頂きます。

黒田

黒田  2018/03/16(Fri) 14:22 No.1177

2018/03/16(Fri) 14:22 No.1177

そこで得られたいくらかの知見をご報告させていただきます。

1.アルミ製フラットボード。

これはもう1mm厚のアルミ板を切って孔を開ける、という作業に尽きます。私の場合は全くの手作業で切り出しましたので、直線は必ずしも直線にはならず、各々のサイズも微妙に違っており、多くの時間はそれらをほぼほぼ同じ形と寸法に揃える作業に費やされました。必要なものは、万力、ヤスリ、あとは根性です。

孔開けは、細いドリルで円の内側に沿って沢山の孔を開け、それを繋げてヤスリで形を整えるという恐ろしく手間のかかる方法を取りましした。そして3〜4枚作ってところでメゲました。

2.ベークライト製フラットボード。

そこで、兎に角もっと楽に作業のできる材料は無いものかとあれこれ考え、知人からの意見も参考にし、ベークライト板でやってみることにいたしました。

C・グラフィックの場合、カメラFスタンダード部のレンズボード固定金具、この部分の許容厚さが約1.5mmまでくらいの様で、これを超える厚さになるとレンズボードを固定できません。市販の工作用ベークライト板は1mmの次は2mm厚で、その中間は見つけられませんでした。

そこで、まず安易に1mm厚のもので64mm角を切り出し、その中心に直径35mmの孔を開けました。板の切り出しはアクリル板用カッターで簡単に切れます。孔開けは35mmの「木工用ボアビット」というものをホームセンターで購入(¥900弱?)、これをインパクトドライバーに取り付け、1枚なら一撃で開られてしまいます。束ねたものでも5〜6枚なら、板の固定さえきっちりできていれば簡単です。

で、後はボードの4隅を丸め、0番シャッターを固定し、カメラに取り付けますと大成功!と思いきや、ボードが撓んでトランポリンのようにシャッターごとレンズが揺れ動きました。

やはり1mm厚ベークライトではそもそも強度不足。そこで考えたのが、同じ1mmベークライト板でもうひと回り小さく切り出したものを用意し、裏側から2液エポキシ・ボンドで貼り付けての2mm厚にしました(レンズボードの受け部分に沿う形態です)ところ、ゼロではないにしろ、ほぼ必要な強度のあるレンズボードが出来ました。

んじゃぁ、最初から2mm厚板を使えば良い?のかもしれませんが、前述の通りFスタンダード固定部分には厚さ制限があり、これをクリアするためにはボードの上下2辺を約1.5mm厚まで緩やかに削って厚さを落とさねばなりません。2〜3枚ならともかく、それなりの枚数でこの作業を行うにはベルトサンダーを使うかしないと、1枚づつの手作業では心が折れてしまいます。

という訳で、2枚重ねのベークライト板製レンズボードは、遂にその形を為すところまで漕ぎ着けることが出来ました。

ところでベークライトは光を透かして通しますので、マット・ブラックでの塗装は必須です。が、これはごく簡単な一手間。

3.仕上げ。

このアルミ板にしろベーク板にしろ、1mm厚と言うのは、C・グラフィックのボード取付部には実は微妙に厚み不足です。で、作ったレンズボード裏面の4辺に沿う1mm厚部分に、粘着シート付きフェルト(手芸店に在りました)を貼り付けますると、これはもう、完璧と言える程のモノが出来上がりました。このフェルト層が出来ることで、大きさに多少のバラツキ、ガタツキのあったレンズボードが、実にしっくりとFスタンダードに固定されました。

で、早速、各レンズを取り付けて勢揃いさせたのがこの画像です。

問題のEktar 100mmは只今入院中。Helliar 135mmはシャッター不調で、これも入院待ちのため戦線を離脱しています。代わりに最近加わったSuper TOPCOR 90/5.6 が編入して来ております。いずれにしても、これだけ並べてみたからと言って、カメラ本体の距離計連動のこともあり、2 〜精々3本に絞る事になるのでしょう。

同時進行で行っている常用フィルムとその処理法の模索についても、徐々にですが絞れてきている今日此の頃です。

レンズの描写などについては、またこの先データを集めた上でご報告させていただきます。

黒田

黒田  2018/03/26(Mon) 19:49 No.1196

2018/03/26(Mon) 19:49 No.1196

どれも銘玉ばかりです。

レンズボード製作お疲れ様です。真上から見たら純正と見紛いますよ。

実用には絞られていくとはいえ、楽しみですね。

Noritarは素晴らしいとして、Ektar101/4.5は大きな話題になりませんけれど、Tessar型のf4.5は悪いはずが無く、多分凄い画を出してくれると想像しています。

本家テッサーもf4.5の分ですね。私ボディが悪いからか本家Tessarの4.5はあたりどころが悪いのです。ご感想をお待ちしてます。

コリニアってDagor型でしたっけ。Dagorは包括角度一杯を使おうとするとf22くらいに絞らないと端は球面収差が残っている印象(絞れば良いし歪曲がないので大判としては高評価)ですが、狭い画角では開放からかなり良いのでは。以前GDDの210mmをRB67に嵌めた時は凄いなと感動したことが。

Super Topcorはオルソメターの短焦点として貴重なのですが,Superまでは少し逆光に弱い気がします。ERでマルチコートになり、多分コーティング以外の見直しもあるかと思いますが逆光耐性が改善されています。描写は端正で、ハレ切りを慎重に行えば4x5をカバーするほど包括角度は広い(でも6x9の外は絞りを開くとオマケみたいな画質でf22以上に絞らないといけない)ので、結構アオれるのがTessarとの差でしょうか。

実写トライアルの結果が待ち遠しいですね。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/03/28(Wed) 21:37 No.1198

2018/03/28(Wed) 21:37 No.1198

Neopan ACROSで、6x7、各レンズ、絞り開放とf11で撮影。しかし、ダイヤルコンパー等の旧いシャッターではスピードが間に合わず、開放では2段オーバーなどのコマもある状態です。

そして、予めお断りしなければならない事に、私のところのシステムではスキャナーを使用せず、デュプリケイトでデジタル化しています。複写台を用い、ライトボックス上のネガをSIGMA DP3 Quattro で撮影しSIGMAの純正アプリ(SIGMA Photo Pro : SPP)で現像、そしてAdobe Camera RAW上で白黒反転の後にレタッチするという流れです。

ネガをひとコマづつ撮影、現像する過程でどうしてもトーンやコントラストにバラつきが出てしまいますし、それ以外にも様々なファクターが絡んでくる事になるようです。このプロセスを一般に行われているスキャニングに置き換えた時には、もしかすると別の結果が出るのかもしれません事をご了承下さい。

前置きが長くなりました。各レンズの印象を簡潔にコメントさせて頂きます。

Super Angulon 75/f8

予想以上の結果。周辺光量落ちは特に目立たず、開放から画面全体で均一な写り。中間濃度部のトーンの分離が良好。

Super Topkor 90/5.6

予想を裏切るコントラストの低さ。f11でも大して変化なし。解像もそれなり。レタッチで調整できる範囲ではあるが、そもそもインパクトの少ない写り。掴まされたか???

Noritar 100/3.5

開放から高コントラストで解像も良好。ハイライトは余り粘るタイプではない?SAに似たトーンの出方で破綻は少ない。線の細めの解像?

Ektar 101/4.5

127/4.7と非常に近いキャラクターだが周辺光量落ちはこちらのほうが少ないようにも思える。メリハリのある画作りの出来る使いやすそうなレンズ?何処と無くアメリカ的なバタ臭さの漂うところが魅力?

取り敢えず、Ektar 101/4.5、開放での作例を。露光量のみ調整してます。

黒田

黒田  2018/04/17(Tue) 02:09 No.1210

2018/04/17(Tue) 02:09 No.1210

Ross Express 105/3.8

一見、コントラストは然程高くなく見えるが、ハイライトでトブ事がなく、しっかり分離する。解像も良く、画面全体で均質。典雅なトーンの出方だが、これは嫌味のない良いレンズだと思います。レタッチ次第でどういう風にも持っていける?

Tessar 105/4.5

ZEISS MAXIMAからの摘出レンズだが、今回の結果だけで印象を語るのが憚られるほどの無残さ。極端な周辺光量落ち、絞っても変わらない超低コントラスト、像の流れこそ無いものの解像力とはこのレンズ(個体?)とは無縁の言葉。タダの旧いレンズでした。

Ektar 127/4.7

インフォーカス部分のコントラストが非常に高く、アウト部分ではそれがかなり落ちる。そのため?メリハリのある画面になり、空気遠近法的な画作り。解像もベラボウではないが十分に高く見える。或る意味、黄金の中庸?

多少の旧さを感じさせるトーンだが、これはこれでアリかと?

Sironar N 135/5.6

此処までのレンズとは次元を異にする現代レンズ。これにアポが付いたら一体どうなるのだろう?Symmer S より軽めの解像?、明るめのトーンの出方のように思える。

Kollinear 150/6.8

Bergheilからの摘出レンズ。開放(といっても6.8!?)ではコントラストは低めではあるが、全域で高解像。中間濃度が上がるバランスのトーンの配分?が、f11では大きく改善し、品のある高解像とトーンの配分(古めかしさは在るが)、ヌケの良さを見せる。とてもテッサーより古い設計とは思えない。空気境界面の少なさの為せる技?f50まで絞り込んでも崩れは僅少?

もう1本Bergheilから摘出したHeliar 135mmが在るんですが、シャッターが・・・。イチかバチか、撮ってみれば良かった???

簡潔を心がけながらも、つい長ったらしくなってしまいました。

取り敢えず、Ektar 101/4.5、開放での作例を。露光量のみ調整してます。

Kollinear 150/6.8 開放の作例です。

黒田

黒田  2018/04/17(Tue) 02:12 No.1211

2018/04/17(Tue) 02:12 No.1211

SA75/8は未経験です。

f8は47,65,90と借りもの120の経験があり、それから類推しても、6x9で75mmであれば非の打ち所がないであろうとは想像出来ます。

スーパートプコール90はセンチュリーに嵌めたことはないのですが、マミヤプレスヘリコイドに組んでパノラマ撮影した所、逆光に大変弱く天空光だけでフレアが廻りやすい、またオルソメター構成にしては尖鋭度も不足しているように見えました。掴まされたとまでは言えないかもしれません。

後継でマルチコートされたスーパーER90/5.6は、本格逆光は試していませんが、天空光に影響されるほどではない程度には改良されてそうで、中心部の解像力はそこそこありました。

Noritar 100/3.5はよさそうですね。100なら開放から余裕で6x9カバーするでしょうし、明るいし、活躍出来そうです。

Ektar 101/4.5の画像作例、なかなかすばらしい。深度が浅いので無限はでてませんが、コントラストあって私の好みです。Noritarより1絞り暗いのをどう評価するかですが、開放でこれだけ写ってくれるならf4.5で十分かしら。

Express 105/3.8は1本しか試してないけどf3.5のTessarよりシャープに見えました。エンサインのスプリング装着品ならTessarの特許回避5枚玉ではなく、テッサー型かもしれません。

Tessar 105/4.5 MAXIMAからですか、ダイヤルセットかな。経年変化なのか、私も経験した105/4.5はイコンタとエンサイン2本ともコントラストが低く、濁った陰気な写りでした。イコンタのほうは前玉回転なので前オーナーが変な組立したか疑っています。元の素性は良いんだろうと思いますが...

Ektar 127/4.7 は未経験で参考になります。6x9では55mm相当くらい、4x5で活躍しそうな焦点距離でしょうか。

Sironar N 135/5.6

> 此処までのレンズとは次元を異にする現代レンズ。

あっはっは。そうでしょうね。まさに世代が違うんだと思います。開放から完璧な性能を期待されるなら、f5.6だけどジンマー以降を選ぶことになるでしょう。

アポ、はシロナーでは試していませんが、アポジンマー-を見ると、モノクロで、狭い画角で使う限りはあまり非アポと変わらない印象です。

Kollinear 150/6.8 これも未経験、作例画像は大変シャープですね。

Dagorとそのアナログは好きで幾つか持っています。非常に小型で広画角、重宝します。150mmなら少し絞ったら8x10インチをカバーするでしょう。

一般に球面収差以外の収差は端正に補正されていますが、開放付近では球面収差が残っているので拡大するとソフト。少し絞って本領発揮する印象です。

作例では左の電信柱が糸巻き状歪曲がありませんか?Dagorタイプは歪曲なしと思っていましたが?

Bergheilから摘出したHeliar 135mm:良さそうですね。シャッター故障ならスピグラが便利なのですが....

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/05/04(Fri) 10:17 No.1220

2018/05/04(Fri) 10:17 No.1220

後玉を外してボードをボディに取付け、後から後玉をシャッターに取り付けてあります。

これでギリギリ蛇腹をクリアします。

距離計連動しており、無限から2mくらいまで開放でも合いますが、それより近距離では、誤差が大きく開放では外れてしまうので、絞り込むと安心です。

この方は、ボディのバック部分をRB67のレボルビングバックを取り付けて、リンホフやホースマンに劣らない機能的改良をしておられました。

そのかわりスプリングバックは装着出来ないため、ホースマンのピントグラスが取り付けてあります。見栄えは不良ですが、ホースマンのアングルファインダーが装着出来るので悪い事ばかりではありません。

これ、私もやろうと思ってRB67バックを確保していたのですよね。このレベルより巧く加工できる自信がないので、しばらくお蔵入りです。

アクセサリーシューは標準的なものに交換され、中心線にとりつけてあります。

私が考える理想的センチュリーグラフィックです。既に実現されていたとは驚きました。

個人的には、プラナーは手持ち機動力を期待するのでレボルビングはあまり恩恵がなく、さらにプラナー100は着脱が面倒そうなので、普通のセンチュリーに換装しプラナー100専用ボディにして、レボルビングが出来る方は交換レンズが自由に使えるよう画策しています。

れんずまにあ

れんずまにあ  2019/04/14(Sun) 16:46 No.1522

2019/04/14(Sun) 16:46 No.1522

先に紹介したマミヤRB67用レボルビングバックアダプタをバックに取り付けた改造カメラ。

調整すればするほどすばらしい設計と加工技術を堪能した。これを制作した方に惜しみなく賛辞を。

アダプタはアルミ板にボルトで強固に固定されている。そのかわりフレームファインダーのリア部分は撤去。今後は光学ファインダーを考慮することになる。

レボルビングバック後部にあったRBホルダーと連携する突起は、ホースマンホルダーに干渉するため切削されている。(グラフレックスRHシリーズなら切削の必要はなかった)

オリジナルのグラフレックススプリングバックを止める爪は装備されていないので、焦点板はグラフロックでホースマン用を固定する。

RBアダプタは6x7(後期は6x8)だが、アパーチャーを6x9に削り広げてある。

そのほか、アクセサリーシューを汎用品に換装している。

オリジナルよりも200g重量が増加したが、それでも2x3テクニカルカメラとしては驚異的に軽い。

フランジバックが後退したため、オリジナルよりインフィニティストッパーの位置が1cmほど後になった。

これは悪いことばかりではなく、最大繰出量が増え、またレボルビングで懸念される広角レンズによるスタンダード先端蹴られをベッドダウンで回避する時、65mmレンズの無限位置がオリジナルの先方レール上から内側レールに移ったことで,ベッドダウン時の焦点合わせの手間がかからなくなった利点は大きい。

そのかわり65mmのインフィニティストッパーは内レールには設置できない。内側レール先端フロントスタンダードが重なる位置が無限なので手間はかからない。もしこれを見込んでフランジバックを決めたとすると恐ろしいほどの明晰な設計だ。

テレタイプ180mmのストッパー位置は、100mm標準のストッパーに干渉する。RFなしセンチュリーではストッパーの片方の足を切り落として対応したが、今ではストッパーは貴重品で、軽々しく加工するのは憚られる。ストップ位置の目安をケガいておき、焦点板で確認することで様子を見ることにする。もし今後ストッパーが山ほど入手できたら考えることにしよう。

確かにRF無しボディの側面三脚ネジを利用して縦位置変換することも可能なので、どこまでレボルビングが必要かは一考の必要があるが、レボルビングは光軸が変わらず迅速に変換できること、重心が変わらないので三脚・雲台の重量を減らすことが可能で200gの増加は十分吸収できるだろう。

重量比較

センチュリーRFなし ボディのみ1000g ApoLanther100/4.5, スプリングバックつき 1400g

センチュリーRF, Planar100/2.8, スプリングバックつき 1800g

クラウンRF, Ektar105/3.7, スプリングバックつき 1500g

センチュリーRFレボルビングバック ボディのみ 1350g Ektar105/3.7, スプリングバック 1700g

RFは急ぎの撮影に重宝なので要らないとまでは言わないが、山岳風景では絞り込む遠景が多く目測が効き、高山植物の接写ではRFは役に立たない。難しい選択かと思う。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/05/22(Mon) 22:53 No.2246

2023/05/22(Mon) 22:53 No.2246

グラフレックスXL

2x3インチ(6x9cm)レンズ,バック交換,プレスカメラ

1965年グラフレックス社発売。

距離計連動ビューファインダーカメラ XL(XLRF)

ファインダーなしボックスボディ XLS

広角専用薄型ボディ XLSW

の3種類のボディと、各種レンズ、グラフロックバックまたはポラロイドバックを組み合わせる。

レンズマウントは、ボディ側にヘリコイド、レンズ側鏡胴にヘリコイドに接続するカムと、RF連動カムを備える特殊なもの。複数の交換レンズを持つ際は軽量化される。

XLRFの1眼式距離計ファインダーには80,100,180mmのブライトフレームが常時表示される。

グラフロックバックには、従来のスピードグラフィック23と共通のスプリングフォーカシングフッドを介してカットフィルムホルダーが挿入できる。またフォーカシングフッドを外してグラフロック規格各種ロールフィルムホルダーを装着できる。グラフロックバックユニットを取り外し、ポラロイドバックに交換すると、焦点面は変わらずにポラロイド撮影が可能(フォーマットが変わるのでファインダーフレームをそのままでは利用できない)

また4種類のスペーサーをボディとバックとの間にはさむことで接写が可能。その際はRFは利用できずフォーカシングスクリーンで焦点を合わせる。

グリップは通常左手側に装着されケーブルレリーズでレンズと接続する。これはカットホルダーが右から挿入されるためで、ロールホルダーを上下逆に付ければ右手側にグリップを付けても構わない。また上面にスクリューマウントがあるグリップでは、ボディ下部にとりつけピストルグリップとして使用することも可能。

蛇腹機には劣るが、ソリッドボディなので精度は良好で、XL用58mm以上の交換レンズが全て使用出来るのが魅力的。

その中で58mm Rodenstock Grandagon f5.6は極めて優秀。

後玉が大きなレンズなので、もう一方の小型軽量システムであるセンチュリーグラフィックや、フォトックス6789には装着困難であり、またヘリコイドによる距離表示は信頼でき、目測撮影が容易である。

当時の大判レンズのラインアップでは、スーパーアンギュロンf8が一般的で、f5.6クラスは登場して日が浅く最新型である。

従来の大判カメラよりも手持ち撮影の比率が高いデザインのXLとしては、明るい広角は有利な選択になる。

開放から画質は優秀で、絞ると先鋭度が増す。

ファインダーは、フレームファインダーがあるのかもしれないが見ていない。XLRFの視野全体でいいようだが、他レンズ同様にかなり大雑把なフレーミングになる。

ヘリコイド前面は凹みボードのように00シャッターが沈み込む仕様で、シャッター操作レバー類は特別な延長ロッドで前方から操作できるように配慮されている。

後にレンズ単体が取り外されて他機種に流用されても操作レバー類は特徴的な形状のままになっている個体をよく見かけるので、貴重な選択肢だったのだろう。

コンパー00はプレスフォーカスレバーがなく、Bに設定してヘリコイド前面に設置してあるシャッターレバーロック機構を利用して開放保持できる。

以前はファインダーなしのXLSに装備し、24mm外部光学ファインダーを載せて使用していたが、最近XLSはもっぱらBiogon53mmf4.5専用にしているので、XLRFセットに戻している。

距離計が使えて、Biogonと比べて軽量なので、XLRFに戻してよかったかもしれない。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/05/21(Sun) 11:55 No.804

2017/05/21(Sun) 11:55 No.804

広角グループ

シュナイダー スーパーアンギュロン47mmf8

6x9cmで90度の画角が得られる超広角。専用ボディXLSWでなければ無限遠に焦点が合わない。

ワイヤーフレームファインダーが供給された。純正では光学ファインダーはない。

6x9フルフレームでは大変高画質。コンパー#00シャッター、1/500-1秒、B。開放機構はBだけなので焦点板を使う場合はレリーズロックを使うしかない。

後継機ブルックスベリワイドIIに引き継がれ、ベリワイド後期には47mmf5.6に変更された。

ローデンシュトック グランダゴン58mmf5.6

XL、XLSで使用出来る広角。フレーミングにはXLファインダーの視野全体を使用する。またXLS用にはワイヤーフレームファインダーがある模様。コンパー#00シャッター。鏡胴に沈み込んで固定されているためシャッター,絞り操作のため延長レバーが前方に突出している。シャッターには開放固定機能はないが、鏡胴にロックレバーを備えておりレリーズなしで焦点板使用できる。最短撮影距離0.5m、距離計連動は1mまで。非常に繊細な描写。

その後オランダのファベロ社に買収されカンボXLになった際にシュナイダー スーパーアンギュロンMC75mmf5.6が供給されている。

標準レンズグループ

ツァイス プラナー80mmf2.8

ローライTLRに装着されたものと同一と思われる。またリンホフ23系にも供給されている。コンパー#1、プレスフォーカスボタンがあり焦点板が使いやすい。大変優秀な性能。絞り羽が多く円形に絞られる。6x9ではf8-11から全画面をカバーする。開放は6x7cm以下に適合している。最短2.5ftだが距離計連動は1m。

ローデンシュトック ヘリゴン80mmf2.8

XL以外では見かけない機種。プラナーに比較して大変小型軽量。性能はプラナーに劣らない優秀さ。コンパー#0でチャージ有無に関わらずプレスフォーカスレバーが動作するため大変便利。絞り羽が5枚を気にされる方もおられる。開放からf8では6x7用でf11から6x9をカバーするのはプラナー80と同様。絞れば準広角として便利。最短2.5ft。

ノリタ ノリタール80mmf2.8

グラフレックスと提携関係にあったノリタ光学から供給されたガウス型標準。偶に見かけるが使用経験なし。

ローデンシュトック ヘリゴン95mmf2.8

開放から6x9をカバーする標準。(イメージサークルは4x4インチほどもある)コンパー#1。リンホフ用を偶に見かけるが数は少ない。非常に高性能。最短3.5ft

ローデンシュトック イザレックス95ッmf3.5

テッサー型標準でおそらく6x9カバー。使用経験なし。リンホフ220と同じレンズと思われ、素直な高性能レンズ。

ツァイス テッサー100mmf3.5

軍用KS-93Bの標準。プラナー80より数は出ていない印象。コンパー#0、性能は良好。

ツァイス プラナー100mmf2.8

開放から6x9をカバーする。コンパー#1、定評あるレンズ。リンホフでもよく見られる。

望遠レンズグループ

ローデンシュトック イザレックス150mmf4.5

4x5カバーの長焦点レンズを長い鏡胴でXLに装着している。素直な描写。コンパー#1、最短7ft

ローデンシュトック ロテラー180mmf5.5

シュナイダー テレアートンと同クラスの望遠タイプ小型軽量レンズ。コンパー#0、最短10ft、繊細な描写。

ツァイス ゾナー180mmf4.8

望遠の王様。リンホフ用と同じと思われ、描写はコントラストが高くシャープで非の打ち所はないが大きく重い。コンパー#1

ローデンシュトック ロテラー270mmf6.6

細身ながら長大な望遠。距離計非連動、焦点板で使う。目測でもよいが外部ファインダーは存在しない。コンパー#1、最短20ft

画像手前左ヘリゴン80、右プラナー80、後左イザレックス150、右ロテラー180

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/05/21(Sun) 11:57 No.805

2017/05/21(Sun) 11:57 No.805

4x5をカバーする望遠タイプ。細身だが長く、重量があります。5.6のタイプも大判用にはありますが、XLには大きすぎるのでしょう。

270まで使用出来るということがシステムに大きな拡がりを与えていると思います。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/05/21(Sun) 12:00 No.806

2017/05/21(Sun) 12:00 No.806

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/05/21(Sun) 12:03 No.807

2017/05/21(Sun) 12:03 No.807

ここまで大雑把だと、95mmは100mmのフレームと違わないかなどという些細な疑問は雲散霧消してしまいますね。Take it easy!

正確なフレーミングは焦点板を使うしかありません。

XLS, Rodenstock Ysarex 150/4.5

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/05/21(Sun) 13:22 No.811

2017/05/21(Sun) 13:22 No.811

その中でXLと競合するレンズ交換機マミヤ7はAE, 実像式距離計、自動選択フレーム、超高画質レンズなど、圧倒的高性能と失敗がない高い操作性を誇っています。

レンズ固定機ではフジGW,GSWシリーズ、GF670シリーズ、マキナ67シリーズの高性能は疑いありません。

またほぼ同時代のマミヤプレス、リンホフプレスとも競合します。マイナーですがシルベストリのソリッド広角カメラも競合機でしょう。

それらを置いてXLをまだ保持している理由は、

まず6x9をカバーするレンズ交換機の中では最も小型軽量であること。

現代の超微粒子フィルムとマミヤ7の高画質をもってすれば、プロポーションの差は多少のトリミングでカバーできるのはわかっていますが、どうしても67というフォーマットが気に入らなくて...68なら丁度良いかもしれませんが。69が長すぎると仰る方も多いので、個人的な好みです。

ただし正直なところ、レンズ交換は注意が必要で出先で急かされた状態で安易に行うとトラブルの元になりかねません。幾つかの指標を慎重に合わせ、ジェントルに押し込むよう心掛けます。失敗して力任せにやるとヘリコイドのラグを削りおとして取り返しが付かない。そのためレンズ交換機でありながら、撮影中は極力交換しないで標準広角を別ボディで持ち、決心して望遠に交換するという方針にしています。大きな矛盾ですね。

軍用モデルもありますが、兵士の蛮用に耐えうるカメラではありません。

そして開放f2.8の明るいレンズが使用出来ること。

備えるのはマキナ、マミヤプレス、リンホフです。マキナは別として他は少々重く、出張や山行きにはすこし躊躇してしまいます。

マミヤ7にせめてf3.5のレンズが用意されていれば...と思うのです。

フィルムホルダーが別ユニットなのは小型化に不利ですが、フィルム交換は中枠を用意していれば非常に迅速です。あるいはホルダーマガジンごと交換してしまう。旅行では単独行動でない場合フィルム交換中立ち止まることが困難な局面が多々あり、ペンタックス67やマミヤプレスホルダーでかなり困った経験があります。また突然室内に入るなど案外100と400を切り替える機会があるもので、交換マガジンは有利です。

私はホルダーx3〜4(ISO100-220x2、400-220x1+120x1)で行くことが多かったです。120は非常用で、220は現地調達出来ないため。

最近は120はおろか135も困難かもしれず、手持ちを使い切ったらタダの錘ですね。

XLRF, Planar80/2.8開放、1/30、プロ400 左端に柱が入ったのはフレームより広い範囲が写るため

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/05/21(Sun) 15:01 No.813

2017/05/21(Sun) 15:01 No.813

XL用ヘリコイドマウントが1から新造されています。同様のものをたまに見ますので、どこかで少数量産されているのでしょうか。

XL用53mmは存在しないので、ヘリコイドも新造せざるを得なかったのでしょう。

距離目盛りはありませんでしたので、水性塗料でインジケータを書き込みました。

距離計連動は0.9mまでですが、非連動ながら最短0.38mでA4サイズが複写できます。元々歪曲が少なく像面が平坦なビオゴンは複写用途も勧められています。

通常は接写には焦点版を使うべきですが、気軽にメジャーで測って撮影も可能。

6x7での視野は大まかにデジタル用24mmファインダー、6x9はフィルム用21mmファインダーで代用できそう。

XLRFで距離計連動させてもよいのですが、ファインダーなしXLSボディに付けると太ったSWCのような感覚です。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/04/23(Mon) 22:38 No.1217

2018/04/23(Mon) 22:38 No.1217

ラインにあったのは存じていましたが、なかなか遭遇しませんでした。

これのOEMである、リンホフ220のTECHNIKAR95/3.5は一度試させて貰い、素直でシャープな写りは認識していました。

手元に来て小型軽量を実感しました。XLレンズではもっとも小さいのでは。Heligon80も小型ですが、それよりガラスが小さいので軽い。Tessar100/3.5より鏡胴が短い。

写りは期待に違わず開放から実用できます。また開放で6x9をカバーしています。

メインとして使うより、他レンズメインで標準系を予備に持っていきたい時に鞄の隅に忍ばせていく用途を考えました。

ヘリゴン95mmと並べて

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/04/05(Sun) 00:28 No.1679

2020/04/05(Sun) 00:28 No.1679

1976年フォトキナで、オランダ資本のファベロ社がグラフレックスXLの生産引き継ぐと発表、改良を施して販売したXLの後継機。1979年から販売開始。ところが1980年に「 financial problems 」により生産停止になり,生産台数はわずか数百台と推定されている(camera-wiki.org)

変更点は1,軍艦部カバーが幅広の金属板になった。2,ヘリコイド内筒のカム溝が太く滑らかになり、外筒の溝に噛むプラスチック突起も太くなったため装着で削り落ちる危険性が軽減、レンズ交換に気を遣う度合いが減った。3,ヘリコイドに金属ロッドを直接ねじ込んで回せるので操作性が良くなった。

まだ潤滑剤を使わないプラスチックヘリコイドトルクが固いのは同じで、レンズ交換時に無限補正ボタンを押しても動作が不確実、RF二重像がいまいち見えにくい、などの欠点はそのままのようだ。

変更点2のため、オリジナルのグラフレックスXLの交換レンズとは互換性がない。オリジナルXL用ヘリコイド内筒をカンボXLに押し込むとヘリコイド突起を削ったり折ってしまう。またカンボXL用内筒はオリジナルXLに入れるとガタガタになってしまう。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/11/24(Thu) 23:42 No.2080

2022/11/24(Thu) 23:42 No.2080

標準 100mm: Xenar f3.5、Symmar-S f5.6、Xenotar f2.8。

広角 Super-Angulon 75mmf5.6

望遠 150mm: Xenar f5.6、Symmar-S f5.6

日本輸入価格は非常に高価。

75mmには外部ファインダーにマミヤプレス 用が用意されたが、ボディファインダーの視野全体でだいたい行けそう。

100、150には、ファインダー内に6x7、6x9の枠が常時表示されている。

画像はSymmar-S 100mmf5.6つき

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/11/24(Thu) 23:44 No.2081

2022/11/24(Thu) 23:44 No.2081

いっそのこと手持ちの信頼できるレンズを付けてしまおうと選んだのがNikkor。

どれも6x9範囲で使うにはもったいなさすぎるイメージサークルを持っていますが、それは元々のラインアップでも同じこと。前ユーザーも同じことを考えて、レンズを外して大判用にしてしまったのでしょうね。

ニッコールW100mmf5.6を装着

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/11/24(Thu) 23:45 No.2082

2022/11/24(Thu) 23:45 No.2082

元々距離計が狂っていて、距離計との整合性はまだこれからです。ピントグラスと、距離目盛とは概ね合致していました。

機動性がある6x9でニッコールを使える貴重な機材です。

ニッコールW150/5.6

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/11/24(Thu) 23:47 No.2083

2022/11/24(Thu) 23:47 No.2083

ニッコールSWも大変高性能ですが、もちろんスーパーアンギュロンも十分な性能を持っています。無限遠調整は必要ありませんでした。

旧コパルにマウントされています。セット購入したジンマーSは中期コパルで、旧コパルはオリジナルかどうか疑問ですが実用には問題ありません。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/05/15(Mon) 23:08 No.2240

2023/05/15(Mon) 23:08 No.2240

さまざまなウェブサイトで誤解しておられる方を散見しますが、私も現物を見比べるまで全く気づきませんでした.

ヘリコイドシリンダーの比較:左カンボXL100mm、右グラフレックスXL80mm

基本構造は共通しておりシリンダー径も同じですが、ボディ側ヘリコイドのプラスチック製爪が噛み込むスパイラル溝が、カンボのほうが幅広なのがご覧になれるでしょう。

このためカンボXLボディにグラフレックスシリンダーを入れるとヘリコイドを回せませんし、無理すると爪が折れたり削れてしまいます。元々ヘリコイドトルクはかなり重いので、無理してしまいがちです。

逆に、グラフレックスXL用ボディにカンボXLシリンダーを挿入すると、ヘリコイドの遊びが大きくぐらつき、距離計精度に影響する可能性があります。

カンボXLは溝を幅広にしたことで、グラフレックスXLの華奢で破損の原因になりがちなヘリコイド爪が多少頑丈になり、レンズ交換がスムーズになりました。溝のエッジは、カンボの方が鋭くなくて、爪を削る危険性がさらに軽減されています。

ヘリコイドの重いトルクはあまり改善していません。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/05/15(Mon) 23:22 No.2241

2023/05/15(Mon) 23:22 No.2241

れんずまにあ

れんずまにあ