�@��������60�N�O�A��O�̓��t�u�[�����L��܂����B

������x�����̂͏����ȃ��[�J�[��e��̃p�[�c��ƃ��[�J�[�ł��B

�J�����̖��O��A����Z�܂ő����i���ۂɂ͂�����Ɣ����Ă���j�Ƃ���ꂽ�قǂł��B

�@����ȓ��t����胁�[�J�[�̃}�X�v���I�R�X�g�_�E�������Ɋ������܂�Ă����������̎���ɓ���A�h�͐�����n�ōs���l�ɖł�ł����܂����B

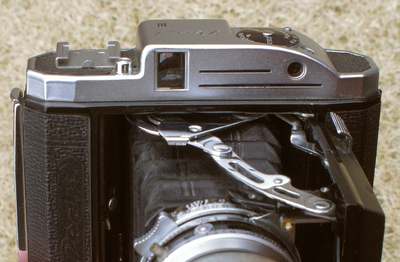

�@�����̋@�B�͉��҃��[���C�t���b�N�X�̗l�ȕ��G�ȋ@�\���������A���݂ł������̃����e�i���X���S��@��͑����̂ł��B

�@�ӊO�ɂ��̎p���o���G�e�B�[�ɕx��ł��܂��B

�@�g�݂͐��܂���̂ŁA�������̋@��̃C���v�������������������B

���Ȃ�7���~�O��̊��o�ł��傤���B�{����YASHICA A�V�������ł��B

�@���̌̂͏����u���[���f���ł����A�������͂��܂�L��܂���B

�@�����Y�̓��V�R�[���̃g���v���b�g�^�C�v�B

�@�V���b�^�[�̓R�p���̃X���[�K�o�i�[�ȗ��^�C�v�ŁAB�A25�A50�A100�A300�@��5���ł��B�j�R�m�X�Ǝv���Ή��Ƃ�����܂���B

�@�t�@�C���_�[�ɂ̓t���l���͖����̂Œ��S�ȊO�͂��Ȃ�Â��̂ł����A�g���Ȃ��قǂł͗L��܂���B

�@�t�C��������͐ԑ����ŁA�ƂĂ��P���ł��B����Ƃ��낪�L��܂���B

�@�B�e�����犪���グ��N�Z��t���Ă����̂��ǂ��Ǝv���܂��B

�@���d�I�o�ɂ������͗L��܂���B�܂�t�C���������n�ƃV���b�^�[����͊��S�ɓƗ����Ă��܂��B�V���v�����̂��̂ł��B

efunon

efunon  2016/05/30(Mon) 23:01 No.241

2016/05/30(Mon) 23:01 No.241

�@�������̓��t�̒��ł͔��ɒ[���ȃt�H�����������t���Ǝv���܂��B

�@�B�e���Ă݂�Ƃ��Ȃ苭���w�C�Y�̉e�����銴���ŁA���ꂽ���̃|�W�ł͂��Ȃ���ۂ��Ȃ�܂��B

�@����͂Ȃɂ����̋@�킾���̓����ł͂Ȃ��A���̍��̓��t�ɂ͑����݂��܂��B

�����H�v����UV�t�B���^�[�̑���������Ɨǂ������m��܂���B�t�[�h�͕K�тł��B

efunon

efunon  2016/05/31(Tue) 21:29 No.245

2016/05/31(Tue) 21:29 No.245

���z���w�́A�펞���̓��{�H�w�����K�H��B������������Ă����B

���ׁ̈A�����̍L���ɂ́������Y�f�ނ͓��{�H�w�̗D�G�i���Ƃ���B

Z��S30 �N�A���z���w����������2��t�ŏI�i�B

�����Y�͍ŏ�����Ō�܂�75�oF3,5�A���|�����Y�B�V���b�^�[��1�`300���̃R�p���B�{�̂̓R�[�h�̖͕�i�B���N��A���z�����o�����r���E�e�CD�Ƃقړ����_�C�L���X�g���g�p���Ă��遃D���R�p���A�A��D��80�o��

D�����z�����o�����ŏI��2��t�B�ǂ�������V�J�Ƃ̒ቿ�i�����ɔs�ꂽ�̂��Ǝv���B

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2016/05/31(Tue) 22:39 No.247

2016/05/31(Tue) 22:39 No.247

������́AKAN�l�̃y�[�W�Ŋ������āA���߂����̂ł��B

�����A�����グ�m�u���t��]�X���X���ɂȂ��Ă���A�����������̂��Ǝv���Ȃ���A���o�l�ɂ��t��]�h�~�@�\�����̎���̒ʗ�ł��邱�Ƃ������Ă��������A���鋰�镪���B�o�l�����肵�Ă���̂����āA�Ȃ�Ƃ��H�v���ċ@�\������͑������Ŏg�p�ł��Ă���܂��B

�Y�t�́ARikenon F3.5/80mm �ł̎ʐ^�B

���\����I�ȃg�[���ł̎ʂ�Ȃ̂��Ȃ��i�ł��傤���B���j

������ʑ̂��A�X�[�p�[�C�R���^4.5�^105 �e�b�T�[�ŎB�e�����Ƃ���A�Ȃ�Ƃ��̎B�e�ł�Rikenon���F�X�Ȗʂň������āA�u�N�͂Ȃ�Ă��Ƃ��Ă����v�ƃ_�C�A�R�[�h�ɋ�s�������L�l�B

�_�C�A�R�[�h�̗ǂ��Ƃ���́A�t�H�[�J�X�������̃V�[�\�[�m�u�łł��邱�ƁB�E���������₢�܂���̂ŁA���Ŏ����ւ�������p�^�[�����v���g�R���ɓ���Ă�����ɂ̓e���|�����C���ǂ��Ȃ邱�Ɛ��������ł��B

CLPO

CLPO  2016/06/01(Wed) 08:36 No.248

2016/06/01(Wed) 08:36 No.248

�@�_�C�A�R�[�h�̃f���A�����o�[�����͌l�I�ɂ͓��t�ō��̑��쐫���Ǝv���Ă��܂��B

�@���o�[�̊�ɂ̓w���R�C�h���L��A���ʃJ�����Ƃ͈�������S���i���S���j���L��܂��B

�@���߂Ă̕��ɃI�X�X���̋@��̈���Ǝv���Ă��܂��B

efunon

efunon  2016/06/01(Wed) 21:07 No.250

2016/06/01(Wed) 21:07 No.250

������A����Ɏ��炵�܂����B���ӂӁB

���P�m�������ł���˂��B

CLPO

CLPO  2016/06/02(Thu) 00:03 No.251

2016/06/02(Thu) 00:03 No.251

������Ǝ蔲���ł��B���{�ł̃X�L���������߂ė���ł݂܂����B

��p�͌�����+500�~���炢�ł��B

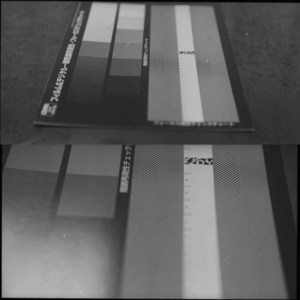

�@�摜�͎����̐ݒ肵���g�[���J�[�u�������l���邿����ƃK���}�̍��������ł��B

�@�����Y�̓g���v���b�g�^�C�v��Yashikor�ł��B������ƃs�[�L�[�Ȋ��������܂����A�\���V���[�v�ł��B

�@���i�����Ȃ�u���[�X���܂��̂ŁAUV�t�B���^�[���L���������ǂ����ʂɂȂ�Ǝv���܂��B

�@����ł��|�[�g���n�̃t�C�����Ȃ�ǂ����ʂ�������Ǝv���܂��B�i�B�e�Ɏg�����̂�NS�n�ł��B�j

efunon

efunon  2016/06/05(Sun) 19:30 No.262

2016/06/05(Sun) 19:30 No.262

�@�X�̒��ł̎B�e�ŏ������ʂ����Ȃ�F8���x�ɂ����i��܂��A�\���Ȑ��\���Ǝv���܂��B�i�t�[�h�͕K�v�ł��B�j

�@�V���b�^�[�X�s�[�h���ő�1/300�Ȃ̂ŁA���V���O�ł͂��Ȃ�i�邱�ƂɂȂ�܂��B

�@���t�̗��J�o�[�ɕt���Ă���O�r���͂�����ƐS���ƂȂ����������܂��B

�@���̎��͉摜�����Â��A�t���l���̖����t�@�C���_�[�͓�a���܂����B

efunon

efunon  2016/06/05(Sun) 19:46 No.263

2016/06/05(Sun) 19:46 No.263

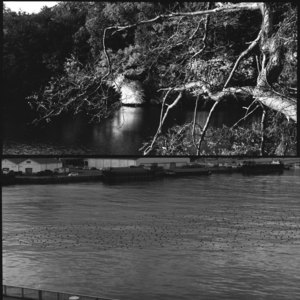

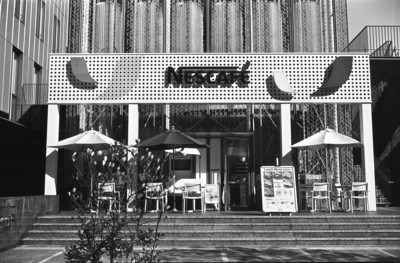

���ڑ��z������̂̓t�[�h�����ł͗E�C�������A�����ɓ����Ă̎B�e�ł��B

�@��ʏ㕔�̍��E�͕��ˏ�Ɉ��������Ă��܂����A�����̋��̓g���v���b�g�Ƃ��Ă͗��h�ł��B�X�Ɛ����Ă��܂���̂ŁA���ʂ̉e�����ǂ����͗ǂ�����܂���B

efunon

efunon  2016/06/26(Sun) 21:41 No.295

2016/06/26(Sun) 21:41 No.295

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/06/27(Mon) 21:19 No.298

2016/06/27(Mon) 21:19 No.298

�@�C�R�t���b�N�X���t�F�o���b�g�������ƑR�������ł͗L��܂��A���̒��ł��摜�̇U�^�͐l�C�������l�ŃV�[�K�����������ɔ����Ă��܂����B

�@���t�̃^�C�v�Ƃ��ẮA���Y�����@�̏�ʂ��炢�̋@�\�������Ă��܂��B�V���b�^�[�̓R���p�[��1/500�t�B

�����Y�͖{�ƃe�b�T�[�ł����A�t�C�������U�͐ԑ���1�R�}�ڂ��o������̓Z�~�����~�ߎ��ł��B

�t�C�����̑��s�ʂ����m�����ł͂Ȃ��̂ŁA���̎���ɗǂ��L��R�}�d�Ȃ肪�o�܂��B�ԑ���"1"���o���班���i�߂Ă����Ɨǂ��ł��B

�����[�Y����Ɗ����~�߂���������Ċ����グ���o����l�ɂȂ�܂��B"1"���o����{�f�B�[���ʂ̃J�E���^�[��1�ɃZ�b�g���܂��B

�V���b�^�[�̓R�b�L���O���o�[�ɂ��蓮�`���[�W�ł��B�V���b�^�[�X�s�[�h�ƍi��l�́A�����Y�{�[�h�������̗������R���ɕ\������܂����A���̊Ԋu�͕s�ϓ��Ȃ̂Ŏ���������܂��B

�@�V���b�^�[�X�s�[�h�ƍi��l�͂��ꂼ��̃��o�[�ő��삵�܂��B���̃^�C�v�̌���̓_�C��������ƂȂ�܂����A���ێg���Ă݂�ƃ��o�[���͑��삵�Ղ��l�Ɏv���܂��i�l�̊��z�ł��B�c�j

�@�����[�Y�{�^���̓t�@�C���_�[�t�[�h�̃q���W���E�葤�ɗL��܂��B����������Ǝg���h���ʒu�ł��B

�@�C�R�t���b�N�X�̌Ăі��͍��ׂƂ��Ă��ėǂ�����܂���B

�ʐ^�̃^�C�v�͇UA(a)�Ƃ����ނ���Ă���l�ł����A�����̗��ʃV�[���ɂ�"�U"�ƂȂ��Ă��܂��B�i�摜��No�̓t�F�C�N�ł��B�j

�@�g�p���Ă��ĕs�ւȕ����͑O�q�̃����[�Y�{�^���ʒu�ƃt���[���J�E���^�[�̏������ł��B�����t���[���J�E���^�[�_�C�����ɏ����ȃ{�X�������Ă��āA���̈ʒu�ő�̂̃R�}��������܂��B

�@�l�C�̖����@��ł����A�R���p�[�Ɩ{�ƃe�b�T�[�t�̓��t�͐������͂���܂���A�J�o�[���J�����������i�̉��H�͓����x�̍��Y�@�Ƃ͂�����ƈ���Ă��܂����B

efunon

efunon  2016/09/04(Sun) 14:44 No.344

2016/09/04(Sun) 14:44 No.344

�����[�Y�ʒu�̖��͊��ꂩ������܂��A�u���ɂ͋C��t���Ȃ��Ă͂����Ȃ��l�ł��B

�@�J���������ɂ͎Ռ��o�b�t�����L��܂���B�R�[�e�B���O���P�w�Ȃ̂ŎՌ��t�[�h�͕K�v�ł��B�ł��o���l�b�g���L��܂���̂ʼn����K���Ȃ��̂��g���܂��B

�@���l�ŊւƑ�V���̐�[�ŎB�������[���C�R�[�hV�ł��B

efunon

efunon  2016/09/04(Sun) 15:04 No.345

2016/09/04(Sun) 15:04 No.345

1939�N����50�N�܂Ő��Y����A�F�X�ȃo�[�W����������܂��B

���̌̂͑���IIe�Ƃ����ŏI�^�B

�R�[�hII�n�́AT�R�[�g���ꂽ�g���I�^�[�������A�����ł͑����B��ł͂Ȃ����Ǝv���@��B

35mm�ł����[���C35B, C, LED�ƁA���Ƃ̓R���^�b�N�X��85/4�Ɠ���M42�Ȃǂ�135/4�����Ȃ��Ǝv���B

�ʂ��3���ʂƕ���Ȃ��A�Ƃ��������ɗD�G�B

�y�ʂŌy���ȎB�e���y���߂�͂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/09/06(Tue) 21:05 No.349

2016/09/06(Tue) 21:05 No.349

�@�C�R�t���b�N�X�Ɣ�r���ă��[���C�R�[�h�͂Ȃ�Đl�ɗD�����v�Ȃ낤�Ǝv���܂����B

�@�g���v���b�g�͋��ʎ����ƃk�P�ɂ��Ă͂���Ӗ��e�b�T�[��������s�������Y�ł��B

�@�c�A�C�X��1934�N�i���a9�N�j�ɔ����������t�ł��B���[���C�X�^���_�[�h��R�[�h�Ɠ�������ł��ˁB

�����Y�͎��̌̂́@Novar Anastigmat 80mm F4.5 �g���v���b�g�^�C�v�ł��B�V���b�^�[��Derval�̃G�A�o�[�Z�b�g�i�R�b�L���O�ƃ����[�Y�������F

�v���X�^�C�v�Ƃ��]���܂��B�j�Ȃ̂ł����A�ō���1/100�Ƃ����ʃ����ł��Ɠ����x�ł��B

�@���̑��x���ƌ��݂̃t�B�������x�Ő��V���O�ł͌��\�v���I�ł��B�Ռ��t�[�h�̑����No0��1�̃V���b�^�[��t�����Ⴈ�����ȂȂ�Ďv���قǂł��B

���[���C�̓���������邽�߂Ɂi�Â����炻�������Ă��܂��B�j�A�t�B�����𐅕��ɑ����Ă��܂��B

�@�t�B�����̓{�f�B�[�������}�K�W���̗l�Ɉ��������A�����̃}�K�W�����ɃZ�b�g���܂��B���̕ӂ̓`�[�v�V�b�N�ł��i�����ȃ��R�[�t���b�N�X�Ƃ��]���܂����B�c�j�B

�@���̓t�H�N�g�����f���̃X�p�[�u�͎����Ă��Ȃ��̂ł����A��R�}�ڂ�ԑ��ɏo������ɁA�J�E���^�[���Z�b�g���o�[�i�悭�����~�߉������o�[�ƊԈႦ���܂��j

�������āA�J�E���^�[��1���o���A��̓J�E���^�[�̐��������Ȃ���i�߂�����̓X�p�[�u�Ƃ�������ł��B���̂����艽�������g���L�����̂ł͂Ȃ����ȂƎv���܂��B

�i������������v�҂����������B�j

�@�t�B�����J�E���^�[�͎g�p��Ԃō����ʂ�620�t�B�����p�A�E���ʂ�120�p�ł��B�����グ�@�\�̃����E�F�C�N���b�`���悭���鎝�a���L��܂��B

�i�ǂ����Œ����Ȃ����Ȃ��Ȃ�Ďv���܂��B�j

�@�t�H�[�J�b�V���O�́A�t���N�T���b�g��I�[�g�R�[�h�A���R�[�t���b�N�X�_�C���̗l�ȁA���背�o�[���i�����w���R�C�h�^�C�v�ł͂Ȃ����ƁB�j�ł��B

�@�B�e�����Ɛ[�x�\���̓s���g�t�[�h�O�̉�]�C���W�P�[�^�[�ŕ\������܂��B

�@���̋@�̂̓t�@�C���_�[�̓~���[�����H���Ă��܂��̂ŕ]���ł��܂����邢�Ƃ����]���ł��B

�@�S�̓I�ȍ��́h�����ƊȈՂ̋��ԂɁh�Ɖ]���������ł��B�ł��ǂ����t���b�c�E�����O�̃��g���|���X���`���������̗l�ȃf�U�C���ɖ�����܂��B

�@

efunon

efunon  2016/12/10(Sat) 16:33 No.583

2016/12/10(Sat) 16:33 No.583

����ɂ��Ă��A�c�@�C�X�C�R���̃J�����͒m���x�͒Ⴍ�Ă����i�͍��߂Ȃ�ł����A�C�R�t���b�N�X�V���[�Y�͗�O�I�Ɉ����ł��ˁB

���s���ăR���^�t���b�N�XTLR���o���Ă��邩�炩�A�قƂ�ǃ{�b�N�X�e���S�[���̏�ʋ@��݂����Ȉʒu�́A��X�ɒቿ�i�H���ɐU���Ă���̂ł��傤���ǂ��A�Ɠ��̃f�U�C���Ǝg�p�@�ŁA�ƂĂ������[���J�����ł��B

���͓�����̃J�����Ƃ��Ă̓��[���C�X�^���_�[�h�i�e�b�T�[3.8)���������Ă��Ȃ��̂ł����Af3.1�Ƃ������[�ɖ��邢�t�@�C���_�[�����Y����]�I�Ɏ����������A�~���[�Ɩ���K���X�X�N���[���̂��߈Â����Ƃ����킹�Ėڑ��̕���������Ȃ����Ǝv���ʂŁB�ʂ�͑f���炵���̂ŁA�X�N���[�����u���j�JSQ�p�Ɋ������A�}�b�g�͒��߂ăX�v���b�g�ō��킹�Ă��܂��B

�t�@�C���_�[�̌������͔@���ł����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/12/10(Sat) 22:54 No.585

2016/12/10(Sat) 22:54 No.585

�@�I���W�i���̃~���[�Ƃ����b�Ȃ̂ł����A���x�������悤�Ǝv���Ă��܂��B���Ȃ݂ɑ����̍��Y���t�̓t�[�h���ӂ̃r�X���O���~���[���I�o����̂ł����A

�C�R�t���b�N�XI�̓{�f�B�[�̊v���Ȃ��Ƃ����Ȃ��݂����Ȃ̂�畏����Ă��܂��B�㉺�̃����Y�Ԋu�������̂Ń~���[�����^�ł��B

�@�C�R�t���b�N�X�̃t�@�C���_�[�X�N���[���͂��܂�g�U�x�������Ȃ��l�Ŗ��邢�̂ł����A�C�R�t���b�N�XI�̓t���l���������Ă���܂���̂Ŏ��ӂ͈Â��Ȃ�܂��B

�@���p������]���A���܂�I�X�X���ł���@��ł͗L��܂���B���[���C�R�[�h�����g�p�������������ł��傤�B

�@�C�R�t���b�N�XI�͂��̂��܂�ގ��@�����Ȃ��M�~�b�N���y���߂���ɂ͗ǂ��̂ł����A�����Ɏʐ^���B��ɂ͖������ȋ@�B�ł��B�@�������ǂ��̂ł����B�c

�@

efunon

efunon  2016/12/10(Sat) 23:45 No.588

2016/12/10(Sat) 23:45 No.588

���̓X�p�[�u����肵���̂ł��B�y�����ʐ^�@�ł��B���c��̊���C�ɓ���܂����B�������ɉœ��肵���̂̓e�C�N�ƃr���[�Ńs���g�̃Y�����B�B�B�B�ǂ����Ȃ�ƃ~���[�ƃX�N���[�����������Ă��ƃp�[�c�͔�������ł���̂ł����A��ƂɂƂ肩���ꂸ�����Ԍo���܂��B

���c��̃C�R�t���b�N�X�A�i�D�����ł��B

�v�P�[�X���������ł����H

���͕��i�P�[�X�͎g��Ȃ���Z�Ȃ̂ł����A�X�p�[�u�̃P�[�X�͂Ȃ����C�ɓ����Ă܂��B

CLPO

CLPO  2016/12/24(Sat) 08:24 No.591

2016/12/24(Sat) 08:24 No.591

�@>�v�P�[�X���������ł����H

�����Ă��܂���B���x���삵�悤�Ǝv���Ă��܂��B

�@���̃J�����A�w�����ɃX�p�[�u�Ƃǂ��炩�����Ă�����ɂ��܂����B���x�̗ǂ����̂����Ȃ��̂ŁA��������ɂƎv���܂����B

�@�X�p�[�u�ǂ��ł��ˁB���~�����̂������̃A�C���b�g�����łȃ^�C�v�ł��B

�@�C�R�t���b�N�X�T�ƃX�p�[�u�̊W�ł����A�����グ�@�\�����Ă���ƕ����Ă��܂����A�ǂ��Ȃ�ł��傤�B

efunon

efunon  2016/12/24(Sat) 22:11 No.593

2016/12/24(Sat) 22:11 No.593

�v�P�[�X����ł����H����̓`�������W�ł��ˁB��l�̐�����Z�ł��B���͎����v�H����ɂ��Ă���܂��āA���X����Ȃǂ������Ă���܂��B�J�����̃P�[�X�ł����A�`��������������ł��ˁB�[�ʂ�45���ɗ��Ƃ��D�����킹�܂����A�����J������@���ǂ��킩�炸���~�߂������Ƃ́A�������킹�ł���Ă܂��B���E�G�Ɋv�H�̖≮������A�S�Ĉ�����������̂ŕ֗��ł��B���߂���X�������Ă���4�{��������u���Ă���X������A�������߂ł��B�Ȃ�Ă��X���������Ȃ��B

CLPO

CLPO  2016/12/29(Thu) 06:49 No.597

2016/12/29(Thu) 06:49 No.597

���̎����g���≮������ł��B

�s�v�������܂��A���ׂĂ킩�����̂ŁB

�@�E�B���Y�t�@�N�g���[ ����͎��̗ǂ����U�[��蔄�肵�Ă���܂��B�[�ނ��u���Ă���I�X�X���ł��B���̊E�G�̓��U�[�֘A�̓X����R����܂����A�㎿�v�f�ނ�I�Ԏ��͂����ł��B�v���g�^�C�v�쐬�p�̏��ʂ݂̗̂����ȑf�ނ��u���Ă���܂��B���ڃ^���i�[������������Ă���̂ŁA�ǂ��ō���Ă���v�Ȃ̂��Ȃǎ��₷��Ƃǂꂾ���i���ɍS�肪����̂�������܂��B�����������������y�����Ă���܂��B��

�@����𑵂���̂́A���U�[���C�g���Ƃ� �ł��B�T�g�E�̎��А��i�̎��������I�X�X���ł���B���ʂ̎��͂R�{�����ł����A�S�{�����̘X�����ς̂��̂��u���Ă���܂��B���Ƃ��ł��v�[�ނ���R�u���Ă���܂����^���i�[���璼�ڈ��������Ă��邩�͕��������Ƃ�����܂���B���U�[�N���t�g����������Ă���̂ł����I�o�T���B�œ�����Ă���X�ŁA�X��������Z������������Ă���b���������ł��܂���B

CLPO

CLPO  2016/12/31(Sat) 01:38 No.598

2016/12/31(Sat) 01:38 No.598

���U�[�P�[�X�ł͂Ȃ��A�֕��p�̔�����v�̌��ł��B

�唻�J�����ƍ��Y�֕��@�͂��낻�댊���ڗ��悤�ɂȂ�܂����B

�������Ŏ���A���邢�̓p�[�}�Z���Ń��y�A����Ă���b���悭�f���܂����A�ϋv���ւ̌��O��A�t�H�[���f�B���O�J�����ł͌��݂������ď�߂Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B

����ɑ��Đ�O�̃h�C�c���J�����͑�ϑϋv��������100�N�O�̃J�����ł������ڗ����Ƃ͏��Ȃ��悤�ł��B

��O�c�@�C�X���g���Ă����悤�ȍ��i���̔����r��͓���ł�����̂Ȃ̂ł��傤���B

�����ƈ���Ĕ�͎戵��������܂�f�l����o���o���邱�Ƃł͂Ȃ������m��܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/12/31(Sat) 20:52 No.599

2016/12/31(Sat) 20:52 No.599

���ׂĂ݂����Ǝv���܂��B

����܂Ō��̃p�b�`�܂ł�����������ƂȂ��ł��B

�l�b�g�ł݂�Ɏ֕��͑�ς����ł���ˁB

�F������Ă��Ȃ����@�Ƃ��āA�������Ȃ�

�ڒ��܂�PVA�听���̂��̂��g���Ǝv���܂��B

���ʂɐڒ��Ɍ���܂��B

������A�؍H�p�{���h�ł��B

�ȊO�ɑϋv�������A���Ȃ₩�ł��B

�������z���Ƃӂ₯��̂����_�ł����A���v�ł������Ȃ�����s����͂��ł��B

CLPO

CLPO  2017/01/01(Sun) 22:18 No.600

2017/01/01(Sun) 22:18 No.600

�e�P�P

�A���y���t���b�N�X�y�B�R�p���V���b�^�Ȃ̂ŁA�ō����R�O�O���B

�����C�A�X�[�p�[�U�̕��̓R���p�[���r�b�g�Ȃ̂ŁA�Q�T�O���ł��B

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2017/01/28(Sat) 09:53 No.650

2017/01/28(Sat) 09:53 No.650

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2017/01/28(Sat) 09:55 No.651

2017/01/28(Sat) 09:55 No.651

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2017/01/28(Sat) 10:03 No.653

2017/01/28(Sat) 10:03 No.653

Joie de Vivre: ���̊�тƂ������f�����͖��@���Ȗ���������Sem�V���[�Y�Ƃ��Ă��������B

��Ƃ��ăt�@�~���[�����A���t���t���b�V���ƃZ�b�g�Ŕ̔����ꂽ���A���̌̂͌��i���Ă���B

�ړ_�̓C�M���X���A��ʐړ_�A�_�v�^���t�����Ă����B

�e�C�L���O�����Y��Som Berthiot Flor 75mmf3.5�A�e�b�T�[�^�B

�r���[�����Y��Berthiot 75mmf3

�V���b�^�[��1/50�P���G�o�[�Z�b�g�Ń{�f�B���ʃ��o�[���ォ�牺�։���������B�X�g���[�N�͒����A��r�I�ᑬ�Ȃ̂Ńu���ɂ͋C�������B

�o���u�͂Ȃ��B

�I��������4�i�K���V�C�}�[�N�ōi���ς���BISO50�����ł͂Ȃ����Ǝv����B

�����グ�͉E�葤�m�u�A�ԑ����B

�œ_���߂͍��葤�_�C�����B

�t�@�C���_�[�̓O���b�h���������}�b�g�X�N���[���̏�ɁA�ʃR���f���T�[�����Y������Ă��Č������͍����@�Ȃ݁B

���TLR���l���[�y�ˏグ�Č���B

�����Ƃ��냌���Y�t�[�h��t������\���ł͂Ȃ��悤���B

�������獂���@�̃{�f�B�ƃ����Y�ɁA�ԑ��ƒP���V���b�^�[��g�ݍ��݁A�i��l�̂����ɂ��V�C�}�[�N����ꂽ�@��B

���̎��̃��f���͗����ŃV���[�Y���x�[�X��f4.5�g���v���b�g�������B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/07/27(Thu) 18:47 No.916

2017/07/27(Thu) 18:47 No.916

���R�[���}����肵������ł��B

�W�����N�{�b�N�X�ɁA�N�������������������Ă��܂����B

24x56mm�T�C�Y�̃p�m���}�ʐ^���B�e�o���܂��B

���R�[�t���b�N�X�p�ł����A�����Ă���TLR�ɂ͑����\�ł��B

���Ŕ����y���S���A���J�Ȕ��˖h�~�h���ƐA�т��D�܂����B

�t�@�C���_�[�t�[�h�̒��Ԏ��Ɉ���������}�X�N�ƁA

�A�p�[�`���[�ɛƂߍ��ރ}�X�N�̃Z�b�g�ł��B

�����������グ�ԑ��@�ɂ����g���܂���B�I�[�g�}�b�g���ƂU���U�̒��������g���ܑ̂Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�ԑ��ŁA�t�W�ł�����J�E���^�[�����ƁA�����̊Ԃɂ���召�̍��ۂ̂�����ԑ傫�ȍ��ۂŎ~�߂�A6x6�X�y�[�X�̒���2�R�}�I������܂��B120�Ȃ�24���v���X�O��2�����炢�B���ł��傤�B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/07/27(Thu) 18:54 No.917

2017/07/27(Thu) 18:54 No.917

�A�p�[�`���[���͂��̂悤�ɃZ�b�g���܂��B

�}�X�N�����ɂ���ԓ_���㉺�ǂ���Ɏ����čs�����́A���������Ȃ��̂ł킩��܂���B�Z���ł͂ǂ����ł��s�������ł����A���R�[�t���b�N�X�Ȃ�㉺���K�v��������܂���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/07/27(Thu) 18:57 No.918

2017/07/27(Thu) 18:57 No.918

�Z���t���b�N�X�̓R���f���T�[�ʃ����Y���ˏo���Ă���̂ŁA�}�X�N�͕�������Ԃŏ���Ă��܂��B

���̂��߃}�X�N�������܂܂ł̓t�b�h����߂܂���B

���������}�X�N���O���ď�ނ��A�����ƃt�b�h�𗧂Ă��ςȂ��ŃP�[�X���J�����������B

�R���f���T�[���t���l�������Y�ł���}�X�N�������܂�߂�̂ɂȂ��Ǝv���܂��B

�ԑ������͈Â��Ƃ���ł͌��\��ρB���邢�Ƃ���ł��A���ۂ��o���u�ԂɎ~�߂�̂ŁA���������o���悢���ʂ�12����肩�Ȃ�C�������܂��B�����26���͌��\�����ł��ˁB�p�m���}�t�H�[�}�b�g�Ȃ̂ł�����������������Ⴂ�܂�����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/07/27(Thu) 19:03 No.919

2017/07/27(Thu) 19:03 No.919

�o���u���Ȃ��V���b�^�[�Ȃ̂ŁA�_�����Ă��C�t���Ȃ������B

�\�����ʃt�H�M�[�`�ʂɁA�܂�����͂���ŁB�ł�����ł��B

������Ɠ����₵�āA���R�[�t���b�N�X��T���Ȃ��ƍs���Ȃ����Ȃ��B

�_�ˌ������؊X�A�Z���t���b�N�XJoie de Vibre�@Berthiot Flor 75/3.5�C�J���C1/50

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/08/06(Sun) 00:10 No.932

2017/08/06(Sun) 00:10 No.932

�@��Q�����ł����|�o����Ηǂ��ł��ˁB

1/50�P���G�o�[�Z�b�g���ƒ��Ԃ̎B�e�͂ǂ�����Ă��܂����A�C�R�t���b�N�X�T���ō���1/100�Ȃ̂ŁA�����J���Ă��܂��B

efunon

efunon  2017/08/13(Sun) 08:09 No.935

2017/08/13(Sun) 08:09 No.935

���Vf8-11�Ƃ����ISO25-50�Ƃ����ݒ�ł��傤���B

�ȑO�̓l�K���A���G�[�X�����Ă܂������ŋ߂�160NS�A���Pro400�ł��B�\�����1-2�i�i���ĎB�e���Ă��܂������`�`���[�h�ŃJ�o�[�ł��B

160�ł������I�[�o�[�Ȃ̂ł������萰�V�Ő��V�}�[�N�̂܂B������l�K�ł��~���Ȃ��قǂł����B

�I�����1/50�ŃX�g���[�N�������ǂ��Ő�邩�킩��Ȃ��V���b�^�[�ɋC�������܂��B

��ʂ��Y��̂悤�ł��B�����O�ʂ̌�ʂ��܂�₷���̂ł����A���ϔ��O���̂���ώ�Ԃł��B

�ԑ��@�{�����ł��D�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/08/13(Sun) 20:23 No.937

2017/08/13(Sun) 20:23 No.937

�A�C���X�A�A���y������n�܂��āA���V�J�A�[�m�r�A�ŏI�����t�B

�Ō������̂��A�[�m�r�A�ł��B

�T�R�N�B�����w���A������[�m�r�A�t���b�N�X�B�{�́A�����Y�A�V���b�^�[���Ɏ��А��ł��B

�����A�P�X�W�O�O�~�B�����ɂ͒����i�ł��i�A���y���͂P�Q�O�O�O�~�A���V�J�͂P�O�O�O�O�~���j

�����i�ƌ����̂́A�����Y�ƃV���b�^�[�B�V�T�����l�I�w�X�p�[�̓e�b�T�[�^�S���ʁB��ꃉ�r�b�g�͂T�O�O�����̃R���p�[���r�b�g�R�s�[�B

�{�̂͐ԑ��̃����C�R�[�h�����^�̃R�s�[�ł����A�����Y�ƃV���b�^�[�̓A�E�g�}�[�g���݂ł��B

�[�m�r�A�t���b�N�X�͂T�S�N�A����^�ɐ���܂��B����^�́A�X�^�[�g�}�[�N�����~�ߑ��u�t�B�_���}�^�J�o�[�t���B�����Y�̏œ_�������V�V�C�T�����ɁB

�T�T�N�X�^�[�g�}�[�N�A�N�����N�����グ�̃I�[�g�}�[�g�Ɂi�O�ς͂قڃ����C�A�E�g�}�[�g�̃t���R�s�[�j�̍L���͌������Ƃ��邪�A�����͌������ƂȂ��B

���̌́B�ԑ��̏����^�B���܂�N�̐��i�ł��B�����Y�ƃV���b�^�[�͗ǂ��ł��B�{�̂̍��́A�A�C���X�Ȃǂɔ�ׁA���܂��B

�A���y���ƃr���[�e�C�͓����_�C�L���X�g�g���Ă���悤�ł��B

�[�m�r�A�͖{�̂����А��̗l�q�B�s���g�̃M�A�䂪�傫���A�R�����݂ɂ����B�쓮���������B���v�̓��R�[���݁B���H�Ǝv����قǁB

�摜�́A�̔�ѐQ�T�O���e�P�P

��ɋ������A�A���|�ƃe�b�T�[�̔�r�ɍ��킹�����ł��B���̏�Ԃ����낦�čŋߎB�e�������́B���ڔ�r�ł͂���܂��A�����e�b�T�[���d���Ǝv���܂��B

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2017/09/11(Mon) 19:32 No.968

2017/09/11(Mon) 19:32 No.968

�[�m�r�A�t���b�N�X���T�v�͏Љ��邱�Ƃ͂����Ă����ۂ̎g���S�n��]�����Ȃ��Ȃ��킩��Ȃ��@��ł��B

���o����ϋM�d�ŁA�����܂Ŕq���o���ėL������ł��B

����f11�ł����A3-5m���x�̏œ_�ʒu�ŁA�E���w�i�̐Ί_�����Ȃ�A�E�g�t�H�[�J�X�ɂȂ��Ă��܂��B

�����͂���Ȃ��̂�������܂��A������̂ł��B

�����A����̖̗t�͂Ȃ��Ȃ��V���[�v�B�f���͗ǂ������Y�Ȃ̂ł��傤�B

�����ł͂��Ȃ荓����Ԃŕ��u���ꂽ���̂������A�X�܂�I�Ȃ���Γ��肵�₷�����i�ŏo�Ă��邱�Ƃ�����܂����A

��͂肠����x�����Y���V���b�^�[�������ƃ����e���ꂽ���p�i���ƍl����Ƃ���Ȃ�̉��i�ɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB

�܂��ԑ��@�͖�����ł��B�T���̂��y���݂ł��B�Q�ĂȂ���Ηǂ��o������邩������܂���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/09/12(Tue) 22:27 No.969

2017/09/12(Tue) 22:27 No.969

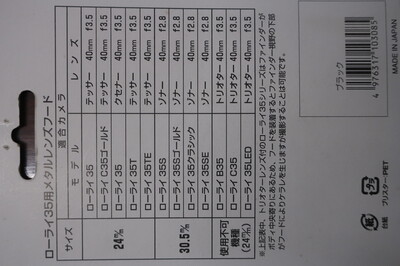

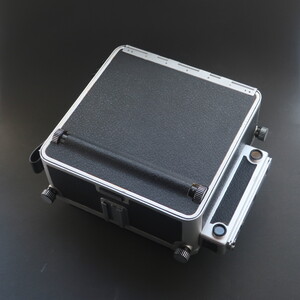

���R�[�ƂQ��W���B���R�[�́A�P�[�X�A�t�[�h�A�x�t�B���^�[�t���B

���i�ƌ������ƂŁA�P�Q�W�O�O�~�B

�[�m�r�A�́A�L���b�v�������A�o�������B�X�W�O�O�~�B

��Ɏ��ƁA�X�傪������ۏȂ��̏��聄�Ƃ̎��B�l���āA�W�W�O�O�~�ōw���B

�V���b�^�[�S�肪�L�������A�W�b�|�I�C���ʼn��Ƃ��Ȃ����B

�����Y�̔����͖����B��荇�����A�B�e�\�Ɛ������B

�{�̑��̓����������B�J���Ē�������Ή��Ƃ��Ȃ�Ǝv�����A���v���Ďg�p�ł��������Ȃ��̂ŁA���̂܂܂ɂ��Ă���B

���[�m�r�A�B�t���b�N�X�̑O�ɁA���������Y�A�V���b�^�[���g�����A�X�v�����O������B

�����́A�C�R���^�^�̃Z�~���X�v�����O�ł���B

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2017/09/13(Wed) 05:48 No.970

2017/09/13(Wed) 05:48 No.970

���i�̓��R�[���}��2.8�{�B

�ƂĂ��Y��Ȍ̂ł������A��]�I�Ƀ����Y�M�A���ł��Ƃ����������Ȃ��B��������������̂��B

�����A���ăG�[�e���Ŗ�����������ꎞ�X�J�X�J�ɂȂ������̗̂����ɂ̓K�`�K�`�ɋt�߂�B

�S����߂̃}�V���I�C���𒍂��Ă�1�����u���J��Ԃ��A�悤�₭�}�g���ɉ��悤�ɂȂ�܂����B

�A�p�[�`���[�Ƀ��R�[���}�͂����������܂����B

�ł��t�@�C���_�[�ɂ͓���Ȃ��I���ŁH

���̌�̃��f���ɂ̓R���c�[���t�@�C���_�[�Ƀp�m���}�̘g������A����Ȃ炢����̂��B

�܂��g�̓X�N���[���Ɍ����ŗ��Ƃ����݂܂��D�D�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/10/20(Fri) 18:53 No.989

2017/10/20(Fri) 18:53 No.989

�@�Z���t�^�C�}�[�t���̃V�`�Y���V���b�^�[�ł��ˁB

�O�ʉ�]���̃��R�[�t���b�N�X�̒��ł́A�t���b�O�V�b�v�@�ł��ˁB

�@�Ό��n�O���[�X�̗Ōʼn�����������̂������āA���R�[�t���b�N�X�̏C���̓R�R�ɐs����ƁB

�@�����摜���������ł��B

efunon

efunon  2017/10/20(Fri) 22:40 No.990

2017/10/20(Fri) 22:40 No.990

>�Z���t�^�C�}�[�t���̃V�`�Y���V���b�^�[�ł��ˁB

>�O�ʉ�]���̃��R�[�t���b�N�X�̒��ł́A�t���b�O�V�b�v�@�ł��ˁB

�����Ȃ̂ł����I�ӎ����Ȃ��Ŕ����Ă��܂������A�������ł��B�Z���t�͂ǂ���C���ł����쓮���Ă��܂��B�V���b�^�[�̓V���v���ȕ��X���[�g���u�����Ȃ��ĐM���ł��܂��B

��1000�~�Ŕ����������Č�y�ɂ������W�����N�͂��������Z���t�Ȃ������͂��B

�K���v�P�[�X�͂܂��������肵�Ă��āA����ꂷ��Ύg�������ł����A�X�g���b�v�������Ȃ��Ă��āA�v�Ē��ł��B

�t�H�[�J�V���O�t�b�h�J���̂��a���ȂƎv���Ă��玲�̃s�A�m������яo���Ă��Ēf�[���s������o�����Ă��܂��܂����B

���ꂱ�������ł̏��ȁB��햡�ł��i��

�N���[�j���O�͑�܂��ɏI���܂����̂ʼny�I�ɑ��₩�ɎB�e���D�D�Ǝv������䕗���܂��ˁB�������炭���҂����D�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/10/20(Fri) 23:26 No.991

2017/10/20(Fri) 23:26 No.991

�������߂Ďg�����ʐ^�@�B�Z�B�T�S�N��������B

���������ʂ����߂ɔ��������́B�c�t���̍���������B

���w�Z�܂Ŏg�����B�炷�̂��o�����̂�����B

�Ō�̓V���b�^�[�H���P������āA���߉ށB�L�O�Ɏ���Ă������B

��N�A���i���ŁA�Y�����B�����T�S�N�O���̕��B

�����t�@�C���_�[�A�����̈Ⴂ�Ǝv���Ă������A�炵�����āH

�e�C�N�����Y�́A�����Y�{�[�h��t�ʒu���Ⴄ�B���ՂɌ����ł��Ȃ��B

�Y���Z���A�o�N�ω��ŁA�t�H�[�J�V���O�������d���B

�e�C�N�����Y�A�r���[�����Y���A�����ւ̌Œ肪�A�܍����Ă���B

�����ɂ��߁A��x�点�A�܍��ʒu�������B�e�C�N�����Y�̌����͓���B�V���b�^�[�����o���A�H���P����������̂������B

�����̃��R�[�t���b�N�X�B�l�C���L��A�ω��������B�����N�ł��ω��B

�g�ݏグ���A�̍��킹�̕����������Ǝv���B��܂ɂ��l�̌����A���̕ӂ肪�����H

�Z���Đ����邩�A�Y�����邩�B����̊y���݂Ƃ��āA���Ɏ���Ă���B

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2017/10/22(Sun) 09:12 No.998

2017/10/22(Sun) 09:12 No.998

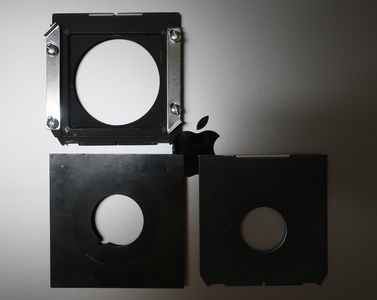

���t�̐ڎʃ����Y�́A�r���[�����Y���Ƀp�����b�N�X�����邽�߂����уv���Y�����K�v�ł��B

���������̃��[���C�t���b�N�X�A�R�[�h�p�Ƀr���[�����Y�A�e�C�L���O�����Y�Ƃ�����̃��j�X�J�X�ʃ����Y�u�v���N�T�[�v��킹����̂�����܂����A�p�����b�N�X�����̂܂܂ɂȂ��Ă��܂����߁A���̎��́u���[���C�p�[�v�Z�b�g����v���Y��������܂����B

�r���[�����Y����]���Ă��܂��ƁA�v���Y���������Ɖ������Ɍ��H�����܂ł��܂���B

���R�[�t���b�N�X�p�́A�r���[�����Y�p�̓����������Y�Ƌ��ɉ�]���A�O����2�{�̊p�܂��͉~�ʏ�̋������e�C�L���O�����Y�Ɉ���������ʑ����Œ肷��d�g�݂ł��B

�����I�ɔ��ꂽ���R�[�t���b�N�X�Ȃ̂ŁA�m�b���i���Đڎʃ����Y��p�ӂ����̂ł��傤�ˁB

No2�Ƃ�����50cm�ł��̂ŁA�܂����p�I�ȋߐڂ��s���܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/01/07(Sun) 16:09 No.1126

2018/01/07(Sun) 16:09 No.1126

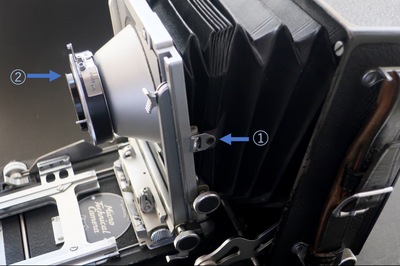

�@�d�����Ȃ��̂ŁA�������j�b�g�iNo1)���J���Ă݂܂����B

No2���J���Ă݂��@�\���ł��B�����̉~�Օ����犪���グ���o�[���o�Ă��܂��B

���̉~�Ղ̗��ʂ�No4�ł��B�~�Ղ̗��ɂ̓����E�G�[�M���[���g�ݍ��܂�Ă��܂��B

�J�E���^�[���Z�b�g�p�̋@�\��No3�ɗL��A�J�E���^�[���Z�b�g���o�[���쓮������ƁA�������Ă����M���[���t���[�ɂȂ��āA�J�E���^�[�A�����̃M���[�iNo6)���{�̏㕔�̃J�E���^�[�p�̃��^�[���X�v�����O�Łh1�h�i�ԑ���1�ʒu�j�Ƀ��Z�b�g����܂��B

�@���ăt�B�������肪�����Ă��܂��������́ANo4�̓��������ꂽ�M���[�̌����猩���܂��l�ɁA�����E�G�[�@�\�̐����ʂɗ����O���X���t�����Ă��܂����B

���̃O���X����ƁA�E�\�̗l�Ɋ����グ�@�\������܂����B

���Ȃ݂ɁA�������X�v�[���̋t�]�h�~�@�\��No5�̃R�C���X�v�����O���ł����B

�ēx�g�ݏグ�č�Ɗ������܂����B

efunon

efunon  2018/01/08(Mon) 18:37 No.1128

2018/01/08(Mon) 18:37 No.1128

24x54mm�p�m���}�T�C�Y�A�ԑ�����ł��܂��B�e�ł��܂����B

���R�[�̃����Y�͍i��Ə\���ȏ�ɃV���[�v�B

���p�ł�f8�ȏ�ɍi��܂��B

��̓l�I�p���A�N���X�Af16�C1/50

���͉^�͂ɋx�ޓn�蒹�̌Q�B�f�[�^�����B

�p�m���}�t�H�[�}�b�g�ْ͋���������\���ɂȂ�܂��ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/01/19(Fri) 23:55 No.1150

2018/01/19(Fri) 23:55 No.1150

��͖������w�W�ŎB�e����0.5m�A���̏œ_���킹�~�X�Ȃ̂����i�̖��Ȃ̂������O�s���ł��B�p�����b�N�X��̂����уv���Y���������Ă��邯�ǁA�t�@�C���_�[���S�ɏœ_�w�W�������Ă����̂ɏ����������߂ɓ���̂̓p�����b�N�X�̉e��������̂ł��傤�B

���͍ŒZ1m�w�W�A�B�e����25cm���炢�ł��Ȃ�N���[�Y�A�b�v�ɂȂ�܂��B�œ_�͂قڍ����Ă���悤�ŁA�����̑O�s���͎��̃~�X���낤�Ȃ��B�ŒZ���ƃp�����b�N�X�������ɕ\��Ă��܂��B

6x6�t�H�[�}�b�g�Ȃ瑽���̃p�����b�N�X�������Ă��g���~���O�őΏ��ł���ł��傤���A�p�m���}�t�H�[�}�b�g�ł͋C�����Ȃ��ƍ\�}�I�Ɍ������ł��ˁB

�r���[�����Y�̃s���g�͏����Â��A�����ȏœ_���킹�ɂ͋C�������܂��B

���ۂɂ͊J���i��ŎB�e���邱�Ƃ͂܂�ŁA�i�荞�ނ̂Ŏ��p�ł͐[�x���[�܂���ɂȂ�Ȃ��ł��傤�B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/01/20(Sat) 00:06 No.1151

2018/01/20(Sat) 00:06 No.1151

���邩��Ƀt���A�[���o�₷�����ł����̂ŁB����̃t�[�h�����܂����B

NOVA 8cm F4.5�@1/100�@F16�`22�@NPS160

efunon

efunon  2018/02/03(Sat) 23:25 No.1160

2018/02/03(Sat) 23:25 No.1160

�����͊m���A55�N1�������B18000�~�B�V�T�����e�R�C�P�ƌ�������ȕ��B

���̌̂c��55�N12�������B�W�O�����e�R�C�T�̂R���ʁB�P�P�O�O�O�~�B�V���b�^�[�͊�{�A�R�O�O���̃��N�^�X�B���̂́A�T�U�N�̍ŏI�i�B�R�p�����t���Ă���B

�قڃ����C�R�[�h�V�̃R�s�[�B�O�ς͂قړ����B�W�̃}�[�N�i�ԎO�p�j���ގ��B

�r�I�R�[���e�R�C�T�B�R���ʂ̂W�O�����B���Ɏ��͂͗����B

������ӎ��I�Ƀg���I�^�[�̃R�s�[�����H

���z���̂Q��t�B�V�r���V�T�����B���͂W�O�o�B

�\�ʃA���o�[�R�[�g�Ȃ̂ŁA�V�r���l�A�F�͕�B��{�I�Ƀ��m�N���p�R�[�g�B

�X�^�[�g�}�[�N�ŁA�g���₷���B��^���[�y�ŋ��܂Ō��n����B

�T�Q�N�̂t�^�̃_���s���O�i�B�P�P�O�O�O�~�͂t�^�̔��z�B���\�A�d�グ�Ƃ��A�t�ɗ��Ȃ��B

���̂��A�{�̃_�C�L���X�g�B�A���y���y�Ƃقړ������́B

�i�����́A�{�̃_�C�L���X�g�A�����Y�A�V���b�^�[�A�R�[�g�ƕ��ƁB

������g�ݍ��킹�āA���А��i�Ƃ��Ă����j

���V�J�̂P���~�ɑR�������i���Ǝv�����A���ɒǏ]�ł����A���z���Ō�̂Q��t�ƂȂ�B

�摜�́A�T�T�N�R���̍L���B�r���[�e�C�ƕ\�L���Ă���B

��i�́A�������Ƃ̂Ȃ����t���b�N�X�B

���i�́A�ԑ��̂s�B�X�W�O�O�~�B���i�͇V�r�ł��B

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2018/02/06(Tue) 16:45 No.1165

2018/02/06(Tue) 16:45 No.1165

��������ʂɂ�2�̃t�B�����J�E���^�[���L��܂��B

�ʏ��120�t�B�����ł͍\������ԂʼnE���̃J�E���^�[���g���܂��B

����ł͍����͂Ȃ�ł��傤���H

�����͂�����620�p�ƕ����Ă��܂������A���̕����ɁhMet�h�ƍ��ꂽ

�����ȃv���[�g���͂ߍ��܂�Ă��܂��B

�@�R���A����ł̓��^���X�v�[�����g�����͂�����̃J�E���^�[���g���Ə�

���Ă���܂����B���^���́hMet�h�������̂ł��ˁB

����ł́A�E���́H�@

������́A�ؐ��̃X�v�[���i���������̃X�v�[���j�p���Ə����Ă���܂����B

���ꂼ��̃X�v�[�����a�͖}��

620�t�B�����p�X�v�[���F7.1����

120�t�B�����p�X�v�[���F11.9����

���̍����l�������J�E���^�[�������ł��B��͂�A����͓ǂނ��̂��Ƃ��炽�߂Ďv���܂����B

efunon

efunon  2021/01/17(Sun) 20:14 No.1780

2021/01/17(Sun) 20:14 No.1780

�Ƃ��낪���̌�̃��f����620���p���ǂ����C�܂����������܂���D

�t�@�{���[�g�͂����������^���ʒu�͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��D

�ؐ���������120�X�v�[���͂����Ɉ�{��������܂��D�ڑ�69�̃C�R���^�ɓ����Ă����Ǝv���܂��D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/01/18(Mon) 08:36 No.1781

2021/01/18(Mon) 08:36 No.1781

�@���X���肪�Ƃ��������܂��B

�@�����ǂ�ł��A�ǂ��ɂ�120�͂��납620�̕������o�ė��܂���ł����B

�t�B������Type B�U���g���Ə����Ă���܂��B

�@�Â��\�L�𑶂��܂���̂ŁA����B�̓u���[�j�[�̎����ȂƎv�������炢�ł��B

efunon

efunon  2021/01/20(Wed) 19:11 No.1782

2021/01/20(Wed) 19:11 No.1782

�h�C�c���i���B�H�j�ł͂��̂悤�ȕ\�L�������悤�ŁC��O�C�R���^�Ȃǂ̗��W�ɁC�c�@�C�X�C�R��B2�t�B�����̐�`���\���Ă������肵�܂��D

����ł̓h�C�c��620�͂ǂ��\�L����̂��C�S�R�킩��Ȃ��̂ł����D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/01/20(Wed) 23:34 No.1783

2021/01/20(Wed) 23:34 No.1783

1955�N�������̃��X�R �u�����A���g ���f���Q�ł��B�^��TLR�ɕ��ނ����ł��傤���A�q�������J�����ł͂Ȃ��悤�ł��B

�r���[�����Y�E�e�C�N�����Y�Ƃ������̒P�ʂŌŒ�œ_�@�������ɂ���70mmF6.3�@�G�o�[���f�B�V���b�^�[�ŁAB��1/25�B�i���F6.3/8/11��3�i�@���W�ɐԑ��L��

�{�f�B�̓x�[�N���C�g���ŏd�ʂ͖�450g

620�t�B������p�̋@�̂�����܂����A�{�@��120�t�B�������p�̎����t���Ă��܂��B

�����I��35mm�~35mm�̕������t�@�C���_�[�����Y�z���̎��E�͐���K���X�������̂ŁA�ƂĂ��N���A�Ŗ��邢�ł��B

�V���b�^�[���x���l����ƍ��̂Ƃ��뒆�X�g���`�����X���L��܂���B

�ܗm����͓����C�[�X�g�}���R�_�b�N�̑㗝�X�����Ă���A�����������ȈՃJ���������s���Ă����A�����J�ւ̗A�o�������C���ɐ��삳��Ă����̂����m��܂���B

35mm���Ȃ炢���m�炸�A120�t�B�����ʼn������Ƃ͂Ȃ�ƃX�y�[�X�����̈������Ƃ����Ă���̂��A���������ʐ��⑀�쐫�͂悳�����ł��B

�������P�ʂŕ��ʐ�����������܂��i�j

�t�B�����A�p�[�`���[�͘p�ȖʂȂ̂ł��傤���B

����a�t�@�C���_�[�����Y�Ƀu�����A���g�t�@�C���_�[�͂����ɂ����邭�y�������ł��B

�C���X�^���g��1/25�Ȃ�ł����D�D�Ԃ炵�����ł��ˁD�D�D

������ISO100�Ńs�[�J���Ȃ�f11-1/125���炢�ł�����A1�^25�͂��悻2�i�����炢�A�܂�ISO100�l�K�J���[�̃��`�`���[�h�M���M���Z�[�t�ł��ˁB

�����܂�Η]�T�ł��B

���m�N�����ƌ����Ȃ�AEI25�Ɍ������邩�A���̂��炢�̊��x�̃t�B�������g����OK�B

�g�������ł͂���܂��B

�܂�ND��킹��Ƃ����g���W���Ȃ�����������܂����B���AFujifilm�̃V�[�g�t�B���^�[SC72�Ȃ�A�X�[�p�[�p���N���t�B�����������悻EI25�ŐԊO�B�e���y���߂܂��B���ăe�C�L���O�����Y�ɛƂߍ��߂��傤�Ǘǂ��ł���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2025/02/08(Sat) 22:10 No.2721

2025/02/08(Sat) 22:10 No.2721

�����ł��ˁB�A�p�[�`���[�͂��Ȃ�p�Ȃ��Ă��܂��B����ł͒��S��������ł��܂��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�����炢�ł��B

�B�e���Ɏg�����ƁA�r�f�I�p�H��30�~���ʂ�ND�t�B���^�[�����ς݂ł����A�����ɂȂ邱�Ƃ��ł��B

���������肪�Ƃ��������܂��B

�@�o���i�b�N�^�C�v�̃J��������t���g���n�߂������ŏ��ɂԂ���^��̈�ɘI�o�̌��ߕ����L��܂��B

�@����܂Ńf�W�^���J�������g���Ă����ꍇ�A�܂��ӎ����Ȃ��ŎB�e����Ă����I�o����ł����A

�}�j���A���̃t�B�����J�����ł͔ۉ��Ȃ������ŃV���b�^�[�X�s�[�h�ƍi������߂Ȃ��Ă͂����܂���B

�������AF11 1/125 �ŎB���Ă����A�v�����^�[�ł�����x��������܂����A�����ł̓v�����g����

�ʐ^�nSNS�ɃA�b�v���[�h����ɂ́A�X�L�������Ղ��Z�x�ɂ��Ă����Ȃ��ƁA�t�B�����{���̕`�ʐ��\���o���܂���B

�i�����Ƃ��A���ׂ���ߑ��őe���q���F�̓]�摜���h�t�B�������C�N�Ɖ]���ꍇ���L��܂����c�B�j

�@����Ȏ��ɕK�v�Ȃ̂͘I�o�v�ł��B�Ƃ��낪�V�K�ɘI�o�v����������鎖�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

���������A���Õi��T���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B������݂ł̓X�}�[�g�t�H���̃A�v���P�[�V�����ł�

�w�ǂ̏ꍇ�ŏ\�����ƂƎv���܂��B�ł���x�P�̘̂I�o�v���g���Ă݂�Ǝ��ɕ֗��ł��B

�@�����ȃJ�����E�����Y�Ƃ͈قȂ�܂����A�X���b�h�𗧂Ă����Ē����܂����B

http://shiura.com/camera/cosina/index.html

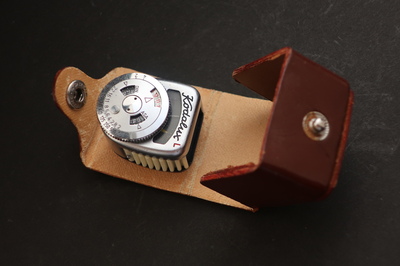

�������ɘR�ꂸ�I�o�v�͂��낢�뎝���Ă܂����i�Z�R�j�b�N�� L-508 �Y�[���}�X�^�[�ȂǁA���ˁE���˂̂ق��A�t���b�V���v���ȂLj�ʂ�̂��Ƃ��ł�����̂͂P�͕K�v�j�A�Â��J�����������ăE���E������Ƃ��ɁA���I�o�̂��Ƃ������ł����A�I�o�v�������ĕ����Ƃ��̓Z�R�j�b�N�� L-208 �c�C�����C�g�̈���ł��B�O�q�̂悤�ɁA�{�^���������Čv����A�w�𗣂��ƈ�莞�Ԏw�j���L�[�v����邵�A�i��l�ƃV���b�^�[���x�̑g�ݍ��킹�������ƈꗗ�ł��A���ˁE���˂̗����������̂ʼnߕs������܂���B�����V�i�ōw���ł��܂��B�J�����̃V���[�ɂ��邱�Ƃ��ł���悤�ł����A���邱�Ƃ͂Ȃ��ł��ˁB�ʓr�A��Ԃ牺���Ďg���ق��������ƕ֗��ł��B

�Z�������Ȃǂ̖��d���̂��̂��֗��ł͂���܂����A�I�o�v���~������Ɠx���ɐ��x���Ⴉ�����葪��Ȃ������肷��̂ƁA�v����p���L��������̂������i�v����p�����߂�Ɗ��x��������̂Ō����I�ɓ���j�̂ŁA��͂�t�H�g�_�C�I�[�h���̂��̂������悤�Ɏv���܂��B

�X�}�z�̘I�o�v���֗��ł��ˁB�����X�}�z�ɂ���Đ��x�����������̂�����܂��̂ŁA���̓_�A��x�̓`�F�b�N���Ă������ق������S�ł��ˁB

���Y

���Y  2021/03/21(Sun) 17:26 No.1818

2021/03/21(Sun) 17:26 No.1818

�X�}�[�g�t�H���̘I�o�v�͑��肪�ӊO�ɓ�����̂ł����B

�{���Ȃ�S�b�Z����Z�R�j�b�N�A�~�m���^�ӂ�̐��i�Ɍh�ӂ����߂Ă��Љ��̂��ǂ��Ƃ͎v�����̂ł����A

���߂Ă̓��e���}�j�A�b�N�ȃ��m�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@�\���S�[���̃X�|�b�g�Z���T�[�i����j�ł��B

�\���I�ɂ́A�L���ȃy���^�b�N�X�̃X�|�b�g���[�^�[�Ɠ��l�ɁA���t�̃~���[����y���^�v

���Y���܂ł���������A����p1�x�̃X�|�b�g���[�^�[�ł��B

�X�y�b�N��

�E����p1�x�@�t�@�C���_�[�͐���15�x�@����11�x�i�Ε������Y:100mm F2.8)

�E���背���W�@3-18EV ��i��ւ����@���[�����W:3-10EV �n�C�����W:10-18EV

�E�V���b�^�[/�i��X�P�[���@1/4000�`30�h�@F 1.0�`128

�E�Ή����x�@ASA 6-12800

�E����f�q Cds

�E�d���@1.35V H-D�d�r2��

�@�t�@�C���_�[���ɂ͎w�j�Ɖ~�ʏ�̃X�P�[�����L��A�O�ڂɂ̓n�C�����W�A���ڑ��ɂ�

���[�����W��EV�l�����܂�Ă��܂��B

�n�C/���[�̐�ւ��̓g���K�[����i�������ނƃn�C���A���܂ʼn������ނƃ��[���ɂȂ�܂��B

�w�j������EV�l�������̃X�P�[���Ɉڂ��ĘI�o��ǂ݂܂��B�������ǒl�Ŕ��f�ł�����͂킸��킵���͗L��܂���B

�������LV���̃V���b�^�[�@��ł���ΊȒP�ł��B

�{�f�B�[���A���~�_�C�L���X�g�ł������肵�Ă��܂����A�摜�ł�����܂����A�O���b�v����

���Z���̂ł�����ƕs����ȃz�[���f�B���O���ł��B

efunon

efunon  2021/03/21(Sun) 17:32 No.1819

2021/03/21(Sun) 17:32 No.1819

�ڍׂ͑S���m��܂���ł����B

���̃X�|�b�g���́A�~�m���^�f�W�^���X�|�b�g���と�y���^�b�N�X �f�W�^���X�|�b�g���Z�R�j�b�N�f�W�X�|�b�g����@�ł��B

�y���^�b�N�X �̃_�C�����Ń]�[������ڗđR�̃V�X�e�����ł��]�����Ă��܂����A30�N�g���Ă���̂��ˑR4EV�قǍ����x�ɕ\�����Ă��܂��A�L�����u���[�V�������ł����ɖډ��x�܂��Ă��āA�d���Ȃ��W�����N���R���̃Z�R�j�b�N������g���Ă��܂��B

�ǂ�������18���O���[���ۂ��ꏊ��_����1�X�|�b�g�ŏI��邱�Ƃ��唼�Ȃ̂ŁD�D�D

�܂��P�ƃ��[�^�[�ɑ���l�����A����R�V�iVC���[�^�[�ւ̕]���́A���Y�l�ƑS�������ŁAVC�͏u���ɔ��蕥���Ă��܂��܂����B

VC��2�^�ł̓V���b�^�[�ƍi��_�C�����̊Ԃɐ�������邱�ƂŁA������x�g�ݍ��킹�����ǂł���悤�Ɂi�����́j���ǂ��Ȃ���܂������A��͂�l�I�ɂ͕]�����ł����˂�Ƃ���ł��B

�����������قȂ�Ƃ���́A�Z���������\�]�����Ă��āA���g���Ă���Ƃ���ł��B

�m���ɒ�P�x���E�͒Ⴂ�̂Ŏg�p�͈͂������̂ł����A�Z�����͈̔͊O�͎O�r���K�v�ȗ̈悪�����A���̂悤�ȑ����̎��ɂ͒i�K�I���ƃ��`�`���[�h�ŃJ�o�[������A�������������Əd�������x�ȕʂ̘I�o�v�i�܂��͓����J�����j�����Q���Ă��邽�߁A���_���C�ɂ��Ȃ��A�ނ���d�r�ꂪ�Ȃ����ߏ펞���Ƀo�b�N�A�b�v�Ƃ��ē���Ă��ĕ֗��ȂƂ����]�����Ă��܂��B

�S�b�Z���̃Z�������[�^�[�GSixti; OEM�ŃR�_���b�N�X�����^����B���̈ȊO�͓���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/03/24(Wed) 01:10 No.1824

2021/03/24(Wed) 01:10 No.1824

���^�y�ʂł����������������암���͏\���傫���A���F�������炵���B

���N���X�̃Z�����Ɣ�ׂĔ����������A�Ή�����P�x�͈͂����ɒ�P�x���ɍL���B

�ȒP�ɓ��ˌ��^���ˌ����ւ�����B

�d�r�͂���߂Ē������B

�����_�Ńx�[�V�b�N�ȃ��[�^�[�ł͍ō��̐��i���Ǝv���܂��B

VC���[�^�[�Ɠ������ɔ������ꂽ�����ɁA���̍����ۗ����Ă��܂����B

����f�q�FSPD

�o�b�e���[�F���`�E��CR2032x1��

����p�F���ˎ�33�x

�����͈́F���ˁ^���˂Ƃ�EV3-17�if2-1/2�Cf22-1/250�j

�d�ʁF40g

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/03/24(Wed) 01:16 No.1825

2021/03/24(Wed) 01:16 No.1825

�R�_�b�N���`�i�̘I�o�v������@�p�A������̓S�b�Z���ł͂Ȃ����g�����b�g�����^�Z�������[�^�[�B

���Sixti OEM�R�_���b�N�XL�̎��̃��f���B1959�N�����B

�A�N�Z�T���[�V���[�ɃN���b�v�I�����܂��B

�ȑO����育��ɏo�Ă����N���b�v�I���̏��^�I�o�v�͐ϋɓI�ɖ������Ă��邪�A�R�_���b�N�X�͂��̒��ł��ǂ��o���ł��B

�̃x�E�B�̃s�b�R���Ƃ����R�_���b�N�X�Ɠ����T�C�Y�Ńv�����̒��y�ʃZ�������[�^�[���������܂������A���܂�ɒ�P�x���̔������������̂œ]�����Ă��܂��܂����B

�R�_���b�N�X���ǂ�قǒኴ�x��������̂��e�X�g�͂��Ă��܂��A�s�b�R����肾���Ԋ��x�͂��肻���B

���ʂɂ�������F�̃u���C���h��������Ɖă��[�^�[�O�ʂ��J�o�[����Ɠ��ˌ����肪�ł��܂��B�O�ɂ����������V�b�N�X�e�B�́A���ˏグ������F���ꏊ����炸�X�}�[�g�ł��B���ɏЉ��S�b�Z���̌��s�Z�������[�^�[�A�V�b�N�X�e�B�m�Ɠ����@�\�B

�X�y�b�N�͒������ł����ډ��s���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/03/24(Wed) 23:42 No.1826

2021/03/24(Wed) 23:42 No.1826

�S�b�Z�����Z�������[�^�[�A�S�b�Z���̃{�g�����C���Ɉʒu���܂��B

�Z�R�j�b�N�@�c�C�����C�g�Ƃقړ����T�C�Y�A�d�ʂŁA���쐫�͑�ϗǍD�ł��B

�ʔ��ŃA�N�Z�T���[�t�b�g�͕ʔ��i1200�~�j�B

��{�Z�b�g�͂��̃N�����V�F����̃v���X�`�b�N�P�[�X���t�����Ă��܂��B���̃P�[�X�͍��ł����O���[���悭�������܂��B

�j�͌Œ肳�ꂸ�����Ă��܂����A����p�x���L�߂Ȃ̂ł���قǂӂ�ӂ�͂��Ă��܂���B

�Z����������̖ʐς��A�N���b�v�I���̒����^�@���]�T�����邽�߂��A�����ł����芴�x������A�ȑO�Â���������Ŏg�p���������M���M���������Ă���܂����B

L-208��EV3�CSixtino2��EV5�C����ɓ������Ă܂��H

���ۂ̓Z�������C�����ƈÂ�����j���U��Ă���A�����ɏ��Ȃ���������܂��ߎ��l�ł悯��Ζڈ��ɏo���܂��B�i�댯�H�j

�Z�������[�^�[�̓T�u�Ƀo�b�O�ɕ��荞��ł����ƁA���C���@�ނ̃��[�^�[���̏Ⴕ�����ɗ��������B����SL66SE�̘I�o�v���̏�i�t�B�����o�b�N���̊�j���������j�����ۂɊ��Ă���܂����B

����f�q�F�Z����

�o�b�e���[�F�Ȃ�

����p�F���ˎ�50�x

�����͈́F���ˁ^���˂Ƃ�EV5-17�if2-1/8�Cf22-1/250�j

�d�ʁF42g

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/03/24(Wed) 23:52 No.1827

2021/03/24(Wed) 23:52 No.1827

�@�f�G�ȓ��e���肪�Ƃ��������܂��B�܂��ɍ�肽�������X���b�h�̎p�ł��B

�@�I�o�v�͂����ƖY�ꋎ����^���Ȃ̂ł��傤�B�ł��t�B�����B�e�ł����Ƒ��������́A�t�B��������

�Ȃ�đf���炵���ȂƎv�킹�Ă���܂��B���ЁA�F�l���Q��������Ǝv���܂��B

efunon

efunon  2021/03/25(Thu) 20:56 No.1830

2021/03/25(Thu) 20:56 No.1830

�X�|�b�g1���C����20���@���ʂ̃��o�[�Ő؊��@���ˌ���

SPD, �����iISO100��EV1-20)�C�t���b�V�����iF4-90+0.9AV)�؊��C�t���b�V���̓R�[�h��

�t�@�C���_�{��0.6�{�C����p36���C���S��1�������O�C�t�@�C���_�[�������l�\��

�d�r�F�P3x2�C5���Ŏ����X�C�b�`�I�t

155x73mm�C250g

�����l�C�i��l�C���x�C�����^�t���b�V�����؊��Ȃǂ͑��ʂ̉t���\���B

EV�\���ƍi��[�V���b�^�[�g�ݍ��킹�i�i��̒��Ԓl�͔��~�̊p�x�Ŏ������j��؊�

�t���̔��Α��ʂ�EV�l�ƃV���b�^�[�^�i��Ή������_�C����������A�]���̃_�C�������ǎ��Ɠ��l�Ɏg����

�n�C���C�g(�J���[�ł�H�A���m�N���ł̓I�[�o�[O)�A�A�x���[�W(A)�A�V���h�[�i�J���[�ł�S, ���m�N���ł̓A���_�[U)�@�̊ԂŋP�x���z���l���ĘI�o������ł���B

�Z�R�j�b�N�̃f�W�^�����X�|�b�g���[�^�[�̏��ヂ�f���ł��B

���f�����d�˂邲�Ƃɑ��@�\�A��^�����Ă����X��������܂����A����͔�r�I�V���v���ł킩��₷������n�ł��i����ł��P�\�@�ł���y���^�b�N�X�Ȃǂ�葽�@�\�ł����j

�ȑO�W�����N�{�b�N�X����E���グ�Ă������̂��A�y���^�b�N�X�̏���@��Ɏg���n�߂܂����B

��T�͒��Ԓ��������X�|�b�g�ŏI����Ă��܂��܂��B���̍ہA���̓��͍i��D��I�Ȃ̂ŁA���̂悤�ȃV���b�^�[�D��\���ł͏����l������łĂ��܂��AEV�[�_�C�����ڂ��ւ��̂ق����g���₷���B

������L-488�̃_�C�����͏]�̈ʒu�ŁA�X�^�W�I�f���b�N�X��c�C�����C�g�Ȃǂ��\�������������ݍ����Ă��āA������Ǝg���ɂ��������܂��B

�܂��~�m���^�X�|�b�g���[�^�[M�݂����Ƀ_�C���������S�p�~���Ă����肠�肪�����ł����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/04/03(Sat) 21:53 No.1838

2021/04/03(Sat) 21:53 No.1838

���삵�Ă�����̂́A�����~�o���Ă��܂��܂��B

�Â����́A�܂����[�J�[���s���̂��̂́A�X�y�b�N�͂Ȃ��Ȃ����ׂ��܂��A�莝���̑��@��Ɣ�ׂĊT�ˈ�v���Ă���A���p�ɋ����Ă��܂��B

����͎����l�K��̂ŁA�|�W��f�W�^���قnj����ȑ������x��v���Ȃ����ƁA�|�W�̓R�X�g���������ߖ��ʌ������ł��Ȃ����߁A�����x�̓����I�o�v�����J�����Ŏg�����Ƃ������Ȃ������Ƃ�����܂��B

�W�����N�́A����CdS�@���Z�������[�^�[�̂ق����������������悤�Ɏv���܂����A�P�Ȃ��ۂ����B

���̓Z�R�j�b�N�@�I�[�g���~�̋��^�B�v���X�`�b�N���ŏ��^�y�ʁB�g�p���@�͍ŏI�^�ƕς��܂���B

�E�̓\�ACCCP���̃Z�������[�^�[�B�L���������ł��B�����Ǝ���GOST�w�W�ƁA�h�C�c�K�iDIN�����݂���Ă��܂��B�\�A�J�����œ����I�o�v�@�͉��X�ɂ��ĘI�o�v���̏Ⴕ�Ă���̂ŁA������g���������ȂƊm�ہB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/04/07(Wed) 21:32 No.1839

2021/04/07(Wed) 21:32 No.1839

�I�o�v�̘V�܁A�Z�R�j�b�N�Ђ�1960�N�㒆���������̐��i�ł��B

�@�Z��������̂��g�p���āA���邳�ɂ����3�`�Ԃɕό`�����܂��B

�d�l��

�EISO100�� LV 3.5�`17.5

�E���x�ڐ���@ASA6�`12000

�E�i��ڐ���@F1�`32

�E�V���b�^�[�ڐ��� 8�`1/1000

�E�d�� 145��

�@�_�C�A�����3�`�Ԃ̃A�C�R�����L��A�w�j�̐U�ꕝ�ɉ����Č`

�Ԃ��ւ��܂��B

���V���Ԃ͎�����ɏ����ȃX���b�g�̊J�����J�o�[����Ďg�p���A

���O����̍��̓J�o�[���J���܂��B����ɈÂ����ł͂ł̓A��

�v���i�w�ʂɗL��L��������j���N�|�����Ďg�p���܂��B

�@���̍��̐��i�́A�^�J���N���[�����b�L�̃J�o�[�ɕ����A�Y�V

���Ƃ��������d��̂���I�o�v�ł��B

�@�o���i�b�N�^�C�v���g���ꍇ�ȂǁA���������Ŏg�p���Ă�

�܂��B

efunon

efunon  2021/04/11(Sun) 13:17 No.1840

2021/04/11(Sun) 13:17 No.1840

�@�X�^�f���Ƌ��ɓd�r���g�p���Ȃ��I�o�v�R���r�ŁA�@�B���J�����ɂ���

��肽���ꍇ�̕K�т̘I�o�v�ł����B

�X�y�b�N��

�E����͈́FEV 7�`17

�E���x�ڐ��FISO 6�`64�i���ۂ�ASA�ڐ��ł����c�B�j

�E����p�F65�x�i����������28mm�ʁH�j

�E�i��ڐ��FF1�`64

�E�V���b�^�[�ڐ��F8�`1/2000

�EEV�ڐ��F-2�`19�i����͈͂ł͂���܂���B�j

�E���@�F81�~52�~24.5mm

�E�d�ʁF50g

�@�f�U�C���I�ɂ̓V���v�����̂��̂ŁA�g�������t�B�������x�����킹��

���܂��A�ǐj���̎w�j�ɃK�C�h�}�[�N�����킹�邾���̑���ł��B

�@�g�����͊ȒP�Ȃ̂ł����A�Õ��̑���̏ꍇ�͂���Ƃ������ł̕��

���ꂽ�����ǂ������ł��B

�@���̗l�ȘI�o�v�͂������i���͓���ł��傤�ˁB

efunon

efunon  2021/04/12(Mon) 09:34 No.1843

2021/04/12(Mon) 09:34 No.1843

�����Cds�f�q���g�p�������ˎ��I�o�v�ł��B

�X�y�b�N��

�E����͈́FEV 3�`18

�E���x�ڐ��FISO 6�`64�i���ۂ�ASA�ڐ��ł����c�B�j

�E����p�F60�x�i����������31mm�ʁH�j

�E�i��ڐ��FF1�`64

�E�V���b�^�[�ڐ��F8�`1/2000

�EEV�ڐ��F-2�`19�i�I�[�g���~�Ɠ����ł��ˁB�j

�E�d�r:SR/LR44 1��

�E���@�F81�~52�~19.3mm�i�I�[�g���~��肿����Ɣ����ł��B�j

�E�d�ʁF50g�i�d�r���݁j

�@��������f�U�C���I�ɂ̓V���v�����̂��̂ł��B

�g�����̓t�B�������x�����킹�āA���ʂ̃X�C�b�`�{�^�����h�����Ȃ���h

�ǐj���̎w�j�ɃK�C�h�}�[�N�����킹�܂��B

�@�l�I�ɂ́A�X�C�b�`�̓��[�����^���^�C�v�����I���^�l�C�g�^�C�v

�̕����ǂ������̂ł����A���i���オ���Ă��܂�����Y��������܂���

�Œv�����Ȃ����ƁB

�@�I�[�g���~�ł͐��i���̂��\�ʂɂ͂Ȃ������̂ł����A������̓_�C�A��

�Ɉ������Ă��܂��B

�@�I�[�g���~�̊�������Ȃ����ȑ�������A���j�A���e�B�[�̗ǂ��w�j

�̑f���������͐M�������L��܂����B�i�l�̊��z�ł��B�j

�Z�R�j�b�N�͍��ł������ǂގ����ł��܂��B�f���炵�������Ǝv���܂��B

efunon

efunon  2021/04/12(Mon) 10:16 No.1845

2021/04/12(Mon) 10:16 No.1845

����1978�N

CdS���@���ˎ��E���ˎ��A����2�i�؊�

���x�F��ƓxEV2-10�i����p32�x�j, ���ƓxEV10-18�i����p38�x�j

���ˌ��p�����i���g�^�j�X���C�h��

���x����؊����o�[�ŕ\��������ւ��B

�����͑��ʂ̃X�C�b�`�{�^���������ė����Ɛj���Œ肳��A�����ꂽ�l���_�C�����Ɉڂ��ւ���B

�o�b�e���[H-D 1.3V

�d�ʁ@170g

�X�^�W�I�f���b�N�X��肿����Ƒ傫��CdS���[�^�[

�\���͑傫����ώ��F�����ǂ����A��̃��f�����d���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/04/14(Wed) 22:32 No.1846

2021/04/14(Wed) 22:32 No.1846

�u���t������CdS����������ō����̔��ˎ��I�o�v�v�������ł��B

�����x�C���S�h��CdS�g�p�C�t�@�C���_�[�t�C���ˎ�2�i�؊�

H�FEV12-18�CL:EV4-12

����p10�x

�o�b�e���FH-R�i1.35v)

�d��160g

�T�C�Y85x58x25mm�̒����̂ŁA�S�������₷���͍l������Ă��܂��A����ŕ�ݍ��ނ悤�ɕێ����A�t�@�C���_�[�����Ȃ���e�w�ŃX�C�b�`�{�^�����������Ƃ��ł��܂��B

���̘I�o�v�ōł�����͓̂d���ł��傤�B

�i�V���i��H-R�Ƃ����̂́A�l�b�g�ł��قƂ�Ǐ����܂���B���������ׂ��1.35V�ƕW���I�Ȑ���d�r�̓d���ł����B��ɕ⒮��Ɏg�p����Ă����͗l�B��ʓIHD50��H-D���ג����`��ł��B�����SR44����g���A�]�����X�y�[�X�̓A���~�z�C���ŏ[�U���Ă����܂����B�������x�����߂ɏo�܂������p�͉\���ƁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/04/16(Fri) 11:00 No.1848

2021/04/16(Fri) 11:00 No.1848

efunon�l�̂������ɂ���悤�Ɋ��x���Ⴍ���ȕ���K�v�Ȏ�������܂����C�d�r�s�v�̗��_�͑傫���B

���́C�@�B���t�B�����J�����ɓd�r�͕s�v�ƍl���Ă��āC�ł���}�j���A������ƌ����w�ω��Ɗ������ŎB�肽���B�ł��C�I�o�v�����̓Z�������d�r�Ȃ瑾�z�̎��R�G�l���M�[���p�Ȃ̂ŋ�����ƍl���Ă��܂����B

�Ƃ��낪�ŋ߁C���v����o���B�e����@������ĘI�o���O�����Ƃ������Ȃ����B���o�[�T���t�B�����ő��z�������ɓ����ꍇ�CL-158�Ɗ������ł͘I�o���߂�����B

�ŁC�啝�ɑË����āC�g�сiiPhone�j�Ɂu�o����I�o�v�v�����ăV�r�A�ȏł̓_�u���`�F�b�N���邱�Ƃɂ��܂����B����͂ƂĂ��ǂ��ł����\�t�g�ŁC���̌�I�����O�����Ƃ��i���v�^���o�ł��j�قƂ�ǖ����Ȃ�܂����B

�o�b�e���[�t�̕����̗���ɗ���͖̂{�ӂł͂Ȃ����C�u�o����v�܂ł̌q���ƍl����L-158�ƈꏏ�Ɏg���Ă��܂��B

�K���₶

�K���₶  2021/04/16(Fri) 22:32 No.1849

2021/04/16(Fri) 22:32 No.1849

>�@�B���t�B�����J�����ɓd�r�͕s�v�ƍl���Ă��āc�B

�@��͂肻���l���܂���ˁB

�Ƃ͂����A�|�W���ƃZ�m�K�C�h�Ƃ�����ɂ��������A�I�[�g���~�̏o�Ԃł��B

�@�L�p�Ȃ�܂����v�Ȃ̂ł����A���]���N���X���Ƃ������������v���Ă�����B

�@�ꐔ��ŁA�u�R�R�͂��̒l�ł͂Ȃ��v�Ɣ��f�ł���܂ł͎��s�̘A���ł����B

�@�����ď��S�Ҍ����ł͂Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂����B

efunon

efunon  2021/04/16(Fri) 23:35 No.1850

2021/04/16(Fri) 23:35 No.1850

�m���ɃI�[�g���~�̎���p�͍L�p�����ł��ˁB

�L�p�̏ꍇ�ł�����̈�ɖ��邢�����"�A���_�["�ɂȂ�B��̒��ŕ\���������ΏۂƂقړ������邳�i���˗��j�̒n�ʂ������đ�������ǂ��B���̏ꍇ�C�B�e�ꏊ�ɂ�����I�[�g���~�Ŕޕ������̒n�ʂɑ��đ���C���̏�̓��ˌ��̖��邳�̕��ς�m���Ă���Ώۂ̖��邳�ŕ�������Ă܂��B���̕��@���ƒ��]���ł����v�ł����C��G�c�ł��ˁB

��O�Ő��ꂽ��"F=16�C�V���b�^�[���x=1/ISO���x"�Ƃ����̂��֗��i�n�����Ƃ邳��̕��@�j�B

���Ƃ͓܂���1~2�i�C�[����3�i�ʍi����J���邩���x�𗎂Ƃ��B

�ł�iPhone�Łu�o����I�o�v�v�����߂Ďg�������͏Ռ��ł����B

�摜��EV�𑪂�Ɠ����ɁC�ݒ肵���i��ƃV���b�^�[���x�̉摜�̎����B�������B

�f�W�J�������瓖�R�����ǁC�������ʂ��J���j���O�����C���B

�K���₶

�K���₶  2021/04/17(Sat) 12:25 No.1851

2021/04/17(Sat) 12:25 No.1851

����f�q��Cds�ł��B

�@�j�R�m�X���V�^�܂ł͘I�o�v�������Ă��܂���ł����̂ŁA�J���[�B�e��

�͕K�т̘I�o�v�ł����B

�E����͈́FEV 5�`17

�E���x�ڐ��FISO 5�`12000�i���ۂ�ASA�ڐ��ł����c�B�j

�E����p�F30�x�i�ӊO�ɋ��p�ł��B�j

�E�i��ڐ��FF1�`64

�E�V���b�^�[�ڐ��F1�`1/2000

�E���e���[�F60��

�E���@�F��86�~67mm

�E�d�ʁF����240g (����27g) ���݂܂��B

�E�d�r�FH-D

�@���ʂ̃I�����W�̃m�u���X�C�b�`�ŁA�����m�u���i��/�V���b�^�[�X�s�[�h

�����O�̒����p�ł��B

�t�B�������x�����킹�ă_�C�����ŃV���b�^�[�X�s�[�h�����킹��A�w�j�̎�

���i��l�����ǂł��܂��B

�@�Â��_�C�r���O�@�ނ����Ă���ƁA���a90mm���炢�̃A���~�A���}�C�g����

�����O��̃u���P�b�g���������鎖���L��܂��B

�@����͂��̘I�o�v�𐅒��n�E�W���O�Ɏ��t����u���P�b�g�̏ꍇ���L��܂��B

�@�}�������[�^�[�U�Ƃ������炢�Ȃ̂ŁA�T�^�i���̂͒P�Ƀ}�������[�^�[�j��

�L��܂��B

�@�T�^�́A����͈͂� EV 6�`17 ASA�͈͂�6�`12000 �d�ʂ�265g �ƂȂ��Ă��܂��B

�ő�̈Ⴂ�͂��̎���p�Ŗ�10�x�Ƃ��Ȃ�̋��p�ł��B

�@�{�f�B�[�̐F���U�^�̃N���[���F�Ƃ͈Ⴂ�A�m���u���[�H�������C�����܂��B

�i�v�m�F�ł��B�j

�����p�ł����A�ƂĂ��\�����傫���̂ŗ���ł��ƂĂ��g���Ղ��I�o�v�ł��B

����ɂ͑䕗���Q���̎�ނɂ��g����ƋL�ڂ���Ă��܂��B

efunon

efunon  2021/04/17(Sat) 20:56 No.1852

2021/04/17(Sat) 20:56 No.1852

�@�Z�R�j�b�N��Cds����̂��g�p�����Y�[���^���ˎ��I�o�v�ł��B

�@�����w���̍��ɂ���ƍw���o�����ŏ��̘I�o�v�炵���I�o�v�ł����B

�X�|�b�g���[�^�[�Ȃ�č���̉Ԃł����ˁB

�@���̌̂͂��łɃK�^�K�^�œh���͔�����A�T�r���A�`�R�`�L����

�{���Ȃ炨�����o����l�ȏ�Ԃł͖����̂ł����A���ȘI�o�v�ł�

�i�܂������Ɠ����܂��c�����j�B

�@���̘I�o�v�̑���͈͂́A6�~6�łōl����ƂƂĂ��g���Ղ��l����

��Ă��܂��B

�@����������135�J�����ɂ�TTL�I�o�v�����ڂ���Ă���͕̂��ʂł�

�����A�����J�����ɂ͂܂��I�o�v�������@�킪���������l�Ɏv���܂��B

�@�A�C�s�[�X��`���ƁA���C�g�o�����[�̃X�P�[���Ǝw�j���L��܂��B

�X�C�b�`������Ǝw�j�������A���̎��̒l��{�̑��ʂ̃_�C�A����

�ڂ��ASS�ƍi��l�̑g�ݍ��킹��I�����܂��B

�@�����w�j��10�ȉ��������Â��ł̓A�C�s�[�X�̉��ɗL�銴�x��

�ւ��X�C�b�`�������Ē�P�x���ɐ�ւ��܂��B����ƁALV�X�P�[����

��ւ��A�w�j�����P�x����1/10�ʂ̃X�s�[�h�œ��������܂��i���o

�ɂ͌l�����L��܂��B�j�B�w�j�����肵����l��ǂ݂܂��B

�@���̘I�o�v�̎���� �h�V�h�̊X�p�Łc�h�Ƃ���Ɠx��ւ��X�C�b�`

���ڂ��Ă��Ȃ��Ƃ��A�ƂĂ������ڂȃg�R�����L��܂��B

�X�y�b�N��

�E����͈́FEV 3�`17 �i��P�x�� 3�`11�@���P�x�� 11�`17)

�E���x�ڐ��FISO 0.1�`16000�i���Ȃ�L�͈͂ł��B�j

�E����p�p�F8.2�`28�x�i����������85mm�`300mm 35mm�J�������Z�j

�E�i��ڐ��FF1�`32

�E�V���b�^�[�ڐ��F8�`1/1000�i�T���߂ł��B�j

�EEV�ڐ��F1�`18�i����͈͂ł͂���܂���B�j

�E�t�@�C���_�[���\���FLV�X�P�[���Ǝw�j�B�X�P�[����2�i��ւ���

�E�d���FH-D 2��

�E���@�F117�~78�~35mm

�E�d�ʁF250g

efunon

efunon  2021/04/24(Sat) 22:48 No.1855

2021/04/24(Sat) 22:48 No.1855

�݂�Ȏ����Ă���X�^�W�I�f���b�N�X�̐�c�D

���̑O���f���C�X�^�W�IS�́C�č��m�[�E�b�h�̃f�B���N�^�[���f��D�i�V��Ѓu���b�N�E�F�C�ł̓��f��M2�j���Z�R�j�b�N��1957���琶�Y�J�n�������̂ŁC�����ł̓Z�R�j�b�b�NL-28A StudioS���ł������D���̌�1970�N��Studio S2�iL-28A2�j�ɕύX����1976�܂Ōp�����ꂽ�D28A�Ƃ̈Ⴂ�͍ŏ��i��l��f45����f90�ɂȂ������ƁD1964����L-28C �X�^�W�I�f���b�N�X�ɔ��W�����D

�ʐ^���́u���ǃX���C�h�v���t���i�ł������D���̒��ǃX���C�h�͂����炭�X�^�f���p���Ǝv���邪�C�X�^�W�IS�p�iHigh1�������{�̂ɕt�����Ă����j�ƊO�`�͓���Ȃ̂ŃX���b�g�ɑ}���ł���D�i���̃T�C�Y�����ꂩ�ǂ����킩��Ȃ��̂ő���l�������ɂȂ邩�s���j

�g�����̏ڍׂ̓Z�R�j�b�b�NHP�ɐ��Y�I���i�̐��������{���ł���̂ł�������Q�Ƃ�������

�Z�������[�^�[�D�d�r�s�v�D

���ˌ��C���ˌ����p�i�����ƌ������Č������́u���p�x�C���~�O���b�h�v���Ƃ����j

�����͈́FEV4-17�iHigh�X���C�h����IN�C�Ȃ���OUT�}�[�N�Ƀ��[�^�[�X�P�[�������킹��j

�d�ʁF250g

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/04/25(Sun) 00:48 No.1856

2021/04/25(Sun) 00:48 No.1856

�}�������[�^�[�͗B��Ƃ����Ă悢�M���ł��鐅�����[�^�[�ł����ˁD�I�[�g���~�p�n�E�W���O������܂������D

���ۂ��g�p����Ă���̂��f���炵���ł��D�j�R�m�XIII����܂ł́C�J���[�B�e�ɂ͕K�{�ł��傤�D

�����ăY�[�����[�^�[���オ�܂������Ă���̂͋����ł��D

�W�����N���̂�A��A��܂������C�ǂ����Ă������܂���ł����D�X�L��������Ε����ł���̂�����D110�J�����݂�����2��ڂ��_���������D

����̓R���p�N�g�Ŗ��ɗ��������ł��D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/04/25(Sun) 00:55 No.1857

2021/04/25(Sun) 00:55 No.1857

���ɂ͏����Ȃ��Ȃ��ƁB

�@���ˎ���1�����Ă���ƁA�|�W�ŎB�e�������ł�1�X�e�[�W�Z�p���オ�������Ɗ���������

�ʂ̖��͂��L��܂����B

������L-28�͌��������ς��Ղ��āA�m�[�E�b�h�Ƃ͍ގ����Ⴄ�̂��ȂƎv���Ă��܂����B

�@���̕ӂ肩��I�o�v�����g���̕��͓����l�Ɏv����l�ł����A�_�C�A������TV��AV

�̑g�ݍ��킹����Ǐo����̂͑�ϕ֗��ł��B

efunon

efunon  2021/04/25(Sun) 07:22 No.1859

2021/04/25(Sun) 07:22 No.1859

1976�N����

SPD�f�q�C���ˌ���p�D

��LED�ɂ��f�W�^���\���DEV���ƁC1/3EV�ɑ�������E�C2/3EV�����́E�E

EV1-20�i20��0�ƕ\�������j

���苗���@��������1.5m

�����͈́@1�x�i�t�@�C���_�[�����ɃT�[�N���j�t�@�C���_�[�{���̓Z�R�j�b�N�f�W�^���X�|�b�g��荂���D

�{1����-2�f�B�I�v�^�[�̎��x�����\�D

�d�ʁF258g

���̂Ƃ���ł��D�܂����v���Ă���X�|�b�g���[�^�[�D

���ˌ�����1�x�CEV�\���݂̂̒P�\�@�D�_�C�����ŘI�o�l����ǂł��C����ɉ����ă]�[���V�X�e���Ɏ����Z�x�\���l���\������Ă���̂ŁC�����I�ɘI�o������ł���D�]�[���\����\��t���ă��f�B�t�@�C����T�C�g����������D

�A�i���O�̃y���^�b�N�X�X�|�b�g���[�^�[V�Ɠ��������C���炭��������Ă���C�A�i���O�\�����x������w���������������Ƃ��v�킹��D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/04/27(Tue) 00:20 No.1862

2021/04/27(Tue) 00:20 No.1862

MINOLTA Spot meter F

�~�m���^�̃X�|�b�g ���[�^�[ F �ł��B

�@��O�̃X�|�b�g���[�^�[ M �̉��ǃ^�C�v�ŁA

�����ɉ����āA�t���b�V�����������l�ɂȂ�

�܂����B�i�g�p����d�r���Ⴂ�܂��B�j

�@���@�\�ȘI�o�v�ŁA����l�̃������[�@�\��n

�C���C�g�A�V���h�[�l������\�ł��B

LCD�̕\�����ɂɂ́A�A�i���O�\���ɋ߂�������

�̑���l���o���܂��B

�X�y�b�N��

�E����͈́FEV 1.0�`22.5

�E���x�ڐ��FISO 12�`6400

�E����p�p �F1�x�i

�E�t�@�C���_�[����p�F����17�x ����12�x

�E�t�@�C���_�[�{���F��1.4�{

�E�i��ڐ��FF0.7�`90

�E�V���b�^�[�ڐ��F30m�`1/8000�i��Ɠx�L��ł��B�j

�EEV�ڐ��F1�`18

�E�d���F�P�O 1�{�j

�E���@�F150�~89�~48mm

�E�d�ʁF230g

������ƑO�Ɍ�Љ�܂����Y�[�����[�^�[�̑�

�ւɂƍw�������̂ł����A�ŏ��Ɋ������̂́A��

�͂�_�C�����\���̕����l�I�ɂ͎g���Ղ��Ȃ�

�ƁB�o�`��������l�Ȋ��������܂����B

�@�ł�����Ă��܂��Όy�ʂł����A�@��̈��萫

�͂�������Minolta���ł��B

�@�X�|�b�g���[�^�[��p�@�Ƃ��Ă͖����̐��i�ŁA

���̋@��ȍ~�́A����/���ˎ����p�@�킪�o�Ă���

�l�Ɏv���܂��B

efunon

efunon  2021/05/01(Sat) 21:17 No.1863

2021/05/01(Sat) 21:17 No.1863

��ɕ���B�e�ŁA�����ʂ�X�|�b�g���C�g������������𑪒肷��ɂ͑����p1�x���K�v�������̂ł��B

�Â����ł����₷���A10�N���炢���p���܂����B

�t���̘I�o�o�[�ɁA�}���`�X�|�b�g�̃|�C���g���\������܂��B�n�C���C�g�^�V���h�[���g���܂��B

��ɓ�������OM4�ƑS�������\���ŁAOM4�ւ̗����͉~���ł����B

�������A����17���O���[�����i���{�l�̔畆�ł��ˁj�����X�|�b�g�����g���܂���ł����B

���̌o������A�y���^�b�N�X�f�W�^���X�|�b�g�Ɍ������Ă��܂����̂ł����A��{�I�ɂ�1�x�X�|�b�g�Ƃ��ē����@�\�������Ă���ƋɌ����Ă悢���ƁB

F�̓t���b�V���������ł��āA�N���[�Y�A�b�v�����Y�����ŋߐډ\�ɂȂ����̂���ȉ��Ǔ_���Ǝv���܂����A��{�I�ɂ͓���́A��ώg���₷�����@���Ǝv���܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/05/04(Tue) 22:46 No.1865

2021/05/04(Tue) 22:46 No.1865

�@���́A����OM-3,4�ɓ��ڂ���Ă����}���`�|�C���g�̕��ϑ������o����Ǝv���čw�����܂����B

�w�����Ă���A�������[�ł���I�o�l���K�v�Œ���ł����̂ŁA������Ɖ��݂܂����B

���ƈӊO�Ƀn�C���C�g/�V���h�[����͌o�����K�v�ŁA��n�Y���͖����̂ł����A���������

�v���Ă������A���_�[�ɂȂ������肵�āA������̂��ȂƎv���܂����B

�y���^�b�N�X�̌Â�����V�^�������Ă��܂��B�������Ă��������O�̃X�|�b�g���[�^�[��

����ׂāA��ԃt�@�C���_�[�́h�����h���ǂ��̂��y���^�b�N�X�̐��i�ł����B

���^�Ńt�[�g�����o�[�g�̕\�����t�����P�x�v��A�E�G�X�g���x���^�C�v���L������A

�ڂ������̓��e���ق����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

efunon

efunon  2021/05/05(Wed) 09:10 No.1868

2021/05/05(Wed) 09:10 No.1868

�ŏ����̏��ł����A���㍘���@��AV�Ɠ��`���̋P�x�v���ڂ��Ă��܂����B

����ȏ�ƂȂ�ƁA�C�O�l�b�g�ł��Ȃ��Ȃ��o�Ă��܂���ˁD�D�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/05/05(Wed) 13:14 No.1869

2021/05/05(Wed) 13:14 No.1869

�h�I�o�v�~���[�W�A���h

���ǂ��ł��B

https://www.sekonic.co.jp/70th/museum/index.html

�摜�͍��������^�A������2�^�O���[�A�E��2�^�u���b�N�Ŏ���O��͂킩��܂��A1995�N���뎄���w������2�̓O���[�ł����B

�N�����V�F���̌`��͕ς���Ă��Ȃ��悤�ł��B�����͏����j�����Ă��ĕ��Œ�͂ł��܂���B

�X�g���b�v�̓I�[�i�[���t���ւ����\��������܂��̂Œf�荢��ł����A2�ׂ͍����Ȃ₩�ȃi�C�����������Ă邱�Ƃ������悤�ŁA�����̓~�m�b�N�X�`�F�[���Ɠ��l�̋������t�����Ă��܂����B

���[�^�[���̕\���͓��l�ł����A�����^�̓_�C������EV�\��������AASA��DIN�����E�ɐU�蕪�����Ă���A�I�o�\������O���A�Ƃ�����2�Ƃ͈Ⴂ�܂��B

�܂����ˌ�����p�u���C���h�̃m�u�ɐԓ_���ł���āA�P�[�X�ɂ͓��ˌ��̎��ɐԓ_�������Ă���ʒu���܂��ԓ_�ŕ\�������ȂǁA�ׂ₩�Ȕz��������܂��B

��͂菉���^�͎肪����ł��āA2�ŏȗ����ꂽ���Ƃ��킩��܂��B

���p���2�ŏ\���ŁA�X�g���b�v���y��2��]�����Ă��܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2022/06/20(Mon) 18:24 No.1998

2022/06/20(Mon) 18:24 No.1998

�����p�x�F3�C4�C6�C10�x��

���x�FEV3-18�iASA100�j

SPD�f�q

�P3���d�r1�{

�d�ʁF250g

�p�x���X���C�h�m�u�Ō��߁A�m�u���������ނƃt�@�C���_�[���ɋ@�B�I��EV�l���\�������B���̎��V���[�܂��̓K�[�Ƌ쓮��������̂��A�i���O�D�D�D

�P�[�X�A�X�g���b�v���܂߂āA110�J�����Ɠ����`��A�T�C�Y�B

1�x�̃X�|�b�g���[�^�[�����p���Ă����̂ŁA�قƂ�Ljӎ����Ă��Ȃ�������A�F�l����3��������Ă��܂��A���̂���2�����C�������̂Ŏg���Ă݂�ƁA3�x�ł����i�ɂ͏\���g����B

�����ɂ͂���ς�1�x�̂ق��������C������B

���ē��e�i���o�[��1999�ɂȂ�܂����B���[���x�[�X�A���t�@���ČÁ`�D�D�A���S�����A���H

���~���j�A��2000�͂ǂȂ����Q�b�g����Ă��������B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2022/06/20(Mon) 18:47 No.1999

2022/06/20(Mon) 18:47 No.1999

�Z�R�j�b�N�А��Z�����d�r�����ˌ��I�o�v�u�N���b�v�I��LC-2�v�i1956�N���H�j�ł��B���Ȃ菬�^�Ȃ̂Ń��[�^�[�A�_�C�����Ƃ��V�ዾ�ɂ͌������d�l�ł��B

�ʐ^�̃R�j�J II�̕ʔ���I�v�V�����Ƃ��ėp�ӂ���Ă����̂́u�I�l�X�gLC-1�v��OEM�ŁA������ɂ̓R�j�J�̖��O�������Ă��������ł����A���͎������������Ƃ�����܂���B

LC-1��LC-2�͏�ʂ̃_�C������LV�\���ɈႢ������܂����A�T�C�Y�͓����������Ǝv���܂��B�ǂ�����V���[�̏ꏊ�ɍ��킹����悤�A��t����̃r�X�ʒu�͂S�ʂ�Ɉړ����\�ł��B

��������U�O�N�ȏ�o���݂��d�r�͐����Ă��āA�ݒ�̎Q�l�ɂ��Ă��܂��i�قڃl�K�t�B�������Ȃ̂Łj�B

�Z�R�j�b�N�Ђ�HP�͘I�o�ɂ��Ẳ����A�Â��I�o�v�̐������Ȃǂ��ԗ����Ă��Ď����Ƃ��Ă���ϑf���炵���Ǝv���܂��B

�����ɂ�SEKONIC�̍�����܂��B

�܂��㕔�Ƀu�[�X�^�[�p�Z�����p�l������t���邽�߂̍a������܂��B�u�[�X�^�[�����i���������Ƃ�����܂���B�g�v�R�����[�^�[�̕ς���Ă��鏊�́A�A�N�Z�T���V���[�ɕt���鎞�ɃJ�����̑O�ʂ��獷�����ނ悤�ɂȂ��Ă���Ƃ���ł��ˁB

�c�O�Ȃ���Z���������Ă��ă��[�^�[�͓����܂��A�{�̂̏���Ƃ��ĕt�����ςȂ��ɂ��Ă��܂��B�s���Ƃ������ƂłP�O�O�~�ōw���ł��܂����B

�����������I�o�v���Љ�܂��B���炭60�N��㔼����70�N�㏉�ߍ��̓��Ő�EE-101��OEM�Ǝv����LENTAR EE-201�ł��B�傫���̓Z�R�j�b�N�̃}���`���~L-248�Ɠ������炢�����Ε�����₷���ł��傤���B

�ʏ킠�郁�[�^�[�����ĐԂƗ̃����v�i����LED�ł͂���܂���j�ɒu���������̂ł��B��ʂ̃X�C�b�`�����ă_�C�������A�́������v���_�������_�C�����ʒu���K���I�o�Ƃ������̂ł��B���E�̐ԁ����A���_�[/�I�[�o�[��\���܂��B�t�H�N�g�����_�[VC���[�^�[��LED�\���Ɠ����悤�Ȃ��̂ł��ˁB

�d�r�̓{�^���d�r�ł͂Ȃ��A�P�O�d�r���Q�{�g�p���܂��B����̓����v�̏���d�����傫���ׂƑz������܂��B

�d�r���g�p���郁�[�^�[���I�o�v�̖w�ǂ́A�P�[�X�Ɏ��߂���Ï��ł͓d�r�����܂����܂��A���̋@��͓d���X�C�b�`���Y��ăJ�o���Ɏ��߂�Ɖ��X�A���_�[�̐ԃ����v���_�����邱�ƂɂȂ�܂��B�܂��Aῂ������O�ł̓����v���_�����m�F���h���ł��B

�_�C�����ɕ\������Ă��鑪��͈͂��L���܂��i���̃X�y�b�N�͕s���j�B

EV�l�@2�`17

SS�l�@15�`1/4,000

ASA�@ 12�`3,200

LENTAR�͕č���LENCO PHOTO PRODUCTS�Ђ̎ʐ^�p�i�u�����h���ŁA���{����MF�����Y��W�~�����[�r�[�Ȃǂ̖��̂�ύX���Ĕ̔�����Ă��܂����BeBay������ƁuSUPER-LENTAR�v�uTELE-LENTAR�v���̃����Y�����������̐��o�i����Ă��܂��B

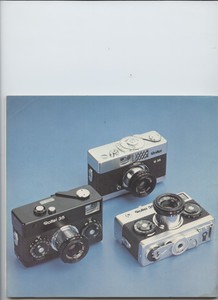

1969�N�����@���[���C�i�V���K�|�[���j���R���p�N�g�J����

���[���C35�V���[�Y�̗����Ń��C��

�v���X�`�b�N�𑽗p���A�I���W�i�����f��370g����260g�y�ʉ����ꂽ

�t���y�b�N�̂܂��^�����ꂽ�I���W�i�����f���Ɣ�r���āA�I���@�\������Ă���A

�V���b�^�[�̓v�����^�[B, 500-30

�I�o�v�͔�A���Z����

�����Y��3�Q3���̃g���I�^�[

�ɂȂ��Ă��܂��B

�y�ʉ��͂��Ȃ�����Ă��āA�I���W�i�����|�P�b�g�ɓ����ƃX�[�c���^���ꂷ��قǂł����AB35�Ȃ�C�ɂ��邱�Ƃ͂���܂���B

�����V���b�^�[���͈����ۂ������A�V���b�N����ɓ`����Ă��܂��B���^���ŗD��̂��ߕێ������s���R�ɂȂ�A�ŏ���1�{�̓u�����炯�ł����B

�V���b�^�[�ᑬ�����R���p�[1/2����v�����^�[1/30�ɋ��܂����̂��C�ɂ���邩���������܂��B�m����1/2-1/15�͋M�d�ł͂���܂����A

�����v���ɁA�R���p�N�g�J�����̖ړI�����Ă���A�莝���ł̓X���[�͎g���܂��A�O�r�Œ�����ł�B������i�肱��Ŋ��o��1�b�I������ΈÂ������ł������o����ƍl���܂��B

�I���W�i���̓{�f�B�O�ʍ��E�ɐU�蕪�����V���b�^�[�^�i��_�C���������ɘI�o�v���A�����܂����AB35�͔�A���A�S�b�Z���̃Z�����͐M���ł��܂����Â����̑����͈͂͋����A���X���邢���������E�ł��傤�B�����ʂɗv��Ȃ����ǁA���@��ƕ��p�����Ƃ��P�ƘI�o�v�Ƃ��Ďg���܂��ˁB

�I�o�v�͓������`�`���[�h�������ȃ|�W�t�B�����ŎB�e���A�Ƒ������ăv���W�F�N�^�[���e���č��ŕ��ʂ��������߁A�r���g�C�����K�v�������킯�ł��B

�g���I�^�[�̐��\�́A��ʼn摜�����������܂����A�Ӗڂł��B

�t���͍��㎎���Ă����܂����A��i�̃n�C���C�g���x�ł̓S�[�X�g��T���Ă�������܂���ł����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/05/01(Sun) 12:42 No.219

2016/05/01(Sun) 12:42 No.219

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/05/01(Sun) 13:22 No.220

2016/05/01(Sun) 13:22 No.220

�̍��ł��傤���ǁA�V���b�^�[�_�C�����������ł��B�œ_�����O�����ł��A�p���Ėڑ������ꂸ�ɂ�낵���B

�l�K�J���[�͗Ⴆ�ΊJ���A1/30�Ɍ��߂Ă��܂����`�`���[�h�ŃJ�o�[���Ă��܂��̂ŋ����ڑ��ȊO�C�������܂���B

���ꂪ�������Ɣ�ʊE�[�x�����܂����牽�����삷��K�v���Ȃ��B�t���[�~���O�����̃X�i�b�v�Ȃ�����V���b�^�[�^�C�~���O�����ł��B

�ςɃJ�������Œ�������ăs���ڂ��u���ʐ^�ɂȂ��肸���Ɗm�����Ǝv���܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/05/01(Sun) 13:29 No.221

2016/05/01(Sun) 13:29 No.221

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/05/01(Sun) 13:31 No.222

2016/05/01(Sun) 13:31 No.222

�~�j�R�s�[�t�B�����ŎB�e���Ă݂܂����Ƃ���A�����̕s����p������܂����B

�~�j�R�s�[HRII�iEI25)�@f5.6�A1/30�A���W�i�[��R09x250�{�A25�x30��

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/12/09(Sun) 22:30 No.1465

2018/12/09(Sun) 22:30 No.1465

�h�C�c����́A�e�b�T�[�t���������C�R�T�A�g���I�^�[�t���a�R�T�A�b�R�T�i�I�o�v�����j�ł��B

���݂ɁA�R�T�s�A�R�T�r�i�]�i�[�t���j�̓V���K�|�[������̕��ł��B

���A�ŏ��R�T�r����ɓ���܂����B����d�r�������̍��́A�R�T�r��I�o�v����ɁA�t�W�J�U�X�O�f�A���C�J�l�R���ƁA���p���Ă����B

�R�T�r�̌��_�B�d�r���t�C���������ɂ���B���t�@�C���_�[�A�������グ�B���̌�A�a�R�T����ɓ��ꂽ�i���̂̓V���K�|�[�����������b�g�Ȃ̂ŁA�a�R�T�\���ł��j

�a�R�T�͂R�T�r�ɂ���ׁA�t�@�C���_�[�������Y���ɂ���B�v���X�`�b�N���i�ŁA�R�T�r���y���B�S�b�Z�����̃Z�����I�o�v�A���\��v�Ő��m�i���ł����Ȃ��j

�V���b�^�[�͂R�O���`�T�O�O���ł����A�����ĂR�T�r���g���₷���B�����ď�v�B

�ڑ��ł����A�e�R�C�T�Ȃ̂ŁA�e�Q�C�W�̃]�i�[���A�s���g�O�ꂪ�����B

�S�O�����̉�p���֗��B����Ă��B���B3���ʂ̃g���I�^�[�B���͂͊Â����A���̊����L��A���\�悢�B3���ʂƂ��Ă͗D�G�B

�I�����p�X�y���Ɣ�ׂ�ƁA�R�T�r�͎g���ɂ����B�a�R�T�͂��قǂł��Ȃ��B

���Ƀ��C�J�T�C�Y�B4�ɐL���ƁA3���ʂł��A�y���r���ז��B

���g���Ȃ�A�R�T�a�B�b�R�T�������߂ł����A�����͏��Ȃ��B

�摜�́A�h�C�c����̃����C35�ł��B

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2018/12/10(Mon) 18:28 No.1466

2018/12/10(Mon) 18:28 No.1466

�悭������A���̂�35B�ł��ˁD�D�D�D�悭���w�E�����܂����B

�V���K�|�[���Ƃ����͔̂F�����Ă��܂������AB35�ɂ̓h�C�c������������ł��ˁB

C35�͑�ϒ������A�R���N�^�[�Y�A�C�e���ł���̂Ɠ����ɁA�f�U�C�����������肵�Ă��đ�ϊi�D�����̂œ���Ă��܂����A����͒��߂Ă��܂��B

�g���I�^�[�͊���10m�`2m���炢�����ӂȗ̈�̂悤�Ɋ����Ă܂��B�J�����Ə������ӂƂ������A���ԉ�p���������Ƃ��낪����܂����A�R���g���X�g�������i�Ƃ������t�B�����ɂ���Ă��~������Ԃ��炢�R���g���X�g�������j�̂ŁA�ς��ƌ��V���[�v�Ŏ��p�I�ɂ͂����������Ă���悤�Ɋ����܂��B

�J�����P�̂ł݂�Ɣ�A���I�o�v�́A35S�ȂǘA���Ɋr�ׂĕs�ւł����A�P�̘I�o�v�Ƃ��Ďg���Ȃ�ΘA���͋t�ɕs�ւɂȂ��Ă��܂��܂��B�������̓S�b�Z���A�Z�����̖ʐς͏��������ljs�q�ŁA��ϐM���ł��܂��ˁB

���Ƀ��`�`���[�h�������R�s�[�t�B������J���[�|�W�ɂ͔��ɂ��肪�������A�ԊO�B�e�ɂ��d�܂��B

�ŋ߃L���b�v��t�[�h�A�t�B���^�[�Ȃǂ����荢��ŁA��������T���Ă��܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/12/10(Mon) 23:32 No.1468

2018/12/10(Mon) 23:32 No.1468

�h�C�c���̍Ō���i72�N�j�ɂ̓����C�R�T�\���̂܂܂ŁA�N�Z�i�[�t�����L�����B

�h�C�c����̃����Y�́A�c�A�C�X�A�V���i�C�_�[���B�V���K�|�[������̃����Y�́A�����C�����i�B

�ƌ������ƂŁA73�N�̃V���K�|�[�������i�ɂ́A�a�R�T�A�b�R�T�\��������i���̂b�R�T�͌��j

����ɂ��Ă��A�\�����Ⴄ�A�R�T�a��ǂ��c���Ă��ꂽ���̂ł���B

�b�R�T�͐������~�ɂȂ����B

�t�C���^�[�A�t�[�h�A�X�g���b�v���A�S�Đ�p���i�B�ėp�i���g���Ȃ��B

���Ƀt�C���^�[�A�t�[�h�B�s�Ƃa�͋��p�ł��邪�A�r�͕ʕ��B

���T���ƂȂ�ƁA��ς��Ǝv���B

�����C�R�T�A�V���b�^�[������B�`���[�W���ĂȂ��ƒ����ł��Ȃ��B

�ۑ�����Ƃ��́A���������ɁA���̘ԃV���b�^�[�t���[�̕������S�H

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2018/12/11(Tue) 05:29 No.1469

2018/12/11(Tue) 05:29 No.1469

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2025/01/26(Sun) 16:31 No.2702

2025/01/26(Sun) 16:31 No.2702

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2025/01/26(Sun) 16:33 No.2703

2025/01/26(Sun) 16:33 No.2703

���ڂ��J���Ă���A�R��ꕔ���̊m�F���\�ł��̂ŁA�g�p�s���イ�킯�ł��Ȃ��ł��傤���D�D�D

�������̃��[���C35�̓t�@�C���_�[���Е��ɂ���Ă���̂őS���R���͂���܂���B

�܂�35B�́A�t�[�h������ƃ����Y��[�̏œ_�����O�ɂ͐G����Ȃ��Ȃ�܂����A�t�[�h��͂�ʼnΖ�肠��܂���B�i�胊���O�͎���삵�ɂ����Ȃ�܂��B

������������[���C35�̓V���b�^�[�ƍi�葀�암���{�f�B�O�ʍ��E�ɂ���܂�����A�t�[�h�̉e���͎܂���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2025/01/26(Sun) 16:40 No.2704

2025/01/26(Sun) 16:40 No.2704

�����Z�̃X�v�����O�J����

���ɖ{�قœ��Y�l���ō��̏Љ�L���������Ă���������̂ŁA������ōēx�̂�グ��͙̂G�z�Ȃ̂ł����A���܂�ɎB�e���ʂ��悢�̂Ŋ������A�B�e�摜�Ƃ�����Ƃ��������̂ݕt�L�������܂��B

��O����̃��f��������܂����A���p�I�ɂ�120�t�B�����g�p�̐��^�����v�A���@�������߂ł��傤�B

�ŋߌ��\�����Ȃ̂ŕ����Ă��܂������ł����A���II�^���������������̍��掿�ł����̂߂���܂����B

II�^�͊����グ�����ԑ��œ�d�I�o�h�~�@�\������܂��A�B�e�ɏd�v�ł���œ_���킹�ɗL���ȋ����v������A�܂��V���b�^�[���x��1/500�`1�b�ƍ����ŁA����̊��x�������t�B�������\�����p�\�ł��B

���Čg�ѐ����炢���A�t�H�N�g�����_�[�̃x�b�T66�A�y���P�II�EII��6x6���X�v�����O�J�����̒��ł��ɏ��̕]�����A�ʼnE���ƌ����܂��傤�B

����35mm���̃��`�iII�Ɣ�r���Ă��A�T�C�Y�͂قړ����A�d�ʂ̓x�b�T66�̕����y�����炢�ł��B

���̉摜�̂悤�ɁA�w�ǃp�[���ƃx�b�T�͓��T�C�Y�A������6x4.5�̃p�[���̕����킸���ɏ������B

�d�ʂ́A�p�[��II�@580g�ɑ��ăx�b�T66�F520g�ŁA�w���R�C�h�E�����v�A���̋@�\�̍��Ƃ��Ă�����������܂���ˁB

���`�iIII����35mm�Ȃ̂�670g������̂ŁA�Z�~���X�v�����O���@���Ƀt�H�[�}�b�g�ɑ��Č������悢���v���m�炳��܂��B

�������A�p�[��II���x�b�T66���X�g���b�v�A�C���b�g���Ȃ��̂ŃP�[�X�p���Ȃ��ƌg�ю��Ɏ�藎�Ƃ������ɂȂ�܂��B

�p�[���͖{�̂��P�[�X�ɓ���A�t�[�h�P�[�X���X�g���b�v�ɒʂ��č��v790g�ɂ��Ȃ�܂��B

����B�e���P�[�X�̉e���ʂ荞��ł��܂����R�}������A���ӂ��K�v�Ȃ̂������āA�����ƌy���ɂȂ�Ȃ����ȂƎv���܂��B

�摜���p�[��II�C�E�x�b�T66

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/12/04(Sun) 11:18 No.571

2016/12/04(Sun) 11:18 No.571

���ʂ���ƁA�C�O�����Y�ɏ���Ƃ����ʂǂ��납���킷��̂ł͂Ȃ����Ƃ������x���ł��B

�J���ł����܂Ŏʂ��Ă��ꂽ�當�傠��܂���B

�w�L�T�[75/3.5�A�J���A1/25�AISO400�l�K�A�莝��

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/12/04(Sun) 11:22 No.572

2016/12/04(Sun) 11:22 No.572

��1�D5m���炢�A�����v�͐��m�ň��S���Ċ�邱�Ƃ��ł��܂��B

�p�[���͓�������w���R�C�h�œ_���킹�ŁA�O�ʉ�]�Ƃ���ׂĉ���������ߋ����܂ň��肵���掿�����҂ł��܂��B

�i��f8�A1/100�A�t�W�J���[Pro400�A�莝��

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/12/04(Sun) 11:47 No.573

2016/12/04(Sun) 11:47 No.573

f8�܂ōi���Ă��܂����A���ӂ܂ł����ւ������ŕ��i�B�e�p�Ƃ��ĐM���ł��܂��B�����c�ʒu�B�e�������Ă��܂��܂��ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/12/04(Sun) 12:27 No.574

2016/12/04(Sun) 12:27 No.574

�������i�����B�e���Ȃ��Ȃ�A�i���Đ��\���o��Ώ\���Ȃ̂ł����A�p�[���͂��̎���Ƃ��Ă͓ˏo���Ė��\��������܂��ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/12/04(Sun) 12:31 No.575

2016/12/04(Sun) 12:31 No.575

�|�W�ŎB���Ă����͋C���ǂ������Y�ł��B

�@���̃����Y�̃C���[�W�T�[�N������6�~6���J�o�[����̂ł��傤���H

efunon

efunon  2016/12/08(Thu) 21:43 No.578

2016/12/08(Thu) 21:43 No.578

�C���[�W�T�[�N���́A�����e�b�T�[�^��Color-Skopar75/3.5�̒P�̃����Y���ꎞ�������Ă��āA�Z���`�����[�O���t�B�b�N�Ŏ������Ƃ���A���̊Ƃ��Ă�67���J�o�[���܂����A�i���Ă�6x6�����l�������͗��ꂪ�����Ă����Ƒ����`������܂���ł����B

���������̂̓C���[�W�T�[�N���Ƃ͌����Ȃ��̂ŁA�X�R�p�[�ł�67�͍���ȂƁB

�ł��A66�Ȃ�Ȃ�Ƃ�������悤�Ɏv���܂����B�Ӑ}�I�Ɏ�����645�ɍœK�����Ă���\���͂���܂����B

�C�R���^��}�~���V�b�N�X�A���[���C�Ȃǂ�75/3.5��66�ɓK�p���Ă���̂ŁA�w�L�T�[��������̂ł́B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/12/10(Sat) 01:50 No.581

2016/12/10(Sat) 01:50 No.581

�@��肪�Ƃ��������܂��B

����Ɠ��t�ɓ]�p���\��������܂���ˁB

���̃w�L�T�[�͈��̃c�����܂�Ă��܂��A�C���͂����̂ł����e���̕��H���L���Ă��傱���ƍl���Ă��܂��B

efunon

efunon  2016/12/10(Sat) 14:46 No.582

2016/12/10(Sat) 14:46 No.582

�p�[���̒��ł́CIV�͂ЂƂ�����ɍ����Ȃ��Ă��܂������C�ŋ߂͂��Ȃ藎�������Ă��܂����D�������p�[���炵�����^�y�ʂƂ����_�ł́CII�^���D��Ă���悤�ɂ��v���܂��DIV�^�͑O�W�̊J���������炵�ĈႢ�C�Ȃɂ��Ƌߑ�I�ł��̂ŁC����Ӗ��ŕʕ��̃J�����ł��ˁD��͂�C�g���₷���ł����D�D�DIII�^�͊����~�߂��o�������Ă���̂��ɂ����C������i�������镔�i�����Ă��Ȃ��j�g�b�v�J�o�[���ɂ����Ȃ��������̂��Ǝv���̂ƁC��͂�R�}�Ԃ����Ԃ邱�Ƃ������悤�ł��D�܂� II �� IIB ���悭��������Ă��܂����C���������ł� IIB �ł���������s���͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��D

�w�����̗v���Ӄ|�C���g�Ƃ��ă����Y�̏�Ԃ��������̂����܌����邱�Ƃ����邩�Ǝv���܂��D�i��̒���̖ʉ故�H���Ă�����̂������܂��D

���Y

���Y  2016/12/10(Sat) 23:17 No.586

2016/12/10(Sat) 23:17 No.586

�Z�~�C�R���^�́C�����̂��̂�70mm�����Y�ł����D���������̍��̃����Y�̓m���R�[�g�Ȃ̂��ɂ����ł��D�Z�~�C�R���^�ƃp�[���C�����ɂ��꒷��Z�C�D�G��łȂ��Ȃ���������ƗD��͕t���܂��C�O��̒����łς�����Q�Ɋ����O�k�Ɠ����̃t�B�����ێ��̍\���Ȃǂ͑�ώ��ʂ��Ă��܂��D�C�R���^�͋����v�ƃt�@�C���_���ʂŁC�܂��h���C�J�C���̘r���N�����K�v������Ȃǂ�����Ɩʓ|�ł����C�u���C�g�t���[���⑽�d�I�o�h�~�@�\������̂����_���Ǝv���܂��D�B�e�p�x���Ⴂ�i�Ƃ��ǂ���������o���Đ��R�}�B��悤�ȁC�����̂�������I�B�e�p�x�j�Ȃ�C�R���^�������������ꂸ�C�X�i�b�v�ɂ̓p�[�����ǂ��ł��ˁD

���Y

���Y  2016/12/10(Sat) 23:29 No.587

2016/12/10(Sat) 23:29 No.587

��܂ɂ��l�A���Y�l�̌̂��P�O�̕��i�T�O�N�j�ł��B�I�L���p�C�g�\�����L��܂��B

�q�r�̌��_�B�P�Ƌ����v�Ȃ̂ɁA�t�@�C���_�[�͇U�Ɠ����B

�����A�������A�����Y���Ɉڂ��̂�Y��܂��B

�t���C���̃w�L�T�[�摜�ł��B

�Q�T�O���e�W

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2017/01/28(Sat) 11:37 No.654

2017/01/28(Sat) 11:37 No.654

���T�C�N���V���b�v�ŁA�s�v�c�ȃx�r�[�p�[�����������B

�����ɂ��ƁA���̃x�r�[�p�[���B�S�T�N�P�O���ɐ�O�̃����Y�A���i���W�ߐ����ĊJ�A�T�O�N�P�O���ɐ��Y���~���Ă���B

�S�X�N�A�ŏI�^�B�R�[�g�t�w�L�T�[�T�O�����e�S�C�T�A�{�f�[�����[�Y�A���ł����W�ɕt���A�����Y�{�[�h�ƁA���v�̕\�����A�q�n�j�t�n�t�r�x�`����j�n�m�h�r�h�q�n�j�t�ցB�X�ɃR�j�J�͂o�w�̔��������̂ŁA�I�L���p�C�g�\���B

���̃R�j�J�T�i�S�W�N�j�p�[���T�q�r�i�T�O�N�j���I�L���p�C�g�\���B

���̃x�r�[�p�[���B���W�̈��ŁA�j�n�m�h�r�h�q�n�j�t�\���͓����B

�R���A�m���R�[�g�w�L�T�[�A�����Y���A�G�o�[�Z�b�g�̃��b�N�X�V���b�^�[�B�X�ɂl�`�c�d�@�h�m�@�i�`�o�`�m�̕\���B

�������Ă��A���i�ɖ��Ȃ��A�t���[�g�|���`�Ƃ͎v���Ȃ��B

�T���t�����V�X�R�u�a��������̐��i�H�i�T�O�N�S�����琶�Y�I���̂P�O�����̐����i�j���邢�́A�����̔�����̗����ŁH�i�c���Ă����A���^�����Y�ƁA�V���b�^�[��g�ݍ����j

��Ԃ͔��ɗǂ��B�P�[�X�͗��Ă���B�R���P�[�X�ɓ����Ă����̂ŁA�J�r�A�K�A�C��A�����S���Ȃ��B�֕��������Ă���B

�����Y��|���A�V���b�^�[�ɒ����i���b�N�X�V���b�^�[�͂s�C�Q�T�C�T�O�C�P�O�O�̃G�o�[�Z�b�g�A�\���͊ȒP�j���U�[�R�[�g�Ŗ��������������ŁA���S�ɑh�����B

�p�[���T�q�r�ƕ��ׂ�ƁA���������ɉ����B�܂��Ƀx�r�[�p�[���B

�P�Q�V�t�C������ɓ���Ȃ����ȁB�P�x�͂P�Q�V���߂����ł����A���킢���ƁA�������ɁA������o���Ă��܂����B

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2017/04/05(Wed) 15:55 No.768

2017/04/05(Wed) 15:55 No.768

�x�r�[�C�R���^���m�o�[�������̂Ƀw�L�T�[�������Ă���̂��ґ�ł��B

�x�X�g���ً@�͕��������^�ʼn��炵���ł��ˁB

127�͎��������Ă��܂��B�Ƃ����̂��A���͖����킯�ł͂���܂����ɍ����ŃJ�����������Ă��܂������Ȃ̂ŁA����I�Ɏg�p����͕̂~���������āB

120�����o���J�b�^�[����Ԃ悢�̂�������܂��A�ȑO���܂������Ƃ�����A

kan�l�̃T�C�g�ɑf���炵���L��������̂ōĒ��킵�������ł��B

���키�����X�l��127�t�H�}�p�����������Ǝv���܂��B�X�v�[���������炩���܂�����A���Ƃ͉��Ƃ��Ȃ邩�ȂƁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/04/05(Wed) 18:47 No.769

2017/04/05(Wed) 18:47 No.769

�j�����l�̐�o�����u�B�������܂����B

���͎��A�ȑO�I�[�g�Z�~�~�m���^�ƁA�����^�Z�~�C�R���^���A�j�����l�ɐ������Ă���������Ƃ��L��܂��B

���̎��A����ɂu�o�j�ƃo���_�o���f�C���莝���̃t�C�����Ƌ��ɁA�j�����l�ɐi��B�P�Q�V�͎��̔��e�ł͂Ȃ��A�j�����l�Ȃ牽�Ƃ��Ȃ�A�Ǝv��������ł��B

�o���f�C�B�e�R�C�T�e�b�T�[�A�R���p�[���r�b�g�t�ł������A���̎�ɕ����Ȃ��������́B�j�����l���A�h�点�܂����B

�u�o�j�C�o���f�C���A�j�����l�̏��ŁA�B�e�\��Ԃł��B

�x�r�[�p�[���B�Փ������������́B��������ł��A�B�e�\�Ǝv���܂�

�p�[���ꑰ�̃R���N�V�����Ƃ��āA�u�������Ȃ��H�b�����߂Ċy����A�j�����l�ɁA�B�e�A���������ȁH�V���b�^�[����ꂽ�A���R�[�t���b�N�X������̂ŁA��o�����u����Ă݂悤���Ȃ��H

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2017/04/05(Wed) 20:15 No.770

2017/04/05(Wed) 20:15 No.770

�x�r�[�p�[���B�������Ԃ������̂ŁA�l�b�g�Ō������Ă��悭�킩��Ȃ��B

�������Ƃ��́A�b�`�l�d�q�`�o�d�c�h�`�B����Ƃ��ǂ蒅�����B

�܂��A���̕��́A�j�n�m�h�r�h�q�n�j�t�\���B

�S�X�N�̍ŏI�^�B�R�[�g�t�w�L�T�[�A�{�f�[�V���b�^�[�A���W�̈��ŕt�A�I�L���p�C�g�\���A�Ɛ����Ă���B

�R���A���W�̈��ŁB�ŏI�@�ȑO�́A���ǁB

�S�W�N�㔼�`�S�X�N�ŏI�^�ȑO�̐��i�B���W�Ɉ��ŁA���v���V�{���H�A�m���R�[�g�w�L�T�[�A�����Y�{�[�h�V���b�^�[�B

�Ȃ�Ƃ��̐��i�B�~�ϑ[�u�łl�`�c�d�@�h�m�@�i�`�o�`�m�\���B

���̌́A����ł������B�����A�����̔��O��̋~�ϑ[�u�\���H

�����̔�����Ȃ�A�ŏI�^���o������A�������Ă����\��������H

�ȑO�A���̃I�[�g�Z�~�~�m���^���������������A�b�`�l�d�q�`�o�d�c�h�`�ɂ��ǂ蒅�����B

�R�j�J���~�m���^���ʐ^�@�����������Ă���B�����T�C�g�����Ă��A�ׂ�������������Ȃ��B

�O���̌����ɗ���Ȃ���A������Ȃ��̂́A���������Ƃł���B

�����A�b�`�l�d�q�`�o�d�c�h�`�̎Q�l�����́A���������҂̕����A�p��|�����́B������A�ēx���{��Ɏ����|��Ɓ��Ԃ����p�[���H�����Ɩ�̕�����Ȃ����̂ɂȂ�B

���߂āA���B���A��M���Ȃ���B

�l�b�g�ɁA�N���A�`�A���̊����ꃂ�m�N���o�Ă����B

�����g���Ă݂��B�������܂߁A��Ă��ł��B�P�����������B

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2017/04/06(Thu) 08:13 No.771

2017/04/06(Thu) 08:13 No.771

�P�O�O���A�e�W�B��荇�����A���R��͂Ȃ��悤�ł��B

�i���Ă���̂ŁA�s���g�����Ȃ��B

�q�r�̂e�S�C�T�w�L�T�[�Ɣ�ׂ�ƁA�����R���g���X�g���Ⴂ�H

�����Y�ɐ@�������邵�A�q�r�̕����A��Ԃ͗ǂ��Ȃ��B

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2017/12/05(Tue) 10:14 No.1069

2017/12/05(Tue) 10:14 No.1069

�@�f���炵���摜�ł��ˁB�R���g���X�g����Ⴂ�̂͂������肵���t�[�h�ŗǂ��Ȃ�Ǝv���܂����A

�ŋ߂̃v�����^�[�ł̓R���g���X�g�������グ�Ă��炦�Ώ\���Ȋ����ł��B

�@���Ď��̃p�[���V�ł����A���ł̃K�^���傫���Ȃ��Ă��܂��܂����B

���������T���Ă݂���A���ŗ��ʂ̔o�l�Ƒg�ݍ��������̃c�����ꂩ�����Ă��܂����B

�ȒP�Ȕ��ł������\���ł����̂ŁA�o�N�Ńw�^���Ď��Ă��܂����l�ł��B

SUS�̔��ŕ�C���Ē����܂����B

���̌�A�X���̌̂ɂ������������l�ȃc���̌����������܂����B�V���ɍw�������ꍇ�̃`�F�b�N�|�C���g�����m��܂���B

efunon

efunon  2017/12/05(Tue) 21:04 No.1073

2017/12/05(Tue) 21:04 No.1073

�@���X�͊����~�߃^�C�v�̃R�}�d�Ȃ�̑Ώ��@�̘b�肾�����̂ł����A�p�[���n�͂��ꂪ�������ƂȂ�b��ɂȂ�܂����B

�E�X�v�[���̌a�����������đ傫������B

�E�X�^�[�g�ʒu���Y�����Č������̎��a�𑝂₷�B

�E�����̐�[���ɗ]����������\��t����B

�@�����������̂R�҂ł����B�ق��ɉ����L��܂��ˁB�O�Ȏ�p���s���Ƃ��c�B

efunon

efunon  2018/05/04(Fri) 09:07 No.1218

2018/05/04(Fri) 09:07 No.1218

III�܂łƂ̓f�U�C����������ƕς��A�{�f�B�̓_�C�J�X�g������A��^�������t�@�C���_�[��肪��ۓI�ł��B

�]�����f���Ƃ͑O�W���J�����������ɂȂ�܂����B�O�W�㕔�ɂ͑�^�̃V���b�^�[�p�b�h������A�����[�Y�͌y���쓮���܂��B�܂���d�I�o�h�~�ɂȂ��Ă��܂��B

�t�@�C���_�[�̓��C�JM3�����ĂɊe�Ђ��̗p����1�Ꭾ�����v�A���E�̌��^�u���C�g�t���[���ŁA�p�����b�N�X������ł͂Ȃ��ߋ����}�[�N���B

�����v��d���͋�`�ő�ϖ����AM3�قǂł͂���܂��������ǂ��A�c�����v���Ƃ��Ďg����قǂł��B���������Ď������Ȃ̂ł��傤���B

�t�@�C���_�[����̂Ȃ��Ńt���[���͏������A��������S�̂ł�60-55mm�������炢�Ȃ̂ł́B�L�p�@���v�悳��Ă����̂ł́H�Ƃ����͖̂��ł��傤���B

�����グ�̓X�^�[�g�}�[�N�����킹����͎������~�߂ŁA�E��m�u���~�܂�܂Ŋ�����1���ڂ��o�āA�V���b�^�[���Ɗ����~�߉�������܂��B�J�E���^�[�͌R�͕��ɂ���A���W���J���Ǝ������A���邽�߂قƂ�nj���̃J�����Ɠ����悤�ɉ����l�����ɑ���o���܂��B�����͊��S�ɔp�~����A���M�̂قǂ������Ă��܂��B

�p�[���̃t�B�����R�}�Ԋu�͖F�����Ȃ��b������܂����AIV�^������Y��ɃR�}�Ԃ������܂��B

120�t�B�����́A��̃m�u����]���t�B�����������đ��U���܂����A���̃m�u�͗��W���J���Ȃ��Ƒ���ł��܂���B���葤�̎��ɂ��L�[���t���Ă��āA�t�B�����A�h�o���X���R�͕��̑�����m�F���邱�Ƃ��o���܂��B

�V���b�^�[��M,F,X�ړ_�����Z�C�R�[�V��MXL�A500�C250�C100�C50�C25�C10�C5�C2�C1�CB�D���C�g�o�����[�ɂȂ��Ă���A�w�L�T�[75mmf3.5��f32�܂ł̍i��ƘA�����Ă��܂��B�����͂ł��܂��A�܂���ɃV���b�^�[�����߂���A�����̃{�^���������Ȃ���i��P�ƑI���\�ŁA���C�g�o�����[�n�̒��ł͂��Ȃꂽ����n���Ǝv���܂��B�܂��V���b�^�[���x�͔{���ł͂Ȃ����̂́A�ʒu�͒����W�ɂȂ��Ă��či��Ƃ̐������͎��Ă��܂��B

�l�b�g�ł̓Z���t�R�b�L���O�Ƃ����L�ڂ�����܂����A�V���b�^�[�Z�b�g�͎蓮�ŁA���������̓N���V�b�N�ł��B

�œ_���킹�̓p�[���̑�����ɂȂ��Ă���w���R�C�h�B�ŒZ1.2m�ł����I�[�g�A�b�v���p�ӂ���Ă��܂��B

10�N�O�Ɍ�����Ŏ֕����X�_���ɂȂ������̂��W�����N�Ƃ��ē��肵�܂������A�����Y��t�@�C���_�[�Ȃǎ֕��ȊO�̕����͋ɂ߂��Y��ł����B

�����֕��C���̎肪�t����ꂸ�i�ނ����������Č�����قǁj���܂܂ł��邸����u��Ԃł����B�ŋ߃G���T�C�������W���[�Ńp�[�}�Z�����ӊO�ɗL���Ȃ��Ƃ�m��A���̓x��������x�^�x�^�\���ď��߂ăt�B������ʂ��܂����B�܂��͂��Ƀs���z�[�����J�o�[������Ȃ���������܂������A���̎ʂ���Ӗڂ̃��x���ł����B

����قǍ����\�Ȏ֕������Y�͂قƂ�nj������Ƃ��Ȃ����炢�Ŏl���܂ł�������s���g�����܂��B��������s���Ďg�p���̃p�[��II�������̎ʂ�ł����B

�֕��̌����ڂ͗ǂ��Ȃ����ǂ��������������Ďg�����݂������ł��B���Y�l�̋�ʂ�A�������֗��Ȃ̂ŁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/11/10(Sat) 23:34 No.1429

2018/11/10(Sat) 23:34 No.1429

�ǂ�����A���D���ȕ`�ʂł��B���̕��̓R�[�g�t�B�J���[�ɂ������B

��F�t�@�C���_�[�B�������ǂ��B�p�[���W�B�t�@�C���_�[�����g��B

���g���₷���B�܊p�Ȃ�A�R�j�J�V�̐����Ă���t�@�C���_�[�ɂ��Ȃ������̂��H

�R�j�J�̕����A�U����w�L�T�m���g�p�B�W�͍L�p�łȂ��A�w�L�T�m���H

�����Ă���t�@�C���_�[�{�w�L�T�m�����ꂪ�p�[���X�H

�o�����Ȃ�A1�ڃX�[�p�[�U������̂ł����B�܁A���̕ӂ肪�X�v�����O�J�����̌��E�����H

�p�[���B�g�тɂ͕֗��B���A�P�Ԃŗ��s����Ƃ��A�p�[���q�r�ƃy���c�ƕ��p���Ă܂����i�I�o�v�Ƌ����v���݂Ɏg����j

�p�[�}�Z���B�֕��̌��ɂ͕֗��B�A���A�S�̂Ɏg���ƁA�\�Ȃ��߂Ȃ��Ȃ�B���Ȃ��܂ܕۑ�����ƁA�J���Ȃ�\��������B

��܂ɂ��l�̌́B���Ɏg�p�Ƃ̎��B���i�͊J�����܂܂ɂ��Ă�������������H

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2018/11/12(Mon) 06:40 No.1432

2018/11/12(Mon) 06:40 No.1432

�K���s���g�ɂ͉e�����Ă��Ȃ��悤�B

�J���Ȃ��Ȃ邩�ǂ��������邨���鎎���Ă��܂����A�_����������J���ĕۊǂ��܂��B

���X�֕��͊J���ĕۊǂ�������悢�ƌ����Ă��܂��ˁB�i���̗ǂ��r��Ȃ��ɕۊv���Ȃǂ��K�v�����B

���̓p�[���͕\���ɂ��ꕔ�\�����̂ł����A���̏�Ԃ��������Ċ��ɕ\�ʂ̊v�Ɠ����̕z���������Ă��Ă����ԂɃp�[�}�Z����\�������̂�����A�W���J���߂���Ɗv�����S�ɔ����ꂿ����ė]�v�{���{���ɁB

�w�L�T�[75/3.5�Cf8�C1/100�C������ƘR���������܂��ˁD

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/11/13(Tue) 01:06 No.1434

2018/11/13(Tue) 01:06 No.1434

���ׁ̈A��������ƁA�z�Ɗv��ڒ������֕����ψ�łȂ��Ȃ�܂��B�\�̊v�����������́A��͂�v���z�ł��B

�v�Ȃ�A����̗r�v�i�����s�[�j�ł����A��ɓ���Ȃ���A�v�H�̓X�ŁA�o�b�N�̓����p�̊v�ł���p�ł��܂��i�֕��S�̂Ƃ��Ă͎g���܂��A�ꕔ�A�p�b�`�Ƃ��Ă͎g���܂��j

���ɁA��O�̂����i���}���u�j�Ƃ��ẮA���̌��z�A�n�h�����a���A���L��܂��B�a���͌��\�g��ꂽ�l�q�B

�ڒ��܁B���̓S���n�i�p���N�C���p�j�ł��B�{�����P�n���Ǝv���܂��B

�R���A��{�͎֕��̌������Ǝv���܂��B

�����p�̎֕�����ɓ���A�Ō�̎���A����ɐ܂��݂ł���Z�p�҂��i�W�J�}���K�v�j

�A���A�P�Q�O�̕�����ɂȂ��Ȃ邩���H

�֕��̕ێ��B���́A�L�E�C�̊v�p���[�V�����ƃ~���N�I�C������Ԃɂ���āA�g�������Ă��܂��B

�N����ŁA�Ȗ_�ɕt���āA�h�荞�߂܂��B

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2018/11/13(Tue) 17:58 No.1435

2018/11/13(Tue) 17:58 No.1435

�@�@�N���t�g�� �v�H�� �R�o�R�[�g 70ml ��

�����Ă��_�������A�����A������܂���B�����̏ꍇ�͌����炯�� FUJI GS645�֕����C����4�N�g���܂������ďC���͕s�v�ł����B�֕��̗����ɓh��܂��B���� PENTACON 6 TL �̃V���b�^�[���̒������ɋ͂��Ɍ����������̂ł����A���̃R�[�g�ނ��X�|�b�g�I�ɓh���Ċ����ɍǂ����Ƃ��ł��܂����̂ŏ_�炩���A�������̂��Ǝv���܂��B���������̏�Ԃ�֕��̍\���ɂ���Ă��̍ޗ��ł͂��߂�������܂���ˁB

�p�[���W�Ȃ��ł����킴�킴�������Ĕ����Ă��̂܂�20�N����127�@�l�K�J���[�t�B�����ł��@20�{�g���������Ƃ��킩��܂��B

�����ƊW�Ȃ����Ƃł��݂܂��A����18�N�O���Ǝ����͓��Y�l���烁�[�����������������Ƃ�����܂��ł��B�������cxx.go.jp �Ƃ����A�h���X�ł����B�Ȃ������ł��B

���̃p�[��IV�͕\�ʂ����������ł��z���I�o���āA������������������قǃX�J�X�J�ł�����ʂ����ėL�����ǂ����s���ł����A

�唻�J�����̎֕��ɕ�C�K�v�Ȃ���R���肠��܂��B

�����ăV���b�^�[���̃s���z�[���ɂ͗L���ł��Ȃ������̂ō����Ă���܂����B

�z���c�̃u���b�N�V���R���ɁA���[�U�[�R�s�[�p�J�[�{���p�E�_�[����������œh�����肵�Ă���܂������A�������Ȃ�̂Ō��ǃV���b�^�[�쓮�s�ǂɂȂ�����B

����ł������肵�Ă铌�ƃJ�����������o������������ł��B

127�̃X�[�p�[�S�[���h�A���������ł��ˁB

�������ƈ�{�����c���Ă��܂��B

�Ղ̎q�ł������A���N�O�G���T�C���̃x�X�g���كJ�����Ɏg������A�����Ƀt�H�[�J�����J���ĂȂ���1�{���ʂɂȂ��Ă��܂��܂����B����Ƀ��[���C�S�S�ł͔w�ʐԑ���������R���2�{�ږ��ʂɁB

�Ō��1�{�͕|���Ďg���܂���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/12/23(Sun) 10:52 No.1477

2018/12/23(Sun) 10:52 No.1477

��O�Z�~�p�[���ɒP�Ƌ����v���悹��1949�N�p�[���Ɗ�{�I�ɓ��������A

�f�����b�N�X�V���b�^�[1/100�`1,B���A�R�j���s�b�h1/500�`1,B�ɕύX�������f���B

�O�ς͂��̌�III�^�܂łقƂ�Ǖς��Ȃ��B

�����Y�̓w�L�T�[75mmf4.5

���̎��̃��f����f3.5�ɂȂ����B

���Y�e�b�T�[�^�ł͍ō����x���̃w�L�T�[�́AII�^��f3.5���o�����ɂ߂ăV���[�v�B�������e�b�T�[�͈Â����������\�Ƃ̕]��������A������@���f4.5�͋C�ɂȂ鑶�݁B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/02/27(Thu) 21:34 No.1666

2020/02/27(Thu) 21:34 No.1666

�t�@�C���_�[�͂��Ȃ�N�����A�h�����ăt���[�~���O�͂ł��邪�A�����v�́A�n�[�t�~���[���H�ƃJ�r�łقƂ�ǎg�����ɂȂ�Ȃ��B

���̌��r���Ă݂��IV��RS�i�`III�j�Ƃ͑S���قȂ邱�Ƃ������A��������ɂ��Ă��܂����B

�����������Y�ƃV���b�^�[�A�w���R�C�h�͌��݂ŁA�ڑ��ł̎B�e�͉\�ł��B���X120�g�p�̃X�v�����O�J�����̓t�B�������ʐ��̕s�������@�ł����A��������������i�荞��ŎB�e���邱�Ƃ��������߁A�\���g�p�\�Ɣ��f���܂����B

��II�^�A�ERS�FII�̘A�������v�\������RS�ł͒P�Ƌ����v�̃_�C�����ɂȂ��Ă���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/02/27(Thu) 21:47 No.1667

2020/02/27(Thu) 21:47 No.1667

���̉E�ڂł́A�قږڑ��B�֕��͖��Ȃ��B��ɋ������ʂ�ł��B

���̓_�A�q�r�̕��́A�n�g���Ă���̂ŁA���Ȃ��B���̖ڂł��q�e�g�p�\�B

�q�r�̂e�S�C�T�̕����A�R���g���X�g������Ǝv���B�Õ��̍Đ����ǂ��B

����t�߂Ŏg���Ȃ�A�e�S�C�T�̕����A���Â��ɋ����Ǝv����B

�̍����L��Ƃ͎v���܂����A���́A�w�L�T�[�͂e�S�C�T���ō��Ǝv���܂��B�i�{�Ƃ̃e�b�T�[�Ƃ����������j

�q�r�̌��_�B��ɋ��������Ƃł����A�t�@�C���_�[���U�ƑS�������Ȃ̂ŁA���A�����ڐ��������Ɉڂ��̂�Y���B�U�Ƃ̋��p�͂ł��Ȃ��B

�i�[�X�}��

�i�[�X�}��  2020/03/01(Sun) 12:56 No.1668

2020/03/01(Sun) 12:56 No.1668

�i�j�����X�Ǝv���Ă��܂������m��܂��A���̃t�B������̕\���A�`��ɎアR���t���Ă��܂����B

����������35mm�̃R�j�J�U�^���{�f�B�[�ӏ���R���t����Ă��܂��B

�@���̎����A�����ł��J�����̈�ۂ��_�炩�������悤�Ƃ����A�w�͂������Ėʔ����ȂƎv���܂����B

efunon

efunon  2020/03/01(Sun) 19:46 No.1669

2020/03/01(Sun) 19:46 No.1669

���������Ƃ���I�^�̃g�b�v�J�o�[�̃_�C�����͋����v�̋������킹�ł��B���ꂪII�^�ł͘A�����ɂȂ�A�K���X�����ɋ������\������܂����AIIB�ł͂��ꂪ�Ȃ��Ȃ��ʊE�[�x�ڐ���ɁA�܂�III�ł̓t�B���������ɂȂ��Ă܂��ˁBIIB�̓w���R�C�h�����ɋ����\����������܂��AIII�ł͂������`��ύX����Ĕ�ʊE�[�x���킩��悤�ɂȂ��Ă��āA�{�f�B���̔�ʊE�[�x�w�W���s�v�ɂȂ�܂����B�Ƃ������ƂŁA�@�킲�Ƃɂ��̕����̓R���R���Ƌ@�\���ς���Ă���̂��������낢�Ǝv���܂��B���ł� IIB �ɂ��āA�g�b�v�J�o�[�ɂ� II �Ƃ��� IIB �ƕ\������Ă��Ȃ����߈ꕔ���������邩������܂���B

�����m�̂��Ƃ��Ǝv���܂����O�̂��߁E�ERS �ɂ��āu���̋@�킩��F3.5�Ɂv�Ƃ���܂����AII�ɂ������炩F4.5�̂��̂�����A�r������F3.5���o�ꂵ�܂����B����II�ł͂قƂ�ǂ�F3.5�ł��̂ŁCF4.5�͂�����ƌ����ɂ�����������܂���B

�����͂悭�t�B�������ʓx�����ɂȂ�܂����A���̏ꍇ645���ł͂��܂荢�����o��������܂���B����ɑ���69���ł͂�����Ƌ�J���Ă��銴�������܂��B�������A�����Ă���69���̃J�����ɌÂ����̂��������炩�����ꂸ�A�z�[�X�}����t�W�A���_���X�g�ł͂��܂舫����ۂ��Ȃ��̂ŁA�J�����̐���ɂ�邩������Ȃ��ł��B

�Q�T�O�O�~�Ŏ�ɓ��ꂽ�K�юK�т̃p�[��RS�̃��X�g�A�����܂����B�i�K�т𗎂Ƃ��ēh�����������ł����j

�{�ق̕��Ńp�[��RS�ɂ̓t�B���^�[�l�W�������Ƃ̂��w�E�ł������A������ɓ��ꂽRS�̓t�B���^�[���t���Ă܂����B���������S�̃R�j�t�B���^�[�B�B�e���ʂ��ǍD�������̂ŁA���ꂩ��o���o���g���|���܂��B

�t�B���^�l�W�ɂ��ẮA�����Y���O���́A�O�g�����̃t�B���^�l�W�̂��Ƃ��w���Ă��܂����B�m���ɁA���̓����ɂ���܂��ˁB

F3.5�ɂȂ����Ƃ��ɓ����ł̓P�����̋��ꂪ����̂ŁA�O�ɍ��܂ꂽ�̂ł͂Ȃ����ȂƎv���܂����B

�����̃E�F�u�T�C�g�̂ق��̕\���A�C���������܂��B

���Y

���Y  2024/12/20(Fri) 12:55 No.2675

2024/12/20(Fri) 12:55 No.2675

�R�_�b�NGOLD200�̊�����M���M���������Ǝv���܂��B

�B�e�ɂ̓R�j�J II�Ɏ��t�����Ă��������c�А�UV�t�B���^�[���g�p�iRS�Ɠ����a�������̂��K���ł����j�B