多分、オリンパスペンに関しては、れんずまにあ様の方が詳しい。

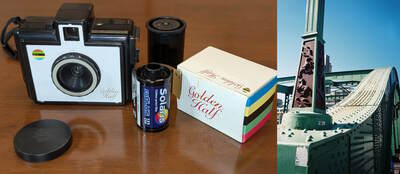

先日、ホルガ関係の若者より、使いやすい銀塩カメラ?と相談を受けた。

デジはほぼスマホ。120ホルガは持っているが、フイルムが問題。

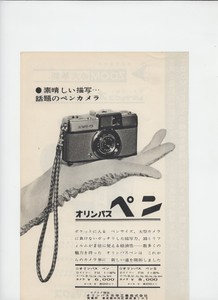

と言うことで、私、ハーフのペンを勧めた。

最終のEE3を勧めたのですが、同じこと考える人が多いのか、これ結構高い。程度の良いものは1万程する。

と言うことでジャンクを探す。EE2なら2160円程であった。

私が、小学生の頃、初めて買ってもらったのはペンS。モルトを張り替え整備、未だ使用可能。

59年、初期型ペン発売。28mmF3,5、200sシャッター。

最初期の物は、アイトレットが1つ。

60年、ペンS。30mmF2,8、250sシャッター。私の個体は64年なので、初期型ではない。

初期型のペン。表面の表示が、ORYMPUS。後の物はORYMPUSーPEN。

62年、ペンEE。F3,5レンズ、60s単速EE。

63年、ペンEES。F2,8レンズ、30Sと250sプログラムEE。3点ゾーンホーカス。同年EEもプログラムEEに。

同じく63年、ペンD。32mm、F1,9レンズ、500sシャッター。セレン露出計付。

ペンの生産は長く、生産数も多い。その為、変化も多い。

私、Dは初期の物と後期の物、2台持っている。何故か、初期の方が程度が良い。

中学生の頃、ペンF使っていたが、Dは目測であるが、ほぼ同じ写り。

EEは後期、ELに成ってからの物。程度も良く、セレンも生きている。何の問題も無く良く写るが、ASAが200迄しかない。

EE系。光不足なら、ファインダーに赤ベロが出るのが正常。

今と成っては、シャッターの固着やセレンの劣化で、赤ベロが出なかったり、其の儘シャッターが切れたり(正常露光ではない)が。

フラッシュ用に、30sでの絞りがある。ASA100フイルム使用で、

F11〜8辺りなら使える。400フイルムで、開放なら夕景も可能。

今回、知人のEE2探していて、初期型EESと、EES2見つけた。どちらも2160円。思わず買ってしまった。

EESはセレンが生きており、赤ベロが出る。EES2はシャッターは切れるが、何故か赤ベロが出ない。

EES,D迄は、ロライ35の様に、裏蓋が外れる。EE2以降は、裏蓋は普通に横開き。EE系はASA400に対応。アクセサリーシュー付。

EES2は4点ゾーンホーカスに成り、鏡胴部で変更。

73年、EE3。EE2の廉価版(と言っても機能は同じ)生産が長く、途中から、40sと200sのプログラムシャッターに変更。

初期の物は、シャッターボタンが銀色。後期の物は黒色。

EES2。EE2と共に生産中止となったが、EE3の途中で再生産している。

再生産品は、EE3後期型と同じプログラムシャッター。黒色シャッターボタン(此れは珍品)

今回は此処まで。

無限に撮影出来るスマートフォンで撮影に入った方が、昨今値上がりしたフィルムで精々36枚しか撮れないと不満でしょうが、ハーフなら多数枚撮影で満足できるでしょう。

もちろん何千枚もは無理ですが、ダイヤル巻き上げが巧くリズムを作ってくれますから、そんなに連続しては撮れず却って1枚を大切にされるのではと思います。

EE、EES系は、詳しくは全く存じませんので、大まかな初代,2,3の中に、そのような変遷があったとは目から鱗が落ちるようです。

ついでにペンDにもそんな初期と後期があるとは全く存じませんでした。

ハーフサイズを愛好するグループを拝見すると、今もってEE系をご愛用される方が多いことがわかります。

酸いも辛いも噛み分けたベテランが、感度以外は弄るところがないEEで傑作を次々ご発表され、今更にカメラ操作とは何かを考えさせられています。

EEは以前検証したとき、メーカーの言うとおり距離3.2mに固定されていることがわかりました。最終モデルEFは2.8mです。

ただし常識的な撮影距離を常識的なフィルムで撮影し、常識的な引き伸ばしを行う限り、ほぼピンぼけを意識することはないと思います。

注意する点は、大まかに1m、厳しく見て1.5mより近接では焦点が甘くなり、数十センチの近接は特別なデバイスがないと無理ということくらいでしょうか。

EESは前玉回転式の焦点調節機構を持っていますね。

米谷技師のこだわりによるペンやペンD系の全群繰り出しからは多少妥協されたモデルだとは思いますが、実用的には問題になったことはないのではないでしょうか。

EEラインで私が持っているのはEFだけですが、最近赤外線フィルターを貼り付けて楽しんでいます。

厳密には赤外光は露出計では測れないのですが、ASA25に合わせると日中は誤差範囲で適正露光が得られています。

軽く、気軽に多数枚撮影出来、余りの楽しさにすっかりはまってしまいました。

赤外での焦点のズレは、被写界深度でカバーされ、さらに遠距離方向にずれるためEFの近距離寄りの固定焦点が却って遠距離に強くなるように思っています。

Olympus Pen EF, D Zuiko 28/3.5, ASA25, Rollei Superpan200, Fuji SC72 filter, Fujidol 20d 6min

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/11/07(Wed) 23:56 No.1423

2018/11/07(Wed) 23:56 No.1423

裏面の張革に、オリンパスマークのスタンプがある。初期型ペンと同じ。

Sは表面の表示が、最初からORYMPUSー PEN S。63年製造品迄は、初期型と同じ様子。

65年、ペンS3,5。F3,5レンズ、250sシャッター付。

Sと付くが、初期型ペンの後継品。此れにはスタンプが無い。

64年、ペンW。ペンS本体に、25mmF2,8広角レンズ付き。

軍艦部も黒塗装。此れは珍品。本体が傷だらけでも、今では2万程。

最初期、片耳の三光ペンと共に、コレクターズアイテム。

リコーオートハーフも25mmレンズ。此方の方が安い。

EE,EES共、張革が、グレー、格子柄。初期の物の方が、色が濃い。

初期ペン、ペンS、W共、張革は黒のシボ仕上げ。Dは初期型から黒の格子柄(以後のペンは全て格子柄、ビニール)

裏蓋が横開きの物。ファインダー接眼部に。プラスチック枠が付く。

此れは、ペンFと同じ。アクセサリーシューはダイレクトタイプ。

64年、D2。Dのセレン露出計を、Cdsに変えた物。低輝度対応。

65年、D3。Dのレンズを、F1,7に改良した物。

どちらも、水銀電池(代替電池)が必要。この辺り、結構お高い。

Dを含め、どれも、単独露出計なので、動かなくても撮影できる。

目測タイプ。0,8mまで寄れる。しかしDの開放付近では、メジャーが必要(0,8mはコピースタンド使っての、コピー用?)

D3、既にFが発売された後の製品。Fの普及品でもある。

然し、目測F1,7は大口径のあだ花。目測で開放は?

D2。発売期間がほぼ1年。結構数が少ない。

幾つかペン弄ってみて、モルトが弱い。ほぼダメになっている。

レンズがズイコーなので、曇っている物も多い。

セレン回り、当たりがある物がある。フイルターは付かないが、レンズには影響ない(今回見つけた、初期型EESも当りが有るが、撮影には問題い)

EE、EES、トリップ35共にサークルセレンは共通。シャッター関係を含め、交換可能。

フジの業務用フイルム、結構硬い。ハーフのペンに打ってつけ。

時間がかかるが、片耳、Wを含め、全部集めても、場所取らない。

ペンの木作っても、デジタルライカ1台より安い。

集めてよし、写してよし(もう私にはそこまでの気力が無いが)

ナースマン

ナースマン  2018/11/08(Thu) 08:00 No.1425

2018/11/08(Thu) 08:00 No.1425

ペンとペンSとの価格差は、30%以上。レンズとシャッターがグレードアップしたとは言え相当の差ですね。

そしてEEはペンSよりさらに高価でペンの1.5倍。EESはペンの2倍。驚くほど高価。

今EEは普及機という印象ですが、当時は相当の決断を迫られたことでしょう。

価格と価値は比例するわけではなく、ペン初代は戦略的な価格設定だから余計に安いのでしょうが。

ペンDは別格の価格、でもEESと近い。

ケース800円は、本体価格との比率からすると結構高かったかも。簡単なジッパーに入れるだけの構造だけど、良いなめし革にベルベットの内張で丁寧な作りではあります。

とはいえ、ニコンF辺りのケースならペン本体が買えてしまうくらいだったかもしれませんね。

ペンD,Fズイコー32mmf1.9、f8、1/30、ローライインフラレッド400、SC72フィルター

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/11/09(Fri) 07:17 No.1426

2018/11/09(Fri) 07:17 No.1426

ケース。初期の物、黒シボ革にベルベット張り。

ペンとSがグレーの内張。EE、が赤、Dが青の内張です。

(私の手元の物はそうでした。然しサイズは同じなので、内張が、グレー、赤、青の3種類有ったのかも?)

S3,5からビニール製になる。

ストラップ。初期のペン、Sは、黒革の編み込み。

D、EE、EESはビニール。

EE3とEES2の再生産品は布製の編み込み。

レンズキャップ。初期の物、筆記体表示でPen。

ペン、S用の小型とEE、D用の大型の2種類。

後期の物(何時からかは不明)活字体表示でORYMPUS。

トリップ35は勿論ORYMPUS。

ペンF。初期型Fの標準レンズの物、花文字記載でF。

交換レンズ、FT,FVの物はORYMPUS表示。

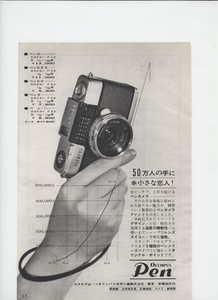

広告画像は、初期型ペンとそのストラップです。

ナースマン

ナースマン  2018/11/09(Fri) 09:00 No.1427

2018/11/09(Fri) 09:00 No.1427

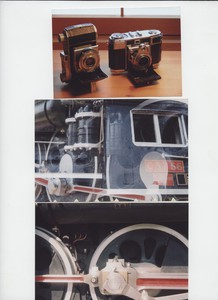

横に並べた2つのプリズムとロータリーシャッターによる1眼レフ。

63年、ペンF。レンズを向かって右に寄せ、左にシャッターダイアル。

初代コンタックスのスタイル。標準レンズは38mmF1,8シャッターは500s。シャッターダイアルに、専用Cds露出計がセットできた。

セルフタイマー無し、アクセサリーシューはオプション。

右隅にFの花文字。90度のDS巻き上げ。

66年、ペンFT。FにCdsを内蔵。TTLにした。

Fのピントグラスはマット面だけであったが、FTは中心部マイクロプリズム付き。ピントグラス左隅にTTLNo表示、これを読み取り、鏡胴に移す。

Fの花文字が有った所に、セルフタイマーが付く。150度SS巻き上げ(刻み巻き上げはできない)

ミラーを大型化し、ミラーショックを減らす。

67年、ペンFV。FTのTTLを外した廉価版。

シャッターダイアルにペンF同様のCds露出計装備可能。F系最終品。ロータリーシャッターなので、ストロボ全速同調ですが、何故か最後迄、アクセサリーシューがオプション。

私、中学期にF購入、高校期まで使った。大阪万博の時は、枚数が多いので活躍した。

然し、旅行には、小学生の時買ってもらった、ペンSの方が便利だった。

38mmでマット面。暗い所では使いにくい。FTのマイクロプリズムが羨ましかった。

巻き上げ。私手が小さいので、FのDSの方が使いやすかった。

(今も使っているライカM3もDS)

高校生の時、父が使っていたスーパーフジカ6をもらい受けた。

4切迄なら、Fでも何とか成るが、半切になると、明らかに差が。

フイルムサイズの差を、実感した。加えて私、RFの方が使い安い。

そんな訳で、キャノン7購入。ペンFは、35mmF2レンズの下取りに成った。

以後ペンF系は使っていない。今使うなら、FVと思う。

価格はFTと変わらないが、数が少なく、見つけるのが大変。

FTはTTL使うために水銀電池(代替電池)が必要。動きも遅く、どっこいしょ状態。

F、FVは電池が必要ない(FTも電池無しで使えるが)

FTレンズ。鏡胴の絞り表示、一般用の絞りと、TTLNo表示の両方がある。切り替えて使う。

初期Fの物は、TTLNoが無い。

1眼レフなので、レンズ交換できる。

珍しく、鏡胴側に解除ピンがある。上部に2つの角が有り、抑えて回す。

角が小さく、押さえるのが重い。指が痛くなる。

私、ハーフ1眼レフは、別にコニカオートレックスP持っている。

フルサイズとハーフ切り替えできる、フルサイズ1眼レフ。

ペンFより、はるかに大きく重い。然し、ヘキサノンレンズの中心部だけ使うので、写りは抜群。

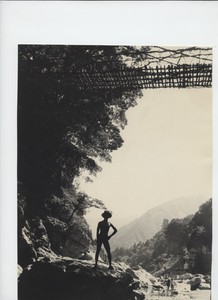

画像は祖谷のかずら橋。4切で。高校生の私。

ナースマン

ナースマン  2018/11/10(Sat) 08:32 No.1428

2018/11/10(Sat) 08:32 No.1428

ペンFはセルフがありませんが、単体セルフをお使いか、どなたかに撮ってもらったのでしょうか。

ペンFは我が家初めてのレンズ交換式カメラで、父が出張旅行に携えて行くために奮発したものでした。といっても最初の出張では標準40/1.4の他には手が回らず、2度目に100mmf3.5を追加していました。「広角は要らないの?」と訊くと、「広角はプロのもの。広範囲を写すだけなら何枚か繋げばいい、遠くを撮るのはそうはいかない」という持論を聞かされました。

FTの標準は他社に較べコンパクトだけでなく非常に寄れるので、重宝したようです。

父の遺品としてFと40,100は大切に置いていますが、作動はスタックしてしまいました。

今FVとFTを使っています。一時期露出計要らないとFVを求め頻用していましたが、昔使用中にミラーが衝撃で破損したFTをレストアしてもらったら、ファインダーの程度が良いので手元のFVより明るいのでちょっとショックです。全反射ミラーのFVを買った意味がない...

1971年頃父がモスクワで撮影、ペンF+40/1.4

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/11/11(Sun) 01:25 No.1430

2018/11/11(Sun) 01:25 No.1430

三脚で設定。友人と変わりばんこで撮った物です。

当時、こんな画像に凝っていました。私は標準1本でした。

でも、単車の旅行では、ぺんS持ち出すことが多かったです。

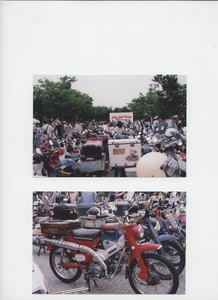

これは近年まで同じ。画像は京都での、カブカフェに参加した時の物。

私のもう1つの趣味、古いカブです。正にペン、メモ代わりの画像にもってこい。この時は、ペンEEです。露出もペン任せです。

でも最近は、ルミックスGF1にオリンパスの17mmが多いです。然し、サイズも重さも、ペンDの方が小さく軽い。

ナースマン

ナースマン  2018/11/11(Sun) 11:19 No.1431

2018/11/11(Sun) 11:19 No.1431

ペンに関しては、以前コレクターが詳細なHP掲載していたのですが、残念なことに、削除されてしまった。

コピペも無いので、私なりに少し調べてみた。

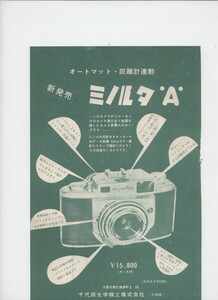

58年、試作品。ORYMPUS−18表示。

59年10月、三光ペン。当時販売価格を6000円設定したが、原価償却が?との事で、下請けの三光商事から、先行販売してみた。

価格はケース込み6800円に。お結び型の片耳、シャッターの溝が横3本。

グレーシボ革、裏面にオリンパスマーク、表示はORYMPUS。表示を除いて、試作品とほぼ同じ。

60年5月まで生産。27000台ほど生産。ペンのNo、頭1が捨番。

60年6月、オリンパス生産品。丸形片耳、シャッター溝が縦5本。

61年12月迄製造。84257台製造。通しNo頭が2になる。

62年1月〜64年11月、量産型ペン。両耳、154500台製造。

60年7月、ペンS。61年8月、ペンEE単速型。62年6月、64年9月、ペンW。此処までが、量産型ペンと同じシボ革外観。ストラップも革。

単速型EE、65940台製造。

62年4月、EEプログラムシャッター、EES。62年6月ペンD。64年9月、S3,5、D2。65年9月D3。此処から、格子張革に。

66年。フイルム受け軸がEL、表示がORYMPUS−PENに。

68年3月、EE2、EES2。裏蓋横開き。セレンが、二重円に。

73年5月、EE3。格子黒革。

EE3後期型、及びEES2再生産品。40s、200s2速シャッター。シャッターボタンが黒。生産時期不明。83年製造終了。

私の個体。S、13万代。Sは初期型のシボ革。ORYMPUS−PEN表示(Sは最初からORYMPUS−PEN S表示)

EES、16万代。D、28万代。EE、30万代。ORYMPUS表示。格子革。

D、66万代。EE(EL)100万代。ORYMPUS−PEN表示。

EESー2、360万代。No底面表示。TRIP35、278万台。黒格子革、布ストラップ。

何故か、S,EE、D共に古い物の方が、調子が良い。

特に、オリジナル、S、D、は構造に無理が無い。見事な設計。軍艦部も開きやすい。整備は簡単。

EE系は、ほぼセレン劣化かシャッター不調。但し、先に述べたように、初代EEから、ほぼ同じ部品。交換は簡単。

私の、2速型、初期のEE。劣化しているが、ASA100に対して、64設定で、良好露出。

400入れて、200設定では、快晴で、露出オーバー。

但し、晴天、無限遠景。F22まで絞るので、ピントが来る。

ピントが甘いと言われる。固定焦点を、劣化したセレンのまま、絞り制御しているので、開きすぎに成っていると思う。感度を調整するとましになる。

葉書までなら、スマホの画像に劣らない。

1700万台製造された、オリンパスペン。此れも最後まで残る銀塩カメラだと思う。

ナースマン

ナースマン  2018/11/23(Fri) 07:01 No.1444

2018/11/23(Fri) 07:01 No.1444

以前からお世話になっていたオリンパスペンに関するファンサイトは次々にサーバー休止に伴い閉じてしまわれ、大変残念です。

資料的な価値は大変高かったし、気になることがあれば直ぐに辞書のように引くことができましたが、サイトオーナー様の個人的な負担に頼るところが大きく、閉じられるのを責めることはできません。

どんなに立派なサイトも、所詮電子情報、書籍のように何時までも手元にあるわけではないことを実感しています。

さて初期ペンは、私はほとんど存じません。

先日カメラ店で、シャッター不安定のペンが500円で売られていて、レンズは綺麗に見えたので手に取ると、シャッターボタンが横溝でアイレットが一つ、これ三光ペンじゃない?と驚き思わず買って帰りました。

拙宅にはペンS3.5があるので復活を急いではおりませんが、ぼちぼちと直して撮影してみたいと思っています。

ネットオークションがなかった30年ほど昔、雑誌の巻末「求む譲る」コーナーを利用していくらかのハーフサイズカメラを入手した中に、ペンWとS3.5、D3があって、性能の高さに驚かされました。

しばらくハーフ撮影から遠ざかっていましたが、最近モノクロフィルム現像を再開し、経済的で気軽に撮影出来るペンを積極的に起用したのは、その高性能のためです。

初めて使うフィルムや、現像処方のテストにも、ハーフなら気軽に多数の条件を試せますし、途中で切って現像すれば、多すぎる撮影枚数も気になりません。

後ほど個々の機種に触れる予定ですが、特にS3.5のD.ズイコー、WのE.ズイコー、DのF.ズイコーは信頼しています。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/11/25(Sun) 22:06 No.1447

2018/11/25(Sun) 22:06 No.1447

三光ペンなら、枚数表示部の中心が真鍮。金色です。

オリジナル系。レンズ以外、ばらせば整備できます。レンズは持病の白濁が、此れも交換は簡単です。

私の新しい方のD。レンズに指紋が付いていて、オキシフルでも取れません。

EE系はセレンとシャッターが問題。基本劣化しています。

私のEE(EL)ほぼ問題なく使える。2速初期のEE、先に述べたようにセレンが劣化している。

先日手に入れた、EES。シャッターが粘っている(赤ベロ出ない)

EES2シャッター切れるが、開いていない(赤ベロ出ない)

どちらも、ばらせば何とかなりそう。最悪2個1。

それと、全てのペンに言えるのは、モルト劣化。交換が必要です。

三光、W、S3,5、D3、少数派ほぼすべて押さえている。加えて、FT、FVも。既にペンコレクターですね。

後、片耳初期型ORYMPUS。更に、幻のペンSブラック。

黒格子革、軍艦部黒塗り。S3,5の時代に、2,8レンズ付けた黒塗り有った?新聞記者用の特注品?との噂。

ネットオークション等に、時々黒のSが出ている。然し此れは初期型の黒シボ革。後塗りか否か不明。黒格子革の物、私見たことが無い。

ナースマン

ナースマン  2018/11/26(Mon) 06:45 No.1448

2018/11/26(Mon) 06:45 No.1448

発売当時はあまり人気がなく、生産量は少ない。

重量380g

レンズ:E-Zuiko 25mmf2.8 3群5枚ヘリアタイプ,35mm判換算35mm

フィルター径22.5mm

シャッター:コパル#000、1/250-8,B,X接点あり。

ペンSの本体にE-zuikoを入れ、ファインダーブライトフレームを25mm用にしたもの。レンズの突出はペンS3.5同程度でペンSより突出が少ない。

元々ペンに付いていたテッサータイプのD-Zuiko 28mmf3.5は素晴らしい性能ですが、開放近くで四隅までの周辺画質は僅差でWのE-Zuikoのほうが端正だと思います。

35mm相当の画角が魅力です。ただし28mmと25mmでそんなに変わるか?と言われると、両方のファインダーを両目の片方ずつで見たら、ファインダーフレームの範囲はごくわずかの違いしかなく、画質も絞り込んでしまえば殆ど差が無く、わざわざ高価なWを探す必要性は少ないかなという気もします。

私は1985年頃に懇意な方から譲渡されましたが、そんなに数が少ないとは存じませんで、2000年頃の価格高騰に度肝を抜かれました。最近は少し落ち着いているようですが、下げ止まりしているかもしれません。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/03(Mon) 21:33 No.1456

2018/12/03(Mon) 21:33 No.1456

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/03(Mon) 21:36 No.1457

2018/12/03(Mon) 21:36 No.1457

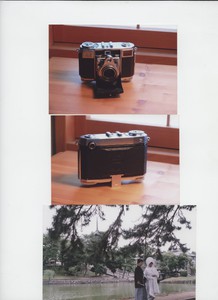

1967年発売、プログラム露出の簡単操作カメラながら、新設計の32mmf1.7大口径レンズをつけたカメラ。

オリンパス製プログラムシャッターはf1.7〜22、1/15〜1/500の間で、絞り兼用シャッター。

絞りをAから外すと1/15固定のフラッシュ用モードに切り替わり,絞りをマニュアル設定できる。

感度ASA12〜400、CdSによるEE

距離目測。ヘリコイド焦点合わせ、最短撮影距離0.8m、

重量430g

フィルム巻き上げ背面ワインディングギア。カウンター自動復帰。

EMの後継機、EE系の最高級機、D3の自動露出化という側面を持つ。

デザインは従来と大きく異なる角張った形状。

D3とレンズのスペックは同じだが、コパル000シャッターに設計が制約されたD3と異なり新設計で画質は大変高い。開放近くでは少しハロがあるが日中では滅多に開放にならない。

撮影の印象ではシャッター羽根の作動がゆっくりしていて、同じ速度でも動体を写し止める能力は若干低いように思われる。手ぶれについて慎重に保持する必要がある。

フラッシュモードは1/15と遅いのは、当時まだ使われていたフラッシュバルブにも対応できるようにしたのだと思うが、多分高速でもX接点なら同調できるはず。

夜景は1/15で絞りマニュアル撮影を行う。1/30なら手持ちでも大きくぶれずに写せるが、1/15は手持ちにはきつい。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/06(Thu) 19:15 No.1458

2018/12/06(Thu) 19:15 No.1458

1965年発売、高級ラインのペンDシリーズ最終機種。

重量420g

レンズ:Fズイコー32mmf1.7

シャッター:コパル#000,1/500〜1/8,B

ヘリコイド目測焦点合わせ,最短距離0.8m、3mにクリック

非連動CdS露出計

巻き上げ背面ギアワインディング、カウンター手動セット

ペンDはFズイコー32mmf1.9、セレン露出計、D2はFズイコー32mmf1.9、CdS露出計。

D3はさらにf1.7に発展した。

性能は同じ絞りではf1.9バージョンと変わらず、大変高性能。f1.7開放は少しハロがあるが十分実用可能。

シャッター音は1/500まで出るにも関わらず極めて静粛で、昔暗い講演会会場などでも廻りを気にせずに撮影できた。却ってワインディング音の方が気になるほど。

私の個体はモルト劣化で漏光があり、整備待機中。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/06(Thu) 22:24 No.1459

2018/12/06(Thu) 22:24 No.1459

私、Dの1,9でも、近接0,8mではピント外しました。1,2mF2,8がやっとです。もっとも、1眼レフのペンFのF1,8でも、マット面のファインダーでは、少し暗いと、ピントが?でした。

F1,9解放では、やはり隅が流れますね。F2,8 に絞り、3mなら、ペンSの開放と差が有りません。

F1,7はF1,9の改良?だと思いますが、其の辺り如何ですか?

F1,9は、少なくても、ペンFのF1,8とは差が無いと思いました。

ナースマン

ナースマン  2018/12/07(Fri) 20:06 No.1460

2018/12/07(Fri) 20:06 No.1460

>目測F1,7、無理が有りませんか?

無理と言えば無理だと思います。短焦点ではありますが、仰る通り今なら許されないでしょう。

昔、寝る前に一眼レフを弄りながら、目測の訓練をしました。

近距離で1枚を確実に合わせられるかと聞かれたら、勿論自信ありませんが、チャレンジした中で幾つかは合ったときは嬉しいので、それも醍醐味かと思っています。

確実性が必要なら複数枚撮影でカバーということも。

実践では、暗い室内、3から10m程度の距離でスクリーンに映されるスライドを撮影した際には、サービス版で字が読める程度の尖鋭さは確保できていて、上司に資料として差し上げたら大変喜ばれました。

> 私、Dの1,9でも、近接0,8mではピント外しました。1,2mF2,8がやっとです。

近接のなかでも、腕を伸ばして届くか、指の先あと何センチか、など目測しやすい距離は却ってわかりやすいです。

同様に歩幅で測れる範囲も与しやすいですね。

私ポケットに百均の1mメジャーを忍ばせています。家具などの買い物に便利ですが、撮影にも使います。

難しいのは1.5-2m、または触れない被写体です。

知人に、ペン用の名刺サイズ距離計を自作されたかたが居られます。

そのカードを手に持ち、腕を一杯に伸ばして片目で基準目盛りを被写体に合わせて保持し、次にもう片方の目で見たときの被写体の位置に応じた距離目盛りを読むというもので、近距離であれば結構な精度があるようです。私も真似したいので適当なプラスチック板を探しているところです。

> もっとも、1眼レフのペンFのF1,8でも、マット面のファインダーでは、少し暗いと、ピントが?でした。

マットで短焦点は山が難しいですね。マグニファイアが欲しいこともあります。

> F1,9解放では、やはり隅が流れますね。F2,8 に絞り、3mなら、ペンSの開放と差が有りません。

Dを山積みジャンクの中から救出し、最近使ってます。でも赤外専用にしていて、f5.6-8以外の絞りを使いません。

昔Dを借用したときは、隅の乱れはあまり認識できませんでした。

大昔にOPGに投稿した内容が残っていました。恥ずかしながら...http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/1262/lenstest/D01.htm#TOP

> F1,7はF1,9の改良?だと思いますが、其の辺り如何ですか?

最近使っているコピーフィルム超軟調現像で、超高解像度のテストをしていませんので断言はできませんが、Dのf1.9とD3のf2は見分けが付かず、焦点距離は違いますがFの38/1.8も同レベルで開放としてはかなり良い画質です。

絞り込んでもこの3者は同じように画質が締まっていきます。D3のf1.7は,同じD3を半段絞ったf2と較べてハロっぽくコントラストが落ちますが、解像力は保っている印象です。

D3のf1.7は,同じ絞りでのDf1.9レンズの画質を落とさないで口径比を広げたことが改良だったのではないかと思います。

ご指摘を受けましたので四隅に関して再度検討させてください。

> F1,9は、少なくても、ペンFのF1,8とは差が無いと思いました。

昔フジクロームベルビアで撮影し、顕微鏡で確認した範囲では私も同意見です。

多分ミニコピーでは解像力がベルビアの倍以上ですから、もっとよくわかると思いますので後日報告致します。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/07(Fri) 22:33 No.1461

2018/12/07(Fri) 22:33 No.1461

重量370g

レンズ:Dズイコー28mmf3.5

シャッター:コパル#000,1/250〜1/8,B

直進ヘリコイド目測焦点合わせ,最短距離0.6m

巻き上げ背面ギアワインディング、カウンター手動セット

シャッター最高速がS同様1/250に上がり倍数系列となったため使い勝手は初代より上がっている。

レンズは定評がある初代を踏襲している。実際に極めて高解像力で、信頼性が高い。

Wとは甲乙付けがたく、ごく四隅のみWのほうが端正かという程度。

また以前Sを試した時、30mmf2.8は28mmf3.5より僅かに甘い印象を受けた。個体差の範疇だったかもしれないが、個人的にS3.5に傾倒するのに十分だった。

このDズイコー28/3.5はペンEEシリーズに3.2m固定焦点として、またペンSのDズイコー30/2.8はペンEESシリーズに前玉回転として装着されている。

そのためEEは距離3.2mではS3.5と同等の高解像力を発揮する。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/07(Fri) 23:58 No.1462

2018/12/07(Fri) 23:58 No.1462

重量280g(電池なし)

レンズ:Dズイコー28mmf3.5、固定焦点2.7m

定常光はセレンによるEE、ASA25-200

シャッター速度1/250,1/30二段自動切替。

絞りf3.5-22

フラッシュ:GN10(ASA100)オートストロボ。ASA100と400切替、絞りは開放固定。背面に到達距離指標あり。単3x1本。

巻き上げ:リアワインディングギア。カウンター自動復元順算式。

プラスチックボディで軽量化されたEE、

他のEEシリーズが3.2m固定焦点なのに、これだけは2.7mとより近距離になっている。

開放近くで遠景を撮るとさすがに甘いが、f8以上に絞られることで遠景も被写界深度に入る...が、拡大するとやはり合ってはいない。サービスサイズでは十分以上。

2.7mではペンS3.5同レベルの高解像。

裏蓋は右側ヒンジで開く。

フィルムカウンターが順算式、裏蓋で自動復元

巻き戻しボタンを一回押したら次の巻き上げまでずっと有効。

この3点で決定的に近代的な使い勝手になった。(前モデルは裏蓋分離式、カウンター手動逆算式、巻き戻し中ボタンを押し続けるクラシックさ)

オートストロボ内蔵。これは原始的な並列式オートなので常にフル放電してしまうため、チャージ時間は近距離発光でも節約出来ない。

私の固体はストロボが液漏れで作動せず、500円だった。セレンは元気で、もとからフラッシュを使うつもりがないのでこれで十分。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/09(Sun) 18:51 No.1464

2018/12/09(Sun) 18:51 No.1464

重量:420g

レンズ:Fズイコー32mmf1.9、フィルター径43mm

シャッター:1/500-1,B,倍数系列

距離合わせ:直進ヘリコイド、最短80cm(クリックなし?)

セレン単独露出計内蔵。ASA10-400、測光範囲EV7-17

電池不要のセレン露出計内蔵、高速シャッターと大口径レンズが特徴。

ボディサイズは従来のペンシリーズと共通。

レンズは開放からシャープで実用的な像を結び、咄嗟に持ち出しても電池切れの心配がないセレンとメカニカルシャッターが高い信頼性になっている。

レンズアタッチメントサイズ43mmはDシリーズすべてとペンFの交換レンズ大部分とも共通で、システムとしての一貫性がある。

ところが同じオリンパスでも24x35コンパクトカメラは43.5mmという特殊なフィルターサイズを採用しており、今となっては困っている方が多い。

ただし現行品当時、どちらのフィルター径が主流だったのかはよくわからない。偶々43mm機がよく売れたのでデファクトスタンダード化した可能性もある。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/10(Mon) 23:16 No.1467

2018/12/10(Mon) 23:16 No.1467

後期の物は、ORYMPUSーPEN表示ですね。

私、両方持っていますが、初期型の方が調子いいです。

セレン露出計、少々劣化してますが、実用可能です。

先にも記したように、開放0,8mは曲者です。

43mmフィルター。EEと同じ。此れが元で、D系も、F系も、同じものに統一したと思います。トリップ35は、43mmです。

ナースマン

ナースマン  2018/12/12(Wed) 16:36 No.1470

2018/12/12(Wed) 16:36 No.1470

ファインダー表面が黒塗り、裏面にペンFと同じプラスチックの枠付き。

張革は、黒の格子柄。シャッターボタンが黒塗り、40sと200sの2速プログラム。

ダイレクトシュー、4769〜台、ほぼ最終品。勿論、裏蓋横開き。

セレンも生きており、赤ベロもでる(赤ベロが出ても、其の儘シャッターが切れる>初期の物は赤ベロが出ると、シャッターが切れないが、ASA400対応の物は切れる)

純正ストラップが布、ケースがビニール、レンズキャップはOLMPUS表示。

何と、ブックオフで2480円。奈良にハードオフが新装開店。

旧い方のハードオフが、ブックオフに吸収された。

基本、ハードオフとブックオフは別系列。販売方針も違う。

ハードオフでは、動作確認可能であるが、ブックオフは一切お断り。

鍵付き陳列なので、外観には問題ないが、此れでは機械式カメラを買うのに勇気がいる。

掃除の序に、動作確認はした。ASA400迄可能なので、取り合えず、記録用フイルム入れて、写してみるか。

何せ、83年迄販売。総数1700万台生産のペン。此れが最終形である。

ナースマン

ナースマン  2019/01/12(Sat) 15:03 No.1490

2019/01/12(Sat) 15:03 No.1490

ハーフサイズの集まりではEE-3の愛用者は結構多いようで、程度が良いものが残っているからでしょうか。それと400が使える。

EE-3はベロが出てもシャッターが切れるとは知りませんでした。

ちょっと上級者向けかもしれませんが、ネガカラーのラチチュードを考えると、少々露光不足しても撮影出来た方がよいのでしょう。

件のハーフ愛好家達の作品を見ると、8つ切りなら固定焦点でも相当良い画質です。

何も全コマ全紙に伸ばせる品質を追求する必要はないのですから、自らの不見識を恥じています。

ブックオフでもカメラを置きだしたのですか。というかハードオフを併設じゃなくブックオフに吸収とは。

知らない人が弄って壊し、「これ壊れてますよ」とか言われるのを避けたいのでしょうか。それと使い方を教えられる店員は居ないから、店員が壊しちゃうのか。

ちゃんとした人がいないのに物品を販売できる今のシステム、安いかもしれませんが危うく、初心者への間口が狭いですね。

れんずまにあ

れんずまにあ  2019/01/13(Sun) 21:51 No.1491

2019/01/13(Sun) 21:51 No.1491

フラッシュ用の絞り表示以外に、専用ストロボの距離表示有ります。

多分、ストロボ用に、新しいシャッターに変化したと思います。

ASA400フイルム使って、明るい時は、200s。暗い時は、40s。もっと暗い時はストロボ使用。赤ベロは、ストロボ用の目安だと思います。

フイルム、現像の価格が高騰。銀塩として、1本で40枚撮影は強み。

葉書大までなら、これで十分。デジ、スマホに差が無い。

否、デジには無い柔らかさがある。精密だが、硬いだけのデジ。

隅が流れたり、ピントが甘い銀塩。若者にはこれが逆に新鮮?

と言う私も、最近ズマールとかズマリットに凝っています。

昔は精密なズミクロンが主だったのですが、デジ使うと、少し硬い?

隅が流れたり、全体が柔らかいレンズの方が、銀塩の価値?と思ってます。

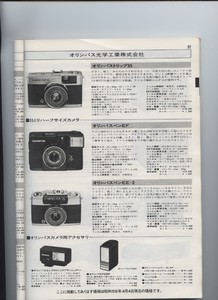

画像は、81年のカメラショーのカタログです。

カタログによると、EFもEE−3も250s、30sのプログラムと成っている。

特にEE−3は黒のシャッターボタン。

一体何時から200s、40sのシャッターに変わったのか?

この時期のシャッター、赤ベロが出たら、シャッターが切れなかったのか?

この辺り、ご存知の方、掲示願えれば幸いです。

ナースマン

ナースマン  2019/01/15(Tue) 18:04 No.1492

2019/01/15(Tue) 18:04 No.1492

発売1963年

18x24mmフォーマット(ペンサイズ)一眼レフ、ペンFマウント、完全自動絞り。

背面レバー90度二回巻き上げ,クランク巻き戻し。

正立正像ポロプリズムファインダー0.8倍、スクリーンはマットのみ

チタン製ロータリーシャッター。シャッター速度1/500-1,B

シャッターダイヤルに連動する外部CdS露出計別売。適正絞り値が表示される。

70年父が欧州出張のため40/1.4付きで導入した我が家最初の一眼レフ。

結局最後まで露出計は購入せずフィルム箱の露出ガイドに従って勘露光していた。

私はこれがカメラ初体験だったので,レンズを通じていないファインダー像のRFカメラや、トップカバーにペンタプリズムが屹立する通常の一眼レフ形状には長い間馴染めなかった。

巻き上げ機構に負担を掛けないよう90度二回巻きはそんなものだと思えば問題ないが、速射性は劣るだろう。

ポロプリズム光学系のためかファインダー像が暗いが、f1.4レンズのためそれほど気にならなかった。

のちに20mm広角を購入した時、ファインダーで焦点合わせすることは難しかった。写真術に慣れると、ごく短焦点は目測の方が却って精度が良くリズミカルに撮影できることを知った。

父は出張で多数の撮影を見越してハーフサイズを選択したと言っていたが、既にFTは発売になっていたはず。当時裕福とはいえなかった当家では、価格がこなれた旧型を選択したのだろうと想像している。

その代わり出張では当時フジよりかなり高価だったコダカラーIIを奮発して行き,報告にはコマを選んでポジ反転スライドを提出していた。なので、30年以上経って私がスキャナ導入し全コマ画像化した時、父は「こんな写真撮ったかな、新鮮だ。」と感心してくれた。亡くなる数年前でささやかな親孝行だったと思う。

73年2度目の出張には,100mmf3.5を加えていた。この頃はFT用のTTLNo.付きレンズになっていたが、もちろんペンFではTTLnoは使わない。

G.Zuiko40mmf1.4の性能は鋭く、小型軽量の上最短撮影距離が短く、一般使用においてはマクロレンズや近接デバイスがほとんど不要。

価格:26500円(Fズイコー38mmf1.8つき)ボディ15000円

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/15(Mon) 23:40 No.2991

2025/09/15(Mon) 23:40 No.2991

発売1966年

CdS素子によるTTL露出計内蔵。ASA25-800。測光範囲:ASA100、f1.4でEV3-17

電源:水銀電池MR9(1.3V)

ペンFの改良型。外形は変わらないが、TTL露出計を内蔵、レンズには自動絞り以外の連動機構はなく、シャッター速度に連動しファインダー内に表示される0から7までの「TTLナンバー」を、レンズ絞り環の数字に移し替えると適正露光になる。外部露出計用のバヨネットは省略された。

FT同時発売のレンズには、従来のf値表示とTTLナンバーを切り替える機構がある。またf値のみ表示の旧型レンズ絞り環に貼り付けるTTLナンバーのシールが供給された。

TTLナンバーはf値と完全一致せず、レンズの透過性や画角による露出計への入射角の違いを含めて誤差が起きないように設定されている。

他に、ファインダースクリーン中央マイクロプリズム+マット、三脚座位置がボディ端から中央に移動、セルフタイマー内蔵、レバー150度1作動巻き上げなど細かい変更が行われている。

オリンパスが1971年にM-1(OM-1)に移行したのち、中古は非常に安価で、ニコンFEのサブシステムとして、78年ごろ1万円くらいで購入した記憶がある。

当時私は近接撮影に入れ込んでいて、露出倍数計算を省略できるTTL露出計が欲しかったが、実際にはそれほど実用しておらず、もっぱら旅行や記録撮影に使っていた。本格的に使い出したのは、ペンスケッチ展に参加した頃かもしれない。最近はフィルム価格高騰により、愛用の一角を占めている。

価格:32000円(F1.8つき)39800円(F1.4つき)46000円(F1.2つき)ボデイ22200円 ブラックボディは千円高

20mmf3.5。システムでは最も広角、フルサイズ換算で28-29mm相当。ペンサイズは縦位置基本なので、左右の画角が狭く感じられる。f3.5と無理がない明るさで性能は高い。リバースマウントすれば最も高倍率が得られるが、25mmf4と拡大率はそう変わらず、逆付け画質もかわらない。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/15(Mon) 23:45 No.2992

2025/09/15(Mon) 23:45 No.2992

発売1967年

FTから内蔵露出計を省略、かわりにペンFメーターを装着できるようシャッターダイヤル基部にバヨネットを復活したモデル。

ファインダー光路に設置されたCdSにレンズを通った光を導くハーフミラーが全反射ミラーとなったためファインダーが明るくなったとされているが、実際に比べると個体差の方が大きいようだ。

FTのシンクロM/X切り替えが、Xのみとなった。

価格:24000円(Fズイコー38mmf1.8付き),31700円(60mmf1.5つき)ボディ14200円 ケース1900円

左からFT, FV, ペンF。FとFVにはシャッターダイヤル基部に露出計を固定するバヨネットラグが見える。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/15(Mon) 23:50 No.2993

2025/09/15(Mon) 23:50 No.2993

FTのみ電池室がある。

Fの三脚座は端によっていて、三脚固定時の重心に問題があった。

米谷技師はスクリューライカ使いなので、ここでもいいと思ったのかもしれないが、

重量がある望遠レンズがラインアップされると問題になる。

もう一つ、電池室を設ける際に位置を開け渡す必要があったのかもしれない。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/15(Mon) 23:57 No.2995

2025/09/15(Mon) 23:57 No.2995

小型軽量のペンFマウントレンズの中でも小さく携帯に有利。

フルサイズ35mm相当。f4と暗く、短焦点で被写界深度が深いこともあり、元から明るくないペンF系ファインダーで焦点合わせするのに苦労する。

距離目測、ファインダーはフレーミングに集中すると効率よく撮影できる。

TTLnoなしで発売され、FT後もTTLnoつきが継続された。性能は最高レベル。

ペンFとTTLnoなしの25/4。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 00:06 No.2996

2025/09/16(Tue) 00:06 No.2996

フルサイズ140ミリ相当で、最もよく目にするペンF用交換レンズ。

性能は鋭く、OM用100mmf2.8をアダプタ装着した画質に勝るとも劣らない。

ペンFT発売にあわせ、TTLnoつきに切り替わった。

74年父が東欧に出張した際に、片手で100mm付きペンFを撮影していたところ、現地人が、すごい、これと交換してくれないか、とライカを差し出してきたという。

まだ先が長い旅先で使い慣れないカメラと交換するのは不安だと断ったが、残念だったかもしれないと言っていた。

今から思うと、ライカではなくゾルキーあたりだったかもしれず、交換しなくて正解だったのではないか。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 00:16 No.2997

2025/09/16(Tue) 00:16 No.2997

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 00:17 No.2998

2025/09/16(Tue) 00:17 No.2998

高性能揃いのペンF交換レンズの中でも群を抜いて高解像力の1本。

最短15.6cm、フルサイズ等倍に等しい範囲が画面いっぱいに写る。

クセノター型、無限遠も非常に先鋭で夜景でなければ万能に使える。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:08 No.2999

2025/09/16(Tue) 01:08 No.2999

フルサイズ100mm相当の大口径望遠。85mm相当の60mmf1.5の影に隠れて人気がなく、現存本数が少ない。

ガウス型で開放は柔らかいが解像力はあり、少し絞ると先鋭になる。

60mmと比べると細身で、100/3.5を短くしたような形状。

60mmも一時持っていたが絞り故障し修理に出したが治らないため手放した。

今では60も70も高騰してしまい、再び入手するのは困難になってしまった。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:11 No.3000

2025/09/16(Tue) 01:11 No.3000

極小レンズだが、優秀な38ミリf1.8を2.8に絞った画質と比べてごく四隅以外は同等の高性能。

惜しいことに最短0.8mは我慢せねばならない。テーブルトップの料理を、立ち上がって撮影する必要がある。

ペンFレンズにはもう一種類38mmf2.8がある。パンケーキは5枚構成E-ズイコーだが、他方はサイズは38mmf1.8と同じで、テッサー型4枚構成Dーズイコー。記念モデルのため数は少ない。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:15 No.3001

2025/09/16(Tue) 01:15 No.3001

フルサイズ210mm相当の望遠。自動絞りペンFレンズの中で最も長焦点。

性能は非常によく、フルサイズ200mmと同等の解像力。

遠距離の昆虫など動体の接写目的で入手したが、クローズアップレンズと併用しても大変高性能。

シグマ望遠ズーム用アクロマチックマクロレンズ(クローズアップレンズ)を装着している。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:21 No.3002

2025/09/16(Tue) 01:21 No.3002

接写では大変有利で、絞りが制約を受けない。

ただしフルサイズ用のフラッシュは大きく、小型軽量のペンFシステムに似合わないが、小型フラッシュは機能的に物足りないことが多い。

今最も便利に使っているのはパナソニックPEー28Sと、こちらに紹介するリングフラッシュ。

リングは、単3x2とモデリングライト用の単4x2、GN不明だが十分な露光量を得られている。サイズが小型で、モデリングライトが焦点合わせに有効。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:28 No.3003

2025/09/16(Tue) 01:28 No.3003

ただしデジタル用レンズは絞りリングを持たないため、マウントアダプター側で絞りを調整する機能が必要。

ペンFマウントはさまざまなマウントアダプターがあるが、純正アダプタでは対応できない。

Muk Select製のEOSーPenFアダプタを介して、NFG-EOS、またはPentax DA-EOSアダプタを使用すると、マウント側での絞り制御ができる。

ただし、絞り値を知ることはできない。したがって露光はペンFTのTTL露出計を基準にすることになる。

デジタル用に制作されたレンズの解像力は非常に高く、使用する価値はある。またペンF現役当時には存在しなかった高倍率ズームや、20mmよりも短焦点を利用できる。

ペンタックスDA15mmを装着。フルサイズ21mm相当。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:38 No.3004

2025/09/16(Tue) 01:38 No.3004

ベローズには2種類あり、初期からのモノレール簡易型「Olympus PenF Bellows」と、後期の2本レールを備えた「Olympus PenF Bellows 2」で、初期型220g、後者でも360gと十分小型軽量なので携帯にはありがたい。

それぞれにスライドコピアと、フォーカシングステージ「カメラスライダー」が接続できる。

最後まで手動絞りで自動絞りにはならず、ダブルケーブルレリーズによる絞り込みにも対応していない。

いずれも繰り出し長は25mmから100mm。撮影倍率:繰り出し長÷レンズ焦点距離;なので,38mm標準で0.65倍から2.6倍(ヘリコイド伸ばせば2.9倍)、25mmなら等倍から4倍少しになる。ペンサイズ18x24mmを画面いっぱいにする等倍は、フルサイズで同じ範囲を画面いっぱいにすれば1.5倍に相当し、大変拡大率が高いことになる。

画像はベローズ2型、カメラスライダー、リバースリング(後述)+ズイコー20/3.5

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 22:30 No.3005

2025/09/16(Tue) 22:30 No.3005

ベローズは基本的にペンFマウントレンズを正向きに装着する設定だが、無限遠基準で設計されたレンズを想定以上に繰り出すと画質が劣化する。ある程度は絞り込みで改善するが、専用設計レンズにはかなわない。

しかし、専用拡大レンズは用意されなかった。

他方、顕微鏡にカメラボディを接続するアダプターはあったが、RMSマウントアダプターはなかった。M39アダプタは存在しているので引き伸ばしレンズは使用可能。

簡便的に拡大撮影には、標準から広角系レンズを逆向けに装着する「リバースアダプター」を使う。

一眼レフ用の逆望遠レンズをリバース装着すると、対称型の拡大レンズと比べてバックフォーカスが長くとることができる。

レンズ対物側をクランプし、ボディマウント側に接続するリングと、レンズマウントに接続し、自動絞りレバーを押した状態で固定するリングのセット。普通絞りで使うことになる。

ベローズ2型7500円にくらべリバースリングセット3000円は結構高価。

リバースリングを分解した。左ボディ側、レンズ先端をクランプ。右レンズマウント側。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 22:35 No.3006

2025/09/16(Tue) 22:35 No.3006

残念ながらベローズ同様、自動絞りではない旧式のアクセサリのため、残念ながら活用範囲は広くないが、フルサイズに比べてレンズの焦点距離が短いため、リングの長さは短くても十分に拡大率が得られる。

初期の「中間リング」は、ニコンのK2リングと同様にネジで分解でき、組み合わせにより4種の倍率が得られる。のちに追加された「中間リング2型」は初期型より少し短い、中庸な長さの一体型。

いずれもメスマウントに自動絞りレバー固定ラグがあり、普通絞りで使用する。初期型のオスマウントにはロックボタンがなく、マウントにフリクションだけで固定されるため、不用意に外さないよう注意が必要。

手前左:中間リング2型、右:「中間リング』、奥はT2マウント

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 22:37 No.3007

2025/09/16(Tue) 22:37 No.3007

ビデオやカメラ一般用にフロントコンバージョンレンズを供給している老舗レイノックスが出していた、

x1.5と、x2.5の複数枚構成クローズアップレンズセット。x6,x12,x24の高倍率「ミクロ探検隊」もあった。

アタッチメントサイズ37mmと、43mmがあり、43はペンFズイコーにちょうど良いが、大きすぎるので37ミリを使う。

37-43ステップダウンリングで直接レンズに装着しても良いが、上記に紹介した小型リングフラッシュのマウント部に37mmコンバージョンレンズを接着したので拡大撮影が容易になった。

なぜ上記の専用マクロシステムがあるのに簡易型とされるフロントコンバージョンレンズを使うのか?

もちろんレイノックスマクロコンバーターの性能が良好で、少し絞るだけで十分先鋭な画質が得られるのは大前提だが、フィールドで、細かく動く被写体を追って手持ち撮影するならば、ほぼ自動絞りが必須であるためだ。

ペンFシステムには残念ながら自動絞りを維持しつつ繰り出し量を延長するアクセサリは存在しない。クローズアップレンズなどフロントコンバータに頼るしかないのである。

これについては同時代の他社も似たり寄ったりで、オリンパスを責められない。

そして初めて高倍率接写専用レンズで手持ち自動絞り撮影を可能にしたのはOMだった。ただOMレンズをペンFアダプタで装着できても普通絞りになってしまうのだが。

手前がマクロ探検隊。レンズに装着しているのはスーパーマイクロx6

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 22:41 No.3008

2025/09/16(Tue) 22:41 No.3008

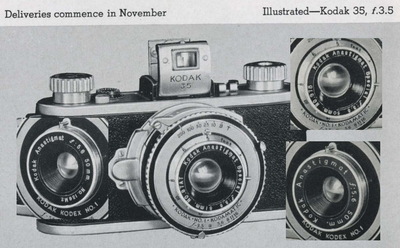

35mmハーフフレームカメラ

24mm×18mmフォーマットのハーフフレームカメラを挙げてみる、というのを始めたいと思います!

国内では1960年頃から70年代前半まで大きな市場を持ち、一時はフルフレームのカメラよりも出荷台数が多かったというハーフカメラ達。

現在使っていなくても何処かに仕舞い込んでいた機体、まだ稼働できる昭和のハーフカメラを集めたい、見てみたいと思いスレッドを立てます。

その中でも、Belomo AGAT18Kについては日浦様が詳細なレポートをされています。またオリンパスペンについてもナースマン様が史料価値の高い解説を載せていらっしゃいますので、それら以外を挙げて行こうと思います。35mmハーフフレームカメラ

24mm×18mmフォーマットのハーフフレームカメラを挙げてみる、というのを始めたいと思います!

国内では1960年頃から70年代前半まで大きな市場を持ち、一時はフルフレームのカメラよりも出荷台数が多かったというハーフカメラ達。

現在使っていなくても何処かに仕舞い込んでいた機体、まだ稼働できる昭和のハーフカメラを集めたい、見てみたいと思いスレッドを立てます。

その中でも、Belomo AGAT18Kについては日浦様が詳細なレポートをされています。またオリンパスペンについてもナースマン様が史料価値の高い解説を載せていらっしゃいますので、それら以外を挙げて行こうと思います。

キヤノン

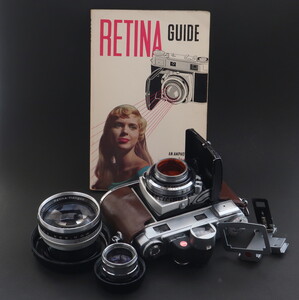

1965年発売の35mmハーフフレームカメラ 28mmと50mmのレンズが付属されていた。

レンズはキヤノンSD 28mmF2.8(3群5枚)同50mmF2.8(6群7枚)

シャッターはセイコーシャL B及びプログラム式(1/30 F2.8〜1/250 F22)フラッシュ時1/30

重量はいずれも実測で、ボディ330g 28mmレンズ53g 50mmレンズ92g

ハーフフレームのコンパクトカメラでは恐らく唯一のレンズ交換式かと。望遠が欲しいならペンFを手に入れればと思うものの、本体+レンズ2本でも結構なお値段。そこでこのデミCという選択肢が出て来ました。

汚れやすく清掃が困難なファインダー以外は特に欠点も無いカメラです。マウント外側リングでフィルム感度を合わせ、セレン電池式の露出計の針に合わせて露出ノブを回すだけで撮れます。

レンズ交換はレンズ本体もリアキャップも小さいので扱いは慎重に。金属製レンズキャップも落としやすいです。

同じセイコーシャLシャッターを積むフジカハーフはマニュアル操作が出来るのに対しデミCはプログラム式のみとなるのが残念な点か。

栗林写真工業

1960年発売の35mmハーフカメラ

レンズはACオリコール28mmF2.8(3群4枚)撮影距離0.7m〜∞

シャッターは自社製カーペルS B・1/15〜1/250

露出計無・セルフタイマー無 重量は385g

栗林写真工業は国内ではコニカに次いで古くからカメラ製造するメーカーでした。戦後は主に他メーカーよりも安価なカメラを製造販売し、輸出にも積極的でした。

ペトリハーフはオリンパス・ペン発売の翌年にに発売。露出・SSはマニュアルのみで個性的なグリーンに着色されたファインダー、レンズ下部にトリガー巻上げを持っています(巻上パーツの一部に金属製チェーンが用いられていることでも有名)。

私の個体はアメリカの商社DeJUREが米国内で販売したDeJRE COMPACT名で里帰り品の様です。

1990-95年ごろハーフフレームカメラのマイブームでして、主に月刊カメラマン誌の求譲コーナーで集めました。

その頃の個人売買は、昨今のようなゴミをつかまされることがほとんどなく、珍しい機種でも非常に安価に、完全動作状態で入手できたのは今思えば僥倖でした。

いくつかご紹介できそうなのでまた嬉しいです。

デミCもペトリも所持しておりませんので重ならなくてよかった。

demiシリーズはキヤノンらしくソツがない仕様が多いですが、望遠レンズが使えるCは異色です。これ以前にはレンズ交換ビューファインダー機は散見されますが、同時代には新規で登場したものはCだけではないでしょうか。(AF機にアタッチメントはありますが)

望遠の性能など興味津々です。フォーマットは違いますが、前玉が大きくなっているところペンタックス110の50/2.8を思い出します。

ペトリは別項でご紹介でしたが、こちらの方が皆さんにわかりやすいですね。トリガーが立った状態で落下させて畳に刺さったという話を聞いたことが(笑

各社各様に作られていて画一的な35ミリコンパクトより冒険ができたのかもしれませんね。

元々父のペンFがカメラ初体験だったこともあり、ハーフは馴染み深いものでした。ただ同様に一眼レフでないとカメラではないという刷り込みもあり、色々一段落するまでビューファインダー形式のコンパクトカメラには手を出しませんでした。

旅行のサブカメラにと、たまたま店舗の片隅でまだ高騰していなかったオリンパスペンWを入手、その猛烈な解像力に参ってしまい、試しに明るいレンズの機種を入手するとそのどれもが優秀な画質を示し、病みつきに。10台を数える頃、もうそろそろ使いきれないと我に返って現在に至ります。

このスレッドも長く続きますよう、皆様どうぞよろしくお願いします。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:39 No.2921

2025/07/13(Sun) 16:39 No.2921

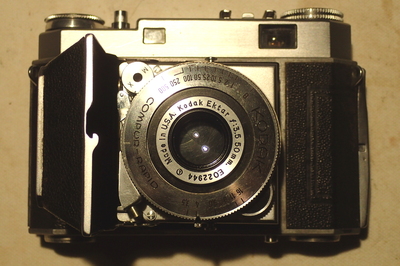

1961年7月 理研光学製

レンズ:リコー25mmf2.8(4-3テッサー型,オートハーフと同じ)

シャッター:セイコーシャ#000 1/250-1/4,B

サイズ:112x69x33.5mm

重量:390g

価格:10,800円

61年から62年まで1年間のみ販売され,オートハーフと交代した.

全自動のオートハーフとは対照的な,セレン単独露出計(ライトバリュー表示あり),絞りとシャッターをしっかり設定できるカメラ.

フルサイズ35mm相当の当時としては広角レンズを装備する珍しいハーフサイズカメラで,オリンパスではペンWに相当する.

オートハーフにも引き継がれたレンズは大変高画質で,開放でもごく四隅を除いて超高性能で名高いペンWのE-Zuiko25/2.8にも勝るとも劣らない解像力.オートハーフは近距離固定焦点なので,焦点調節ができるキャディは目測撮影できるユーザーには嬉しい.

巻き上げギアは背面下部,シャッターを押しっぱなしにして巻くと連続撮影になるが故障が心配なのであまりやらない方が良さそう.

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:41 No.2922

2025/07/13(Sun) 16:41 No.2922

焦点距離が短いレンズは絞りすぎない方が解像力が良く、性能を発揮できます。

ガンマが高くなる傾向があり、ハイライトが飛びやすくフレーミングに注意する必要がありますが、隅々まで解像し大野ぼしに耐えるネガが得られます。

他にもイルフォードパンF50は使いやすく、反対に汎用性を狙ってT-MAX400も良い結果が得られました。もちろんフジカラー400で夜景もよかった。

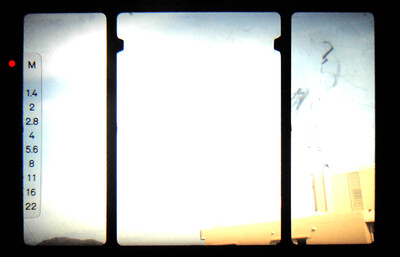

Richo Caddy, Richo 25/2.8, f4, 1/60, Minicopy HRII(EI12), Rodinal x416, 24dig, 40min

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:50 No.2923

2025/07/13(Sun) 16:50 No.2923

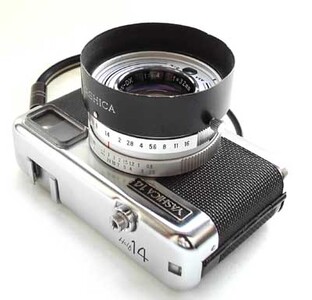

1966年発売

株式会社ヤシカ製,価格16,800円

レンズ:ヤシノン32mmf1.4

サイズ:116x68x59mm

重量:530g

シャッター:CdSプログラムEE, f1.4-1/15---f13-1/500, 絞りをマニュアル設定すると1/15固定, B

電源:MR9(LR44で動作している)

ハーフフレームコンパクトカメラでは最も明るいf1.4を装備した.

それなりに鏡胴が太く(フィルター55mm!),重量もあるが使うと気にならない.

背面下部ギア巻き上げの操作性は悪くない.

レンズ製作は富岡というネット情報もあるが,リンクス後期のf1.4レンズはズノー光学という情報もあり,私にはよくわからない.当時から目測でf1.4の焦点合わせは難しいのではないかと言われていたようだが,焦点距離が短いので案外外さない印象がある.

問題はフラッシュ用マニュアルシャッター速度が1/15なので保持に気を遣う.ブレることも多々あるものの,開放描写は素晴らしく,積極的に夜の撮影に持ち出している.また昼間に絞られた条件でも非常に繊細な画質で,素晴らしいレンズだ.

惜しむらくは,2枚構成プログラムシャッターのため絞ると開口部が菱形になり,アウトフォーカスの点光源に影響する.これは開放で撮影すればコマ収差を除いて解決する.

前モデルヤシカハーフ17はセレンメーターで,ズノーSLRを手がけたGKデザインが担当しているだけに流麗なフォルムだが,残念ながら不動になってしまい手放した.他社に見られない反射率が高いクロームメッキと曲面の軍艦部はハーフ14にも受け継がれている.14はその太い鏡胴が全体の印象を決めていて,如何にも大口径を主張しているが,実際のレンズ径は小さいので,シャッター機構がスペースを占めているのかもしれない.

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:52 No.2924

2025/07/13(Sun) 16:52 No.2924

大口径だが、フルサイズ換算で45mm相当の準広角で、コンパクト機としては使いやすい画角と思う。

ネットでは完動品がないという評価だが、完動状態で譲渡してもらった幸運に感謝したい。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:59 No.2926

2025/07/13(Sun) 16:59 No.2926

1964年7月発売

コニカ初のハーフフレームコンパクトカメラ.

レンズ:ヘキサノン30mmf1.9

サークルアイ方式のセレン光電池によるプログラムEE(f1.9-1/30---f16-1/800)

サイズ:111x68x45mm

重量:420g

ファインダー情報は充実していて,近距離補正マークつきブライトフレームの左側にヘリコイド連動の距離指標,右にEEシャッター速度指針が表示され,十分高級機である.EEシャッター速度が限界以下になるとシャッターロックされ撮影できないため,フラッシュ使用を促す仕様になっている.このセーフティ機構はETE3になって省略されたらしい.

Konica EYE 2

1967年3月発売

レンズがヘキサノン32mmf1.8と,若干長く明るくなった.

CdS受光素子によるプログラムEE

電源:H-C(LR44でも動作,少し電圧が高い分アンダー露光になるかもしれないが,もはや誤差範囲と思う)

その後1968年11月にEYE 3(セルフタイマー付き)にモデルチェンジしたが,同年12月C35が発売され,大変生産数が少ない.

C35の劇的な人気と,当時ハーフではカラー画質が不十分の上,おそらくフィルム消費量が少なく営業上不利のため短命に終わった.

どちらのモデルも大変高性能の大口径レンズで,目測ではあるが焦点距離が短いためほぼピントを外すことはなく,

夜景で開放でも高いコントラストを誇る.

フラッシュ用に1/30固定で絞りを選択でき,私は夜のスナップでは開放絞りで楽しんでいる..

巻き上げは,オリンパスペンが一貫してギアに対し,キヤノンデミやこのアイはレバー式で高級感はあるが,ストロークが少なく,これならギアで十分じゃないかとも思う...

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 17:02 No.2927

2025/07/13(Sun) 17:02 No.2927

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 17:07 No.2928

2025/07/13(Sun) 17:07 No.2928

年発売

レンズ:キヤノン30mmf1.7(4群6枚)最短1m

絞り:f1.7-16 AUTO/マニュアル絞りあり.

シャッター:1/500-1/8,B メカニカル

シャッター優先EE(EV4.5-17)ASA25-400

サイズ:117x71x48mm

重量:445g

電源:H-D(MR9)

焦点調節が直進ヘリコイドによる目測ゾーンフォーカス(山10m,家族3m,バストアップ1m)ヘリコイドに距離目盛あり)である以外は35mmビューファインダーカメラに遜色がないフルスペックの高級機。

レンズは新種ガラスを4枚用いたハイスペック。

ファインダーに距離ゾーン指標、EEでの絞り値が表示される。またマニュアル絞りでも露出計として適正絞りが表示される。

セルフタイマーが内臓されている。

サイズはコニカC35(112x69x50,370g)よりも大きく重いくらいで、ハーフフレームの存在意義が問われるだろう。

キヤノンらしくソツがないカメラ。

レンズは期待したが、そこそこ優秀だが私の個体はペンDやコニカアイより優れていない気がする。

絞りが4角形なので、背部に4角のボケが現れてややうるさいことがある。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:37 No.2929

2025/07/13(Sun) 19:37 No.2929

完全目測またはメジャーによる測距で、フレーミングはできないが、おおまかに撮影することはできる。デミEE17のマニュアルにはフィルターについて紹介はあるがクローズアップレンズの紹介はない。34mmは変わった規格なので、これ以外に用途があったのだろうか。

このような近距離が測定できるフランス製の距離計がある。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:38 No.2930

2025/07/13(Sun) 19:38 No.2930

1983年FT-1 motor発売同時期に,同ボディのアパーチャを規制し72枚カウンターを装備した特殊モデル.

学校や企業など,大量に個人肖像写真を撮影する目的で,業務用ルートで販売された.一部,(ディノスだったか?冊子形式の)通販で一般販売もされたことを覚えている.この手の機種としては多数販売されたか,比較的入手が容易な印象.

コニカは以前コニカ35IIIM,オートレックスおよびオートレックスPというフルサイズ/ハーフ切り替え式モデルを一般販売していた.そしてFT-1の後にも一般機種のバリエーションとして,ヘキサーおよびヘキサーRFの業務用ハーフモデルが用意されていたが,個人的には一眼レフの機能が必要だったのでその2機種には手を出さなかった.

販売:1983年(?)FT-1motorは1987年終了.おそらくハーフは初期に限られたロットが作られ,売れ残りが通販に流れたと考えられる.

スペックはFT-1motorと同じ

重量:570g

サイズ:143x91x46mm

シャッター:縦走メタルフォーカル,1/1000-2秒,B,シンクロ1/100,シャッター優先AE

感度:ISO25-3200

電源:単4x4(オプション単3x4)

世界初電動モーター内蔵SLRのFS-1の後継機FT-1は,連写機能とAEロックが追加され,外観が洗練された.秒間2コマのモーター巻き上げはFS-1と同じ.

露出計制御がAFマウント純正レンズに連動しており,アダプターで他社レンズを装着すると正確に測光されるか懸念されるページも見るが,元々自動絞り開放測光での話だと思うので,絞り込み実絞り測光マニュアル露出では問題にならないと思われる.

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:46 No.2933

2025/07/13(Sun) 19:46 No.2933

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:49 No.2934

2025/07/13(Sun) 19:49 No.2934

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:53 No.2935

2025/07/13(Sun) 19:53 No.2935

しかし使って楽しいカメラでもある

Vivitar 55mm f2.8 macro(Konica AR), 1/60 AE Kodak Gold 200

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 20:02 No.2936

2025/07/13(Sun) 20:02 No.2936

私もキャディ愛用しています。ペンより出番が多いかもです。

ヤシカハーフ14凄い!私も幾つか手にしましたが、結局動く機体には出会えていません。

デミEE17もいいなぁ・・デミシリーズでマニュアル可なのはこれだけ?

特殊用途の一眼まで登場とは・・。これは見たことないです。そういうニーズが有ったのも知らなかった。以前にニコンFM10のハーフ改造も投稿されてましたよね。どちらにせよ超希少種ですね。眼福です。

資料を調べてまた投稿します。

1963年キヤノン発売,24x18mm(デミサイズ)

価格10800円 ケース1000円,ストラップ300円

サイズ:115x68x37mm

重量:320g

レンズ:キヤノンレンズSH 28mmf2.8(3群5枚ヘリア型)画角55度

フィルター径:27mm(被せ32も使える)

目測ゾーンフォーカス.ヘリコイド全群繰り出し.15m〜0.8m

シャッター:ビハインド,プログラムf2.8-1/30--f22-1/250,B, フラッシュ1/30時に手動絞り.

セレン追針式露出計.

ケプラー型実像式プリズムファインダー.0.41倍

オリンパスペン大成功を受けて、やや高機能、簡単操作を特徴として、流麗なデザインで登場した。

プログラムシャッターはメカニカルに連動しており、マニュアルに近い感覚で操作できる。

操作法は、大きなリングを回して三角マークを、電光マークまたはBから外し、30-250表示に合わせると、シャッター速度が無段階に動き、軍艦部の露出計指針と、下側の絞り表示に連動するようになり、追針を合致させると適正露光になる。

この際は絞りレバーは任意に設置できないが、電光(1/30)またはBにすると1段ずつクリックが効きマニュアル設定できる。

シャッターリングをどん詰まりからさらに力をいれると感度設定ができる。

焦点合わせは目測で、レンズ鏡胴リングのゾーンマークに合わせる。ゾーンの具体的な距離はカメラ背面のプレートに表示されている。最遠距離は山マーク15m、それよりわずかに遠距離側に回るが、無限にあっているかどうかわからない。大伸ばしでなければ被写界深度に入ってしまうだろう。

アクセサリーシューは作り付けでなく、側面の金具にスライドで取り付ける。キヤノンRFカメラや初期SLRと同じような機能。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/16(Wed) 22:45 No.2940

2025/07/16(Wed) 22:45 No.2940

1967年4月発売、

初代デミやデミCに使われているSH28/2.8を採用し、サークルアイ型セレン光電池によるプログラムEEになった。

説明書では「デミサイズ」ではなく「ハーフサイズ」と書かれている。

価格:11300円、ケース1200円、リストストラップ300円

サイズ:116x69x39mm

重量:290g

レンズ:デミと同様。フィルター径27mm

目測ゾーン:デミと同様。中距離3m(親子3人マーク)が緑色;常焦点マークになった。

シャッター:ビハインド、プログラムEE f2.8-1/30---f25-1/300、手動絞りにすると1/30固定。Bは省略された。

EE範囲:EV8-17.5、感度設定ASA25-400

ファインダー:採光式ブライトフレームファインダー、シャッター速度指針表示。

アクセサリーシューが軍艦部に設定された。

フィルム枚数計が、デミでは2コマに一回すすんでいたが、EE28では1コマ一回進むようになった。

デミは習作のようなところがあったが、EE28はかなり使い勝手が良くなっている。正直初代デミのような指針プログラムシャッターなら、EE28のように自動化しても結果は同じだし、EEのほうが圧倒的に確実。少し軽く、私は初代より信頼して使っている。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/16(Wed) 23:12 No.2941

2025/07/16(Wed) 23:12 No.2941

kentmere 400(800増感)

ファインダー内露出計表示はEEのシャッター速度を示すため、30はf2.8-1/30(ASA100でEV8)、60はf5.6-1/50(EV11)、125はf11-1/125(EV14)、・はf22-1/250(EV17)、300はf25-1/300(EV17.5)です。

フラッシュモード1/30固定の場合、指針が30に来ればf2.8で適正、60ならf8で適正、125ならf22で適正になり、マニュアル撮影の参考になります。

実際には明るいところはEEに任せれば良いので、暗いところの判断に役に立つと思います。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/16(Wed) 23:16 No.2942

2025/07/16(Wed) 23:16 No.2942

いいカメラですよね。ペンWとどっちを持ち出そうと迷います。

最近はペンDと併用ならW、ペンは赤外線撮影目的が結構ありますので、単独ならキャディかな。

しかし当初元気だった露出計が最近不動になりまして、まあ全部ヤマカンなんですが動かないのも悲しいものです。

デミシリーズは全然詳しくありませんけど、なんとなくEE17だけフルマニュアルできるような気がします。

初代デミも、なんとなくマニュアルで合わせたうような気になるカメラですが、結局プログラムAEを手動でやってる変な操作性です。裏から見ると絞りがシャッターとは別にある、絞り兼用シャッターではない。これがEE28では絞り兼用シャッターへと単純化されてます。

初代はシャッターが粘っていて修理が必要になりました。EE17とEE28は元気元気。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/17(Thu) 16:25 No.2943

2025/07/17(Thu) 16:25 No.2943

カメラと2本のレンズが収納できて、内張はビロードのような布が貼られています。しかも革製です。

ハーフカメラにしては随分と贅沢な造りです(古びてますが・・)

れんずまにあ様に言われて気付いたんですが、50mmで撮った写真は?

ハーレーはともかく鳩の写真がそうかも、と。ピント外れていて背景がボケていることから開放に近いと思いますが、どうでしょう。

50mmはレンズがかなり前に出ているので晴天下ではかなりフレアっぽくなります。フードを付ければいいのですが、キヤノン独自の48mmフードです。

キヤノン

1964年発売の35mmハーフフレームカメラ

レンズはキヤノンSH 30mmF1.87(4群6枚)

シャッターはセイコー/プログラム式 B・1/8〜1/500 フィルム感度はASA25〜400

重量は実測410g

れんずまにあ様がご紹介くださったデミEE17のひと世代前の高性能機種。

キヤノンのHPによると「露出計の指針位置に追針を合わせる追針合致式、適正のシャッタースピード値と絞り値の組み合わせが決まるプログラム式」とのことですが、SSと絞りダイヤルが別々にあります。この二つのダイヤルが例えばLVリングのように連動しているような、してないような・・あ、絞りとシャッターの羽は別々のタイプです。

私は故障している個体なのかと思いましたが、この連携した動きがプログラムなのでしょうか。

取り敢えず撮ってみた感じ(リングの連動は意識せず)では良く写っていました。

>キャディ記事を横取りしてしまいすみません

そんなことお気になさらず、他にお手持ちがありましたらドンドン出してくださいね。れんずまにあ様の守備範囲が広いのは皆さんもご存じでしょうから、なかなか目にすることの出来ない機種が出て来るんじゃないかと期待してしまいます。

キャディ、やっぱりいいですね。私も旅行に出る時は必ずハーフを1台持って行きますが、ペンS、キャディ、AGAT18K、AGFA PARAT-1(コンテンツ作成中)の4台から選びます。どれもシャープに写りますし72枚撮れると思うと気楽だから。

AGFA

1963年発売のマニュアル操作35mmハーフフレームカメラ

レンズはAGFA COLOR-APOTAR30mmF2.8(3群3枚)

シャッターはB・1/30〜1/125 セルフタイマー無

重量は実測297g カウンターは手動セット・減算式(2枚撮って一度に2枚分進む)

私にとって初めてのドイツ製カメラ(笑)。有名カメラ店のジャンク箱から救出したのですが、使ってビックリ!とても良く写るのです。

ペンよりほんの少し大きく軽い本体は、軍艦部以外ほぼプラスチック製で裏蓋は取外し式。露出計を持たず、SSはバルブ以外3速しかない最もベーシックな仕様ですので、割り切れば使い勝手は良いです。

シリーズは他にセレン電池連動オート機能のみのPARAMAT、セレン電池連動オートとマニュアル機能を持ち、1/500までのシャッターとSolinarレンズを備えたOPTIMA-PARAT(テレコンバーターも用意された)が有りました。

富士写真フイルム

1964年発売の露出計連動35mmハーフフレームカメラ

レンズは3mの固定焦点でフジナーK 25mmF2.8(3群3枚)

シャッターは1/125単速 セルフタイマー無

重量は実測280g カウンターは手動セット・減算式

女性向けに設計・デザインされたコンパクトなハーフカメラ。

サイズはBelomo Agat18Kと同じかやや小さいくらい。ただ全金属製なので見た目よりは重く感じます。レンズ前面のフィルターは本来もう少し濃い紫色ですが本機はやや退色しています。アイレットにはネックレスのようなお洒落なチェーンが付いていました。

ただメーカーの予想に反して余り売れなかったようで、1年ほどで販売終了。翌年にはニューフジカミニとして黒色一色のモデルが輸出されました。

本機は固定焦点ですので、レンズ周りは絞りリングです。リングを回して露出計のガラスビーズ(それぞれの色がフィルム感度を表す・ASA25〜200)に針を合わせることで適正露出になる仕組み。巻き上げは軍艦上の銀色の円盤と底部をつまんで「カメラをひと振り」するのだそうです。危ないなぁ・・

日中であれば、やや広角ということもあって大概は上手く写ります。

富士写真フイルム

1964年発売のセレン電池連動35mmハーフフレームカメラ

レンズはフジノン2.8cmF2.8(3群3枚)撮影距離0.6m〜∞ フィルム感度ASA12〜200

シャッターはセイコーシャLでB・1/30〜1/300有 セルフタイマー有

重量は実測515g

ゼンマイによるシャッターチャージ・巻上げが特徴のハーフカメラ。

シャッターはSS・絞りを個別に操作できる。絞りダイヤルをA位置にするとSSダイヤルも自動的にA位置となりプログラムオートに切り替わる。

セルフタイマーは個性的で、巻き戻しクランク外周がゼンマイになっていて、背面のL・SスライドSWをL側がゼンマイロック、S側にするとタイマーがスタート。この時レリーズボタンは押す必要はない。

巻き上げのゼンマイは18枚分巻けるそうですが、60年を経たメカの耐久力を考え、ほどほどに巻いて使うのが吉かと。

レンズの描写も良く、オート/マニュアル撮影にも対応していて良いカメラだと思うのですがペンシリーズに人気には太刀打ち出来なかったようです。

富士写真フイルム

1965年発売の35mmハーフフレームカメラ

レンズはフジノン33mmF1.9(4群5枚)撮影距離0.9m〜∞ フィルム感度ASA25〜400

シャッターはセイコーシャB・1/8〜1/500セルフタイマー有

重量は実測490g

フジカハーフシリーズの高性能モデル。セレン電池による合致式メーターはファインダー内にある。レリーズボタン前方のダイヤル回転で絞りを操作出来るので、カメラを構えたままメーター合わせが出来るスグレモノ。

ファインダー内にはメーターの他にフォーカス距離のピクトグラム、SS、絞り値が確認できて非常に便利。

恐らくペンDやヤシカハーフ17に対抗したモデルと思います。非常に良く造り込まれているのですが、あまり見かけないので販売数は少なかったのかも知れません。ハーフカメラとしてはやや重量があるからでしょうか。

ヤシカ 1961年発売

非連動露出計搭載35mmハーフフレームカメラ

レンズはヤシノン28mmF2.8(3群4枚)撮影距離0.8m〜∞

シャッターはコパルSV B・1〜1/500 セルフタイマー有 フィルム感度ASA10〜800

重量は実測530g カウンターは自動リセット・順算式

ヤシカとしては初のハーフカメラです。本体は鉄製で重く、ストラップ穴は無し、三脚穴は有。セレン電池は天板に有り、前側のメーターでLV値を読み取って露出を決めて操作する。側面右手側下方に巻上げ金具が有り革製ストラップが付いていて、それを引くと巻き上げ・チャージが行われる仕組みです。フィルムはスプロケットが直接巻き取るのでコマ間隔が徐々に開いていきます。

縦位置で横長写真を撮ろうとすると、レリーズが右手下方になるのでホールドし難いですね。

ユニークな構造が祟ったのか約1年で製造は終わったようです。

ヤシカ 1962年発売

非連動露出計搭載モーター巻上式35mmハーフフレームカメラ

レンズはヤシノン28mmF2.8(3群4枚)撮影距離0.8m〜∞ フィルム感度ASA10〜800

シャッターはセイコーシャL B・1/25〜1/250 セルフタイマー無

重量は実測680g(本体のみ、専用グリップは100g) カウンターは手動セット・減算式 使用電池は単3型×3本 脱着可能の大袈裟なグリップが付属

ヤシカとしては2作目のハーフカメラです。独ILOCA ELECTRICと並んで最初期の電動モーター巻上カメラとの事です。本体は鉄製で重く、ストラップ穴は無し、三脚穴は有。露出計のLV値を読んで鏡胴リングで合わせる方式になります。フラッシュ使用時のマニュアル絞りは可。

側面の扉を外すとフィルム室、後部の扉は電池ケース収納室です。フィルムは巻取りパトローネに引掛けてセットしますが、ラピードと同じく巻き太りでコマ間隔が広がって行くタイプ。

天板に露出計メータとワンタッチで開く透視ファインダーが有ります。レンズ下のレバーはL型がレリーズ、凸型がシャッターロックです。1秒間に2枚の連射が可能。側面下方の丸いボタンは巻き戻し用のロック解除、カウンターにSTOP表示が出るまで撮影するとモーターの電源がカットされます。巻き戻しは手動です。

モーターの劣化か駆動ギアの問題か、最初の十数枚で動作不能になってしまいました。ネットでの情報も少なく、修理は暗礁に乗り上げています・・

フジカドライブは一時期所有しましたが、故障してしまい店舗に返品してしまいました。

その上位機種の1.9は完全に初見です。すごいカメラがあったものですね。

ヤシカラピードは、アグファのラピッドシステムのカメラだと思っていましたが、普通の135パトローネ使用なんですね。

ヤシカは当時のメーカーの多分に漏れず、8ミリシネカメラに重点を置いていたでしょうし,当時のユーザーもそれに慣れ親しんでいたでしょうから、35mmの本来のシネカメラフォーマットである縦送り横長、モーター送りの発想に至るのは理解できます。

それをコンパクトカメラのサイズでやるのは大変でしょうけど。

大きく重くなるけど、操作は簡便というより触るところがないのも、当時の初級8mmカメラと同じですね。

もはやフィルムが入手困難なダブル8と違って、まだ135はあることはあるので、動けばさぞ楽しいでしょう。私はスキルなしなので応援しかできませんが、良い結果になりますように...

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/08/09(Sat) 17:55 No.2970

2025/08/09(Sat) 17:55 No.2970

変なカメラばかりですみません、名機は先輩の皆様方にお任せして、私は迷機担当という事でお許し下さい(笑)…

セクエルは純粋に写真機として興味深いです。二眼レフに近いかと思ってましたが、確かに8ミリシネカメラの方が近いてすね。でもこの時代の小型モーターとマンガン電池にはフィルム巻上げと機械式シャッターのチャージまでさせるのはやや無理があるような…

ILOCA Electricも故障が多かったようですから。

ヤシカ 1962年発売

非連動露出計つき35mmハーフフレームカメラ

レンズはヤシノン28mmF2.8(3群4枚)最短撮影距離0.8m

シャッターはコパルX B・1/8〜1/250 フィルム感度はASA10〜400

重量は実測375g カウンターは手動セット・減算式 セルフタイマー無

あまりに意欲的な造りだったラピード・セクエルからの反省か、オーソドックスなデザインとなったヤシカ3代目のハーフカメラです。

露出計は針の指すLV値を盤面から読みとって鏡胴の値と合わせる方式で、先代の機種と変わらずオート機能は有りません。

レリーズボタンは誤動作が少ない形状。巻き上げは背面下方に、巻き戻しはカウンターと一緒に底面にあります。三脚座はカウンターの中心にあり。

オリンパスペンと比べるとやや安っぽく、機種名がプリントというのもこの時代らしくない。

マニュアルのペンよりはシャッターダイヤル・絞りリングも厚みがあって操作しやすいです。

ヤシカ 1964年発売

露出計連動の35mmハーフフレームカメラ

レンズはヤシノン32mmF1.7(4群6枚)撮影距離0.8m〜∞

シャッターはコパル製プログラム式でB・1/30(F1.7)〜1/800(F16) フィルム感度はASA12〜400

重量は実測445g セルフタイマー有 カウンターは自動セット・順算式

ヤシカのハーフフレームカメラは4代目で自動露出になりました。絞り羽はシャッターと兼用の2枚羽です。

フラッシュ撮影用に手動で絞りが設定でき、この時にはSSは1/30固定。ファインダー内に露出計の指針と撮影距離のマークが出ます。丸みを帯びた本体は手に良くなじみます。難を言えばカウンターの文字が小さ過ぎて老眼には辛いところ。

良く写りますが、持ち歩く時にハーフとしてはやや重いです。

京セラ1987年発売

レンズは25〜75mmF3.5〜4.3(10群12枚)最短撮影距離1m

シャッターは電子式プログラムで2sec〜1/500

重量は実測で600g(電池別)電池は2CR5×1ケ セルフタイマー有 デート機能は2017年まで フィルム感度設定はDX式

1980年代中頃にコニカから「レコーダー」が発売され再びブームとなったハーフフレームカメラたち。本機はオリンパスPEN-F以来のハーフフレーム一眼レフカメラです。とは言え、所謂ブリッジカメラと見るのが正しいかも知れません。1988年カメラグランプリ受賞(とグリップにプリントされてます)。フィルムが縦送りなのはヤシカ時代のセクエル以来となります。

位相差検出式TTLオートフォーカス、2分割SPD素子による測光など当時のAF一眼レフとしてベーシックなメカニズム。ファインダーは視度補正があります。残念なことに全てオートで撮影者の意思で露出等を変更できるモードはありません。

片手で保持して人差し指でレリーズするスタイルですが、ズームボタンが遠いので結局両手で構える事になります。ズームはモーター式ですがのんびりとした速度。AFはやや迷うことが多いです。

シャッター音とレスポンスが良いのでいつのまにか沢山撮っていることが多いです。写りも当時のズームレンズとしては大口径で明るいので良好かと思います、

本機の後に4倍ズームモデルのX4.0、小型化されたサムライZ、更にはAPSフィルム用モデル(形状が似ているが一眼レフではない)も発売されました。

キヤノン1988年発売

レンズは35mmF3.5(3群3枚)内部テレコンによる60mmF5.6(6群6枚)最短撮影距離0.63m

シャッターは電子式プログラムで1/60(F3.5)〜1/350(F19)4秒までのバルブモード・インターバル撮影モードあり

重量は実測で290g(電池別)電池は2CR5×1ケ セルフタイマー有 デート機能は2029年まで フィルム感度設定はDX式

ごく普通のAFプラカメに見えますがフルフレーム・ハーフフレーム切替の出来る唯一の2焦点オートフォーカスコンパクトカメラです。

テレ6の「6」は別売りのテレコンレンズを取付けることで3×2=6通りの撮影ができるという意味。フルフレームでは35mm・60mm・75mm、ハーフで50mm・85mm・110mmとなります。フォーマットの切替はフィルム室内の黄色いレバーで変わり、ハーフ時にはマスクが出ます。ハーフ時には背面液晶に「×2」の表示も出ます。

レンズカバーは常時閉じていて、レリーズボタン押下すると開き、すぐに閉じます。

AF性能も写りもコンパクトカメラとしては上々の出来。途中切替は出来ませんが偶にハーフで撮りたい、という時には重宝する一台かと思います。

10年ほど前に税込み108円で購入しましたが、現在はそのマニアックさが再評価されて高価になっているようです。別売りのAF対応テレコンレンズはなかなか見つかりませんが。

マルマン 1990年代前半か

レンズは固定焦点の24mmF4(構成不明)※エクスプレスのみ3段階の絞りあり

シャッターは単速で恐らく1/125程度

重量はどちらも205g前後 使用電池はCR-P2×1ケ又は単4型×4本

時計バンドやライター、ゴルフ用品などを販売していたマルマンから発売されたハーフフレームカメラです。8コマ/秒という高速連射が可能(言い換えればそれだけ)なのが特徴です。

エクスプレスはASA100/200と400にお天気マークが割り振られていて絞りの変更が可能、Ⅱではこの機能は省略されていますのでASA400専用ということかと。

写りは決して悪いということもなく、晴天下では良い結果が得られました。

いい加減な造りではないようです。

マルマンというメーカーは短い期間しかカメラを販売していませんでした。明らかに他メーカー製OEMと思われる機種も有ったようなのですが、エクスプレスに関しては他社から同様な機種が発売されていないと思われます。

パワーショベル 2007年発売

レンズは22mm明るさ・構成は不詳 絞りはF8.5・F11の2種類

シャッターは機械式で1/100或いは1/125 セルフタイマー無

重量は実測87g ホットシュー有 三脚座有

何度目かのブームの際に発売されたプラスチック製35mmハーフフレームのコンパクトカメラ

単速シャッター・ノブ巻上のシンプルさですが、一応絞りは2段階切替可能です。晴れマーク・フラッシュマークがF11、雲マークがF8.5です。レンズ構成は不明ですがシャッター前後にレンズが確認できます。

フィルム1本とカメラ本体をブリスターパックに詰めて主に書店や雑貨店などで販売されていました。同梱のフィルムの中身は伊フェラーニア製Solaris FG Plus400でした。

ボディの色は黒色以外にも多種存在したようです。白色の「ハローキティ」バージョンは現在もオークションで見かけます。

販売者のパワーショベルは2000年代にアナログカメラをカルチャーとして広め、ロシアカメラやこのカメラのようなプラ製トイカメラを次々に市場に出していました。アグファフィルムの日本総代理店でもあったようです。残念なことに現在活動しているのかは不明です。

コンパクトかつ軽量でそこそこ写るのは立派です。

理研光学工業→1963年よりリコー

ゼンマイによる巻上げ、シャッターチャージを装備しセレン電池による自動露出のハーフフレームカメラ。オリンパスペンと並んでハーフカメラブームをけん引しました。

生産終了まで十数年ものあいだ基本的なメカニズム構成に変更が無かったのは驚き

レンズは富岡光学製固定焦点25mmF2.8(3群4枚)※ゾーンフォーカス機を除く

シャッターはセイコーシャBS11で1/125・1/30(フラッシュ使用時)

重量は写っている物の実測で初代290g・E2が325g・EF2が電池別で375g

小型化の為か三脚座は側面に有り

1962年初代オートハーフ発売

1963年オートハーフゾーンフォーカス発売。3点ゾーンフォーカス機

1965年Sを発売。裏蓋をヒンジ式、レリーズボタンが天面に移動し、やや厚みが増えた。セルフタイマーを装備

1966年Eを発売。Sからセルフタイマーを書略したモデル

1967年SEを発売。変更点不詳

1970年SLを発売大口径レンズ(35mmF1.7、4群6枚)を搭載、ゾーンフォーカス機

1976年SE2、E2(セルフタイマー省いたモデル)を発売。アクセサリーシューを装備

1977年EFを発売。内蔵フラッシュを装備。プラ製ボディに見えますが殆ど金属製

1979年EF2を発売。EFのフラッシュをポップアップ式とした(シリーズ最終機)

フォールディングまたは沈鏡胴カメラは大変好きですが、時代が降ると主流は固定鏡胴カメラに移行します。

ある意味携帯性や内面反射、さらに操作の楽しみの点で退化ではあるのですが、同時に撮影機能や信頼性では進化した面もあり、純粋に撮影酷使するなら見逃せない機種群だと思います。

一応オートフォーカス(電子的な.戦前の意味ではなく)あるいは自動巻き上げ以前の機種を想定しています。

機械式に限定する手もありますが、露出に関して適度な電子化が入ってくる時代でもあり、手動巻き上げ機種はまだ多様性を保っているため、自動露出も含めてはどうかと思いますがいかがでしょうか。

時代的にはおおまかに以下のように進んできたように思います。

1,沈胴フォールディングカメラをコスト削減のため固定鏡胴にしたモデル。

2,距離計連動や大口径レンズを装備するため固定鏡胴を採用したモデル。

3,1,2に単独または連動露出計を装備したもの。

4,絞り優先またはシャッター優先自動露出を装備したが、マニュアル露光機能も残したもの。

5,絞り優先またはシャッター優先自動露出専用で、マニュアル露出はできないもの。

6,プログラムシャッター機

7,フラッシュ内蔵機

わたしは沈胴フォールディング機も含めて、どの機種もそれぞれに特色と得手不得手があって、性能が十分なら嫌いな機種はありませんが、使って楽しいのは2,3,4かしら。

これに少数のレンズ交換できる機種も加わりますが、特に全群交換タイプはフォーカスプレーン機と重なりますから、別項にしたいと思います。

画像はVitomatic IIICS

レンズ:Color-Skopar 50mmf3.5(f2.8モデルあり)フィルターかぶせ32mm。

最短撮影距離1m,目測

シャッター:Prontor SVS, 1/300-1秒、B

レバー巻き上げ、ノブ巻き戻し。

セレン露出計は感度を合わせて背面ボタンを押して離すと適正露光表示で固定される、

特異な形式で見やすく、かなり暗い所でも正確に表示しているようです。

カメラ革ケース裏面にセレン受光部にかぶせる入射光アダプターが付属していて、ローライ並のサービス。

正直この機種のユーザーで入射高露出計を使いこなしていたのか、使われた形跡がないのがそれを物語っています。

カラースコパーは目測だが焦点が合えば非常にシャープ。このレンズを使いたいために入手しました。

以前所持していたフォールディング型のVito IIは気に入っていましたが、レンズの平行性に懸念があって手放したところで、この固定鏡胴は信頼がおけます。

ファインダーは素通しガラスです。

フォールディングと比べて鏡胴が突出していて嵩張るのは当然ですが、撮影体勢に迅速に入れて、フィルターをつけたままケースに入るのが利点です。

このモデルはストラップアイレットがあるけど特殊で、ケース併用が基本でしょう。少なくとも底ケースがないと困ります。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/02(Sun) 11:22 No.1719

2020/08/02(Sun) 11:22 No.1719

この機種に興味があったのはもうひとつ、このアクセサリーの存在があります。

普通近接には距離計連動部分もカバーするデバイスが主流ですが,フォクトレンダーはパララックス補正だけを行うクサビプリズムを出しています。

これはスーパーイコンタなどに使われたカイルプリズムと同じ。

二つのくさびプリズムをそれぞれ単独に距離指標に合わせると、本体ビューファインダーの光路が曲げられて、適正な視野が得られるものです。

(なんでわざわざ2枚別々に合わせる?ツァイスは互いに逆回転するよう連動しているのに?特許でブロックされたのか?)

近接で画角が狭まるところはフォローされません。

距離はというと、実測するのです。カメラ固定が望ましいでしょうが、上手にやれば手持ちもいけそうです。

レンズにFocar(クローズアップレンズ)を装着した時のチャートが説明書に載っています(Proxirectの説明書だけでなく、VitoBLの説明書にも載っている)

装着してみると、このBLには少しプリズムの中心がずれるようで、本来は大窓機に適合しているような。でもVitomaticIIIには装着できない。Vito専用なのか。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/02(Sun) 11:34 No.1720

2020/08/02(Sun) 11:34 No.1720

小型軽量ボディ、距離計連動、ヘキサノン38mmf1.8つき。最短0.9m、フィルター径49mm

機械式シャッター、1/500-1/8秒。

シャッター優先EE。EE時絞り値はファインダー内に表示される。

レリーズボタン半押しで針押さえされるので露出ロックができる。

電池がなければすべて絞り開放になる。

元々はMR44(1.35V)、形状は現行LR44, SR44(1.5V)と共通だが電圧が異なり露出不足になる可能性があるが、ネガで使う分には全く問題ない。

ホットシューにフラッシュをクリップオンすると、ファインダーに緑指針が出る。レンズ周囲にフラッシュのGNをセットし、距離とシャッター速度に応じて移動する緑指針と絞り指針を合わせると、日中シンクロフラッシュマチックになる。

大口径レンズつき距離計連動コンパクトカメラは一時期肥大して、ライカMなみのサイズにまで巨大になったが、反省されたか、Rollei35ショックの影響か、その後小型に立ち返ったが、C35FDは開放f値2以下のカメラで最も小型軽量な一台。

大口径開放にしてはハロが少なく、距離計を駆使して暗所で雰囲気がある写真が撮れる。

旅行のサブカメラとして持参したところ大変結果がよかった。かさばらず信頼性が高い。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/02(Sun) 15:36 No.1721

2020/08/02(Sun) 15:36 No.1721

コニカオートアップ2

φ49mmにクランプできる汎用品で、C35FDには少しファインダーがずれる。

距離計はカバーしているので実用的には問題ない。

この状態で1mから50cmまで距離計連動する。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/02(Sun) 15:39 No.1722

2020/08/02(Sun) 15:39 No.1722

距離計連動35mmコンパクトカメラ

プラスチック外装で軽量

電子制御プログラムシャッター 1/1000-15秒

レンズ:アグファ ゾリター40mmf2.8、最短1m

いろいろと特徴が多いドイツ製コンパクト。

巻き戻しはギアを切り替え巻き上げレバーで行う。

アグファのラピッドカセットを彷彿させるイージーローディング。

0.8倍もあるアルバダブライトフレームつきファインダー。

この時期のアグファの特徴、「センサースイッチ」という赤い大きなシャッターボタン。非常に軽く切れるが機械式。

日本には1976年から、同シリーズの目測機である535(シャッター1/500まで)と,

1035(同1/1000,セルフつき)が導入されていましたが、距離計連動の1535は国内広告で見た覚えがありません。

スペックは良いが、感触はきわめてプラスチッキーでスカスカです。

でも十分しっかり写ります。近距離は距離計があると安心です。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/06(Thu) 22:59 No.1723

2020/08/06(Thu) 22:59 No.1723

世代的にはキヤノネットやハイマチック等の時代よりはちょっと下って,オリンパスXAの時代のカメラと思いますが,そのころの距離計連動カメラは大好物ですし..

日浦

日浦  2020/08/07(Fri) 08:46 No.1724

2020/08/07(Fri) 08:46 No.1724

・ボディー :小型金属製重量級。アイレット付き。 専用マガジン使用可能(*未確認) 132×80×64 760g

・ファインダー :アルバダ光像式 補色型距離計連動ファインダー。 パララックス補正マーク付き 倍率 0.7倍

・レンズ :Hexanon 48mm F2.0 5群6枚構成 最短0.9m フィルター径 35.5mm

・シャッター :SEIKO MXL B.1.1/2.1/5.1/10.1/25.1/50.1/100.1/250.1/500 LVタイプ。(セルフタイマー付き)

・フィルムカウンター:順算式自動復元

・フイルム巻き上げ :ボディー前面のレバーによる2回巻き上げ セルフコッキング

・フィルム巻き戻し :クランク式

KONICAⅠ型から丁寧に改良を加えていったとても使い易いカメラです。なぜか市場での評価があまり高くなく、安価に

購入できるのも利点です。

一番の特徴はボディ前面のレバーアクションで、好き嫌いがハッキリわかれるスタイルですね。でも使ってみるととて

も使い易い機構です。

発表当時の流行だったLVタイプのシャッターは、これも賛否わかれますが、今となっては楽しいギミックです。

レンズは大口径のF2.0が奢られています。さすがに絞り開放ではフレアーぽく、紫外線の影響も受けやすい印象です。

UVフィルターの使用が良いかも知れません。良いレンズフードが欲しいと思いました。

良く整備された個体であれば、うっすらと部分的にパープルの視野の中にほんのりイエローな距離計像が映ります。

残念ながらⅡ型まで受け継がれてきたレンズの沈胴機構は省略されていて、かえってモダンになるほんのちょっと手前

のスタイルがノスタルジックです。ただし夏みかんよりも重いボディーは落下させない注意が必要です。

efunon

efunon  2020/08/07(Fri) 17:53 No.1725

2020/08/07(Fri) 17:53 No.1725

オプチマシリーズはマキナとデザイナーが同じだったと聞いています。

そうすると、特異な巻き戻し機構もデザイン上の一貫性が見える気がします。

ミニマキナと思うと、使うのが楽しくなりますね。

efunon様、ご参入ありがとうございます。

コニカI〜IIIのクラシックなデザインと、優秀なレンズはこの機種を選ぶ大きな理由です。

軍艦部上面のサムレバーに収斂してしまう以前の巻き上げ機構は百花繚乱で、それを使うのも楽しみの一つです。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/08(Sat) 23:51 No.1726

2020/08/08(Sat) 23:51 No.1726

1970年発売

エレクトロ35シリーズの中で,若干小型化され,35mmf1.8ともっとも広角。

距離計連動、最短0.8m

絞り優先EE、感度ASA25-500

シャッター速度1/250〜8秒だが、ファインダー内はオーバーとスロー警告ランプのみで速度は表示されない。

電源:4SR44

重量550g

そこそこコンパクトで、4群6枚ガウスの大口径広角という魅力的なスペック。

若干重量が大きく、シャッターストロークが長い。

二枚羽シャッターのボケ味を指摘されることがある。

操作する感触の気持ちよさは、C35FDのほうが若干勝るかな?

この状況ならこの程度のシャッター速度が切れてるな、という勘所が身についている人に勧めます。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/08(Sat) 23:53 No.1727

2020/08/08(Sat) 23:53 No.1727

1972年発売(ブラックは遅れて73年)

エレクトロ35系で最も軽量コンパクト。4群4枚 40mmf2.8レンズ。

距離目測、最短0.9m

絞り優先EE, 感度ASA25-1000

シャッター速度1/500-4秒

電源:4SR44

重量365g

これこそヤシカからのローライ35に対する回答だと思う。

固定鏡胴だが前面への突出が少なく、なによりセットアップする必要がなく速写製が高い。

巻き上げ、巻き戻し、ヒンジで開く裏蓋など操作配置は標準的でとまどうことは何もない。

操作感触は、高い高級感こそないが金属なりの確かなもので、気に入っています。

レンズの描写は、そこまで使い込んでいませんが十分にシャープだと思います。

CDS測光範囲がEV1-17なので4秒のスローをどこまで信頼できるかわかりませんが、たいしたものですね。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/08(Sat) 23:55 No.1728

2020/08/08(Sat) 23:55 No.1728

Mライカとあまりかわらない重量で、気軽に持ち出せるとはいえませんが、当時の日本メーカーの高い志が伝わってくるようです。

当時L39機の開放f値競争があったのですが、レンズ固定機にも波及したか、この次の機種IIIAの後期からf1.8に拡張されましたね。

ヘキサノン48mmf2は、同時代の例えばKalo35のProminar50mmf2と比較して、開放ハロは僅差で多いけれども、まろやかな印象で特に後ボケがざわつかない、解像だけを追い求めない高次の設計思想で作られている気がします。

以前どこかでヘキサノン48/2はレチナIIのエクター47/2に範を取っていると読んだ気がしますが、写比べると全く異なる傾向で、開放ハロはヘキサノンのほうが随分少なくシャープな気がしました。焦点距離の印象だけで語っているのではないでしょうか。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/20(Thu) 00:59 No.1732

2020/08/20(Thu) 00:59 No.1732

1954年発売,東独カールツァイスイエナ製、リーフシャッター・ビューファインダーカメラ

この機種は目測、近距離補正マークつき黒線フレームが視野に張り付くような実像ファインダー。

鏡胴周りのリングを回転させて巻き上げ・シャッターチャージを行う。

レンズは1Qマークつきテッサー50mmf2.8、カールツァイスイエナ、最短0.9m

シャッターは東独製PRESTORで、スプリングアシストなしで1/750〜1,Bという野心的なリーフシャッター.巻き上げ時に全開になるため遮光用シャッターと二重になっているが、ここが壊れているものが多く修理に難儀するらしい。シンクロつき。

レンズのカバーはシャッター、ヘリコイドも覆う釣鐘状で逆付するとレンズフードになる。

フィルム交換は底蓋と繋がった裏蓋を下に引きぬくタイプ。

巻き戻しノブは底面に目立たなくあり、軍艦部はシャッターボタンのみ。巻き上げ機構が目立たないのを極力生かして外側にほとんど突起がないデザイン。

私の個体も例に漏れずセルフキャッピングができず、修理店に断られたため巻き上げごとにレンズ前面を覆うか服に密着させて光線漏れを防いでいる。

写りは非常に良好。

この後距離計連動モデルや露出計内蔵、レンズ交換式に発展、シャッターは安定したコンパーが人気。

私はシンプルな初期型が好み。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/20(Thu) 01:01 No.1733

2020/08/20(Thu) 01:01 No.1733

1956年発売,西独アグファ 距離計連動ビューファインダーカメラ。

35mm判普及機ジレッテシリーズの上位機、距離計連動/トリプレット型カラーアポターまたはテッサー型ゾリナーつきスーパージレッテが1955年発売、後を追って1956年にガウス型Solagon 50mmf2つきが追加された。

レンズ:アグファ ゾラゴン50mmf2、最短0.9m

シャッターは最上位機シンクロコンパー、ライトバリューつき1/500-1,B

シンプルな操作系、同時代日本製のf2クラス固定鏡胴機に比べコンパクトにまとまっている。

反面ファインダーはフレームなし素通しで旧世代の印象。

巻き上げは予備角なしのレバー1作動、巻き戻しはノブ。

裏蓋はヒンジで開閉するオーソドックスな方法。

シャッターの切れはフォーカルプレーン高級機に及ばないが、機能的にはそれに匹敵する。

Solagonは評判が高いが、同時代のXenonやHeligonとは同傾向の画質で、明らかな優劣は感じられない。朴念仁なので。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/20(Thu) 21:28 No.1736

2020/08/20(Thu) 21:28 No.1736

1963年発売、小西六写真工業製(Konica社名変更は1987)レンジファインダーレンズ固定機。

従来の高級機コニカIIIシリーズから、大幅に設計変更コストダウンしたコニカSを1959に発売、セレンメーター指針がファインダー内で確認できるSII(1961)を経て、レンズを伝統の48mmf2から47mmf1.9に変更したSIII(1963)となった。自動露出のオートSと同年発売。

コニカIIIA同様パララックス,画角自動矯正、採光窓ブライトフレームファインダーを受け継いている。

操作系はSから招き猫レバーから、ライカMに準じるオーソドックスなものに変更され、個性は失った。

アクセサリーシューはホットシューではない。

当時の標準的レンジファインダー機、例えばキャノネットよりやや小型で、セレンはサークルアイ方式ではないのでフィルター補正は手動だが、デザイン的には高級感がある。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/22(Sat) 17:27 No.1737

2020/08/22(Sat) 17:27 No.1737

1959年富士写真光機製 距離計連動 セレン露出計連動 ビューファインダーカメラ

レンズ:フジノン4.5cmf1.9(4群6枚ガウス型)背面ダイヤルによる焦点合わせ 最短0.8m

シャッター:シチズンMLT 1/1000-1,B、ライトバリュー、カップリング解除可能。

セルフコッキング,底面レバー巻き上げ,クランク巻き戻し

採光式ブライトフレームファインダー、パララックス自動補正、

重量:770g

当時の高級機。フジノン45/1.9の性能は開放から大変良く、距離計基線長も長く、若干の画角の差はあるが、ライカMに50mmf2しか付けないなら、ほぼ同じ結果が得られると思う。

今となってはセレンメーターは当てにならない場合もあるが、あって困るほどのスペースも重量も食っていない。焦点合わせは右手背面のダイヤル、距離は軍艦部上面の回転指標、隣に露出計指針窓。

巻き上げは底面右手、巻き戻しはギアで90度傾けて左肩にクランクがあり、上面は大変すっきりしている。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/26(Wed) 23:49 No.1738

2020/08/26(Wed) 23:49 No.1738

カプセルカメラXAシリーズの3番目(XA:1979, XA2:1980)

レンズ:D.Zuiko 35mm f4, 4群4枚(?),固定焦点(∞〜1.5m)実際の焦点位置は記載がない。多分XA2が常焦点とした3m程度と思う。

レンズ周りのセレン光電池によるプログラムAE。

感度ASA100と400の二段階、連動範囲EV9-17(ASA100)

シャッター速度は1/250と1/30の2速

レリーズはストロークが長めで、押し込みで絞られる。

上位機種にあったセルフタイマーは省略された。

1/30、f4でカバーできない光量ではファインダー内に赤ベロ表示が出てレリーズロック

専用ストロボA9M装着,電源オンで暗所レリーズロック解除.上位機種A11/A16はオートストロボだがA9MはマニュアルGN9のみ。

フルサイズ化したペンEE3,または固定焦点化したトリップ35という機能のカメラ。

XA2:27800円,XA1: 23800円(A9Mつき)*これでXA1を選ぶ人はよほどの解脱者でありましょう。

レンズはXA2のテッサー型f3.5を固定絞りでf4に規制したものだと思っていましたが、ネット情報はあまりはっきりせず4-4との記載があります。とすると独自設計?宿題にさせてください。

XA, XA2, XA1と使ってきて、どれも素晴らしいカメラなのですが、へそ曲がりな私はXA1が好きです。日中屋外スナップなら無敵といってよいほど。2-10m程度の完全に深度に入った被写体のシャープネスは見事なもので、35mmをはめたライカと同じ仕事を、この頼り無さげなプラスチックカメラが立派に、いやそれ以上にやってのけます。

そして電池切れを心配しなくて良いのが最高です。いついかなる時でも即応してくれます。もしレンズが接合面がない4-4ならなおのこと、炎天下の車中ダッシュボードに常備していてもバルサム切れを起こす心配がありません。

XA2-XAと高級化するにつれ、テクニックを活用できるようになりますが、割り切った用途ならXA1はお勧めの一台です。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/27(Thu) 00:14 No.1739

2020/08/27(Thu) 00:14 No.1739

現役時代からXAのレンズはXA2に比べて無限遠の周辺画質が低いので風景では絞り込む必要がある、あるいは直裁的にXAはXA2より低画質である、という評価をよく聞いており、長い間敬遠していた理由でした。

1980年代にXAを使っていた友人たちも同様な感想を抱いていたようで、しばらく使った後XAを「卒業」してローライ35SEなどに移行、ローライのハイコントラストで先鋭なカラー画像を褒めそやしていました。

ところがジャンク千円で救出したXAをコピーフィルムで試写すると、多少周辺は先鋭さが落ちるものの、画面の大部分は開放からかなり繊細な描写をしておりコピーの解像力に負けていません。80年代皆が使っていたカラーポジの解像力はコピーフィルムの半分以下のはずで、なぜ背反した結果が出たのか悩むところですが、考えられる理由は、コピーフィルムはガンマが高いため、コントラストが低いレンズでも解像力さえあればよい結果が得られるのに対し、カラーポジではよい印象がなかったのではないかと思います。

左からXA1, XA2, XA。バリアのレンズカバー部分の形状が、XA1では球の一部、XA2は卵、XAはオーバルサーキット状。またXAは上面がフラットで、XA1,2はやや台形に盛り上がっている。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/08/27(Thu) 00:16 No.1740

2020/08/27(Thu) 00:16 No.1740

ただ周辺光量低下が大きめかもしれません.全長を短くするために望遠タイプになっており,レトロフォーカス型のような周辺光量増大効果がないためかと思います.しかし,この周辺の明るさの落ち方も相まって玄人好みのする,雰囲気のある描写ができるカメラだと思います.

XA のレンズの評価が実力よりも低めになった原因としてもう1つ考えられるのは,絞り優先オートだからだというのもあると思います.XA2などですと,プログラムオートなのでどうしても割と絞られてしまうのですが,XAは開放絞りを頑張って使えてしまうので,そうすると,あらが目立ちやすいのだと思います.

XA では絞り羽根が2枚で,ちょっと絞ったときのボケが余りきれいでないのと,絞り込んだときの輝点があまりきれいに写らないのは,上記の諸問題よりも気になります.しかしまあ,これは,廉価なカメラなので仕方がないのではありますが.この点についてはやはりCONTAX Tは優れていますし,もうちょっと古い固定鏡筒カメラや,その前の蛇腹型(レチナとか)の出番になります.焦点距離が長く口径も大きくてよくボケますしね.結局,いつものことながら,使い分けでしょうか??

日浦

日浦  2020/08/27(Thu) 00:45 No.1741

2020/08/27(Thu) 00:45 No.1741

1957年マミヤ光機製 ビューファインダーレンズ固定機

レンズ:トプコールM35mmf2.8(4群6枚ガウス型)

シャッター:セイコーシャMXL(ライトバリュー)1/500-1,B

セルフコッキング,レバー巻き上げクランク巻き戻し,カウンター自動復元

距離目測、最短0.6m

オリンパス35が先鞭をつけ、流行した35mmレンズ固定装着のオーソドックスなビューファインダーカメラのひとつ。国産では最も早くライトバリューを採用。ただしシャッターは倍数系列ではなく、絞りとの連動もしていない。単独露出計の目盛りを移し替えるだけ。今となっては絞りシャッターカップリングはないほうが便利なのでこれでいい。

同時発売のマミヤワイド(距離計連動)とともに、通常は新種ガラス使用と銘打たれたセコール35mmf2.8(4群6枚)が付いているが、ワイドEにはトプコールが装着されたものがある。

ワイドにもトプコール付きがあるとするサイトがあるが、現物も画像も見たことがない。

マミヤは多くの他メーカーにボディを供給していたが、逆にマミヤボディにセコール以外のレンズ銘柄は、マミヤシックスのズイコー、シムラーがある。

さて、ホースマンプレス104に装備されたマミヤセコール105mmも東京光学製といわれていて、マミヤワイドのセコールはマミヤ自社製なのか、東京光学製の刻印違いなのか、別とするとなぜ東京光学から供給を受けたのか、自社製供給が不足するほど当時人気だったのか?大変疑問がある。

写りは大変良好だが逆光に弱くゴースト、グレアが出やすい。当時の広告では内部の迷光対策を宣伝しているが、しっかりしたフードは必需品。

このスペックにしては過剰な重量で、ライカM+35mmよりだいぶ軽いのだが、レバー巻き上げに予備角がなく操作感は滑らかさに欠け、Mライカより持ち重りがしてしまうのは不思議。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/09/02(Wed) 22:22 No.1742

2020/09/02(Wed) 22:22 No.1742

RFの最初期型が55年のAです。本体に厚みがあり、ビハインドシャッター。

テッサー型45㎜F3,5は、レンズ交換型ミノルタ35の梅鉢レンズにほぼ同じ物。

レバー巻き上げ、セルフコッキング。57年にはブライトフレーム付きのA2になる。レンズも45mmF2,8になる。

58年、100mmのレンズと、45mmの交換できるようになったのが最終型。(この間細かな改良がある)

私の個体は、シャッターがコーナンフリッガーから、5枚羽のシチズンに成った、後期型F3,5のAです。レンズほぼ梅鉢なので、写りは良い。コートの問題で、カラーには強くない。

本体に厚みが有る。加えてレバーの巻き上げ角が大きい。保持性は悪い。

ナースマン

ナースマン  2020/09/26(Sat) 10:16 No.1750

2020/09/26(Sat) 10:16 No.1750

スプリングのパール。48年135に成り、沈胴のコニカⅠ。ヘキサーF4,5、3,5,2,8付。

51年コニカⅡ。此れはダブルヘリコイドと言われる半沈胴。

ヘキサノンF2,8付。補色RF。シャッターチャージは手動。

曲線型のレンズボードのエプロンが特徴。55年レンズをヘキサーF3,5、2,8にした普及品ⅡB。

56年ⅡA。レンズをヘキサノンF2へ、Ⅱの半沈胴にストッパーを付け、やっと固定鏡胴へ。普及品としてヘキサーF3,5付ⅡBm(此れは、ⅡBと違い、固定鏡胴)

57年Ⅲ。前面レバー巻き上げ。セルフコッキング。ブライトフレーム付。58年ⅢA。パララックス修正の生きているファインダーへ。

私の個体はⅢA。ノブ巻き上げ、シャッターチャージだが、Ⅲより小型。私Ⅲも持っているが、前面巻き上げよりⅡAの方が使いやすい。(Ⅱ、ⅡAは、アイトレットが無い、ケースが必要)

ⅡAもⅢも48㎜F2ヘキサノン。此れはズミクロン並みに使えるレンズ。ⅡAは私にとって現役カメラ。

画像はⅡです。

ナースマン

ナースマン  2020/09/26(Sat) 11:43 No.1751

2020/09/26(Sat) 11:43 No.1751

現物写真よりも、当時の広告の方が貴重かもしれません。

ミノルタAは、学校の先生がお持ちでしたので印象に残っています。持たせていただくとごろっとして驚きました。

45mm梅鉢は、24x32用設計のために、ライカにつけると四隅の解像力が不足するという話を聞いたことがありますが、レンズシャッター機は一足先に24x36だったのでしょうか。描写はいかがでしょう。

コニカIIAは、程度が良い個体はなかなか見かけません。

ヘキサー50mmは、4枚玉かと思っていましたが、ヘリアー型5枚玉だったんですね。認識を改めました。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/10/04(Sun) 11:01 No.1752

2020/10/04(Sun) 11:01 No.1752

カメラ発売当時の広告。細かいデータと共に、企業の当該機の特徴が、端的に表現されています。確実な一級資料だと思います。

梅鉢レンズ。(ミノルタ35の梅鉢は24×32なので、周辺が流れる)此れは、使ったことのない方の偏見?

ニコンS(24×34)とS2。同じレンズで、問題ありません。

ミノルタAのレンズ。レンズシャッター機ですが、ビハインドシャッターなので、ミノルタ35の梅鉢とほぼ同じ時期の設計と思います。梅鉢にはF2,8の後期型が有ります(A2にもF2,8がある)

本家のテッサーもF2,8は周辺が流れます。均一に流れさすか、中心部を鮮明にするか。この設計思想の差だと思います。

F3,5モノクロは良いのですが、カラーは?です。F2,8はカラーも良いので、コートが変わった?のだと思います。

ヘキサノンF2,8。PHOTOGRAPHYの広告はⅡAの物ではなく、Ⅱの物です。従ってレンズはヘキサノンF2.8です。コニカは周辺部の流れを均一にするため、テッサー型のヘキサーではなく、ヘキサノンにしたと思います。

ナースマン

ナースマン  2020/10/05(Mon) 13:13 No.1756

2020/10/05(Mon) 13:13 No.1756

1970年 富士フィルム製 セレン光電池によるプログラムEEレンズシャッター機

レバー巻き上げ,クランク巻き戻し

1967年発売の初代フジカコンパクト35を、プラスチックと軽合金により軽量化(440g→360g)

レンズ:フジノン 38mmf2.8、4群5枚、前玉回転、目測。

シャッター:セイコーLA (プログラム1/250-1/30、B、マニュアル絞りはX接点:1/30固定)

フィルム感度ASA25-200

当時としては軽量の初級機.キヤノンデミのようなモナカ構造。

レンズ周辺や感度表示はプリント。操作感触は極めて安っぽい。

ただ当時のカメラ毎日カメラ白書の成績が、驚異的な高画質だったので興味を持ちました。

レンズ突出量はそれなりにありながら、5枚構成というのは小型化のための多数枚構成ではなさそうで期待できます。

れんずまにあ

れんずまにあ  2021/01/30(Sat) 21:39 No.1786

2021/01/30(Sat) 21:39 No.1786

とは逡巡したのですが先述のⅢ型をお話するにはこの機種にも触れませんと片手落ちと思いましたので、ご紹介いたします。

コニカⅡBは四年ほど前に発表されたコニカⅡの普及機として1955年にⅡ型のラインナップに加わった機種です。

詳しい説明はWeb上にいくつか見る事が出来ますのでご参考にされると良いと思います。

Ⅰ型の武骨な印象を和らげるために、エプロン部に曲線が取り入れたデザインがこのカメラのモダンさが表れています。

レンズはヘキサ―50mm F2.8と画像のF3.5 です。

このレンズをWヘリコイドの沈胴式鏡胴に入れています。

シャッターは定評の有るコニラッピッドS B、1〜1/500です。

先行したⅡ型にはTが用意されていましたが、ⅡBは普及機の位置づけで省略されています。

昭和30年にF3.5付きで27,000円。今日ならざっと五十数万位ですかね。フルサイズ機に標準域のズームレンズ付きの値段くらいです。

工作精度が素晴らしく、少しの整備で実用になる個体も多いと聞きます。美しくて小さくて少し持ち重りのするカメラです。

efunon

efunon  2021/01/31(Sun) 00:43 No.1789

2021/01/31(Sun) 00:43 No.1789

れんずまにあ様が投降した、ライトコンパクト以前に、コンパクトが有ります。コンパクト35と、ライとコンパクト。レンズ、シャッター共同じですが、重さ以外に差が有ります。

ライトコンパクトは、プログラムシャッター。Aを外すのは、フラシュ用。30sでの絞りだけです。

これに対して、コンパクト。Aを外し、絞り、シャッター速度共にマニュアル設定ができます。

当時のセレンが不安定な現在、コンパクトは、マニュアル撮影ができる。今と成っては、此方の方が生き延びている。

ライトコンパクトS,コンパクトSはRSを装備、F2,5にアップグレイドしている。(加えてセルフシャッター装備)コンパクト35、ライトコンパクト(コンパクト35S,ライトコンパクト35S)共に写りは抜群。コンパクトカメラを発売したフジの意気込みが感じられる。

私、コンパクト35とライとコンパクト35S持っている。がコンパクト35Sが手に入らなかった(数が少ない)コンパクト35S,めぐり合うと速買いだと思う。

当時のフイルムの性能。これ等のカメラ、ASA設定が200迄しか無い。現代の400フイルムは使うのが厄介。現代では、記録用の100フイルムがベストと思う。

ナースマン

ナースマン  2021/02/01(Mon) 17:05 No.1795

2021/02/01(Mon) 17:05 No.1795

此れは、昭和29年発売のニコンS2のコピー版(一般にRFコンタックスのコピーと言われれが、時代背景を考えると、私はニコンS2のコピーだと思う)

フォーカルシャッターを、コパル500sのレンズシャッターに、レンズを固定式にした物。

外観は、ほぼニコンS2に類似。但しファインダーは、等倍ではなく0,7倍。仕上げもニコンには劣る。

レンズが2種類。ヤシノン45mm、F2,8付(4群5枚、12500円)とF1,9付(6枚玉、18000円)共に富岡製。

F2,8でも5枚玉のクセノター。当時から写りには、評判が。

私の個体は、F2,8の方。確かに写りは良い。然し、価格の差、ニコンとは差が。

私、別に父の形見、ニコンS持っているが、仕上げが遥かに劣る(特にメッキ、作動感)

とは言え、後のセレン露光のヤシカリンクス(F2.8)CDS自動のエレクトロ35(F1,8)の基礎を作ったレンズである。

ナースマン

ナースマン  2021/02/01(Mon) 17:47 No.1796

2021/02/01(Mon) 17:47 No.1796

コンパクト35はマニュアル露光ができるとは、認識していませんでした。

当時のEE、任せ切るには不安があり、またマニュアル露光の腕に覚えがある方がまだまだ多かったと思います。

当時距離目測も当たり前のように使いこなしていたのでしょうね。

れんずまにあ

れんずまにあ  2021/02/01(Mon) 18:31 No.1798

2021/02/01(Mon) 18:31 No.1798

1955年、フイルム会社の団体が<芽生えカメラ>を構想。

57年これにフジが呼応したのが、57年のフジペット。

此れは120フイルムを使った66ボックスカメラ。

小学生対象と言うことで、黒、赤、黄、緑、グレー、橙、金のカラーも有った。61年にはセレンEEのフジペットEEも出来た。

57年、此れを135にしたのがペット35。こちらはフジペットの兄貴分。

中学生用?45㎜F3,5フジナーK、200sコパルシャッター。目測前玉回転3枚、此れは光学ガラス3枚玉。

プラスチックとアルミ製で300g。本体もフジペットより小型。

このカメラ、フジが本気で作った、コンパクトフジカの元祖。

レンズがしっかりしている 。隅は流れるが、なだらか。

ノバー付きのイコンタ35と差が無い。いかにも銀塩と言う画像。

現代の高級フイルムより、記録用フイルム辺りが、よく合う。

全て手動であるが、銀塩写真機の基礎が学べる。

構造が簡単で、故障が無い。私のように目が悪い老人にも使える。

此方も黒、赤、緑の3色ある。私の個体は緑。

ナースマン

ナースマン  2021/09/02(Thu) 16:51 No.1901

2021/09/02(Thu) 16:51 No.1901

大学時代、年上の後輩がFuji Petで写真入門したと話しておりました。

当時は裏紙つきロールフィルムがとりわけ安かったこともあり、今では想像できない子供用ブローニーカメラが成立したのでしょう。

単玉70mmf11でシャッター速度1/50とB、多分晴天屋外ではネオパンSSでf16からf22の条件でしょう。

そうすると固定焦点でも被写界深度が深く、6x6の大画面で拡大率が低く、露光不足や過度による諧調の低下を救ってくれる。

大伸ばしはしないので多少のボケは気にならない。

ペット35はブローニーの有利さを捨てた代わりに、短焦点のメリットを最大限使って明るいf3.5でも実用距離を十分深度に入れられます。

しかもお子様用ではもったいなさすぎるほどの3枚玉。

だってツァイスイコンやレチナのベーシックも3枚玉なんです。似た対象ユーザーのフェラニアは単玉です。

最近トリオターやカッサーなどの3枚玉を高く評価していますので、フジのこだわりは素晴らしい。

絞りの選択肢が大幅に広く、開放なら屋内や夕方でも撮影可能でしょう。

コニレットと競合するでしょうが、汎用フィルムが使えるペット35が圧倒的有利かと思います。

総じて、子供用とは思えないほどの高いスペック。

こういうのを投入してくるのは、やはり日本人の凝り性、子供を軽視しない真摯さでしょうか。

将来のヘビーユーザーを養成する意図は、ナースマン様を拝見すると、完全に果たされたと確信します。

れんずまにあ

れんずまにあ  2021/09/02(Thu) 18:39 No.1902

2021/09/02(Thu) 18:39 No.1902

ここではすでに1型が紹介されていますが、僕としては距離計搭載機の精度にしびれました。もちろんファインダの明るさや繊細なフレーム、ボディの小ささ、美しさ、巻き上げ操作の軽さなども。

特に、入手したIII型がシンプル形状を保ったまま距離計を内蔵しており、かつ、コンパーシャッターという最高の仕様でした。窓枠もなし、革も緑で、僕の理想のモデルです。ただし要整備(シャッター粘り、距離系ズレだけですが)なので、どうするか考えているところです。

定点露出計内蔵の最終期、Werramatic や、オートアップと同等のアクセサリも順次届く手はずになっています。

拙宅にもいくつかありますが,十分使いこなせておりません。

交換レンズがまた魅力的ですね。

近接デバイスがあったとは全く知りませんでした。本編でも深く掘り下げられるのでしょうから、楽しみにお待ちしております。

計画経済ならではの仕上げの荒さが少し目につきますが、愛すべきシステムと思います。

初期型のテンポールシャッターを修理してくれるところがないかなあ...

Werra5, Tessar 50mmf2.8, 開放,1/30, 富士フィルム業務用400

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/08/31(Sat) 17:15 No.2587

2024/08/31(Sat) 17:15 No.2587

すでにかなり、情報過多ですが・・

https://shiura.com/camera/werra/index.html

シャッターですが、検索すると、修理ノウハウのありそうな修理屋さんが、数件、見つかります。

「ヨコタカメラ」さんはウェブでPrestorの修理をされた記録を記載されています。

https://yokota-camera.com/wp/werra%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%81%AE%E4%BF%AE%E7%90%86/

「まつむらかめら」さんは X でバックシャッター付きのシャッターをいじるのが好きだと

書いておられるので、Prestor は対応できるのではないかなと思います。

https://x.com/search?q=%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%A9%20from%3Aclassicalcamera&src=typed_query&f=live

うちは、ジャンク4台セットを買ったのですが

I : Vebur シャッター粘り --> 修理した

III : Compur シャッター粘り --> プロに依頼するか検討中

V : Prestor 1/500秒仕様 完動

mat : Prestor 1/750秒仕様 シャッター不動、メータ不動

という具合でした。mat は部品取りにお譲りしてもいいかもです。吊り輪も欠品ですので。

I や mat は少し整備のため分解しましたが、ボディ、裏蓋、距離系フレームなどがダイキャストで、

プレス部品の箇所を裏打ちするように入っており、思った以上に硬派な作りだと思いました。

レンズもまちがいないものですし、なかなか合理的な設計になっている感じがします。

ただ、シャッターが確かに難点かもですね。

接写アクセサリは添付画像のようなもので、2種類あり、これは寄れる方です。

日浦

日浦  2024/08/31(Sat) 22:31 No.2588

2024/08/31(Sat) 22:31 No.2588

といってもX入ってないので見られなかったのですが(笑)アメーバブログやってはおられるようです.ぼちぼち検索していきます。

オートアップは今まで見たことがない形状で、とてもそそられますね。

続々色々と到着予定ですね。記事を楽しみにしています。

私も久しぶり引っ張り出して動かそう...

拙宅には1型とWerramaticが,稼働しています。

シンプルな1型は、PRESTORシャッターの遮光機能が故障しており、巻き上げで全開してしまうため、レンズを覆ってやる必要があります。

まあそれは、セルフキャップが故障しているフォーカル機でも同じなので、ちょっと面倒だな程度ですけど。

WerramaticのPRESTORシャッターは大変快調で、露出計も動いているので操作して楽しいです。ただし交換レンズが薄い曇りがあり、標準だけで使うのなら,非常に快適な上下像距離計に後ろ髪を引かれますが、とりあえず1型でいいのかなとも。

しかしこれで大衆機なんですよね。すごいなあ。

Werramaticと交換レンズ35mm,100mm

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/09/01(Sun) 21:16 No.2590

2024/09/01(Sun) 21:16 No.2590

この種のEEコンパクトカメラは初代キヤノネットからしてF1.9で、その後もスペック競争のため F1.7 近辺のレンズを搭載した大きく重いカメラが主流でした。写真のフジカコンパクトデラックスもフルマニュアル撮影が可能ですが、約650g とかなり重いです。

しかし、コニカC35(じゃ〜に〜コニカ)の出現により小型化へかじを切ります。コニカC35やフジカGER(330‾350g)のように軽量化が進みますが、多くはEE専用機でマニュアル露出ができないとか、電池がないと動作しないものがやはり多数派です。

そのような中で、メカニカルシャッターを搭載し、電池がなくても動作する限られた機種が、オリンパス35RC(410g)と、このリコー500G/GS/GX(420‾440g)になります。初代キヤノネットや前述のフジカコンパクトデラックスからすると F2.8 へと暗くなりましたが重さが 2/3 以下に軽量化され、ボディの幅やレンズの突出量も相当短くなりました。

35RCに対するリコー500系の利点は、マニュアル露出時も露出計が動作すること(ファインダ内で適正絞り値が指針表示される)、シャッター速度の低速側が 1/8 まであること(オリンパス35RCは1/15まで)の2点が大きいと思います。

リコー500系共通の特徴

・メカニカルシャッター 1/8〜1/500秒, B(ビハインドシャッター・ビハインド絞り)

・針押さえ式シャッター速度優先EE

・4枚羽根絞り(猫の目でなく辺の丸い正方形) F2.8〜F16 手動設定可能

・露出計がマニュアル露出時も動作

写真のモデルは500GSで、500Gとはデザインが違うだけです。500GXになり、シャッターロック、バッテリーチェック、シャッターチャージインジケーター、多重露出機能が追加されます。

さらに興味深い点として、ほとんど国内では見かけられない(よってあまり知られていない)ようですが、台湾リコー製の類似機種があります。スペックはほとんど変わらないようなのですが、よく調べるといろいろ違いがあります。

・台湾製はフレームが樹脂化されている(フィルムレールが樹脂の黒色になっている)

・台湾製はボディの構造が違う(国内製はキヤノンデミに似たモナカ構造で、裏蓋もアイピースごと全体が開くが、台湾製は深堀りのトップカバーと、普通の裏蓋構造になっている)

・台湾製にはワインダーが取り付けられる!(スプリングモーター)

前述のように国内製で比較するとオリンパス35RCが最軽量なのですが、調べると、RICOH 500RF が公式380gで最も軽いようです。

国内生産 RICOH 500G, 500GS, 500GX 420〜440g

台湾生産 RICOH 500RF, 500ME, GX-1 380〜400g

リコー自身のリスト https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/ricoh-filmcamera/cameralist/1961-80.html

こちらには 500ME しか書かれておらず、500RF, GX-1 が出ていません。

外観参考 https://www.flickr.com/photos/zombiebirdhouse/9629430674

500ME に関する記事、貴重なスプリングワインダー装着時の画像 https://camera-kaukau.lekumo.biz/arrow/2018/06/500me-b1bb.html

500RF に関する日本語記事 https://blog.goo.ne.jp/tomys800/e/9a3ef176080b4f3ad87863800885cc6b

500RF の取扱説明書、末尾に重量 380g と書かれている https://www.cameramanuals.org/ricoh_pdf/ricoh_500_rf.pdf

距離計連動の35mmフルサイズメカニカルカメラで最軽量は、この500RFではないかという気がします。

手元の500GSは、リコーエルニカFと2台セットで送料込み1,000円のジャンクで購入しました。向こうが見えないぐらいファインダが曇っており、露出計不動とありましたが、ファインダは清掃でとてもクリアに。露出計も動作しております。裏蓋のモルトなど整備してから試写してみる予定です。全体に操作系が素直で操作感も軽く、シャッターも針押さえ式らしくストロークは長いが落ち方もよく、(試写結果はまだですが)なかなか良いカメラです。同じカメラが SEARS や HANIMEX ブランドでも売られていたようです。

日浦

日浦  2024/10/20(Sun) 00:25 No.2617

2024/10/20(Sun) 00:25 No.2617

1955年頃発売の距離計連動カメラです。レンズは富岡光学TRI-LAUSAR 4.5cmF3.5

シャッターはコパルで B・1〜1/300 セルフタイマーあり。

枚数カウンターは手動セット・順算式。ノブ巻上げ、巻き戻しでセルフコッキングではありません。

1950年代半ばに現れ、4〜5機種の35mm距離計連動式カメラを発売した後に姿を消してしまったメーカーの最初の製品のようです。35IIAという機種が存在する為、35ISを35(大文字のアイではなくローマ数字のI)Sとする説もあります。

しかし情報が少ないですね。海外のオークションサイトにもチラホラ現れますので、さほど小さなメーカーだったとは思えないのですが。

レンズ・シャッターとも当時としては、割と上級品で組んであると思います。ただ、内部の歯車やアーム類は薄めの真鍮製で、耐久性には問題があるかも知れません。

私は、このカメラの造形が気になって手に入れました。軍艦部の直線と曲線が混じりあった段付きの柔らかいな姿、カメラ本体を薄く見せようとフィルム圧板の取り付け部をわざわざ裏蓋をプレスで押し出している努力。どちらも他より綺麗に見せようとする熱意を感じ、どこか海外からの品のような個性を感じます。

どなたかこのカメラメーカーについてご存じでしたら、何かご教示頂けると嬉しいです。

かつてのカメラコレクターズニュースに執筆された方々のような、真のコレクターでいらっしゃいますね。

私は戦後黎明期の産業について全くわかりませんが、カメラレビューも無くなり、粟野様も身罷られた現在、このような高度な情報の行き場がなくなっています。

受け皿があればよろしいのですが...

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/02/08(Sat) 22:20 No.2722

2025/02/08(Sat) 22:20 No.2722

申し訳ありません。私はカメラコレクターと言われるほどの者ではございません・・。その証拠に最も高価なカメラでも1万円台、殆どはワンコインから数千円で手に入れた物ばかりです。「何だかボロっちぃけど、動くかな?」というブツをリサイクルショップで手に入れ、撮ってはバラしの繰り返しをするのが好きなだけです。ですから自慢できるようなカメラは持っていません。私が変わったカメラばかり投稿するのがいけなかったのかもしれませんね。今度はもっと一般的なカメラも混ぜてご投稿しますね。

ただ、フィルムカメラに関するコンテンツが確実に減りつつある現在、こちらのような素晴らしい情報交換の場が存在するのに便乗し、「こんなカメラもあったよー、こんな風に動くよー」とご紹介する事でフィルムカメラの楽しみを一人でも多くの方に共有していただきたかっただけです。

1958年発売の距離計連動35mmカメラ

レンズはヘキサノン48mmF2.0(5群6枚)

シャッターはセイコーシャMXL(B・1〜1/500)

重量は800g(実測)定価34,700円

巻き上げは鏡胴脇のレバー2回押下

発売数か月後により明るい50mmF1.8レンズ搭載機が追加されました。

一度は覗いてみたくなる「生きているファインダー」のコニカIIIAです。

III型の軍幹部を大幅に改めてプリズムブロック3ケとレンズで等倍ファインダーを実現しています。ブライトフレームはパララクス補正に加えてフレームの大きさまで変化させるという複雑な動きをします。ブライトフレーム採光窓を追加し、重なり合った2枚のマスクフレームが移動することで画角の変化を表現しています。

プリズムを使用していることでファインダー内への埃侵入や曇りの発生が抑えられており、製造から60年以上を経ても視界はとてもクリアです。接眼部・対物側ともプリズムが露出していますね。

IIIA・IIIMで使われたプリズム式のファインダーは後継のSシリーズではコストと重量削減の為かガラスとミラーの組合せ式に戻りました。

またIIIAになってセルフタイマーレバーと「猫の手」巻上レバーのデザイン、巻き戻しノブが変更されています。

1959年発売の距離計連動・露出計連動35mmカメラ

レンズはヘキサノン50mmF1.8(5群6枚)

シャッターはセイコーシャSLV(B・1〜1/500)

重量は825g(実測)定価36,500円

巻き上げは鏡胴脇のレバー2回押下(ハーフ時は1回)

IIIA発売の翌年、セレン電池式連動露出計とハーフフレーム撮影機能を追加したIIIMが発売されました。IIIMには48mmF2.0レンズを搭載したモデルは存在しなかったようです。

セレン電池パネルは大型の跳ね上げ式で、折り畳むとファインダーや採光窓を塞ぐ形になります。ただ、このヒンジがセレン電池パネルの枠と一体の薄いプラスチック製で、開閉には気を使います。事実、出回っているIIIMのほとんどの機体ではヒンジ部分に破損やヒビが見られます。ストラップで首から下げる時も引掛けないように注意しています。

ハーフフレーム撮影には付属のハーフマスクを使用しますが、これも失われていました。このマスクの造りは、アパーチャーのマスク部分とアームを押すためのツバが一体化されていて結構剛性の高いもの。巻取りスプールの上部にあるアームがツバで右側に押されると、猫の手1ストロークでハーフ分巻上げとシャッターチャージが同時に行われます。ハーフ使用時には背面の窓に赤マーク出ます。ただ、ハーフで撮ると中望遠になってしまうので、どれくらい需要があったのか・・。

またこのIIIMでホットシューが装備されました。

コニカIIIAの後に発売されたIIIMではシャッターもセイコーシャMXLからSLV

へと変更されました。

これは新設された露出計のメーター部分がIIIA迄のセルフタイマーのスペースに設置された事が理由です。MXLはシャッター内部にセルフタイマーが内蔵出来ないこと、SLVは当時新しい製品だったことで採用されたと言われています。

シャッターの変更に伴い、外観はもとよりシャッタースピード系列も変更されました。

MXLはB・1・1/2・1/5・1/10・1/25・1/50・1/100・1/250・1/500

SLVはB・1・1/2・1/4・1/8・1/15・1/30・1/60・1/125・1/250・1/500

大陸系列から倍数系列になり、1速増えています。

更にLV値でのリングの連動が無くなり、絞り・スピードも単独で操作できるようになりました。LV値は鏡胴下に表示されます。

IIIMは最終型しかもハーフ切り替えなので以前から気になっていましたが、ハーフマスク紛失個体が多く、近所にレンズ程度が良い個体があるものの、セレンカバーが破損欠損していたりで結局手にしたことがありません。

マスクは自作すればなどと気楽に考えていたら、そんな複雑なシステムなんですね。紛失個体に気軽に手を出さないでよかったかも。

その点ではオーソドックスな最終発展型のIIIAの方が現実的かもしれません。

レンズはf2とf1.8の描写の差など興味深いです。

実用上1/3絞りが大きな違いにはならないと思いますが、セールスでは大差になった時代なのでしょう。

それよりも、シャッター速度が倍数になった方が大きいですね。まあ今使うにあたって大陸系で困ることは少ないのは確かですが...

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/02/23(Sun) 10:05 No.2740

2025/02/23(Sun) 10:05 No.2740

私もマスク部分は自作するとして、アームを押すのにどうすればよいのか思いつきません。軍幹部を開けて対処するにも、戻すのが面倒ですし。

わずか5mm程度水平に押すだけなのですが、結構左方向へ押し返す力が掛かっています・・。純正のマスクが付いている機体を探すのが一番かと思いますね。

1959年発売

フジの35mm固定鏡胴マニュアル露出コンパクトカメラ。

シャッターはコパルで B・1/25〜1/200

レンズは3群3枚フジナーK 4.5cmF3.5 最短撮影距離は0.5m弱

定価はケース付きで¥41,000 重量は実測295gです。

枚数カウンターは手動セット・順算式。シャッターはレンズ鏡胴脇のレバー左手側を下げてコッキング、右手側を下げてレリーズ。その後、背面の小さなレバーを右にスライドさせてフィルム巻止め解除となります。このレバーはフィルム巻き戻しの時にも使用します。

貼革は他に赤・緑色も確認、機種名はレンズ右上ボディに刻印されていますが、少数ながら機種名をプリントしたシールを貼付した機体も存在を確認しましています。

言わずと知れた35mm子供用カメラの決定版、ペット35です。定価41,000円は当時の物価を考えれば現在の5万円くらいになるでしょうか。

スペックだけで見ればコンパクトなサイズで必要最低限の機能、35mmフィルム入門用としても十分の出来だと思います。3枚玉の写りが良いのは現在も多くのファンがいることで証明されています。私もファンの一人です。ストラップが使えるようアイレットが両側に付いているのもポイント高いです。

フジペットシリーズは、ブローニー版は固定焦点の単玉レンズ、シャッターがBと1/60だけで絞り動作のみフジペット(1957年発売)は手動、フジペットEE(1961年発売)はセレン電池により変化するものでした。

フィルム室に貼ってあるシールには「ネオパンS〜SSS」のイラスト。「SAFETY FILM」の文字も確認出来ます。その意味はネットで調べるまで分かりませんでした。

1958年発売 レンズ固定式35mmカメラ、BALDESSA-1に連動式距離計を追加装備したモデル。1bでは更にセレン電池による非連動式露出計を備えます。

レンズはColor-Baldanar 45mmF2.8(3群3枚)

シャッターはプロンターSVSでB・1〜1/500、LVによるSSと絞り環のカップリング有り、セルタイマー有り。ハーフミラー処理をされたファインダーにはブライトフレーム。枚数カウンターは底面の巻上レバーの影に有り、手動セット・減算式。

全体的に丸々とした可愛らしいデザインを持っています。やや独特な操作系を持っています。軍艦部にはアクセサリーシュー以外何も無し。レリーズは鏡胴脇、フォーカス操作はその上のダイヤル回転で行います。

底部にコニカパールに使われてたような形状の巻上げノブ(折り畳み式)が配置され、これを起こすと枚数カウンターが見えます。巻上げノブ半回転で1枚巻上げ。カメラのスタンドを兼ねるT-RレバーをR側にスライドさせると固定されていた巻き戻しレバーがパっと立ち上がります。突き出た三脚穴の金具にはフィルムリマインダーの小さな窓が有ります。

本機は使って見ると見易いファインダー、フォーカス操作も慣れれば右手人差し指で出来るなど、変わってはいますが良く練られたカメラかと思います。少々傷のあるレンズですが、実写はヌケも良く華やかに写りました。

機能的にはレチナIIISと同じですが、皆様ご存知の通りマウントが微妙に違っていてレチナとは互換性がありません。

標準クセナー50mmf2.8の写りは満足行くものでしたが、数年後海外通販でテレクセナー135/4を入手できた以外全く交換レンズが入手できず、諦めて行きつけ店舗で下取りに出したところ、135でも珍しいのか即座に買い手がついたようです。

おそらくご紹介のバルデッサと同じボディで、独特の操作性ですね。

ごろごろしたハンドリングで、ケースがあったので取り落とすことはありませんが、底部のキーでフィルム送りするので裸で使うとちょっと怖い。

最近トリプレットがすごくよく写ることを再認識し、各社のベーシックな小型カメラに興味が向いています。

画像バルダマチックIII バルダクセナー50/2.8開放,1/30,フジカラー業務用400

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/03/15(Sat) 18:56 No.2762

2025/03/15(Sat) 18:56 No.2762

レンズ交換式があったのですね!写真を見ると確かに同じボディのようです。ちょっと興味がでちゃいますね。

ブライトフレームを綺麗にするのにトップカバーを外したら、空きスペースが・・1bに露出計を入れるための空間がポッカリ空いてました。

1972発売。距離計連動式プログラム自動露出カメラ。

レンズはミランダ/ソリゴール 38mmF2.8 撮影距離は0.9m〜∞

電子シャッターはセイコーESF(SS4〜1/800)でシャッターをロックするリングを備え、ソフトレリーズも標準。フィルム感度はASA25〜800

セルフタイマー無し、ホットシュー以外に外部フラッシュ用ソケット有り。±1段の露出補正有り。

当時一眼レフ専業だったミランダカメラ唯一の距離計連動コンパクトカメラです。

コニカC35の大ヒットの後を追うように多くのメーカーから同じようなサイズのコンパクトカメラが発売されました。ミランダカメラもカメラの小型カメラブームの流れに乗ったようです。

センソレットのボディはC35より50グラムほど重く420gあり、持った感じもしっかりしています。

電池は現在は生産を終了しているHM-N(NR52)型水銀電池 1.35Vを2個使用しますが、LR44の高さをかさ上げした物を2個入れることで代用できます。

この大きさのカメラには珍しい露出補正ノブを持ち、専用フラッシュを使用することでフラッシュマチックも実現。またテレ/ワイドコンバーターレンズが用意されていました。クロームボディには6色の貼革バリエーション、ブラックボディも存在しました。

ファインダー内表示はC35のような指針は持たず、フラッシュマチックの時にだけ絞り値が表示されます。以上の内容でC35とほぼ同価格はミランダカメラの企業規模ではかなり頑張った方でしょう。

写りは線が細くやや寒色系で、コニカがC35で狙った写りとは路線が違うように感じます(私の個体だけだったらすみません)。

1972年発売の35mm距離計連動・SS優先自動露出カメラ

レンズはキヤノン40mmF1.7(4群6枚)撮影距離0.8m〜∞

シャッターはコパル(B・1/4〜1/500sec) フィルム感度はASA25〜800 セルフタイマーあり

ファインダーはパララクス自動補正あり 絞り値表示あり カウンターは自動リセット・順算式で、表示が1になるまでシャッターは切れません。使用電池はH-D水銀電池1ケ(LR44で代用できます)

1961年に高機能・低価格で発売されて業界を震撼させたキヤノネットの3世代目にして最終機。2世代目のニューキヤノネットとの違いはバッテリーチェックボタンの有無や巻き戻しノブの形状などごく僅かです。

絞りリングをA位置から外せばマニュアル撮影が可能、その場合露出計は切れます。重量は615g。同時代の競合機種コニカC35FDに比べ大きさはさほど変わりないが1.5倍近く重い。

小型レンジファインダーカメラとしては優等生で、安定して良く写ります。欠点らしい欠点も無く、逆にそれがつまらない、と思う事さえあります。

その為か、せっかく綺麗にレストアしたのに何故か持ち出さない1台です。

10年間以上販売され続け、販売台数は100万台以上と言われていて、比較的良く見かけますが状態の良い物は少なくなりました。

私,今は「狸おやじ」の名で中判カメラやシートフィルムの紹介をしておりますが,若い(少年の)頃にこのキャノネットQL17とコニカC35FDを使っておりました。どちらもコンパクトで使いやすいカメラですが,仰るようにQL17はC35FDと比べると少し重い。F16に絞り込んだ時の解像度を四つ切プリントに拡大して比較したことがありますが,C35FDの方がQL17より(特に中心付近で)良い結果でした。当時,F値の小さいレンズ程性能が良いと考えていた私には意外な結果でしたが,これがきっかけとなり,その後欧州でライカMとコンタックスGを購入し,やがて中判テヒニカを入手することになりました。レンジファインダー機の利点は,SLRより小型軽量になるだけでなく,フランジバックの短い広角系の優れたレンズを搭載できる点だと知ったのも,この2つのカメラが最初でした。自分の「レンジファインダー遍歴」の原点を見るようで,とても懐かしく拝見いたしました。

狸おやじ

狸おやじ  2025/03/28(Fri) 21:44 No.2782

2025/03/28(Fri) 21:44 No.2782

何とキヤノネットやC35FDをお若い頃にお使いになっていてのですね。羨ましいです。

これらのフィルムカメラを手にしたのが還暦近い5〜6年前、新品の頃にお使いになっていた方からのリアクション、とても嬉しいです。

私には大きなフォーマットは(今からでは)難しそうですが、写真機ならどんな物でも大好きな私は大きくてメカニカルなカメラに関する情報も楽しく拝見させて頂いております。

これからも暫くの間コンパクトカメラを中心に投稿をする積りです。偶にクスっと笑っていただけたら幸いです。

小型メカニカルカメラの詳細な解説を興味深く拝読しております。今後とも宜しくお願いいたします。私も機械式のカメラが好きですが,資金と時間が無いので収集は諦め,気に入った機材を少数選び,徹底的に使うスタイルを楽しんでいます。

コニカC35FDは,私が高校生の時に新品で買った「スタートカメラ」でした。

3万5k円程でしたが,自分の小遣いを貯めて買った最初のカメラで,長く愛用しました。ヘキサノン38mmは性能の良いレンズで,F16で撮影したポジ画像を拡大して比較すると,友人のSLR(Pentax)の35mmの画像より高解像でした。広角のレンジファインダー機は当時の(高価で重い)SLRsより高画質だったのです。れんずまにあ様の解説(No. 1721)にあるように,C35FDはフラッシュマチック機構付で,ストロボをシューに取り付けると距離計に連動して絞り値が調節されオート撮影ができる。また,露出計の針を絞り値に(SSを調整して)合わせると背景光量とストロボ光量を一致させる日中シンクロ撮影ができる。全速シンクロ同調(‾1/500秒)のレンズシャッターを駆使して,日中シンクロの基礎(リンホフテヒニカ,No. 2555-56)を学びました。

これに味を占め,次はマニュアルでも撮れるレンジファインダー機として,キャノネットQL17GIIIを購入しました。

このカメラも使い易く,10年近く現役で活躍しました。小型ながらファインダーのパララックス補正があり,総金属製のボディーは多少重いですが,見た目の洗練度はC35FDより上でした。でも若かった当時の私は,より高画質のカメラとレンズに憧れていました。丁度登山や冬山に熱中していた頃で,アルパインカレンダーや山岳写真集を見ながら,いつかリンホフとスーパーアンギュロンを手に入れたいと考えていました。それ以降の話は,このスレッドから外れますので,別の機会に「リンホフテヒニカ」等でご紹介する予定です。

狸おやじ

狸おやじ  2025/04/01(Tue) 11:07 No.2803

2025/04/01(Tue) 11:07 No.2803

1959年製非連動露出計つき距離計連動35mmカメラ

レンズはCOLOR-HAPONAR45mmF2.8 撮影距離は1m〜∞

シャッターはPRONTOR-SVS(B・1〜1/300)セルフタイマー有り LV値による絞りSSリングの連動有り

重量は実測530g カウンターは底面で手動セット・減算式

巻上げは背面でレリーズは鏡胴脇にあります。背面はヒンジ式ドア。

PORSTはドイツの写真用品商社で数多くのメーカーからOEMで自社ブランドのカメラを調達していました。このHAPONETTE EBも例にもれずRegula-Werk King KG製のカメラと思われますが、このメーカーに関しての情報が少なく確証はありません。BALDAのデザインにも通じる丸みを帯びたデザインはこの時代ドイツでは流行したのでしょうか。レンズの構成や供給元も分かりませんでした。このメーカーは機種によりIsco-Gottingen・Steinheil・Rodenstockから供給を受けていたようです。

GOSSEN製露出計にPRONTORシャッター、鍍金の質も良い方だと思うのですが・・あまり見かけません。

コンパクトで適度な重さ。握り易いですが、アイレットが無いのは残念。写りはとてもシャープで赤みがやや強いです。

1938年発売のレンズ固定式35mmカメラ

レンズはKODAK Anastigmat51mmF4.5(3群3枚)距離は4ft弱〜∞

シャッターは自社製No1 DiomaticでT・B・1/25〜1/150sec セルフコッキング・セルフタイマー付 カウンターは手動セット・順算式 重量は550g(実測)

バルナック型のように丸みを帯びたボディの黒色部分はベークライト製で貼革風の表面仕上げ。折り畳み式ファインダーや突出した鏡胴、左右対称のノブのデザインが微妙にバランスが取れていて可愛らしいです。コダックの35mmフィルムカメラとしては初期のモデルなので、フィルム押さえのローラーユニットは大袈裟です。フィルム装填時には右写真のようにローラーが2つ付いた金具を起こし、下を通します(THREAD UNDER BOTH ROLLERSと彫ってあります)。

裏蓋の圧板は底部のロックレバーと連動し、レバーを閉側に回すとフィルムをガイドレールに押し付けるようにせり出します。

圧板やローラー類はピカピカにメッキされているので、使用時は圧板だけ薄い艶消し黒色のシートを貼っています。こうすることで多少コントラストは改善します。

鏡胴カバーにはスリット状の穴があり、シャッターチャージ時には赤いサインが出ます。レリーズは同じカバー脇、小さなノブを押下します。シャッター音は小さいですが、チャージにはガッチャ!と大きな音がします。カウンター前のボタンで巻止めを解除します。フィルム巻き戻しは巻上ノブを一段引上げて行います。

世界大戦への機運が高まる中、独コダックからのレチナ入手難を恐れて開発された、との資料もありますが、どうなんでしょうか。コダックは米国内のライバル、アーガスに価格で対抗できる物を作りたかったのではないでしょうか。

レチナ同様にアイレットが付いているところもポイント高く、お散歩カメラに最適です。

上位機種のKODAK Anastigmat-Special(3群4枚)付きや、オリーブの軍用モデルも欲しいところです。

1949年発売の35mm距離計連動式カメラ

レンズはANASTIGMAT-WOLLENSAK 44mmF3.2(3群3枚)撮影距離は2ft〜∞

シャッターはWOLLENSAK SYNCHRO-MATIC T・B・1/10〜1/200 絞りは22まで有り

セルフコッキング有り、セルフタイマー無し。重量は430g 枚数カウンターは手動セット・順算式

BOLEX・ALPAの初期設計に関わったジャック・ボルスキー氏がアメリカに渡って創業したのがBOLSEY CAMERAだそうです。

1947年発売のモデルBに二重露光防止機能が付いたのがB2です。モデルBと同じようなアルミ鋳造のボディはかなりガッチリしています。軍用モデル(黒ボディにオリーブ貼革)も存在しましたが、戦場では操作部分が小さ過ぎて使いにくいような・・

距離計は上下合致式でファインダーはレンズの真上、レリーズは鏡胴右手側。巻上解除は巻上ノブを一段(手応えがあるまで)引いてから巻上げます。巻き戻しにはロックは無く、巻き戻しノブを回すだけ。ノブは伸長しないので36枚撮りを巻き戻すと指先が痛くなります。

裏蓋開放には底部のロックレバー操作で、底部ごと外れます。

レリーズは鏡胴右手側のギザギザのついたレバーを倒すのですが、1段目で二重露光防止ピンが出て、2段目でシャッターが切れるという動作をします。これでタイミングがズレるのか、手振れ発生が多いです。カメラをホールドし難いというのもありますが。写りはレンズの状態が悪いのか今ひとつ・・

使いにくいけれど可愛らしい、私の持っている唯一のWOLLENSAKレンズ搭載カメラということでご紹介しました。

1955年発売の距離計連動35mmカメラ

レンズはGRAFLAR50mmF3.5(RODENSTOCK製)撮影距離3ft〜∞ コーティング有り