�@�u���j�J��S�n�͋@�B����̃t�H�[�J���v���[���V���b�^�[�@�ŁA�ȉ���4�@�킪���\����Ă��܂��B

�[���U�u���j�JS�iSupreme�j�F

�@�u���j�JD���������@�\�̎�̑I�������A��{�I���\�̈��艻��}�������f���ł��B

�@�s���g�����@�\�̓��b�N�s�j�I���^�C�v�̃m�u��]�ɂ�钼�i���o�������B�����Y���o�ʂ͌����S2�����͂��ɑ傫����16.5�����B

������S�͌o�N�ω����L��A�ő呀�o���ɂ̓����Y�̋��������������Ȃ�̂ŁA

�����Y�͍ő呀�o��Ԃł̉��͂��Ȃ������ǂ������m��܂���B

�@�����Y�}�E���g�͏��^�o���l�b�g�Ƒ�^�o���l�b�g�iS2�Ƃ͈قȂ�܂��B�j�A��57 P=1.0�̃X�N�����[�}�E���g������Ă��܂��B

���̋@��܂ŏ����̃j�b�R�[��250���������g���܂��B

�@�V���b�^�[��B�E1�`1/1000�B�@���ԑ��x���g���܂��B�V���N���X�s�[�h��1/50�ŋ@�B���u���j�J�ő��̖������ւ�܂��B�@

�{�f�B���ʂɃ����[�Y�\�P�b�g���L��܂��B�~���[�̐旎�Ƃ����\�ł��B

�@�V���b�^�[�_�C�A���ɂ͓�����D�^����p�����ꂽ�A�N�Z�T���[�V���[���L��܂��B

�A�N�Z�T���[�V���[�͈�ʓI�Ȍ`��ł͗L��܂���B���̕����Ɉ�ʓI�ȃX�g���{��t����ɂ͐�p�̃A�N�Z�T���[���K�v�ł��B

�Ǘ��l�l��HP�{���̕��ɂ��̋M�d�ȃA�N�Z�T���[���f�ڂ���Ă��܂��B

�@S2�ŗǂ��b��ɏ��O���O���K�L�b�Ƃ��������グ�ɑ��āAS�͌㔼�������X�ɏd���Ȃ�O���O���O�V���Ƃ��������ɂȂ�܂��B

���슴��S�̕����ǂ���������܂���B

�@S�̃t�C�����o�b�N�͌����S2�܂ŋ��L�\�ł����AS�I���W�i���̃t�C�����o�b�N�ɂ͕z���S���R�[�e�B���O�̃}�K�W���V���b�^�[����������Ă��āA

�_�[�N�X���C�h���������ނƘA������M�~�b�N����������Ă��܂��B�܂��A�u���j�J�p�e���g�̃t�C�����ْ��@�\����������Ă��܂��B

�@�ǂ����������u���j�J�̕]�����㐢�ɂƂǂ߂��@��ł����A�����ɂ܂��ߓn�I�v�f�������A�@�\�I�Ȉ��萫��S2�ɂ͂���т܂���B

�����Ɠ����@�킪�����Ă��܂����B�Ƃ��������@�̂����Ȃ��Ȃ�܂����B

�[���U�u���j�JC ��C2:

�@S�̕��y�@�̈ʒu�t���ŁA�}�K�W���Œ�A�V���b�^�[�ō����x1/500�A�V���N��1/40�Ƀf�O���[�h���܂����B

�i�ł����A��55�����̃V���b�^�[�J��������14�`16msec�ő��s���܂��̂ŁA���o�I�ɂ͒x�������͎Ȃ��Ǝv���܂��B

����͎S�����x���Ȃ��Ă��܂��B�j

�@�ȗ����Ə�����鎖�������̂ł����A��q����S2�Ƌ@�\�I�ȑ傫�ȈႢ�����������m���Ă��܂��B

�@�����Y�͌���t�H�[�J���v���[���u���j�J�̊�b�ƂȂ�w���R�C�h�����O��]���̒��i�w���R�C�h�ŃX�g���[�N��14�����ł��B

���̂���75mm�g�p���̍ŒZ�B�e������S��500mm�ɑ���C��600�����i�ȉ�S2�܂œ��l�j�ɂȂ�܂����B

�w���R�C�h���j�b�g�ɂ͋������x������������Ă��܂�������ɂ���Đ��킠��܂��B

�w���R�C�h���j�b�g���O���Ƒ�^�̃o���l�b�g�}�E���g������A��ɖ]���p�̏d�������Y�������\�ł��B

�@��p�@�Ƃ���220�t�C�����Ή���C2�����\����܂����B�V���v���Ȉ��͎��v���b�V���[�v���[�g�Ȃ̂ŁA120��220�̐�ւ��̓J�E���^�[�݂̂ŗe�Ղł��B

�[���U�u���j�JS2:

�@�@�B���u���j�J�̍ō���i������ƍT���ڂȕW���ł����B�c�j�ŁA�u���j�J�̉��䍜���x�����@��ł��B

�V���b�^�[��B�E1�`1/1000�B�@1/4�`1/8�@1/30�`1/60�̊Ԃ��������ԑ��x���g���܂��B�V���N���X�s�[�h��1/40�B

�@�{�f�B�[�̐M�����͂��̋@��ł���Ƃقڈ��肵�A���݂ł��I�[�o�[�z�[�����\�Ől�C�̗L��@��ł��B

���̕��A���슴�A�~���[�旎�Ƃ��A���d�I���@�\�͏ȗ�����A���p�{�ʂ̋@��ɂȂ�܂����B

�@�u���j�J�ŗL���ȁh�O���O���K�L�b�h�͂��̋@��̑㖼���ɂȂ�܂����B

�V���b�^�[���̓��[���CSL66�̗l�ȗ}���̂��������l�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�����ȍ쓮�������Ă܂��B

�@�~���[�͏]������C���X�^���g���^�[���ł����A���˖ʂ𔖂����ʼn������A�~���[�����A�E���^���ʼn�������\���ł��B

�E���^���̗ɂ��A�������鑽���̋@�̂̃s���g�ʒu�s�ǂ������Ă��܂��̂Ńt�@�C���_�[�X�N���[����������O�ɂ��������ȂƎv������`�F�b�N���Ă݂ĉ������B

�@S2�̌���ɂ͈ꕔ�̃M�A��^�J����|�ɕύX�����}�C�i�[�`�F���W���L��܂����B

�t�C�����m�u�̌`�قȂ�܂��̂ł����ɔ���܂��B�A���A�}�`���A���g�p�����Ŏ����I�ȃA�h�o���e�[�W�͏��Ȃ��Ǝv���܂��B

�@���̋@��܂ł͌X�̕��i�ɂ����镉�׃o�����X�͂��܂�ǂ��Ƃ͌������A

�l�W���ɂݎn�߂�ƕs��̔����ɂȂ��鎖�������A�i���g���ɂ̓I�[�o�[�z�[������x�s���Ă��������I�X�X�����܂��B

�@S2�͎g���郌���Y�������A���̈Ӗ��ł��u���j�J�̒��S�I�ȋ@��ł��B�����Y�V���b�^�[�̃j�b�R�[��105LS F3.5�����Ȃ��g�p�\�ł��B

�@���Ɨǂ��Y�����̂ł����A�ʓ|�ł������Y�����̓w���R�C�h���ő呀�o�̏�Ԃōs���ĉ������A

75mm���ł͌�[���~���[�܂ŒB���Ă��܂��ꍇ���L��܂��B�i�����EC�n�ɑ������̂ł��B�j

�@�����Y�F

�@�u���j�J�̃����Y�͍��Y�̒������t�ł͌Q���Ď�ނ������A��ʓI�ȃ����W���烌�A�A�C�e���A���{���w�����瓌�ƃc�A�C�X���܂ő����Ă��܂����B

�܂��Ă�ߔN�܂Ŗw�njڂ݂��Ȃ������R�����[�����Y�ɂ܂ł������ȃR���N�^�[�Y�A�C�e���ɂȂ��Ă��܂��B

�@���\�I�ɂ͈ꕔ�̃����Y�������Č��݂̕]���ړx�⓯�����̃n�b�Z���p�ɕC�G����Ƃ͐����]���Ȃ��Ǝv���܂��B

�j�b�R�[���ƕ����ĉߑ�Ȋ��҂͂����܂���B����ǂ��납�`�ʂ��\��郌���Y�������A�ӊO�ɋZ�ʂ�v������郌���Y�Q�ł�

�i���b�I�����܂ł������ł��B�j����ȂƂ�������͂̈�ł��B

�܂��A�J�����̍\���I�Ȗ��ŁA200mm�ȏ�̃����Y�͏����ŒZ�B�e�����������Ȃ�܂��̂Ŏg���h����������܂���B

�@��r�I���肵�Ղ������Y�͎���5�킾�Ǝv���܂��B

�E�j�b�R�[�� O 50mmF2.8 �F

�@�g���Ղ��X�y�b�N�̍L�p�����Y�ł��B���˓������Ȃ�O�ɗL�郌���Y�ł��ˁB�t�B���^�[�a�̓�77mm

�E�j�b�R�[�� H 50mmF3.5�F

�@���N�̖������Y�@Nikkor 28mm F3.5�@�̃u���[�A�b�v�łł��B�]���̍��������Y�Ȃ̂ł����A�t�B���^�[�a����82�������L��܂��B

�@����ȃt�[�h���L���ł��B

�E�j�b�R�[�� P 75mmF2.8 �F

�@�u���j�J�̕]�����߂��W�������Y�B�Ō���ɑO�ʂ̏���`�ς��܂����B�ŏ����̃����Y�ƍŌ���̃����Y�ł͍\���������Ȃ̂ɕ`�ʂ����Ȃ�Ⴂ�܂��B�t�B���^�[�a�̓�67mm

�E �j�b�R�[��Q 135mmF3.5�@�F

�@���]���̒�ԃ����Y�ł��B�ɏ�������p�ӂ���Ă��܂����B�i��̘A���@�\�����̃����Y�Ə�������Ă��܂��B�t�B���^�[�a�̓�67mm

�E�[���U�m�� 150mmF3.5 �F

�@���]���̒�ԃ����Y�ł��B�����O�i�O���j/�V���[�g�o�����i����j�@���L��܂��B�t�B���^�[�a�̓�67mm

�E�j�b�R�[�� P 200mmF4�F

�@�ŒZ�B�e�������J�o�[�����p�̃A�^�b�`�����g�����Y���L��܂��B�t�B���^�[�a�̓�67mm

�@���傤�ǁA�R�[�e�B���O�����m�R�[�e�B���O����}���`�R�[�g�ɂȂ��������ɏd�Ȃ�܂��̂ŁA�}���`�R�[�g��搂��������Y������܂��B�A�������̃}���`�R�[�g�����Y�͂܂������x���キ�A

�����e�i���X�ɂ���ăR�[�e�B���O�̃������������������Y�������̂ł����Ӊ������B����Ƃ܂������Y�G�������g�̋Ɉꕔ�����}���`�R�[�g�ɂȂ��Ă��܂���̂ŁA

�]�������������Ă��Ȃ��ƕ`�ʂɑ傫�ȍ�������鎖�͏��Ȃ��Ǝv���܂��B��������t�[�h���d�v���Ǝv���܂��B

�A�N�Z�T���[�F

�@�u���j�J�̓A�N�Z�T���[����r�I�L�x�ł��B

S�n�̓t�@�C���_�[�X�N���[���̌����o���܂��A

�E�`���j�[�t�@�C���_�[

�E�A�C���x���v���Y���t�@�C���_�[

�E30���v���Y���t�@�C���_�[

�ETTL�t�@�C���_�[

�E�t���[���t�@�C���_�[

�@���p�ӂ���Ă��܂����B�v���Y���t�@�C���_�[�̑��{���͂��قǍ����͖����̂Ŏg�p���͗ǍD�Ƃ͌����܂��A���[�y�t���̃`���j�[�t�@�C���_�[�͗����������t�@�C���_�[�ł��B

�@�����Ӓ��������̂͌`���Ă���EC�n�Ƃ̓C���^�[�t�F�[�X���قȂ��Ă���_�ł��B

�@����S2A����̍��̃t�@�C���_�[��EC�n�Ɠ����d�グ�ɂȂ��Ă���A���X�ł��ԈႦ�鎖���L��܂��B

�@���㊴��������̂�TTL�t�@�C���_�[�ŁA��N�̃}�~��M645���̃t�@�C���_�[���v�������ׂ�Ƃ��Ȃ������C���[�W������Ǝv���܂��B

�@�t���[���t�@�C���_�[�͐܂��݃t�@�C���_�[���ł͂Ȃ��A�V���b�^�[�_�C�A���ɓ����̃A�N�Z�T���[�V���[�ɑ������܂��B

�@�O���b�v�ɂ�

�EL���O���b�v

�E�s�X�g���O���b�v

�@���p�ӂ���Ă��܂����B�s�X�g���O���b�v�̓v���r���[�{�^��������\�ł����B

�@S�n�̃u���j�J�ɂ̓}�N�������Y���p�ӂ���Ă��܂��A�N���[�Y�t�H�[�J�X�W�ł͌�N��EC�n�ɑ����x���[�Y���j�b�g��G�N�X�e���V�����`���[�u���p�ӂ���Ă��܂����B

�@����ƁA��57�̃X�N�����[�}�E���g�ɂ̓~�m���^SR�}�E���g�̃G�N�X�e���V�����`���[�u�U�^�������\�ł��B

�i������SR�}�E���g�G�N�X�e���V�����`���[�u�͌a���قȂ�܂��̂ł����Ӊ������B�j

�@S2�͐F�X�Ɠ`���̗L��J�����ł����A�����ƃ����e�i���X���s���Ă���Ή]���Ă���l�Ȍ̏�����Ȃ��Ǝv���܂��B���̒������t�Ɣ�ׂĂ����^�ł��B

�@S2�ɂ̓N���[���t�B�j�b�V���̑��Ƀu���b�N�{�f�B�[���L��܂��B�����m�̕��������̂ł����AS2�̃{�f�B�[�J�o�[��18-8�X�e�����X�ł��B�X�e�����X�͓h��������f�ނł��B

���̃{�f�B�̍����Z�p�͓������C�c�ЂɋZ�p���^���ꂽ�Ȃ�Ă̂��L��܂����B

�@�ǂ��]����쓮���ł����A���O�ł͂��܂�C�ɂȂ��������L��܂���B�����݊������炩���m��܂���i�݊������炱�����HP�ŃX���b�h�����Ă���̂����ł��B�j�B�@

�V���b�^�[���Ŗ{���ɔ�����т����������͎����������L��܂���B

�@�摜�̓u���j�JS+�����R����-200�����@����ƃu���j�JS�ARB67�AGX680��1cm���݂̃{�f�B�T�C�Y��r�ł��B

�@�u���j�JS�n���Ă������Ⴂ�ł���B!

�@�ܘ_�������ɂ̓s���g�����܂���B

efunon

efunon  2015/11/14(Sat) 11:12 No.50

2015/11/14(Sat) 11:12 No.50

�u���j�J�r�Q�Ńu���j�J�������̈�ɒB�����Ƃ����̂͂��������Ƃ��肩�Ǝv���܂��D�m���ɋ@�\��J�͎���ɃV���v��������Ă��܂����C����ł��n�b�Z���u���b�h���ɔ�ׂ�Ɨy���ɕ��G�ł����C���[�U�[�̃~�X��h���ł������S�@�\�͍���Ă��܂���D�Ō�Ƀo�L�b�Ɨ��銪���グ���o�����J�I�Ȉ��萫�����߂���̂��ƕ����܂������C����ɂ����قƂ�ǂȂ��C�Ȃɂ��ƈ��S���Ďg���鎿�������ȃJ�����ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��D�n�b�Z���u���b�h�i500�n�j�͑�σV���v���ȃJ�����ʼn��ɂ������Ɏv���܂����C�@�B�I���x�ō��킹����ł��镔���������������C�����т�Ă���ƃ����Y�ƃ{�f�B�̑g�ݍ��킹�ɂ���ăV���b�^�[�`���[�W���������Ȃ�������C�o�b�N�h�A�����܂��Ȃ������肷��̂����\����܂��D����ɔ�ׂ�ƃu���j�J�r�Q�̓s���œ������`�F�b�N�����蓮���ɗ]�T�����������������������߂��C�i���w�E�́C�����g�ɂ��s���g�̋����������j���ł��������Ȃ��̂͂��܂�Ȃ��̂͂������Ǝv���܂��D

�ł͂r��c���s���肩�Ƃ����ƁC�����ł��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��D�r�Q�i���Ɍ���^�j�̓��[�U�[����̃t�B�[�h�o�b�N��^���ɔ��f���Ĕ��ɐM�����������Ȃ��Ă���C����ɔ�ׂ�Ɨ�邩������܂��C�����̗l�X�ȃJ�����̒��ł͂ƂĂ��ǂ��o�������ނɑ�����Ǝv���܂��D�C���ł���l�����Ȃ��C���R�X�g���������߂ɗǍD�Ȍ̂������Ă���͎̂c�O�Ȃ��Ƃł����C�D���ȋ@�ނ͎�r���g��Ȃ�������s���͂���܂���D

���āC�u���j�J�̒��ł̔�r�ƂȂ�ƌ��\�Y��ł��܂��܂��D�j�R���e�̂悤�ȁi�Ƃ����ƌ���������������܂��j�M���������߂�Ƃ���r�Q�ł����C�r�Q�͒��]�����g���ɂ��ǂ��ł����C�����g�͂c�Ƃr�̃{�f�B�T�C�h�̃m�u�J��o�����ƂĂ��C�ɓ����Ă��܂��D�b�E�r�Q�ȍ~�̃w���R�C�h�͉�]�p���傫���C���x�̍����s���g���킹�ɂ͌����Ă��܂����C�ċߐڂ܂Ŏ����čs���̂ɂ͏������Ԃ�v���܂��D���̓_�C���[���C�R�[�h�̂悤�ɉE��Ńs���g�����킹����c�Ƃr�́C����ɂ��{�f�B�̃z�[���h�����肵�܂����C�Ȃɂ��s���g���킹���C���������Ǝv���܂��D�����d�������Y��t���č��g����ɂ͂�����ƕs���̂���\���Ȃ̂ŁC�ǂ����Ă��C�������Ȃ���g��Ȃ��ƂȂ�Ȃ��Ƃ���͂���܂��ˁD���́u�������v�Ƃ����_�ł́C�c�͔������C�y�����^�őf���炵���J�����ł͂�����̂́C��͂肢����C���g���J�����ł�����C���̏ꍇ�C�����o���@���r�I�����{�f�B�͂r�ł��D�J��o���ʂɂ��Ă��C�r�Q�� 600mm �ɑ��Ăc�E�r�� 500mm �� 35mm �J�����̕W�������Y���ł����ւ�g���₷���ł��i�L�p�����Y���ƁC�ǂ̃{�f�B�ł����Ȃ����炢�ߐڂɋ����Ȃ�܂����D�j

�c�̓T�C�h�̃m�u�������グ�ƃs���g���킹�ŋ��p����Ă���C�����o������߂����肷����Ԃ�����܂��D���̓_�C�r�̓N�����N�őf���������グ�����C���������Ƀs���g���킹�̃m�u�������đ�ϑ��쐫���ǂ��ł��D�J���t���b�N�X�����l�̑���n�Ŏg���₷���C����ɔ�ׂă��[���C�t���b�N�X�Q��t��SL66�n�̓t�H�[�J�V���O�����葤���ʂł�����z�[���h�ƃs���g���킹�̗�����������������܂��Defunon ���܂͂悭�����m���Ǝv���܂����C���[�U�[�ȊO�ɂ͈ӊO�ƒm���Ă��Ȃ���������Ȃ��u���j�J�r�̐▭�Ȉʒu�ɂ���~���[�旎�Ƃ��{�^���i�V���b�^�[�{�^���̂������C�{�f�B��ʁj����ϑ��삵�₷���C�V���[�Y���ł͂r�̍ő�̒�����������܂���D�r�ł̓m�u�̍��{�̋����w�W����]�����āC135/50mm�p��75mm�p�̋����w�W���ւ�����̂��ӊO�ƒm���Ă��Ȃ������D�D�D

�ׂ������Ƃł����C�r�̂ق����r�Q�������엦�������Ȃ��Ă��܂��D�t�@�C���_�X�N���[���̏�ɂ���g�̕��𑪂�ƁC�r�Q�� 50mm �ł����r�� 51.5mm ����܂��i���Ȃ݂ɂc�́C�\�����Ⴄ���߃X�N���[���̏�ɘg������܂��C�X�N���[���̗L�������̕���53mm������܂��j�D�������������������Ƃǂ����Ă����������z�����ނ��Ă��銴������̂ł����C�����Ɏg���Ă����v����n�C�A�}�`���A�̎��_�͂��������Ƃ���ɂ͂Ȃ������Ƃ������Ƃ�������Ȃ��ȂƎv���܂��D�Ȃ��C�����̌́i�c�Ƃr�ō��킹�ĂR��j�ł͋ߐڎ��������Y�Ƃ̘A���Ɉُ�̂���{�f�B�͂���܂���D

�b�Ƃb�Q�͂ǂ�������ʂ� MODEL C �Ə�����Ă���C���������Ƃ��莯�ʓ_�� 120/220 ��ւ��̗L���ł����C�b�Q������Ăb�Ƃ��Ĕ̔����Ă���悤�ȃP�[�X���悭�������܂��D�������b�͋ɂ߂Đ��Y�䐔�����Ȃ��C���ӂ��K�v�ł��D

�R�[�e�B���O�ɂ��Ă̓����Y�ɂ���ĈႤ��������܂���D�����̓}���`�R�[�e�B���O�̏o�n�߂ŁC�e�Ђ����Ȃ�͂����C�܂�����ɂ��Ă�������̂悤�ł����C���������Ƃ���}���`�R�[�e�B���O��搂��Ă�����̂̎{����Ă���̂͂P�ʂ��Q�ʂ����Ƃ��������Y������܂��D���̓_�ł̓j�R���͌��\�����������̂��C�u���j�J�p�j�b�R�[���ł͂��Ȃ�ӂ�Ƀ}���`�R�[�e�B���O����Ă���Ǝv���܂��D����̓j�R���e�}�E���g�̃I�[�g�j�b�R�[���̂b�t���C�j���[�j�b�R�[���Ȃǂ����l�ŁC�ނ����̎���ɔ�ׂ�ƈʼn_�Ƀ}���`�R�[�g���̗p���Ă���Ǝv����悤�Ȃ��̂�����܂��D���ʁC�[���U�m���͂l�b�Ƒ傫��������Ă��܂����}���`�R�[�e�B���O�ʂ����Ȃ��C�����ڂɂ����邢�A���o�[�F�̔��˂��ڗ����܂����C���ʂł��t���Ɏア���̂������悤�ł��D�����ETR�o�������炭�������悤�ŁC��� PE/PS/PG �ɔ�ׂ�ƃR���g���X�g�������銴�������܂��D�����Ƃ��ŋ߁C���̓��m�N������Ȃ̂Ń[���U�m�����D��Ŏg���Ă��܂����C�̂̓J���[���o�[�T������g���Ă���C�d�b�Ƒg�ݍ��킹�Đ[���t�[�h���g���C���F�̗ǂ��͑傢�ɋC�ɓ����Ă���܂����D

�����Y�̕`�ʂ͍D�݂�����C�܂����ꂼ���������܂����C�W���ɂ��Ắi�u���j�J�p�̊e�����Y���D�ꂽ�����Y���Ǝv���܂����j�n�b�Z���̕W������������ɂ߂ėǂ������Y�ł��̂Ŏ���������Ƃ��낪���邩������܂���D�������W�������Y�͂��Ƃ��C�L�p�����Y�����ꂼ�ꂿ���Ƃ悭�ʂ�܂����C�n�b�Z���p�ɔ�ׂ�Ə��^�y�ʂȂ��̂������̂�����菕����܂��D���������킯��SL66�p�̃����Y�͑��₳���ɁC��p�I�ȓW�J���K�v�ȏꍇ�̓u���j�J�̏o�ԂƂȂ��Ă��܂��D

�@S�͑��슴���D�����ł����A�`���j�[�t�@�C���_�[���̂����Ȃ���̃s���g���킹�͔��Ɋy�ł��B

�����Ƃ���R�B��ꍇ��EC-TL�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�@�u���j�J�̃t�H�[�J���v���[���V���b�^�[��������@��ł͌����EC�������߂������ł��ˁBEPR��EC�̑g�ݍ��킹�͂ƂĂ��D���ł����B

�@�j�b�R�[���ƃ[���U�m���ł����A���炭�O�Ƀj�b�R�[����40mm�ƃ[���U�m����40mm���ׂČ������Ƃ��L��܂��B

�@�F�X�ȏ��Ђ���B�e���ʂ͖��炩���낤�Ǝv���Ă����̂ł����A�ŋ߂̍ʓx�̍����|�W�Ƃ̑g�ݍ��킹�ł̓[���U�m���̕����ǍD�Ȍ��ʂł����B

�@�j�b�R�[���͎��ɂ̓R���g���X�g���������A�����ɋC��t���Ďg��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂����BC��DC���g���܂����������l�Ȃ��̂ł����B�ŋ߂͂Ȃ�ׂ���̃l�K���g�����������ł��B

�@���ł�SL66��40mm�͌���̃t���[�e�B���O�t�����g���Ă��܂����A�Ȃ�Ƃ������Ȃ����₩�ȕ`�ʂł�����C�ɓ����Ďg���Ă��܂��B

efunon

efunon  2015/11/15(Sun) 01:31 No.54

2015/11/15(Sun) 01:31 No.54

�d�b�n��ɂ��Ă͂܂��ʍ��ŁC�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂����C�d�b�n��ł͂d�b�������߂Ƃ����_�����ӂł��D�茳�Ɏc���Ă���͍̂��@�\�� EC-TL �����ɂȂ��Ă���̂ł����C�v���d�b�͂����@��ł����D�~���[���n�[�t�~���[�łȂ��̂Ńt�@�C���_�����邭�C�V���b�^�[���x�\���ʼnB��镔�����Ȃ��C�^�C�����O���������ł��̂ŁC�V���v���Ŏg���₷���J�������Ǝv���܂��D��ԓ��ʔ��˂����Ȃ��R���g���X�g�������{�f�B���ȂƂ��v���܂��D

���������������Ƃ���C�d�b�ƃj�b�R�[���i���Ƀ}���`�R�[�g�j�̑g�ݍ��킹�ł͔��ɍd���ƂȂ�̂��m���ł��D���̓t�W�ł����ƃx���r�A�ł͂Ȃ��v���r�A��A�X�e�B�A���g���Ă��܂������C�ŏI���ł̓R�_�b�N��E100S�Ȃǂ��C�ɓ����Ă��܂������C��ʑ̂��X�Ȃǂ̎��R�̕��i�Ƃ������Ƃ������č��ʓx�C�d�߂̕`�ʂ�Nj����Ă����Ƃ��낪����܂��D�v�����̕`�ʂł͐l�����n�߂Ƃ��č���Ȃ���ʑ̂������������낤�Ǝv���܂��D�[���U�m��40mm, 50mm �͋����̏������ŁC����ł����Ɖf��̂��Ƃ����s���𐁂�����f���炵�������Y�ł��ˁD�c��r�̌J��o���@�\�ɂ́C�ォ��o���j�b�R�[��40mm�����[���U�m���̂ق������S���y���̂ŁC�����̃{�f�B�ɂ̓[���U�m���i40mm�܂���50mm�j��g�ݍ��킹�邱�Ƃ������ł��D

���͊��̂��D���Ȃ̂ŁA�ŒZ10cm�̍����傫���AS���D�ޏ��Ȃł��B

�W��75mm�ł́A�w���R�C�h���j�b�g�Œ����̂܂܂ł͗������B��Ȃ��̂ɑ��AS�͖����Ȃ����̏オ�ʂ��܂��B

�]��150mm�ł́A�o�X�g�A�b�v�����ɁB

200mm�́A6��̒[����[�ŏœ_������Ȃ��̂��A�����̒��ł��B�e�\�Ƃ����傫�ȍ��ɂȂ�܂��B

S2�Ɗr�ׂč쓮�����ɃW�F���g���Ȃ̂��悢�ł��ˁB�����ă~���[�A�b�v�{�^������ώg���₷���ʒu�ɂ���AEC�����֗��Ȃقǂł��B

����2���S�̂����Е��́A�~���[�Ռ��̓����������A����B�e�ŃX�^�b�N���Ă��܂��܂����B�������������Y���O���ĎՌ�����Ŗ߂��B�e���s�����̂��悢�v���o�ł��B���̌��]���ɒ����ŕ��������̂ł����A�܂����I�����ɎՌ����߂肫�ꂸ�ɉ�ʂ��R��g���u�����N����A�x�܂��Ă��܂��B

�������͑�ό��C�B���̖��@���I�[�o�[�z�[�����o���邤���ɒ����Ă�����ق����ǂ��̂ł��傤�ˁB

�u���j�J�͊��S�����i��A���̐ڎʃA�N�Z�T���[�������A�����i��̂܂܂Ŋ���̂͏d�v�Ȃ̂ł��B�O�r�Œ�Ȃ畁�ʍi��ŏ[���Ȃ̂ł����B

�g������ł͎��_�F�R���p�N�g�x���[�Y�̃Z�~�����A���̎������o�[�X�A�_�v�^�ōi�背�o�[���w�ő��삷��̂������ł��B�x���[�Y�Q�^�͑��ʐ��̓_�ŗ��܂��B

efunon�l�̂��Љ�̂悤�Ƀ~�m���^MC�p���ԃ����O�̃X���b�h���u���j�J�Ɠ���ŁA�I�[�g�x���[�Y���b�R�[�����������ő����o����̂͑傫���ł��ˁB�܂�MC/MD�}�E���g��L39��M42�A�_�v�^���L�x�ŁA�l�X�ȋ@�ނ̋��n�����ɂȂ��Ă���܂��B�����A100mm�ł������͏o�܂���B

�c�O�ł����R�j�JAR���ԃ����O�͌a���قȂ�AAR���N�_�ɂ����A�_�v�^�͎g���܂���B�i�z�b�g�O���[�Œ����Ďg���Ă��܂����j

�j�b�R�[��75�͂��̂܂ܐڎʃ����O�ʼn�������ƁA�傫�ȍi��ł̉掿�͊��҂ł��܂���B

���o�[�X���ƁAf8���炢������܂��ۂł��B

�x���[�Y���b�R�[��100�́A�J������ڎʉ掿�͐M���ł��d�܂��B

���ɂ�12.5mmf1.9����I����������̂Ő���͍L��ł��B

�����Ń~���[�A�b�v���З͂����܂��B

�l�b�g�ł̓u���j�J�͂Ԃ��Ǝv���Ă��������锭���������A���ێB�e���ʂ��ڍ������Ĕ�������Ă��邩�^��Ȃ̂ł����A�o���u����Ă݂�ƁA��ɓ`���V���b�N�̂قƂ�ǂ̓~���[���߂�ۂ̂��̂ŁA�V���b�^�[���s�܂ł̃V���b�N�͂悭�ɏՂ���Ă���̂������ł���͂��ł��B

����̓y���^�b�N�X�U�V�ɂ������邱�Ƃł��B

�������A���ڎʂł͋͂��ȐU������G�ł�����A�~���[�A�b�v�͗L�p�ł��B

����S2�Œ��ڎʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�����Y�V���b�^�[���g�����A�Í����o���u�J�����I�[�v���t���b�V�����܂��B

�Ō�ɁADX�CS�̊O�܃}�E���g��p�����Y�̖��͂��傫���ł��ˁB

180/2.5�̓��A�����Č������Ƃ�����܂��i�L��Ƃ���ɂ͑�ʂɂ���悤�ł����D�D�D�j�A250/4�͌��\����ł����A360�͏��Ȃ��Ă��~�����l�����Ȃ��̂œ���\�ł��傤�B

�O�܃����Y�p�ڎʋ@�ނ����݂��Ȃ��͎̂c�O�ł����ǁA250��350�̐��\�ɂ͂ق�ڂꂵ�܂��B

�w�������X�܂̂��Z����́A350�͐����K���X���g���Ă���ɈႢ�Ȃ��A����������ƃV���b�g�̃X�g�b�N���g�����̂��A�ȂǂƋ��܂��B

�{�����Ȃ��D�D�D

Nikkor-T350/5�@�J���A�x���r�AF

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2015/11/15(Sun) 21:51 No.58

2015/11/15(Sun) 21:51 No.58

�������ނƂ����ƃ��b�N���O���̂��m�F�D�����ԃv���[�g�����܂�܂����D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2015/11/21(Sat) 23:43 No.67

2015/11/21(Sat) 23:43 No.67

�@���b�I�@�����������͂����Ɖ]�����ɖ��ɗ����܂��B

�@�[���U�m��MC 50�oF2.8 �ł����A�t���Ńt�[�h�������Ƃ��̗l�ȑ�_�ȃS�[�X�g���������܂��B

�@����ł����ʂ̕`�ʂȂǏ\���Ȑ��\���Ǝv���܂��B

efunon

efunon  2015/11/22(Sun) 13:58 No.68

2015/11/22(Sun) 13:58 No.68

���̃S�[�X�g�́A��ʉ��̐��ʔ��˂���ł��傤���A����Ƃ���p�O�̑��z���ɂ��̂ł��傤���B

��������͉�ʂ̃n�C���C�g���炩�Ȃ��B����ƃt�[�h�ŃJ�b�g�ł��Ȃ��B

�ŋ�Rhinocam�Ƃ�������SLR�����Y���f�W�J�����X���C�h������645���B�e����A�_�v�^�������Ă��܂��B

www.fotodioxpro.com/vizelex-rhinocam-for-sony-nex-e-mount-cameras.html

14M��NEX-5�ł���9000����f�i��

SL66��HFT�����Y�ł����t���̉e����[���Ă��܂��̂��悭�킩��܂��B���ʓI�ȃn���肪�K�v�ł����A�Œ�t�b�h�����ł͂Ȃ��A�唻�p�̃n������L����������܂���B

��芸������Ńn���肵���̂ł����A���������摜�̔Z�x�ɍ����o�ĕs���R�ȍ������ɂȂ��Ă��܂�����B

Rhinocam�͑S�����ʐ����Ȃ��@�ނȂ̂ŁA�莝���͍l������K�v������܂��A��ʎB�e�ł������ȃn���肪�]�܂����̂ł��傤�ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2015/11/22(Sun) 19:39 No.69

2015/11/22(Sun) 19:39 No.69

>�唻�p�̃n������L����������܂���B

�@���������ʂ�ŁA���z�������ŎՂ邾���ŗlj����܂��B����̓t�[�h�����n���肪�K�v���Ǝv���܂����B

�@Rhinocam ��fotodioxpro �������Ă���V�X�e���ł��ˁB

https://www.flickr.com/photos/fotodiox/22091593984/in/dateposted/

�@���̉�Ђ̃A�N�Z�T���[�ނ͉����q�l���������Ă��āA�t���b�J�[�ł��Z���A�N�Z�T���[���Љ��܂��B

�@��ND����}�E���g�A�_�v�^�[�Ȃ�ĉ]�����̂��L��܂��ˁB

efunon

efunon  2015/11/23(Mon) 06:58 No.70

2015/11/23(Mon) 06:58 No.70

�@���x�̓X�[�p�[�R�����[45mm��t����S2��CM�ɓo��ł��B

�X�[�p�[�R�����[�Ȃ�āA������荡�̕��������t���O���O���摜�p�Ƃ��ĕ]������Ă���l�ł��B

efunon

efunon  2016/10/08(Sat) 21:42 No.520

2016/10/08(Sat) 21:42 No.520

�@���̃����Y�A���茳�ɖ����̂ł����AEC��p�iEC-TL�͕s�j�ƕ����Ă����̂ł����AC��S2�ł��g����̂ł��傤���B

�@S2�Ŏg�p���Ă݂悤�Ǝv��ꂽ�����g���Ȃ������ƂƂ����c�C�[�g��q�����܂����B

�@���̃����Y�́A�i�背�o�[���쓮�̃g���K�[�ƂȂ����ē��삷��̂ł����A���̌�̃{�f�B�[���Ƃ̋@�B�I�ȐM���̂����͗L��܂���B����̑��������Y�ł��B

efunon

efunon  2017/02/05(Sun) 01:30 No.690

2017/02/05(Sun) 01:30 No.690

���Ȃ��Ƃ����Ƃ�2��ł�OK�ł����A�i���݃��o�[���R������斋�����肫��

�^�C�~���O���x���ƃt�H�[�J���v���[�����S�J����O�Ƀ��[�t�V���b�^�[��

�J���Ă��܂��댯���͂���܂��B

�e�X�g�B�e�͕K�v�ł��ˁB

�Z���t�^�C�}�[������̂ŁA�u���j�J�V�X�e���Ŏ��B��ł���M�d�ȑ��݂ł́B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/02/05(Sun) 11:35 No.692

2017/02/05(Sun) 11:35 No.692

�@���肪�Ƃ��������܂��B

S2���������̕����ALS105mm�����܂��쓮���Ȃ������B�Ƃ������b���Ă��܂����B

�@�����Ă������́AEC�����L��܂���ł����̂ŕs��͖��������̂ł����A�悭�X�l����Ƌ@�B�I�ȃg���K�[�ŁA�{�f�B�[�̃~���[�_�E���Ƃ�����蔲���Ȃ���쓮������̂͑�ς��Ǝv���܂����B

�@������ǂ����ɗL��Ηǂ��ł��B

efunon

efunon  2017/02/05(Sun) 12:57 No.694

2017/02/05(Sun) 12:57 No.694

�Ⴆ��S2��C2���ڂ��Ă���J�^���O�ɂ́C���̃����Y�͍ڂ��Ă��܂���i�����炭�C�܂��o�Ă��Ȃ������j�D

����������̂��̂Ǝv����C�C�O��S2A�̎����CS2�EEC���p�̃A�N�Z�T���J�^���O�ɂ͂��̃����Y���ڂ��Ă��āC

�����ɂ͓��ɒ��L�͂���܂���D

����CEC-TL��EC-TLII�̃J�^���O�ɂ͑Ή������Y�̂Ƃ���Ɂu�������j�b�R�[��105mm�͏����܂��v�Ȃǂƒ��L������܂��D

�����̂��Ƃ���C��͂�S2�ɐ����Ή����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��D

���̃����Y�ɂ͍i��쓮���o�[������Ă���V���b�^�[������܂ł̎��ԉ҂�������E�G�C�g�i�������S�ɉ��

�d�������O�j�������āC����Ń^�C�~���O������Ă��܂����C�{�f�B���̓������x���ƃ^�C�~���O�������Ǝv���܂��D

�����Y���̒x���@�\�̓K�o�i�[�ł͂Ȃ��̂ŁC���ԓI�ɐ��m�ł͂Ȃ���������܂��C������̓{�f�B���̓�����

���������ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��D�������Ń~���[�̓����Ȃǂ��x���{�f�B������C���ꂾ�ƃ^�C�~���O��

����Ȃ����낤�Ǝv���܂��D

������� EC-TL �� EC-TLII�͏u�ԍi�荞�ݑ����̂��߃^�C�~���O���قȂ�C�g�p�ł��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��D

���Y

���Y  2017/02/05(Sun) 18:11 No.695

2017/02/05(Sun) 18:11 No.695

�唻�p�j�b�R�[���̂��̂ɂ��悭�������̂�����悤�ł��D�ǂꂪ�ŏ��̂��̂�������܂��C������ɂ��Ă�

�e�b�T�[�^�̐v�ŁC���[�t�V���b�^�[�Ɏg���C�U�X�����J�o�[����C�v���X�J�����p�Ƃ��ēT�^�I�� 105mm F3.5 �����Y�C

�Ƃ������Ƃɂ͂����Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁC��͂�U�U�����́i�����Y�{���́j�C���[�W�T�[�N���͑傫���̂��낤�Ǝv���܂��D

���Y

���Y  2017/02/05(Sun) 18:18 No.696

2017/02/05(Sun) 18:18 No.696

����EC-TL�ł��I���ł���Ə����Ă���T�C�g������A���͉��^�I�ł������������̑g�ݍ��킹�̑��݂͔ے�ł��܂���B

�������EC-TL�ŘI�����邱�Ƃ͉\�ł��B

105LS��1�b�A�t�H�[�J����1/8��荂���ŁALS���J���Ă���ԂɃt�H�[�J���ŘI������킯�ł��B

LS�̈Ӗ�����܂��ǂˁB

����ƁA�u�ԍi�荞�ݑ�����LS�͕��Ă��܂��Ă���̂�ET-CL������AE�͎g���܂��A����Ƃ�TTL�����̂��ߍi�荞�݃{�^����������105LS�̃V���b�^�[���쓮�J�n���Ă��܂��܂��B

EC-TL�Ƃ̑����͍ň��ł��ˁi��

EC�ł�105LS�����������Ń{�f�B���V���b�^�[��1/60��荂���ɃZ�b�g�ł��Ȃ��Ȃ�A�둀���h���ł��܂��B

�i������ƍ��茳�ɂȂ��ċL���ŏ����Ă��܂��B�Ԉ���Ă����炷�݂܂���j

1/60�̓V���N�����x�܂�t�H�[�J���̃X���b�g���S�J�ɂȂ鑬�x�ŁA���̌̂ł�LS1/500�`1/125�Ŏg�p�\�ł��B�iEC�͖�����S2��S��葬���V���N�����x��35mm�J�������݂ł��j

�t�H�[�J��1/8�ɂ��Ă����LS1/30��荂���œ�������̂ŊȒP�ł��B�i�̍�������̂Ńe�X�g�K�{�ł��j

��͂�EC�Ŏg���̂������Ƃ����ɓK���������Y�ł���܂��傤�B

���FECTL, 105/3.5�J���i�{�f�B1/60,�����Y1sec�jReala Ace, Pentax closeup S82

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/02/05(Sun) 20:57 No.697

2017/02/05(Sun) 20:57 No.697

�@�u���j�J�Ɖ]���Ƃ�����̃T�C�g���Q�Ƃ������������̂ł����ALS105mm�͖ӓ_�ł����B

�@�e�b�T�[�^�C�v��3G4E�̍\���ŁA����Ȃ������̂��A���܂�ꐶ���������Ă������������܂���B

�@�����Ă��Ă��ϋɓI�Ɏg�����L�����L��܂���B���������̃C���X�^���g���^�[���~���[���X�|�C�����Ă��܂����A��������v���r���[�{�^���������ƍ쓮���Ă��܂�����ŁA�g���h�����������o���Ă��܂��B

�@

efunon

efunon  2017/02/05(Sun) 22:00 No.698

2017/02/05(Sun) 22:00 No.698

���̓����ł��w�nj����Ȃ��W����p�̃e�b�T�[�ŁA�J���t�߂͂���قǐ��\�͍����Ȃ��B

�|�[�g���[�g�p�Ȃ̂ł��傤���A�{�P���͂����قǗǂ��������Ȃ��B�i�D�������ł��傤���j

�V���b�^�[�`���[�W���Ȃ��ƃt�@�C���_�[���������Ȃ��B�i����͌��_����ł͂Ȃ�LS�`���[�W�Y���h���ł���܂����j

���̓t���b�V���ڎʖړI�ōw�����܂������A�P�̂ł̍ŒZ�͉����A�Ɠ��̍\�������璆�ԃ����O��x���[�Y���g���܂���̂ŁA�N���[�Y�A�b�v�����Y�����I�������Ȃ��B

���ۏ������Ă��Ă��A�����ӎu�Ńt���b�V�������ړI�ɒǂ����܂Ȃ��Ǝ����o���@��Ȃ������Y�ł��ˁB

LS�Ȃ̂ő���a���͓��������������܂��A�����ꖡ�������Ă���Ȃ��Ǝv���܂��B�g������ł݂�ΈĊO�X�����̂悤�ɖ����o�Ă��邩������܂��D�D�D

�]�k�ł������̌��ETR��SQ�AGS�V���[�Y�̃����Y���S�R���Ȃ���ł��B�ӏ��͊��S���ꂳ��Ă��Đ������Ȃ��Əœ_�������ʂł��Ȃ����炢�����B�ǂ��ʂ邵�A�Â��Ă����������ڂ��邩����Ȃ���ł����A���]���̉��D�D�DGX680�͖��邢���C����p�ӂ��Ă��āA���������łĂ��܂��ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/02/06(Mon) 21:48 No.700

2017/02/06(Mon) 21:48 No.700

�@�u���j�J�R�����[�̓j�b�R�[����[���U�m���ɔ�r���āA�����Ȑݒ�ɂȂ��Ă��܂����B

���̂��߁A���\�I�ɒႭ�����Ă������炢���L��܂����A���ꂪ�ǂ̒��x�Ȃ̂�������

�C�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�R�����[��300mm�ȏ�̃����Y���C���i�b�v��

�E300mm�@F5.0�@4���\���@�t�B���^�[�T�C�Y67mm�@�iNo30425�j

�E400mm�@F6.3�@4���\���@�t�B���^�[�T�C�Y67mm�@�iNo30426�j

�E500mm�@F7.0�@4���\���@�t�B���^�[�T�C�Y77mm�@�iNo30427�j

�@�����̃����Y�̓w���J���t�H�[�J�b�V���O�}�E���gNo2�iNo30430�j�Ƃ����}�E���g���j�b�g

�ɑ����i�l�W�}�E���g�j���Ďg�p���܂��B���Ȃ݂Ƀw���J���t�H�[�J�b�V���O�}�E���gNo1

�iNo30435�j�Ƃ������̂��L���āA135mm�@F2.3�A200mm�@F3.5�p�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�����̃J�^���O�ׂĂ݂�ƁA�ǂ̃����Y���v���Z�b�g�i��Ə�����Ă��܂��B�������A��

�ʓI�ȃv���Z�b�g�Ȃ̂�300mm�����ŁA400mm��500mm�͕��ʍi��ł��B

�@�{�f�B�[�ɂ̓{�f�B�[���̃w���R�C�h���j�b�g�ƃ}�E���g���j�b�g���������Ďg�p���܂��B

�����i��ł͗L��܂���̂ŁA�A���@�\�͗L��܂���B�A�b�T���Ƃ������̂ł��B

�@����300mm��500mm�������Ă���̂ł����A2�{�Ƃ����ЂƔ�ׂ�ƂƂĂ��y�ʂł��B

����ȂƂ���ɃR�����[�̃����b�g���L��̂ł͂Ǝv���܂��B�@�A���A�w���J���t�H�[�J�b�V���O

�}�E���gNo2�ɕt���Ă���O�r���̓o�����X�������J�߂�ꂽ���m�ł͗L��܂���B

�iEC-TL�ɑ�������300mm��500mm�̉摜��Y�t�v���܂��B�j

efunon

efunon  2017/02/11(Sat) 21:41 No.711

2017/02/11(Sat) 21:41 No.711

�@���ӕ��̓_��������l�ȉ摜�ł��B�t�B������RDP�V�@�i���F22

�ӊO�ɋt���ɋ����āA�������܂����B�_�ސ쌧�̍]�̓��W�]�䂩��B�e���܂����B

�@�t�B������RDP�V�ł��B�@�{�f�B�[��EC-TL�@�A���b�H

efunon

efunon  2017/02/11(Sat) 21:47 No.712

2017/02/11(Sat) 21:47 No.712

�@���̃����Y�̏ꍇ�n������������肵�Ȃ��ƁA�����x�C�����O�O���A�[���������鎖���L��܂��B

���̎���̃����Y�ł͕��ϓI�Ȑ��\��������܂��A�g�p�ɂ͂����Ӊ������B

�@���̓_�ɔz������ΐ��\�I�ɂ͏\�����Ǝv���܂��B���ɋߔN�̍ʓx�̍����t�B�����ł́A�����̍��Ƃ͈Ⴄ���ʂɂȂ�Ǝv���܂��B

�@��Ƀj�b�R�[����[���U�m���Ɣ�r����Ă��܂��u���j�J�R�����[�ł����A�����x�g���Ă݂ė~�����Ǝv���܂��B

efunon

efunon  2017/02/11(Sat) 22:08 No.714

2017/02/11(Sat) 22:08 No.714

�@50,150,300,500mm ���o�b�N�ɋl�߂āA�]�̓��̗�����o���Ă����܂����B����ł��y�ʂȃR�����[�����Y�ɂ͏������܂����B

�@����͈ꏏ�Ɏ����Ă������Ō����50mm F3.5 �ł��B

���Љ�����œ_�Ƃ͈قȂ�A�����i��ł��B

�@�f�W�^���@�͖�i�ɋ����Ɖ]���Ă��܂����A�t�B�����J�����ł����Ȃ�̈Â��ł��Ή��\�ł��B

�@�������A�I���͂����Ղ�ڂ��ǂ��Ǝv���܂��B

efunon

efunon  2017/02/11(Sat) 22:19 No.715

2017/02/11(Sat) 22:19 No.715

�E�w���J���t�H�[�J�b�V���O�}�E���gNo1���g���^�C�v�B

�@�v���Z�b�g�i��ł��B

�E�i�胊���O�����F�A���}�C�g�̃^�C�v�B

�@�����Y�����[�L���b�v���˂����݃^�C�v�ŁA�������v����ł��B

�E�S�g�u���b�N�^�C�v�B

�@�����Y�����[�L���b�v�̃l�W���ȗ�����āA�j�b�R�[�����Ɠ����^�C�v�̃L���b�v���������ł��܂���B

�@�ȑO�A�v���Z�b�g��200mm�������Ə������̂ł����A�Ă̒�g��������Ă��܂����B

�@��Q2�����t�ɑg�����Ă��܂����B���������B

efunon

efunon  2017/02/17(Fri) 20:56 No.732

2017/02/17(Fri) 20:56 No.732

���ЃT���A�\���S�[���A�V�O�}�A�^�������Ȃǂ�35mm���t�p�ɍi���ă��C���A�b�v���\�z���Ă����̂ɑ��A

�i�^�������͑唻�p���ꕔ�������j

�R�����[������35mm�����W�t�@�C���_�[�p����A�������t�p�A�唻�p�܂ōL��ȃV�X�e�����ێ����Ă��܂����B

�����̒����J�����ɑ��ẮA�y���^�b�N�X67�A�[���U�u���j�JS�AS2�A���[���CSL66�ɑΉ����������}�E���g���p�ӂ���Ă��܂����B

�������S�Ăɋ��ʂ���킯�ł͂Ȃ��X�ɑΉ��o���郌���Y��}�E���g������A�Ή��}�͕��G�ł��B

�u���j�J�p�ɂ́A�����̎����i���A�������}�E���g�i���ł͒��i�j�ƁA����̎����i��Ή���p�}�E���g������܂����B

�����300,400,500�̌����}�E���g���]������������܂����B

�����i�ɑ��Ĉ����ł����Aefunon�l���w�E�̒ʂ肩�Ȃ菬�^�y�ʂł���̂����[�U�[���_�ł̓|�C���g�����ł��B

�J�������������Y�����ł́A�Ȃ��Ȃ������_�������Y������܂��B

�ّ�ɂ̓u���j�JS2�p��100/2.8�����i��ƁASL66�p400mmf6.3���ʍi�肪����܂��B

100�͏����Ɋr�ׂ�Ƃ�����ƃk�P�������R���g���X�g���Ⴂ�C�����܂����A�𑜗͂͂�������������I���R���p�N�g�ł��B

400�͑�Ϗ��^�Łi�œ_���߂̓{�f�B�ɔC���ċ�������������j�����^�т��y�ł��B

�����̃e���e�b�T�[500/5.6�������o���̂��S�O���Ă��A�R�����[400�Ȃ犓�ɓ���₷���ł��傤�B

�����Y�����ł͍��]���ł���������ƃR���g���X�g����߂��ȂƁB

�u���j�J�p300��500�͑��������������������L�����O�ł��B

500�̍��͑f���炵���ł��ˁB���b�g�̃V���G�b�g�̃G�b�W�������B�_�����͂��Ȃ�ψ�Ɍ����܂����B

300��50���Ȃ��Ȃ��ł��B�������ׂ����\�ł͂Ȃ��ł��傤���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/02/23(Thu) 22:24 No.745

2017/02/23(Thu) 22:24 No.745

�@�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B

�R�����[�����Y�͍ĔF������Ă��ǂ��Ȃ��Ǝv���܂��B�ʼn_�Ɏ��������邱�Ƃ͂ł��܂��B500mm�͗ǂ��Ӗ��ŗ����܂����B�����ƃK���K�������̂��Ǝv���܂������A���S�t���ł��t���A�������Ȃ��Ďg���Ղ��Ǝv���܂��B

�@�������R�����g�̒��ɋL�ڂ���Ă���l�ɁA���Ɍy�ʂł��B

���ꂪ���̃����Y�̗ǂ��_�ł����B

�@500mm�ɔ�r�����300mm�͎g��������������Y�ł����B

�i��H���̕\�ʏ������`�[�v�ŁA�i��ƃS�[�X�g����������Â��^�C�v�̃����Y�̗l�ł��B

�@���t�̃t�@�C���_�[�ŏ\���ɒ��ӂ���K�v���L��܂��B

�@�ǂ���̃����Y�������R���g���X�g���Ⴂ�Ǝv���܂��B���A�ŐV�̃|�W�ɂ͑������ǂ������ŁA�Õ����ӊO�Ƀl�o���܂��B

400mm�͂ƂĂ��]�����ǂ��l�ł��ˁBSL�p���ƃ}�E���g�͌Œ�Ȃ̂ł��傤���BSL�p���ƌy�ʂ͕K�{�ȗv�f���Ǝv���܂��B

�@

efunon

efunon  2017/02/24(Fri) 22:23 No.746

2017/02/24(Fri) 22:23 No.746

������ SANKYO KOHKI�̕\�L�������Ȃ鍠����

�R�X�g�_�E�����̉e���Ȃǂŋ}���ɕi�����ቺ���Ă���Ƃ̎��ł����B

�u���j�J�p�͑��v�ł��ˁB

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/03/06(Mon) 19:34 No.747

2017/03/06(Mon) 19:34 No.747

>�R�X�g�_�E�����̉e���Ȃǂŋ}���ɕi�����ቺ�c

�@�u���j�J�R�����[��300mm��500mm�͂�͂�j�b�R�[����[���U�m���Ɣ�r����ƍ��̓`�[�v�ł��ˁB

�@����ł����������ꂽ��g�������H�v����Ƃ��Ȃ�ǂ��Ȃ�܂��B

���[�J�[���R�X�g�I�ɏo���Ȃ������o�b�t���̒lj��┽�˖h�~�h�����s���ƌ��ʓI�ł��B

efunon

efunon  2017/03/06(Mon) 21:21 No.748

2017/03/06(Mon) 21:21 No.748

���o�[�X�}�E���g��A�i�荞�ނ��Ƃł�����x�͋ߐڎ��̐��\�͊m�ۏo���܂����A�ߐڐ�p�v�̃����Y�̂ق����i����J������Ԃł̐��\�͂��D�G�Ȃ��Ƃ͊ԈႢ����܂���B

���efunon�l�����Љ��Ă����悤�ɁA�u���j�J��3�̃}�E���g�̂�����ԓ����̃X�N�����[�́A�~�m���^MC�p���ԃ����O�Ƃ҂������v���Ă��āA�����H�Ń~�m���^SR�}�E���g�����Y�������o���܂��B

�����ă~�m���^�ɂ͗D�G�ȃx���[�Y�p�Z�����}�N�������Y�������Ă��āA�������͂łȂ����̂́A�u���j�J�ɗ��p����Ƒ�ώ��p�I�ł��B

���́A�����Y�ʑ���180�x��]���A�\�����^���ɗ��Ă��܂����ߎ��F������邱�ƁB����͎�ԉɂ��l����Ɨe�F���Ă��悢���ƁB

�ł��悭�p����̂�MD�����100mmf4�ŁA�K�E�X�^�C�v�BMC�����100/4�̓g���v���b�g�ł��B�{�����グ�������ɂ̓x���[�Y�}�N��50/3.5�A�����RMS�}�E���g��25mmf2.5�A12.5mmf1.9���g���܂����A��v�ȃX�^���h�ɌŒ肷�郌�x���̊g��ɂȂ�ł��傤�B�]�k�Ȃ���25mmf2.5�͑f���炵�����\�ł��B�����ɂ̓��C�c����t�H�^�[���̒��Ă��܂������A�Ȃ��Ȃ��s��ɏo�ė��܂���B

���̓I�I�f�}�����u���j�JECTL, �R���p�N�g�x���[�Y�Ƀx���[�Y�I�[�g���b�R�[��100mmf4���A�J���莝���B�e�ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/05/22(Mon) 00:13 No.814

2017/05/22(Mon) 00:13 No.814

�t�H�[�J���v���[���@�̂��肪�����ł��ˁB

����ς�u���j�J�t�H�[�J���ɂ̓j�b�R�[������ˁA�Ƃ������͐���F�}�E���g�A�_�v�^������肭�������B

����20������������Y�L���b�v�ƒ��ԃ����O���G�|�L�V�ł��������̂��g���Ă܂��B

���ɂ́A��X�n�b�Z��1000F�p�T�[�h�p�[�e�B���ԃ����O�̃X���b�h���u���j�J�Ɉ�v���Ă�����B�ڎʂ����ł���1000F�p�����Y���t�����܂��B

���ʐ^��ق̃W�����N�{�b�N�X���琳�̕s���̎���A�_�v�^���@��o���܂����B�쐶�̊��ŁA����̓u���j�J�K�����낤�ƁB�����A��ƃ��V�R���}�E���g�A�_�v�^�ł����B���Ⴀ�x���[�Y�p�v���i�[���t������I

ECTL, �R���p�N�g�x���[�Y�AS-Planar 4/100, f5.6

�Ȃ�Ƃ������i��������[�Y����ł悢����ł��Ȃ����B���V�R���p�����i��A�_�v�^�͑��݂��Ȃ���ł���ˁB�Ȃ�Ƃ��D�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/05/22(Mon) 00:29 No.815

2017/05/22(Mon) 00:29 No.815

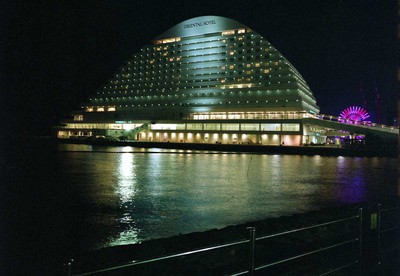

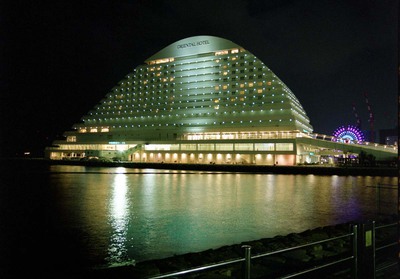

���FNikkor-P 200/4, f8�C1/30�C

���FNikkor-O 50/2.8, f11, 1/8

�E�FAis Micronikkor 55/2.8�Cf11�C1/40�C�i�V���i��PE3056�C�}�N���t���b�V���Z���T

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/05/27(Sat) 00:02 No.817

2017/05/27(Sat) 00:02 No.817

�@�f���炵���ł��I

�@�~�G�̎R�ł͎B�e���̂������ɂȂ�̂ɁA�܂��ďd�����u���j�J���̒��łƂ́B

�@�{�f�B�[�������Y���l����ςł��B

�@

efunon

efunon  2017/05/31(Wed) 21:29 No.819

2017/05/31(Wed) 21:29 No.819

�@�摜�ɂ��F�X�Ǝʂ��Ă��܂����A���̋@�ނ̎���ׂ͍��ȃA�N�Z�T���[���S���S�����Ă��܂����B

�@�ʐ^�ł����������Ƃ̖����A�N�Z�T���[�̌����ɐG���ꂽ�̂͋M�d�Ȍo���ł������A

����������ۂ̑��슴���f���炵���A�����̃��J���b�`�@����ґ����\���Ă��܂����B

�@�u���j�J�t�����̃G�s�\�[�h���A�x�e�����̔Z����4���Ԃ������Ɖ]���Ԃɗ���Ă����܂����B

efunon

efunon  2017/05/31(Wed) 21:58 No.820

2017/05/31(Wed) 21:58 No.820

����̃I�t���C���~�[�e�B���O�ł́C���͂R�c�v�����^�Ő��삵���A�_�v�^�i�O�ŃV���b�^�[�̌��������́C�����L�������Y�����t����L39�̃l�W���������́C52mm�̗Y�l�W�ɕϊ����邱�Ƃłe�}�E���g�̃����Y�����o�[�X�Œ��ڂ�����悤�Ȃ��̂Ȃǁj�������Ă����܂����D���������ŐV�̋Z�p�ƌÂ��J�������o����ĐV�������Ƃ��ł���Ƃ����̂��ʔ����Ǝv���܂��D

�Q�������������Ȃ��B

���Ē�����SQ�X�|�[�c�t�@�C���_�[���L���b�`�[�ł��BSQ�p���Ă������BETRS�̂͌������ƗL�邯�ǁB

���[�ɂ͌��̃v���Z�b�g�R�����[����a���B

100��135���A�A�܂����B�j�b�R�[��180/2.5�͂���܂������H

�����ĉ\�̃j�b�R�[��85/1.8���Ď��݂���̂��ȁH

���肰�Ȃ��E���1000F��Sonnar135,250���Q�Ă��܂��ˁB���͍D���ȋ@��ł����A�o��Ɠ����ɂ���ȏ�͂Ȃ��قNJ�������Ă���D�Ɗr�ׂ�Ɛ�����͌��n�I�ȋ@�B���Ǝv���܂��B

���Y�l��D�ɕt�����Ă���̂̓}�N���V���i�[120�ł��傤���B����]�݂���ō��̑g�ݍ��킹�ł��傤�B

�A�N�Z�T���[�������������Ƃ���ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/05/31(Wed) 23:55 No.822

2017/05/31(Wed) 23:55 No.822

��ݏ��̒���t�߂ɂ͗��h�ȗ��ق������āA�~���͂قƂ�ǂ��q�����Ȃ��̂ŁA���ɂQF�̑�L�Ԃ̑����J�������ĎO�r���ĂĎB�e���܂����B

�g�C��������z�������A���ꂪ���肷��܂ł��炭�҂��܂������A��{�I�ɂ͊y����B�e�Ȃ�ł��i��

�������~�����͎��Q���Ă��āA�[���ɉ��O�ʼnE��1�����B�e�����̂ł����A���Ⴂ�Ă��ĊO�ɂ�1���Ԓ��x�������炸�A���Ƃ̓r�j�[���ɃJ�����𖧕����I��h�~���āA�ʐ^���ԂƂǂ�Ă���܂����D�D�D

�����߂̂��h�ł���B�����Ă��܂��Đ\����܂���D�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/06/01(Thu) 00:14 No.824

2017/06/01(Thu) 00:14 No.824

�c�ɂ��Ă���̂̓A�|�}�N���V���i�[ 120mm �ŁC���������o�܂��i���������X�J��o���K�v������̂ŁC��������͗]����܂��j�D�u���j�J�̃x���[�Y�ɂ��Ă������ł����C���͓��l�̂O�ԃV���b�^�[�A�_�v�^�[��SL66�p�i����͋������ŁC�w���������́j�������Ă���̂ŁCSL66E �ɂ��Ďg�����Ƃ������ł��D���̏ꍇ���֕��������o����ԂŖ��������o�܂��̂ŁCSL66 �̕W�������Y�Ƃ͈قȂ薳�����ɑ��ăe�B���g���ł��C�~�j�`���A���ʓI�Ȏʐ^���ȒP�ɎB�e�ł��܂��D

�E�[���U�m�� 300mm F4.5

�E�j�b�R�[�� 300mm F5.6

�E�u���j�J �R�����[ 300mm F5

���L��܂��B�i�ꕔ300mm�ł͗L��܂��A�X�g��-�x��������A�A�X�g���S���A�����V�A�ɂ��L�����ƕ����������L��܂����c�j

�@���ꂼ��������L���āA

�E�[���U�m�� 300mm F4.5�F�ŒZ�B�e���� 4m 1800g

�@�ׂȕ`�ʂ����܂��B�[�z�̎B�e�ł��D�G�ł����B

�E�j�b�R�[��P 300mm F5.6�F5�Q 5���@�ŒZ�B�e���� 4m 810g

�@�y�ʂȃ����Y�ŁA�ƂĂ��k�P�̗ǂ������Y�ł��B

�E�R�����[ 300mm F5.0�iNo 30425�j�F3�Q 4���@�ŒZ�B�e���� 4.9m 1130g

(�����Y�{�� 480g + No30430 �t�H�[�J�b�V���O���j�b�g�U 650g)

�摜�����ɍi��̔��˂Ǝv����t���A�[���o�₷���̂ł����A��肭�J�b�g�o����ΈӊO�ɗD�G�ł��B

efunon

efunon  2017/06/03(Sat) 22:29 No.833

2017/06/03(Sat) 22:29 No.833

�E�j�b�R�[��300�ɂ͎O�r�����L��܂���B���̕��y�ʂŎ��̂��Ղ������Y�ł��B

�E�u���j�J�R�����[�ɂ͎O�r���́h�L��h�̂ł����A���ۂɂ�300mm�g�p���ɂ͎��p�ɂȂ�܂���B

�E�[���U�m��300mm�͂��̃����Y�^�C�v����K���X�̋l�܂��������Y�ł��B�d�ʂ��L��܂��̂Ŏ莝���B�e�͏�����������Y�ł��B

�@�����Y���ʂɃx���g��ʂ���̂ł����A���͊O���Ă��܂��܂����B

�@�u���j�JS,EC�n�̖]�������Y�̒���300mm�͎g���Ղ������Y�ł��B

���ƂȂ��Ă͂Ȃ��Ȃ�������̂�����Ȃ��Ă��܂��܂������A�j�b�R�[���������Έ����ɓ���ł��܂��B

efunon

efunon  2017/06/03(Sat) 22:43 No.834

2017/06/03(Sat) 22:43 No.834

����Nikkor�͌����L�����Ȃ��B

���肪�Ƃ��������܂��B

Astro Telastan300mmf3.5��1000F�}�E���g�������Ă��܂����A�t�����W�o�b�N���Ⴂ�����܂��̂Ńw���R�C�h��������V�삵�Ȃ��ƃu���j�J�ɂ͕t�����Ȃ��ł��傤����A�������Ƃ���ΐ������Ƃł��B

�����I�ɃA�X�g�������̃u���j�J��}�E���g�����������^��ł����A�����i�Ȃ牽�ł�����̐��E�ł��B

�����V�A�̃����Y�͎ւ̓��Ȃ̂ʼn����o�Ă��邩�킩��܂���B

�ꎞ�V�̖]�����V���b�v�H���t�����W�o�b�N�����������t���b�N�X500mm�A1000mm��̔����Ă����͂��ł����A�}�~���A�y���^�b�N�X�p���������B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/06/03(Sat) 22:56 No.836

2017/06/03(Sat) 22:56 No.836

�@3��̏œ_�����ɑΉ����邽�߂ɁA�摜�̗l�ɏœ_�������ɐF�������ꂽ�����w�W����]/�I�����ĎB�e�����Ɣ�ʊE�[�x��\���ł���l�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�g�p���@�̓t�@�C���_�[�ŃC���t�ɍ��킹����ԂŁA�g�p���郌���Y�̐F�̋����w�W���w���R�C�h�����O�̃C���t�ʒu�ɍ��킹�܂��B

�@�F�̎�ނ́A300mm�F���F�@400mm�F���F�@500mm�F��F�@�ł��B

�B�e�̂��߂Ɏw�W���Y�����Ă���܂����A�����ƐԊO�w�W�܂Ŕ����Ă��܂��B

efunon

efunon  2017/06/03(Sat) 23:45 No.837

2017/06/03(Sat) 23:45 No.837

�@�A�X�g���̃u���j�J�����Y��

Tachar�ATelastan�AFern ��3�킪�œ_�����̉����ėp�ӂ���Ă����l�ł��B

�@�j�b�R�[����300mm�͓������猩�����܂���ł����B

�@�����̏�������Ă��������L��܂����A��ɂȂ��ď��߂Ď����ɐG�ꂽ���͉��i�������Ȋ��ɂ͌y�������Y���Ǝv���܂����B

efunon

efunon  2017/06/04(Sun) 00:12 No.838

2017/06/04(Sun) 00:12 No.838

�c�O�Ȃ���Q���͊����܂���ł������A���������I�ɍs����Ƃ����ł��ˁB

�݂邵�̋@�ނ́A�o���邾���g�������Ȃ������Ȏ҂ł���

�ŋߐV�K�̋@�ނ�S������Ă���܂���B

�P�Ȃ�l�^��Ȃ̂��傾�������R�ł��B

�����ʔ����ۑ�͖����ł��傤���H

�U�U�J�������Ƒ��ɉ��������Y�Ȃǂ̕�@�Ƃ��đ������������Ȃ��̂�

�����I�Ƀu���j�J�ӂ肪���ƂȂ�܂����A���ۂɂ͐���������K�����������Ă��Ȃ��̂������B

���̒��ɂ͐����̃}�E���g�A�_�v�^�[�Ȃǂ��̔�����Ă��܂����u���j�J�p�͂قڊF���B

��͂���ɂ����@��Ȃ̂ł��傤�B

���̕��Ǝ��������o�������o���܂��̂Ō���b�オ�L��܂��B

�����ʔ����l�^�Ȃ��ł��傤���H

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/06/04(Sun) 09:26 No.840

2017/06/04(Sun) 09:26 No.840

�@��������͔N1���ڕW�ɍl���Ă�����̂ł����A����͓��e���\�z�ȏ�ɔZ�������̂Łi�`���[�g���g�p���������Y�̌������ʂ܂ōs���Ă��܂����B�j�A

�I����̘A���̒��Ŏ���͉����^�c���l���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ƙb���Ă��܂����B��͂莟��͓����ŁI�Ƃ������N�G�X�g�����������l�ł��B

�@�u���j�J�̃}�E���g�A�_�v�^�[��SQ�������ƃn���h���C�h���������̂ł��傤���B�t�����W�o�b�N��102mm���炢�L��̂œ���̂����m��܂���B

efunon

efunon  2017/06/04(Sun) 11:16 No.841

2017/06/04(Sun) 11:16 No.841

�����ŁA�䂤�ꂢ�l�̃u���j�J����30mm��q�������͂��Ȃ̂Ɏ��O���Ă��܂����B

���ꍛ��ƒv���܂��B�������҂��Ă���܂��B

efunon�l���������肪�Ƃ��������܂��B

Astro�Љ�T�C�ghttp://www.exaklaus.de/astro.htm

�ɂ�Bronica�Ə����Ă����ēǂݗ��Ƃ��Ă���܂����B�_��ȉ�Ђ̂悤�ł��ˁB

Telastan 300/3.5��6x6���]���Ƃ��Ă͈ٗ�ɖ��邭�A�L���m��FD�����i�ɔ���قǁB

���ɏ_�炩���F�������c���Ă��܂����A��g�債�Ȃ���Ε��͋C����摜�ł��BKilfitt��300/4��Sonnar300/4�̓V���[�v�Ȃ̂Ŏg��������ꂻ���ł��B

Bronica��Wiki�ɂ�Astro�CAstragon���ɂ���܂����BWiki�ɂ�Kilfitt�̈�A�̐��i��������Ă��āA������������Ȃ��ƃt�����W�o�b�N����Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă��܂��܂��B�������������o���l�b�g�̑���a�𗘗p���Ē��ɒ��ݍ��ނ悤�ȃA�_�v�^�Ȃ̂�������܂���B

�����������̂ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/06/04(Sun) 22:20 No.843

2017/06/04(Sun) 22:20 No.843

���܂�ɂ����\���Ⴗ���āD�D�D

�ȑO�䂤�ꂢ�l�ɂ��~�߂�ꂽ�Ǝv���܂����A����l���x�������̂ł�����o���Ă��܂��܂����B

���ʁA����l�ł������Ǝv���܂����i����

�V�O�}��3�{�e���R���B���X�̓j�R��F�A�I�X�̓u���j�J��o���l�b�g�B

35mmSLR�j�R��F�����Y��66�t���t�H�[�}�b�g�Ŏg����B

�i��͊��S�蓮�B

�����Y���S���������g���Ă��Ȃ��̂ŁAAPS-C�f�W�^���p�����Y�ł�6x6���J�o�[����B�������i�萧��̓}�E���g����O���Ď����i�背�o�[�Ƀ`�b�v�����ނ����Ȃ��Ƌ��l���܂��B

APS-c��10mm�A60mm�}�N���A

F�p14mm�A20mm�A35�C50�C55�C100�C180�C300�A�ȂǑ������Ă݂܂������A�Â����������s���g����Ȃ��O�d��B

�܂��J���ł͎����������Ăǂ��Ƀs���g���Ă邩�����Ȃ��B

�i��ƒ��S���班�����������юn�߁A�i��قǐ�s�x�����P���܂����A�[���ȃ��x���ɂȂ�O�ɉ�܂łڂ��͂��߁A�ǂ��Ƀs���g���Ă邩�����Ȃ��B

������x3�e���R���ł�����3�i��Â��Ȃ�A���肬��œ_�����킹���郌�x���܂ŋ��ʎ��������P���������ɂ͈Â����āif11��32����j�t�@�C���_�[�������Ȃ��B

�掿�̎���S���l���Ȃ��悤�ɂ���A10mm�Œ��L�p30mm�������i�^������10-24mm�̌Œ�t�[�h�ŏR���Ȃ����߂ɂ�12mm����ɂȂ�܂����j200mm���ƒ����^�y�ʂ�600mm�A300mm����900mm�I�܂��}�N�������Y���������{���ɁB�����ł͗L�蓾�Ȃ��Y�[���{���������B�ʔ�����ł���B�掿��������������D�D�D�D

���̋Z�p�ōĐv���āA���Xx2���炢�ɏo������ō��Ȃ�ł����ǂ˂��D�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/06/04(Sun) 22:42 No.844

2017/06/04(Sun) 22:42 No.844

Zodiac-8 30mm/f3.5�̍����ڂ��܂��B

�́A�a�J�̉��l�Q�ōw�����܂����B

kiev88�X�N�����[�}�E���g�̍��̕��Ȃ̂Ń��m�R�[�g�̃����Y�ł��B

���̌�̂l�b�̃����Y�Ƃ���r���܂������A�]�荷�͊����܂���B

��ʒ��ɑ��z���ʂ荞�ނƐ���Ƀt���A�[�����荞��Ə��X���ȑ㕨�ł��B

���̃����Y�̉����͂P�O���N�O�ɍs�����̂ł���

�F�l�ƎB�e�ɏo����������Ă��āA���̑O���ɓˊэ�Ƃ̔����ō��܂����̂Ŏd�グ���G�ł��B

���������Ǝd�グ�悤�Ƃ��v���܂������A��x�o���オ��Ɩʓ|�Ō��݂Ɏ���܂��B

�����A�茳�ɂ���l�b�̃��f���ł�������낤���ȁH

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/06/05(Mon) 01:04 No.845

2017/06/05(Mon) 01:04 No.845

>��������͔N1���ڕW�ɍl���Ă�����̂ł���

�Ȃ�قǎ�����L�肻���ł��ˁB

����ŗ͂��g���s�����Ă��܂��̂����ł����A�ň��X���C�h�I�t�݂����̂ł��y�������ł��B

����͐����ŁB

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/06/06(Tue) 21:04 No.850

2017/06/06(Tue) 21:04 No.850

�Q���҂͐��������͖��������̂ł����A�@�ނ�A�N�Z�T���[�������āA���̐�������ۂɃt�@�C���_�[��`���Ă��������A

���ۂɃ_�~�[�t�B�����ő��슴���������Ă�������̂ł����A4���ԋx�e�����ł���ƈꏄ���������ł����B

�@�����ŊJ�Â���ꍇ�͉����^�c���@���l���Ȃ��Ǝ��E�����Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂����B

���ɁA����Ȏ������Ă݂����Ƃ����Ă݂����Ȃ�ĊF����̈Ă��L��܂����狳���Ē�����K���ł��B

efunon

efunon  2017/06/10(Sat) 08:29 No.851

2017/06/10(Sat) 08:29 No.851

�����m�̒ʂ�A�{�f�B�������ōi��D��AE�܂Ŕ�����D����̂ł��B

����ȑO�̃��f���ł̓t�H�[�J�V���O�X�N���[���͂���K���X�{�v���X�`�b�N�t���l�������Y�̍\���ł����B

EC�ȍ~�̓t���l����̂̃v���X�`�b�N�t�H�[�J�V���O�X�N���[���ƂȂ�܂��B

���̂������ŃX�N���[�����͖��邭�Ȃ�܂������A�V���Ȗ����N���܂��B

�t���l�������Y�̃s�b�`���r�����Ƃ��牽�����O���O���ȃt���l���̉e��������̂ł��B

����́A���̌�̂r�p���Ɣ�ׂ錩��肷��͔̂ۂ߂܂���B

S2�̓X�N���[�������̃��V�s���l�b�g��Ō��J����Ă���܂��̂Ŏ��{����Ă�����������Ǝv���܂���

EC-TL/EC-TLII�ł����Ѝ̗p�������̂ł����A����ς肱���ł���Q�������͂�����܂��B

�I�o�v�̃��[�^�[�\���ł��B

�X�N���[���̏㕔�i�����Y���j�ɐH�����ތ`�ŘI�o�v�̕\��������܂���

�X�N���[���ɒ��ڃV���b�^�[���x�̐��l�\�����݂����Ă��邽��

���̃X�N���[�����ڐA����ƂȂ�ƁA���̐��l�\�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

�b���Y���ʁA�ȒP�ȕ��@�ʼn������邱�Ƃɂ��܂����B

�w�菑���ł��x

�P�K�L�j�ŃX�N���[���ɒ��ڕ����������~���ď������݂܂��B

�����T�C�Y�͂ƂĂ��������̂Ń��[�y�ȂǂŌ��Ȃ����Ƃ��K�v�ł��B

���Ȃ݂Ɏ��͐E��̎��̌������Ō��Ȃ����Ƃ��܂����B

���邭�āA���₷���X�N���[�����ƃt�@�C���_�[��`���Ă��邾���ł��y�����Ȃ�܂��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/06/17(Sat) 12:49 No.859

2017/06/17(Sat) 12:49 No.859

���Ȃ�x���Ȃ��Ă��܂��܂������A������ɎQ�����ꂽ�F�l�����b�ɂȂ�܂����B

���X�ł����A�悤�₭�t�B�������X�L�������܂����̂ł��v���܂��B

40mm�iNIKKOR-D��ZENZANON�j�c����ꂽ�ʂ�ZENZANON�̕������p���L���B�𑜗͂͋͂���ZENZANON�̕����ǂ��悤�Ɍ�����B

135mm�iNIKKOR-Q F3.5��KOMURA F2.3�j�c���ӂ̉𑜗͂�NIKKOR�̕����A�R���g���X�g��KOMURA�̕����ǂ��悤�Ɍ�����B

NIKKOR-Q 25cm F4�c�𑜗́A�R���g���X�g���ɑ�ϗǂ��B

NIKKOR-T 35cm F4.5�c���ӌ��ʗ����������AF8�ł��c��B�t�[�h�̃P�����ł͂Ȃ��Ǝv���B3���ʂ̊��ɁA�ӊO�Ǝ��ӕ��܂ʼn𑜂��Ă���B

uccyan

uccyan  2017/07/03(Mon) 03:21 No.885

2017/07/03(Mon) 03:21 No.885

Photodiox Rhinocam�Ƃ��������i6x4.5cm�t�H�[�}�b�g�����B�e���u������A�I���W�i���̓n�b�Z���u���b�hV, �}�~��M645, �y���^�b�N�X645�̃}�E���g�������ł��B

APS-C�t�H�[�}�b�g�̃\�j�[�~���[���X�c�ʒu�ŏ㉺4���v8�����������܂��B1400����f��NEX-5���g���Ɩ�9000����f�ɂȂ�ɂ߂Đ��ׂȉ摜�������܂��B

�ŋ߃�7���g��6x6�B�e�o�����ʋ@�킪�o���悤�ł����������Ă��܂���B

Rhinocam�{�͍̂��ۋK�i4x5�o�b�N�Ƀt�B�����z���_�̂悤�ɑ����ł���K�i�ɂȂ��Ă���A����͂���𗘗p���Ă��܂��B

�u���j�J�̓}�E���g������ނ��d�w���Ă���S�ĂɑΉ�����ɂ�S2�^EC�̑�o���l�b�g���K���ł��B�o���ޗ��̓R�����[�e�����A�̃W�����N�ŁA���݂����邽�߃X���C�X���Ă��炢�A�ėp�����l���e�q�j�J4x5�{�[�h�ɌŒ肵�Ă��܂��B

���̌v�Z�~�X�œ����ǂ̑唻�{�f�B�ł����������o���̂�����ł������A�W�i�[�g�Ƀe�q�j�J�A�_�v�^�t�����i�W�i�[�n���f�B�Ɠ�����肩���j�{���Ȃ疳�������Ȃ��ߐڐ�p�̃R���p�N�g�x���[�Y�Ƒg�ނƒ��x�悢���Ƃ����������p�ɃS�[�T�C�����o���܂����B

������o���l�b�g�����Y�͍��㒲�����K�v�ŁA�]���n�̓w���R�C�h�X�g���[�N�������̂ő��v�ł����A��Ԏg����������LS105/3.5���Ȃ��Ȃ������o�������Ă��܂��B

�����Nikkor-H 50/3.5�̓R���p�N�g�x���[�Y�ɕt�����Ȃ����Ƃ������B�w���R�C�h�ɒ��ԃ����O�����ނ��ƂłȂ�Ƃ������B

�Ƃ������A�x���[�Y����Ȃ��Ă��A���ԃ����O�ł�������I

�����Ǝ莝���̏��o���l�b�g�����Y���e�X�g���܂������A�F�Ȃ��Ȃ��f���炵���掿�ł��B����Nikkor-P 75/2.8�̓��m�R�[�gcm�\�L93xxx�Amm�\�L132xxx�A180xxx�A�}���`P�EC259xxx��ʂ��ď����i��Ƒf���炵����s�ŁANEX-5��f����t�܂ʼn𑜂��Ă���A�����ԕW�����ߏグ�������̂��Ƃ͂��閼�����Y�ł����BNikkor-H�EC�͎��Ӊ掿���f���炵���A�V����̎���ɂȂꂽ�͂��̖������Y�ł��B

DDR�[���U�m����3�{�e�X�g���A��{��Nikkor�����鍂�掿�������A�J��������79�N�𗠕t���鐬�тł������A���2�{�͂���قǂł��Ȃ��A�̍����傫�����Ƃ��ĔF���B�܂�MC�[���U�m��80/2.4���ǍD�~���ł��B

�����Komura100/2.8�̍����\�ɂ͋�������܂����B

�[���U�m��150�̓m���^���g�v�R�����f���炵���B

�����܂ł���Ă����ĂȂ�ł����A�u���j�J�����Y��t����Rhinocam�͍�i����p�r���l���Ă��܂���B��Ƀ����Y���\�̊m�F�e�X�g��z�肵�Ă��܂��B

��͂��i�ɂ�1���ŘI������6x6���A�I���W�i���{�f�B���g��Ȃ�����˂ƁB�e�X�g�œ���ꂽ�����Y�������l�������i���삪����Ɋy�����Ȃ�܂��B

�摜�F���R���p�N�g�x���[�Y�A�����w���R�C�h�A�E�F�㕔����ʒu���ߗp�O���E���h�O���X�i�X�v���b�g���j�������Ƃ���

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/07/03(Mon) 19:01 No.886

2017/07/03(Mon) 19:01 No.886

��̌�����͂ƂĂ������������悤�ŁA�Q���ł������X���A�܂����ł��B

�����Y�̉掿��r�̂��b��ϋ����[���q�ǂ��܂����B

�����������Ă��Ȃ��R�����[����a�̔�r�͂��肪�����B

250��350�͑�ϗD�ꂽ���\�ł��ˁB350�̎��ӌ��ʒቺ�͌����Ă݂�Ίm���ɁB�ȑO�̉摜����������o���Ɩ��炩�Ɏl�����Ȃ��Ă��܂��B

�C�ɂȂ�Ȃ��\�}�ł����̂ŁA����ĔF���v���܂����B

���̃R�}�ł͖ڗ����Ȃ����̂�����A�L�^�Y��Ŋm�͂���܂��i��Ή��������̂����B

BronicaS, Nikkor-T 350mm�J��, 160NS, �O�r

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/07/04(Tue) 14:07 No.887

2017/07/04(Tue) 14:07 No.887

�@���v���Ԃ�ł��B�I�t���C���~�[�e�B���O�̍ۂ͂����b�ɂȂ�܂����B

�@�e�X�g����Ă��������͍ŒZ�B�e�ߕӂł����̂ŁA�F�X�ƃ����Y�ɂƂ��Ă̓L�r�V�C�����ł����ˁB

�@����ł����A�ȃ����Y�̈�[���_�Ԍ����ċ����ÁX�ł��B

���͐���INF�ł��ˁB���O�Ńe�X�g�ł���Ηǂ��ł��ˁB

efunon

efunon  2017/07/04(Tue) 20:37 No.889

2017/07/04(Tue) 20:37 No.889

���m�|�b�h�g�p�ł��B

���X�ǂ����ė��j�b�R�[���B50�����ł��B

���̒l�i�ł��̃V�X�e������ɓ���̂͋����ł��B

�t�B�������Ȃ獡�ł��ˁB���N�̖��@���������ł��肪�o���܂��B

�������A���V��1���g���ăV���b�^�[�X�s�[�h�𑪒肵���Ƃ���1/1000�ݒ��1/400�߂��܂ŃX�s�[�h���オ���Ă���܂����B

���N�g���Ă��炸�O���X���ł��Ȃ��Ă����ł��ˁB

�s���g�����킹�鎞�ɂǂ����Ă������Y�o�����Ɏ肪�s���Ă��܂��A���Ă��܂��܂����B�ǂ��J�����ł��ˁB

CLPO

CLPO  2017/07/08(Sat) 10:05 No.890

2017/07/08(Sat) 10:05 No.890

�X�e�b�`���9000����f�Ŋώ@����ƁA����Œቿ�i�̂Ƃ�����Όy�����Ă��܂������ȕW�������YNikkor-P 75mmf2.8�̐��\�͋����ׂ����x���ł��邱�Ƃ��킩��܂����B

�J��f2.8�́A�S�̂Ƀn��������ו��͟���ł��܂����𑜂͂��Ă���Ƃ����A�����̃j�b�R�[���ɋ��ʂ���ߏ��̌X�������������܂��B

�܂����ӌ��ʂ͎�ቺ���Ă��܂��B

���̉掿�̋ψꐫ�͋�������ŁANikkor-P�̒��S���̗ǂ��̓t�B�����ł��悭�b��ɂ������Ă��܂����A�f�W�^���ł͎l���܂Œ��S�ƂقƂ�ǂ����Ȃ����𑜗͂������܂��B

f4�ɍi��ƃr�l�b�e�B���O�͉������A���S�̃n�������Ȃ�����ĐF�ʃR���g���X�g���オ��܂����A�s�N�Z�����{�ł͎��ӂ̟��݂͊J���Ƃ����܂���B

f8�ł͑S�̂Ƀn���������A�l���܂ŋ�������̉掿�ƂȂ�Af16�ł��T�ˈێ�����܂��B

1���ɂ�8��I������K�v������A�܂������{���e�X�g�������߉�������f2.8-4-8-16��4�i�肵�������܂���ł�����f4��8�Ƃ̊Ԃ��ǂ��Ȃ��Ă���̂��͌���̉ۑ�ł��B

Nikkor-P�̓V���A��8���A13���A18���̃��m�R�[�g��Nikkor-P�C�������A�}���`���͂��ɋt�����i��̓V����t���A���}�����A�J���̐F�ʂ��Z�����ȂƂ������x�ŁAP�͓���ƌ����ėǂ��掿�ł��B

P�̃N�Z�m�^�[������K�E�X�ό`�ƂȂ���Nikkor-H�C�͑O�ʂ��傫��������P�̊J�����ӌ��ʒቺ�����P���ꂽ�ȊO�͂قƂ��P�ƕς��܂���B

f4�ɍi�����Ƃ�H�C�̂ق������Ӄn���͏�������������X���B

�i���Ă��܂���P��H�͕ς��Ȃ��B�t�B�����ł͖�i��{�P��H�̕����[���Ȃ̂�H�͖����l�Ƃ͂����܂��AP���������ꂽ�̂��킩��܂��B

���ƃr�I���^�[OEM�[���U�m��80mmf2.8�́A�J���n���͎����悤�Ȋ������]�v�ɏo�邩�Ǝv���܂����A�l���͏�������܂��B�܂�f8�ɍi�����Ƃ��̐ꍞ�ނ悤�ȃV���[�v�l�X�͓��M���ׂ��ł��B

�m���^��80mmf2.4�͊J���n���͑���f2.8�@��葽���ł����𑜗͂͂悭�A�i��Ɣ��ɗD�G�B

Nikkor-H50/3.5���J���n���X���͂���܂����A75/2.8���͏��Ȃ߁B���Ӊ掿��75mm���͊Â��Ȃ�܂����A�L�p�Ƃ��Ĕ��ɋψ�ő�L���łȂ�����e�͈́Af8�ł͗ǍD�ɂȂ�܂��B

Nikkor-O50/2.8�����l�ł����A3.5���͂��ɃV���[�v�ŐF�ʃR���g���X�g�������悤�Ɋ����܂����B���p�㍷�͂Ȃ��ł��傤�B

��芸�����A�{�f�B�̃I�}�P���x�ɂ����]������Ă��Ȃ�Nikkor-P75/2.8�ł����A�ō����̐��\�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B

�J���n���̓|�W�Ȃ�}���C���ɘI������Ɩڗ����܂��A���m�N���Ȃ��掆�̃R���g���X�g���グ��Ή��������邩���B�����ʼn𑜗͂��ۂ���Ă��邱�Ƃ��d�v�ł��B

�i��Ζڂ����߂�悤�ȍ��掿�������܂��B

��7��35mmSLR�p�����Y����ʑ̂Ńe�X�g���Ă��܂����ANikko-P�قǎ��ӂ܂ō��掿���ψ�ȃ����Y�͂܂�ł��B

�摜�FRhinocam�@Nikko-P75mmf2.8(13����j�J���CNEX-5(1400����f�j8��I���X�e�b�`�A�k�����|���Ă��܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/08/10(Thu) 18:11 No.933

2017/08/10(Thu) 18:11 No.933

���{�������Ă���̂ł��������l�Ȋ����ł����̂Ń����Y�̐������Ǝv���Ă��܂������A�����Ƃ������Ȃ��̂ł��ˁB

�@�C���[�W�I�ɂ͏������ꂪ�o�銴���ł��������߂Ȃ���Ǝv���܂����B

�@�r�l�b�e�B���O�̓t�B�����ŎB�e���������ǂ����������܂��B

�L�b�g�����Y�̗l�Ȉ����� 75mmf2.8 �ł����A�����E�C�������������܂��B

efunon

efunon  2017/08/13(Sun) 08:01 No.934

2017/08/13(Sun) 08:01 No.934

���͎����t�B�����ł́A���S�͔��ɐ�s�Ȃ��̂́A�J���ł͎��ӂ��s�\���Ȉ�ۂ��Ă��܂����B

���̓_�ł�Nikkor-H�̂ق�����ۂ͗ǂ��A�܂�Makina��80/2.8�������i��������i�ɂ͗ǂ��ƍl���Ă��܂����B

�Ȃ̂ō���f�W�^���̌��ʂɋ����Ă��܂��B

120�t�B�����̕��ʐ��ƊW������̂ł��傤���B

��芸�����A�f���͗ǂ������Y�Ƃ������Ƃ�m��܂����B

�ŏ��Ɏv�����̂́AMicroNikkor55/3.5���ő����Ȃ��ƁB

��ʉE���ӂ薳���H�s�N�Z�����{�N���b�v�������܂��B�����Ƃ������ɂȂ邩�ǂ������M������܂��D�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/08/13(Sun) 20:09 No.936

2017/08/13(Sun) 20:09 No.936

�@���̌�A25�N���J��������牓�̂��Ă��܂��܂������A2�N�O�f�W�^�����n�߂܂����B���X�}�E���g�A�_�v�^�[�V�т�����Ă��܂����̂ŁA�u���j�J-NIKKOR���g�������Ď���A�_�v�^�[�Ō��݂́A�y����ł��܂��B

����SLR���̌����u���j�JS2�ł����̂ŁA�u���j�J�{�f�B�ɑ��Ѓ����Y��t����A�_�v�^�͐F�X�Ǝ���v���܂����B

�z�[�X�}��8x8�{�[�h��S2�ɕt����Ȃǐڎʗp����ł��B

�t�Ƀu���j�J�����Y�𑼋@�ɕt����̂́A�o�b�N�t�H�[�J�X���Z�����ƁA�����Y�P�̂ōi�萧�䂪������Ƃ��玎���Ă���܂���ł����B

�����ڎʃ����O��f�ނɂ���Ύ����i��͊O���瓮�����܂��ˁB

�܂��ڎʃ����O�X���b�h�̓~�m���^SR�ڎʃ����O�Ƌ��ʂȂ̂�SR�}�E���g�ɂ͖����H�ŕϊ��ł������ȋC�����܂����A�œ_���ߋ@�\���ǂ����邩���ŁA�܂������Ă���܂���B

A7�ɕt���ĂȂ��Ȃ��i�D�����ł��ˁB�摜���珃���w���R�C�h�����g���̂悤�ł��B

��L�̂����育��������Ă��邩�Ɗ��S���Ă��܂��B����������I���������B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/08/26(Sat) 01:39 No.939

2017/08/26(Sat) 01:39 No.939

����ł̓}�E���g�A�_�v�^�[�̏ڍׂł��B

�u���j�J(S,EC)�p�����Y�������

1.�}�E���g�������C�J�lϳ�Ăɂ��܂����B�i���R�͌�q�j

���i�̏���

�����Y--�u���j�J�p�ڎ��ݸ�(C-A)--�u���j�J�p�w���R�C�h--�~�m���^�@MC135�p�t�[�h--�����e�@Concept® nikon-L/M�A�_�v�^�[

�ڎ��ݸނ���ꂽ�͍̂i��߂��邽�߂ŁA�u���j�J�g���̕��͈�ʓI�ɒm���Ă���Ǝv���܂��B�~�m���^�p�t�[�h�̓w���R�C�h�ɃW���X�g�T�C�Y�Ȃ̂ŁA4�_ȼގ~�߂ɂ��Ă���܂��B�Ȃ��t�[�h�̓J�b�g���Ă���܂����A���������o��l�ɒ����߂��܂����Bȼގ~�߂Ȃ̂Ō��ɖ߂��܂��Bnikon-L/M�A�_�v�^�[�ƃt�[�h�̐ڒ��́A�A�_�v�^�[�̋��������O���Ă���G�|�L�V�ڒ����Ă���܂��B

�u���j�J�w���R�C�h�ɍi��A���s�����t���Ă��܂����A���ꂪ����Ɩ��������o�Ȃ��悤�Ȃ̂Ŏ��O���Ă���܂��B

NIKKOR�����Y�̍i�蒲�߂͏o����l�ɂȂ�܂������Azenzanon 100mm��t�����ꍇ�̂ݒ����ݸނ̃��o�[�𑀍삵�Ȃ��Ƃ��܂������܂���ł����B

�Ȃ����C�J�l�}�E���g�ɂ����̂��ƌ����܂��ƁA�œ_�H�[������o�Ă��܂��ATECHART�i�e�b�N�A�[�g�jLM-EA7 ���C�J�l�}�E���g�����Y - �\�j�[��.E�}�E���g�d�q�A�_�v�^�[�q���ŃI�[�g�t�H�[�J�X�����悤�Ǝv��������ł��B

����ɂ��u���j�J�����Y���I�[�g�t�H�[�J�X�ŎB�e�o���܂��B

�g�p���������ł͓��ɖ��Ȃ��쓮���Ă��܂��B�������A�����Y�̏d��������̂ŁA���K�i�O�̎g�p���@�ł��B�œ_�H�[����ł�500g�܂ł̃����Y�d�ʂɂ��Ă��������ƒ��ӏ���������܂����A���ƋC�ɂ����ɉ��ł��t���Ă��܂��B

�莝����NIKKOR 75mmf2.8,50mmf2.8,50mm f3.5, zenzanon 100mmf2.8�ŃI�[�g�t�H�[�J�X�쓮�o����̂��m�F���Ă��܂��B

�B�e�͂��̏����Ői��ł��܂��A���������߂������Ǝv���܂��B

���C�J�l�}�E���g�ɂ����̂ŁA����Ȏg�������o���܂��B�ŐV�̃��C�J�l10�Ȃǂւ��t���Ǝv���܂����A�܂������Ă��܂���B�i��

�߂��̃t�N���E�̪�ł̎B�e�ł��B

���H���ăX�N�G�A�T�C�Y�ɶ�Ă��܂����B

�g���Ă݂������ł͒��]���ŎB���Ă��銴���ł��B

�܂��܂��B�e�̕��͏o���Ă��܂��A�u���j�J�p�ݽނŊy�����B�e�������Ǝv���Ă��܂��B

�Ȃ��u���j�J�{�f�B�́A�ŋ�EC����肵�܂����B

�NjL

�ŋ߃y�g��-���C�J�l�ƃ~�����_-���C�J�l������������܂����B��������I�[�g�t�H�[�J�X�B�e�Ŋy����ł��܂��B

�Ȃ�ƃI�[�g�t�H�[�J�X�I

����͑z�����Ă��܂����B

�m���ɍŋ߂̏œ_�͐l�Ԃ̔\�͂������x���v�������ʂ�����A�����x�����߂�Ȃ炻����A���ł��ˁB

�t�N���E�̖ѕ��́A�V���[�v�Ȓ��ɟ��݂����j�b�R�[���Ȃ�ł͂̉�������܂����B

50mm�̌����{�P�����S�ɉ~�Ȃ̂�������Ɗ����B

�A�_�v�^�[�����݂��Ȃ��}�E���g�����삳��Ă����A���炵���ł��ˁB

�y�g�����~�����_���A���肻���łȂ��ł����̂ˁB

EC�m�ہC���߂łƂ��������܂��B

EC�͂ƂĂ��@�q�ŗD�G�ȃ{�f�B�ł�����A�܂������e������K���ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/08/26(Sat) 17:02 No.946

2017/08/26(Sat) 17:02 No.946

�\���̓R�����\�e�����A��؍���H �� EF�}�E���g �ł��B

�i��A���@�\�͗L��܂���i�W�����N�i�ł����̂Łc�j

EF�}�E���g�ł��̂ŁAEOS��l�X�ȋ@��ɑΉ��ł��܂��B

�@�g�p�̍ۂ͔��A�S�����i��ɋ���F�X�ƍH���܂��B

�w���R�C�h���̓u���j�J�{�̂̂��̂��g���̂��֗��ł��B

�����R���Ȃ̂ŁA�����ƃ}�E���g�̒E���@�\�������Ă��܂��B���̂��߁A��o���l�b�g�̃����Y�ɂ��Ή��\�ł��B

efunon

efunon  2017/08/26(Sat) 21:05 No.947

2017/08/26(Sat) 21:05 No.947

����������̓v���Z�b�g�]�������Ƃ��Ă���ő���Ɋ��p�o����ł��傤���A

�A���l�̂悤�Ɏ����i��̏��o���l�b�g�����C���ɐ�����Ȃ�A�O������i�葀��ł���ق����悢���ƂɂȂ�܂��B

�i������ԂŌŒ�ł��A�œ_���킹�̎������J���ɏo����̂��x�^�[�ł����A���炭�ł��֗��Ȃ̂̓R���p�N�g�x���[�Y�ł���܂��傤�B

���\�W�����}������A���̑̑��ł�����܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/08/26(Sat) 22:20 No.948

2017/08/26(Sat) 22:20 No.948

�@����ŊO����i��̑��삪�o�����ł��B�����Y�̍i�背�o�[�Ƀ`�b�v��t���܂��B

���o���l�b�g�u���j�J�j�b�R�[���̍i�背�o�[�͋@�\�����ł͂Ȃ��̂�����Ƃ���ł��B

���Y�搶�̃R�����g�ɂ��L��܂����A�P���ɍi�背�o�[�����������������ƍi��l�ɂ���ĕ��ׂ��ς���Ă��܂���ł��B

�A�_�v�^�[���v���r���[���o�[���ɂ��悤�ƍl���Ă��܂��B

�@�����A����135�p�Ɏg���Ă݂Ă̊��z�ł����A�������߂邩�ňقȂ�Ǝv���܂����A��͂�6�~6�Ŏg�p����ɉz�������͖������������܂��B

����ƃR�����[�̃v���Z�b�g�^�C�v�̃����Y�������Ă��āA���̃N�Z�̗L��`�ʂ��ʔ����̂Ő�p�A�_�v�^�ƂȂ����܂��B

efunon

efunon  2017/08/27(Sun) 15:37 No.949

2017/08/27(Sun) 15:37 No.949

��������a���g�ݍ��킹�ł��ˁB��������͎���ł��傤���H

25�N�قǑO�Ƀy���^645���g���Ă���܂����B���̎��͏��������Y�݂̂ł������A45mm,75mm,120mm�ǂ���D�G���ݽނł����B300mm�͍������Ĕ����܂���ł����B

���͂��̃����Y�l�U�T�̈�Ԕ����w���R�C�h�ɂ҂�����͂܂��ł��B

�ł��̂ōi��̃��o�[������ē˂�����ł邾���ł��B

����Ŗ������܂Ŗ��Ȃ��g���܂��B

�U�S�T�y��Nikkor-D 40mm f4�ŎB�e������錧���`�����������́u�����̂�����v�ł��B

ken

ken  2017/08/28(Mon) 22:46 No.954

2017/08/28(Mon) 22:46 No.954

�M�Z�̃V���A��740xxx�A���̃V���A����750xxx�Ȃ�ł������Y����z������Ə�2���͐��Y�N�x�̎̂ĔԂ�������܂���ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/09/08(Fri) 18:15 No.964

2017/09/08(Fri) 18:15 No.964

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/09/08(Fri) 23:19 No.966

2017/09/08(Fri) 23:19 No.966

�����Y��[�����V���o�[�����O�̌���^���m�F���Ă��܂��B�\�z�ł�(12000�`�j������^���H

�œ_������NIKKOR�Ɣ���ĂȂ��̂��A�킴�ƂȂ̂��͕�����܂��A�L�p�n�����ɕt����ꂽSUPER�̕������ւ炵���ł��B

��{�P�����悤�ƁA���@���B�e���Ă݂܂����B

�ǂ������ɂȂ���ł��傤���B

���̂Ƃ��̓R�����[100���܂������Ă���܂���ŁA��r�ł��Ă��܂���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/09/27(Wed) 22:30 No.978

2017/09/27(Wed) 22:30 No.978

�L���b�v��t����Ƒ��̃[���U�m���ƌ����������Ȃ��Ȃ�܂��B

�u���j�JS�A�[���U�m��MC50/2.8,�@�J���A�G�N�^�[100

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/09/27(Wed) 22:33 No.979

2017/09/27(Wed) 22:33 No.979

�u���j�J�p�̃X�g���b�v�͓���Ȏ~�ߋ�ɂȂ��Ă��Ĕėp�X�g���b�v���g���܂���B

OP/TECH �X�[�p�[�v���X�g���b�v�i�^�C�vB�j���g����Ƃ̎��ł����A�u���j�J�Ɏ�����Ȃ��̂ŁA�J�X�^�����邱�Ƃɂ��܂����B

���������n���ƃ~�m���^�̃X�g���b�v���]���Ă܂��B�i��

1.�܂��͐�p�~�ߋ�̐�[��͋Z�ŊO���܂��B

2.�X���C�h���̃��b�N�@�\�ł����A�o�N�Ńv�����ꂪ��������l�Ȃ̂ŁA�^�J�_�Œu�������܂��B

3.���O���d���p�e���g���ێ����܂����B

4.�Ō�Ƀ~�m���^�X�g���b�v��ʂ��Ċ����ł��B

�ӊO����ٰ���������Ă܂��B�i��

�����̃z�b�N��AS2A�̍��AEC�ȍ~�ƌ`��͕ϑJ���Ă��܂����{�f�B���̃��O�`��͋��ʂ��Ǝv���܂��B

��ʂ�Op/Tec��B���g���܂��B�����g���Ă���ARB��Rollei�Ƃ����p���Ă��܂��BHassel�pA���g���Ă��č������Ă��邩������܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/10/13(Fri) 03:41 No.983

2017/10/13(Fri) 03:41 No.983

���̓x50mm����o���܂����B�{�̕]���ł̓R���g���X�g�͂���قǍ����Ȃ��A�F�����͏a���B�@�l���̕`�ʂ͔j�]�̖����Č��B

����ٌ^�̘c�݂͂�����̂̋C�ɂȂ���ł͖����B

�_�炩�����x���̂���`�ʂŌ��݂��ݽނł͍�낤�Ǝv���Ă����Ȃ�����Ӗ����ʂƂ̎��ł��B

�t�����n�����𒍈ӂ��čs���A�r�V�b���Ǝʂ�܂��B

�����A�Õ��̔S��̓j�b�R�[�������L�銴���ł��B

���̂��߃x���r�A�̗l�ȃn�C�R���g���X�g�t�B�����Ƒg�ݍ��킹��ƃo�����X���Ƃ��̂����m��܂���B

�@����ȉ摜�ł�DSLR�ŎB�����l�ɂ͎ʂ炸�Ɂh�t�B�����ŎB��܂����B�h�����o��͉̂��̂ł��傤�B

efunon

efunon  2017/10/15(Sun) 11:23 No.986

2017/10/15(Sun) 11:23 No.986

�ߋ��̎G�����ł͒�R���g���X�g�ōʓx���Ⴂ�ƍ��]���ꂽ�����Y�ł��B

�@�B�e��EC-TL�̎����I�o�ł��B

efunon

efunon  2017/10/15(Sun) 11:35 No.987

2017/10/15(Sun) 11:35 No.987

>>�ߋ��̎G�����ł͒�R���g���X�g�ōʓx���Ⴂ�ƍ��]���ꂽ�����Y�ł��B

���͒���Ă��D���Ȃ̂ŁA�����Ƃ͎v���܂���Bkomura for bronica�͂����ƕ]������ėǂ��Ǝv���܂��B

�ʐ^�@super komura 45mm (�t�W160�l�K�J���[�j

�i���Y�l�̂��Љ�Əd�����܂��̂ŁA��������܂����Q�Ƃ��肢���܂��B�j

�t�B���^�[�a67mm�A���ɓx���ア���j�X�J�X�P�ʓʃ����Y�ŁA�œ_������3700mm�B

�u���j�JC�ȍ~�̃w���R�C�h�����^��200mm������ƁA�ŒZ�B�e������3.3m�ɂȂ�܂��B

150mm�ł�2m�ŁA����ł������ł���200mm�̓|�[�g���[�g�Ƃ��Ă��o�X�g�A�b�v�����B�e�o���܂���B

200mm��p�N���[�Y�A�b�v�����Y���t�B���^�[�X���b�h�Ƀl�W���ނƁA3.7m����1.85m�͈̔͂ŏœ_�������悤�ɂȂ�܂��B

�ŒZ���Ƃق�40cm����t�ɓ���܂��B

�x���ア���ߋ��ʎ����̑����͍ŏ����ƍl�����܂����A�G�N�X�e���V�����`���[�u�ŋߐڂ����摜�Ɣ�r�������Ƃ��Ȃ��̂ō��x����Ă݂܂��B

�����܂ōŒZ�������X���b�h�a��67mm�̒����]�������Y�͂��܂�Ⴊ�Ȃ��̂ő��ɗ��p���h���A�i35mm�J�����Ȃ炠�邩���j���\�����ŏ���Ȉ�ۂł��B

150mmf3.5�̍ŒZ��2m�Ȃ̂ł���قǖ𗧂������ɂ���܂��A300mmf5.6�̍ŒZ��4m�Ȃ̂ŁA���p�ł��邩������܂���ˁB

���˂Ă���^�₪����܂��āA���̃N���[�Y�A�b�v�����Y��S����ɂ������̂ł��傤���B���n��𗝉��ł��Ă��܂���B

�j�b�R�[��200mm�O���^�t����Wiki�ɂ͋L�ڂ���Ă܂��B

�s���Ȃ̂ŁA200mm�O���^�̓u���j�JS�Ƃǂ��O�サ�Ă����������܂���B

D��S�͌J��o���ʂ��w���R�C�h��蒷�����ߍŒZ�������Z���A2.8m�Ȃ̂ł��̃N���[�Y�A�b�v�̏œ_����3700mm�͔@���ɂ�������ȋC�����܂��B

C�ȍ~�̃w���R�C�h�Ȃ�ŒZ3.3m�ɑ��N���[�Y�A�b�v3.7m�ƁA�����N���X�����g���₷���ݒ肩�Ǝv���܂��B

�����Č���^�̓Z�b�g�̔�����Ȃ������̂ł��傤���B����������������^�i�ّ��200�̓t�[�h�Ƀ��[���b�g����̌���j�͂��̃N���[�Y�A�b�v�ƃZ�b�g���ꂽ���Â������o��������܂���B�O������T�ʔ��肳��Ă��邱�Ƃ������悤�ł����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/12/05(Tue) 00:33 No.1067

2017/12/05(Tue) 00:33 No.1067

�@S�^�̏����̓j�b�R�[��25������35�����̎���Ȃ̂ŁA�܂�200�����̓J�^���O�ɗL��܂���ˁB���Ȃ݂ɃJ�^���O�f�[�^��

�@18�����͍ŒZ�B�e������1.5���ŎB�e�{����2.40�{

�@25�����͍ŒZ�B�e������2.3���ŎB�e�{����3.33�{

�@35�����͍ŒZ�B�e������4.0���ŎB�e�{����4.67�{

�Ȃ̂ŁA��ʓI�Ȏg�p�ł̓N���[�Y�A�b�v�����Y�͕s�v�ł��B

�@200�����Ń|�[�g���[�g���B��ꍇ�A����3.3�����N�Z���m�ł��B

efunon

efunon  2017/12/05(Tue) 20:35 No.1071

2017/12/05(Tue) 20:35 No.1071

�����m�ł����炷�݂܂���B

Fisheye-NIKKOR 30mm F4�ŁA�V��o���l�b�g�ɐڑ��B���̖{�ɂ���3�{�̂ݎ��삳�ꂽ�Ƃ̂��ƁB

�䂤�ꂢ�l����̃]�f�B�A�b�N�ƎB���ׂ����c�ł������A���m�߂��܂��ˁB

�{�̓��e�̓J���m����A�j�^�[����Df�܂ŁA�o�ዾ�⌰���������蕝�L���ł����A�u���j�J��D�t���Z�b�g�A�V�^����o���l�b�g�̖]��NIKKOR�A�K���X�g�b�N�Ȃǂ�����܂��B

D�p�̌���N�����N�͐������ł����������Ƃ�����܂���ł������A�����̑��݂��m�F�ł��܂����B

uccyan

uccyan  2018/01/31(Wed) 13:40 No.1158

2018/01/31(Wed) 13:40 No.1158

�ȑO�A�J�����G���ɍڂ��Ă����摜�̗l�ł��ˁB���Ȃ�S���b�Ƃ����O�ς������I�ł����B

�@

�@�L���v�V�����ɂ͉�p��180���ƂȂ��Ă��܂����A���̃t�[�h�ƃ����Y�O�ʂ�R����l����ƁA180���͓�����Ȋ��������܂����ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁB

�@�w���R�C�h�̑��o���ʂ���l����ƁA�g���f���i�C�ڎʂ��\�ł��傤�B

efunon

efunon  2018/05/13(Sun) 09:21 No.1231

2018/05/13(Sun) 09:21 No.1231

�t���ɋ����A�͋�����������Ƃ����ʂ�ł��B

�������Ńj�R����[���U�m����50/2.8�������o���Ă��Ȃ��̂ł킩��܂��A������{�P��������ȊO�͌������Ɩ����ł��B

�t�B���^�[���Ȃ��ƃt�[�h�����ߕt�������������A�p�ɂɃt�[�h�������Ă��܂��̂ŕ|�����ǁA��a�t�B���^�[�̂悢���̂͂Ȃ��Ȃ�����܂���B

�t�[�h������Ȃ̂ŁA�������̎ʐ^���t�[�h�Ȃ��B�ł��t���ɂ��Ȃ苭���A���O����I���ɎB�e�ł��܂��B

�A�N���X�̓g�[�����悭�o�Č������₷���A�J�[�����O�������Ȃ��ǂ��t�B�����B

�������Ȃ��ƕ]������������܂����A�̑�Ȓ��f�ł��B�ł������ȃt�B�����ł�����A�f�B�X�R���͎c�O�̈ꌾ�ł��B

Bronica S, Nikkor 50/3.5, f11, 1/60, Acros

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/05/27(Sun) 12:29 No.1252

2018/05/27(Sun) 12:29 No.1252

�@�ǂ��]����h�S�[�X�g�ɋ����h���A���݂̃����Y�Ɣ�r����ΓG���܂���B���̕ӂ�}�̂̋L���������Ƃ�������Ă��銴�������܂��B

�@��x�I�[�o�[�z�[����������A�����Ɏʂ肪�ς���������Y�ł����B

�����ƎՌ�����Ώ\���Ȑ��\���Ǝv���܂����A��͂�N���V�J���ȕ`�ʂɂȂ�Ղ����������܂��B���͍̌̂��Z�x������������C���ł��B�����������l����Η��h�Ȃ��̂ł����B

�@

�@

efunon

efunon  2018/05/29(Tue) 21:51 No.1253

2018/05/29(Tue) 21:51 No.1253

�����͍ň��Œ�̋t���サ�����Y���g���Ă��܂��̂ŁA����Ɗr�ׂ���ꡂ��ɗD�G�i��

����50/2.8�������Ă���Əo�Ԃ�����Ă��Ȃ��̂ŁA�u���j�JS�̏C����̌�e�X�g�ɂ͂��̃����Y��{�t���čs���A���ʂł͐ϋɓI�ɋt���^���ߌ��������܂����B

���A�ŃT�M���߂��ɗ��Ă�����Ȃɏ����������ʂ�Ȃ��D�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/05/31(Thu) 21:22 No.1255

2018/05/31(Thu) 21:22 No.1255

�@�u���j�JS�ł̎B�e�Ƃ͌����Ƃ��܂����B���炵�܂����B

�u���j�JS�̏C�����Ă����Ƃ��낪�L��̂ł��ˁB�f���炵���B

�@�����グ�m�u�Ɠ����̑��o���@�\�́A�E�G�X�g�����F���t�@�C���_�[�Ƃ̐e�a���������A���슴���G��ł��B

���̕ۑ�������@��ł����A����g�������ĉ�����

�@50mmF3.5�̍\���́A���܂����g���t�H�[�J�X�����Y�̗l���ɂ��đI���̕������Ȃ��������̌��샌���Y���Ǝv���܂��B

�@��ʂ̋��X�܂ł�������Ƃ��Ă��Ĕj�]���������A�e�̕����ɂ������Ƒ��������܂��ˁB�����Ă����Ƌ�ɂ��~�����c���Ă��܂��B�t�B�����B�e�炵�������ł��B

�Ƃ���ŁA����͔���ł����H

efunon

efunon  2018/05/31(Thu) 22:23 No.1256

2018/05/31(Thu) 22:23 No.1256

�ʂ̃J�����œ�������ʂ����摜����悤�Ǝv���Ă�����A�������Ă��Y������摜������܂���B���������ăL���b�v�����܂ܘI�������H

���̎��n�тɂ͑傫�Ȑ�ƒ��^�̔�������A���Ɋ��ނ����܂��B�����^���ǂ���J���Z�~�����܂��B

�������ꒆ��ł��ˁB

�]�k�Ȃ���A�r���̓��ŁA���H�̘e�ɎO�r��̂��̂ŗ���������5-60cm���炢�̍\�����������A������˂��ݎ�背�[�_�[���I�I�Ɨ�⊾�������܂������A�ʂ�߂��鎞�ɃS�C�T�M���Ƃ킩��܂����B�c�ɓ����Ȃ��D�D�D

>�@�u���j�JS�̏C�����Ă����Ƃ��낪�L��̂ł��ˁB�f���炵���B

>�@�����グ�m�u�Ɠ����̑��o���@�\�́A�E�G�X�g�����F���t�@�C���_�[�Ƃ̐e�a���������A���슴���G��ł��B

>�@���̕ۑ�������@��ł����A����g�������ĉ�����

���肪�Ƃ��������܂��B

�Z�b�g���ꂽ�����Y���~������2��ڂ���ɂ��܂������A���炭������X�^�b�N���Ă��܂��܂����B�ŏ���1��͍D���ێ����Ă��܂��B

�_�����Ƃŋߏ��ɑŐf������1�����قNJ|�����čĉғ������Ă���܂����B���Ȃ��S���ꂽ�Ƃ̂��ƁB

�����Ƃ������g����悢�Ƃ����C���ŁA����͌����܂��V���b�^�[�_�C�����̃N���b�N���Ȃ��Ȃ�����A�����グ�̂������Ƃ������G���_���ɂȂ�����A�ς�����_�͂���܂��B

��������B�e�����͈͂ŘI���ɂ͖�薳���A���l�Ŏg�������镪�ɂ͋C�ɂ��Ȃ��ł������Ǝv���Ă��܂��B

>�@50mmF3.5�̍\���́A���܂����g���t�H�[�J�X�����Y�̗l���ɂ��đI���̕������Ȃ��������̌��샌���Y���Ǝv���܂��B

���b�p�Ƃ�����肨�M�ŁA50/2.8��蒼�a���傫���̂ŁAefunon�l�͂��ߊF�l�̂��]�����܂ł͍w���Ώۂł͂���܂���ł����B

�ŋ߂悤�₭���_�I�]�T���ł��ď��߂Ď�ɂ��Ă݂�ƁA�J�����ɕt����ƈӊO�ɐ�����Ȃ���ۂł��B

50/2.8���I�o���̑O�㒷���Z���̂������Ă���悤�ł��B

>�@��ʂ̋��X�܂ł�������Ƃ��Ă��Ĕj�]���������A�e�̕����ɂ������

>�@�Ƒ��������܂��ˁB�����Ă����Ƌ�ɂ��~�����c���Ă��܂��B

f11�ł��̂ŁA�[�܂ʼn𑜂��Ă���邱�Ƃ����҂��܂����B�悩�����ł��B

Acros�͈����₷���ł��ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/06/16(Sat) 22:41 No.1262

2018/06/16(Sat) 22:41 No.1262

���܂���Amazon�Ńj�R���}�E���g�ɂ���A�_�v�^�[�������܂��āA�l���I�ɔ����Ă݂܂����B

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01GP27RBG/ref=ppx_od_dt_b_detailpages00?ie=UTF8&psc=1

��������ۏ؏��̗ނ͖����A���̒��ɂ̓r�j�[���ɕ�܂ꂽ�{�i�����邾���ł��B���L�͎����g���m�F���������Ō����ł͂���܂��炲���Ӊ������B

�u���j�J���͑�o���l�b�g�}�E���g�Ȃ̂ŁA�ʓr�w���R�C�h�����O���K�v�ł��B

�O�㋤�ɂقڃK�^�������t�����܂����B���x�͗ǂ��悤�ł��B�ق�̏����I�[�o�[�C���t�H�܂��A�_�v�^�[�ł�����I�[�o�[�ɐU��͎̂d���Ȃ��ł��ˁB

�i��͘A�����܂���B�A�_�v�^�[���̃s���i�o�l�ŕΘ߂����e����悤�ɂȂ��Ă���j�ɂ��펞�i�荞�܂�Ă��܂��B

�i��l�̈Ⴂ�������Y�����ŋz������^�C�v�͈�a����������ł��܂����A�i��l�ɂ��i��s���̈ʒu���ς��^�C�v�͊J�����ɉۂɃo�l�̒�R�ŏd���Ȃ�܂��B

�w���R�C�h�����O�͖�肠��܂���ł������A�V��o���l�b�g��ZENZANON 300mm F4.5�͓r���Ŏ~�܂��Ď��t�����܂���ł����B�i��s���̉ғ���̈Ⴂ�ɂ����̂�������܂���B

���[�W�o���l�b�g�A�_�v�^�[�������Ă��Ȃ��̂ŁA����o���l�b�g�����Y�̎g�p�̉ۂ͕s���ł��B

�w���R�C�h�͋����\������ɗ������ɍi��l�͎߂ɃY���Ă��܂��܂��B����҂ɂƂ��Ă͍i��l��苗���\���̕����d�v�Ȃ̂ł��傤�B

�����ɂ͎O�r��������܂��B�荞�݂�����̂ŁA�����Ă��Ȃ��̂Œf��ł��܂��A���J�X�C�X�݊��̂悤�ł��B

�L���m��EOS�}�E���g������悤�ł��B

https://www.amazon.co.jp/Fotodiox-Pro-Lens-Mount-Adapter/dp/B01JJHED8O/ref=sr_1_38?s=photo&ie=UTF8&qid=1546607716&sr=1-38&keywords=bronica

uccyan

uccyan  2019/01/04(Fri) 22:07 No.1488

2019/01/04(Fri) 22:07 No.1488

�������낢�B���x�����������o�Ă���悤�ł������Ƃł��B

�t�H�[�}�b�g���k������Ă��܂��̂Ōl�I�ɂ͎c�O�ł����A�܂�RB67-�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�������݂��܂�����A�j�[�Y�͂����ł��傤�B

�t�WGFX�p�A�_�v�^���o���肵�āB���A�j�R��F-GFX�͊��ɏo�Ă��܂�����A���ł��t�����܂��ˁD�D�D

�t�Ƀ}�E���g�A�_�v�^�[���o���r�[�ɒl�オ�肵�Ďs�ꂩ����ł�����������Ƃ������܂��A�����u���j�J�͂���Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ɗy�ς��Ă��܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/01/06(Sun) 10:12 No.1489

2019/01/06(Sun) 10:12 No.1489

�@���^�x���[�Y����t�ɐL���������2.7���ʂ܂Ńs���g�����܂��̂ŁA���傤�Ǘǂ������ł��B

�@�A���A�^�J�����̃o���������Y������ƁA���Ȃ�̃g�b�v�w�r�[�ɂȂ�܂��B���̃����Y�ʂ��d�ʓI�ɂ͌��E���Ǝv���܂��B

efunon

efunon  2019/01/19(Sat) 22:00 No.1493

2019/01/19(Sat) 22:00 No.1493

�P�CD, S�p�C�O�̃A�I���@�\����B���o���l�b�g�����Y��p�B���������Y�ł͖����͏o�Ȃ��B

�Q�CS2�p�u�x���[�Y2�^�v�F�O�̃A�I���@�\����B���o���l�b�g�����Y��p�B���������Y�Ŗ������瓙�{�܂ŁB

�R�CEC�p�u�x���[�Y2�^�v�F�Q�Ƃقړ�����������ύX�_������B�����͏o�Ȃ��B75mm�W�������Y�ł�4.2m���瓙�{�܂ŁB

�S�CECTL�p�u�x���[�Y2�^�v�F�R�Ɠ��������A�E�葤�V���b�^�[���o�[�ɉ����č��葤�ɍi�荞�ݑ����p���o�[�����݂��ꂽ�B

�T�C�R���p�N�g�x���[�Y�F�A�I���@�\�͂Ȃ��A75mm�W����60cm���瓙�{�܂ł��J�o�[����B�Q�|�S�܂ł͍i�荞�݃��o�[�͏펞�X�v�����O�ōi������Ƀe���V�������|�����Ă���A�w�Ń��o�[���Ĉꎞ�I�ɍi��J���ɂ���悤�ɂȂ��Ă��邪�A�T�̓��o�[�ŊJ���ɂ���ƃ��b�N����A�_�u�������[�Y�܂��̓��b�N�����{�^���������ƃ`���[�W���ꂽ�X�v�����O�ŏu���ɍi������p�I�@�\�������Ă���B

�Q�ƂR�܂��͂S�̕ω��͂悭�F������Ă��Ȃ������������Ǝv���A����Љ��B

�ʐ^��̍���S2�p�h�Q�h�A�E��ECTL�p�h�S�h

���ʂ��猩��ƑO���������̃X�C���O�����A�h�S�h��5mm�قǍ����Ȃ��Ă���̂��킩��BEC,ECTL��S2���{�f�B���ʂ�������܂ł̋����������Ȃ��Ă��邽�߂����A���̕�����EC,ECTL�p�h�R�C�S�h��S�Q�������ꍇ�AS2�p�h�Q�h��胉�C�Y���ꂽ��ԂɂȂ�B�@�\��t�H�[���͂ł��Ȃ��B���̂��߃��b�N�s�j�I�����k�߂Ă����ƁA�x���[�Y���Ō�ɘc��ł��܂��A�O�ƃ{�f�B���ڐG����قǏk�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�t�̏ꍇ�͂ǂ����낤���B

�h�Q�h��ECTL������ƁA�O���t�H�[�����ꂽ��ԂɂȂ�B���̏ꍇ�͑O��K�ʃ��C�Y�����EC�EECTL�̌����ɍ��킹���邽�߁A�x���[�Y�͘c�܂��ɍŌ�܂ŏk�߂邱�Ƃ��ł���B��L�̂悤�ɁA�h�R�C�S�h�͂����Ƃ��k�߂Ă�4.2m���炵���œ_������Ȃ����A�h�Q�h�ł�EC�CECTL�ł����������o��B�������A�x���[�Y�̃I�X�}�E���g�㕔�ɓ��ʔ��˖h�~�̃V�F�[�h������AEC�n���쓮���������~���[�Ɋ����邩�m�F���Ă��Ȃ��B�����Đl���ɂȂ�̂��S�O���Ă���B

�ʐ^���Ƀx���[�Y���{�f�B�Ɛڂ���ڐG�ʂ������B

���h�Q�h�ɂ́AS2�ꕔ�̉~�`�ˏo�ɑΉ����A�~�`�̌E�݂�����B���̕��Œ�l�W�̓ˏo�����Ȃ��AEC,ECTL�Ƀl�W���ނƃl�W��R���炢�������܂Ȃ��B

�E�h�S�h�̓{�f�B�ڐG�ʂ̓t���b�g�ŁAEC/ECTL�{�f�B�ʒu���ߌ��̂��߂̃s�����O��ɗ����Ă���BS2�͂��̃s���ɐڐG���Ȃ��`��Ȃ̂ŁA���ʂɑ����ł���B��L�̂悤�Ƀ��C�Y��ԂɂȂ�̂����B�h�S�h�ɂ́h�Q�h�̂悤�ȃ}�E���g��̃V�F�[�h�͂Ȃ��̂ŁAS�Q�~���[���͂��Ȃ��ƍl������B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/07/27(Sat) 02:04 No.1540

2019/07/27(Sat) 02:04 No.1540

���u���j�JEC+�h4�h

S2�̓}�E���g�t�����W�̓{�f�B�O�ʂ������ɂ���A�x���[�Y�ƃ{�f�B�Ԃ͂قƂ�nj��Ԃ������Ȃ����AEC�Ɓh�S�h�̑g�ݍ��킹�ł̓x���[�Y�ƃ{�f�B�̊ԂɃN���[���̃����O���ώ@�����B

�������AEC�͌��X���X�}�E���g�ʂ��O����1mm�قǘI�o���Ă��āA���ꂪ�t�����W�ʂȂ̂�4.2m���炵������Ȃ����ƂƂ͊W���Ȃ��B

�h�S�h�̃I�X�}�E���g�������A�h�Q�h���1mm�قnj㑤�ɒ����̂������ɍ���Ȃ����R���낤�Ǝv����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/07/27(Sat) 02:20 No.1541

2019/07/27(Sat) 02:20 No.1541

��ϗL�p�ȏ������肪�Ƃ��������܂��B���̐́A�u���j�J�̂��ꂱ����Љ��z�[���y�[�W����������i�Q�O�N�قǑO�����H�j�A���ՂɃu���j�J�̃A�I���t���x���[�Y�͖��������o��Ə����Ă��āA���ɂ���Ă͏o�܂���Ǝw�E�������ďC���������Ƃ��v���o���܂����B�����ȈႢ�Ƃ����܂����AEC�p�ł����Ă����Ȃ蔖���Ȃ��Ă����ƃ`�F�b�N���Ȃ��Ɓi�����ł�����Ǝ������x�ł́j���������o�Ȃ��̂͂킩��܂���̂ŁA��������Ă�����Ǝʐ^�t���ł܂Ƃ߂Ă���������ƂƂĂ��L�p���Ǝv���܂��B

����ł́A�Ȃ�EC�p�ł͖��������o�Ȃ��Ȃ����̂��A�ł����A�~���[�̊������ł���Ί����镔�i�̌`���ς�����������̂͂��ł��B���̍l���ł́AEC�p�ł̓V���b�^�[�{�^���̕����ɏ����N���A�����X��݂���K�v�����������߂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�Ƃ����܂��̂́A���ʊW�͂��܂����Ă킩��Ȃ��̂ł����A�́AS2�p�̃x���[�Y��EC�ɂ��Ă��ĉ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��邽�߂ł��B

���������Ă���S2�p�̃x���[�Y��EC�ɂ��Ďg�����Ƃ��o���܂������i��������̌`��̈Ⴂ�ɂ��Ă͏����H�v���K�v�ł����j�A�V���b�^�[�{�^�����͂��ɉ����ꂽ�悤�ɂȂ��Ă��āA���̂��߂�EC�����̃V���b�^�[�쓮�\���m�C�h�����M�E�f�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��BEC�ł̓V���b�^�[�{�^�����킸���ɉ����ƃV���b�^�[�쓮�\���m�C�h�ɂ܂��ʓd����i�㖋���Œ肳��j�A����ɃV���b�^�[�������Ɛ斋������܂��B��莞�Ԍ�ɒʓd����������ăV���b�^�[�㖋������܂��B�����^��EC�ł͓d�r�����Ղ����ꍇ�ɂ̓V���b�^�[����Ȃ��Ƃ��������i���S�@�\�j������܂����A����́C���̐��I�Ȓʓd�ɂ��V���b�^�[���b�N���������Ă���悤�ł��B�Ƃ�����A�V���b�^�[���������܂܂ŕێ�����Ƒz��ȏ�̒����ԁA�\���m�C�h�ɒʓd������A���M�E�f�������̂��Ǝv���܂��B���̈��ʊW�͎��̐����ł����A���ۂɃ\���m�C�h���f�������͎̂����ł��B

�Ƃ��������̂悤�Ȃ킯�ŁAEC��S2�p�x���[�Y�������ł��ē�������Ƃ����āA�t���Ȃ��ق��������Ƃ����̂����̍l���ł��BEC-TL��S2�p�̃x���[�Y���t���Ďg����ΘI�o�v�����łȂ������I�o���g���A�܂�SL66E/SL66SE�����֗��ő�ϒɉ��Ȃ̂ł����E�E���������ꍇ�̓~���[�̊��̑��ɃV���b�^�[�������ꂽ��ԂɂȂ�Ȃ�������`�F�b�N���Ă݂Ă��������B

���Y

���Y  2019/07/27(Sat) 12:19 No.1542

2019/07/27(Sat) 12:19 No.1542

�����ƈȑO�A�V���b�^�[�{�^�����������ɂȂ���Ɋւ��Ă��f���������Ƃ�����܂����ˁB�������C�����܂��B�ł��Y��Ă��܂���m(_ _)m

�������̂Ȃ̂������̂��߉��߂čl���āAETCL�p�ɘI�o�v�v���r���[�{�^���p�̃��o�[�݂������炩�H����ɂ��Ă�EC�p�̃����[�Y���o�[�����̋@������������Ȃ����Ƃ̐������o���Ȃ��A�ƔY��ł��܂����B

����͓d�r���ĕۊǂ��Ă���EC���g���܂����̂Łi�K�������������j�������ʓd�ɂ��ăX���[���Ă��܂������A����m�F�����Ē����܂��B

4.2m����̖��A���Y�l���w�E�̒ʂ�A�����ł͑S���F���ł��܂���B���O�̖��������������ď��߂ċC�t�����̂ł��B

���������b�N�s�j�I���̓w���R�C�h�ɂ���ׂē������傫�����߁A�ق�̋͂��̈ړ��ʂ̍��ł��B

�}�b�g�ʂł͂فu�����Ă����Ȃ����H�v�Ǝv������x�B�X�v���b�g�C���[�W���Ȃ���ΊO��Ă���Ƃ����m�������܂���B

���̒��x�Ȃ班���i�荞�ނ����Ő[�x�ɓ����Ă��܂��͂��ŁA�J���ł��Ȃ���h�R�C�S�h��������g���Ă����p���薳���ł��傤�B

�ł��x���[�Y2�^��1kg������ASL66�̂悤�ɏ펞�t�����ςȂ��Ŏ��������̂͂�����ƁD�D�D�i��

ECTL��AE���g����̂̓A�h�o���e�[�W�ł��ˁB�����f�B�X�v���[�X�����g�Ō��������S����O�ꂽ�Ƃ��ɐ��������������̂��͌��������Ƃ�����܂��B

�����D,S�p�́u1�^�H�v�ƃ_�u�������[�Y�ŃZ�~�����ɂȂ�R���p�N�g�x���[�Y�����|�[�g����\��ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/07/27(Sat) 18:57 No.1543

2019/07/27(Sat) 18:57 No.1543

�u���j�J�̓V�X�e����������ڎʑ��u�Ƃ��ď��}�E���g�����̃X�N�����[�ɑ������钆�ԃ����O�Z�b�g�ƂƂ��ɁA�{�i�I�ȃx���[�Y��p�ӂ��Ă����B

D�ES�^�p�x���[�Y�h�P�h�́A�N���V�b�N�ȈÔ����v���o������悤�ȑO��2�i�L���\���ŁA�ŒZ7cm����Œ�21cm�܂ʼn������ł���B

�h�P�h�̓x���[�Y�Ƃ��Ă̓I�[�\�h�b�N�X�ȁA�����Y�}�E���g�����Ń{�f�B�Ɛڑ�����B���̌�̃��f���ƌ݊������Ȃ��`���D�ES�̊O�}�E���g�ŁA180mm�A250mm�A350mm�]���Ƃ����ʂł���AS2�ȍ~�̋@��ɐڑ�����}�E���g�A�_�v�^�[���������ꂽ���T���͓̂����������Ȃ��B�i250/4�ɂ������Ă�����̂���Ɍ��|����j

�W��75mm�������A�x���[�Y�������Ƃ��k�߂ĎB�e�����̓t�B�����ʂ���31.5cm�A�����Y��[����13cm�Ŕ{��1:1�i����6cm����ʈ�t�Ɂj����A�ő�ɐL���ăt�B�����ʂ���œ_�ʂ܂�40.5cm�A�����Y��[����7cm�ɂ����Ĕ{��3:1�i��2cm����t�Ɏʂ�j�ł���A���̌�̃��f�����ő�{��1:1�܂łɗ��߂Ă���̂Ɣ�r���A�{�i�I������@�\�ł���B

S2�Ȍ�̋@��̂悤�Ƀw���R�C�h���j�b�g������\���ł͂Ȃ����߁A�ǂ����Ă��t�����W�o�b�N���傫���Ȃ��Ă��܂����ʁA�ŏ��{��������1:1�����邪�AD�ES�^�ł͂���ȉ��̔{���͒��ԃ����O�Z�b�g�����S���邱�ƂɂȂ�B

�������A����ł��ŏ�1:1�`�ő�3:1�Ƃ����̂͂��܂�ɂ��}�j�A�b�N�ł���A�̔����͏��Ȃ������Ƒz�������B

�ʐ^�F�u���j�JS�A�x���[�Y�h�P�h�A�j�b�R�[��75mm

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/07/29(Mon) 22:33 No.1546

2019/07/29(Mon) 22:33 No.1546

���ʂ��猩�āA�����Y�}�E���g�㕔�ɍi��J�����o�[������A��ɍi������Ƀe���V�������|�����Ă��āA����ɋt����ĊJ���ɂ��A��𗣂��ƍi����B

���S�����ɃX�C���O���̃X�N�����[�m�u������B���C�Y�A�e�C���g���Œ肷�鍶�E�̑�a�l�W�́A���葤���t�l�W�ɂȂ��Ă��āA���E�̑O���]��������v�����Ă���B�������슴�ɕ������C�������Ă���̂��킩�邪�A���l�W�Ɋ��ꂽ��ɂ͗]�v�Ȃ����b�Ƃ����Ȃ����Ȃ��B

D�ES�̉E��m�u�ɂ��œ_���߂́A�ꉞ�������Ӗ��͂Ȃ��A�œ_�̓x���[�Y���ō��킹��B

��i�L�����[���́A�㕔2�{�̓��b�N���o�[���ɂ߂�ƃt���[�ɂȂ�A��܂��Ȕ{�������߂�B�O��1�{�̓��b�N�s�j�I���ŌJ��o�����B

�ʐ^�F�u���j�JS�A�x���[�Y�h�P�h���C�Y�{�X�C���O�A�j�b�R�[��75mm�A

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/07/29(Mon) 22:34 No.1547

2019/07/29(Mon) 22:34 No.1547

�h�P�h���l�Ƀ{�f�B�ɂ̓����Y�}�E���g�݂̂Őڑ�����A�אg��2�{���[����p���A�A�I���Ɩ����������75mm�����Y��60cm���瓙�{�܂łƋ@�\���i���ďd��450g�ƌ��I�Ɍy�ʉ�����A�h�T�h�̓A�E�g�h�A�ł����Ƃ��g�p�p�x�������B

�������@�\����邾���ł͂Ȃ��A�_�u�������[�Y�p����ƃZ�~�����i��ɂȂ�A�J���i��ŏœ_���킹�����A���̂܂܃����[�Y����X�v�����O�ő����ɍi�荞�܂�A�����Ȃǂ̓��̂ɂ��Ή��o����قǂŎg������͊��S�����i��̃w���R�C�h�ɔ�����̂ɂȂ�B

�c�O�Ȃ��ƂɃ_�u�������[�Y�͓���Ȍ`��ŁA�V���b�^�[�{�^���p�i�ʐ^���j�͈�ʓI�ȃe�[�p�[�l�W�����A�����i��t�@�C�A�p�͎ʐ^�E�̂悤�ɍג����s�b�`���ׂ����X�g���[�g�l�W�ł���A�����ȊO�ł͑�ւ��ł��Ȃ��B

�����[�Y���g��Ȃ��Ă��A�l�W���ׂ̗Ɏ蓮�����[�X�{�^�������Ă���̂ŁA������������㑬�₩�ɃV���b�^�[�����[�Y����A�莝����2�^�������肵�đ����i�荞�ނ��Ƃ��ł���B���͉��O�Ŏ莝������Ƃ��́A�_�u�������[�Y���g�킸�ɂ��̂悤�ɂ��ĎB�e���邱�Ƃ������B

�h�T�h��S2�ɂ��g���邪�AETCL�̏u�ԍi�荞��AE�Ƃ̑������ǂ��A���ɕ֗����Ǝv���B

�ʐ^�F�u���j�JEC�A�x���[�Y�h�T�h�A�u���j�J�_�u�������[�Y�A�j�b�R�[��75mm�A�E�Ƀ����[�Y��[������

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/07/29(Mon) 22:36 No.1548

2019/07/29(Mon) 22:36 No.1548

�@�����S�����Ȃ肭���т�Ă��܂����̂ŁA�ǂ����m���L��Ǝv���Ă����Ƃ���Ɏ荠�ȁh�s��S"���L��܂����B

�@S�^�Ȃ̂Ō���̔��ł��B

�e�X�g�t�B�����Ƒւ��}�K�W���������čs���A�`�F�b�N�����Ă��炢�܂����B

�Ă̒�A�s���̌����̓}�K�W���ɗL��l�ŁA�t�B�����X�g�b�v�������܂���B���̒��x�Ȃ牽�Ƃ��Ȃ邾�낤�Ǝv���A�����A��܂����B

�@�i���Ȃ݂ɁAS�^�̃}�K�W���p�_�[�N�X���C�h�́A�}�K�W���̏����ȃ|�b�`�������ΊȒP�Ƀ��b�N���O��Ĕ��������\�ł��B���̃X���C�h�̓��肪����Ď����������ςł��B���̎����Ă��郂�m����܂ɂ��l�̂������œ���ł��܂����B���ӁX�j

�@�����̃}�K�W���ɂ͗L���ȃt�B�����ْ��@�\�������Ă��܂��̂ŁA���̖��͂ɍ~�Q�Ŏ����A��܂����B

���̃}�K�W���͂��̂܂܃C�X�g����֓��@�ł��B

efunon

efunon  2019/08/10(Sat) 10:33 No.1554

2019/08/10(Sat) 10:33 No.1554

�ւ��ۂ��e���l�̏��ɓ��e�����摜�ł����A���������ł��傤����Ē��܂��B

�F�l�̂��Q�l�ɂȂ�Ή����ł��B

��S�p

��S2�p�CA4�v�����g�����Ό����ɂȂ�͂��ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/08/11(Sun) 11:56 No.1555

2019/08/11(Sun) 11:56 No.1555

S2 �N�قǎg�p���Ă����̂ł����A��������Y�����t����ۂɈ�a�����������̂ʼn������܂��ɊO���Ă݂�ƁA�ꕔ���i���E�����Ă���̂����܂����B

�����i��Ɋւ��镔�i���낤�Ƃ������Ƃ͕�����̂ł����A���X���ǂ����t���Ă������̂���������܂���B

�������̕�����������Ⴂ�܂����狳���Ă��������܂��H

���펞�͂��������ӂ��ɂȂ��Ă���Ƃ������ł����肪�����ł��B

���i�̎ʐ^�Fhttps://twitter.com/kakkun61/status/1180332816522809345

�����i�肪�@�\���Ă��Ȃ��l�q�Fhttps://twitter.com/kakkun61/status/1180337234114830338

��������

��������  2019/10/22(Tue) 17:20 No.1622

2019/10/22(Tue) 17:20 No.1622

�������w���R�C�h�����Ă݂܂�����A�����\���̂��̂�����܂����i����������ƋÂ������i�������^�C�v������܂����j�B���}�� twitter �̂ق��ɕԐM�Ŏʐ^�ƃ��[�r�[���ڂ��Ă��܂��B���̔�̃p�[�c������������ꏊ�ɍ������ݒ����Č����Ă͂ǂ��ł��傤���B

���Y

���Y  2019/10/22(Tue) 18:19 No.1623

2019/10/22(Tue) 18:19 No.1623

�Q��ނ̍i��A���@�\�̃��[�r�[���ȉ��ɍڂ��܂����B

https://shiura.com/camera/mednikkor/bronica/link.mov

���������̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B

�������A���v���C�̃J�E���g�������Ă��܂����A�c�C�[�g�����邱�Ƃ��ł��܂���B���������Č��A�J�E���g�������肵�܂����H

��������

��������  2019/10/22(Tue) 18:32 No.1625

2019/10/22(Tue) 18:32 No.1625

���悪������₷�������ł��B

������Č�����悤�ɕ��i����ꍞ�Ƃ��떳�����܂����B

�{���ɏ�����܂����B���ӂ��܂��B

��������

��������  2019/10/22(Tue) 18:39 No.1626

2019/10/22(Tue) 18:39 No.1626

�����̃��f���ŁA�u���j�JS�̊O�}�E���g�ɑΉ�����BS2�Ȍ�Ƃ͈قȂ�}�E���g�B

�����Y�w�b�h300mmf5�C400mmf6.3�C500mmf7���X�N�����[�}�E���g�Ō�������B

�{�f�B�Ƃ̎����i��A���͂Ȃ��A���ʍi�背���Y�B

�J��o���ʂ�3.7cm�B

�ŒZ��300mm�ł�5m��A400mm��5.5m�A500mm��9m��i�ڐ���菭�����j

�����]����菬�^�y�ʁB���̂����ŒZ�������Ȃ��Ă��܂����B

�R�����[�͑��ɋK�i������A��L�œ_�����ł����̃��j�b�g�ɍ���Ȃ����̂�����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/12/26(Thu) 19:10 No.1638

2019/12/26(Thu) 19:10 No.1638

300�͔��A400�̓I�����W�A500�͗ŐF��������Ă���킩��₷���B

��]�\�ȎO�r�����W����������Ă���B

��t�ʒu�����L�ȃw���R�C�h������Ȃ̂ŁA�J��o���ɉ����ďd�S���{�f�B���Ɋ��B

�����Y���j�b�g������Ȃ�A�{�f�B�����������肷��͂������A�����Y���y�ʂȂ̂ŁA���̈ʒu�ŌŒ肷��͎̂g���₷���Ƃ͌�����B

�܂����̌̂�����������Ȃ����{�f�B�ƃo���l�b�g�}�E���g�̐ڑ��ɃK�^��������Ǝv���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/12/26(Thu) 19:16 No.1639

2019/12/26(Thu) 19:16 No.1639

���̗l�ȃw���R�C�h�����j�b�g���L��̂ł��ˁB���߂Ĕq�����܂����B

�@�u���j�JS�̃{�f�B�[���}�E���g�͉����S���ƂȂ��\�����ȂƎv���Ă��܂����B

�@���N��35�p�Ȃǂ����ƂȂ��s�V�b�I�Ƃ͕t���Ȃ������ŁA�̍��Ȃ̂��ȂƂ��v���Ă��܂����B

efunon

efunon  2019/12/27(Fri) 23:01 No.1641

2019/12/27(Fri) 23:01 No.1641

400mmf6.3�p�Ȃ̂ɁA�i��l�\����8����n�܂�̂́H�@�Ǝv���Ă��܂������AII�������Ȃ̂ł��ˁB

���ʂɍl����ƁADX, S�p��III�^�Ȃ̂ɁAS2, EC�p��II�Ȃ͕̂s�v�c�Ȃ��Ƃł��B

�}�E���g�̃K�^�́A������250mm��350mm�ł͂���قǑ傫���Ȃ����߁A�R�����[�̐��쐸�x�̖��Ȃ̂��A�o�N�ω��Ȃ̂��悭�킩��܂���B

�ł��AS2, EC�̑�o���l�b�g�̂ق����A�ڐG�ʂ��傫���K�^�����Ȃ��Ȃ邾�낤�Ǝv���܂��B

DX, S�̊O�}�E���g�́A�j�R��S�C�R���^�b�N�XRF�̊O�o���l�b�g���g�債���悤�ȍ\���ł��B

DX, S�p�O�}�E���g�����Y��S2, EC�ɃA�_�v�^�[�Őڑ��ł��܂����ADX, S�ɑ����o����]���́A�����������̑��ɂ͂��̃R�����[���j�}�E���g�����I����������܂���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/12/28(Sat) 00:22 No.1642

2019/12/28(Sat) 00:22 No.1642

�@�u���j�JD�͎����Ă���܂���̂Ńu���j�JS�ɑ������Ă݂܂����B

�@�{���̋L���ɂ��L�ڂ���Ă��܂����AS�^�̓{�f�B�[���Ƀ_�C���N�g�ړ_�������̂ŃA�_�v�^�[��

�^�[�~�i���͎g���܂���B���̓_�A�p�r������ꂻ���ł��B

�@����ƈӊO�Ɏ����d��̂���A�N�Z�T���[�ł����B

efunon

efunon  2020/02/27(Thu) 21:04 No.1665

2020/02/27(Thu) 21:04 No.1665

Carl Zeiss Jena ZENZANON MC�̕\�L���嗬�ŁA���Ȃ��Ƃ�����Biometar�̕\�L�͌������Ƃ�����܂���B����Ƃ����b�͕����܂����A�O�[�O���̉摜�����ɂ����͏o�Ă��Ȃ��悤�ł��B

�����炭����͒������Ǝv���܂��B�u�N���V�b�N�J�����j���[�X�v�劲�̈���l���S���Ȃ��Ĉꕔ���s��ɏo���R���N�V����EC�ɕt�����Ă��܂����B

���ƃC�G�i�c�@�C�X�́A�����Ƀr�I���^�[��A�o����ہ@Jena Bm�̕\�L���������オ����A���̋K���ɂȂ���Ă���̂ł��傤�B

�O�ς͏����^�Ȃ̂ŁA����������Ǝ��삩��s���Y�^�H

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/03/29(Sun) 09:54 No.1678

2020/03/29(Sun) 09:54 No.1678

�@�����������Y�̓��肨�߂łƂ��������܂��B

����ZEISS�̃[���U�m�������Y�͐l�C�̂��ߓ��肪����ƕ����Ă��܂��B

�@�z���g�Ƀr�I���^���̂܂܂Ȃ̂��A���f�B�t�@�C���Ă���̂��A

�܂��A�n�b�Z����[���C�̃v���i�[�Ƃ͂ǂ��Ⴄ�̂��������L��܂��B

efunon

efunon  2020/04/19(Sun) 17:51 No.1681

2020/04/19(Sun) 17:51 No.1681

��886�Ŋ��ɓ��e���������Y�ł����D���X�Ɏ��炵�܂����D

����DDR�r�I���^�[�ł����C�y���^�R���V�b�N�X�p�ƒ��ڔ�r�������Ƃ�����܂���̂ł킩��܂��A���f�B�t�@�C������̂��Ȃ��̂������[���Ƃ���ł��D

�u���j�J�p�ł����C�O�ς��Ⴄ�O������ƁC��ł�������������Ⴂ���e�X�g���ĊT�˓����`�ʌX���ł���Ȃ���C�O���^MC���ł��V���[�v�ł����D

���ꂪ�̍��Ȃ̂��C�C���܂ߌo�N�ω��Ȃ̂��͂킩��܂���D�J�������Ղ́C�ǍD�ȑO�����f���̂ق��ɂ���̂ł��D

P6�p���o�[�W�����ɂ���Ď�����ɍ�������Ǝw�E�����T�C�g������܂��āC�����[���ȂƎv���܂��D

���O���^�@�E����^

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/04/21(Tue) 01:56 No.1682

2020/04/21(Tue) 01:56 No.1682

�@�Ƃ����Ă��O�Q�͕��ݕi�Ȃ̂ł�����Q���J�r�J�r�ł����B�������l�Ő��|���ł��܂����̂ň��g���Ă��܂��B

���Č�Q�̐��|�ł����A�����Y����둤���猩��Ɠ�d�̉�����������Ǝv���܂��B���̉����̓������ɂ߂�ƃ����Y���O���܂��B

�ƂĂ����������Ȃ̂ŁA�����O���ꍇ�ɂ͏\�������ӂ��������B

�@

efunon

efunon  2020/11/06(Fri) 18:24 No.1763

2020/11/06(Fri) 18:24 No.1763

�����炭�t�H�[�J���u���j�J �ł����Ƃ������\���掿�ȃ����Y�ł͂Ȃ��ł��傤���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/11/06(Fri) 21:25 No.1765

2020/11/06(Fri) 21:25 No.1765

�@�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B

�X�^�C���̗ǂ������Y�ł��ˁB�ŋ߃}�~��C��105mmF3.5 DS ������ł��܂����̂ŁA�B���ׂł����Ă݂悤�Ǝv���Ă��܂��B

�@�ŋ߂͉��i���オ���Ă��܂��A��������Ƃ͔����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

efunon

efunon  2020/11/07(Sat) 10:18 No.1766

2020/11/07(Sat) 10:18 No.1766

�@�Ȃ��Ȃ��C�ɓ��������m�Əo��܂���ł���������ƌ����܂����B�����Y�P�̂ł͌�����܂���ˁB

�u���j�J�̕W����ł͌Q���č�������������ł��傤���B�����������Y�\���Ȃ̂ŋC�ɂȂ��Ă��܂����B

efunon

efunon  2021/03/20(Sat) 00:24 No.1813

2021/03/20(Sat) 00:24 No.1813

���[���CTLR�̃v���i�[�݂�����1���ڒ��荇�킹�́C���ʂ���Ȃ��\���ł��B

HC��PC�Ɣ�ׂĖ��炩�Ɏ��Ӊ掿�����P����Ă���Ǝv���܂����B

���S���APC�̂ق����V���[�v�Ƃ����b�������܂����A�̍���������܂���

�ّ��HC�͒��S����PC�ɏ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂����B

��p���ĐM���ł��鍂���\�����Y�ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/03/20(Sat) 10:57 No.1814