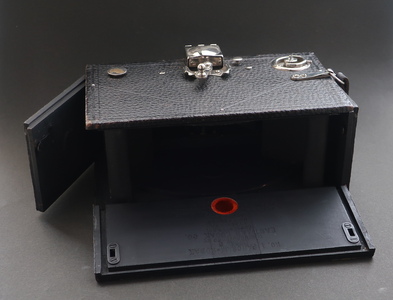

No.1 Panoram-Kodak model D

��U��p�m���}�J�����A��p112�x

�����Y�F�����A�P�ʃ��j�X�J�X�A�œ_�����s���A�i��Œ�if11�t�߁j�Œ�œ_�i20ft�ȉ��j

�V���b�^�[�F�X���b�g�B�e���V�����ɂ��2�i�K�Afast�i1�^50�j�Aslow�i1�^25�j�t�߁B

�{���̃t�B������105��2,1/4 x 7�h�t�H�[�}�b�g�i6x17cm)6�R�}�����C���݂�105�͓���ł��Ȃ��D��������120�t�B�����œ��t�H�[�}�b�g4�R�}�B�e�ł���

�ԑ������グ�B120�ł́A645�w�W���g���A2�A6�A10�A14���o���B

�ʒu���߂ɂ́A�ꉞ�u�����A���g�t�@�C���_�[�͂��邪���S�����\������Ȃ��B

�@�J������ʂ�V���^�̐����\������Ă��āA���̉������͈̔͂��ʂ�B

�f�ނ��ؐ��Ȃ̂ŁA�T�C�Y�̊��ɔ��Ɍy���B

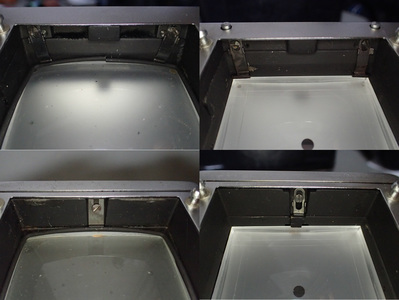

�������f���̓t�B�������U���ɃJ�����㕔�𒆉����番�����Ď��O�����A�����Ɏ������f��D�͗��W���q���W��3�����ɊJ���悤�ɂȂ����B

120�t�B�����X�v�[���͂��105�X�v�[�����㉺�Ɍ������߁A���U�͏����������ɂ����B���Ȃ݂�620�͊����グ�L�[�ɓ���Ȃ��炵���B

�����̗p�r�͉��ɕ��W���ʐ^�ŁA�J�����𒆐S�ɐ�^�ɐ���B

���݂̃t�B�������x�ł́A�ᑬ������̂ŁA�����Y�O�ʂɌŒ�i������邩�A�㕔�X���b�g�̕�����������悤�ݒu����K�v������B

�Ƃ肠�����l�K�J���[�Ȃ烉�`�`���[�h�Ŏ��܂邩������Ȃ��B

�G�v�\��GT700�ŃX�L�����\��6x17�T�C�Y��������M�d�ȃp�m���}�J�����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/03/14(Sun) 22:20 No.1807

2021/03/14(Sun) 22:20 No.1807

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/03/14(Sun) 22:23 No.1808

2021/03/14(Sun) 22:23 No.1808

�V�t�g�����J����

��������ё唻�J�����̒��ɂ́A�t�B�������ʂƃ����Y�œ_�ʂƂ̕��s��������i�e�B���g�^�X�C���O�j�A�܂��͌����Ɖ�ʒ��S�Ƃ̊W�����点��i�X���C�h�j�̂��f�B�X�v���[�X�����g�A�L�`�̃A�I���@�\�����J����������B

�f�B�X�v���[�X�����g�͔�ʑ̂̌`��𐮂�����ʂ�����A�ÓT�I�ȃv���[�g�J�����ł́A�����Y�{�[�h�s�ړ��ł���@�\�͏펯�I�Ȃ��̂ł������B���̌�A�唻�J�����͍\���ゲ��������ʊE�[�x���i�荞�݂ŃJ�o�[����̂��߃e�B���g�@�\�͗L���ŁA�܂���v�Ȏg�p�҂ł���E�Ǝʐ^�Ƃ��K�v�Ƃ������߁A�f�B�X�v���[�X�����g�@�\�W�����Ă������B

�ߑ�I��35mm�J�����ł́A���������Y�̌`�ŋ�������J�������g�ɂ��̋@�\�������������̂͂قƂ�nj����Ȃ����A�����͑唻���݂̃A�I���@�\�������Ȃ�����g�щ\�Ȕ��W�𐋂��A�Ђ��傤�Ɍ��I�ȃJ�������o�ꂵ���B���̒��̊�����Љ��B

�@�v���E�x��69W�@�v���V�t�g

���{�̃h�C����悵���A�h�C�c�v���E�x���u�����h�̒����J�����A�}�L�i�V���[�Y�ɑ����Ĕ̔����ꂽ���L�p�V�t�g�J�����B

�@�W���b�N�e�C�g�@�n���h���C�h�V�t�g�J����

���@�B�ɂ��h���[�C���O���肪���Ă����錳�t�H�g�O���t�@�[��Jack Tait�������Ď肪�������ʎY���n���h���C�h�̒��L�p�V�t�g�J�����B

�@�z�[�X�}���@SW69

�������Y�������L�p�V�X�e���J�����B�㉺���E�̃X���C�h���\�B6x12cm�̌Z��@������B���݂̓f�W�^���Ή��������Ȃ��烉�C���͏k���B

�@�A���pS120

�X�C�X��Capaul & Weber�А������V�X�e���J�����B�����Œ�@12TC�ƁA�X���C�h1����12FTC�A2����12XY�̃��f����p�ӂ��Ă���B

�@�V���x�X�g��

�C�^���A���B1980�N��Ƀv���~�e�B�u�ȃV�t�g�\�L�p�J�������A���ǂ��d�ˌ��݂����@��̃��C���A�b�v������B

��r�\������Ă݂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Plaubel SW69�@�@�@�@�@�@Jack Tait�@�@�@�@�@�@HorsemanSW69�@�@�@�@�@Alpa12XY�@�@�@�@�@Sivestli T30

�d��(Finder+47+69�t�j�@�@�@1550g�@�@�@�@�@�@�@�@�@2000g�@�@�@�@�@�@�@�@�@1850g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���@�@�@�@�@�@�@�s��

�t�B�����o�b�N�@�@�@�@�@�@6x9�Œ�@�@�@�@�@�@�@�@Graflock�@�@�@�@�@�@�@�@Graflock�@�@�@�@�@�@�@�@Graflock�@�@�@�@�@Graflock

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@120-220�ؑց@�@�@�@�@�@Revolving�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Revolving

�t�@�C���_�[�`���@�@�@�@�@�O�t���w�{���C���[�@�@�@�������w�@�@�@�@�@�@�@�O�t���w�{�œ_�@�@�@�@�@�O�t���w�@�@�@�@�@�@�œ_��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�t�g�A���@�@�@�@�@�@�V�t�g�A���@�@�@�@�@�@�@�V�t�g�p�}�X�N�@�@�@�@�@�@�{�œ_�@�@�@�@ �@�@�������w�t�@�C���_�[�͂Ȃ��H�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�œ_���Ȃ��@�@�@ �œ_�{�c���蓮�ؑ�

�����Y�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@MCSA47/5.6�Œ�@�@�@�@MCSA47/5.6�@�@�@�@�@ ��p�{�[�h�����@�@�@�@�@ ��p�{�[�h�����@�@ ��p�o���l�b�g

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@SA65/8�����@�@�@�@�@�i24�j35-135mm�@�@�@�@�@35-180mm�@�@�@�@35-180mm

�X���C�h�ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@X13mm�C�@�@�@�@�@�@�@Y�}17mm�@�@�@�@�@�@�@X�}20mm�C�@�@�@�@�@�@�@X�}25mm�C�@�@�@�@Y+30mm

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Y15mm�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Y�}17mm�@�@�@�@�@�@�@�@Y+45-25mm�@�@�@�iS4��+40mm�j

�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�莝���ŋ��@�@�@�@�@�@�@�O�r�ŋ��@�@�@�@�@�@�@�@�����x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�x�ȕt���i�@�@�@�@�D���ȃf�U�C��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�~���v���X�h���@�@�@�A�C�f�B�A�̉�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����

�摜�̓W���b�N�e�C�g�̃X�[�p�[���C�h69�L�p�V�t�g�J����

�E�}�~���@645+Sekor C 50mm F4.0 Shift

�E�u���j�J�@ETR+�[���U�m��E�X�[�p�[�A���M������PCS 55mmF4.5

�E���[���C�@���[���C�t���b�N�XSL66�@�V���[�Y

�E�n�b�Z���u���b�h�@�t���b�N�X�{�f�B�[

�E�y���^�R��Six+PCS-Arsat 55mm F4.5

�EKIEV�@KIEV88CM+HARTBLEI Super-Rotator 45mm F3.5

�E�}�~���@RZ67+�V�t�g�E�e�B���g�A�_�v�^�[

�E�g�v�R���@HORSEMAN 970

�E�}�~���@�v���X����ƃX�[�p�[23

���X�A�J�^���O��͉\�Ȃ��̂��ӊO�ɑ����ł��B

�@���̎��A���ŃJ�����̃A�I���͎��ۂ͖��������o���ɂ���������A�P�������̖�肪�������肵�āA����̑傫�ȃJ�����������̂�����ł��B

�l�I�ɂ͐�p�����Y������^�C�v����Ԋy���Ǝv���Ă��܂��B

efunon

efunon  2019/06/30(Sun) 22:53 No.1532

2019/06/30(Sun) 22:53 No.1532

�lj�����ƁC�y���^�b�N�X67�p�V�t�g75mmf4.5������܂��B

�n�b�Z���u���b�hF�p�ɂ́APC�e���R���o�[�^�[1.4x������܂��B

�u���j�JETR�ɋ������ꂽPCS�X�[�p�[�A���M������55/4.5�́A��Ƀ��[���C6008�p���lj�����܂����B

���[���CSL66�p�̃V�t�g�����Y�́APCS���[���C�S��75mmf4.5�ł��B�e�B���g�A�_�v�^�[�p�A�{�f�B�ƃA�_�v�^�[���݂��ɔ��Ε����Ƀe�B���g���邱�ƂŃV�t�g��p�ɂȂ�܂��B

�E�N���C�i��PCS�V���[�Y�̒��Ő�p�v��55mmf4.5�݂̂ŁA45mm�A65mm�A80mm�͏]��66�p�����Y���̂܂܂ł�����A�C���[�W�T�[�N�����t�@�C���_�[�ł悭�m�F���Ȃ���A�悭�i�荞��Ŏg���ׂ��ł��傤�B

Arsat55/4.5�͉掿�ǍD�ł��B�e�B���g�͂ł�������1�����V�t�g���A�����Y�����]�����đS�Ă̕����ɃX���C�h��������ł��B�����35mm�pPC�j�b�R�[����N���^�S���Ɠ����ł��B�A���V�t�g����ƘR������̂�����̂Œ��ӂ��Ă��������B

�܂��A�t�WGX680���f���炵���A�I���J�����ł��ˁB

����璆�����t�p�A�I�������Y�́A35mm�J�������Z��35mm�O��̉�p�ł��邱�Ƃ����ʂŁA�������Ȃ����z�����B�e��������A�唻�J�����ōs���Ă������i�B�e�Ńp�[�X���C������ړI�Œ������g���p�r����̂ł͂Ȃ��������Ƒz�����Ă��܂��B

35mm�t�B�����J�����ł́A35mm���嗬�ł������A�y���^�b�N�X�A�j�b�R�[���ƃV���i�C�_�[��28mm�A�Y�C�R�[��EOS��24mm���������܂������A����ɍL�p�̓f�W�^������܂ő��݂��܂���ł����B

�V�t�g�����J������6x9�A6x12��35mm���Z20�`15mm�ɋy�ԍL��p�ł��V�t�g���ł���̂������ŁA���t�ɂ͐^�����o���܂���B

�ړI�͑唻�J�����Ƃ��Ԃ��Ă��܂��B

���炭�����V�t�g�J�����͑�ό���ꂽ�������d������l�ɂ���������Ȃ��ł��傤�B

�d���Ȃ�唻�ŏ\���ł��B

�{���唻�Ȃ̂ňӐ}�I�ɓ���܂���ł������J���{���C�h���V�t�g�\�ŁA���[���z���_�[�Ƒg�߂Β����ł͂���܂��ˁB

���͐������p���܂����B���z�����܂ޗ��s���i�A�l�̎B�e���s�ł͂Ȃ��̂ŎO�r�𗧂Ă�Ԃ͂Ȃ����ʐ��Ƒ������B�e���K�v�A�ł����掿��������x�v������ƁA�V�t�g�����L�p�J�����ɍs�������̂ł��B

�z�[�X�}��SW69, 35mmf4.5

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/07/03(Wed) 23:13 No.1533

2019/07/03(Wed) 23:13 No.1533

�f�W�^�����������������^�֕��J�����ł����ˁB��ϓ���܂����B

���̉����ɁA��p�}�E���g�ɂ����A�[�N�{�f�B������܂����B

�������A���̃N���X�̒����L�p���s���g�O���X�ŏœ_���킹����͎̂���̋ƂƂ������Ƃ��A�O���t���b�N�XSL��A69�r���[�J�����Ŏ������Ă��܂����̂ŁC�w���R�C�h�ڑ��̂ق����p���Ď��p�I���Ɣ��f���A�n�b�Z���̃A�I���V�X�e���͐ϋɓI�w���Ώۂɂ͂��܂���ł����B

����������Y��܂������A���t�ł�25mm�����܂ŃV�t�g�\��GX680�͍ō��ł��B�������������ė��s����͎̂��ɂ͖����ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/07/03(Wed) 23:37 No.1534

2019/07/03(Wed) 23:37 No.1534

�u���j�JS2�p�̃x���[�Y�A�^�b�`�����g���A�I���������āA���C���t���o��ƕ����Ă��܂������A�^�C�v�Ƌ@��ɂ���Ă̓C���t���o�Ȃ����Ƃ����邻���ł��B

�@

efunon

efunon  2019/07/06(Sat) 15:53 No.1535

2019/07/06(Sat) 15:53 No.1535

D, S�p�x���[�Y�́A���ЂƓ��������Ȃ�ߐڂ��炵���g���܂���B

�܂�S2�p�ł��R���p�N�g�x���[�Y���A���Ə����Ŗ����͍����܂���B

EC�Ȍ�̃x���[�Y2�^�́C�c�O�Ȃ��班���t�����W�o�b�N�������Ȃ��Ė��������łȂ��Ȃ��Ă��܂��܂����i�ł���ˁH�j���C���Ȃ艓���ɂ������܂��i��Ŋm�F���܂��j

����S2�x���[�Y2�^�́A�֕�����ԏk�߂���ԂŖ��������o�܂�����A�A�I���͂ł��܂���B

75mm��1m�ɍ������炢�Ɏ֕���L���ƁA�e�B���g�A�V�t�g�������o����悤�ɂȂ�܂��B

�ڎʂŃp�[�X�𐮂��邽�߂̃A�I���@�\�ł��B

�O����Ȃ���A�t�H�[���ȊO�̑S���[�u�����g���ł��܂��B

�����ł��A�I�����������āA�t�����W�o�b�N�������Z�œ_��T���ARB67�p50mm�͂ǂ����Ǝv���܂������������ă}�E���g����ł����B

��������u���j�J�p�����Y�𗘗p���āA�x���[�Y�O���O���A�����Y�����킦���ނ悤�ȑO���x�j���ō���āA�֕��ł������悤�ɉ��H�������Ƃ�����܂��B

���ǃC���[�W�T�[�N��������قǍL���Ȃ��̂ŁA���܂���p�ł����ɃV�t�g�����J�����ɂȂ��ꂱ��ł������̂ł����B

�̂��قǃx���[�Y�̋L�������܂��ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/07/06(Sat) 17:42 No.1536

2019/07/06(Sat) 17:42 No.1536

�������c�O�Ȃ��炱���̎���ɂ͂܂����L�p�����Y�Z�p���\�����B���Ă��炸�C��������W����p�ł��̂ł��܂苭���V�t�g���ʂ͊��҂ł��܂���i�g���Ă݂�ƈӊO�ƍ\�}�𐮂���̂ɖ��ɗ��̂͊m���ł����j�D�������l�X�ȍ����\���L�p�����Y�����ꂽ���ɂ́C���̎�̃J�����̓X�v�����O�J�����ɕς���Ă��܂��C�V�t�g���o���Ȃ��\���ɂȂ��Ă��܂����̂͐ɂ����Ƃ���ł��D�܂��C����������̎���ɂȂ�ƁC�قƂ�ǂ̃J�����͏�߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����i�r�I�S���^�C�v�̓o��ɂ�背���Y�S���������Ȃ�C��ރ����b�g���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ������Ƃ͂���܂����j�D

�����g�|�S���Ƃ��A���M���������Œ肳�ꂽ���^�E�y�ʂ̍L�p��p�����J�������o�ꂵ�Ă�����C�i���ɋ����v�ɘA��������V�t�g�@�\�����Ă����肵����j�����ƍ��ł����d����Ă��邾�낤�ɂȂ��C�Ǝv���܂��D�����Ƃ��C���삷�邱�Ƃ͂ł��邾�낤�Ǝv���܂��D�ꎞ���C�I�[�g�O���t�B�b�N�E�X�y�V�����̃����Y���A���M������������ɕς������Ń��C�h�L�p�J��������낤�Ƃ�����������܂������C���肵���J�����������������Ȃ�ɓ����Ă��܂��̂ʼnĂ��܂��̂��݂��C���̂܂܂ɂȂ��Ă��܂����E�E�D��p���̂��͍̂L�����Ă��܂��C������ http://shiura.com/camera/avus/ �ɋ����Ă���悤�Ɍ��̕�p�x�̑傫�������Y�ɂ���̂��L�����Ƃ͎v���܂��D

�R�_�b�N�@�I�[�g�O���t�B�b�N�@�X�y�V�����̃y�[�W�ɂ����������܂������C�����v����t�̋Z�p�̓��[���t�B�����̓o��E���y��t�B�������x�̌���Ɩ��ڂɊ֘A���Ă��܂��D�̂̓J�����͎O�r�ɍڂ��C����K���X�ł�������ƍ\�}�ƃs���g�����߂�悩�����̂ł����C���[���t�B�����ɂ�葬�ʐ����オ��C�܂����x����Ŏ莝���B�e���\�ɂȂ邱�Ƃł���ɑΉ������t���[�~���O�ƃs���g���킹�����߂���悤�ɂȂ�C���̑���ɃV�t�g�B�e�@�\���Ȃ����悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����D���ʓI�ɁC��̃J�����ł��V�t�g������Ȃ�ڑ����C���[���t�B�����z���_���O���Ă���K���X���ǂ����D�����v�g���Ȃ�V�t�g�͒��߂Ă��������C�݂����Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����͎̂c�O�ȋC�����Ă��܂��D���z�̃J�����̂P�́C�t�@�C���_���ɐ����킪���ăV�t�g�̍\�}���m�F�ł��鋗���v�A�����̏��^�E���L�p�����J�����Ȃ̂ł����C���݂��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���D

�܂��L�p�Ȃ̂łقƂ�ǂ̃P�[�X�ł͖ڑ��ő���C���Ƀj�[�Y���������z�ʐ^�ł͋����v�Ȃǂ���Ȃ��̂��m���ł����C�Ȃɂ��~�b�V���O�s�[�X������悤�ȋC�����ĂȂ�܂���D

���Y

���Y  2019/07/14(Sun) 01:15 No.1537

2019/07/14(Sun) 01:15 No.1537

���{�̃h�C����悵���A�h�C�c�v���E�x���u�����h�̒����J�����A�}�L�i�V���[�Y�ɑ����Ĕ̔����ꂽ���L�p�V�t�g�J�����B

�d��1550g

�}�~���v���X6x9���[���z���_�[3�^�ɃV�t�g�t���[����47mm�����Y�C�w���R�C�h���Œ肵�Ă���B

120/220�ؑւ͈��ł�\�������ւ��A�J�E���^�[���_�C�����Ő�ւ���B

�����Y�̓V���i�C�_�[�@�X�[�p�[�A���M������MC47mmf5.6�@�Œ�B

�Z���^�[�t�B���^�[�̓v���V�t�g��p�ŁA�A�^�b�`�����g�T�C�Y52mm�B�i�s�̂̒P��47/5.6��49mm�Ȃ̂ŁA�V���i�C�_�[�̔ėp�i�͎��t�����Ȃ��j

�X���C�h�͍\���č�����13mm�A�����15mm�̂��ꂼ��1�����ŁA�t�����ɂ͌R�͕���ʂ̎O�r�����g���ăJ�������㉺�t�Ɏ��t���邱�ƂőΉ�����B

�t�@�C���_�[�̓v���X�`�b�N�����C�c21mm�p�Ɏ������w�t�@�C���_�[�ƁA���C���t���[���Ɋi�[���ꂽ�O���C���[�A���O���A�V���[�ɏ�܂ꂽ�`�����𗧂��グ�Ďg���t���[���t�@�C���_�[��2�ʂ肪�p�ӂ���A�ǂ�����V�t�g�ɉ����ĕ�����ς��A�����̌덷�͂��邪�`�����܂܂��ʂ�B���Ƀt���[���͕֗��B���w�t�@�C���_�[�̓V�t�g�����Ƃ��̌덷���A���o�_�t���[���\�����Ă���A�t���[����萳�m�����A�܂�₷���B

�o�b�N�Œ�Ȃ̂ŁA�œ_�łŊm�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�œ_�͋����ڑ����w���R�C�h�ɕ\�����ꂽ�����w�W�����킹��B

�����炭�ł��莝���B�e�ŋ@�\�I�Ȓ��L�p�V�t�g�J�����B�o�b�N�����A�œ_��������̂Ă����y�ʂł���A�܂��}�~���v���X�z���_�[3�^�𗬗p�������߃O���b�v��ʂɕt����K�v������܂���B�}�~��3�^�̓����[�Y�ɓ�d�I�o�h�~�@�\���g�ݍ��܂�Ă��܂����A�����ł͍��邱�Ƃ����X���茋�ǃV���b�^�[�ڑ����]�V�Ȃ�����܂��B���̓_�v���V�t�g�͓�d�I�o�h�~�@�\���O���Ă��莩�R�Ƀ����[�Y�ł��邽�ߋp���Ďg���₷���v���܂��B

�J���������̃e�X�g���|�[�g�ł́A�X���C�h��̌Œ�ɂ͐��ʂ��猩�ĉE��̃��o�[��{�̂ݎg���Ă���A�t���[���̂Ђ��݂�������ꂸ�A�J���i��߂��ł͕Ѓ{�P����Ə�����Ă��܂��B���ʂł͕Ѓ{�P�͂��܂�ӎ��ɓo��܂���ł������A���p��i�荞��Ŕ�ʊE�[�x�\���g���ĎB�e���Ă��܂����B�i��Ђ��݂͖�薳���ƍl�����܂��B�܂��i�荞�݂Œ��L�p�ɂ����̂̎��ӌ��ʒቺ���ڗ����Ȃ��Ȃ�܂��B

�J���ł��Z���^�[�t�B���^�[���g���Ύ��ӌ��ʒቺ������������̂ł����A���S���̘I�o�{����3�{�A1.5�i��ቺ���܂�����A�J��f5.6��f9�ɂȂ�A�������J���ł͂܂����S�ł͂Ȃ��A���ʂ��ψꉻ���邽��f11�ɍi��Ȃ�A����f18�ł�������ʊE�[�x�͏\���ł͂���܂���B���̓Z���^�[�t�B���^�[�͎g�킸f16-22�ɍi���Ďg���܂����B�ڑ��̊낤�����J�o�[����A���s���Ȃ��Ȃ�܂��B

�B�e���ʂ͂����낵���قǍ��掿�A�@�ׂőS���L���ł����q�������Ȃ��ʂ���Ƃ��������A�d�ʂ�Y�ꂳ���鐫�\�ł��Bf22�ʼn�܂ɂ��掿�ቺ������͂��ł����A6x9����̊g�嗦�̒Ⴓ�������ڗ����Ȃ������Ă���܂����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/07/17(Wed) 23:56 No.1538

2019/07/17(Wed) 23:56 No.1538

�G���T�C���J�[�o�C���@�I�[�g�����W�̏��ł�����ɂȂ��Ă���ꂽ�̂ŁA�����ƒlj����Ē�����Ɗ��҂��Ă��܂����B

�ÓT�I���[���t�B�����J�����ł̖��_�́A���w�E�̒ʂ背���Y�̍L�p������������Ă��Ȃ����ł��傤�B

����Dagor�Ȃǂ̗D�G�ȍL�p�����Y�͂��������̂́A�嗬��Tessar�Ɗr�ׂĖ��邳�ɗ��A�����ł�Dagor���͏����h�������Ǝv���܂��B

69�͂ǂ����Ă��T�C�Y���傫���Ȃ�̂ŁA�C�y�Ȍg�т́A���������������ł��S�O���鏊�ł��B

645����66�ŁA���^�y�ʂȃV�t�g�J�����͖��ł��ˁB

���ɖڂ������Ă��A645,66�̕W�������Y���֕��J�����͐��̐��قǂ���܂����A�V�t�g���l���Ȃ��Ă��L�p�������J�����͏\�w�ɖ����Ȃ��ł��傤�B

�G���{�C���C�h�ASWC�n�AGS645W�A645S�AGA645W�AGA645Z�CBronicaRF645, NewMamiya�U�D�DGF670W�����邩�ȁB

������645�ƍl����ƁA�ςɃV�t�g�@�\�ŏd�ʉ�������A�y��66-69���g���~���O���Ă��܂��������܂��B

����������ɂ́A���ӂ܂ŗ]�����𑜗͂̃����Y�łȂ��Ƒς����Ȃ��B

�̃x�����C�hII�A47/8���c�ʒu�B�e���A�㔼�����g���~���O���ăV�t�g�̂����ɂ������Af16�`22�ɍi�����ɂ��ւ�炸���Ӊ掿���s�����������o�������܂����B

�n�b�Z���u���b�hSW�n�g���~���O�ł́A���܂�傫�Ȍ��ʂ͓����܂��X�[�p�[�A���M������47/8���͂����ԉ掿�����P���܂����B

����������傫�ȃT�C�Y����̃g���~���O�́A�L��p�͊��҂ł��Ȃ��B

�u���j�J��RF645��A�}�~��6���o�����A���L�p�̌��������Y���o�Ȃ����Ƒ҂���т܂����B���ǂłȂ������̂��c�O���O�ł��B

RF645��30-33mm���o�Ă���A�C�y�Ƀg���~���O�ɂ��^���V�t�g���o�����̂ɂȂ��ƁB

����ƃt�H�g�L�i�̃A���_�[�e�[�u���ɁA�t�WTX-1�̃����Y�����p����t�H�[�J��645�������������ł��B���̏o���Ȃ������̂��Ԃ��Ԃ����c�O�ł��B

���̖��ႪGFX�Ȃ̂��ȁA�Ɖ��ڂŌ��Ă��܂��B

�]�k�ł����A35mm�p�V�t�g�����Y�A��7R�ŃX�e�b�`����ƁA36x54mm�A��7�疜��f�̉摜�ɂȂ�܂��B�Â��v�̃����Y�ł͍i���Ă����Ӊ掿�͕s�\���ł����A�Ȃ����GFX�Ƃ��Ċy����ł��܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/07/18(Thu) 00:22 No.1539

2019/07/18(Thu) 00:22 No.1539

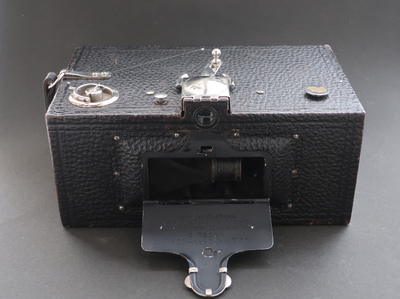

���̃J�����͎���ɋ߂��ʎY�i�ŁA1995�N����97�N�ɂ����ă����h���ɑ��݂���Jack Tait Cameras LTD�Ő��삳�ꂽ�Bhttp://somakray.blogspot.com/2011/02/superwide-6x9-by-jack-tait.html

�����������V�t�g�L�p�J�����ŁA�z���_�[�Ȃ���2kg�Əd���A�莝�����l���Ă��Ȃ��\���Ȃ̂ŎO�r�Œ肪�O���A�V�t�g�B�e�֗̕����͍ō��N���X�ł��낤�B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/09/05(Sun) 19:43 No.1905

2021/09/05(Sun) 19:43 No.1905

1�C�������w�t�@�C���_�[�̓V�t�g�ړ��ɑΉ������t���[����������B

2�C�t�@�C���_�[�͏c����ւ��B

3�C�{�f�B�̃X���C�h�͏c�����}17mm�A�Œ�m�u�A�N���b�N����B

4�C���{���r���O�\�B

5�C�O���t���b�N�o�b�N�������B�z�[�X�}�����[���z���_�[���g����B

6�C�s���g�O���X�����i�V���x�X�g�����t���������j�x���[�Y���[�y�����B

7�C�X���C�h�͏㉺����{�������E�ړ��̓J���������|���őΉ��\�B

8�C�W��47mmf5.6�̑��ɐ�p�����Y�{�[�h�Ń����Y�����\�B65mmf8���t�����Ă����B

�摜�͍ő僉�C�Y�������

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/09/05(Sun) 19:45 No.1906

2021/09/05(Sun) 19:45 No.1906

���ɂ������肵������ŁA�v���V�t�g�����o�[1�ӏ��ŃX���C�h�Œ肷�邽�ߊJ���ł͕Ѓ{�P����Ǝw�E���ꂽ�̂ɔ����āA�e���̍������͐M���ł���B

���{���r���O�o�b�N�B���b�N�͂Ȃ��O���[�V�[�ȃt���N�V�����Ŏ~�܂�B45�x�ʒu�ɂ����̂͂킩��₷�����邽�߁B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/09/05(Sun) 19:48 No.1907

2021/09/05(Sun) 19:48 No.1907

�c�O�Ȃ���Tait���̓J�������������������A����ȃA�i���O�h���[�C���O�@�B����Ɉڍs���Ă���炵���A�V�i�œ��肷��͓̂���������A�@�����ΐG���Ă݂ė~�����B�i�ŋߌl�̃y�[�W�������Ă��܂����j

���������Y�C�X�[�p�[�A���M������65mmf8�D�w���R�C�h�����w�W�͓_�����Ȃ̂Ŏ����Ŗڐ��邩�s���g�O���X�m�F��v����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/09/05(Sun) 19:50 No.1908

2021/09/05(Sun) 19:50 No.1908

���̌���L�p�Ŏ莝�����ł��钆���J�����ւ̎v���͑����Ă���A�R�_�b�N�@�I�[�g�O���t�B�b�N�X�y�V�����Ƀ_�S�[��100mm���ڂ��܂����B�c�O�Ȃ���i�œ_�������Ⴄ�̂Łj�����v�͎g���܂��A�L�p�ňÂ������Y�̂��ߖڑ��Ŏg���銴���ŁA��p���L���ǂ��ł��B�������P���[���T�R�}�����B��Ȃ��̂������o���ɂ����ł��B

��L�J������6x14cm���炢�̔��ɍג����ʐ^���B���̂ŁA�r���̂悤�Ȍ��z���p�Ȃ�A�������Б����}�X�N���ăR�}���𑝂₵�A�V�t�g���ʂ����邱�Ƃ͂ł���̂ł����A�����܂ŗp�r���ł܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł���Ă��܂���B�V�t�g���ł��鏉���̎֕��J�����ɏ悹��ق����֗���������܂���B���̓_�A���Ƃ��ƃ_�S�[���̕t���Ă��郍�[���e�i�b�N�X�Ƃ������̂��i�����ł����j����܂����A�Ȃ�Ƃ���������p�̍L���_�S�[���Ȃ̂ɁA�O���ȗ��ŃV�t�g�ł��Ȃ��̂��A�u�Ȃ�ł�˂�v�Ƃ��������ł��B

���F�X�g�|�P�b�g�e�i�b�N�X��75mm��6x9�J�����ɂ���̂�������������܂���B�l�͂����߂�J�������D���Ȃ�ł����A�L�p�����Y�̓_�S�[�����̈ꕔ�������ăe�b�T�[�^����萡�@���傫���̂ŁA���������u��߂�v�u�L�p�v�u�����v�u�V�t�g�v�ƂȂ�Ƒf�ނ�����ꂻ���ł��B

���Y

���Y  2021/09/06(Mon) 01:19 No.1909

2021/09/06(Mon) 01:19 No.1909

�����i�̃V�t�g�^�L�p�J�����͂�������d�ʋ��ŁA���Y�l���\�z���ꂽ�N���V�b�N�t�H�[���f�B���O�J�����ւ̍L�p�����́A����������Ĕq�����Ă��܂��B

���������Y���g���āA��r�I�y�ʂȋ@��̓x���N�n�C�����������܂����A�t�B�����z���_�[���K�v�ł��B

�嗬��6.5x9���傫�ȃt�H�[�}�b�g�͕s�l�C�ł����A�p�m���}�T�C�Y�ɂ���Ȃ炢���I����������܂���B

�܂��A�I���͂ł��܂���616�t�B�����@�̃W�����N���t�B�����z���_�[�Ƃł��Ȃ����ȂǁB

�茳�ɓ����̂悤�ȃ_�S�[��75mm�P�̂�����A�ǂ����悤���y���������Ă��܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/09/08(Wed) 21:35 No.1910

2021/09/08(Wed) 21:35 No.1910

�j�R�m�X�iMF)�ƃ����Y

�@�j�R�m�X�͓��{���w�����\�����S�V��^�̃J�����ŁA�ϐ���50���̃{�f�B�[���������Y�������̖ڑ��J�����ł��B

�t�����X���̃J���v�\ �t�H�g�i�FCalypso Phot�j�����̎n�c�Ƃ��Ă��āA�T����X�܂ł�5�@�킪���\����܂����B

�i�r����������������{����Ă��܂��B�j

���ޏ�͑傫��������3��ƍl���ėǂ���������܂���B

�ENikonos �T�A�U�@�@�@�i�J���v�\�x�[�X�̏��^���J�j�J���@�j

�ENikonos �V�@�@�@�@�@�i�j�R�����v�������������J�j�J���@�j

�ENikonos �W-A�A�X�@�i�j�R��EM�x�[�X�̎����I�o�@�j

�@�i��ϗތ^�I�ɕ��ނ��ꂽ�T�C�g���L��܂��B�摜�͂�������Q�l�ɂ����Ɨǂ��Ǝv���܂��B�j

�@�j�R�m�X������Ŕ����Ēʂ�Ȃ��̂��J���v�\�ł��B

�@1956�N���A�x���M�[�̍q��G���W�j�A�ł������W���� �h �E�[�e���ƊC�m�w�҂̃W���b�N �C�� �N�X�g�[ ��

�t�����X�̃_�C�r���O�M�A�[�̉�Ђ������X�s���e�N�j�b�N�ЂƏ��^�̐����J�����̊J�����n�߂܂����B

(���ۂɃJ�����������͓̂������t�����X�̃A�g���Ђł����B�j

�@�N�X�g�[�͊C�m�����D�J���v�\�̃L���v�e���B�E�[�e���̓����o�[�Ƃ��đD�ɏ�荞��ł��܂����B

���Ȃ݂ɃX�s���e�N�j�b�N�̓A�N�A�����O�A�ŋ߂�BCL�Ƃ����܂����A�N�X�g�[�ƃG�~�[���E�K�j�����Z�t�ɂ����

�J�����ꂽ�����ċz��̃A�N�A�����O�Ђ̐e��Ђł��B

�@���N�A����@�h�X�s���h���������܂��B

�X�s���̎���@�̓j�R�m�X�T�̍��F�����A���~�̓����A���}�C�g�d�グ�̗l�Ȏp�����Ă��܂��B

�O�サ��SOM Berthiot�Ђ͐����p�����Y�A35�o�@F3.5 ���J�����܂��B

�@1958�N�ɂȂ��ăX�s���͉��ǂ���Ȃ���C���J�����Ƃ��ď�s����܂����B�i�A���_�[�e�[�u���ɋ߂������l�ł��B�j�B

����ȗp�r�̃J�����ł����̂Ŕh��Ȕ̔��L�����y�[����łl�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�����@�ւ�R�W�����������l�ł����ǂ�����܂���B

���Ђ̃J�^���O�ɂ��ڂ��Ă��Ȃ������l�ł��B

�@�X�s���͋t�K�����I�^�C�v�̃t�@�C���_�[��1/1000�̍����V���b�^�[�������Ă��܂������A�����̃t�C�������\�ł�

������1/1000�͐�܂���B���̑��B�����C���h�N���b�`���A�t���b�V���\�P�b�g���A�t�B���^�[�l�W�������Y�ɖ����B���X�������̖��H�������Ă��܂����B

���X�X�s���e�N�j�b�N�̓J�����̉�Ђł͗L��܂���ł����̂ŁA���̔̔�����ǂɂ͑��X�Ɍ��E�����邱�Ƃ�

��������F�����L���������ł��B

�����ŁA�̘H/���Y�g��̂��߂�1961�N5���ɒ鍑�_�f������Ёi�����{�G�A�E���L�[�h������Ёj�����

���{���w�ɋZ�p��g�̘b�������������ł��B

�@�X�s���͂��̍��A�N�X�g-�ƃE�[�e��������Ă����D�̖����I�}�[�W�����āh�J���v�\ �t�H�g�h�Ɖ�������܂��B

����ɂ��̌�A�h�J���v�\�h�ɂȂ�܂��B

�@���̍��ɂȂ��ăJ���v�\�͊C�m�W�ҊԂł͍L���m����l�ɂȂ��Ă��܂����B

���́@�h���ʉ��h�ł̓j�R����EC���i�t�����X�܂ށj�ȊO�̒n��ł̃J���v�\�̓Ɛ�I�Ȑ����̔����܂��B

�A�����{���w�̓����Y�ɂ͂��܂苻�����������Ƀ{�f�B�[�\���ƃ}�E���g�\����]�����Ă����悤�ł��B

�@����A���{���w��1956�N5���Ƀj�R��S2�p�̐����n�E�W���O�hNikon Marine"�\���܂��B

�@�������j�R���}�����͍����ŏd���A�s�ꐫ�ɂ��Ă͋^�₪�L��܂����B

������1962�N1���ɃX�s���e�N�j�b�N�ƋZ�p��g�����߁A�t�����X��EEC���̓X�s���e�N�j�b�N�A

���̑��̒n��ł̓j�R�����Ɛ�I�Ȑ��Y�Ɣ̔����鎖�ɂȂ�܂����B

�@1963�N3���̑�8��̃t�H�g�L�i�Ńj�R���̓J���v�\�Ƀ}�C�i�[�ȉ������{�����h�j�R�m�X�h�\���܂��B

�@�����̃A�h�ŋ����̓������A�N�A���E���ɓ��ꂽ�j�R�m�X���L��܂��B

�����J�������ނ��o���Ő����ɒu����Ă���̂͂��Ȃ�̃C���p�N�g���L���������ł��B

�@���ꂪ��̃j�R�m�X�T�ł��B

�j�R�m�X�ɂ͂��łɋ����v�A���@�p�Œ�]�̗L����S�^�p�L�p�����Y��W-Nikkor 35�o F2.5�@����������Ă��܂����B

�@�j�R�m�X�͑�����[�U�[�̃A�����J�ł�U.S.Diver�Ђ�����X�ɂȂ�܂����BEC���ł̓j�R�m�X�̏��W�����łɎg���Ă������߁A�h�J���v�\ �j�R���h�Ƃ��Ĕ̔�����܂����B

�@���̂����肪�A�j�R�m�X�T�ƃJ���v�\�E�j�R�m�X�̕��ނɍ����������Ă���l�ł��B

�@�Ɣ���͈͂ŏ����܂������A���͍ו��̃J���v�\�̌o�܂͗ǂ��킩��܂���B

�@���܂�m���Ȏ������L��܂���B�t�����X�̃T�C�g��A�����J�̎��������Q�l�ɏ����Ă��܂��B�����Ⴄ�����L����w�E�������B

�E�J����

Nikonos�T

�@�F1963�N�ɃJ���v�\���x�[�X�Ɏ�̉��ǂ������Ĕ̔�����܂����B

�@���������������Ă�����I�ɃV���b�^�[�����l�ɁA�������݃^�C�v�ł͂Ȃ��A�����グ���p�̐����̃V���b�^�[�����[�Y�@�\�������܂��B

�@�J�������o�[���������ނƃV���b�^�[�`���[�W�Ɗ����グ���s���A������x�͂��ɊJ�������o�[���������ނƃV���b�^�[����܂��B

�V���b�^�[��1/30�`1/500�B�@�V���N����1/60�@�ƃX�����x�[�X��FP���o���u�Ή��ɂȂ��Ă��܂����B

�V���N���^�C�~���O�̕ύX�͒ꕔ�̃V���N���\�P�b�g�Őړ_��I������l�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�t�C�������ł͔o�l�Ńt�C�����Q�[�g�ɉ�������Ă��܂��B�܂��q���W�\���ɂ͂Ȃ��Ă��܂���̂ŁA�t�C�����͈��ł̌��ԂɊ��荞�܂���l�ɑ��U���܂��B

�@�����グ�ɂ̓X�v���P�b�g���g�p�����A�����グ�X�v�[�������X�ɉ�]�ʂ����Ȃ��Ȃ�l�ɉ�]�����čs���܂��B

���̂��ߎ�R�}�Ԋu���Y���錇�_���L��܂����B

�@���̃X�v�[�����͊����グ���ȊO�̓N���b�`����Ă��āA�t�C���������߂��͂��̂܂܃m�u����]������Ή\�ł��B�i��肪�Ƃ��������܂��B�j

�@�{�f�B�[�̓����Y���O���ƃt�@�C���_�[/�V���b�^�[���j�b�g�ƃ{�f�B�[�V�F�����O��܂��B

�@�t�@�C���_�[���ɂ͊������f���[�U����A�����ł̕��͋C���x�ω��ɂ��O�a���x�ł̃N������h�~���Ă��܂��B

�t�@�C���_�[�̓u���C�g���̃A���o�_�^�C�v�ɂȂ�܂����B�{����0.63�{�ł��B

�@�����܂ł����̃t�@�C���_�[�̓A�C�|�C���g�̋����h����p�h�ł��B�����ł̓t���[���t�@�C���_�[�łȂ��Ǝg���܂���B

�@�{�f�B�[�͐^����������{�f�B�[�V�F����h���ɒЂ��ēh�����ܐZ�����A�_�C�L���X�g�́h���h���ǂ��H�@�ō���Ă��܂��B

�J�^���O��50���̑ϐ������������܂��B

���̂�����͐����͂ɓ��ڂ��ꂽ���]����o�ዾ�̋Z�p���L��������o�����l�ł��B

�@�j�R���͓����A�j�R�m�X��S�V��J�����Ƃ��Ĕ���o���܂����BTVCM������A�����͂��Ȃ�̐����Ŕ̔����L�т��l�ł��B

�@���ɊC�O�̃l�C�r�[�W�ɂ͂��Ȃ�̐����o���l�ł��B

�������̐������J�����̓��ꐫ�����ʓI�ɂ͎g���h�������ɉ��ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@�Ƃ��낪�~���傪����܂��B

1965�N�ɕ���ꂽ007�hThunderball�h �̒��Řr���v�^�K�C�K�[�J�E���^�[�ƃ����N���������J�����Ƃ��ēo�ꂷ��ƁA

�����Ƃ����Ԃɘb��ƂȂ�ɂ��Ȃ��Ȃ����Ƃ�����b���c���Ă��܂��B

�@�Ƃ͂����A���̎B�e���@�͗L����x�̋Z�p��v���鎖�ɕς��͗L��܂���B

Nikonos�U

�@�F1968�N�ɔ��\���ꂽNikonos �̉��ǃ^�C�v�ł��B��ȉ��Ǔ_��

�E�����C���h�|�W�V�������V���b�^�[�_�C�A���ɐ݂����܂����B

�E�����߂��N���b�`����������A�V���b�^�[�_�C�����Ƀ����C���h�}�[�N�hR�h���݂����܂����B

�E�����C���h�m�u�������R�[�g���ꂽ�����N�����N�ɕύX����܂����B

�@�i�����߂��N�����N�̎���������Ă�����̂��L��܂����A�@�\�I�ɂ͖��Ȃ��Ǝv���܂��B�j

�E���ŏ㕔�Ƀq���W���݂����A�t�C�������U�������y�ɂȂ�܂����B

�E���̋@��̏����^�̓g�b�v�J�o�[���������B�r������������ɂȂ�܂����B

�@���̋@��̎����35mm���������������Y���C���i�b�v��28������80�����������܂����B

�����ćV�^�ɂȂ鏭���O�ɁA�����p�����Y�Ƃ��Ă͖������Y�̗_�ꍂ������15mm����������܂����B

�@�����ł͗���������ܗ������������Ȃ�A�����Ȃ���ɂ����Ȃ�܂��B

���̂���35�o�̉�p�͂ق�50mm�����ɂȂ�A��ʓI�ɂ̓s���g���O���������������̂ł��傤�B15mm��28mm�̔����͘N��ł����B

�@����J���v�\�̖ʉe���c���̂͂��̋@��܂łł��B

�I�o�Ƒ�}�̋������o���L��A���^�̑S�V��{�f�B�[�͗���ł��g���Ղ��ł��B

�������ݎs���œ���\�ȃj�R�m�X�T�U�̓t�@�C���_�[�ɃN�����������������m�����������ł��B

�@�ꕔ�A�����J�C�R�����Ƀl�C�r�[�u���[�̃{�f�B�[���L�����Ƃ��A�z���C�g�̃{�f�B�[���L�����Ƃ��B�c����Șb�������܂��B

Nikonos�V

�@�F1975�N�ɔ������ꂽ�@�B��Nikonos�̍ō���ł��B

�@���ǂ��ꂽ��ȓ_��

�E�t�C���������V�X�e�����ύX����A�X�v���P�b�g����ɂȂ�A���萫�����コ��܂����B

�E�t�@�C���_�[���̌����u���C�g�t���[���ɂȂ�A�j�R�m�X�V���[�Y�B���80mm�t���[������ƂȂ�܂����B�{����0.61�Ǝ�������Ȃ�܂����B�i�A�����Ղ��͂Ȃ�܂������A�����܂ł�����p�ł��B�j

�E�V���N���\�P�b�g�̕ύX�B

�E����܂Ń{�f�B�[�ꕔ�ɗL�����t�C�����J�E���^�[���{�f�B�[�㕔�Ɏʂ�܂����B

�E�����߂��m�u/�V���b�^�[�_�C�����̌`��ύX�ŁA�O���[�u���͂߂���Ԃł����삵�Ղ��Ȃ�܂����B

�@�����̉��ǂŃ{�f�B�[����傫���Ȃ�܂������A�_�C�o�[�ɂ͑�ύD�]�ł����B

�쓮�����Ⴂ�̂ŗ���̃X�i�b�v�ɂ��g���Ղ��@��ł��B

�Ȃɂ���@�\�����肵�Ă��܂��̂łǂ�ȓV��ł����S���Ďg�p�ł��܂��B

�@�ߔN�ł͂�������O�����O�Z�b�g�̓��������i�H�ƓI�ɂ͑�������\���Ǝv���܂����B�c�j�Ȃ��Ă��܂������A����Ŏg�p�����ɂ͕s���R���Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�V�^�܂ł̃j�R�m�X�́A�����Y���O���Ȃ��ƃt�C�����������o���܂���B

�@�����Y��Ė����ɃV���b�^�[/�t�@�C���_�[�����t�b�N�Ŏ��������ă{�X��j�邱�ƂɂȂ�Ȃ��l�ɂ����Ӊ������B

�@����ƇV�^�ł����A�t�C�������ł̐�[���Œ肷�邽�߂Ƀ{�f�B�[�ɏ����Ȏ����p�[�c���t���Ă��܂��B

�@���̃p�[�c�Ƀq�r�������Ă�����̂��U������܂��B�w���̍ۂɂ̓`�F�b�N�����̂��ǂ��ł��B

Nikonos �W-A

�@�F1980�N�����̎����I�o�����ڂ��ꂽ�@��ł��B

�@�����͂قړ������ɔ������ꂽNikonEM�̃��J�j�Y���𗬗p���Ă��܂��B���̑��A����ɂ킽���ĉ��ǂ��قǂ�����Ă��܂��B

�E�t�@�C���_�[���n�C�A�C�|�C���g�^�C�v�̃u���C�g�t���[���ɂȂ�A�����ł��}�X�N�z���ɂȂ�Ƃ�������l�ɂȂ�܂����B

�i���z�ɂ͌l�����L��܂��B�u���C�g�t���[���Ɩ����铔�肪�L�邩�́c�B�j

�t�@�C���_�[�{����0.55�{�ł��B

�i�V���b�^�[�X�s�[�h�̕\���͗L��܂��A�ȒP�ȃC���W�P�[�^�͗L��܂��B�_�ł͘I�o�͈͊O�ł��B�j

�E�V���b�^�[�̓I�[�g1/30�`1/1000�B�}�j���A���̓��J�j�J��1/90�i�V���N���j�ƃo���u�ł��B���̂������EM���̂��̂ł��ˁB

�E�����グ�����������グ�\�ɂȂ�܂����B

�@�����I�o��p�@�ŁA�}�j���A���ł̃V���b�^�[�X�s�[�h���o�������̂����_�Ƃ���Ă��܂����A

�����Ń}�j���A���ɐ�ւ��ĎB�e����ꍇ���{���Ɉ�ʓI�ȃ_�C�o�[�ɑ������Ƃ����Ƃ����ł��Ȃ����������܂��B

��������V���b�^�[�X�s�[�h�̕\���������̂ł��������ǂ̒��x�Ő�Ă���̂�������܂���B

�܂��AO�����O�̎g�������ς��A�Б��q���W�̃{�f�B�[�\���ƁA�����̌`���@��ɔ�r���đ��p�`�I�ƂȂ�A���[�N�̉\�������܂��Ă��܂��܂����B

�iO�����O�ɂ��h���́AO�����O��ׂ��Ėh������̂ł͂Ȃ��A��������������O�����O�����Ԃɉ����t�����鎖�ŋ@�\���܂��B

���̓������X���[�X�ɂȂ�l��O�����O�ɂ̓O���X��h��܂����A

�����𑽊p�`�ɂ���ƁA�܂�Ȃ����������̓�����A�������̃S���d�x���ς���Ă��܂��������\���������Ă��܂��܂��B�j

�@������̖��́A�I�o����Ƀt�C�����ʔ��ˌ����g���Ă��܂��̂ŏ����15mm�̗l�Ɍ㕔�̓ˏo�ʂ�����

�����Y�ł͎����I�o���g���܂���B�i�Ƃ������͎����g���܂���B�j

Nikonos �X

�F1984�N�ɔ������ꂽNikonos�̍ŏI�^�C�v�ł��B�W-A�̌��_������n���ɉ��ǂ��܂����B

��ȕύX�_�́A

�EO�����O�̎g�������ς���āA���[�N�̉\�����������܂����B�i�W-A��菭���J���ɂ������������܂��B�j

�E�t�@�C���_�[�ɃV���b�^�[�X�s�[�h���\�������l�ɂȂ�܂����B

�@�i�����ŗǂ������邩�H�c�j

�E�}�j���A���̃V���b�^�[�X�s�[�h�ݒ肪�\�ɂȂ�܂����B

�E�{�f�B�[�̓h���̓I�����W�ƃO���[�����I���ł���l�ɂȂ�܂����B

�@�����������o�u������Əd�Ȃ�܂��B

�@�]���ăA�N�Z�T���[�ނ����{�ނ���Ϗ[�����������ł����B

���݂Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǃ_�C�r���O�l���������A

�X���̃_�C�s���O�V���b�v��O�����O��V���R���O���X�A�Q�l���ނ��e�Ղɓ���ł��܂����B

�@���̋@�킪MF�j�R�m�X�̍ŏI�@�ƂȂ����͈̂ꖕ�̎₵���������܂��B

�E�����Y

�@�j�R�m�X�̃����Y�̓J���v�\����̂���Ӗ������

�ESOM Berthiot 35�o�@F3.5

�EAngenieux 45mm F2.8

�EBOYER PARIS -�@SAPHIR 35�o F3.5�@

���������ƁA�j�R����Sea&Sea�Ђ̃����Y�����C���ɂȂ�܂��B

�@�ŋ߂ł�SONY��7�p�̐����n�E�W���O�Ƀj�R�m�X�����Y�p�̃|�[�g���p�ӂ���Ă��āA���N�̎g�������ł���l�ɂ͂Ȃ�܂����B

�@�j�R�m�X�̃����Y�̓t�C�����ʂƂ̋������{�f�B�[�̃t�����W�ŋK�肵�Ă���̂ł͗L��܂���B

���S�ȃ{�f�B�[�Ƃ͉]���吅�����ł̓{�f�B���c�݂܂��B����ł͂ǂ����Ă���̂ł��傤�B

�@���̓o���l�b�g�̃c���̗������ʒu�K���Ɏg�p����Ă��܂��B���̂��߁A�{�f�B�[�V�F�����ƃV���b�^�[���j�b�g�͕�������Ă��܂��B

�{�f�B�[���c��ł��A�����Y�ƃt�B�����Ԋu���ς��Ȃ��l�ɑ�ϗD�ꂽ�v�v�z�̌��ō���Ă��܂��B

Nikon

�ENikkor 80mm F4.0�@

�F4�Q4���@������p�@����30��20������22��45���ŒZ�B�e����1m�B

�@�����ł��g�p�\�ł����A�����ł̉�p��105mm�����ɂȂ�܂��̂ŁA����p�Ɗ�����������ǂ��Ǝv���܂��B

��p�̗���p�t�@�C���_�[���p�ӂ���Ă��܂����B�i�֑��ł����A���̗���p80�����t�@�C���_�[��85mm�����Y�̃t�@�C���_�[�Ƃ��Ă��g�p�ł��܂��B�j

�EW -Nikkor 35mm F2.5

�F5�Q7���@������p�@����60������43��30���ŒZ�B�e����0.8m�B

�@���N��S�n�j�R���ɗp�ӂ���Ă��������Y�O�ʂɖh���p�̏Ɏq��z���Đ����p�ɂ��������Y�ł��B

�@�j�R�m�X�Ƃ������̃����Y���ŔɂȂ��Ă��܂��B����ł̓X�i�b�v�Ɏg���Ղ������Y�ł����A�����ł�50mm�����̉�p�ƂȂ�A�s���g���킹�ɐ_�o���g���܂��B�����ڎʃA�N�Z�T���[���g�p�\�ł��B

�@���̃����Y�A��N�Ɏ��͂���V�X�e���̊J���ɂƂ��đ�Ϗd�v�ȓ��������܂����B

�EUW-Nikkor 28mm F3.5

�F5�Q6�� ����������p�@59���ŒZ�B�e����0.6���@1968�N

�@���̃����Y��S�n28mm�����Y�̑O�Ɍ��߂̉������Y��z���āA������p�ɂ��Ă��܂��B

��p�̐����t�@�C���_�[���p�ӂ���Ă��܂����B �́A�j�R���̃T�[�r�X�Z���^�[�ŁAG1���O�����痤��Ŏg���Ȃ����H�ƕ������Ƃ���\���i���ĉ������Ɖ]��ꂽ���Ƃ��L��܂����B

�EUW-Nikkor 20mm F2.8

�F7�Q9�� ����������p�@78���ŒZ�B�e����0.4���@1985�N

�@�����pNikkor�Ƃ��Ă͍Ō�ɔ��\���ꂽ�����Y�ł��B�s���g�̍��킹�₷���₻�̑��̃o�����X���悭�A

�ŏ��Ɏg���郌���Y�Ƃ��Ă͍ł��K���Ă��邩������܂���B

�@�k�P�̗ǂ������Y�Ƃ��Ă��ǂ��m���Ă��܂��ˁB

�EUW-Nikkor 15mm F2.8

�F5�Q9�� ����������p�@94���ŒZ�B�e����0.3���@1973�N

�@�`���̏��Ώ̌^�����Y�ł��B�������Y�Ƃ��ėL���ȃ����Y�ł����A�Ώ̌^�̃����Y�㕔�̓ˏo�ʂ������̂ŁA

�W-A�ȍ~�̋@��ł͎g���Ȃ��Ǝv���Ă��ǂ��Ǝv���܂��B���̃N���X�ł͏����i��ƃs���g���킹��

�R���C���g���K�v���L��܂���ł����B�ŋ߂̃n�E�W���O�Ŏg�p�����ۂ͂ǂ�Ȋ����ł��傤���B

�EUW-Nikkor 15mm F2.8N

�F9�Q12�� ����������p�@94���ŒZ�B�e����0.3���@1980�N

�@MF�j�R�m�X�����Y�̒��ł͍ō���Ɖ]��ꂽ�����Y�ł��B���g���t�H�[�J�X�^�C�v�ƂȂ�܂����B

�@�����Y�㕔�̓ˏo���Ȃ��Ȃ�A�W-A��V�ł������I�o���\�ɂȂ�܂����B

�@�F�̍Č������ƂĂ��ǂ������Y�Œ�]���L��܂��B�A���c�Ȃ����^�C�v�����傫���Ɖ]���Ă��܂����A��ʓI�ɐ����ł���������鎖�͑��������Ǝv���܂��B

�ELW-Nikkor 28mm F2.8

�F5�Q5�� ���㐅����p�@74���ŒZ�B�e����0.5���@1983�N

�@���̃����Y�͗����p�ł��B�@��p�̃t�@�C���_�[�͗p�ӂ���܂���ł����̂ŁA�{�f�B�[�t�@�C���_�[�̎���S�̂��g�p���܂��B�@�V���[�YE�����Y�Ƃ��ėp�ӂ��ꂽ�����Y�𗬗p���Ă��܂��B

Sea&Sea

�@Sea&Sea�͐����ʐ^�̐��E�ł́A�ǎ��Ȑ����n�E�W���O����鐢�E�I�ɂ݂Ă��傫�Ȋ�Ƃł��B

�@���̃��[�J�[�ł��j�R�m�X�p�̐��������Y���������Ă��܂����B�����\���Ȏ����������炸�A����������肢�������Ǝv���܂��B

�㔭���������āA�S�Ẵ����Y���j�R�m�X�W-A��V�^��TTL�����ɑΉ����Ă��܂��B�S�ʓI�Ɍy�ʂŏ��^�̃^�C�v�������ł��B

�EWL-20mm F3.5

�F����������p�@79��30���ŒZ�B�e����0.4��

�@�@�j�b�R�[���̓��X�y�b�N�����Y�ɔ�r����0.5AV�����Â������Y�ł����A���^�y�ʂȃ����Y�ƂȂ��Ă��܂��B

�@���i�I�ɂ��荠�ł����B��q����17mm�̃����Y�p�t�@�C���_�[�Ƀ}�X�N��t���Ďg�p���܂��B

�EWL-18mm F3.5

�F�j�R���ɗp�ӂ���Ă��Ȃ��X�y�b�N�̃����Y�ł����A�ɒZ���Ԃ����̔�����Ă��������Y�̗l�ł��B

������ƃi�]�̑��������Y�ŁA�l�I�ɂ�1�x�������������ł��B�O�ς͌�q��17mm�Ƃ�������ł��B

�EWL-17mm F3.5

�F����������p�@86���ŒZ�B�e����0.35��

�@���̃����Y���j�b�R�[���ɂ͖����X�y�b�N�ł��B�O�q��18mm�̉��ǔłł��B

�@�{�f�B�[�S�̂��Ɏq�t�B���[����̎����ŏo���Ă��āA�h�[���|�[�g��f�i������l�ȊO�ς����Ă��܂��B�傫���̊��ɂ͌y�ʂł��B

��p�̐����t�@�C���_�[���p�ӂ���Ă��܂����B

�@�ŏ��AG1���h�[���|�[�g���Ǝv���đ�C���ł��s���g���������ȂƎv�����̂ł��������܂���ł����B

�EWL-15mm F3.5

�F8�Q10���@����������p�@90���ŒZ�B�e����0.3��

�@�j�b�R�[����665���ɑ���365���A�Ƒ傫�����艿�����ł����B�R���p�N�g�Ȓ��L�p�����Y�͐����ł͏d�܂��B�C���J�̎B�e�ɂ͔��Ɏg���Ղ������Y�ƕ����������L��܂��B

�ESWL- Fisheye�@12mm�@F3.5 �@�ŒZ�B�e���� 13����

�F�����p�����Y�ł͊ȑΊp��p167���̃t���t���[��������Y�ł��B�@Sea&Sea���ł͍ł�����ɔ̔����ꂽ�����Y�ł��B

�@��p150��20���̐�p�r���[�t�@�C���_�[���p�ӂ���Ă��܂����B�����ł͐G��܂���ł������A�@�j�R�m�XRS��13mm�ɕC�G���郌���Y�ŁA��ϕ]�����ꂽ�����Y�ł����B

�@���݂ł��T���Ă���l�������ƕ����������L��܂��B

�EWCL-16mm�@F3.5

�F���̃����Y��UW-Nikkor 35mm F2.5 �ɑ�������t�����g�R���o�[�W���������Y�ł��B

35�o ����43��30���̉�p��91���ɂȂ�܂��B

�@�����ʼn�p�����\�ȗB��̃����Y�ł��B�i�j�R�m�X�̃����Y�𐅒��Ō��������Ƃ������͈̂ӊO�ɑ���������ł��B�j

�@���̌�A�j�R�m�X��Nikon��AF�Z�p���i F-601�H�j�������ꂽNikonos RS �ɐi�����܂��B

�@AF�ƍ��x�ɐ�������ꂽ���w�n�́A�j��ō��̐����V�X�e���ƂȂ�܂����B

�@���������͎͂���ꂽ10�N�i20�N�H�j�ƃn�E�W���O�̎���ɓ˓����čs���܂����B

�摜�� Sea&Sea 17mm ��15mm�t�@�C���_�[�ł��B�t�@�C���_�[��Nikon�����i��菬�^�ł��B

�i�{���Ȃ�t�@�C���_�[�̑O��17mm�̃}�X�N��t����̂ł����c�B�j

�����B�e�̖��͓I�Ȕ�ʑ̂́A���������������傫�Ȉʒu���߂Ă��܂��B

����Ȑ��������܂����A�ڎʂłȂ��ƔF���ł��Ȃ��قǏ����Ȑ����������ł��傤�B

�j�R�m�X�V�X�e���ɁA�ߐڎB�e���u�������͕̂K�R�ł����B

�ł��A��{�I�Ƀj�R�m�X�͈��t�ł͂Ȃ��̂ŁA�œ_��ڂŊm�F���邱�Ƃ͂ł��܂���B

���̂��߁A���ׂăt���[�����ʑ̂ɉ������Ăāi�܂��͏œ_�ʂɎ����Ă��āj�B�e����`���ɂȂ�܂��B

�j�R�������ڎʑ��u�́A�N���[�Y�A�b�v�����Y�i2�Q2���A�œ_����23.5cm�j�ł���A�A�N�Z�T���[�V���[�ƃ����Y��2�_�ŌŒ肳���B

�����Y�����ɃA�[����ݒu���A���̐�ɑ�������UW28mm�CW35mm�CW80mm���ꂼ��ɑΉ�����t���[�����t�����Ă���B

�@28mm�B�e�{���F1/6�{�i�����̂݁j144x216mm

�@35mm�F1/4.5�i�����j109x164mm�C1/6.5�i����j155x233mm

�@80mm�F1/2.2�i�����j53x79mm�C1/3.2�i����j71x106mm

����ł̓����Y�̉�p���g�������傫�Ȕ͈͂��ʂ邽�߁A�����p�t���[�����ʂ荞��ł��܂��B

���̂���35mm�ł�28mm�p�́A80mm��35mm�p�̃t���[�����g�����Ƃ���������Ă���B�i80mm�͑�G�c�߂���̂Ŏʂ荞�t���[�����g���~���O����ق������͍D���j

�܂�I,II,III��IVA, V�Ƃ̓A�N�Z�T���[�V���[�ƌ����Ƃ̋������قȂ�iIVA, V�̕��������j�CI, II�^�p��IV,V�ɂ͎g���Ȃ��B

IV-A����ɏo���j�R�m�X�����ڎʑ��u�͎��t�������ɗ]�T���������Ă���AIV-A, III�^�p�Ə����Ă��邪�AI,II�^�ɂ������\�A�������V�^��������B

���Ȃ萓������̂����C�A�[���͑������ŁC�����ŒE���ł���̂ʼn��i�Ƌߐڂ̗������B�e�o����B�i���ۂɂ͂�����Ƒ�ς����D�D�D�j

�܂��B�e�������N���[�Y�A�b�v�����Y��[����235mm�ƌŒ肳��Ă��邽�߁A�X�s�[�h���C�gSB101�ł�ISO100�̏ꍇ�}�j���A������1/4�Af16-22�i���̓����x�A��ʑ̂���͂̔��˗��ɂ��j�œK���I���ɂȂ�B

�T�[�h�p�[�e�B�ɂ́ASea&Sea�ƁA�s���̉�Ђ��璆�ԃ����O���������ꂽ�B���ԃ����O�͐�����p�ŗ���ł͏œ_������Ȃ��B

Sea��Sea�ɂ́A���Ȃ��Ƃ�3��ނ̔{���ɑΉ��������i���������B28mm�p1��ށi�s�m���j�A35mm�p3��ށi�s�m���j�ŁA��̓I�Ȕ{���͍��͂킩��Ȃ��B

35mm�pM3�́A��20cm�̃A�[����[�ɁA7cm���x�̃��b�h��2�{�˂����݃t���[���ɂ���B�����悻L��������T�C�Y�B���ɉؚ��ȃ��b�h���t�����Ȃ̂Ŋ��ɂ��炮�炾�B�����G���g���[�Ŕj������Ǝv���B���̂��߂��A�A�[����2�{�̃��b�h�����[���Ă����z���_�[���t���Ă��āi�ʐ^�E�j�A�B�e���O�ɃZ�b�g����̂��Ǝv���B

2���̓����O��������3�h���ōw���A�����ړI���������A�A�[�������삵�Ă��悢���ƍŋߎv���B2���̃����O�͌����̂�3����荂�{���Ɣ��f�ł���B1���͌��Ă��Ȃ�������ɍ����{���Ȃ̂��낤�B

���쏊�s���̓��{�����O���ʔ̍w�������B35mm�œ��{������A��ʓI��50mm�p�`���[�u��萏���R���p�N�g�B

�ʐ^�F���̐ڎʃZ�b�g�B�j�R�m�XIII�A35mmf2.5�A

�@���F���{�`���[�u�AYellow-Sub20�X�g���{�B�Œ苗��������t���b�V�����}�j���A���B�����摜���ǂ�ȊG�ɂȂ�̂��z���ł��Ȃ����A���L���Ĕ�ʑ̂ɉ������Ă邾���Ȃ̂ŖŒ��ꒃ�y�B

�@�����FSea&Sea�@35M3�@�r���[�t�@�C���_�[�J�����Őڎʂ���ۂ͍i�荞�ނق����ǂ����A�����������������̂Ńt���b�V�����g���B

�@�E�F�G���g���[����A�������������ɃA�[���v���[�g���ʂ̃z���_�[�Ƀt���[�����b�h�����[����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2015/12/01(Tue) 22:01 No.82

2015/12/01(Tue) 22:01 No.82

�����Aquatica�Ƃ������[�J�[���o�����A�j�R�m�X�Ƀj�R��F�}�E���g�����Y������A�_�v�^�[�ł��B

�h�[���|�[�g�ƁA������p����t�@�C���_�[���t�����Ă���̂�16mm�p�Ȃ̂ł��傤�B

��낤�Ǝv����10mm�ł�8mm�ł��������Ǝv���܂����B

�C�O�ʔ̂ŁA�����Y���̃M�A���i�̂��߃W�����N�����ŁA�������ė����F�}�E���g�����Y�Ïl�ȃj�R�m�X�Ŏg������ōw�����܂������A�悢�o���Ȃ̂Őɂ����Ȃ��āA���̂܂�10�N�ȏ㉖�Ђ��ɂ��Ă��܂��B

�|�[�g�����傷����III�ł̓t�@�C���_�[�Ɋ����Ď��t���o���܂���BIV-A��V��p�Ȃ̂ł��ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2015/12/01(Tue) 22:30 No.83

2015/12/01(Tue) 22:30 No.83

�J�����ɃZ�b�g����ƑO���ւ̓ˏo�����Ȃ��i�Ƃ����Ă��������͋���ƔF������Ă��܂������j�R���p�N�g�ł��B

�t�@�C���_�[���傫�����āA�i��E�����w�W�͍��葤�������ɕt���Ă��܂��B

�t�B�����E�V���b�^�[�ʑ�����IV-A��V�ł̓Z���T�[���Ղ��Ă��܂��܂�����A���ɃI�[�g��p�@IV-A�ł͎g�����Ƃ���܂܂Ȃ�܂���B�i�t���b�V����p�ɂȂ��Ă��܂��j

���̂��ߋt�]�������߂Č�ʂ̓ˏo���������A��L�@��ł����Ȃ��g�p�o����UW15N����������܂����B

������ׂĂ݂܂��B�g�p���鎞�̃T�C�Y���i�Ⴂ�ł��B

�ʐ^,��F�����^�C�E�V�^,�@���F���^���Z�b�g�����j�R�m�XIII�C���^�t�@�C���_�[���D���F�V�^���Z�b�g�����j�R�m�XIII

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2015/12/01(Tue) 22:44 No.84

2015/12/01(Tue) 22:44 No.84

�@���b�I�@��ɏo���ꂿ������B�`�i���j

�@���̃A�_�v�^�[�́h�A�N�A�����Y�h���ĉ]����ł���ˁB�䂪�Ƃɂ�2�Z�b�g�]�����Ă��܂��B

�@B&H�̃Z�[���Ŕ�������ł����A1��̓}�E���g���ӂ�����o�����Ǝv���Ă��܂��������̂܂܂ł��B

�@���ɍ�肪�ǂ��̂ƁA�₽��d���̂������ł��B

efunon

efunon  2015/12/02(Wed) 20:39 No.85

2015/12/02(Wed) 20:39 No.85

�������D�D�D

>1��̓}�E���g���ӂ�����o�����Ǝv���Ă��܂��������̂܂܂ł��B

�N�����l���邱�Ƃ͓����ł��˂��D�D�D

���N�O�F�l��V�����n�����̂ŁA�t�@�C���_�[���t���J����������܂���B���イ�����̎ʐ^�B�鎞�ɋC�t�����D�D�D

V�͗���p�Ƃ��ėD�G�Ȃ̂ŁA������1��͗~�����̂ł����D�D�D

�ʐ^�FLW28/2.8�@����t�@�C���_�[�͂ǂ�������肾�����̂��낤�B������������Ă��Ȃ��Ǝv���܂����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2015/12/02(Wed) 21:00 No.86

2015/12/02(Wed) 21:00 No.86

�@����͂ł��ˁA�j�R�m�XV(�W-A)�̃t�@�C���_�[�̃t���t���[�����g����ł��B

���傤�ǁ@M3�̃t�@�C���_�[�S�̂�35mm�ɖ������g����݂����Ȋ����ł��B

efunon

efunon  2015/12/02(Wed) 21:58 No.90

2015/12/02(Wed) 21:58 No.90

����̞B�������X�i�b�v�ɂ҂�����ł��B�����III�ł������邩���B

IV-A�̓n�C�A�C�|�C���g�ŁA���߂Đ����ŃS�[�O���z����35mm�t���[�����`����������w�t�@�C���_�[�������Ǝv���܂��B

�u���C�g�t���[���������Ă��Ȃ��J���v�\�͘_�O�ł����AI����III�܂ŁA�����ł͊O�t���t���[���t�@�C���_�[�i�܂���Sea&Sea�̐����p���w�t�@�C���_�[�j�����܂Ƃ��ȃt���[�~���O�ł��܂���ŁA�ł�BCD�̃|�P�b�g�ɕ��荞�ނɂ͒P�̂Ŏ������ނ��ƂɂȂ�A�قƂ�ǂ����S�������Ă��������̃t���[�~���O�������܂���ł����B���ȁB

��Calypso phot�C�E�j�R�m�XI�@�J���v�\�̓V���A��32�Ȃ̂ő����������Ǝv���܂����A�V���v���ȋ@�\�̂������������ł��Bnikonos I�͗F�l�̂����n����܂����B�h�肪�炪�ʂ���Y��B������Ղ��C�ɓ���Ă��܂���B�������Ȃ��ł����D�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2015/12/02(Wed) 23:01 No.91

2015/12/02(Wed) 23:01 No.91

�@�����ł͂Ȃ��X�L�[��ł̎B�e�ł��B�Ζʂ��R���R���]���藎���Ă��܂��B�_�C�i�~�b�N�ȎB�e���o���邻���ł��B

�@�ܘ_�����Y��35mm�ł��B

�@������B�j�R�m�X�̃{�f�B�[���o���o���̏�Ԃ���X�g�b�v���[�V�����ň�ɂȂ�CM�B

�@�ǂ�����ǂ����o���Ă��܂��B

���b�I�@���ꂩ�������B���s�̎��̂����ӁB

�@�j�R�m�X�̇V�^�܂łƃ����Y�͏o����@���������݂ɂ��ĉ������B

efunon

efunon  2015/12/03(Thu) 21:23 No.93

2015/12/03(Thu) 21:23 No.93

�@�j�R�m�X���������ƈȑO�ł��B

�@���̈�[���n�C�h�����T�[��(:Hydrorussar�j�������̒��L�p�����Y�Ƃ��ėL���ȃ����Y�̌n���ł��ˁB

���Q�l�ɁB�iwww.photohistory.ru/index.php?pid=1207248190130158�j

�������j�R�m�X��TVCM�D�D�D����Ȏ��オ�������D��`��Ɍ��������v���������Ƃ͎v���Ȃ��i��

���J������CM�́CEOS���炢�����m��܂���D�D�D

�ʐ^�F����15mm�p�t�@�C���_�[�D�{�f�B���㉺�ɂ��킦���ފ�䂳�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2015/12/06(Sun) 10:21 No.103

2015/12/06(Sun) 10:21 No.103

�@���݂ł͓����x�̍����ڒ��܂�V���R���Q�����L��̂ł����������痤�ヌ���Y�ɕϐg���邩���ł��B

efunon

efunon  2016/08/27(Sat) 19:01 No.339

2016/08/27(Sat) 19:01 No.339

����Ƒ����傫�߂̃X�e�b�v�A�b�v�����O���g��Ȃ��Ǝl���������Ă��܂��܂��B

�ς��ƌ��͂Ȃ��Ȃ��V���[�v�����ł��ˁB

�����Y�O�̉t�̂͐��Ɠ������ܗ������z�ł����A�������ܗ����傫����I�[�o�[�C���t�ɂȂ�ł��傤����A�����J��o�������͂��B

���̂Ƃ��c�Ȃ��ǂ��Ȃ邩��������܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/08/28(Sun) 00:42 No.340

2016/08/28(Sun) 00:42 No.340

�c�Ȃ͎B������B����Ȃ̂ŕ]���ł��܂���ł������A�s���g�͗���ȂƎv���܂����B

>20mmf2.8�Ŗ������͗��܂����c�Ȃ����Ȃ茻���悤�ł��B

�@��C���Ńs���g������Ƃ����̂��ǂ��̂ő��̕����͖ڂڂɂ��܂��傤�B

>���ܗ����傫����I�[�o�[�C���t�c

�@���ꂪ��_�Ȃ̂ł��B����n��1.333 �ł����A�V���R����n=1.4 ���炢�Ȃ̂ōŋ߂�OCR (:Optical Clear Resin�j�Q���Ȃ狲�߂Ύg���邩�Ȃ��ƁB�@

efunon

efunon  2016/08/28(Sun) 08:41 No.341

2016/08/28(Sun) 08:41 No.341

�@�G���@�E�}�����Ƃ�����̐����n�E�W���O���L��܂��i����̂��̂͑��Ђł��o�Ă��܂��B�j�{���A���ɕ��ʂ̃J���������Đ����Ŏg�p����̂ł����A

���̒��Ƀj�R�m�X�ƊC�������āAOh!�@����ł��g����Ȃǂƒ��ԓ��ŗV��ł��܂����B

�@������28�����t�̃j�R�m�X���G���@�E�}�����̌��w�K���X�ɂ������ĎB���Ă����Ǝv���܂��B

efunon

efunon  2016/08/31(Wed) 20:13 No.342

2016/08/31(Wed) 20:13 No.342

���炵���I�t�]�̔��z�ł��ˁI

�t�B���^�[�a58mm�̐ڑ����Ȃ�Ƃ�����A���ł��g����ł��傤�B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2016/09/01(Thu) 22:35 No.343

2016/09/01(Thu) 22:35 No.343

�����ɓ���鎖�͏o���܂���B

���g�́A�������Y�ƕ]��������Ais28mmf2.8�ł͂Ȃ��A5���\���̃j�R�������Y�V���[�YE����AiAF�j�b�R�[��28mmf2.8�Ɉ����p���ꂽ�ȈՔŁB

�ł�LW�j�b�R�[���͖ڑ��Ŋ��܂���̂ŁA�t���[�e�B���O�͗v��Ȃ������킯�ł��B

���\�͋ɂ߂ăV���[�v�B������߂Ė������e�X�g���Ă݂���A�����l���������đf���炵���ψ�ō��𑜁B���p�\���ł��B

�l�I�ɂ̓t�H�[�J���v���[���A�r���[�t�@�C���_�[�J�����Ȃ̂ł�����A�������t�p���g���t�H�[�J�X�L�p�����ĂȂ��Ƃ��A�j�R��S�^�p��28mm��A��������͐i�݂܂��������R���p�N�g28Ti�p�̃o�b�N�t�H�[�J�X���Z�������Y�ĂĂ��ꂽ��ǂ�قNJ������������B

�ł����̃����Y�͗ǂ��ʂ�܂��B

���͈��t�p���^���t�[�h�������Y�ی����ɕt�����ςȂ��ɂ��Ă��܂��B

�|�[�g�A�C�����h�k�����@�j�R�m�XV�ALW28/2.8�J���C1/30�莝���A�t�W�Ɩ��p400

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/11/05(Sun) 00:26 No.1017

2017/11/05(Sun) 00:26 No.1017

������p�Ƃ����\�����������̂ł����A�O�ʂ͕��ʃK���X�Ȃ̂ŗ�������҂��܂����B

�n�E�W���O�������d���A15mm�V�^��萓����܂��B

�A�N�A�����Y��16mm������蕽�ׂ������̂ŏ����͂܂��B

���āA�����Ɩ���������g���܂��B���\���ō��Ƃ͂���Ȃ����ǁA���O�͕��@����܂����B���S�͔��ɃV���[�v�B���ӂ��܂��܂��J������s���g�����Ă��܂��B

�������A�t���̃t�@�C���_�[�͐�����p�ŁA����ł͏œ_�������܂���B

�O�t������t�@�C���_�[�Ȃ�āA���ʂ͔����Ă܂���B

�K���~���[�A�b�v����j�b�R�[���p�����̂��茳�ɂ���A�}�X�N�t���đΊp���Ή�����悢�̂ł����A�V���[�}�E���g���j�R��F�p���畁�ʂ̂ɕϊ����Ȃ���B

�|�[�g�A�C�����h�k�����@�s���I�u�W�F�@�j�R�m�XV�A17mmf4�J���A1.30

���T�����������čēx�B�e�ɍs������P������Ă��܂����B

����t�@�C���_�[��p�ӂ��Ă����Ȃ������̂Ŋ��S�R���t���[�~���O�ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/11/05(Sun) 00:36 No.1018

2017/11/05(Sun) 00:36 No.1018

�@�U�X�������̂ł����A�t�B�b�V���A�C�͎g��Ȃ��Ǝv���Ă��܂����̂ōT���Ă���܂����B

�@�����͂ƂĂ����^���n���ȃ����Y�ł����A�������Ƀn�E�W���O�͑傫���ł��ˁB�ł���䂻���ł��B

efunon

efunon  2017/11/05(Sun) 09:39 No.1019

2017/11/05(Sun) 09:39 No.1019

�{����Sea&Sea12���~�����̂ł����C����ł��g����Ȃ��17�Ƀ`�������W���Ă݂܂����D

efunon�l�������̒��L�p�^�C�v17mm�͎����Ōy�ʉ�����Ă���悤�ł����CTakumar�̃n�E�W���O�����̓A���~�_�C�J�X�g�őO�ʃK���X����������ʐς̂��ߔ��ɏd�������Y�ł��B���̃����Y�������^�Ȃ̂ł���Ŏ��܂��������B�j�b�R�[��16���x�[�X�Ȃ�z������̂��|���B

������ƐS�z���Ă����C�����Y��t�����d�ʂŕ����Ȃ����C�ł������ʂ̋�ł͕Ѓ{�P�X���͌���ꂸ���g���Ă��܂��B

�������̏d�ʂƂ�������d�C�����o�����X����������ȃ��x���D�X�g���b�v�Ƃ��ʂ̕����Œ������͂ɋ߂Â��Ȃ��Ɠ������������Ⴂ�����ł��B

���⍡�X�����Ɏ������ޗ\��͓�������܂��D�D�D�D

���F���̓����Y�O�ʂ���i��Ƌ�����������̂ł܂��܂��B���������\�����傫����Ζ�ł����₷���Ȃ��ł����D�D�D

�܂��t�@�C���_�[���Ȃ�Ƃ����Ȃ��Ƃ����ƎR���ɂȂ��ł���ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/11/05(Sun) 10:30 No.1020

2017/11/05(Sun) 10:30 No.1020

efunon�l�̂�����ŁA�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

���̓x�W�����N�{�b�N�X���������܂����B

�c�O�Ȃ����p�t�@�C���_�[�͂Ȃ������̂ŁASea&Sea��15,20,28�A���o�_�g���t�@�C���_�[�����Ă����܂����B20��菭���L���ƈӎ����Ďg���܂��B

�T�C�Y��UW�j�b�R�[��15mm���^�Ɠ����x�B

�O���̓v���X�`�b�N�Ōy�ʉ�����Ă��܂��B

�ŒZ0.35m�B

��ʂ��A��UW15mm�قǂł͂���܂�����ɓˏo���Ă���A�j�R�m�XIVa��V�̃t�B�����ʑ������ז����邩������܂���B

���ꂪ�Z���ɏI��葁�X��17mm�Ɍ�サ�����R�ł͂Ȃ��������ƁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/04/14(Sun) 16:17 No.1520

2019/04/14(Sun) 16:17 No.1520

�W��W�j�b�R�[��35mmf2.5�����Y��p�B�����炭�������ʒu�Ŏg���͂��ł��B

���Z�̐ڎʃ����O2�ƁA3��ނ̘g�t���A�[���ō\������Ă��܂��B

�A�[���͑�ϊ��ȃ��C���[�ŁA���X�̊O�͂ł͕ό`���Ȃ������ł��B

�c�O�Ȃ���A������p�ŁA�j�R�������N���[�Y�A�b�v�����Y�Z�b�g�̂悤�ɗ���Ŏg�����͏o���܂���B

�Z�����O�i���F�h�b�g�}�[�N�j�P�Ƃł�1:2�g�i���F�h�b�g�j

�������O�i�ԐF�h�b�g�j�P�Ƃł�1:1�g�i�ԃh�b�g�j

���Z�����O���d�˂�ƁA1.5�{�g�i���ԃh�b�g�j���Ή����Ă��܂��B

���j�R�m�XV��1.5�{�g���Ƃ�������́B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/04/14(Sun) 16:23 No.1521

2019/04/14(Sun) 16:23 No.1521

�@��܂ɂ��l���肪�Ƃ��������܂��B

�����l�b�g�ŒT���Ă��w�nj�����Ȃ������Y���Ǝv���܂��B

�@17������18�����͌㕔�����Ȃ��Ƃ܂����������t���Ȃ��ł��ˁB

���̌`���17or18�����Ƃ����œ_�������甼���ʂ��B���Ƃ�

��v���Ă����̂ł����A�����ɃA�e���O��܂����B

�Ɏq�t�B���[��S�ʂɉ����o���������́A�y���J���̃P�[�X�f�i

������l�ȊO�ςł��B

����/�i��ڐ����m�u��ɕt���Ă��āA��ʊE�[�x�\���g����

���Ƃ���ɗL��܂��B

�j�b�R�[����35�����ł̓s���g���O���Ă��܂����S�҂ł��~���܂��B

efunon

efunon  2019/04/21(Sun) 11:45 No.1523

2019/04/21(Sun) 11:45 No.1523

����UW-Nikkor20/2.8��菭���Â߂ł������Ȃ菬�^�y�ʂł��B

����͂悭���ꂽ�̂��悭�_�C�r���O�V���b�v�Ō��|���܂����B

���������Ă��钆�Õi����������i�Ɠ����͎v�����j�̂ʼn䂪�ƂցB

�ł����H�o�����Ă��܂���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/04/25(Thu) 00:17 No.1524

2019/04/25(Thu) 00:17 No.1524

���̓j�R�m�XIII�p��X��FP�ړ_������ɂȂ������́B

�����t���b�V�����j�b�g�̐ړ_���l�W���ޒ�̌��Ɏ��t���܂��B���R����t���b�V���p�ړ_�͖h���ł͂���܂���B

�j�R�m�XIII�̓}�j���A���J�����ł����A����p�O���I�[�g�X�g���{���g���ƃt���b�V���I�[�g�ɂȂ�܂��B

�j�R�m�XIII�̐ړ_��I, II�C�J���v�\�Ƃ͈قȂ�CIVA, V�Ƌ��ʂȂ̂ł����ɂ��g���܂����A���f�B�����v�iIVA)�CTTL���������i�u�j�͓��R���삵�܂���B

�E��I,II, �J���v�\�p�̃K���R�l�N�^�[�B

X, FP�̓R�l�N�^�[���Ő�ւ��܂��B�R�l�N�^�[��2�̃s�����āA�����ȑ��ɔ��ƍ��̕\�����ւ��܂��B

���Ƃ��ƃj�R�m�X��FP�ړ_�ŁAIII�^�܂ł͐����t���b�V���̓o���u�ł����B

�j�R���������X�s�[�h���C�g���o�����̂́AIVA�̎���SB-101�B

�X�g���{�́A���̑O���瓌�ł��g�X�}���[���Ƃ����̂��o���Ă��܂����B

���Đړ_�ؑւɂ��Ă̓j�R�m�XI�̐������ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ�����Ȃ̂ŒT�����܂������A�ǂ����ʂ̃��f���ł�X, FP�̕\�������ꂽ�悤�ł��B����ɂ���X�����AFP�����̂悤�B

�iNikonos museum�l�j

�^�_�ł�������ȏ������\�������Ȃ��̂ɍ��Ȃ���Ύ��s�����ꂽ�悤�Ȃ��̂ł��傤�B

�������\���̂���͍ŏ����^�ł͂Ȃ����Ƒz�����Ă��܂��B

���̓j�R�m�XIII�p�@O-�����O�Z�b�g�V�i�B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/04/25(Thu) 00:32 No.1525

2019/04/25(Thu) 00:32 No.1525

�@�ŏI�^���L��K���R�l�N�^�[�̓R���v���[�g�ł��ˁB

�T�A�U�^�p�̃R�l�N�^�[�ƇW�A�X�^�p��"NIKONOS"�̃G���Q���[�u���㉺�t���܂Ȃ�ł��B

efunon

efunon  2019/04/29(Mon) 10:29 No.1526

2019/04/29(Mon) 10:29 No.1526

�J���v�\�̓����͗L���ł����A���������j�R�m�XI�����Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�����̃j�R�m�X�T�̊����߂��m�u�͏�ʂ��t���b�g�ɂȂ�l�Ƀ��[���b�g���̍�������Rmm�ł��B

���ꂪ�r������w�����肪�ǂ��i�O���[�u���͂߂Ă��Ă��B�j�l�ɂTmm�ɂȂ�܂����B�i������Ə�ʂ���o������܂��B�j

�@������ǂ�����Ȃ��Ⴂ���L�鎖������܂����B

��܂ɂ��l�̃j�R�m�XI�ƃJ���v�\�̉摜��q������ƁA�V���b�^�[���b�N�̐�^�̃��o�[���J���v�\�ł̓N���[������

�Ȃ̂ł����A�j�R�m�X�T�ł͍��F�h���ɂȂ��Ă��܂��B

�@�摜�����ł��j�R�m�XI�̃V���b�^�[���b�N���o�[�͍��F�������唼�ł��B

�Ƃ��낪�����^�C�v�̒��ɂ̓J���v�\�Ɠ����N���[���������L��l�ł��B

���Ɖ]���Ă���z���C�g�j�R�m�X�ɂ��N���[���������ꂽ�摜�������܂��B

����͂ǂ̎����ɕύX���L�����̂��͔���܂��A�j�R�m�XI�̓����̈�̗l�ł��B

efunon

efunon  2020/07/26(Sun) 16:20 No.1714

2020/07/26(Sun) 16:20 No.1714

Red data book�l�̂��Љ�̃j�R�������ق̉摜�ɂ���z���C�g�j�R�m�X�́C�V���b�^�[���b�N�͍��ŁA�����߂��m�u��5mm�̃��f���̂悤�ł��B

�����������ɏ���������Ƃ������Ƃł��傤�ˁB

�摜�����ł́A���ł͂Ȃ������O���[�̓\��烂�f���������Ĕ���ɏo�Ă��܂��B

�������L�Ɠ������u����^�v�̓����ł��B

�ّ��I������̂悤�ł��B

�����[���B

���Ƃ�I�͐���s���ŗ��K�A�J���v�\�̓x���`�I��35mm�~�����ł��̂ŁA�ډ��O���[�𒍕�����]�T�͂Ȃ��Ǝ����Ɍ����������Ă���Œ��ł��O�O;;

�����߂��m�u�ł����A����3mm�̉s�����[���b�g�͎w�����܂��B

���Ƀ_�C�u��̂ӂ₯���w�̔�͂ЂƂ��܂������܂���B�O���[�u�K�{�Ȃ̂ł��B

�������A�����Ɉꕞ����Ƒ�T�O���[�u��E���ł��܂��̂ŁA�댯�ł��B

����ł��A�S�V��ŔG�ꂽ��́A�댯�Ƃ��������ۂɍ��Ă�������ł��B

���ꂪ5mm�ɂȂ��Ă�50��100���ł����A�܂������܂��ł��傤���B

���p�I�ɂ�II�ȍ~�̃N�����N����ɂ����߂ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/07/26(Sun) 17:26 No.1715

2020/07/26(Sun) 17:26 No.1715

�@�z���C�g�j�R�m�X�͔̑������̉摜�ł̓N���[�������ł��ˁB

�z���C�g�Ƃ͌����Ă�����̂́B�\���ėL��S�������������ł����c�B

�@�m�u�̃��[���b�g�͑f��ŐG��ȂƉ]���Ă��܂����ˁB

���������A���̇T�^�̓t���[���J�E���^�[�̎w�j���A�h�b�g�ł͂Ȃ��Z�����ł��B

�@�ӊO�ɉ����[���Ėʔ����ł��B

efunon

efunon  2020/07/26(Sun) 20:57 No.1716

2020/07/26(Sun) 20:57 No.1716

�����ɂ͋����ƃ����Y�̃Z�N�V�����}���f�ڂ���Ă��܂��B

���l�Ȓf�ʐ}�������j�b�R�[������镨��-�攪�� �ɂ��u�}2.W Nikkor 35mm F2.5�����������@�\�}�v�Ƃ��čڂ��Ă��܂����B

�@�ł����̐}�ɉ�����a�����c��܂����B�͂��߂͂��ꂪ��������Ȃ������̂ł��������Y�̃o�����X����l����ƁA���̒f�ʐ}�T�C�Y

���� F2.5�̃����Y�͓���Ȃ��̂ł́H�Ƃ����^��H�ł��B

����ɗǂ�����ƁA�i������`�_�u���K�E�X�p�ł͂Ȃ��H�@

�����ł��~���߂��̂ł���c�l��SOM_BERTHIOT_FLOR_35mm_F3.5 �̃Z�N�V���������Ă݂܂����B�@���ł��傤���B

���A�̊ۂň͂������B

Nikkor 35mm �����ꂽ���̂�����Ȃ炲���m���Ǝv���܂����A���̕�����O�����O�ŋ@�����Ƃ��Ă���̂ł����A���̐}�ł̓p�b�L��

���g�p���Ă��܂��B

�܂肱�̐}�́@W Nikkor 35mm F2.5 �p�ł͂Ȃ��āA�J���v�\�p�̃x���`�I�t���[��35mm F3.5 �̗l�ł��B

������Ɖ]���ĕ��G�ȃj�R�m�X�̍\����m���ł͋M�d�Ȏ����ɂ͕ς��L��܂���B���Ƀ����Y�̈ʒu���߂����}�E���g�c���̓�����

�݂�\�����ǂ�����܂��B

�j�R�m�X�͋@��͏��Ȃ��̂ł����A���Y������ʂ̃J�����������Ȃ��̂ŐF�X�Ɣ���Ȃ��i�m��Ȃ��Ă���������Ȃ��H�j���������ł��B

efunon

efunon  2020/07/31(Fri) 10:03 No.1717

2020/07/31(Fri) 10:03 No.1717

�܂��ɂ��������ʂ�ł��ˁB

������Flor35/3.5�̍\���}�A3-4�Ƃ͕����Ă��܂������}�������̂͏��߂Ăł��B�т�����ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2020/08/09(Sun) 00:04 No.1729

2020/08/09(Sun) 00:04 No.1729

���̃����Y�̐}�����ĕs�R�Ɋ�����_������܂��B���̐}���ƁA�����Y�̋����͓��{�f�B�ɛƍ�����o���l�b�g�܂ň�̂ɂȂ��Ă��܂����A���Ȃ��Ƃ��莝���̃����Y�i35mmF2.5�j�ł͂����Ȃ��Ă��܂���B�������̕��͑����Ǝv���܂����A�ψ��k�ł���V���o�[�̊O��������O�����O�̂�����܂łŁA�O�{�f�B�ƈ�̂ƂȂ��Đ�������\���ł��B����ɑ��ē����̃����Y���g�E�i��Ȃǂ͍��F�̃p�[�c�ɂȂ��Ă��đO��ɂ��Ȃ蓮���A�J�������̓��{�f�B�i�ォ�獷�����܂�镔���j�ƛƍ����邱�ƂŃo�b�N�t�H�[�J�X�������ɂ���ĕω����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�J���v�\�̂Ƃ��̃x���`�I�͐v��������̂��A����Ƃ����̐}�ʂ�����������Ȃ̂��H�����Ȃǂ̊W�ŏȗ������̂��H���낢��z�����߂���܂��B���������{�f�B�ƃ����Y���ڂ��镔��������ȂɒP���ȑ��`�ł͂Ȃ��ł����ˁB

���Y

���Y  2020/08/09(Sun) 12:41 No.1730

2020/08/09(Sun) 12:41 No.1730

�J���v�\�̓������ނɂ̓}�E���g���̍\�����͎��}�ł͗L��܂����A�ʐ}�ł��������ڂ����ڂ��Ă��܂��ˁB

efunon

efunon  2020/08/10(Mon) 21:39 No.1731

2020/08/10(Mon) 21:39 No.1731

II�͎����Ă��Ȃ������̂Ŕ��R�ƒT���Ă��܂������A�����[���̂Ŏ���o���܂����B

�t���i���T�[�h�p�[�e�B���狟������Ă����̂ł��ˁB

�����グ�͔��Α��ɑ傫�ȃ��o�[�����āA�e�w�Ŋ����グ����Ɠ�������ŃV���b�^�[����܂��B����͊y�ł����~�X�t�@�C�A���Ȃ��悤�C�����Ȃ��ƁD�D�D

�A�_�v�^�����ŃV���b�^�[�_�C�����������h���A�\��������Ȃ�܂����������Ƃ����قǂł͂���܂���B�B�e�ヌ�o�[���N���Ă��鎞�̂ق������x�ύX���₷�����ȁB

UW28mm�����^�́A�ׂ��t�H�[�J�X����эi��m�u�ɂ͑����J�o�[�����Ԃ������l�W�ŌŒ肳��Ă��܂��B

����͑��������łȂ��A��������эi��ڐ��肪�J�o�[�ɍ���A�ォ�璼�ǂł���悤�ɂȂ�܂��B

�����Y�O�ʂɔ����v���e�N�^�[������ƁA�O�ʂ���28mm�̋����^�i��\�������h���Ȃ�̂ŁA���̒lj��\���͑�ϗL���ł��B

����j�R�m�X�����Y�̃m�u�͑����A�s���M�U���Ȃ��Ȃ����̂ŁA���[�U�[�]���������ꂽ�̂ł��傤�B

�F�l�����m�̒ʂ�j�R�m�XII�͊����߂����N�����N�ɂȂ�A�N���V�b�N��I�^���g���Ղ��Ȃ�܂����B35mm�ɕt���ւ��āA�t�J�̒��Ŏg���Ă݂����ł��B

�c�O�Ȃ��炱�̌̂̓t�@�C���_�[�����܂�Befunon�l���G����Ă��܂������A���Ȃ̂ɉ��́D�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/03/30(Tue) 08:36 No.1835

2021/03/30(Tue) 08:36 No.1835

�����T����12mm���悤�₭���肵�܂����D�ł������ɂ̓y�[�p�[�_�C�o�[�ɂȂ��Ă��܂��܂������D�D�D

�j�R�m�XRS��13mm��O�ɏЉ���A�N�A�����Y�Ɣ�ׂĈ��|�I�ɃR���p�N�g�D

�������������1��{�ߐڕW��1���2��̐��ł������낤����C���^�Ȃ̂͑傫�ȃ����b�g�D

�����̃E�G�b�g�X�[�c���n�����Y�J�o�[���t�����Ă��܂��D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/07/26(Mon) 22:18 No.1893

2021/07/26(Mon) 22:18 No.1893

�t�B�b�V���A�C �Ƃ��Ă͉����̂ŕ�����Ȃ��Ɗ�������ł��傤���C�t�B�����ʂ���̋����Ƃ���ƃ����Y��[�܂�15cm�͂���̂ŁC���[�L���O�f�B�X�^���X��15cm�H

��ʊE�[�x�\������ƁC40cm�ɍ��킹�Ă����ƁCf16��18cm���疳���܂ʼn�̂ł��D�������������p���t�H�[�J�X�{���ߐڂŎg���ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/07/26(Mon) 22:23 No.1894

2021/07/26(Mon) 22:23 No.1894

���͖����}�����t�H�g���őf�G�Ȏʐ^�����Ă͂��ߑ��ł����B

�����ł̋������킹�͈ӊO�ɓ���āA�ŏ���35mm�Ŗڑ��������́A�q�h�C���ʂł����B

�@����ɒ���āA�����ɂ��łɂ��Љ���Ē�����17mm���w�����Ă���Ƃǂ��ɂ�����

�����̂��B��܂����B�p���t�H�[�J�X�͗ǂ��ł��ˁB

�ŋ߂�Sea&Sea�̃����Y���W�߂Ă��āA15�C18�C20mm������ė��܂����B�g���\��𗧂ĂȂ��Ắc�B

efunon

efunon  2021/08/07(Sat) 08:03 No.1896

2021/08/07(Sat) 08:03 No.1896

�����̃J�����B�̑����Ɍ����邱�Ƃł����A�����̗��j��R�����Ƒ���I����̍�����

���\������\�r�G�g����Ȃǂ̗��j�I�Ȏ���̗���̒��Ŗ|�M���ꂽ���̐������������X�����[�������L��܂��B

������グ��PENTACON six�����̗�O�ł͗L��܂���B

���j�I�Ȕw�i�Ȃǂ́A���̋@��ɂ����Ē����܂���

����́A������PENTACON six�Ɖ]���J�����Ƃ̕t���������ɏd�_��u�������͂Ƃ����Ē����܂��B

�P�A�T��

�@�����@���h�C�c�@PENTACON�l������

�@�J�����̌`���@�@�U�~�U���t�i�����Y�������j

�@�t�@�C���_�[�@�@������

�@�����Y�}�E���g�@Praktisix�}�E���g�i��ʂɂ�PENTACON six�}�E���g�@�ʏ̂o�U�}�E���g�j

�@�g�p�t�B�����@�@120�@���́@220���[���t�B����

�@�V���b�^�[�`���@������z���t�H�[�J���v���[���V���b�^�[

�@�V���b�^�[���x�@1/1000�@1/500�@1/250�@1/250�@1/60�@1/30�@1/15�@1/8�@1/4�@1/2�@1/1�@�a

�@�V���N�����x�@�@1/25

�@�t�B�������U�@�@�X�^�[�g�}�[�N���Z�~�I�[�g�}�b�g

�@�t�B�����J�E���^�[�@���W�̊J�Ŏ������Z�b�g�@

2�A�^��

�@��ʂɑ������ʂ��Ă���̂�PENTACON six �ł͖����@PENTACON six TL�ł�

�@�����㓯���J�����ƌ��č����x������܂���B

�@�s�s�k�v���Y���t�@�C���_�[�����������ɕ����āA�J�����̖��̂�TL�t���ɕύX���ꂽ�悤�ł��B

�@�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�E�F�X�g���x���t�@�C���_�[�����̌`�Ńv���Y���t�@�C���_�[���g�������H�ł��B

3�A���͂��̂P

�@��{�I�ɂ͖��l�ɂ����߂ł���J�����ł͗L��܂���B

�@�@�B�I�ɕs���v�f���L��A���ɖ��ƂȂ�̂��t�B�������肪�s�����

�@����Ԃ鎖���p���A�����e�i���X���s���Ă�����Ȃ��ƍl����ׂ��ł��B

�@�Ȃ̂ɁA���D�Ƃ̕��X����J���Ă܂Ŏg���ɂ͖L��܂��B

�@���͓I�Ȃ̂́A���̃����Y�Q�ɗL��܂��B

�@CARL ZEISS JENA

�@ARSENAL

�@SCHNEIDER

�@�X��KIEV88�X�N�����[�}���g�̃A�_�v�^����܂����SALIUT/KIEV88��HASSELBLAD�@1000/1600F�l�̃����Y�܂Ŏg����B

�@�D�G�Ŗ��͓I�ȃ����Y�B�������Ă��܂��B

�@�X�Ɉꕔ��������r�I�����Ŕ����܂��B

�@���̃����Y�B�ɂ͗l�X�ȃ}�E���g�A�_�v�^�[���̔�����A�f�W�^������ɂȂ��ĕԂ��Č�������Ă���̂�������܂���B

�@�ł����A��͂茳�X��6�~6�Ŏg���ɂ�PENTACON six�Ƃ��̌݊��@���g�킴�链�Ȃ��̂�����ł��B

�@����Đ����̈��D�ƒB�������ƎB��Ă��鎖�Ɋ�сA���Ƀg���u���ŗ܂��Ă��A�������́I�ƐV���Ƀt�B�����U����̂ł��B

4�A���͂��̂Q

�@�J�����{�f�B�̕��͂ǂ�ȋ���Ɛ\���グ��ƁA����͍D�݂̖��ƌ������Ă��܂��Ƒ��������ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�@�����͎��̎������q�ׂ����Ē����܂��B

�E�d�ʂ��y��

�@�E�F�X�g���x���t�@�C���_�[�@�{Biometar 80mm ������ ��1.4Kg

�@HASSELBLAD 500�ԑ�Ƃقړ�����

�@���̃��C���@�̃u���j�J���Ɩ�2�s

�E�{�f�B�`��

�@���C�J�I�ȉ~�������Ɉ����L�����悤�Ȍ`��ŃE�F�X�g���x�����ɂ́A���R�ɏ��Ɏ��܂葀�쐫���ǂ��B

�@

�E����t�B�[�����O

�@�����グ�͈ӊO�ɂ����炩�ŁA�s�b�`�ׂ̍������ԒB�����炩�ɉ�]���Ă���l�ȏ㎿�Ȋ��G�B

�@HASSELBLAD 500CM�ɂ��������G�B

�E�����[�Y�V���b�N

�@�~���[�̓N�C�b�N���^�[�����܂��A��������������Ă��Â��ȃJ�����ł��B

�@�قƂ�ǃ����[�Y�V���b�N���������A�u�������ɏ��Ȃ��B

�@���̏ꍇ�A300������1/30�ł��莝���ŕ�����ǍD�ł��B

����͂����܂ŁB

�@

�X���b�h��Up���肪�Ƃ��������܂��B

�@���̎p�͗~�����Ȃ�܂��ˁB�R���C�R���C�B

�@�t�H�[�J���v���[���V���b�^�[�u���j�J�̃r�I���^�[�i�r�I�^�[�j�͂Ƃ�ł��Ȃ����z�ł����A

�{�Ƃ͓��肵�Ղ����i�ł��B

efunon

efunon  2017/11/25(Sat) 10:58 No.1038

2017/11/25(Sat) 10:58 No.1038

�W���ő�������Ă���E�F�X�g���x���t�@�C���_�[�ł������X���������`�ł��B

�ʏ�̎g�p���@�ȊO�ɂ��A���t�ł��悭��������X�|�[�c�t�@�C���_�[��������Ă��܂��B

���ʂ̊W�ƃ��[�y�������グ�āA��O�̃A�C�s�[�X�H�������グ��ƕW���̂W�O�������̃t���[���ƂȂ�܂��B

�ʔ����̃A�C�s�[�X���̑�����`�ɂȂ��Ă���܂����A�X�����ʂƂȂ�̂Ŕ`�����Ƃ��ɂ͐����`�Ɍ����܂��B

�i�[���鎞�́A���ʂ̊W�͗\�ߕ���K�v���L��܂����A��ʂ̊W��߂�ƃ��[�y�̃A�C�s�[�X���ꏏ�ɃY���Y���܂�܂��B

���Ȃ݂Ɉ����Ƃ��낪�K���L��̂����ł��A����܂���B

�t�@�C���_�[�t�[�h�Ƃ��čl����ƁA���ʑ��̎Ռ����s�\���ł��B

����ĉ������������ɓ��荞��ŁA�g�����炢�̂ł��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/11/26(Sun) 00:31 No.1044

2017/11/26(Sun) 00:31 No.1044

���̂Ƃ���A�r�I���^�[�͌l�I�ɂ͍D���ł͖����̂ł��B

�y���^�R���V�b�N�X���ƁA���܂��ŕt���Ă��܂��̂�

�����{�f�B�L���b�v�����ł��B

���[���C��u���j�J���ƍ��z�ł����ǁB

�y���^�R���V�b�N�X�̏ꍇ�́A�{���̃{�f�B�L���b�v�̕����������ł��B�i�j

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/11/26(Sun) 01:00 No.1045

2017/11/26(Sun) 01:00 No.1045

����������Ă��܂��܂��āA�ʐ^����L��܂���B

�c���Ă����̂́A�I�o�v���̃v���Y���̕��ł��B

���̂Ƃ���A���ۂɂ��̃v���Y���t�@�C���_�[�͎g���������L��܂���B

���̂Ȃ�A�����͔��ɒP���ȗ��R�ł��B

�Ƃɂ������엦����������̂ł��B

���ł����A�����ȃ~���[�Ŏ��엦�������̂ɁA�����ȃv���Y���ł����������엦�������܂��B

���̓u���j�J�r�p�̃X�N���[�������Ă��܂����A645���̘g�̊O��������ƌ����邮�炢�B

�����܂Ŏ��엦���Ⴂ�Ǝ��p�i�Ƃ��ĔF�߂����Ȃ��Ȃ�̂ł��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/11/26(Sun) 01:36 No.1046

2017/11/26(Sun) 01:36 No.1046

������A�N�Z�T���[�̒��Ő������́A�܂Ƃ��Ɏg���܂��B

�܂肽���߂Ȃ��̂Ŏ�����������ɂ͎ז��ł����A��������������Ă��g���Ӗ��͗L��܂��B

�������ʂȕ��ł͂���܂���A���ʂ̃��[�y�t�@�C���_�[�ł��B

�E�F�X�g���x���t�@�C���_�[�̎��p���������Ȃ̂ŕ��ʂ����ꂵ���̂�������܂���ˁB

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/11/26(Sun) 08:22 No.1047

2017/11/26(Sun) 08:22 No.1047

�c�O�Ȃ��烌���Y�̗ǂ������Ȃǂ���肭��鎖���ł��܂���B

�J�������ʐ^���B�鎖���D���ł����A���̕ӂ�̐R���Ⴊ�S���Ȃ��B

�Ƃ肠�����K���ȍ����ڂ��Ă݂܂��B

�����A�o�����Ȃ̂Ŏ莝���̃f�[�^�������܂��̂ōڂ����镨���璣��t���邱�Ƃɒv���܂��B

�܂���P�U�����Y�ň�ԍD���ȁ@SONNAR 180mm F2.8

��1.3�s�ƃY�b�V���Ƃ����d�݂��܂߂đ��݊��͔��Q�ł��B

�l�b�ƃ��m�R�[�g�̃[�u���ŗ����g���Ă݂܂������A���ɗ��҂̍��ق͊������܂���ł����B

�l�b���f���ɂȂ�܂��Ǝ����i��ƃ}�j���A���i��̐�ւ����ł��܂��B

�o�U�̏ꍇ�{�f�B���Ƀv���r���[���o�[�������A�����Y���ő��삷�鎖�ɂȂ�܂��B

���ꂪ�ӊO�Ǝg����A����Ȃ玩���i���OFF�ɂ��Ď��i��Ŏg���̂���l�ł��B

���̏ꍇ�͗]��C�ɂ����Ɏg�����ɂ��Ă��܂��B

����Ɨ����͂���Ȃ��Ɗ������̂łl�b�͏������Ă��܂��܂����B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/11/26(Sun) 19:12 No.1049

2017/11/26(Sun) 19:12 No.1049

SONNAR 180���������邱�ƂȂ���300�����܂ŗ���Əd���������������ɂɂ͋�J���܂��B

�������Ȃ��炻�̈��k���Ƌ�C���A�����Y�̑��݊��͂Ȃ��Ȃ�Ⴢ�܂��B

�d�ʖ�1.6�s�@�[�u�����Ƃ��������d�������H

���ʂȂ�莝���Ŏg���ɂ͏d�����܂����u�����C�ɂȂ�܂��B

���A������PENTACONsix�@�O�r�ɕt���悤�Ƃ��Ă������Y�̎O�r�����]��ɕn��Ŗ��ɗ����܂���B

�܂�ň�����k�̗l�ł��B

���̏ꍇ�͂���ɑΉ�����ׂɃJ�������ŃJ�X�^�����Ă��鎖�ƁA������Ƃ����R�c���L��܂���

���̂������ŕ����܂�͏�X�ł��B

�J�X�^���̓��e�ƃR�c�Ɋւ��Ă͂܂����߂Ă܂Ƃ߂Ă����܂��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/11/26(Sun) 20:10 No.1050

2017/11/26(Sun) 20:10 No.1050

�������A�L�p�����Y�͈ӊO�ƑI���������Ȃ������ケ�̃����Y�̈���ƂȂ肪���ł��B

PENTACONsix/KIEV60�}�E���g�̍L�p�����Y�͂ق��ɂ�����܂���

�ӊO�Ɨ��ʗʂ����Ȃ��]�茩�����܂���B

�EMIR-26 45mm F3.5

�EFLEKTOGON 50mm F4

�ECURTAGON 60mm F3.5

�EFLEKTOGON 65mm F2.8

�EMIR-38 65mm F3.5

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/12/10(Sun) 02:19 No.1077

2017/12/10(Sun) 02:19 No.1077

���̃V���[�Y�S�ʂɌ����邱�Ƃł����A�����f�U�C�����J�b�R�ǂ��ł��B

���C�g�O���[�ɐ������z�X�����B

�������肵�����͕��ʂɐV�i�ōw���o���܂�����

�ŋ߂ł͂߂����Ȏ��ł��Ȃ��Ƃ��ڂɊ|����܂���B

�����ɒ������ʐ^�ł́A���̎��͔͂���܂���

�|�W�����[�y�Ŕ`���������ł����邮�炢�Ȑ�s���������ł��܂��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/12/10(Sun) 23:39 No.1082

2017/12/10(Sun) 23:39 No.1082

���\�ŋɘ_�I�ȗ�Ɛ���܂����APENTACONsix��{�C�Ŏg���ׂɎ{�����H�v�������ɓ\�鎖�ɒv���܂��B

������̖{���̖ړI�ŗL�鎑���I���l�̂�����̒~�ςƂ͏��X�قȂ�܂���

���ɂ͂���ʂ������������o���Ȃ��l�ł��̂ł��e�͊肢�܂��B

PENTACONsix�̍ő�̋������̓R�}�_�u���ł��B

���ɂ����͗L��܂����A�������������ł���A���Ƃ͉��Ƃ�����̂ł��B

��_�u���̉�����Ƃ��Ď��{�����̂��u�ԑ����v�ł��B

���ۂɂ͑��̌��ł��B

��_�u���ł����犪���グ������Ȃ��̂ł��B

����āA�s������lj��Ŋ��������Ηǂ��킯�ŁA���ׂ̈ɗ��W�ƈ��łɌ����J���Ă��܂��A�����̔ԍ������Ȃ��犪�グ�܂��B

�K�����̃J�����̏ꍇ�A�����グ���o�[���X�g�b�p�[�ɓ�����܂Ŋ����グ����

������Ɩ߂��Ēǂ��������x�ł��ł��܂��B

�����PENTACONsix�̋�C�����������炢�����܂��B

�������̕��@

�E���Ł@��������ΊȒP�ɊO��܂��B

�@���łɂ͏Ă�����ς̔o�l���X�|�b�g�n�ڂ��������H�Œ肳��Ă��܂��B

�@���̓_�C�������h�r�b�g�̕t���������[�^�[�Ō����J���܂����B

�E���W�@������͕��ʂ̃h�����ŊȒP�ɊJ���܂��B

�E�Ռ��@���̂܂܂ł͘R���������Ȃ̂Ńh�[�i�c��ɒ���т��������g�𑋂ɓ\��t���܂����B

�@�@�@�@�@�Ȍ�A�R���͈�Ȃ��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/12/21(Thu) 20:38 No.1104

2017/12/21(Thu) 20:38 No.1104

�Ƃ����Ă����݃{�f�B�͂���܂��B

�ق�ڂꂷ��قǎd�グ���J�ł��ˁB���l�ł��B

���R�ƁA�F����Ăɂ��̉�������肾������Ƃ��A

����Ől�C������ɏオ���āA�����Y�̉��i������������Ƃ��A

�悩��ʖϑz�����Ă��܂��܂����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/12/23(Sat) 11:20 No.1109

2017/12/23(Sat) 11:20 No.1109

�t�H�[�J�V���O�X�N���[����

PENTACONsix�̋������Ƃ��āA�������엦�ƈÂ��X�N���[�����������܂��B

�Â��X�N���[���ł��s���g�̎R�����Ղ��Ȃ炻����L��ł���

�s���R������Ղ��āA�X�ɖ��邢�Ȃ炻�̕����ǂ��ł��傤�B

1�A�����p�̃X�N���[��

�X�N���[���̓R���f���T�����Y�̒�ʂ�����K���X�ɂȂ������ł��B

��������O���A���̃X�N���[���ƌ������܂��B

���̌̂�SQ�̕����d����ŗL��܂��B

�܂��r�p�����s�@�ŗL���������ɍs���܂����̂ŁA���ʂɗʔ̓X�Ł�4,000-���ōw���ł��܂����B

�ŋ߂ł͓���͍���ł���PENTAX 67��}�~��RZ�p����66�ȏ�̕����L��܂�OK�ł��B

�Q�A�X�N���[���̉��H

�X�N���[���̉��H���@�͍����ł͒����Ȃ�̂Ŋ������܂��B

�ِ��̃u���O���Q�l�܂łɓ\��t���Ēu���܂��B

http://yanaphoto.exblog.jp/23210510/

�R�A����

PENTACONsix�̃X�N���[���͐j����̘g�ʼn��������ČŒ肳��Ă��܂���

���ꂪ����ɓ��荞��ŁA����������X�ɋ��߂Ă��܂��B

�ǂ����X�N���[���������Ȃ�̂ł��̘g�͎g�p�o���܂���B

�g�������Ă������ƃX�N���[���Ƃ̌��Ԃ������Ŗ��߂�K�v���L��܂��B

���̏ꍇ�͋�X�茳�ɓ]�����Ă����K���G�|���א�ɂ��ė��ʃe�[�v�Œ���܂����B

�\�ʂ͍����h���Ă���܂��B

�ォ�����ʼn������Ă���̂ł���ŃX�N���[�������������\�ꂽ��͂��܂���B

�ʐ^�̐���

�����@�m�[�}���@�i�����p�̃W�����N�ł��A���ɉ����ł��ˁj

�E���@������

�㑤�@�{�f�B�w�ʑ�

�����@�����Y�}�E���g��

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/12/26(Tue) 02:43 No.1111

2017/12/26(Tue) 02:43 No.1111

�t�@�C���_�[�̃t�[�h�̑��ʂ̍����������炸�ŁA�Ռ����ɓ�L��܂��B

EXAKTA66�̃t�@�C���_�[�t�[�h���L��Έ�Ԃ����̂ł�������ȕ��͗L��܂���B�@

���Ȃ݂�EX66�Ƃ͌݊������L��EX66�̃E�F�X�g���x���t�@�C���_�[�t�[�h�����̂܂g�p�ł��܂��B

�������˂��肵�Ă��d�����L��܂���̂ŁA�����͕ʂ̃t�[�h�𗬗ʂ��Ă݂܂��B

�����I�̂͂r�p�̕��ł��B�i���܂��܉����p�Ɏ����Ă܂����j

PENTACONsix�̃t�[�h���t�������Q�l�Ɏ��t�����̌`���^����������āA���̏�ɂr�p�̕��������t���܂��B

�������A�X�N���[���Ƃ̃��[�y�̋������r�p�̎���艓���Ȃ�̂Ń��[�y�̌������K�v�ł��B

�X�N���[���ƃ��[�y�̋�����������Ƒ��RZ67�Ɠ����ʂɂȂ�܂����B

RZ67�̃��[�y�𗬗p���܂����A���[�y���a�������܂���B

SQ�̃��[�y�͊O�����J�V���Ď��t�����Ă��܂��B�����������ă��[�y�̃����Y�����O���܂��B

RZ67�̃��[�y�̊O��������āA�r�p�̃��[�y�̃z���_�ɍ��킹�ăJ�V�������܂��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/12/26(Tue) 03:26 No.1112

2017/12/26(Tue) 03:26 No.1112

���̏ꍇ�A�w��PENTACONsix�̓A�C���x���Ŏg���܂��B

�������A�����̃A�C���x���v���Y���t�@�C���_�[�ł͔��Ɏ��엦���Ⴍ���p�I�ł͗L��܂���B

�h�C�c�������H��KIEV60�̃A�C���x���v���Y���t�@�C���_�[���ڂ���A�_�v�^�[���L��悤�ł��B

�K���ɂ�KIEV60�̃A�C���x���v���Y���͉��͎����Ă��܂����̂ʼn摜���Q�l�Ɏ��삵�Ă݂܂����B

PENTACONsix�{�f�B��KIEV60�v���Y���ł͊����N�����ׁA���t�̍������オ���Ă��܂��܂��B

KIEV60�ɕt���鎞�����X�N���[�����牓���Ȃ��Ă��܂��ׂɁA�{�����������Ă��܂��܂���

���̂������ŁA�X�N���[����̑S�����[�߂鎖���o���܂��B

���������X�N���[���Ƒ��܂��āA���K�ɃA�C���x���B�e���o���܂��B

�����͈ꏏ�Ɏʂ��Ă���O���b�v�ɂ��Ă��b���܂��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2018/02/01(Thu) 21:55 No.1159

2018/02/01(Thu) 21:55 No.1159

����Y��ł������A�g�����Ǝv���l�����Ȃ������̂��B

�L�G�t�X�N�����[�}�E���g�͈̂ꎞ�������܂������A�ȒP�Ɏ����i��s�����܂�Ă��܂��i�ˏo������ԂŃ����Y��Ƃ߂��̂��s���j�A�����W�����N�ɂȂ��Đ��\�e�X�g�܂ł͎肪��炸�ł����B

����͐܂�Ȃ��悤���ӂ��āAP6�}�E���gKiev88�ɑ���������A�����i��s���̃X�g���[�N������Ȃ��悤�ŁA�����Y���J���ɂȂ�܂���B

�s���ɉ��ʂ𗚂�����Ƃ��F�X�l���Ă܂��B�܂��V���b�^�[��������ɂ͍i�荞�܂�܂�����A���ʍi��Ƃ��Ă͎g����̂ł��̂܂܂ł��\��Ȃ��̂ł����A������Ǝc�O�ł����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/08/08(Wed) 23:16 No.1307

2018/08/08(Wed) 23:16 No.1307

6x6cm ���t

�\�r�G�g�A�M�@�E�N���C�i�@�A�[�Z�i�����@1984�`�i�����94�N���j

�t�B�����F120���[����p

�y���^�R���V�b�N�X�ƌ݊��̃u���[�`���b�N�}�E���g�C�����i��

�V���b�^�[�F������z���t�H�[�J���v���[���C�@1/1000�`1/2, B

�����グ�F�E�背�o�[1�쓮

�t�@�C���_�[�F�X�v���b�g�C���[�W�^�}�b�g�ATTL�v���Y���ƃE�G�X�g���x���̌�����

�d�ʁF1�C160g�i�E�G�X�g���x���t�@�C���_�[���C�{�f�B�C�@TTL�v���Y����1,480g�j

�W�������Y�F�@Arsat80/2.8�D�����N�̓{�f�B���l94�N�D

���S�����i��C�����������[�Y��u���b�N�A�E�g�A�����グ�Ń~���[�i�蕜�A�D

���ƃv���N�`�V�b�N�X�[�y���^�R���V�b�N�X�Ɠ����}�E���g���̗p�����\�r�G�g�J�����B�v���N�`�V�b�N�X���傫���d���B

1970�N�ォ��O�̃��f��6C���o�ꂵ�A84�N����V���b�^�[�����[�Y�����葤����E�葤�ɕύX����60�ɐ�ւ�����B

�g���u���͖{�Ƃ�菭�Ȃ��Ƃ����]�������邪�A�̂ɂ��ƍl������B

�R�}�Ԃ��d�Ȃ�̂̓I���W�i���ł͕K���ł���A����̓g���u���ł͂Ȃ����݂�����\�A���t�B�����ɍ��킹���\���̂��߁B�l�b�g�ł͌������ł���t�B�������������点�đΏ�������@���Љ��Ă���B�܂��E�N���C�i��Arax, �`�F�R��Hartblei���Ē����������̂͌���̃t�B���������̂܂g�p�ł���Ƃ�����B

�����ɐ≏�p�̃r�j�[���e�[�v�i��ʓI�ȕ�19mm�j��4�J�b�g�A120�������[�_�[���ɓ\��t����ƁA�R�}�Ԋu6mm�ɑ����A12�R�}��Ɋ����グ��13�R�}�ڂ��B�e�ł����B

���x�͗ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

����ɁA�\�r�G�g�J�����ɋ��ʂ��ē��ʔ��˂ɖ��ڒ��ȍ\���ł���A�K�v�ɉ����Ĕ��˖h�~�����F�h����A�ю��̓\��t���ȂǁG���s���Ώ�����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/05/21(Fri) 00:02 No.1880

2021/05/21(Fri) 00:02 No.1880

�E�G�X�g���x���t�@�C���_�[�t�b�h�́A�����^�b�`�̏�ݍ��݂ł͂Ȃ����̓��[���CTLR�Ɠ����g�����ł���A���[�y�̗����グ���A�f�ʂ��t���[���̂����A����т��̍ۂɃt�b�h���ʂ̃~���[�Ńt�@�C���_�[�X�N���[�����˂��A�㉺���E�t�������A�C���x���ŏœ_�m�F�\�ȂƂ���͎g���₷���B

���̋@�\�̓n�b�Z���u���b�h�^�̃T�����[�g�[�L�G�t88�n�ł͌����Ȃ��������̂ŁA�����}�K�W���ł͂Ȃ����A�C���x���ł̃A�C�|�C���g���߂����Ƃ����p���Ă���B

�摜�F�f�ʂ��t���[���ɂ�����ԁB�`�����F�オ�t���[���p�A���̃����Y�������������~���[��ʂ��ăX�N���[���m�F�p

�}���`�R�[�g���ꂽ�W�������Y��Arsat(Volna)80mmf2.8�́A�n�b�Z���u���b�h�̃v���i�[80/2.8��3�Q�ڒ��荇�킹��1���ɒu���������ό`�K�E�X�^�ŁA��ϐ��\�������B�܂��r�I���^�[�^Vega120mmf2.8��80mm�ƕς��Ȃ����^�T�C�Y�ŁA����������\�ŏ��W���Ƃ��Ďg����B

���ɓ��Ɛ����܂߂��Ȃ�[���������������Y������A���ƃ����Y�Ɣ�ׂĈ����Ȃ̂Ŗ��͓I���Ǝv���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/05/21(Fri) 00:05 No.1881

2021/05/21(Fri) 00:05 No.1881

�����Photodiox��Rhynocam�Ƃ����X�e�b�`���u�ŁA�\�j�[NEX5��8�������I�����X�e�b�`����6x4.5cm�͈̔͂��B�e�����摜�i���Չ�1��1��s�N�Z����2000�s�N�Z���ɏk���j�ŁA�J��f2.8�ł��l���܂ŏ\���𑜂��Ă���̂ɋ�������܂��B

�������n���̗ʂ���i�肭�炢�p�b�Z���v���i�[��葽���A�g�傷��Ɖ𑜂��Ă���̂ɁA���ۂɊӏ܂����{���ł́A���Ɏ��ӂ��Ȃ�ƂȂ��ǂ��Ƃ�����ۂő������Ă��܂��B��i��f4�ł͂��܂���P���܂��Af8�ɍi��Ɖ�R�摜�����܂�A���Ƌ@�Ɍނ����s�x�ł��B

����ɑ��ăn�b�Z��C80/2.8��f4�ŏ\���Ȑ�s�x�ɂȂ�A��͂�ꐢ���r���������Y�͏G�łĂ��܂��B

�Ƃ肠����Arsat�͉��i����������Ύ��͈����Ȃ������Y�ƕ]�����Ă��܂��B���p��̓v���i�[�Ƃ̍��͂���قǂȂ����Ƃł��傤�B

�ʔ������Ƃ�M645�p80/2.8�́A�J������n�������Ȃ��AArsat�ɔ�ׂĔ��ɍ��R���g���X�g�ŃV���[�v�Ɍ����邯�ǁA�g�傷���Arsat�̕����悭�𑜂��Ă��ċ����܂����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/06/05(Sat) 21:51 No.1884

2021/06/05(Sat) 21:51 No.1884

���̐́Aikon �Ƃ� ikomat �Ƃ������J����������Ă������[���b�p�̂��鍑�Ɉ��Y��A�킪�j�R���͐킢�݂܂������A�����W�̕ǂ͌����A��ނȂ�����Ȗ��O�ł����o�Ă����܂���ł����B�ʐ^��nikkormat FS�A���̖{���� nikomat FS�B�Z��@�� nikkormat FT�B

�ق��ɂ� nikkormat F �Ȃ�Ă̂�����̂ł����A�l�i�͈ꌅ�Ⴂ�A������ɂ͂ƂĂ��肪�o�܂���B

FS�����ł����i�Ȃ̂ɁCNikkormat�Ƃ́I�I�������I

�ّ�́C�����Ƃ���ӂꂽFT3��Y�����ɁD�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/04/21(Wed) 17:57 No.1854

2021/04/21(Wed) 17:57 No.1854

�@������A�䂪�Ƃ̃j�R�}�[�gEL��T���Ă����̂ł����A�������čs���s���ł��B

�����ŁA�F�X�ȃT�C�g��Nikon�̒��Ԃɂ͓���ĖႦ�Ȃ��j�R��EL2�𓊍e�v���܂��B��낵���������������܂��B

�@�j�R��EL2�̓j�R��FE�ƊJ���������d�Ȃ��Ă��āA�@�B�n�̓j�R�}�[�gEL�n�A�d���n��FE��

���ʕ��i�������ƕ����Ă��܂��B

�ł����슴��EL�Ƃ�FE�Ƃ���������������܂��B���̕ӂ�͓����@�\�ɖ��邢���̂��ӌ�����������

�Ƃ���ł��B

efunon

efunon  2021/04/25(Sun) 07:59 No.1861

2021/04/25(Sun) 07:59 No.1861

��܂ɂ�

��܂ɂ�