Canon RF Lマウント機

国産カメラを語る上で避けて通れないのがキャノンの距離計機です。

初期の機器はマウントが特殊だったり、戦後の混乱期だったりして良く判らない部分が多いので、安定期のL39(ライカスクリュー:S マウント)の機種をまとめました。

とは云え、ざっとそれらの機種は”潜水艦は伊号…”で始まる戦時色の強い試作機?に始まり、

・標準型 (ハンザキャノン)1936 Feb

・最新型(S型)1939 Apr

・普及型(J型)1939 Apr

・新標準型1939 Nov

・普及型(スロー付き)1939

・戦後普及型(JⅡ型)1946 Jan

・戦後最新型1946 Jan

が発表されています。

どれも謎というよりも改良が頻繁に行われていました。

さて本題のL39機です。キャノンの世界的な名声はこのタイプの機種から始まったといわれています。

SⅡ型1946 Oct

キャノンカメラ株式会社と社名変更後の初号機。

国策事業の輸出増大に呼応するために当時すでにスタンダードになったL39(途中から)マウントを採用した機種です。

キャノンRFの特徴である逆ガリレオ式の一眼式ビューファインダーを備え、

・倍率0.6×、基線長38.5mm、視野率約85%

・スローシャッター有り。

当時の水準では高級機です。

ⅡB型1949 4月

キャノン伝統の3倍率切り替え式のファインダーを採用した始祖です。

ファインダー倍率は、0.67、1.0、1.5×です。

この機構を内蔵する為ファインダーカバーが前方に僅かに突出することになりましたが、良いアクセントになって高級感を増しました。

内部構造母材を切削加工の工程が削減し易いダイキャストに変更しました(完全では有りません)。ダイキャスト化に伴って内部部品にも改良が加わりました。

それまでの故障や不具合の多い機構から安定した性能の機種となった様です。

ⅡC型1950 Jul

II B型に対して

・1/25の設定(1/20と1/30は廃止)

・レリーズボタンのカップ形状の変更

・シャッターにタイムの追加

・スローシャッターダイアルにクリックストップ追加

・ファインダー周りと巻き戻しクラッチ周りの意匠変更

等が施されて、見た目以上の近代化が計られました。

Ⅲ型1951 Feb

キャノンのRF機を高級機に位置付けた機種です。

・シャッタースピードに1/1000の追加

・メッキの質が変わって全体的に落ち着いた(でもちょっとギラッぽい。)印象となりました。

・意匠の改良よりも、それまでの不具合を丁寧に改良し、各部のブラッシュアップが計られシャッターの安定化向上等、本質的な改良を行った機種です。

Ⅳ型1951 Apr

キャノンのバルナックタイプ?と呼ばれる形式の最終形態となったシリーズです。

現在の一般的なアクセサリーシューとはくらべものにならない強固なフラッシュI/F(ホットタイプ)を備えていて、フラッシュユニットXを装着すると、そのユニットを持ってカメラを振り回せる位になりました。

ⅢA型Apr

III型を改良した機種で、

・変倍用のレバーが板金からダイキャストに変わりました。

・巻き上げノブのトップにフィルムメモ板がつきました。

これらの改良は時間を置かずに、Ⅳ型にも反映される様になりました。

ⅣS型(ⅣF型)1952 Jan

当初ⅣFと呼称していた機種ですが、ⅣFがぐうたら亭主というスラングが有ったのでⅣSとなったと聞いています。

この機種でボディーのダイカスト化は完成し、少々重量は嵩みますが堅牢な構造となりました。

地味ながらⅢA型の改良点を取り入れています。

ⅡA型1952 May

IV S型のデグレード機種で、フラッシュシンクロと、1/500と1/8秒以下のシャッタースピードを省略した、ライカのスロー無し機のキャノン版という印象です。

滅多に見る事が出来ません。。

ⅡD型1952 Oct

II A型に対して

・1/8秒~1秒までのスローシャッター追加

・フィルムメモ省略(メモを残したのをⅡD'型と呼んでいる様です。)

とした機種です。

高級化しすぎたラインナップを見直したとも聞いていますが、あまり成功は見込めなかった様です。

ⅣSb型1952 Dec

ⅣS型にライカよりも早くX接点を備えた機種で、バルナックタイプ型キャノンの金字塔的な機種で、一つのピークとなりました。

但し、今だ独自のレール式のアクセサリーシューから脱却が出来ず、現在の一般的なコネクターにはなっていません。

巻き上げノブ基部に花びらの様なフィルム枚数表示板が設けられました。

後年、純正のスピードライト様の変更アクセサリーが販売されましたが、現在は大変レアになりました。

(1980年代の初頭までは、サードパーティーのブラケットアダプターが販売されていました。)

(初代ゴジラで山根博士がお持ちだったカメラで、人類が初めてゴジラを撮影したカメラだと云われています?ホントか?)

この後、ⅡAX型1953 Jun、ⅡAF型1953 Jun、ⅡF型1953 Jun と 希少的な機種が発表されましたが、省略します。)

ⅡS型1954 Feb

II F型にX接点を加えた機種で輸出専用機でしたが、バブルの頃に大量に里帰りし、比較的見かける様になりました。後述のⅣSb改に準じた中軸にシャッタースピード指標が付いたII S改型や、花びら状のメモ板が省略されたⅡS'型等が有ります。

この年、ライカM3が発表されました。

やっとカタログデータではライカに無い特色を備え、さかんにライカと並んだと称されたキャノンRF機ですが、M3の発表は各社に衝撃がはしりました。暫くは各社共に迷走が始まります。

ⅣSb改型1955 Mar

IV Sb型の発展最終形で、

・2段式のスローガバナーを揃えた開発に苦労した1/15を実現したほぼ倍数系列のシャッタースピード

・どの段階でもセット可能な中軸指標のシャッターダイアル(回転式)

垂涎の最高級機とは云われていますが。立ち上がりの慣性力が大きく、露出した状態のシャッタードラム等、いまだ粗削りの細部は残っています。

ⅡD改型1955 Apr

ⅡD型のフラッシュ回路を省略した普及機でした。

このため機械式の連動用アクセサリーが用意されていました。 その他海外向けにⅡS型からX接点を省略したⅡF改型も有ります。

VT型1956 Aug

さていよいよ、ライカM3に対抗する(気概を持つ?)Ⅴ型になります。

戦後の姿からは少なくとも外観上は脱却したシリーズが始まります。

・M3以降の洗練された、裏蓋開閉式の外観

・ライカのラピッドワインダーの構造を範にとり、1ストロークで巻き上げが可能な底部のトリガーでの迅速な巻き上げが可能です。

・大型扁平ノブによる巻き上げも併設

・広角側35㎜に対応した大型のビューファインダー

・伝統の3段階変倍ファインダーで

35mmレンズ用0.4倍、有効基線長:17.2mm

50mmレンズ用0.72倍、有効基線長=31mm

測距用R.F位置1.4倍、有効基線長=60mm

・専用単独ファインダーを使用すると、アクセサリーシュー前部に備えられたパララックス補正ピンでファインダー

が傾く方式で視差を補正する事が可能

・この時期、高性能の証だった金メッキされた距離計用ハーフミラーの採用

・これまでの順算式フィルムカウンターを逆算式に変更

・セルフタイマー内蔵

金メッキのファインダーですが、どうもフレアーぽい印象です。実際、後に銀メッキに変更されました。

VT各部のギミックに溢れた構造はキャノンレンジファインダー機最高の楽しさを持った機種だと思います。但し三脚に載せた場合の操作性と、RF機としては標準的な三脚穴の位置は決して褒められたものでは有りません。

L2型1957 Mar

このスレッドを書くために調べていて驚いたのはVLの発表時期です。

巻き上げレバー式の実験機と思っていたL1がVTに次ぐと思っていたのですが。L2の方が発表は速かったそうです。

・VTのトリガー巻き上げをレバー式に変更。

・シャッタースピードの最高速を1/500秒に抑え、X接点廃止(FPポイントのみ。)

・セルフタイマー省略

普及機の位置付けです。

VT Deluxe型 1957 May

VT型の改良機種です。

・巻き戻しを近代的なクランク式にしました。

・裏蓋の開閉時のセイフティーロック装着。

・途中からVTで採用したハーフミラーをペンタプリズム蒸着と同様な銀メッキに変更

・フィルムマガジンが使用可能

・不確実ですが、途中からシャッター幕がステンレスシャッターになりました。

トリガーとレバーではどちらが製造台数が多かったかは判りませんが、それぞれの良さが有ります。現在ではどちらが高級とも言えないと思います。

L1型 1957 May

先行発表されたL2に1/1000とX接点を復活させた高級機です。

この機種までは布幕シャッターが選べました。

とてもスタイリッシュな機種で、Gマーク取得1号のカメラとなりました。

キャノンのステンレス薄板のシャッターですが、現在現存している機種の後幕はどうしてもバウンズ防止のための急な制動による負荷が大きい為か、幕面にシワが発生しているモノが多いですね。

後年、キャノンではF-1のチタン幕での修理を引き受けていて、市場に出回っている個体の中にはチタン幕の機種も有ります。もし見つかったらラッキー?かもです。個人的にはゴム引き布幕のメンテナンスし易さと穏やかな音が好きです。 …閑話休題

L3型 1957 Nov

L2型からシンクロ機構を省き低価格化を計った機種ですが、主要部品はVTとさほど変わりなく、

主に輸出の販路を開拓するための位置付けだった様です。

VL型 1958 Mar

VT Delux型をトリガー巻き上げからレバー式に変更した機種で、それ以外はVTDelux型を踏襲しています。

VL Deluxe型とも云える機種です。

当時の最高機種なので、とてもしっかりした硬質な操作感が得られます。

VLⅡ型 1958 Mar

L2のクランク式の巻き戻しをVT型の埋没型の回転ノブとした普及価格帯の機種ですが、成功機種とはいえず、迷走の真っただ中にある機種です。店頭ではこの辺りが判り辛いです。

Ⅵ T型 1958 Sep

満を持して発表された、キャノンが送り出したライカM3の対抗機で頂点を狙った機種です。

・シャッターダイヤルが回転2軸式から不回転1軸式で倍数系列等間隔シャッターダイアルになりました。

これによって、露出計とのカップリングが可能になりました。

・ファインダーをブラッシュアップし、

35mmレンズ用0.65倍 有効基線長:28mm

50mm/100mmレンズ用1.0倍、有効基線長:43mmアルバダタイプパララックス補正機能

測距用1.55倍、有効基線長:65.5mm

3段変倍式であった。

・シンクロはFP、M-F、Xのフルシンクロ、X(:1/55秒)

キャノンのRF機最高峰の名前をⅥL型と二分している機種で、現時点での販売価格はⅥL型よりも高めになっている様です。

VI L型 1958 Sep

ライカM3、ニコンSP型と真っ向勝負の機種です。

VI T型のトリガー巻き上げを130°レバー巻き上げ式とした機種です。一時はキャノンRF機のトップに君臨した機種で、近代的な品の良いスタイルは人気でした。

キャノンRFが到達した頂点を飾る機種です。ユーザーはトリガーかレバーを選べました。というよりも悩んだと聞いています。

P型 (Populaire) 1959 Mar

名前はキャノンの造語でポピュレールと呼びます。

ⅥL型の精緻な変倍ファインダーを等倍(これが重要)のアルバダ式パララックス補正ファインダーに変更した機種です。

・ファインダー視野は35mm、50mm、100mmが共存するアルバダ式(ルミ・フィールドと呼称)

・アクセサリー部のパララクス補正ピンの廃止。

それ以外はほぼⅥ-L型と同じで、価格設定との効果で7型に次ぐ売り上げを誇った機種でした。

等倍で35㎜のフレームは、構造的にもシンプルでとても自然な視野になります。

(私事では有りますが、まだファインダーの清掃がキャノンで出来た頃にしてもらった事が有ります。

その時はその見栄えに感動しました。)

7型 1961 Sep

すでに一眼レフの評価が確立し、設計の難しかったレトロフォーカスの広角レンズのラインナップもそろった頃でしたが、短焦点領域での距離計機の優位さはまだ捨てられない時代でした。

そこで発表された7型は、キャノンRF機の集大成とも呼べる性能を持った機種でした。

・倍率0.8倍で、有効基線長は47.2mm 。

35mm、50mm、85mm/100mm、135mm用の4ポジションのフレームに採光式ブライトフレーム付きパララックス自動補正式と視野枠を手動式で4段階に変えられる採光ブライトフレームで、全フレームでパララックスが補正されます。

・セレン式のシャッター連動の2段ゲインの露出計搭載。

・50mm F0.95レンズを装着するためのバヨネットマウント装備。

・アクセサリーシューは省略されました。(専用のアクセサリーで補う事が可能です。)

・距離計連動コロがレンズマウントに対して若干オフセットされた位置有ります。Lマウントでは無いとは思いますが、傾斜カムレンズには使えない?…まぁ心配は無用です。

ファインダーは定評の有ったニコンSPを凌駕するほどのカタログデータとなっており、ほぼ単独で表示される僅かに縮小倍率が入ったフレームはとても見易いファインダーになりました。

これだけの性能ですが、戦略的な価格も相まってキャノンPの販売数も超え、キャノンRF最大のセールスを記録しました。

実際、そのスタイルには評価が分れますが、距離計連動カメラとしては一つの到達点だと思います。

7S型 1965 Apr

キャノン7SはキャノンRF機の最終を飾る機種になりました。

・7型の受光素子をセレンからCdsに変更。

・7型で省略されたアクセサリーシューが復活(パララックス補正ピンは有りません)

・三脚取り付け穴は若干レンズ側に寄りました。

時代はすでに一眼レフの時代になり、潜在的に残っていた距離計機の需要を7型がさらっていった後なので、

販売的には成功とは云えません。但し部品精度はキャノンの体力向上に見合った素晴らしい加工精度だそうです。

ライカの追従と云われていた我が国のカメラですが、キャノンRF機が築いた世界は独自の発展を遂げた事や、きら星の様なレンズ群も有って、やはり忘れてはいけないと思います。

現在はDSLRやスマートフォンが席巻していますが、一眼レフとは違ったコンパクトRFには無い精度のカメラ達は、一度触れて頂ければ何か違うと思って頂けるカメラだと思います。

私にとってはとても見易いファインダーを備えた機種です。

等倍の35㎜ファインダーは広々として、窮屈な感じがしません。

シャッターがチタン幕に変更されていて、少々甲高い音がしますが。最初のRF機でした。

装着できる露出計が有りますが、Ⅵ型に合わせて発売された初期型とP型頃の後期がtとが有ります。

後期型はアクセサリーシューを中心にして回転する事が出来て、巻き戻し時に露出計を外す必要が有りません。

もし購入される場合にはご注意下さい。

efunon

efunon  2017/11/23(Thu) 19:17 No.1030

2017/11/23(Thu) 19:17 No.1030

高校生の時、ボロボロの7買いました。35mmF2のセコ付けました。

セレンは瀕死。距離計ずれ。シャッター幕、皺だらけ。何回か自分で開きました。

更に、当時ダンピングしていた、100mmF3,5新品で買いました。

その後、大学生の時、DSのライカM3購入。7は35mm専用で併用。

7で100は使いにくい。同じ画面に85と100の枠が併設。どちらかわからなくなる。別枠にすべきだと思う。

P。等倍で、35と100が使える。100用にと思って、買った。

でも50を含め、3つの枠が出るので煩わしい。あまり使わない。

後にミント状態の7見つけた。ケースごと落下させたのか、距離計縦ずれ。扱い慣れた7、自分で調整。開けた序にグリスアップ。

此方は、セレンも生きている。旧い方の7、85枠を消し100用に。

新しい方は逆に85に。ジュピター9、ニコン85を使っている。

ジュピター12。後ろ玉が出ている。M3では使用可能。

P、7。金属シャッター幕。皺があると使用不可。ミントの7でも怖い。

画像はS11年、アサヒカメラ。ハンザキャノンの広告です。

キャノンはネット上に、バーチャル博物館持っている。

その分、他社に比べて、まし。然し、あまりに変化が多い。

またPX販売品等、博物館に記載が無い物も有る。

コレクターでも、個体分類確定は中々困難。販売数など全く不明な物もある。

ナースマン

ナースマン  2017/11/24(Fri) 08:55 No.1032

2017/11/24(Fri) 08:55 No.1032

底部のトリガー巻き上げは有名ですが、ノブ背面のボタンを押すとこの扁平ノブを少しだけ持ち上げる事が出来ます。

三脚に固定した場合にトリガーが封じられてしまう場合が有りますので、その対応かもしれません。

ファインダーは伝統の3段変倍ファインダーなのですが、ブライトフレームは有りませんので、

肩から力が抜けた様な感じで撮影が楽です。

巻き戻しノブは、ノブ周りにあるレバーを扇動させると内蔵されたスプリングの力で僅かに飛び出します。

ノブによる巻き戻しは、ジャーナリストが使うには億劫ですが、趣味で使うには良い時間を与えてくれます。

私のV-Tは落下品で、カバーを少しずつ叩き出して何とか形になっています。

こんな事が出来るのも1960年前後の製品だからですね。

efunon

efunon  2017/11/24(Fri) 22:44 No.1033

2017/11/24(Fri) 22:44 No.1033

分解をされる場合、出来ればスパッタ面は多少汚れていても拭かない方が良い様です。

100mmのフレームが無くなってしまったのを続けて見てしまいました。

efunon

efunon  2017/11/25(Sat) 01:24 No.1034

2017/11/25(Sat) 01:24 No.1034

先ず、ⅡS改。キタムラで購入。ミヤテックのOH記録が有り、ⅡF改と成っていた。すわ、珍品?

500s迄なので、ⅣSb改ではない。フラッシュレール付なので、ⅡDでもない。

ここからが問題。フラッシュレールの接点がXに成っている。ⅡF改はXでなかった?

既に、7二台、P持っていた。コレクター魂が騒ぐ。色々、資料を調べだした。結果、条件に該当するのはⅡS改。

55年4月。ⅡF改と共に、このシリーズ最後の物。何故か生産台数がⅡSに含まれ不明。PX販売品のⅡF改の方は、輸出扱いで2500台

ⅣS。ハードオフのジャンク。ⅣSbと成っていた。此方も?

此方は、フラッシュレールは有るが、X接点ではない。ⅣSbの前、ⅣSであった。直ぐⅣSbに成るので、生産台数7000台。

ⅣFのスラング。私が耳にしたこと。F評価が4こ。此れは、軍隊での落第。此れでは、PXで販売できないから、との事。

ⅣSとⅡS改を比べる。一般に、シャッターダイアルの回転部分と、フイルム残数ダイアルが目立つ。

使い比べると、低速シャッターの等倍、ファインダー接眼部の拡大がある。

特にファインダー部の拡大は、老眼の私には、有難い。二重像が遥かに見やすい。

ⅡS改。OHしているので、各部の作動はスムーズ。ライカⅢfと比べても、全く差が無い。一眼変倍ファインダー。バルナックライカより遥かに使いやすい。

Ⅴの直前の物。バルナックキャノンとして、完成している。

フイルムの切込みは厄介だが、これを除くと、常用できる。

最近気付いた事。私、ゾルキー用のターレットファインダーがあった。

アクセサリーシューにこれを付け、変倍を1,5倍のする。

これで28~135レンズ全て使える。最強のバルナックである。

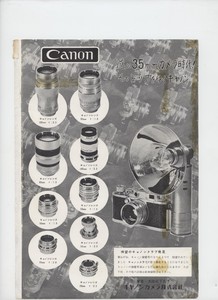

画像は、54年10月、創刊当時のカメラ毎日。フラッシュ付きⅣSbと交換レンズ。

ナースマン

ナースマン  2017/11/25(Sat) 06:07 No.1035

2017/11/25(Sat) 06:07 No.1035

便宜上"Canon"のバルナックタイプと呼称していますが、キャノンオリジナルの形態を採ったほぼ最終型です。

ライカのⅢfに肩を並べる機種と云われています。

単純にカタログ上の数値はなるほどではありますが、使用感と云った情緒に訴える部分ではちょっと分が悪そうです。

ボディーのメッキは後年の機種と比較すると多少キラキラしています。グッタペルカも艶が有ってスベリ易い感じです。

内部ダイキャストは肉厚で頑丈そうです。これは技術的には同年代のドイツの水準には至ってはいない様です。

なんとなく各部のクリアランスはライカと比べると大きめです。しかし当時の最高峰だったのは十分うかがえます。

ちょっと見ずらいのですが、スローダイアルの1/15と1/30の間に"X"の刻印が有ります。

シンクロタイミングの切り替えも自動で行いますが、いまだシンクロターミナルは独自のタイプです。

この頃のキャノンのテイキングスプールは良い工夫がされています。

スプールのボス部分を少し回転させると、スプリングの力で少し突出します。

フィルムを取り出す時などは便利です。もちろんそのままでもローレットが大きいので比較的楽に出来ます。

市販の個体にはこの純正スプールが一般的なモノになっている事が有りますので、購入される場合はご注意です。

ファインダーは左手側のライカの視度調節レバーの位置に有るレバーで回転させます。

ファインダーの精度向上のために接眼窓が小さいので、一日使用していると涙ナミダになります。

こんな時は単独ファインダーの使用をオススメします。ただし、次のⅤ型が備えていますパララックス補正ピンはまだ有りません。

とは云え、現在主流となっている広角レンズを使う仕様にはまるでなっていません。

使用にはご自分でアクセサリー等の工夫が必要です。それがまた楽しいのです。

小型でギッシリ感が有り、当時の最先端技術力を感じるにはとても良い機種だと思います。

efunon

efunon  2017/11/25(Sat) 10:08 No.1036

2017/11/25(Sat) 10:08 No.1036

efunon

efunon  2017/11/25(Sat) 10:27 No.1037

2017/11/25(Sat) 10:27 No.1037

ダイキャストの肉抜き、ライカとの違い。

まず底蓋で比較<クラシックカメラ専科5、ライカ型カメラ>による。

ライカⅢ。30,2×133,4mm。

ハンザキャノン。30,5×136,1

キャノンSⅡ。30,8×136,0

キャノンⅡD。30,7×136,5

ゾルキー4。33,9×143,4

これを基に、私の現物比較。

フェドレンズ付き、戦前型フェド。ズマール付ライカDⅡと比べると、50g弱重い。裏蓋、一見交換できそう。フルコピーなので、裏蓋もほぼ同じ。

然し、ダイキャストの厚みなどが違う。其の儘では交換不可。

ゾルキー4と4K。此れも一見交換できそう。しかし交換すると、どこかゴリゴリ感が。

やすり掛けすると交換できると思うが、多分光漏れが。

生産台数を考えると、交換できないのが不思議」。

ライカⅢ系。基本的にどれも同じ。交換可能と思う。

ⅡとⅢは、ダイキャストの違いで、交換できないと思う。

私のⅡS改。裏蓋が擦り傷。一方。ⅣS外観は全く問題ない(もともと部品取り用に購入)

試しに、裏蓋交換してみた。全く問題ない。光漏れもなさそう。

キャノンの精度は高い。ここでよからぬ考えが。

ⅣSのフラッッシュレール接点。ⅡS改の物と交換したら?

これってⅡF改?発売時期も同じ。個体Noでの区別も無理。

ミヤテックの整備記録を付け、ネットオークションに出したら?

私、弄るのも好きなので、自分で整備したものや、改造した物も多い。

コレクターとして、後の人が悩むものを出したくない。

なので、オークション等、出したことが無い。此れで個体が増える。

キャノンRF。自分で個別表示しようかなあ?でもそれほど知識が無いし、個体も持ってないと思っていました。

個体の画像、撮影画像は皆様に任せます。私は資料画像を掲示します。

PHOTOGURAPHY,DECEMBER,1954

ナースマン

ナースマン  2017/11/25(Sat) 17:00 No.1039

2017/11/25(Sat) 17:00 No.1039

ライカⅢはダイキャスト製では有りません。Ⅲbで一部が、ⅢCでダイキャスト化されます。Ⅱ型も同じです。

ダイキャスト化に伴って寸法も変わっていますので、互換性についてはご注意下さい。

ちなみにライカのボディーの水平断面形は半円を直線でつなげた形ですが、キャノンのそれは8角形になっていて、

外観上の特徴になっています。

efunon

efunon  2017/11/25(Sat) 21:45 No.1040

2017/11/25(Sat) 21:45 No.1040

バルナックライカの底蓋。

Ⅲf。Ⅱfと併用できる?思うに、ⅢCもできるかも?どちらも私持ってない。推測ですが。

DⅡ。Ⅲfとは併用できない。私のⅢf(セルフ無し)とDⅡ。

基本的に、サイズが違う。同じバルナックライカでも、全く違う。

シャッターのガバナーからして違うので、サイズが違う?

バルナックキャノン。ⅣSbとⅣSb改。ⅣS~ⅡF改を含め、全て同じサイズと思う?

先に述べたように、ⅣSと、ⅡS改は交換可能。

ナースマン

ナースマン  2017/11/25(Sat) 22:07 No.1041

2017/11/25(Sat) 22:07 No.1041

この時代、少し検索すればだれでも様々な情報を入手出来ます。

その様な情報よりも、実際にお使いの方のお話が聞きたいと思います。

カタログや雑誌のデータでは差が付かなくても、実際に使用してみると違う。そんな部分が大切だと思いこのスレッドを作りました。

efunon

efunon  2017/11/25(Sat) 23:41 No.1042

2017/11/25(Sat) 23:41 No.1042

いまだ回転二軸式のシャッターダイアル等が醸し出す雰囲気はⅣSb改の外観を変えただけか?の様にも思えます。

変倍ファインダーはとても便利なのですが、ⅣSb等が採用した左側面部のレバー方式の切り替えの方

が操作性は良い感じです。V-Tで採用された接眼部近傍のダイアルだと、精密なピント合わせの度に

アイピースから目を離さなくてはいけません。

この機種(Lシリーズ)まではゴム引き布幕シャッターが選べます。ステンレスシャッターがうるさい訳

ではありませんが、現在でもメンテナンスが容易な布幕式の安心感はこの機種の寿命を長くしていると思います。

efunon

efunon  2017/11/26(Sun) 00:26 No.1043

2017/11/26(Sun) 00:26 No.1043

手元にこの85mmファインダーが有ります。このファインダーをニコノスの80mmの陸上用ファインダーと比較してみました。

見え方には製造時期の差が有りますので触れませんが、その画角には殆ど差が有りませんでした。

以前にもどこかで書いたのですが、キャノンの距離計連動の85mmレンズはまだ入手が比較的容易です。

キャノンにしろライカやニコンもブライトフレーム式の85mmファインダーは見つけるのは大変ですが、

ニコノスの80mmファインダーは比較的アチコチで見かけます。

もし必要なら流用も可能だと思います。

efunon

efunon  2017/11/26(Sun) 10:37 No.1048

2017/11/26(Sun) 10:37 No.1048

キャノンは、この巻き上げ方式がお好きだった様で

その後のキャノフレックス等もこのトリガー巻き上げを備えていました。

ライカビッドの様に装着するカメラ側の調整などは必要な異様で助かります。

これを付けると重くなりますが、驚くほど軽快に撮影ができます。

ゆうれい

ゆうれい  2017/12/10(Sun) 00:57 No.1076

2017/12/10(Sun) 00:57 No.1076

何度購入しようと思った事か。でもボディーよりも流通価格が高価なので、踏みとどまりました。

キャノンはトリガー巻き上げを最後まで推していましたね。三脚穴がボディーの端に有るのはこの為と思うほどでした。

efunon

efunon  2017/12/10(Sun) 08:00 No.1078

2017/12/10(Sun) 08:00 No.1078

ゆうれい

ゆうれい  2017/12/10(Sun) 23:12 No.1081

2017/12/10(Sun) 23:12 No.1081

1軸不回転シャッターダイヤルを採用、露出計連動を達成しています。

比較的基線長が長く、精度も信頼できます。

トリガー巻き上げのTと1作動レバーのLは、巻き上げ形式が異なるだけでスペックは同じです。

トリガー機構が入っているTの方がボデイ高がわずかに大きく重くなっています。

1990年代RFブームの頃には手が出ない価格帯でしたが、最近では手が出しやすいレベルに落ちてきています。

高級機だったためか大切にされ機能を保っている個体が多いように思いますが、Tはトリガーが金属摩耗でトラブルを抱えている場合があり、Lも巻き上げ系が微妙にスリップする個体もありますから、購入地にはよく検討すべきでしょう。

一昨年店舗で手頃なTに遭遇し、トリガーは未体験でしたので物珍しさもあり手元に来ましたが、一月ほどでワンストロークで巻き上げられなくなり店舗に戻し修理に入ったものの、要の真鍮部品が摩耗で再生不能になっており、長期入院。

トラブル箇所以外の使い勝手が良かったので、つい同じ店舗のVILに手を出してしまいました...その後VTジャンクの部品を移植しVITも完成、2台態勢になってしまったものです。

こう言ったときは信頼できる店舗で購入するありがたさが身に染みます。

写真:左VIT、右VIL

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/12/12(Tue) 00:11 No.1083

2017/12/12(Tue) 00:11 No.1083

ノブは押し込んである状態では空転しフィルムは動きませんが、トリガー巻き上げに従い中央の軸が回転し巻き上がっているインジケーターになります。

背面ボタンを押しノブを引き揚げると内部の軸と噛み合ってノブ巻き上げ出来るようになります。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/12/12(Tue) 00:13 No.1084

2017/12/12(Tue) 00:13 No.1084

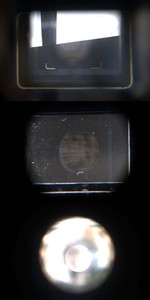

上は50位置の等倍、50,100mm用パララックス自動矯正アルバダブライトフレーム。

中は35位置0.65倍フレーム無し(画像では見えませんが中央は虚像二重像あり)

下はMag位置:1.55倍 距離計含む拡大像

私は所持する前はMag位置で100mmのフレーミングが出来ると思っていましたが、このように円形視野なのでフレーミングは50位置にダイヤルを戻し、ブライトフレームを出す必要があります。

100mmf3.5あるいは絞り込むなら、距離計基線長は短くても50位置のまま測距してOKでしょう。

しかし100mmf2開放を使うなら、ファインダーはMag位置にして距離計精度を確保し、アクセサリーシューに100mm専用か、望遠用ズームファインダーを付けて二眼式として使う方が、持ち替えてファインダー切替するよりも実際的ではないかと思います。

このとき、VからVIに装備された外付けファインダーのパララックスをボデイ側のロッドで制御し自動補正する機構が役に立ちます。

キヤノンの外付けファインダーには、ボデイ補正に対応したものと、一般用のパララックス手動矯正のものがあり、VT、VITには前者の専用品を使う方が便利でしょう。

後期のキヤノンRFだけにある優れた機構ですが、残念ながら7以降には採用されませんでした(ボディ内蔵フレームがあるから不要なのでしょう。)

35mm位置はブライトフレームがなく視野全体で判断します。パララックス補正は入りません。実用的には問題ないと思います。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/12/12(Tue) 00:25 No.1085

2017/12/12(Tue) 00:25 No.1085

専用グリップが存在しますが、ちょっと手に入りづらくて...

スリックのバーチカルグリップや、このマンフロットのゴム雲台などを付けています。

ゴム雲台は三脚ネジが付いていて多少の角度修正はゴムの弾力で行うもので、びよんびよん動くので固定は出来ませんが三脚でもトリガー巻きできますし、グリップとしてもなかなかのものです。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/12/12(Tue) 00:30 No.1086

2017/12/12(Tue) 00:30 No.1086

ファインダー倍率0.8倍固定で変倍は省略されましたが、ファインダー光学系が見直され基線長が長くなったため、VIの50mm位置より有効基線長が長く、精度はPに次ぐものです。また35mmフレームが内蔵され、有効基線長も長いため35mmはVIで使うより7のほうが使いやすいと思います。

逆に85mm以上の大口径は不利であり、使い分けができるでしょう。

ただし、85と135のフレームが内蔵されたキヤノンRFは7と7Sだけであり、快適に使える面もあります。

7が登場した頃は、一眼レフが台頭してきた時代に一致し、利点欠点がせめぎ合っていました。

大口径標準から広角に掛けてはRF用の画質、コンパクトさがリードしていたと思います。

キヤノンRFの終盤を飾るレンズ群は、今手にとっても驚くほど優秀な性能です。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/12/12(Tue) 00:43 No.1087

2017/12/12(Tue) 00:43 No.1087

貯めていないで出しましょう!

キャノン7は、ファインダーをメンテナンスして実際に使ってみますと凄い機種であることが判ります。

名機の誉れ高いⅣSb改などと比較しても別モノです。再評価されても良いと思います。

ステンレス幕のシャッターがヨレている個体も多いのですが、丁寧に探してみると、安価で綺麗な個体

に出合えるのも7の良いところだと思っています。

セレンの露出計は意外に動かないモノは少なく、なんとか振れるものが多いです。十分目安になります。

最近、カメラにメーターが入っているモノが無くなり、逆に非連動露出計を積んだ機種を探し出して使っています。

efunon

efunon  2017/12/12(Tue) 22:43 No.1088

2017/12/12(Tue) 22:43 No.1088

偏見を交えて私なりの寸評を致しますが、キヤノンについては先達が数多いので恐縮です。

今はVIと7ボディに合わせ、内蔵フレームがある焦点距離の後期型を残しています。

50mmf1.4

最短1m、フィルター径48mm。円筒形カブセフードあり。

数が多く安価なレンズですが、非常に性能が高く、今使っても一線級の描写だと思います。

丁寧に収差補正され、開放から全画面均質でかなり尖鋭な像を結び、少し絞るとコントラストが立ち、信頼しています。

ただしカラーの鮮明さは最高とは言いませんが、そこそこ悪くないはずです。

3回売ったり買ったりしましたが、どの個体もよい物でした。

最初はミノルタCLに付けて暗所撮影、精度不足は数撃って補いました。

2代目は7Sとセットで、まもなく金策に消え、3台目はもう手放さないでしょう。

50/1.2も7Sと共に出入りしました。

記憶では、1.4よりハロは多いけど開放でもそこそこのコントラストがあり、非常識なほど大きくなく、良いレンズだと思いました。

後期の50/1.8や2.8は非常に曇りやすく、市場で綺麗なレンズを見付けられません。あれば安価なので試したいのは山々ですが。

ボケは私は全く朴念仁で、もしご評価を頂ければ幸いです。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/12/14(Thu) 19:50 No.1089

2017/12/14(Thu) 19:50 No.1089

後に日本メーカーがどんどん広角寄りにレンズを発表して行きましたが、やはり35mmはRF機広角の定番。

当初外付けファインダーを要しましたが、RF末期世代ではボディのファインダーが広角化、マルチフレーム化され、ボディ単体で気軽に使えるようになりました。

キヤノンは初期セレナー35mmf3.5、3.2、2.8を経て、キヤノン名でガウス型の2.8、1.8からf2,1.5に変遷しました。

ライツの形状に準じたクラシックな旧型も美しいのですが、キヤノンV以降には寸胴で素っ気ない後期型が似合う、かも。

私は借用1.8と、こちらの2,1.5の経験があります。

1.8は開放では少々ハロがありますが解像力は優れていて、f2-2.8に絞るとすっとコントラストが立ち上がり、周辺の甘みも消えて素晴らしい描写になります。真鍮が多く使われずっしり重量感があるレンズです。

35mmf2,フィルター径40mm、最短1m、ズミクロン35用角形フードがフィルターとレンズネジ部との間に噛むので便利に使えます。

f2はきわめて近代的な描写で、開放からコントラストが高く、四隅まで整った画質に驚かされます。絞れば見事な尖鋭度で、友人のズミクロンM6枚角付きと比較しても、一歩も引かないレベルです。

鏡胴が軽合金主体になり、レンズ自体も前後長が短くf2とは思えない小型軽量レンズです。

余談ですが、近年再登場したL39レンズはいずれも周辺描写はキヤノンf2に負けます。わざと像面を曲げているのじゃないかとも思いますが、それにしても四隅を捨てているとしか思えず、結局キヤノンに戻ってきてしまいました。

35mmf1.5 フィルター径48mm、最短1m,フードはhamaの角形49mm用を適当に付けてます。50/1.4用オートアップが共用できます。

1.5は、ズミルックス35が最近高くなりすぎてお手上げになったので、代わりに(失礼!)入手しましたが、開放ハロは多分ズミルックスより少なく、逆光はそれより強く、絞った時のシャープネスは同等以上じゃないかと思います。真面目に作られているなと思いました。f2に絞ると僅差で35/2に劣りますが、f2.8に絞ると見分けが付かないほどで、f2のレンズを内蔵しているのと同じという感覚です。

左:キヤノン35mmf2.0,右:キヤノン35mmf1.5

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/12/14(Thu) 20:16 No.1090

2017/12/14(Thu) 20:16 No.1090

RFで100mmを採用し普及させたのはキヤノンくらいかと思います。他社でも大珍品はぽつぽつあるみたいですが、大概90の次ぎは105でしょう。

つまり他のカメラでは使いにくくなります。内蔵100mmフレームをもつ他社L39ボディはヤシカYFくらいかと。

外付けファインダーなら何の問題もないか...

セレナーにはf4がありますね。美しいクロームの重いレンズです。未経験。

キヤノンf3.5には多くのバージョンがあり、私のは経験した2本とも軽合金白黒ゼブラと言われるタイプです。

キヤノン100mmf3.5 フィルター径34mm、最短1m、回転ヘリコイド。円筒形フードあり(少し短すぎますがファインダーを蹴らないためこれでいい?)

非常に小型軽量で細く、ライツミノルタ用90mmf4より細く軽く明るいです。

性能は驚くべき高さで、コムラー105/3.5と比較したら歴然、逆光耐性も月と素盆ほどの差がありました。ニッコール105/4より解像力が勝っています。現代の100mmクラスと較べても水準以上で、後にフレックスR用に転用されたのもわかります。

携帯性を重視する時には気軽に持って行けるのもよいですね。

残念ながら曇った個体が多いようで、折角の逆光耐性がなくなりますので購入時には注意が必要です。

100mmf2 フィルター径58mm、最短1m、回転ヘリコイド、円筒形フードは200/3.5と共用。

RF末期に出た明るい中望遠。大きく重いので気合いを入れて持ち出します。これを付けたらこれ一本という割り切りです。

RやFD時代には100はf2.8止まりで、newFD後期にようやくf2が登場しました。それやEOS用と比較すると流石にコントラストが低いですが解像力は負けていません。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/12/14(Thu) 20:39 No.1091

2017/12/14(Thu) 20:39 No.1091

キヤノンV以後のパララックス自動矯正対応ファインダーのひとつ。

85mm~135mmには単体ファインダーも存在しますが、拙宅にはありません。

偶々85~135mm用ズームファインダーが近くの店舗にあったので使っています。

旧来の機種向けにパララックス手動補正タイプも併売されたはずです。(単体はよく見掛けますがズームに手動補正型があったかどうかは不確か)

変倍するのでフレーミングしやすく、またレンズの距離環を回すとファインダーが連動して自動的に下を向いていくのが嬉しいです。

efunon様がVでご指摘のように、V~VIの変倍切替はファインダーアイピースの直ぐ右下にあり、フレーミングしながら切り替えることは困難です。

確かにVISbの巻き戻しノブ基部のほうがファインダーから眼を離さず、左手の手探りで切替可能なので操作性がよいのは明らか。

どうしてV以後に改めなかったのか。

そうするとMag位置で距離計精度を高めることと迅速なフレーミングとを両立するには、外付けファインダーという妥協になってしまいます。

とはいえ外付けファインダーは慣れると楽しい作業です。

ここでパララックス手動変換が入ってくると大変なのですが、キヤノンは自動ですのでありがたい。

100mmとなるとパララックスによる撮影範囲移動はかなり大きいのが、ズームファインダーを覗くと実感できますので。

試写では最短1mまで大変精度良く合焦していました。信頼できるのが何より安心に繋がります。

さてズームファインダーにある他の焦点距離:85,135もほしくなってしまうのが欠点ですね....

7sと共に去ったレンズに85mmf1.5がありました。白黒ゼブラ仕様。

中玉のコーティング部分が曇りやすく、簡単に分解清掃できるのが仇になり、内部コーティングが随分禿げていました。

それとは関わりないとは思いますが、開放描写はかなりフレアっぽく、絞るとそれなりにシャープ。ただ7sの距離計では若干精度が心許ないのと、換金価値が高いので離れていってしまいました。

性能的には、後に試したズマレックス85/1.5や、エンナリート85/1.5と同格であったと思います。

おそらく85/1.9のほうが堅実な性能と想像し、機会があれば試したいけれど、後期型は最近あまり見掛けません。我慢我慢。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/12/14(Thu) 20:58 No.1092

2017/12/14(Thu) 20:58 No.1092

これはおそらくアマチュアが後塗りした艶消し黒のP

白墨入れはされていません。剥げて真鍮の地が露出しています。

仕上げがよいとはいえないためか、機械的,光学的には問題ないのに5千円ほどでした。

最近はクロームでも、似た相場でしょうか。

目立たない外観で大変気に入っています。

等倍ファインダーの35,50,100に対応するアルバダフレームが美しい。

35mmフレームは視野ギリギリ、端を確認するためには裸眼でも目をひと回し。そのため、50mmを使うのが最も快適。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/09/17(Thu) 19:19 No.1743

2020/09/17(Thu) 19:19 No.1743

キヤノンRF用外付けファインダーのうち、黒色円筒形の後期型には、このパララックス自動補正に対応したV, VI専用と、フット後部に手動パララックス補正レバーを持つ一般用があり、現在はV, VI専用は用途が狭いため求めやすい価格になっています。

VIユーザーなので、ボディ内蔵の35,50,100以外の焦点距離に対応したファインダーを探しているうち、色々見つけたので紹介します。

左から、28mm、85mm、100mm、135mm、85-135ズームファインダー

85,100,135はアルバダ式ブライトフレームを備える「ルミフィールドファインダー」です。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/09/17(Thu) 19:27 No.1744

2020/09/17(Thu) 19:27 No.1744

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/09/17(Thu) 19:33 No.1745

2020/09/17(Thu) 19:33 No.1745

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/09/17(Thu) 19:35 No.1746

2020/09/17(Thu) 19:35 No.1746

視野は同じサイズで、ズームにより像倍率が変化します。

ブライトフレームはありません。

クリック位置には、85,90,100,110,125,135の表示があります。

110ってロッコールくらいじゃないですか?125って存在するの?ご存知でしたらご教授お願いします。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/09/17(Thu) 19:41 No.1747

2020/09/17(Thu) 19:41 No.1747

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/09/17(Thu) 19:43 No.1748

2020/09/17(Thu) 19:43 No.1748

II型発売と同年に、新設計のf2.8バージョンが登場、併売されましたが、f2.8はキヤノン7Sと共にRF終焉まで供給されました。

f3.5II型は、全面クローム外観の前期型と比べ、V以降のキヤノンに共通な寸胴な意匠に統一され、没個性ですが、V以降には似合うと思っています。

画質は古風な印象。開放から中心は整っていますが、やや柔らかく、像高50%外は非点収差でエッジが甘く、四隅は完全にボケます。f5.6からコントラストが立ち上がり、f8で四隅以外はまずまず締まり、f11は四隅以外大変繊細な描写になります。四隅はf16で甘いながら解像し、中心はそれほど回析劣化が目立たないため、風景ならf16が推奨され、スナップならf8-11がよいかと思います。

最近α7Rで試写して驚いたのは、この28mmf3.5は色収差が全く見えないことです。

対称型なので当然ではあるのですが、再認識しました。

1980年代のレトロフォーカス型28mmを一緒に試写していて、開放絞り近くのコントラストやシャープネスは明らかに80年代レンズのほうが優れているのですが、周辺に出る色収差が低拡大(4つ切り程度)でも少し気になる程度に出ます。

結果絞った時にはキヤノン28/3.5のほうが非常に繊細な画質になります。

大変面白いと思いました。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/09/17(Thu) 19:52 No.1749

2020/09/17(Thu) 19:52 No.1749

何が(改)なのかキヤノンのサイトを見ると、シャッターダイヤル中心にレリーズ後の指標が付いた、

巻き上げノブにフィルムメモがついた、だそう。

店に聞くと、ファインダー接岸窓が大きくなっているそうです。見比べさせてもらいましたが確かに

ちょっと覗きやすくなった、のかな。

正面から見るとライカを見慣れると間延び、あわわ、キヤノン特有の1眼式RFのスッキリした外観です。

これは軍艦部にちょっとあたりがあるので相応に値引きされていましたが、二重像含めファインダーが

とてもクリアで、シャッター幕も新品のようだったのでお輿入れ。

efunonさまご紹介の、スプールのギミックも使いやすいですね。この個体は少し固定が固く、つまみを

飛び出させないと外し辛いです。

最近モノクロは長巻フィルムを常用しているので、一度マガジンをつかったみようかな。

ライカやニコンは高価で、コンタックスは数が少ないけど、キヤノンは割に安く豊富です。巻き上げが

多少でも軽くなるかも。

変倍装置はV以降より使いやすい位置にあります。元々基線長が短いので、大口径開放や長焦点には必須

の機構かもしれません。

これもefunon様ご指摘のように、50mm以外のレンズに対する配慮はないので、かなりの手間を甘受し

て交換レンズを使わねばなりません。

ものぐさな私は、とりあえず標準レンズを付けて楽しんでいます。50mmでもf4、余裕をみてf5.6なら

標準倍率、それより開くならx1-x1.5で一度焦点を確認しますが、これがとても安心感が高くて嬉しいですね。

れんずまにあ

れんずまにあ  2021/01/28(Thu) 22:07 No.1785

2021/01/28(Thu) 22:07 No.1785

また、最初に購入した時にギョツとしたのが、レンズマウント側から見るとドラムに巻き取られた布幕が露出している点です。

最初は部品の欠品だと思いましたが、販売店のご主人に何台か見せて頂いて納得した次第です。

れんずまにあ様の画像から察するに、革ケースの乾燥が進んでいる様に思われます。

特にストラップは過乾になると大変に脆くなりますので、靴店に売っているミンクオイルを刷り込んでおく事をオススメします。

たっぷり塗り込んで一晩置くと、柔軟性が復活すると思います。あと、ケースのヒンジ部に塗っておくと破断を避ける事が出来ます

efunon

efunon  2021/01/30(Sat) 23:10 No.1788

2021/01/30(Sat) 23:10 No.1788

そのあたりの2ページほどから,いくつかかいつまんで概要記載します.

・日本工学がひたすらS型を作っている間,キヤノンは6種類の新型を発売した.

・その中には数ヶ月だけで姿を消したものもある(III型のこと.IIBに1/1000を加えた改良型でシンクロがなく,つなぎの製品だったという評価)

・このようにキヤノンは日本光学に対する対抗意識が激しかったが,当時の日本光学側はそうでもなく危機感希薄

・S2型が12/10に発表されることになったが,あろうことか日本光学の重役がキヤノンにその旨を知らせに行った

・ⅣSb改が12/8に発表された.「ⅣSbをほんの少々改良しただけとしか思われない」と記述

・ニコンS2は発表と同時に発売開始だったが,ⅣSb改の実際の発売は翌4月だった

・これらのことから,ⅣSb改の発表会はニコンS2の発表に水を刺そうとしたという世間の評価も少なくなかった

というような内容です.

かなり偏った見方かもしれませんが,ニコンとキヤノンはレンズの供給不足などで関係悪化が進んでいたのは確かのようです.

なお,「明るい暗箱」は技術的内容のほか,会社経営・マーケティング・広告などの視点が強めの書籍です.ブロニカなども歴史を掘り返していると,労働争議や経営危機,創業家のことなどいろいろ見えてきて,カメラの更新や継続・ディスコンなどは,必ずしも技術的理由に基づいていない・・というよりむしろそういう外的要因のほうが大きいのかも・・と思うようになりました.キヤノンもいろいろあったのだろうなと思います.古くは初期のカンノンと内田・吉田の濡れ衣事件とかもあるし,ライカの特許回避有無や微妙に違うマウントなど,いろんな苦労の跡が見えますね.1950年代後半になると独自技術への自信が深まり,V 系から 7, P, Canonet あたりに向かって一気に組織的になるといいますか,古い体制からの脱却を感じます.

日浦

日浦  2021/01/31(Sun) 00:58 No.1791

2021/01/31(Sun) 00:58 No.1791

キャノンIVSb(改)で一つ抜けていました。

シャッタースピードが倍数系列になった事により、1/15のシャッタースピードに対応するスローガバナーが新たに必要になりました。

これには開発に苦労したそうで、ユーザーから見れば気付かない中に技術者のかたのご苦労が有ったそうです。

実際に分解して確認した訳ではないので、アヤフヤなのですが、確か2重構造を採用されたのではなかったでしょうか。

この辺りは知見を持つかたのご意見が聞きたいところです。

efunon

efunon  2021/01/31(Sun) 08:19 No.1792

2021/01/31(Sun) 08:19 No.1792

倍数系列シャッターはキヤノンサイトにあったけど書き忘れていました。

単に目盛りを刻み直すだけではなく、ガバナー新設など手間がかかっていたのですね。驚きです。

使う側からすると、低速別に回転シャッターダイヤルで、倍数にしてもそれほどメリットあったのかなあと思うのですが、

何か目先を変えないと新製品にならない苦悩を感じました。

ケースのメンテについてはとてもありがたい助言です。家族に靴用ミンクオイル借ります。

この店舗では特にセットになっていたわけではなく、山積みケースの中から合致しそうなのを選んだので、本当に

IVSb用なのか全く自信がありません。

日頃ケースはバッグの中でカメラが擦れない役割で、ストラップは首にかけないことが多いです。

というのは昔ローライのストラップでワイシャツをひどく汚したことがあったので。

確かにかけた時に切れるのは恐怖です。知人が2.8Fを落下破損させて頭抱えていました。

日浦様、カメラレビューに「明るい暗箱こぼれ話」が連載されていて,本編に興味が出て随分昔に読みました.カメラレビューは時々読み返しているけど本編はわすれてしまって...,また読み返します.

れんずまにあ

れんずまにあ  2021/02/01(Mon) 18:09 No.1797

2021/02/01(Mon) 18:09 No.1797

ツェルトシックス

1954年ツェルトカメラヴェルケ(東独)

6x6cm判スプリングカメラ、120フィルム専用。

重量約900g、ケースは200gくらいあるのでトータル1.1kgを超える。

一眼式距離計連動。最短1.5m(5ft)

レンズ:Carl Zeiss Jena Tessar 80mmf2.8

シャッター:Tempor 1/250-1, B,チャージは手動。

後に自社製テンポールシャッタをやめ、シンクロコンパー(1/500)やプロンターSVS(1/300)を導入、プリモター80mmf3.5モデルも追加されました。

利点:全群繰り出しの明るい80mmf2.8レンズ。フィルター径40.5mm

非常に高精度。

レバー巻き上げ、二重露光防止機構の速写性。

一眼式距離計パララックス自動補正ファインダー。

欠点:重い。分厚い。正直これを持ち出すくらいならTLRのほうが軽快かも。

作りが荒い。東独に共通している。操作は固く金属加工仕上げが投げやりで手が切れそう。

使い方

フィルム装填:右にフィルムを入れ左の巻き取り軸にリーダーペーパー先端を噛ませ、左手側レバーを巻いてスタートマークを合わせ裏蓋を閉め、背面ボタンを右横にずらせてカウンター手で回し△マークに合わせる、カウンターを見ながらレバーで1まで巻く。

前蓋は正面上部のロックボタンを下へずらせば、かなり強いテンションで激しく開くので手を添えて優しく軟着陸させる。

前板下部に焦点調節レバーがあり、二重増合致式距離計ファインダーで合わせるか、軍艦部の距離目盛を合わせる。

シャッターセットはチャージ前に行う。またチャージ状態で蓋を閉じられない。

ボディ前面右手側にレリーズレバーがある。

写真上は無限位置、下は最大繰り出。ライズがわかる。

れんずまにあ

れんずまにあ  2021/01/02(Sat) 17:38 No.1776

2021/01/02(Sat) 17:38 No.1776

各部の精度や、パラ補正ギミックなど盛り沢山なのも一因ですが、スーパーイコンタと比べてもかなり重量級です。

撮影結果は十分良いのですが...

66スプリングで最小クラスのベッサ66と並べてみました。

ベッサ66はコートのポケットに入れて携帯できる別格のコンパクトさ。

れんずまにあ

れんずまにあ  2021/01/02(Sat) 17:42 No.1777

2021/01/02(Sat) 17:42 No.1777

れんずまにあ

れんずまにあ  2021/01/02(Sat) 17:45 No.1778

2021/01/02(Sat) 17:45 No.1778

ライバルといえば明るい80mmを装備したイコンタ最高峰のスーパーシックスでしょう。

ツエルトシックス スーパーシックス(532/16)

重量 880g 990g (GF670: 1000g)

レンズ 東独ツァイス(コート) 戦前ツァイス(ノンコート)または西独ツァイス(Tコート)

Tessar80/2.8 Tessar80/2.8,

Primotar80/3.5 Tessar80/3.5

フィルタ 40.5mmスレッド スレッドなし.K-37かぶせ

焦点調節 全群繰り出し 前玉回転

ベッド下部レバー ドレイカイル部ダイヤル

最短距離 1.5m 1.8m (GF670: 0.9m)

近接補助 存在を知らない コンタメーター(戦前,戦後モデルあり)20cmまで

パラ補正 あり なし

シャッター 前述3種 コンパーラピッド1/400かシンクロコンパー1/500

チャージ後前蓋閉禁止 チャージ後前蓋開閉自由

レリーズ ボディ右手レバー ボディ上部ボタン

二重露出防止 二重露出防止

巻き上げ レバー自動巻き止め ノブ,ハンドル起立.自動巻き止め

撮影枚数 12枚 11枚(戦後V型は12枚という?)

ポイントは、スーパーシックスで最短撮影距離が異様に遠いこと(50歩100歩とも言うが)、全群繰り出しと前玉回転との差でしょう。

前玉回転ではおそらく3から10mくらいの有限距離を基準に最適なレンズ間隔を置き、無限と最短は最適間隔からずらせて焦点を合わせるため、

性能劣化が避けられません。最短が1.8mと遠いのも、それ以上近寄ると収差が無視できなくなる、さらにドレイカイルの連動限界にも

影響されると想像されます。

開放f値がf3.5の距離計連動スーパーイコンタでは、6x9で1.5m、645で1.2m、に対し、非連動距離計のメスイコンタ(524/16)では

1mまで近接可能です。

ツェルトシックスではドレイカイルでなく機械連動距離計を使っているにしては最短1.5mは遠いですが、明るいレンズは精度を要するので

止むを得ないかもしれません。

ツェルトのVEBカールツァイス製シャッターは最高1/250と物足りないですが、アシストスプリングは頻用しないと考えると悪くないでしょう。

比較表では見えてこない実際の操作感触は、圧倒的にスーパーシックスの質感が上です。操作すべてにおいてツェルトは固く重い。

シャッターブレに繋がりかねません。

レバーの優位性も、私はそれほど感じませんでした。

徹底的に比較していないけど、無限や最短の画質でも、スーパーシックスが大きく劣ることはないと思います。

スーパーシックスは11枚しか撮影できないのは、困ったことです。スタートマークより2cmほど手前から開始し、11枚後目分量で

プラス1枚は撮れるように思いますが、自己責任でお願いします。

ツェルトシックスはギミックが面白く、重厚で撮影結果が良いカメラです。使い込むと奥が深いと思います。

同クラスのレンズをもつTLRとどっちを持ち出すか大変悩ましいです。

れんずまにあ

れんずまにあ  2021/01/03(Sun) 12:00 No.1779

2021/01/03(Sun) 12:00 No.1779

FUJI G690 シリーズ(レンズ交換式距離計連動6×7、6×9 カメラ)

フジフイルムが1968年に発表したG690を始祖とする6×9サイズのレンズシャッター式レンズ交換が可能な

距離計連動機で、4機種あります。

・G690:

それまでは蛇腹むき出しだった6×9サイズをリジッドなボディーで実現しました。

ファインダーは少し青みがかった倍率0.75× パララックス補正式の採光式ブライトフレームでINF 84%

1mで96%の視野を持つレンジファインダーを持っていました。

レンズ交換時に使用する遮光幕が有り、遮光している状態だとファインダー左隅に赤いマークが出ます。

マークは出ますがレリーズ機構とは連動していません。 レンズはいわゆる傾斜カム(真鍮)です。

巻き上げは4機種共通で2回巻き上げです。

・G690BL:

G690のレンズ交換時のフ-ルプルーフを強化したカメラです。遮光幕が開いていないとレリーズ

出来ません。外観上はファインダー周りの縁がブラックになっています。

この機種まではレンズマウントが真鍮のクロームメッキ。距離計ロッドはリジッドです。

・GL690:

G690BLの機構を見直しボディー全面にレリーズボタンを増設し、ファインダーの視野率をINF 92%

1mで95%に改良しました。

この機種から距離計ロッドがボールエンドになり、マウントはアルミの黒色アルマイトになりました。

・GM670:

GL690をベースにフォーマットを6×7サイズに変更した機種です。この機種から交換レンズの

別売ファインダーに6×7の目盛が加わりました。

余裕の6×9サイズはアスペクトレシオが135とほぼ同じなので、使ってみると非常に使い易い機種です。

画角は焦点距離を半分にするとほぼ135の感覚になります。

市場にはものすごく使いこまれた個体も多く、飾り気のない頑丈な特徴を良く物語っています。

逆に云えば華が無いので、中判最初に一台にはなかなかなりません。

よくライカを大きくした様だと書かれることが多いのですが、CANON P を大きくした感じです。

FUJIのカメラの良い点はファインダーにNikonの丸形アクセサリーが共用できる(G690とBLは不可です、)事です。 アイカップや視度調整レンズは便利です。

この機種だけでは有りませんが、遮光に大きな発泡ウレタンが使用されていました。ちょうどレンズマウント

の辺りです。これが加水分解を起こし、内部の遮光幕周辺に付着し、動作不良を起こしている場合が有ります。

レンズ

新旧合わせて7種が発表されていますが、細かく見ると初期はピントリングが金属でクロームとブラック。後期はゴム巻き等の違いが見られます。

機械式のレンズはセイコー#0のリーフシャッターが搭載されています、レンジはB.1~1/500 AE100mmは8Sまで有ります。

レンズ銘 スペック 群/枚 最短撮影距離 フィルター径 etc

・FUJINON SWS 50mm F5.6 6/8 1m φ72mm(ブライトフレームファインダーが有ります。)

・FUJINON SWS 65mm F5.6 4/8 1m φ72mm (ブライトフレームファインダーが有ります。)

・FUJINON SWS 65mm F8.0 4/6 1m φ72mm (採光式ブライトフレームファインダーが有ります。)

・FUJINON S 100mm F3.5 3/4 1m φ72mm (ちょっと太めのテッサータイプレンズ。)

・EBC FUJINON AE 100mm F3.5 3/4 1m φ72mm (外部測光式のAE撮影が可能なレンズ。)

・FUJINON TS 150mm F5.6 5/5 2m φ72mm (比較的入手しやすいレンズ)

・FUJINON TS 180mm F5.6 5/5 2.5m φ72mm (ブライトフレームファインダーが有ります。)

ご覧の様にフジノンで有名な多層膜コーティングはAEの100mmしか有りません。

ハイコントラストを求めるにはレンズ固定式となった後継機が良いと思います。

また180mmは距離計との連動がなかなか難しいレンズです。

画像は

左 G690BL 180mm F5.6とCANON P 100mmF2.0 右 GM670 65mm F8.0 と初期65mmファインダー

(実際はCANON P は100mmのフレームを持っています。画像はイメージです。)

記憶が曖昧ですが,G690BL はシャッターロックのほか,遮光幕を出さないとレンズが外れないようになっていませんでしたでしょうか.この遮光幕のシステムは特許になったそうで,特許切れ後,他のメーカが採用したと「クラシックカメラ専科」に書かれていました.

今となっては見かけなくなってきましたが,観光地での修学旅行のクラス写真など大人数の集合写真撮影などに多く使われていたほか,婚礼写真のスタジオではRB67の脇に抑え用に使われたり,庭園での写真など,ちょっとしたロケ撮影でも多用されていたようです.

その様になっています。それと注意しなくてはいけないのはレンズ交換の際の巻き上げです。良く1フレームムダにします。

efunon

efunon  2015/10/13(Tue) 20:20 No.22

2015/10/13(Tue) 20:20 No.22

現在、外観は綺麗でも内部のモルトプレンは大部分の機種に劣化が見られると思います。

整備される場合、特にフイルム室周辺の漏光には機械が大きいだけに十分注意して下さい。

G690用の望遠レンズです。左上は150mm、それ以外は180mmです。どれもフジノンの有名なEBCコーティングになる以前のレンズですが、フォーマットが大きい分余裕が感じられます。

もしスキャンしてUpされる場合は、わずかにシャープネス処理を入れると良いと思います。

efunon

efunon  2015/12/05(Sat) 22:49 No.96

2015/12/05(Sat) 22:49 No.96

中判カメラは大量生産品ではない面が大きいのかも知れませんね.

動きモノの撮影でRFカメラは結構便利な印象です.でも67-69で航空機撮影というのは物凄いことです.吃驚です.

れんずまにあ

れんずまにあ  2015/12/06(Sun) 10:08 No.101

2015/12/06(Sun) 10:08 No.101

釈迦に説法ですが、一眼レフよりもよっぽど楽です。

ピントは置きピンですし、ミラーショックは無いし、プロペラは歪まないし。

モータースポーツを撮る方や、航空祭で流し撮りなんて神業です。

昔、零戦がフラップを下げてランディングする所をKRで撮ったときなんてブレの山でした。

GLシリーズはファインダーが大きいので追うのが楽です。

efunon

efunon  2016/02/05(Fri) 21:49 No.146

2016/02/05(Fri) 21:49 No.146

まず、Gシリーズに比較してとても軽く感じます。

ボディートップカバーが樹脂化された事も有って、ピッカリコニカが出る少し前のMFコンパクト機を大きくした感じです。

ボディー剛性が低くなったためかスプリング等の内部振動のダンピングが良くなく、変な振動が手に伝わります。

裏カバーを開けるとレンズのヘリコイドが目に入ります。その他はGシリーズとさほど変わりません。

GW690Ⅱは全体にシンプル化を図って、より一層Pro化した様な印象です。

アマチュアが使用する分には操作上は少し面白味に欠けるかもしれませんが、6×9の精緻な画像をいとも簡単に得られる稀有な機種だと思いました。

efunon

efunon  2016/05/28(Sat) 19:41 No.237

2016/05/28(Sat) 19:41 No.237

私はG690レンズ交換系に手を出さなかったので。

数年前にGW690IIIと、GSW690IIを入手しました。

私もそれほど何本も通したわけではありませんが、ポジのあがりをみて何故今まで使わなかったか悔いる凄さです。

Gを知らないので、プラスチック化の功罪は初めて伺い、納得しました。

IIはまだ直線デザインで、フードが別売。IIIは有機的なデザイン、フード内蔵。

只今新旧取り混ぜて55-65mmクラスの6x7-6x9レンズ一気撮りをしています。

まだまだ撮り終わっていませんが、GSW690IIはその中で抜群の操作性と感じられました。

旅にこれを入れてシステムを組むか、しばし悩むサイズ重量ですが、一端持参して後悔はしないことでしょう。

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/05/28(Sat) 20:53 No.238

2016/05/28(Sat) 20:53 No.238

大きさは気になりますが一方で故障が少ない分、旅行には安心かもしれません。

いっそう、トップカバーを銀色に塗って昔のコンパクトカメラ風にしてしまおうかと考えたりしています。

そうそう、GW690ⅡはGシリーズと異なって縦吊りも出来る様になっています。でもどうも落ち着きません。

efunon

efunon  2016/05/28(Sat) 21:30 No.239

2016/05/28(Sat) 21:30 No.239

いくつかフィルムを確認したのですが、ピントの合ったところはかなりカチッとしています。

デフォーカスするにつれ、ある処からカクッと画質が変わる感じがします。

画質向上の意味ではなく、絞った方が良い結果になるかもしれません。

ボケはキレイというほどではないかも知れません。

被写界深度と相談しながら使うのが良いのかも知れません。

efunon

efunon  2016/06/11(Sat) 11:42 No.274

2016/06/11(Sat) 11:42 No.274

中判比較試写は恐ろしい重量になるので、担ぎ上げられる範囲で被写体を探しています。これを見て、バラ園もいいかなと思いつきました。

れんずまにあ

れんずまにあ  2016/06/12(Sun) 19:06 No.277

2016/06/12(Sun) 19:06 No.277

GW690はそれ以前のタイプと比較するととても軽く感じます。

FUJINON 90mmはG690シリーズのレンズに比べるとしっとり感は少ない様です。

今度比較してみます。

efunon

efunon  2016/06/13(Mon) 20:56 No.279

2016/06/13(Mon) 20:56 No.279

ネットで散見されるモルトプレンの劣化で、遮光幕の巻き取り軸が動作不良でも起こしているのかと思って底蓋を外してみると、

巻き取り軸を回転させるノブ基部のギアー周りに劣化したグリスがこびりついていました。

念のためにギア周辺をクリーニングしてみるとちゃんと動作する様になりました。

もし同様な症状でお困りなら、大した作業では有りませんので確認してみるのも良いかと思います。

撮影中に遮光幕が正常に巻き取れているかは遮光幕の巻き上げダイアルの位置で判ります。

efunon

efunon  2016/09/19(Mon) 14:12 No.395

2016/09/19(Mon) 14:12 No.395

1992年発売。

EBCフジノン 90mmf3.5(5群5枚クセノター変形)の性能には定評がある。

65mmf5.6装備のGSW69IIIがのちに登場し, 6x7,6x8のそれぞれ90mmと65mm装備の姉妹機があった。

操作はRF35mmカメラと共通し失敗しようがない確実さがある。

感触はプラスチッキーでペコペコしていて、重厚感に欠けるが多くの職業写真家に酷使される信頼性がある。

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/06/28(Sun) 12:03 No.1708

2020/06/28(Sun) 12:03 No.1708

このため、巻き上げレバーが短くなっていますね。

efunon

efunon  2020/07/04(Sat) 21:29 No.1709

2020/07/04(Sat) 21:29 No.1709

L39マウントのバルナック型カメラの特集。

今迄、個別にキャノン、ソビエトカメラ(フェド、ゾルキー)が挙げられている。

然し、本家ライカ、コピーライカ、何故か取り上げられていない。

国産品、ニッカ、レオタックス、ミノルタ等。カードン、リード等も。

最近、バルナックライカも、Ⅲg等、一部を除いて、価格が下がっている。先ずはこの辺りから。

最近Ⅲa手に入れた。沈胴ズマール付で、3万程。25万代、37年製。

流角窓の後期型。但しシャッターダイアルは、Ⅲと同じ小型。

中途半な張革張り直し、注油。少し弄られている(フルーツポンチかも)できる限り自分で整備。シャッターを含め、作動は良い。

以前から、エルマー付きのⅡ持っている。流角窓、28万代、38年の中期品。

更に、Ⅱのコピー。37年フェドⅠc(此方はソビエト時代にOH済)クローム、角窓。

戦前のフェドは、本体、レンズが個体合わせ。Lライカよりフラジンが短い(ライカとの本体、レンズの交換はできない)

基本的おさらい。ライカⅠに距離計が付いたのがⅡ。Ⅱに低速シャッターが付いたのがⅢ。Ⅲに1000sが付いたのがⅢa。

Ⅲaを一部ダイキャスト化、ファインダー窓と距離計窓を隣り合わせにしたのが、Ⅲb。ボデーをフルダイキャストにしたのがⅢc。

Ⅱは48年、Ⅲaは50年。生産期間が長く、戦後まで続いていた。

ⅡとⅢa、その他の違い。距離計が1,5倍拡大、シャッターにダンバー。Ⅲからアイトレットが付く。

ファインダー。距離計、ファインダー窓は離れている。然しイコンタ使いの私、あまり問題とは思わない。Ⅲbからの隣りあわせ、此れはもう1つ。キャノンの変倍1眼RFの方が、遥かに使いやすい。

シャッター。ダンバーが無いⅡ。結構振動と音が。Ⅲaの方が共に小さい。

因みにフェドⅠc。ほぼⅡと同じ。少し甲高い音。フイルム装填した状態だと、巻き上げが重くなる。此れはⅡも同じだが、ⅡはOHしてないので、フェドより、ごとごと感があり、フェドの方がスムーズ。

エルマー3,5。フェド3,5、インダスター10(フェドレンズをL39のフラジンに合したもの)この3種、画像を見ても、私には差が解らない。

ズマールF2。F5,3(大陸絞り)以下だと柔らかい。F9でやっと芯が出る。現役当時から、2Bのような柔らかさと言われていた。

Ⅲa1000sで、本体側がRFコンタックスに追いつく。

レンズ側、ゾナーを目指し、F2を出すも、やはりゾナーには劣る。

当時、エルマー付Ⅱが660円程。ズマール付Ⅲaは1000円程。

家が買える写真機であった。

その後、ズミーター、ズミクロンと進化。ズマールはクセ玉扱い。

ズマリットとズミルックスの関係に似ている。

Mマウントのズマリット。数が少ないので、それなり以上の価格。

Lマウントズマールは数が有るので、それほどでも。

デジタルの、硬く精密な画像を見ていると、逆に新鮮。

ホッとする画像。此れも有りだと思うようになってきた。

Ⅰ型。距離計無し、ファインダーのみ。A,B,Cに分かれている。

A。25~36年。基本的にレンズ交換できない(考えられていない)

B。26~41年。鏡胴部にコンパーシャッター付。イコンタに対抗、低速撮影を考えた。

然し、此れでは、距離を出すと、シャッターが回る。失敗作の珍品。31年以後は、半分注文生産。生産期間は長いが、総生産は1600台程。

C。30~33年。レンズ交換可能となる。但し、初期の物は個体合わせ。

31年。No55404以降、フラジンを28,8に統一(Lマウント)フランジ上部に0マーク付き。

Ⅰ型の巻き戻しノブ。Ⅱ型以降の物より、大きく、引き上げできない。

Ⅱ型。32~48年。距離計が付く(米国俗称D、国内俗称DⅡ)生産期間が長く、戦後まで。その為、種々変化が。

ファインダー窓。向かって右が流れた、流窓。同じく右上が丸い、角流れ。因みに、Ⅲc以降の物は角窓。

シャッターダイアル。初期、Ⅰ型と同じ15,5。Ⅲ型初期12,5。中期以降、13,5。Ⅱ型、Ⅲ型も同じ。Ⅲfからは、17。

巻き戻しノブ。Ⅰ型より小さく、引き上げ型。

スタンダード型。32~50年。此方も生産期間が長く、戦後まで。

Ⅱ型の距離計を外したもの(Cの後期型の再来)

戦後の物はⅠcのダイキャストボデーを使っており、低速シャッター部が塞がれている。

シャッターダイアル。初期の物はCと同じ15,5。

中期の物は、13,5、Ⅲ型のダイアルが使われている。

その為、低速部が20-1表示(勿論1秒はない)

私のⅡ、Ⅲa。共に13,5の、20-1表示の物。最初フルーツポンチかと思ったが、これで純正。

純正改造ライカ。ライツ社は、有料で、バージョンアップ改造している。

此れがややこしい。本来の個体No表示であるが、後期型に改造されているものがある。

個体合わせのⅠ、フランジを0に調整した物。

中にはCに距離計を組み込んだ物(軍艦部其の物を交換、元の個体Noを打ち込んだ物)スタンダードも同じ。

シャッターにダンバー組み込んだ物。ファインダーに視度調整を組み込んだ物。等々すべて純正品と認めている。

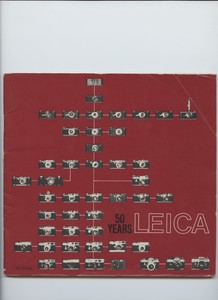

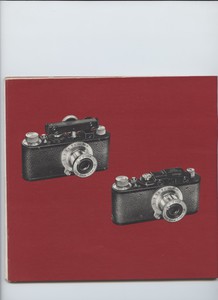

画像は、ライカ50周年のパンフレット。

Ⅰ型Cに専用距離計と、Ⅱ型の黒。巻き戻しノブの違いとか分かる。

ナースマン

ナースマン  2018/07/10(Tue) 07:31 No.1267

2018/07/10(Tue) 07:31 No.1267

私が所有する唯一のL39スクリューマウントライカ型カメラ。

ニッカから発売直前にヤシカによる買収により、軍艦部にはヤシカ刻印、正面にはNICCAの浮き彫りが施されたダブルネームになっている。

基本形状はライカコピーのニッカである。

前モデルのニッカ33=ヤシカYEは、従来機をレバー巻き上げにしたのみであった。

レバー巻き上げ、ノブ巻き戻し。低速シャッターダイヤルはボディ前面にある。

YEと大きく違うのは、

まず、ライカMのような裏蓋が一部開く形式でフィルムリーダー部を細長く切り取る必要がない。

次に、ファインダーが距離計別の二眼式から、採光式ブライトフレーム入り1眼式になった。

ファインダーフレームはパララックス自動矯正の50mmと100mmが常時出ており、視野全体で35mmに対応する。

1眼式ファインダーは見やすいが、距離計倍率が低下し基線長が短くなった。

100mm対応とはいえ、口径比が大きいと精度は保証できないだろう。

どちらかといえば暗い標準から広角が似合うと思う。

ヤシノン50/2.8が標準装着だが、固定鏡胴で嵩張りますし、最近結構な価格でちょっと手が出にくいです。

暗めの標準を探して彷徨していますが、運が悪くよい出会いがありません。

セレナー、シムラーの5cmf3.5を試したけど程度が悪く今ひとつでした。

ニッコールf3.5はまずまずながら、固定鏡胴で重い。

目下もっとも高解像力だったのはインダスターです。でも非常にフレアっぽくて鏡胴反射防止をやり直さないと使えなさそう。

35mmもよいものがなかなかありません。いやキヤノン35/2はすばらしいけど、形がモダンすぎてあわない。贅沢ですが...

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/07/21(Sat) 20:31 No.1269

2018/07/21(Sat) 20:31 No.1269

フイルム装填すると、巻き上げ重くありませんか?私、以前ⅢL触ったのですが、巻き上げが重いので、購入しませんでした。

インダスターレンズ。

インダスター10、戦前のフェド50を、Lマウントのフラジンに合わせた物。ほぼエルマーです。沈胴。

インダスター22、ほぼテッサーです。此れも沈胴。

インダスター50、固定鏡胴ですが、アルミなので軽い。後期はコート付。

インダスター26、F2,8.これもアルミ固定鏡胴。コート付。

インダスター61、黒固定鏡胴。コート付。

10は数少ない。戦前のフェド50、レンズを外すと、最近距離と無限位置、両方にNo。フェド10はフェド50表記でも、片方のみ。

インダスター50、26、61は5000円も出せば手に入る。

このインダスター、各社で生産している。ゾルキー用のKMZ、フェドの物、精々アーセナルの物は使える。それ以外は?です。

別に、ゾルキー用のジュピター8も良いですよ。アルミと黒の両方ある。35なら、ジュピター12も有りますよ。

ナースマン

ナースマン  2018/07/23(Mon) 09:50 No.1270

2018/07/23(Mon) 09:50 No.1270

拙宅のインダスターは22沈胴50/3.5で、KMZのマークが付いています。

こちらのサイトにある、I-22の最終型のように見えます。

ttp://www.sovietcams.com/index.php?-1674256906

ほんのこころもちフォーカシングノブの無限固定ボタンとスローダイヤルがネジ込み時に接触しますが、ボタンを押せば問題ありません。

解像力は流石はテッサー、というか他に持っているL39一眼レフ用のインダスター22とより若干良いほど。

本当に安価で、これほどの性能とは素晴らしい。

ただしそれほど曇っていないのに凄くフレアっぽいのです。鏡胴の内面反射じゃないかと思うのですが...

ヤシカYFの巻き上げレバーはフィルムを入れても、不快になるほど重くはありません。軍艦部に露出しているニッカ33/ヤシカYEと違ってベッサマチックみたいにボディ埋め込みで、もしかするとギア比など改良されているかもしれません。

ジュピター8は考えていませんでした。いいかもしれません。ジュピター12は丁度YFに付けて使っています。そうか、ソビエト組で使えば良いんだ。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/07/23(Mon) 22:16 No.1272

2018/07/23(Mon) 22:16 No.1272

無限ロックのあるタイプ。特に本体がバルナックタイプだと、ロック位置のままだと、ファインダー部に接触します。

特に、ソビエトカメラ、レンズ。スクリューの噛み込み位置が、ライカ系と少し違うので、猶更です。

インダスター61は、距離と着脱が同じリングです。そのまま使用できます。

加えて、ソビエトカメラの項でも挙げたのですが。

フェド、ゾルキーは、距離計連動部が、コロではなく、くさび。

キャノンの望遠のように、連動部が全周がたでなく、一部切込み突出がある物は、使用できません。無理に捻じ込むと、外れなくなります。

ナースマン

ナースマン  2018/07/24(Tue) 07:23 No.1275

2018/07/24(Tue) 07:23 No.1275

>無限ロックのあるタイプ。特に本体がバルナックタイプだと、ロック位置のままだと、ファインダー部に接触します。

ありがとうございます。知りませんでした。

当家のL39機はキヤノンVI,7とヤシカYF、それとベッサLだけなので意識したことがありませんでした。

一部のフォーカシングノブをもつL39レンズは、最近のM機のレンズ着脱ボタンなどに干渉して付けられない経験はよくいたします。

>特に、ソビエトカメラ、レンズ。スクリューの噛み込み位置が、ライカ系と少し違うので、猶更です。

ソビエトボディとレンズなら、大丈夫なんでしょうか。

> フェド、ゾルキーは、距離計連動部が、コロではなく、くさび。

> キャノンの望遠のように、連動部が全周がたでなく、一部切込み突出がある物は、使用できません。無理に捻じ込むと、外れなくなります。

これも存じませんでした。

距離計連動カムが一部なのは、ニッコール135もそうでしたし、望遠系は結構ありそうですね。

ソビエトボディを今後所持するときは気をつけます。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/07/25(Wed) 05:55 No.1277

2018/07/25(Wed) 05:55 No.1277

Mマウントアダプターで、Mライカに使うとき、近接側にしておけば問題なく着脱できますよ。

ソビエト玉。フェド、ゾルキー用は全て、全周型。インダスター、ジュピター全て使えます。

例えば、ニコン85は使えませんが、ジュピター9は使えます。

勿論、ソビエト製の本体でなくても全周型は使えます。

但し、ソビエト製には、戦前のフェドⅠ以外にも、L39でも、バルナック用でない物も有る、注意。

ナースマン

ナースマン  2018/07/25(Wed) 10:32 No.1280

2018/07/25(Wed) 10:32 No.1280

なぜ32か?今でこそワイド4切サイズが有るが、本来の印画紙サイズは4切。4切は、縦横が67サイズにほぼ同じ。

此れをライカ判にすると横32。更に36枚フイルムで40枚撮影可能。

48年。ニコンⅠ。此れがニコン判。同年ミノルタ35Ⅰ。此れが二ホン判。オリンパス35も。

所が、大きな問題点が。当時のコダック現像所、自動現像すると、フイルム切断部が合わない。更に、スライド枠が無い。クレームが。

当時、日本は米国占領下。GHQより、改善勧告が。

ニコンはライカに合わせ、8コマ送り。横34まで(ニコンM)

8コマで、34なので、画面間が広いが、安定している。

問題はミノルタ。1軸のライカと異なり、フォーカルの軸が前幕、後幕の2軸。拡張の余地が無かった。大変な努力を積み重ねた。

元々の7コマ送りを、7,5に。最初33,5、Ⅰ型最後には34,5まで広げた。7,5コマ送りなので、間は均一でない。

オリンパスは、もともとレンズシャッターなので、そのまま36に。

ニコンはS迄、34。54年、本体側を改造したS2で、36に。

ミノルタは58年のⅡB迄、34,5。新設計のミノルタスカイは36ですが、発売されなかった。ⅡBが事実上のLマウント最終機。

(ニコンは、フラジンは28,8ですが、コンタックスマウント。

スカイも専用マウントで、厳密にはバルナック型カメラとは言えない)

ナースマン

ナースマン  2018/08/03(Fri) 08:43 No.1292

2018/08/03(Fri) 08:43 No.1292

48年。ミノルタ35Ⅰ。初期型は、ファインダー0,33倍、24×32。ノブ巻き上げ。7コマ送り。裏蓋横開き。最高速は500s。二ホン判。

51年。ⅠE。ファインダー0,7倍、24×33,5、45mmF2,8。7,5コマ送り。GHQ勧告による、二ホン判拡張その1。

52年。ⅠF。24×34,5拡張その2。此処までがⅠ型。Ⅰの改良型は、E,Fのみ。A~Dはない?

53年。Ⅱ型。細かい部分を除いて、ⅠF。X接点、3段セルフタイマー等。

55年。後期型。標準レンズが、50mmF2,8と50mmF2,0に。ファインダー窓が大きくなる。

58年。ⅡB。ファインダー0,8倍、レバー巻き上げ、24×34,5、7,5コマ送り。標準レンズに、50mmF1,8が追加。

巻き上げレバーは小さいが、重くなくスムーズである。分割巻き上げ可能。

シャッターダイアルも重くない。2軸なので、音、ショックも小さい。ダンパー付きのライカ並み。但し、最後まで、500sのまま。

F1,8レンズ。私の個体、前面に当たり、フィルターが付かない。

偏芯等なく、ヘリコイドもスムーズ。ほぼ和製ズミクロン。

試しに、MLリング使って、M3で使ってみたが、隅まで問題ない。

強いて言えば、本家より少し甘い?(F2の方が、より和製ズミクロンかも?)

因みに45mm梅鉢。此方はM3で使うと、隅が流れる(二ホン判用標準レンズ?)

ミノルタが10年掛け、改良続けた製品。ほぼ完成されている。

然し既に、キャノンⅥ、ニコンSPが発売されている。流石に時代遅れ。

ミノルタは、M3時代のバルナックカメラ、スカイを試作。発売寸前だった。、1眼レフ(SR)の生産重視で、発売しなかった。

73年。ミノルタはライツと共同生産でライツミノルタCLを発売。

此方は、ほぼライカCLと同じ、一応Mマウント。ロッコール付き。

但し、40mm、90mm含め、レンズ側の連動部が斜形。

ライカCLを含め、ライツ社は、本体、レンズ共、Mライカでの連動を保証していない(使用はできる)

MLリングで、Lマウント使う場合も同じ。但し、ジュピター12は、M5同様使用不可。

81年のCLEはMマウントと同じ。

ナースマン

ナースマン  2018/08/03(Fri) 11:01 No.1293

2018/08/03(Fri) 11:01 No.1293

その後ライカブームが来て、猫も杓子もライカ、最も安価なIIaやIIbあたりも結構な価格になり、程度の良いIIIfは高騰、IIIgなどはMを上回るほどでお手上げでした。

その時日本に集積したお陰か、ブームが去った現在、生産数が多かったIIIfやIIIcは数万円、IIIgでさえ10万を大きく割り込む状態です。

逆に数が限られるコピーライカは高騰、特に造りがよい英米製は驚くほど。今のところフランス,イタリア,チェコはさほどでもないけど、今後どうなるか読めません。

あのときちょっと頑張って買っておけばなあ、と一瞬考えますが、いや利殖のためにこの趣味やってる訳じゃないと考え直し。

よくできた本家ライカを低価格で入手出来るチャンスなのかもしれませんね。

でも安いのはボディだけで、レンズはデジカメでお使いになるのか高値維持からさらに値上がりしそうな雰囲気です。

確かにライカレンズはよくうつるので、撮影目的であれば見逃せないのも確かですが、デジタルがRFに対応していなかった一頃値下がりしたのを見ているので、何とも複雑です。

(バルナックの話題ではないので恐縮ですが)ミノルタCL, CLEは愛用しています。CLE発売時の記事で、一応互換性はあるがあれば正式にはCLEマウントだとか。CLにはあった50mmフレームがなく、ライカM用35,135mmを装着した時にCLEでは28mm枠が出ます。Mの28mmを装着すると、CLEは28枠が出っぱなしだから問題ありませんが90mm枠も一緒に出てしまいます。35,135には外部ファインダーが必要です。(135の精度はありませんが)逆にミノルタ28mmをMに付けると35mm枠が出てしまいます。

余談ながらコシナVM40mmf1.4を持っています。Mで35mm枠が出るよう改造されCLEで40mm枠が出ないのでジャンク扱いでした。CLでは40枠が出っぱなしなので問題無く使えてます。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/08/05(Sun) 18:36 No.1301

2018/08/05(Sun) 18:36 No.1301

重量はJ-8より随分重いけど、描写は同系統。近接できる。

なんだかぐるっと一周して振り出しに戻ったようですが、ニッカの末裔ということに思いを馳せながらニッコール5cmを使ってみます。

望遠広角はSマウントを持っているから買い足すの躊躇しますが、35/2.5は良く写って、Lは特に小型軽量なので気をつけておこう。

大昔一時所持したけど、程度が悪く(ショック品)写りもよくなかったので手放しました。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/08/07(Tue) 02:12 No.1306

2018/08/07(Tue) 02:12 No.1306

ハンザキャノンを作っていた、精機光学。そこの技術者が、昭和16年独立して作ったのが、光学精機社。

最初は、写真機製造ではなく、ライカの改造(距離計連動、低速増設)でした。

時代は、大東亜戦争の拡大。バルナックライカの輸入も減少。当時、ハンザキャノン、レオタックス等バルナック型の国産品は有りました。

然し、ライツ社のファインダー特許を避けた構造でした。

軍部は、従軍カメラマン、電探画像の撮影の為、ライカを必要としていた。

そこで目を付けたのが、光学精機。軍部はライカのフルコピーを要望した。

昭和17年。ニッポンカメラ制作。此れは2種。ライカスタンダードに当たる距離計無し(此れは主に電探画像撮影用)と距離計連動品。

当時のライカはⅢの時代。ニッポンカメラは、500s低速付き、視度調節装置無し。ほぼライカⅡとⅢの間。

スタンダードに距離計増設したり、Ⅱに低速増設したりが本業の会社。ライカのフルコピーは難しくは無かったのだろう。

イギリスのリードとか、アメリカのカードンも、ほぼ同じ事情で誕生。

但し、ドイツは枢軸国。連合国が特許を無視したのとは違う。ロ500とか、飛燕と同じ技術供与かも?

ニッポンカメラは、軍需品扱い。一般販売はしていない。

但し、板金とは言え、本家より、少し厚く、重たい。

レンズもズマールのコピー。クセペックF2。

光学精機は幸い、戦災を免れた。昭和22年、ニッポンカメラを再生産、ニッカと改めた。

キャノンが自家製レンズとなったので、レンズはニコンのF3,5、F2になる。

昭和24年、ニッカⅢ(軍艦部の表示はタイプ3)ライカの特許が切れたので、視度調整と1,5倍のファインダー付となる。此れでほぼライカⅢと同様の、フルコピーとなる。

奇しくもこうして、バルナックライカの構造、キャノンの技術、ニコンのレンズが一体となったバルナックカメラが誕生した。

この時期のニッカ。レンズ、作動感、振動、シャッター音。ほぼライカに並ぶ。最も精密なコピーライカである(と言っても、部品の共用はできない)

終戦記念日の本日。西暦ではなく、敢えて昭和表記しました。昭和は遠くなりにけり。

ナースマン

ナースマン  2018/08/15(Wed) 19:22 No.1321

2018/08/15(Wed) 19:22 No.1321

50mmF2は、ズミクロン時代の私。当時、解像力重視。針でつついた画像と呼ばれていた。

ズンマーは、ズミータール(ズミター)を挟んで2昔前の標準。当時は、ライバルのゾナーを目指した、明るい標準。

中心部にピントを出すと、周辺は流れる。いかにも柔らかい画像。

然し今見ると、これが新鮮。ピントが出てないのではない。中心部を除き柔らかい。

最近のデジタル。高解像を目指し、隅まで破綻が無い。その為硬い。

画素数が増えれば、ますます硬い。

硬いのが普通と思っているが、ズマールの画像を見ると、ほっとする温かさを覚える。

そうだ、デジにズマール付けたら?ルミックスにMマウントアダプターとMLリングで装着してみた。

画角が半分に成るので、100mm相当。中心部にピントが来るが、周辺は流れる。デジでもできる。

トリオター付のロライコードの画像に近い。立体感が出る。

それでは、ズマリットでは?私のズマリットMマウント、マウントアダプターだけで装着できる。

流石に開放では、周辺がささくれる。F2に絞れば同じような効果。

但し、大きく重たい。GF1にズマールがまとまりが良い。

デジにズミクロン付けても、現代の画像と変わらない。ひと昔前のレンズで、柔らかい画像を楽しむのも一興。

ナースマン

ナースマン  2018/10/05(Fri) 18:20 No.1408

2018/10/05(Fri) 18:20 No.1408

非倍数系列のシャッター速度を持ち(1/1000は有りません。)

同名で前期型と後期型が有り、前期型は画像のダイアル巻き上げ、後期型はレバー巻き上げになるという変貌を遂げます。

ライカⅢfと比べると若干サイズも重量が有りますが、その分頑丈そうな感じがします。私は手が大き目なのでちょうど良いくらいのサイズ感です。価格的にはⅢfの実質1/3くらいです。

距離計もプリズムによってファインダー近傍に移されており、使い勝手はほぼライカです。

画像は昨年、Topcorの5㎝ F2 だけ持って奈良を回って来た時の画像です。レンズ1本に割り切ってしまうと

、なにか非常に気分が楽です。50mmだけでもなんとかなると再認識しました。

efunon

efunon  2020/06/03(Wed) 11:28 No.1693

2020/06/03(Wed) 11:28 No.1693

リトレックビュー

5x7インチ判金属製フィールドカメラ.

1960-1984

現Wistaの前身,武蔵野光機製.

概ね木製暗箱と同様の操作性.重く,5X7で,比較的潤沢なので市場価格は非常に安価.

ただし肉厚のダイキャストのため,重量が3.8kgもあり,バーベルのようです.

バックは後方に2本のロッドで引き出せ,ベッド上レールを前方にいっぱいに伸ばすと450mmの伸長があります.

450あれば,かなりの長焦点が使えますので,現在の実勢価格を考慮すると気になる存在かと思います.

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/05/07(Thu) 18:42 No.1684

2020/05/07(Thu) 18:42 No.1684

それぞれ4x5,5x7,八つ切り判の標準レンズと考えられます.

レンズボードはリトレッビュー専用品で,グレー結晶塗装の金属ボード.

リトレックはよく売れたのか,結構見かけますので困ることはありませんが,テヒニカ45ボードとトヨフィールド用アダプターがあり,

一々レンズをボードに固定しなおさなくても便利です.

フジナーは径が大きい#5にセットされていますから,純正ボードのほうが操作が楽になると思います.

左)フジノン210mmf5.6,セイコー#1(非純正と思います)リトレックボード

右)フジナー250mmf4.5 #5 リトレックボード

この2本とも8x10をカバーするイメージサークルをもっています.

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/05/07(Thu) 18:52 No.1685

2020/05/07(Thu) 18:52 No.1685

6x9グラフロック,4x5,5x7,八つ切りのバックに交換できました.

5x7ピントグラスバック.金属のフードが自動的に立ち上がります.

縦横変換は,ボディ上部左右ノブのスクリューロックを緩め,手前にノブを引くと

ロック爪が浮き,バックを外して差し替えることができます.

少し手間ですが慣れるしかありません.

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/05/07(Thu) 19:02 No.1686

2020/05/07(Thu) 19:02 No.1686

5x7用と同様の操作です.

正直,この重量のカメラで4x5を使うことは合理的とは思えませんが,コンパクトに持ち歩けて,長焦点やマクロを使う目的なら許容できるかもしれません.

Nikkor T-ED720のフランジフォーカスが469mmですので,延長ボードを併用すれば十分使えるわけです.

T-ED500なら350mmなので余裕ですね.

左に乗せているのがテヒニカ45ボードアダプターです.

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/05/07(Thu) 19:13 No.1687

2020/05/07(Thu) 19:13 No.1687

後部に木製のピラミッド基部型に広がった拡大スプリングバック+ピントグラスがつきます.純正なのでグレーハンマートーン塗装です.

ただ木製で自由に加工できたようで,キャビネ判(12x16.5)バックを見たことがあります.

有名な社外加工品に,大判で知られたタチハラ製8x10(20.3x25.4)バックがあります.純正八つ切りバックにフィルスタンドの木製バックを継いだような構造です.

ずいぶん後部に突出するためフランジバックが伸び,180mmくらいが最短焦点距離になるでしょう.

長焦点側は,標準レンズ300-360くらいは十分近くまで合い,450mmクラスも無理なく使えそうです.

元から8x10の木製暗箱とどっちが使いやすいか,ですが,微妙なところ.

携帯性はどっこいかなあ.8x10バックは軽いので,本体の重さと相殺です.分離して運ぶほうがパッキングに良い(本体は従来のバッグで,バックは別収納)けどちょっと手間.

バックアオリは,リトレックのほうは回転軸がフィルム面から遠いので辛い.

逆にフロントアオリはリトレックのほうが自由度が高く,操作部がコンパクトな分若干楽.

ピント合わせはリトレックのほうが金属製なので精度が高いですが,木製暗箱のラックピニオンが使用に耐えないわけではありません.

ただリトレック+アダプタは最も安価な8x10暗箱カメラの一つになるでしょう.ピンホールなどには敵いませんが.

れんずまにあ

れんずまにあ  2020/05/07(Thu) 19:40 No.1688

2020/05/07(Thu) 19:40 No.1688

efunon

efunon