圧倒的に小さく軽い中判一眼レフ ピロート・スーパー

2015年12月

ピロート・スーパーは極めて軽量で小さな中判一眼レフカメラである(ドイツ語読みか英語読みに統一するなら、ピロート・ズーパーかパイロット・スーパーであるが、ここでは慣例的な読みで記述することにする)。ここに掲載した個体は、レンズ込みでなんと実測646gである。66判の一眼レフは、軽量なハッセルブラッド500シリーズやブロニカDでも1400g前後、重いものでは2000g以上になるものもある。二眼レフはそれよりも軽いが、やはり多くの機種は1000g前後で、700gを切るものというと様々な機能を削った簡易タイプになってしまう。スプリングカメラでも距離計を備えたものでは700g程度からになるので、ピロート・スーパーは66判カメラ全体で見ても軽量な部類に属するのだ。

それでは、ピロート・スーパーはなにか特殊な素材や構造でできているのかというと、そういうこともない。ボディ骨格はアルミダイキャストで、それをメッキや塗装、貼り革を施した鉄板が覆うような構造となっている。マジックはどこにもなく、軽さはその合理的でシンプルな機構と、ボディそのものの小ささにより達成されているのだ。

このカメラの軽さの秘密の1つはそのシャッターメカニズムにある。シャッター幕は存在せず、ミラーそのものが露光時間の調整に使われているのだ。左の写真はシャッターがセットされた状態で、ミラーが下がり、フィルム室側は遮光されている。シャッターダイヤルをバルブにセットしてシャッターを切ると、中央の写真のようにミラーが跳ね上がり露光が開始される。シャッターボタンから指を離すと、レンズの下から円筒形の遮光板が現れ、ミラーと咬み合う位置まで上昇することで遮光される。このようなミラーと円筒形の遮光板を用いたシャッターは後にイハゲーの35mm一眼レフカメラ「

エクサ」にも採用された。

上の写真はシャッターダイヤル側のカバーを取り外したところであり、ここにほぼ全ての機構が収まっている(反対側のカバーの中にはなにもない)。それぞれの写真は先のフィルム側からの写真と対応しており、左の写真はシャッターがセットされた状態(ミラーが降りた状態)である。A がミラー軸に繋がっている部分で、シャッターダイヤルの軸 C にギアで連結している。ここでシャッターを切ると(中央の写真、シャッターダイヤルが取り外されているのでバルブ動作となる)、文字 C のすぐ下の爪が外れ、シャッターダイヤル C が時計回りに回転し、それと同時に A が反時計回りに回ることでミラーが上昇する。ミラー下の遮光板( B につながっている)も走ろうとするがレバー D に引っかかって進まず、シャッターが開いたままとなる。ここでシャッターボタンから指を離すと Bと D の間の連結が外れ、遮光板が閉じる。シャッターダイヤルが取り付けられている場合は、シャッターダイヤルの設定によって異なったタイミングでレバー D が蹴られ、これにより 1/20秒から 1/200秒までの露光時間が得られるようになっている。

ピロート・スーパーには多重露光防止装置が備わっている。巻き上げ動作により動くレバー E が、中央の写真ではシャッターダイヤルの爪にかかっており、シャッターダイヤルはセット方向(反時計回り)に回転させることが出来ない。それに対して右の写真では、レバー E はシャッターダイヤル C の上に乗せられた可動カムによって退避されており、シャッターのセットが可能な状態となっている。E に備わったノブを上へ動かすことで、巻き上げることなく多重露出を行うことも出来る。

これでピロート・スーパーのメカの仕組みの説明はほとんど終わりである(外したカバーの裏側にタイム露出のための機構が付いているが、これはレバー B を直接引っ掛けるだけのものである)。確かにシャッター速度は B, T に加えて 1/20, 1/50, 1/100, 1/200 の4速しかないが、当時のレンズシャッターでも最高速は似たようなものが多く、コンパー・ラピッドでも最高速の 1/500 は使いづらいためあくまで非常用といった感じである。低速側(スローシャッター)は備わっていないが、手持ちで撮影する分にはあまり問題なく、1/10秒より長い露光時間は熟練者であればバルブを用いて出すことも出来る。要するに必要十分なのである。

ピロート・スーパーはフィルム巻き止め機構がなく、赤窓を見ながらフィルムを巻き上げる必要がある。少し面倒だが、これによって大きなメリットが得られている。このカメラは66判・645判兼用なのだ。上の写真のマスクを装着すると(まず白点を合わせるようにアパーチャ内の上側を差し込み、十分に上がったところで下側をアパーチャ内へ入れて下へ押し込むと定位置に固定される)、あとはフィルム送りを645用の窓(当時は645判用の数字が裏紙になかったため、69判用の数字を2つの窓に交互に出す方式)に出すだけだ。このような方式はスプリングカメラでも多く見られるが、一眼レフカメラで可能なものはほとんど存在しない。

このように、ピロート・スーパーは小さいながらも必要十分な機能を備えたユニークなカメラである。比較的知られたカメラである割には見かけることが少なく、また状態の良い物も少ないようであるが、様々なユニークなカメラを送り出してきた KW の矜持を味わうことが出来るカメラだ。なお、後に中国で生産された長城 (Great Wall) の中判一眼レフ (DF-4 等)はほぼ同じ機能とメカニズムを持ち、ピロートのコピーといえるカメラである。

ピロート・スーパーのレストア

ピロート・スーパーは比較的廉価なカメラだったようで、当時の一流メーカのカメラ(ツァイスやフォクトレンダーなど)に比べると品質が劣るのは否めない。この個体は保管状況もよくなかったようで、入手した個体はあちこち不具合を抱えたものであった。

ファインダフードを取り外した時の様子である。この他にもあちらこちらで錆が見られた。幸い、ミラーの腐食はさほど進んでおらず、そのまま利用することにした。ファインダスクリーンはガラス製であるので、割れていなければ傷だらけで見づらいということはあまりないかと思われる。ただしフレネルレンズが用いられていないので周辺部は見づらい。

レンズも曇っていたので分解して各面を清掃した。さらに以下の様な不具合があった。

- 多重露出防止機構の故障(内部のピンの脱落。部品は内部に残っていたので固定した)

- シャッター動作不良(カメラの姿勢により、後幕が走らずに途中で停止する。清掃、潤滑により修理)

- ファインダフードの歪み

- レンズのマウントへの固着

- レンズの距離指標ずれ

内部の機構部品は錆びたり、バネが折損したりしておらず、その点はラッキーであった。

ピロート・スーパーの撮影例

ピロート・スーパーには 75mm または 80mm の焦点距離で、明るさが F2.9, F3.5, F4.5 のレンズが標準レンズとして設定されていたようである(

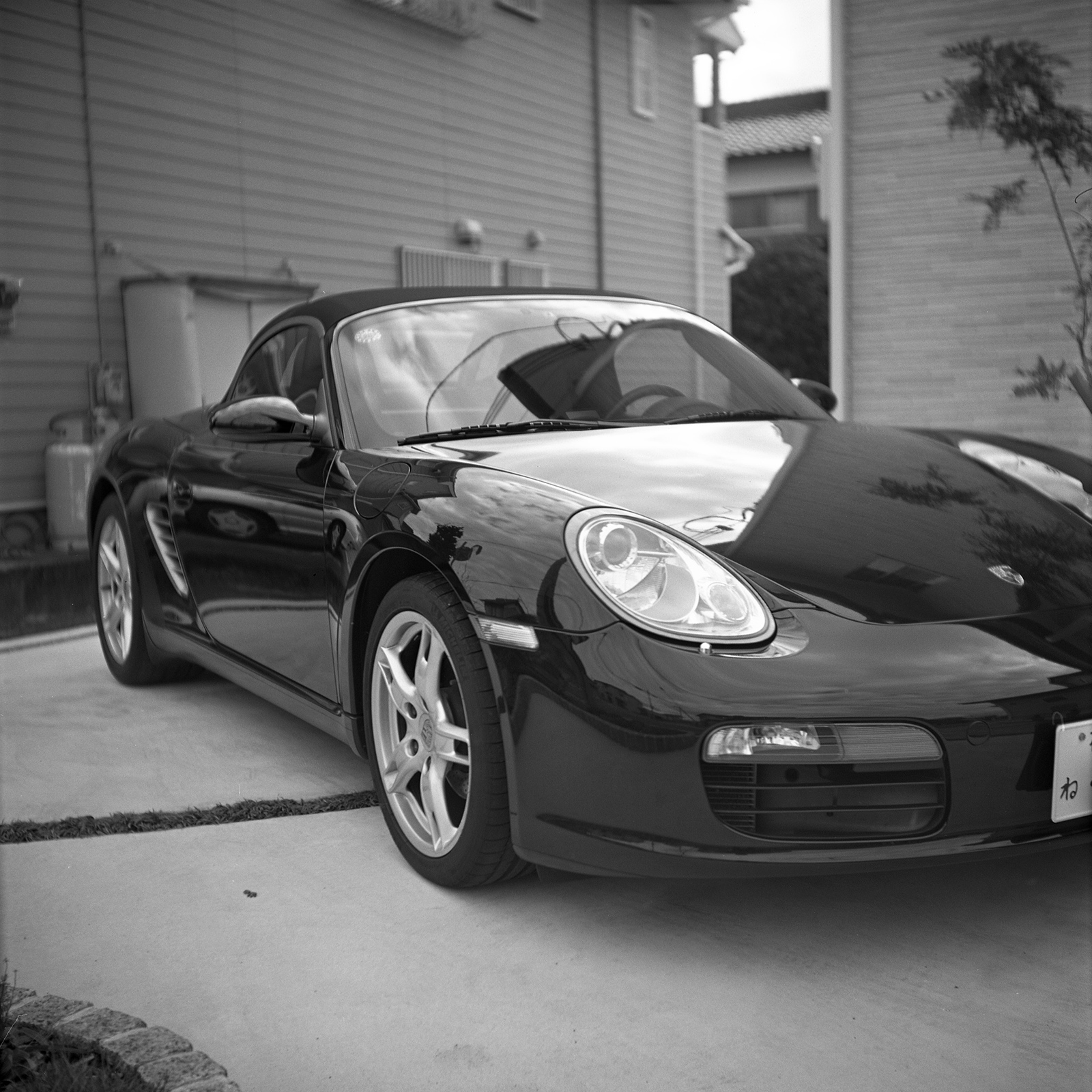

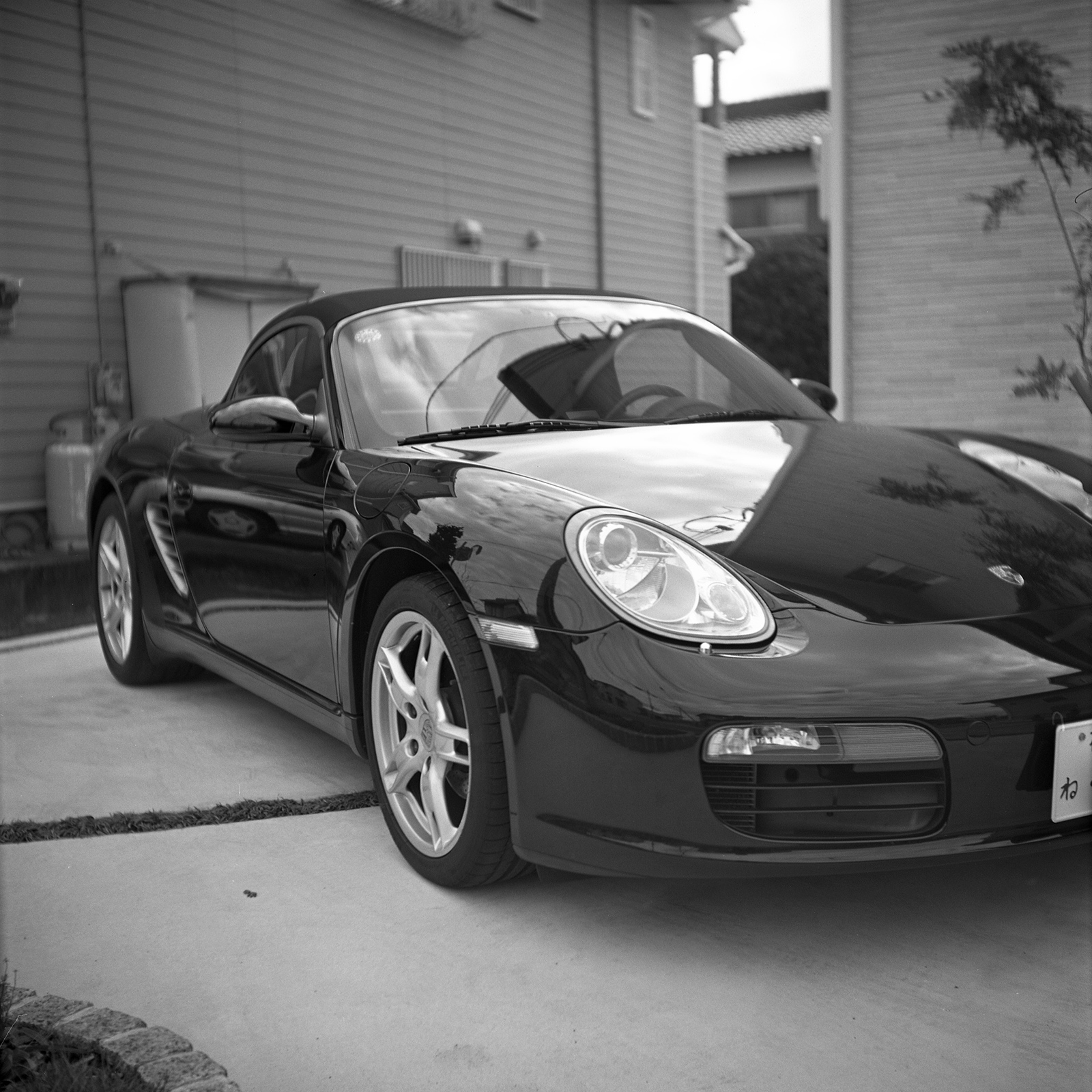

参考資料)。それらは Enna, Laack, Ludwig など、ドイツ製ではあるがメーカーとしては Carl Zeiss や Leitz, Voigtlander などの一流メーカーに次ぐとみなされているレンズばかりであり、全てノンコートのトリプレット(3枚玉)、前玉回転式のようだ。今回試写した個体には、Enna の Ennatar 75mm F4.5 が装着されていた。定点撮影的に自宅近辺やいつもの神社で撮影を行ったが、天候が悪かったため基本的に F4.5 開放での撮影となった。

拡大するとさほどシャープとは言えないが、実用性の面では及第点の、可もなく不可もないシャープネスである。ただしどことなく自然で、質感の出やすいレンズのように思われる。現段階ではファインダスクリーンとフィルム面の関係の調整が甘く、やや後ピンに写るので、この写真では給油口あたり(フロントタイヤの上)にピントがあっているようだ。ナンバープレートから右が見切れているのは(一眼レフカメラであるから当然だが)意図したものである。

最短撮影距離付近での撮影例。少し絞ってF5.6で撮影した。このレンズは後で述べるように遠景の描写にはやや難があるが、近接撮影時の描写はなかなかよく、この写真でも地面の砂粒や葉脈など、光線状態がフラットな割にはリアルに写し取られている。

この撮影例では中央付近はシャープに描写されているが、門松の上端や下方の葉牡丹などはぼやけており、中央付近と周辺部の画質の差がはっきりと現れている。

遠景の撮影例。事情により傾いてしまったがご容赦いただきたい。屋根瓦などの描写を見ると、中央付近に比べて左右で画質が低下していることがはっきりと分かる。遠景の描写には不向きであり、ポートレートを中心とした近接撮影には好適なレンズだと言えるだろう。

これも最短撮影距離付近の描写である。一眼レフでありながら、レンズの繰り出し量が小さいために5feet弱までしか近接できないのはもったいない。

ピロートの付属品、 KW の歴史

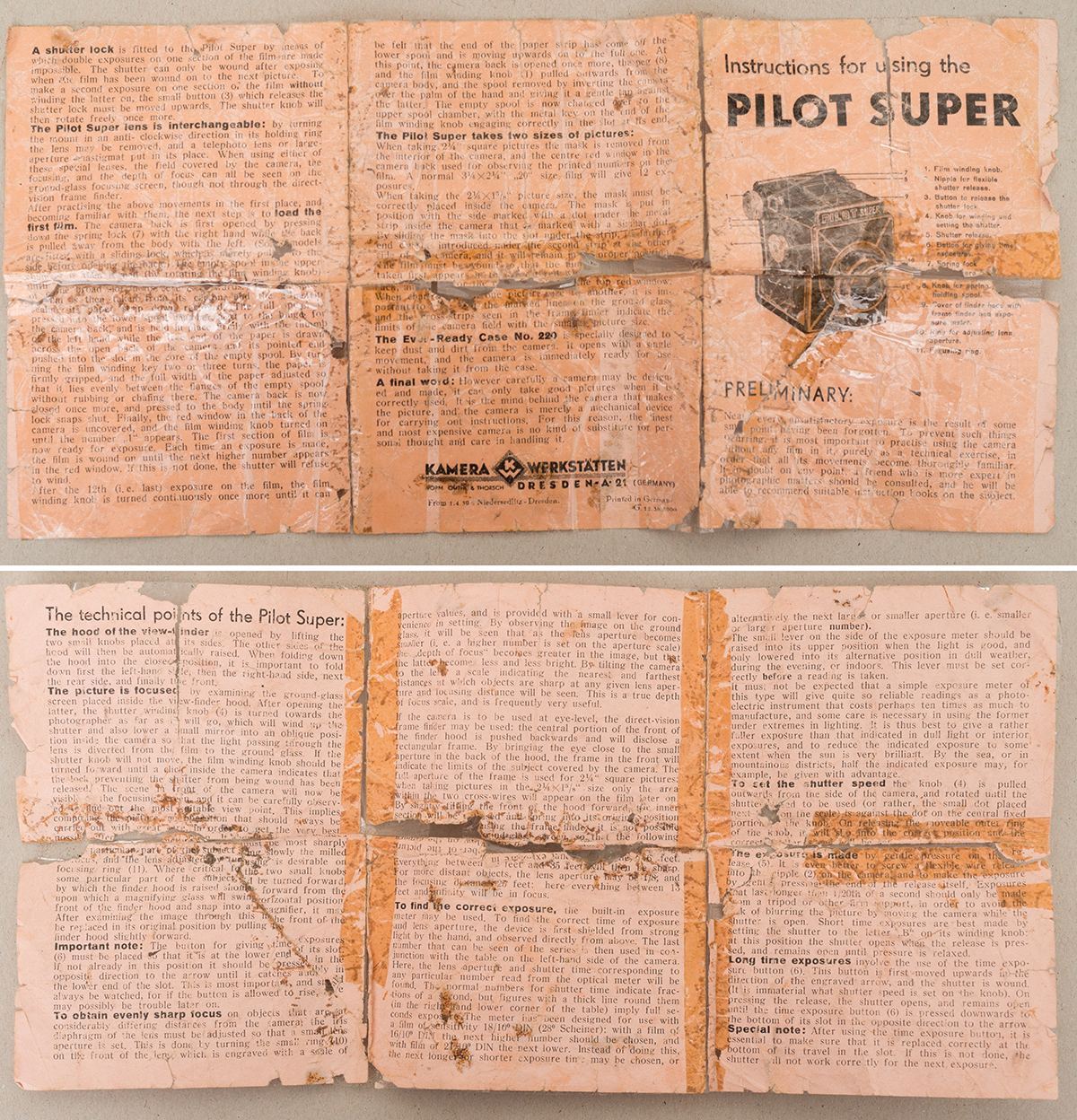

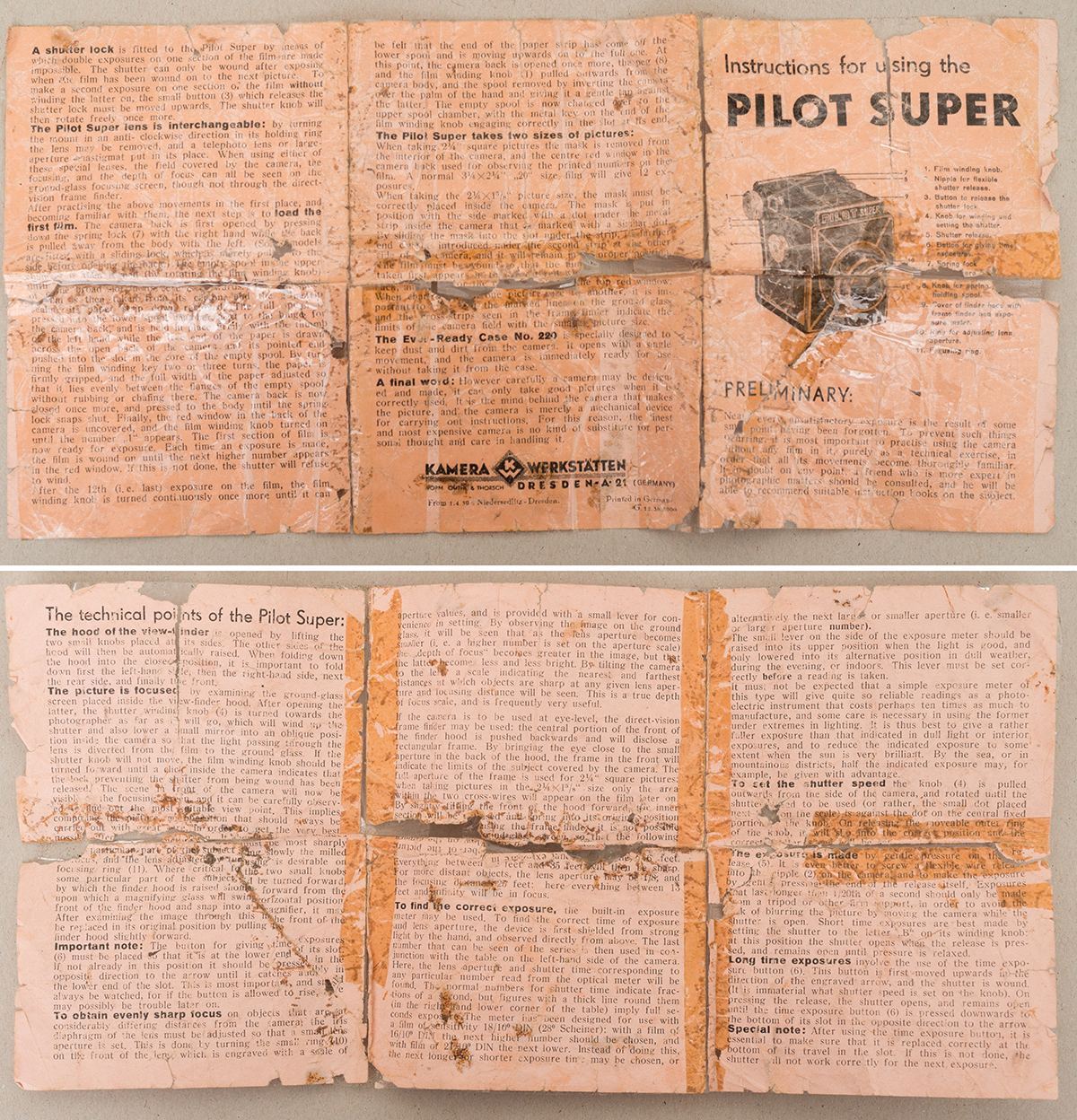

このピロートには専用ケース、645判撮影用のマスク、取説が付属していた。取説は破れたものを修理されており、部分的に読めない部分があるがおおよそは分かる。英文であるが、あちこちおかしい表現があり、少なくともネイティブスピーカーによるチェックは経ていない文章である。

取説にも書かれているように、このカメラはドレスデンの KW(Kamera Werkstätten)が製造したものである。KW は数々のユニークなカメラを製造してきたことで知られる。PILOT という名称のカメラは、もとは127フィルムを用いる(3x4cm判の)折りたたみ式二眼レフカメラで、その後、ここで紹介する PILOT SUPER の前身となる66判一眼レフ、PILOT 6 に名称が引き継がれる。なお PILOT 6 はレンズ固定式であった(後期に、事実上 PILOT SUPER と同じであるが、名称は PLOT 6 のままのカメラもある)。また35mm 判としては Praktiflex という名称の一眼レフカメラを PILOT SUPER とほぼ同時期に発売し、これは日本のアサヒフレックスの原形になったと言われている。

戦後は Praktiflex の後継機として Praktica を発売し、これが M42 レンズマウント(別名、プラクチカマウント)の始祖となった。また Praktina は Praktica とは異なる高級機で、豊富なアクセサリを備えたシステムカメラのパイオニア的存在である。1957年ごろには再び中判カメラとして Praktisix を発売し、これが Pentacon Six へとつながっていく。前述したように、本稿で取り上げた PILOT SUPER は中国でコピーされ長城 (Great Wall) として長く製造された。このように、その後主流となっていく一眼レフの黎明期に様々な技術的提案や足跡を残したメーカーであるが、ドレスデンが第二次大戦後、東ドイツ域内となっために VEB Pentacon を経て次第に体力を失い、消滅してしまった。詳しい歴史はこちらを参照されたい。