ラインメタル エクサ

2015年7月

ラインメタルといえば、今はもっぱら軍需企業として有名であり、西側陣営のほとんどの主力戦車の主砲を製造またはライセンスしていることで知られる、まさに「西側」の企業である。しかしこのカメラは東ドイツ製である。ラインメタルが東ドイツにも存在していた、その意外な事実はドイツ東西分断が生んだ悲劇であり、このカメラはまさに、その歴史の証人なのである。

解説動画

エクサの概要

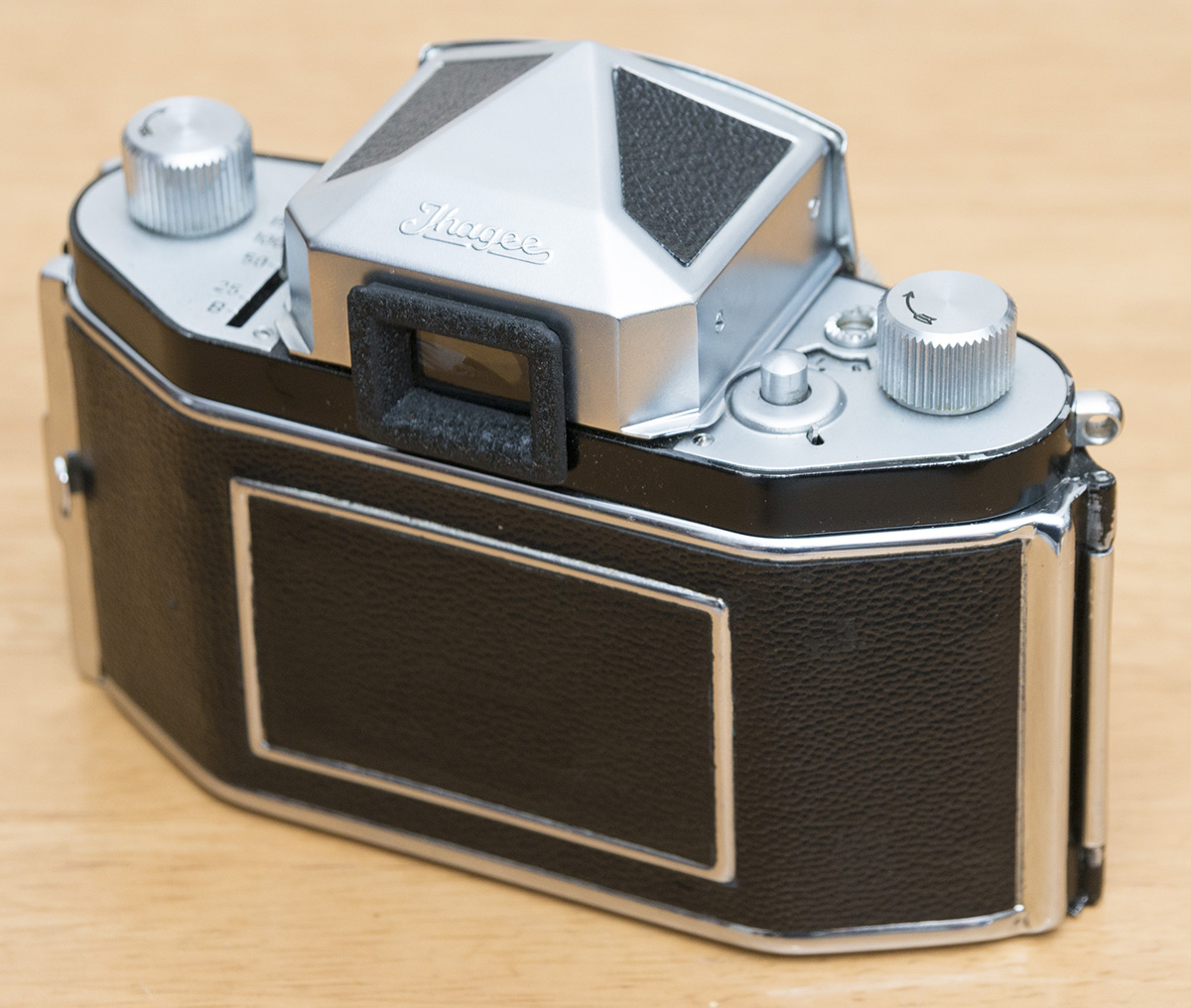

エクサは上位機種エクサクタとの互換性を保ちつつ、シンプルな機構を大胆に採用することによって低価格化と小型軽量化を推し進めたカメラである。要するに廉価版であるが、かといって品質面での手抜きや妥協は一切見られない。60年以上を経て今なお各部のクロムメッキは輝きを放ち、動作も軽快である。国産カメラでは一部メーカの最高級機でしか採用されなかった交換式ファインダが、世界初のファインダ交換式35mmカメラであるエクサクタ・ヴァレックスと互換性を保つ形でエクサにも奢られており、その堂々としたデザインと相まって安っぽさを微塵も見せない。

しかしこれらの多くは、当時のカメラとしては大きく劣るものとはいえなかった。例えば1954年にライカM3が発表されるまで、ライカ(バルナック型)はノブ巻き上げで、フィルムカウンターの自動復元もなかった。巻き上げレバーを初めて搭載したカメラは1951年のレチナIIaである。また、ライカではIIIfなどのIIIが付くモデルはスローシャッターが搭載されていたが、II型ではそれが搭載されておらず、また最高速も1/500秒であり大差はない。レンズシャッターカメラにしても、コンパーラピッドは最高速1/500秒を達成していたとはいうものの、アシストスプリングと呼ばれる特殊な機構を用いているために巻き上げ後はシャッター速度の変更ができなくなる、いわば「非常用」の装備であり、常用できる最高速は1/250秒までであった。当然、完全自動絞りやクイックリターンミラーは、エクサが登場した1951年には影も形もない技術である(クイックリターンミラーを初めて搭載したカメラは1954年のアサヒフレックス IIB型、自動絞りは1958年のズノーペンタフレックスが初搭載である)。そのような一眼レフの黎明期においてこのエクサの存在は、その後花開く一眼レフカメラの可能性をエクサクタとともに世に広く知らしめた立役者であったと言える。廉価であることとともに、小型軽量な一眼レフカメラが存在し得ることを実証したことの功績は大きい。

エクサの概要

エクサがエクサクタとともに備えている機構で当時先進的であったといえるものに、バヨネット式レンズマウントと交換式ファインダが挙げられる。レンズマウントは「エクサクタマウント」と呼ばれ、半ば共通規格化して国産機のトプコンやマミヤも採用していた。また交換式ファインダは前述したように、35mmカメラでは1950年のエクサクタ・ヴァレックスが世界初であると言われており、エクサはそれに1年遅れるのみである。ラインメタル製のものを含め、両方のファインダにはエクサの巻き上げ解除ボタンを避ける切り欠きがあるとともに、反対側にはエキサクタのシャッターダイヤルを避ける切り欠きが設けてあり、共通品となっている。なおペンタプリズムを初めて搭載したカメラは1948年のコンタックスSであるが、プリズムは固定式であった。

エクサの大きさ

エクサクタマウントのレンズは後の一眼レフのレンズに比べ小ぶりのものが多いため、写真で見るとかえってカメラの背が高く、大きくゴロゴロしたカメラのように感じられる。そこで他のカメラと比較してみた。

撮影例

このレンズには自動絞りが備わらない(普通絞りである)ため、開放絞りでピント合わせをすると、その後、撮影直前に絞り指標を見ながら絞り込む作業が必要となる。改めて自動絞りの便利さを思い知ったが、完全自動絞りでなくてもプリセット絞りや半自動絞り(撮影時に絞り込む作業のみ自動となるもの)でも使い勝手は大幅に改善すると思われる。

ラインメタルの歴史とエクサの製造

現在のラインメタル社はドイツの軍需企業であり、西側陣営のほとんどの主力戦車の主砲を製造、またはライセンスしていることで特に有名な会社である。弾薬共通化などの事情もあり、レオパルト2(ドイツ)、M1エイブラムス(アメリカ合衆国)の他、日本の90式戦車も主砲はラインメタルのライセンスを受けて製造している。もとは1800年代末期に創設された「ライン金属製品・機械製造株式会社」(Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft)で、この名称からライン川を表す Rhein と金属を表す Metall が残ってRheinmetall となった。ラインメタルは創業当初から火砲や弾薬等を製造しており、ドイツの再軍備とナチスの台頭とともに巨大化し、ドイツ各地に工場を有するようになる。しかし、第2次大戦の末期にはほとんどの工場が爆撃され壊滅する。第2次大戦後、ドイツは4カ国による分割統治となるが、冷戦に伴い東西陣営の関係悪化が進む。そして統一への願いも虚しく、1949年にはドイツ連邦共和国(西ドイツ)とドイツ民主共和国(東ドイツ)が相次いで建国され、それに伴いドイツ全土に拠点を持つ企業は分断を余儀なくされた。カメラ関係では、カールツァイスがオプトン(西側)とイエナ(東側)に分かれたことが有名である。また、ドレスデンの周囲にはイハゲーを始めとした中堅のカメラメーカが多く存在し、それらは東側に属し、ツアイスのコンタックス工場などとともにのちのペンタコンになった。一方、ライカ(ウェッツラー)は西側に属した。

現在のラインメタル社のホームページには社史も掲載されているが、戦後については西側の拠点の経緯にしか触れられていない。しかし東側にも工場等があり、そのうち Sömmerda にあったラインメタル社の工場が1952年に VEB Rheinmetall(ラインメタル人民公社)になったらしい。このエクサにも、ファインダ取り外しレバー(Rhein と metall の文字の間にあるレバー)にVEBと刻まれており、これによりすぐ東側のカメラであることが分かる。Rheinmetall は上記のように主に軍需品のメーカであったが、戦前から機械式の計算機やタイプライターなどの民生向けの小型機械も製造しており、その製造拠点の1つが Sömmerda であったらしい。そして、その流れを引き継いで戦後、ラインメタル人民公社では原付(モペッド)のエンジンなどとともに、このエクサを1年間だけ製造した。

少し時代を遡るが、イハゲーの歴史についても触れておく。イハゲーはオランダ人のヨハン・スティーンベルゲンが1912年にドレスデンで創設したカメラメーカであり、小型一眼レフのパイオニアである。35mm判の一眼レフカメラは、ソ連で作られた「スポルト」が世界初であるとされているが、これは極めて特殊で少数しか作られなかったため、世界的に知られ、また定評を得た「キネ・エクサクタ」(1936年)を製造したイハゲーは35mm一眼レフカメラの事実上のパイオニアであるといえる。

前述のようにイハゲーはドレスデンに拠点を置いていたため、戦後は東側に属することになるが、オランダ資本による企業であったために例外的に民間企業として存続する。戦争により設計者を失うなどの難局を乗り越え、1950年ごろからファインダ交換型のエクサクタ・ヴァレックスやエクサを次々と開発し、最盛期には年間10万台を製造販売したという。このようにイハゲーのカメラは人気を博したため、製造キャパシティの不足からラインメタル人民公社により少数が作られることになったと言われているのである。

さて、ドレスデンには上記の通り多くのカメラメーカがあり、そのうちツァイス関連のコンタックス工場は西側ツァイス・オプトンとの商標闘争に敗れたのち、カメラヴェルケ人民公社(1953年)を経て、他のカメラ工場を合併することで人民公社ペンタコン(1964年)に至る。このような、いわば国策的な光学産業にとって、外国資本のイハゲーは目障りな存在であったという。なおイハゲー創設者のヨハン・スティーンベルゲンは妻がユダヤ人であったこともあり1942年に米国に亡命し、1959年には西ドイツへ帰還し、新会社イハゲー・ウェストを設立。東ドイツ側のイハゲーを相手取った訴訟を起こし、西ドイツにおけるエキザクタの商標権を確保する。このように1960年頃には東側に比べ西側の優位が次第に明確になり、特に技術者等の「頭脳の流出」が顕著化してきたことで1961年に起こったのがベルリンの壁建設であった。

そしてその後、東側のイハゲーは次第に国策の影響を強く受けるようになり、同一の業種をまとめる「コンビナート」化に伴い、まずは開発部門をペンタコンに吸収され、ついで製造部門も1970年ごろにはペンタコンに吸収されてしまう。そしてラインメタル人民公社も同様に、他の工場と統合されるなどによりひっそりとその名を消したのであった。

ラインメタル人民公社がエクサを製造した1954年という年は、カメラ業界にとって大変エポックメイキングな年であった。西ドイツではライカM3、日本ではニコンS2が発売された年で、一眼レフではアサヒフレックスが初めてクイックリターンミラーを実現した年である。しかしまだまだ、一眼レフは望遠撮影や顕微鏡撮影・マクロ撮影を中心とする特殊用途向けのカメラという認識が根強い時期であった。そんな中、東側ではスポルトやデュフレックスに続き、1948年のコンタックスS、1950年代のエクサクタなど一眼レフの改良に関する取り組みが熱心に行われ、それらがアサヒペンタックスやトプコン、ズノー、そしてニコンやキヤノンを刺激し、一眼レフの諸問題が解決されていったのである。つまり1960年代以降に花開く一眼レフ時代への「種まき」の役割を果たした東側カメラ業界の活躍は決して無視できない存在なのである。

なおラインメタル人民公社ではこのエクサのほか、中判(66判)のベークライト製簡易カメラ「ペルフェクタ」 (Perfekta) も製造した。同名のカメラに戦前のドイツでウェルタが製造した折りたたみ式2眼レフカメラがあるが、これとは全く異なるカメラである点に注意されたい。初期は暗箱に単速のシャッターとフレームファインダを装備した極めて単純なもので、チェコ Druopta の Efekta というカメラによく似たカメラであった。また Perfekta II は若干これをグレードアップしたカメラであり、沈動式の筐体にオプティカルファインダと3速切り替えのシャッターが付いて、西側にも輸出されたらしい。スメナやホルガにも似たプラスティックの筐体はいかにも東側的で、"metall" の名にそぐわしくない感じもするが、沈胴式でありながらセルフコッキングが備わっており、興味深いカメラである。