プラウベル マキナ

マキナの由来とその歴史

マキナとは、もともとドイツ・フランクフルトのカメラメーカであるプラウベルが1920-1960 年ごろに製作した、69判を主とした距離計連動折りたたみカメラでした。これはプレスカメラの範疇に入るカメラですが最終的にはレンズシャッターを用いながらレンズ交換式となり、またプレスカメラらしくフィルムバックを取り外してピントグラスを用いることができながら小型軽量であるなど、非常に独創性が高く、また高品質なカメラでした。

その後、プラウベルの経営を担当していた創設者の息子が老齢となり、1975年、日本のドイグループに会社を売却します。ドイグループはカメラ販売店「カメラのドイ」を中心とした企業体ですが、創始者の土居君雄氏は単なる企業人ではなく、写真機に関して情熱を持ち、有数のコレクターでもあったということです。

さて土居氏はプラウベル買収後、自らが理想とするカメラの製作に取り掛かります。まずはドイツのプラウベル社が試作しましたが(Makinette67)、土居氏は満足しませんでした。しかしこのときすでにレンズはニッコールに決定しており、マキナに搭載されているものと同じ 80mm/F2.8 が装着されていました。これは、土居氏の強い希望だったようで、後に社長同士が知り合いであった小西六(現・コニカ)に設計を委託するようになっても、コニカ製のレンズを装着することにはどうしても賛成されなかったということです。しかし最終的には、ボディに関してはこのコニカ設計部による設計が製品となりました。

マキナの設計者は、「現代のカメラ技術にもっとも大きな影響を及ぼしたカメラ」といわれる、ピッカリコニカ、ジャスピンコニカの設計者でもある内田康男氏です。

その後、55mm/F4.5 のニッコールレンズを搭載したマキナのワイド版、マキナW67や、マキナ67の改良型であるマキナ670(レンズはマキナ67と同一)、またニッコールレンズは用いていませんが、69判の超広角シフトカメラ、プラウベル69Wプロシフトなどが生産されましたが、1984年3月のマミヤ倒産により、マキナは1986年の生産休止に追い込まれます。これは同時に、最後の中判用ニッコールが消えていったことをも同時に意味するのです。

解説動画

マキナの特徴

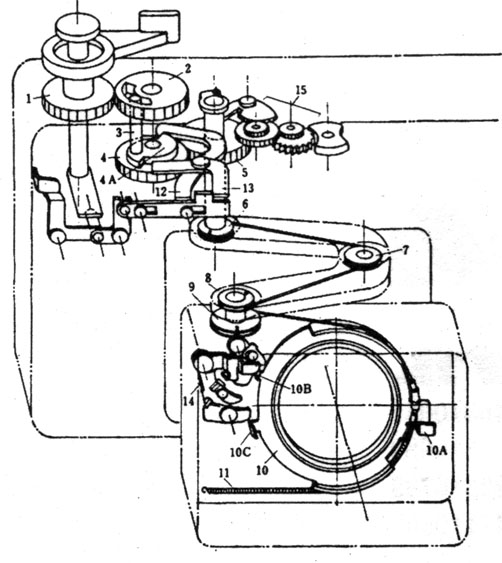

たすき構造による沈胴とフォーカシングの様子。格納状態、無限遠合焦、最短撮影距離合焦の3状態。

さて、1979年に発売開始されたプラウベル・マキナ67ですが、これは最後のニッコールレンズ搭載中判カメラであり、すでに電子化が大きな流れとなっていた時代に設計製作されたにもかかわらず、電子的な装備は最小限に押さえられています(例えばAEカメラであるニコマートELは1972年、ジャスピンコニカは1977年)。具体的には、完全機械式のレンズシャッターにスポット測光を組み合わせたマニュアル露出カメラであり、電池はなくても撮影は続行できます。

バッテリー(SR44を2個)はレンズボード左側面に格納する(左)。

露出計は、巻き上げレバー下の黒いボタンを押している間だけ動作する(右)。

折り畳み・焦点合わせ機構

|

シャッターチャージ・レリーズメカニズム

|

シャッターはコパルの0型がレンズに組み込まれていますが、これのチャージおよびレリーズを、リンク部分に巧妙に隠された1本のワイヤーの巻き上げと弛緩によって行うメカニズムは独特です。巻き上げレバーを操作すると、このワイヤーが引っ張られることでシャッターがチャージされます。巻き上げレバーを戻してもこのワイヤーは元の位置へは戻らず、レリーズボタンを押した時に、このワイヤーが途中まで弛緩されることでシャッターが切れます。レリーズボタンから指を離すと、さらにもう一段階ワイヤーが弛緩されます。これはバルブ露出のときのシャッター閉の制御のために使われています。またレンズの焦点調節は、X文字型にクロスしたリンク機構の、ボディ側の取り付け部の間隔の変更によって行われ、これは戦前のオリジナル マキナの伝統を引き継いだ部分と言えるでしょう。コダック レチナなどのように、同じようなリンク方式を用いた折り畳みカメラも多数ありますが、これらのほとんどは折り畳みのみにパンタグラフを用い、焦点調整は別のヘリコイドによっている点が異なります。なお焦点調節は、シャッターボタン外周のリングの回転により行われます。

左:Nikon FG + AiS 50mm F1.8 右:Plaubel Makina67

不要光の吸収特性に優れた蛇腹

マキナのアクセサリ

マキナの仕様

- シャッター:コパル No.0 機械式レンズシャッター

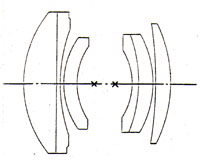

- レンズ:ニッコール 80mm/F2.8 4群6枚(単なるガウス型ではない)

- フィルム:120フィルム使用、67判、10枚撮り

- 最短撮影距離:1m

- 距離計:二重像合致式距離計、基線長 65mm (有効基線長 42mm)

- ファインダ:採光式ブライトフレーム、パララックス自動補正、視野率 85%、倍率 0.65

- 露出計:測光素子 - GPD、連動範囲 EV3-18、SR44 型酸化銀電池2個使用

- 大きさ:高さ115、幅162, 奥行56.5mm

- 重量:1250g

マキナのメンテナンス

プラウベル マキナ67は、近年までは「マキナサービス」が修理・整備サービスを提供していましたが、現在は「ケイズカメラリペア」がマキナサービスから部品を購入し修理を請け負っているとのことです。 なお、マキナサービスは当時ドイにてマキナの生産・サービスに携わっておられた方が設立された会社であり、その経緯で純正サービスパーツを多く保有していました。作例

カラー(リバーサル)

Kodak E100S (1997年末頃、インド ムンバイ)

モノクロ

F2.8開放

参考文献

当ページ(特に歴史の部分)は、以下の文献を参考に記述しました。以下の文献は大変詳細に調査の上記述されており、非常に参考になりますので一読されることをおすすめします。- カメラレビュー別冊 クラシックカメラ専科 No.48「マキナ67の全貌」

土居およびカメラのドイの簡単な歴史から始まり、プラウベル マキナの企画・開発の経緯、生産体制の変化や、最終的に生産が中止になったいきさつまでが述べられている。またマキナの設計を指揮した内田康男氏自らがマキナ開発の過程について執筆している。W67, 670 及び 69Wプロシフトに関するレビューもある。 - カメラレビュー別冊 クラシックカメラ専科 No.46「ニコンワールド」

ニッコールについて造詣の深い根本泰人氏が、ニコンカメラ以外に装着されたニッコールレンズを網羅的にレビューしている。マキナの魅力はやはりそのレンズにあると述べている。親戚にマキナの製造に関与した方がおられ、ボディのネーム彫刻 "makina67" の彫刻原板を所有しておられるとか。 - ニューフェース診断室 「マキナ67」アサヒカメラ 1979年5月号

マキナ67は、蛇腹採用ということでデビュー当時でも既に、レトロなタイプのカメラの復刻的な意味合いが感じられたらしく、そのような視点からも評価されている。レンズについては、性質の素直さが高く評価されており、最終的に「平均した解像力を持ちながら、全体にやわらかい画質で好感が持てると好評だった」という評価を下されている。このテスト記事は復刻版等に収録されていない。 - 試用記 「プラウベルマキナ67」 カメラ毎日 1979年2月号

8ページにわたり、マキナ67の紹介や、試用した印象について述べられている。 - テストレポート 「プラウベルマキナ670」 日本カメラ 1984年2月号

670 のテスト記事であるが、全般的に評価されているため 67 の参考にもなるし、仕様の差も良く分かる。レンズは、発色について「ナチュラルで驚くほどクリアー」と評価され、シャープさ等も高く評価されているが、ボケについては余り優れていないと評価されている。露出計も正確とのこと。