ライズ・シフトが出来る エンサイン カーバイン オートレンジ

2015年5月

帯状になっており、巻取りながら撮影できるフィルムをロールフィルムと呼ぶ。ロールフィルムは1900年ごろから次第に普及し、 1930年ごろにはそれまでに使われてきた写真乾板やシートフィルムをほぼ置き換えた。ロールフィルムはカメラへの装填が簡単で、次々と撮影するのにも都合がいいし、カット数が増えてもかさばらず、なにかと便利であるが、実はロールフィルムが普及するのに従って、カメラから失われた機能もある。それは、パースの整った写真の撮影に必須であるレンズのライズ・シフト機能である。

ロールフィルムが普及する前、写真乾板やシートフィルムの時代に多く使われていたカメラは、現在では

ビューカメラと呼ばれる形式のカメラである。ファインダを持たないこのカメラでは、本来フィルムが位置すべきところに磨りガラスが装着でき、写真としてフィルムに写るであろう光学像を直接見ることで構図やピントの調整を行う。当時の代表的な機種として六櫻社(後のコニカ)が戦前に製造していた

リリー手提暗函などがあり、現在も似た形式のカメラが

トヨフィールドのような大判用フィールドカメラとして用いられている。この種のカメラでは、磨りガラスを見てピントや構図を決めた後に、その磨りガラスを取り外し、代わりにフィルムホルダーを取り付けてから撮影することになり、どうしても三脚が必要となる。1900年代初頭はフィルムの感度が低く、明るい大口径レンズもなかったためにそれで十分であった。しかし1930年ごろになるとF4クラスのレンズが用いられるようになり、ロールフィルムの普及に伴ってビューカメラは次第に用いられなくなっていった。

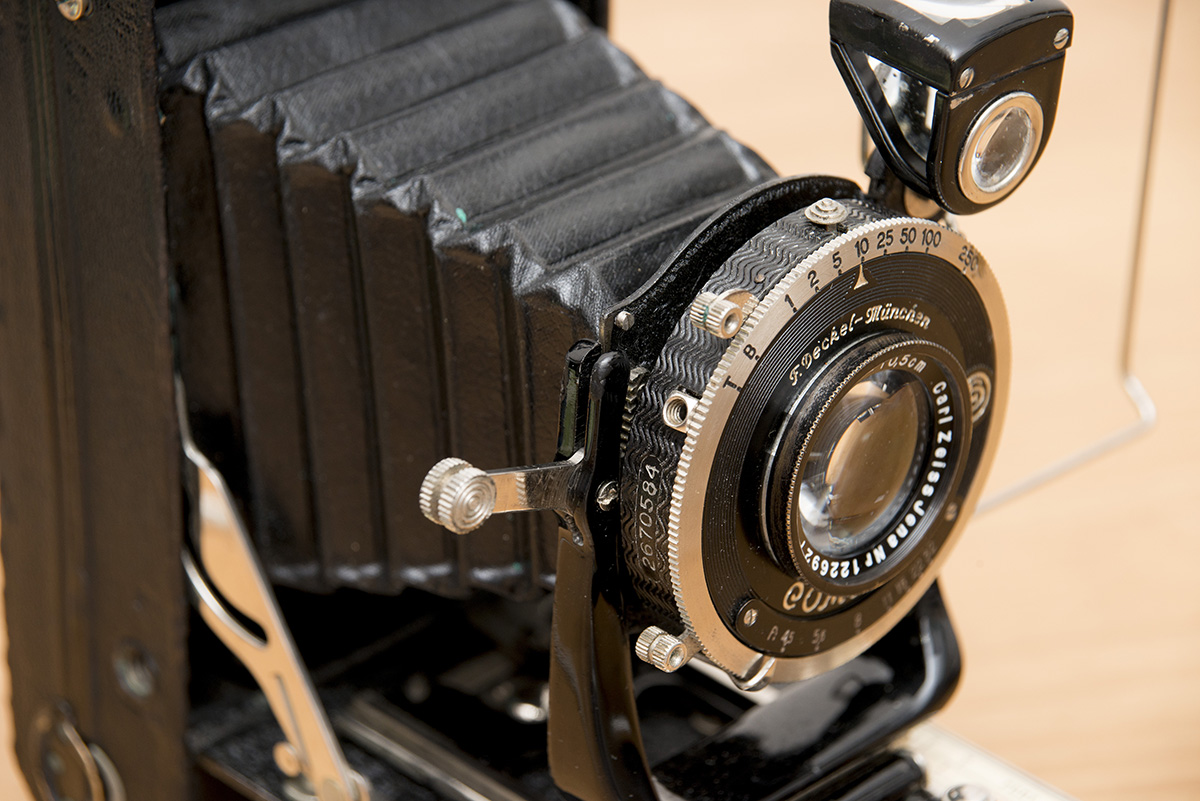

ビューカメラのようにフィルムホルダーと磨りガラスを交換できるカメラではピントと構図を磨りガラス上の像で完全に調整することが出来る。しかしロールフィルムが用いられるようになってこれが不可能になった。そこで代わりに発達したのがファインダと距離計である。最初に連動距離計を備えたカメラは1910年代中頃のコダックのカメラで、その後も1930年のアグファなどいくつかの先行例はあるが、事実上の連動距離計元年ともいうべき年は1932年である。この年にライカII型とコンタックスI型が登場し、世界的に距離計の有用性が認知される。そして翌1933年にはドレイカイルプリズムを備えたスーパーイコンタが登場、そしてツアイス製のテッサーレンズ、デッケル社のコンパーシャッター、それに連動距離計がついていることが高級機の条件となるのである。

しかしこのような「手持ちスナップ撮影」が可能なカメラが普及していく中で、前述したように多くのビューカメラに備えられていた、レンズのライズ・シフト機能はひっそりと削られていった。35mmカメラではレンズ交換を可能としつつピント合わせを距離計に連動させる必要があったし、中判カメラではボタン1つで撮影体制にまで展開される「スプリングカメラ」が主流となることで、レンズ周りにライズ・シフト機構を取り付けることが困難になったことがその原因の1つであろう。またロールフィルムを用いるカメラでは、そもそもフィルムホルダーを取り外さなくても次のコマの撮影が可能であるので、磨りガラスとフィルムホルダーの交換機能が省略され、構図の正確な調整ができなくなったこともあると思われる。そしてシフト・ライズ撮影は、スピグラやリンホフ、ホースマンのようなテクニカルビューカメラやPC-Nikkor のような35mmカメラ用のシフトレンズで行うものにほぼ限定されてきた。

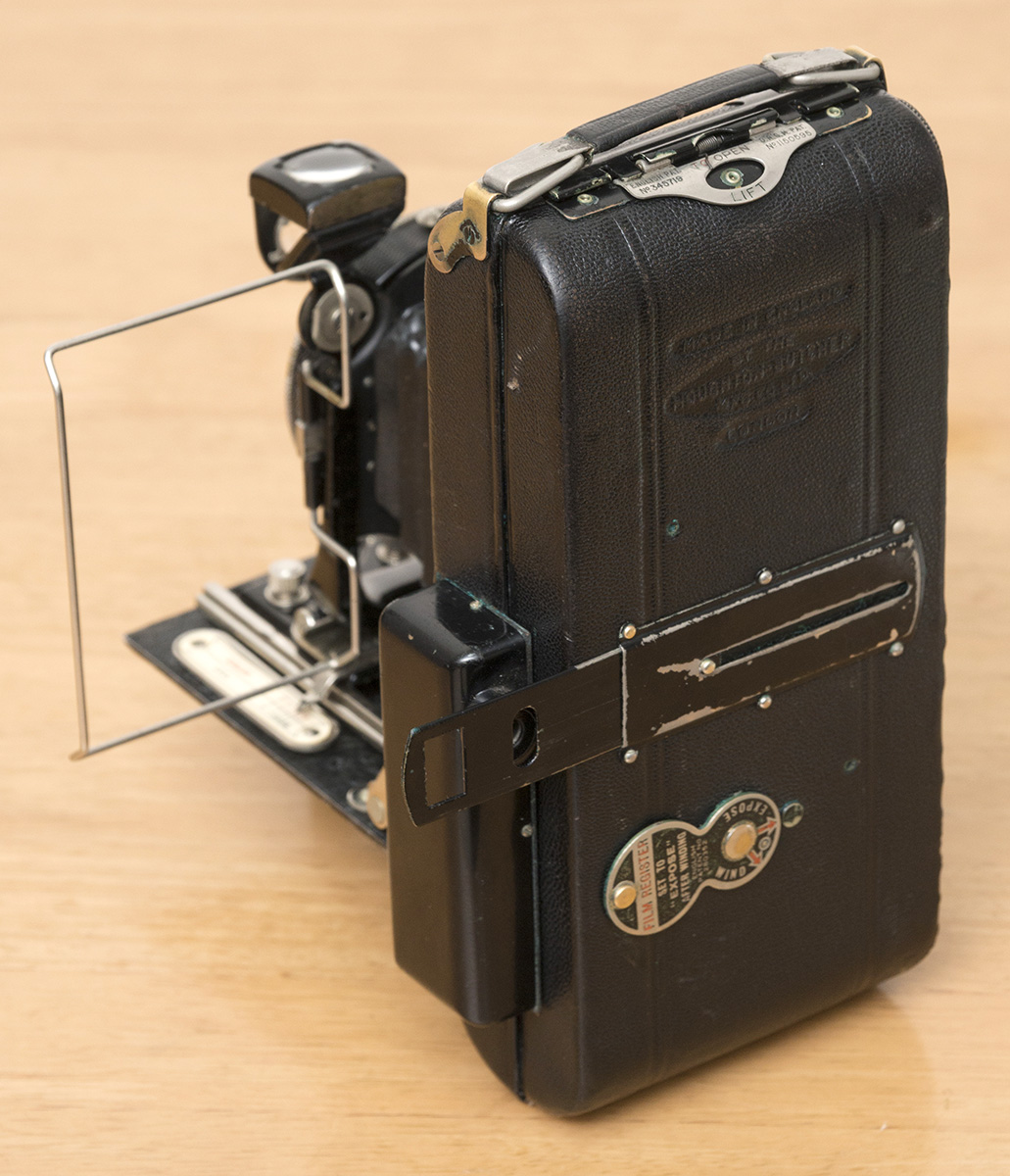

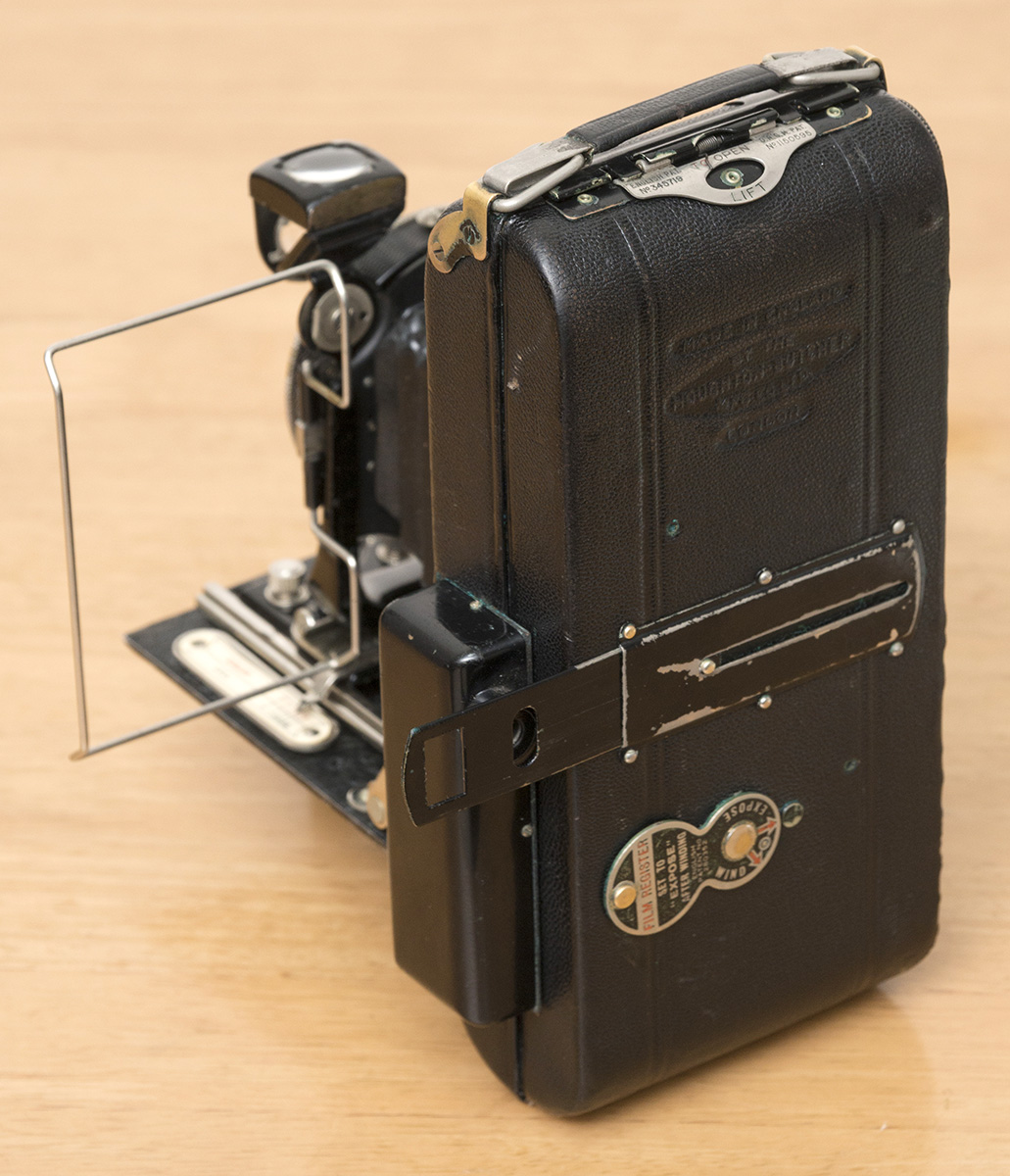

そのような中で、ここで紹介するエンサイン カーバイン オートレンジは少し珍しく、フィルム固定型でありながら連動距離計を用いてライズ・シフト撮影が可能なカメラである。カメラの構造はスプリングカメラよりもハンドカメラに近く、レンズベッドを倒してからレンズの台座(鳥居)を引き出して撮影する。この部分がハンドカメラに類する設計になっているために、ライズとシフトが可能となっているのだ。しかもフレームファインダにより構図を決めるようになっているために、ライズ・シフトすると同時にフレームも移動し、ほぼ正確なフレーミングが可能である。ライズ・シフトではピントがずれないため、距離計によるピント合わせは有効である。

このように、一見するとハンドカメラから距離計連動式スプリングカメラへと移行する時代の過渡期的な製品に見えるが、その実、他のカメラでは意外と実現が困難な機能が備わったカメラなのであった。もちろん距離計付きのホースマンやリンホフ等でも距離計でのピント合わせとシフト・ライズは可能であるが、フレームファインダが備わっていないために、フィルムホルダを付けたままでは構図の確認は不可能である。プラウベルのプロシフトではフレームファインダが使える代わりに距離計がない。スピードグラフィックや

センチュリーグラフィックでは両方が可能であるが、いずれもレンズやフィルムホルダーが脱着式であることなどから大きさや重さは倍ほども違う。畳むとレンズ部分の出っ張りもなく、厚みは4cmほど。少ししっかりと写真を撮りたいが、でも大きなカメラはちょっと・・という時にも使える、汎用性の高いカメラであると思う。

特徴

前述したように、このカメラの特徴はレンズの左右へのシフト(右:約11mm, 左:約6mm)と上へのライズ(約12mm)が可能でありながら、連動距離計を備えていることである。またフレームファインダを用いることにより、ピントグラスに頼ることなくおおよその構図調整が可能である。

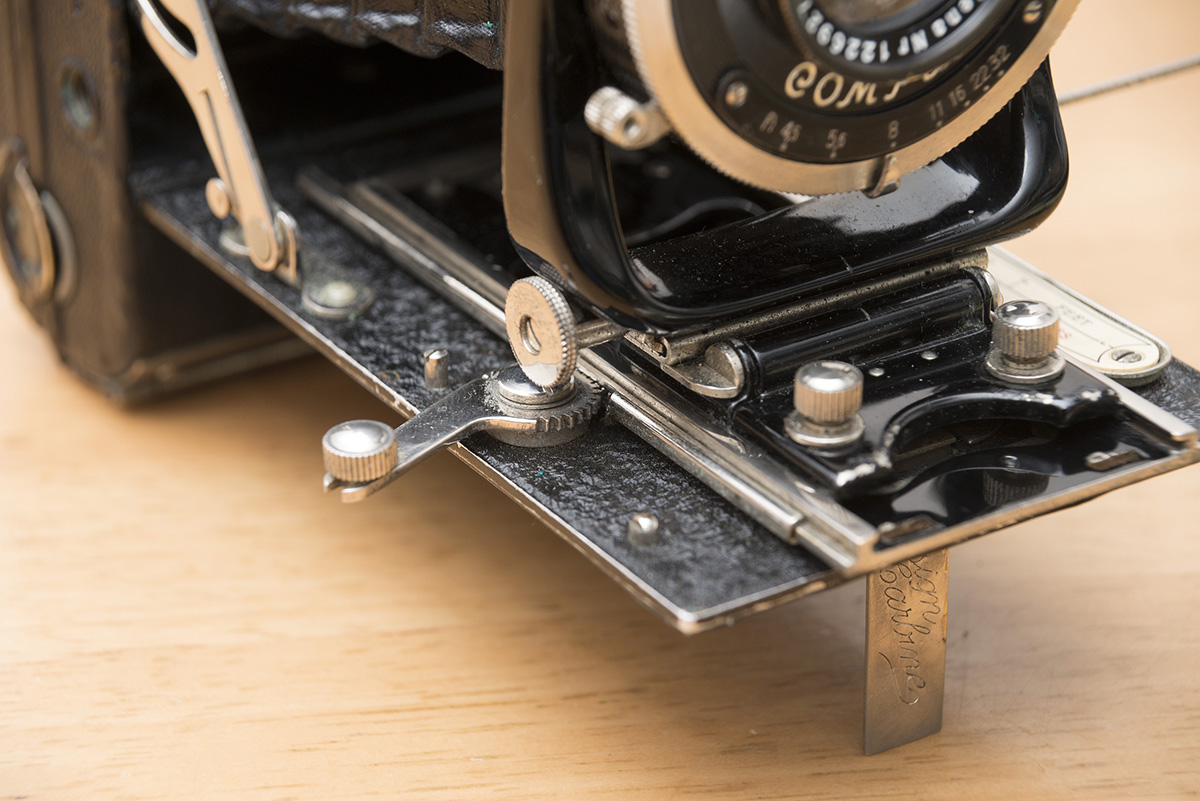

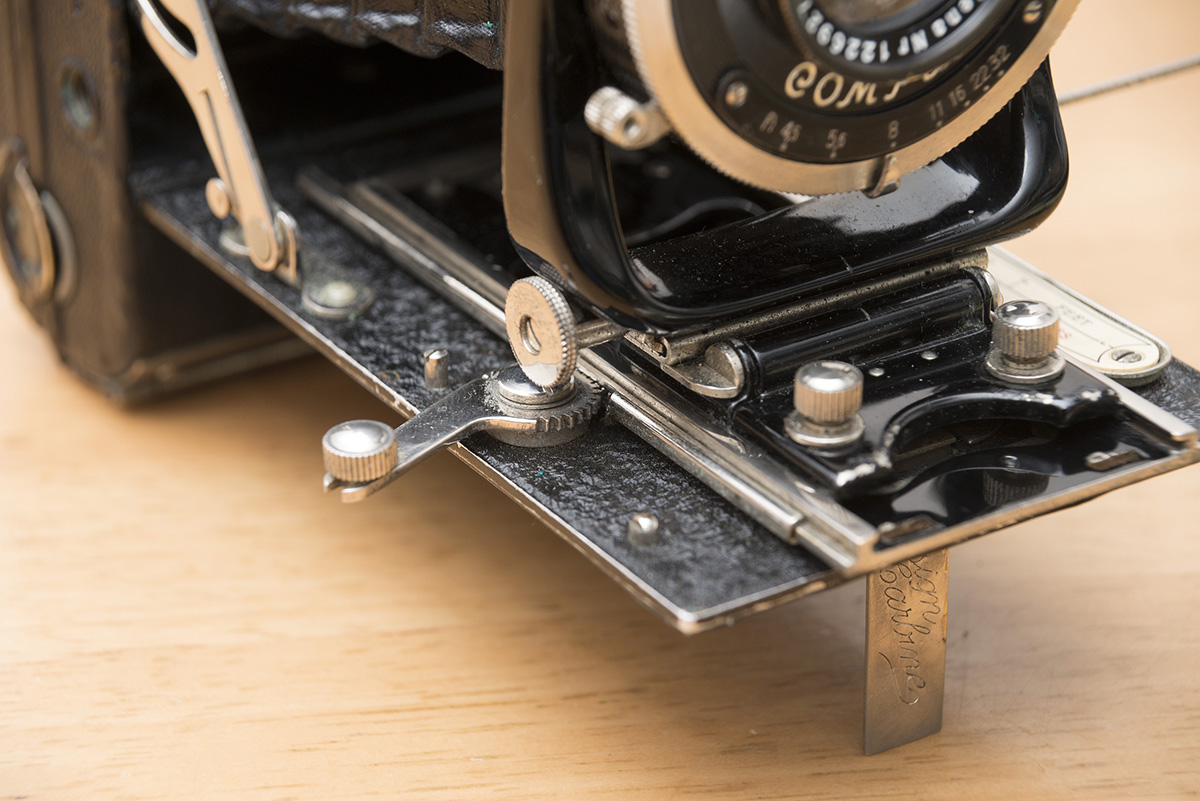

撮影状態へのセットや使い勝手はハンドカメラやテクニカルビューカメラに近い。ボディ底面のボタンを押すと前蓋が開きベッド部となる。鳥居の手前にある丸いノブ2つを寄せるようにして引き出すと無限遠位置でロックされる。フォーカシングはベッド脇についたノブにより、ラック&ピニオン式に繰り出せ素早い操作が可能である。ノブの反対側に距離指標があり、メートルとフィートで併記されている。フォーカシングレバーのすぐ上のノブは横向きに引き出すことができ、これを回転させるとレンズが左右にシフトする。

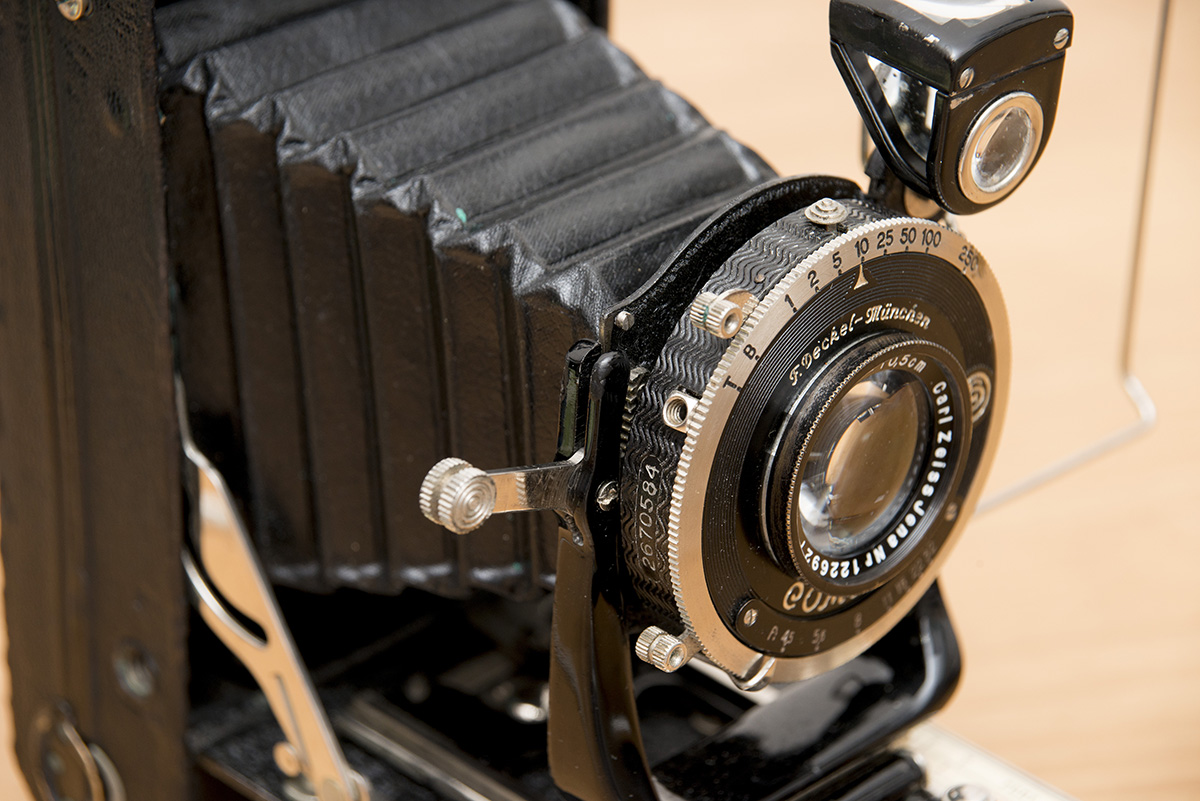

ライズはレンズ横のノブを倒すことで可能となる。垂直に立ったときが初期位置で、そこから135度ほど回転させることが出来る。組み立て暗箱やウッドビューカメラでは微動出来ないカメラも多いが、このカメラではライズ・シフトともに極めて調整がしやすくできている。レンズはリムセット形のコンパーシャッターで、タイムとバルブはシャッターチャージが不要なタイプである。最高速は1/250秒。レンズはこのカメラの場合、戦前の6x9判ハンドカメラ・スプリングカメラによく見られるテッサー 10.5cm F4.5であり、コンパーシャッターとの組み合わせはモデルラインの中で再上位機種に与えられている場合が多い。

このカメラには使い勝手を良くするための工夫も随所に見られる。上の写真は裏蓋のロック機構である。"LIFT TO OPEN" と書いてある通り、銀色のノブの手前を上に起こすと裏蓋が開く。ロック機構はツメ同士が噛み合う確実なものであるが、このノブを持ち上げることで、テコの原理でツメの係止を外すようになっており、大変使い勝手が良い。ロック機構の下には押し型で "MADE IN ENGLAND"

"BY THE HOUGHTON-BUTCHER MFG CO. LTD." "LONDON" と書かれている。資料によるとホートン・ブッチャーは1930年にエンサインに社名変更しており、一方でレンズとシャッターのシリアルナンバーからは、このカメラが1934年頃製造であることを示している。貼り革の型がまだ更新されていなかっただけなのかもしれない。

フィルムの装填もやりやすい。フィルムをセットする側は、軸が外側へ退避するようになっており、裏蓋を閉めるとその軸が裏蓋により抑えられるようになっている。巻上げ側では、巻上げノブそのものが外側へ引き出せるようになっているので、スプリングカメラによく見られるような力のいる部分がなく、非常に楽にフィルムセットが出来る。裏蓋のヒンジは後のエンサインのカメラ(

エンサイン オートレンジ16-20など)と同様に蝶番が2連になっている。バネの力により、最初は手前の蝶番だけが動き、180度よりも大きく開こうとすると2つ目の蝶番が初めて機能する。裏蓋のひずみ防止や蝶番への負荷の軽減にも寄与しているようだ。

カメラの背面には赤窓の蓋、フレームファインダーの覗き窓、距離計のアイピースが備わる。距離計のアイピースにはヘリコイドが付いており、360度近く回転する。これによって視度が調整できる。距離計には1.5倍程度の倍率がかかっており、基線長は36mm程度であるため、有効基線長は50mm以上あるようだ。フレームファインダーの覗き窓のプレートには上下に穴が2つ空いており、上の穴がフレームファインダー用、下の穴はちょうど距離計のアイピースの位置に一致しており当然ながら距離合わせがすぐに出来るようになっている。赤窓部分の蓋は、裏蓋の内側にもつながっており、フィルム送り時に圧板を若干、退避させる機構を備えているように見えるが、詳しいことはわからない。様々な創意工夫の部分に1つ1つ特許番号が書かれているのが面白い。

距離計のリンク機構。赤い文字の書かれたプレートは手前側がベッド部のレールにつながっており、奥側は距離計内部に直接つながったレバーに止められている。レールが繰り出されると、このプレートが距離計側のレバーを反時計回りに回し、距離計内部のカムを動かす。折りたたむ時などレール部分が自由に動いても無理のかからない、うまい設計である。

内部構造と整備

整備に際して特に難しい部分はない。距離計は前後左右の小さなビスを外すと取り外せる(アイピースを外す必要はない)。2つのミラーは表面鏡でなく普通の鏡(裏面鏡)を使っているらしく、その分腐食しにくいようだ。面白いのはハーフミラーではなく、全反射鏡の中央付近を1mmほどの幅で開けることで二重像の合成をしていることだ。これは最初の距離計連動カメラ(オートグラフィック・コダック・スペシャル連動距離計付き)などでも用いられている方法のようで、初期の距離計連動カメラではハーフミラーを用いていないものが多い。例えば軍用では境界のはっきりした上下像合致式距離計が用いられており、ハーフミラーは用いられていないので、距離計にハーフミラーを用いるというアイディアはライカやコンタックス以降に普及したもののように思われる。距離計の無限遠調整は、右側の小さいバネのすぐ向う側にあるビスを緩めることで、微調整が出来る。

シャッター・レンズ周りもごくスタンダードな構造である。レンズは単にねじるだけで取り外せるが、特筆できることは、取り外したレンズの内側、第2レンズの鏡枠にもローレットが刻んであり、手で簡単にねじって外すことができることである。これにより第1群と第2群の間も容易に掃除することが出来る。第3群(貼りあわせを持つ群)も簡単に清掃できる上、この頃のレンズはノンコートであるために、強く拭くような間違いを犯さなければ清掃は簡単である。レンズは通常のリムセット型の新コンパーで、絞り値板を外すとセットビスを緩めることが出来、レンズ内部にアクセスできる。例によって注油には細心の注意を要する。

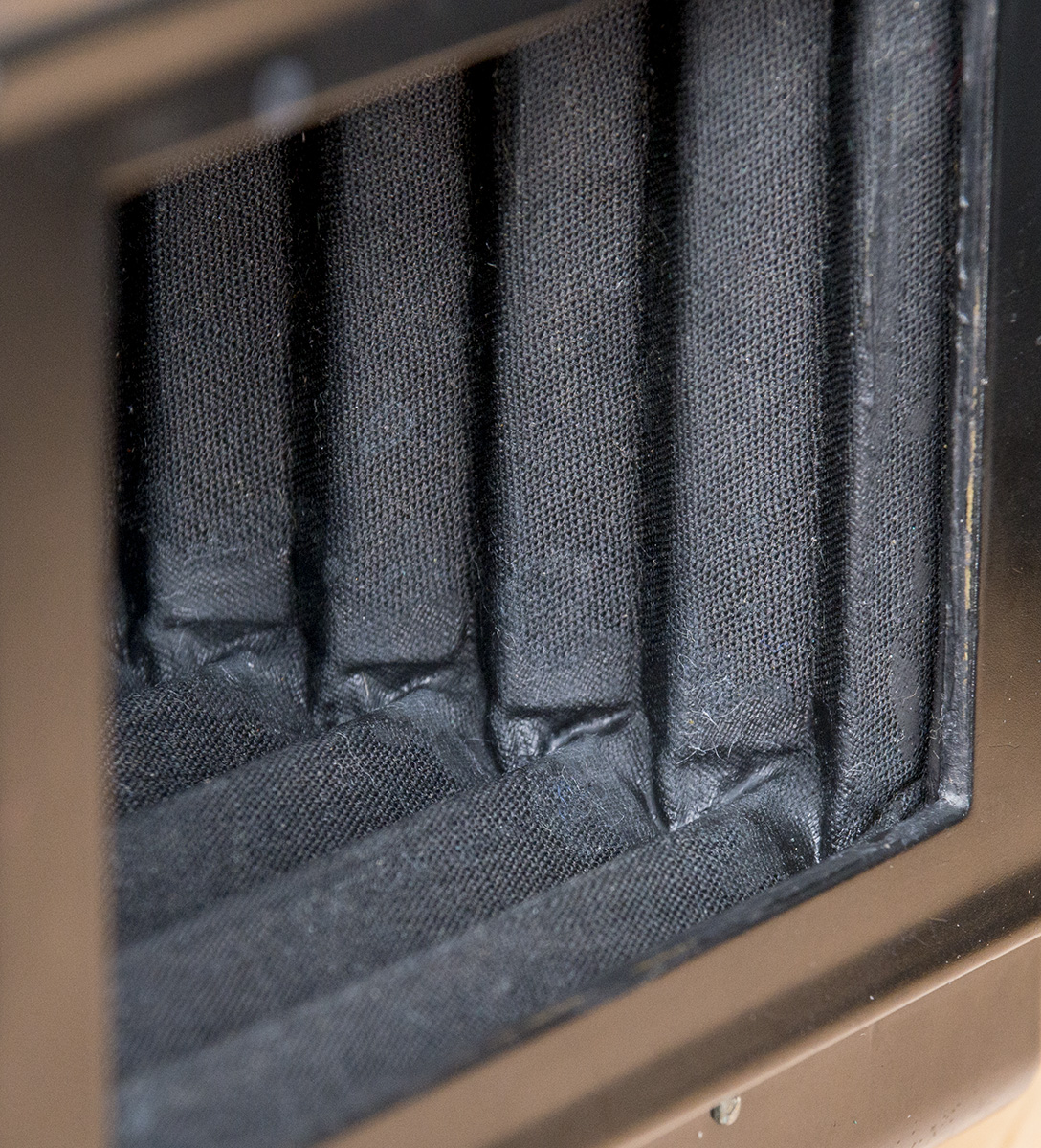

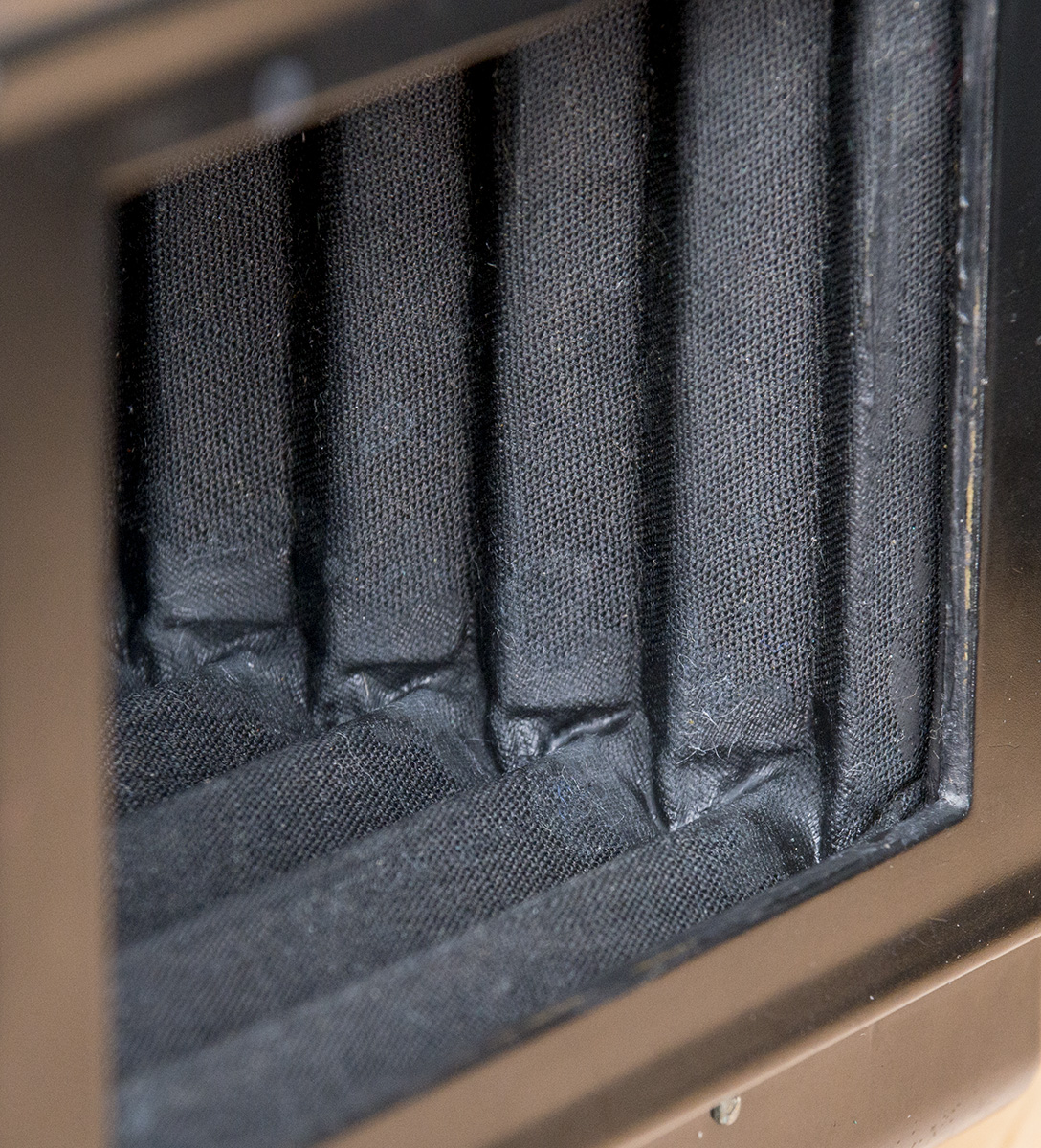

この種のカメラでは蛇腹にピンホールが空いていることがある。ヤンピー(羊皮)を用いたものは耐久性が高いが、紙や布をベースにしたものはそれよりも弱く、さらに1980年頃に見られるウレタンなどの化学合成素材を用いたものは極めて劣化しやすい。このカメラは一度蛇腹交換されているようで、布をベースにした蛇腹が用いられているが、試写の結果、若干の光漏れが認められたので補修した。ごく小さなピンホールが見られるだけであれば、穴の空きやすい隅の部分を伸縮性のある黒色ゴム素材で塞ぐことで補修出来る。

私が今回補修に用いたのは上の2つである。「プラスティディップ」はもともと、ペンチなどの工具のグリップ部分などをドブ漬けすることでゴムコーティングすることが出来る液体素材で、上の缶はそれをスプレー状にしたものである。4時間ほどで固まった後は、輪ゴムのようにとても良く伸びるゴムのようになる。今回の場合は空き缶の内側に少量を吹きかけて溜め、それを綿棒で塗りつけた。これで光漏れは防げるが、ゴム同士が接する部分が張り付いたようになるおそれがあるため、固まった後にフッ素樹脂がパウダー状になるスプレー(ドライファストルブ)を適量吹き付けている。

試写結果

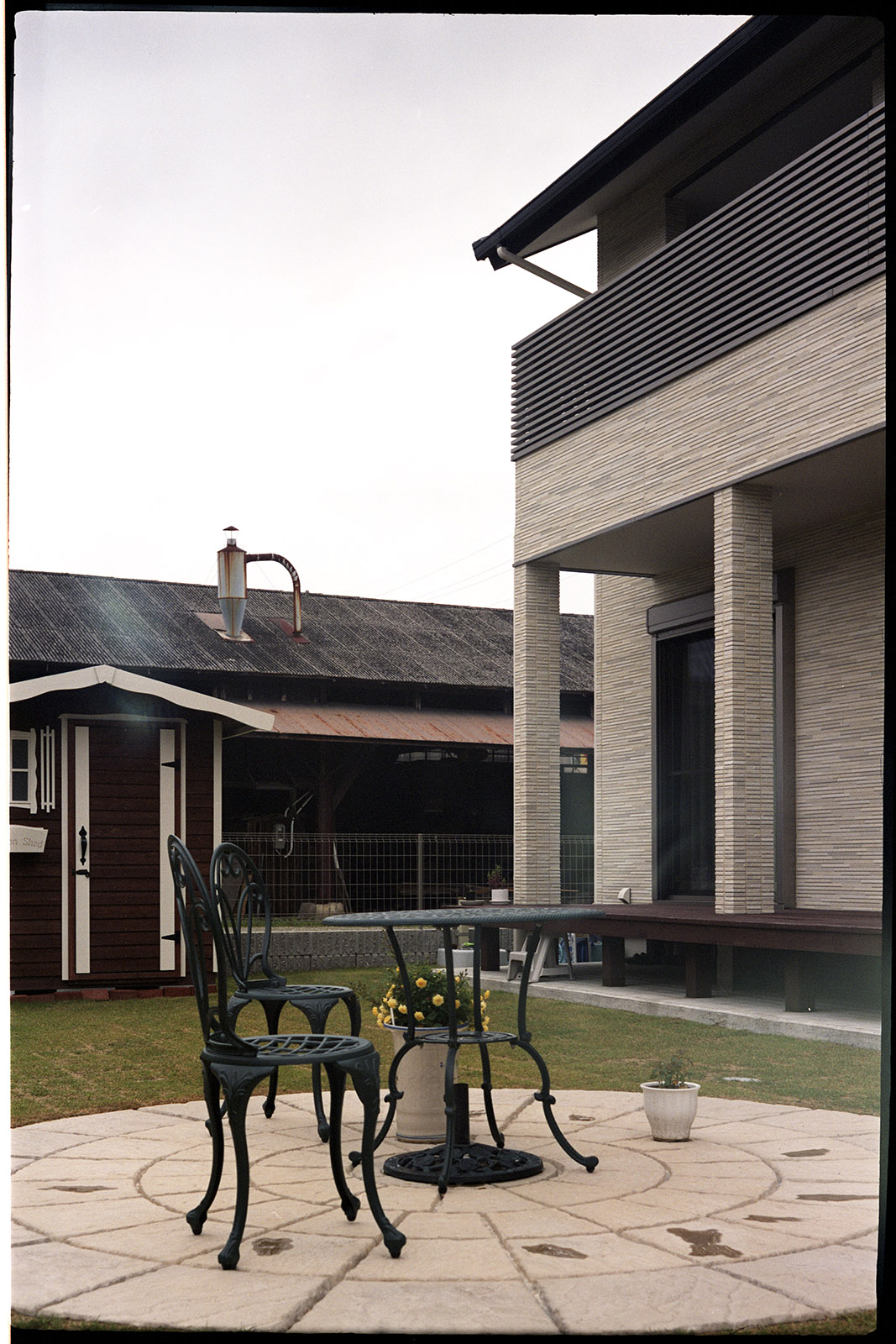

今回は珍しく、まずはカラーネガフィルム(といっても10年前に期限が切れたもの)を、やはり死蔵していたナニワカラーキットN(これも古いものなので一部が析出して沈殿していたが、一応現像は出来た)で現像してみた。そのためカラーバランスが不安定であり、その点は参考にならない。

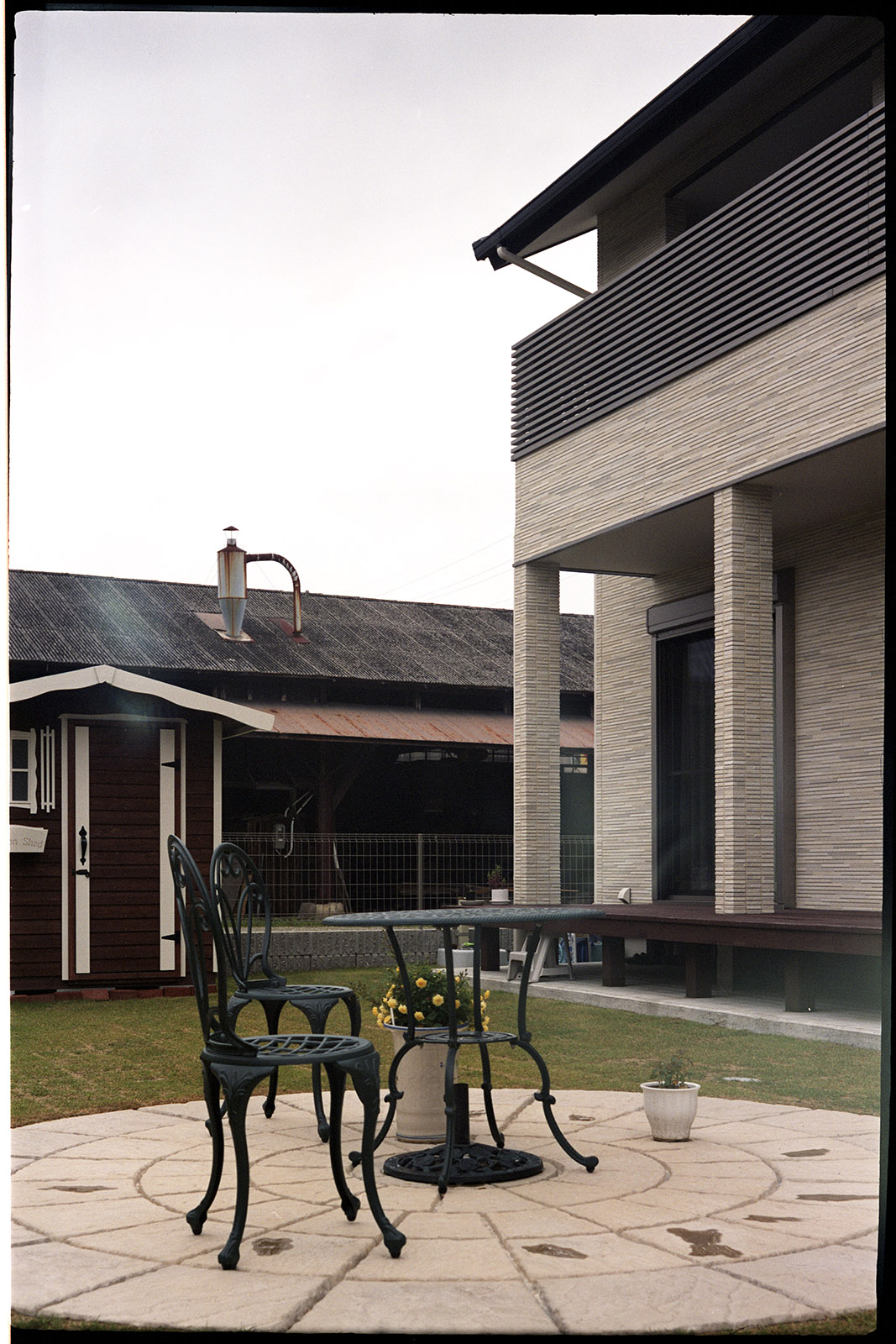

縦位置でレンズをいっぱいにライズして撮影した。たった12mmだけと思われるかもしれないが、ちょうどこの構図で、画面の中央から視点の高さの被写体までの距離がフィルム上で約12mm程度となっており、カメラの光軸を水平に、フィルム面を垂直にした状態での撮影である。そのためすべての鉛直線がほぼ垂直になっている。適度に絞っていることもあり、イメージサークルの端に近い天空光部分のケラレも見られない。また右上の建物部分の描写を見ても、像の乱れは見て取れない。F4.5という、今となっては暗めのテッサーレンズは極めて優秀である。ただし蛇腹のピンホールの影響で物置の上の部分にゴーストが発生しているため、上記の方法で補修した。

現像液が残っていたため、補修後の試写でもカラーネガ現像(C41現像)を用いるコダックT400CNを用いた。今度は果敢に、手持ちでシフト撮影を行った。最もシフト量の小さい左向き(カメラを横位置にかまえて上向き)のシフトをかけ、距離計でピントを合わせて撮影する。やはりわずかにでもシフトを書けたほうが建物の構図には安定感が出る。好天であるが光漏れは完治している。

F8近辺で撮影した。やはり安定感のある描写で、距離計もよく合っているが、フィルム面積が大きいこともあり、一連の撮影結果を見たところではフィルム面の浮動の影響を受けたコマも散見された。中判フィルムの宿命であり、緻密な描写を求める場合には、レンズの性能が十分でも開放絞りを安心して使うことは難しい。