Hollow Clock V(空洞時計5)

ポイント- わずか7mmの、薄くスタイリッシュになった外周リング

- モーターが脱調しても時計が遅れないラチェット機構

- 外観を徹底的にブラッシュアップ

コンセプト

久しぶりにアナログ時計を設計した。と言っても、今回の時計はまったくの新設計ではなく、空洞時計4の改良版である。空洞時計4はこれまでに作った数多くの時計の中でも上位の人気を誇るが、外観にはいくらか妥協した部分があったし、内部構造など「動けばよい」といわんばかりの部分もあった。しかし、無許可で大量に売り出されたり、オリジナルを十分示さずにこの時計を紹介した動画(現在はコメント欄で明記)のコピー投稿が溢れかえり、大量の視聴者のみならず大手ニュースメディアまでもが作者を取り違えて拡散する、というようなことがあり、これを機会に「モデルチェンジ」して、従来モデルを「計画的陳腐化」させよう、というような意図も持ちつつ、妥協を排して再設計した。

設計

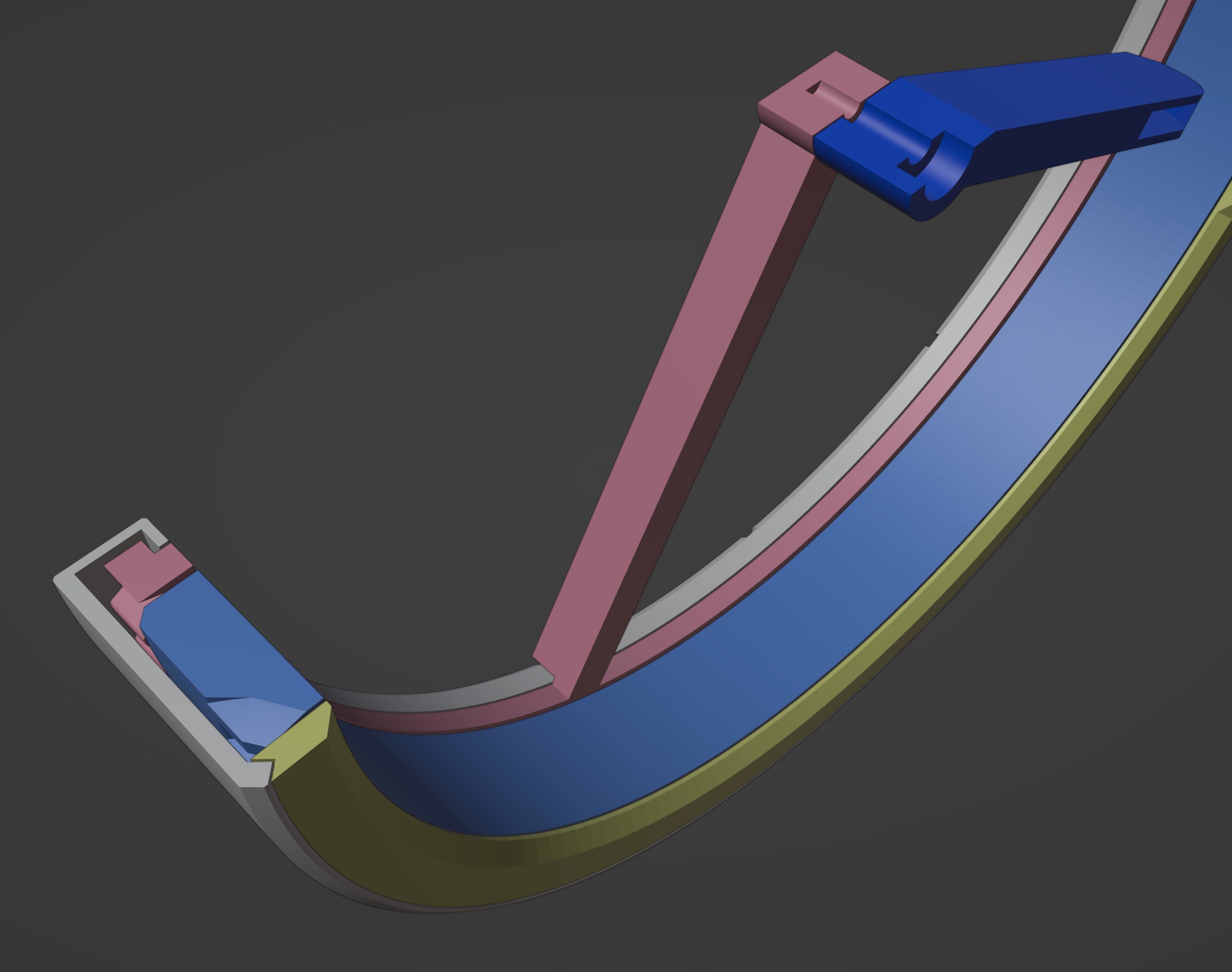

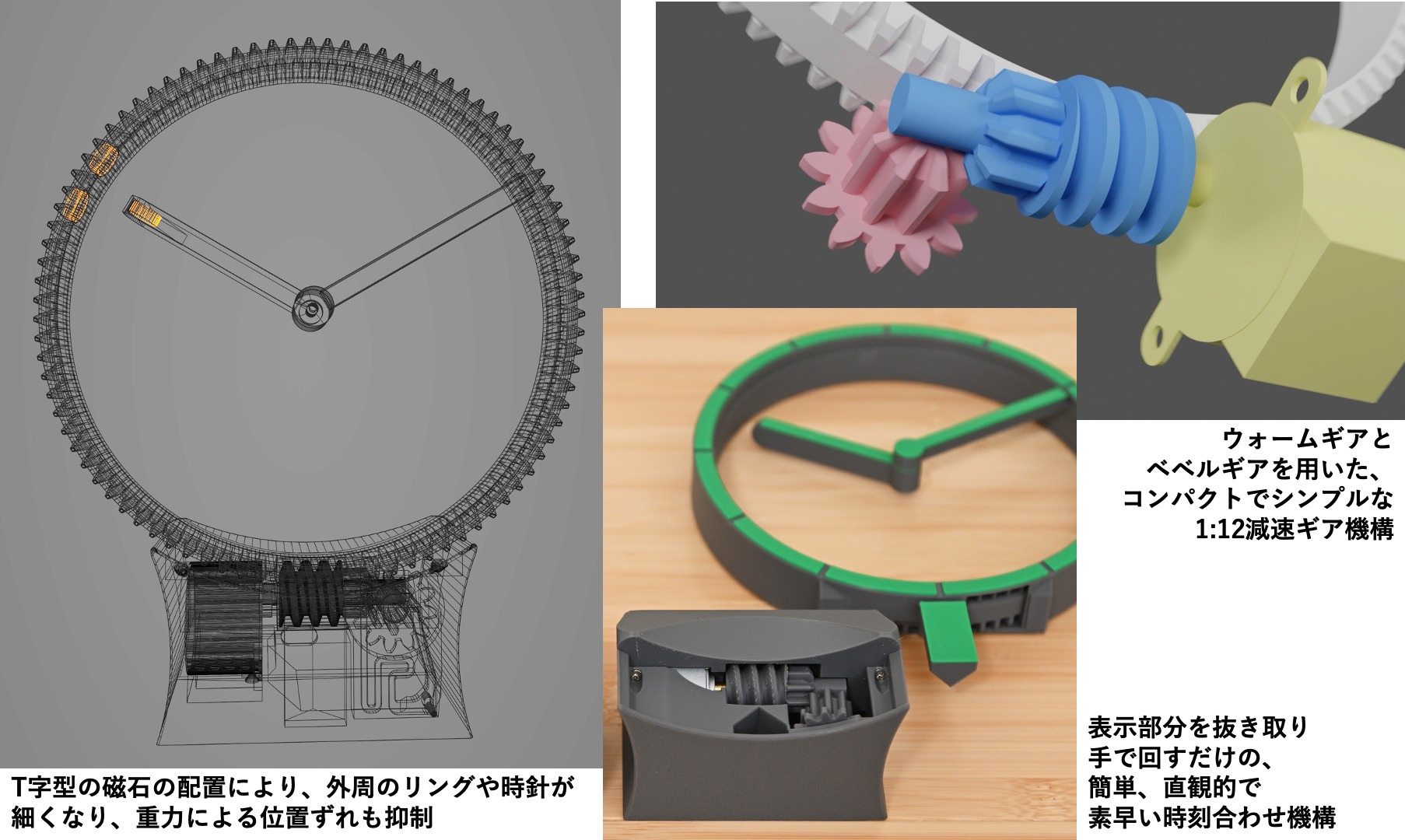

まずは外周リングの薄型化に挑戦した。空洞時計4でも面取りなどで視覚的に薄く見える工夫がされているが、どうしても外周リングには「磁石の厚み」と「歯車の歯の高さ」が必要となる。そこで今回、リングの内側と外側に置かれていた磁石と歯車を前後にずらし、前から順に「分針リングの歯車(赤)」「時針リングの磁石(青)」「時針リングの歯車(青)」の3要素が順に並ぶようにした。こうするとリングの奥行きは少し伸びてしまうが、これは外装や分針リングの厚みをギリギリまで削ることで軽減。結果的に、リングの厚みは外側ケース込みでわずか7mmに収まった。分針リングが、特に歯車の谷の部分で非常に薄くなるため変形しやすく、動作に影響があったので、外装の内側を折り返して変形を抑えるなど、細かな工夫が詰まっている。また、リング外装の裏蓋(左上の画像で黄色い部分)を固定するのに、以前はネジを使っていたが、今回は溝の凹凸でひっかけるようにして、厚みを削減するとともに外観からネジを排した。

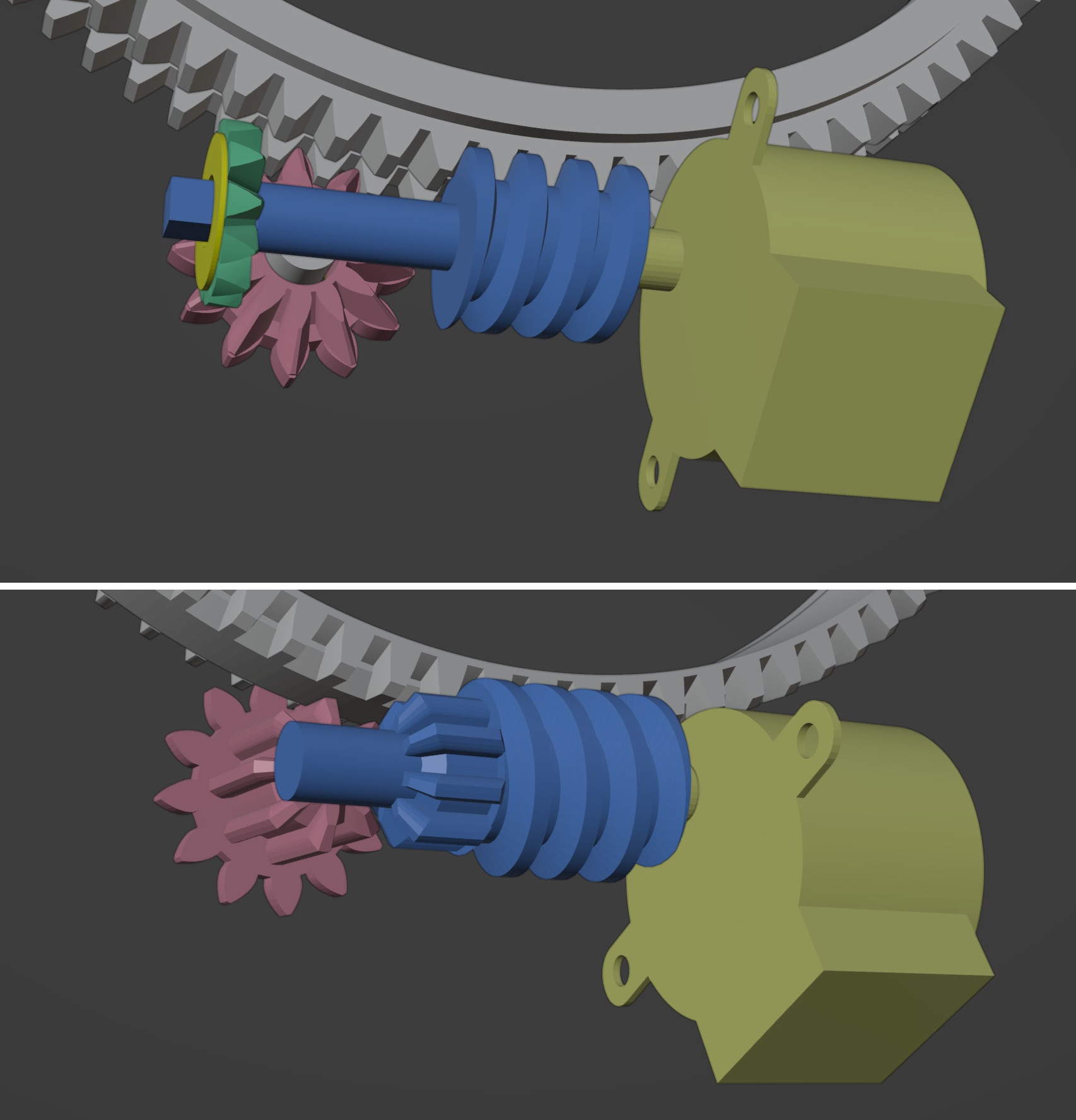

内部機構の単純化も実現した。空洞時計4では時針リングを回すウォームギア(青)と、それを分針リングへと伝えるベベルギア(緑)とを別部品としていたが、今回は歯車の歯数や距離を調整することで、これらを一体化することが出来た。ベベルギアの配置変更により、分針を回転させる歯車(ピンク色)とウォームギアの回転方向の関係が逆になるため、ウォームギアの方向も変更されている(上の空洞時計4では左ネジになっているが、下の新型では右ネジになっている)。この減速機構のメリットとして、歯車の配置を変更せずにウォームギアの巻き方向を変えるだけで、正転と逆転どちらも実現できるというわけだ。

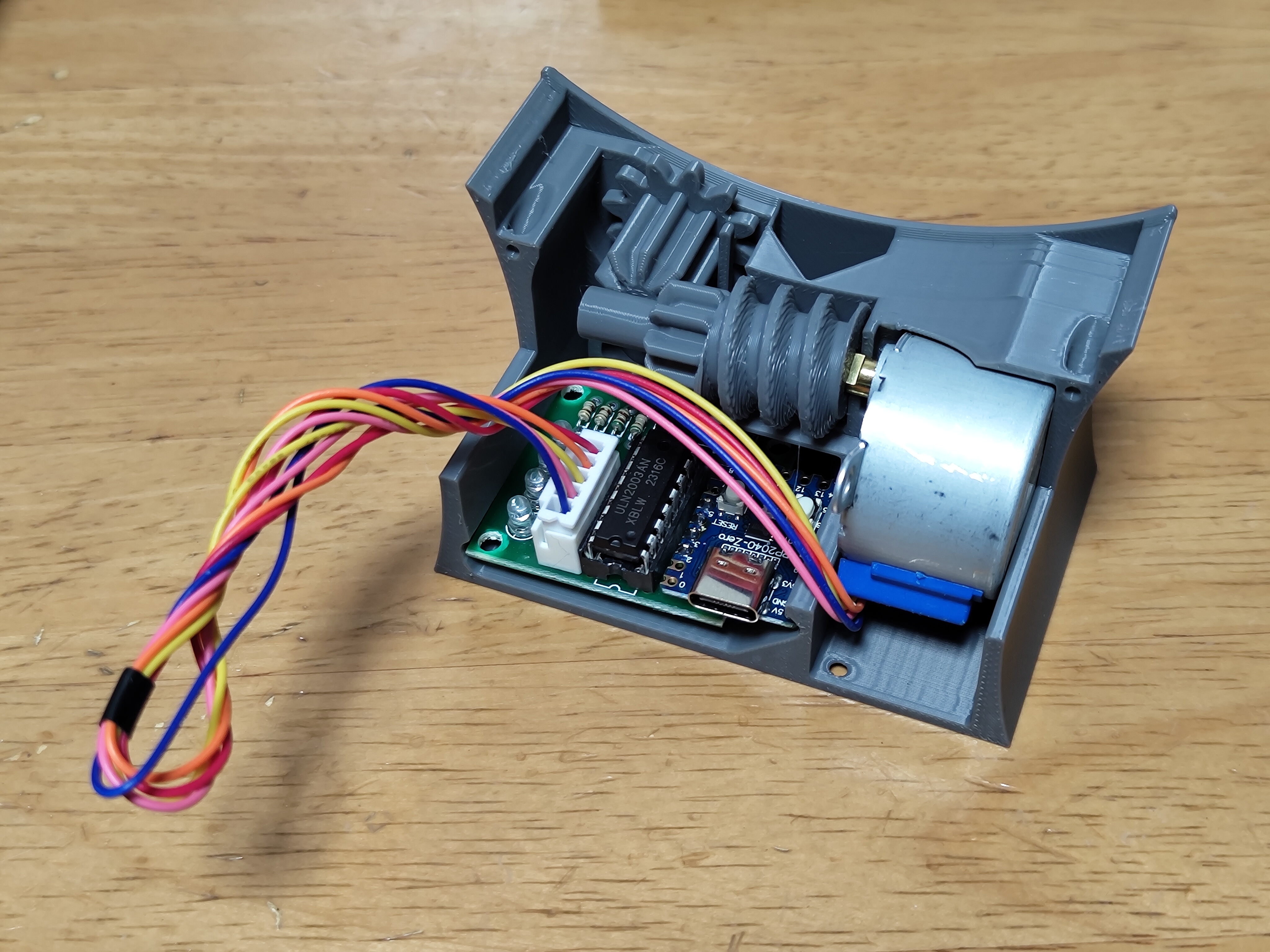

従来、わりといい加減であったベース部分も完全に新設計である。モーターは今やケースの形状により固定され、回路基板も差し込み式で確実に固定される。前回はArduino nanoを用いていたため、その基板の長さの関係で電源ポートを横側に設けていたが、今回は小型のマイコンを用いることで、背面ほぼ中央に移動した。このマイコンはクロック回路に水晶発振子が用いられており、Arduino nano(セラロックが用いられている)よりも高精度であり(誤差が1日に1秒以下)、またUSBコネクタがUSB-Cになるとともに、基板を貫通した穴にコネクタがはんだ付けされているために壊れにくいというメリットもある。ケース同士を固定するネジはリングを差し込む部分に斜めに配置し、時計の使用状態では外観からネジが見えないようになった。リングを差し込む部分も、中央の長いパーツに加え、左右の突起が後ろ側から固定されることで3点支持になり、ガタつきにくくなった。

さらに、時計の動作を確実にする機構も組み込んだ。ステッピングモーターは回転角を正確に指示できる便利なモーターだが、使用しているこの28BYJ-48モーターは大変非力で、抵抗があるとそれに負けて脱調してしまう。部品の仕上げがよければ問題ないが、ちゃんと動作しているように見える時計でも、ちょっとした突起のひっかかりなどで知らず知らずのうちに少しずつずれ、時計が遅れる、といったことが起こり得る。そこで上の動画のような逆回転を阻止する仕組みを設け、少し行き過ぎてから戻る動作を入れることで、モーターが脱調してもその分が毎分リセットされるようにした。

作成

3Dプリントのタイムラプス動画

組み立てガイド

外装の美しさは単にその形状だけでなく、3Dプリンタによる造形段階についてもよく考える必要がある。オーバーハングなど造形が乱れやすい形状にしないのはもちろんだが、積層痕の方向や、ビルドプレート(造形物が張り付く下面)がどこに来るのかも重要である。というのは、ビルドプレートに接する面には、ビルドプレートの表面形状が転写されるためだ。今回新たに、造形品質や速度、使い勝手など極めて高い評価を受けており急速にシェアを伸ばしているBambu LabのP1S Comboを導入した。このプリンタのビルドプレートにはランダムな凹凸が粗めに付いており、3Dプリンタのフィラメントの軌跡が見えなくなるので、それが前面に来るように、また積層痕は縦向きに揃うように設計してある。

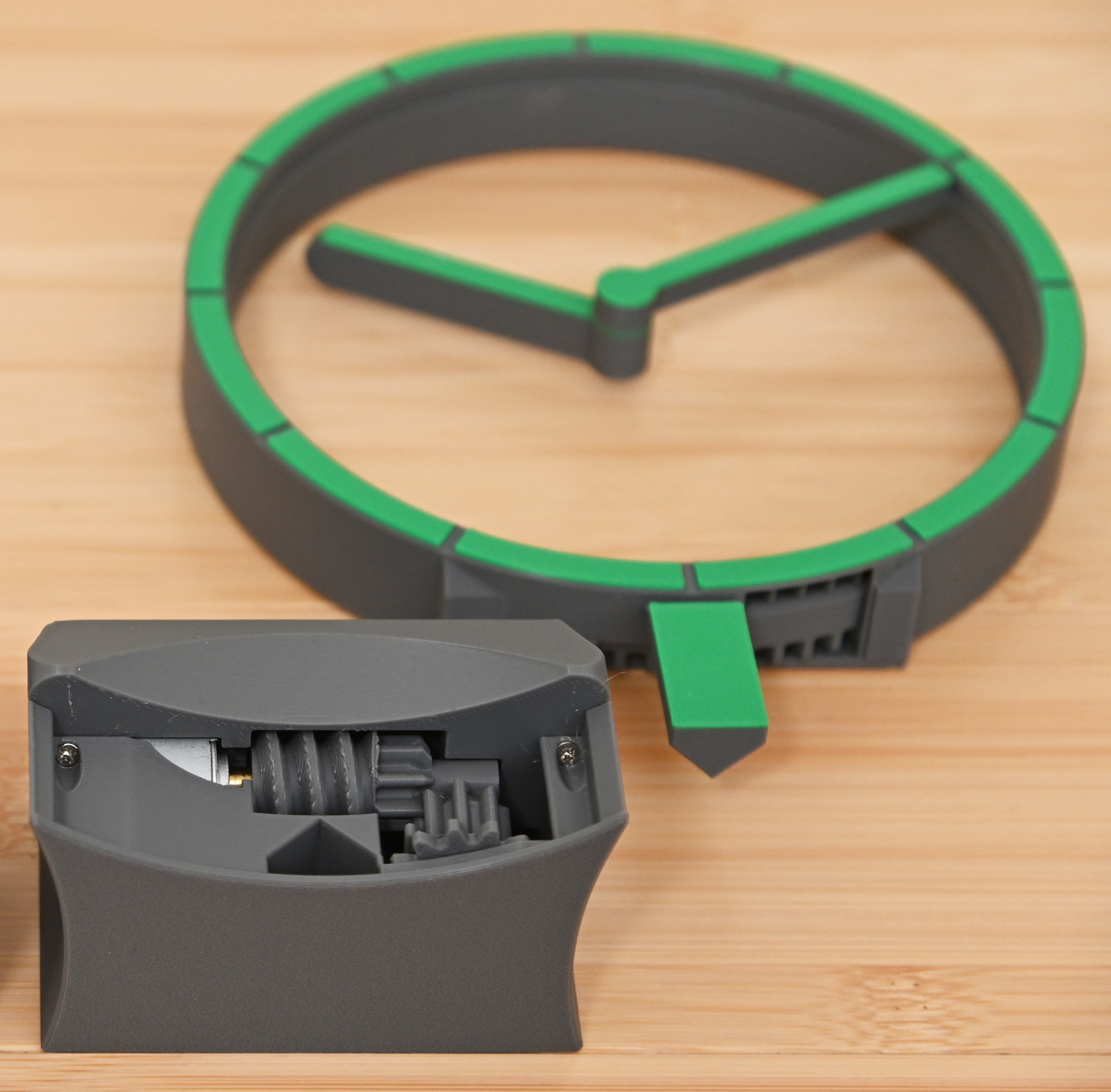

空洞時計4にはなかった時計の目盛りは、やはりあったほうが良いという声が多かったので、今回それも加えた。最初の数層を造形してからフィラメント(材料)を入れ替えると、目盛りの溝の色が変わるような設計になっている。Bambu Lab P1S Combo はマルチマテリアル3Dプリンタなので自由に色を付けることもできるが、このように層で色をつけるようにしたほうが造形が早く、また材料のムダも抑えられる。

前作の空洞時計4と共通する、3つの重要な設計要素を図示した。T字形の磁石の配置、ウォームギアを用いた減速機構、抜き取り式の簡単な時刻合わせ機構、この3つは他の時計には見られない大きな特徴である。また、この時計の3Dデータ(立体造形)は著作権による保護の対象である。従来から私の設計は全て CC BY-NC-SA(クレジット表示、非営利限定、ライセンス継承)の条件で公開しているが、これらは著作権法に定められた著作者人格権と財産権に関連するものである。そのようなこともあり、今回の設計を公開するかどうか少し逡巡したが、やはり「自分で作って楽しみたい」という大多数の善良なメイカー文化人への提供が第一と考え、今回も従来同様にデータを公開することとした。

例によって3DデータとプログラムはThingiverseやInstractables, Printablesで公開している。前作の反省を活かし、ライセンス条件も明記した。個人が制作したり無料でプレゼントしたりする分には自由である。またこの時計を作って販売したい方には印税率5%で販売許可を出すので、是非問い合わせて欲しい。