元祖・高級コンパクトカメラ ローライ35

そもそも35mmカメラは生まれた時から高級カメラであった。例によっていくらかの先行例はあるものの、事実上最初の35mm判カメラは、高級カメラの代名詞「ライカ」である。エルンスト・ライツの技術者であったオスカー・バルナックは、当時高性能化が急速に進展していた映画用のフィルムを用いる静止画用のカメラを開発し、その際に映画の2コマ分の幅を1コマの撮影に利用することとした。これによって現在のディジタルカメラでも連綿と引き継がれる「フルサイズ」24x36mmが決まり、その後100年に渡る写真の主流フォーマットが決定された。

いまでこそ「フルサイズ」は大きな画面サイズを意味するが、35mmカメラが生まれた1900年代初頭は、より大きな判のカメラが主流であった。そのためライカは当初、一種のミニチュアカメラのように認知されたという。オスカー・バルナックは小柄で体が弱く、趣味の山歩きに使うための小型カメラを欲したことがライカを生み出した動機であるとも言われるし、4x5判のような大判や120判のような中判に対し35mmカメラが「小型カメラ」と呼ばれたように、35mmはもともと小型化を強く志向したフィルムフォーマットでもあった。

話がローライ35から大きくそれたようだが、これらの「高級」「小型」「35mmフルサイズ」はまさに、このローライ35シリーズを象徴するキーワードである。35mmカメラが広く普及し、一眼レフカメラのような多機能なカメラが出現する中で、35mmカメラは大型化していった。またその反動からか、より小型のカメラとしてハーフ判が登場・普及し、小型のカメラでは画質よりも経済性が優先されつつあった。そのような中で1967年に登場したローライ35は小さいながらも高画質で、かつ所有する喜びを満たす高級感を兼ね備える、いわば「35mmカメラの精神」を取り戻すカメラであったことが世界的な話題を呼び人気カメラとなった理由であろう。ローライ35を「元祖・高級コンパクトカメラ」と呼ぶことは、35mmカメラがそもそも高級で小型であったことと矛盾するようであるが、より一層の小型化を推し進め、そのような精神を一般に蘇らせた功績は大きい。

写真のカメラはローライ35シリーズの中でもひときわ明るいゾナー 40mm F2.8 レンズを搭載した、ローライ35Sである。ローライ35最大の特徴として、沈胴式レンズがライツ「エルマー」のようにスマートな形でありながらもレンズシャッター式カメラである、ということが挙げられる。普通、レンズシャッターではシャッター羽根を駆動する機構がシャッター羽根のすぐそばに置かれるが、ローライ35ではメカニズムのほとんどがボディ内に納められており、レンズを引き出した時にシャッター羽根とメカニズムがリンクするようになっている。カメラのデザインを実現するために新たにシャッターから専用開発されたカメラはそう多くないが、ローライ35ではその努力が小型化やデザインだけでなく、操作性にも好ましい影響を及ぼしている。シャッター速度と絞りは小さなレンズの周囲ではなく、ボディ前面の左右に対称に備わった大きなダイヤルにより設定される上、これらは露出計とも連動する。

ローライ35では「小型化を追求したため」に、巻き戻しクランクやフィルムカウンター、アクセサリシュー、裏蓋ロックノブが底部に設けられたと言われる。たた、理由はそれだけではないようにも思える。高級カメラとして大切であろう、高級感のあるスッキリしたフォルムを実現するために底部に使用頻度の低い機能がまとめられたのかもしれない。そのかわり、それぞれの操作部材はゆったりと作られており、小型のカメラであるが確実に操作できるのも好ましい。

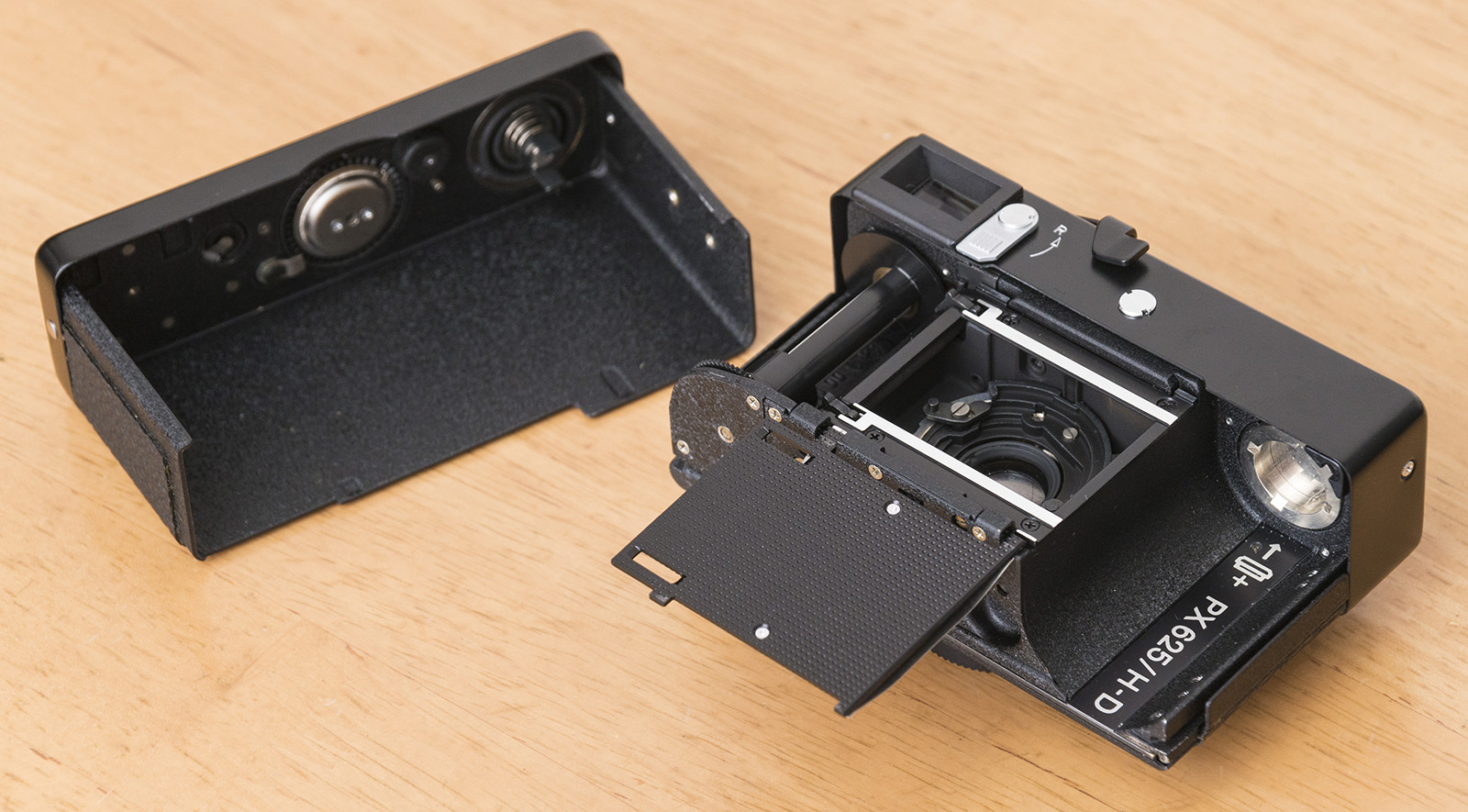

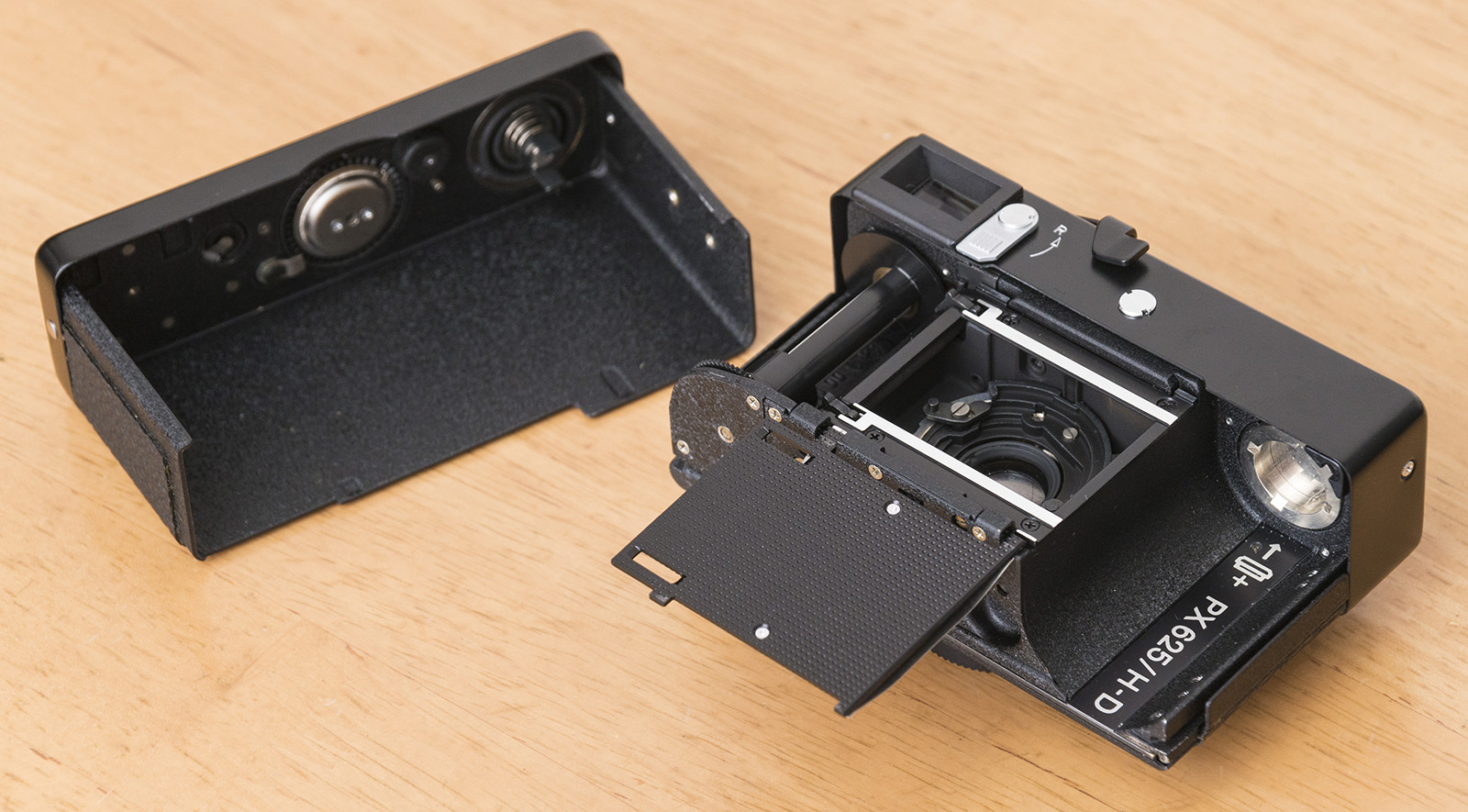

ローライ35では、フィルム交換を行うときに底蓋と裏蓋をまるごと取り外す。この構造そのものはコンタックスやニコン等にも見られた形式であるが、驚くべき点はこの極限的な小型化設計であろう。裏蓋はパトローネから飛び出したスプール軸を除いた高さに抑えられており、その軸が収まる先には露出計の電池が納められる。フィルム送り量を決めるスプロケット(フィルムのパーフォレーションにかかる歯車)は、その幅を節約するため画面の端にギリギリに納められている。

上の写真はローライ35の専用ケースである。ケースの品質だけでなく、ワンタッチで取り付け・取り外しができるストラップ金具など、様々な部分にコストがかけられた高級カメラであることが伝わってくる。

露出計指針窓脱落の補修のためトップカバーを外したときの様子である。ボディ前面には平面展開されたシャッター機構が置かれ、軍艦部には向かって右から電池室・光量センサー(CdS)、メーター、巻上げ機構およびファインダ光学系が納められている。露出計は十分信頼に足るものであるが、あくまで個人的な意見としては、露出計の代わりに距離計の光学系が入っていればどれだけ楽しいカメラになっただろうか、ということである。沈胴レンズとの連携は難しいだろうが、軍艦部の空間としては(露出計がなければ)可能だったのではないだろうか。もっとも、距離計に頼らず目測で撮影させるところがローライ35シリーズの気骨でもあり、また設計者ハインツ・ヴァースケの見識だったのだろう。

ローライB35

ローライ35シリーズが高価であったため、その廉価版として1969年に登場したのがこのローライB35である。のちに述べるように、ローライ35に対していろいろな部分が簡略化されているが、必ずしもマイナス面だけでなく、いろいろな魅力を持つカメラでもある。

まず最大の美点として、ローライ35に対してかなり軽量であることが挙げられる。ローライ35は製造途中で細かな仕様(ファインダ倍率など)や製造地(ドイツからシンガポールへ)の変更などがあり、その経過とともに次第に軽くなっているが、概ね330〜370gである。それに対しローライB35は約230〜270gであるため、ざっくりいうと100gも軽くなっているのだ(ただしシンガポール製なら全てが軽量化されているとは限らず、上の個体はシンガポール製だが266gであった)。

軽量化は機能の削減だけでなく、フレームのプラスチック化が大きく寄与しているようだ。他にもいろいろな機構部品もプラスチック化が次第に進んでいると言われる。一方、外装は依然として金属であり、高級感は失われていない。

レンズは3群4枚のテッサーから3群3枚のトリオターに簡略化されているが、焦点距離とF値は変わっていない。テッサーは高い名声を誇るレンズだが、トリオターもそれに遜色なく、逆光耐性はむしろ優れているという意見もある。シャッター速度は1/2〜1/500秒が1/30〜1/500秒になり低速シャッターが切れなくなったが、日中の手持ち撮影にはあまり影響がないし、三脚撮影であればむしろ絞り込み、バルブ(B)設定にレリーズケーブルを用いて体の感覚で1〜1/2秒のシャッターを切ることも可能だ。露出計は定点合致式でなくなったが、目盛りで絞り値が直読できるので、露出計のダイヤルを1/30に固定しておいて絞り値を読み、それをもとに設定されたシャッター速度に換算するほうが素早く露出を決められる。前面のダイヤルが邪魔でカメラを握りにくいということもない。なにより電池が全く不要である、ということがありがたい(ローライ35の電池は製造中止になっているためアダプターが必要である)。フィルムカウンターがカメラ上面にあり見やすい、という美点もある。

撮影例

ローライ35Sでの、パンフォーカス(絞り:F8)での撮影例である。4群5枚の贅沢な構成である "Sonnar" 40mm F2.8 は均質な画質と歪の少なさ、使いやすい画角を併せ持ち、端正な画像を作り出す。

近接時(絞り:F5.6)での撮影例である。日中屋外であれば必要以上に目測を恐れる必要はない。高度なマルチコーティング "HFT" が施されているため、いかにも Sonnar らしいレンズの鮮鋭性と相まって、極めて精細感のある写真となった。モノクロで使うにはもったいないレンズかもしれないが、モノクロでもその個性は確認できる。

余談:入手の経緯

2009年11月、出張でドイツに行った。

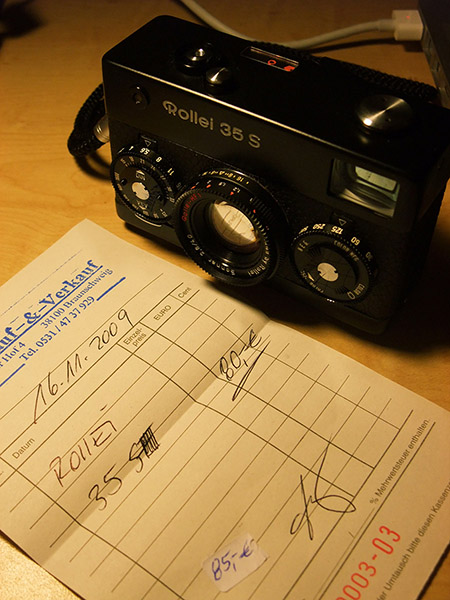

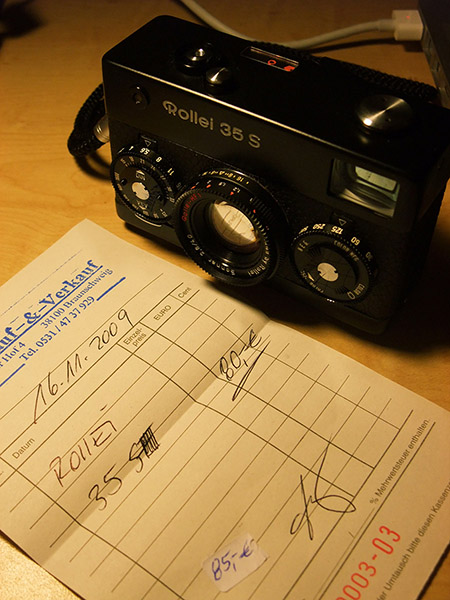

用務はブラウンシュヴァイク工科大学 (TU Braunschweig) での開催。当然、ブラウンシュヴァイクといえばローライ・・という関係は頭にあったものの、特にそれらしい見どころがあるわけでもない。しかし出会いはあるもので、仕事も終わった頃に街中を歩いている時にふと見つけた、間口も2mに満たない、タバコ屋みたいな小さなカメラ屋さん。まあなにもないだろうと思いつつ覗いてみると、ほとんど商品が入れ替わることもなさそうな棚にいくつか古いカメラがあり、値札が付いていた。そして、やはりブラウンシュヴァイクである。ローライ35が3台ほどあった。見せてもらい、そのうち状態の良さそうな方の35Sを記念に購入した。80ユーロだった。下の写真は、購入した晩にブラウンシュヴァイクのホテルで撮ったものである。どうも5ユーロ値切ったようだ(関西人はこれだから。。)。

そのようなわけで、このローライ35Sは聖地ブラウンシュヴァイクで直接買い付けてきたものだけれども、上の写真にあるように、実はシンガポール製である。もっとも、ローライの社員が何らかの経緯で所有していた35Sを、もういらないからとその小さなカメラ屋さんに売ったものだったのかもしれないが・・