小さな66判カメラ フォクトレンダー ペルケオ

2015年12月

街から1時間プリントの店舗が消え、35mmカメラと中判カメラの利便性に差がなくなった今、気軽に持ち歩ける小さな中判カメラの存在感が高まっている。連動距離計や露出計、セルフコッキングなどの機能が備わっているカメラは便利ではあるが、その分少しずつ大きく、重くなる。機能をそぎ落とせば、一体どれぐらい小さくなるのか・・その回答の1つがこのフォクトレンダー「ペルケオ」である。

ペルケオの名を冠したカメラは戦前のベスト判にもあるが、ここで取り上げるのは戦後の66判のカメラである。戦後のペルケオには3種類があり、上の写真はそのうち最も簡素な「ペルケオ I 」、レンズは他より焦点距離が少し短い VASKAR 75mm F4.5 である(他に VASKAR 80mm F4.5 や COLOR-SKOPAR 80mm F3.5 を搭載したモデルがある)。他に兄弟機として、このペルケオ I にフィルムカウンターと自動巻き止めが追加され、レンズが COLOR-SKOPAR 80mm F3.5 のみとなったペルケオ II と、非連動距離計を搭載したペルケオE(またはペルケオIIIとも呼ばれる。自動巻き止めは搭載されていない)が存在する。

多機能なカメラは他にたくさんあるので、もっとも簡素で軽量なペルケオ I を入手した。前述のようにレンズはもっとも暗い VASKAR 75mm F4.5 であるが、そもそも目測カメラであるのでレンズは明るい必要はない。80mm との焦点距離の違いは僅かであるが、被写界深度は焦点距離の2乗に反比例するので、その差は意外と侮れない。搭載されたシャッターもスローシャッターが省略された PRONTO であり、バルブの他には1/25〜1/200秒の4速しかないが、手持ち撮影には十分である。ペルケオ II とは異なり、自動巻き止めは備わっていないが多重露光防止機構は搭載されており(初期のペルケオ I には多重露出防止機構が備わっていないものもある)、巻き上げ前後の表示も明確であるので、巻き上げ時に赤窓を見る必要があるだけで使い勝手ではほとんど劣らない。ある意味でもっともシンプルな写真機だといえるだろう。

フォクトレンダーの写真機の魅力の1つに、その仕上げの美しさと品質の高さが挙げられる。クロムメッキの品質が極めて高く、製造から60年以上経つカメラなのに錆一つ見られないものも多い。特に今回入手した個体は殆ど使用されてこなかったようで、内部に軸が木製のスプールが入っていたのには驚かされた。メッキされた部分に鏡面仕上げの部分が少なく、全体として丁寧に梨地で仕上げられているのも落ち着いた印象で良好である。ダイキャストでなく板金加工により作られたボディであるが、上下に深絞りのカバーがついていることもあって現代的な造形であり、眺めているだけでも満足できる出来栄えである。カメラを開いた時にカメラが前かがみにならないよう、小さな足が蓋の裏についているのもにくい配慮である。

ペルケオの大きさについて

ペルケオの最大の特徴は、その小ささである。ここでは、66判のカメラとしては比較的小さい

スーパーバルダックスと並べてみた。スーパーバルダックスは連動距離計を備えるほか、前玉回転でなく全群繰り出しであること、より大型の0番シャッターを備える(それにより 80mm F2.8 レンズの使用を可能としている)など仕様に様々な違いがあるが、ともに横開きでシャッターボタンや巻き上げノブの配置などは同じである。

正面から見たときの大きさを比較しやすいように並べてみた。距離計の分だけトップカバーの高さが高いが、それに加え、ペルケオはトップカバーを除く部分の高さが低いことが分かる。要するに、少しずつ無駄な隙間を詰めることでこの大きさを実現しているのだ。ファインダが小さいこともその大きさを小さくすることに寄与している。幅も小さめで、645判のスーパーセミイコンタと大差ない大きさに収まっている(とはいえ、スーパーバルダックスもほぼおなじ幅であるが)。シャッターの外形が円形であるため、645判といえどそのまま15mm、横幅が短くなるわけではないのだ。

ただし、スプリングカメラにはファインダが折りたためる機種も多く、例えば戦前型のベッサ66(ベビーベッサ)などと大差ないのではないかと思われる(突起部を寸法に入れるかどうかによって違ってくるレベルだろう)。また僅かな大きさの違いを度外視すれば、同様の寸法と機能のカメラは他にも見つかる。コーティングされたレンズを備えた戦後のカメラに限定してみても、例えばダコラの Dacora I / Dacora II などは、二重撮影防止機構やボディシャッターが備わっており、シャッターやレンズのスペックも近い(3枚玉だが F3.5 のレンズを搭載したものも多い)。

なおペルケオはその小型設計のためであろうか、実撮影画面の大きさも少々小さめである(幅は55mmを少し超えるが、高さは55mmに若干満たない)。

ペルケオ I 作例

ここではペルケオ I の VASKAR75mm F4.5 の作例を掲載する。

F8程度に絞り込んで撮影したときの例である。中心付近は極めてシャープでコントラストも高い。それに対して周辺部は若干甘いが、流れなどはなく自然な描写である。

この例でも画面の左右端では甘くなっていることが分かる。

最短撮影距離付近での描写である。目測カメラであるが、やはり中判カメラであるのでどこにピントをあわせるのか意図をはっきりさせて撮影したほうが良い。

やや絞りを開いて(F5.6)撮影した例である。高いコントラストは失われない。

2点前の写真と似た構図であるが、絞りはF5.6付近である。やはり高いコントラストで、ピント合わせに自身が持てるのであれば魅力的な描写が得られるレンズであると思う。

同様に最短撮影距離付近での撮影である。

中〜遠景の写真である。このぐらいの距離であっても安易に無限遠にはせず、ピントはきちんと調子したほうが良い。この程度の距離の目測はもっとも簡単で、2m を切ると難易度が増す。この例では周辺部の甘さはあまり気にならないため、近接時は前玉繰り出しによる収差変動の影響があると思われる。

絞りを比較的開いて撮影したときの例である。口径食により周囲のぼけが同心円方向の流れを生じる。

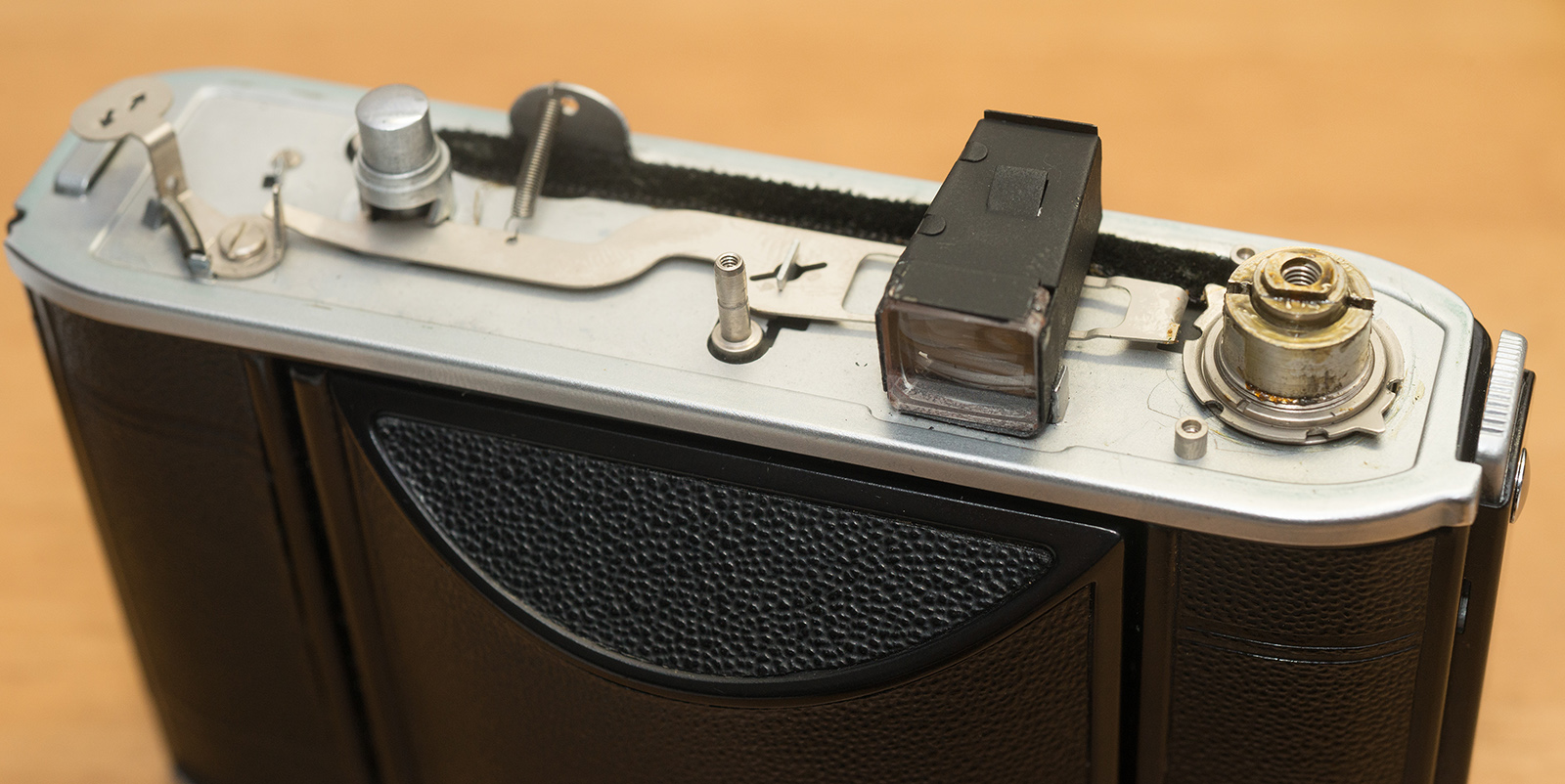

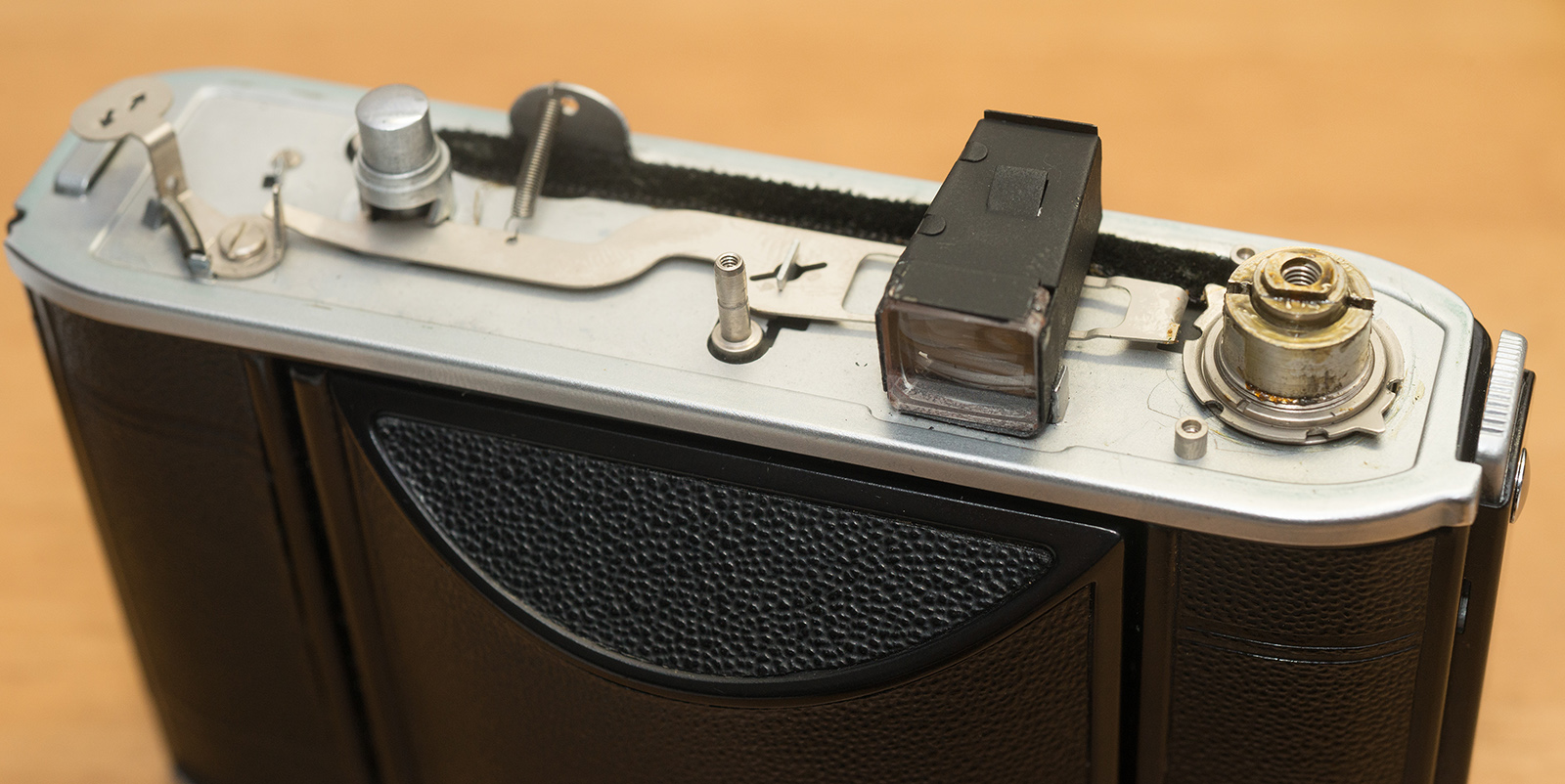

ペルケオIの整備

今回のカメラは極めて状態が良かったため、整備としてはファインダの清掃のみとした。中央の大きなネジを外して巻き上げノブを外し、その下から見えるネジ2本と、アクセサリシューの前にあるストッパーを抜くとトップカバーを取り外すことが出来る(アクセサリシューの後方に付いたネジは外す必要がない。逆ネジはない)。シャッターボタン側は差し込み式になっていてネジは使われていない。比較的単純な多重露出防止機構と状態表示機構が確認できる。ペルケオIIの場合、ここにフィルムカウンターや巻止機構が収まっている。

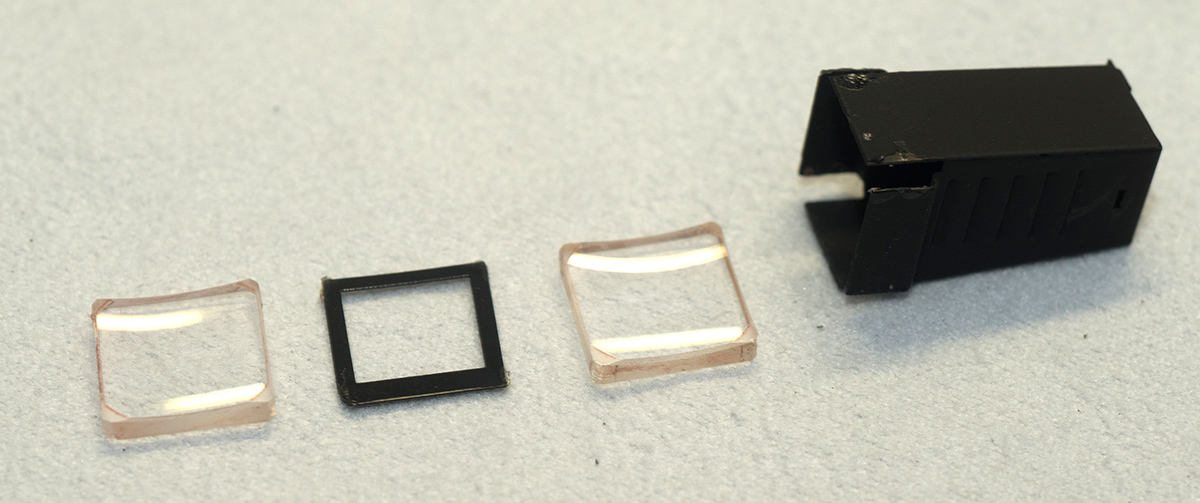

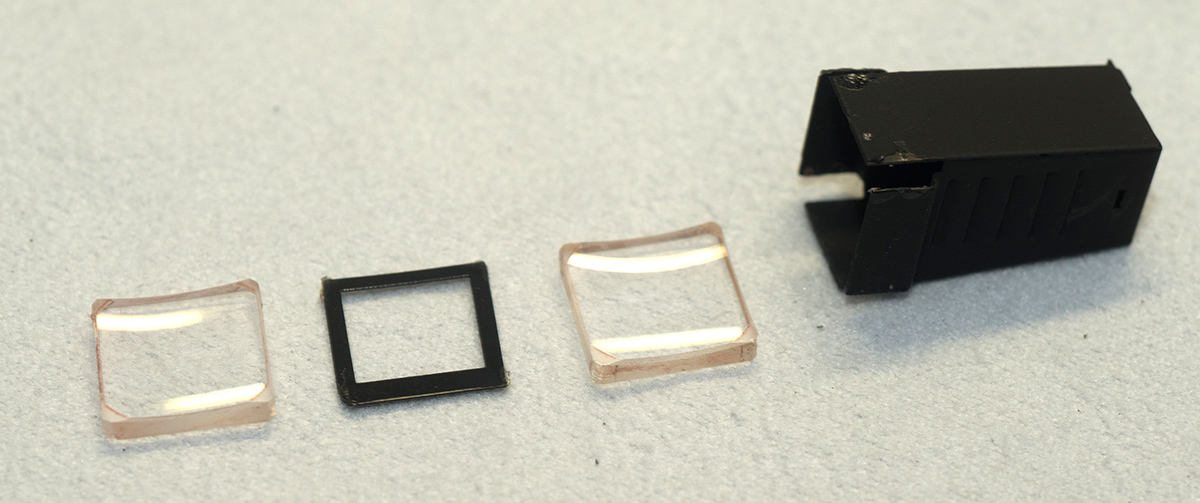

ファインダを清掃するのは少し難易度が高い。薄板で作られたファインダブロックそのものは簡単に取り外せるが、2枚の凹レンズはその間のマスクとともに接着されている。そんなに強力な接着剤ではなかったので爪でこそげ取るようにして外すことが出来たが、個体によっては違うかもしれない。一旦分離できると清掃は簡単である。復元には接着剤を用いず、パーマセル(粘着テープ)で周囲を包むようにして一体化しファインダブロックに差し込んで固定した。

外観ギャラリー

状態表示窓。前向きの矢印が出ているときは巻き上げ済みで、シャッターがチャージされていればそのまま撮影できる。シャッターボタンが押せない時はシャッターをチャージすべきということが分かる。撮影後は後ろ向きの矢印となり、シャッターボタンが押せなくなり、巻き上げが必要であることを示す。

この部分にレリーズケーブルを差し込むソケットが備わっている。

木製のスプールが付属していた。軸のみが木製で、両端のツバは金属製である。

距離指標にはメートル表記のものとフィート表記のものがある。この個体はメートル表記である。目測カメラではなるだけメートル表記のものを選びたい。◯と▽はそれぞれF8に絞ったときの常焦点距離の指標で、◯に合わせた時に無限遠から5mまでの範囲が、また▽に合わせた時には5mから2.5mの範囲が被写界深度内となる。なお、ペルケオIはシャッターを支える鳥居部分が黒色の縮緬塗装で、ペルケオIIではシルバーになっている。

付属のケース。60年前のものであるとはにわかには信じがたい状態であった。