パラコードで作る「切れない」ストラップ その2

2024年12月

パラコードでストラップを作るときに、その取り回しを工夫することで、結び目や溶着部分が外れたとしても、ストラップが切れる事故が起こらない・・そういうストラップをこちらで紹介した。しかし、そのストラップは全体が継ぎ目のない1本のコードで作られているため、1色しか使えず地味なものになってしまう。本数を増やせば色の組み合わせができて楽しいが、その分だけ継ぎ目や結び目が増えて切れやすくなる。・・のだが、構造によってはそうとも限らない。今回は2本のパラコードを組み合わせつつ、やはり、溶着部分が外れても、編んだ部分が全部ほどけない限り切れないストラップをデザインしてみた。

2本でも切れない構造

パラコードを複数使って「多重化」をすれば安全になるが、それでもすべての溶着が外れれば、やはりストラップが切れてしまう可能性もある。そこでここでは、溶着がすべてはずれてもカメラが落ちない構造について考えてみた。

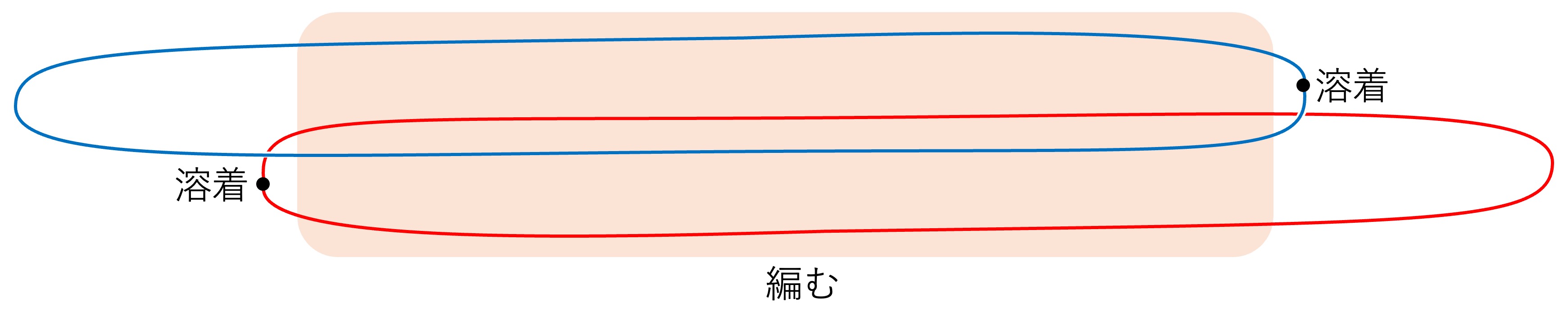

複数のパラコードを使う場合、一方に溶着が集まっていると、当然、それらが全部外れるとカメラは落ちる。しかし上の図のように溶着部分を左右に振りわけ、その間で2本のコードを何らかの方法で固定すれば、溶着が外れてもストラップは切れないことになる。そこで、やはり今回も、パラコード同士を編み、その摩擦によって切れない構造としてみた。

この動画では、今回紹介する構造のストラップの切れにくさを調べている。長いと切れにくくなるのは当然なので、全長をとても短くしてみた。動画で示しているように、両端の溶着部分を切り離しても切れないだけでなく、ある程度ほどいてしまっても、引っ張ったときにコード同士が締まり、摩擦が増加することで抜けにくくなる。さすがに編み目が数回だけだと抜けてしまうが、これは極端な例で、実際には気づかず落ちるということは実用上、絶対にないと言える。

このように基本的な構造が決まれば、あとは編むだけだ。ただ、ここが実は難しかった。この構造だとどちらから編むにしても、4本のうち2本はループ状になって繋がった状態で編まなければならない。三つ編みは問題なかったが、4本ではなかなかうまく編める方法が見つからなかった。4本の紐の編み方には「4本丸編み」「4本平編み」などがあるが、どちらも紐同士がねじれていくので(4本のうちの任意の2本を選ぶと、それらは必ず「二重らせん」のように互いにねじれている)、ぶら下がったループ部分が逆にねじれて編めなくなってしまうのだ。そのため、以下に示すような「ねじれのない」編み方で作ってみた。この編み方でも上の動画のように十分な抜けにくさとしなやかさがあるが、4本の紐の編み方は他にもたくさんあるので、もしかしたら、もっと別の編み方でも作成が可能かもしれない。

作り方

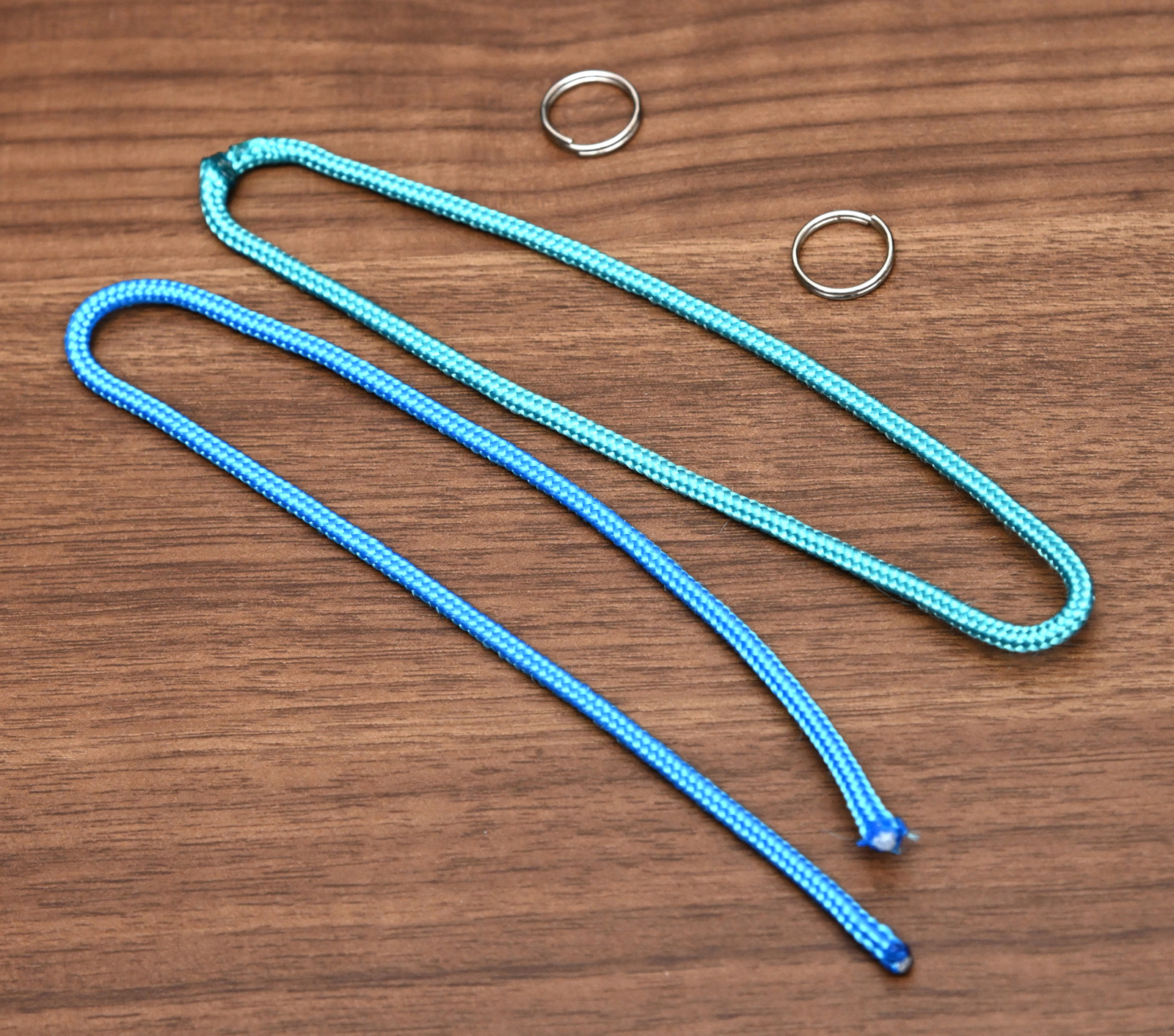

今回も、写真に収めるため、実際のストラップよりも短いものを作る例を示す。使用した材料は以下のとおり。

また工具として、ハサミとライターが必要である。

まず、必要な長さのコードを切り出す。最終的に作りたい長さから2割ほど長くしておく。三つ編み版では編んだ後に残りの部分から切り離すことができたが、今回のものは最初から切り出しておく必要がある。

次に、そのうち1本の両端をライターで炙って溶かし、溶着する(溶着の方法はネット上に動画などがいろいろある)。もう一本は輪にせずに使う。

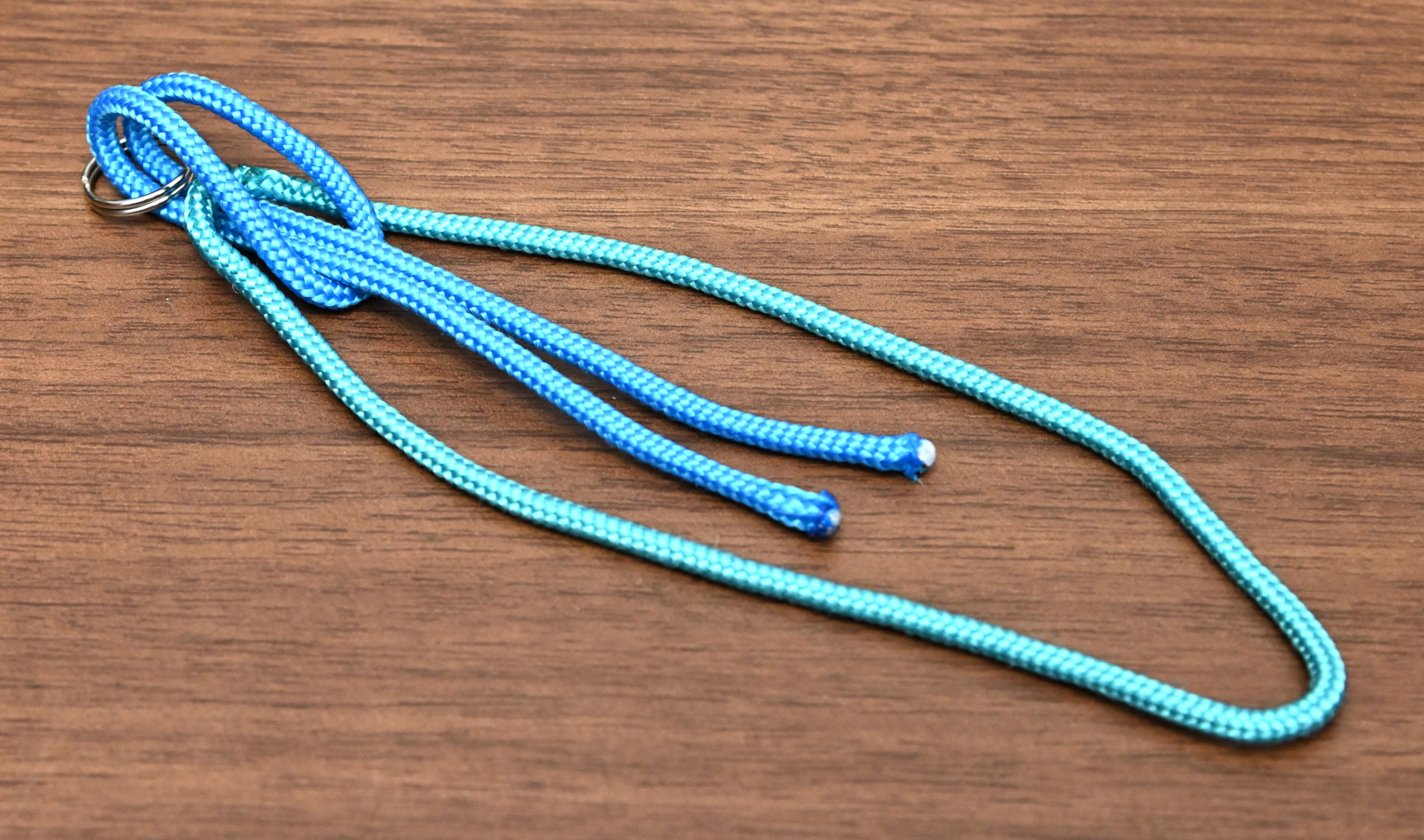

次に、輪になっていないほうのコード(青)に二重カンを通し、その上に輪になったほうのコード(緑)を置く。

そして、青のコードのループに末端を通し、緑のコードを挟み込む。このとき、緑のコードの溶着部分をその真中に置いて隠すようにする。

ぎゅっと青のコードを引いたところ。ここから編み始める。

今回使用する編み方では、前述したように、輪になったコードがねじれていかないようにするため、コードを交差させるときに上下や左右を決め、反対側へ回さないようにする。上の写真では、緑のコードがもう一方の緑のコードの上を通っているが、そうすると、その後ずっとその「上側」のコードは上を通すことに決め、下に回さない。青のコードも同様で、右側はずっと右側、左は左側と決め、左右を入れ替えないように気をつけて編んでいく。そうして、上下の往復(青)と、左右の往復(緑)を交互に繰り返しながら編んでいく。

ある程度編んだところ。青のコードは、奥側のコードはずっと奥、手前のコードは手前で、一度も反対側を通っていないことが分かる。同様に緑のコードも、上側を通っているコードは常に上側にあり、他方の緑のコードの下を通ることはない。これにより、緑のコードがねじれていくのを防ぎ、末端がループになっていてもねじれずに最後まで編むことができる。

末端の処理を行う。緑のループに二重カンを通し、内側から引き出すことで上の写真のように二重カンを通す。

つぎに、青のコードの一方を、二重カンに沿って通す。ここでコードを一旦引っ張り、青のコードの末端部分の長さを確保する(溶着するため)。

引き出した青のコードの末端をライターで炙り、溶着する。

コードの偏りをもとに戻し、青のコードの溶着部分を、反対側(最初の部分)と同じように、緑のループの中へ隠す。あとはコードのたるみをとり、全体に均一になるように整える。

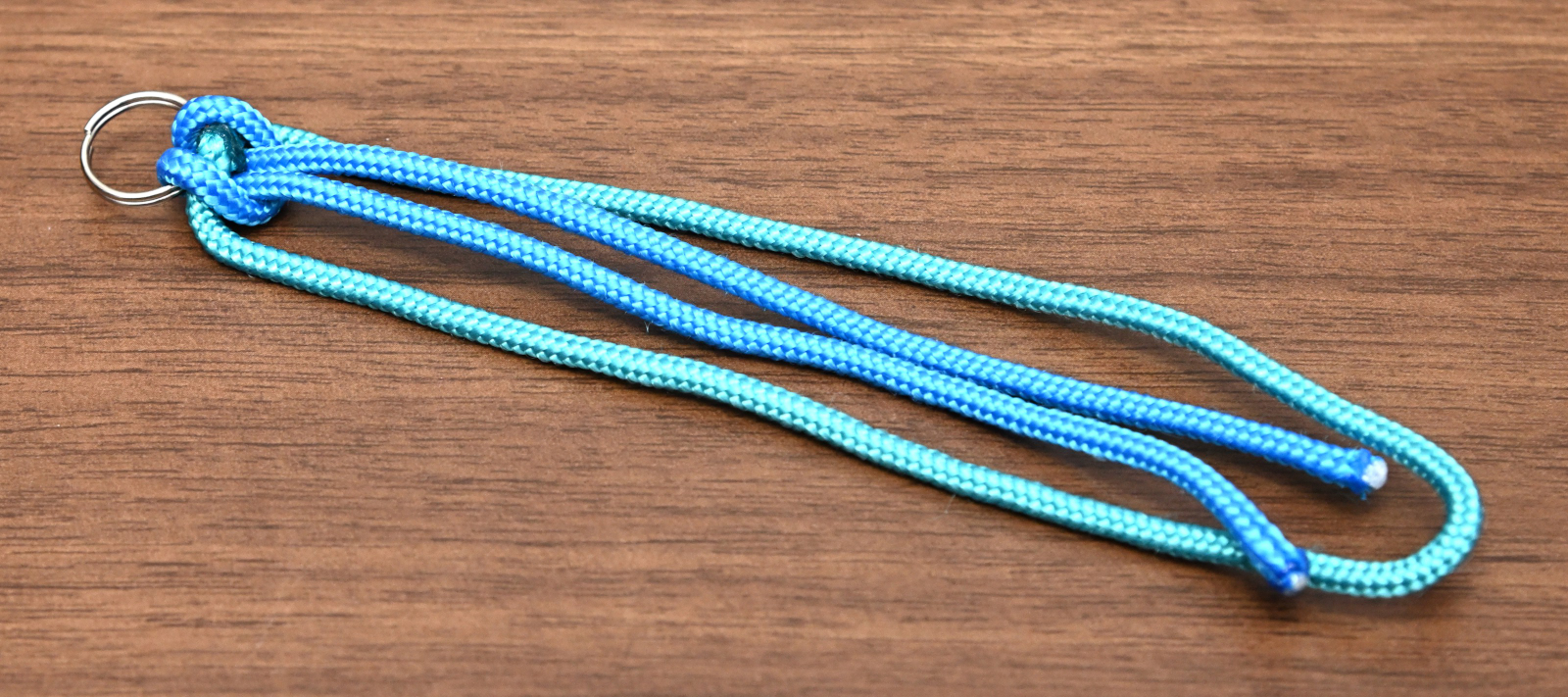

出来上がったストラップ。前述したように、青コードの手前・奥、緑コードの上・下が入れ替わっていないことが分かる。気をつけて編んでいてもしばしば間違えるので、少し編むごとに間違っていないか見直し、直しながら編むとよい。

作成例

実際に、必要な長さのストラップを作成した。この例では、各色2.4mのパラコードを切り出して用いた。二つ折りにすると1.2mだが、編むことで短くなり、結果、約1mのストラップとなった。

このストラップは途中に結び目など変化する部分がなく、両端までがあたかも1本のロープのようになるのが特徴である。丸編みに近い、面のない丸紐状(鎖にも近い)になるので、手に巻き付けたりして使っても違和感が生じにくく、最近流行の「調整のできない丸ロープのストラップ」と同様の使い勝手になると思う。他の編み方に比べて、曲がったときにつっぱりにくい編み方のため、詰めて編んでもしなやかさが失われにくいように思う(そもそも、ねじりがないため編みにくく、詰めて編むのはかなり難しいが)。

前回のコードが地味過ぎたのと、コタツの電線のようにも見えたので、今回は爽やかな配色にしたが、今度は自分には派手過ぎたかもしれない。