ニコノスとその他の水中カメラ

2015年8月

水中カメラは1つは手元に置いておきたいカメラだ。ダイビングのように水中で写真を撮影するときの他にも、夏の海辺やプールでも気兼ねなく使うことができる(最近はそもそも別の要因により、そういうところではカメラが使いにくいが・・)。土ほこりや泥にも強く、また多くの水中カメラは耐衝撃性や耐寒性があるため、環境を選ばないカメラであると言ってもよく、ウィンタースポーツなどでも重宝する。ここでは

ブロニカのページ で紹介しているブロニカマリンを除く、3つの水中カメラを紹介する。

ニコノス

ニコノスは、設計的には世界初の水中カメラである。もとはフランスの潜水用品メーカー、ラ・スピロテクニークが1961年から製造販売した水中カメラ「

カリプソ 」である。その後、ラ・スピロテクニーク側からの打診をきっかけに日本光学工業(現ニコン)と技術提携契約を結び、国産化され1963年から発売されたのがニコノスである。上の写真は初代のニコノスであるが(後のモデルチェンジで II 型が出てから、便宜的にニコノス I と呼ばれる)、設計はほとんどカリプソのままである。

解説動画

VIDEO

操作としくみ

ニコノス(初代〜III型まで)では、フィルム交換をするときにはまずレンズを取り外さなければならない。レンズは耐圧殻内部に納められた内部機構に対して固定されており、内部機構を上へ引き出すときに邪魔になるからである。これは同時に、耐圧殻が水圧により変形してもピント精度に問題を生じないようにするためでもある。レンズは外ケース(シルバー部分)に対しレンズや絞りからなるレンズ本体(黒色部分)が若干動くようになっており、このレンズ本体がボディに噛み合うことでフランジバックを一定に保っているからである。レンズを取り外したあとは、耐圧殻左右のストラップ金具をてこにして内部機構を上へ抜く。レンズ、内部機構と耐圧殻の間はそれぞれOリングにより防水されている。カメラにOリングが用いられたのはカリプソ・ニコノスが最初であるとのことである。

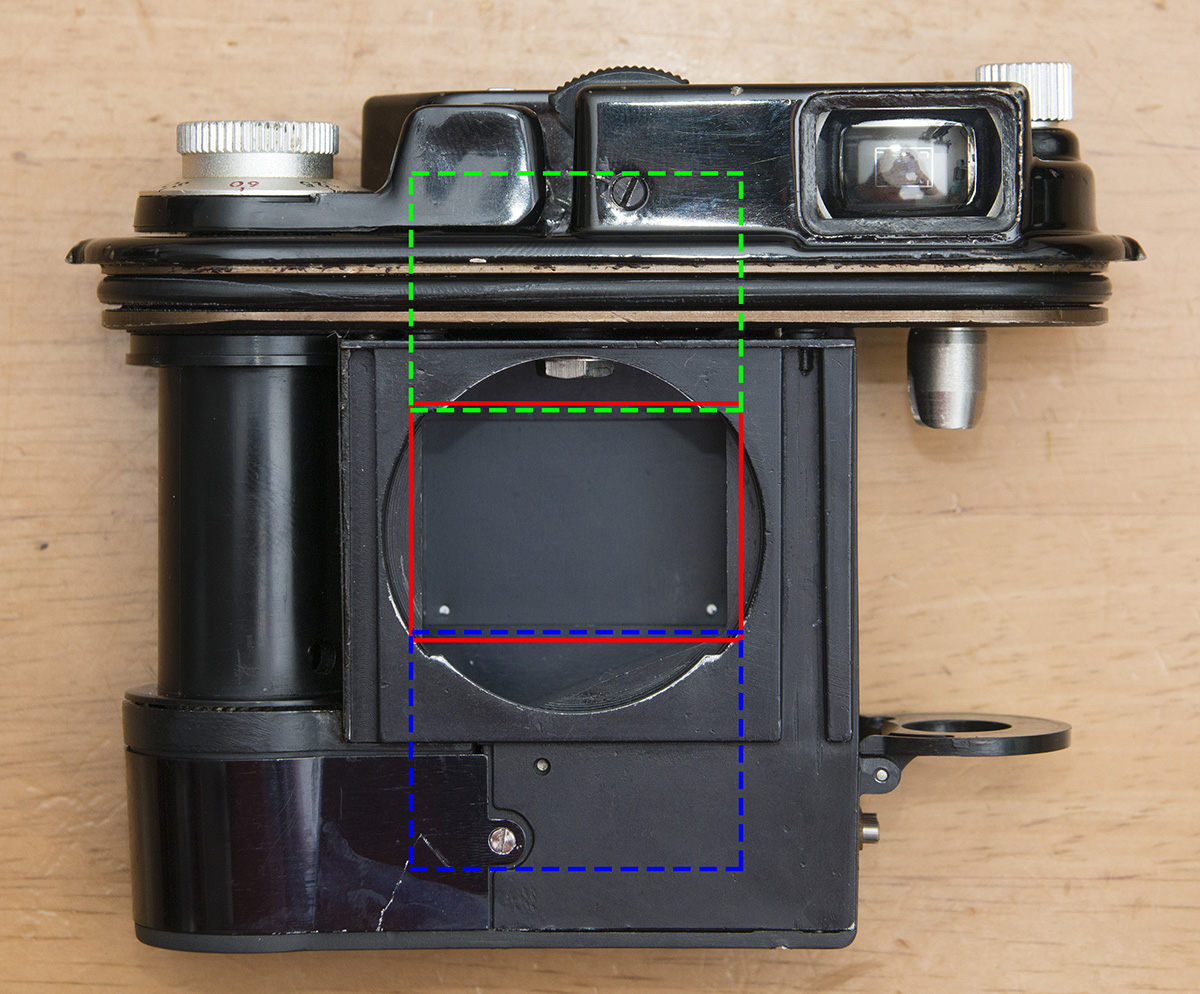

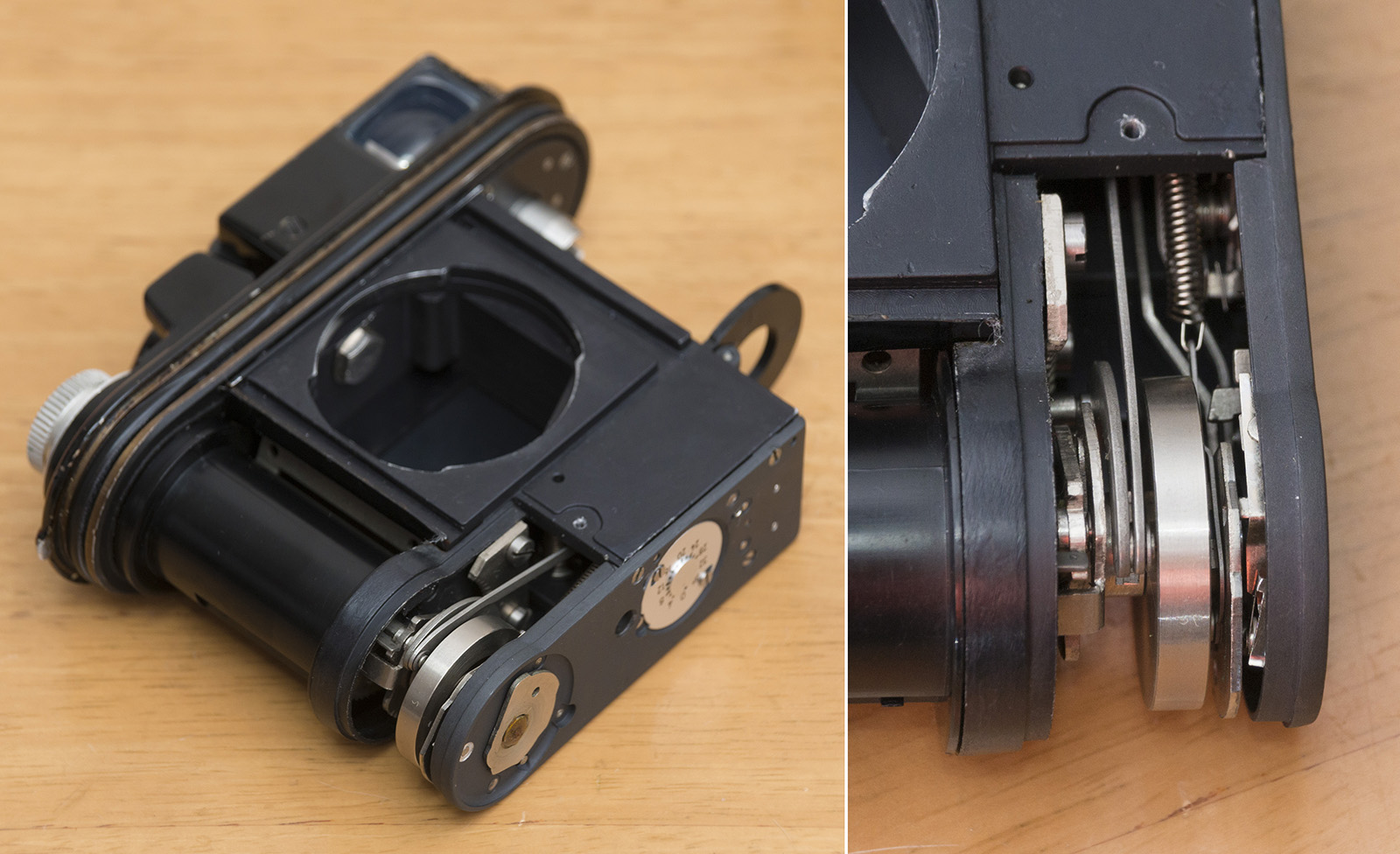

ニコノスではあらゆる部分がシンプルさを考慮して作られている。シャッターもその1つである。フィルムカメラのフォーカルプレーンシャッターには、ゴム引きの布や非常に薄い金属膜のような柔軟な素材を軸に巻き取る形式と、薄板を曲げずにそのまま走らせる形式がある。後者は一般にメタルフォーカルプレーンシャッターと呼ばれ、4枚前後の細い金属膜が組み合わされており、シャッターが開いた時にはそれらが重なり合うことで退避スペースを節約している。しかしニコノスの場合、先幕・後幕ともに1枚の金属板であり、それがそのまま上下に走行する。

この場合、退避スペースの大きさが問題となり、ニコノスが幅の割に高いのはそのせいでもあるが、これらは巧妙にカメラの空きスペースに納められている。下から上へ走った先幕は(外からは見えないが)軍艦部内部の空きスペース(アクセサリシューのすぐ下)に収まるようになっている(緑の点線)。また後幕はボディ下部に格納されるが、その向かって左はシャッターの時間調整やフィルム巻上げ量をコントロールするメカ部となっており、反対側(フィルム室の下)はフラッシュガンを接続するための防水性を持つソケットのスペースであり、必ずしもスペースに無駄があるわけではない。ニコノスのファインダが中央になく端に寄せられているのは、このようにシャッター先幕の退避スペースを確保するためである。

内部機構の底側にはフィルムカウンタ(自動復元式)と、シャッターダイヤルを回した時にその角度が変化するカムが取り付けられている。また内部機構の一部のカバーを取り外すとシャッター速度や巻き上げ量を調整する部分を見ることが出来る。シャッター幕そのものは反対側に縦に通された軸に沿って運動するが、それらに対してこの部分からリンクが繋がっており、シャッター速度がコントロールされるようになっている。ニコノスのシャッター速度はバルブと1/30〜1/500秒の5速のみであるが、これもまたシンプルさを優先した結果である。海中では普通三脚を用いることが無いためスローシャッターが省略され、またカリプソの初期にあった1/1000秒も暗い海中では使われることがないためにやはり省略されたとのことである。これによりシャッター速度の目盛りの間隔が広がり、海中でも確実に操作できるようになっているのだ。

この内部機構のシャッター制御部にわざわざカバーが付けられているのは、やはり、フィルム交換時には必ず目に触れる部分であり、内部機構と言っても事実上はボディそのもののような扱い方をされるからであろう。初代のニコノスではフィルム圧板は固定されており跳ね上げることが出来ず、フィルムは下側から差し込むようにして装填される。II型以降ではこの圧板は跳ね上げられるように変更されるが、私見では、シャッター幕に触れて壊してしまうような事故を防ぐという意味で、この固定圧板方式は1つの見識であったように思われる。

フィルム室の下には水中撮影で多用されるストロボへ接続するための端子があり、耐圧殻内側の接点に接触するようになっている。耐圧殻内側には、フィルムカウンターを覗く窓のそばに突起があり、これが抜けると内部機構側のフィルムカウンターがリセットされる。レンズマウント左右の溝状の部分は、レンズ交換時の遮光のためであろう。

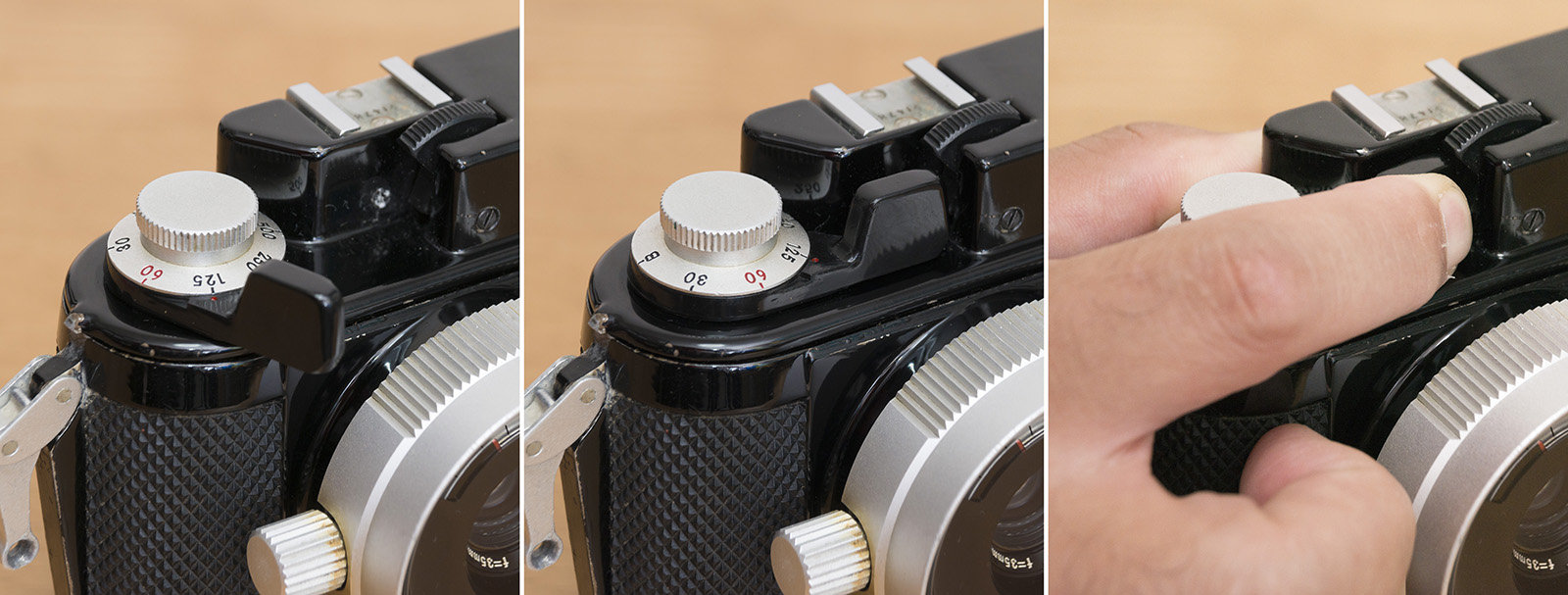

ニコノスの操作で特徴的なのは、この巻き上げと撮影の操作だろう。1つのレバーが巻き上げとシャッターボタンを兼ねており、上の写真のように、斜め約70度に出たレバー(左)をボディ側へ押し戻すと巻き上げとシャッターのセットが完了する(中央)。そして再度、このレバーをボディ側へ押し込むと撮影ができ、そのまま指を離すと左の巻き上げ前の状態に戻る。巻き上げ前・巻上げ後がひと目で分かり、巻き上げを完了しないと物理的にシャッターを推すことが出来ない。操作感もよく、ボディを握るようにシャッターをきることができるのでなかなかに使いやすい。この仕組みは思考力が落ちると言われる水中での操作ミスを防ぐという役割のほか、防水の必要のある貫通軸の数を減らす狙いもあるものと思われる。防水の観点では、軸方向に滑るような機構よりも、軸周りに回転するような機構のほうが水漏れしにくいという技術的な理由もあると思われる。

シャッターボタンの奥にあるレバーはシャッターロックレバーであり、ボディ内部にはなんら繋がっておらず、単にシャッターボタンの押し込みを物理的に防ぐためのものである。シャッターが不用意に切れないようにするほか、フィルム装填時にフィルムを空送りするときにも利用する。

ニコノスのアクセサリ

ニコノスには膨大なアクセサリ群があるが、ここでは標準レンズである W-NIKKOR 35mm F2.5 と組み合わせて使用するフードとノブカバーを紹介する。フードはプラスティック製で、後ろ側から 52mm のフィルタをねじ込むことも出来るフィルタアダプタの役割も持つ。ノブカバーは水中で絞りと距離のノブを操作しやすくするためのもので、目盛りの色に合わせ、距離には白色、絞りには黒色を使用するよう推奨されていた。目測式のカメラであるが、絞りや距離の指標が大きいだけでなく、絞りに合わせて被写界深度目盛りが開閉する仕組みも持つ。またマウントの構造が180度回転対称になっており、レンズを上下逆に取り付けることもでき、首からカメラを下げた時にかえって目盛りが読みやすくなる。前面の大きな防水窓(厚さ5mm)をレンズと指標で共用しているからこその工夫である。

このレンズはニコノスの初代と時代的にマッチした初期型で、後には距離目盛りがメートル・フィート併記になり、左右のノブと指標を繋ぐ矢印も描かれるようになる。被写界深度指標の形状も変更される。

ニコノスは II 型で巻き戻しがクランク式になり、またシャッターダイヤルに巻き戻し時のポジションRがついた。ただしニコノス I でも、巻き上げ時のみロックしそれ以外はフリーになるクラッチが巻き上げ部に内蔵されているので、R指標がないことそのものは大きな問題ではない。I型の巻き戻しノブは直径が小さくて巻き戻しにくいが、II型以降の巻き戻しクランクはヒビが入りやすく、その点でこのシンプルなI型は開くことが出来ない圧板の設計も含め、かえって壊れやすい部分が少ないのが美点である(ボディ両肩の突起も小さいが、これも同様に後のものよりも折れにくいと思われる)。

撮影例

近接時と無限遠景の例を示す。どちらも絞り値はF8近辺で撮影した。この 35mm F2.5 は

レンジファインダーニコン用として1952年に発売された、当時は35mmレンズとしては最も明るい対称形のレンズ を源流とし、それに

ニコノス用として改良を加えられた レンズである。広角感をあまり感じさせない自然な描写が持ち味である。なお遠景の上方が斜めに黒いのは、橋梁の下で撮影したためである。

Canon Autoboy D5

キヤノンが1994年に発売した水中カメラで、発売当時は世界最小・最軽量の全自動35mm防水カメラであった(

キヤノンのウェブサイト )。内容としては当時広く用いられていたコンパクトカメラをベースにしたものであるが、水中での使用を考えて多くの工夫が盛り込まれている。1つは大きなアルバダ式ファインダで、ボディの上に突出しているために覗きやすい。2つ目は大きな操作部で、特にレンズ脇のノブは水中での操作を考慮して大きく作られている。

赤外線投射式のオートフォーカスは水中では働かないようで、水中では通常、1〜3mの固定焦点撮影、さらにマクロモードでは 0.45〜1mの範囲にピントが合う。レンズ脇のノブを時計回りに回してセットするが、このノブは「水中マクロモード」(魚のマーク)には固定できず、バネで通常モードに復帰するようになっているため、レバーを下向きに押し込んでいる時だけマクロモードになるようになっている。忘れがちな元に戻す操作を不要にし、水中でのミスを防ぐ良好な工夫である。レンズは暗いズームなどでなく 32mm F3.5 の単焦点であり、しかも6群6枚と贅沢な構成となっている点も評価できる。

裏蓋を開いたところ。ファインダ部分の窓まで一体となって開くのが面白い。防水にはOリングが用いられておらず、水深は5mまでとされている(なおニコノスは50m)。ビハインドシャッターであるが、シャッター手前に薄いプロテクターが張られており、おそらくは海辺等での僅かな水沫などにより故障することを防ぐためであろうと思われる。パノラマ切り替えがついており、しかもボディ底からいつでも切り替えできる。防水カメラとしては、こんなことでわざわざ要防水箇所を増やすこともないだろうと思うが・・・また電池室もボディ下部に別に取り付けられており、CR123Aを使用する(裏蓋内の電池はデート機構専用)。

プラスティック製で軽量(335g)であり、ぶつけそうな部位には少し柔らかい素材が使われているなどして荒い使用も考慮されている。ラフティングで使用したこともあるが問題なく動作し、なかなか撮れない写真を残してくれた。

Sony DSC-TX30

防水・耐衝撃・耐寒性を備えたコンパクトデジタルカメラである。同様にヘビー・デューティな要素を備えたデジタルカメラは各社が発売しているが、ソニーはその中で特に薄型軽量を志向したモデルに強みがあり、現在のところ最終モデルであるこの TX30 は最薄で、見た目はとても防水カメラに見えないスタイリッシュさが特徴である。レンズは光学手ブレ補正付きの5倍ズームであるが屈曲光学系を用いており、ボディからレンズが飛び出してこないのは良い。上下に動くレンズカバーは防水カメラとして見ると、内部に水や異物が残留しそうな感じがするが、しかし蓋を開けるだけですぐ起動し、あとはシャッターボタンを推すだけで撮影できるのは、水中だけでなく、スキー等でグローブをしているときなどにも便利だろう。

レンズの周りにはLEDランプが付いており、レンズ前 1cm ほどまで合焦する機能と組み合わせた「拡大鏡プラス」モード時に働き、小さなものを撮影するときに大変便利である。防水深度も10mと、一般的な使用では十分である。フィルム式のカメラでは、フィルムを使い切ると水上に上がらざるをえない。それに対しデジタルカメラでは、大容量のメモリを入れれば十分な枚数の写真を撮影することができ、ファインダを覗き込む必要もない。つくづく技術の進歩を感じさせられる。

背面はタッチパネルとなっており、複雑な機能を逐一設定する場合に便利である。しかし静電容量式のため水中では使用できない。水上で設定せよということだろう。もっとも、TX30 の前には、GPS や WiFi などより高度な機能を備えた TX300V があったが、この機種の場合は動画の撮影開始もタッチパネル経由であったために、水中で動画撮影を開始することが出来ないという問題があった。それに対してこの TX30 では機能は削減されているものの、動画専用のボタンが追加されているので、水中でのビデオ撮影も可能である。個人的にはスキー時の動画撮影が主な用途であり、手袋をしたまま動画撮影ができる(ボタンが小さいので簡単ではないが・・)のはありがたい改良点である。

この機種を購入する前には、ニコンが久々に発売した防水カメラ AW100 を使用していたが、紛失してしまったためにこの TX30 を購入した。しかし既に製造中止からしばらく経っており、後継機種も発売されていないために入手困難となりつつある。スマートフォンではなかなかカバーしづらい防水・耐衝撃、ズームしながらの動画といった分野をカバーする意味で、この手のカメラは他のコンパクトデジタルカメラよりも存在意義が高いと思うのに残念なことである。