3Dプリンタによるマウントアダプタ型オートコリメータの製作

2020年3月

クラシックカメラを整備していると、いつも苦労するのがピントの調整である。基本的には光学的な無限遠を機械的な無限遠に合わせる作業となるが、実写を繰り返す方法ではフィルムの消費が激しいし時間もかかる。そこで、撮影することなく室内で調整ができる

様々な方法を用いているが、どの方法も使えないカメラがあるし、決定打に欠ける。最良なのは、オートコリメータを用いる方法に違いない。そこでようやく重い腰を上げて製作してみることにした。

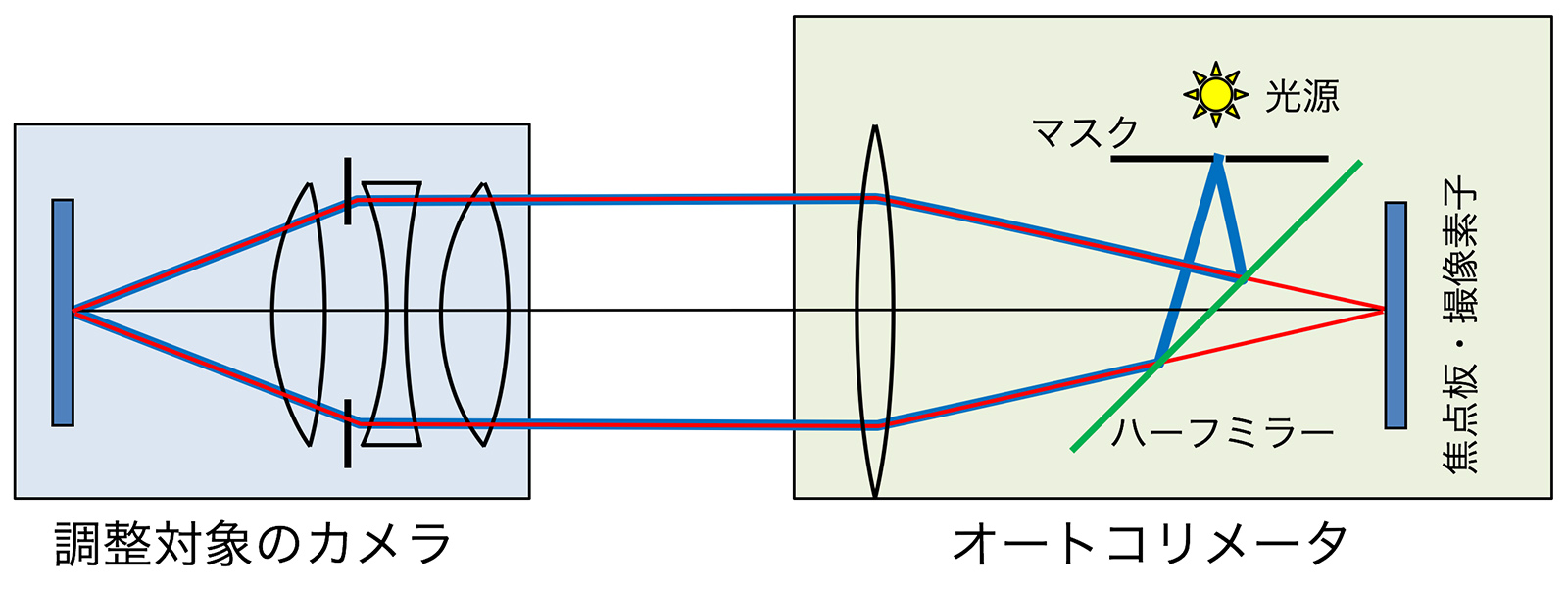

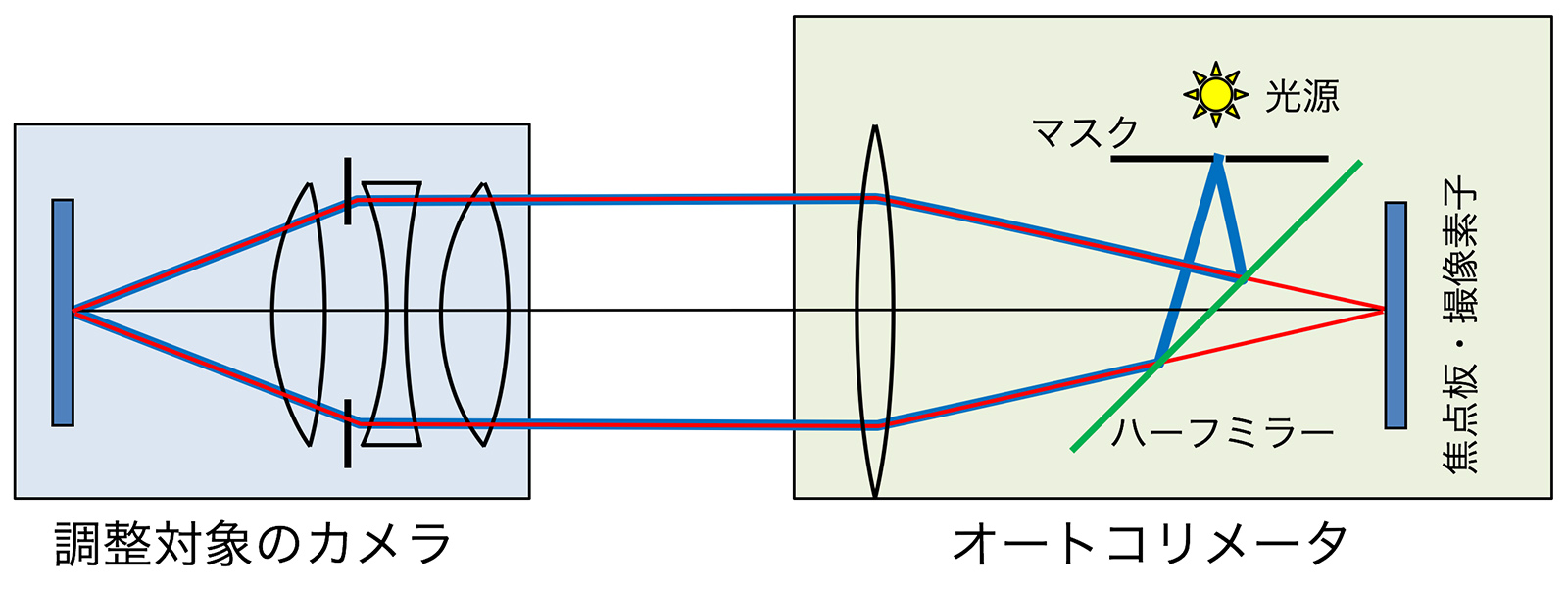

オートコリメータはカメラや顕微鏡のような接眼レンズを覗きながら像がはっきりするように確認する装置である。詳細は

こちらの末尾を参照して欲しい。正確性は高いが、なにぶん装置を2つ並べることになるため、配置によっては姿勢が苦しくなることが想像される。特に望遠レンズを用いたりすると、調整対象のカメラと接眼レンズの距離が離れて苦しそうだ。そこで接眼レンズの代わりにミラーレス一眼のライブビューで確認できる方法を考えてみることにした。幸い、ミラーレス一眼はフランジバックが短い。手持ちのニコンFマウント - ソニーEマウントのマウントアダプタを測ってみるとフランジバック差(アダプタの厚み)は28.5mmもある。ここに上手にミラーと光源を配置すればオートコリメータが作れそう、と思いつき、3Dプリンタで製作した。

3Dプリンタでは、オートコリメータのボディと、スクリーン(レチクル)のホルダーを出力する。3Dプリンタには

ANYCUBIC Photon(2020年3月現在、国内市価3万円+消費税)を使用した。マウントは強度や形状精度の点に課題が生じるため、金属製のマウント部品を用意する。ニコンFマウントは以前に素材用として確保していた初期の接写リング(E2リング)で、レンズを固定するピンとバネもそのまま使えるようにした。ソニーEマウントは、フルサイズ移行後使用する機会がなく、かといって売っても二束三文になってしまう旧型の標準ズーム SEL1855 から金具を借用(もとに戻せるようにしてある)。3Dプリンタの出力ではネジ穴の強度に不安があるため、接写リング等に付属のネジは使わず、長めのM1.7のネジを用いる。ハーフミラーは、AliExpressで購入したミラー型のドライブレコーダ(バックカメラ付き、約1800円)のミラーから。梱包が悪く到着時に壊れており、セラーと相談して1000円の返金処理で手を売った残り物(ディスプレイを含む回路部分とリアカメラは動作したので、バックモニターとして別途使用できるようにした)。幸い、ディスプレイが覗く半透明の部分が割れていなかったので、その部分を適当にガラスカッターで切り出して利用した。

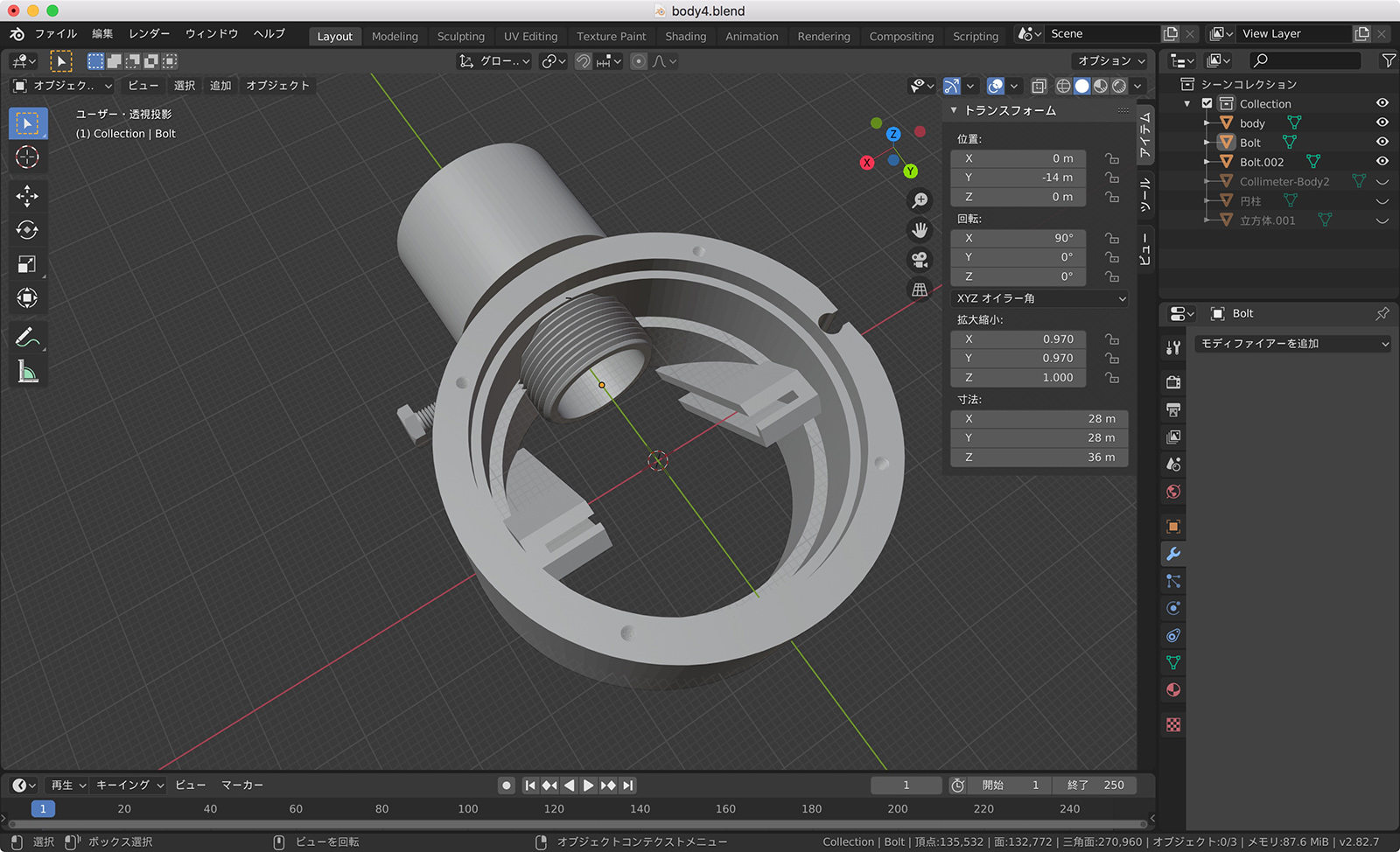

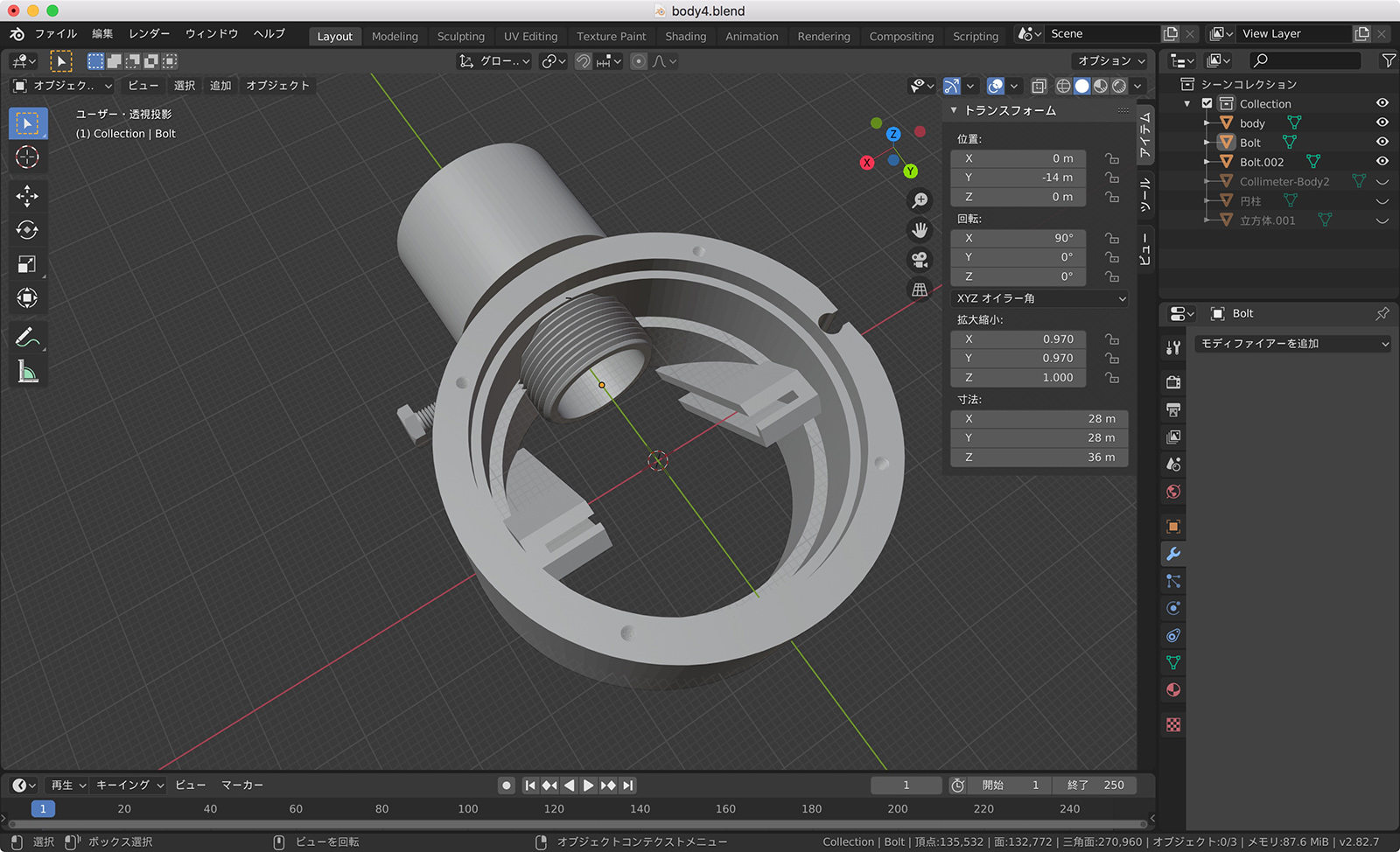

設計は、集めた部品をノギスで実測しながら進める。このような場合、私は CG ソフトのBlenderでモデリングしている。ミラーは後ろ側(ソニーEマウント側)から挿入できるようにし、その後マウントの金具を取り付けると差込口が隠れるような設計にした。また、光源側(レチクル側)はピント調整ができるようネジで出し入れできる。上の図にはないが、レチクル(投光側のマスク)も3Dプリンタで制作し、黒色で塗装することでシャープなクロス像が見えるようにした。

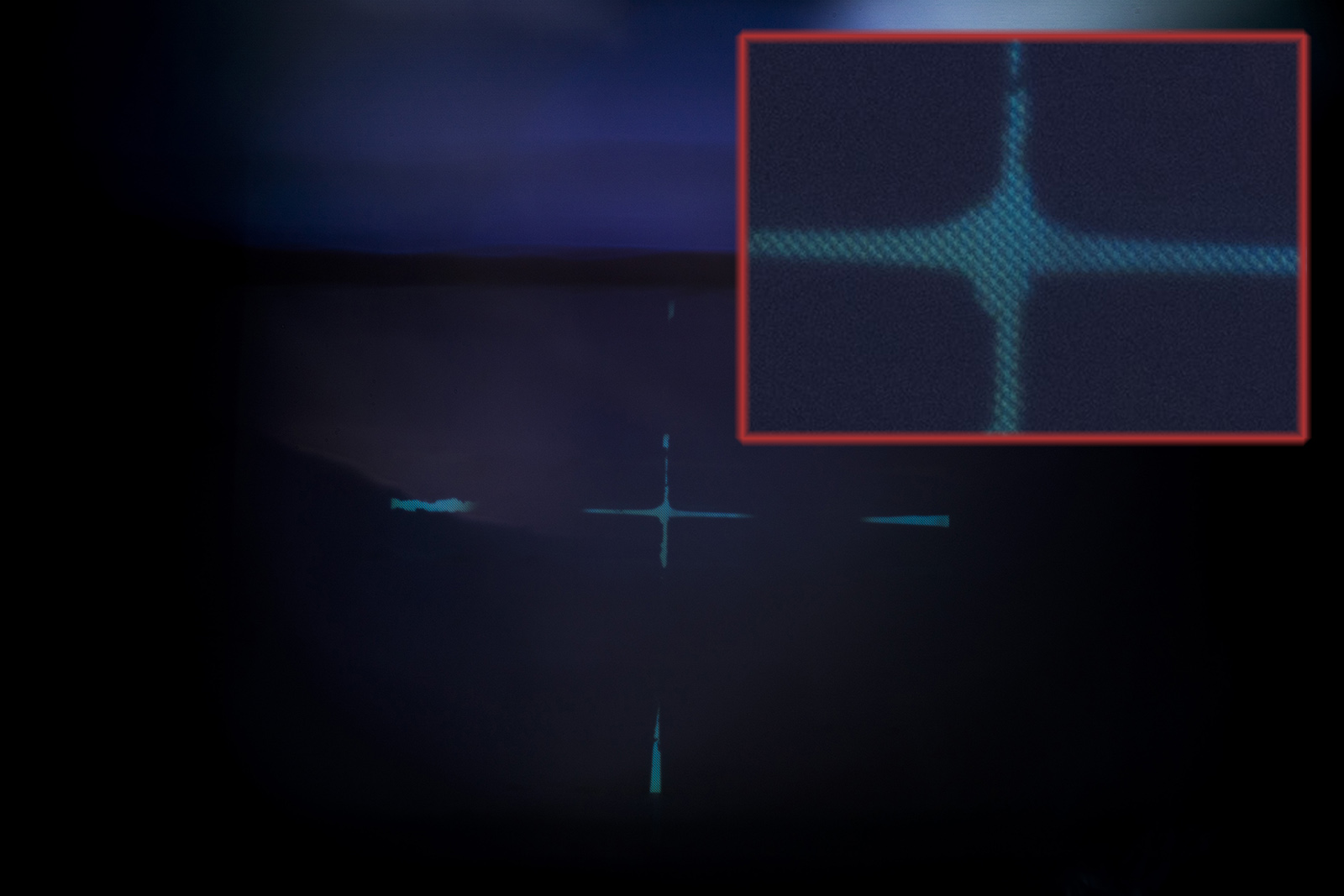

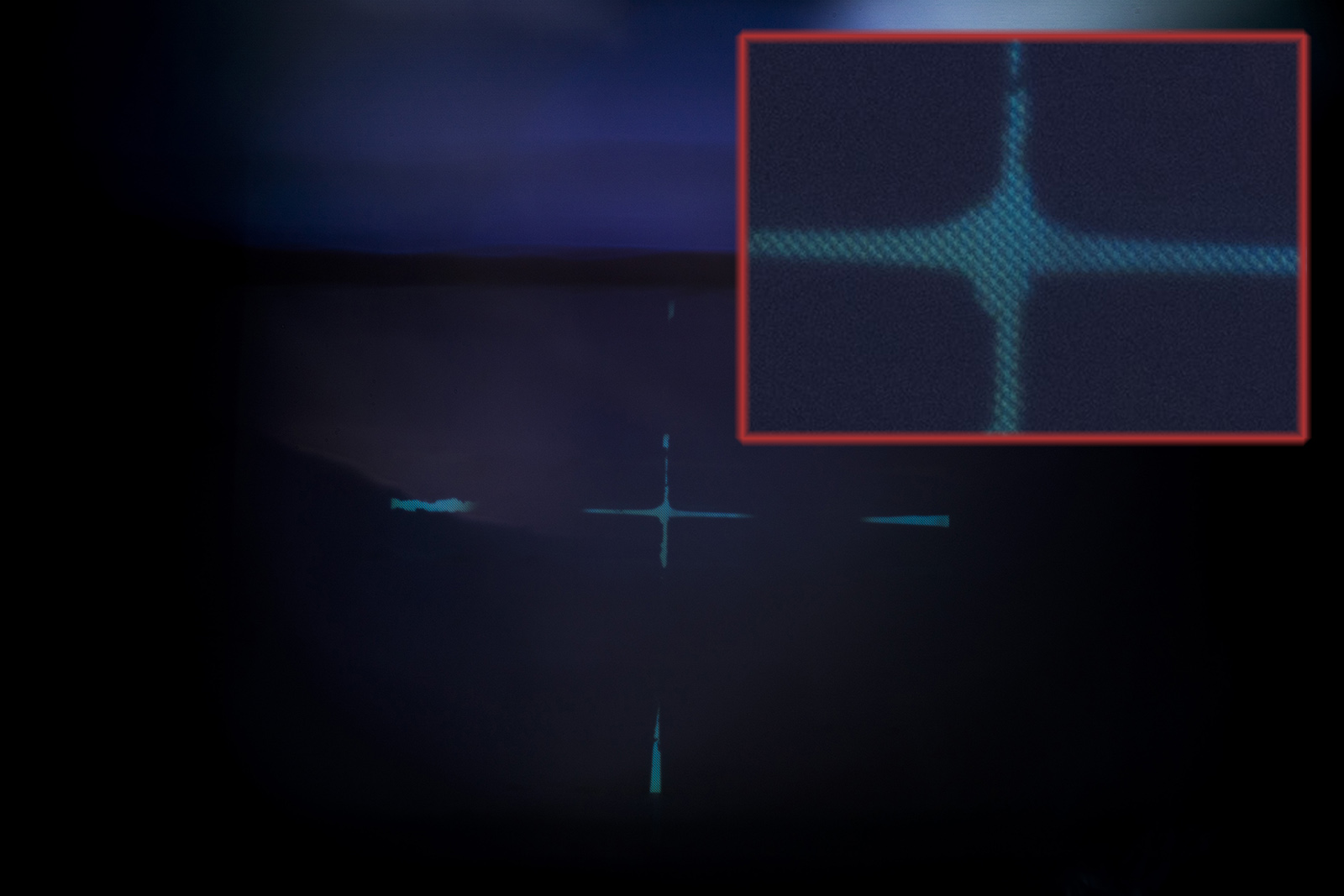

使用に先立ち調整する必要がある。フランジバックが短めに作ってあることに加え、ハーフミラーのガラスの厚みの分だけピントがずれるので、レンズの無限遠指標は使えない。長めの焦点距離のレンズを装着し、まずは屋外の十分遠くにある物体を見てピントを合わせる。このときの距離指標の位置を記録しておき(または固定しておき)その後はそこから動かさずに使う。次に、レチクルを照明するランプ(100円ショップのLED懐中電灯がちょうど入るサイズにした)を点灯し、鏡やガラス面を正面から覗く(レンズに保護フィルタ等をつければ良い)。レチクルが鮮明になるようにレチクルのネジを回転させてピントを合わせる。これにより投光側・受光側の双方が無限遠に対して合致したことになる。念のため、無限遠に対するピントが正確なカメラ(望遠レンズを装着したものが望ましい)を覗いてレチクルがはっきり見えることも確認しておく。上の写真は、D800Eをライブビューモードにしたところを前からオートコリメータで覗いた画像である。D800E側のレンズは55mm、コリメータ側のレンズは400mmであるので、画素が約7.3倍に拡大される。そのため、コリメータのレチクル像(十字)の中に、D800Eの各画素が見える。このような拡大効果により、非常に正確にピント合わせが出来る。

クラシックカメラの調整中の様子(コダック オートグラフィック No.3Aに、コートポケットテナックスのダゴールレンズを付け、ピント調整を行っている)。実際には外からの光に加え、オートコリメータからの光もレンズの内面反射などによりコントラストを下げてしまうので、特に口径が小さなレンズを調整するときには周囲を暗くしないとレチクルの像は視認しにくい。幸い、ミラーレス一眼カメラでは楽な姿勢で、一部を拡大しながら確認でき、露出値も像を見やすいように変えられるので、目視に比べるとずっと楽に、また正確にピント合わせができる。もちろんピント合わせの対象となるカメラにはフィルムをセットしておく。フィルムを進めたときにピントがどれぐらい変動するかも視認できる。

STLファイル

Ver.1

本体、

光源保持部

注意点

- 箱型の形状をしており、ネジ穴は貫通穴。マウント側からM1.7のネジ(ボルト)を刺し、裏側にナットを入れて固定する。

- ハーフミラーを挿入する部分の厚みは2mmなので、厚みが2mm以下のミラーを用意する必要がある。

- 光源保持部のネジは緩め。またネジを固定する機構がないので、ピント合わせ後、ネジの隙間に輪ゴムをかけるなどして固定する必要がある。

- 全体に、精度が低めの3Dプリンタでも成立する設計になっている。オーバーハング部が多いので、一般向けの3Dプリンタで出力する場合、適宜サポートを付けて出力する必要がある。

Ver.2 本体、光源保持部

注意点

- 円筒形の形状をしており、ネジ穴はM1.7をデータとして作成している。3Dプリンタの精度が良くないとネジが入らなかったり、ゆるくて抜けてくる可能性が高い。強度を担保するため、10mm程度のネジを用意して欲しい。

- 安価に入手できるハーフミラーの厚みは3mm以上のものが多いようなので、ミラーを挿入する部分の厚みを3mmに増やしてある。

- 光源保持部のネジはキツめ。精度が十分でない場合はこわれないように慎重に、また、適宜削って寸法を小さくして挿入する必要がある。横からM3のネジを入れることでネジをロックすることが出来る。また、光源を調整する部分のネジの径を大きくしたところ、ネジを差し込むとFマウントのAF接点等に干渉するので、光源保持部のネジは必要な長さにカットして用いる必要がある。

- 全体に、精度が高い3Dプリンタを要求する設計になっており、また、光源保持部は出力後に加工することが前提になっている。オーバーハング部が少ないので、サポートを付けずに出力することが出来る可能性が高い。