マミヤ光機が開発した二眼レフは昭和23年(1948)のジュニアから始まります。

最初は初期リコーフレックスに代表される様な前玉回転式の機種でしたが、昭和31年のオートマットA3型に至っては

ローライSL66の様なオートマットタイプまで発展しました。

翌年(1957年1月)そのマミヤフレックスが、レンズ交換式のCタイプとして生まれ変わりました。

その後、このシリーズは世界で最も成功したレンズ交換式二眼レフとして昭和58年(1983年)のC330Sまで多くの愛好家

に愛される機種となりました。

Cシリーズ全ての機種に受け継がれているのは、

・ピアノ線を巧みに曲げただけのレンズロック機構

・レンズ交換時に不用意な露光を防ぐ遮光板と連動したファインダーへのインジケーター

・プロ機ならではの2重蛇腹

・後にRB67にも引き継がれるラックピニオンによるレンズ操出し機構。

・装填後でもフィルム平面性の高い純巻きストレートのフィルム走行

・各種アクセサリーに対応する柔軟性

が挙げられると思います。

・Mamiyaflex C Professional

昭和32年1月(1957年)セット価格¥34,000 (105mmF3.5付¥32,910 ケース¥1,090)

マミヤC型の始祖で、頑丈なボディーとシンプルな巻き止め式の巻き上げ機構を持っています。

フィルムセットはスタートマーク式、背面にはまだまだ赤窓も備えていました。

ピントノブは白アルマイトのアルミ製で右手側に一つです。三脚座が小さいのも識別上の特徴です。

・Mamiya PF

昭和32年 (1957年) ¥46,000(80mmF2.8付) ケース付 *という資料が有りますが、一般向けの価格ではなさそうです。

ネームプレートが”MAMIYA-PF”となり、マミヤCの学術/鑑識モデルで、PFはポリス・フレックスの略だそうです。

ピントノブが左右両側に設けられ、三脚座も大型になり、後のC2型のベースになりました。

80mmレンズの操出量に応じた指針がフィルム面上に有る倍率スケール(1:1.4〜1:14)上を動き、被写体とその時

の撮影倍率を同時に写し込むギミックを持っています。ただし、このスケールは80mm専用と聞いています。

・Mamiyaflex C2 Professional

昭和33年6月(1958年) セット価格¥36,500(105mmF3.5付¥35,410ケース¥1,090)

マミヤPFをベースに一般向けに手直し、スタンダード側面に各種レンズに対応した距離指標と露出倍数のグラフィック

を設けました。

マミヤCシリーズの2系の基本モデルで、シンプルさと堅牢性のトップに君臨するモデルです。

ファインダーフードには各種レンズに対応するマスク取り付け用のボスが設けられ、リンクが無い分、レリーズがとても軽く動作する機種です。

・Mamiya C3 Professional

昭和37年9月(1962年) セット価格¥39,800 (105mmF3.5付 ¥38,300 ケース ¥1,500)

(ボディのみでは ¥23,600)

マミヤCシリーズのフラッグシップを担う3系の初期型です。

C2の巻き止めダイヤル式をクランク式自動巻き止めにし、解除可能な多重露光防止機構を持っていますが、まだセルフ

コッキングではありません。ピントノブもそれまでの白アルマイトから黒い樹脂に変更されました。

アクセサリーシューが加わり、ボディーの幅も増加しました。

レンズの固定ピアノ線の向きが従来機種に対して左右逆になり、ボディーテクスチャーも黒革からM字が浮き出た

グレーのビニールクロスに変更になり、経年変化による革の収縮に対して強くなりました。

裏蓋の開閉、レンズロック解除、にフェイルセーフ機構が入り、交換レンズに対する指標類もカラープリントになりました。

・Mamiya C33 Professional

昭和40年4月(1965年) セット価格¥49,800 (105mmF3.5付 ¥48,000 ケース ¥1,800)

(ボディのみ ¥33、300)

ついにラックとリンクを用いたセルフコッキング機能を設け、ファインダーにパララックスと露出倍数補正のインジ

ケーターが入ったC3系の基本を固めた機種になりました。

クランクを止まるところまで時計周りに回し、止まったところで逆方向のクランク定位置まで回すとコッキングされます。

距離指標はスタンダード左右の側面に振り分けられ、中期からは裏蓋を交換する事により120/220の切り替えが可能です。

レンズ交換時の安全ロックも改良されてダブルアクションからシングルアクションに変わりました。

細かなところでは標準的な大きさでは有りましたが、見づらかったフレームNoが少し大きくなりました。

ただし、ついに重量が2Kgを超える堂々とした体躯を持つカメラとなりました。

・Mamiya C22 Professional

昭和41年3月(1966年) セット価格¥40,000 (105mmF3.5付 ¥39,000 ケース ¥1,000)

(ボディのみ ¥24,300)

5万円にもなるC33の廉価版で。ちょうどM3に対するM2の様な位置付けのカメラです。

クランクは廃止され、ラチェット付きの巻き上げノブによる自動巻き止め式です。ボディーシェルはC33と同じですが、

セルフコッキングやパララックスのインジケーターは省略され、C33に対して約300gの重量減となりました。

この時期になると交換レンズに65mmの広角レンズが用意され、独自の立ち位置が確立してきました。

・Mamiya C220Professional

昭和43年4月(1968年) セット価格¥35,000 ( 80mmF3.7付 ¥34,900 ケース ¥1,000)

(ボディのみ ¥22,900)

C2系のベストセラーとなったC220は、肥大したC3系の反省にたって、約700gの軽量化を計った機種です。

機能的にはC22を踏襲していますが、大型化した巻き上げノブに折り畳み式クランクが設けられ、C2系の欠点だった

速写性能の向上を図った機種です。

フードの折り畳みもワンタッチ式になりました。

C3系ではトップヘビーになり易かった中型三脚でも安定性が向上しました。長年作られた事もあって、細かな

バリエーションが有ります(アクセサリーシューが白/黒有ったりします。)

この時期のCシリーズは各種のアクセサリーも充実し、二眼レフのシステムカメラの地位を固めました。

・Mamiya C330Professional

昭和44年10月(1969年) セット価格100mmF3.5付 ¥58,000 (ボディのみ ¥36,000)

80mmF2.8付 ¥53,900 ケース別売 ¥3,400

C33の近代化を計り、C22と同程度の重量ながらクランク1回転でのセルフコッキング(ハッセルブラッドと同じです。)

が可能となりました。 シャッターボタン?が側面と底部2か所に設けられたことも特徴の一つです。

またプレッシャープレート回転で120/220の切り替えが可能となりました。それまではスタンダード両側面に有った

距離表示も6角柱のインジケーターに変更になり、全体の雰囲気もブラッシュアップされて、プロ機の貫禄を備えた

機種になりました。(このインジケーターは交換が可能です。)

セットされた105mmF3.5はDSタイプとなり、二眼レフでは数少ない絞り付きのビューレンズを持ち、被写界深度の確認

が可能になりました。

・Mamiya C330f Professional

昭和50年3月(1975年) セット価格105mmF3.5付 ¥82,000 (ボディのみ ¥53,500 )

80mmF2.8付 ¥79,000 ケース別売 ¥ 3,800

ほぼ完成されたC330の後継機として発表された”f”タイプは、ワンタッチタイプで密閉度の高いファインダー

フードとマグニファイヤーレンズの交換機能を備え、RB67Sと同様なピントノブのロック機構を備えています。

また、C330ではレンズロックダイヤルに設けていた専用のフィルム感度インジケーターを省略し、裏蓋にフィルム

ケースのタブをちぎって差し込むホルダーが設けられました。

名実ともにC3系のフラッグシップといえば、このC330fを指す場合が多い様です。

・Mamiya C220f Professional

昭和57年3月 (1982年) セット価格80mmF2.8付 ¥66,500(ボディ のみ ¥38,500)

ケース別売 ¥ 2,500

ロングセラーだったC220の後継機として、ボディ外装に樹脂を使用し、C330系と極力部品の共通化を計った機種です。

巻き上げノブはボディー側面中央に変更され、クランクも廃止されました。セットされたピントフードには透視

ファインダーが省略されています。

C330Sと同じ幅のボディーシェルを持っていますので、C220よりも大柄に見えます。よくC220Sと間違われます。

・Mamiya C330s Professional

昭和58年3月(1983年) セット価格80mmF2.8付 ¥99,500(ボディ のみ ¥66,000)

C330系の最後を飾る機種です。C330fに対して、ボディー外装の樹脂化を計った機種で、新たにシャッターロック

ボタンが装着されました。

また、それまでのストラップブラケットが、中判カメラでは一般的なストラップラグに変更されました。

C330系はC220よりもフイルムルームの内面反射防止策が高度になっています。このあたりにプロ機としての

誇りが有る様に思います。

レンズ

マミヤCのレンズは、上下ビューレンズも撮影レンズも同じ構成のレンズが使われています。また年代によって細かに細分化できるのですが、大凡のラインナップは以下の様になっています。

初期のクロームタイプのレンズはB〜1/400 のシャッターレンジでしたが、途中でB〜1/500 になりました。

55mm F4.5 Φ46

65mm F3.5 Φ49

8cm F2.8 Φ40.5

80mm F3.7 Φ40.5 (謎の多いレンズで、日東光学のブランド名付きが有ったり、セルフタイマー付だったり。)

80mm F2.8 Φ40.5

105mm F3.5 Φ40.5

105mm F3.5 D Φ46(ヘリアータイプのデラックスレンズ)

105mm F3.5 DS Φ46(ビューレンズに絞りが付いています。)

13.5cm F4.5 Φ46

135mm F4.5 Φ46

18cm F4.5 Φ49

180mm F4.5 Φ49

180mm F4.5 Super Φ49

250mm F4.5 Φ49

アクセサリー

マミヤCシリーズは、進化を経る過程で実に様々なアクセサリー類が発表されました。

ファインダー

マミヤC型は最初からシステムカメラとして考えられましたので、交換ファインダー類には特に力が入れられていて、

ユーザーの用途に合わせて様々なタイプが用意されていました。

・ミラーファインダー

C型の最初期に発表されたファインダーです。1枚の反射鏡とアイピースレンズで構成されています。

ローライフレックスをお使いの方はご存知かも知れませんが、ファインダーフードの透視ファインダーを倒すと、

フード後部のアイピースレンズを通してピント調整と視野の一部が倒立左右逆像で見られます。

このファインダーはまさにこのタイプです。

・ポロフレックス (ポロファインダー)

ダハ(屋根)面を一つもったポロミラーで構成された正立正像のファインダーです。

硝子が詰まっていないので光路長が稼げません。それで倍率は2倍です。全反射面が有りませんので若干暗

い感じがします。

有名な日本光学のパテント表示とマミヤのダブルネームファインダーもこのタイプです。

・プリズムファインダー

35㎜一眼レフのプリズムファインダーをそのまま大きくした様な構造のファインダーで、ファインダー倍率は

2.5倍です。

経年変化で、プリズム固定部が劣化しているものが有りますが、大きく視認性が劣るわけでは有りません。

・Cds ポロファインダー

ポロフレックスにCdsメーターを組み込んだファインダーです。

先端にCdsセルが付いたアームをファインダースクリーンの視野中心に持ってくるとスイッチが入ります。

ボディーやレンズとは何も信号のやり取りが有りません。単純にファインダースクリーンの明るさを測ります。

DSタイプのレンズを付けた場合、ヴューファインダーの絞りを戻し忘れると露出が変わってしまいます。

ダイヤルメーターの針を〇―と合わせ、その時のダイヤル上の値を読み取ります。

・マグニファイヤ−フード

所謂屋外ファインダーです。ブロニカやハッセルの屋外フードに相当するリジッドなファインダーフードです。

フード側面のダイヤルを回転させると視野倍率が3.5倍と6倍を選択できます。とても軽量なファインダーです。

・Cdsマグニファイヤーフード

屋外ファインダーにCdsポロファインダーの測光系が入ったものです。

アイピースレンズが大きく、露出計を使用しない場合でもとても見易いファインダーです。

・マグニファイヤー

ファインダーの中に入れて良いのか判りませんが、文字通りのファインダーの拡大レンズです。

折たたみファインダーに取り付けて使用します。

5.5倍の視野倍率になりますが、あまりにプリミティブな外観から、用途が不明でお店に転がっている時が有り

ます。

レンズフード

マミヤC用のレンズフードは年代を前後しますが、以下のものが有ります。

・55mm用 上部可倒式

・65mm用 上部可倒式

・80-105mm用 フィルター径 φ40.5

・80-135mm用 フィルター径 φ46

・135mm用 上下レンズ一体型

・180mm用 上下レンズ一体型

・180-250mm用 上部可倒式

(上部可倒式フードというのは、太陽の位置によってフード上面で反射した光がビューレンズに入り、

フォーカッシングの妨げになった場合に、フード上部のプレートを倒す事によって迷光を防ぐ構造

になっているフードの事です。)

フードだけでも色々な工夫がされていてマミヤらしさが伺えます。

パラメンダー

二眼レフなので、撮影レンズとファインダーレンズが離れています。これが近接撮影の際に視差(パララックス)として表れます。

接写の場合等ピントを合わせてから、ファインダーレンズ位置と同じ位置まで撮影レンズを移動させれば、原理上視差は出ませんので、

三脚のエレベーターを利用したりして補正しますが、これをアクセサリーで補正するのがパラメンダー(パラアジャスターなんて呼びます。)

マミヤCシリーズは一般的な二眼レフよりも二つのレンズ間が5mmほど開いていますので、専用でないと補正できません。

パラメンダー”C型”初期型

エレベーターラックの昇降をクランクの回転で行うタイプです。

止まるまで持ちあげて、スクリューレバーで固定するプリミティブな構造です。

コノ字型になっていますが、三脚側とカメラ側のアーム長が異なっています。全体的にはC3系には華奢な印象です。

・パラメンダー後期型

エレベーターラックをダイアルで止まるまで持ちあげて、セットダイアルで締め付け固定します。

1軸式のエレベーターでコノ字型になっているのは”C型”用と同じですが、上下のアーム長は同じ長さになりました。

華奢な印象は僅かに残りますが、頑丈になりました。

・パラメンダー2

ダイアルでリフトアップする方式からレバーでワンタッチでリフトする様になりました。

ラッチが入り固定されますが、スクリューダイアルで締め付け固定できます。レバーの表面処理は初期は白、後期は黒になりました。

何度か、ラッチを外した瞬間にカメラが下がってきて何度か驚いた事が有ります。スクリューダイアルはちゃんと締めた方が良いと思います。

比較的入手性が良いのではと思います。

・パラメンダー3

構造が変わってパラメンダーというよりも、パンヘッド雲台にパラメンダー機能がついている様なシステムです。

カメラ側は板アームが左右から雲台側を挟む構造になっています。

昇降はレバーでラックピニオンを動かし、ラッチとレバー反対側にあるスクリューダイアルで固定します。

マミヤではデラックスタイプと呼んでいます。

efunon

efunon  2017/10/21(Sat) 20:33 No.993

2017/10/21(Sat) 20:33 No.993

でも、Cシリーズ系の中で一機種選べと云われたらC220を選ぶと思います。

大きさに対するストレスも若干薄いです。

efunon

efunon  2017/10/21(Sat) 20:53 No.994

2017/10/21(Sat) 20:53 No.994

はからずもリクエストした形になり、恐縮です。

当家にはC330sの他、C3, C220fがあります。

気楽という点ではC220系が確かによろしいですね。持ち較べると明らかです。

ノブ巻きセルフコック、パラ自動補正は自分でやると割切れば、軽快さを享受できます。機能を絞った普及期ですが、220が使えるのは個人的にポイント高いです。

反面330のほうが繰り出し量が大きいのが個人的に評価対象ですが、最大伸ばしでは三脚にパラメンダーを併用しないと正確な撮影は出来ません。

実写では手持ちで「人間パラメンダー!」と叫びつつ体をライズさせていますが。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/10/22(Sun) 02:00 No.996

2017/10/22(Sun) 02:00 No.996

こちらこそ恐縮です。

以前マミヤが開いていた博物館の内容と、カタログや取説といったドキュメント類、持っていたり

借りた経験の有る記憶を今の内にと記載しました。

間違っていたらご指摘頂ければ訂正いたします。

それと是非レンズの方にもお力添え下さい。

私の資料だとブルードットの最後期 80mmF2.8(3G4E)がいつまでも出てこなかったり、レンズセクション図が

取説とちょっと違っていたりして今回調べたらアテにならない事に自分で驚きました。

さてCシリーズですが、単純なものほどコワレナイを地で行く様なカメラで、かなりの機種が野ざらし現役で動いています。

レンズにしても、フランジバックがかなり長いので単焦点は不利かも知れませんが、

何か改造で新しい展開が有っても良い感じがします。

C330は何度も購入を考えたのですが、やはりその大きさで躊躇しています。

”999”ゲット!

efunon

efunon  2017/10/22(Sun) 09:22 No.999

2017/10/22(Sun) 09:22 No.999

気に成り、自分でも資料調べていたところでした。

私、マミヤは使ったことが無い。此方の掲示、大いに参考に成ります。

廉価品2眼レフばかり使いきれないし。c33重いし、手に余る。ロライアウトマートもあるし。

物欲が、、、悩ましい所です。

PS)Efunon様に背を押され、雨の中橿原まで走った。

本気で購入を考え、細かく点検。然し、2つ問題が。

1、ファインダー。1作動で開くが、閉じるのが問題。

左、右、後ろ、と遮光版を畳まなければ、閉じない。此れでは初代のロライフレックスと同じ(この個体の問題?)

2、105mmが付いていたが、蛇腹を最大引き出すと、劣化が。バリバリ音まで。

素材が、スプリングのイコンタにはるかに劣る。更に、スプリングより、蛇腹が大きい(69並みのサイズ)

加えて、山谷の折り込みが細かい。此れでは、近いうちに亀裂が?(此方はC系蛇腹の欠点か?)

16800円。惹かれる価格ではあったが、今回はあきらめた。

ナースマン

ナースマン  2017/10/22(Sun) 09:48 No.1000

2017/10/22(Sun) 09:48 No.1000

ご入手おめでとうございます。と思ったら…

Cシリーズは、以前は文字通りゴロゴロしていたのですが、一時よりも数が減りました。

それになぜかメンテナンスをされていなくて、グリス切れでゴトゴトしながら動くモノが多く少し悲しくなります。

efunon

efunon  2017/10/22(Sun) 10:56 No.1001

2017/10/22(Sun) 10:56 No.1001

こればかりは出会いです。良いものに当たればまた。

おそらく、安価で程度がよいC220f辺りに遭遇されたら、軽いので印象がお変りになるでしょう。

私はレンズの各バージョンを較べたことがなく、一面的な評価ですが、マミヤCシリーズの標準レンズは国産TLRの中でもトップクラス、頭一つ抜けているほどの印象です。

社外品と聞く廉価版セルフコッキング未対応のテッサー変形セコール80/3.7も、私見ながら極めて高性能で、ダメもとでジャンク箱から買ってきた自らの色眼鏡を恥じました。

高級ラインの80/2.8もかなり素晴らしい写りです。

簡易型のC220系でも、原始的なリコーフレックス辺りとは対極のかさばりですが、写りの点からもお勧めのシステムです。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/10/26(Thu) 17:50 No.1004

2017/10/26(Thu) 17:50 No.1004

昨年暮れに105mmの絞りの無いレンズを入手しました。

細身の黒鏡胴で、フィルター径40.5mmのレンズです。

調べてみたのですが、クローム鏡胴から黒鏡胴になったばかりのテッサータイプの中期のレンズの様です。

レンズ銘にデラックスタイプの "D" がつくとCシリーズ最高峰のヘリアータイプになる様です。

このレンズは先端が少し大きくなっています。

アンバーのシングルコートで、ちょっと彩度の低いレンズですが、私の茶色のC2に似合うので気に入って使っています。

(元の皮革が縮んでしまって張り替えました。)

さて80mmF2.8ですが、テッサータイプの所謂 ”ブルードット”は素晴らしい写りだと思います。

私もテッサータイプの80mmF2.8はちょっと無理が有るのではと食わず嫌いだったのですが、

近年の硝材の性能が良いのでしょう。これはオススメです。

efunon

efunon  2017/10/26(Thu) 21:51 No.1005

2017/10/26(Thu) 21:51 No.1005

ネット検索しても情報は多くないけど、55と80の最終期にコーティングを改良したような記載ですね。

私の80/2.8はC330S付属ですが青点ではないようです。まあ中古ですのでオリジナルの組ではないのかも。

セコール80/2.8は従来の3群5枚ヘクトールのような独特の構成を継続していると思っていましたが、良いガラスを入れて接合エレメントを減らしたとすると納得出来ます。

マミヤは標準をガウスに拘らず、New6や7ではオルソメター、RBではヘリアを採用するなど他社に追随しない姿勢で面白いです。

一旦ガウスを使うとRZ110/2.8やプレス100/2.8のように凄い性能を出してきますが。

れんずまにあ

れんずまにあ  2017/10/29(Sun) 03:19 No.1009

2017/10/29(Sun) 03:19 No.1009

ブルードットの件は、日本よりもアメリカのユーザー間で云われていた事で、私も存じませんでした。

そこでと思って使ってみたのですが、驚きました。

国産二眼レフではオートコードのロッコールが優秀と云われていますが、二眼レフの写りに現代的なヌケを求める場合があれば

このレンズを一度お試し頂ければと思います。

efunon

efunon  2017/10/29(Sun) 08:53 No.1010

2017/10/29(Sun) 08:53 No.1010

220はセルフコッキングではありませんがボディシャッターです。

巻き上げは自動巻止め折り畳みクランクつきノブ。

C330系の簡略化ではなく、繰り出し量は220のほうが少ないなど、異なるボディです。

C系の交換レンズは全て使え、比較的軽量軽快に使えるのが特徴でしょう。

セコール80mmf3.7はNo993でefunonさまが触れておられるように、日東光学製と考えられるテッサー型レンズ。

C220専用とも考えられ、セルフコッキング用ラグを持たず、C330でボディからチャージができません。

廉価版レンズですが、描写力は侮れないどころか、大変高性能だと思います。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/01/23(Sun) 19:23 No.1943

2022/01/23(Sun) 19:23 No.1943

efunon様のレビューで概ね解説は済んでいますが実機の画像を。

前モデルのC330fに対してプラスチック部分を増やして軽量化したモデル。

機能的にはマミヤCシリーズの中でフル装備のカメラです。

パララックス自動補正バーつき、

レンズロック解除状態ではファインダーに警告バーが出ます。

セルフコッキング、ボディシャッター2箇所。

250mmレンズで2m、180mmで1.4mまで近接できる蛇腹ラックピニオン繰り出し。

1作動クランク巻き上げ、120/220切り替え。

画像のレンズはファインダーレンズにもプレビューのため絞りを装備したセコールDX105mmf3.5、3群5枚ヘリア構成。

少し長めの標準レンズで、ポートレートにも向きます。

繰り出さないと無限が来ないため、驚かれるかも。

C330の標準は80mmより105が推奨されていましたが、C330S末期はディスコンになり標準は80mmf2.8Sのみになりました。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/01/26(Wed) 21:28 No.1946

2022/01/26(Wed) 21:28 No.1946

ようやく入手しました。撮影はこれから。

マミヤC系80mm最終型。それ以前の80/2.8はヘクトールに似た特殊な構成でしたが、ここからテッサー型になったそうです。

他の焦点距離にもブルードットは存在するようで、それらは80mmのように特別とは言えず、構成はかわっていないようです。

またこれより後のC330Sに付属する80mmf2.8は、前方から見て銘板が全部艶消しブラック無銘になっていて、それが本当のブルードットなのかしら。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/01/26(Wed) 22:18 No.1947

2022/01/26(Wed) 22:18 No.1947

超高価なワイドロライと同等の画角を有する、二眼レフとして貴重な広角。

以前からある65mmと異なり進歩した設計でコンパクトにまとめられている。

やや開放f値が暗いが、2つのレンズ間隔に制約があるためと思われる。

一眼レフよりバックフォーカスに余裕があるが、それでもミラーがあるためレトロフォーカス構成をとっている。

性能は良好で歪曲も少ない。

パララックスには注意が必要だがパースを確認しながら撮影できる。

モデル末期には広角は55mm一本だけになった。

65mmf3.5

C初期からラインアップされた広角。

大きい凹レンズをテッサーの前方に置いた古典的レトロフォーカスレンズ。

古い設計だが画角がおとなしく、性能は良い。スナップにも向くと考えられる。

近接できるが、近距離では象面湾曲や球面収差など性能が崩れるのでマクロとしては使いにくい。

角形の金属製フッドが用意されている。55と65はフッド本体は同じだが、レンズ外径が65のほうが大きいため、クランプ径が異なりそれぞれ専用となっている。

フッドの上部は可動式で、ビューレンズの視野を蹴らないよう斜めに角度を調整できる。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/01/26(Wed) 23:14 No.1948

2022/01/26(Wed) 23:14 No.1948

望遠系は135がまず用意され、次に180,250が出た。

180、250は二眼レフでは初めての画角で、貴重。

開放f値が暗いのは、やはり2本のレンズを並べる必要から外径の制約があるためだろう。

いずれも良好な性能で、暗い他は有名一眼レフの同焦点距離に勝るとも劣らない。

ミラーがない利点で、非常にブレにくく画質に寄与している。

専用フッドは180,250共用で、旧型のテイキングレンズだけをカバーする角形金属製と、上下をまとめてカバーする樹脂製がある。金属製は広角用同様に上部は角度調整可能。樹脂製は隔壁は少し斜めに固定されている。

左上下:180mm+樹脂製フッド、右上250mm+樹脂フッド、右下180mm+金属フッド

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/01/26(Wed) 23:17 No.1949

2022/01/26(Wed) 23:17 No.1949

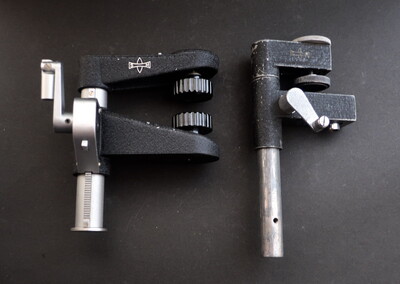

二眼レフのパララックスを補正する装置。マミヤCシリーズの上下レンズ間隔は、一般的な二眼レフより若干広いので専用パラメンダーが望ましい。

左は新型。クランクで上に上げた時終点でロックがかかる。頑丈でC330に似合う。右は旧型。ジャンクで入手したので部品の欠落がある。調整幅が大きくクランプで固定できるので他機種にも使える。華奢で重量機材では使いにくい。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/01/26(Wed) 23:18 No.1950

2022/01/26(Wed) 23:18 No.1950

標準装備のウエストレベルファインダーが基本だが、後部のネジを緩めて簡単にアイレベルやマグニファイアファインダーに交換可能。

右手前はC時代初期の単なるミラーで、アイレベルにはなるが上下左右逆像というもの。正直手持ちでは非常に使いにくいが、三脚で高い位置に設置した時はアイレベルが有利。

右奥は有名な日本光学せいポロフレックス。上下左右正像で、上記より数段進歩している。ミラーなので軽量、これなら手持ちでも使える。ただし像は遠く小さく、ウエストレベルに比べると見劣りする。

左手前はマミヤ製メーター ポロCdSファインダー。基本的にはポロフレックスと同じだが時代が新しい分程度がよく若干明るい。像倍率は同じ。

左奥は高倍率ファインダー。視度調整できるのが有利。

一般的にはウエストレベルが最も使い心地がよいと思うのだが。

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/01/26(Wed) 23:19 No.1951

2022/01/26(Wed) 23:19 No.1951

れんずまにあ

れんずまにあ  2022/01/26(Wed) 23:21 No.1952

2022/01/26(Wed) 23:21 No.1952