多分、オリンパスペンに関しては、れんずまにあ様の方が詳しい。

先日、ホルガ関係の若者より、使いやすい銀塩カメラ?と相談を受けた。

デジはほぼスマホ。120ホルガは持っているが、フイルムが問題。

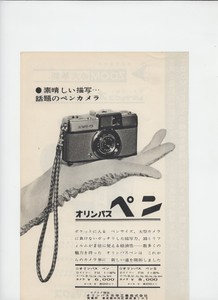

と言うことで、私、ハーフのペンを勧めた。

最終のEE3を勧めたのですが、同じこと考える人が多いのか、これ結構高い。程度の良いものは1万程する。

と言うことでジャンクを探す。EE2なら2160円程であった。

私が、小学生の頃、初めて買ってもらったのはペンS。モルトを張り替え整備、未だ使用可能。

59年、初期型ペン発売。28mmF3,5、200sシャッター。

最初期の物は、アイトレットが1つ。

60年、ペンS。30mmF2,8、250sシャッター。私の個体は64年なので、初期型ではない。

初期型のペン。表面の表示が、ORYMPUS。後の物はORYMPUSーPEN。

62年、ペンEE。F3,5レンズ、60s単速EE。

63年、ペンEES。F2,8レンズ、30Sと250sプログラムEE。3点ゾーンホーカス。同年EEもプログラムEEに。

同じく63年、ペンD。32mm、F1,9レンズ、500sシャッター。セレン露出計付。

ペンの生産は長く、生産数も多い。その為、変化も多い。

私、Dは初期の物と後期の物、2台持っている。何故か、初期の方が程度が良い。

中学生の頃、ペンF使っていたが、Dは目測であるが、ほぼ同じ写り。

EEは後期、ELに成ってからの物。程度も良く、セレンも生きている。何の問題も無く良く写るが、ASAが200迄しかない。

EE系。光不足なら、ファインダーに赤ベロが出るのが正常。

今と成っては、シャッターの固着やセレンの劣化で、赤ベロが出なかったり、其の儘シャッターが切れたり(正常露光ではない)が。

フラッシュ用に、30sでの絞りがある。ASA100フイルム使用で、

F11〜8辺りなら使える。400フイルムで、開放なら夕景も可能。

今回、知人のEE2探していて、初期型EESと、EES2見つけた。どちらも2160円。思わず買ってしまった。

EESはセレンが生きており、赤ベロが出る。EES2はシャッターは切れるが、何故か赤ベロが出ない。

EES,D迄は、ロライ35の様に、裏蓋が外れる。EE2以降は、裏蓋は普通に横開き。EE系はASA400に対応。アクセサリーシュー付。

EES2は4点ゾーンホーカスに成り、鏡胴部で変更。

73年、EE3。EE2の廉価版(と言っても機能は同じ)生産が長く、途中から、40sと200sのプログラムシャッターに変更。

初期の物は、シャッターボタンが銀色。後期の物は黒色。

EES2。EE2と共に生産中止となったが、EE3の途中で再生産している。

再生産品は、EE3後期型と同じプログラムシャッター。黒色シャッターボタン(此れは珍品)

今回は此処まで。

ナースマン

ナースマン  2018/11/07(Wed) 16:30 No.1422

2018/11/07(Wed) 16:30 No.1422

無限に撮影出来るスマートフォンで撮影に入った方が、昨今値上がりしたフィルムで精々36枚しか撮れないと不満でしょうが、ハーフなら多数枚撮影で満足できるでしょう。

もちろん何千枚もは無理ですが、ダイヤル巻き上げが巧くリズムを作ってくれますから、そんなに連続しては撮れず却って1枚を大切にされるのではと思います。

EE、EES系は、詳しくは全く存じませんので、大まかな初代,2,3の中に、そのような変遷があったとは目から鱗が落ちるようです。

ついでにペンDにもそんな初期と後期があるとは全く存じませんでした。

ハーフサイズを愛好するグループを拝見すると、今もってEE系をご愛用される方が多いことがわかります。

酸いも辛いも噛み分けたベテランが、感度以外は弄るところがないEEで傑作を次々ご発表され、今更にカメラ操作とは何かを考えさせられています。

EEは以前検証したとき、メーカーの言うとおり距離3.2mに固定されていることがわかりました。最終モデルEFは2.8mです。

ただし常識的な撮影距離を常識的なフィルムで撮影し、常識的な引き伸ばしを行う限り、ほぼピンぼけを意識することはないと思います。

注意する点は、大まかに1m、厳しく見て1.5mより近接では焦点が甘くなり、数十センチの近接は特別なデバイスがないと無理ということくらいでしょうか。

EESは前玉回転式の焦点調節機構を持っていますね。

米谷技師のこだわりによるペンやペンD系の全群繰り出しからは多少妥協されたモデルだとは思いますが、実用的には問題になったことはないのではないでしょうか。

EEラインで私が持っているのはEFだけですが、最近赤外線フィルターを貼り付けて楽しんでいます。

厳密には赤外光は露出計では測れないのですが、ASA25に合わせると日中は誤差範囲で適正露光が得られています。

軽く、気軽に多数枚撮影出来、余りの楽しさにすっかりはまってしまいました。

赤外での焦点のズレは、被写界深度でカバーされ、さらに遠距離方向にずれるためEFの近距離寄りの固定焦点が却って遠距離に強くなるように思っています。

Olympus Pen EF, D Zuiko 28/3.5, ASA25, Rollei Superpan200, Fuji SC72 filter, Fujidol 20d 6min

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/11/07(Wed) 23:56 No.1423

2018/11/07(Wed) 23:56 No.1423

裏面の張革に、オリンパスマークのスタンプがある。初期型ペンと同じ。

Sは表面の表示が、最初からORYMPUSー PEN S。63年製造品迄は、初期型と同じ様子。

65年、ペンS3,5。F3,5レンズ、250sシャッター付。

Sと付くが、初期型ペンの後継品。此れにはスタンプが無い。

64年、ペンW。ペンS本体に、25mmF2,8広角レンズ付き。

軍艦部も黒塗装。此れは珍品。本体が傷だらけでも、今では2万程。

最初期、片耳の三光ペンと共に、コレクターズアイテム。

リコーオートハーフも25mmレンズ。此方の方が安い。

EE,EES共、張革が、グレー、格子柄。初期の物の方が、色が濃い。

初期ペン、ペンS、W共、張革は黒のシボ仕上げ。Dは初期型から黒の格子柄(以後のペンは全て格子柄、ビニール)

裏蓋が横開きの物。ファインダー接眼部に。プラスチック枠が付く。

此れは、ペンFと同じ。アクセサリーシューはダイレクトタイプ。

64年、D2。Dのセレン露出計を、Cdsに変えた物。低輝度対応。

65年、D3。Dのレンズを、F1,7に改良した物。

どちらも、水銀電池(代替電池)が必要。この辺り、結構お高い。

Dを含め、どれも、単独露出計なので、動かなくても撮影できる。

目測タイプ。0,8mまで寄れる。しかしDの開放付近では、メジャーが必要(0,8mはコピースタンド使っての、コピー用?)

D3、既にFが発売された後の製品。Fの普及品でもある。

然し、目測F1,7は大口径のあだ花。目測で開放は?

D2。発売期間がほぼ1年。結構数が少ない。

幾つかペン弄ってみて、モルトが弱い。ほぼダメになっている。

レンズがズイコーなので、曇っている物も多い。

セレン回り、当たりがある物がある。フイルターは付かないが、レンズには影響ない(今回見つけた、初期型EESも当りが有るが、撮影には問題い)

EE、EES、トリップ35共にサークルセレンは共通。シャッター関係を含め、交換可能。

フジの業務用フイルム、結構硬い。ハーフのペンに打ってつけ。

時間がかかるが、片耳、Wを含め、全部集めても、場所取らない。

ペンの木作っても、デジタルライカ1台より安い。

集めてよし、写してよし(もう私にはそこまでの気力が無いが)

ナースマン

ナースマン  2018/11/08(Thu) 08:00 No.1425

2018/11/08(Thu) 08:00 No.1425

ペンとペンSとの価格差は、30%以上。レンズとシャッターがグレードアップしたとは言え相当の差ですね。

そしてEEはペンSよりさらに高価でペンの1.5倍。EESはペンの2倍。驚くほど高価。

今EEは普及機という印象ですが、当時は相当の決断を迫られたことでしょう。

価格と価値は比例するわけではなく、ペン初代は戦略的な価格設定だから余計に安いのでしょうが。

ペンDは別格の価格、でもEESと近い。

ケース800円は、本体価格との比率からすると結構高かったかも。簡単なジッパーに入れるだけの構造だけど、良いなめし革にベルベットの内張で丁寧な作りではあります。

とはいえ、ニコンF辺りのケースならペン本体が買えてしまうくらいだったかもしれませんね。

ペンD,Fズイコー32mmf1.9、f8、1/30、ローライインフラレッド400、SC72フィルター

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/11/09(Fri) 07:17 No.1426

2018/11/09(Fri) 07:17 No.1426

ケース。初期の物、黒シボ革にベルベット張り。

ペンとSがグレーの内張。EE、が赤、Dが青の内張です。

(私の手元の物はそうでした。然しサイズは同じなので、内張が、グレー、赤、青の3種類有ったのかも?)

S3,5からビニール製になる。

ストラップ。初期のペン、Sは、黒革の編み込み。

D、EE、EESはビニール。

EE3とEES2の再生産品は布製の編み込み。

レンズキャップ。初期の物、筆記体表示でPen。

ペン、S用の小型とEE、D用の大型の2種類。

後期の物(何時からかは不明)活字体表示でORYMPUS。

トリップ35は勿論ORYMPUS。

ペンF。初期型Fの標準レンズの物、花文字記載でF。

交換レンズ、FT,FVの物はORYMPUS表示。

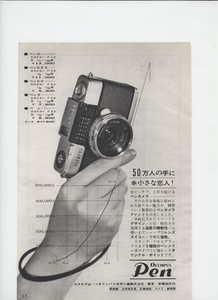

広告画像は、初期型ペンとそのストラップです。

ナースマン

ナースマン  2018/11/09(Fri) 09:00 No.1427

2018/11/09(Fri) 09:00 No.1427

横に並べた2つのプリズムとロータリーシャッターによる1眼レフ。

63年、ペンF。レンズを向かって右に寄せ、左にシャッターダイアル。

初代コンタックスのスタイル。標準レンズは38mmF1,8シャッターは500s。シャッターダイアルに、専用Cds露出計がセットできた。

セルフタイマー無し、アクセサリーシューはオプション。

右隅にFの花文字。90度のDS巻き上げ。

66年、ペンFT。FにCdsを内蔵。TTLにした。

Fのピントグラスはマット面だけであったが、FTは中心部マイクロプリズム付き。ピントグラス左隅にTTLNo表示、これを読み取り、鏡胴に移す。

Fの花文字が有った所に、セルフタイマーが付く。150度SS巻き上げ(刻み巻き上げはできない)

ミラーを大型化し、ミラーショックを減らす。

67年、ペンFV。FTのTTLを外した廉価版。

シャッターダイアルにペンF同様のCds露出計装備可能。F系最終品。ロータリーシャッターなので、ストロボ全速同調ですが、何故か最後迄、アクセサリーシューがオプション。

私、中学期にF購入、高校期まで使った。大阪万博の時は、枚数が多いので活躍した。

然し、旅行には、小学生の時買ってもらった、ペンSの方が便利だった。

38mmでマット面。暗い所では使いにくい。FTのマイクロプリズムが羨ましかった。

巻き上げ。私手が小さいので、FのDSの方が使いやすかった。

(今も使っているライカM3もDS)

高校生の時、父が使っていたスーパーフジカ6をもらい受けた。

4切迄なら、Fでも何とか成るが、半切になると、明らかに差が。

フイルムサイズの差を、実感した。加えて私、RFの方が使い安い。

そんな訳で、キャノン7購入。ペンFは、35mmF2レンズの下取りに成った。

以後ペンF系は使っていない。今使うなら、FVと思う。

価格はFTと変わらないが、数が少なく、見つけるのが大変。

FTはTTL使うために水銀電池(代替電池)が必要。動きも遅く、どっこいしょ状態。

F、FVは電池が必要ない(FTも電池無しで使えるが)

FTレンズ。鏡胴の絞り表示、一般用の絞りと、TTLNo表示の両方がある。切り替えて使う。

初期Fの物は、TTLNoが無い。

1眼レフなので、レンズ交換できる。

珍しく、鏡胴側に解除ピンがある。上部に2つの角が有り、抑えて回す。

角が小さく、押さえるのが重い。指が痛くなる。

私、ハーフ1眼レフは、別にコニカオートレックスP持っている。

フルサイズとハーフ切り替えできる、フルサイズ1眼レフ。

ペンFより、はるかに大きく重い。然し、ヘキサノンレンズの中心部だけ使うので、写りは抜群。

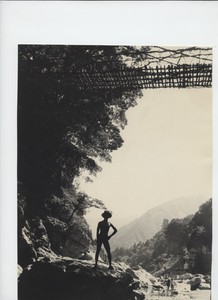

画像は祖谷のかずら橋。4切で。高校生の私。

ナースマン

ナースマン  2018/11/10(Sat) 08:32 No.1428

2018/11/10(Sat) 08:32 No.1428

ペンFはセルフがありませんが、単体セルフをお使いか、どなたかに撮ってもらったのでしょうか。

ペンFは我が家初めてのレンズ交換式カメラで、父が出張旅行に携えて行くために奮発したものでした。といっても最初の出張では標準40/1.4の他には手が回らず、2度目に100mmf3.5を追加していました。「広角は要らないの?」と訊くと、「広角はプロのもの。広範囲を写すだけなら何枚か繋げばいい、遠くを撮るのはそうはいかない」という持論を聞かされました。

FTの標準は他社に較べコンパクトだけでなく非常に寄れるので、重宝したようです。

父の遺品としてFと40,100は大切に置いていますが、作動はスタックしてしまいました。

今FVとFTを使っています。一時期露出計要らないとFVを求め頻用していましたが、昔使用中にミラーが衝撃で破損したFTをレストアしてもらったら、ファインダーの程度が良いので手元のFVより明るいのでちょっとショックです。全反射ミラーのFVを買った意味がない...

1971年頃父がモスクワで撮影、ペンF+40/1.4

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/11/11(Sun) 01:25 No.1430

2018/11/11(Sun) 01:25 No.1430

三脚で設定。友人と変わりばんこで撮った物です。

当時、こんな画像に凝っていました。私は標準1本でした。

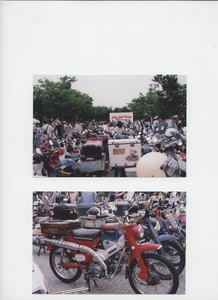

でも、単車の旅行では、ぺんS持ち出すことが多かったです。

これは近年まで同じ。画像は京都での、カブカフェに参加した時の物。

私のもう1つの趣味、古いカブです。正にペン、メモ代わりの画像にもってこい。この時は、ペンEEです。露出もペン任せです。

でも最近は、ルミックスGF1にオリンパスの17mmが多いです。然し、サイズも重さも、ペンDの方が小さく軽い。

ナースマン

ナースマン  2018/11/11(Sun) 11:19 No.1431

2018/11/11(Sun) 11:19 No.1431

ペンに関しては、以前コレクターが詳細なHP掲載していたのですが、残念なことに、削除されてしまった。

コピペも無いので、私なりに少し調べてみた。

58年、試作品。ORYMPUS−18表示。

59年10月、三光ペン。当時販売価格を6000円設定したが、原価償却が?との事で、下請けの三光商事から、先行販売してみた。

価格はケース込み6800円に。お結び型の片耳、シャッターの溝が横3本。

グレーシボ革、裏面にオリンパスマーク、表示はORYMPUS。表示を除いて、試作品とほぼ同じ。

60年5月まで生産。27000台ほど生産。ペンのNo、頭1が捨番。

60年6月、オリンパス生産品。丸形片耳、シャッター溝が縦5本。

61年12月迄製造。84257台製造。通しNo頭が2になる。

62年1月〜64年11月、量産型ペン。両耳、154500台製造。

60年7月、ペンS。61年8月、ペンEE単速型。62年6月、64年9月、ペンW。此処までが、量産型ペンと同じシボ革外観。ストラップも革。

単速型EE、65940台製造。

62年4月、EEプログラムシャッター、EES。62年6月ペンD。64年9月、S3,5、D2。65年9月D3。此処から、格子張革に。

66年。フイルム受け軸がEL、表示がORYMPUS−PENに。

68年3月、EE2、EES2。裏蓋横開き。セレンが、二重円に。

73年5月、EE3。格子黒革。

EE3後期型、及びEES2再生産品。40s、200s2速シャッター。シャッターボタンが黒。生産時期不明。83年製造終了。

私の個体。S、13万代。Sは初期型のシボ革。ORYMPUS−PEN表示(Sは最初からORYMPUS−PEN S表示)

EES、16万代。D、28万代。EE、30万代。ORYMPUS表示。格子革。

D、66万代。EE(EL)100万代。ORYMPUS−PEN表示。

EESー2、360万代。No底面表示。TRIP35、278万台。黒格子革、布ストラップ。

何故か、S,EE、D共に古い物の方が、調子が良い。

特に、オリジナル、S、D、は構造に無理が無い。見事な設計。軍艦部も開きやすい。整備は簡単。

EE系は、ほぼセレン劣化かシャッター不調。但し、先に述べたように、初代EEから、ほぼ同じ部品。交換は簡単。

私の、2速型、初期のEE。劣化しているが、ASA100に対して、64設定で、良好露出。

400入れて、200設定では、快晴で、露出オーバー。

但し、晴天、無限遠景。F22まで絞るので、ピントが来る。

ピントが甘いと言われる。固定焦点を、劣化したセレンのまま、絞り制御しているので、開きすぎに成っていると思う。感度を調整するとましになる。

葉書までなら、スマホの画像に劣らない。

1700万台製造された、オリンパスペン。此れも最後まで残る銀塩カメラだと思う。

ナースマン

ナースマン  2018/11/23(Fri) 07:01 No.1444

2018/11/23(Fri) 07:01 No.1444

以前からお世話になっていたオリンパスペンに関するファンサイトは次々にサーバー休止に伴い閉じてしまわれ、大変残念です。

資料的な価値は大変高かったし、気になることがあれば直ぐに辞書のように引くことができましたが、サイトオーナー様の個人的な負担に頼るところが大きく、閉じられるのを責めることはできません。

どんなに立派なサイトも、所詮電子情報、書籍のように何時までも手元にあるわけではないことを実感しています。

さて初期ペンは、私はほとんど存じません。

先日カメラ店で、シャッター不安定のペンが500円で売られていて、レンズは綺麗に見えたので手に取ると、シャッターボタンが横溝でアイレットが一つ、これ三光ペンじゃない?と驚き思わず買って帰りました。

拙宅にはペンS3.5があるので復活を急いではおりませんが、ぼちぼちと直して撮影してみたいと思っています。

ネットオークションがなかった30年ほど昔、雑誌の巻末「求む譲る」コーナーを利用していくらかのハーフサイズカメラを入手した中に、ペンWとS3.5、D3があって、性能の高さに驚かされました。

しばらくハーフ撮影から遠ざかっていましたが、最近モノクロフィルム現像を再開し、経済的で気軽に撮影出来るペンを積極的に起用したのは、その高性能のためです。

初めて使うフィルムや、現像処方のテストにも、ハーフなら気軽に多数の条件を試せますし、途中で切って現像すれば、多すぎる撮影枚数も気になりません。

後ほど個々の機種に触れる予定ですが、特にS3.5のD.ズイコー、WのE.ズイコー、DのF.ズイコーは信頼しています。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/11/25(Sun) 22:06 No.1447

2018/11/25(Sun) 22:06 No.1447

三光ペンなら、枚数表示部の中心が真鍮。金色です。

オリジナル系。レンズ以外、ばらせば整備できます。レンズは持病の白濁が、此れも交換は簡単です。

私の新しい方のD。レンズに指紋が付いていて、オキシフルでも取れません。

EE系はセレンとシャッターが問題。基本劣化しています。

私のEE(EL)ほぼ問題なく使える。2速初期のEE、先に述べたようにセレンが劣化している。

先日手に入れた、EES。シャッターが粘っている(赤ベロ出ない)

EES2シャッター切れるが、開いていない(赤ベロ出ない)

どちらも、ばらせば何とかなりそう。最悪2個1。

それと、全てのペンに言えるのは、モルト劣化。交換が必要です。

三光、W、S3,5、D3、少数派ほぼすべて押さえている。加えて、FT、FVも。既にペンコレクターですね。

後、片耳初期型ORYMPUS。更に、幻のペンSブラック。

黒格子革、軍艦部黒塗り。S3,5の時代に、2,8レンズ付けた黒塗り有った?新聞記者用の特注品?との噂。

ネットオークション等に、時々黒のSが出ている。然し此れは初期型の黒シボ革。後塗りか否か不明。黒格子革の物、私見たことが無い。

ナースマン

ナースマン  2018/11/26(Mon) 06:45 No.1448

2018/11/26(Mon) 06:45 No.1448

発売当時はあまり人気がなく、生産量は少ない。

重量380g

レンズ:E-Zuiko 25mmf2.8 3群5枚ヘリアタイプ,35mm判換算35mm

フィルター径22.5mm

シャッター:コパル#000、1/250-8,B,X接点あり。

ペンSの本体にE-zuikoを入れ、ファインダーブライトフレームを25mm用にしたもの。レンズの突出はペンS3.5同程度でペンSより突出が少ない。

元々ペンに付いていたテッサータイプのD-Zuiko 28mmf3.5は素晴らしい性能ですが、開放近くで四隅までの周辺画質は僅差でWのE-Zuikoのほうが端正だと思います。

35mm相当の画角が魅力です。ただし28mmと25mmでそんなに変わるか?と言われると、両方のファインダーを両目の片方ずつで見たら、ファインダーフレームの範囲はごくわずかの違いしかなく、画質も絞り込んでしまえば殆ど差が無く、わざわざ高価なWを探す必要性は少ないかなという気もします。

私は1985年頃に懇意な方から譲渡されましたが、そんなに数が少ないとは存じませんで、2000年頃の価格高騰に度肝を抜かれました。最近は少し落ち着いているようですが、下げ止まりしているかもしれません。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/03(Mon) 21:33 No.1456

2018/12/03(Mon) 21:33 No.1456

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/03(Mon) 21:36 No.1457

2018/12/03(Mon) 21:36 No.1457

1967年発売、プログラム露出の簡単操作カメラながら、新設計の32mmf1.7大口径レンズをつけたカメラ。

オリンパス製プログラムシャッターはf1.7〜22、1/15〜1/500の間で、絞り兼用シャッター。

絞りをAから外すと1/15固定のフラッシュ用モードに切り替わり,絞りをマニュアル設定できる。

感度ASA12〜400、CdSによるEE

距離目測。ヘリコイド焦点合わせ、最短撮影距離0.8m、

重量430g

フィルム巻き上げ背面ワインディングギア。カウンター自動復帰。

EMの後継機、EE系の最高級機、D3の自動露出化という側面を持つ。

デザインは従来と大きく異なる角張った形状。

D3とレンズのスペックは同じだが、コパル000シャッターに設計が制約されたD3と異なり新設計で画質は大変高い。開放近くでは少しハロがあるが日中では滅多に開放にならない。

撮影の印象ではシャッター羽根の作動がゆっくりしていて、同じ速度でも動体を写し止める能力は若干低いように思われる。手ぶれについて慎重に保持する必要がある。

フラッシュモードは1/15と遅いのは、当時まだ使われていたフラッシュバルブにも対応できるようにしたのだと思うが、多分高速でもX接点なら同調できるはず。

夜景は1/15で絞りマニュアル撮影を行う。1/30なら手持ちでも大きくぶれずに写せるが、1/15は手持ちにはきつい。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/06(Thu) 19:15 No.1458

2018/12/06(Thu) 19:15 No.1458

1965年発売、高級ラインのペンDシリーズ最終機種。

重量420g

レンズ:Fズイコー32mmf1.7

シャッター:コパル#000,1/500〜1/8,B

ヘリコイド目測焦点合わせ,最短距離0.8m、3mにクリック

非連動CdS露出計

巻き上げ背面ギアワインディング、カウンター手動セット

ペンDはFズイコー32mmf1.9、セレン露出計、D2はFズイコー32mmf1.9、CdS露出計。

D3はさらにf1.7に発展した。

性能は同じ絞りではf1.9バージョンと変わらず、大変高性能。f1.7開放は少しハロがあるが十分実用可能。

シャッター音は1/500まで出るにも関わらず極めて静粛で、昔暗い講演会会場などでも廻りを気にせずに撮影できた。却ってワインディング音の方が気になるほど。

私の個体はモルト劣化で漏光があり、整備待機中。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/06(Thu) 22:24 No.1459

2018/12/06(Thu) 22:24 No.1459

私、Dの1,9でも、近接0,8mではピント外しました。1,2mF2,8がやっとです。もっとも、1眼レフのペンFのF1,8でも、マット面のファインダーでは、少し暗いと、ピントが?でした。

F1,9解放では、やはり隅が流れますね。F2,8 に絞り、3mなら、ペンSの開放と差が有りません。

F1,7はF1,9の改良?だと思いますが、其の辺り如何ですか?

F1,9は、少なくても、ペンFのF1,8とは差が無いと思いました。

ナースマン

ナースマン  2018/12/07(Fri) 20:06 No.1460

2018/12/07(Fri) 20:06 No.1460

>目測F1,7、無理が有りませんか?

無理と言えば無理だと思います。短焦点ではありますが、仰る通り今なら許されないでしょう。

昔、寝る前に一眼レフを弄りながら、目測の訓練をしました。

近距離で1枚を確実に合わせられるかと聞かれたら、勿論自信ありませんが、チャレンジした中で幾つかは合ったときは嬉しいので、それも醍醐味かと思っています。

確実性が必要なら複数枚撮影でカバーということも。

実践では、暗い室内、3から10m程度の距離でスクリーンに映されるスライドを撮影した際には、サービス版で字が読める程度の尖鋭さは確保できていて、上司に資料として差し上げたら大変喜ばれました。

> 私、Dの1,9でも、近接0,8mではピント外しました。1,2mF2,8がやっとです。

近接のなかでも、腕を伸ばして届くか、指の先あと何センチか、など目測しやすい距離は却ってわかりやすいです。

同様に歩幅で測れる範囲も与しやすいですね。

私ポケットに百均の1mメジャーを忍ばせています。家具などの買い物に便利ですが、撮影にも使います。

難しいのは1.5-2m、または触れない被写体です。

知人に、ペン用の名刺サイズ距離計を自作されたかたが居られます。

そのカードを手に持ち、腕を一杯に伸ばして片目で基準目盛りを被写体に合わせて保持し、次にもう片方の目で見たときの被写体の位置に応じた距離目盛りを読むというもので、近距離であれば結構な精度があるようです。私も真似したいので適当なプラスチック板を探しているところです。

> もっとも、1眼レフのペンFのF1,8でも、マット面のファインダーでは、少し暗いと、ピントが?でした。

マットで短焦点は山が難しいですね。マグニファイアが欲しいこともあります。

> F1,9解放では、やはり隅が流れますね。F2,8 に絞り、3mなら、ペンSの開放と差が有りません。

Dを山積みジャンクの中から救出し、最近使ってます。でも赤外専用にしていて、f5.6-8以外の絞りを使いません。

昔Dを借用したときは、隅の乱れはあまり認識できませんでした。

大昔にOPGに投稿した内容が残っていました。恥ずかしながら...http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/1262/lenstest/D01.htm#TOP

> F1,7はF1,9の改良?だと思いますが、其の辺り如何ですか?

最近使っているコピーフィルム超軟調現像で、超高解像度のテストをしていませんので断言はできませんが、Dのf1.9とD3のf2は見分けが付かず、焦点距離は違いますがFの38/1.8も同レベルで開放としてはかなり良い画質です。

絞り込んでもこの3者は同じように画質が締まっていきます。D3のf1.7は,同じD3を半段絞ったf2と較べてハロっぽくコントラストが落ちますが、解像力は保っている印象です。

D3のf1.7は,同じ絞りでのDf1.9レンズの画質を落とさないで口径比を広げたことが改良だったのではないかと思います。

ご指摘を受けましたので四隅に関して再度検討させてください。

> F1,9は、少なくても、ペンFのF1,8とは差が無いと思いました。

昔フジクロームベルビアで撮影し、顕微鏡で確認した範囲では私も同意見です。

多分ミニコピーでは解像力がベルビアの倍以上ですから、もっとよくわかると思いますので後日報告致します。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/07(Fri) 22:33 No.1461

2018/12/07(Fri) 22:33 No.1461

重量370g

レンズ:Dズイコー28mmf3.5

シャッター:コパル#000,1/250〜1/8,B

直進ヘリコイド目測焦点合わせ,最短距離0.6m

巻き上げ背面ギアワインディング、カウンター手動セット

シャッター最高速がS同様1/250に上がり倍数系列となったため使い勝手は初代より上がっている。

レンズは定評がある初代を踏襲している。実際に極めて高解像力で、信頼性が高い。

Wとは甲乙付けがたく、ごく四隅のみWのほうが端正かという程度。

また以前Sを試した時、30mmf2.8は28mmf3.5より僅かに甘い印象を受けた。個体差の範疇だったかもしれないが、個人的にS3.5に傾倒するのに十分だった。

このDズイコー28/3.5はペンEEシリーズに3.2m固定焦点として、またペンSのDズイコー30/2.8はペンEESシリーズに前玉回転として装着されている。

そのためEEは距離3.2mではS3.5と同等の高解像力を発揮する。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/07(Fri) 23:58 No.1462

2018/12/07(Fri) 23:58 No.1462

重量280g(電池なし)

レンズ:Dズイコー28mmf3.5、固定焦点2.7m

定常光はセレンによるEE、ASA25-200

シャッター速度1/250,1/30二段自動切替。

絞りf3.5-22

フラッシュ:GN10(ASA100)オートストロボ。ASA100と400切替、絞りは開放固定。背面に到達距離指標あり。単3x1本。

巻き上げ:リアワインディングギア。カウンター自動復元順算式。

プラスチックボディで軽量化されたEE、

他のEEシリーズが3.2m固定焦点なのに、これだけは2.7mとより近距離になっている。

開放近くで遠景を撮るとさすがに甘いが、f8以上に絞られることで遠景も被写界深度に入る...が、拡大するとやはり合ってはいない。サービスサイズでは十分以上。

2.7mではペンS3.5同レベルの高解像。

裏蓋は右側ヒンジで開く。

フィルムカウンターが順算式、裏蓋で自動復元

巻き戻しボタンを一回押したら次の巻き上げまでずっと有効。

この3点で決定的に近代的な使い勝手になった。(前モデルは裏蓋分離式、カウンター手動逆算式、巻き戻し中ボタンを押し続けるクラシックさ)

オートストロボ内蔵。これは原始的な並列式オートなので常にフル放電してしまうため、チャージ時間は近距離発光でも節約出来ない。

私の固体はストロボが液漏れで作動せず、500円だった。セレンは元気で、もとからフラッシュを使うつもりがないのでこれで十分。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/09(Sun) 18:51 No.1464

2018/12/09(Sun) 18:51 No.1464

重量:420g

レンズ:Fズイコー32mmf1.9、フィルター径43mm

シャッター:1/500-1,B,倍数系列

距離合わせ:直進ヘリコイド、最短80cm(クリックなし?)

セレン単独露出計内蔵。ASA10-400、測光範囲EV7-17

電池不要のセレン露出計内蔵、高速シャッターと大口径レンズが特徴。

ボディサイズは従来のペンシリーズと共通。

レンズは開放からシャープで実用的な像を結び、咄嗟に持ち出しても電池切れの心配がないセレンとメカニカルシャッターが高い信頼性になっている。

レンズアタッチメントサイズ43mmはDシリーズすべてとペンFの交換レンズ大部分とも共通で、システムとしての一貫性がある。

ところが同じオリンパスでも24x35コンパクトカメラは43.5mmという特殊なフィルターサイズを採用しており、今となっては困っている方が多い。

ただし現行品当時、どちらのフィルター径が主流だったのかはよくわからない。偶々43mm機がよく売れたのでデファクトスタンダード化した可能性もある。

れんずまにあ

れんずまにあ  2018/12/10(Mon) 23:16 No.1467

2018/12/10(Mon) 23:16 No.1467

後期の物は、ORYMPUSーPEN表示ですね。

私、両方持っていますが、初期型の方が調子いいです。

セレン露出計、少々劣化してますが、実用可能です。

先にも記したように、開放0,8mは曲者です。

43mmフィルター。EEと同じ。此れが元で、D系も、F系も、同じものに統一したと思います。トリップ35は、43mmです。

ナースマン

ナースマン  2018/12/12(Wed) 16:36 No.1470

2018/12/12(Wed) 16:36 No.1470

ファインダー表面が黒塗り、裏面にペンFと同じプラスチックの枠付き。

張革は、黒の格子柄。シャッターボタンが黒塗り、40sと200sの2速プログラム。

ダイレクトシュー、4769〜台、ほぼ最終品。勿論、裏蓋横開き。

セレンも生きており、赤ベロもでる(赤ベロが出ても、其の儘シャッターが切れる>初期の物は赤ベロが出ると、シャッターが切れないが、ASA400対応の物は切れる)

純正ストラップが布、ケースがビニール、レンズキャップはOLMPUS表示。

何と、ブックオフで2480円。奈良にハードオフが新装開店。

旧い方のハードオフが、ブックオフに吸収された。

基本、ハードオフとブックオフは別系列。販売方針も違う。

ハードオフでは、動作確認可能であるが、ブックオフは一切お断り。

鍵付き陳列なので、外観には問題ないが、此れでは機械式カメラを買うのに勇気がいる。

掃除の序に、動作確認はした。ASA400迄可能なので、取り合えず、記録用フイルム入れて、写してみるか。

何せ、83年迄販売。総数1700万台生産のペン。此れが最終形である。

ナースマン

ナースマン  2019/01/12(Sat) 15:03 No.1490

2019/01/12(Sat) 15:03 No.1490

ハーフサイズの集まりではEE-3の愛用者は結構多いようで、程度が良いものが残っているからでしょうか。それと400が使える。

EE-3はベロが出てもシャッターが切れるとは知りませんでした。

ちょっと上級者向けかもしれませんが、ネガカラーのラチチュードを考えると、少々露光不足しても撮影出来た方がよいのでしょう。

件のハーフ愛好家達の作品を見ると、8つ切りなら固定焦点でも相当良い画質です。

何も全コマ全紙に伸ばせる品質を追求する必要はないのですから、自らの不見識を恥じています。

ブックオフでもカメラを置きだしたのですか。というかハードオフを併設じゃなくブックオフに吸収とは。

知らない人が弄って壊し、「これ壊れてますよ」とか言われるのを避けたいのでしょうか。それと使い方を教えられる店員は居ないから、店員が壊しちゃうのか。

ちゃんとした人がいないのに物品を販売できる今のシステム、安いかもしれませんが危うく、初心者への間口が狭いですね。

れんずまにあ

れんずまにあ  2019/01/13(Sun) 21:51 No.1491

2019/01/13(Sun) 21:51 No.1491

フラッシュ用の絞り表示以外に、専用ストロボの距離表示有ります。

多分、ストロボ用に、新しいシャッターに変化したと思います。

ASA400フイルム使って、明るい時は、200s。暗い時は、40s。もっと暗い時はストロボ使用。赤ベロは、ストロボ用の目安だと思います。

フイルム、現像の価格が高騰。銀塩として、1本で40枚撮影は強み。

葉書大までなら、これで十分。デジ、スマホに差が無い。

否、デジには無い柔らかさがある。精密だが、硬いだけのデジ。

隅が流れたり、ピントが甘い銀塩。若者にはこれが逆に新鮮?

と言う私も、最近ズマールとかズマリットに凝っています。

昔は精密なズミクロンが主だったのですが、デジ使うと、少し硬い?

隅が流れたり、全体が柔らかいレンズの方が、銀塩の価値?と思ってます。

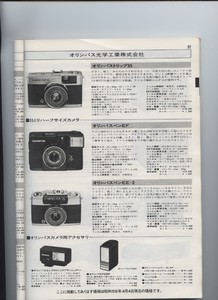

画像は、81年のカメラショーのカタログです。

カタログによると、EFもEE−3も250s、30sのプログラムと成っている。

特にEE−3は黒のシャッターボタン。

一体何時から200s、40sのシャッターに変わったのか?

この時期のシャッター、赤ベロが出たら、シャッターが切れなかったのか?

この辺り、ご存知の方、掲示願えれば幸いです。

ナースマン

ナースマン  2019/01/15(Tue) 18:04 No.1492

2019/01/15(Tue) 18:04 No.1492

発売1963年

18x24mmフォーマット(ペンサイズ)一眼レフ、ペンFマウント、完全自動絞り。

背面レバー90度二回巻き上げ,クランク巻き戻し。

正立正像ポロプリズムファインダー0.8倍、スクリーンはマットのみ

チタン製ロータリーシャッター。シャッター速度1/500-1,B

シャッターダイヤルに連動する外部CdS露出計別売。適正絞り値が表示される。

70年父が欧州出張のため40/1.4付きで導入した我が家最初の一眼レフ。

結局最後まで露出計は購入せずフィルム箱の露出ガイドに従って勘露光していた。

私はこれがカメラ初体験だったので,レンズを通じていないファインダー像のRFカメラや、トップカバーにペンタプリズムが屹立する通常の一眼レフ形状には長い間馴染めなかった。

巻き上げ機構に負担を掛けないよう90度二回巻きはそんなものだと思えば問題ないが、速射性は劣るだろう。

ポロプリズム光学系のためかファインダー像が暗いが、f1.4レンズのためそれほど気にならなかった。

のちに20mm広角を購入した時、ファインダーで焦点合わせすることは難しかった。写真術に慣れると、ごく短焦点は目測の方が却って精度が良くリズミカルに撮影できることを知った。

父は出張で多数の撮影を見越してハーフサイズを選択したと言っていたが、既にFTは発売になっていたはず。当時裕福とはいえなかった当家では、価格がこなれた旧型を選択したのだろうと想像している。

その代わり出張では当時フジよりかなり高価だったコダカラーIIを奮発して行き,報告にはコマを選んでポジ反転スライドを提出していた。なので、30年以上経って私がスキャナ導入し全コマ画像化した時、父は「こんな写真撮ったかな、新鮮だ。」と感心してくれた。亡くなる数年前でささやかな親孝行だったと思う。

73年2度目の出張には,100mmf3.5を加えていた。この頃はFT用のTTLNo.付きレンズになっていたが、もちろんペンFではTTLnoは使わない。

G.Zuiko40mmf1.4の性能は鋭く、小型軽量の上最短撮影距離が短く、一般使用においてはマクロレンズや近接デバイスがほとんど不要。

価格:26500円(Fズイコー38mmf1.8つき)ボディ15000円

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/15(Mon) 23:40 No.2991

2025/09/15(Mon) 23:40 No.2991

発売1966年

CdS素子によるTTL露出計内蔵。ASA25-800。測光範囲:ASA100、f1.4でEV3-17

電源:水銀電池MR9(1.3V)

ペンFの改良型。外形は変わらないが、TTL露出計を内蔵、レンズには自動絞り以外の連動機構はなく、シャッター速度に連動しファインダー内に表示される0から7までの「TTLナンバー」を、レンズ絞り環の数字に移し替えると適正露光になる。外部露出計用のバヨネットは省略された。

FT同時発売のレンズには、従来のf値表示とTTLナンバーを切り替える機構がある。またf値のみ表示の旧型レンズ絞り環に貼り付けるTTLナンバーのシールが供給された。

TTLナンバーはf値と完全一致せず、レンズの透過性や画角による露出計への入射角の違いを含めて誤差が起きないように設定されている。

他に、ファインダースクリーン中央マイクロプリズム+マット、三脚座位置がボディ端から中央に移動、セルフタイマー内蔵、レバー150度1作動巻き上げなど細かい変更が行われている。

オリンパスが1971年にM-1(OM-1)に移行したのち、中古は非常に安価で、ニコンFEのサブシステムとして、78年ごろ1万円くらいで購入した記憶がある。

当時私は近接撮影に入れ込んでいて、露出倍数計算を省略できるTTL露出計が欲しかったが、実際にはそれほど実用しておらず、もっぱら旅行や記録撮影に使っていた。本格的に使い出したのは、ペンスケッチ展に参加した頃かもしれない。最近はフィルム価格高騰により、愛用の一角を占めている。

価格:32000円(F1.8つき)39800円(F1.4つき)46000円(F1.2つき)ボデイ22200円 ブラックボディは千円高

20mmf3.5。システムでは最も広角、フルサイズ換算で28-29mm相当。ペンサイズは縦位置基本なので、左右の画角が狭く感じられる。f3.5と無理がない明るさで性能は高い。リバースマウントすれば最も高倍率が得られるが、25mmf4と拡大率はそう変わらず、逆付け画質もかわらない。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/15(Mon) 23:45 No.2992

2025/09/15(Mon) 23:45 No.2992

発売1967年

FTから内蔵露出計を省略、かわりにペンFメーターを装着できるようシャッターダイヤル基部にバヨネットを復活したモデル。

ファインダー光路に設置されたCdSにレンズを通った光を導くハーフミラーが全反射ミラーとなったためファインダーが明るくなったとされているが、実際に比べると個体差の方が大きいようだ。

FTのシンクロM/X切り替えが、Xのみとなった。

価格:24000円(Fズイコー38mmf1.8付き),31700円(60mmf1.5つき)ボディ14200円 ケース1900円

左からFT, FV, ペンF。FとFVにはシャッターダイヤル基部に露出計を固定するバヨネットラグが見える。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/15(Mon) 23:50 No.2993

2025/09/15(Mon) 23:50 No.2993

FTのみ電池室がある。

Fの三脚座は端によっていて、三脚固定時の重心に問題があった。

米谷技師はスクリューライカ使いなので、ここでもいいと思ったのかもしれないが、

重量がある望遠レンズがラインアップされると問題になる。

もう一つ、電池室を設ける際に位置を開け渡す必要があったのかもしれない。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/15(Mon) 23:57 No.2995

2025/09/15(Mon) 23:57 No.2995

小型軽量のペンFマウントレンズの中でも小さく携帯に有利。

フルサイズ35mm相当。f4と暗く、短焦点で被写界深度が深いこともあり、元から明るくないペンF系ファインダーで焦点合わせするのに苦労する。

距離目測、ファインダーはフレーミングに集中すると効率よく撮影できる。

TTLnoなしで発売され、FT後もTTLnoつきが継続された。性能は最高レベル。

ペンFとTTLnoなしの25/4。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 00:06 No.2996

2025/09/16(Tue) 00:06 No.2996

フルサイズ140ミリ相当で、最もよく目にするペンF用交換レンズ。

性能は鋭く、OM用100mmf2.8をアダプタ装着した画質に勝るとも劣らない。

ペンFT発売にあわせ、TTLnoつきに切り替わった。

74年父が東欧に出張した際に、片手で100mm付きペンFを撮影していたところ、現地人が、すごい、これと交換してくれないか、とライカを差し出してきたという。

まだ先が長い旅先で使い慣れないカメラと交換するのは不安だと断ったが、残念だったかもしれないと言っていた。

今から思うと、ライカではなくゾルキーあたりだったかもしれず、交換しなくて正解だったのではないか。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 00:16 No.2997

2025/09/16(Tue) 00:16 No.2997

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 00:17 No.2998

2025/09/16(Tue) 00:17 No.2998

高性能揃いのペンF交換レンズの中でも群を抜いて高解像力の1本。

最短15.6cm、フルサイズ等倍に等しい範囲が画面いっぱいに写る。

クセノター型、無限遠も非常に先鋭で夜景でなければ万能に使える。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:08 No.2999

2025/09/16(Tue) 01:08 No.2999

フルサイズ100mm相当の大口径望遠。85mm相当の60mmf1.5の影に隠れて人気がなく、現存本数が少ない。

ガウス型で開放は柔らかいが解像力はあり、少し絞ると先鋭になる。

60mmと比べると細身で、100/3.5を短くしたような形状。

60mmも一時持っていたが絞り故障し修理に出したが治らないため手放した。

今では60も70も高騰してしまい、再び入手するのは困難になってしまった。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:11 No.3000

2025/09/16(Tue) 01:11 No.3000

極小レンズだが、優秀な38ミリf1.8を2.8に絞った画質と比べてごく四隅以外は同等の高性能。

惜しいことに最短0.8mは我慢せねばならない。テーブルトップの料理を、立ち上がって撮影する必要がある。

ペンFレンズにはもう一種類38mmf2.8がある。パンケーキは5枚構成E-ズイコーだが、他方はサイズは38mmf1.8と同じで、テッサー型4枚構成Dーズイコー。記念モデルのため数は少ない。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:15 No.3001

2025/09/16(Tue) 01:15 No.3001

フルサイズ210mm相当の望遠。自動絞りペンFレンズの中で最も長焦点。

性能は非常によく、フルサイズ200mmと同等の解像力。

遠距離の昆虫など動体の接写目的で入手したが、クローズアップレンズと併用しても大変高性能。

シグマ望遠ズーム用アクロマチックマクロレンズ(クローズアップレンズ)を装着している。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:21 No.3002

2025/09/16(Tue) 01:21 No.3002

接写では大変有利で、絞りが制約を受けない。

ただしフルサイズ用のフラッシュは大きく、小型軽量のペンFシステムに似合わないが、小型フラッシュは機能的に物足りないことが多い。

今最も便利に使っているのはパナソニックPEー28Sと、こちらに紹介するリングフラッシュ。

リングは、単3x2とモデリングライト用の単4x2、GN不明だが十分な露光量を得られている。サイズが小型で、モデリングライトが焦点合わせに有効。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:28 No.3003

2025/09/16(Tue) 01:28 No.3003

ただしデジタル用レンズは絞りリングを持たないため、マウントアダプター側で絞りを調整する機能が必要。

ペンFマウントはさまざまなマウントアダプターがあるが、純正アダプタでは対応できない。

Muk Select製のEOSーPenFアダプタを介して、NFG-EOS、またはPentax DA-EOSアダプタを使用すると、マウント側での絞り制御ができる。

ただし、絞り値を知ることはできない。したがって露光はペンFTのTTL露出計を基準にすることになる。

デジタル用に制作されたレンズの解像力は非常に高く、使用する価値はある。またペンF現役当時には存在しなかった高倍率ズームや、20mmよりも短焦点を利用できる。

ペンタックスDA15mmを装着。フルサイズ21mm相当。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:38 No.3004

2025/09/16(Tue) 01:38 No.3004

ベローズには2種類あり、初期からのモノレール簡易型「Olympus PenF Bellows」と、後期の2本レールを備えた「Olympus PenF Bellows 2」で、初期型220g、後者でも360gと十分小型軽量なので携帯にはありがたい。

それぞれにスライドコピアと、フォーカシングステージ「カメラスライダー」が接続できる。

最後まで手動絞りで自動絞りにはならず、ダブルケーブルレリーズによる絞り込みにも対応していない。

いずれも繰り出し長は25mmから100mm。撮影倍率:繰り出し長÷レンズ焦点距離;なので,38mm標準で0.65倍から2.6倍(ヘリコイド伸ばせば2.9倍)、25mmなら等倍から4倍少しになる。ペンサイズ18x24mmを画面いっぱいにする等倍は、フルサイズで同じ範囲を画面いっぱいにすれば1.5倍に相当し、大変拡大率が高いことになる。

画像はベローズ2型、カメラスライダー、リバースリング(後述)+ズイコー20/3.5

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 22:30 No.3005

2025/09/16(Tue) 22:30 No.3005

ベローズは基本的にペンFマウントレンズを正向きに装着する設定だが、無限遠基準で設計されたレンズを想定以上に繰り出すと画質が劣化する。ある程度は絞り込みで改善するが、専用設計レンズにはかなわない。

しかし、専用拡大レンズは用意されなかった。

他方、顕微鏡にカメラボディを接続するアダプターはあったが、RMSマウントアダプターはなかった。M39アダプタは存在しているので引き伸ばしレンズは使用可能。

簡便的に拡大撮影には、標準から広角系レンズを逆向けに装着する「リバースアダプター」を使う。

一眼レフ用の逆望遠レンズをリバース装着すると、対称型の拡大レンズと比べてバックフォーカスが長くとることができる。

レンズ対物側をクランプし、ボディマウント側に接続するリングと、レンズマウントに接続し、自動絞りレバーを押した状態で固定するリングのセット。普通絞りで使うことになる。

ベローズ2型7500円にくらべリバースリングセット3000円は結構高価。

リバースリングを分解した。左ボディ側、レンズ先端をクランプ。右レンズマウント側。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 22:35 No.3006

2025/09/16(Tue) 22:35 No.3006

残念ながらベローズ同様、自動絞りではない旧式のアクセサリのため、残念ながら活用範囲は広くないが、フルサイズに比べてレンズの焦点距離が短いため、リングの長さは短くても十分に拡大率が得られる。

初期の「中間リング」は、ニコンのK2リングと同様にネジで分解でき、組み合わせにより4種の倍率が得られる。のちに追加された「中間リング2型」は初期型より少し短い、中庸な長さの一体型。

いずれもメスマウントに自動絞りレバー固定ラグがあり、普通絞りで使用する。初期型のオスマウントにはロックボタンがなく、マウントにフリクションだけで固定されるため、不用意に外さないよう注意が必要。

手前左:中間リング2型、右:「中間リング』、奥はT2マウント

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 22:37 No.3007

2025/09/16(Tue) 22:37 No.3007

ビデオやカメラ一般用にフロントコンバージョンレンズを供給している老舗レイノックスが出していた、

x1.5と、x2.5の複数枚構成クローズアップレンズセット。x6,x12,x24の高倍率「ミクロ探検隊」もあった。

アタッチメントサイズ37mmと、43mmがあり、多種のペンFには37ミリを使う。

37-43ステップダウンリングで直接レンズに装着しても良いが、上記に紹介した小型リングフラッシュのマウント部に37mmコンバージョンレンズを接着したので拡大撮影が容易になった。

なぜ上記の専用マクロシステムがあるのに簡易型とされるフロントコンバージョンレンズを使うのか?

もちろんレイノックスマクロコンバーターの性能が良好で、少し絞るだけで十分先鋭な画質が得られるのは大前提だが、フィールドで、細かく動く被写体を追って手持ち撮影するならば、ほぼ自動絞りが必須であるためだ。

ペンFシステムには残念ながら自動絞りを維持しつつ繰り出し量を延長するアクセサリは存在しない。クローズアップレンズなどフロントコンバータに頼るしかないのである。

これについては同時代の他社も似たり寄ったりで、オリンパスを責められない。

そして初めて高倍率接写専用レンズで手持ち自動絞り撮影を可能にしたのはOMだった。ただOMレンズをペンFアダプタで装着できても普通絞りになってしまうのだが。

手前がマクロ探検隊。レンズに装着しているのはスーパーマイクロx6

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 22:41 No.3008

2025/09/16(Tue) 22:41 No.3008