�����̃J�����B�̑����Ɍ����邱�Ƃł����A�����̗��j��R�����Ƒ���I����̍�����

���\������\�r�G�g����Ȃǂ̗��j�I�Ȏ���̗���̒��Ŗ|�M���ꂽ���̐������������X�����[�������L��܂��B

������グ��PENTACON six�����̗�O�ł͗L��܂���B

���j�I�Ȕw�i�Ȃǂ́A���̋@��ɂ����Ē����܂���

����́A������PENTACON six�Ɖ]���J�����Ƃ̕t���������ɏd�_��u�������͂Ƃ����Ē����܂��B

�P�A�T��

�@�����@���h�C�c�@PENTACON�l������

�@�J�����̌`���@�@�U�~�U���t�i�����Y�������j

�@�t�@�C���_�[�@�@������

�@�����Y�}�E���g�@Praktisix�}�E���g�i��ʂɂ�PENTACON six�}�E���g�@�ʏ̂o�U�}�E���g�j

�@�g�p�t�B�����@�@120�@���́@220���[���t�B����

�@�V���b�^�[�`���@������z���t�H�[�J���v���[���V���b�^�[

�@�V���b�^�[���x�@1/1000�@1/500�@1/250�@1/250�@1/60�@1/30�@1/15�@1/8�@1/4�@1/2�@1/1�@�a

�@�V���N�����x�@�@1/25

�@�t�B�������U�@�@�X�^�[�g�}�[�N���Z�~�I�[�g�}�b�g

�@�t�B�����J�E���^�[�@���W�̊J�Ŏ������Z�b�g�@

2�A�^��

�@��ʂɑ������ʂ��Ă���̂�PENTACON six �ł͖����@PENTACON six TL�ł�

�@�����㓯���J�����ƌ��č����x������܂���B

�@�s�s�k�v���Y���t�@�C���_�[�����������ɕ����āA�J�����̖��̂�TL�t���ɕύX���ꂽ�悤�ł��B

�@�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�E�F�X�g���x���t�@�C���_�[�����̌`�Ńv���Y���t�@�C���_�[���g�������H�ł��B

3�A���͂��̂P

�@��{�I�ɂ͖��l�ɂ����߂ł���J�����ł͗L��܂���B

�@�@�B�I�ɕs���v�f���L��A���ɖ��ƂȂ�̂��t�B�������肪�s�����

�@����Ԃ鎖���p���A�����e�i���X���s���Ă�����Ȃ��ƍl����ׂ��ł��B

�@�Ȃ̂ɁA���D�Ƃ̕��X����J���Ă܂Ŏg���ɂ͖L��܂��B

�@���͓I�Ȃ̂́A���̃����Y�Q�ɗL��܂��B

�@CARL ZEISS JENA

�@ARSENAL

�@SCHNEIDER

�@�X��KIEV88�X�N�����[�}���g�̃A�_�v�^����܂����SALIUT/KIEV88��HASSELBLAD�@1000/1600F�l�̃����Y�܂Ŏg����B

�@�D�G�Ŗ��͓I�ȃ����Y�B�������Ă��܂��B

�@�X�Ɉꕔ��������r�I�����Ŕ����܂��B

�@���̃����Y�B�ɂ͗l�X�ȃ}�E���g�A�_�v�^�[���̔�����A�f�W�^������ɂȂ��ĕԂ��Č�������Ă���̂�������܂���B

�@�ł����A��͂茳�X��6�~6�Ŏg���ɂ�PENTACON six�Ƃ��̌݊��@���g�킴�链�Ȃ��̂�����ł��B

�@����Đ����̈��D�ƒB�������ƎB��Ă��鎖�Ɋ�сA���Ƀg���u���ŗ܂��Ă��A�������́I�ƐV���Ƀt�B�����U����̂ł��B

4�A���͂��̂Q

�@�J�����{�f�B�̕��͂ǂ�ȋ���Ɛ\���グ��ƁA����͍D�݂̖��ƌ������Ă��܂��Ƒ��������ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�@�����͎��̎������q�ׂ����Ē����܂��B

�E�d�ʂ��y��

�@�E�F�X�g���x���t�@�C���_�[�@�{Biometar 80mm ������ ��1.4Kg

�@HASSELBLAD 500�ԑ�Ƃقړ�����

�@���̃��C���@�̃u���j�J���Ɩ�2�s

�E�{�f�B�`��

�@���C�J�I�ȉ~�������Ɉ����L�����悤�Ȍ`��ŃE�F�X�g���x�����ɂ́A���R�ɏ��Ɏ��܂葀�쐫���ǂ��B

�@

�E����t�B�[�����O

�@�����グ�͈ӊO�ɂ����炩�ŁA�s�b�`�ׂ̍������ԒB�����炩�ɉ�]���Ă���l�ȏ㎿�Ȋ��G�B

�@HASSELBLAD 500CM�ɂ��������G�B

�E�����[�Y�V���b�N

�@�~���[�̓N�C�b�N���^�[�����܂��A��������������Ă��Â��ȃJ�����ł��B

�@�قƂ�ǃ����[�Y�V���b�N���������A�u�������ɏ��Ȃ��B

�@���̏ꍇ�A300������1/30�ł��莝���ŕ�����ǍD�ł��B

����͂����܂ŁB

�@

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/11/23(Thu) 23:25 No.1031

2017/11/23(Thu) 23:25 No.1031

�X���b�h��Up���肪�Ƃ��������܂��B

�@���̎p�͗~�����Ȃ�܂��ˁB�R���C�R���C�B

�@�t�H�[�J���v���[���V���b�^�[�u���j�J�̃r�I���^�[�i�r�I�^�[�j�͂Ƃ�ł��Ȃ����z�ł����A

�{�Ƃ͓��肵�Ղ����i�ł��B

efunon

efunon  2017/11/25(Sat) 10:58 No.1038

2017/11/25(Sat) 10:58 No.1038

�W���ő�������Ă���E�F�X�g���x���t�@�C���_�[�ł������X���������`�ł��B

�ʏ�̎g�p���@�ȊO�ɂ��A���t�ł��悭��������X�|�[�c�t�@�C���_�[��������Ă��܂��B

���ʂ̊W�ƃ��[�y�������グ�āA��O�̃A�C�s�[�X�H�������グ��ƕW���̂W�O�������̃t���[���ƂȂ�܂��B

�ʔ����̃A�C�s�[�X���̑�����`�ɂȂ��Ă���܂����A�X�����ʂƂȂ�̂Ŕ`�����Ƃ��ɂ͐����`�Ɍ����܂��B

�i�[���鎞�́A���ʂ̊W�͗\�ߕ���K�v���L��܂����A��ʂ̊W��߂�ƃ��[�y�̃A�C�s�[�X���ꏏ�ɃY���Y���܂�܂��B

���Ȃ݂Ɉ����Ƃ��낪�K���L��̂����ł��A����܂���B

�t�@�C���_�[�t�[�h�Ƃ��čl����ƁA���ʑ��̎Ռ����s�\���ł��B

����ĉ������������ɓ��荞��ŁA�g�����炢�̂ł��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/11/26(Sun) 00:31 No.1044

2017/11/26(Sun) 00:31 No.1044

���̂Ƃ���A�r�I���^�[�͌l�I�ɂ͍D���ł͖����̂ł��B

�y���^�R���V�b�N�X���ƁA���܂��ŕt���Ă��܂��̂�

�����{�f�B�L���b�v�����ł��B

���[���C��u���j�J���ƍ��z�ł����ǁB

�y���^�R���V�b�N�X�̏ꍇ�́A�{���̃{�f�B�L���b�v�̕����������ł��B�i�j

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/11/26(Sun) 01:00 No.1045

2017/11/26(Sun) 01:00 No.1045

����������Ă��܂��܂��āA�ʐ^����L��܂���B

�c���Ă����̂́A�I�o�v���̃v���Y���̕��ł��B

���̂Ƃ���A���ۂɂ��̃v���Y���t�@�C���_�[�͎g���������L��܂���B

���̂Ȃ�A�����͔��ɒP���ȗ��R�ł��B

�Ƃɂ������엦����������̂ł��B

���ł����A�����ȃ~���[�Ŏ��엦�������̂ɁA�����ȃv���Y���ł����������엦�������܂��B

���̓u���j�J�r�p�̃X�N���[�������Ă��܂����A645���̘g�̊O��������ƌ����邮�炢�B

�����܂Ŏ��엦���Ⴂ�Ǝ��p�i�Ƃ��ĔF�߂����Ȃ��Ȃ�̂ł��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/11/26(Sun) 01:36 No.1046

2017/11/26(Sun) 01:36 No.1046

������A�N�Z�T���[�̒��Ő������́A�܂Ƃ��Ɏg���܂��B

�܂肽���߂Ȃ��̂Ŏ�����������ɂ͎ז��ł����A��������������Ă��g���Ӗ��͗L��܂��B

�������ʂȕ��ł͂���܂���A���ʂ̃��[�y�t�@�C���_�[�ł��B

�E�F�X�g���x���t�@�C���_�[�̎��p���������Ȃ̂ŕ��ʂ����ꂵ���̂�������܂���ˁB

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/11/26(Sun) 08:22 No.1047

2017/11/26(Sun) 08:22 No.1047

�c�O�Ȃ��烌���Y�̗ǂ������Ȃǂ���肭��鎖���ł��܂���B

�J�������ʐ^���B�鎖���D���ł����A���̕ӂ�̐R���Ⴊ�S���Ȃ��B

�Ƃ肠�����K���ȍ����ڂ��Ă݂܂��B

�����A�o�����Ȃ̂Ŏ莝���̃f�[�^�������܂��̂ōڂ����镨���璣��t���邱�Ƃɒv���܂��B

�܂���P�U�����Y�ň�ԍD���ȁ@SONNAR 180mm F2.8

��1.3�s�ƃY�b�V���Ƃ����d�݂��܂߂đ��݊��͔��Q�ł��B

�l�b�ƃ��m�R�[�g�̃[�u���ŗ����g���Ă݂܂������A���ɗ��҂̍��ق͊������܂���ł����B

�l�b���f���ɂȂ�܂��Ǝ����i��ƃ}�j���A���i��̐�ւ����ł��܂��B

�o�U�̏ꍇ�{�f�B���Ƀv���r���[���o�[�������A�����Y���ő��삷�鎖�ɂȂ�܂��B

���ꂪ�ӊO�Ǝg����A����Ȃ玩���i���OFF�ɂ��Ď��i��Ŏg���̂���l�ł��B

���̏ꍇ�͗]��C�ɂ����Ɏg�����ɂ��Ă��܂��B

����Ɨ����͂���Ȃ��Ɗ������̂łl�b�͏������Ă��܂��܂����B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/11/26(Sun) 19:12 No.1049

2017/11/26(Sun) 19:12 No.1049

SONNAR 180���������邱�ƂȂ���300�����܂ŗ���Əd���������������ɂɂ͋�J���܂��B

�������Ȃ��炻�̈��k���Ƌ�C���A�����Y�̑��݊��͂Ȃ��Ȃ�Ⴢ�܂��B

�d�ʖ�1.6�s�@�[�u�����Ƃ��������d�������H

���ʂȂ�莝���Ŏg���ɂ͏d�����܂����u�����C�ɂȂ�܂��B

���A������PENTACONsix�@�O�r�ɕt���悤�Ƃ��Ă������Y�̎O�r�����]��ɕn��Ŗ��ɗ����܂���B

�܂�ň�����k�̗l�ł��B

���̏ꍇ�͂���ɑΉ�����ׂɃJ�������ŃJ�X�^�����Ă��鎖�ƁA������Ƃ����R�c���L��܂���

���̂������ŕ����܂�͏�X�ł��B

�J�X�^���̓��e�ƃR�c�Ɋւ��Ă͂܂����߂Ă܂Ƃ߂Ă����܂��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/11/26(Sun) 20:10 No.1050

2017/11/26(Sun) 20:10 No.1050

�������A�L�p�����Y�͈ӊO�ƑI���������Ȃ������ケ�̃����Y�̈���ƂȂ肪���ł��B

PENTACONsix/KIEV60�}�E���g�̍L�p�����Y�͂ق��ɂ�����܂���

�ӊO�Ɨ��ʗʂ����Ȃ��]�茩�����܂���B

�EMIR-26 45mm F3.5

�EFLEKTOGON 50mm F4

�ECURTAGON 60mm F3.5

�EFLEKTOGON 65mm F2.8

�EMIR-38 65mm F3.5

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/12/10(Sun) 02:19 No.1077

2017/12/10(Sun) 02:19 No.1077

���̃V���[�Y�S�ʂɌ����邱�Ƃł����A�����f�U�C�����J�b�R�ǂ��ł��B

���C�g�O���[�ɐ������z�X�����B

�������肵�����͕��ʂɐV�i�ōw���o���܂�����

�ŋ߂ł͂߂����Ȏ��ł��Ȃ��Ƃ��ڂɊ|����܂���B

�����ɒ������ʐ^�ł́A���̎��͔͂���܂���

�|�W�����[�y�Ŕ`���������ł����邮�炢�Ȑ�s���������ł��܂��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/12/10(Sun) 23:39 No.1082

2017/12/10(Sun) 23:39 No.1082

���\�ŋɘ_�I�ȗ�Ɛ���܂����APENTACONsix��{�C�Ŏg���ׂɎ{�����H�v�������ɓ\�鎖�ɒv���܂��B

������̖{���̖ړI�ŗL�鎑���I���l�̂�����̒~�ςƂ͏��X�قȂ�܂���

���ɂ͂���ʂ������������o���Ȃ��l�ł��̂ł��e�͊肢�܂��B

PENTACONsix�̍ő�̋������̓R�}�_�u���ł��B

���ɂ����͗L��܂����A�������������ł���A���Ƃ͉��Ƃ�����̂ł��B

��_�u���̉�����Ƃ��Ď��{�����̂��u�ԑ����v�ł��B

���ۂɂ͑��̌��ł��B

��_�u���ł����犪���グ������Ȃ��̂ł��B

����āA�s������lj��Ŋ��������Ηǂ��킯�ŁA���ׂ̈ɗ��W�ƈ��łɌ����J���Ă��܂��A�����̔ԍ������Ȃ��犪�グ�܂��B

�K�����̃J�����̏ꍇ�A�����グ���o�[���X�g�b�p�[�ɓ�����܂Ŋ����グ����

������Ɩ߂��Ēǂ��������x�ł��ł��܂��B

�����PENTACONsix�̋�C�����������炢�����܂��B

�������̕��@

�E���Ł@��������ΊȒP�ɊO��܂��B

�@���łɂ͏Ă�����ς̔o�l���X�|�b�g�n�ڂ��������H�Œ肳��Ă��܂��B

�@���̓_�C�������h�r�b�g�̕t���������[�^�[�Ō����J���܂����B

�E���W�@������͕��ʂ̃h�����ŊȒP�ɊJ���܂��B

�E�Ռ��@���̂܂܂ł͘R���������Ȃ̂Ńh�[�i�c��ɒ���т��������g�𑋂ɓ\��t���܂����B

�@�@�@�@�@�Ȍ�A�R���͈�Ȃ��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/12/21(Thu) 20:38 No.1104

2017/12/21(Thu) 20:38 No.1104

�Ƃ����Ă����݃{�f�B�͂���܂��B

�ق�ڂꂷ��قǎd�グ���J�ł��ˁB���l�ł��B

���R�ƁA�F����Ăɂ��̉�������肾������Ƃ��A

����Ől�C������ɏオ���āA�����Y�̉��i������������Ƃ��A

�悩��ʖϑz�����Ă��܂��܂����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2017/12/23(Sat) 11:20 No.1109

2017/12/23(Sat) 11:20 No.1109

�t�H�[�J�V���O�X�N���[����

PENTACONsix�̋������Ƃ��āA�������엦�ƈÂ��X�N���[�����������܂��B

�Â��X�N���[���ł��s���g�̎R�����Ղ��Ȃ炻����L��ł���

�s���R������Ղ��āA�X�ɖ��邢�Ȃ炻�̕����ǂ��ł��傤�B

1�A�����p�̃X�N���[��

�X�N���[���̓R���f���T�����Y�̒�ʂ�����K���X�ɂȂ������ł��B

��������O���A���̃X�N���[���ƌ������܂��B

���̌̂�SQ�̕����d����ŗL��܂��B

�܂��r�p�����s�@�ŗL���������ɍs���܂����̂ŁA���ʂɗʔ̓X�Ł�4,000-���ōw���ł��܂����B

�ŋ߂ł͓���͍���ł���PENTAX 67��}�~��RZ�p����66�ȏ�̕����L��܂�OK�ł��B

�Q�A�X�N���[���̉��H

�X�N���[���̉��H���@�͍����ł͒����Ȃ�̂Ŋ������܂��B

�ِ��̃u���O���Q�l�܂łɓ\��t���Ēu���܂��B

http://yanaphoto.exblog.jp/23210510/

�R�A����

PENTACONsix�̃X�N���[���͐j����̘g�ʼn��������ČŒ肳��Ă��܂���

���ꂪ����ɓ��荞��ŁA����������X�ɋ��߂Ă��܂��B

�ǂ����X�N���[���������Ȃ�̂ł��̘g�͎g�p�o���܂���B

�g�������Ă������ƃX�N���[���Ƃ̌��Ԃ������Ŗ��߂�K�v���L��܂��B

���̏ꍇ�͋�X�茳�ɓ]�����Ă����K���G�|���א�ɂ��ė��ʃe�[�v�Œ���܂����B

�\�ʂ͍����h���Ă���܂��B

�ォ�����ʼn������Ă���̂ł���ŃX�N���[�������������\�ꂽ��͂��܂���B

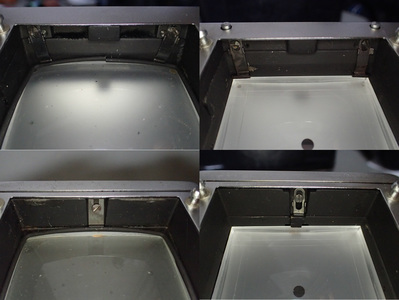

�ʐ^�̐���

�����@�m�[�}���@�i�����p�̃W�����N�ł��A���ɉ����ł��ˁj

�E���@������

�㑤�@�{�f�B�w�ʑ�

�����@�����Y�}�E���g��

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/12/26(Tue) 02:43 No.1111

2017/12/26(Tue) 02:43 No.1111

�t�@�C���_�[�̃t�[�h�̑��ʂ̍����������炸�ŁA�Ռ����ɓ�L��܂��B

EXAKTA66�̃t�@�C���_�[�t�[�h���L��Έ�Ԃ����̂ł�������ȕ��͗L��܂���B�@

���Ȃ݂�EX66�Ƃ͌݊������L��EX66�̃E�F�X�g���x���t�@�C���_�[�t�[�h�����̂܂g�p�ł��܂��B

�������˂��肵�Ă��d�����L��܂���̂ŁA�����͕ʂ̃t�[�h�𗬗ʂ��Ă݂܂��B

�����I�̂͂r�p�̕��ł��B�i���܂��܉����p�Ɏ����Ă܂����j

PENTACONsix�̃t�[�h���t�������Q�l�Ɏ��t�����̌`���^����������āA���̏�ɂr�p�̕��������t���܂��B

�������A�X�N���[���Ƃ̃��[�y�̋������r�p�̎���艓���Ȃ�̂Ń��[�y�̌������K�v�ł��B

�X�N���[���ƃ��[�y�̋�����������Ƒ��RZ67�Ɠ����ʂɂȂ�܂����B

RZ67�̃��[�y�𗬗p���܂����A���[�y���a�������܂���B

SQ�̃��[�y�͊O�����J�V���Ď��t�����Ă��܂��B�����������ă��[�y�̃����Y�����O���܂��B

RZ67�̃��[�y�̊O��������āA�r�p�̃��[�y�̃z���_�ɍ��킹�ăJ�V�������܂��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2017/12/26(Tue) 03:26 No.1112

2017/12/26(Tue) 03:26 No.1112

���̏ꍇ�A�w��PENTACONsix�̓A�C���x���Ŏg���܂��B

�������A�����̃A�C���x���v���Y���t�@�C���_�[�ł͔��Ɏ��엦���Ⴍ���p�I�ł͗L��܂���B

�h�C�c�������H��KIEV60�̃A�C���x���v���Y���t�@�C���_�[���ڂ���A�_�v�^�[���L��悤�ł��B

�K���ɂ�KIEV60�̃A�C���x���v���Y���͉��͎����Ă��܂����̂ʼn摜���Q�l�Ɏ��삵�Ă݂܂����B

PENTACONsix�{�f�B��KIEV60�v���Y���ł͊����N�����ׁA���t�̍������オ���Ă��܂��܂��B

KIEV60�ɕt���鎞�����X�N���[�����牓���Ȃ��Ă��܂��ׂɁA�{�����������Ă��܂��܂���

���̂������ŁA�X�N���[����̑S�����[�߂鎖���o���܂��B

���������X�N���[���Ƒ��܂��āA���K�ɃA�C���x���B�e���o���܂��B

�����͈ꏏ�Ɏʂ��Ă���O���b�v�ɂ��Ă��b���܂��B

�䂤�ꂢ

�䂤�ꂢ  2018/02/01(Thu) 21:55 No.1159

2018/02/01(Thu) 21:55 No.1159

����Y��ł������A�g�����Ǝv���l�����Ȃ������̂��B

�L�G�t�X�N�����[�}�E���g�͈̂ꎞ�������܂������A�ȒP�Ɏ����i��s�����܂�Ă��܂��i�ˏo������ԂŃ����Y��Ƃ߂��̂��s���j�A�����W�����N�ɂȂ��Đ��\�e�X�g�܂ł͎肪��炸�ł����B

����͐܂�Ȃ��悤���ӂ��āAP6�}�E���gKiev88�ɑ���������A�����i��s���̃X�g���[�N������Ȃ��悤�ŁA�����Y���J���ɂȂ�܂���B

�s���ɉ��ʂ𗚂�����Ƃ��F�X�l���Ă܂��B�܂��V���b�^�[��������ɂ͍i�荞�܂�܂�����A���ʍi��Ƃ��Ă͎g����̂ł��̂܂܂ł��\��Ȃ��̂ł����A������Ǝc�O�ł����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2018/08/08(Wed) 23:16 No.1307

2018/08/08(Wed) 23:16 No.1307

6x6cm ���t

�\�r�G�g�A�M�@�E�N���C�i�@�A�[�Z�i�����@1984�`�i�����94�N���j

�t�B�����F120���[����p

�y���^�R���V�b�N�X�ƌ݊��̃u���[�`���b�N�}�E���g�C�����i��

�V���b�^�[�F������z���t�H�[�J���v���[���C�@1/1000�`1/2, B

�����グ�F�E�背�o�[1�쓮

�t�@�C���_�[�F�X�v���b�g�C���[�W�^�}�b�g�ATTL�v���Y���ƃE�G�X�g���x���̌�����

�d�ʁF1�C160g�i�E�G�X�g���x���t�@�C���_�[���C�{�f�B�C�@TTL�v���Y����1,480g�j

�W�������Y�F�@Arsat80/2.8�D�����N�̓{�f�B���l94�N�D

���S�����i��C�����������[�Y��u���b�N�A�E�g�A�����グ�Ń~���[�i�蕜�A�D

���ƃv���N�`�V�b�N�X�[�y���^�R���V�b�N�X�Ɠ����}�E���g���̗p�����\�r�G�g�J�����B�v���N�`�V�b�N�X���傫���d���B

1970�N�ォ��O�̃��f��6C���o�ꂵ�A84�N����V���b�^�[�����[�Y�����葤����E�葤�ɕύX����60�ɐ�ւ�����B

�g���u���͖{�Ƃ�菭�Ȃ��Ƃ����]�������邪�A�̂ɂ��ƍl������B

�R�}�Ԃ��d�Ȃ�̂̓I���W�i���ł͕K���ł���A����̓g���u���ł͂Ȃ����݂�����\�A���t�B�����ɍ��킹���\���̂��߁B�l�b�g�ł͌������ł���t�B�������������点�đΏ�������@���Љ��Ă���B�܂��E�N���C�i��Arax, �`�F�R��Hartblei���Ē����������̂͌���̃t�B���������̂܂g�p�ł���Ƃ�����B

�����ɐ≏�p�̃r�j�[���e�[�v�i��ʓI�ȕ�19mm�j��4�J�b�g�A120�������[�_�[���ɓ\��t����ƁA�R�}�Ԋu6mm�ɑ����A12�R�}��Ɋ����グ��13�R�}�ڂ��B�e�ł����B

���x�͗ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

����ɁA�\�r�G�g�J�����ɋ��ʂ��ē��ʔ��˂ɖ��ڒ��ȍ\���ł���A�K�v�ɉ����Ĕ��˖h�~�����F�h����A�ю��̓\��t���ȂǁG���s���Ώ�����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/05/21(Fri) 00:02 No.1880

2021/05/21(Fri) 00:02 No.1880

�E�G�X�g���x���t�@�C���_�[�t�b�h�́A�����^�b�`�̏�ݍ��݂ł͂Ȃ����̓��[���CTLR�Ɠ����g�����ł���A���[�y�̗����グ���A�f�ʂ��t���[���̂����A����т��̍ۂɃt�b�h���ʂ̃~���[�Ńt�@�C���_�[�X�N���[�����˂��A�㉺���E�t�������A�C���x���ŏœ_�m�F�\�ȂƂ���͎g���₷���B

���̋@�\�̓n�b�Z���u���b�h�^�̃T�����[�g�[�L�G�t88�n�ł͌����Ȃ��������̂ŁA�����}�K�W���ł͂Ȃ����A�C���x���ł̃A�C�|�C���g���߂����Ƃ����p���Ă���B

�摜�F�f�ʂ��t���[���ɂ�����ԁB�`�����F�オ�t���[���p�A���̃����Y�������������~���[��ʂ��ăX�N���[���m�F�p

�}���`�R�[�g���ꂽ�W�������Y��Arsat(Volna)80mmf2.8�́A�n�b�Z���u���b�h�̃v���i�[80/2.8��3�Q�ڒ��荇�킹��1���ɒu���������ό`�K�E�X�^�ŁA��ϐ��\�������B�܂��r�I���^�[�^Vega120mmf2.8��80mm�ƕς��Ȃ����^�T�C�Y�ŁA����������\�ŏ��W���Ƃ��Ďg����B

���ɓ��Ɛ����܂߂��Ȃ�[���������������Y������A���ƃ����Y�Ɣ�ׂĈ����Ȃ̂Ŗ��͓I���Ǝv���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/05/21(Fri) 00:05 No.1881

2021/05/21(Fri) 00:05 No.1881

�����Photodiox��Rhynocam�Ƃ����X�e�b�`���u�ŁA�\�j�[NEX5��8�������I�����X�e�b�`����6x4.5cm�͈̔͂��B�e�����摜�i���Չ�1��1��s�N�Z����2000�s�N�Z���ɏk���j�ŁA�J��f2.8�ł��l���܂ŏ\���𑜂��Ă���̂ɋ�������܂��B

�������n���̗ʂ���i�肭�炢�p�b�Z���v���i�[��葽���A�g�傷��Ɖ𑜂��Ă���̂ɁA���ۂɊӏ܂����{���ł́A���Ɏ��ӂ��Ȃ�ƂȂ��ǂ��Ƃ�����ۂő������Ă��܂��B��i��f4�ł͂��܂���P���܂��Af8�ɍi��Ɖ�R�摜�����܂�A���Ƌ@�Ɍނ����s�x�ł��B

����ɑ��ăn�b�Z��C80/2.8��f4�ŏ\���Ȑ�s�x�ɂȂ�A��͂�ꐢ���r���������Y�͏G�łĂ��܂��B

�Ƃ肠����Arsat�͉��i����������Ύ��͈����Ȃ������Y�ƕ]�����Ă��܂��B���p��̓v���i�[�Ƃ̍��͂���قǂȂ����Ƃł��傤�B

�ʔ������Ƃ�M645�p80/2.8�́A�J������n�������Ȃ��AArsat�ɔ�ׂĔ��ɍ��R���g���X�g�ŃV���[�v�Ɍ����邯�ǁA�g�傷���Arsat�̕����悭�𑜂��Ă��ċ����܂����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/06/05(Sat) 21:51 No.1884

2021/06/05(Sat) 21:51 No.1884