35mmハーフフレームカメラ

35mmハーフフレームカメラ

24mm×18mmフォーマットのハーフフレームカメラを挙げてみる、というのを始めたいと思います!

国内では1960年頃から70年代前半まで大きな市場を持ち、一時はフルフレームのカメラよりも出荷台数が多かったというハーフカメラ達。

現在使っていなくても何処かに仕舞い込んでいた機体、まだ稼働できる昭和のハーフカメラを集めたい、見てみたいと思いスレッドを立てます。

その中でも、Belomo AGAT18Kについては日浦様が詳細なレポートをされています。またオリンパスペンについてもナースマン様が史料価値の高い解説を載せていらっしゃいますので、それら以外を挙げて行こうと思います。35mmハーフフレームカメラ

24mm×18mmフォーマットのハーフフレームカメラを挙げてみる、というのを始めたいと思います!

国内では1960年頃から70年代前半まで大きな市場を持ち、一時はフルフレームのカメラよりも出荷台数が多かったというハーフカメラ達。

現在使っていなくても何処かに仕舞い込んでいた機体、まだ稼働できる昭和のハーフカメラを集めたい、見てみたいと思いスレッドを立てます。

その中でも、Belomo AGAT18Kについては日浦様が詳細なレポートをされています。またオリンパスペンについてもナースマン様が史料価値の高い解説を載せていらっしゃいますので、それら以外を挙げて行こうと思います。

キヤノン デミC

デミC

キヤノン

1965年発売の35mmハーフフレームカメラ 28mmと50mmのレンズが付属されていた。

レンズはキヤノンSD 28mmF2.8(3群5枚)同50mmF2.8(6群7枚)

シャッターはセイコーシャL B及びプログラム式(1/30 F2.8〜1/250 F22)フラッシュ時1/30

重量はいずれも実測で、ボディ330g 28mmレンズ53g 50mmレンズ92g

ハーフフレームのコンパクトカメラでは恐らく唯一のレンズ交換式かと。望遠が欲しいならペンFを手に入れればと思うものの、本体+レンズ2本でも結構なお値段。そこでこのデミCという選択肢が出て来ました。

汚れやすく清掃が困難なファインダー以外は特に欠点も無いカメラです。マウント外側リングでフィルム感度を合わせ、セレン電池式の露出計の針に合わせて露出ノブを回すだけで撮れます。

レンズ交換はレンズ本体もリアキャップも小さいので扱いは慎重に。金属製レンズキャップも落としやすいです。

同じセイコーシャLシャッターを積むフジカハーフはマニュアル操作が出来るのに対しデミCはプログラム式のみとなるのが残念な点か。

キヤノン

1965年発売の35mmハーフフレームカメラ 28mmと50mmのレンズが付属されていた。

レンズはキヤノンSD 28mmF2.8(3群5枚)同50mmF2.8(6群7枚)

シャッターはセイコーシャL B及びプログラム式(1/30 F2.8〜1/250 F22)フラッシュ時1/30

重量はいずれも実測で、ボディ330g 28mmレンズ53g 50mmレンズ92g

ハーフフレームのコンパクトカメラでは恐らく唯一のレンズ交換式かと。望遠が欲しいならペンFを手に入れればと思うものの、本体+レンズ2本でも結構なお値段。そこでこのデミCという選択肢が出て来ました。

汚れやすく清掃が困難なファインダー以外は特に欠点も無いカメラです。マウント外側リングでフィルム感度を合わせ、セレン電池式の露出計の針に合わせて露出ノブを回すだけで撮れます。

レンズ交換はレンズ本体もリアキャップも小さいので扱いは慎重に。金属製レンズキャップも落としやすいです。

同じセイコーシャLシャッターを積むフジカハーフはマニュアル操作が出来るのに対しデミCはプログラム式のみとなるのが残念な点か。

ペトリハーフ

ペトリハーフ

栗林写真工業

1960年発売の35mmハーフカメラ

レンズはACオリコール28mmF2.8(3群4枚)撮影距離0.7m〜∞

シャッターは自社製カーペルS B・1/15〜1/250

露出計無・セルフタイマー無 重量は385g

栗林写真工業は国内ではコニカに次いで古くからカメラ製造するメーカーでした。戦後は主に他メーカーよりも安価なカメラを製造販売し、輸出にも積極的でした。

ペトリハーフはオリンパス・ペン発売の翌年にに発売。露出・SSはマニュアルのみで個性的なグリーンに着色されたファインダー、レンズ下部にトリガー巻上げを持っています(巻上パーツの一部に金属製チェーンが用いられていることでも有名)。

私の個体はアメリカの商社DeJUREが米国内で販売したDeJRE COMPACT名で里帰り品の様です。

栗林写真工業

1960年発売の35mmハーフカメラ

レンズはACオリコール28mmF2.8(3群4枚)撮影距離0.7m〜∞

シャッターは自社製カーペルS B・1/15〜1/250

露出計無・セルフタイマー無 重量は385g

栗林写真工業は国内ではコニカに次いで古くからカメラ製造するメーカーでした。戦後は主に他メーカーよりも安価なカメラを製造販売し、輸出にも積極的でした。

ペトリハーフはオリンパス・ペン発売の翌年にに発売。露出・SSはマニュアルのみで個性的なグリーンに着色されたファインダー、レンズ下部にトリガー巻上げを持っています(巻上パーツの一部に金属製チェーンが用いられていることでも有名)。

私の個体はアメリカの商社DeJUREが米国内で販売したDeJRE COMPACT名で里帰り品の様です。

Re: 35mmハーフフレームカメラ

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:39 No.2921

2025/07/13(Sun) 16:39 No.2921

取り敢えず撮ってから様、素敵なご投稿をありがとうございます。

1990-95年ごろハーフフレームカメラのマイブームでして、主に月刊カメラマン誌の求譲コーナーで集めました。

その頃の個人売買は、昨今のようなゴミをつかまされることがほとんどなく、珍しい機種でも非常に安価に、完全動作状態で入手できたのは今思えば僥倖でした。

いくつかご紹介できそうなのでまた嬉しいです。

デミCもペトリも所持しておりませんので重ならなくてよかった。

demiシリーズはキヤノンらしくソツがない仕様が多いですが、望遠レンズが使えるCは異色です。これ以前にはレンズ交換ビューファインダー機は散見されますが、同時代には新規で登場したものはCだけではないでしょうか。(AF機にアタッチメントはありますが)

望遠の性能など興味津々です。フォーマットは違いますが、前玉が大きくなっているところペンタックス110の50/2.8を思い出します。

ペトリは別項でご紹介でしたが、こちらの方が皆さんにわかりやすいですね。トリガーが立った状態で落下させて畳に刺さったという話を聞いたことが(笑

各社各様に作られていて画一的な35ミリコンパクトより冒険ができたのかもしれませんね。

元々父のペンFがカメラ初体験だったこともあり、ハーフは馴染み深いものでした。ただ同様に一眼レフでないとカメラではないという刷り込みもあり、色々一段落するまでビューファインダー形式のコンパクトカメラには手を出しませんでした。

旅行のサブカメラにと、たまたま店舗の片隅でまだ高騰していなかったオリンパスペンWを入手、その猛烈な解像力に参ってしまい、試しに明るいレンズの機種を入手するとそのどれもが優秀な画質を示し、病みつきに。10台を数える頃、もうそろそろ使いきれないと我に返って現在に至ります。

このスレッドも長く続きますよう、皆様どうぞよろしくお願いします。

1990-95年ごろハーフフレームカメラのマイブームでして、主に月刊カメラマン誌の求譲コーナーで集めました。

その頃の個人売買は、昨今のようなゴミをつかまされることがほとんどなく、珍しい機種でも非常に安価に、完全動作状態で入手できたのは今思えば僥倖でした。

いくつかご紹介できそうなのでまた嬉しいです。

デミCもペトリも所持しておりませんので重ならなくてよかった。

demiシリーズはキヤノンらしくソツがない仕様が多いですが、望遠レンズが使えるCは異色です。これ以前にはレンズ交換ビューファインダー機は散見されますが、同時代には新規で登場したものはCだけではないでしょうか。(AF機にアタッチメントはありますが)

望遠の性能など興味津々です。フォーマットは違いますが、前玉が大きくなっているところペンタックス110の50/2.8を思い出します。

ペトリは別項でご紹介でしたが、こちらの方が皆さんにわかりやすいですね。トリガーが立った状態で落下させて畳に刺さったという話を聞いたことが(笑

各社各様に作られていて画一的な35ミリコンパクトより冒険ができたのかもしれませんね。

元々父のペンFがカメラ初体験だったこともあり、ハーフは馴染み深いものでした。ただ同様に一眼レフでないとカメラではないという刷り込みもあり、色々一段落するまでビューファインダー形式のコンパクトカメラには手を出しませんでした。

旅行のサブカメラにと、たまたま店舗の片隅でまだ高騰していなかったオリンパスペンWを入手、その猛烈な解像力に参ってしまい、試しに明るいレンズの機種を入手するとそのどれもが優秀な画質を示し、病みつきに。10台を数える頃、もうそろそろ使いきれないと我に返って現在に至ります。

このスレッドも長く続きますよう、皆様どうぞよろしくお願いします。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:39 No.2921

2025/07/13(Sun) 16:39 No.2921

リコーキャディ

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:41 No.2922

2025/07/13(Sun) 16:41 No.2922

RICHO CADDY

1961年7月 理研光学製

レンズ:リコー25mmf2.8(4-3テッサー型,オートハーフと同じ)

シャッター:セイコーシャ#000 1/250-1/4,B

サイズ:112x69x33.5mm

重量:390g

価格:10,800円

61年から62年まで1年間のみ販売され,オートハーフと交代した.

全自動のオートハーフとは対照的な,セレン単独露出計(ライトバリュー表示あり),絞りとシャッターをしっかり設定できるカメラ.

フルサイズ35mm相当の当時としては広角レンズを装備する珍しいハーフサイズカメラで,オリンパスではペンWに相当する.

オートハーフにも引き継がれたレンズは大変高画質で,開放でもごく四隅を除いて超高性能で名高いペンWのE-Zuiko25/2.8にも勝るとも劣らない解像力.オートハーフは近距離固定焦点なので,焦点調節ができるキャディは目測撮影できるユーザーには嬉しい.

巻き上げギアは背面下部,シャッターを押しっぱなしにして巻くと連続撮影になるが故障が心配なのであまりやらない方が良さそう.

1961年7月 理研光学製

レンズ:リコー25mmf2.8(4-3テッサー型,オートハーフと同じ)

シャッター:セイコーシャ#000 1/250-1/4,B

サイズ:112x69x33.5mm

重量:390g

価格:10,800円

61年から62年まで1年間のみ販売され,オートハーフと交代した.

全自動のオートハーフとは対照的な,セレン単独露出計(ライトバリュー表示あり),絞りとシャッターをしっかり設定できるカメラ.

フルサイズ35mm相当の当時としては広角レンズを装備する珍しいハーフサイズカメラで,オリンパスではペンWに相当する.

オートハーフにも引き継がれたレンズは大変高画質で,開放でもごく四隅を除いて超高性能で名高いペンWのE-Zuiko25/2.8にも勝るとも劣らない解像力.オートハーフは近距離固定焦点なので,焦点調節ができるキャディは目測撮影できるユーザーには嬉しい.

巻き上げギアは背面下部,シャッターを押しっぱなしにして巻くと連続撮影になるが故障が心配なのであまりやらない方が良さそう.

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:41 No.2922

2025/07/13(Sun) 16:41 No.2922

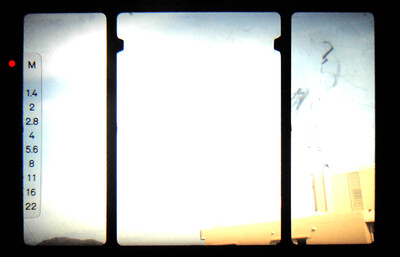

Re: リコーキャディ

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:50 No.2923

2025/07/13(Sun) 16:50 No.2923

高性能のハーフフレームカメラには、しばしば低感度のコピーフィルムを詰めて出かけます。

焦点距離が短いレンズは絞りすぎない方が解像力が良く、性能を発揮できます。

ガンマが高くなる傾向があり、ハイライトが飛びやすくフレーミングに注意する必要がありますが、隅々まで解像し大野ぼしに耐えるネガが得られます。

他にもイルフォードパンF50は使いやすく、反対に汎用性を狙ってT-MAX400も良い結果が得られました。もちろんフジカラー400で夜景もよかった。

Richo Caddy, Richo 25/2.8, f4, 1/60, Minicopy HRII(EI12), Rodinal x416, 24dig, 40min

焦点距離が短いレンズは絞りすぎない方が解像力が良く、性能を発揮できます。

ガンマが高くなる傾向があり、ハイライトが飛びやすくフレーミングに注意する必要がありますが、隅々まで解像し大野ぼしに耐えるネガが得られます。

他にもイルフォードパンF50は使いやすく、反対に汎用性を狙ってT-MAX400も良い結果が得られました。もちろんフジカラー400で夜景もよかった。

Richo Caddy, Richo 25/2.8, f4, 1/60, Minicopy HRII(EI12), Rodinal x416, 24dig, 40min

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:50 No.2923

2025/07/13(Sun) 16:50 No.2923

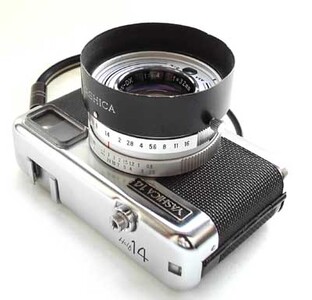

ヤシカハーフ14

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:52 No.2924

2025/07/13(Sun) 16:52 No.2924

Yashica Half 14

1966年発売

株式会社ヤシカ製,価格16,800円

レンズ:ヤシノン32mmf1.4

サイズ:116x68x59mm

重量:530g

シャッター:CdSプログラムEE, f1.4-1/15---f13-1/500, 絞りをマニュアル設定すると1/15固定, B

電源:MR9(LR44で動作している)

ハーフフレームコンパクトカメラでは最も明るいf1.4を装備した.

それなりに鏡胴が太く(フィルター55mm!),重量もあるが使うと気にならない.

背面下部ギア巻き上げの操作性は悪くない.

レンズ製作は富岡というネット情報もあるが,リンクス後期のf1.4レンズはズノー光学という情報もあり,私にはよくわからない.当時から目測でf1.4の焦点合わせは難しいのではないかと言われていたようだが,焦点距離が短いので案外外さない印象がある.

問題はフラッシュ用マニュアルシャッター速度が1/15なので保持に気を遣う.ブレることも多々あるものの,開放描写は素晴らしく,積極的に夜の撮影に持ち出している.また昼間に絞られた条件でも非常に繊細な画質で,素晴らしいレンズだ.

惜しむらくは,2枚構成プログラムシャッターのため絞ると開口部が菱形になり,アウトフォーカスの点光源に影響する.これは開放で撮影すればコマ収差を除いて解決する.

前モデルヤシカハーフ17はセレンメーターで,ズノーSLRを手がけたGKデザインが担当しているだけに流麗なフォルムだが,残念ながら不動になってしまい手放した.他社に見られない反射率が高いクロームメッキと曲面の軍艦部はハーフ14にも受け継がれている.14はその太い鏡胴が全体の印象を決めていて,如何にも大口径を主張しているが,実際のレンズ径は小さいので,シャッター機構がスペースを占めているのかもしれない.

1966年発売

株式会社ヤシカ製,価格16,800円

レンズ:ヤシノン32mmf1.4

サイズ:116x68x59mm

重量:530g

シャッター:CdSプログラムEE, f1.4-1/15---f13-1/500, 絞りをマニュアル設定すると1/15固定, B

電源:MR9(LR44で動作している)

ハーフフレームコンパクトカメラでは最も明るいf1.4を装備した.

それなりに鏡胴が太く(フィルター55mm!),重量もあるが使うと気にならない.

背面下部ギア巻き上げの操作性は悪くない.

レンズ製作は富岡というネット情報もあるが,リンクス後期のf1.4レンズはズノー光学という情報もあり,私にはよくわからない.当時から目測でf1.4の焦点合わせは難しいのではないかと言われていたようだが,焦点距離が短いので案外外さない印象がある.

問題はフラッシュ用マニュアルシャッター速度が1/15なので保持に気を遣う.ブレることも多々あるものの,開放描写は素晴らしく,積極的に夜の撮影に持ち出している.また昼間に絞られた条件でも非常に繊細な画質で,素晴らしいレンズだ.

惜しむらくは,2枚構成プログラムシャッターのため絞ると開口部が菱形になり,アウトフォーカスの点光源に影響する.これは開放で撮影すればコマ収差を除いて解決する.

前モデルヤシカハーフ17はセレンメーターで,ズノーSLRを手がけたGKデザインが担当しているだけに流麗なフォルムだが,残念ながら不動になってしまい手放した.他社に見られない反射率が高いクロームメッキと曲面の軍艦部はハーフ14にも受け継がれている.14はその太い鏡胴が全体の印象を決めていて,如何にも大口径を主張しているが,実際のレンズ径は小さいので,シャッター機構がスペースを占めているのかもしれない.

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:52 No.2924

2025/07/13(Sun) 16:52 No.2924

Re: ヤシカハーフ14

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:59 No.2926

2025/07/13(Sun) 16:59 No.2926

絞り込まれた昼景も大変画質が高い、オールマイティなレンズ。

大口径だが、フルサイズ換算で45mm相当の準広角で、コンパクト機としては使いやすい画角と思う。

ネットでは完動品がないという評価だが、完動状態で譲渡してもらった幸運に感謝したい。

大口径だが、フルサイズ換算で45mm相当の準広角で、コンパクト機としては使いやすい画角と思う。

ネットでは完動品がないという評価だが、完動状態で譲渡してもらった幸運に感謝したい。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:59 No.2926

2025/07/13(Sun) 16:59 No.2926

コニカアイ, アイ2

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 17:02 No.2927

2025/07/13(Sun) 17:02 No.2927

Konica EYE

1964年7月発売

コニカ初のハーフフレームコンパクトカメラ.

レンズ:ヘキサノン30mmf1.9

サークルアイ方式のセレン光電池によるプログラムEE(f1.9-1/30---f16-1/800)

サイズ:111x68x45mm

重量:420g

ファインダー情報は充実していて,近距離補正マークつきブライトフレームの左側にヘリコイド連動の距離指標,右にEEシャッター速度指針が表示され,十分高級機である.EEシャッター速度が限界以下になるとシャッターロックされ撮影できないため,フラッシュ使用を促す仕様になっている.このセーフティ機構はETE3になって省略されたらしい.

Konica EYE 2

1967年3月発売

レンズがヘキサノン32mmf1.8と,若干長く明るくなった.

CdS受光素子によるプログラムEE

電源:H-C(LR44でも動作,少し電圧が高い分アンダー露光になるかもしれないが,もはや誤差範囲と思う)

その後1968年11月にEYE 3(セルフタイマー付き)にモデルチェンジしたが,同年12月C35が発売され,大変生産数が少ない.

C35の劇的な人気と,当時ハーフではカラー画質が不十分の上,おそらくフィルム消費量が少なく営業上不利のため短命に終わった.

どちらのモデルも大変高性能の大口径レンズで,目測ではあるが焦点距離が短いためほぼピントを外すことはなく,

夜景で開放でも高いコントラストを誇る.

フラッシュ用に1/30固定で絞りを選択でき,私は夜のスナップでは開放絞りで楽しんでいる..

巻き上げは,オリンパスペンが一貫してギアに対し,キヤノンデミやこのアイはレバー式で高級感はあるが,ストロークが少なく,これならギアで十分じゃないかとも思う...

1964年7月発売

コニカ初のハーフフレームコンパクトカメラ.

レンズ:ヘキサノン30mmf1.9

サークルアイ方式のセレン光電池によるプログラムEE(f1.9-1/30---f16-1/800)

サイズ:111x68x45mm

重量:420g

ファインダー情報は充実していて,近距離補正マークつきブライトフレームの左側にヘリコイド連動の距離指標,右にEEシャッター速度指針が表示され,十分高級機である.EEシャッター速度が限界以下になるとシャッターロックされ撮影できないため,フラッシュ使用を促す仕様になっている.このセーフティ機構はETE3になって省略されたらしい.

Konica EYE 2

1967年3月発売

レンズがヘキサノン32mmf1.8と,若干長く明るくなった.

CdS受光素子によるプログラムEE

電源:H-C(LR44でも動作,少し電圧が高い分アンダー露光になるかもしれないが,もはや誤差範囲と思う)

その後1968年11月にEYE 3(セルフタイマー付き)にモデルチェンジしたが,同年12月C35が発売され,大変生産数が少ない.

C35の劇的な人気と,当時ハーフではカラー画質が不十分の上,おそらくフィルム消費量が少なく営業上不利のため短命に終わった.

どちらのモデルも大変高性能の大口径レンズで,目測ではあるが焦点距離が短いためほぼピントを外すことはなく,

夜景で開放でも高いコントラストを誇る.

フラッシュ用に1/30固定で絞りを選択でき,私は夜のスナップでは開放絞りで楽しんでいる..

巻き上げは,オリンパスペンが一貫してギアに対し,キヤノンデミやこのアイはレバー式で高級感はあるが,ストロークが少なく,これならギアで十分じゃないかとも思う...

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 17:02 No.2927

2025/07/13(Sun) 17:02 No.2927

Re: コニカアイ

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 17:07 No.2928

2025/07/13(Sun) 17:07 No.2928

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 17:07 No.2928

2025/07/13(Sun) 17:07 No.2928

キヤノンデミEE17

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:37 No.2929

2025/07/13(Sun) 19:37 No.2929

CANON DEMI EE17

年発売

レンズ:キヤノン30mmf1.7(4群6枚)最短1m

絞り:f1.7-16 AUTO/マニュアル絞りあり.

シャッター:1/500-1/8,B メカニカル

シャッター優先EE(EV4.5-17)ASA25-400

サイズ:117x71x48mm

重量:445g

電源:H-D(MR9)

焦点調節が直進ヘリコイドによる目測ゾーンフォーカス(山10m,家族3m,バストアップ1m)ヘリコイドに距離目盛あり)である以外は35mmビューファインダーカメラに遜色がないフルスペックの高級機。

レンズは新種ガラスを4枚用いたハイスペック。

ファインダーに距離ゾーン指標、EEでの絞り値が表示される。またマニュアル絞りでも露出計として適正絞りが表示される。

セルフタイマーが内臓されている。

サイズはコニカC35(112x69x50,370g)よりも大きく重いくらいで、ハーフフレームの存在意義が問われるだろう。

キヤノンらしくソツがないカメラ。

レンズは期待したが、そこそこ優秀だが私の個体はペンDやコニカアイより優れていない気がする。

絞りが4角形なので、背部に4角のボケが現れてややうるさいことがある。

年発売

レンズ:キヤノン30mmf1.7(4群6枚)最短1m

絞り:f1.7-16 AUTO/マニュアル絞りあり.

シャッター:1/500-1/8,B メカニカル

シャッター優先EE(EV4.5-17)ASA25-400

サイズ:117x71x48mm

重量:445g

電源:H-D(MR9)

焦点調節が直進ヘリコイドによる目測ゾーンフォーカス(山10m,家族3m,バストアップ1m)ヘリコイドに距離目盛あり)である以外は35mmビューファインダーカメラに遜色がないフルスペックの高級機。

レンズは新種ガラスを4枚用いたハイスペック。

ファインダーに距離ゾーン指標、EEでの絞り値が表示される。またマニュアル絞りでも露出計として適正絞りが表示される。

セルフタイマーが内臓されている。

サイズはコニカC35(112x69x50,370g)よりも大きく重いくらいで、ハーフフレームの存在意義が問われるだろう。

キヤノンらしくソツがないカメラ。

レンズは期待したが、そこそこ優秀だが私の個体はペンDやコニカアイより優れていない気がする。

絞りが4角形なので、背部に4角のボケが現れてややうるさいことがある。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:37 No.2929

2025/07/13(Sun) 19:37 No.2929

Re: キヤノンデミEE17

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:38 No.2930

2025/07/13(Sun) 19:38 No.2930

近接は1mまでだが,34mm径フィルター枠にクローズアップ450を捩じ込むと無限遠位置でレンズ先端から45cm位置に焦点が合う。

完全目測またはメジャーによる測距で、フレーミングはできないが、おおまかに撮影することはできる。デミEE17のマニュアルにはフィルターについて紹介はあるがクローズアップレンズの紹介はない。34mmは変わった規格なので、これ以外に用途があったのだろうか。

このような近距離が測定できるフランス製の距離計がある。

完全目測またはメジャーによる測距で、フレーミングはできないが、おおまかに撮影することはできる。デミEE17のマニュアルにはフィルターについて紹介はあるがクローズアップレンズの紹介はない。34mmは変わった規格なので、これ以外に用途があったのだろうか。

このような近距離が測定できるフランス製の距離計がある。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:38 No.2930

2025/07/13(Sun) 19:38 No.2930

コニカFT-1プロハーフ

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:46 No.2933

2025/07/13(Sun) 19:46 No.2933

Konica FT-1 pro half

1983年FT-1 motor発売同時期に,同ボディのアパーチャを規制し72枚カウンターを装備した特殊モデル.

学校や企業など,大量に個人肖像写真を撮影する目的で,業務用ルートで販売された.一部,(ディノスだったか?冊子形式の)通販で一般販売もされたことを覚えている.この手の機種としては多数販売されたか,比較的入手が容易な印象.

コニカは以前コニカ35IIIM,オートレックスおよびオートレックスPというフルサイズ/ハーフ切り替え式モデルを一般販売していた.そしてFT-1の後にも一般機種のバリエーションとして,ヘキサーおよびヘキサーRFの業務用ハーフモデルが用意されていたが,個人的には一眼レフの機能が必要だったのでその2機種には手を出さなかった.

販売:1983年(?)FT-1motorは1987年終了.おそらくハーフは初期に限られたロットが作られ,売れ残りが通販に流れたと考えられる.

スペックはFT-1motorと同じ

重量:570g

サイズ:143x91x46mm

シャッター:縦走メタルフォーカル,1/1000-2秒,B,シンクロ1/100,シャッター優先AE

感度:ISO25-3200

電源:単4x4(オプション単3x4)

世界初電動モーター内蔵SLRのFS-1の後継機FT-1は,連写機能とAEロックが追加され,外観が洗練された.秒間2コマのモーター巻き上げはFS-1と同じ.

露出計制御がAFマウント純正レンズに連動しており,アダプターで他社レンズを装着すると正確に測光されるか懸念されるページも見るが,元々自動絞り開放測光での話だと思うので,絞り込み実絞り測光マニュアル露出では問題にならないと思われる.

1983年FT-1 motor発売同時期に,同ボディのアパーチャを規制し72枚カウンターを装備した特殊モデル.

学校や企業など,大量に個人肖像写真を撮影する目的で,業務用ルートで販売された.一部,(ディノスだったか?冊子形式の)通販で一般販売もされたことを覚えている.この手の機種としては多数販売されたか,比較的入手が容易な印象.

コニカは以前コニカ35IIIM,オートレックスおよびオートレックスPというフルサイズ/ハーフ切り替え式モデルを一般販売していた.そしてFT-1の後にも一般機種のバリエーションとして,ヘキサーおよびヘキサーRFの業務用ハーフモデルが用意されていたが,個人的には一眼レフの機能が必要だったのでその2機種には手を出さなかった.

販売:1983年(?)FT-1motorは1987年終了.おそらくハーフは初期に限られたロットが作られ,売れ残りが通販に流れたと考えられる.

スペックはFT-1motorと同じ

重量:570g

サイズ:143x91x46mm

シャッター:縦走メタルフォーカル,1/1000-2秒,B,シンクロ1/100,シャッター優先AE

感度:ISO25-3200

電源:単4x4(オプション単3x4)

世界初電動モーター内蔵SLRのFS-1の後継機FT-1は,連写機能とAEロックが追加され,外観が洗練された.秒間2コマのモーター巻き上げはFS-1と同じ.

露出計制御がAFマウント純正レンズに連動しており,アダプターで他社レンズを装着すると正確に測光されるか懸念されるページも見るが,元々自動絞り開放測光での話だと思うので,絞り込み実絞り測光マニュアル露出では問題にならないと思われる.

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:46 No.2933

2025/07/13(Sun) 19:46 No.2933

Re: コニカFT-1プロハーフ

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:49 No.2934

2025/07/13(Sun) 19:49 No.2934

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:49 No.2934

2025/07/13(Sun) 19:49 No.2934

Re: コニカFT-1プロハーフ

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:53 No.2935

2025/07/13(Sun) 19:53 No.2935

昨今フィルム事情は厳しさを増し,節約できるハーフサイズの意義は高まっている.画角がクロップされるので望遠系では有利.広角は不利になるが,APS-c用レンズをうまく利用できれば効果的なので,外部からの絞り制御方法を考えている.

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:53 No.2935

2025/07/13(Sun) 19:53 No.2935

Re: コニカFT-1プロハーフ

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 20:02 No.2936

2025/07/13(Sun) 20:02 No.2936

珍品コレクションのつもりではなく、ニコンマウントのレンズが使えて自動巻き上げのハーフフレームカメラをある特定の用途目的で探していて、これが合致したこと、たまたま適当な(コレクター用ではない)価格で遭遇できたので確保したが,その頃には用途が消滅してしまい、今に至っている...

しかし使って楽しいカメラでもある

Vivitar 55mm f2.8 macro(Konica AR), 1/60 AE Kodak Gold 200

しかし使って楽しいカメラでもある

Vivitar 55mm f2.8 macro(Konica AR), 1/60 AE Kodak Gold 200

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 20:02 No.2936

2025/07/13(Sun) 20:02 No.2936

Re: リコーキャディ

れんずまにあ様、早速のご投稿ありがとうございます!

私もキャディ愛用しています。ペンより出番が多いかもです。

ヤシカハーフ14凄い!私も幾つか手にしましたが、結局動く機体には出会えていません。

デミEE17もいいなぁ・・デミシリーズでマニュアル可なのはこれだけ?

特殊用途の一眼まで登場とは・・。これは見たことないです。そういうニーズが有ったのも知らなかった。以前にニコンFM10のハーフ改造も投稿されてましたよね。どちらにせよ超希少種ですね。眼福です。

資料を調べてまた投稿します。

私もキャディ愛用しています。ペンより出番が多いかもです。

ヤシカハーフ14凄い!私も幾つか手にしましたが、結局動く機体には出会えていません。

デミEE17もいいなぁ・・デミシリーズでマニュアル可なのはこれだけ?

特殊用途の一眼まで登場とは・・。これは見たことないです。そういうニーズが有ったのも知らなかった。以前にニコンFM10のハーフ改造も投稿されてましたよね。どちらにせよ超希少種ですね。眼福です。

資料を調べてまた投稿します。

キヤノンデミ

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/16(Wed) 22:45 No.2940

2025/07/16(Wed) 22:45 No.2940

Canon DEMI

1963年キヤノン発売,24x18mm(デミサイズ)

価格10800円 ケース1000円,ストラップ300円

サイズ:115x68x37mm

重量:320g

レンズ:キヤノンレンズSH 28mmf2.8(3群5枚ヘリア型)画角55度

フィルター径:27mm(被せ32も使える)

目測ゾーンフォーカス.ヘリコイド全群繰り出し.15m〜0.8m

シャッター:ビハインド,プログラムf2.8-1/30--f22-1/250,B, フラッシュ1/30時に手動絞り.

セレン追針式露出計.

ケプラー型実像式プリズムファインダー.0.41倍

オリンパスペン大成功を受けて、やや高機能、簡単操作を特徴として、流麗なデザインで登場した。

プログラムシャッターはメカニカルに連動しており、マニュアルに近い感覚で操作できる。

操作法は、大きなリングを回して三角マークを、電光マークまたはBから外し、30-250表示に合わせると、シャッター速度が無段階に動き、軍艦部の露出計指針と、下側の絞り表示に連動するようになり、追針を合致させると適正露光になる。

この際は絞りレバーは任意に設置できないが、電光(1/30)またはBにすると1段ずつクリックが効きマニュアル設定できる。

シャッターリングをどん詰まりからさらに力をいれると感度設定ができる。

焦点合わせは目測で、レンズ鏡胴リングのゾーンマークに合わせる。ゾーンの具体的な距離はカメラ背面のプレートに表示されている。最遠距離は山マーク15m、それよりわずかに遠距離側に回るが、無限にあっているかどうかわからない。大伸ばしでなければ被写界深度に入ってしまうだろう。

アクセサリーシューは作り付けでなく、側面の金具にスライドで取り付ける。キヤノンRFカメラや初期SLRと同じような機能。

1963年キヤノン発売,24x18mm(デミサイズ)

価格10800円 ケース1000円,ストラップ300円

サイズ:115x68x37mm

重量:320g

レンズ:キヤノンレンズSH 28mmf2.8(3群5枚ヘリア型)画角55度

フィルター径:27mm(被せ32も使える)

目測ゾーンフォーカス.ヘリコイド全群繰り出し.15m〜0.8m

シャッター:ビハインド,プログラムf2.8-1/30--f22-1/250,B, フラッシュ1/30時に手動絞り.

セレン追針式露出計.

ケプラー型実像式プリズムファインダー.0.41倍

オリンパスペン大成功を受けて、やや高機能、簡単操作を特徴として、流麗なデザインで登場した。

プログラムシャッターはメカニカルに連動しており、マニュアルに近い感覚で操作できる。

操作法は、大きなリングを回して三角マークを、電光マークまたはBから外し、30-250表示に合わせると、シャッター速度が無段階に動き、軍艦部の露出計指針と、下側の絞り表示に連動するようになり、追針を合致させると適正露光になる。

この際は絞りレバーは任意に設置できないが、電光(1/30)またはBにすると1段ずつクリックが効きマニュアル設定できる。

シャッターリングをどん詰まりからさらに力をいれると感度設定ができる。

焦点合わせは目測で、レンズ鏡胴リングのゾーンマークに合わせる。ゾーンの具体的な距離はカメラ背面のプレートに表示されている。最遠距離は山マーク15m、それよりわずかに遠距離側に回るが、無限にあっているかどうかわからない。大伸ばしでなければ被写界深度に入ってしまうだろう。

アクセサリーシューは作り付けでなく、側面の金具にスライドで取り付ける。キヤノンRFカメラや初期SLRと同じような機能。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/16(Wed) 22:45 No.2940

2025/07/16(Wed) 22:45 No.2940

キヤノンデミEE28

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/16(Wed) 23:12 No.2941

2025/07/16(Wed) 23:12 No.2941

CANON DEMI EE28

1967年4月発売、

初代デミやデミCに使われているSH28/2.8を採用し、サークルアイ型セレン光電池によるプログラムEEになった。

説明書では「デミサイズ」ではなく「ハーフサイズ」と書かれている。

価格:11300円、ケース1200円、リストストラップ300円

サイズ:116x69x39mm

重量:290g

レンズ:デミと同様。フィルター径27mm

目測ゾーン:デミと同様。中距離3m(親子3人マーク)が緑色;常焦点マークになった。

シャッター:ビハインド、プログラムEE f2.8-1/30---f25-1/300、手動絞りにすると1/30固定。Bは省略された。

EE範囲:EV8-17.5、感度設定ASA25-400

ファインダー:採光式ブライトフレームファインダー、シャッター速度指針表示。

アクセサリーシューが軍艦部に設定された。

フィルム枚数計が、デミでは2コマに一回すすんでいたが、EE28では1コマ一回進むようになった。

デミは習作のようなところがあったが、EE28はかなり使い勝手が良くなっている。正直初代デミのような指針プログラムシャッターなら、EE28のように自動化しても結果は同じだし、EEのほうが圧倒的に確実。少し軽く、私は初代より信頼して使っている。

1967年4月発売、

初代デミやデミCに使われているSH28/2.8を採用し、サークルアイ型セレン光電池によるプログラムEEになった。

説明書では「デミサイズ」ではなく「ハーフサイズ」と書かれている。

価格:11300円、ケース1200円、リストストラップ300円

サイズ:116x69x39mm

重量:290g

レンズ:デミと同様。フィルター径27mm

目測ゾーン:デミと同様。中距離3m(親子3人マーク)が緑色;常焦点マークになった。

シャッター:ビハインド、プログラムEE f2.8-1/30---f25-1/300、手動絞りにすると1/30固定。Bは省略された。

EE範囲:EV8-17.5、感度設定ASA25-400

ファインダー:採光式ブライトフレームファインダー、シャッター速度指針表示。

アクセサリーシューが軍艦部に設定された。

フィルム枚数計が、デミでは2コマに一回すすんでいたが、EE28では1コマ一回進むようになった。

デミは習作のようなところがあったが、EE28はかなり使い勝手が良くなっている。正直初代デミのような指針プログラムシャッターなら、EE28のように自動化しても結果は同じだし、EEのほうが圧倒的に確実。少し軽く、私は初代より信頼して使っている。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/16(Wed) 23:12 No.2941

2025/07/16(Wed) 23:12 No.2941

Re: デミEE28

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/16(Wed) 23:16 No.2942

2025/07/16(Wed) 23:16 No.2942

デミEE28, 1/30, f2.8(フラッシュモード)自然光撮影。

kentmere 400(800増感)

ファインダー内露出計表示はEEのシャッター速度を示すため、30はf2.8-1/30(ASA100でEV8)、60はf5.6-1/50(EV11)、125はf11-1/125(EV14)、・はf22-1/250(EV17)、300はf25-1/300(EV17.5)です。

フラッシュモード1/30固定の場合、指針が30に来ればf2.8で適正、60ならf8で適正、125ならf22で適正になり、マニュアル撮影の参考になります。

実際には明るいところはEEに任せれば良いので、暗いところの判断に役に立つと思います。

kentmere 400(800増感)

ファインダー内露出計表示はEEのシャッター速度を示すため、30はf2.8-1/30(ASA100でEV8)、60はf5.6-1/50(EV11)、125はf11-1/125(EV14)、・はf22-1/250(EV17)、300はf25-1/300(EV17.5)です。

フラッシュモード1/30固定の場合、指針が30に来ればf2.8で適正、60ならf8で適正、125ならf22で適正になり、マニュアル撮影の参考になります。

実際には明るいところはEEに任せれば良いので、暗いところの判断に役に立つと思います。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/16(Wed) 23:16 No.2942

2025/07/16(Wed) 23:16 No.2942

Re: 35mmハーフフレームカメラ

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/17(Thu) 16:25 No.2943

2025/07/17(Thu) 16:25 No.2943

取り敢えず撮ってから様、キャディ記事を横取りしてしまいすみません。

いいカメラですよね。ペンWとどっちを持ち出そうと迷います。

最近はペンDと併用ならW、ペンは赤外線撮影目的が結構ありますので、単独ならキャディかな。

しかし当初元気だった露出計が最近不動になりまして、まあ全部ヤマカンなんですが動かないのも悲しいものです。

デミシリーズは全然詳しくありませんけど、なんとなくEE17だけフルマニュアルできるような気がします。

初代デミも、なんとなくマニュアルで合わせたうような気になるカメラですが、結局プログラムAEを手動でやってる変な操作性です。裏から見ると絞りがシャッターとは別にある、絞り兼用シャッターではない。これがEE28では絞り兼用シャッターへと単純化されてます。

初代はシャッターが粘っていて修理が必要になりました。EE17とEE28は元気元気。

いいカメラですよね。ペンWとどっちを持ち出そうと迷います。

最近はペンDと併用ならW、ペンは赤外線撮影目的が結構ありますので、単独ならキャディかな。

しかし当初元気だった露出計が最近不動になりまして、まあ全部ヤマカンなんですが動かないのも悲しいものです。

デミシリーズは全然詳しくありませんけど、なんとなくEE17だけフルマニュアルできるような気がします。

初代デミも、なんとなくマニュアルで合わせたうような気になるカメラですが、結局プログラムAEを手動でやってる変な操作性です。裏から見ると絞りがシャッターとは別にある、絞り兼用シャッターではない。これがEE28では絞り兼用シャッターへと単純化されてます。

初代はシャッターが粘っていて修理が必要になりました。EE17とEE28は元気元気。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/07/17(Thu) 16:25 No.2943

2025/07/17(Thu) 16:25 No.2943

デミC

デミCの専用バッグが出て来ました。

カメラと2本のレンズが収納できて、内張はビロードのような布が貼られています。しかも革製です。

ハーフカメラにしては随分と贅沢な造りです(古びてますが・・)

れんずまにあ様に言われて気付いたんですが、50mmで撮った写真は?

ハーレーはともかく鳩の写真がそうかも、と。ピント外れていて背景がボケていることから開放に近いと思いますが、どうでしょう。

50mmはレンズがかなり前に出ているので晴天下ではかなりフレアっぽくなります。フードを付ければいいのですが、キヤノン独自の48mmフードです。

カメラと2本のレンズが収納できて、内張はビロードのような布が貼られています。しかも革製です。

ハーフカメラにしては随分と贅沢な造りです(古びてますが・・)

れんずまにあ様に言われて気付いたんですが、50mmで撮った写真は?

ハーレーはともかく鳩の写真がそうかも、と。ピント外れていて背景がボケていることから開放に近いと思いますが、どうでしょう。

50mmはレンズがかなり前に出ているので晴天下ではかなりフレアっぽくなります。フードを付ければいいのですが、キヤノン独自の48mmフードです。

キヤノン デミS

デミS

キヤノン

1964年発売の35mmハーフフレームカメラ

レンズはキヤノンSH 30mmF1.87(4群6枚)

シャッターはセイコー/プログラム式 B・1/8〜1/500 フィルム感度はASA25〜400

重量は実測410g

れんずまにあ様がご紹介くださったデミEE17のひと世代前の高性能機種。

キヤノンのHPによると「露出計の指針位置に追針を合わせる追針合致式、適正のシャッタースピード値と絞り値の組み合わせが決まるプログラム式」とのことですが、SSと絞りダイヤルが別々にあります。この二つのダイヤルが例えばLVリングのように連動しているような、してないような・・あ、絞りとシャッターの羽は別々のタイプです。

私は故障している個体なのかと思いましたが、この連携した動きがプログラムなのでしょうか。

取り敢えず撮ってみた感じ(リングの連動は意識せず)では良く写っていました。

キヤノン

1964年発売の35mmハーフフレームカメラ

レンズはキヤノンSH 30mmF1.87(4群6枚)

シャッターはセイコー/プログラム式 B・1/8〜1/500 フィルム感度はASA25〜400

重量は実測410g

れんずまにあ様がご紹介くださったデミEE17のひと世代前の高性能機種。

キヤノンのHPによると「露出計の指針位置に追針を合わせる追針合致式、適正のシャッタースピード値と絞り値の組み合わせが決まるプログラム式」とのことですが、SSと絞りダイヤルが別々にあります。この二つのダイヤルが例えばLVリングのように連動しているような、してないような・・あ、絞りとシャッターの羽は別々のタイプです。

私は故障している個体なのかと思いましたが、この連携した動きがプログラムなのでしょうか。

取り敢えず撮ってみた感じ(リングの連動は意識せず)では良く写っていました。

Re: 35mmハーフフレームカメラ

れんずまにあ様

>キャディ記事を横取りしてしまいすみません

そんなことお気になさらず、他にお手持ちがありましたらドンドン出してくださいね。れんずまにあ様の守備範囲が広いのは皆さんもご存じでしょうから、なかなか目にすることの出来ない機種が出て来るんじゃないかと期待してしまいます。

キャディ、やっぱりいいですね。私も旅行に出る時は必ずハーフを1台持って行きますが、ペンS、キャディ、AGAT18K、AGFA PARAT-1(コンテンツ作成中)の4台から選びます。どれもシャープに写りますし72枚撮れると思うと気楽だから。

>キャディ記事を横取りしてしまいすみません

そんなことお気になさらず、他にお手持ちがありましたらドンドン出してくださいね。れんずまにあ様の守備範囲が広いのは皆さんもご存じでしょうから、なかなか目にすることの出来ない機種が出て来るんじゃないかと期待してしまいます。

キャディ、やっぱりいいですね。私も旅行に出る時は必ずハーフを1台持って行きますが、ペンS、キャディ、AGAT18K、AGFA PARAT-1(コンテンツ作成中)の4台から選びます。どれもシャープに写りますし72枚撮れると思うと気楽だから。

AGFA PARAT-1

PARAT-1

AGFA

1963年発売のマニュアル操作35mmハーフフレームカメラ

レンズはAGFA COLOR-APOTAR30mmF2.8(3群3枚)

シャッターはB・1/30〜1/125 セルフタイマー無

重量は実測297g カウンターは手動セット・減算式(2枚撮って一度に2枚分進む)

私にとって初めてのドイツ製カメラ(笑)。有名カメラ店のジャンク箱から救出したのですが、使ってビックリ!とても良く写るのです。

ペンよりほんの少し大きく軽い本体は、軍艦部以外ほぼプラスチック製で裏蓋は取外し式。露出計を持たず、SSはバルブ以外3速しかない最もベーシックな仕様ですので、割り切れば使い勝手は良いです。

シリーズは他にセレン電池連動オート機能のみのPARAMAT、セレン電池連動オートとマニュアル機能を持ち、1/500までのシャッターとSolinarレンズを備えたOPTIMA-PARAT(テレコンバーターも用意された)が有りました。

AGFA

1963年発売のマニュアル操作35mmハーフフレームカメラ

レンズはAGFA COLOR-APOTAR30mmF2.8(3群3枚)

シャッターはB・1/30〜1/125 セルフタイマー無

重量は実測297g カウンターは手動セット・減算式(2枚撮って一度に2枚分進む)

私にとって初めてのドイツ製カメラ(笑)。有名カメラ店のジャンク箱から救出したのですが、使ってビックリ!とても良く写るのです。

ペンよりほんの少し大きく軽い本体は、軍艦部以外ほぼプラスチック製で裏蓋は取外し式。露出計を持たず、SSはバルブ以外3速しかない最もベーシックな仕様ですので、割り切れば使い勝手は良いです。

シリーズは他にセレン電池連動オート機能のみのPARAMAT、セレン電池連動オートとマニュアル機能を持ち、1/500までのシャッターとSolinarレンズを備えたOPTIMA-PARAT(テレコンバーターも用意された)が有りました。

フジカミニ

フジカ ミニ

富士写真フイルム

1964年発売の露出計連動35mmハーフフレームカメラ

レンズは3mの固定焦点でフジナーK 25mmF2.8(3群3枚)

シャッターは1/125単速 セルフタイマー無

重量は実測280g カウンターは手動セット・減算式

女性向けに設計・デザインされたコンパクトなハーフカメラ。

サイズはBelomo Agat18Kと同じかやや小さいくらい。ただ全金属製なので見た目よりは重く感じます。レンズ前面のフィルターは本来もう少し濃い紫色ですが本機はやや退色しています。アイレットにはネックレスのようなお洒落なチェーンが付いていました。

ただメーカーの予想に反して余り売れなかったようで、1年ほどで販売終了。翌年にはニューフジカミニとして黒色一色のモデルが輸出されました。

本機は固定焦点ですので、レンズ周りは絞りリングです。リングを回して露出計のガラスビーズ(それぞれの色がフィルム感度を表す・ASA25〜200)に針を合わせることで適正露出になる仕組み。巻き上げは軍艦上の銀色の円盤と底部をつまんで「カメラをひと振り」するのだそうです。危ないなぁ・・

日中であれば、やや広角ということもあって大概は上手く写ります。

富士写真フイルム

1964年発売の露出計連動35mmハーフフレームカメラ

レンズは3mの固定焦点でフジナーK 25mmF2.8(3群3枚)

シャッターは1/125単速 セルフタイマー無

重量は実測280g カウンターは手動セット・減算式

女性向けに設計・デザインされたコンパクトなハーフカメラ。

サイズはBelomo Agat18Kと同じかやや小さいくらい。ただ全金属製なので見た目よりは重く感じます。レンズ前面のフィルターは本来もう少し濃い紫色ですが本機はやや退色しています。アイレットにはネックレスのようなお洒落なチェーンが付いていました。

ただメーカーの予想に反して余り売れなかったようで、1年ほどで販売終了。翌年にはニューフジカミニとして黒色一色のモデルが輸出されました。

本機は固定焦点ですので、レンズ周りは絞りリングです。リングを回して露出計のガラスビーズ(それぞれの色がフィルム感度を表す・ASA25〜200)に針を合わせることで適正露出になる仕組み。巻き上げは軍艦上の銀色の円盤と底部をつまんで「カメラをひと振り」するのだそうです。危ないなぁ・・

日中であれば、やや広角ということもあって大概は上手く写ります。

フジカ ドライブ

フジカ ドライブ

富士写真フイルム

1964年発売のセレン電池連動35mmハーフフレームカメラ

レンズはフジノン2.8cmF2.8(3群3枚)撮影距離0.6m〜∞ フィルム感度ASA12〜200

シャッターはセイコーシャLでB・1/30〜1/300有 セルフタイマー有

重量は実測515g

ゼンマイによるシャッターチャージ・巻上げが特徴のハーフカメラ。

シャッターはSS・絞りを個別に操作できる。絞りダイヤルをA位置にするとSSダイヤルも自動的にA位置となりプログラムオートに切り替わる。

セルフタイマーは個性的で、巻き戻しクランク外周がゼンマイになっていて、背面のL・SスライドSWをL側がゼンマイロック、S側にするとタイマーがスタート。この時レリーズボタンは押す必要はない。

巻き上げのゼンマイは18枚分巻けるそうですが、60年を経たメカの耐久力を考え、ほどほどに巻いて使うのが吉かと。

レンズの描写も良く、オート/マニュアル撮影にも対応していて良いカメラだと思うのですがペンシリーズに人気には太刀打ち出来なかったようです。

富士写真フイルム

1964年発売のセレン電池連動35mmハーフフレームカメラ

レンズはフジノン2.8cmF2.8(3群3枚)撮影距離0.6m〜∞ フィルム感度ASA12〜200

シャッターはセイコーシャLでB・1/30〜1/300有 セルフタイマー有

重量は実測515g

ゼンマイによるシャッターチャージ・巻上げが特徴のハーフカメラ。

シャッターはSS・絞りを個別に操作できる。絞りダイヤルをA位置にするとSSダイヤルも自動的にA位置となりプログラムオートに切り替わる。

セルフタイマーは個性的で、巻き戻しクランク外周がゼンマイになっていて、背面のL・SスライドSWをL側がゼンマイロック、S側にするとタイマーがスタート。この時レリーズボタンは押す必要はない。

巻き上げのゼンマイは18枚分巻けるそうですが、60年を経たメカの耐久力を考え、ほどほどに巻いて使うのが吉かと。

レンズの描写も良く、オート/マニュアル撮影にも対応していて良いカメラだと思うのですがペンシリーズに人気には太刀打ち出来なかったようです。

フジカ ハーフ1.9

フジカ ハーフ1.9

富士写真フイルム

1965年発売の35mmハーフフレームカメラ

レンズはフジノン33mmF1.9(4群5枚)撮影距離0.9m〜∞ フィルム感度ASA25〜400

シャッターはセイコーシャB・1/8〜1/500セルフタイマー有

重量は実測490g

フジカハーフシリーズの高性能モデル。セレン電池による合致式メーターはファインダー内にある。レリーズボタン前方のダイヤル回転で絞りを操作出来るので、カメラを構えたままメーター合わせが出来るスグレモノ。

ファインダー内にはメーターの他にフォーカス距離のピクトグラム、SS、絞り値が確認できて非常に便利。

恐らくペンDやヤシカハーフ17に対抗したモデルと思います。非常に良く造り込まれているのですが、あまり見かけないので販売数は少なかったのかも知れません。ハーフカメラとしてはやや重量があるからでしょうか。

富士写真フイルム

1965年発売の35mmハーフフレームカメラ

レンズはフジノン33mmF1.9(4群5枚)撮影距離0.9m〜∞ フィルム感度ASA25〜400

シャッターはセイコーシャB・1/8〜1/500セルフタイマー有

重量は実測490g

フジカハーフシリーズの高性能モデル。セレン電池による合致式メーターはファインダー内にある。レリーズボタン前方のダイヤル回転で絞りを操作出来るので、カメラを構えたままメーター合わせが出来るスグレモノ。

ファインダー内にはメーターの他にフォーカス距離のピクトグラム、SS、絞り値が確認できて非常に便利。

恐らくペンDやヤシカハーフ17に対抗したモデルと思います。非常に良く造り込まれているのですが、あまり見かけないので販売数は少なかったのかも知れません。ハーフカメラとしてはやや重量があるからでしょうか。

ヤシカ ラピード

ヤシカ ラピード

ヤシカ 1961年発売

非連動露出計搭載35mmハーフフレームカメラ

レンズはヤシノン28mmF2.8(3群4枚)撮影距離0.8m〜∞

シャッターはコパルSV B・1〜1/500 セルフタイマー有 フィルム感度ASA10〜800

重量は実測530g カウンターは自動リセット・順算式

ヤシカとしては初のハーフカメラです。本体は鉄製で重く、ストラップ穴は無し、三脚穴は有。セレン電池は天板に有り、前側のメーターでLV値を読み取って露出を決めて操作する。側面右手側下方に巻上げ金具が有り革製ストラップが付いていて、それを引くと巻き上げ・チャージが行われる仕組みです。フィルムはスプロケットが直接巻き取るのでコマ間隔が徐々に開いていきます。

縦位置で横長写真を撮ろうとすると、レリーズが右手下方になるのでホールドし難いですね。

ユニークな構造が祟ったのか約1年で製造は終わったようです。

ヤシカ 1961年発売

非連動露出計搭載35mmハーフフレームカメラ

レンズはヤシノン28mmF2.8(3群4枚)撮影距離0.8m〜∞

シャッターはコパルSV B・1〜1/500 セルフタイマー有 フィルム感度ASA10〜800

重量は実測530g カウンターは自動リセット・順算式

ヤシカとしては初のハーフカメラです。本体は鉄製で重く、ストラップ穴は無し、三脚穴は有。セレン電池は天板に有り、前側のメーターでLV値を読み取って露出を決めて操作する。側面右手側下方に巻上げ金具が有り革製ストラップが付いていて、それを引くと巻き上げ・チャージが行われる仕組みです。フィルムはスプロケットが直接巻き取るのでコマ間隔が徐々に開いていきます。

縦位置で横長写真を撮ろうとすると、レリーズが右手下方になるのでホールドし難いですね。

ユニークな構造が祟ったのか約1年で製造は終わったようです。

ヤシカ セクエル

ヤシカ セクエル

ヤシカ 1962年発売

非連動露出計搭載モーター巻上式35mmハーフフレームカメラ

レンズはヤシノン28mmF2.8(3群4枚)撮影距離0.8m〜∞ フィルム感度ASA10〜800

シャッターはセイコーシャL B・1/25〜1/250 セルフタイマー無

重量は実測680g(本体のみ、専用グリップは100g) カウンターは手動セット・減算式 使用電池は単3型×3本 脱着可能の大袈裟なグリップが付属

ヤシカとしては2作目のハーフカメラです。独ILOCA ELECTRICと並んで最初期の電動モーター巻上カメラとの事です。本体は鉄製で重く、ストラップ穴は無し、三脚穴は有。露出計のLV値を読んで鏡胴リングで合わせる方式になります。フラッシュ使用時のマニュアル絞りは可。

側面の扉を外すとフィルム室、後部の扉は電池ケース収納室です。フィルムは巻取りパトローネに引掛けてセットしますが、ラピードと同じく巻き太りでコマ間隔が広がって行くタイプ。

天板に露出計メータとワンタッチで開く透視ファインダーが有ります。レンズ下のレバーはL型がレリーズ、凸型がシャッターロックです。1秒間に2枚の連射が可能。側面下方の丸いボタンは巻き戻し用のロック解除、カウンターにSTOP表示が出るまで撮影するとモーターの電源がカットされます。巻き戻しは手動です。

モーターの劣化か駆動ギアの問題か、最初の十数枚で動作不能になってしまいました。ネットでの情報も少なく、修理は暗礁に乗り上げています・・

ヤシカ 1962年発売

非連動露出計搭載モーター巻上式35mmハーフフレームカメラ

レンズはヤシノン28mmF2.8(3群4枚)撮影距離0.8m〜∞ フィルム感度ASA10〜800

シャッターはセイコーシャL B・1/25〜1/250 セルフタイマー無

重量は実測680g(本体のみ、専用グリップは100g) カウンターは手動セット・減算式 使用電池は単3型×3本 脱着可能の大袈裟なグリップが付属

ヤシカとしては2作目のハーフカメラです。独ILOCA ELECTRICと並んで最初期の電動モーター巻上カメラとの事です。本体は鉄製で重く、ストラップ穴は無し、三脚穴は有。露出計のLV値を読んで鏡胴リングで合わせる方式になります。フラッシュ使用時のマニュアル絞りは可。

側面の扉を外すとフィルム室、後部の扉は電池ケース収納室です。フィルムは巻取りパトローネに引掛けてセットしますが、ラピードと同じく巻き太りでコマ間隔が広がって行くタイプ。

天板に露出計メータとワンタッチで開く透視ファインダーが有ります。レンズ下のレバーはL型がレリーズ、凸型がシャッターロックです。1秒間に2枚の連射が可能。側面下方の丸いボタンは巻き戻し用のロック解除、カウンターにSTOP表示が出るまで撮影するとモーターの電源がカットされます。巻き戻しは手動です。

モーターの劣化か駆動ギアの問題か、最初の十数枚で動作不能になってしまいました。ネットでの情報も少なく、修理は暗礁に乗り上げています・・

Re: 35mmハーフフレームカメラ

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/08/09(Sat) 17:55 No.2970

2025/08/09(Sat) 17:55 No.2970

取り敢えず撮ってから様、次々にすごい機種をおあげになってびっくりしています。

フジカドライブは一時期所有しましたが、故障してしまい店舗に返品してしまいました。

その上位機種の1.9は完全に初見です。すごいカメラがあったものですね。

ヤシカラピードは、アグファのラピッドシステムのカメラだと思っていましたが、普通の135パトローネ使用なんですね。

ヤシカは当時のメーカーの多分に漏れず、8ミリシネカメラに重点を置いていたでしょうし,当時のユーザーもそれに慣れ親しんでいたでしょうから、35mmの本来のシネカメラフォーマットである縦送り横長、モーター送りの発想に至るのは理解できます。

それをコンパクトカメラのサイズでやるのは大変でしょうけど。

大きく重くなるけど、操作は簡便というより触るところがないのも、当時の初級8mmカメラと同じですね。

もはやフィルムが入手困難なダブル8と違って、まだ135はあることはあるので、動けばさぞ楽しいでしょう。私はスキルなしなので応援しかできませんが、良い結果になりますように...

フジカドライブは一時期所有しましたが、故障してしまい店舗に返品してしまいました。

その上位機種の1.9は完全に初見です。すごいカメラがあったものですね。

ヤシカラピードは、アグファのラピッドシステムのカメラだと思っていましたが、普通の135パトローネ使用なんですね。

ヤシカは当時のメーカーの多分に漏れず、8ミリシネカメラに重点を置いていたでしょうし,当時のユーザーもそれに慣れ親しんでいたでしょうから、35mmの本来のシネカメラフォーマットである縦送り横長、モーター送りの発想に至るのは理解できます。

それをコンパクトカメラのサイズでやるのは大変でしょうけど。

大きく重くなるけど、操作は簡便というより触るところがないのも、当時の初級8mmカメラと同じですね。

もはやフィルムが入手困難なダブル8と違って、まだ135はあることはあるので、動けばさぞ楽しいでしょう。私はスキルなしなので応援しかできませんが、良い結果になりますように...

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/08/09(Sat) 17:55 No.2970

2025/08/09(Sat) 17:55 No.2970

ヤシカセクエル

れんすまにあ様、いつもコメントありがとうございます。

変なカメラばかりですみません、名機は先輩の皆様方にお任せして、私は迷機担当という事でお許し下さい(笑)…

セクエルは純粋に写真機として興味深いです。二眼レフに近いかと思ってましたが、確かに8ミリシネカメラの方が近いてすね。でもこの時代の小型モーターとマンガン電池にはフィルム巻上げと機械式シャッターのチャージまでさせるのはやや無理があるような…

ILOCA Electricも故障が多かったようですから。

変なカメラばかりですみません、名機は先輩の皆様方にお任せして、私は迷機担当という事でお許し下さい(笑)…

セクエルは純粋に写真機として興味深いです。二眼レフに近いかと思ってましたが、確かに8ミリシネカメラの方が近いてすね。でもこの時代の小型モーターとマンガン電池にはフィルム巻上げと機械式シャッターのチャージまでさせるのはやや無理があるような…

ILOCA Electricも故障が多かったようですから。

ヤシカ72E

ヤシカ72E

ヤシカ 1962年発売

非連動露出計つき35mmハーフフレームカメラ

レンズはヤシノン28mmF2.8(3群4枚)最短撮影距離0.8m

シャッターはコパルX B・1/8〜1/250 フィルム感度はASA10〜400

重量は実測375g カウンターは手動セット・減算式 セルフタイマー無

あまりに意欲的な造りだったラピード・セクエルからの反省か、オーソドックスなデザインとなったヤシカ3代目のハーフカメラです。

露出計は針の指すLV値を盤面から読みとって鏡胴の値と合わせる方式で、先代の機種と変わらずオート機能は有りません。

レリーズボタンは誤動作が少ない形状。巻き上げは背面下方に、巻き戻しはカウンターと一緒に底面にあります。三脚座はカウンターの中心にあり。

オリンパスペンと比べるとやや安っぽく、機種名がプリントというのもこの時代らしくない。

マニュアルのペンよりはシャッターダイヤル・絞りリングも厚みがあって操作しやすいです。

ヤシカ 1962年発売

非連動露出計つき35mmハーフフレームカメラ

レンズはヤシノン28mmF2.8(3群4枚)最短撮影距離0.8m

シャッターはコパルX B・1/8〜1/250 フィルム感度はASA10〜400

重量は実測375g カウンターは手動セット・減算式 セルフタイマー無

あまりに意欲的な造りだったラピード・セクエルからの反省か、オーソドックスなデザインとなったヤシカ3代目のハーフカメラです。

露出計は針の指すLV値を盤面から読みとって鏡胴の値と合わせる方式で、先代の機種と変わらずオート機能は有りません。

レリーズボタンは誤動作が少ない形状。巻き上げは背面下方に、巻き戻しはカウンターと一緒に底面にあります。三脚座はカウンターの中心にあり。

オリンパスペンと比べるとやや安っぽく、機種名がプリントというのもこの時代らしくない。

マニュアルのペンよりはシャッターダイヤル・絞りリングも厚みがあって操作しやすいです。

ヤシカ ハーフ17

ヤシカ ハーフ17

ヤシカ 1964年発売

露出計連動の35mmハーフフレームカメラ

レンズはヤシノン32mmF1.7(4群6枚)撮影距離0.8m〜∞

シャッターはコパル製プログラム式でB・1/30(F1.7)〜1/800(F16) フィルム感度はASA12〜400

重量は実測445g セルフタイマー有 カウンターは自動セット・順算式

ヤシカのハーフフレームカメラは4代目で自動露出になりました。絞り羽はシャッターと兼用の2枚羽です。

フラッシュ撮影用に手動で絞りが設定でき、この時にはSSは1/30固定。ファインダー内に露出計の指針と撮影距離のマークが出ます。丸みを帯びた本体は手に良くなじみます。難を言えばカウンターの文字が小さ過ぎて老眼には辛いところ。

良く写りますが、持ち歩く時にハーフとしてはやや重いです。

ヤシカ 1964年発売

露出計連動の35mmハーフフレームカメラ

レンズはヤシノン32mmF1.7(4群6枚)撮影距離0.8m〜∞

シャッターはコパル製プログラム式でB・1/30(F1.7)〜1/800(F16) フィルム感度はASA12〜400

重量は実測445g セルフタイマー有 カウンターは自動セット・順算式

ヤシカのハーフフレームカメラは4代目で自動露出になりました。絞り羽はシャッターと兼用の2枚羽です。

フラッシュ撮影用に手動で絞りが設定でき、この時にはSSは1/30固定。ファインダー内に露出計の指針と撮影距離のマークが出ます。丸みを帯びた本体は手に良くなじみます。難を言えばカウンターの文字が小さ過ぎて老眼には辛いところ。

良く写りますが、持ち歩く時にハーフとしてはやや重いです。

京セラ サムライ X3.0

京セラ サムライ X3.0

京セラ1987年発売

レンズは25〜75mmF3.5〜4.3(10群12枚)最短撮影距離1m

シャッターは電子式プログラムで2sec〜1/500

重量は実測で600g(電池別)電池は2CR5×1ケ セルフタイマー有 デート機能は2017年まで フィルム感度設定はDX式

1980年代中頃にコニカから「レコーダー」が発売され再びブームとなったハーフフレームカメラたち。本機はオリンパスPEN-F以来のハーフフレーム一眼レフカメラです。とは言え、所謂ブリッジカメラと見るのが正しいかも知れません。1988年カメラグランプリ受賞(とグリップにプリントされてます)。フィルムが縦送りなのはヤシカ時代のセクエル以来となります。

位相差検出式TTLオートフォーカス、2分割SPD素子による測光など当時のAF一眼レフとしてベーシックなメカニズム。ファインダーは視度補正があります。残念なことに全てオートで撮影者の意思で露出等を変更できるモードはありません。

片手で保持して人差し指でレリーズするスタイルですが、ズームボタンが遠いので結局両手で構える事になります。ズームはモーター式ですがのんびりとした速度。AFはやや迷うことが多いです。

シャッター音とレスポンスが良いのでいつのまにか沢山撮っていることが多いです。写りも当時のズームレンズとしては大口径で明るいので良好かと思います、

本機の後に4倍ズームモデルのX4.0、小型化されたサムライZ、更にはAPSフィルム用モデル(形状が似ているが一眼レフではない)も発売されました。

京セラ1987年発売

レンズは25〜75mmF3.5〜4.3(10群12枚)最短撮影距離1m

シャッターは電子式プログラムで2sec〜1/500

重量は実測で600g(電池別)電池は2CR5×1ケ セルフタイマー有 デート機能は2017年まで フィルム感度設定はDX式

1980年代中頃にコニカから「レコーダー」が発売され再びブームとなったハーフフレームカメラたち。本機はオリンパスPEN-F以来のハーフフレーム一眼レフカメラです。とは言え、所謂ブリッジカメラと見るのが正しいかも知れません。1988年カメラグランプリ受賞(とグリップにプリントされてます)。フィルムが縦送りなのはヤシカ時代のセクエル以来となります。

位相差検出式TTLオートフォーカス、2分割SPD素子による測光など当時のAF一眼レフとしてベーシックなメカニズム。ファインダーは視度補正があります。残念なことに全てオートで撮影者の意思で露出等を変更できるモードはありません。

片手で保持して人差し指でレリーズするスタイルですが、ズームボタンが遠いので結局両手で構える事になります。ズームはモーター式ですがのんびりとした速度。AFはやや迷うことが多いです。

シャッター音とレスポンスが良いのでいつのまにか沢山撮っていることが多いです。写りも当時のズームレンズとしては大口径で明るいので良好かと思います、

本機の後に4倍ズームモデルのX4.0、小型化されたサムライZ、更にはAPSフィルム用モデル(形状が似ているが一眼レフではない)も発売されました。

キヤノン オートボーイ テレ6

オートボーイ テレ6

キヤノン1988年発売

レンズは35mmF3.5(3群3枚)内部テレコンによる60mmF5.6(6群6枚)最短撮影距離0.63m

シャッターは電子式プログラムで1/60(F3.5)〜1/350(F19)4秒までのバルブモード・インターバル撮影モードあり

重量は実測で290g(電池別)電池は2CR5×1ケ セルフタイマー有 デート機能は2029年まで フィルム感度設定はDX式

ごく普通のAFプラカメに見えますがフルフレーム・ハーフフレーム切替の出来る唯一の2焦点オートフォーカスコンパクトカメラです。

テレ6の「6」は別売りのテレコンレンズを取付けることで3×2=6通りの撮影ができるという意味。フルフレームでは35mm・60mm・75mm、ハーフで50mm・85mm・110mmとなります。フォーマットの切替はフィルム室内の黄色いレバーで変わり、ハーフ時にはマスクが出ます。ハーフ時には背面液晶に「×2」の表示も出ます。

レンズカバーは常時閉じていて、レリーズボタン押下すると開き、すぐに閉じます。

AF性能も写りもコンパクトカメラとしては上々の出来。途中切替は出来ませんが偶にハーフで撮りたい、という時には重宝する一台かと思います。

10年ほど前に税込み108円で購入しましたが、現在はそのマニアックさが再評価されて高価になっているようです。別売りのAF対応テレコンレンズはなかなか見つかりませんが。

キヤノン1988年発売

レンズは35mmF3.5(3群3枚)内部テレコンによる60mmF5.6(6群6枚)最短撮影距離0.63m

シャッターは電子式プログラムで1/60(F3.5)〜1/350(F19)4秒までのバルブモード・インターバル撮影モードあり

重量は実測で290g(電池別)電池は2CR5×1ケ セルフタイマー有 デート機能は2029年まで フィルム感度設定はDX式

ごく普通のAFプラカメに見えますがフルフレーム・ハーフフレーム切替の出来る唯一の2焦点オートフォーカスコンパクトカメラです。

テレ6の「6」は別売りのテレコンレンズを取付けることで3×2=6通りの撮影ができるという意味。フルフレームでは35mm・60mm・75mm、ハーフで50mm・85mm・110mmとなります。フォーマットの切替はフィルム室内の黄色いレバーで変わり、ハーフ時にはマスクが出ます。ハーフ時には背面液晶に「×2」の表示も出ます。

レンズカバーは常時閉じていて、レリーズボタン押下すると開き、すぐに閉じます。

AF性能も写りもコンパクトカメラとしては上々の出来。途中切替は出来ませんが偶にハーフで撮りたい、という時には重宝する一台かと思います。

10年ほど前に税込み108円で購入しましたが、現在はそのマニアックさが再評価されて高価になっているようです。別売りのAF対応テレコンレンズはなかなか見つかりませんが。