MPP Micro Technical Camera 5x4

Micro Precision Products Ltd (MPP)は英国ロンドンの写真機製造会社。1940年から82年までカメラと付属品を製造していた。

主要な製品は4x5インチ(5x4表記)で、1948年からのマイクロテクニカルカメラIからVIII、1950年からのマイクロプレスカメラ、およびモノレールビューカメラ、5x4引き伸ばし機があった。

また6x6cm二眼レフは一般的に普及した、1951年マイクロコード、1952年マイクロコードII、1958年マイクロフレックスがある。

まず戦前リンホフテヒニカを基礎に、ほぼテヒニカと同等の操作系をもつ4x5マイクロテクニカルカメラを採り上げる。

MPPマイクロテクニカルカメラ MkVI

英国製のフルスペック 金属製テクニカルカメラ

基本的ボディ形状はA(Mk1〜V),B(MkVI〜VII),C(MkVIII)の3種類。

戦前1940年から軍用カメラとしてMark 1が登場、1951年ボディ形状を変更したMark VIになった。

Mark.VIは、フロントとリアムーブメント、レボルビングバックはテヒニカIV-Vと同等だが、国際規格グラフロックになっておらず、カットホルダーのみ挿入できるスプリングバック。

Mark.VIIはピントグラスが着脱できるグラフロックが採用された。

Mark.VIIIはボディ形状が一新され、それまでの黒塗装からアルマイト基調のモダンな外観になった。

このMark VIは、革製セットケース、レンズボードつきWray製180mmf4.5標準レンズ、(同89mmf6.3広角レンズ欠品)、各ワイヤーフレームファインダー、木製MPP純正カットフィルムホルダー6枚+ケース、(フラッシュガン欠品)のRAFに納入されたスペシャルモデル「S92」アウトフィットで購入したもの。通常モデルとの違いは、カメラのエッジがブラックアルマイト処理されている点。

MPPマイクロテクニカル5x4は英国の企業で撮影目的に採用されていたようで、広告には錚々たる顔ぶれの企業が採用者として名を連ねている。特に航空関係の企業が多いのが目を惹くが、今純粋英国企業として生き残っている会社はほぼなくなってしまい、もちろんMPPも1982年になくなった。英国の衰退を象徴するようで今見返すと辛い。(flickerのMPP 5x4 Micro Technical adより)

レンズは、VI型時代のアウトフィットでは 英国Wray社製のLustrar 184mmf4.5(テッサー型)とWideangle 89mmf6.3(4群4枚)が標準装備だが、高級ラインは初期はシュナイダー製クセナー、アンギュロン、後期はジンマー、スーパーアンギュロン、テレアートンであった。

また英国製レンズには、TTH製ワイドアングル82mm、Loss Wideangle Expres135/5.6(オルソメター型)装備機があり、エクスプレスは優秀でMPP愛好家の憧れの的らしい。

2000年ごろは高画素デジタルカメラに皆が狂奔しており、フィルムカメラ全般に価格が崩壊していた上に、大判は特に場所取りなので、捨て値と言って良い状態だった。私はWrayのレンズが使ってみたくて、拾う神になった。

89mm広角はレンズボードだけ入っていてレンズは欠品だったが、本当に偶然、ボディ購入前年に、他の業者からシャッター入りレンズのみを購入保管しており、奇跡の邂逅となった。

カメラは大変重い。多少操作方法は違うが、機能的にはマスターテヒニカと変わらない。

標準184mm用の連動距離計があり、焦点板を使わずに撮影することも可能だが、基本的には三脚に固定しじっくりと構図を確かめて撮影するカメラ。

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/12/08(Sun) 17:07 No.2656

2024/12/08(Sun) 17:07 No.2656

当時のカタログでは、基本的に独シュナイダー製アンギュロン、ジンマー、テレクセナーが組み合わされており、英国製Wrayは低価格廉価版の位置付けだった。

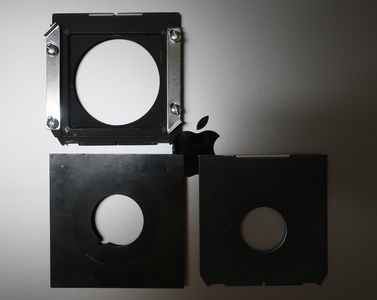

画像は左下がVI, VII型用ボード(多分III以前も共通)左上テヒニカ45ーホースマン8cmアダプタ、右下テヒニカ45

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/12/08(Sun) 17:13 No.2657

2024/12/08(Sun) 17:13 No.2657

純正フレームファインダーと距離計で手持ち撮影も可能。素直な描写で大変気に入っているが、テッサー型なので画角が狭く、このカメラのムーブメント範囲なら風景距離でイメージサークルを超えることはないが、近距離でジンマーほどテクニカルな用途には物足りないかもしれない。

英国ユーザー評ではあまりシャープではないと言われているが、絞り込めば十分繊細な画質。

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/12/08(Sun) 17:18 No.2658

2024/12/08(Sun) 17:18 No.2658

元々アウトフィットには広角用ボードだけが入っていてレンズが欠品だったのですが、前述の通り偶然本体購入前にレンズのみ入手していて合体できました。

普通広角は凹みボード(リセスボード)につけるものと思っていましたが、このシステムでは前方に突出するボードで、初見で驚きました。

フロントスタンダードを一番後ろに固定し、繰り出してレールに記された89mm無限指標にあわせると、簡単に無限が出るという十分考慮された構造です。

イプシロンはプレスシャッターがなく、レリーズでバルブ固定しフォーカシングする必要があります。

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/12/08(Sun) 17:20 No.2659

2024/12/08(Sun) 17:20 No.2659

当時のラインアップ主体はシュナイダーだが、数少ないが英国製もあった。前述のように廉価版Wrayライン(独製と比べて1/3から1/5.私のはそうだが)の他、TTHの82mm、Ross Xpres 5in f4.5があり、エクスプレスは価格も評価も高い。

210は前玉外しで365mmf11になり、MPPにちょうどよいと思ったが、レール2段伸ばしにバックを全開に引き出して、蛇腹が伸び切るほど伸ばした状態でかろうじて無限が来るため、ごく非常用。このカメラで望遠撮影を行うには別のレンズを用意したほうがよさそうだ。

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/12/08(Sun) 17:56 No.2660

2024/12/08(Sun) 17:56 No.2660

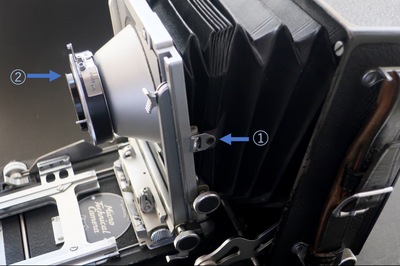

①はテーパー蛇腹の中央にあるフックを取り付けずにライズすると、画面下(蛇腹上側)で蹴られるもの。

②は付属の金属フードをつけたままライズして画面上両端が蹴られたもの。フードをつけても正立状態では蹴られないので手持ち撮影ではフードが有効だ。

③は、ベッドダウンしないで縦位置ティルトダウンするとベッド先端が写り込むもの。

いずれも、Wideangle 89/6.8は開放f値が暗い上にビネッティングで周辺が確認しにくいため、撮影時に気づかなかったもの。

画像のように、①蛇腹両側のフックを掛け、②フードを外し、ベッドダウンをすれば問題はおこらない。

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/12/08(Sun) 18:06 No.2662

2024/12/08(Sun) 18:06 No.2662

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/12/08(Sun) 18:34 No.2663

2024/12/08(Sun) 18:34 No.2663

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/12/08(Sun) 18:38 No.2664

2024/12/08(Sun) 18:38 No.2664

1965年発売。

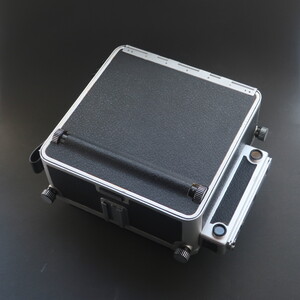

MkVIIIは最終型にして完成形。外観は曲線を基調に美しいアルマイト外観になった。

VIの操作は経年劣化は否定しないが、各所が硬く指が痛くなる場合がある。

VIIIはムーブメントについては滑らか。ただし構造各部の角が鋭く、また襷部分の金属板が薄く、テヒニカと比べると指が痛くなる。

距離計連動カムは、レンズごとに調整され、カムと距離指標にシリアルナンバーが刻印されている。

購入時MCジンマー135mmf5.6セットで距離計が調整されていた。

カム交換は、テヒニカのように簡単にはできないが、変更は可能。今となっては、日本では距離計パーツを揃えるのは困難で、多数の交換レンズに連動させるのは難しい。(英国の愛好会では距離計カムの型紙が印刷できるようになっている)

基本的にはフォーカシングスクリーンで精密に焦点合わせするカメラなので、手持ち距離計撮影は135があれば十分と思っている。

レンズボードも変更され、従来と互換性はない。日本では専用レンズボードが入手難だが、eBayで3Dプリンタによる再生産品が出品されている。

カタログには距離計付きボディに加え、距離計なしボディも掲載されている。

リンホフのような無限遠ストッパーは一見無いようだが、レールにノッチが刻んでがあり、そこに前板の板バネがはまり込むことで無限位置が決まる。

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/12/08(Sun) 20:44 No.2665

2024/12/08(Sun) 20:44 No.2665