中判シートフィルム(大名刺判,小名刺判)の情報を「リンホフテヒニカ23」のサイトに書いた所,れんずまにあ様とフイルム大好き様から沢山のご意見とコメントをいただきました(No. 2063-2065, 2070-2072, 2112-2115, 2163-2165)。シートフィルムの情報は機種に依存せず,もしかすると中判フィルムカメラをご使用の方々一般にも興味があるかも知れません。そこで,このサイトをお借りして,これまでに集めた中判シートフィルムの情報をご紹介します。

中判カメラ用のシート(カット)フィルムは,アトム判から大名刺判まであり,昔の蛇腹式ハンドカメラやプレスカメラでは標準的な感光材だったようだ。しかし,後にコストの安い120("ブローニー")フィルムが普及し,シートフィルム/乾板がロールフィルムに置き換わる中で利用者が減り,フィルムの生産や販売が打ち切られるという悪循環が続いた。その結果,現在の中判シートフィルムは,120フィルムで代替できない大判フィルム(4x5, 5x7インチ等)と異なり,絶滅寸前の状況にある。

シートフィルムは,ロールフィルムより速写性で劣るが,平面性の良さと独立現像のメリットがある。(同露出で2枚撮り,1枚目の現像結果を見てから2枚目の増減感調整が可能。)また,テクニカル/ビューカメラの場合,ピントグラスで構図を決めた後,フィルムホルダーをカメラバックに直接差し込んで撮影できる(カメラバックを取り替える必要がない)という利点もある。120フィルムの値段が高騰している現在,一枚一枚じっくり撮るシートフィルムは,むしろ魅力的かも知れない。

このサイトが契機になり,もし中判シートフィルム市場が少しでも盛況になれば幸いです。

狸おやじ

狸おやじ  2023/02/11(Sat) 21:51 No.2168

2023/02/11(Sat) 21:51 No.2168

・ 大名刺判: 6.5×9 cm ≒ 2.5×3.5 in. (実寸: 63x88 mm),ヨーロッパ規格

・ 小名刺判: 6x8.5 cm ≒ 2.25×3.25 in. (実寸: 57×83 mm),アメリカ規格

この他に,アトム判(4.5x6 cm,大名刺判の半分)のシートフィルムが主にヨーロッパで使われたようだが,現行の製品は確認できていない。大名刺判もヨーロッパ規格で,大手札判(9x12 cm)と共に広く使われた。一方の小名刺判はアメリカ規格で,手札判(3.25x4.25 in.)やシノゴ判(4x5 in.)と共に北米で使われていた。日本では,第二次大戦前はヨーロッパ規格,戦後はアメリカ規格に合わせたカメラ(ホルダー)が多いようだ。

これら2種類のフィルムには互換性が無く,それぞれのフィルムに合ったホルダーを入手して使う必要がある。因みに,リンホフのテヒニカI~IIはヨーロッパ規格のみだが,戦後のテヒニカIII~Vは両方の規格に対応し,テヒニカ23は大名刺判と小名刺判,テヒニカ45は大手札判とシノゴ判のフィルムホルダーが利用できる(参照:リンホフテヒニカ23, No. 2063)。

大名刺判シートフィルムは,国内では富士フイルムがモノクローム(ネオパン100 ACROS)を2010年頃まで販売していたが,現在は製造中止。一方海外では,種類は少ないが現在でもモノクロシートフィルムの製造と販売が続いている。

写真:リンホフテヒニカ23用のシートフィルムホルダー(大名刺判).

狸おやじ

狸おやじ  2023/02/11(Sat) 22:03 No.2169

2023/02/11(Sat) 22:03 No.2169

大名刺判(6.5x9 cm)

・ Adox CHS 100 II, 6.5x9 cm, 25 sheets.

・ Agfa APX 100, glass plate, 65x90x1.5 mm, 10 pieces.

・ Foma Fomapan 100, 6.4x8.9 cm, 50 sheets.

・ Ilford FP4 Plus, 2.5x3.5 in., 25 sheets.

・ Shanghai GP3 100, 6x9(62x89 mm), 50/100 sheets.

小名刺判(2.25x3.25 in.)

・ Adox CHS 100 II, 2.25x3.25 in., 25 sheets.

・ Arista EDU Ultra ISO 100, 2.25x3.25 in., 50 sheets.

・ Arista EDU Ultra ISO 400, 2.25x3.25 in., 50 sheets.

・ Ilford FP4 Plus, 2.25x3.25 in., 25 sheets.

・ Ilford HP5 Plus, 2.25x3.25 in., 25 sheets.

・ Shanghai GP3 100, 6x9(57x83 mm), 50/100 sheets.

値段は通販サイトによってバラバラだが,大体50枚で30~80ユーロ/ドル程度。

安い順に,Foma < Shanghai < Arista < Adox << Ilford。AristaはFomaのフィルムを仕入れて教育用に販売しているアメリカの会社で,小名刺判だがISO400があるようだ。Agfaはガラス乾板を販売中で,10枚入で119ユーロ(Macodirect)。フイルム大好き様によると,ガラス乾板撮影は五反田の写真館でワンショット5万円(!)との事。

ご参考になれば幸い。

狸おやじ

狸おやじ  2023/02/11(Sat) 22:46 No.2170

2023/02/11(Sat) 22:46 No.2170

詳しくは,販売店のオンラインサイトで各自ご確認下さい:

http://miraifilms.jp/?pid=171792675

http://kawauso.biz/products/list.php?%20transactionid=50414011ac6ee099aab878a36f671ccb09ff7522&mode=search&category_id=188&name=&search.x=88&search.y=19

以下は,海外のオンラインショップでの販売情報 (L: 大名刺判, S: 小名刺判)。

・ ドイツ Macodirectは,Fomapan 100(L), Adox CHS 100(L*), Agfa APX 100(ガラス乾板, L*)を販売中:

https://www.macodirect.de/en/film/?p=1&o=1&n=36&f=175%7C1394%7C1406%7C262

・ アメリカ B&H は,Arista EDU 400(S), Adox CHS 100(S*)を販売中:

https://www.bhphotovideo.com/c/products/Sheet-Film/ci/335/N/4093113314?filters=fct_sheet-size_3122%3A2.25x3.25in%7C2.5x2.5in

・ アメリカ Freestyle は,Arista EDU 100(S), 400(S), Ilford FP4(S), HP5(S)を販売中:

https://www.freestylephoto.com/category/2-Film/Black-and-White-Film?stock=0&attr%5B%5D=1-50&q=

・ アメリカ View Camera Store は,Ilford FP4(L, S), Ilford HP5(S)を販売中:

https://viewcamerastore.com/collections/black-white-photographic-film?sort_by=price-ascending

・ カナダ The Camera Store は,Ilford FP4(L, S), Ilford HP5(S)を販売中:

https://thecamerastore.com/collections/film-darkroom?sort_by=best-selling&filter.v.price.gte=&filter.v.price.lte=&filter.p.m.search_filters.film_size=Large+Format&filter.p.m.search_filters.film_type=Black+%26+White&page=1

・ 中国 SHJC は,Shanghai GP3(L, S, リンホフ判)を販売中:

https://shop.shjcfilm.com/products/shanghai-gp3-100-black-and-white-negative-film-6x9-sheet-film?variant=40296996372659

他のシートフィルムについても,新しい情報が得られたら,情報を更新しながら紹介する予定です。

*) 現在欠品中

(最終更新日:2025年6月26日)

狸おやじ

狸おやじ  2023/02/12(Sun) 10:43 No.2171

2023/02/12(Sun) 10:43 No.2171

拝読致しました。楽しい世界ですね。ガラス乾板、ホルダーごと持ち込んで現像受付可能かどうか、プロラボに問い合わせ致して1件はダメでした。週明けもう一件当たってみます。問題は現像ですね。全部自家現像がベストとは思いますが。可能な限り色々チャレンジしてみるつもりです。ありがとうございました。

いつも、詳細情報のご案内、ありがとうございます。

周辺環境、外堀埋めるつもりで都内大手のプロラボにガラス乾板現像問い合わせ致しました。ホルダー毎に受付可能かと。結果は、やはりダメでした。あとは、環境恵まれた知人に打診してみます。ありがとうございました。

ガラス乾板は現像が難しそうですね。どこかプロラボで受け付けてくれるといいのですが。

暗室があれば,バットやビーカーで現像できるかも知れません。大都市(東京?)にお住まいなら貸暗室もあると思います。

私は取り敢えず値段の安いシートフィルムで楽しむ予定です。(Fomapanを注文をしていて納品待ちです。)

今はフィルムの現像環境もないので,タンクやリールを思案中です。シートフィルム用のリールもありますが値段が高くて...。現像の道具や使い勝手等もその内にご紹介できればと考えています。

狸おやじ

狸おやじ  2023/02/13(Mon) 21:57 No.2175

2023/02/13(Mon) 21:57 No.2175

ありがとうございます。

自身、凝り性で午年のせいか、ゲートが開くと突っ走る悪癖を自覚しています。ライカ、ローライ、ハッセル、ニコンSいずれもいい思い出ですが、リンホフを初めて手にして写真の原点に帰る事ができるんじゃ無いかと、このサイトのお陰でハナシには聞いていたガラス乾板が半透明のカーテンの向こうに見え始めています。手綱を引きながら、歳相応に、慎重に落城目指して頑張る所存です。よろしくお願いします。

これほどの情報を日本語でまとめて得られるのはすばらしいことです。

スプリングバックで撮影する際には、ロールホルダーよりもはるかに使いやすい。

昨今のフィルムコスト高騰の折、ロールでバンバンコマ数を流すスタイルではなく、1枚1枚丁寧に撮影するスタイルに移行すべきなのかもしれませんね。

シートフィルムは平面性メリットもあり、何より操作が楽しい!

さて出来る限り大きなフォーマットはメリットがありますし、日本での入手の容易さ(50歩100歩とも言いますが)から出来れば大名刺を確保したいのですが、全然ホルダー数がない!おまけにヤフオクは高い!なんで??そんなに人気あるの?

近所の店舗には、米国からの輸入が多かったのか、在庫は全部小名刺なのです。

ホルダのアパーチャーを見ると、小さいですね。印象としては6x7を1コマ分くらい。数字的には6.5x9とほとんど変わらないのですけども。

まあ大きな問題じゃないですね。

小名刺フィルムは米国に発注しないといけない...

まあ5x7をカットする手もありますね。

カットするにしても、専用カッターは入手困難なので、暗室でロータリーカッター。

そこで以前から凄く悩んでますのは、裏表をどう判断できるかです。

既製品シートフィルムは膜面を表向けにした時、右上にコードがカットされていますので、暗黒でも手触りで表裏がわかります。

1/4カットしたら、1枚はコードが残りますが他の3枚はどうしましょう。何かコードカット出来る物がないか、文具店で物色しグリーティングカードの端を凹凸にするミニカッターを買ってきましたが若干大袈裟なような。

ただしカットの最大のメリットは、カラーフィルムが作れるということ。現像さえ受け付けてくれれば夢は広がります。

現像はもう一方の問題です。

私は目下モノクロしか想定しておりませんが、4x5はパターソンに6枚セットできるアダプター(MOD54 Mk27)で現像しております。非常に簡便で効率的。

しかしMOD54は少なくとも4インチないとセットできません。

4x5アダプターにはLPL製で4枚セットできるアダプタがありますね。これなら2x3いけるのかも。

私はMOD54と同様の構造で2x3がセットできるホルダーをプラスチック板で自作できないか、あるいはパターソンリールにシートをセットできないか、漠然と考えています。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/02/15(Wed) 22:45 No.2177

2023/02/15(Wed) 22:45 No.2177

御指南、ありがとうございます。ロータリーカッター?パターソン?道の固有名詞です。如何にフイルム道を怠けていたか反省してます。この辺からしっかり、勉強した上でガラス乾板に行かないといけないと考えております。失われた10年,じっくり取り返すつもりです。ありがとうございました。

コメントいただきありがとうございます。

大名刺判のホルダーは確かに少ないですね。eBayも安価なホルダーは小名刺判が多い。でも,ヤフオクは気長に待っているとたまに出ることがあり,私は昨年秋に偶然見つけました(2個x1200円)。状態の良いホルダーが見つかるといいですね。

現像も難題です。MOD54の縮小版があればベストですが,残念ながら無さそう。ヤフオクのLPLのホルダー(4x5"x4枚用)も良さそうですが,6x9で使えるかなあ。今私が考えている候補は,QL69-P(20th Century Camera*, $55)です。パターソンの現像タンク(PTP115以上)で使え,大名刺判を6枚セットできるみたい。でも日本への送料込で1万円以上は高いなあ。スパイラル式も少し面倒かも。

*) 2023年2月に火災で店舗が消失し営業停止中。現在再開に向けて準備中とのこと。

https://20thcenturycamera.com

QL69-P (検討中).

狸おやじ

狸おやじ  2023/02/16(Thu) 23:39 No.2179

2023/02/16(Thu) 23:39 No.2179

たぬきおやじ様

ご指導、感謝です。もう10年以上前、実家の和室と風呂場で末弟と6×6,35mmのプリントを楽しみました。ハイ、ズルして現像はラボです。イルフォードのバライタにプリントした写真は今だに大切にしています。デジタルからプリンターに出力したプリント、和紙とか色々試しましたが敵いません。兎に角、リンホフ周辺機器が高い価格ですからゆっくりと楽しんで行くつもりです。ありがとうございました。

れんずまにあ様

いつも、ビギナーへの懇切丁寧なご指導ありがとうございます。ガラス乾板などと生意気なことを言う前に、まず現像とまたも検索して、イギリスのlinhof studioと言うサイトで、パターソンのキットが45ポンドで出ていましたので注文しました。到着迄、現像液研究してみます。コレも色々ありますね。何せ、120モノクロ一本現像に出して今回、上りまで2週間!さすがに、決心致しました。

パターソンは失敗が少ない優れたリールだと思います。

ナイコール型(ステンレスタンク)より液量が多く必要ですが,裏返すと温度が安定します。

昔は褐色の専用現像液ボトルを使っていました。ただ酸化が早く、現像頻度が少ないと劣化で勿体無いことになりがちです。

私は最近ペットボトルを使い始め、空気をほとんど追い出した状態でキャップすると、溶かした原液なら半年でも1年でもちゃんと現像できてますし、全く変色も見られません。

遮光したほうが良さそうですが、もともと冷暗所保管、というか車のトランクですので。

私は泊まりがけで仕事に行くので、出先で現像しているのです。持ち出してもこぼれないようペットボトルを採用したら、思わぬ保存効果に驚いています。

現像液は昔と違って大変選択肢が広く、どれで現像するかがまた楽しみです。色々お試しください。

ちなみに今愛用しているのは、20年前に購入したミクロファインやフジドールだったりします。私の目が節穴なせいもありますが、現像結果には満足しています...

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/02/28(Tue) 19:15 No.2191

2023/02/28(Tue) 19:15 No.2191

早速のご指南、感謝です!そうか!ペットボトル!褐色の保存ボトル検索中止!です。ありがとうございます。モノクロはイルフオード使っていますが、tri-xもやってみたいです。ミクロファインですか。濃いめの写真が好きなもんで、色々トライですね。ありがとうございました。

Linhof studioを見ましたが,パターソンの現像キット(PTP573)が45ポンドはお買い得ですね。私もパターソンのPTP115かPTP116(送料込6-7千円?)を考えていました。道具の揃った115のキットが送料込70ポンドは魅力的です。パターソンはQL69-Pが使えるのもメリットと思います。

れんずまにあ様,保存用のペットボトルは名案ですね。

これは現像を活発に実践されている方のみが知る貴重な情報で感謝いたします。現像液についてもまたノウハウ等お教えいただけたら幸いです。

狸おやじ

狸おやじ  2023/02/28(Tue) 23:13 No.2193

2023/02/28(Tue) 23:13 No.2193

少し、お役に立てて嬉しいです。ライトアングルファインダーを探していた時、新品が

リストアップされていて価格から断念していました。シュナイダーレンズキャップも新品で勢揃いなのには驚きました。楽しいサイトですね。

暗室がない場合,ダークバッグの利用が一般的だが,布袋の中の作業は面倒で,塵や埃がフィルムに付く可能性もある。何かもっと便利で快適な方法がないかと考えていた。

ポップアップ式の"Film Changing Room"が,アメリカのPhotoflexから販売されている。

これは周囲に金属フレームが入った組立式の「暗箱」で,袋から出して引き手を引くと自立する。海辺で見るポップアップテントの暗箱版で,ポール式より組み立てが簡単。Adoramaも同様の商品を出している(*)。どちらも国内での販売は無いが,eBayで中古($20)を見つけたので購入してみた。

使い勝手はなかなか良い。生地は2重で開口部は2重のファスナーで遮光されている。

両側の袖から手を入れて操作するのはダークバッグと同じだが,自立式なので作業用の空間が確保できる。大きさは40x55x40cmで,中判から大判のシートフィルムの操作が可能。畳むと厚さ4cm,重さは600gで携帯にも便利。シートフィルムのホルダーへの装填に重宝している。

*) 2023年12月8日追記

Adoramaは日本への通販を始めたようだ。詳しくは

https://www.adorama.com/adpfcr.html

写真:ポップアップ式暗箱 (Film Changing Room, Photoflex).

狸おやじ

狸おやじ  2023/03/04(Sat) 17:48 No.2196

2023/03/04(Sat) 17:48 No.2196

れんずまにあ様

パターソンキット5日で届きました。さあ!と思い、ダークバックもと、思っている所、ご投稿見て夜中検索しています。それにしても、現像液。家人からは匂わない様にと。釘を刺されまして、、、ヨドバシの売り場でも行って相談してみます。

パターソンの現像キットが届いて良かったですね。おめでとうございます。

ポップアップ式暗箱は,フィルムをホルダーへ装填する時は,埃防止に役立つと思いますが,現像タンクに装填する時は(埃が現像液で流れるので)ダークバッグで大丈夫と思います。

私の記憶では現像液はそれ程匂わなかった(?)と思います。ただ,停止液の酢酸は匂いますね。気になる場合,クエン酸を使うのも良いかも知れません。私は水で代用することもあります(これはあまりお勧めしませんが)。

狸おやじ

狸おやじ  2023/03/06(Mon) 20:18 No.2198

2023/03/06(Mon) 20:18 No.2198

定着液は鼻を近づけると酸臭がしますがこれも大したことありません.

私はモノクロ現像再開してからストップバスに酢酸は使わず水で3回洗浄して定着を入れます.

一応定着液は所定の本数以上使えているので,それほど劣化は起こっていないようですが,本当は狸おやじ様の仰るように,酸性ストップが望ましいとは思います.

最近は海外製の匂わない停止液が通販に出ていますね.

内容はクエン酸なのでしょうか.クエン酸は単独でも購入できますし,いいかもしれませんね.

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/03/06(Mon) 22:00 No.2199

2023/03/06(Mon) 22:00 No.2199

れんずまにあ様

早速のご指導、感謝致します。ありがとうございます。クエン酸なるほど。水洗で済ませればいうことないですね。色々試してみます。まずは、ダークバッグ頼みました。現像は人それぞれですね。レシピとは言い得てますね。まずは撮影ですね。

画像を見ると6x9てか2x3でなく9x12cmと4x5しか写っていないようで若干の不安が...

私はまだホルダー捜索中です。

リンホフの大名刺を1個だけ確保しましたが、裏表2枚だけではなんとも心細い。せめて5個ホルダが揃わないと出撃を躊躇してしまいます。

フィルムと現像装置を揃えるのはその後にしようと目論んでいます。

B&Hでは64ドルですが送料と為替を加味すると微妙なところですね。それでもタンク込みだと海外の方が安いかも。

https://www.bhphotovideo.com/c/product/25534-REG/Jobo_J2509N_4x5_Sheet_Film_Reel.html

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/04/27(Thu) 00:48 No.2228

2023/04/27(Thu) 00:48 No.2228

さすがの情報収集力恐れ入りました。B&H安いですね。でも送料が、、。コレはドイツ製ですか。フィルム愛好者は環境厳しいですね。

れんずまにあ様

貴重な情報をありがとうございます。

Joboのリール2509nは汎用型で,6x9cm~4x5in.まで対応するのが良いですね。

ただ,2520以上の大型タンク(横回転式?)が必要で値段もやや高目。使い勝手は分かりませんが,動画を見た感じだとQL69-Pよりフィルムの装填が難しそう。今は20th Century Cameraが火事で販売停止中なので,貴重な代替候補と思います。

狸おやじ

狸おやじ  2023/04/27(Thu) 20:50 No.2230

2023/04/27(Thu) 20:50 No.2230

HCLのフォトスリーブですね。6x9用は初めて見ました。貴重な情報をありがとうございます。

120フィルムの保管には,私も苦労してきました。

基本的にはポジフィルムのスリーブを透明シートに入れてバインダー式のフォトファイルに入れてきました。ハクバのフィルムファイル(SF-4),富士のリバーサルファイル,コクヨのフォトファイル(ア-M160)を使ってきましたが,どれも6x9を2枚づつ4段入れるなら問題ないが,6x7だと上手く収まらない。6x9シートフィルムを入れるならポケット式の透明シートが欲しいが,4x5用しかない。もう少し調べて何か良い情報があればご報告します。

狸おやじ

狸おやじ  2023/04/29(Sat) 11:25 No.2232

2023/04/29(Sat) 11:25 No.2232

6x9用4段だと、6x6は3コマいけますが、6x7はもう1段必要。6x8もそうなんですけど。

それと6x12も困ります。6x17なら大丈夫なんですが。

ネットで縦に6x12を2コマx3列収納できるネガポケットを、4x5を4枚収納できるものと一緒に取り寄せました。

これでも6x7なら3-3-3ー1と1コマあまっちゃうんですよね....

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/04/29(Sat) 15:27 No.2233

2023/04/29(Sat) 15:27 No.2233

狸おやじ様

諸先輩皆様、隠れたご苦労がございますね。6×12のネガ、ポジ、綺麗でしょうね。デジタルファイルはモニター画面であまり感動がございません。スリーブをライトボックスに置く時が何より傍らの水割りが、より美味しくなります。それにしても6×9シートフィルムがモノクロオンリーとは。れんずまにあ様のご投稿の5×7のポジをカット、、を考えてしまう様です。カットホルダーが手元に届くまで、あれこれ考えております。

コメントいただきありがとうございます。確かに6x7は中途半場な大きさで困りますね。教えていただいた6x12用のシートに6x7をペアで入れるのは上手い方法なので検討してみます。ありがとうございました。

大名刺判シートフィルムの方は,コレクトのA4ポケットリーフ(S-4240)が使えるかもしれません:

https://www.amazon.co.jp/dp/B00777RJ62?th=1

この8ポケット(73x109mm)か,9ポケット(72x99mm)なら上手く収まりそうです。8ポケットが横,9ポケットが縦で,どちらも上から差し入れる方式で,保管中に飛び出すこともなさそう。私は8ポケットを注文して試してみる予定です。

フイルム大好き様

大名刺判のカラーポジが無いのはとても残念ですね。

5x7in.をカットする手はありますが,現像してくれるラボが見つかるかどうか。特殊なサイズなのでガラス乾板と同じ困難があります。せめてモノクロポジがあれば楽しめそうですが,今は120も無い様です。一部のモノクロネガはポジ現像もできるようで,少し調べたことがあります。でも,かなり複雑な行程の様で手を出しかねています。

狸おやじ

狸おやじ  2023/04/29(Sat) 21:38 No.2235

2023/04/29(Sat) 21:38 No.2235

狸おやじ様

いつも、御指南ありがとうございます。FOMA6×9シートフィルムが届きまして、懸案のパターソンリールに巻き込み出来るか一枚取り出してテスト致しました。フィルム幅が3ミリほど大きく、手先で引っ張って一枚だけはなんとか。送り込み作動させると外れてしまいました。専用リールか、暗室でのバット現像のどちらかですね。リバーサルは諦めました。120で我慢です。カットホルダーが届きましたら、セットと取り出しの練習致します。よろしくお願いします。

大名刺判シートフィルム(フォマパン100)をご紹介いただきありがとうございます。

こちらにも今日同じフィルムが到着しました。恐らく日本に入荷した最初のロットと思います。大事に使いましょう。

手持ちのフィルムホルダー(リンホフカットフィルムホルダー)に装填してみました。公称サイズは64x89mm(実寸: 63.5x88.5mm),厚さは0.2mm程。手元にあるサンプル(ネオパン100アクロス?)と同じ厚さで,平面性は良さそう。装填はノッチの位置が左下になる向きでフィルムを引き蓋の一段下の隙間に挿入する。慣れれば簡単だが,確実に装填するには少し練習が必要かも。

当面の現像は「プロラボサービスnet」に依頼する予定ですが,将来は自家現像に切り替えたい。フイルム大好き様の検証によりロールフィルム用リールには装填できないので,専用リール(QL69-P, No.2179)を考えていますが,販売元が火事で営業停止中。代替品としてJobo 2509nを検討しています。

写真: Fomapan 100(左上)とフィルムホルダー。

狸おやじ

狸おやじ  2023/05/02(Tue) 00:00 No.2237

2023/05/02(Tue) 00:00 No.2237

フィルムをホルダーに装填する際の心得、ご指導ありがとうございまず。ノッチは上にして装填するつもりでした。危なかったです。それにしても3ミリの差でリール装填不可は、何とも諦めつかず、リール弄りまわしましたが、どうしようもありません。メーカー、作ってくれれば良いのですが、、。ホルダーもうすぐ届くと思いますので楽しみです。届いたら、練習して、試してみるつもりです。ありがとうございました。

狸おやじ様

いつも有難うございます。ダブルカットホルダーだと思って注文して手元に届きましたら、スーパーカットホルダーでした。箱が綺麗で中身が出ていないサイトでしたので安いしイイやと。何と近所のラボがホルダーごと持っておいで、と快く現像引き受けてくれました。

まてよ、、

ならガラス乾板も、と欲が、、

以下、五反田の写真館主人がHPに書いている文言、コピペします。

曰く、

デジタルカメラも敵わない精細描写

ガラス乾板は、昭和30年代まで使われていたといいます。最大の欠点は落とすと割れることですが、撮ったものは耐久性、保存性、クオリティーに優れ、色褪せることがありません。

「ガラスのあと、薄いフィルムが登場しました。ネガフィルム、ポジフィルムなどがあります。フィルムは薄く軽く、携帯性に優れていて、24枚撮り、36枚撮りなどがあり連写も容易です。それに比べて、ガラス乾板は1枚ずつ撮る一発勝負。現像も大変です。ですが、保存性や耐久性は唯一無二で、デジタルではこれに敵う精度の表現ができません。解像度でいえば、画素数に換算できないぐらいの高精度の描写が可能です。ピントがぴったり合ったガラス乾板の写真は、どんな高性能の大判カメラにも敵いません。だから、天体写真などで長く使われてきたのです。ベテランの天体写真家の中には、ガラス乾板写真をやっていた方もいらっしゃいます」。

デジタルも敵わないと、殺し文句が、、

相談してみようと思いました。

失礼致しました。

ご投稿ありがとうございます。

中判シートフィルムを現像してくれるプロラボが見つかって良かったですね。特殊なサイズだと断られたり,時間や料金が余計にかかる事が多いので,好意的に引き受けてくれるラボは貴重です。

ガラス乾板は平面性と保存性が最高と思います。アグファ(ベルギー?)は,少ないニーズに応えて今でも中判(大名刺判)や大判(4x5, 5x7 in.等)のガラス乾板を提供しているようです。でも,現像の問題とモノクロネガのみの現状から,私は少し躊躇してます。モノクロポジが販売されるか,ポジ現像の簡単な方法が開発されたら検討してみたいと思います。

狸おやじ

狸おやじ  2023/05/16(Tue) 21:39 No.2243

2023/05/16(Tue) 21:39 No.2243

使用機材はマミヤプレス・スーパー23。

元々チェキバック用の実験体だったんですが、後部アオリのせいでかなり面倒な事が判明し普通に撮影に使ってたんですが、たまたまジャンク箱からシートフィルムホルダーを救出できたので、中判シートフィルム運用できるようにしてみました。

先日大名刺判のFomapan100を手に入れ、本日テスト撮影・現像までやってみました。

1枚は引き蓋が移動中にズレてガッツリ露光してましたが、2枚はとりあえず像が出てくれました。

また後日、うちでの現像方法なんかもコメントできたらと思っております。

その際はよろしくお願いします。

らいむら

らいむら  2023/05/20(Sat) 22:20 No.2244

2023/05/20(Sat) 22:20 No.2244

貴重な情報をご投稿いただきありがとうございます。マミヤプレススーパー23は,れんずまにあ様の詳しい解説「マミヤプレス」が機種別画像掲示板にあり,私も興味を持っておりました。今後ともよろしくお願いいたします。

大名刺判シートフィルム(Fomapan 100)の撮影と現像をされたのですね。素晴らしいです。写真を拝見するとマミヤの乾板用ホルダー(Type J?)をお使いと思いますが,大名刺判のフィルムが装着できるのですね。これはマミヤのホルダーをお持ちの方々に貴重な情報と思います。シートフィルムの現像法についても,お時間のご都合の良い時にお使いの方法やノウハウを教えていただけたら有難いです。よろしくお願いいたします。

狸おやじ

狸おやじ  2023/05/20(Sat) 23:47 No.2245

2023/05/20(Sat) 23:47 No.2245

狸おやじ様

いつも有難うございます。foma pan100のシートフィルムとりあえず2枚テスト現像上がってきました。スキャンしてみまして満足しています、、が現像料2枚で2400円。20世紀センチュリーの復活が近いので、リールを注文するつもりです。モノクロ楽しいですね。よろしくお願いします。

現像が綺麗にできて良かったですね。

一枚1200円は高いですが,大名刺判は特殊なサイズなので割高になります。私が調べた範囲では「プロラボサービスnet」が一番安く,一枚580円程(4x5"判の1割増,税込)とのこと。東京の中野近くにお住まいならお勧めです。私はモノクロネガのポジ(反転)現像を将来的に考えていて,それには専用リールも必要なので,20th Century Camaraの復活を待ってます。皿現像という手もありますが。

狸おやじ

狸おやじ  2023/05/24(Wed) 23:54 No.2249

2023/05/24(Wed) 23:54 No.2249

貴重な情報、ありがとうございます。

フィルムファンは苦労の連続です。それでも、じつくりと向き合う時間はデジタルにない世界ですね。双方、いいところを楽しみながら行きたいと思います。

これからも、宜しくお願い申し上げます。

拙宅にはいくらか転がっています。

でも大名刺シートフィルムがないので検証できない。

フィルムがあってもシートフィルムホルダがないので撮影もできない.

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/06/01(Thu) 20:21 No.2252

2023/06/01(Thu) 20:21 No.2252

狸おやじ様

いつも有難うございます。

ヤフオクでパターソンタンク用4×5シートフィルムホルダーを、3Dプリンターで作成して出品している方がいらっしゃいまして、試しに6×9シートフィルムホルダー作成は如何と質問しましたところ、落札の上寸法を指示して下さいと。価2700円。ただ、4×5は湾曲余裕ありますが、6×9はどうなんだろう。少し考えてみます。

なるほど。Kingの120用ベルトには入るかもしれないですね(フィルムの幅は63.5 mmです)。

試してみたい所ですが,私の手元にはKingのベルト式が無く,ヤフオクにも今は出ていないようです。

フイルム大好き様

ヤフオクの商品は,パターソン用の4x5スペーサー(4枚用)でしょうか。もし大名刺判のサイズで作ってもらえるなら好都合です。もし特注できるようでしたら是非お教えください。

狸おやじ

狸おやじ  2023/06/02(Fri) 00:00 No.2254

2023/06/02(Fri) 00:00 No.2254

必要な道具としては、

・現像タンク(120フィルム対応)

・輪ゴム(#14、折径約50mm)

・定着用バット

となります。

まず、タンクへの装填ですが当然暗室下で行います。

ホルダーからフィルムを取り出したら、膜面を内側にして長辺方向に輪ゴムをかけます。

輪ゴムをかけたら、現像タンクへ立てて投入。恐らく3〜4枚が限度です。

後は、各種薬品使って現像処理します。

当然反転撹拌はできないので揺らして撹拌させます。

また、輪ゴムをかけたまま定着させると跡が残るので(1敗)

停止まで終わったら輪ゴムを外しバット内で定着させます。

停止が完全にできてたら明光下で定着しても大丈夫です。

大分原始的ではありますが4×5とかでもやっている人はいますし、

ちゃんと膜面を内側にして輪ゴムをかければ傷が入ったりはしません。

らいむら

らいむら  2023/06/02(Fri) 23:00 No.2255

2023/06/02(Fri) 23:00 No.2255

はじめまして、宜しくお願いします。

ご投稿、拝読致しました。まさに、目から鱗の気持ちです。貴重なお知恵をいただき感謝です。ありがとうございました。

大名刺判シートフィルムの現像法を教えていただきありがとうございます。

輪ゴムを使う手があるのですね。便利な方法でとても参考になります。貴重な情報と写真をありがとうございました。

私はどうするかまだ思案中ですが,専用リール (20th Century Camera, No.2179) の再販が遅れる場合,ステンレスの薄板でホルダーを作る方法も考えています。考案者は「こぼうし」さんです:

https://koboshi.tokyo/2022/05/14/ptp116/

大名刺判なら横向きに3枚入り,液量も少なくて済む(?)かも。

狸おやじ

狸おやじ  2023/06/03(Sat) 09:36 No.2257

2023/06/03(Sat) 09:36 No.2257

先輩諸兄各位

ラボに、現像依頼故に達成感50%ですがFoma pan100の6×9シートフィルムテストです。拙宅の愛犬を撮ってみました。レンズは、テヒニコン180ミリ解放です。スキャナーのフィルムホルダーは、AZTEKのウエットスキャンです。やはり凝るなら、自家現像の上、暗室プリント作業したいとつくづく思いました。宜しくお願いします。

ご投稿ありがとうございます。

ロテラーらしい滑らかな階調と穏やかなコントラストで,ご愛犬の表情が豊かに表現されていると思います。

フォマパン100は,私はあまり期待していなかったのですが,この描写なら主力のモノクロフィルムとして使えそうです。貴重な情報を送っていただきありがとうございました。

Aztekのウェットスキャンは全く知りませんでした。

これはEpson等のフラットベッドスキャナーのガラス面に,特殊な(揮発性?)液体でフィルムを貼り付けてスキャンをする方法の様ですね。これならフィルムとの間の隙間やホコリによる散乱,ニュートンリング等を防いで綺麗にスキャンできそうです。専用のホルダーと液体(SMF2001)で$254は高価ですが,その価値はありそうです。これについても使い勝手やノウハウ,注意点等があればお時間のある時に是非お教え下さい。どうぞよろしくお願いします。

狸おやじ

狸おやじ  2023/06/11(Sun) 10:03 No.2264

2023/06/11(Sun) 10:03 No.2264

下手な写真をお褒めいただき、赤面の限りです。AZTEKですがEPSONマウントトレイ(何と日本製)69ドル、AZマイラーシート100枚セット84ドル送料91ドルでした。KAMIリキッドは危険物で航空便禁止物。成分調べましたら、イソプロビルアルコール、ナフサのようです。youtubeでZippoオイルを使っている外人を真似て、メーカーはダメと言っていましたが問題無くスキャン出来ました。まず、ジッポオイルをトレイにたらして、フイルムを置き又上からオイルを垂らしマイラーシートを被せて中の空気を抜き、ティッシュなどではみ出たオイルを拭き取ります。密着を確認してスキャナーにセットします。火気厳禁換気は、大事です。ネガもポジも大丈夫でしたが、自己責任です。国内でドラムスキャンしている会社に聞いてみようと思っていますがそのままです。シートフィルムは、カールしていないのでそのまま、スキャナーガラス面に位置決めして試してみましたら、結果は良かったです。元々ブローニーのスキャンに不満があり入手しましたが、エプソンのスキャナードライバーソフトにも不満があり、SilverFastというソフトで満足な結果を得る事が出来ました。何といっても、避けられないホコリの映り込みがクリックひとつで処理出来て驚きました。

何故エプソンが、このトレイを国内で販売しないのか、理由はわかりません。

あまり、お役に立てられない返信で恐縮しています。よろしくお願いします。

貴重な情報をありがとうございます。

そうですか,KAMIリキッド(SMF2001)は危険物なので航空便で個人注文ができないのですね。

試しに1本($50, 1L)購入したいと考えていたので残念です。イソプロピルアルコールは,試薬(99.9%, 1L)がアマゾンで1000~1500円で販売されてますが,残存物の影響を考えると少し心配です。どこか日本の業者がこのKAMIリキッドを輸入するか製造してくれるといいのですが...

マウントホルダーのエプソン製にも驚きました。エプソンは国内販売に手を抜かず,国内でもホルダーを販売して欲しいですね。私は120フィルムは主にカメラ店の専用スキャナーでスキャンしてもらってますが,高性能のホルダーが手に入るなら自前も検討したいと思います。いろいろ教えていただき感謝いたします。

狸おやじ

狸おやじ  2023/06/11(Sun) 21:12 No.2266

2023/06/11(Sun) 21:12 No.2266

いつも有難うございます。6×9シートフィルムの板の投稿からは、少し外れてしまいますが、フイルムドラムスキャンを受け付けているラボから以下の回答を得られました。

リキッドは、液体パラフィン(下剤)、薬局で手軽に入手できるそうです。下剤故、無害。揮発性も無いため、スキャン後は無水アルコールで清掃。

との事でした。近いうち試してみようと思います。よろしくお願いします。

貴重な情報をありがとうございます。

ドラムスキャナーでは液体パラフィンを使うのですね。流動パラフィンは屈折率がフィルムベースと近くて良さそうです。でも洗浄が必要ですね。無水エタノールをスキャンに使う手もあるかも。KAMIリキッドの代替品が見つかると良いですね。

狸おやじ

狸おやじ  2023/06/15(Thu) 21:29 No.2269

2023/06/15(Thu) 21:29 No.2269

しかし,アメリカの20th Century Cameraが2月の火事で営業停止した為,大名刺判シートフィルム用リール(No.2179)の供給がいつ再開されるか,目処が全く立っていない。

そこで,休日を利用して,シートフィルムを固定するためのホルダーを試作してみた。

これは以前(No.2257)紹介した「こぼうし」様が考案された4x5インチ用のステンレス製のホルダーで,パターソンの現像タンク(PTP115)に装着して使用する:

https://koboshi.tokyo/2022/05/14/ptp116/

上の図面をお借りして,大名刺判に合わせ0.67倍にスケールダウンしたホルダーを3つ作成した(図面)。シノゴ判は横向きに2枚入るので,大名刺判だと2/0.67=3枚入る。高さは7cm程で液量も少ない。ホルダーの配置と全体のイメージは,らいむら様の記事と写真(No.2255)を参考にさせていただきました。こぼうし様とらいむら様に感謝いたします。

図面:パターソンPTP115用の大名刺判シートフィルムホルダー.

狸おやじ

狸おやじ  2023/06/25(Sun) 16:54 No.2270

2023/06/25(Sun) 16:54 No.2270

0.1mmはシノゴ用の0.15mmより薄いが,ホルダーが小さいので強度は十分。これより厚いと加工が困難と思う。加工は結構難しいが,定規2つを使って折曲げ,直径2cmの丸棒で曲面を出した。切り口はサンドペーパー(#400)でバリを取り,ステンレス磨きで仕上げた。

写真:試作したステンレスホルダー

狸おやじ

狸おやじ  2023/06/25(Sun) 17:04 No.2271

2023/06/25(Sun) 17:04 No.2271

フィルムはホルダーに装填してからタンクに入れても良いし,タンクにホルダーをセットした状態で装填しても良いが,手探りで操作する場合,後者の方が楽と思う。フィルムはホルダーにしっかり固定されていて揺すっても外れないが,ホルダー全体は3つのパーツの反発力で支えられているので,逆さにして強く振ると(内径がテーパー状なので)落ちてくる事がある。回転攪拌なら問題ないが,倒立攪拌をする場合,ホルダー上部にリング状のストッパーを入れると良いかも知れない(今検討中)。

写真:フィルムホルダーとパターソンPTP115.

狸おやじ

狸おやじ  2023/06/25(Sun) 18:09 No.2272

2023/06/25(Sun) 18:09 No.2272

ご投稿、拝見致しました。驚きました。不器用な私にはとても無理な世界です。多分、指先怪我してしまうと思います。20thカメラの再開を待つつもりです。ありがとうございました。

確かにホルダーの工作は面倒で,あまりお勧めできません。私も専用リール(QL69-P)を購入するまでの「繋ぎ」と考えています。(液量はどちらも500ml必要なので,6枚現像できるリールの方がメリットが多い。)

倒立攪拌時にホルダーを保持する「円環状ストッパー」をステンレス板(幅29x300mm)で試作しました。アクリル製のビスを3箇所付けて,筒との間隔を5mm程空けるスペーサーにしてます。これでホルダーの脱落は防げますが,あまりスマートではないですね。

写真:ステンレス製の円環状ストッパー.

狸おやじ

狸おやじ  2023/06/30(Fri) 22:50 No.2274

2023/06/30(Fri) 22:50 No.2274

ストッパーなんですが、リールの軸と密着する方だけを使って簡易的にストッパーとするのはいかがでしょう。リールの外径で足りるかは寸法が取れないので、実際できるかどうかわからないんですがいかがでしょう?

らいむら

らいむら  2023/07/01(Sat) 10:41 No.2275

2023/07/01(Sat) 10:41 No.2275

早速試してみると,ご指摘の通りで,軸に圧着する側のリール(片側)を接合部を下向きに取り付けると,ホルダーのストッパーとして上手く機能します。逆さにして振ってもホルダー(フィルム)が落ちなくなり,自作のストッパーよりスマートで安定感があります。軸の付け忘れ(露光)の心配もなくなり,一石三鳥のアイディアです。セッティングの様子を写真で示します。

素晴らしいアイディアをありがとうございました。

写真:リール(片側)をストッパーにしたセッティング.

狸おやじ

狸おやじ  2023/07/01(Sat) 11:29 No.2276

2023/07/01(Sat) 11:29 No.2276

現物合わせしてみると、ベルト幅がフィルムに対して狭く,アパーチャーの中までベルトの凹凸が入ってくるため、画面にベルト式の特徴の未現像スポットが入ってくることになります。

あるいは小名刺ならいけるのかもしれませんが、大名刺のフォーマットサイズが120にくらべてかなり幅広なことがよくわかりました。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/07/01(Sat) 12:21 No.2277

2023/07/01(Sat) 12:21 No.2277

そうですか。キング現像タンクの120用ベルトは,大名刺判には幅が足りないのですね。残念です。大名刺判は幅が63-64mmなので,120より2-3mm広いのが原因と思います。貴重な情報をありがとうございました。

今の所,中判シートフィルムが装着できるリールは,2つ選択肢があるようです:

1. Jobo 2509n(6x9cm~4x5in.対応,6枚装填,現像タンク2520以上)

2. 20th Century Camera QL69-P, QL23-P

(69は大名刺判,23は小名刺判,6枚装填,現像タンクPaterson PTP 115以上)

Joboの2509nは汎用型で良さそうですが,2500シリーズの大型タンクが必要。20th Century Cameraは火事で営業停止中。再開がいつになるか分かりません。

なかなか上手く行かないですね。

狸おやじ

狸おやじ  2023/07/02(Sun) 10:00 No.2278

2023/07/02(Sun) 10:00 No.2278

れんずまにあ様

いつも有難う御座います。諸先輩の智恵と工夫、実践に対して頭が下がります。不器用自覚の自身に、いつも付きまとう、ガラス乾板の現像方法。プラ枠でパチンとハマリ、タンクで行ければいーなと、朧げながらイメージしていました。そうか、ステンレス枠でスッとセットできればと、、いずれ、現物手配できたら考えてみようと思うに至りました。無いものに対する克服意欲が湧いてきました。まだまだ道のりは向こう千里ですが、ゆっくり楽しむつもりです。ありがとうございました。

確かに,ガラス乾板(6.5x9 cm)の固定にステンレス製のホルダーが使えるかもしれません。ただしPTP115の場合,横向きだと2枚しか入らない。3枚以上セットするなら縦位置が良さそうです。ガラス乾板の重さを考えるとステンレス板は0.2mm以上の厚さが必要と思います。どこか板金加工してくれる所が見つかると良いですね。

狸おやじ

狸おやじ  2023/07/04(Tue) 20:35 No.2280

2023/07/04(Tue) 20:35 No.2280

うまく行ったようで何よりです>リールでストッパー

リールを大名刺判の幅まで拡張できるように改造するのも考えたのですが、

リールの気泡抜きの隙間にフィルムが引っかかって、複数枚入れるの結構面倒だなと思って諦めました。

後、小名刺判〜4×5まで対応の現像タンクを見つけたんですが、

(https://www.bhphotovideo.com/c/product/63620-REG/Yankee_YACF45_Cut_Film_Daylight_Developing.html)

大名刺判でも32oz(約950ml)の液量が必要なのと、純粋に作りや品質が大分雑とのレビューがあるので中々手を出しづらいですね……

1回で12枚現像できてこの値段という意味では、コスパはいいんですけどね。

らいむら

らいむら  2023/07/07(Fri) 09:08 No.2281

2023/07/07(Fri) 09:08 No.2281

ご紹介いただいた現像タンクは,シートフィルムを12枚まで現像できるのでコスパが良いですね。4x5"判の場合,MOD54もQL45-Pも6枚上限で液量が約1Lなのでメリットがあります。ただ,大名刺判にはもう少し小型の物,例えばSP-445の縮小版があると良いですね。No.2270でご紹介したこぼうしさんは,4x5”判の500ml現像タンクを自作される計画のようで,色々工夫される方が多いようです。

貴重な情報をありがとうございました。

狸おやじ

狸おやじ  2023/07/08(Sat) 10:42 No.2282

2023/07/08(Sat) 10:42 No.2282

真摯なご投稿、感謝しています。ど素人からの質問です。3Dプリンタで作成できないものか、3Dプリンターがどのようなものか知らずに考えてしまいました。6×9フィルム ガラス乾板ホルダー並びにタンクとか、どうなんでしょうか?フィルム砂漠彷徨ううちに陽炎の様に浮かび上がってしまいました。どなたか、この辺のエキスパートがいらっしゃったら、ご意見いただければ幸いです。失礼致しました。

一般家庭用の3Dプリンタは細いフィラメントを積み上げて造形しますが、層の間に隙間が出がちで、液体が間から漏れます。ですので、タンクの外側を作るのは難しいと思います。造形の形状の自由度もさほど高くない(オーバーハングとか作りにくい)という問題もあります。

作るとすればSLS方式という、ナイロンの粉末をレーザーで焼結しながら造形するタイプのものがいいと思います。500万円ほどからですので個人で購入するのは難しいですが、出力サービスではメジャーな方法です。ナイロンのため化学的にも安定感が高いということもあります。ただ、表面がザラッと仕上がるので、蓋と組み合わせる部分で水密性が出せるかというのは問題になりそうです。硬さと柔軟性のバランスも良くて使いやすいのですが。

液体が出し入れできて、漏れにくく、でも光は入らない、という条件の造形が難しいため、できればタンク本体は既存品を使い、中子だけを3Dプリンタというのがいいかなと思います。細部や強度がちゃんとした成形品より劣るのですが、あまり密度や枚数を欲張らなければ作れるんじゃないでしょうか。

ひうら

ひうら  2023/07/09(Sun) 00:40 No.2285

2023/07/09(Sun) 00:40 No.2285

ご投稿と貴重な情報をありがとうございます。

3Dプリンターは魅力的です。6x9用のレンズボードも,eBayに3Dプリンター製が20ドル程で出ていて興味を持っていました。日浦様が仰るように,精度や漏水等を考えると固定用のホルダーを検討するのが良いと思います。ヤフオクに出ている「シノゴ現像用スペーサー」(4枚用)も3Dプリンター製のようです:

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h1094533217

このスペーサーの縮小版(大名刺/小名刺判)が作れないかと,出品者に打診したことがありますが,返事がありませんでした。やはり数が揃わないと販売側の魅力が少なくて難しそうです。マイナーな規格の場合,使う側が自分で作るしかないですね。

狸おやじ

狸おやじ  2023/07/09(Sun) 13:00 No.2286

2023/07/09(Sun) 13:00 No.2286

狸おやじ様

日浦様、はじめまして、宜しくお願い申し上げます。

早速に、ご指南をいただき有難うございました。確か、ニッコール21ミリレンズ用リアキャップ3Dプリンター製の販売サイトを何処かで拝見し、もしやと思っていました。

そうだったんですね。父の形見のS3に21ミリと考えて頓挫したままです。タンクは無理そうですが、ホルダーがあれば是非欲しいと思います。ご検討いただければ幸いです。

失礼致しました。

その1つは,古典的現像液(ロジナール等)を高希釈して攪拌を制限して現像することで画像のシャープネスを上げる技法である。

この技法には,「東京オルタナ写真部」や写真用品販売店「Silversalt」のサイトを見てから興味を持っていた。しかし,その理屈が私には理解できていなかった。最近イギリスのJohn FinchさんのYouTube動画を見て,これが化学反応物質の遅延拡散により画像の濃淡の境界(エッジ)を強調する技法と理解したので,その概要を紹介したい。(これは既に写真現像の専門家の間ではよく知られている常識かもしれません。その場合ご遠慮なくご指摘ください。)

YouTubの動画(Mr. John Finch, Pictorial Planet):

https://www.youtube.com/watch?v=Bu3jUchq7u0&t=844s

ロジナールを使った静止現像画像の例(都丸修さん,OPA 312):

https://opa312rei.exblog.jp/26548094/

狸おやじ

狸おやじ  2023/07/16(Sun) 11:06 No.2288

2023/07/16(Sun) 11:06 No.2288

この傾向は,大判や中判よりフォーマットの小さいライカ判(35mm)フィルムカメラの普及に伴ってより顕著になった。コダックのD-76,富士フイルムのミクロファイン ,アドックスのアトマル49等はその代表的な例と思う。これらの現像液は,フィルムの露光状態を忠実に再現した精細なネガ画像を出力する。しかし,モノクロで色彩を失ったこれらの画像は,ともすると眠たげでインパクトに欠けた画像と感じられることも多い。

一方,アグファが1888年に発売したロジナール(ロディナル,Rodinal)は,粒状性の荒い古典的な現像液で,作り出されるネガ画像は大伸ばしに耐えない。しかし,ロジナール特有のキレがあるシャープな画像は昔から定評があり,名前や商標を変えながら100年以上も作り続けられてきた(Rodinal -> Adonal, APH09, R09)。ロジナールは,画像全体の平均コントラストを下げる「イコライジング」の効果に加え,局所的な濃淡の境界(エッジ)のシャープネスを上げる効果を持つ。これら2つの効果は,現像液に含まれる化学反応物質(現像主薬)の濃度が低い程,拡散係数が小さい程,温度が低い程,現像液の攪拌を抑える程,顕著になる。これは,現像中のフィルムの露光部(明部)の上層に化学反応物質が枯渇した「拡散境界層」が形成される為で,露光部上にある程度の厚さの「拡散境界層」ができることで露光部の現像速度が抑えられ「イコライジング」の効果が働く。一方,未露光部(暗部)には拡散境界層ができない為,明部と暗部の境界(エッジ)には拡散境界層が急減する領域ができ,暗部から明部へ向けた化学反応物質の拡散が生じる。この水平方向の濃度拡散(*)が,局所的な濃淡のコントラスト(シャープネス)を増加させる。この局所的なシャープネスの増加は,拡散境界層が厚い程顕著になる。ロジナールのように分子量が大きく拡散係数が小さい現像主薬(p-アミノフェノール)を高希釈し,低温度で長時間かけて無攪拌で現像する事で,露光部上層に十分な厚さの拡散境界層が形成され,その結果,濃淡の境界のシャープネスが増加する。しかし,拡散境界層が極端に厚くなり,その厚さが濃淡の空間的スケールよりも長くなると,局所的なシャープネスを上げる効果は消滅する。

ロジナールでの推定はまだ試みていないが,ロジナールを50~100倍に希釈して長時間かけて静止現像すると,数ミリ程度の拡散境界層が形成され,そのスケールと同等かそれ以上の波長(空間的周期)をもつ明暗のコントラストが強調されると予想される。このような局所的なコントラストの強調は,露光状態の忠実な再現(画像化)という意味では好ましくない。また,ネガ原画でのシャープネスの強調を印画紙の現像過程で繰り返すと,シャープネスは逆に(エッジが分離する為)低下する可能性がある。しかし,明部と暗部の境界を強調して認識する性質は,我々の目の網膜の色覚細胞にも(その非線形的応答特性から)あると予想され,適度のシャープネスの強調は我々の心理的な画像認識と一致する。上の都丸さんの画像描写に心を打たれるのは,そこに原因があると私には思われる。この局所的なシャープネスの増加による明部輪郭の強調は,上の動画のFinchさんによれば,"Rodinal glow"(ロジナールの輝き)と呼ばれている。

*) ここでは,還元効果のある「フレッシュ」な現像主薬の濃度拡散を考えている。臭化銀を還元させることで還元効果を失い「疲弊」した現像主薬は,ロジナールでは回復させる薬剤が含まれない為,その挙動は現像に影響しない。

狸おやじ

狸おやじ  2023/07/16(Sun) 17:51 No.2289

2023/07/16(Sun) 17:51 No.2289

まず,分子量が大きく拡散係数の小さい現像主薬を使う必要があり,その為に画像の粒状性が悪化する。これを防ぐには,反応速度を減らすように高希釈で低温度で現像を行う方法があるが,その効果は限定的と思われる。より簡単な解決法は,35mmより大きいフォーマットのフィルムを使って最終画像への拡大率を下げることで,その意味で中判~大判のフィルムは最適と思われる。

もう1つの問題は,上に書いたように,局所的なシャープネスを上げる為に拡散境界層の厚さを極端に厚くすると,その厚さより小さなスケールの明暗を強調できなくなり,逆に強調効果が減少すること。これについては,フィルムや現像の専門家が多くの現像データを集めて解析する中から,希釈率や現像時間の最適条件と攪拌の時間間隔を提案している。しかし,この条件もフィルムのサイズに依存する。大きいフォーマットのフィルム(印画紙)になる程,厚い拡散境界層でも明暗のコントラストを強調したシャープな画像を(相対的に)細かいスケールで作り出せる可能性がある(*)。

つまり,ロジナール等の古典的現像液を使って画像のシャープネスを上げる技法(Rodinal glow)は,35mmより大きなフォーマットのフィルムに適していて,より広い範囲で活用できる可能性がある。私がこの技法を,中判モノクロフィルムで試したい理由はここにある。エルンスト・ライツが創始し普及させた35mm写真フォーマットの呪縛に対する「アンチテーゼ」としたい。

*) 局所的なシャープネス(アキュータンス)を上げる技法として,「アンシャープマスク」(ボケ画像)を使う方法が知られている。この技法は,原画に対して,ある特定の波長(標準偏差)のガウス誤差(ボケ)を含む画像(アンシャープマスク)を人工的(アナログ又はデジタル的)に作り,その画像を原画から差し引く事で画像全体のダイナミックレンジを下げ,ある特定の波長の成分の濃淡を相対的に強調する。この技法と化学反応を使った希釈現像との違いは,前者はある特定の波長成分を強調するのに対し,後者は拡散境界層の厚さを制御することで,強調するスケールとその範囲を連続的に調整できる点にある。もう1つの違いは,前者はシャープネスを上げる操作により画像全体のダイナミックレンジ(画像情報)が減少し画質が低下するのに対し,後者は化学反応自体を制御している為,画像全体のダイナミックレンジにほとんど影響を与えない(画質が低下しない)点にある。

写真:古典的現像液: Adox Adonal (Rodinal), Spur Silversalt.

狸おやじ

狸おやじ  2023/07/16(Sun) 21:13 No.2290

2023/07/16(Sun) 21:13 No.2290

大フォーマットのシートフィルムから外れてしまいますが、私もロジナール高希釈を数年前から使用しています。

確かにロジナールは粗粒子になりますが、コピーフィルム超軟調現像で一般使用する目的で高希釈(目下416倍)24度45分(攪拌10分おき)を行っています。

その現像条件で、フジミニコピーHR2での感度はEI12-20程度。

作例:コンタックス167,18mmf4, f8,AE,EI12

コピーフィルムは元々粒状性に優れているため、多少粗粒子になっても十分良好なプリントが得られます。HR2の場合、引き伸ばしフォーカススコープで、全紙伸ばしでも粒状が見えないので、黒白のエッジ部分で商店合わせせねばならないほど。

軟調の度合いにおいては、昨今の軟調専用現像液のほうがより一般フィルムに近いガンマと、実用的な感度を出せますが、価格と手軽さの点で結構ロジナール(私は主にR09)を使うことが多いのです。

ロジナールを含め希釈現像液のエッジ効果について、理論的に解説していただき、なるほどそういうメカニズムで現像が進行しているのだなと得心がいきました。

狸おやじ様のご指摘の通り、大面積のシートフィルムで、粒状性の心配をせずに画面全体の、生理的に心地よいイメージングを目指すためにロジナールを使うのは大変理にかなっていると思いました。

なにより高希釈のため現像液のコストがたいへん節約できます。(最近入手が難しいのが問題ですが)

ただし、私はシートフィルムをとりあえず皿現像(手で)で行おうとしていて、45分とか1時間の現像時間は耐えられません。これはタンク現像に限って可能ではないかと。

何枚か現像成功したら、タンクでもできるように考えています。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/07/18(Tue) 00:44 No.2291

2023/07/18(Tue) 00:44 No.2291

ロジナール416倍の高希釈現像には驚きました。

確かに超微粒子で高硬調のコピーフィルムを,ロジナールの高希釈溶液で現像すれば,全体は標準的な軟度になり,細部はエッジの立ったシャープな画像になり,しかも粒状性は最小限に抑えられます。これは1石3鳥の素晴らしい方法で,しかも経済的ですね。ご投稿の写真を拝見すると,落ち葉のシャープな輪郭に加え,葉全体や枝が輝くような描写もあり,正に「ロジナールの輝き」と思います。木の背景の木漏れ日の描写も素晴らしく,見ているだけでワクワクします。画面全体のバランスも良好で,これは10分毎の攪拌が効果的なのかなと考えています。

私の素朴な予想では,ロジナールで超高希釈現像をする場合,数10分で拡散境界層の厚さが10mmを超えそうで,35mmフィルムには不向きかと考えていました。しかし,強制攪拌により境界層の厚さが1ミリ程度に減らされるので,攪拌を10分間隔で繰り返すことで,境界層の発達を抑制して細かいスケールに適度のシャープネスが作られているように思います。つまり,フィルムサイズや希望のシャープネスのスケールに合わせて攪拌間隔を調整することで,好みの結果を出せそうな気がします。

富士のミニコピーHR2は懐かしいですね。もう入手できないのが残念です。少し調べると,アドックス CMS 20 IIもコピーフィルムの様です。120フィルムもあるようなので,購入ルートを探しています。

狸おやじ

狸おやじ  2023/07/18(Tue) 20:50 No.2293

2023/07/18(Tue) 20:50 No.2293

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/08/03(Thu) 18:54 No.2295

2023/08/03(Thu) 18:54 No.2295

ご投稿ありがとうございます。

ネオパン100の大名刺判を初めて見ました。フィルムホルダーも集まって試写が楽しみですね。リンホフテヒニカ23/70のピントグラスバックは,グラフレックスの23ホルダーと互換という情報があり,ホースマンやマミヤプレスのホルダーが使えるかもしれません。その辺も何か分かりましたらお教えください。

狸おやじ

狸おやじ  2023/08/04(Fri) 21:39 No.2297

2023/08/04(Fri) 21:39 No.2297

で,取り敢えず35mmを試したいと思い,20年振りに35mmフィルムを購入してみた。

カメラはコンタックスG1と,ビオゴン28mmとゾナー90mmを防湿箱から復活させた。ビオゴンは高解像度の優れたレンズだが,コントラストが強すぎてカラーポジでは使い難い。モノクロの軟調現像ならベストフィットだろう。現像はロジナールの高希釈(x200)を考えているので,実効感度はISO10程。この感度だと中判は厳しいが,明るいレンズ付きのコンタックスなら手持ちで楽しめそうだ。

写真:Adox CMS 20 II Pro, Contax G1.

狸おやじ

狸おやじ  2023/08/07(Mon) 23:15 No.2298

2023/08/07(Mon) 23:15 No.2298

私はCMS20IIと専用現像液はストックしていますがまだ露光していません。

他サイトで使った作例を拝見すると、専用現像液AdtachIVの1:14,EI20でもかなりガンマが高く、使い方が難しそうでした。

私が頻用するMinicopy HRII + R09x416でも若干ガンマが高すぎます。これを200倍程度にするとさらにガンマが高くがちがちになってしまいます。また500倍以上だと現像時間を1時間以上延長しても十分な濃度が出ないため、x416(0.6ml+250ml水)EI12-20におちついたところです。

CMSは多少柔らかいのかもしれませんが,x200でどこまで出るか、ですね。

昨今の新しい軟調現像液はさすがに優秀で、Rollei RLCではHRIIでもEI25くらい出ますし、

Kodak Technical Pan+Rollei Low contrast現像液ではほぼ一般フィルム同等のガンマとEI40-50の高感度が可能でした。

とはいえ手軽で安価なRodinalの結果を大変期待しています。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/08/08(Tue) 17:22 No.2299

2023/08/08(Tue) 17:22 No.2299

コピーフィルムは,専用軟調現像液(アドテックIV)でもコントラストが出過ぎる事があるのですね。とすると,CMS 20 IIとContax/Biogonの組み合わせは適当でないかもしれません。

私が参考にしたのは,Digital truth photoの現像データです:

https://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=Adox+CMS+20%25&Developer=&mdc=Search&TempUnits=C&TimeUnits=D

このロジナールの欄を見ると,200倍高希釈の注釈には「連続トーン」とありますが,100倍には注釈がありません。なので,200倍なら良いかと考えました。私の予想では,高希釈にして攪拌を抑える程「拡散境界層」が発達し,イコライジング効果が効いて全体のコントラストが抑えられると思います。ただし,その分実効感度(EI)は下がる。本当は,好みのガンマやコントラスト,シャープネスに合わせて希釈率や現像時間,露出量,攪拌頻度等を調整すべきかもしれません。モノクロ現像は奥が深いですね。

狸おやじ

狸おやじ  2023/08/09(Wed) 20:19 No.2300

2023/08/09(Wed) 20:19 No.2300

他サイト投稿では、当初Cafferolをお使いになっていて2トーンに近いほどガチガチでした。

その方は一般フィルムをCafferolで現像されていて、当初Adtechが品切れだったので使われたようでしたが、degitaltruthのサイトにCafferolのチャートも載っていたので多分参考にされたと思います。(私も愛用しているサイトです)

つまりdegitaltruthのデータは、クリティカルなところでは鵜呑みにできないのではないかと思っています。もちろん初めての組み合わせでは出発点にするのではありますが。

手前味噌ながら私は初めての特殊現像ではハーフサイズカメラ(ニコンFM10ハーフ+Aiニッコール50mmf1.4)で室内コントラストチャートを段階露光し、途中切り出しで現像、ゾーンがすべて再現された条件を基準に、屋外撮影で輝度差が大きな被写体を検証し、最終的な現像条件にしています。(テストにあまりたくさんフィルムを使いたくないところ、ハーフならかなり大胆にコマを使えますので)

コピーフィルム軟調現像では、結構チャートより実写の方がシビアになる印象を受けています。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/08/10(Thu) 00:35 No.2301

2023/08/10(Thu) 00:35 No.2301

確かにDigitaltruthphotoの現像チャートは,不正確なデータを含んでいると思います。

投稿データを集計して作られたデータベースの為,投稿者がフィルムの軟調/硬調現像を理解していない場合もありますし,検証が不十分の可能性もあります。SilversaltのTim Moogさんは正確なフィルムテストに基づいた現像データを公開していますが,ロジナールの高希釈現像のデータは少ない。本当は,れんずまにあ様のようにコントラストチャートの段階露光から最適解を見つけたい所ですが,今の私はそこまで余力がありません。

取りあえずCMS 20 II(35mm)を使い,状況に応じて±0.5~1EVで試写しています(EI=10)。Contaxはオートブラケティング機能付なので,こういう時は便利です。

狸おやじ

狸おやじ  2023/08/11(Fri) 09:58 No.2302

2023/08/11(Fri) 09:58 No.2302

ようやくホルダーに装填しました。

ホースマンの1枚入りはモルトが粉々に劣化しており、1つは使われた形跡がない状態にも関わらず、モルト貼り替えしないと使えません。追々やります。

リンホフ2枚入りはどちらもモルトに頼らない構造でありがたい。

単純な方はリスコやフィデリティと同じ構造なのでスムーズにシートが入りました。

もう一つの開閉ロックつきは非常に凝った作りでさすがリンホフと感心しましたが,ダークバッグの中で全然シートが入らないので焦りました。

かなり苦しんだ挙句、スプリングで圧迫されているプレッシャープレートを指で押さえながらシートを入れることに成功。なるほどそうなってるのか。

正しい方法かどうかわ断言できませんが、苦しまれる方がおられたらTIPsとして報告します。

まずは焦点位置がリンホフのピンとグラスと一致しているかテストしました。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/08/11(Fri) 22:22 No.2304

2023/08/11(Fri) 22:22 No.2304

リンホフのフィルムホルダーや本体は,モルトプレーンが使われていないのが良いですね。

耐久性のない素材は一切使わないというリンホフの姿勢は,やはり偉大だと思う。(京セラContaxにもモルトが使われていて酷い目に遭いました。)

確かにリンホフの初期型のダブルホルダーは,フィルム装填が少し難しい。引き蓋を引くとロックが外れてフラップが(新品なら自動で)開き,ガラス乾板でも装填できるのは良いが,圧板がバネで押し付けられているので,圧板を指で押さないとスムーズに着脱できない。その分,サイドにはフィルム取り出し用のレバーがあり,フィルム(乾板)を取り出す時に便利で,フラップを閉めた状態なら,レバー操作で中にフィルムがあるかどうかを確認できる(リンホフテヒニカ23,No.2064)。凝った作りのホルダーですが,ガラス乾板の需要が減る中で,圧板とイジェクトレバーを省略したタイプ(リスコやフィデリティーと同仕様のスーパーカットフィルムホルダー)に代わっていったようです。

狸おやじ

狸おやじ  2023/08/12(Sat) 17:25 No.2306

2023/08/12(Sat) 17:25 No.2306

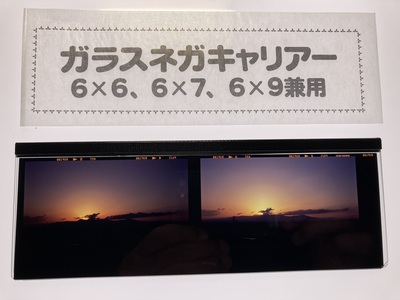

いつも有難うございます。今日、新宿ヨドバシフイルム館でこんな品見つけました

。6/6、6/7、6/9兼用ガラスネガキャリア。550円でした。プリント用デスとは店員言いましたが、購入。早速ポジを挟んでスキャナーでテストしてみました。EPSONのホルダーに満足せずあれこれ試して、何とコレが良かったです。ライトボックスに置くにも気軽です。とりあえず、小さな事で申し訳ありません。

中判大判は平面性に悩むこともありますから、貴重な一品です。

ニュートンリングはいかがですか。

4x5以上の大判シートフィルムのスキャンに少し悩んでいまして、その辺の製品もあればいいなと思っています。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/09/02(Sat) 23:01 No.2325

2023/09/02(Sat) 23:01 No.2325

ありがとうございます。ニュートンリングについては、心配していましたが、なんと無事にスキャン出来ました。価格を考えると驚きです。引き伸ばし機用ネガキャリアですからそうなのかなと思いました。4/5用は有りませんでしたが、35用も有りました。ネット通販ても同価格でした。先ず報告申し上げます。よろしくお願いします。

たぬきおやじ様

いつも有難うございます。最近、耳にした話を一つ。コンパーシャッターのオーバーホールで、東京九段下のToyoの社長にお世話になっています。2/3なんか使う人います?と伺い驚きました。プロが何人か。と、、4/5も。アサイメントは、デジタルバックで済ませ展覧会用、作品としては、フィルムだそうです。やはり、と思いました。失礼いたしました。

ガラスキャリアーとオーバーホールの情報をありがとうございます。

Toyoカメラサービスの儀同さんには私もお世話になっています。

古いコンパーシャッターを修理してもらったのですが,修理に加えて(無料で)シャッター速度を計測してくれました。古いレンズやシャッターを使う者には有難いサービスです。

狸おやじ

狸おやじ  2023/09/05(Tue) 19:36 No.2328

2023/09/05(Tue) 19:36 No.2328

アメリカの20th Century Cameraが製造しているQL69が候補の一つだが,今年2月に起きた火災で営業停止中で,いつ販売が再開されるか見通しがつかない(No.2179)。この製品を扱っている店をネットで探した所,ドイツのSchwarzweiss Fotolaborに若干の在庫があるようだ(*)。ここはモノクロ専門のプロラボだが,若い写真家の育成もしていて,20th Centuryの販売代理店でもある。担当のThomas Ochsさんに問い合わせた所,今は日本への販売をしていないとの事。そこを何とかとお願いした所,手数料と送料(25ユーロ)で発送してくれるとの返事。製品価格(54.74ユーロ)と合わせても妥当な金額なので試しに注文してみた。(オンラインサイトでは日本への発送オプションをサポートしていないので,興味のある人は各自直接お問い合わせください。)

*) https://schwarzweiss-fotolabor.de/en/produkt/ql69-p-6-5x9cm-2%C2%BDx3%C2%BD-quick-load-6-sheet-film-reel/

写真:Quick Load Film Developing Reel, QL69-JP.

狸おやじ

狸おやじ  2023/09/05(Tue) 20:48 No.2329

2023/09/05(Tue) 20:48 No.2329

フィルムは,約10 mmの間隔でラセン状に装填される。等間隔で10 mmの余裕があるので高希釈の静止現像にも向くと思う。一回の現像に必要な液量は約500 ml。一枚当たりの液量は80 mlで,薬剤の利用効率も高い。超高希釈現像(200~400倍以上)の場合,現像液の最低使用量を満たさない事があるが,フィルムの数を減らせば対応できる。その意味で,ロールフィルム(120/135)より現像条件の自由度が大きい。

写真:シートフィルムの装填状況 (下はJobo用のO-ring).

狸おやじ

狸おやじ  2023/09/05(Tue) 21:05 No.2330

2023/09/05(Tue) 21:05 No.2330

いつも有難うございます。到着したのですね。そうですか、基本日本には非対応の中、お見事です。ホルダーをラボに出せば2枚現像て2400円取られることを考えると大活躍しそうですね。道筋を作ってくださり感謝です。ありがとうございました。

Schwarzweiss Fotolaborには,ウェブサイト下の"Contact"から連絡できます。担当者(オーナー)のThomas Ochsさんは気さくな人なので,多少の融通は利くと思います。もし相談される場合,日本の知人から情報を聞いたと書いていただいて構いません。

狸おやじ

狸おやじ  2023/09/08(Fri) 20:36 No.2333

2023/09/08(Fri) 20:36 No.2333

いつもお世話になります。ql69の貴重な情報を頂き、早速contact欄から問い合わせを致しました。日本の知人からも紹介をいただいた旨を書いたつもりですが、返答無し。因みにカートに入れチェックアウト迄は行けましたが送料が対応していなくダメでした。もう少し待ってみようと思います。まずは、途中経過報告です。

お世話になります。

お陰様で返信が来まして、無事に完了出来ました。ありがとうございました。

なんでも、在庫が最後の一つとか。危なかったです。到着が楽しみです。

QL69-JPの注文ができて良かったですね。到着が楽しみです。

Thomas Ochsさんも,日本から新しい注文が来て喜んでいると思います。恐らく現在世界に数個しかないQL69-JPの内の2つが日本に集まりつつある様です。大事に使いましょう。

狸おやじ

狸おやじ  2023/09/29(Fri) 20:23 No.2355

2023/09/29(Fri) 20:23 No.2355

お世話になります。お陰様で、9月28日に発注した、20thーcenturyのリールが届きました。まさか、手に入るとは。試しにフイルムをセットしてみましたが、スムーズに出来ました。大感謝です。ありがとうございました。

取りあえず,撮り終えていた120フィルム(Rollei Retro 80S)2本をロジナールで現像。『ロジナールの輝き』(No.2288-2293)を期待して,Digital truth photoのデータ(No.2300)を参考に,100倍の高希釈で20°C,60分間の準静止現像(10分毎に1~2回の倒立攪拌)を試みた。

結果は初めての高希釈現像にしては良い方と思う。サンプル画像を添付します。春の終わりの茅葺き民家で,手前は生活感満載の駄作だが,屋根の茅の一本一本が非常にシャープに表現されていて迫力がある。全体のコントラストは控え目で,陰の部分の黒つぶれも少ない。同じ場所でベルビア100でも撮影したが,白飛びと黒潰れが酷く,細部のシャープネスもモノクロームに負けていた。機材はテヒニカ23IV,レンズはHeliar 105mm/F4.5,f11,SS=1/50。フォーマットは6x7 cm。

今大名刺判のFomapan 100も撮り進めていて,高希釈現像の比較結果が出たら報告します。

写真:A traditional thatched house (Heliar 105 mm, Rollei Retro 80S, Rodinal 1:100).

狸おやじ

狸おやじ  2023/11/01(Wed) 22:43 No.2392

2023/11/01(Wed) 22:43 No.2392

因みに,ベルビアはプロラボに現像を依頼し,業務用スキャナ(ノーリツプレシジョン)でスキャンされた画像の画素数を1/4程に落として出力。モノクロは,エプソンGT-X970に自作ホルダーとSilverFast9で,3200 ppiで読み込んだ画像から同様の画素数で出力。どちらもソフトウェア上で画像修正を加えていない。

写真:Same as above, but shot with Velvia 100 (RVP).

狸おやじ

狸おやじ  2023/11/02(Thu) 20:15 No.2394

2023/11/02(Thu) 20:15 No.2394

素晴らしい作例、ありがとうございます。特にモノクロの作品には仰天しました。仰るほど、ベルビアの方もいいじゃないかと。未だT-maxデベロッパーの封を切らない初心者にはまさに迷宮の入り口に立たされているようです。何はともあれ、自家現像試さなければと思っています。ありがとうございました。

モノクロとカラーは人により好みが分かれると思います。私は昔からモノクロ写真が嫌いで,これは高校時代に体験したネオパンSSの「眠たげな」画質が原因です。その後,カラーポジ(コダクローム,エクタクローム,フジクローム等)のシャープで濃厚な描写が気に入り,40年近く使ってきました。今もフィルムのメインはベルビア/プロビアです。

しかし,数年前に「東京オルタナ写真部」のサイト(*)を見てから考えが変わり,今はモノクロ写真の絵画的(ピクトリアル)な表現にも興味があります。今後中判や大判もデジタル化していく中で,モノクロ(フィルム)の存在価値は,化学物質の拡散過程を制御して自由な表現を実現する所にあると考えています。私が好きな写真家ウジェーヌ・アジェも静止現像の先駆者の一人です。ともあれフィルム写真は自分の趣味なので,肩肘張らずに楽しみたいですね。

*) https://tokyoaltphoto.com

狸おやじ

狸おやじ  2023/11/06(Mon) 20:35 No.2408

2023/11/06(Mon) 20:35 No.2408

戦前の中型の乾板式蛇腹カメラ(ハンドカメラ)は,ほぼ全てシートフィルムが使えるはずだが,情報が少なく確認も難しい。そこで,現在でも入手が可能と思われる戦後のテクニカル(プレス)カメラとシートフィルムホルダーの情報を掲示します。

(他にも情報があればお教えください。新情報が入り次第,情報を更新します。)

・ リンホフ テヒニカ23(III-V),テヒニカ70,テヒニカプレス23,テクニカルダンS23

これらの4機種には専用ホルダー(ダブルホルダー/スーパーカットフィルムホルダー,大/小名刺判)が使用可能。

ダブルホルダーはシートフィルムかガラス乾板が装填でき,スーパーカットフィルムホルダーはシートフィルムのみ装填可能。

未確認だが,グラフィック規格のフィルムホルダー(小名刺判?)が使えるとの説明が取扱説明書にある。

・ マミヤ マミヤプレス G/S/スタンダード/スーパー23/ユニバーサルプレス

専用のカットフィルム/乾板ホルダー(J型: 大名刺判,A型: 小名刺判)が使用可能。

どちらもガラス乾板(大名刺判)が装填できる(FOV様: No. 2416, らいむら様: No.2244の情報)。

・ トプコン ホースマン VH/VH-R

専用のシートフィルムホルダー(大名刺判),リスコリーガル製のホルダー(小名刺判)が使用可能。

・ グラフレックス センチュリーグラフィック23,グラフレックスXL,クラウングラフィック23等

これらの機種には,グラフィック規格のフィルムホルダー(小名刺判?)が使用可能と思われる(現時点で未確認)。

私の手許にある「中判・大判カメラ入門」(日本カメラ社,1993年)には,ローライフレックスSL66SEとマミヤRB67プロSDに,専用のカットフィルム用ホルダーが提供されていると記載がある。れんずまにあ様によると,ハッセルブラッドSLR,ローライTLR,マミヤCにも専用フィルムホルダーが提供されている(No.2411)。また,ビューカメラのアルカスイス6x9M/F,トヨビュー23G,エボニー23S/SV23/SW23/GP69F等のカメラバックは「6x9判グラフィック規格」と説明があるので,グラフィック規格のホルダー(小名刺判?)が使える可能性がある。

ご参考までに。

狸おやじ

狸おやじ  2023/11/08(Wed) 20:13 No.2409

2023/11/08(Wed) 20:13 No.2409

目下興味があるのは、戦前プレートカメラ用金属製撮り枠にシートを入れることで、後ろに板バネがはいっているものは、多分ガラスプレートまたはアクリル板を後ろに入れておく必要がありそうなこと。またシート用と思われる枠でも、後ろに金属板をいれるものがあります。

戦後SLRやTLRにも1枚撮りアダプタをもつ機種がありますね。

ご指摘のSL66もそうですね。ローライTLR用も存在します。

マミヤC用のを持っていた(使ったことがない)はず。また、ハッセルブラッド用の1枚撮り枠ホルダーをコレクターから頂戴しました。今どこに置いたかな...

グラフレックス23用は、近所の店舗に小名刺リスコ2枚入が沢山と同じく小名刺判の6枚チェンジャーがありました。フィルムが潤沢なら確保してもいいかなあ。

国産の戦後モデルはモルトプレンが使われていて、根本的に掃除しないと使えないものが多いです。

情報集まりましたら報告します。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/11/08(Wed) 23:01 No.2411

2023/11/08(Wed) 23:01 No.2411

ご指摘の様に,ハッセルブラッドSLRにも専用のシートフィルムホルダー(+フィルムカッター?)があるようですね。ローライTLRやマミヤCにも専用ホルダーがあるのを知りませんでした。貴重な情報をありがとうございます。上の説明を補足修正しました。

グラフィック規格(6x9判)のシートフィルムホルダーは,1950~1980年頃の中判テクニカル/ビューカメラに広く採用されていたかも知れません。グラフロックバックの120ホルダーは機種により相性がある様ですが,シートフィルムホルダーは使い回しができるかも。とすると,リスコリーガルのフィルムホルダー(小名刺判)がテヒニカ23/70で使えたり,リンホフのダブルホルダー(大名刺判)がセンチュリーグラフィックで使えたりと面白そうです。精度は問題かも知れませんが...

狸おやじ

狸おやじ  2023/11/09(Thu) 20:34 No.2414

2023/11/09(Thu) 20:34 No.2414

1975年購入のマミヤユニバーサルプレスの使用説明書29ページ

カットフィルム/乾板ホルダーJ型(JIS規格)

・乾板(2+1/2X3+1/2インチ判)を使用する場合

フィルム受けは使用しません。

・カットフィルム(2+1/2X3+1/2インチ判)を使用する場合

フィルム受けの平らな面か不要の乾板をあてがいます。

・4+3/4X6+1/2インチ、カビネ判のカットフィルムを四等分にカットして使用する場合

フィルム受けの4か所のつめに差し込みホルダーに入れます。

カラーフィルムをカットすると現像所で現像できない場合があるので、2+1/2X3+1/2インチ判を使用します。

30ページカットフィルム/乾板ホルダーA型(アメリカ標準規格)

・乾板(2+1/2X3+1/2インチ判)を使用する場合

フィルム受けは使用しません。

・カットフィルム(2+1/4X3+1/4インチ判)を使用する場合

フィルムをフィルム受けのみぞに差し入れて使用します。

フィルムパック・アダプター

J520(6.5X9cm)のフィルムパックが使用できます。

との説明(簡略化しました)があります。

カットフィルム/乾板ホルダーA型を入手しましたが、使用の機会を逸してしまいました。ホルダーに同梱の説明書には「メモ板に書き込んだ文字は、指か布でこすれば消して書き直せます。」の説明のみです。

ポラロイドランドパックフィルム・ホルダー2型はFP-100Cが製造中止後使っていません。LomoGraflok 4×5 インスタントバックのマミヤプレス版は発売されそうもありません。

マミヤユニバーサルプレスのフィルムホルダーについて,貴重な情報をありがとうございます。

マミヤのホルダーは,J型(JIS規格)とA型(アメリカ規格)があるのですね。れんずまにあ様から教えていただいた初代マミヤプレスの取扱説明書には「乾板用取りわく」(大名刺判)の説明がありますが,フィルムを使う時は,不要の乾板を背面に入れると書かれています(リンホフテヒニカ23,No.2114-2115)。この「乾板用取りわく」が改良されてJ型のホルダーになり,小名刺判のA型が追加されたようですね。製品の流れが良くわかりました。感謝いたします。上の説明を新しい情報で修正しました。

LomoGraflokインスタントバックは,4x5判グラフロック用で,6x9判に使えないのが残念ですね。ポラロイドのフィルムホルダーをお持ちでしたら,インポッシブル社がフィルムを再販しているので利用できると思います。

狸おやじ

狸おやじ  2023/11/10(Fri) 21:23 No.2417

2023/11/10(Fri) 21:23 No.2417

インポッシブル社のピールアパートインスタントフィルムの情報をいただきありがとうございます。マミヤユニバーサルプレスのホルダーの件、お役に立てて何よりです。

1999年7月に購入したinstax500 AF用フィルムなどは、撮影後の写真が一点物扱いで人気があり入手困難です。生産量は2025年度には2021年度の4割増しになるそうです。

私はインスタント写真にあまり興味がありませんが,富士フイルムがinstaxで収益を上げてフィルム事業を継続できるなら有難い。これを機に,120/135やシートフィルムにもinstaxの技術を使って新しい製品を出して欲しいですね。ポラロイドやフォトラマもそうですが,化学反応を駆使することで画像の粒状性とシャープネスを同時に上げることができ,これは現在のデジタル技術ではできない魅力と思います。私としては,透過型のポジ原稿になるインスタントカラーフィルムを作ってくれたら嬉しいですが...

狸おやじ

狸おやじ  2023/11/12(Sun) 11:59 No.2419

2023/11/12(Sun) 11:59 No.2419

ポラロイド社は、35ミリ判カラースライドフィルムPolachrome CS(36枚撮り 12枚撮り 現像時間60秒 日本ではポラカラーCS 1983年~2002年頃)を発売しました。手動、電動現像器、スライドマウンターなどシステム化されましたが、いずれの製品も一般のカラーリバーサルフィルムに比べ高価で利用できませんでした。

最初に使用したコダクロームは、コダクロームXでした。一度だけプロセスE3でエクタクロームの現像をしたこともありました。

コダクロームからチバクロームプリント、カラーポジのデュープを除いて、カラープリントの焼き増しとモノクロームの引き伸ばしはネガフィルムを使用し、9割はリバーサルフィルム(ハーフ判 35ミリ判 6x7判 6x9判)でした。

1989-94ごろ仕事でポラクロームを使いました。

特急仕上げでも間に合わないプレゼンテーション、資料があがるのが当日明け方という時のお助けグッズなのです。

フィルム自体は普通のパトローネに入っていて普通に撮影し、専用のプロセッサーを用いて即時に現像します。

構造は非常に特殊で、ちょうどブラウン管の拡大のように規則正しくRGB色素が並んだもので、粒子そのものは当時のベルビアやコダクローム64などと比べて粗大なもので,また黒の締まりもよくありませんので、作品に使えるようなものではなかったと思います。

その後デジタルが主流となって、スライド映写は廃れてしまい、余った何本かは捨てられるところを持ち帰りました。その後使っておりません。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/11/13(Mon) 22:55 No.2422

2023/11/13(Mon) 22:55 No.2422

貴重な情報をいただきありがとうございます。

業務で使用されていたのですね。

写真技法と保存の知識 デジタル以前の写真―その誕生からカラーフィルムまで 青幻舎(2017) 97ページにパッケージと3色ストライプフィルターの写真。

Timeline of Historical Film Colors(filmcolors.org)のPolachromeの項にサンプル写真と1977年発売のインスタントカラー8ミリムービーフィルムPolavisionとのストライプフィルターの比較写真があります。

Polachrome CSというインスタントカラースライドフィルムが既にあったのですね。

全く知らずに,迂闊なことを書いてしまいました。Filmcolors.orgのサンプル画像を見ると,色味は独特で深みがありますが,解像度が低いので35mm判だと厳しそうです。

そう言えば,昔「パナコピー」というインスタントモノクロスライド作成機を使ったことがあります。私は,仕事ではOHPシートがほとんどでしたが,パナコピーも必要に迫られて何回か使いました。書類用の「コピー」フィルムなのでコントラストが強く,普通の写真には不向きでした。その後,発表用の素材のほぼ全てがパワーポイント(電子情報)に移行してしまい,何だか味気なく感じています。

狸おやじ

狸おやじ  2023/11/14(Tue) 21:24 No.2424

2023/11/14(Tue) 21:24 No.2424

撮影条件は快晴,弱い逆光。高台から望む入江と内海と島の風景。機材はTechnika 23IV,レンズはRodenstock Rotelar 180 mm/F4.5, f16, SS=1/60。フォーマットは6.5x9 cm。

1枚目は,1:100の高希釈で18分 (20°C) 現像した結果 (8分間隔で1~2回の倒立攪拌)。現像条件は,Digital Truth Photo (No.2300) を参考にした。高希釈なのでコントラストが弱められているが,それでも水面は露出オーバー気味で遠景にフレアが掛かり,良く言うと幻想的,悪く言えばメリハリに欠ける印象。

写真:Sample No. 1 (Fomapan 100, Rodinal 1:100).

狸おやじ

狸おやじ  2023/12/20(Wed) 20:57 No.2442

2023/12/20(Wed) 20:57 No.2442

1枚目より高希釈の為,水面のハイライトが抑えられ,手前の木々も黒々と生き生きと見える。木々の輪郭や遠景の島の輪郭も適度に強調され,高シャープネスのロジナールの特徴が感じられる。しかし,背景のグレー部分を大きく拡大した時の粒子の荒れは,2枚目の方が大きい。Rollei Retro 80S (No.2392)では粒子の荒れがほとんど見られないので,これはフォマパン100の特徴だと思う。中判以上なら問題ないが,小フォーマット(35mm等)の大伸ばしには向かないかも知れない。

写真:Sample No. 2 (Fomapan 100, Rodinal 1:200).

狸おやじ

狸おやじ  2023/12/20(Wed) 21:15 No.2443

2023/12/20(Wed) 21:15 No.2443

大判のフォマを未経験なのでこの粒状が普通なのかどうかわかりませんが、1:200では大名詞でもここまで粒が大きくなるのですね。

ちょっと不思議だったのは1:200の右下と両方の左右端が少し過現像なのかかぶっているのか反転濃度が薄くなっていることと、1/100の右上の茂みに点々と白い高輝度が見えるところで、もしかしたら白鷺の群れかなとも思いましたが。

大きなフォーマットで静止現像はやったことがないので興味深く拝見しています。

よい条件が煮詰まるとよろしいですね。

れんずまにあ

れんずまにあ  2023/12/21(Thu) 16:51 No.2444

2023/12/21(Thu) 16:51 No.2444

早速のコメントをありがとうございます。

フォマパンの粒状性は,120フィルムであまり良い印象がなかったのですが,今回も少し不満が残りました。ローライレトロ80Sと比べると粒状性が劣ると思います。ただこれは被写体や現像液との相性もあるので,今後色々な被写体や現像条件で試してみようと思います。同じ場所でベルビア100でも撮っているので,現像ができたらまたご報告します。

>ちょっと不思議だったのは1:200の右下と両方の左右端が少し過現像なのかかぶっているのか反転濃度が薄くなっていること

流石に鋭いご指摘ですね。実は,2回目の準静止現像では,20°Cの液温で現像を始めたのですが,室温が少し低かった為,25分経過した時に18.5°Cまで液温が下がってきました。そのまま30分まで待って終了すれば良かったのですが,その時は魔が差して25°Cで湯煎して液温を約1度上げてみたのでした。すると,静止現像ですので周囲の温度が数度上がり,僅か2~3分でもその影響が出て,タンク底部の周辺(フィルムでは右下)が過現像(ネガは黒が強目)になったようです。ロジナールの高希釈現像は,温度管理を厳重にする必要性を痛感しました。次回は20°Cの水を満たした断熱箱の中で現像するつもりです。

1:100の木々の中の白い斑点(右隅と右下)は確かに謎ですね。理由は良くわかりません。1:200の画像を見ると微かに白い部分があるようですが,それが何かの条件で「成長」したのかも。高希釈現像は,本来見えないものも見えるようにする強調効果があるので,何かの条件(波長vs濃度拡散場?)で擬像を作り出すのかも。ベルビア100の結果が出たら,比較しながら考えてみたいと思います。

狸おやじ

狸おやじ  2023/12/21(Thu) 22:21 No.2445

2023/12/21(Thu) 22:21 No.2445

シートフィルムは各フィルムの現像条件を変えられるので,条件を変えて現像したい時に便利だ。しかし,ロールフィルムと異なり,フィルムに番号が無いので,フィルムの順番を特定する作業(番記)が必要になる。20th Century Cameraのリールには,各スロットに番号(1~6)を示す「ノッチ」があり暗闇でも位置を確認できる(No.2329の写真)。しかし,水洗後にフィルムの一部を混ぜてしまい,特定に苦労した。フィルムの数が多い時は注意が必要だろう。

水洗後は,ドライウェル溶液に浸してからフィルムの縁を目玉クリップで摘み,スポンジで水滴を拭ってから小物干しに吊るして乾燥させた。何か靴下でも乾かしてる感じです。

写真:乾燥風景.

狸おやじ

狸おやじ  2023/12/23(Sat) 15:24 No.2448

2023/12/23(Sat) 15:24 No.2448

大名刺判のシートフィルムは,コレクトのA4透明ポケットリーフ(8ポケット,S-4240)に収納している(*)。この透明リーフには大名刺判が横向きに2枚x4段,8枚入る。ポケットサイズは73x109 mmなので,かなり余裕がある。私は右余白に小さいタックシールを貼り,フィルム番号や撮影情報をメモしている。

この透明リーフを,コクヨのA4フォトファイル(30穴,ア-M160)に綴じている。このフォトファイルには,コクヨのフィルム用ポケットシート(A4,6x6~6x9,ア-M923)も入れていて,6x9判120ポジフィルムを収納して便利に使っている。

厄介なのは6x7判で,普通のポケットシートは2コマx4段なので,120フィルム一本が納まらない(No.2233)。そこで,コレクトの透明ポケットリーフ(6ポケット,S-4320)を使っている。これは縦向きに6ポケットあり,サイズが72x150 mmなので,2コマがギリギリ納まる。リンホフの6x7判(56x72 mm)は大きいので,コマによっては1 mm程出てしまうが,何とか収納可能。最適ではないが許容範囲です。

*) https://www.amazon.co.jp/dp/B00777RJ62?th=1

写真:コレクト透明ポケットリーフ (下:S-4240, 上:S-4320).

狸おやじ

狸おやじ  2023/12/27(Wed) 22:04 No.2452

2023/12/27(Wed) 22:04 No.2452

貴重なご指導、感謝しています。

アルバム開いて、考えていたところです。出来るだけ大切に保存したいですね。

ありがとうございました。

早速のコメントをありがとうございます。上の情報が少しでもお役に立てば幸いです。

これまで中判シートフィルムについて,種類や購入方法から現像や保管方法まで,私が把握している情報の概要をご紹介しました。少し省略したのは,ホルダーへの装填と撮影時の操作方法です。これらについては機種依存性があるので,各カメラ(ホルダー)の機種別サイトでご確認いただけたらと思います。

後は,フィルムのデジタルスキャンとプリントですね。これらは,私自身の最終工程(印画紙のアナログ現像に進むか,デジタル画像のプリンター出力でよしとするか)が未確定なので,これから考えたいと思います。その前に,中判フィルム用の専用スキャナーを手に入れたい。今使っているフラットベッドスキャナー(Epson GT-X970)は,自分のフィルム用の専用スキャナー(Nikon Super Coolscan 5000ED等)と比べて明らかに性能が劣る。5000EDは135フィルム専用なので,中判以上で使えない。9000EDが欲しいが,中古市場にもほとんど出ない。フレックスタイト(ハッセルブラッド)も高性能だが,高価過ぎて私には手が出ない。今の候補はPlustekのOpticFilm 120 Proだが,性能や操作性等の情報がほとんどない(日本で販売されているのだろうか...?)。

フィルムスキャンとデジタル印刷のスレッドも,詳しい方に立てていただけると有り難いです。

狸おやじ

狸おやじ  2023/12/30(Sat) 11:59 No.2463

2023/12/30(Sat) 11:59 No.2463

いつも有り難うございます。

狸おやじ様と同様にフイルムスキャンに随分悩みました。私は、Canon9900からEPSON GT-X980に入替、エンジンはSilverFast9、仕上げをLrcで調整しています。

フイルムホルダーはEPSON付属で満足出来ず、AZTECウエットスキャンを試し、ヨドバシで見つけた500円のネガホルダー直置きに落ち着きました。アンチニュートンリングも出ません。後始末が簡単でつい。

さて、ニコンのスキャナー良さそうですね。製造終了が残念です。フレックスタイトも原宿の旗艦店に置いてあったのを思い出しデモしてもらおうかと思いましたが、修理預り品で新しいのに、不安を覚えました。

SilverFastにHDRという別オプション、99ドルでありまして、無料トライで試しました。48bitRawでスキャン後ワンクリックで満足な仕上がりでしたが、Lrcで充分と思い、見合わせました。

モノクロ、カラーポジともこの辺で落ち着いて、いよいよ自家現像と思っていますが、

狸おやじ様のご投稿を拝読後、まだまだ、精進足らずを自覚いたしました。

フイルム高騰、注文ポラフイルム未だ届かずですが、来年も色々試して楽しみたいと思っています。

諸先輩の皆様、宜しくお願い申し上げます。

良いお年をお迎えくださいませ。

コメントありがとうございます。今年もよろしくお願いします。

ガラスネガキャリアーが上手く機能して良かったですね。ニュートンリングが出ないのも朗報です。

ただ,アンチニュートンリング加工が無い場合,ガラスとフィルムの間隙で波長の干渉条件が合えばリングが出る可能性があると思います。リングを避けるならアンチニュートンガラスが要りますが,擦りガラス状の加工なので画像が荒れる。ガラス(空気)界面の埃の吸着もあり,私はガラスの使用を諦めています。でも,リングが出ないなら問題ないですね。

私が使っているエプソンのGT-X970にはいろいろ問題がありますが,書き出すと長くなるのと,中判シートフィルムと直接関係が無いので,別の機会(別スレッド?)にと考えています。

狸おやじ

狸おやじ  2024/01/03(Wed) 20:24 No.2465

2024/01/03(Wed) 20:24 No.2465

いつも有難うございます。

深いご指導、大感謝です。

ご指摘のアンチニュートンリングガラスですが、実は、ガラス専門店にサイズ指定で昨年注文してみました。結果は、EPSONのアンチニュートンフィルター付のホルダーとあまり変わりませんでした。

結果、気合い入れて仕上げたい時は、ウェットスキャン。そこそこならと言えば、ヨドバシネガキャリアに落ち着いています。ニコン9000のスキャナー、ヤフオクに出ていますね。高いですね。

よろしくお願いします。

情報をありがとうございます。

確かにヤフオクにニコンSuper CoolScan 9000 EDが出ていました。でも,10年以上前の中古品が33万円の落札で,新品時とほぼ同価格です。余程欲しい人が多いのでしょう。この製品の問題はインターフェイスで,FireWire 400しかない(5000 EDはUSBがある)。変換アダプターやボードを使う方法もあるが(*),将来的に安定して使えるかどうか。私はOpticFilm 120 Proが発売されるのを待ち,それまではGT-X970で我慢しようかと考えてます。X970は透過光センサーのピント位置がフィルム面からズレているという問題があり,自作のホルダーでフィルム位置を調整してます。これについては後日また紹介する予定です。

*) https://tokyoaltphoto.com/2020/08/save-your-nikon-super-coolscan-9000-ed-2/

狸おやじ

狸おやじ  2024/01/10(Wed) 20:54 No.2469

2024/01/10(Wed) 20:54 No.2469

いつも有難うございます。

GT-X980を使用にあたり、ウエットスキャンする前は、トレイの四隅のピント調整スライドを色々試し、結果には満足できず、Lrcにて少しシャープネスを調整しています。ネガ、ポジをルーペで見れば解像しているのにと思いますが、この辺でと思っています。

作例は、ハッセル500C/Mプラナー80mm、ベルビア100で撮影現像後、モノクロ変換しました。

丸の内の明治安田ビルを撮影したものです。宜しくお願いします。

仕方が無いので,こぼうしさんのサイト(*)を参考にしてマグネットシートを2枚使ったホルダーを作製した。まず,黒色の発泡PPシート(3x100x285 mm)にフィルム大の穴を2つ開け,マグネットシートを重ねて高さが4.5 mmになるように調節した。極性を合わせたマグネットシートをその上に重ね,フィルムの周囲を固定/解放できるようにした。このホルダーを使うと純正ホルダーと比べて画像の鮮鋭度が向上する。SilverFast等の取り込み用ソフトウェアを使えば,何とか実用になる。フィルム専用スキャナー程の性能は出ないので,あくまで繋ぎと考えている。参考の為,私が自作したホルダー(大名刺判,6x9判)の写真を掲示します。

*) https://koboshi.tokyo/2023/09/08/gt-x970_holder/

写真:自作ホルダー (上:大名刺判, 下:6x9判).

狸おやじ

狸おやじ  2024/01/13(Sat) 11:33 No.2471

2024/01/13(Sat) 11:33 No.2471

流石のご投稿を早速ありがとうございます。拝読致しまして、アバウトな自身を恥じるとともに反省しきりです。

ピント面迄4.5ミリとの事でウエットスキャントレイのガラス面迄ノギスで測ってみました。裏面迄2.5ミリ。ガラスの厚さが約1.5ミリ。そこでヨドバシのキャリアにフイルムにセットしてトレイの指標に合わせてスキャンしてみました。なんと、ピント合っています。ありがとうございました。

左は、ガラス専門店に切り出してもらったアンチニュートンガラスです。

よろしくお願いします。

GT-X970ですが、おっしゃるように透過原稿のピント面はガラスからかなり離れていますが、フィルムホルダーの構造や、ガラス面のホコリの影響を減じるためか、設計上、意図的にそのようになっていると思われます。しかし、ホルダの調整範囲に収まっていないのは良くないですね。

確かにピントの問題は大きく、これには大いにフィルムホルダの精度や作りが影響していると思います。純正品のホルダにもピント調整の機能がありますが、非常にできが悪いです。しかし、コストを考えるとやむを得ないのでしょう。スキャナそのものの素子や光学系(スキャンレンズ)は、そんなに悪くないものと思います。これを言い換えると「ユーザのカスタマイズや工夫で凌げる部分は手を抜き、どうにもならないところだけはちゃんとできている」とも言えると思います。

で、私はBetterScanningのフィルムホルダを使っています。

http://www.betterscanning.com/scanning/vseries.html

中判フィルム用のみ(フィルムを2つ載せられるもの)に、アンチニュートンガラスのオプションを購入して使っています。コマ間につけられるt-lockは使用していません。

純正のホルダに比べると遥かに剛性が高いことや、フィルムを(膜面を下にして)置き、上からアンチニュートンガラスを載せるだけでセットが完了することなど、使い勝手がいいのが最大のメリットですが、ピント合わせも、ホルダのあちこちにつけられたイモネジの出し入れで精密に行うことができるので良好です。純正ホルダは押さえのガラスがないので、どうしてもフィルムのカール状態や取り付け状況によってピント位置がその時々で違い、ピントが合いませんが、カールした中判フィルムをアンチニュートンガラスで抑える方法はフィルム位置が安定するので、チューニングをやるだけの価値はありました。

アンチニュートンガラスの面の粗さの影響が心配でしたが、影響はとくに内容に感じています。当然フィルムよりも光源側であることに加え、フィルム面を下にして取り込んでいること(フィルム面とアンチニュートンガラスの荒れた面が少し離れる)、フィルム面から見た光源の立体角が大きいことがあると思います。

難点は、このホルダが結構お高いことですが、数が出る商品ではないと思うので、やむを得ないと思っています。

日浦

日浦  2024/01/13(Sat) 14:18 No.2473

2024/01/13(Sat) 14:18 No.2473

初心者者ですがよろしくお願いします。

実は、このBetterScanningがベストと2年程前に辿り着き、このサイトからオーダーしてみましたが、方法間違いなのかどうにも注文が完結できませんで諦めた経緯があります。実際にご所有とは、羨ましく思います。

よろしくお願いします。

コメントと貴重な情報をありがとうございます。

BetterScanningは使い勝手と性能が良さそうですね。私も以前,日浦様からこの製品をお聞きして,購入しようと考えていました。しかし,エプソンがアンチニュートンリング(ANR)ガラスを使った新型ホルダーを開発し,それを搭載した新製品を出すという噂を聞いたので,それを待つことにしました。実際に出たのはガラスではなくアクリル樹脂製ホルダー付のGT-X980で,利用者の情報ではANRアクリルホルダーの評判があまり良くない。で,フラットベッドスキャナーに愛想が尽きかけていたこともあり,こぼうしさんの「マグネット懸架式」ホルダーを暫定的に使うことにしました。このホルダーは平面性では劣ると思いますが,構造がシンプルで埃や塵の心配が少ない点と,フィルムサイズを比較的自由に変更できる点がメリットです(6x7判や4x5判も作ろうかと考えてます)。あとは,Plustekのフィルム専用スキャナー(OpticFilm 120 Pro)の国内販売がどうなるか様子を見ながら考えようと思います。

> フィルムを(膜面を下にして)置き、

なる程,これは良い方法ですね。

この置き方は,膜面の画像情報を正確に(フィルムベースの凸凹や不純物の影響を受けずに)読み取るには最適ですが,一般的なマニュアルの説明とは逆で,スキャン画像が逆像になる。しかし,ソフトウェア上で反転すれば全く問題なく,より精細な正像が得られる。この方法は活用させていただきます。貴重な情報をありがとうございました。

フイルム大好き様

ピントが合う位置はスキャナーによって異なります。

Epson GT-X970の場合,ガラス面から3.5~4.7 mmが多いようですが,個体によってバラバラです。GT-X980については情報を集めていないので分かりませんが,気になるようでしたら,一度ピント位置を確認されると良いと思います。

狸おやじ

狸おやじ  2024/01/13(Sat) 19:19 No.2475

2024/01/13(Sat) 19:19 No.2475

どれもリンホフの純正ホルダーで,その内6枚は「スーパーカットフィルムホルダー23」という両面フィルムホルダーで,3枚は「ダブルホルダー23」という古いガラス乾板兼用タイプ。国内外のネットオークションで探して,一枚1~3千円程で集めた。ダブルホルダーは古風で格好良いが,圧板の力が強く,シートフィルムの着脱に時間がかかる(参照: No.2306)。古いダブルホルダーには引き蓋のスリットから光漏れするものもあり,余り安心して使えない。今主に使っているのはカットフィルムホルダーの方で,合計で6x2=12枚撮れる。12枚撮り終えてからパターソンタンクと6枚用リール(QL69-JP, No.2329)で現像している。撮影はほぼ同条件で表裏を撮る為,まず表側の6枚を現像し,その結果を見てから条件を変えて裏側の6枚を現像している。

フィルムホルダーを野外で使う時に収納するポーチを探していた。シノゴ用のホルダーケースやバッグは沢山売られているが,大名刺用は無いので代用品を探すしかない。いろいろ調べた中で,エツミ/Colemanのショルダーポーチ(VCO-8771)が使えそうなので購入してみた(*)。値段はアマゾンで2~3千円程。

*) https://www.amazon.co.jp/VCO-8771/dp/B0BZR11F4J

狸おやじ

狸おやじ  2024/02/17(Sat) 18:59 No.2482

2024/02/17(Sat) 18:59 No.2482

ポーチには「スーパーカットフィルムホルダー23」が3枚,「ダブルホルダー23」が2枚収納できる。底と周囲に薄いパッドが入っているので保護効果は高い。上部には取り外し可能なショルダーベルトがあり,裏面にベルトループやナスカン(小カラビナ)も付いているので肩掛けだけでなくベルト/バッグにも取り付けられる。サイズは横幅はピッタリで,縦は少し余裕がある。私は2-3枚のホルダーを埃除け用のチャック付ビニール袋に入れて収納している。メインは120カラーポジと120モノクロ(スーパーローレックスx2台)なので,比較撮影/予備用にシートフィルムを4-6枚携行する時に重宝している。

写真:ショルダーポーチとフィルムホルダー(左:撮影前,右:撮影済)

狸おやじ

狸おやじ  2024/02/17(Sat) 19:21 No.2483

2024/02/17(Sat) 19:21 No.2483

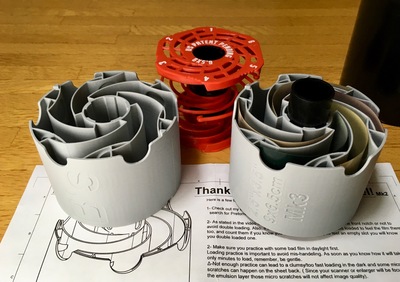

私は,昨年夏にパターソンの現像タンクで使う大名刺用リール(QL69-JP)を購入した(No.2329-2380)。しかし,フィルムホルダーが増えたのでもう1つ買い足したいが,製造元の20th Century Camaraに営業再開の兆しは見えない。以前紹介したSchwarzweiss Fotolaborの在庫も切れてしまい,現在このリールは世界中で枯渇しているようだ。そこで代替になるリールをインターネットで探した所,アメリカに住むフランス人写真家Benoit Barbeさんのサイトを見つけた(*)。

Benoitさんはプロの写真家として写真を撮るのに加え,アナログ写真現像用の道具を作りネットショップで販売している。パターソンタンク用のシートフィルムリールも作っていて,2.25x3.25, 4x5, 5x7 in., 9x12 cmの4種類が販売されている。リールの構造は20th Century Cameraのスパリラルリールと似ているが,周囲は円筒で内側はスパイラル状に仕切られ,上部に空いた6つの穴にフィルムを差し込む方式。材質はABS樹脂で3Dプリンターで作られている。周囲が円筒形なので強度があり,市販の食器洗い機でも洗えるようだが,薬剤の攪拌効率は落ちるかもしれない(静止現像に向く?)。小名刺用(2.25x3.25 in.)は販売されているが,大名刺用(6.5x9 cm)が無いのでBenoitさんに問い合わせた所,検討してくれるとの事。新しい情報が得られたらまた報告します。

*) https://www.bounetphoto.com/bounet-shop/bs-developing-reel-225x325

写真:B's 2.25x3.25 developing reel set MK 2.

狸おやじ

狸おやじ  2024/02/24(Sat) 17:35 No.2491

2024/02/24(Sat) 17:35 No.2491

でもこのサイト主はE6を行なっているようで、結構信頼できるのかもしれません。動画では倒立攪拌のようですね。

大名刺が出たら検討したいところです。情報ありがとうございます。

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/02/26(Mon) 17:53 No.2492

2024/02/26(Mon) 17:53 No.2492

れんずまにあ様

凄い情報ありがとうございます。

このところ、ポジ撮影が多くシートフイルム撮影がストップしたままでスリーブに入れていたネガの行き場所を探していました。

ヨドバシでCHARON、カロンというアルバムを見つけて価格も安いので取り寄せてみました。カバー付きで2千円未満。スリーブの端を鋏でカットするとスリーブごと入れられます。これでシートフイルム撮影も弾みがつきそうです。

よろしくお願いします。

追記

正確な品番を調べる為 再度ヨドバシから検索いたしましたら、何と販売終了となっていました。どうやら最後の在庫を買ってしまった様です。品番FB-69-10 6×7 6×9 60p\sでした

大変失礼致しました。

れんずまにあ様

いつも詳しいご指導、ありがとうございます。

さて、程度の良いリンホフ カットフイルムホルダーが日暮里の代理店オンライン在庫に2セット眠っているのを見つけて注文致しました。これでやっと4セットとなり、立ち止まったままのシートフイルム撮影自家現像のアイドリング状態になって来ました。

そこで諸先生方々に質問がございまして、恥を忍んで投稿致します。

幸い、未開封のT-Maxデベロッパーが有りますので当面心配はありませんが、いずれ

RODINALにも挑戦してみようと思っています。この現像液は、使い捨てなのでしょうか?また、そうだとしたら廃棄処分はどの様にされているか注意点を伺いたいと思います。

よろしくお願い申し上げます。

蛇足ながら,T-MAX現像液は開封したら直ちに200mlずつスムージー用パウチに密封し、使用時は1:4希釈し1Lのペットボトルに空気をできるだけ追い出してキャップしています。これで10本現像まで反復、希釈後1年経っても現像はできているようです。

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/02/29(Thu) 21:40 No.2496

2024/02/29(Thu) 21:40 No.2496

早速のご指導ありがとうございます。

諸先生方々のご投稿を拝読して、少し慣れてきたら挑戦してみようかと思いました。ドイツのPhotoImpexのサイトを覗いてみましたら簡単にRODINALが手に入る様で、試しにカートに入れて購入手続きに進み発送先を日本にしても大丈夫でした。価格は日本の代理店より格安、しかし送料はそれなりでした。後日、注文は、手慣れてきた時のお楽しみにしておきます。

T-Maxデベロッパーの使用注意も頂き大感謝申し上げます。小分けと空気になるべく触れない様に。こんなご注意、どのサイトにも出ていません。

大変心強いサポートに重ねて感謝致します。

少しずつ精進してゆく所存です。これからもよろしくお願い申し上げます。

フイルム大好き様

コメントいただきありがとうございます。

B'リールについて,その後連絡はありません。

Benoitさんは,B'sプロセッサー(現像タンクの回転装置)も作られていて,そちらに忙しいのかも。でも,大名刺サイズフィルムを4x5から切り出して新リールの構想を考えているそうなので,何か連絡があればまたご報告します。

フィルムホルダーが4セットになって良かったですね。フィルムが8枚あると余裕があります。

シートフィルムホルダーをテヒニカで使う場合,カメラ全体が小さく軽くなり,手持ち撮影も軽快になります。重く嵩張るロールフィルムホルダー(Super Rollex)が不要になる為ですが,実は操作性も向上します。リンホフは戦後のIII型から,アメリカのスピードグラフィックを意識して,シートフィルムで手持ち撮影する「プレスカメラ」としてテヒニカを位置付けたようです。連動距離計や大型左手グリップは,普通のビューカメラには不要ですが,手持ちでシートフィルム撮影する時は便利です。操作法の例を「リンホフテヒニカ23」No. 2064に書きました。これは,20年程前に地方のカメラ店の店主(ホースマン45を長く使われていた方)から教えていただいた方法です。

あと,Rodinalが品薄のようですが,アグファR09(ワンショット)の在庫がみらいフィルムズにあるようです。ご参考までに。

写真:テヒニカ23とシートフィルムホルダー (右は露出測定用の携帯ホルダー).

狸おやじ

狸おやじ  2024/03/02(Sat) 11:42 No.2499

2024/03/02(Sat) 11:42 No.2499

最新の情報のご提供、ありがとうございました。まずは、初心者コースをクリアしたら挑戦することにいたします。

御愛機の写真、いいですね。撮る前からベストショットの予感が感じられます。スマホホルダーも便利そうですね。貴殿のlinhof2×3のご投稿No:1643から、ギア雲台を手に入れて水平出しが簡単ですっかり気に入りました。三脚持参、フイルムホルダーとロレックス持参の大所帯出陣の後押しになります。

やっと揃ったホルダーに白エナメルで文字入れして満足です。

あとは

結果の報告、よろしくお願いします。

ホルダーのLinhofの白い文字が格好良いですね。撮影が楽しみです。

ギア雲台の情報が役立って何よりです。SWfoto GH-Proは,アルカスイスD4のコピーの様ですが,機能と重さのバランスが良く,野外の撮影で重宝します。携帯ホルダーはフリクションアーム(Manfrotto, 244 Micro)で三脚に取り付け,iPhone(覚える露出計)で測光と設定条件での画像確認に使ってます。ストーンバッグ(Vanguard)は小物入れとしても便利で,上ではスーパーローレックスが重石代り(?)です。

冬は撮影の機会が少ないけど,来週は娘の卒業式があり,テヒニカで日中シンクロ撮影を考えてます。桜には少し早いが,「袴レンタル着付け写真パック」より魅力的な写真を撮りたいと,ロケーションを調査中...

狸おやじ

狸おやじ  2024/03/09(Sat) 09:51 No.2503

2024/03/09(Sat) 09:51 No.2503

れんずまにあ様

いつも有難うございます。

何気に、JOBOタンクのリストを見ていて気がつきました。

回転現像の場合、現像液は140mlとか170mlになっている事を。少なく済めばそれに越したことはないなあと。無論、ローラーとか必要かも知れませんが、ご存知の方がいらっしゃれば、お話しを伺いたく存じます。

よろしくお願いします。

私は回転現像の経験がないので,残念ながら詳しい事は分かりません。

しかし,私が使っているフィルム現像の解説書(*)は,Joboの回転現像に否定的で,一般のアマチュア写真家に勧めていません。否定的な理由は,フィルムの現像過程で画像のシャープネスを上げエッジを強調する効果(No.2288-2293)に着目した解説書だからかも知れません。参考までに,関連する部分(43, 105ページ*)を要訳すると,

「多くの写真家は,Joboの回転現像装置を使った簡便な連続攪拌を好む。しかし,連続攪拌は画像のシャープネスを強調するエッジ効果を抑制する。この抑制は,特に35 mmのネガフィルムを11x14インチ以上に拡大する場合に明瞭になる。一方,4x5インチのネガを10倍以下に拡大する場合はそれ程目立たない。また,連続攪拌は明部の現像を過剰にし,暗部の現像を抑制する為,中間の階調(トーンスケール)を狭くする。この影響を緩和するには,高希釈現像液を使う方法がある。現像液の種類によらず,希釈率を30%以上に高め現像時間を延長する。Joboの回転現像のもう一つの問題点は,現像中のフィルムが空気中に長時間露出することである。その結果,現像液が空気に触れて酸化するが,この影響はパイロや染色系(タンニング)現像液で顕著になる。この場合,現像液の強化が必要になる。一つの方法は,現像液量を規定量より30%以上増やすことだが,それに合わせて現像時間の調整も必要になる。つまり回転現像は,高希釈や繊細(fragile)な染色系現像液を使う場合,あまり理想的な現像方法とは言えない。」

*) Bill Troop and Steve Anchell, The Film Developing Cookbook, 2nd Ed., Routledge, 2020.

狸おやじ

狸おやじ  2024/03/12(Tue) 20:48 No.2506

2024/03/12(Tue) 20:48 No.2506

以前参加していた大判フィルム撮影のグループ主催者が、JOBO回転現像をしている参加者に、トーンが出ないため良くないと評価していて、何故なのか疑問に思っていました。

主催者も経験上の評価で、確固たる理論は持っていなかった(理論的説明をしていなかった)と思います。

なるほど、連続撹拌ではそのような化学変化が起こっているのですね。

その当時は回転現像タンクを所持しておらず、8x10は主催者が勧める暗室皿現像しかできませんでしたのでそれ以上追求しませんでしたが、先日放出物のLPL回転タンクを購入したので、あわよくば8x10ネガ現像を明室で行えるかなと思っていましたが、やはりプリミティブな皿現像が良さそうです。

回転現像タンクは、元々印画紙用なので、印画紙にはそれほど問題ないのかなと思いました。

れんずまにあ

れんずまにあ  2024/03/12(Tue) 21:09 No.2507

2024/03/12(Tue) 21:09 No.2507

れんずまにあ様

早速に、御見解を頂き恐縮しております。ありがとうございます。

ロクな実績経験も無いくせに、情報収集に走りがちな自身の行動を恥じております。

まずは、基本の積み重ねですね。

現像周辺商品のオンラインサイトを覗いてみると、確かに迷いましたが、諸先輩各位のご指導方法を忠実にトレースしてゆくつもりです。

ありがとうございました。

お騒がせ致します。いつもありがとうございます。

久しぶりに、ポジをスキャンして、ピントの甘さに不満を覚え、再度フィルムをライトボックスに載せルーペで再確認、デジタルかと見紛う精細度にあれこれ奮戦が始まってしまいました。

どうも、狸おやじ様の仰せの通り、Epsonのネガキャリアの問題かと、面倒覚悟でウエットスキャンにてやり直し。結果はまあまあですか、何せ面倒なんです。ポジの清掃に気を遣いますし、、

まあ、解決一発のデジタルより、悩みどころがかるのが楽しいのですが。

よろしくお願い申し上げます。

私もフラットベッドスキャナー(Epson GT-X970)のフィルムスキャン性能に不満を感じています。以前(No.2471)書いた様に,ピント位置がズレていることがその一因ですが,より大きな問題は光源の出力が弱い為,取り込み画像のダイナミックレンジが狭い事です。カラーポジは暗部に情報量が多いので,後者の問題が顕著に結果に現れます。ですので,私はポジのスキャンではフラットベッドを諦め,専用のフィルムスキャナーを使っています。35mmポジはニコンのCoolScan 5000ED,120ポジは専用機がないので外注しています。一般の写真店にある業務用スキャナー(ノーリツプレシジョン製スキャナー/印刷機)でも,高解像度(64 Base)でスキャンして貰えば,ほぼ満足できる結果が得られます(比較すれば一目瞭然で,私はフラットベッドを使いたいと思わなくなりました)。ウェットスキャンの場合,フィルム面での光散乱/反射が抑えられるのでダイナミックレンジが若干改善すると思います。しかし専用のフィルムスキャナーと同等になるかは分かりません。

本当は中判(120, 大名刺)用のフィルムスキャナーが欲しいところですが,ニコンの9000EDやハッセルブラッドのFlextightは中古でもプレミアム価格です。Plustek(台湾)のOpticfilm 120 Proが日本で再販されないか少し期待して待っているところです。

狸おやじ

狸おやじ  2024/08/17(Sat) 11:25 No.2576

2024/08/17(Sat) 11:25 No.2576

詳細のご説明ありがとうございました。

中判シートフィルムの主題から外れ、申し訳ございません。

ただ、フイルムとは言っても、コストがかかりますね。フレックスタイトのあるスタジオ調べて、いずれポジ持参の上、時間割のレンタルしてみようと思っています。

どこかのスタジオで減価償却済みの機材、格安で売りに出さないかなあ、と、虫の良い事考えてしまいます。

水道温度が20度くらいになったら、シートフィルム挑戦したく思います。

よろしくお願い申し上げます。

GT-X970は最大6400dpiですが、その実力がないと思うので、3200dpiで取り込むことが多いのですが、それだと35mmでは画面の短辺が3000画素ぐらいになってしまいます。それなら最近のデジタルカメラで撮ったほうが高解像度になる、ということで、デジカメでの撮影に乗り換えました。ちょうど、今日 Ver.2 を公開したのですが、

https://www.youtube.com/watch?v=rpbFPXMqdCE

にあるようにフィルムをホルダーに挟んで、マクロレンズで直接撮影しています。Nikon Z7(4500万画素)を使うと、5000dpi相当で取り込みができます。ただ、マクロレンズと言えどなかなか満足いく解像度にならず、開放だと隅が甘く、絞ると回折で解像度低下する、といった具合で、Ai Micro-Nikkor 55mm F2.8S ではだめだったので、シグマの150mmマクロを使うようにしました。この方法は何より取り込みが素早く、ダイナミックレンジも十分取れるのが美点です。

35mmに話がそれてしまって申し訳ありません。で、本題の中判をどうするか・・ですが、同じシステムで中判を取り込もうとすると、2400dpi程度になってしまいます。また、レンズからフィルムまでが離れるので、アダプターのサイズも過大になってしまいます。そういうわけで、原状としては、中判はデジカメには移行していません。

既存のフィルムスキャナを入手するのもよいのですが、問題は、それらがソフトウェア的にどれだけ使えるのか・・です。古いPCを専用に確保しておけばいいのかもですが。。ノーリツのスキャナは公式にWindows11対応されていますが

https://www.noritsu.info/important_info/20220324/

次がどうかわからないし、そもそもHS1800はebayでも200万円ぐらいで取引されていて、とんでもない値段です。それでも需要があるのでしょうね。

デジタルカメラでデュープをしていて感じたのは、光源、フィルムの平面性、レンズ性能、これらをハイレベルで揃えるのは難しいということでした。当然、良いレンズが付いたカメラの像を余すことなく取り込むには、それ以上のレンズが必要ですが、これが難しい。GT-X970などは広い範囲を1つのレンズで賄っていますので、そもそも結構無理があります(その割には高性能だと思っています)。モノクロの粒子を取り込むには、F11より絞るとダメになるし、絞りを開くと周辺が甘い。F11で等倍の被写界深度は、5000dpiだと±0.05mmですが、フィルムを空中に置いてその範囲に収めるのは困難です。

ラインセンサ型のスキャナは、1ラインごとに露光するので、どうしても1ラインの露光時間が短くなり(スキャン速度に直接響く)、光源は面的でなくスリット状で良いとはいいながら、かなり光源が明るくないといけません。レンズのF値をカバーする広さも必要(レーザースリットのような光だと回折が起こる)。さらにベッドのガラス板の悪影響もあります(暗部に反射像が乗るなど)。

そういう要素を考えると、flextightのように柔軟なホルダーでフィルムを曲げて撮るのがベストなのは明らかなのですが、需要がない今、ソフト(最新OS対応)、値段、性能を兼ね備えたものの登場は期待するのは難しいのかもしれません。次善の策としては、良いマクロレンズと、センサシフト式の超解像ができるデジカメの組み合わせでのデュープでしょうか。

もっとも、そういう高解像度の画像を取り込んでネットで公開しても、なかなかそこまで見る人もおりませんし、自宅で見るだけならルーペで直接見るほうが良いのですが。なお自宅には8K TVがあるので、全体表示で楽しむことは可能ですが、4Kとの違いは、よっぽど近づかないとわかりません。

日浦

日浦  2024/08/17(Sat) 13:55 No.2578

2024/08/17(Sat) 13:55 No.2578

まさか、日浦様よりご指導いただけるとは、大変恐縮しております。ありがとうございます。

迷路に迷い込んだ初心者としてこの数日は、明けても暮れてもこの事ばかり考えておりました。

デジタル時代を迎え、精細度の再現が叶うとアナログにそれを求めてしまう無理があるのかと半ば諦めの境地でございます。

フィルム上に再現されていれば良しとして、自分でまあまあかなレベルで止めておこうと思います。

Lr等のソフトも少し役に立ちますので。トライ&エラーを繰り返しているうちに何かの答えを得られればと思います。

この度は懇切丁寧なご指導を頂き感謝申し上げます。ありがとうございました。

狸おやじ様

夜分、失礼致します。寝られなくなってしまって、、、

以前、モノクロで撮影した今は無き二世代前の愛犬のカットです。EPSON購入前のCANONのフラットベッドスキャナーでした。機材はハッセルブラッド500CM プラナーCF80mmです。

現像はラボに依頼しました。

このサイトから外れまくって申し訳ございません。

このレベルで満足する様に致します。

よろしくお願い申し上げます。

コメントと貴重な情報をありがとうございます。

35mmフィルムは私もデジタルカメラで複写しようと考えて,道具(Nikon スライドコピーアダプターES-1,BR-5リング等)を揃えたことがあります。フィルムスキャナー(Nikon CoolScan 5000ED)での取り込みに時間がかかる事と,ソフトウェアとドライバーが古くなり動作に不具合が出た事が理由です。ソフトについては,その後SilverFast(LaserSoft Imaging)が古いスキャナーを網羅的にサポートして動作保証もしていると知り乗り換えました。これは新旧のOS(Mac/Windows)にも対応していて,Epson GT-X970もほぼ同じ環境で使えるので便利です。取り込みには時間がかかりますが,ピント調整やコマ送りが自動なのでトレードオフかなと考えています。

中判120フィルムのスキャンは困りますね。私もモノクロはGT-X970と自作ホルダー(No.2471)で凌いでいますが,カラーポジは画質に満足できず外注しています。ノーリツのHS1800は魅力的ですが,200万円では全く手が出ません。どこかの企業が,安価で高性能の中判フィルムスキャナーを作ってくれないかと期待してます。(単なる夢物語ですが,勝手な希望でもいろいろな所で書いていると,本当に外光オートストロボが発売されることもあるので全く無意味でも無いようです:リンホフテヒニカ23, No.2556)

フイルム大好き様

素敵な写真を見せていただきありがとうございます。

ハッセルのプラナーCF 80mmの描写は素晴らしいですね。中判モノクロ特有のなだらかなトーンと繊細な描写が印象的です。ハッセルのプラナーには詳しくありませんが,後期型(CFi?)よりもすっきりした描写のように見受けられます。テヒニカ23用のプラナー100mm(4群5枚)とはレンズ構成が異なると思いますが,私もプラナーを使ってみたくなりました。

狸おやじ

狸おやじ  2024/08/18(Sun) 10:36 No.2581

2024/08/18(Sun) 10:36 No.2581

表裏を同条件で撮影し,表側をRodinal(1:100,18分),裏側を高希釈の静止現像(1:200,30分)で現像してみた。結果は良好で,またの機会に報告する予定ですが,ここではフィルム番号の記録(番記)について報告したい。

以前(No.2448)書いたように,私が使っているクイックロードフィルムホルダー(QL69-JP)には番号のノッチ(1~6)があり,暗闇でも番号に合わせてフィルムを装填できる。しかし,水洗いの時にはバラバラになるので,目玉クリップにも番号をつけてフィルムを識別できるようにした。それでも枚数が多いとフィルムの一部が「迷子」になり,困ることがある。

これを避ける方法として,フィルムに直接番号を写し込む方法がある。リンホフのスーパーカットフィルムホルダーにはこの機能があるものがあり,現像後のフィルム左端中程に小さな番号が表示される(写真下)。

写真:大名刺判モノクロネガフィルム(下:番記あり)。

狸おやじ

狸おやじ  2025/01/26(Sun) 11:48 No.2699

2025/01/26(Sun) 11:48 No.2699

写真:スーパーカットフィルムホルダー23(下:番号タグ付)。

狸おやじ

狸おやじ  2025/01/26(Sun) 11:55 No.2700

2025/01/26(Sun) 11:55 No.2700

貴重な情報ありがとうございました。

そんな機能があるとは知りませんでした。

ついでに、日暮里の代理店に問い合わせいたしましたが、パーツは過去あったが今は生産終了で在庫も無いとの事です。

まずは、報告申し上げます。

早速のコメントを有り難うございます。

リンホフの代理店(Clique)に問い合わせていただき感謝します。

やはりパーツ(番号タグ)の在庫は無さそうですね。この「スーパーカットフィルムホルダー23」は,1990年代中頃まで日本でも販売されていたので(1993年頃のシュリロのカタログに出ているが,1997年のリストに無い),その後10年程で番号タグのサポートも終了したのでしょう。中古市場にはタグ付ホルダーがまだあると思うので,ご興味のある方は収集も楽しそう。でも,私は画像が欠けることを考えると,番号タグは必須ではないですね。

狸おやじ

狸おやじ  2025/01/28(Tue) 21:28 No.2706

2025/01/28(Tue) 21:28 No.2706

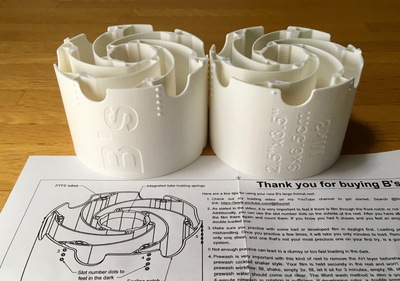

大名刺判(6.5x9 cm/2.5x3.5 inch)用の新型リールの試作品が出来たとの事です。プロトタイプの試作品を送ってくれるそうで,有り難い限りです。B's リール(*)に興味を持ち購入を検討される方も居られると思うので,試作品が届いたら,その使用感や使い勝手等を報告する予定です。

*) https://www.bounetphoto.com/bounet-designs-analog-shop

狸おやじ

狸おやじ  2025/02/15(Sat) 11:31 No.2735

2025/02/15(Sat) 11:31 No.2735

基本的にこれまでのB'sリール(Mk 2)と同じ構造だが,いくつか改良点がある。まず装着したフィルムの背面をスロット内の凸部が支える形になり,フィルムが壁に密着せず溶液の流れがスムーズになった。またフィルムの内側の固定点が軸の外側に移動したので,フィルムの曲率が減り装填が容易になった。この変更で,フィルムサイズの自由度が増え,小名刺用とほぼ同サイズで,大名刺用のリールが作れたようだ。今後4x5"や5x7"のリールも,この新型(Mk 3)に変わっていくと思われる。

本当は今週末に数枚のフィルム撮影をしてテスト現像したかったのだが,雨でタイミングを逃してしまった。来週末位にテストできたらまた報告する予定です。

写真:B's 6.5x9 cm developing reels (Mk 3, prototype).

狸おやじ

狸おやじ  2025/03/02(Sun) 22:12 No.2749

2025/03/02(Sun) 22:12 No.2749

今の所私は暗室で皿現像と考えていますが、タンクでできるようになれば、明室で気楽に現像できるようになるので、敷居がずいぶん低くなります。

販売されるようになることを大きく期待しています。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/03/03(Mon) 00:02 No.2750

2025/03/03(Mon) 00:02 No.2750

コメントありがとうございます。Benoitさんの新型リールは,大名刺判等のシートフィルムをタンク現像する時に有力な候補になると思います。

週末に大名刺シートフィルムを8枚撮影し,このリールで4枚x2回の現像を試みました。

使用感はまずまずです。装填はリールの上からフィルムを差し込む方式なので,QL69(No. 2330)より少し時間がかかるが,一度装填すればタイトに固定され回転や倒立攪拌の時でも安心感がある。問題は,フィルムを背面から支える部分(2箇所)に「ハレーション防止層」の色素が「斑点」の形でフィルムに残ってしまう事。水洗いでも対処できそうだが,フィルムを支える凸部の形を工夫すれば改善しそう。改善できそうな点は他にもあったので,Benoitさんに纏めて報告しました。これらの点が改善され,製品版の新型リール(Mk 3)が発売されたら,また紹介する予定です。

狸おやじ

狸おやじ  2025/03/09(Sun) 21:26 No.2755

2025/03/09(Sun) 21:26 No.2755

今は,4x5”判だけの販売ですが,他のサイズ(2.25x3.25”, 6.5x9 cm, 9x12 cm, 5x7”, 8x10”...)の選択タグも用意されているので,今後順次発売されると思います。(今は,4x5”判以外は,"Sold Out"と表示されています。)

上の試作品からの変更点として,フィルムの背面を支える部分にテフロン(フッ素樹脂)の細いパイプが追加されて溶液の流れがスムーズになり,各スロットの周囲に番号のドット(点)が付けられて手探りでも位置が確認できる等,使い易く改良されたようです。国外販売をしているかは分かりませんが,購入サイトで確認した限りでは,送料($17)で日本も発送対象になるようです。ご興味のある方は,ご購入を検討されると良いと思います。

狸おやじ

狸おやじ  2025/05/03(Sat) 09:47 No.2850

2025/05/03(Sat) 09:47 No.2850

改良が加えられ、もう直ぐ入手可能になる可能性があるのですね。大変楽しみです。

6.5x9は是非とも入手したいところですが、5x7もちょっと気になっています。

これらが、暗室を準備しないでも現像できるようになれば、撮影の敷居が一気に低くなります。

これから季節が良くなり被写体もますます彩りが期待できます。(モノクロ撮影ですがw

重ねて御礼申し上げます。

れんずまにあ

れんずまにあ  2025/05/03(Sat) 10:45 No.2851

2025/05/03(Sat) 10:45 No.2851

コメントいただきありがとうございます。これから撮影が楽しい季節ですね。

その後,大名刺判(2.5x3.5”, 6.5x9 cm)と小名刺判(2.25x3.25”)の新型リールのタグ情報が更新され,発売になりました。現在は,この2つと4x5”判のリールが販売中の様です(*)。

私は大名刺判のリールを1つ注文しました。手許に届いたらまた使い勝手等をご紹介する予定です。

*) その後,大陸手札判(9x12 cm)と5x7”判,8x10”判のリールも追加されました(2025年7月15日追記)。

狸おやじ

狸おやじ  2025/05/08(Thu) 21:09 No.2856

2025/05/08(Thu) 21:09 No.2856

れんずまにあ様

自家現像のご指導をいただいて、ありがとうございます。35、120、6×9シートフィルム現像の為、ロジナール、シュプール等買い込んでまずは120にトライしまして、リールの巻き込みに手間取り露光させてしまい失敗。丁度そのタイミングで風呂場の水回りのリフォームが完成。家人から薬品洗浄禁止されてしまい、そのまま止まっております。FOMAPAN100も2枚使ったのみですが、知人の所属クラブの暗室を利用できそうです。

めげずに色々試してみるつもりです。

よろしくお願い申し上げます。

現像液や定着液のセットが揃って良かったですね。

Rodinal(Adonal, R09)は100年以上昔に開発された古典的な現像液ですが、高希釈現像で使うと画像のシャープネスを上げることができて興味深いと思います(No. 2289-93)。去年は品薄でしたが,今年はSilversaltとかわうそ商店に在庫があるので入手し易いですね。

私の方は,注文していた新型リール(大名刺判,Mk 3)がBenoitさんから届きました。とても美しい仕上げのリールです。上(No. 2850)で説明した,フィルム背面を支えるテフロンパイプの動きが滑らかで,溶液の流れがスムーズになりました。これまで2回程使いましたが,試作品で問題になった反射防止層の「赤い斑点」(No. 2755)は出ませんでした。(ただし説明書に従って水の前浴を3回行いました。)各スロットには番号のドットが付き,暗闇でも番号と位置が確認できるようになりました。リールの上からフィルムを差し込む方式で,20th CenturyのQL69(No. 2329)より装填に時間がかかるが,その分しっかり保持されるので,タンクを上下に倒立攪拌しても外れる心配は少ないと思います。今回の新型リール(Mk 3)の開発の経緯は,BenoitさんのYouTube動画(*)の中で詳しく紹介されています。

中判用リール(6.5x9 cm, 2.25x3.25”)は2個で1セットです。値段はセットで$50,日本への送料が$17なので,お買い得と思います(**)。特殊サイズの現像用リールは貴重なので,ご興味のある方にはお勧めです。大判用のリール(9x12 cm, 4x5”, 5x7”, 8x10”)も販売中です(**)。

*) https://www.youtube.com/watch?v=w_7fgzGyc3k

**) https://www.bounetphoto.com/bounet-shop/bs-largeformat-reels

写真:B's new 6.5x9 cm developing reel set (Mk 3).

狸おやじ

狸おやじ  2025/05/21(Wed) 21:45 No.2866

2025/05/21(Wed) 21:45 No.2866

パターソンの現像タンクが2つ(PTP-115, 116)あり,何かと便利。大名刺判を6ホルダー(12枚)現像する場合,表側の6枚を小タンク,裏側の6枚を大タンクにセットする。この場合,表側の結果が出たら(現像条件を変更して)直ぐに裏側の現像に入れる。タンクが1つだと,タンク中のリールとフィルムを出して洗って乾かしてからフィルムを再セットして... と結構時間がかかる。小タンクが2つでも良いが,大は小を兼ねるし,必要なら2連(135なら3連)で現像できて拡張性が高い。使用後は水切りバット(左奥)で容器を乾かし,同サイズのバット(右奥)を被せて収納してます。ご参考までに。

写真:フィルム現像セット.

狸おやじ

狸おやじ  2025/06/01(Sun) 18:45 No.2874

2025/06/01(Sun) 18:45 No.2874

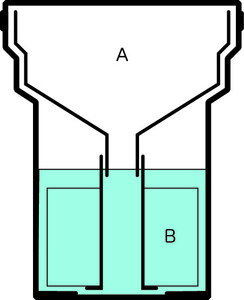

昔使っていたキングの現像タンクと比べると,上部の漏斗型のヘッド(図のA)が異様に大きい。何故こんな頭でっかちな構造にしたのだろう,何も考えずに設計したからこんな変な形になったのかと考えていた。

ところが何回か使う内に,これは実に良く考えて作られた構造だと気が付いた。

特に倒立攪拌時の薬剤の攪拌効率が良い。下にパターソンタンクの断面図を示す。ポイントは,漏斗型のヘッドが容器の側面から約2.5 mmの間隙を空けて固定されている事と,リールの軸(ロッド)と容器の底との間に1.5 mm程の隙間が空けられていること。この為,フィルム(B)を現像液に浸した状態で,容器を倒立させると,現像液は漏斗と側面の隙間を通りヘッドの漏斗の中(A)に流れ込む。この状態で容器を元に戻すと,ほぼ全ての現像液が漏斗からロッドに流れ込み,ロッドと底との隙間を通ってフィルムの下側から「ゆっくり」と流れ込む。この「ゆっくり」流れ込むことで,強い水流や気泡の発生を抑え,フィルムの乳剤面への影響を最小限に抑える。一方,倒立時は漏斗中の広い空間(A)で攪拌するので,乱流の渦による効果的な混合が生じる。この混合は,間隙中の水流で生じる強制混合と合わせて現像液の濃度の均一化に寄与する。私の大雑把な推定では,リールを手で回転させる回転攪拌ではフィルム表面の層流粘性層(数 mm)を殆ど交換させることはできないが,現像液を一旦別の場所(漏斗側)に移して乱流混合してから元に戻すことで,100~1000倍の効率で攪拌できる。この倒立攪拌を効果的に行う為,パターソンは大きな漏斗型のヘッド(A)とそれと繋ぐ2つの間隙を意図的に作ったようだ。

パターソンタンクは,倒立攪拌を間欠的に行って現像主薬の拡散境界層の厚さを制御する現像(準静止現像)に向く(No. 2290参照)。

しかし,連続的に横回転させる回転攪拌には向かないと思う。上部の大きな漏斗がデッドスペースになり,そこに入った現像液が無駄になる為だ。連続の回転攪拌をするなら,ヨーボ(Jobo)のタンクが向くと思う。ヨーボのタンクは写真や動画で見ただけだが,上部の漏斗が小さく,デッドスペースが少ない。恐らく回転攪拌を優先し,倒立攪拌をあまり重視していないのだろう。私の場合,高希釈の静止現像と準静止現像が主なので,パターソンタンクが向く。パターソンの場合,タンクの容量が大きくても,漏斗のサイズは変わらない。その為,大型のタンク(PTP116や117)で溶液を全て混合するには,倒立を2-3回繰り返す必要がある。その場合でも,下のタンクの構造を頭に入れて置くと,どのようなタイミングで倒立と攪拌,復元をすれば溶液の流れと攪拌がスムーズになるかを理解し易いと思う。ご参考になれば幸い。

図:パターソン現像タンクの断面図.

狸おやじ

狸おやじ  2025/06/07(Sat) 21:36 No.2879

2025/06/07(Sat) 21:36 No.2879

ただベースの薄いフィルムを使ったときに、自動巻取りのリールが詰まったようになってにっちもさっちもいかなくなり、フィルムにたくさん傷をつけたことがあったりして、今は普通のないコールタイプを使っています。ベースが薄手のフジのフィルムで相性が良くなかった印象があるのですが、今は藤を使わなくなったので、また使ってみてもいいかもですね。もちろん、リールは完全に乾燥させた時の話ですが・・あとフィルムを最初に入れるときに、パッツリまっすぐ切るのでなく、両端を少し面取りすると安全なように思います(斜行したフィルムがリールの放射状の桟にあたると巻けなくなるので)。

日浦

日浦  2025/06/07(Sat) 22:30 No.2880

2025/06/07(Sat) 22:30 No.2880

早速のコメントありがとうございます。

確かにパターソンのリールは少し癖がありますね。フィルムをセットすれば,半自動の「蠕動運動」で巻き取れますが,フィルムに触れないので正しく巻かれているか不安になることがあります。リールは120でしか使っていませんが,135だと金属球のフリクションが強過ぎるかも知れません。フィルムの先端を面取りするのは良い方法と思います。パターソンタンクにはAPのリールが使えて,パターソンリールより使い易いという情報を読んだことがあります。Silversaltやアマゾンでも扱いがあるようなので,ご興味があれば検討されると良いかもしれません。

私も蓋を押して内部を減圧することで液漏れ対策をしています。

液漏れ対策はJoboのタンクが完璧のようですが,パターソンもシンプルな構造の割に良く出来ていると感じます。ドイツ人の完璧主義と英国人の実用主義の差でしょうか。個人的にはドイツ製品の完璧度が好きですが,現像タンクにそこまでやらなくてもと思うことがあります。アングロサクソン流の合理性も悪くないですね。

狸おやじ

狸おやじ  2025/06/08(Sun) 10:50 No.2881

2025/06/08(Sun) 10:50 No.2881

英国のIlfordは,特殊サイズ(ULF)のシートフィルムの注文を年に一回受け,受注生産を行なっている。受注生産しているという情報は「東京オルタナ写真部」他のサイトに出ているが,どう注文すれば良いかが不明だった。先日ドイツのMaco(Macodirect)のサイトを見ていたら,注文サイトを見つけたのでここに紹介します(*)。

Macodirectでは,FP4 Plus(ISO 125)の大名刺判(6.5x9 cm)が発注でき,25枚で66.35ユーロ。HP5 Plus (ISO 400)とDelta 100には別サイズ(2.5x3.25”)のシートフィルムがあるが,これは恐らく小名刺判(2.25x3.25”)の誤りだろう。注文の受け付けは6月30日までで,受注の10-12週間後の9月頃に発送になるようだ。私はFP4 Plusを1~2箱注文する予定だが,個人購入する前に,お世話になっている国内の販売店に連絡し,代理発注をお願いできないか確認している。何か進んだらまた報告します。

*) https://www.macodirect.de/en/film/black-white-films/1766/preorder-ilford-fp4-plus-ulf-ultra-large-film?c=617

図:Macodirect Ilford sheetfilm preorder site.

狸おやじ

狸おやじ  2025/06/24(Tue) 21:57 No.2894

2025/06/24(Tue) 21:57 No.2894

びっくりするニュースありがとうございます。

しかし高いですね。HP525枚で2万円以上とは。

しばし考えてみます。まだfomapanもありますし、、

HP-5いいんですよね

困った世界になってしまいましたね。

コメントありがとうございます。

確かにIlfordのフィルムは高いですね。でも画質が優れるので,大事な場面では使いたいと思うことがあります。

私はFP4 Plusの大名刺判(6.5x9 cm)を1箱,Macodirectから注文しました。金額は55.76ユーロ+31ユーロ(送料)。日本からの発注だとVAT(EU付加価値税:10.59ユーロ)分が安くなるようです。送料は高目ですが,まあ仕方ない。国内のフィルム販売店にも問い合わせましたが,Ilfordとの取引が無かったり,取引があっても見積り価格が3万円という話だったので諦めました(*)。Macodirectのサイトは分かり易く,初回の注文でも簡単でした。発送は9月頃なのでまだ先ですが,届いたらまたご紹介します。

*) その後「かわうそ商店」から連絡があり,2箱分を注文したそうです。出荷は10月頃の予定で,オンラインショップに情報が出ると思います。価格は未定ですが,予想価格は14000~15000円位とのことです。ご興味がある方は,事前に連絡や予約をされると良いと思います。

狸おやじ

狸おやじ  2025/06/28(Sat) 20:54 No.2898

2025/06/28(Sat) 20:54 No.2898

ますますのご発展、心より応援申し上げます。

昨今のドイツのモノクロフィルム環境は、衰えがありませんね。

現像薬品の成長からして、相当なファンがいるのでしょうか。

フジフイルムにも頑張って欲しいところです。

よろしくお願い申し上げます。

昨年、フジは「SUPERIA X-TRA400」の販売を終了して「FUJI FILM400」を発売しました。これは海外版「FUJI FILM200」と同じくMade in USA(紙箱の大きさとフィルムケースの形状から恐らくKODAK工場製)です。量の捌けるはずの35mmネガでこんな状況です。

富士フィルム頑張って!

早速のコメントをありがとうございます。

ドイツのフィルム産業の現状には詳しくありませんが,経営破綻した旧AGFA(西独レバークーゼン工場,ベルギーアントウェルペンのアグファゲバルト工場,東独ヴォルフェンのORWO)が新しい資本(Ilford/Harman, Adox/Fotoimpex, Rollei/Maco, FilmoTec等)の支援を受けて復活しつつあるようです。中でもAdox/Fotoimpexは,旧AGFAの技術者や生産設備を買い戻し,ドイツに於けるフィルム生産技術の復活を目指しているようで興味深く思います。ドイツ政府もこれらの伝統的な企業を財政的に支援しているのかも知れません。チェコボヘミアのFomaと共に,将来性が期待できると思います。

これらの企業と比べると,富士フイルムはフィルム生産を次々と停止していて,IlfordやKodakのフィルムを輸入して「自社ブランド」として販売している情けない状況です。私の予想では,富士フイルムのフィルム製造は数年後に終了し,将来性は無いだろうと考えています。AGFAやKodakのフィルムを真似して作ることから始めた会社ですから,残念ですが当然の結末かも知れません。

狸おやじ

狸おやじ  2025/06/30(Mon) 22:09 No.2902

2025/06/30(Mon) 22:09 No.2902

KODAKがフィルム供給を続けてくれるのはとても心強いのですが、円安パンチの為かお値段が・・大好きだった「EKTAR100」は最早気軽に手を出せず「EKTACHROME」は雲の上の存在になりました。

あ、35mm界隈での話ですが、EKTARシリーズにはシートフィルムもあったはず。

フィルムの中身はいろいろ謎が多いですね。

私は自分が使っているモノクロフィルムの内,謎の多いドイツ企業のフィルムの出処を調べたことがあります。まだ不完全なリストですが,何かの役に立つかも知れないので掲示します。括弧中は元になっているフィルム名で,"old AGFA"の場合は生産地がベルギーかドイツ,ORWOはドイツ,Ilfordは英国です。ご参考までに。

---

A list of what films are inside

・Adox/Fotoimpex

CMS 20 II (old AGFA Copex HDP)

HR-50 (old AGFA Aviphot Pan 80)

Scala 50 (old AGFA Aviphot Pan 80)

CHS 100 II (Efke KB/R100 emulsion remade by Adox)

・Rollei/Maco

Retro 80S (old AGFA Aviphot Pan 80)

Superpan 200 (old AGFA Aviphot Pan 200)

Retro 400S (old AGFA Aviphot Pan 400)

Infrared 400 (old AGFA Aviphot Pan 400)

Ortho Plus 25 (Ortho 25 modified by Rollei)

RPX 25 (old AGFA Aviphot 80 PE1 packaged by Ilford)

RPX 100 (Ilford/Kentmere Pan 100)

RPX 400 (Ilford/Kentmere Pan 400)

・ORWO/FilmoTec (AGFA Wolfen: Original Wolfen)

UN54 100 (negative cine film)

NP100 100 (UN54 + anti-halation layer)

NC400 400 (color negative film)

・Agfaphoto (new AGFA, brand name only)

APX 100 New (Ilford/Kentmere Pan 100)

APX 400 New (Ilford/Kentmere Pan 400)

Color 400 (ORWO NC400?)

狸おやじ

狸おやじ  2025/07/01(Tue) 23:30 No.2904

2025/07/01(Tue) 23:30 No.2904

比較的小規模だった欧州メーカーが頑張ってくれているのに、富士ときたら・・

先日使用したWOLFEN NC400 COLORが新AGFA=ORWOというのも想像つきますね。IlfordのIlfocolor400Plus VintageToneは・・?粒状感が非常に強くて個性的でしたが。

最近使っているモノクロはもっぱらお値打ち価格のKentmereです。これもHarman傘下でしたね。1,000円前後で手に入るフィルムは今や貴重です。

早速のコメントありがとうございます。

本当はもっと広範囲のフィルムと中身のリストを作りたいのですが,それには時間がかかるので,暫くはこれで勘弁して下さい。少しづつ修正/追加していく予定なので,新しい情報があればお教え下さい。Ilford/Harmanは,Kentmere 100/400,Rollei RPX 100/400,Agfaphoto APX 100/400,Oriental Seagull 100/400, Fujifilm Neopan 100 Acros II等をOEMで提供しているようです。お買い得は,KentmereやOrientalでしょうか。同様にFomaは,Fomapan 100/200/400を,Arista Edu Ultra 100/200/400,Lomography Earl Grey 100/Lady Grey 400,Flic Film UltraPan 100/200/400,Holga 400等としてOEMで提供しています。これらは,特に理由が無ければ,本家のFomaを使う方が良いと思います。今少し興味があるのは,LomographyのPotsdam Kino 100で,中身はORWOのUN54という噂(?)だが,ORWOにはない120フィルムがあり,値段は1000円程。

私はかれこれ30年程,趣味の写真ではカラーポジ120フィルム(old AGFA RSX/RSX II 100, Fujifilm Velvia/Provia 100)を使ってきました。しかしカラーポジの高騰と絶滅の予感から,モノクロ写真を再開したのが4年程前です。モノクロにはまだ新参者ですが,よろしくお願いします。

写真:My favorite photographic films.

狸おやじ

狸おやじ  2025/07/02(Wed) 22:25 No.2906

2025/07/02(Wed) 22:25 No.2906

フィルムカメラ全盛期には、おもちゃカメラの延長みたいな物しか使っておらず、フィルムは「写真屋さん45」で同時プリントすれば無料でもらえるもの、というくらいの意識でした(笑)。

当時は知識が無かったけれど、その頃自分はドイツ製フィルムを使っていたんですね。今更ですが驚きです(写真のパトローネは当時私が使用した物ではありません)

リンホフ手持ち準備で、狸おやじ様のコメントが頭をよぎりました。

三脚無しで、シートフィルム撮影も挑戦してみようと思います。装備も軽いですね。

但し、フイルムはモノクロですから花はより建物探して下町を彷徨うようです。

もう少しで、満開のタイミングで出撃しようと思っています。

よろしくお願いします。

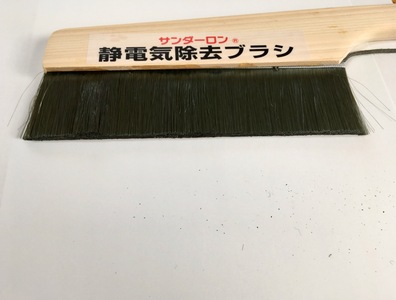

ロールフィルムの場合,フィルムの乳剤面が露出している時間が短く,カメラ内部にホコリも少ない。しかし,シートフィルムの場合,フィルムをホルダーに装填してから撮影後に現像するまで,フィルムの乳剤面はホルダー内部の空気に露出している。もしホルダー内に細かい塵やホコリがあると,ホルダーの移動や引き蓋を操作する度にホコリが舞って乳剤面に付着する可能性がある。現像後の硬化した乳剤面に付いたホコリなら,布やブロワーで強制的に取り除くことができる。しかし,現像前の乳剤面に付いた細かい塵は現像処理により乳剤面に取り込まれてしまい,後から取り除くことが困難になる。その為,フィルムホルダーとその内部に,ホコリ対策が必要になる。

私はフィルムホルダーを9枚使っている。中古で購入した時は,中性洗剤と布巾で汚れを落とし,乾燥後にブロワーとウエットティッシュ(アルコールタイプ)で内部を清掃した。フィルムを装填する時も,ブロワーとウエットティッシュで2重に清掃してからフィルムを装填してきた。装填後はチャック付ビニール袋に入れてからポーチに入れ,ホコリ対策をしてきた(No. 2483)。それでも,現像後のフィルムをスキャンすると,画面に沢山の小さな塵やホコリが見つかる。カラーフィルムなら,ソフトウェア(SilverFastのiSRD等)でゴミ取りができるが,モノクロの場合は赤外線情報を有効に使えないのでゴミ取り(SRDx)が難しい。実は,ブロワーから出る空気は,流体の「固着条件」により固体表面の流速がゼロになる為,電気的力(分子間力)で吸着した微粒子を吹き飛ばすことはほとんどできない。固体表面に吸着した細かいホコリを取るには,ブロワー以外の方法を考える必要がある。

サンダーロンという静電気除去ブラシが,中里(京都)から販売されている。このブラシは導電性を持つアクリル繊維(アクリロニトリル硫化銅)で作られていて,フィルムホルダーのホコリ対策用としてYouTubeで紹介されていた(*)。先日アマゾンで4k円程で出ていたので,試しに使ってみた。

*) 浜田啓子「大判カメラ4×5のフィルムホルダーの掃除の仕方」https://www.youtube.com/watch?v=Yu-ev6eZKIA

写真:Thunderon anti-static brush (Nakasato Co. Ltd., Japan) and film holders.

狸おやじ

狸おやじ  2025/07/20(Sun) 10:20 No.2949

2025/07/20(Sun) 10:20 No.2949

ところが,木製の取手に巻かれた「アース」紐を垂らし,ハケで一撫ですると印象が変わった。小さな塵やホコリが目に見えて簡単に取れる。白木の取手も静電気防止に有効で,良く考えて作られている。上の浜田さんの解説にあるように,ホコリを拭った引き蓋をホルダーから引いた状態でハケの背の白木で叩くと,ホルダーの溝や隅に溜まっていた小さなホコリが出てきて,ハケで一撫でするだけで除去できる。見せかけではなく,作業する人の利便性を考えた作りになっている。中里という会社は知らないが,古い京都の職人達の要望を聞く中から作り出された「本物」なのだろう。このブラシは,フィルムスキャン時のホコリ取りにも活躍する。久し振りに日本の独創的な技術の一品を見せていただいた気がする。

写真:3枚分のホルダーから出てきた塵とホコリ.

狸おやじ

狸おやじ  2025/07/20(Sun) 10:51 No.2950

2025/07/20(Sun) 10:51 No.2950

貴重な情報をいただき、ありがとうございます。

丁度、上野不忍池のハスの花を撮影して、リバーサル2本を現像に出したところです。

毎回、スキャン時にホコリには注意していますが

驚くような付着に不快感が込み上げますね。幸い、カラーは仰せの通りSRDで消去できますが、ホコリ付着のままアルバムに戻すのが、実態確認しているだけに不安になります。早速検索してみます。

ありがとうございました。

早速のコメントをありがとうございます。

不忍池の蓮の花の写真は楽しみですね。綺麗な写真が撮れたら是非ご投稿ください。こちらでも白蓮が咲き始めたので,来週末位にモノクロ撮影をしようかと考えています。