���߂܂��āC�u�K���₶�v�̖��œ��e�������܂��B

�N�����e���Ă��������Ȃ����Ƒ҂��Ă��܂������C�Ȃ��Ȃ��o�܂���̂Ŏ����̑̌�����ɂ��������Ǝv���܂��B25�N���g���Ă����Â������J�����̔��Y�^�ł��B�啪�̂ւ��ۂ��e��l�̃T�C�g�Ɍf�ڂ��ꂽ����l�̖�������v���o���C�����g�̌o�����܂߂ď����Ă݂܂��B���͎ʐ^�̐��Ƃł͂Ȃ��C���Ђ̐��i�ɂ��ڂ����Ȃ��̂ŁC�ԈႢ�⊨�Ⴂ������Ǝv���܂��B���̓_�C�������Ȃ����w�E���������B

Technika 23�́C�h�C�c�̃����z�t�ЁiLinhof Praezisions-Systemtechnik GmbH�j��1934�N����2003�N�܂Ő����̔����������̃e�N�j�J���J�����i�e�N�j�J���t�B�[���h�J�����C�v���X�J�����j�B�唻�́i�}�X�^�[�j�e�q�j�J45�����菬�����k���łŁC�u�x�r�[�e�q�j�J�v�Ƃ��Ă��B�����Ƃ��āC���[�������̑O�W�ƃ����Y���^�̖{�̂Ɏ��[���Ď����^�ׂ闘���ƁC�����Y�{�[�h�ƃJ�����o�b�N�̃t�B�����ʂ�Ɨ��ɓ��������[�u�����g�i�A�I���j�̋@�\�����B���[���ŃA�I�����ł��鍂�@�\�������J�����Ƃ��āC"Technische Kamera = Technika"�Ɩ��t�����C�e�N�j�J���J�����̚���i���^�j�ƂȂ����B���������Ŋ��ɍ���M�������������C���̕����̒����e�N�j�J���J�����i�Z���`�����[�O���t�B�b�N�C�z�[�X�}��VH���j�Ɣ�ׂďd�ʂ��d���B

��ʂ̊�{�t�H�[�}�b�g��6x9 cm�i2x3�C���`�j�B�J�����o�b�N��120�t�B�����z���_�[�iSuper Rollex 23�j���������邱�ƂŁC6x6��6x7 cm�̃t�H�[�}�b�g�ɂ��Ή�����B�喼�h���i6.5x9 cm�j�Ə����h���i2.25x3.25�C���`�j�̃V�[�g�t�B���������p�ł��邪�C���݂̓t�B���������荢��iNo.2063�Q�Ɓj�B

�K���₶

�K���₶  2019/08/20(Tue) 21:01 No.1556

2019/08/20(Tue) 21:01 No.1556

�E �e�q�j�J I 23 (1934-37) �F�ŏ��̃e�N�j�J���J�����CUr-Technika(*)�B

�E �e�q�j�J II 23 (1937-45�H) �F�t�����g�ƃo�b�N�̃A�I���@�\�������B

�E �X�[�p�[�E�e�q�j�J III 23 (1946-56) �F�X�[�p�[��2�d�����v���A�������v�����^�r���[�t�@�C���_�[���ځB���F������v���B

�E �X�[�p�[�E�e�q�j�J IV 23 (1956-64) �F�o�b�N�����������^�b�`�B�x�[�W���F������v���B

�E �X�[�p�[�E�e�q�j�J V 23 (1963-2003) �F�O���^�̓x�[�W���F�C����^�i1972-�j�͍��F�Ń��C�Y�p�̃t���b�v�t�B

���̓��CI-II�͌������鐻�i�����Ȃ��������Ȃ��B���ݒ��Âœ���ł���̂͐��ɔ̔����ꂽIII-V�Ƃ��̃����Y���ӂ����S�ɂȂ�BIII��IV�͂قړ������f���B��ȈႢ�͌�q���郊�{���r���O�o�b�N�̒E���ŁCIII�ł�4�ӏ��̃��b�`�̊J�ōs�Ȃ��̂ɑ��CIV�̓����^�b�`�̃��o�[���삪�\�B�O����͑O�҂͊O���̍�����v�����F�ŁC��҂̓x�[�W���F�C�t�@�C���_�[�J�o�[�Ƀ����z�t�̃}�[�N������B�X�[�p�[�e�q�j�JIII��IV�͓�d�����v���A�������v�����^�̃r���[�t�@�C���_�[�𓋍ڂ��邪�CV���狗���v�����t�ɂȂ�C�㕔�̕ʕt�t�@�C���_�[�ƕ������C�唻�̃e�q�j�J45�Ɠ����\���ɂȂ����B

�����Y�{�[�h�Ƌ����v�A���J����III-IV��V�ł͌݊����������B�����Y�{�[�h�i82x74.5 mm�j�̓e�q�j�J23��p�ŁC���̒����e�N�j�J���J������e�q�j�J45�́u�W���{�[�h�v�Ƃ��݊������Ȃ��BIII��IV�����S�Ȍ݊����͂Ȃ��B�iIV�^�{�[�h�̓e�q�j�JIII�ɕt�����CIII�^�{�[�h�͉��Ӓ����̉��݂������̂�IV�ɕt���Ȃ��B�j�e�q�j�J23�̃{�[�h���e�q�j�J45�Ɏ��t����ꍇ�C��p�A�_�u�^�[���K�v�B���{���r���O�o�b�N��23��p�����CIII����V�܂Ō݊���������C�e�q�j�J�v���X23��e�q�j�J70�C�e�N�j�J���_��23���ɂ����t���\�B�i��܂ɂ��l�ɂ��Ɛ��J���̃A�_�u�^�[�i�H�j����ăO���t���b�N�o�b�N�������\�Ƃ̂��ƁB�e�����m�F�������B�j

���{���r���O�o�b�N�ɂ͏����i�⑼�А��i�Ńn�b�Z���u���b�hV�V�X�e�����p�̃A�_�v�^�[���̔�����Ă���̂ŁC�����I�Ȓ����p�f�W�^���o�b�N�̕��y�����z���C�f�W�^����������ɓ��ꂽ�V�X�e���̍\�z���ʔ�����������Ȃ��B

�ȉ��ł́C�����g���g���Ă���e�q�j�JIV23�𒆐S�ɐ����������܂��B

*) �e�q�j�JI�́C2x3�h�i6.5x9 cm�j�����ŏ��ɍ���C���3x4�h�i9x12 cm�j��4x6�h�i10x15 cm�j�C5x7�h�i13x18 cm�j�����lj����ꂽ�B4x5�h�i9x12 cm�j���́C���̃e�q�j�JIII����̋K�i�ŁCV�̌���i1972�N-�j���疼�̂��u�}�X�^�[�e�q�j�J�v�ɕς��C�e�q�j�JV45����h���������f���Ƃ��Č��݂��̔��������Ă���B

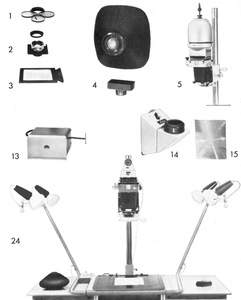

�ʐ^�F�e�q�j�J IV 23�C�����Y: Super-Angulon 65 mm, �x�b�h�_�E���������v�A�����.

�K���₶

�K���₶  2019/08/20(Tue) 21:15 No.1557

2019/08/20(Tue) 21:15 No.1557

III��IV�́C�A�I���i���[�u�����g�j�̋@�\��II��菭���ȗ������ꂽ�B�t�����g�̃��C�Y�i0�`50 mm�j�C�A�b�v�e�B���g�i0�`15���j�C�x�b�h�_�E���i-15���j���\�B�A�b�v�e�B���g�ƃx�b�h�_�E���p���邱�ƂŁC-15�`15���͈̔͂Ńe�B���g���\�B�܂��C�㕔�̃��[�^���[�o�b�N�̌Œ�g�̃��b�N���O���C�㉺���E��0�`10���܂ň����o���Ďl���̃m�u�ŌŒ肷��ƁC�o�b�N�X�E�B���O�ƃo�b�N�e�B���g���ł���(*)�B���̃o�b�N�̃A�I���p���邱�ƂŁC���Ȃ莩�R�ȃ��[�u�����g���\�ɂȂ�B�V�t�g�͍\����ł��Ȃ����C�J�������O�r���90�x�X����ƃ��C�Y�ő�p�ł���B�t�B�[���h�J�����Ƃ��Ă͏\���ȃA�I�����\�Ǝv����B�e�Œ�m�u�͋��łɍ���Ă��āC��x������Ɛݒ肷��Ίɂނ��Ƃ͂قƂ�ǖ����B

V�ł̓t�����g�̃e�B���g�i-15�`15���j�C�V�t�g�i-24�`24 mm�j�C�o�b�N�X�E�B���O�ƃo�b�N�e�B���g�i0�`15���j���\�ɂȂ�CV�̌���^���烉�C�Y�p�̃t�����g�t���b�v���t����ꂽ�B

*) ���̃o�b�N�A�I���́u���g�v�iSchwenkrahmen�j�́C�����z�t�̃j�R���E�X�E�J���v�iNikolaus Karpf�j��1934�N�ɍl�Ă��ē��������C���̌�̃e�q�j�J�̑S���f���i�e�q�j�JI-V�C�e�q�j�J�v���X23�C�e�q�j�J70�C�}�X�^�[�e�q�j�J45���j�ɓ��ڂ��ꂽ�B��O�ł��g���Ղ��R���p�N�g�ȃo�b�N�A�I���̓��ڂ��C�e�q�j�J�̐l�C�̈���Ǝv����B

�ʐ^�F�A�I���̐ݒ��B�e�q�j�J IV 23�CSymmar 105 mm�B

�K���₶

�K���₶  2019/08/20(Tue) 21:48 No.1558

2019/08/20(Tue) 21:48 No.1558

�L�p

�E Biogon 53 mm, f4.5, Compur 0

�E Angulon 65 mm, f6.8, Compur 00

�E Angulon 90 mm, f6.8, Compur 0

�E Super-Angulon 47 mm, f8, Compur 00

�E Super-Angulon 65 mm, f8, Compur 00

�E Super-Angulon 90 mm, f8, Compur 00

�W��

�E Planar 100 mm, f2.8, Compur 1

�E Tessar 105 mm, f3.5, Compur 0

�E Xenar 105 mm, f3.5, Compur 0

�E Xenotar 105 mm, f2.8, Compur 1

�E Apo-Lanthar 105 mm, f4.5, Compur 0

�E Symmar 105 mm, f5.6, Compur 00

�]��

�E Sonnar 180 mm, f4.8, Compur 1

�E Tele-Arton 180 mm, f5.5, Compur 0

�E Tele-Xenar 180 mm, f5.5, Compur 0

�E Telomar 180 mm, f5.5, Compur 0

�E Rotelar 180 mm, f4.5, Compur 0

��L�ȊO�̐�p�����Y�iIII�̎���ɋL�ځj

�E Heligon 90 mm, f2.8, Compur 1

�E Heligon 90 mm, f3.2, Compur 0

�E Color-Heliar 105 mm, f3.5, Compur 0

�E Color-Scopar 105 mm, f3.5, Compur 0

�E Tele-Xenar 240 mm, f5.5, Compur 1

�E Telomar 240 mm, f5.5, Compur 1

����牝�N�̖������Y�̓��C�r�I�S���C�X�[�p�[�A���O�����C�v���i�[�C�W���}�[�C�]�i�[�C�e���A�[�g���C���e���[��IV�̔����ɍ��킹�ĊJ�����ꂽ�V�����Y�Ǝv����B�A���X�̏��œ��Y�l���w�E����Ă���悤�ɁC�����z�t�̈˗��Ő������ꂽ��p�����Y�Ǝv����B���ɃJ�[���c�@�C�X�����������r�I�S���C�v���i�[�C�]�i�[��3�{�Z�b�g�͓����̍ō��i���Ƃ���l�C�����������C�d�������ȃ����Y�ł��������i1956�N������3�{�ƃe�q�j�JIV�̃Z�b�g���i�F$1245�j�B

�����̐�p�����Y�̓����z�t�̍H��Ō������C���̊�������������Ƀ����z�t�E�e�q�j�J�̍�������s��ɏo�ׂ��ꂽ�B�����z�t�̍���̓����������Y�́u�����z�t�Z���N�g�v�ƌĂ�C���w�I���\����ʂ̃����Y���������Ƃ����]��������C���Îs��ł����̕]�����Ă���B

********

�⑫�i2023�N1��11���NjL�j

�e�q�j�J V�i1963�N~�j�ȍ~�ɒlj����ꂽ��p�����Y�iV�̎���ɋL�ځj�F

�E Weitwinkel-Technikon 58 mm, f5.6, Compur 00

�E Super-Angulon 53 mm, f4, Compur 0

�E Super-Angulon 65 mm, f5.6, Compur 0

�E Super-Angulon 75 mm, f5.6, Compur 0

�E Super-Angulon 75 mm, f8, Compur 0

�E Technikon 100 mm, f2.8, Compur 1

�E Xenar 100 mm, f3.5, Compur 0

�E Xenotar 100 mm, f2.8, Compur 1

�E Xenotar 100 mm, f4, Compur 0

�E Symmar 100 mm, f5.6, Compur 00/0

�E Symmar-S 100 mm, f5.6, Compur/Copal 0

�E Sironar 100 mm, f5.6, Compur 0

�E Sironar-N 100 mm, f5.6, Compur/Copal 0

�E Apo-Lanthar 100 mm, f4.5, Compur 0

�E Tele-Technikon 180 mm, f4.5, Compur 0

�E Tele-Arton 180 mm, f4, Compur 1

�E Tele-Arton 240 mm, f5.5, Compur 1

�E Tele-Arton 270 mm, f5.5, Compur 1

���̓��C�e�q�j�R���̓��[�f���V���g�b�N��OEM�ŁC�L�p�iWeitwinkel-�j�̓O�����_�S���C�]���iTele-�j�̓��e���[�ɑΉ�����B�W���̃e�q�j�R��100 mm�́C�w���S��90 mm�̉��nj^�ƍl������i�����z�t �e�q�j�J70, No.1927�Q�Ɓj�BV�̕W���̏œ_�����ύX�ɔ����C�N�Z�i�[�C�N�Z�m�^�[�C�W���}�[�C�A�|�����^�[�̏œ_������105����100 mm�ɕύX���ꂽ�B�����̃��X�g�ł́C6x9 cm�̉�p���J�o�[���Ȃ������Y�ƁC�e�q�j�J45�p�̃����Y�̈ꕔ���ȗ����Ă���B

�K���₶

�K���₶  2019/08/20(Tue) 22:05 No.1559

2019/08/20(Tue) 22:05 No.1559

�����v�ɘA��������ɂ́C�t�����g�x�b�h���̃g���J���f�B�X�N�Ƃ����O�p�`�̃f�B�X�N����]�����C�g�p���郌���Y�̏œ_�����̈ʒu�ɌŒ肷��B�g���J���f�B�X�N�͎g�p���郌���Y�ɍ��킹�ė\�߉��H����C���ꂼ��̈ʒu�Ƀ����Y�̏œ_�����ƃV���A���ԍ����قȂ�F�i�L�p�F���C�W���F�ԁC�]���F�j�ň���Ă���B�t�����g�X�^���_�[�h�����[����̎g�p���郌���Y�́u�F�v�Œ��F���ꂽ���݂̈ʒu�i�������j�܂ňړ������C�N���b�N�X�g�b�v������B����ŋ����v�������Y�̈ʒu�ƘA��������ԂɂȂ�C�莝���B�e���\�ɂȂ�B

���M���ׂ��́C��^�̃r�I�S��53 mm�ƃX�[�p�[�A���O����90 mm�������قڑS�Ă̍L�p�ƕW�������Y���J�����{�̂Ɏ��[�\(*)�Ȃ��ƁB�\�ߎg�������Y�����t���C�f�B�X�N�����̃����Y�ɍ��킹�Ă����C�J���������o���đg�ݗ��Ă邾���ŎB�e�̐��ɓ����B����͒����e�N�j�J���J�����Ƃ��ẮC�������������Ǝv���B�B�e���I��背���Y�����[������łȃ{�f�B�[�Ɏ��ꓥ�݂����ʂł͉��Ȃ����S��������B�u�Z�ʂ̂����Ȃ��ߏ�Ȃ܂ł̊拭���v�Ƃ����h�C�c���i�̋C�T��������B

���̕��A�R�m�����E�I�ɏd����...�B

�������C�c�O�Ȃ��猻�݂́C�����Y�ƃf�B�X�N�C�J�������o���o���ɂȂ��Ă��܂��C3�����v�����Z�b�g�𒆌ÂŌ����邱�Ƃ�����B�ォ��g���J���f�B�X�N�����H����L���T�[�r�X���C1990�N��܂ł̓V�������g���[�f�B���O����z�t�{�ЂŎt���Ă������C�e�q�j�J23��III~IV�^��2000�N���CV�^��2021�N���ɏI���ɂȂ����i2022�N�NjL�j�B

�����f�W�^���o�b�N�����y���ċ����v������Ȃ��Ȃ�����C���ɑ҂����Ȃ��Ƃ����̂�����ł��傤���B

*) ���݊m�F���i�O���ax�S���F52x60�`62x54 mm�����[�\�͈́j�B

�K���₶

�K���₶  2019/08/21(Wed) 23:01 No.1560

2019/08/21(Wed) 23:01 No.1560

�L�p��Super-Angulon�i65mm/f8�j�ƕW����Symmar�i105mm/f5.6�j��2�{�t�Ńg���J���f�B�X�N�����ρC�s���g�O���X�o�b�N�C�X�[�p�[���[���b�N�X�t�B�����o�b�N�C�O���b�v�C�����Y�t�[�h�C�o�b�O�t���̃t���Z�b�g�ł����B�J�����X�̓X��̘b�ł́C�X�C�X�l�̏��L�҂��w����قƂ�ǎg�킸�ɕۑ����Ă����i�����p����ďo�Ă����Ƃ̂��ƁB

�X�[�p�[�A���O����65�́C�~�����L���h���}�`�b�N�Ȏʂ�����邪�𑜓x���������ׂ̍��`�ʂ����閣�͓I�ȃ����Y�ł��B�v���̎ʐ^�Ƃɂ����p�҂�����悤�ňꎞ�l�C���o�������Y�̂悤�ł��B����̃W���}�[105�́C�ƂĂ��D�G�ȕW�������Y�������ʔ��݂ɂ�����B���Y�l�̃A���X�̉���ɂ���悤�ɁC00�ԃV���b�^�[�Ōy�ʃR���p�N�g�̊��ɃC���[�W�T�[�N�����L���B���������ɂ͊����������Y�ł��B

���́C���i�X�i�b�v���B�鎞�͍L�p��SA65���J�����ɃZ�b�g���CSM105�̓o�b�O�ɓ���Č����p�B�]�T�����鎞�́C��Ŕ����������e���^�C�v�̖]���i180mm��240mm�j1�{���o�b�O�ɒlj��B�������Ƃ��������������Y���������ĎB�e����X�^�C���ł��B

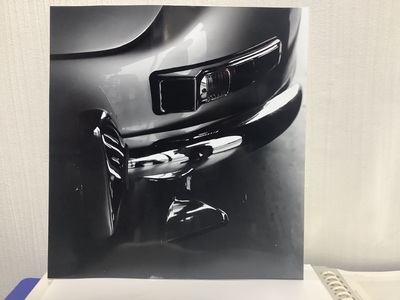

�ʐ^�FMatterhorn, Super-Angulon 65/8, f=16.

�K���₶

�K���₶  2019/08/22(Thu) 20:45 No.1561

2019/08/22(Thu) 20:45 No.1561

���̋@��͓���Ȃ���A�Ȃ�ƂȂ����߂Ă��������Ȃ̂ŁA�n�����Ăĉ�����Ē����Ɛ��ɗL���ł��B

��O�^�C�v�͖����Ē����Ƒ�ϔ������ŁA���^�̂悤�ȓ����Ă�����ł��ւ�����炻���Ȃ��̂ł͂���܂��A����͂���ŗǂ������Ɍ����܂��B

�������A�N�Z�T���[���萫����������Y�̎��R�x�͂�͂���^���L���ł��B

�ّ�ɂ͎֕���Linhof70��2�䂠��܂��B

�ŏ��̌̂͋����v�t�@�C���_�[���������O���ꂽ�A�z�[�X�}��VH�Ɠ����悤�ȃW�����N�A�ł����^�y�ʂł���Ȃ�ɖʔ����ł��B

2��ڂ́A�č��V���b�v���i��3�{�Z�b�g����s�\���ŏo���Ă������̂ŁA���O������܂������A���Œ���������A�����肾�������b�L�[�ȕi�ł��B

�����Y�{�[�h��O���b�v�ȂǃA�N�Z�T���[��V�ɏ�������̂ł��B

�X�[�p�[���[���b�N�X69�ŎB�e����܂őS���ӎ����ċ��܂���ł������A�֕��ŃA�p�[�`���[���K������A6x7�܂ł����ʂ�Ȃ��B����͂���l���ȑO���w�E���������A�n�ǂ��Ă��Ȃ����������҂ł��B

���āA�M�Z�̓��e�ŋ������̂�IV��SuperAngulon65��t���@�ł��B

70���A65�ɂ̓x�b�h�_�E�����������[�����ǂ�l�܂�܂Ō�ނ�����̂ł����A����Ƀo�b�N�Ƃ̕��s���Ƃ邽�߃t�����g�X�^���_�[�h�������A�b�v�e�B���g���˂Ȃ�܂���B

IV�ł́A�t�����g�X�^���_�[�h�̃t���[�����ƃe�B���g�o����̂ł����B���������Ƃł��B

�摜�F�����z�t70�C�X�[�p�[�A���M������65mm�C�x�b�h�_�E���C�A�b�v�e�B���g

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/08/23(Fri) 22:28 No.1562

2019/08/23(Fri) 22:28 No.1562

��܂ɂ��l�̂����e�͂����F�X�ȃT�C�g�Ŕq�ǂ��C��ϕ��ɂȂ�Q�l�ɂ����Ă��������Ă���܂��B

Linhof Technika70�͍ō��̃J�����ł��ˁB�\���̓e�q�j�JV23�Ƃقړ����������^�y�ʁC����ɉ����ăt�@�C���_�[�̃t���[����ւ���p�����b�N�X����ł��ĘI�o�v�������i�I�j���ꂽ�ō����@�ƋL�����Ă���܂��B�����d���u������v��IV�����x���R�ŕ���o�������ƍl�������Ɏ����̒K���₶�́C�ƂĂ��A�܂����v���܂��B�����Ԃ�����܂�����C�����p�̃X���b�h�̉�������肢�������܂��B

��IV�ł́A�t�����g�X�^���_�[�h�̃t���[�����ƃe�B���g�o����̂ł����B

�L�p�̃x�b�h�_�E�����ɁC�t�B�����ʂƂ̕��s����邽�߃t�����g���A�b�v�e�B���g������̂�IV�������ł��B�����CIII-IV�̏ꍇ�C�e�B���g�̎����t�����g�X�^���_�[�h�̊�ɂ���̂ŁC�X�^���_�[�h�S�̂��X���Ă��܂��̂ł��B���̏ꍇ�C�e�B���g���������̃s���g�ʒu�̈ړ����傫���̂ŏ������Ȃ̂ł����C�����\����i���x�H�j�̗��R�ł������Ă���̂��Ǝv���܂��B���������Ă݂�ƁC�e�B���g����IV�͉����c�悤�ȕs�v�c�Ȍ`�Ɍ����܂��ˁB

V23����̓e�q�j�J70��e�q�j�J45�Ɠ��l�ɁC�e�B���g���������Y�̒��S�Ɉڂ�܂����B

�L�p���̃J�����̐ݒ���@�̐�����Y��Ă��܂����B�������ɂ��̌��ɂ��Ă����e�ł���Ǝv���܂��B

���ƁC

>�X�[�p�[���[���b�N�X69�ŎB�e����܂őS���ӎ����ċ��܂���ł������A�֕��ŃA�p�[�`���[���K������A6x7�܂ł����ʂ�Ȃ��B

����͂�����������C�֕��̖��i�H�j�̗l�ȋC�����܂��B

���̎苖�ɂ���Technika70�̎g�p�������̕\���ɂ́C�hTechnika70, 6.5x9cm, 2-1/4x3-3-1/4in"�Ə�����Ă��܂�(*)�B���̐����ɂ�6.5x9cm�̃T�C�Y�̃J�b�g�t�B�����ŎB�e�ł���ƋL����Ă��܂��B�Ō�̑Ή������Y�\�ɂ́CPlanar100/2.8��Xenotar100/2.8����6x9cm�Ή������Y���L�ڂ���C��O�I��Planar80��Xenotar80�ɂ�6x7cm�̐�����������ƒ��߂���Ă��܂��B

Linhof���������ɉR�������Ƃ͎v���܂���B������������ł����C�O���L�҂ɂ���Ĕ��i�C���邢�͑���6x7�p�̎֕��ɕt���ւ����Ă���\��������悤�Ɂi�H�H�j�v���܂��B

����6x9cm�ŎB�e�ł���悤�ɂȂ�����f�������ł��ˁB

*) �Q�l����:

http://www.cameramanuals.org/prof_pdf/linhof_technika_70.pdf

�K���₶

�K���₶  2019/08/24(Sat) 10:22 No.1563

2019/08/24(Sat) 10:22 No.1563

Linhof70�̌��A�M�Z�ɐG������쐬�����ł���܂����A23�̃X���b�h�̏o�����f���炵�����āA�C���������߂˂Ȃ�Ȃ��Ǝ������Ă���܂��B

���āA��͂�IV�́A�t�����g�X�^���_�[�h��Ɏ������A������x�[�X�e�B���g���s���Ă���̂ł��ˁB

V��70�͂��w�E�ʂ�A�����ʒu���e�B���g���ɂ��Ă��܂����A���̏�ԂŃ��C�Y���悤�Ƃ���ƃt�����g�X�^���_�[�h�g���ߑO�ɏo�܂��̂ŁA�s���g�̏C�����K�v�ł��B

IV�͂��̂܂ܕ��s���C�Y����Ώœ_�ʒu�͕ω����Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA���_���\���ɂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�e�N�j�J���J�����́A�r���[�^�C�v�Ɗr�ׂăA�I������̓J�����̕Ȃ����m�̏�ŎB�e�҂̑̂����킹�Ă������̂Ȃ̂ł��傤�B

�z�[�X�}���ł́A65mm�̓x�b�h�_�E�����Ȃ������ɁA�c�ʒu�ɂ���ƃx�b�h��[����p�ɓ����Ă��邽�߁A5mm�قǃ��C�Y��������d�l�ɂȂ��Ă��܂��B

�O�ҎO�l�A�ʔ����ł��ˁB

>�@�L�p���̃J�����̐ݒ���@�̐�����Y��Ă��܂����B�������ɂ��̌��ɂ��Ă����e�ł���Ǝv���܂��B

���ꂱ���A�F�l����Ԓm�肽���A�܂��͑z�������Ă��Ȃ����Ŏ������l���������Ǝv���܂��B�傢�Ɋ��Ғv���܂��B

����70����肵���Ƃ��x�b�h�_�E�����邱�Ƃ�m��܂���ŁA�܂��f�B�X�N65�h�b�g�����Ȃ̂ō��X�g�b�p�[�ɂ��Ė��������o�Ȃ��B�������[���ɋC�t���������߂Ă��o�Ȃ��B�����������������A�ƃX�g�b�p�[�ʒu�������ƃh���C�o�[�o���O�ɂӂƉ摜�����|���Ă݂���C�x�b�h�_�E���{�����[���Ƃ������Ƃ��������C�i����l���璼�ڂ��w�������Ă��������j���Ȃ����o�܂��D

�������������҂��o���Ȃ����߂ɂ��A����������낵�����肢���܂�m(_ _)m

>>�@�֕��ŃA�p�[�`���[���K������A6x7�܂ł����ʂ�Ȃ��B

>�@����͂�����������C�֕��̖��i�H�j�̗l�ȋC�����܂��B

���͎̌̂����Ŏ֕��㕔�̊J������6x7�i����Ȃ�6x8�ɋ߂��j�����Ȃ��̂��m���߂Ă��܂��B

�M�����`�Ղ́A���̐ߌ��ł͂킩��܂���ł������A�ܘ_�����Ƃ������͔ے�ł��܂���B

�ł��A����l��70�ɂ��Ă͂��̂悤�ɂ�����ł��B

http://contarex.jugem.jp/?month=201011

1970�N�t�H�g�A�[�g�ł́A�v���X70��6x7��p�Ə����Ă���܂����A�e�q�j�J70�̓t�H�[�}�b�g�������Ă��܂���B

�C�O�̃T�C�g�ł́A56x72�o�b�N���Z�b�g�ł��邱�ƁA�u���C�g�t���[����6x7�v���|�[�V�����ł��邱�Ƃ͋L�ڂ���Ă��܂����A6x7�܂ł����g���Ȃ��Ƃ̋L�ڂ͌��t�����܂���ł����B

>�@���̎苖�ɂ���Technika70�̎g�p�������̕\���ɂ́C�hTechnika70, 6.5x9cm, 2-1/4x3-3-1/4in"�Ə�����Ă��܂�(*)�B

>�@���̐����ɂ�6.5x9cm�̃T�C�Y�̃J�b�g�t�B�����ŎB�e�ł���ƋL����Ă��܂��B

>�@�Ō�̑Ή������Y�\�ɂ́CPlanar100/2.8��Xenotar100/2.8����6x9cm�Ή������Y���L�ڂ���C��O�I��Planar80��Xenotar80�ɂ�6x7cm�̐�����������ƒ��߂���Ă��܂��B

�I���W�i���̐������͋M�d�ł��B

����ɂ��Ă͎��ƂɃW�����N��70���d�����Ă���܂��̂ŁA�K���Ȃ���ʌ̂��r���邱�Ƃ��o���܂��B

�h��ɂ����Ă��������B

>����6x9cm�ŎB�e�ł���悤�ɂȂ�����f�������ł��ˁB

�͂��C������6x9��D���A6x7�����Ȃ�ł��i�j

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/08/24(Sat) 23:57 No.1564

2019/08/24(Sat) 23:57 No.1564

�e�q�j�JIV23�ł́C�Z�œ_�̍L�p�����Y�i47�`65mm�j���g���ꍇ�C�x�b�h�ɂ���ʂ̃P������h���ׂɁC�x�b�h����i�������u�x�b�h�_�E���v�̏�ԂŎg�p���܂��B�����ɒZ�œ_�����Y�̌Œ�͈͂��g����ׁC�x�b�h�㕔�̃��[����{�̊��Ɉ�i�u�X���C�h�o�b�N�v�����܂��B����2�̐ݒ���m���ɍs���ɂ́C�ȉ��̕��@�������߂ł��F

1. �t�����g�x�b�h�J���{�^���������C�x�b�h��W���̐����ʒu�܂ʼn��낷�B

2. �x�b�h��̃��[�����O���ɂ���{�^���i���[�����b�N�����j�������ă��b�N���O���C�㕔���[����{�̕����ɃX���C�h�����C�{�̂̃��[���̈ʒu�܂ň�i�i�N���b�N�_�܂Łj�����߂��B

3. �����Y�X�^���_�[�h�����[���ɉ����Ĉ����o���C�g�p����L�p�����Y�̃N���b�N�_�i���F�j�ɌŒ肷��B

4. �x�b�h�Ɩ{�̂��Ȃ��ł���2�ӏ��́u�^�X�L�v�������ă��b�N���͂����C��i�������u�x�b�h�_�E���v�̈ʒu�ɕύX����B

5. �����Y�X�^���_�[�h�̃e�B���g�����l�W��S�J�܂ʼnC�t�B�����ʂƃ����Y�{�[�h�s�ɂ���B

�g���J���f�B�X�N�����H�ς݂̏ꍇ�C�L�p�����Y�͂��́u�x�b�h�_�E���v�{�u�X���C�h�o�b�N�v�̏�Ԃł̂݁C�����v�ƘA�����܂��B�i�����m��Ȃ��ׂɁC�܊p�������ꂽ�J�����g���Ȃ��Ǝv���Ď̂ĂĂ��܂�����C�A��������Ă��܂��l�����\�����B���͔̔��X�̓X�����m��Ȃ������̂ŁC�����z�t�{�Ђɖ₢���킹�戵�������̎ʂ��𑗂��Ă��炢�������܂����B�j

�x�b�h�_�E�����Ă��烌���Y�X�^���_�[�h�������o�����Ƃ���ƁC�p�x�̍�������̂ŏ�肭�ړ��ł����C���[��������Ă��܂����Ƃ�����B�㕔���[����{�̂̃��[���̈ʒu�܂ŃX���C�h�o�b�N��������X�^���_�[�h�������o�����@�́C�L�p�ȊO�̃����Y�ɂ��L���ŁC���̕��@��m���Ă���C�X�^���_�[�h�̈����o�����ȒP�ɂł���悤�ɂȂ�܂����B

���̕��@�́C�ւ��ۂ��e��l�̃T�C�g�ł���l���狳���܂����B

����l���肪�Ƃ��������܂����B

�K���₶

�K���₶  2019/08/25(Sun) 10:36 No.1565

2019/08/25(Sun) 10:36 No.1565

�� IV�͂��̂܂ܕ��s���C�Y����Ώœ_�ʒu�͕ω����Ȃ�

�������B����͊m���ɑ傫�ȗ��_�ł��ˁB���x���������Ă݂܂��B

��܂ɂ��l�̏��͂����ƂĂ��𗧂��܂��B�L��������܂��B

�� ������6x9��D���A6x7�����Ȃ�ł�

�����S�������ł��BIV23�̏����Z�b�g�̓t�B�����o�b�N��6x7�ŁC�D���ɂȂ�܂���ł����B6x9�̃X�[�p�[���[���b�N�X��ʂ̓X�Ō����čw�����u���E���L�������v�C�����܂����B

���̎����C���̓X�̓X���ɂ́u���̃J�����ł�6x9�͎B��܂���v�ƌ����܂����B�ł����i�K�j�͐l�̘b�����܂�M���Ȃ����Ȃ̂�... ��������B�ꂽ�i�I�j�B

�K���₶

�K���₶  2019/08/25(Sun) 17:58 No.1566

2019/08/25(Sun) 17:58 No.1566

a. IV23�{�́i�O���b�v�C�o�b�N�����j: 1660 g

b. �A�i�g�~�J���O���b�v: 297 g

c. ���[���t�B�����o�b�N�iSR, 6x9�j: 800 g

d. �s���g�O���X�o�b�N: 392 g

f. �X�[�p�[�A���O����(65mm/f8�j: 286 g

g. �W���}�[�i105mm/f5.6�j: 143 g

h. ���e���[�i180mm/f4.5�j: 463 g

i. �e���}�[�i240mm/f5.5�j: 444 g

�i�����Y�̓{�[�h���d�ʁj

_______

A. �莝�W���Z�b�g�ia,b,c,g�j: 2900 g

B. �莝�L�p�Z�b�g�ia,b,c,f�j: 3043 g

C. �莝2�{�Z�b�g�ia,b,c,f,g�j: 3186 g

D. 2�{�t���Z�b�g�ia,b,c,d,f,g�j: 3578 g

E. 3�{�t���Z�b�g�ia,b,c,d,f,g,h�j: 4041 g

F. 4�{�t���Z�b�g�ia,b,c,d,f,g,h,i�j: 4485 g

���_���猾���ƁC�莝�Z�b�g�iA,B�j��2.9�`3kg�C4�{�̃t���Z�b�g�iF�j��4.5kg���Ƃ��Ȃ�̏d�ʂł��B�莝�Z�b�g�Ŕ�r����ƁC����̃z�[�X�}��980��Z���`�����[�O���t�B�b�N23���0.4�`1.2kg���d���B�y���őI�ԂȂ�C�ԈႢ�Ȃ��Z���`�����[�O���t�B�b�N�ł��傤�B�ł̓e�q�j�J23�̗��_�͉����H�@�����ȏ��悭�킩��܂���B���̏ꍇ�C���܂��Z��ł����ٍ��̒n�Ō����ċC�ɓ���C�Փ��������Ă��܂����Ƃ����̂�����ł��B

�ł��C�g�����ޒ��������킭�J�����ł��B100�N�͗]�T�Ŏg���錘�S���Ɗm���ȑ��쐫�C�����Đ�p�ɍ��ꂽ���I�ȃ����Y�Q�́C�e�q�j�J23�̖��͂��Ǝv���܂��B

�ʐ^�F���������Y�̗�B�O����Super-Angulon 65/8, Symmar 105/5.6,

Tele-Technikon (Rotelar) 180/4.5�C���������Y�FTelomar 240/5.5.

�K���₶

�K���₶  2019/08/26(Mon) 21:25 No.1567

2019/08/26(Mon) 21:25 No.1567

���炵���X���b�h�����肪�Ƃ��������܂��B���������������ēǂ݂ӂ����Ă���܂����B

�����g�͂Ƃ����ƁA��͂艽�x���e�q�j�J�Q�R�ɋ����������A���������T������A���ɂ͔����������肵���̂ł����A�l�i�܂��͏�ԂȂǂɖ�肪����A���ʁA���������Ȃ��܂܂ɂȂ��Ă��܂��B��͂�g�����肩�炷���IV���~�����̂ł����A���̕���͂荂���ł��B

�m���ɃZ���`�����[��z�[�X�}���͑��ΓI�Ɍy���ł����A�����z�t�̖��͂́i�拭���A�d�グ�A�f�U�C���A�����Y�̗ǂ��A�u�����h�́A�Ȃǂ��낢�날��܂����A�@�\�I�ɂ́j�����v�ƃr���[�t�@�C���_�[����̉�����Ă���_���傫���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�d����x�O����������W�t�@�C���_�[�J�����Ƃ��Ĉ�a���Ȃ��g���A�܂��A�A�i�g�~�J���O���b�v�Ȃǂ��܂߂��������g���������ΓI�ɏd������Đv����Ă���̂��낤�Ǝv���܂��B�����炱�������z�t�V�O�̂悤�ȁA���t�@�C���_���������ꂽ���f�����ł����̂ł��傤�B���̓_�z�[�X�}����Z���`�����[�͂Q�Ꭾ�ŁA����̓z�[�X�}����VH-R�̂悤�ȃt�@�C���_���������ꂽ���f���ł���ؕς��܂���ł����B

�e�N�j�J���r���[�J�����͂ǂ����Ă��u�s���g�O���X�Œ��J�ɎB��v�̂������̂悤�Ȍ����������Ă���悤�ȋC�����܂����A�������[���t�B�����̃J�����͂ǂ����Ă��s���g�O���X�ƃ��[���t�B�����o�b�N�̌������ʓ|�ł����A�L�p���Ɣ�ʊE�[�x���[���ł�����A�����W�t�@�C���_�[�I�Ɏg���̂����Ȃ��̂��Ǝv���܂��B���̂Ƃ��A��܂ɂ��l�����������悤�ɍL�p�ł��s���g��ۂ����܂܃��C�Y���ł���̂͑傫�ȃ����b�g�ɂȂ�̂ł��傤�B

���Y

���Y  2019/08/26(Mon) 22:06 No.1568

2019/08/26(Mon) 22:06 No.1568

�����X���b�h�𗧂Ă����Ă����������k���Ă���܂��B�������̌Â��e�q�j�J23�ɋ����������Ă������������ȕ��X�ɁC���������ł������ɗ��Ă�����ƁC��w���ڂ݂����e�����Ă����������܂����B

�{���Ȃ玩���̃T�C�g������ď�M���ׂ����ł����C�m�����o�����s�����Ă���܂��̂ŁC��肠�������Y�^�Ƃ��Ă̏����C���Y�l�̃T�C�g�����肵�ē��e�����Ă��������܂����B���̏�����肵�Ă���\���グ�܂��B

> �����z�t�̖��͂́i...�Ȃǂ��낢�날��܂����A�@�\�I�ɂ́j�����v�ƃr���[�t�@�C���_�[����̉�����Ă���_���傫���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���������v���܂��BIV23�i��III23�j�̓t�@�C���_�[�Ƌ����v����ׁ̂̈C���ʐ��Ƃ����_�łƂĂ��D��Ă���Ɗ����܂��BV23�ł͋����v�ƃt�@�C���_�[���������Ă��܂��C�B�e���삪��]�v�ɕK�v�ɂȂ����B�܂��t�@�C���_�[���O�t���Ȃ̂ŁC���E�̎�Ԃ��������B���͈ȑO�CV23�ɔ����ւ��悤�ƍl�������Ƃ���x����܂����C�O�t���t�@�C���_�[���D���ɂȂꂸ�Ɏ~�߂܂����B

V23�͓����^�̃t�@�C���_�[���̂āC�e�N�j�J���J�����̋@�\��������������i�~�jV45���j�ɐi�݁C����͂�����x���������Ǝv���܂����C�����̃����b�g�̈�������Ă��܂����悤�Ɋ����܂��B�莝�Ń����W�t�@�C���_�[�I�Ɏg����e�q�j�J��IV23���Ō�ŁC���̌�p�̓e�q�j�J70�̂悤�Ɏv���܂��B

> �����W�t�@�C���_�[�I�Ɏg���̂����Ȃ��̂��Ǝv���܂��B���̂Ƃ��A��܂ɂ��l�����������悤�ɍL�p�ł��s���g��ۂ����܂܃��C�Y���ł���̂͑傫�ȃ����b�g�ɂȂ�̂ł��傤�B

���̒ʂ�Ǝv���܂��B��܂ɂ��l�̂��w�E�ŁCIII��IV���x�[�X�e�B���g�ɂ��Ă��闝�R���悤�₭������܂����B��������Y�l�̃T�C�g�ŏ����������Ă������������A�ŁC��ϊ��ӂ��Ă���܂��B

�K���₶

�K���₶  2019/08/27(Tue) 21:08 No.1569

2019/08/27(Tue) 21:08 No.1569

�EIII�Fhttp://www.cameramanuals.org/prof_pdf/linhof_technika_6x9.pdf

�EIV�Fhttp://www.cameramanuals.org/prof_pdf/linhof_super_technika_23.pdf

�EV�Fhttp://www.cameramanuals.org/prof_pdf/super_technika_v.pdf

�ECameraQuest�Fhttps://cameraquest.com/lint369.htm

�K���₶

�K���₶  2019/08/29(Thu) 20:21 No.1570

2019/08/29(Thu) 20:21 No.1570

���l�т��Ē����v���܂��B

���̂����v�����̂��ȁB�ȑO�̃l�K���@��Ȃ��Ƃ����܂��A���̎��͒��ӂ������Ă����悤�ɋL�����Ă��܂��B

6x9�̃X�[�p�[���[���b�N�X��F�l�ɕԋp���Ă��܂����̂ŁA�ّ�ɂ�6x7��120��220�����Ȃ��A���؍���ł��B

���Ȃ��Ƃ�Xenotar100/2.8, �J���`f4�C��������1m�̏����ł͏c���Ƃ�6x9�͂����܂���B

���w�E�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂����B

6x7�́A10���B���̂ŁA6x9�ƕ��p���Ă���ƌ��\�������Ɏv���Čo�ϓI�ȋC�����܂��B

�u���[�j�[�t�B�������g���Ă��ăP�`�P�`����͖̂{���]�|�Ǝv���܂����A�قƂ�lj掿���ς�炸�A2���R�}�ɗ]�T������̂͊O�ŗ��������v�����Ƃ��D�D�D�D

���̏ꍇ�ł��A�X�[�p�[���[���b�N�X��56x72�Ƃ����A���{�Ŏ嗬��56x68��艡���ȃv���|�[�V�������ǂ��̂ŁC�z�[�X�}��67�z���_�[�Ŏg�����Ƃ͎v���܂���B4mm�������Ȃ��̂ɁB

6x8���ǂ����ȁH(^_^;)

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/09/15(Sun) 15:49 No.1591

2019/09/15(Sun) 15:49 No.1591

> �e�q�j�J70��6x9���ʂ�Ȃ����ł����A�z�[�X�}��8ex�ŏc���m�F�����Ƃ���A������56x84mm�̃t���t�H�[�}�b�g���ʂ��Ă��܂����B

����͗ǂ������ł��ˁB���߂łƂ��������܂��B

> 6x7�́A10���B���̂ŁA6x9�ƕ��p���Ă���ƌ��\�������Ɏv���Čo�ϓI�ȋC�����܂��B�u���[�j�[�t�B�������g���Ă��ăP�`�P�`����͖̂{���]�|�Ǝv���܂����A�قƂ�lj掿���ς�炸�A2���R�}�ɗ]�T������̂͊O�ŗ��������v�����Ƃ��D�D�D�D

�m���ɂ����ł��ˁB6x9����8�������B��Ȃ��̂Łu�G�b�����I��肩...�v�Ǝv�����������ł��B�ł��|�W�̌�����������̊������傫���B

6x6�`6x8�Ȃ�y�ʂ̒����J��������R����܂��B�����ďd�ʋ��̃e�q�j�J���g���Ȃ�C��͂�u�t���T�C�Y�v��6x9���ǂ����ȁi�H�j�Ǝ����g�͍l���Ă��܂��B��ʑ̂Ƃ��̎��̋C���ɂ����܂���...�B

�K���₶

�K���₶  2019/09/16(Mon) 10:22 No.1592

2019/09/16(Mon) 10:22 No.1592

> ��͂�u�t���T�C�Y�v��6x9���ǂ����ȁi�H�j�Ǝ����g�͍l���Ă��܂��B

�܂����������ċ�ʂ�ł��B

���̓x�}�~���v���X�ƃz�[�X�}��69�z���_�A����ɃX�[�p�[���[���b�N�X67�Ŏ��ʂ������A�����B��I����Ă��A����H�܂�2���B���ȁA�Ɠ�����O�Ȃ��炿����Ɗ��S�[���������̂ŁB

�ꎞ�̋C�̖����ł��i�j

�|�W�����C���ɎB�e���Ă������̓t�H�[�}�b�g���͈��|�I�ł����B�ŋ߃l�K����Ȃ̂ł�����Ƃ��肪���݂������ł��Ă܂���B�ł��L���Ƃ�͂萔�p�[�Z���g�̍��������Ă��܂����A�g���~���O�̗]�T�͂�͂�69�̈З͂ł��B

�z�[�X�}���̃z���_�͈ꎞ�t�W���J������1000-1900�~�Ŕ����Ă܂����ˁB���Ȃ��B�e�����̓}�K�W�������ŃJ�o�[���܂��B

�o�b�N�����o���Ȃ��@��́A���\��Ԏ���ł��B���̗��s�̘A��͎B�e�ړI�ł͂Ȃ��̂ŁA�t�B���������҂��Ă���Ȃ��āB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/09/16(Mon) 18:50 No.1593

2019/09/16(Mon) 18:50 No.1593

�m���ɂ����ł��ˁB���͍��ł�6x9�̃|�W�̎d�������鎞�C�������N���N���܂��B���̊�����120�t�B�������g�������闝�R�̈�ł����C�f�W�^���Ɉڍs������ߋ��̈╨�ł��ˁB

> �z�[�X�}���̃z���_�͈ꎞ�t�W���J������1000-1900�~�Ŕ����Ă܂����ˁB���Ȃ��B�e�����̓}�K�W�������ŃJ�o�[���܂��B

�����ł����C�z�[�X�}���̃z���_�[�͈����Čy���Ă����ł��ˁB�����z�t�̃X�[�p�[���[���b�N�X�͍����ďd���i800g�j�B�t�B�����̕��R���͗ǂ��̂���...�B

�K��ɂ́C�\���̃��[���b�N�X�����������C�́i�̗́j������܂���B�B�������C���W���J���ăZ�R�Z�R�l�ߑւ��Ă܂��B

�K���₶

�K���₶  2019/09/17(Tue) 21:08 No.1594

2019/09/17(Tue) 21:08 No.1594

PhaseOne��Leaf����̔����ꂽ�����f�W�^���o�b�N�́C�C���[�W�Z���T�[�̃T�C�Y��33x44mm����42x56mm���ŁC6x9�T�C�Y���J�o�[�ł����C�e�q�j�J23��p�̐��i���Ȃ��B�������C�n�b�Z���u���b�h���ɋ������ꂽ�f�W�^���o�b�N���A�_�v�^�[����Ď��t����C��p�͐�������邪�C�f�W�^���B�e���\�ɂȂ�B

�e�q�j�J23�̃��{���r���O�o�b�N�ɂ́C�n�b�Z���u���b�hV�ƃu���j�JGS�p�̏����A�_�v�^�[������Ă����B���݂ł��C�n�b�Z���u���b�hV��H�C�}�~��M�}�E���g�p�̏����A�_�v�^�[�iUniversal Digi Adapter 6x9�j��C���А��i���̔�����Ă���B���̎苖�ɂ́C����Jieying���̃n�b�Z���u���b�hV�p�̃A�_�v�^�[������B�Œ莮�Ȃ̂ʼn摜�̃X�e�b�`���O�͂ł��Ȃ����C���{���r���O�͉\�B���[���t�B�����o�b�N�Ɣ�ׂ�ƌy�ʃR���p�N�g�i189g�j�B�l�i�͐��N�O��$135���B

�����f�W�^���o�b�N���܂������Ĕ����Ȃ��̂��c�O�B���Â̒l�i��������̂�҂��Ă܂��B

�ʐ^�F������n�b�Z���u���b�hV�p�A�_�v�^�[�C�s���g�O���X�o�b�N�C

���[���t�B�����o�b�N�i�X�[�p�[���[���b�N�X�C6x9�j�B

�K���₶

�K���₶  2019/11/10(Sun) 16:10 No.1633

2019/11/10(Sun) 16:10 No.1633

�n�b�Z��V��M645�K�i�̃f�W�^���o�b�N�͖ډ��f�t�@�N�g�X�^���_�[�h�̂悤�ŁC�����Ƀn�b�Z��H���c�邩�ǂ����ł����A���Ȃ��Ƃ��O2�҂͑��������܂Ŏc��ł��傤�B

���������z�t23�p�A�_�v�^�[�͂��܂ŋ�������邩�r���s��������A���m�ۂ����̂͗��ɓK���Ă��܂��ˁB

�A�_�v�^�ɃX���C�h�@�\���Ȃ��̂͏��X�c�O�Ȃ���A�����ƂȂ�t�����g�X���C�h�őΏ����邱�ƂɂȂ�܂��B

�����n�b�Z���ƃ}�~���̃A�_�v�^�͎����Ă��܂��A���������钛��������܂��A�Ȃ��Ȃ�Ȃ������ɃA�_�v�^�̕��͉������Ă����ׂ���������܂���B

�m�����6x9�ȉ��̃X���C�h�ł���o�b�N�A�_�v�^�[�͒m��܂���B

23�O���t���b�N�p�̓��[�J�[�����낤�Ǝv���ł����Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��B�D

�������d�q�ړ_���Ȃ��A�_�v�^�ł��f�W�^���o�b�N�͓��삷����̂ł��傤���B�V���N���R�[�h���q�����̂Ȃ̂��A���͎g�������Ƃ��Ȃ��̂ł܂������킩��܂���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2019/11/10(Sun) 22:53 No.1634

2019/11/10(Sun) 22:53 No.1634

> �m�����6x9�ȉ��̃X���C�h�ł���o�b�N�A�_�v�^�[�͒m��܂���B

�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B�X���C�h�ł���e�q�j�J23�o�b�N�p�̃A�_�v�^�[�́C�m�� "Widepan"�̏��i���Ŕ̔�����Ă���Ǝv���܂��B�f�W�^���o�b�N�����E�ɓ������^�C�v�ƁC�s���g�K���X�ɃX���C�h�ł���^�C�v������Ǝv���܂��B�Œ莮��荂�ځi��160~400�j�ł����C�摜�̃X�e�b�`���O���ł���̂ŗL���ł��B���͌Œ莮�ŕ�����Ȃ���������C�������w�����悤���ƍl���Ă��܂��B�ǂ�������܂ŋ�������邩������Ȃ��̂ŁC���̓��Ɋm�ۂ��Ă������Ɨǂ���������܂���B

> �������d�q�ړ_���Ȃ��A�_�v�^�ł��f�W�^���o�b�N�͓��삷����̂ł��傤���B�V���N���R�[�h���q�����̂Ȃ̂��A���͎g�������Ƃ��Ȃ��̂ł܂������킩��܂���B

����͎����悭������܂���B�f�W�^���o�b�N�̎�ނɂ����Ǝv���܂����C��{�I�ɂ̓V���N���R�[�h�ڑ��ŗǂ��̂ł͂Ȃ����i�H�j�ƍl���Ă��܂��B�֘A�����C���ɏo�Ă��܂��F

https://blog.goo.ne.jp/camero_sity/e/e17be0d958b5eb88dcc97c183feb0eb0

�����C���C�u�r���[�̎��ǂ�����̂��悭������܂���B�n�b�Z���u���b�hH�}�E���g�p�̃f�W�^���o�b�N���Ɠd�q�ڑ����K�v���ǂ����H�@���̕ӂ́C��������������܂����e���܂��B

�K���₶

�K���₶  2019/11/11(Mon) 20:03 No.1636

2019/11/11(Mon) 20:03 No.1636

�n�b�Z���̐V����V�}�E���g�p�f�W�^���o�b�N�iCFV II 50C�j�́C�d�q�ړ_�ɂ��ڑ����Ȃ��Ă��g���邻���ł��BV�}�E���g�̃o�b�N�������I�ɕt���C�A�_�v�^�[���ł����Ȃ������ł��B�V���b�^�[�Ƃ̓����̓V���N���R�[�h��{�̂ƃ����Y�̃V���N���ړ_�iX�j�Ɍq���ōs�Ȃ��C���C�u�r���[���̓V���b�^�[���J������Ηǂ��Ƃ̂��Ƃł��B���Ȃ݂ɃZ���T�[�̓\�j�[�̗��ʏƎˌ^CMOS�Z���T�[�ŁC�傫����33x44mm�B���i�͂܂�����Ƃ̂��ƁB�����̓\�j�[�Ɋ撣���Ă��炢�����o���ė~�����ł��ˁB

�K���₶

�K���₶  2019/11/12(Tue) 21:41 No.1637

2019/11/12(Tue) 21:41 No.1637

����܂œk���ňړ����鎞�͎O�r���g�p�����C�e�q�j�J�̘A�������v���g���čL�p��W�������Y�Ŏʐ^���B���Ă����B�������C�s���g�O���X�ō\�}�����߁C�A�I�����g���Ďʐ^���B�肽����������B���œ_�̖]�������Y�iTelomar 240mm�j���g�������O�r���K�v�B�Ԃł̈ړ��Ȃ���Ȃ����C�k���̏ꍇ�C�t���Z�b�g�̃J�����o�b�O�i5�`6kg�j�ɉ�����Gitzo�̌Â���^�A���~�O�r�i4.1kg�j��S���̂́C�V�����ɂ͈ꐡ�h���B

��N10���Ɂu�J�����������f���v�ŃJ�[�{���O�r�Ǝ��R�_��̏����F�l�ɂ������������C���Y�l�Ƃ�܂ɂ��l����L�v���M�d�ȃA�h�o�C�X�����������܂����i�L���������܂��� ^^�j�B�����������A�h�o�C�X���Q�l�ɂ��đI�O�r�Z�b�g�́F

�J�[�{���O�r�FManfrotto MT190CXPRO3

�{�[���w�b�h�FLeofoto LH-40

�J�����p�v���[�g�FSmallRig 2146

�}���t���b�g�̎O�r�̓o�b�N�����́u�N�C�b�N���b�N�v�������ŁC�i�b�g�����ݒu�ƓP���̎��Ԃ������B3�i��4�i���k�����������C���̕����x������W�J���Ԃ��Z���BLeofoto�̃{�[���w�b�h�͏d�S���Ⴍ�C3kg�̃e�q�j�J����������Œ肷��B��ʃT�C�Y���}���t���b�g�̏㕔�v���[�g�i�a60mm�j�ɒ��x�����B�{�[���w�b�h�̑���ɂ͓�ꂪ�K�v�����C�t���N�V�������߃l�W������̂Ŕ������͔�r�I�ȒP�B��N�̃��f������Œ�l�W�����o�[�^�ɕύX����đ��쐫�����サ���B�e�N�j�J���J�����̓��{���r���O���ł���̂ŁC�_���90���X����K�v���������C�{�[���w�b�h������������Ȃ��BSmallRig�̃v���[�g�͑�l�W�i3/8in�j�Ή��̃A���J�X�C�X�݊��v���[�g�̒��ł͌y�ʃR���p�N�g�ŁCLeofoto�̃w�b�h�̌Œ��i�N�����v�j�Ƃ̑������ǂ��B�N�����v�̌Œ�l�W��S�J�ɂ���Ώォ�璼�ڒ��E�ł���B���v�d�ʂ�2.1kg�ŁCGitzo�̑�^�O�r�̖��B��O�Œ����J�������g�����C�����_�ł����߂ł���x�X�g�̌y�ʎO�r�Z�b�g�̈�Ǝv���B

********

2022�N10���NjL�F

��̃Z�b�g��2�N���g���Ă������C�{�[���w�b�h�iLeofoto LH-40�j�͔�����������ׁC�挎����M�A�_��iSwfoto GH-PRO�j�ɏ��ւ����B�M�A�_��́C������p�ɋ͂��ȏC���������������Ƀm�u�̉�]�Ŕ��������ł���̂ŁC�e�N�j�J���J�����ł̎B�e�Ɍ����BSwfoto�͂��܂蕷���Ȃ����O�����C�g���Ă݂�ƒ��X�g���Ղ��B�d�ʂ�680 g�C�傫����Leofoto�̃{�[���w�b�h������傫�����C���̕����x������B���슴���܂��܂��ŁC����Ɋ����Ǝ��R�_���3way�ɂ͖߂�Ȃ��Ɗ�����B����̖�O�B�e�ł́C�J�[�{���O�r�iMT190CXPRO3�j�ƃM�A�_��iGH-PRO�j����Ɏg���\��B

�ʐ^�F�J�[�{���O�r�ƃM�A�_��BTechnika IV 23, Heliar 105 mm.

�K���₶

�K���₶  2020/01/04(Sat) 11:33 No.1643

2020/01/04(Sat) 11:33 No.1643

����Ȋi�D�������̂��g���邩�ƁC�̂̓s���g�t�[�h��b�P�i�㒅�j�ő�p���Ă����B�ł��Â������Y�if8�j�Ńs���g���킹�����鎞�͂�͂�K�v�B�������\���Ɋi�D�����W�W�C�i�K�e��j�ł��邱�Ƃ����o�������������̖ڂ��C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�C���C�Ŋ��z�����ĎB�e�ł���悤�ɂȂ����B

�ŁC���z�����ǁC�F����͂ǂ�Ȃ̎g���Ă܂��H

���͉��B�Ńe�q�j�J���w���������C�Z�b�g�ŕt���Ă������Â̌Â����z���g���Ă���B���̕ϓN���Ȃ����z�̓��i37x55cm�j�����C�Б��ɃS���������Ă��ăJ�����o�b�N�ɕt���Ղ��B���Α��Ɛ荞�݂̉��ɑ�R�̏����������D�����܂�Ă���i�ʐ^�j�B�Ȃ̂ŁC���������Ă��قƂ�ǐ���ꂸ�C��O�Ŏg�����ɕ֗��B�傫�����e�q�j�J6x9�Ƀs�b�^���ŁC����������Ɛ�p�̓����i�i�H�j��������Ȃ��B�啪�Â��Ȃ�F���̂Ŕ��������������C������̊��z�͓��{�ł͂��܂茩�Ȃ��B����U���C�S�����������Ȃ������20�N�ȏ�g���Ă���B

�ʐ^�F���z�i�S���C���t�j

�K���₶

�K���₶  2021/01/31(Sun) 23:03 No.1793

2021/01/31(Sun) 23:03 No.1793

��̗��n�̕t�������o�[�V�u���^�C�v�̓��l�̊��z������Η~�����B

������������l�̎Q�l�ɂȂ�ƁC�������̎ʐ^���f�����܂����B

�i4x5�Ŏg���Ȃ�������肩����傫�������g���Ղ��Ǝv���B�j

�ʐ^�F������

�i���ۂ͊��z�Ɏ��ʂ��C�J������`���������o�b�N�ɕt����̂���ʓI�B�j

�K���₶

�K���₶  2021/01/31(Sun) 23:16 No.1794

2021/01/31(Sun) 23:16 No.1794

6x9�́A�r���[�J�����ɂ͈�ʂ�1�����́i�l�����Ԃ��j���g���Ă��܂������A�e�N�j�J���ɂ̓s���g�O���X�t�[�h�̊O���猩���郍���O�^�C�v�̃��[�y���g���Ċ��z������Ȃ����Ƃ��B

���L�p�̎��ӂ͎߂Ɍ��Ȃ��Ƃ����Ȃ����߁A�t�[�h�ƕ��p�͍���ł����A�����z�t�̓p�[���h�A�Ńt�[�h���J����̂ŕ֗��ł����A�V���[�g�^�C�v�̃��[�y���g���₷���ł��ˁB

�O���t���b�N�X�͋������t�[�h�ŁA�܂��O���t�[�h�����O���A�����z�t�قǂł͂Ȃ����Ǒ����ɃV���[�g���[�y���g���܂��B

8x10�͗��Ƀs���g�t�[�h�����Ȃ����A�Â������Y���������A���邢�ƃs���g�������Ȃ��̂ő傫�߂̍��z���g���܂����A�K���₶�l�̂悤�ȕ֗��ȕz�͎����Ă��܂���B

�z�͕����߂ŕ��ɐ����ɂ����A�d�ʂł����Ǝ~�܂��Ă���܂��B

���͓������܂�B�e���Ȃ��̂ŏ����č��������Ƃ͂Ȃ��ł��˂��������B

4x5-5x7�͂��̒��Ԃł��B�r���[�͔��܂����A�t�[�h������e�N�j�J���͂߂�ǏL���Ė{���Ɍ����Ȃ�����Ȃ��ƕz�����Ԃ�Ȃ������B

�z��Y��邱�Ƃ������͂ŁA�t�B�������U�p�̃_�[�N�o�b�O��킹����D�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/02/02(Tue) 22:39 No.1799

2021/02/02(Tue) 22:39 No.1799

> 6x9�́A�r���[�J�����ɂ͈�ʂ�1�����́i�l�����Ԃ��j���g���Ă��܂������A�e�N�j�J���ɂ̓s���g�O���X�t�[�h�̊O���猩���郍���O�^�C�v�̃��[�y���g���Ċ��z������Ȃ����Ƃ��B

�Ȃ�قǁB�����O�^�C�v�͎g���Ղ����ł��ˁB�z�[�X�}���̃����O���[�y�ł��傤���B

���̃��[�y�̓��[�f���X�g�b�N���ix4�j�ő����Z���̂Ńt�[�h�Ɗ����Ďg���ɂ����B

���ׁ̈C�����Ƀt�[�h���J�����Ċ��z���K�v�ɂȂ�...�ƈ��z�B

�����O���[�y��x6�ł��傤���B�g���S�n�Ȃǂ�����������������K���ł��B

> ���L�p�̎��ӂ͎߂Ɍ��Ȃ��Ƃ����Ȃ����߁A�t�[�h�ƕ��p�͍���ł����A�����z�t�̓p�[���h�A�Ńt�[�h���J����̂ŕ֗��ł����A�V���[�g�^�C�v�̃��[�y���g���₷���ł��ˁB

> �O���t���b�N�X�͋������t�[�h�ŁA�܂��O���t�[�h�����O���A�����z�t�قǂł͂Ȃ����Ǒ����ɃV���[�g���[�y���g���܂��B

�����ł��ˁB���͎��X�x���c�B���̃v���}�[�i6x9�j���g�����C�t�[�h���O���Ȃ��̂Ŏg����B

�e�q�j�J�̃t�[�h�̓����^�b�`�Ńh�A���J��t�[�h�J���ł���B�l�i�͍������ǂ��ł��Ă���Ǝv���B

> 4x5-5x7�͂��̒��Ԃł��B�r���[�͔��܂����A�t�[�h������e�N�j�J���͂߂�ǏL���Ė{���Ɍ����Ȃ�����Ȃ��ƕz�����Ԃ�Ȃ������B

> �z��Y��邱�Ƃ������͂ŁA�t�B�������U�p�̃_�[�N�o�b�O��킹����D�D�D

�Ȃ�قǁB���낢��H�v�◠�Z������܂��ˁB�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂��B

���͂܂��b�����̌Â����z���g���Ǝv���B�F���̂ō������ߒ����������ł��B

�K���₶

�K���₶  2021/02/04(Thu) 21:10 No.1800

2021/02/04(Thu) 21:10 No.1800

����~���炢����������B

���߂Ă̑唻�����Y��120mm�������̂ʼn��������͎x��Ȃ������̂ł����A2�{�߂��A�X�[�p�[�A���M������47�������̂ŁA������ςȂ������ɁB�[�̃s���g�������Ȃ���ł��B���C�Y�������ʂ̂قƂ�ǂ������Ȃ��B

�����Ńs���g�O���X�͓��˂�����̕��������Ȃ��ƌ����Ȃ��Ƃ�����{��m��Ȃ��������Ƃ��I���B

���z���g���āA�V���[�g���[�y�Ŏ߂��猩�ď��߂ăs���g�����킹����悤�ɁB

�V���[�g���[�y�̐�[���߂ɃJ�b�g����A�h�o�C�X���܂����B

���ǂ��܂���ł������i��

���C�����O���[�y�ł��߂��猩�邱�Ƃ͉\�ł��B�ł��A�߂͂����������ɂ����B

�����ă��[�y�{�����A�z�[�X�}�������O��x6�A�V���[�g��x7�ł����A���������{���������Ԃ�Ⴄ�B�����O�̕������ɏ�����������B

����͍D���D���ł��B

��{�����傫�����ɂȂ�킯�ł͂���܂���B

�����A���͒��L�p��}�N�����D���Ȃ̂ŁA�{���͍��������D�݂ł��B

�s�[�N��x15�Ă̂��g���܂��B

�t�ɁA�{���������Ɖ������Ă���̂��킩��Ȃ��Ȃ�B�����O�͂قǂ悭�������g�傷��̂ŊG�����C���[�W���₷���A�D�ޕ��������邩�ƁB

���\�������[�y���W�܂�܂����B�n���Ȃ́H�@�@����Ȃ��A�W�����N���ɐ�~�ȉ��Ō�������A���������A�肵�܂��H

�E�C�X�^ �̃����O�͓��~�����܂������B

�W���������̂͏��߂ĂŁA���i�͂��ꂼ��J�����o�b�O�ɑҋ@���Ă��܂��B�Z�������[�^�[�Ɠ��l�A����Y�ꂪ�Ȃ��悤�ɁB

���͂���������Ƃ���܂����A�@�킪�����Ȃ̂Ŋ����ł��B

�E�C�X�^ �̃V���[�gx7�i�����j�̓v�����Ŕ��Ɍy���A�v���X�`�b�N�̃t���l���������܂���B�R�s���ȂǂɁA�R���p�N�g�ȃZ���`�����[�O���t�B�b�N��O���t���b�N�XXL�Ƒg�݂܂��B

�E�C�X�^ �̃����O�i���[�j�́A�f�U�C�����V���[�g�Ƌ��ʂł����A���~���Ńz�[�X�}���Ɠ����x�̏d�ʁB�ł��{���͏����Ă��Ȃ����ǃV���[�g�Ɠ����ł��B�z�[�X�}���Ǝv�z���قȂ�܂��ˁB

�z�[�X�}���̃V���[�gx7�i�E����Q�Ԃ߁j�̓s�[�Nx7�i�ʐ^�E�[�j�ƑS������A�X���[�u�������A���E���X�P�[�������Ă��Ȃ������ł��B�s�[�N���Ȃ̂ł��ˁB�܂������`���Ńz�[�X�}�������Ȃ����̂��C�O�ʔ̂Ŕ����܂����B

�����O���V���[�g���A�ǂ���������Ǝg���đ傫�ȍ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B�B�e�X�^�C���ƍD�݂ł��B

�W������]���ł��܂�X���C�h�����A�t�[�h�𗧂Ă��܂ܒ[�͂��܂�`�F�b�N���Ȃ��Ȃ烍���O���֗��B�V���[�g�ł͂ł��Ȃ��Z�B

���z�����Ԃ��ăA�I����̂Ȃ玩�݂Ɍ�����V���[�g�B

4x5�Ȃ�{���͒Ⴍ�Ă����Ȃ����ǁA6x9�͍D�݁B

�d�ʌy���Ȃ�A�����O��3�{�ȏ�d���Ȃ邩��V���[�g�A������v���X�`�b�N����WISTA�L���B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/02/06(Sat) 20:33 No.1801

2021/02/06(Sat) 20:33 No.1801

�f���炵�����[�y�̉���Ǝʐ^�����肪�Ƃ��������܂��B

����قǑ�R�������Ƃ͑����܂���ł����B�E�X�ł��B

�q�ǂ��čl����ƁC�����O���[�y���꒷��Z�̂悤�ł��ˁB

6x9�Ȃ�z�[�X�}���̃����O���[�y�ix6�j���g���₷���������ǁC���܂�d�����S�O���܂��ˁB

�v�͍אg�Ŏl����������Ηǂ��C���܂蒷���Ȃ��Ă��ǂ��B

�t�[�h�z���Œ[��������u�p�`�v�̃X���[�u�Ȃ痝�z�I�B

�����̎g�������l����ƁC�V���[�g���[�y�͌����Ɍ����ČX������C�g�債�������Ɂu���Ό����v�ɂł���̂ŕ֗��B�i�����ꒃ�Ȏg���������j

6-7�{�̍אg�̃V���[�g���[�y�ŃX���[�u���p�`�i�H�j�ɉ����ł������Ȃ̂�T���Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�ʐ^�͍��g���Ă��郍�[�f���X�g�b�N�̃A�X�t�F���J�����[�y�ix4�j�B

�Ռ��X���[�u���ז��Ȃ̂Ŏ��O���C�~���̓����ɑя�̍����V�[�g�����ĎՌ����Ă܂��B

�y���āi58g�j�g���Ղ������������B

�K���₶

�K���₶  2021/02/07(Sun) 11:39 No.1802

2021/02/07(Sun) 11:39 No.1802

4x5�̃e�q�j�J�u�W���v�{�[�h�����菬�����i81x74 mm�j�C�������^���ԁiIII, IV, V�^�j�̌݊����ɖR�����B�iIV�^�{�[�h��III�ɕt�����CIII�^�{�[�h��IV�ɕt���Ȃ����B�j6x9�{�[�h�͏o�א������Ȃ��C���Îs��ł������ȏi5��`1���~�ȏ�j�B

�ǂ����ŗ����ł̃{�[�h������ĂȂ����T���Ă��āC����Luland�Ђ̃e�q�j�J6x9V�^�{�[�h���������F

https://www.ebay.com/itm/Luland-Linhof-6-9-compur-copal-00-or-0-or-1-lens-board-81-1-74-2mm/182882865061?hash=item2a94ab0fa5:g:ydUAAOSwHsBZoVHu

�T�C�g�̐����Ǝʐ^������Ɗ��Ɨǂ������B�R���s���[�^���l����ŃA���~���������H���Ă��āC�l�i��$25�ƈ����B

����V�^�{�[�h���������CIV��III�^�����Ȃ���Luland�ЂɑŐf���Ă���B

�V���������ꂽ��܂����e����\��ł��B

�K���₶

�K���₶  2021/02/26(Fri) 22:00 No.1804

2021/02/26(Fri) 22:00 No.1804

4x5�͂ǂ����������~�邱�Ƃ�����܂�����A���v�̍��Ƃ��������܂���B

�������`����G�Ȃ̂ŊȒP�Ɏ��������ł��B

�܂�V�͌�����܂����AIII, IV�͌���ꂽ���X�ȊO�ł͓���ł��Ȃ��ƌ����Ă��������ƁB

�Ȃ̂Ń{�[�h�̖ʂ�������^�@�͌h�����Ă��܂��܂��B

�{�[�h�t�������Y�́A�P�̂Ƃ��܂�ς��Ȃ��̂ł����ł��ˁB

�܂��J���P�̂ł�����\��4x5�ƈ���āA69�͉~�`�J��������Ȃ̂ŁA��������Z�b�g�ɂȂ��Ă��������Y�ȊO�͓�̑��݂܂����D�D�D�D

�s���g�O���X�ł��g�����������Y��A�J���ɍ��������Y����肵���Ƃ�����A�{�[�h������ƕ֗��ł���ˁB

���i�����������ň����ɐ��Y���Ă��炦��Ƃ��肪�����ł��ˁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/02/28(Sun) 19:42 No.1805

2021/02/28(Sun) 19:42 No.1805

�v���X�`�b�N���Ŕ��Ɍy�ʁB���傤��24x36��1�R�}������T�C�Y�ł��B

HCL�u�����h�ŁA�Ռ��^�C�v������܂������A�悭���ÂŌ�������͓̂����X���[�u�^�C�v�ł��B

�����ƂȂ�u���b�N�e�[�v�Ŋ����Ă��܂������ł��傤�B

�I���W�i���͂�͂�s�[�N�̂悤�ł��B�s�[�N�͗��ރ��O�����Ă��܂����AHCL��1�ӏ��������[�h�����O�t

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/03/29(Mon) 20:58 No.1833

2021/03/29(Mon) 20:58 No.1833

�����C����͑f���炵���B�L��������܂��B

����Ȃ�l�����o�b�`�������邵�y���Ďg���Ղ����B�l�i�������B

���ׂ��HCL�i�x���J���[�j�̓��[�y�S�̂��f�B�X�R���̗l�ł����C�I���W�i���̃s�[�N8x�iNo.2018�j�͂܂��̔����Ă�݂����B

������z���Ď����Ă݂܂��B

�K���₶

�K���₶  2021/03/30(Tue) 20:20 No.1836

2021/03/30(Tue) 20:20 No.1836

�K����C�x����Ȃ���I�[���h�����Y�́u���v�ɛƂ����B�ŋߌÂ��_�S�[����eBay�œ��肵���̂ŁC�w���A�[�ƃe�q�j�J�W���̃W���}�[�Ɣ�r���ĎB���ׂĂ݂��B

���ʂ��������Y�́C�N�㏇��

�w���A�[ 105mm, F4.5�iVoigtländer, Braunschweig�j

�_�S�[�� 125mm, F6.8�iC.P. Goerz, Berlin�j

�W���}�[ 105mm, F5.6�iSchneider, Kreuznach�j

�w���A�[�̓n�[�e�B���O�v�̏����^��3�Q5���C1921�N���̐����B�_�S�[���̓t�H���t�[�t�̗L���ȑΏ̌^2�Q6���C1924�N���̐����B�ǂ�����m���R�[�g�^�C�v�B�W���}�[�͏����̃R���o�[�e�B�u���^�C�v�C1960�N�������̃V���O���R�[�e�B���O�B�e�q�j�J23�����Z�b�g�̕W�������Y�B�I���\���^�[�^�C4�Q6���B

�ʐ^�F������Heliar 105�CSymmar 105�CDagor 125�i�e�q�j�J23�{�[�h�t�j.

�K���₶

�K���₶  2021/11/21(Sun) 12:29 No.1917

2021/11/21(Sun) 12:29 No.1917

�����ŁC����͑��z�̐^���ʁC���ʂ̔��ˌ����_�C���N�g�ɓ��鋭���t�������Ńe�X�g���Ă݂��B�ߌ�̊C�݂œV�C�͐���B���Ɣg�Ő��ʂ͕��G�ɕω�����ׁC���m�Ȕ�r�͂ł��Ȃ��B�����Y�̕`�ʂ̕��͋C�̈Ⴂ����������Ă�����������Ǝv���B�t�B�����̓x���r�A100�C�X�L�����͎ʐ^�X�̐�p�X�L���i�[�B�����Y�t�[�h�̓W���}�[�̐�p�t�[�h�i�ʐ^��j�̂݁C���z�̒��ڌ��̓n����i���W�j�ŎՌ��B

�ŏ��̓w���A�[�iF=16�C1/250�j�B

�܂��܂��̕`�ʂŐ��ʂ̔��˂��Y��B���̗�ł̓w���A�[�Ɠ��̗d���ȕ`�ʂ͂��܂芴�����Ȃ��B��O�̔��˖ʂ̔��_�̈ꕔ�Ɂu���^�v�̌��R�ꂪ�m�F�ł���B���i�̉𑜓x���\���ŁC���̎���i100�N�O�j�̃����Y�Ƃ��Ă͗D�G���Ǝv���B

�ʐ^�FHeliar 105/4.5, F=16, 1/250.

�K���₶

�K���₶  2021/11/21(Sun) 13:55 No.1918

2021/11/21(Sun) 13:55 No.1918

�_�S�[���́C�w���A�[�Ƃ��Ȃ蕵�͋C���قȂ�B�R���g���X�g���Ⴂ�̂ŁC��O�̔��˖ʂ̔���т����Ȃ�}�����Ă���B���ˌ��̔��_�ɓƓ��́u���^�v�������邪�C����͂���Ŗʔ����B�����̔��˖ʂ̏���Ƀn���i�t���A�j�������o�Ă���B���ʂ̔g�͗l�̓w���A�[���D��Ɗ�����B�_�S�[���͉��i���Ⴆ�Ȃ��ƌ����邪�C���i�̉𑜓x���\���B�F���̓w���A�[�Ɣ�ׂĐԂ݂����Ȃ��ʓx���Ⴍ�N�[���Ɍ�����B�l�I�Ȋ��z�����C�_�S�[���̕`�ʂ��l�Ԃ̖ڂł݂����i�Ɉ�ԋ߂��悤�ȁi�H�j�C������B

�ʐ^�FDagor 125/6.8, F=12.5, 1/250.

�K���₶

�K���₶  2021/11/21(Sun) 14:37 No.1919

2021/11/21(Sun) 14:37 No.1919

���ɃW���}�[�ƌ����ׂ����B�𑜓x�ƕ`�ʂ́C���̏������ł͈�ԗǂ��Ɗ�����B���ˌ��̔��_���ی^�Ńn�~�o�����قƂ�ǂȂ��B����Ȃ狭���t�����ł����S���Ďg����Ǝv���B�����C�w���A�[��_�S�[���̗l�ȈӊO���i�ʔ����j�͂��܂芴���Ȃ��B����̃G���[�V���i���ȕ����ւ̑i�������̏��Ȃ��C�D�����I�ȃ����Y���Ǝv���B�R���g���X�g�����ڂŔ���т��Ղ��C�F���́i�w���A�[�Ɠ��l�j�Ԃ����������o��̂ŁC���R�ȕ`�ʂɂ̓v���r�A100F���̕��������Ǝv���B

�������ł������Ȍ��ʂ��o���������̓W���}�[�C�����Ɠ��œ����I�ȕ`�ʂɒ��킷�鎞�̓w���A�[���_�S�[���Ƃ����̂������_�ł̎��̍l���ł��B

�F�l�̂��Q�l�ɂȂ�K���ł��B

�ʐ^�FSymmar 105/5.6, F=16, 1/250.

�K���₶

�K���₶  2021/11/21(Sun) 16:05 No.1920

2021/11/21(Sun) 16:05 No.1920

���ʂ́C�V�����W���}�[���C��O�̃w���A�[��_�S�[�������S�̓I�ɗǂ�������Ƃ������̂ł����BM42 Mount Spiral������u�W���}�[����ԃt�c�[�Ȋ����v�ƃR�����g�����������܂����B�ŁC�u�I�[���h�����Y�͂�͂�ʖڂ��ȁv�Ǝv��ꂽ����������Ǝv���B

�ł��ӊO�ɂ����łȂ���������Ȃ��B�O��͑��z�̔��ˌ������ʂ�����鋭���t�������i�ߍ������j�������̂ŁC�Â������Y�͍��ӂ��ɂȂ�C�j�]�Ƃ͌����Ȃ��܂ł��ׂ�����肪�������B�������C�m���R�[�g�����Y���ߍ������Ŏg���̂͂������������Șb�����C�W���}�[�������t�[�h�t���Ƃ����̂��s�������B

�I�[���h�����Y�����́i���́j������̂́C���������ア�t���̏������Ǝv���B���Ƀw���A�[�́C�ア�t���ŋ����قǁu�d���v�Ő��������Ƃ����`�ʂ��������Ƃ�����B�t�Ƀ_�S�[���́C�[���ŃV�b�N�ȕ`�ʂ�����X��������B����́C�ア�t���ł̎��ʌ��ʂ����\��ł��B

�K���₶

�K���₶  2021/11/22(Mon) 22:45 No.1921

2021/11/22(Mon) 22:45 No.1921

�_�C�����Z�b�g�R���p�[�ɓ����������Y�Q�ł��̂ŁA�����炭�喼�h�����D�̃n���h�J�����R���̌ÓT�����Y�ł��ˁi�ǂ�����ÓT���͏�������ł��傤���ǁG�փ��A��_�S�[���͋ߑヌ���Y�ŁC�ÓT�Ƃ����y�b�c�o�[���������D�D�j

���L�������Y�����y���݂Ŋ��S���܂����B

���̕ӂ�̃����Y�̕`�ʂ��|�W�摜�Ŕq���ł���Ƃ͖ő��ɂȂ����Ƃł��B

�փ��A��105mm�́A69�ł͍ł��g���₷���œ_�����Ől�C�������ǂ����x�̂��̂͋M�d���Ǝv���܂��B�m�l�̃x���N�n�C����v���~�l���g�̃v�����g��������ꂽ���Ƃ�����A���̖ڂł͒�R���g���X�g�ł������ɑ@�ׂȉ掿�Ɗ����܂����B�����ł����l�̈�ۂł����A�v�������t���Ŕj�]���Ă��Ȃ��̂̓����z�t�̎֕��Ɖ��̐[���A�n����̎����ł��傤�B

�_�S�[���͏������߂ŁA5x7�ł��J�o�[�ł��郌���Y�̒��S�����g���Ă���C���[�W�ł��ˁB���ʎ������c���Ă���v�ŁA���L�p�Ƃ��Ďg���Ȃ�i�荞�ޕK�v������܂����A�����܂Œ��S���g���Ȃ�J�����炩�Ȃ�̉掿�����҂ł���ł��傤�B�ّ�̂�180�ȏ�̃Q���c�A�����J������ŁA�m���R�[�g�̉摜������̂͒������ł��B���̃����Y�������܂ŋt���Ȃ̂Ɍ����ȃR���g���X�g�ŋh�����܂����B

�W���}�[��œ_�͂������̕`�ʂʼn��j���o�ł��B��ԐM���ł��Ď��s�ł��Ȃ��B�e�ɂ͌������Ȃ��ł��傤���A���͍ŋ߂��������B�e�������Ă��āA�V�т̗v�f���������h�����Y�̏o�Ԃ������Ă��܂����A�K���₶�l�������l�ł͂Ȃ����ȂƁi��

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2021/11/23(Tue) 09:07 No.1922

2021/11/23(Tue) 09:07 No.1922

> �փ��A��_�S�[���͋ߑヌ���Y�ŁC�ÓT�Ƃ����y�b�c�o�[���������D�D

�����ł��ˁB�ÓT�̗�͂��낢�날��Ǝv���܂����C�y�b�c�o�[���͂��̈�Ǝv���܂��B

������̗�̓K�E�X�ł��傤���B�I���W�i����1817�N�C�N���[�N�̃_�u���K�E�X��1888�N�C���h���t�̃v���i�[�ł�1897�N�ł�������ɌÂ��B�����Ɣ�ׂ���_�S�[����w���A�[�C�e�b�T�[���́C�m���ɋߑヌ���Y�Ǝv���܂��B

> ���L�������Y�����y���݂Ŋ��S���܂����B

���₨�p����������ł��B���y�̂�܂ɂ��l�͏\�������m���t�قȓ��e�Ǝv���܂��B��w�̐g���ڂ݂����e���Ă���܂����C�ǂ������Ă�����������������Ǝv���܂��B

> �_�S�[���͏������߂ŁA5x7�ł��J�o�[�ł��郌���Y�̒��S�����g���Ă���C���[�W�ł��ˁB���ʎ������c���Ă���v�ŁA���L�p�Ƃ��Ďg���Ȃ�i�荞�ޕK�v������܂����A�����܂Œ��S���g���Ȃ�J�����炩�Ȃ�̉掿�����҂ł���ł��傤�B

���̃_�S�[��125mm�́CeBay�ő�p��Shueido�i�W�p���j����100�h���ōw�����܂����B�ؐ��̃{�[�h�t�������̂ŁC�����f�B�A�h���t�ӂ�̑唻�J�����i4x5��5x7�j�p�Ǝv���܂��B�i�����{�[�h�t�̍L�p�_�S�[��AM.92mm�ƃA�|�����^�[150mm���o�i���ł��B�j�唻�p�̃����Y��6x9�Ŏg���͖̂{�ӂł͂Ȃ��̂ł����C���S�����̉掿�̗ǍD�ȕ������g����_�ƁC6x9�̃����Y���R���p�N�g�ȓ_�ŗ��_������܂��B125mm��6x9�ł͒��߂̕W�������Y�ł����C���̕ӂ̏œ_�����̃����Y�����ɖ����̂ŏd�����ł��B

> �W���}�[��œ_�͂������̕`�ʂʼn��j���o�ł��B��ԐM���ł��Ď��s�ł��Ȃ��B�e�ɂ͌������Ȃ��ł��傤���A���͍ŋ߂��������B�e�������Ă��āA�V�т̗v�f���������h�����Y�̏o�Ԃ������Ă��܂�

����͑S�������ł��B������_�S�[���ƃw���A�[�̉摜�𓊍e���悤�Ǝv���܂����C���C�ɓ����Ă���͖̂]���̃e���}�[240mm�ł��B�ǂ��T���v�����ł��܂�����C�������e�ł���Ǝv���܂��B�i���C��܂ɂ��l�͊���180mm���������ł��ˁB�j

�K���₶

�K���₶  2021/11/23(Tue) 12:58 No.1923

2021/11/23(Tue) 12:58 No.1923

�V�C�͓܂莞�X����B���z�͉E����B���̓������Ŕg����������₢����ŁC���ʂ͕��G�ɕω������B�t�B�����̓x���r�A100�C�B�e�������O��Ƃقړ����B

�܂��̓_�S�[���B

���}�Ȏʐ^�����C�_�S�[���̃V�b�N�ȕ`�ʂ̓����͏o�Ă���Ǝv���B�R���g���X�g���Ⴂ�̂ŁC���ʂ��قڈ�l�̃g�[���ŕ`�ʂ����B�n�������ڂŌ����悤�Ȏ��R�ȕ��i�B�����w�i�ɂ��Đl������O�ɓ�������V���N���ŎB��C��ۓI�ȃ|�[�g���[�g�ʐ^�ɂȂ�Ǝv���B

�ʐ^�FDagor 125/6.8, f=12.5, 1/100.

�K���₶

�K���₶  2021/11/24(Wed) 20:54 No.1924

2021/11/24(Wed) 20:54 No.1924

�w���A�[�́C�_�S�[���ƈقȂ�C���ʂ��������悤�Ȑ��������Ƃ����`�ʂɂȂ�B���˖ʂƃn�C���C�g�������ɟ����z�I�ȕ��i�B�l���Ƀ��C�g�ĂĎB�e����ƁC�n�C���C�g�����̓I�ɕ����オ��u�d���v�ȕ��͋C�ɂ��Ȃ�B�̂̎ʐ^�Ƃ��w���A�[���^���C�ʐ^�قŏd�p���ꂽ���R���킩��C������B�����ꏊ�ŃW���}�[�ł��B�e�������C�R���g���X�g���������Ĕ��g�r�ƍ��ׂꂪ�����C�ƂĂ��������������Ǝv����ʐ^�ɂȂ�Ȃ������B

�I�[���h�����Y�u���v�͉��[���Ė��f�I�B

�ʐ^�FHeliar 105/4.5, f=8, 1/100.

�K���₶

�K���₶  2021/11/24(Wed) 21:48 No.1925

2021/11/24(Wed) 21:48 No.1925

�ł́C6x9���t�B�����̉掿�Ɖ𑜗͂́C���s�̃f�W�^���J�����i�t���t���[��36x24mm���j���{���ɗǂ��̂��낤���H

����܂ł̃f�W�^���ƃt�B�������r�����`���[�g�B�e�e�X�g�̌��ʂ�����ƁC6x7�ȏ�̃T�C�Y�̃t�B�����i�J���[�|�W�C���m�N���j�́C�t���t���[���̃f�W�^���̉𑜓x���Ă���悤���B�Â�����C�Ⴆ��

https://www.onlandscape.co.uk/2011/12/large-format-vs-digital/

https://a-graph.jp/2016/08/23/18911

�ǂ�����Â��f�W�^�����t�iNikon D3X, D800E�j�Ƃ̔�r�ŁC�ŐV�̏��ł͂Ȃ��C�𑜓x�̓����Y��t�B�����C�X�L���i�[�̐��\�ɂ��ˑ�����B�������C���݂̃t���t���[���Z���T�[�̉�f�T�C�Y���C���x����̔g�����̉e��������E�ɒB���Ă���i�H�j���Ƃ��l����ƁC��̏��炠�܂�傫�ȕω��͂Ȃ��Ǝv���B����܂ł̏����q�ϓI�ɓZ�߂�ƁC�����_�ł̉摜�S�̂̉𑜓x�i�\���o��f���j�́C���̗\�z�ł́C

�唻�i4x5in�j�t�B���� > �����i6x9�j�t�B���� > �t���t���[���i35mm�j�f�W�^�� > �����i6x4.5�j�t�B�����i�H�j> APS-C�f�W�^�� > 35mm���t�B���� ...

�Ǝv����i�����Ԉ���Ă����炲�w�E�������j�B

���C�ɂȂ��Ă���̂́C�ŋ߂̒����f�W�^���Z���T�[�i44x33mm�j�������t�B�����i6x9�j�𗽉킷�邩�ǂ����H

�����V����������������K�X����\��ł��B

�K���₶

�K���₶  2022/01/16(Sun) 17:54 No.1939

2022/01/16(Sun) 17:54 No.1939

>����V�^�{�[�h���������CIV��III�^�����Ȃ���Luland�ЂɑŐf���Ă���B

���̎��CLuland�Ёi�S���FWendy����j��IV�^�{�[�h�̐��@�Ǝʐ^�𑗂��đ��k�������C�uok�C����B�ł�����A������v�Ƃ̕Ԏ��ł����B�ł����̌�͉��������Ȃ��C���Β��߂Ă܂����B

�������C�{���ɍ���Ă��ꂽ�悤�ł��F

https://www.ebay.com/itm/185247286519?hash=item2b219944f7:g:1swAAOSwxPBh2TVv

�l�i��V�^��荂�߁i��42�j�����C�d�グ���Y��i�H�j�ŗ����ɉ~�`�̉��݉��H������B

�E�a��00�ԁ`1�ԁi�R�p���j�B���ӂɃm�b�`�i���݁j������̂ŁC�e�q�j�J23IV�ŁiIII���H�j�g����Ǝv���B

����1~2���������Ď����Ă݂�\��B�����V���������ꂽ��C�܂����e���܂��B

�K���₶

�K���₶  2022/01/22(Sat) 10:51 No.1940

2022/01/22(Sat) 10:51 No.1940

�������C���݂ł��C�ꕔ�̃p�[�c���C���i�C�C���̃A�t�^�[�T�|�[�g�������Ă���B���݂̃T�|�[�g�̂قƂ�ǂ�V�^���ΏۂŁCIII~IV�^�͂��܂艶�b�������Ȃ��B�������C�e�q�j�J23�̃J�����o�b�N�́CIII~V�^�܂ŋ��ʂŁC���s�̃e�N�j�J���_��S23�i6x9�j�ƌ݊���������C�V�i�̃��[���t�B�����o�b�N��f�W�^���A�_�v�^�[���w�����邱�Ƃ��ł���i�l�A����A���㗝�X�o�R�j�B

�����ŁC���ݒ���Ă��鏃���p�[�c��A�t�^�[�T�|�[�g�̏����Љ�悤�Ǝv���B

�����z�t�{�Ђ̃E�F�u�T�C�g�ɂ́C2022�N�ł̔̔����i�̉��i�\(*)���f�ڂ���Ă���F

https://linhof.com/wp-content/uploads/2022/05/2022_05_25_Linhof-Preise_Price.pdf

���̒�����C�e�q�j�J23�iIII~V�^�j�ƊW�������ȕ�C���i��p�[�c�̏��������o���Ă݂�B

�i���̃��X�g�̃p�[�c�̑����́C�e�q�j�J70��e�N�j�J���_��S23�ł��g����Ǝv���B�j

*) ����2022�N3���̐��i���i�\�ɍ��킹�C�ȑO�̋L�ړ��e�Ɖ��i�̈ꕔ��ύX���܂����i2022�N6���NjL�j�B

�K���₶

�K���₶  2022/02/05(Sat) 14:59 No.1959

2022/02/05(Sat) 14:59 No.1959

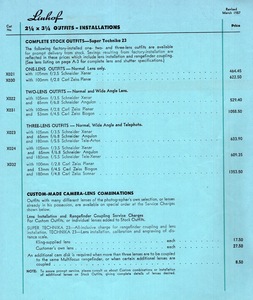

���i�ԍ�, ���i�i���[���j, ���i��

001001, 113, Flat lensboard 23 with center hole

001058, 350, Flat lensboard 23 w. tube Compur/Copal/Prontor 3

001070, 351, Technika reducing lensboard adapter 45/23

2) �I�v�e�B�J���r���[�t�@�C���_�[

001373, 1205, Multifocus optical viewfinder 23M with mask 6x9 cm

001389, 109, Optical finder mask 23/6x9 cm

001397, 109, Optical finder mask 23/6x7 cm

3) �t�B�����o�b�N�W

001460, 1436, Super Rollex 6x9/6x7

001462, 967, Insert Super Rollex 220, 6x7

001467, 967, Insert Super Rollex 120, 6x7

001524, 1436, Super Rollex 6x9/6x9

001525, 967, Insert Super Rollex 120/6x9

001566, 890, Rapid Rollex 6x9/6x7

001647, 23, Groundglass mask 23/24x36

001648, 23, Groundglass mask 23/37x37

001649, 23, Groundglass mask 23/4x5 cm

001691, 289, Universal digi adapter 23 for camera adapter plates

001700, 492, Adapter plate for Hasselblad V

001701, 492, Adapter plate for Hasselblad H

001702, 492, Adapter plate for Mamiya 645 AF/AFD/PhaseOne

4) �}�E���g�A�_�v�^�[�W(*)

001726, 486, Fuji GFX G-Mount Adapter for TK/ST 6x9

001727, 486, Hasselblad X1D Mount Adapter for TK/ST 6x9

001728, 486, Sony E-Mount Adapter for TK/ST 6x9

001729, 486, Canon EOS EF-Mount Adapter for TK/ST 6x9

001730, 486, Nikon F-Mount Adapter for TK/ST 6x9

5) ���̑��̕t���i

002504, 538, Focusing bellows 23

002512, 400, Anatomical grip 23, left

002629, 490, Right angle reflex attachment 23

021807, 111, Groundglass 23/cm-grid/scoring 6x7 cm

021813, 119, Groundglass 23/cm-grid/scoring 6x7/clear center spot

022610, 62, Camera neck strap 23 for ST V

031882, 25, Infinity stops for Technika, left, standard

031887, 25, Infinity stops for Technika, right, standard

031892, 25, Infinity stops for Technika, left, special

031894, 25, Infinity stops for Technika, right, special

032933, 534, Super Rollex housing 23/6x9

033200, 534, Super Rollex housing 23/6x7

045296, 31, Rapid cable release new

045298, 31, Rapid cable release for flat lensboards, shutter size 0 and 1

�K���₶

�K���₶  2022/02/05(Sat) 15:12 No.1960

2022/02/05(Sat) 15:12 No.1960

���݁C23V�^�{�[�h�́C�t���b�g�{�[�h�ƃ`���[�u�{�[�h�i3�ԁj�C�e�q�j�J45�p�A�_�v�^�[���̔����B

�t�B�����o�b�N�W�i3�j�́CIII~V�^�ŋ��ʂɎg����B

���݁C�X�[�p�[���[���b�N�X�́C6x7�i001460�j��6x9�i001524�j�C�����ݎ��̃��s�b�h���[���b�N�X��6x7�i001566�j������Ă���B"Insert Super Rollex"�́C�X�[�p�[���[���b�N�X�̓����̃p�[�c�i�t�B���������������j���Ǝv���B��������������220�t�B�������g����悤���B���j�o�[�T���f�W�A�_�v�^�[�i001691�j�́C�n�b�Z���u���b�hV��H�A�}�~����M�K�i�̃o�b�N�ɑΉ����C���ꂼ���p�̃A�_�v�^�[�v���[�g����Ď��t����B

�}�E���g�A�_�v�^�[�W�i4�j�́C2022�N�ɒlj����ꂽ���i(*)�ŁC�e��f�W�^���J�����̃����Y�}�E���g�iGFX-G, XD1, E, EF, F�j�ɑΉ�����BGFX��n�b�Z�����̒����f�W�^���J�������C�e�q�j�J23�Ɏ��t���Ďg�������l�ɂ͘N�낤�i2022�N�NjL�j�B

���̑��̕t���i�i5�j�́C�x���[�Y�i�֕��j�C�s���g�O���X�C�A�i�g�~�J���O���b�v�C�������X�g�b�p�[�C���ˎ��r���[�A�[��������Ă���B"Super Rollex housing"�́C�X�[�p�[���[���b�N�X�̖{�́i"Insert"������{�́j�Ǝv����B

�K���₶

�K���₶  2022/02/05(Sat) 16:37 No.1961

2022/02/05(Sat) 16:37 No.1961

�����R���ԈႢ��������w�E�������B�i2022�N�̐��i���i�\(*)�ɍ��킹�C���e�Ɖ��i�̈ꕔ��ύX���܂����B2022�N6���NjL�B�j

���_�Ƃ��āC���݃e�q�j�J23�ɒ���Ă��鏃�����i��T�|�[�g�́C����������Ȃ��B

�������C�e�q�j�JIV23�̔̔���1956~1964�N�CV23��1963~2003�N�ŁC20~60�N�ȏ���O�̃J�����ł��邱�Ƃ��l����ƁC���݂ł����i�̋�����T�|�[�g�������Ă���͋��ٓI�ƌ�����B�h�C�c�̍H�Ɛ��i�̊�䂳�ƋC�T��������B���̕��C�傫���d���l�i��������...�B

�K���₶

�K���₶  2022/02/05(Sat) 19:10 No.1962

2022/02/05(Sat) 19:10 No.1962

�����܂������z�t���������Ă��邩�ǂ���������Ԃ�ł��܂������A���h�Ƀp�[�c�ނ������������Ă���̂͋����A���h�������܂��B

���E���̃t�@�������Ɏx�����Ă���̂��Ȃ��Ɗ��S���܂��B

���ăX�[�p�[���[���b�N�X�ł��B

�X�[�p�[�e�q�j�JV23�̃J�^���O�͎��Ƃ̂ǂ����ɖ�������Ă���Ǝv���܂����A�e�p�[�c�̉摜�̂Ȃ��ɁA�C���T�[�g�ƃn�E�W���O�����������ǂ����L���ɂ���܂���B

���̉摜�̏㍶�E���C���T�[�g�A�����n�E�W���O�Ȃ̂ł��傤�ˁB

���w�E�̒ʂ�A120�i�E�j�A220�i���j�͌݊���������A���o������220���S�ɎB�e���Ă������́A�y�ʉ��̂���120�̓C���T�[�g�����������čs���Ă܂����B

����ł�220�͂܂�����ł��Ȃ��̂ŁA����t�B�������g���������̗}���ɁB

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2022/02/10(Thu) 17:42 No.1963

2022/02/10(Thu) 17:42 No.1963

>���̉摜�̏㍶�E���C���T�[�g�A�����n�E�W���O�Ȃ̂ł��傤�ˁB

�����C����ł��ˁB220�t�B�����p�u�C���T�[�g�v�̎ʐ^������̂͏��߂Ăł��B6x7�t�H�[�}�b�g�Ȃ̂ŁC��̃��X�g��"001462"���Y������Ǝv���܂��B220�t�B�����̓X�^�[�g�}�[�N�̈ʒu���Ⴄ�̂ŁC���̌������Ⴄ�̂ł��傤�ˁB�M�d�ȏ��Ǝʐ^��L���������܂��B

>120�i�E�j�A220�i���j�͌݊���������A���o������220���S�ɎB�e���Ă������́A�y�ʉ��̂���120�̓C���T�[�g�����������čs���Ă܂����B

����͂悢���@�Ǝv���܂��B���������t�H�[�}�b�g�̃C���T�[�g���������Ȃ�C���O�Ƀt�B�������Z�b�g���Ă����C�B��I������o�b�N���O�����ɃC���T�[�g����������ƁC�A���B�e�ɂ��֗���������܂���B

>�����܂������z�t���������Ă��邩�ǂ���������Ԃ�ł��܂������A���h�Ƀp�[�c�ނ������������Ă���̂͋����A���h�������܂��B

�����ł��ˁB�����S�z�ł������C�܂����݂̂悤�ł��B

�e�q�j�J23��20�N�O�ɔ̔��I�����C�e�q�j�J45���قƂ�Ǐo�ׂ��Ă��Ȃ��Ǝv���܂����C�e�N�j�J���_����e�N�m�CM679�����f�W�^���d�l�Ŕ̔����Ď��v�Ă���悤�ł��B�Â��e�q�j�J23���g���҂Ƃ��ẮC����������p�����Ăق����B

���낻�냊���z�t���C�f�W�^����O��Ƃ����V�����e�N�j�J���t�B�[���h�J����"New Technika Digital"���o���Ăق����B�����f�W�^���̃e�N�j�J���J�����́C�A���p12��z�[�X�}��SW-D�����邪�C�A�I�������C�Y��V�t�g�Ɍ��肳��Ă��銄�ɒl�i�������B��O�ŏd����[���i�t�B�[���h�^�C�v�j�̃e�N�j�J���J�����́C�����z�t���p�C�I�j�A�B�f�W�^���o�b�N�Ŏg���Ղ����[���̃e�N�j�J���J�����̐V���i���o���C�q�b�g����i�H�j�Ǝv���̂���...

�K���₶

�K���₶  2022/02/11(Fri) 15:37 No.1964

2022/02/11(Fri) 15:37 No.1964

���̃e�q�j�JIV23�̌��������Y�iSA65, SM105, RT180, TL240�j�́C�O�ʊO�a��51mm�Ȃ̂ŁC�O�a51mm�i���͓����l�W�a49mm�j�p�̃����Y�t�[�h�����ʂŎg����B

�iSM105�̊O�a��32mm�����C��p�t�[�h�̊O�a��51mm�Ȃ̂ŁC51mm�p�t�[�h���g�p�\�B�j����܂ł́CHama�̊p�^�����Y�t�[�h�iM49�j����Ɏg���Ă����B����͏��^�y�ʂŁC���o�[����́u�J�u�Z���v�ŒE�����e�ՁB�L�p�Ή��Ȃ̂�SA65�ł��g���ĕ֗��B�������C�]���n�iRT180�ȏ�j�ł͏㉺���P����Ďg�����C���^�ŎՌ����ʂ��������_���C�ɂȂ��Ă����B

�����ŁC��������z�t�����̊p�^�����Y�t�[�h�iUniversal Sonnenblende, A51�j���w�������ieBay�Ńh�C�c��team-foto����C30+����17.5 = 47.5���[���j�B

�̂͒��Â�1~2���~�������̂ŁC���͔��l�ȉ��ł��������B�����̊p�^�t�[�h�ɂ�2��ށi��^�F100x100mm�C���^�F75x75mm�j����C��^�͊O�a42~70mm�̃����Y�Ŏg���邪�C���^��42mm��p�Ȃ̂Œ��ӂ��K�v�B�t�[�h�̎�t���ɂ́C�Ή�����O�a��"51"��"60"�ƈ���Ă���B��t���̃A�_�v�^�[�͓����ŁC�p�r�ɍ��킹�l�X�ȃ^�C�v������B�g�p���郌���Y�̊O�a�������̏ꍇ�C��ԑ傫�������Y���t���t�[�h��I�сC���a�p�́u���f���[�V���O�����O�v��t���ď����������Y�ɍ��킹��B�e�q�j�J�̐�p�����Y�̊O�a�́C42, 51, 60, 70mm���嗬�ŁC�e�a�ɍ��킹���t�[�h�ƃA�_�v�^�[�C�����O���l�b�g���Îs��Ŕ����Ă���B���̏ꍇ�C�S��51mm�Ȃ̂ŁC51mm�p�̑�^�t�[�h��I�B��t���ɂ̓t�B���^�[�z���_�[������C��p�t�B���^�[�i�J���[�C�Ό��CUV���j���������߂�B��t�́u�J�u�Z���v�ŁC�E�݃{�^���������C�����O��̃o�l���L���Ē��E����B

�ʐ^�F�����Y�ƃ����Y�t�[�h�B���ォ�玞�v���: SM105, SA65, RT180, TL240,

�J���[�t�B���^�[, ���������Y�t�[�h, Hama�����Y�t�[�h�B�O�a�͑S��51mm.

�K���₶

�K���₶  2022/06/11(Sat) 22:53 No.1992

2022/06/11(Sat) 22:53 No.1992

�W��105mm�Ɩ]��180~240mm�ł́C�W���ʒu�Ȃ�P����Ȃ��B�傫���A�I��ƁC�W��105mm�ł͎��ӂ���P����邪�]���n�͖�薳���B�A���C�L�p�X�[�p�[�A���O����65mm/f8�̏ꍇ�C�W���i�x�b�h�_�E���j���Ńe�B���g�m�u�ƐڐG���ČŒ�ł����C�W���ʒu�ł��P�����̂Ŏg���Ȃ��B�d�l�������ɂ����邪�C�W������]���p�̃����Y�t�[�h���B���͍L�p65mm�ł�Hama�̃t�[�h�C�W������]���ł͏����t�[�h���g���\��B

�܂��C�����傫����U���ȃt�[�h�����C�J�������\���ɑ�U��������o�����X�͈����Ȃ��B

�t���Ɏア�Â������Y���e�q�j�J�Ŏg�����́C����ƈ��S���B

�ʐ^�F���������Y�t�[�h�BTechnika IV 23, Rotelar 180/4.5.

�K���₶

�K���₶  2022/06/12(Sun) 00:02 No.1993

2022/06/12(Sun) 00:02 No.1993

�e�q�j�J�́C�J�����o�b�N�̎�t�g�������o���ăo�b�N�e�B���g�ƃX�E�B���O���ł���icf. No.1558�j�B���̃e�B���g�^�X�E�B���O�o�b�N�́C"Schwenkrahmen"�i�V���g�j�ƌĂ�C�y�ʂō\�����ȒP�i4�{�̃l�W�Ǝx���ō\���j�Ȏ��ƁC�摜�̃P�������قƂ�NjN���Ȃ�������t�B�[���h�J�����ɓK���Ă���B�L���Ɋ��p�������@�\�����C�o�b�N�̃A�I���̓t�����g�Ɣ�ׂĎg���l�����Ȃ��C�������C���^�[�l�b�g�ɂ�����Ȃ��B�����g�C����܂Ńo�b�N�A�I�������s����Ŏg���Ă������C�����𐳂����������Ă��Ȃ������B�ŋ߁C�唻�ʐ^�A���̎���(*)��ǂ݁C�e�B���g�^�X�E�B���O�o�b�N�̍����I�Ȑݒ�@��m�����̂ŁC���ɂ����m�̕��������Ǝv�����C���Y�^�̃����Ƃ��ďЉ��B

*) �݊y���C�����X�C���O�i�e�B���g�j�A�I���Ŗ���Ȃ��`�����z�t�e�q�j�J�𒆐S�Ɂ`�C�S���{�唻�ʐ^�A��������C2009.3.17.

http://ajlp.llp.justhpbs.jp/Information.html

�K���₶

�K���₶  2022/06/21(Tue) 21:48 No.2001

2022/06/21(Tue) 21:48 No.2001

�V���C���v���[�N�iScheimpflug�j�̌����ɂ��ƁC�R���ƉԂ�ʂ�ʂ��C�J�����̃s���g�O���X�ʂƃ����Y�{�[�h�ʂ��������鎲�Ɉ�v������C�R���ƉԂɓ����Ƀs���g�������B���̌����͐������̂����C��̂ǂ̗l�ɂ��ăJ�������牓�����ꂽ�ꏊ�Ɂu���z�I�Ȏ��v�����C���̎����R�ƉԂ�ʂ�u���z�s���g�ʁv�Ɉ�v������̂��ǂ�������Ȃ��B������̃C���X�g���ɂ���u�ɘO�t��`����Ɓv�ƁC�u�����̃J��������v�̊ԂɃM���b�v��������B���ǁC���i�����Ȃ���K���Ƀe�B���g�ʂ����߁C�s���g�ƃe�B���g����������Ȃ��玎�s����Őݒ肷�邱�ƂɂȂ�B�ݒ�ɂ͎�ԂƎ��Ԃ�������C������������Ȃ��̂ŃX�g���X�����܂�B

���́C�K�v�ȃe�B���g�ʂ́C�J�����̃s���g�O���X��̉摜���ƁC2�_�i�ԂƎR�j�̃s���g�̈ʒu������狁�܂�B

�����ł́C�J�����o�b�N�̏㕔�������iZ_y�j���������o���ăe�B���g�_�E���Ńs���g�����킹����l����B�W���ʒu�ŁC���i�̎R���Ƀs���g�����킹�����̃����Y�̈ʒu�ƁC�ߌi�̉ԂɃs���g�����킹�����̈ʒu�̍���z�C�s���g�O���X��ł̉ԂƎR���̊Ԋu�i�e�B���g���ɒ��p�̍������������j��y�Ƃ���B�s���g���������̃e�B���g�p���ƁC�o�b�N�̈�ӂ̒�����L�Ƃ���ƁC�K�v�ȃe�B���g�p�̐��ڂ́C

�@�@�@tan �� = z/y = Z_y/(L cos(��/2)) �� Z_y/L�@�@�@�@�@�@�@�@�@(1)

�����ŋߎ���cos(��/2)��1 (��<<1)�B(1)������C�o�b�N�̈����o������ Z_y�́C

�@�@�@Z_y �� (z/y) L.�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2)

�e�q�j�J23�̃o�b�N���� L��123 mm�i45��L=156 mm�j�Ȃ̂ŁC2�_�̉摜�̊Ԋu�iy�j�ƃs���g�ʒu�̍��iz�j����C(2)���Ńo�b�N�㕔�̈����o������ Z_y(mm)�����܂�B(2)���́C���������̃X�E�B���O�̏ꍇ�����藧�B���̏ꍇ�Cy�̓X�E�B���O���ɒ��p�̐������������ix�j�ɂȂ�CZ_y�́C�ߌi���̃o�b�N���ʂ̈����o�������iZ_x�j�ɂȂ�B

�}�F�o�b�N�e�B���g�̐ݒ�@.

�K���₶

�K���₶  2022/06/21(Tue) 22:00 No.2002

2022/06/21(Tue) 22:00 No.2002

(2)���̋������J�����ɐݒ肷��ƁC���ʂƂ��ăV���C���v���[�N�̌��������B�����ŋ��߂������́C�t�����g�̃A�I���̏����܂�ł��Ȃ��B�܂�C�t�����g�Ɏア�e�B���g���������ꍇ�ł�(2)���͐��藧���C�K�v�ȃe�B���g�̒lj��ʂ�^����B

�o�b�N�e�B���g�̏ꍇ�C�ߌi�͊g�傳��C���i�̎R�͑��ΓI�ɏk������ĉ��ߊ��������Ȃ�B�����h���ɂ́C�t�����g�Ƀ��C�Y�������ĉ��i���g�傷��i���̏ꍇ�C�t�����g�e�B���g�̏ɋ߂Â��j�B

�B�e���́C�s���g�ʒu�̍��iz�j�Ɖ摜��̊Ԋu�iy�j�x�ǂ�����C�v�Z�l�iZ_y�j���J�����o�b�N�ɐݒ肷��K�v������B���̓s���g���[���̉��ɏ����ȃX�P�[����\��C�S�ϓX�Ŕ����������X�P�[���Ə��^�̊ȈՃm�M�X���g�s���Ă���B

�ʐ^�F�ȈՃm�M�X�ƃX�P�[��.

�K���₶

�K���₶  2022/06/22(Wed) 20:49 No.2003

2022/06/22(Wed) 20:49 No.2003

�s���g�O���X��ł�2�_�i�R���Ɖԁj�̊Ԋu�̐����������������C��������������y�C2�_�̃s���g�ʒu�̍���z�̏ꍇ���l����B���̏ꍇ�C2�_�����ł�����u���z�s���g�ʁv��2�_��ʂ鎲�̎���ɖ����ɑ��݂��邪�C���̒��ŃJ�����o�b�N�̃s���g�O���X�Ɛ����p�x���ŏ��̉��z�s���g�ʂ��ł����R�i�A�I���̒����ʂ��ł����Ȃ��j�ƍl����B���̏ꍇ�C���i�i�R���j����ԋ߂��o�b�N�̊p���x�_�i�s�{�b�g�j�ɂ��āC�o�b�N�̉��ӂ̈����o���ʂ�Z_x�C��ӂ̈����o���ʂ�Z_y�Ƃ���ƁC

�@�@�@�@�@Z_x �� (z x/d^2) L�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(3)

�@�@�@�@�@Z_y �� (z y/d^2) L�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(4)

�����ŁCd��2�_�Ԃ̒��������ŁCd^2 = x^2+y^2�B���݂ɁC���������������[���ix=0�j�̏ꍇ�Cd=y�ɂȂ�C(4)���� Z_y = (z/y)L�C�܂�(2)���ɂȂ�B

���̗\�z�ł́C�A�I������ɐ��ʂ����v���̎ʐ^�Ƃ́C���i�Ƌߌi���߂ɔz�u�����ŁC���̍œK�Ȑݒ�i3,4�j�ӎ��i�����I�j�ɍs���Ă���Ǝv���B���̎��̌v�Z�͏����ʓ|�����C�v���O������g��ł����CiPhone���̌g�тł��ł���B�����I�Ƀf�W�^���o�b�N�ƃI�[�g�t�H�[�J�X�����y����C���ł�������2�_�����j�^�[��œ��͂��邾���ŁC�œK�ȃA�I���ʂ��v�Z���C�e�B���g�ƃX�E�B���O�������I�ɐݒ�ł��鎞�オ���邩������Ȃ��B

���l�ɁC3�_�ɓ����Ƀs���g�����킹��ꍇ���C�e�B���g�ƃX�E�B���O�ʂ����߂邱�Ƃ��ł���B

���o�͊��ƊȒP�����C�o�Ă��鎮���������G�Ȃ̂ŁC�i�����_�ł́j���܂���p�I�łȂ��Ǝv���B�����I�Ƀf�W�^�������i���i�H�j�ɁC�����j�[�Y������ΏЉ�悤�Ǝv���B

�}�F�o�b�N�e�B���g�ƃX�E�B���O�̐ݒ�@.

�K���₶

�K���₶  2022/06/22(Wed) 21:18 No.2004

2022/06/22(Wed) 21:18 No.2004

����ȃ��W�J���ȕ��@������̂ł��ˁB

�u�V���g�v���̗p�����i�R�s�[�����j�J�����̓}�~���v���X �ƃz�[�X�}�� �ł����A�}�~���v���X �͌Œ肪�ؚ��Ń��[���t�B�����z���_�[�����ł͂Ȃ�2x3�V�[�g�z���_�p�Ǝv���܂��B�z�[�X�}�� �����͂ɌŒ肳����ۂ͂Ȃ��A��͂�X�[�p�[���[���b�N�X����������x�����郊���z�t�������p�I�ɂ͐M���ł��Ȃ��悤�Ɏv���Ă��܂��B

�e�N�j�J���_���ȂǃZ���^�[�e�B���g���ł��郂�m���[�����g���ƃo�b�N�A�I���֗̕����������ł��܂����A�u�V���g�v�ŃA�I��̂͒K���₶�l���ŏ��ɏq�ׂ�ꂽ�ʂ茩�������Ď��s���낵���ł��Ă��Ȃ������̂�����ŁA���̂悤�Ȍ����ȗ��_������Ƃ͑S���ӎ����Ă���܂���ł����B

�t�����g�e�B���g�̓V���C���v�����[�N���C���[�W���₷�����ʁA�����p�[�X�ɃN�Z�����悤�Ɏv���܂��B

����e�q�j�J�Ńo�b�N�A�I���������Ɗ��p���čs�����Ǝv���܂����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2022/06/22(Wed) 21:18 No.2005

2022/06/22(Wed) 21:18 No.2005

>����ȃ��W�J���ȕ��@������̂ł��ˁB

�����ł��ˁC�������ŋߒm��܂����B

���X�̓W�i�[�̑n�Ǝ҃R�b�z�����C4x5�̃r���[�J�����ʼn��_�Ƌߓ_�̍���70mm�̎��̃e�B���g�^�X�E�B���O�p�����߂���@�Ƃ��Ē�Ă����l�ł��B���(2)���́C���{�唻�ʐ^�A���̕����(*)�̍Ō�ɏo�Ă��܂��B�����̂���g���Ă�����@�Ǝv���܂��B����2��������܂������C���m�Ƀe�B���g�̐ݒ肪�o���܂����B�F�l�����p���Ă�����������Ǝv���܂��B

(3,4)���́i���̏��j���̃I���W�i���Ǝv���Ă��܂����C���ɗǂ��m���Ă��邩������܂���B�i�����m�̕��͂������������B�j

>�u�V���g�v���̗p�����i�R�s�[�����j�J�����̓}�~���v���X �ƃz�[�X�}�� �ł���

�u�V���g�v�͎��ٖ̐�ŁC���܂�K�łȂ������BSchwenk�͉p���swing�ŁCRahmen��frame�i�g�j�Ȃ̂ŁC"swing frame"�ł����C�e�B���g���ł���B�ŁCswing���u�u�����R�v�̈Ӗ�������̂ŁC�u�V���v�Ƃ��Ă݂܂������C�u���������g�v�̃C���[�W�ł��B

>����e�q�j�J�Ńo�b�N�A�I���������Ɗ��p���čs�����Ǝv���܂����B

�e�q�j�J�̓l�W���ɂ߂�ƃo�b�N���u�O���O���v�ɂȂ�̂ŁC�e�N�j�J���n�ł��_�C�����Őݒ�ł���E�B�X�^���̕����g���Ղ��Ƃ����l�����܂��B�ł����̓e�q�j�J�ł��ˁB���̃O���O���o�b�N���g�����Ȃ��̂��y���݂ŁC���̎��C��̐ݒ�@�������p������������������v���܂��B

�K���₶

�K���₶  2022/06/23(Thu) 20:35 No.2006

2022/06/23(Thu) 20:35 No.2006

https://www.linhofstudio.com/products/Depth-of-Field-Calculator/Depth_of_Field_and_Tilt_Swing_Calculator

40�N�O�ɍw������Kodak Professional Photoguid�ɂ�8��̌v�Z�Ղ��t�����āA�r���[�J�����p�[�X�y�N�e�B�u�Ɣ�ʊE�[�x�̃R���g���[���A�B�e�ʒu�ɂ��X�^���_�[�h�̒����A���^�J�����̃p�[�X�y�N�e�B�u�̃R���g���[���̐}��������܂������A�e�B���g�E�X�C���O�̌v�Z�Ղ͂���܂���ł����B

FOV

FOV  2022/06/29(Wed) 23:37 No.2011

2022/06/29(Wed) 23:37 No.2011

���̌v�Z�Ղ́C�ȑO�����z�t�̃T�C�g�Ō��܂����B�e�B���g��X�E�B���O���̔�ʊE�[�x���葁���v�Z���铹��ł��ˁB�g���Ղ������킩��܂����琥�������������B�l�Ď҂�Walter E. Schoen����́C�����z�t�̑唻�Z�~�i�[�̍u�t������Ă����悤�ł����C���[�f���V���g�b�N���Ƃ����̂��ʔ����B

�A�I���B�e�͎��R�x���傫���̂ŁC���s����̐ݒ�͑�ςł��B���[�f���V���g�b�N��R�_�b�N�̌v�Z�Ղ̗l�ɁC�ݒ�̎菕���ɂȂ鏬�������ƕ֗��ł��ˁB���͌g�сiiPhone�j�ŁC(2-4)���̃o�b�N�e�B���g�ƃX�E�B���O�ʂ��v�Z����v���O���������\��ł��B������肭�ł�����C�ǂ����Ō��J�ł���ƍl���Ă��܂��B

�K���₶

�K���₶  2022/07/01(Fri) 20:38 No.2027

2022/07/01(Fri) 20:38 No.2027

�ȑO�iNo.1793~1836�j�����������C���z�����ď��������[�y�Ńs���g�O���X��`���̂͌��\�ʓ|�ŁC�����Ăɂ͊������ɂȂ�B���[�y�͂�܂ɂ��l����M�d�ȃA�h�o�C�X�����������C�p�`�̃��[�y���g���Ă݂����C�l���͌��Ղ����Z���̂Ńs���g�t�[�h�ƕ��p�ł��Ȃ��B�����O���[�y���T�������C�C�ɓ��������̂͂܂�������Ȃ��B���������Ǝ�y�ɎՌ����Ȃ���s���g�O���X��������@���������ƍl���Ă����B�e�q�j�J23�ɂ́C�s���g�O���X�o�b�N�Ɏ�t����u���ˌ^�r���[�t�@�C���_�[�v�̏����i�iNo.1960, #002629�j���̔�����Ă��邪�C�����Ŏg�p�������Ȃ��B�z�[�X�}���̃A���O���t�@�C���_�[�iNo.1587�j�����邪�C���t���ɂ̓A�_�v�^�[���K�v�B

�ŋ߁C�f�W�^���J�����̉t����ʁiLCD�j���O�Ō��邽�߂̃r���[�t�@�C���_�[���[�y�������O�Ŕ̔�����Ă���B����͍����������i���̓S�����j�̃t�[�h�t���[�y�ŁC3~3.2�C���`��LCD�ɍ��킹�č���Ă���B�t�[�h�̊O���͒Z��60������80mm���Ȃ̂ŁC6x9�̃s���g�O���X�i56x85mm�j�Ŏg���������B��ނ͂��낢�날�邪�C�V�Ⴊ�C�ɂȂ�K�e��́C���x�����@�\�t��LCD�r���[�t�@�C���_�[���[�y�iMatin, M-6296�j��I�B�l�i�̓A�}�]����7000�~���B�ڂɎ��M������l�ɂ́C���x����������3000�~�ʂ���t�[�h�܂��ݎ�������B

�ʐ^�F���FMatin�t�@�C���_�[���[�y�C�E�F���[�f���V���g�b�N�A�X�t�F���J�����[�y.

�K���₶

�K���₶  2022/09/04(Sun) 19:19 No.2056

2022/09/04(Sun) 19:19 No.2056

�t���̕R�̓��[�y�̌Œ�Ɏg����B�e�q�j�JIV�iIII�j23�̏ꍇ�C���ʂɃX�g���b�v�p�̃t�b�N�ƃo�b�N�A�I���̌Œ�m�u������̂ŁC���[�y�̕R�������ɉ��킹�Č��������Ă��烋�[�y�Ɋ|����ƌŒ�ł���i�ʐ^�j�B�R�ɂ͓K�x�̒e��������C���̏�Ԃł����[�y���㉺���E�ɓ�������B�R�̓t�����g�̎֕�����Y�{�[�h�Ɋ����Ȃ��̂ŁC�A�I����s���g�����C�����Y�������\�B���肪�t���[�ɂȂ�C���[�y�ʼn摜�S�̂��m�F���Ȃ��痼��ŃA�I����s���g�������ł���̂ŕ֗����B

�ʐ^�F�t�@�C���_�[���[�y�̑����� (�e�q�j�J IV 23).

�K���₶

�K���₶  2022/09/04(Sun) 20:16 No.2057

2022/09/04(Sun) 20:16 No.2057

�{����3�{�B�����6x7����]�ł��܂����A6x9�͎��_���X���Ē[��`�����ނ悤�ɂ��Ȃ��ƌ����܂���B

����LCD�p���[�y�͂悢���I���ł��B���E�́A�������[�y�̃t�[�h�̍��E���J�b�g���ĕʂ̍ޗ��ʼn��������6x9���J�o�[�ł���̂����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2022/09/07(Wed) 22:55 No.2058

2022/09/07(Wed) 22:55 No.2058

�z�[�X�}���̃A���O���r���[�t�@�C���_�[�͎g���Ղ����ł��ˁB�{����3�{�Ō��₷���Ǝv���܂��B���̓����z�t�́u���ˎ��r���[�t�@�C���_�[�v�����X�l�b�g�ŒT���Ă��܂����C���l���������Ԃ�����������ł܂�����ł��Ă��܂���B

�e���Z���g���b�N���̒Ⴂ�L�p�n�����Y�ł͉�ʂ̋�������̂ŁC�t�[�h�̒��Ń��[�y������Ɨ��z�I�ł��B�i�Ȃ̂ŁC�֕����̕z���t�[�h�����삵�Ă���������܂��B�jLCD���[�y���S���R�Ŏ��t����͎̂��Ԃ�������ʓ|�ł����C���[�y�̈ʒu��������x��������̂ŁC�l�����m�F���鎞�͕֗��ł��B

�ʐ^�FMatin���[�̑����� (�w��).

�K���₶

�K���₶  2022/09/09(Fri) 20:31 No.2060

2022/09/09(Fri) 20:31 No.2060

Jack Tait�̍L�p�V�t�g�J�����ɕt�����Ă������̂ŁA��͂肱�̂悤�Ȏ߂���`����Ńf�o�C�X�łȂ��ƒ[�͌����Ȃ���ł��ˁB

�{���͂킩��܂��P�ʃ����Y�B

4x5�p�̃g�����́A�֕��Ƃ��������A���d�߂̉��悪�������̂ŁA���̃^�C�v�͊F�P�ʂł��ˁB

�l�I��ۂł����A���z�����ĕ��ʂ̃��[�y����Ŏ������悭������C�����܂��B

�ł����ꂾ����Ԃ��|���邵�A�B�e�X�^�C���ɂ��ł��傤�B�����͂Ȃ��Ǝv���܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2022/09/11(Sun) 11:35 No.2061

2022/09/11(Sun) 11:35 No.2061

�F�l���낢��H�v����Ă��ĒE�X�ł��B

��l�ɁC�s���g�O���X����Ԍ��₷���̂́C���z�{���ʂ̃t�H�[�J�V���O���[�y�Ǝv���܂��B

�����厖�ȏ�ʂł́C�Â����z�iNo.1783�j�ƃ��[�f���̔ʃ��[�y�iNo.1802�j���g���Ă��܂��B�ł����z�͏������ʓ|�Ȃ̂�...�@�t�[�h�tLCD���[�y���ɉ����Ď��X�g���Ă��܂��B

�e�q�j�J23�ɂ́C�����̎֕��t���[�y������Ă��܂����B23V�̎�����̐��i�ԍ��́�002504�ŁC���s�i���X�g��"Focusing bellows 23"�ƈ�v���܂��iNo.1960�j�B��҂͎֕����t�[�h�ƍl���Ă��܂������C���[�y�i�g�僌���Y�j�t��������܂���B�����V���������ꂽ��C�܂������܂��B

�K���₶

�K���₶  2022/09/12(Mon) 21:06 No.2062

2022/09/12(Mon) 21:06 No.2062

�e�q�j�J23�Ŏg����V�[�g�t�B������2��ނ���C���[���b�p�ŕ��y�����u�喼�h���v�i6.5x9 cm: ����63x88 mm�j�ƁC�A�����J�Ŏg��ꂽ�u�����h���v�i2.25x3.25�C���`: ����57x82 mm�H�j������B�����z�t�́C2�̋K�i�ɍ��킹����p�z���_�[����Ă��āC�喼�h���ɂ�"6 1/2 x 9"�C�����h���ɂ�"2 1/4 x 3 1/4"�ƃz���_�[�ɕ\��������B����2��ނ̃t�B�����ɂ͌݊������Ȃ��C�e�z���_�[�ɍ����t�B��������肵�Ďg���K�v������B�喼�h���͉�ʂ�����傫���̂ł����߂����C�����h���́C�`�F�L�̃C���X�^���g�t�B�����iInstax mini�j���g����i�H�j�Ƃ����\������iNo.2065�j�B

�����̃z���_�[�́C�u�����z�t�_�u���z���_�[23�v�Ɓu�X�[�p�[�J�b�g�t�B�����z���_�[23�v������C�O�҂̓V�[�g�t�B�������K���X���������ł��邪�C��҂̓V�[�g�t�B������p�ŁC���̕������y�ʂɍ���Ă���B�O�҂̓e�q�j�JIII�̔����i1946�N�j�������C��҂�V�i1963�N�j����lj����ꂽ�B�ǂ�����\�Ɨ���2���̃t�B���������U�ł��C4x5��5x7�C���`�̃z���_�[�Ɗ�{�I�ɓ����\���ɂȂ��Ă���B�i���݂ɁC�e�q�j�J23�́C�O���t�B�b�N�K�i�̃t�B�����z���_�[���g�p�ł����IV�̎���ɐ���������B�j

�喼�h���̃V�[�g�t�B�����́C�����ł�10���N�O�܂Ń��m�N���[���i�t�W �l�I�p��100 ACROS�j���̔�����Ă������C���݂͐������~�B����C�C�O�ł͎�ނ͏��Ȃ����V�[�g�t�B�����̔̔��������Ă���B�ŋ�120�t�B�������������Ă��鎖������C��֍���l����ړI�Ńz���_�[���w�����Ă݂��B���Ẫz���_�[�i�喼�h���j�́CeBay����2000~6000�~���ŁC�ȑO�Ɣ�ׂĔ��l�ʁB

�ʐ^�F�����z�t�_�u���z���_�[�i���j�ƃX�[�p�[�J�b�g�t�B�����z���_�[�i�E�j.

�K���₶

�K���₶  2022/09/25(Sun) 21:31 No.2063

2022/09/25(Sun) 21:31 No.2063

�喼�h���̉�ʃT�C�Y��58x81 mm�ŁC6x9���̃X�[�p�[���[���b�N�X23�i57x85 mm�j��蒷�ӂ������Z���B�t�B�����i���j���_�u���z���_�[�ɑ��U����ɂ́C�����W�������ă��b�N���O�����[�̃t���b�v���J���C���Ƒ��ʂ̃K�C�h�̊Ԃɑ}������B�z���_�[���ʂɂ̓C�W�F�N�g���o�[������C���o�[����Ńt�B�����i���j�����o����B�X�[�p�[�J�b�g�t�B�����z���_�[�����l�����C�t���b�v�̊J���t�����i�������j�ŁC�w�ʂƃK�C�h�̌��ԁi0.5 mm���j�Ƀt�B���������荞�܂��đ��U����i���ƃC�W�F�N�g���o�[�͏Ȃ���Ă���j�B���̓t�B�����ʂ̐��m�Ȉʒu���߂ƌŒ�ɖ𗧂��C�����V�[�g�t�B�������g���ꍇ�C���̗͂������̂Ŏw�ʼn����Ȃ��瑕�U����K�v������B�V�[�g�t�B�����������g���Ȃ�C�J�b�g�t�B�����z���_�[�̕������U���y���Ǝv���B

�z���_�[�́C�s���g�O���X�o�b�N�̃X�v�����O�X���b�g�ɒ��ڑ}������̂ŁC�o�b�N�S�̂���������t�B�����o�b�N��葀�삪�ȒP�B����菇�́C�s���g���킹�̌�C�z���_�[���X���b�g�ɑ}�����Ĉ����W���i�t�B�������I�o����܂Łj�����B�e�B�����W���i���]���āj�߂��z���_�[�����]�}���B���ʂœ��l�ɎB�e���Ă���z���_�[���B

�z���_�[�̒��E�͕Ў�łł���̂ŁC�����ƃ����A�N�V�����Ńz���_�[�}���{�����W�����C�����W�߂��{�z���_�[�������\�B����̃A�i�g�~�J���O���b�v�ŃJ������ێ����Ȃ���C�E��Ńz���_�[�̒��E�Ɣ��]���J��Ԃ��Ȃ���B�e�ł���B���̕ӂ͗��Ɂu�v���X�J�����v�ŁC�ǂ��o���Ă���B����̃R�c�́C�B�e��Ɉ����W�]�����Ĕԍ��ʂ�����ɂ��āu�B�e�ρv�̃T�C���ɂ��邱�ƂƁC�z���_�[�����Ɏߌ���Ɉ����ăX���b�g�̃��b�N���O���i��R�����炵�j�Ă��甲�����ƁB

�ʐ^�F�_�u���z���_�[�ƃX�[�p�[�e�q�j�J IV 23.

�K���₶

�K���₶  2022/09/25(Sun) 22:00 No.2064

2022/09/25(Sun) 22:00 No.2064

���̓V�[�g�t�B���������肵����ƁB

���݊C�O�Ŕ̔�����Ă���喼�h���i6.5x9 cm, 2.5x3.5�C���`�j�̃��m�N���t�B�����́C�������ׂ��͈͂ł́C

Foma Fomapan 100, 2.5x3.5 inch, 50 sheets, 19.04���[��(*)

Adox CHS 100 II, 6.5x9 cm, 25 sheets, 32���[��

Ilford FP4 Plus ISO 125, 2.5x3.5 inch, 25 sheets, 64���[��

Agfa APX 100, glass plate, 65x90x1.5 mm, 10 pieces, 119�h��

Shanghai GP3 100, 6.2x8.9 cm, 100 sheets, 8196�~(**)

...

�l�i���荠�Ȃ̂̓t�H�}�p���ŁC�ꖇ0.4���[���i60�~���j�B���������Ă�������(*)�B

�A�h�b�N�XCHS��C���t�H�[�hFP4�͉掿�ɒ�]������B�A�O�t�@�̃K���X���i�I�j�����͓I�����C�����͓�����B�����ŃJ�b�g����ꍇ�C5x7�C���`�t�B�������炾��6.5x9 c���i2.5x3.5�C���`�j��4������̂Ō����I�Ǝv���B

�t�W�̃`�F�L�p�̃C���X�^���g�t�B�����iInstax mini, 54x86 mm�j���C�O���t���b�N�X�̏����h���z���_�[�i2.25x3.25�C���`�j�ɑ����ł���Ƃ�����C�O�̃T�C�g�ɏo�Ă���B�t�B�����̑��U���o���͈Ï��ōs���C�����i���[���[���o���j�ɂ̓`�F�L����p�o�b�N���K�v�Ȃ悤���B�i�����z�t�̏����h���t�B�����z���_�[�Ŏg���邩�ǂ����́C�����_�Ŗ��m�F�B�j�����̂���l�́C�Ⴆ�C

https://www.youtube.com/watch?v=nxh7jBVvuOg

�ȏゲ�Q�l�ɂȂ�K���B

*) �t�H�}�p��100�́C���{�ł��̔����J�n���ꂽ�B�ڂ�����No.2072�̒NjL���Q�ƁB

**) 2023�N2��2���lj��B

�K���₶

�K���₶  2022/09/25(Sun) 22:33 No.2065

2022/09/25(Sun) 22:33 No.2065

���̃u���P�b�g�����p������@���������ƍl���Ă����B���z�I�ɂ͊ۂ����t���N�^�[�t���̌ÓT�I�ȃt���b�V���K�������t���āu�v���X�J�����v���iWeegee���H�j�Ɋy���݂������C�u���P�b�g�ɂ͂��낢���ނ�����C�Ⴆ�Εč��̃O���t���b�N�X�̃X�s�O���n�̃u���P�b�g�Ƃ͌`�قȂ�悤���B�e�q�j�J�̃u���P�b�g�ɕt�������ȃt���b�V���K���́C�����z�t���������{�̃~�j�J����1950~60�N���ɍ���Ă����悤���B�~�j�J���̃t���b�V���K����eBay�ɂ��o�i������C�i�D���ǂ��Ė��͓I�����C�R�Č^��Zr�t���b�V���Ȃ̂Ŏ��p���ɖR�����B�~�j�J���͓d�q�t���b�V���iTwinklite�j���o���Ă��Ďg�������Ɍ�����B�ł��C50�N�ȏ�O�̓d�C���i�i���ɍ����d���R���f���T�[�j�͐S�z���Ȃ�... �Ǝ���o�����˂Ă����B

�ŋ߁C���t�I�N�Ń~�j�J���́u�t���b�V����v���������B�����Twinklite�̔���������菜���C����ɃR�[���h�V���[�����t�����悤�Ȍ`��ŁC�����ʂ�t���b�V����Ƃ������P�Ȃ�O���b�v�B�ł��C���ʂɃe�q�j�J�̃u���P�b�g�ɕt�������Ȍp�肪����B��̏��i�i�����i�H�j�����C�e�q�j�J�ɕt�����ǂ�����������Ȃ����C�ʖڂŌ��X�C2500�~�Ȃ����Ǝv���ė��D���Ă݂��B

���t���Ă݂�ƃs�b�^���B������[�B�i���Ɍ��̔���l�C���肪�Ƃ��������܂����B�j

�ʐ^�F�~�j�J���́u�t���b�V����v�ƃe�q�j�J�̃u���P�b�g�B

�K���₶

�K���₶  2022/11/13(Sun) 15:21 No.2068

2022/11/13(Sun) 15:21 No.2068

���̑�ɁC�̂���g���Ă���p�i�\�j�b�N�̃X�g���{�iPE-36S�j���C�G�c�~�̃z�b�g�V���[�A�_�v�^�[�iE-519�j����čڂ��Ă݂��B�{���̓O���b�v�^�̋��͂ȃX�g���{���g�������������C�莝���̃X�i�b�v�B�e�ł͌y���O���I�[�g��PE-36S���d��B���S�}�j���A���̃e�q�j�J�ŁC�X�g���{���g�����̓I�[�g�ŎB���͕̂s�v�c�ȁi�������H�j�C������B�K�C�h�i���o�[��36�i35mm��p�j�����C���͍ŋ߂̃X�g���{�i�Ⴆ�C�j�b�V��MG8��MG80Pro�j������ʁB�莝���̒����Ă�NG�Ȃ̂ŁC�o�E���X���C���F�ȊO�̓V����O�ł̓o�E���X�^�̃f�B�t���[�U�[�iLumiQuest LQ-103S�j���g���\��B�t���b�V������O���Ύ莝���p�ɂȂ�C�����[�g�Z���T�[�iPW-12S�j���g���ăI�t�J�����ŃI�[�g�������ł���B���d��3.6 kg�Əd�����C����ŃO���b�v������Ȃ狖�e�͈́B�̂́u�v���X���J�����v�͌����ڂ̔��͂�����C�l�̏W�܂鏊�Ŏg���Ɗy���������B

�ʐ^�F�~�j�J���t���b�V����i+PE-36S+LQ-103S�j�ƃe�q�j�JIV23�B

�K���₶

�K���₶  2022/11/13(Sun) 16:58 No.2069

2022/11/13(Sun) 16:58 No.2069

2x3�V�[�g�̓s���g�O���X�B�e�ł̑��쐫�ƁA�t�B�������ʐ��̗ǂ��ňȑO����C�ɂȂ��Ă���܂��āA�������t�B���������̂��߂����K���݂��Ă��܂����B

20�N�قǑO�̓��h�o�V�J�����ŃA�N���X���܂��u���Ă��܂����ˁB

���Ă��̒��ŁA�喼�h���Ə����h��������݊������Ȃ����Ƃ͍��߂Ēm��܂����B

6x5x9cm�ƁA2,25x3.25"���Ⴄ���̂��Ƃ͂܂������l���Ă��܂���ł������A�����z�t �����ꂼ��ɑΉ������V�[�g�z���_�[���o���Ă��邱�Ƃ���m��܂���ł����B

�܂������s�����s���ӂ̋ɂ݂ł����A��������O�ɏ����������������Ƃ͉����ł��B

���̊C�O�ʔ̐�́A�č��̓t�B�����Ȃǂ��w�����邱�Ƃ͂����Ă����B�̓J�����@�ނ����ŁA�t�B�����𒍕��ł���X��m��Ȃ��n���B

�����ɕč�B&H�������ƈĂ̒�2.25x3.25�����ɂ��Ă��܂���ł����B

���{�ł͈ȑO���키�����X�����6.5x9��u���Ă��Ǝv���Ă���A�����Ȃ��悤�ŁD�D�D

�܂��̓z���_�[���m�ۂ��Ȃ��Ǝn�܂�܂��A���̃z���_��召�ǂ����ɂ��邩�Ńt�B���������Ɏ���܂���B

�����ł̓}�~���v���X �p�����\�W�����N���ɂ������̂����ǁC�R���i���s���Ă���W�����N���`���ɂ����ĂȂ�����Ȃ��D�D�D�����̂Ă��Ă��D�D�D

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2022/11/13(Sun) 19:58 No.2070

2022/11/13(Sun) 19:58 No.2070

�O���t���b�N�X�̂̓X�^�[�E�H�[�Y�̃��C�g�Z�[�o�[�ɉ��H�����ړI�ő�l�C�iw

�ƂĂ��܂Ƃ��ȖړI�Ŕ����܂���B

PE-36S�͂ƂĂ��悢�t���b�V���B

�����̓���@��ɍ��x�ɐ�p�������t���b�V���Ɛ^���ɁA���x�ɔėp�������Ō�̐��i���Ǝv���܂��B

���Ȃ킿�}�j���A���J�����ɍœK�B���������ʂ�t�����J�J�����������Ƃ����ԂɎ����I���J�����ɕϐg�B

���ʋ@��PE-28S�ƂƂ��ɁA�}�N���@�\����������Ă���̂����I�ɂ̓|�C���g�����ł��B

�ŋ߂̃t���b�V��GN�͖]�����ɏƎˊp���i�������̕\���������A�n�C�p���[�Ɍ����Ď��͂���ڂ����̂������ł��ˁB

����ς�t���b�V���͎���S�̂�@���ɖ��邭�ł��邩�Ō��܂�܂��B

GN��35mm�p��苷�������̕\���͋֎~���ׂ��ł��iw�j�܂��̓��b�g���ŕ\�����ׂ��B

�������~�N�G�X�g���Ă܂��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2022/11/13(Sun) 20:11 No.2071

2022/11/13(Sun) 20:11 No.2071

��R�R�����g�������������肪�Ƃ��������܂��B

�e�q�j�J23/70��2��ނ̃t�B�����K�i�i�喼�h��:6.5x9cm�C�����h��:2.25x3.25�C���`�j�́C���͎����ǂ��m��Ȃ������̂ł����C�����Ȃ�������C�O�̃T�C�g�ׂ钆�ŕ������Ă����Ƃ����̂�����ł��B�Ȃ̂ŁC�r���ʼn��x�����������C���������Ă��܂�����������܂���B��ɏ�������C�����ł���܂ɂ��l��F�l�̂����ɗ��ĂK���ł��B

�喼�h���̃V�[�g�t�B�����͎������肵�����Ǝv���C�������̓X�܂ɑŐf���Ă��܂����C�܂��Ԏ�������܂���(*)�B�h�C�c��Macodirect��X�C�X��Topfoto�ɂ͍ɂ����肻���Ȃ̂Ō����Ă݂āC�����i�炲���܂��BB&H�ɂ�1�iIlford Delta 100�j�o�Ă��܂����C25����173�h���͍������ł��ˁB

�e�q�j�J23/70�̃s���g�O���X�o�b�N�́C��ʓI�ȃO���t���b�N�X23�K�i�i�����h���H�j�̃t�B�����z���_�[���g���邩������܂���iIV��V�̎���ɂ��̎|�̋L�q����j�B�}�~���v���X�̃t�B�����z���_�[���i�O���t���b�N�X23�K�i�Ȃ�j�g���邩���B

PE-36S�͎������p���Ă��܂��B�����Â��Ȃ�S�z�Ȃ̂ŁC�\����1���Âōw�����܂����B�iPE-36S�̌��̏o�͂�60Ws�ł����C���������������ׂ��C�j�b�V����83Ws�̋@������ʂ�27���������B�����ʂ���"�����o��"���v�Z����ƁC105Ws�ɂȂ�B�j���s�̊O���I�[�g�̔ėp�X�g���{��Mecablitz 64�������Ǝv���Ă��܂������CGodox���V�����O���I�[�g�t���b�V���iLux Senior�j���o�����悤�ł��B����͕��Ò��̏��^�t���b�V���ł����C�Z���T�[���p�`�b�v��p�ӂ����͂��ŁC���㑼�̃t���b�V���ɂ��O���I�[�g�@�\���t�����ȁi�H�j�Ə������҂��Ă��܂��B

���~�N�G�X�g�͎g���Ղ��ł��ˁB�R���p�N�g�ɐ܂��߂�̂ŕ֗��ł��B�g�U�����ۂ��傫�����Ă����Ƃ����Ɨǂ��̂ł����C�ǂ������{�̃��[�J�[������Ă���Ȃ����Ȃ��B

*) �NjL�i2022�N12��18���j�F

�喼�h���̃V�[�g�t�B�����ɂ��āC�u�݂炢�t�B�����Y�v����Ɓu���키�����X�v����A��������C�t�H�}�p��100�i6.5x9cm, 2.5x3.5�C���`�j�̔̔����J�n���������ł��F

http://miraifilms.jp/?pid=171792675

http://kawauso.biz/products/list.php?transactionid=50414011ac6ee099aab878a36f671ccb09ff7522&mode=search&category_id=188&name=&search.x=88&search.y=19

50������3300~4600�~�Ȃ̂Ń��[�Y�i�u���Ǝv���܂��B

���̃t�B�����iAdox, Ilford... �j�ɂ��Ă��C��������炲���܂��B

�����V�[�g�t�B�����s�ꂪ�����ɂȂ�Ɗ������Ȃ��B

�K���₶

�K���₶  2022/11/14(Mon) 21:27 No.2072

2022/11/14(Mon) 21:27 No.2072

�{�f�B�s�����œ���̖ڏ�������܂���ł����̂ŁC�����͂��������̂̋L�^�������Ă��܂����B

70�p�͏o���̂��ǂ��������[���ł��B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2022/12/08(Thu) 18:15 No.2093

2022/12/08(Thu) 18:15 No.2093

�e�q�j�J�v���X�p�̃��e���[270mm�͔��͂�����܂��ˁB�v���X70�p���o�����ǂ���...

���e���[�͎����D���ȃ����Y�ŁC180mm�iF4.5�j�����p���Ă��܂��B�e���t�H�g�����Y�͔�Ώ̍\���ׂ̈��C�Ώ̌^�̍L�p��W�������Y���v�҂̎v�z�i���������j���摜�ɏo�Ղ��Ɗ����܂��B���e���[�Ƌ��ɋC�ɓ����Ă���̂̓e���}�[�ŁC�R���g���X�g�͍T���ڂł����𑜓x�̍����V���[�v�ȕ`�ʂƔw�i�̃{�P�������͂ł��B

�K���₶

�K���₶  2023/01/04(Wed) 22:02 No.2111

2023/01/04(Wed) 22:02 No.2111

�喼�h�̓��ׂ��������Ƃ̂��ƁB

�Q�Ăăz���_�[�̑{���Ɋ|����܂����B

�z�[�X�}�� �ƃ}�~���͕Жʂő��2���Z�b�g�ŏo�Ă��܂����A����2�J�b�g�Ń_�[�N�o�b�O�����́A�ё��ʐ^�قł��Ȃ���Ύ��p�I�ł͂���܂���B

����ɍ��Y��2 1/4�Ȃ̂�2 1/2�Ȃ̂��悭�킩��Ȃ��B

�C�O�Ƀ����z�t2 1/2���o�Ă܂����Ǘ��Ƀ����z�t�͍����ł��B

�I�N�ɏo�i������t�B�f�B���e�B��2 1/4�����h�̂ق��ł��ˁB���\2��4�J�b�g�Ȃ�Œ�������o�������ł����B

���J�����p�̃z���_�[�ɓ���̂Ȃ�ʔ�������ǁA��������莝���͐����Ȃ��A���p�ɂ͎��Ԃ������肻���ł��B

�z���_�͒T���Ƃ��āA�t�B���������ɗ}����ׂ�������B

�����ЂƂA�������ǂ����悤���ƁB�M�����͕s�\����Ȃ����ǁA�^���N���g����4x5�̂ق����C�y�Ȍ���͖{���^�|�ȋC�����܂��B����͎��̊��̖��ł����B

��܂ɂ�

��܂ɂ�  2023/01/06(Fri) 21:28 No.2112

2023/01/06(Fri) 21:28 No.2112

�t�H�}�p��100�i�喼�h���j�́C�����ł͏��2�X�܂Ŕ̔�����Ă��܂��B�ǂ�����ɂ͂Ȃ������i+�����m�F�j��̎��ɂȂ邻���ł��B���́C12���ɂ��키�����X�Ɉꔠ�������܂����B1-2���������邻���ŁC�C��~�ɑ҂��Ă��܂��B

�z�[�X�}����}�~���̐��i�ɂ͑a���̂ł����C���̎茳�Ƀz�[�X�}���̃J�^���O�i1996�N�Łj������܂��B���������ƁCVH��6x9�}�E���g�iG�j�p�Ƃ��āC�ЖʃV�[�g�t�B�����z���_�[�i6x9�喼�h���y�уL���r�lx1/4�CNo.22481�j�ƃ��X�R���[�K��II�i2.25x3.25"�����h���CNo.28423�j���o�Ă��܂��B�Ȃ̂ŁC���炭�Жʃz���_�[��2���Z�b�g�͑喼�h���ŁCFedility�����X�R�Ɠ����č����Ȃ珬���h���i�H�j�Ǝv���܂��B

�K���X���p�̃z���_�[�i�喼�h���C�x���c�B���v���}�[�p�j���C���̎茳�ɂ�����̂Ŏ����Ă݂܂����B�������C�w�ʂ��o�l�Ȃ̂Ŕ����t�B�����͕��R�Ɏ��܂�܂���B�o�l�̍���������Ɖ��Ƃ����܂�̂ł����C�t�B�����T�C�Y�������Ɂi�����H�j�������ׂ��Œ肪���肵�܂���B���R�����܂߂Ă�����Ƒ��U����ɂ́C�w�ʂɔ������铙�̍H�v���K�v�̗l�ł��B����������ƃ`�F�L�iInstax mini�j�͌��߂Ȃ̂Łi�����h���Ȃ�H�j��肭���U�ł��邩���B

>�����ЂƂA�������ǂ����悤���ƁB�M�����͕s�\����Ȃ����ǁA�^���N���g����4x5�̂ق����C�y�Ȍ���͖{���^�|�ȋC�����܂��B

���C�����ł��ˁB�������ǂ����悤...

�l�b�g��T����4x5�h�p�̌����^���N�p�X�y�[�T�[������̂ł���𗬗p�ł��Ȃ����B���邢�̓X�e�����X�Ńz���_�[�����삵�Ă����������悤�ł��i4x5�h�p�ł����j�B�փS�����g���Ƃ���������邩��...

���͎��͌����^���N���瑵���Ȃ��ƂȂ炸�C6.5x9�V�[�g�t�B�����̌������ł���^���N���w�����悤���ƍl���Ă��܂��i�p�^�[�\��PTP-115+QL69-P�����[�{2520�ӂ肪���ł��j�B����܂ł́C�p�������Ȃ���O���̗\��ł��B

�������ׂ��͈͂ň�Ԃ��荠�̉��i����Ă��ꂽ�������́C�v�����{�T�[�r�X�l�b�g�ł��B

4x5�h��10%���̉��i�Ō����ł��C�������ɂ��Ή����Ă���邻���ł��B���i�\�́C

https://www.tac-photo.co.jp/prolab/dev.html

�K���₶

�K���₶  2023/01/07(Sat) 13:08 No.2113

2023/01/07(Sat) 13:08 No.2113

�݂炢�t�B�����Y����͂����ʔ̂��Ă���C�I�[�_�[�����Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�V�[�g�t�B���� �����́A���������Î������˂Ȃ�Ȃ��M�����͑�ςȂ̂ŁA8x10�̂悤�ȃ^���N�������s�\�ȃT�C�Y�͂�ނȂ����܂����A�喼�h�̂悤�ȏ��^�t�H�[�}�b�g�ɂ͉����ł��B�C�y�ɎB�e���āA������d���ł͂�����ƁD�D�D

10�N�قǑO�V�h���h�o�V�ŃC���t�H�[�hMod54 Sheet film Mk27�Ƃ����p�^�[�\���^���N�p��4x5��6���Z�b�g�ł���z���_���w�����Ă���A��N������p���n�߂܂����B

135x2�A�܂���120x1�p�̃p�^�[�\���ɂ��傤�Ǔ���܂��B

���������h�o�V�ʔ̃T�C�g���m�F������A�{�ȏ�ɒl�オ�肵�Ă��ċ����܂����D�D�D

�喼�h�ɂ��Ȃɂ��z���_�[������悢�̂ł����D�D�DMod54���Q�l�ɁA������\��������܂���ˁB

���邢�́A�_�[�N�o�b�O���������āA�����Ŏ肾���˂�����ō�Ƃł���{�b�N�X����ꂽ��ǂ����ȂƖϑz���Ă��܂��B